|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 9. März schreitet unser Zug durch das Dorf über den letzten Kanal hinweg und befindet sich plötzlich wieder draußen in vollständigem Wüstenland, in echter Kewir, die eine dünne Schicht glänzender Salzkristalle weiß wie frischgefallener Schnee erscheinen läßt und die nur hier und dort einer kleinen, verkümmerten Tamariske Nahrung gewährt. Unser Weg geht gerade nach Westsüdwest, und wir folgen einem Erosionsbett, das noch vor kurzem Wasser enthalten hat. Über der Kewir im Süden und Südwesten schwebt ein dichter Nebel, aufsteigendem Dampfe ähnlich, und die Gebirge, die wir vor uns haben, sind in dichte Wolken gehüllt.

Nun folgt ein Gürtel gelben Lehmschlamms, in den die Spuren der Kamele, die vor fünf Tagen nach Baabad zogen, noch fußtief eingedrückt sind. Doch dieser Lehmboden, der bald mit dunkelbraun gefärbten Gürteln abwechselt, ist jetzt an der Oberfläche trocken und in unzählige vieleckige, schwach konkave Schollen zerrissen, zwischen denen sich tiefe, scharfkantige Spalten befinden, die einerseits durch das Austrocknen der obersten Schicht entstanden sind und andererseits das Trocknen des Bodens beschleunigen.

Wir näherten uns jetzt dem gefährlichsten Punkt auf dem ganzen Wege nach Baabad, einem 40 Meter breiten und einem Meter tiefen Flußarme, der aus N 20° O zu kommen schien. Ich ließ zwei Leute diesen namenlosen salzigen Wasserlauf untersuchen, der sehr langsam nach einem südwärts liegenden, permanenten Wüstensee strömt. An seinen Ufern war der Boden so naß und weich, daß er als absolut unzugänglich für die Kamele galt. Der Grund des Flusses selbst war an einer bestimmten Stelle tragfähig; entfernt sich aber das Kamel von dieser Furt auch nur einen Schritt nach der Seite, so versinkt es im Schlamm. Auch während des Sommers hält sich immer ein wenig Wasser in tiefern Teilen dieses sonst seichten Flußbettes. Zieht man auf der Straße nach Baabad weiter, so hat man noch zwei kleinere Flußarme zu überschreiten; der letzte liegt nur einen Farsach südwestlicher als der Arm, der uns Halt gebot.

Über die Herkunft dieser drei Flußarme konnte ich keine sichere Auskunft erhalten; man sagte mir, daß sie Teile der Wüste durchflössen, wohin Menschen nie gelangten. Es ist auch wahrscheinlich, daß sie in diesem flachen Gelände ihre Lage verändern. Möglicherweise sind sie Deltaarme ein und desselben großen Flusses. Oft soll es vorkommen, daß auch nach starken Regengüssen in der Gegend von Fahanuntsch diese Betten nur eine sehr unbedeutende Wassermenge enthalten und daß ihr Wasser bedeutend anschwillt, obwohl es hier unten überhaupt nicht geregnet hat. Hieraus läßt sich schließen, daß ihre Quellen weit entfernt sind; gewiß sammeln sie das Regenwasser der ganzen Nordhälfte des Beckens von Tebbes, besonders das des Kuh-i-schuturi, und ein ansehnlicher Zuschuß, vielleicht sogar die Hauptmasse des Wassers kommt durch die vielen Schwemmarme, die wir beim Dorfe Deheschk im Süden von Tebbes überschritten haben.

Das Hindernis, das sich uns in den Weg gestellt hatte, zwang uns zu einem großen Bogen nach Osten, denn wir mußten den See umgehen, in den dieser Fluß sich ergießt. Ein kleines Rinnsal, der Abfluß eines Bewässerungskanals, hielt uns auf; es hatte den Boden um sich herum derartig aufgeweicht, daß der Versuch, die Kamele hinüberzubringen, sich als unmöglich erwies. Wir mußten geduldig dem Laufe des Kanals bis an die große Straße nach Perwadeh folgen, wo der Boden wieder trug.

Mohammedabad ist ein kleines Dorf mit einigen Häusern, Palmen und Äckern; und in seiner Nähe erheben sich niedrige Hügel, die letzten Ausläufer der östlichen Berge. Dann gelangen wir wieder auf absolut sterilen Schuttboden und in eine Sandwüste, in der auch nicht der kleinste Grashalm wächst. Je weiter wir nach Süden gelangen, destomehr trennt sich der Kuh-i-dschemal von dem übrigen Massiv zur Linken ab; zwischen beiden gähnt ein mächtiges Tal, in dem es keinen Weg geben soll. Zwischen dem Kuh-i-dschemal und dem Kuh-i-margho, dem entfernteren, südlicheren Schneemassiv, führt der Weg nach Duhuk.

Der Weg nach Perwadeh ist deutlich ausgeprägt, trägt aber trotzdem keine Spuren eines lebhafteren Verkehrs. Ihn kreuzen zahllose kleine Rinnen aus den östlichen Vorhügeln, die sich hier 2 Kilometer weit von der Straße erheben.

Im Südsüdosten erhebt sich über dem Horizont Muessinabad (Mossenabad) mit einigen wenigen Hütten und Palmen. Eine Reihe gleich hoher, niedriger Hügel zieht sich ununterbrochen zu unserer Linken hin, einer Terrasse oder einem alten Seeufer vergleichbar; aber die äußerste Spitze des Dschemalgebirges, die bisher frei gestanden hat, wird immer mehr durch andere, jetzt hervortretende Berge verdeckt. Mächtig, kurz und hoch erhebt sich der Kuh-i-margho im Ostsüdosten vor uns; in der Lücke zwischen den beiden Bergstöcken erblickt man niedrigere Berge, die der Weg nach Duhuk in einem Engpasse, einem »Gudar«, überschreiten muß.

Von der Straße an gerechnet kann man nach Westsüdwesten hin folgende verschiedenartige Gürtel unterscheiden: 1) harten, trocknen Boden mit feinem Grus, Sand und außerordentlich seltenen Grasbüscheln; 2) gelben, harten Lehm mit unmerklichem Gefäll; 3) weiße Kewir, teilweise noch feucht, aber schneller trocknend als in der ebenen Kewir infolge der langsamen Abdachung nach dem Boden der Depression hin; und 4) ebene Kewir mit einer dünnen Schicht Wasser.

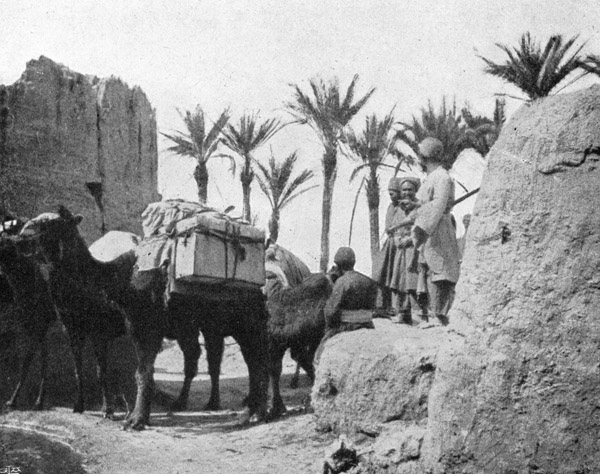

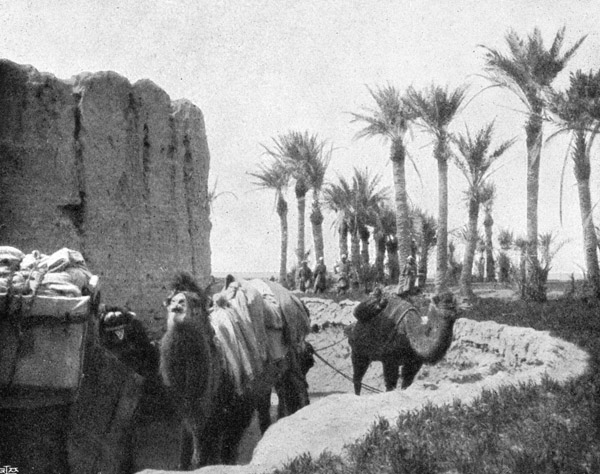

Muessinabad erwies sich als ein entzückendes kleines Dorf; es ist zwar nicht reich an Palmen, aber dafür waren die dort vorhandenen schön, gut gepflegt und geschmackvoll um die alte viereckige Festung und ihre runden Ecktürme geordnet. Die Landstraße läuft unmittelbar an der Festungsmauer und ihrem alten Wallgraben hin (Abb. 182, 183). Die Felder sind ringsum mit Palmen bepflanzt, deren Schatten zur Erhaltung der Bewässerungsfeuchtigkeit beitragen soll.

182. Muessinabad. (S. 97.)

183. An der Festungsmauer in Muessinabad. (S. 97.)

Als die Kamele ihren langsamen Gang nach Südosten fortsetzten und Muessinabads Palmen hinter uns kleiner wurden, überschlich mich wieder das Gefühl, als ob wir hinaussteuerten auf das öde Meer, jene gleichmäßige, öde Ebene, die so still, einsam und leblos ist.

Bei einem namenlosen »Haus« in einer Rinne, die in der Entfernung von einem Kilometer im Süden in einen See einmündet, schlagen wir unsere Zelte im Lager Nr. 42 auf.

Auf der letzten Strecke haben wir diesen See ziemlich nahe zur Rechten des Weges gehabt. Daß es wirklich ein See war und nicht, wie schon so oft, nur eine Luftspiegelung, ging aus dem glitzernden Spiele der Sonnenstrahlen deutlich genug hervor. Um den Verlauf seiner Ufer festzustellen und einige photographische Aufnahmen zu machen, schritt ich auf dem Boden der Rinne, wo einige dünne Grasbüschel festen Fuß gefaßt hatten, nach dem See hinab. Die Rinne war ausgetrocknet und mündete in schwarze, höckerige Kewir aus, auf deren Oberfläche sich hier und dort weiße Salzflecke zeigten. Die Oberfläche ist hart und trocken, der Boden darunter aber völlig durchnäßt und weich. Dem Ufer, das sich mit unbedeutenden Buchten und Spitzen nach Süden und Westnordwesten hinzieht, schmiegt sich ein Gürtel harten, mit Salz vermischten Kewirschlamms an, dessen ebene Oberfläche noch ganz kürzlich unter Wasser gestanden hat, nach der feinen Kräuselung zu urteilen, die der Wellenschlag hervorbringt (Abb. 184). An der Mündung unserer Lagerrinne hatte dieser Gürtel nur 40 Meter Breite, sonst aber ist er mehrere hundert Meter und weiter im Süden und Südwesten sogar mehrere Kilometer, ja vielleicht sogar Meilen breit. Der Seespiegel sah so aus, als könne er nach Südwesten hin höchstens 10 Kilometer breit sein. Die Wasserschicht liegt, dünn wie ein Blatt Papier, auf der Wüste; an unserem Ufer war sie nur ein paar Zentimeter mächtig, nach den zentralen Teilen des Sees hin wird sie wohl tiefer sein. Das Wasser ist natürlich mit Salz übersättigt, der Seegrund ist vollkommen tragfähig, und man kann auf kristallisiertem Salz sehr weit nach der Mitte des Sees gehen. Das Salzlager selbst ist kaum zentimeterdick.

184. Schlamm und Kewirboden am Ufer des Ab-i-kewir. (S. 98.)

Man behauptet aufs entschiedenste, daß dieser See permanent sei und auch im heißen Sommer nicht verschwinde, ein Umstand, der darauf schließen läßt, daß sein Spiegel sich mit dem Grundwasser in gleicher Höhe befindet. Daß er die tiefste Einsenkung dieses Kewirbeckens bildet, ist klar; aber man kann es auch als sicher ansehen, daß seine Oberfläche Schwankungen unterworfen ist. Sie muß nach heftigem Regen steigen, wie an dem kürzlich überschwemmt gewesenen Schlammgürtel mit seinen Wellenschlagzeichen zu sehen war. Sie muß während des Sommers, wenn die Verdunstung in der erhitzten Wüste ungeheuer groß ist, zusammenschrumpfen. Aber der See muß sich nach und nach mit Schlamm füllen, den alle die zeitweiligen Wasserläufe in ihm ablagern, die sich nach Regenfällen in ihn ergießen. Der bedeutende Fluß, den wir unterhalb Fahanuntsch gesehen hatten, war von Schlamm dick und trübe, aber das Seewasser war ganz klar. Der Schlamm hatte sich also auf dem Boden des seichten Sees abgesetzt. Wenn dieser Prozeß alljährlich ein um das andere Mal Jahrhunderte hindurch vor sich geht, so muß er die Mulde allmählich ausebnen; sie wird ausgefüllt und verschwindet. Die verschiedenen Kewirdepressionen sind verschieden weit vorgeschritten; so waren die Teile der großen Kewir, die wir durchquerten, ganz ausgefüllt, und es konnten sich dort höchstens kleinere Wasserlachen auf der Salzschicht ansammeln. Hier aber hatten wir eine Kewir gefunden, deren tiefster Teil noch nicht ausgefüllt war und dessen Wasser daher noch offen zutage trat. Diese Erscheinung findet in gewissen Salzseen in Zaidam ein Gegenstück.

Es war nicht leicht, sich von der Größe des Sees einen einigermaßen klaren Begriff zu machen. Seine Ufer sind besonders im Südosten und Nordwesten außerordentlich flach, und eine sehr unbedeutende Hebung des Wasserspiegels würde mit einer Überschwemmung großer Landstrecken gleichbedeutend sein. Daher erscheint der See auch größer, als er ist. Er ist langgestreckt und mit der Längenausdehnung des Beckens parallel. Am Nordufer schneidet der harte Kiesgrund terrassenförmig an dem jetzigen flachen Ufergürtel ab. Allerdings durchschneiden ihn eine Menge Rinnen und Betten, aber seine Front ist doch im großen ganzen scharf gezogen, und man ist keinen Augenblick über die Art ihrer Entstehung im unklaren; sie bildet eine ältere Uferterrasse, die aus einer Zeit stehengeblieben ist, als der See viel größer war.

Der See hat keinen besonderen Namen; man nennt ihn bald » Ab-i-kewir«, bald ganz einfach »Ab«, dann wieder auch »Darja«, was Meer oder See bedeutet. Er trägt in hohem Grade zur Erklärung der Entstehung der großen Kewir bei. Wenn man diesen »Ab-i-kewir« gesehen hat, der übrigens auf den Karten von Persien nicht angegeben ist, begreift man, daß die große Kewir sich einst in einem ähnlichen Stadium befunden und einen, wenn nicht gar mehrere verschwindende Seen enthalten haben muß.

Bei Rabat-gur war der Kuh-i-schuturi als eine lange Bergkette erschienen, jetzt aber sahen wir ihn immer mehr in Verkürzung. Beinahe gerade im Süden tauchte ein kleineres Gebirge auf, das Kuh-i-toroscho heißt. Auf der englischen Karte fehlt der Kuh-i-margho, und im allgemeinen ist das Terrain hier auf ihr sehr unrichtig eingetragen.

Am Abend ging in meinem Zelt ein gelber Skorpion um das Kohlenbecken herum spazieren. Die Wärme der Glut hatte ihn wohl zum Leben erweckt, denn es war noch reichlich früh im Jahre für das Erwachen dieses widerwärtigen Ungeziefers. Er erschien mir als ein Herold, der mich daran erinnerte, daß sich die Zeit nahte, in der ich mich vor den giftigen Bewohnern des Erdbodens in acht nehmen mußte.

Als wir am 10. März aufbrachen, blieb uns keine andere Wahl als weiter südostwärts nach dem Dorfe Perwadeh zu ziehen. Denn erst von dort aus würden wir nach Westen abschwenken können – bis dahin wurden wir durch die Fortsetzung des Sees und durch feuchten Kewirboden daran verhindert. Der Seïde, der mir seine sechs Kamele vermietet hatte, gesellte sich im letzten Augenblick zu uns mit einem großen Vorrat Brot, den ein siebentes Kamel trug. Mit dem Seïden als Führer wanderten wir über schwach kupierten Grusboden, den seichte Abflußrinnen durchschnitten.

Nachdem wir einen Farsach zurückgelegt hatten, gelangten wir an eine Ausbuchtung der Kewir, die bald schwarz, bald weiß von Salz und bisweilen ziemlich feucht war. Das Überschreiten erforderte eine knappe Stunde; im Notfall läßt sie sich im Osten ganz umgehen, da sie sich dort bis an den Fuß der niedrigen, gleichmäßig hohen Hügel erstreckt, an denen wir von Tebbes an entlanggezogen sind und die die Grenze der Ausdehnung des Sees während einer älteren Periode zu bezeichnen scheinen.

Der Kewirboden geht in gelben Lehm über, auf dessen ebenem Grund einige jämmerliche Grasbüschel auf kegelförmigen Erhöhungen wachsen; an der Basis dieser Kegel liegt oft Flugsand angehäuft. Streifen heruntergeschwemmten feinen Gruses breiten sich oft auf dem Lehm aus und bilden die äußersten Ausläufer des Schuttkegels der Hügel.

Schon um ½10 Uhr wurde es glühend heiß, und man sehnte sich nach den kühlenden Lüftchen, die manchmal aus Nordwesten wehten. Dabei stieg die Temperatur nicht über 17,3 Grad. Aber der Himmel ist völlig klar, und die Sonne, die Herrscherin im Frühling und Sommer, gibt uns einen Vorgeschmack ihrer Macht. Mit jedem Tag geraten wir immer mehr in ihre Gewalt. Neue Gebirgskämme und Gipfel tauchen vor uns am Horizont auf, die alten aber verschwinden in der Entfernung im Nebel. Immer zusammengedrängter und unbedeutender nimmt sich der Kuh-i-schuturi aus, und die Gebirge im Westen, die wir bei Rabat-gur durchzogen haben, verschwinden eines nach dem andern.

Jetzt ist der Boden wieder hart, und hier und dort wächst eine Tamariske. Ein Stein gibt den Punkt an, wo ein Pfad nach Südwesten abbiegt, um die Kewir in der Richtung nach Baabad zu durchqueren. Im Südsüdwesten tritt der Spiegel eines neuen Sees hervor, der aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fortsetzung des Ab-i-kewir ist, wenn auch eine dazwischen liegende flache Schlammschwelle die beiden Wasserflächen trennen mag. Dieser neue See, der am Fuß des Kuh-i-toroscho zu liegen scheint, zeichnete sich durch seine tiefblaue Farbe aus.

Der Haus-i-kaffe ist eine Zisterne, die mit einem Lehmgewölbe überbaut ist und jetzt voll frischen, guten Wassers stand. Ein unternehmungslustiger Mann hat hier einen kleinen Laden eingerichtet, wo man ein Glas Tee, allerlei Dörrobst und einen Kalian, eine Wasserpfeife, erhalten kann.

Immer zahlreicher werden die großen Flußbetten, die wir zu überschreiten haben. Alle haben direkt südwestliche Richtung, nach der Kewir hin. Sie verraten uns, daß während der Regenzeit ein bedeutender Abfluß aus den Gebirgen stattfindet, und sie erklären uns auch die Entstehung eines permanenten Sees. Die reiche Steppenvegetation stört etwas den Marsch der Kamele, die im Vorbeiziehen weiden. Üppige Tamarisken stehen hier und da in großer Zahl, und ihr Gürtel erstreckt sich noch eine ganze Strecke weit nach Westen hin, wo die Sträucher sich wie schwarze Punkte vom hellen Kewirgrund abheben.

Das Labyrinth weißer, flacher Hügel, Kegel und Rücken, durch das unsere Straße geführt hat, hört auf; wir gelangen wieder auf ebenen Kewirboden, dessen Oberfläche weiß von Salz und stellenweise so glatt ist, daß die Fußschwielen der Kamele ausrutschen und lange Spuren hinterlassen. Hier und dort wächst Schilf, »Bische«, in großer Menge, und das ganze Gebiet sieht aus wie ein gefrorener Sumpfsee, aus dessen Eisdecke gelbgewordene Schilfbüschel hervorschauen. Doch bald hat diese stark feuchte Depression ein Ende, und an ihre Stelle treten löffelförmige Hügelausläufer, die 2–5 Meter hoch sind und den äußersten Saum des Schuttkegels nach der Salzwüste hin bilden.

Auf der rechten Seite dehnt sich die weiße Fläche der Kewir aus, die im Westen in Sandwüste überzugehen scheint. Aber je weiter wir gelangen, desto schmaler wird die Salzwüste, und schließlich sieht man nur noch ihre weißen Streifen zwischen den Tamarisken.

Von Tebbes bis hierher waren wir etwas gesunken und befanden uns jetzt in einer Höhe von nur 615 Metern. Immer deutlicher treten die Einzelheiten des Kuh-i-margho in rötlichen Farben hervor. In blauem Farbenton zeichnet sich der weitentfernte Kuh-i-Naibend; er ragt isoliert, mit silberweißen, glänzenden Schneefeldern, herrlich am Horizont empor.

Beim Haus-i-Hadschi, den wir links von der Straße liegen lassen,, sind wir 6 Farsach weit marschiert. Auf der rechten Seite hat der Kewirgürtel jetzt aufgehört, wenn sich auch zwischen den Tamarisken noch ganz kleine Kewirflächen hinziehen. Hier münden mehrere Schlammbetten, und man sieht, wie das überflutende Regenwasser sich in dünnen Schichten und Sumpfflächen ausbreiten muß; sein mitgeführtes Salz, vermischt sich mit dem Schlamm, und damit sind die Bedingungen zur Entstehung einer Kewir gegeben. Die Tamarisken stehen bald als hohe Sträucher, bald als ganz kleine Pflanzen auf 2–3 Meter hohen Erdhügeln ganz derselben Art wie die zentralasiatischen und gleich diesen mit einem Wurzelskelett. Eine solche mit Tamariskenkegeln übersäte Landschaft sieht seltsam aus, als ob der Erdboden mit unzähligen Warzen bedeckt sei.

Schließlich beginnt der Boden in der Richtung unserer Straße, nach Südosten, merkbar anzusteigen. Wir haben den tiefsten Teil der Depression hinter uns und würden nach einer Grenzschwelle hinaufsteigen, wenn wir nach dieser Seite hin weiterzögen; wir würden, mit andern Worten, eine Wasserscheide zwischen dem Becken von Tebbes und der großen Lut im Süden erreichen.

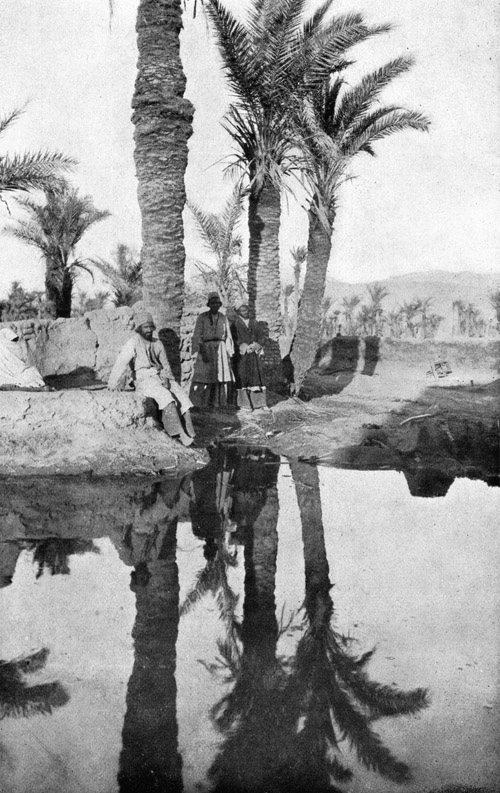

Vom Anfang des heutigen Marsches an haben gute Augen die Oase Perwadeh sehen können, und je mehr wir uns ihr nähern, desto deutlicher treten ihre Palmen hervor. Wir erreichen ihre äußersten Felder, ziehen unter Palmen weiter, und kommen an einer kleinen »Burtsch« mit Türmen vorüber, die ein Kranz von Hütten umgibt. In einem kleinen Teiche spiegelten sich einige Palmen in wirkungsvoller Weise, und noch waren unsere Zelte nicht aufgeschlagen, als ich ihr Bild schon auf einigen Platten festgehalten hatte (Abb. 185, 186). Nur wenige Eingeborene lassen sich sehen, wohl aber Rinder, Esel, Kamele und Hühner, jedoch kein einziger Hund; in diesem Teil Persiens sind die Hunde selten.

185. Dorf Perwadeh. (S. 103.)

186. Palmen spiegeln sich in einem kleinen Teiche. (S. 103.)

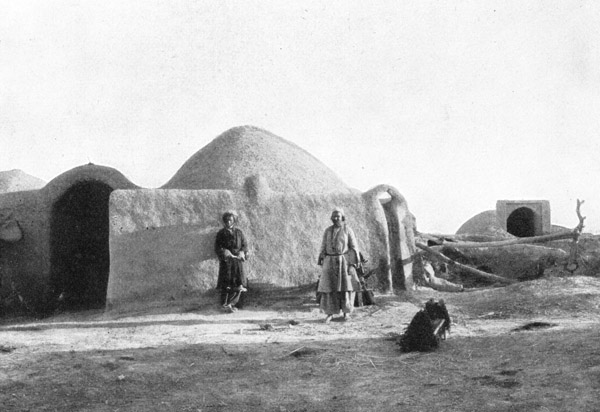

Perwadeh zählt 39 Einwohner in acht Hütten (Abb. 187); sie bauen Datteln, Weizen, Gerste, Hirse, weiße Rüben und Baumwolle, und besitzen einige Obstbäume. In und um Perwadeh finden sich Haufen kleiner schwarzer Lavastücke, die eine glasige Oberfläche haben. In der Ferne erhoben sich die Kämme des Kuh-i-schuturi und des Kuh-i-dschemal (Panorama V, Abb. 2, s. S. 76).

187. Hütten in Perwadeh. (S. 103.)

Wildschafe, Wildesel und Gazellen kommen hier vor, und abends nähern sich die Schakale dem Dorfe in großen Scharen. Schlangen, Skorpione und Taranteln sind sehr häufig.

Nach Duhuk rechnet man 8 Farsach, nach Naibend 16, und nach Baabad führt eine Straße, die man in sieben Tagereisen zurücklegt. Aus Kirman, Bender Abbas und Chabis kommen im Sommer Karawanen, die Waren nach Mesched bringen.

In Perwadeh hatte ich zu wählen zwischen dem geraden Weg nach Naibend, der zwei Tage in Anspruch nimmt, und einem Umweg, der eine Woche erforderte. Da ich gern einen Abstecher in dieses unbekannte Land hinein machen wollte, entschied ich mich für den weitern Weg.

Am Abend stand im Südosten der Kuh-i-margho scharf von der untergehenden Sonne beleuchtet da, als der Erdschatten schon an seinem Fuß hinaufzuklettern und seine Hänge zu bedecken begann. Ein Widerschein des Abendrots schwebt über seinen Gipfeln, nachdem die Glut, die seine Schneefelder vergoldet hatte, erloschen war; wie ein farbiger Hintergrund zittert es hinter dem Weißen, und erst höher oben nimmt die blaue Farbe des Himmels überhand. Plötzlich flammt ein domförmiger Gipfel mitten auf dem Umriß des Gebirges zu neuem Leben auf und macht sich durch sein intensives silberweißes Licht geltend, vor dem alles andere verbleicht. Es ist der Mond, der jetzt voll und klar aufgeht, den roten Abendschein vertreibt und glänzend und schön an dem dunkelblauen Himmelszelt hinschwebt.