|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als wir am 19. Februar gerade aufbrechen wollten, kam eine kleine Karawane aus Chur, die nach Tscha-medschi wollte. Ihr Führer warnte uns aufs nachdrücklichste davor, jetzt die große Kewir zu durchqueren, da sie ganz gewiß teilweise unter Wasser stehe und wir dort jedenfalls unsere Kamele ganz zuschanden reiten würden.

Schön, dachte ich, das werden wir ja sehen, wenn wir erst in ihrer Nähe sind. Wir brachen bei gutem, aber kühlem Wetter und klarem Himmel auf. Jenseits des östlichen Vorsprunges des Bergkammes, den wir bisher zur Rechten gehabt haben, tritt eine neue, höhere Kette mit beschneitem Kamm hervor, die Kuh-i-puscht-i-badam heißt; im Südosten ist das Land völlig flach und offen, und im Ostsüdosten zeigt sich ein neuer Bergstock namens Kuh-i-rabat-i-chan.

Unser Marsch wird durch eine 300 Meter breite Bucht der abgeschnürten Kewir aufgehalten. Es hätte ein paar Minuten länger gedauert, wenn wir um sie herumgezogen wären, aber Habibullah, der voranging, marschierte unbekümmert geradeaus, und die Karawane folgte ihm. Doch je weiter man sich vom Ufer entfernte, desto weicher wurde der Boden; die Kamele traten ein richtiges Moor- und Schlammbett aus und sanken bald bis an die Kniegelenke ein. Nachdem es erst so weit war, sanken sie bei jedem Schritt tiefer in den Morast. In der ersten Abteilung fiel ein Kamel, richtete sich aber ohne Hilfe wieder auf; dann stürzte das zweite, der große schwarze Hengst, der vier Häckselsäcke, zusammen 100 Batman, trug. Trotz dieser Last nahm er den Kampf mit dem tückischen Schlamm mutig und ruhig auf, wurde mit Geschrei und Schlägen vorwärtsgetrieben und marschierte mit langen, eiligen Schritten weiter, bis er auf einmal auf alle Viere niedersank und wie in eine Form gegossen dalag.

Allgemeine Aufregung! Alle eilen herbei, die Last wird abgenommen, um von den Männern ans »Land« getragen zu werden. Mit vereinten Kräften, wobei die eigene Klugheit und Energie des Tieres nicht die kleinste Rolle spielte, glückte es, den Hengst aus diesem greulichen Moorbad herauszuziehen, in welchem er sonst gewiß umgekommen wäre. Ruhig und vornehm ließ er sich auf einem Umwege nach dem festen Boden führen, während ihm der Schlamm am Rücken und an den Beinen klebte und in großen Tropfen herabfiel. Auf dem festen Boden wurde er, so gut es sich machen ließ, rein geputzt und wieder beladen, während die andern Kamele auf einem sicherem Weg über diesen tückischen Boden geführt wurden. Nicht einmal mitten in der großen Kewir hatten wir eine solche Schlammsuppe wie diese durchziehen müssen, aber ich hatte jetzt von der Bodenart, die die Perser Kewir nennen, einen neuen Eindruck erhalten. Die letzten heftigen Regengüsse hatten den kleinen Arm, den wir jetzt überschritten, aufgeweicht und ungangbar gemacht. Nach acht Tagen Sonnenschein würde sein Boden wieder hart und tragfähig sein und eine zähe Kruste über dem Moor bilden. Unter solchen Umständen ist es leicht zu verstehen, daß eine Karawane, die bei gutem Wetter in die Kewir hineinzieht und in der Mitte der Salzwüste von heftigem Regen überfallen wird, verloren ist. Auf solchem Boden, wie wir ihn hier erprobt hatten, mußte auch das stärkste Kamel nach einigen hundert Metern zusammenbrechen, selbst dann, wenn man es von seiner Last befreite.

Ich hatte jedenfalls eine nützliche Lehre erhalten und sah ein, daß wir die große Kewirbucht, von der uns nur noch eine sandige Landzunge trennte, umgehen mußten. Es ist sicherer, auf dem Trocknen zu bleiben, als es so mit großem Risiko zu versuchen, lumpige 6 Farsach zu sparen!

In südöstlicher Richtung durchziehen wir die erwähnte Landzunge mit festem Boden, den grober Sand bedeckt, auf dem auch kleine Dünen liegen und der teils mit Saxaulstauden und Steppengrasbüscheln bestanden, teils unbewachsen ist. Dann gelangen wir an den Westrand der großen Kewirbucht und erblicken die Konturen der auf ihrer Ostseite sich erhebenden Berge in leichten, aber scharfen Farbentönen. Wie ein gewaltiges freies Fahrwasser dehnt sich die Bucht zwischen ihnen und uns aus, und man braucht nur einen Blick auf sie werfen, um einzusehen, daß an eine Durchquerung nicht zu denken war. Wie gewöhnlich konnte man in ihr verschiedenfarbige Gürtel unterscheiden. Die gelben sind halbtrocken, die weißen sind mit einer Salzhaut überzogen, die dunkelbraunen, fast schwarzen sind fast klatschnaß und tragen das Gewicht eines Kamels nicht, am allerschlimmsten aber sind die blauen Felder, die seichtes Regenwasser bezeichnen, das noch auf dem Boden stehengeblieben ist; sie waren etwa 3 bis 4 Kilometer vom festen Ufer entfernt.

Ein ebenso eigentümliches und ungewöhnliches, wie zeitraubendes und anstrengendes Gelände erwartete uns auf dem noch übrigen Teil des Tagemarsches. Wir gehen nach Südosten; links breitet sich die Kewir aus, rechts zieht sich ein Gürtel mehr oder weniger gebundenen Flugsandes hin. Die Grenze zwischen beiden (Abb. 124) ist so scharf, daß sie sich gewöhnlich bis fast auf einen Dezimeter bestimmen läßt. Aber diese Grenze beschreibt keine gerade oder wenig geschweifte Linie, sie ist im Gegenteil gezähnt wie ein Sägeblatt und rollt sich vor uns auf in einer ununterbrochenen Reihe vorspringender Dünen, die ebenso scharfe Kewireinschnitte voneinander trennen. Die Sandvorsprünge sind ziemlich flach und löffelförmig, und ihre Spitzen, die nach Norden und Nordnordosten zeigen, sind abgerundet. Die Dünen sind oft durch Saxaul und Grasbüschel befestigt, und man kann ihre Lee- und Luvseiten nicht voneinander unterscheiden. Bisweilen erblickt man in ihren Seiten stufenförmige Absätze, und in den Kewireinschnitten sieht man verschieden schattierte konzentrische Gürtel, die wahrscheinlich Linien verschieden weit vorgeschrittener Austrocknung bezeichnen. Die kuppelförmigen Sandvorsprünge heben sich von dem vor ihnen liegenden ebenen, dunkelbraunen Kewirboden grell ab.

124. An der Grenze zwischen Sandwüste und Kewir. (S. 17.)

Die Gebirge im Südwesten, Kuh-i-chontsche-datkin, der Kuh-i-sarch und der Kuh-i-iretsch verschmelzen immer mehr miteinander und gleichen jetzt einem einzigen fortlaufenden Kamm, der ein wenig beschneit ist. Vor uns aber verändert sich der Anblick der Landschaft nicht; die scharfgezogene, gezähnte Küstenlinie zieht sich in gleicher Weise nach Südosten weiter, während der Sand immer höher und immer steriler wird. Die Dünen sind jetzt wohl 30 Meter hoch, und manchmal können wir auf dem Gipfel einer solchen Sandanhäufung wie auf dem Boden eines umgekehrten Prahms 10 Minuten weit gehen. Ein kleines, abgeschnürtes Kewirstück, das auf allen Seiten hohe Dünen umgeben, bleibt rechts liegen. Ein zweites ist größer; aus seiner Mitte ragen einige isolierte Dünen wie Inseln in einem See empor. Wir passieren noch drei solcher sandfreien Kewirflächen. Sie scheinen anzudeuten, daß der Sand sich auf einer Kewirunterlage aufgetürmt hat, obgleich deren Konsistenz in solchem Falle fester als sonst sein muß, um eine solche Belastung aushalten zu können. Vielleicht schützt die Sandhülle das Kewirmaterial vor der atmosphärischen Feuchtigkeit und wirkt bis in größere Tiefe hinab austrocknend.

Die letzte abgeschnürte Kewirfläche, die wir passieren, zieht sich von Westsüdwest nach Ostnordost hin; auf ihrem ebenen Boden erheben sich zwei Steinpyramiden, durch die der Weg von Jezd nach Tebbes, dessen nächste Station von hier aus Mehridschan ist, angegeben wird. Fünf solche »Nischan« oder Wegzeichen sind im nördlichen Sandgürtel von Parsis aus Jezd errichtet worden, damit Reisende bei Nebelwetter sich danach richten können. Vom Wege selbst sieht man keine Spur; nach Regen muß man die ganze Strecke im Sand zurücklegen, sonst aber sucht man möglichst die ebenen Kewirflächen zu benutzen, die hier dieselbe Rolle spielen wie die »Bajire« in der Wüste zwischen Tschertschen und Tatran in Ostturkestan.

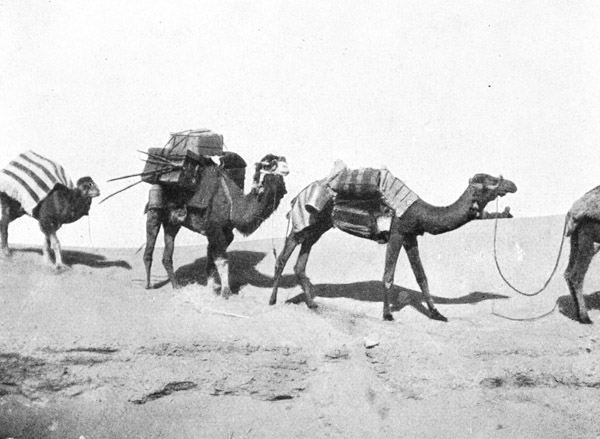

Der Sand schillert in zwei Tönen, einem hellgelben und einem dunklem. Der hellgelbe, der namentlich auf freiern, konvexen Flächen liegt, ist trocken; wenn der Wind darüber hinfährt, sieht man, wie der trockne helle Sand sich über den dunkeln legt. Die Dünen werden jetzt niedriger und sind bewachsen. Wir versuchen, eine Kewirbucht zu überschreiten; sie trägt uns, die nächste ebenfalls, und wir können den Rest des Tagemarsches außerhalb der Sandvorsprünge zurücklegen. Es stellt sich heraus, daß die Kewir hier zu sehr großem Teil aus Sand besteht und daher tragfähiger ist, wodurch sie uns eine vorzügliche Marschbahn bietet, auf der wir nicht mehr nötig haben, in Bogen zu ziehen (Abb. 125). Hier herrscht zwischen Kewir und Flugsand derselbe Kampf wie in Ostturkestan zwischen Flugsand und Wasser; aber in Persien ist es der Sand, der Terrain gewinnt, und die ebenen Kewirflächen werden von ihm erobert und verkleinert. Wenn man die Verhältnisse in der Kewir mit denen in der Takla-makan vergleicht, so muß man unwillkürlich zu der Überzeugung gelangen, daß in beiden Fällen dieselbe durchgreifende Umgestaltungsarbeit stattfindet, deren Ursache Verwitterung, Klimaänderungen und die Transportkraft des Windes sind. Aber in den beiden Ländern befindet sich die Umgestaltung des Erdbodens in verschiedenen Stadien. In Ostturkestan hat der Flugsand sich in so ungeheuerm Umfang ausgebreitet und angehäuft, daß nur ein verschwindend kleiner Teil des unter ihm liegenden Bodens frei bleibt. In Persien ist der Grund, d. h. der Kewirboden, noch unvergleichlich viel umfangreicher als die Sandgürtel an seinem Rande. Wenn die Klimaänderung in Persien in derselben Richtung wie jetzt fortschreitet, nämlich einer immer größern Trockenheit entgegengeht, kann man es als sicher ansehen, daß der Kewirschlammsumpf seine Feuchtigkeit und seine Wasserzufuhr immer mehr einbüßen und mit der Zeit immer fester werden wird, während zugleich der Flugsand mit größerer Leichtigkeit an Ausdehnung gewinnen und festen Fuß fassen muß. Ohne Zweifel ist das Endziel der jetzt vorsichgehenden physisch-geographischen Veränderung die Verwandlung der Kewir in eine Sandwüste derselben Art wie in Ostturkestan. Daraus kann man andererseits den Schluß ziehen, daß Ostturkestan, nachdem es einst einen Teil des zentralasiatischen Mittelmeeres gebildet hatte, allmählich von feinem, zerteiltem Verwitterungsmaterial gleicher Art wie der jetzige Kewirboden ausgefüllt worden ist, bis dann dieser See aus feuchtem Schlamm und Ton schließlich so trocken geworden ist und sich so verhärtet hat, daß er die Last des vorrückenden Sandes hat tragen können. Daß der Sand früher keine so große Ausdehnung gehabt hat wie jetzt, zeigen auch die archäologischen Entdeckungen, die ich und andere Reisende in Ostturkestan gemacht haben. Der Untergrund, der in den »Bajiren« der Tschertschenwüste frei liegt, erinnert sehr an den Kewirboden. In beiden Fällen haben wir es mit feinem, dunkelm Staub zu tun, der eine fast ebene Fläche bildet; in beiden Fällen verwandelt sich der Staub durch Verbindung mit Wasser in einen Schlammbrei, in dem man rettungslos versinkt; aber in Ostturkestan steht das Grundwasser in größerer Tiefe, und da es dort außerordentlich selten regnet, kann man auf dem ebenen Bajirboden überall ungestraft gehen.

125. Im Sand. (S. 19.)

Es tat mir durchaus nicht leid, daß wir den bedeutenden Umweg um den Südrand der großen Kewirbucht hatten machen müssen, denn dadurch konnte ich alle Einzelheiten der »Uferlinie« feststellen. Jeder einzelne Sandvorsprung wurde auf meiner Karte verzeichnet, und in der Zukunft wird der Reisende, der sich die Mühe macht, an demselben »Ufer« entlangzuziehen, beim Vergleichen der dann dort herrschenden Verhältnisse mit meiner Karte wichtige Schlüsse ziehen und feststellen können, in welcher Richtung und wie weit der Sandgürtel sich ausdehnt.

Weiter nach Süden hin werden die Kewireinschnitte zwischen den Sandvorsprüngen weniger tief, und vor ihnen zeigen sich offen liegende kleinere Wasseransammlungen. Schließlich lassen wir das Sandufer immer weiter zu unserer Rechten liegen und ziehen in gerader Richtung nach einem Vorsprung im Südosten. Plötzlich tritt eine unerwartete Veränderung ein. Vor uns breiten sich ausgedehnte Wasserflächen aus. Der Karawanenführer zieht die Stiefel aus und überzeugt sich selbst davon, daß der Kewirgrund unter dem Wasser durchaus tragfähig ist; der Boden besteht aus festgeschichtetem Sand. Und nun plätschern die Kamele vergnügt durch fußtiefes Wasser. Hier umrauschten wirkliche Wellen die Schiffe der Wüste, und die Karawane gewährte einen seltsamen, malerischen Anblick, als sie quer durch den seichten See zog.

Daß der gewöhnliche Weg wirklich durch das Wasser führte, ergab sich allein schon daraus, daß uns mitten in dem nassen Element eine aus 25 Kamelen bestehende Karawane begegnete, die mit Weizen aus Turschis nach Chur und Germe zurückkehrte. Einer der Leute dieser Karawane erzählte uns im Vorbeigehen, daß er und seine Kameraden an ihrem letzten Lagerplatz, also gestern abend, von vier bewaffneten Räubern überfallen worden seien, die auf einem Kamele gestohlenes Gut bei sich gehabt hätten. Ob diese Freibeuter vor den Karawanenleuten, die ein Gewehr zur Verteidigung besaßen, Respekt gehabt hatten, oder ob sie von außergewöhnlich menschenfreundlichen Gefühlen beseelt gewesen waren, wußte der Berichterstatter nicht; jedenfalls hatten sie sich damit begnügt, der Karawane den ganzen Kugel- und Pulvervorrat abzunehmen, ohne auf irgendetwas anderes Anspruch zu erheben. Diese Geschichte machte jedoch auf meine Leute tiefen Eindruck, und den ganzen Abend bestand die ganze Unterhaltung ausschließlich aus Räubergeschichten.

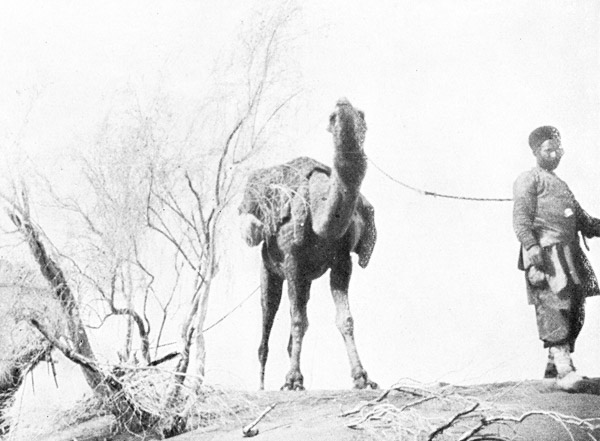

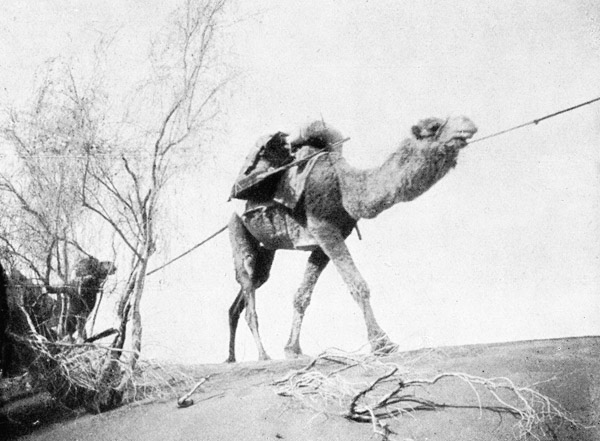

Der Vorsprung, nach dem wir hinzogen, schien unerreichbar zu sein, und als der Führer nach achteinhalbstündigem Marsche fand, daß wir genug geleistet hätten, änderte er die Richtung und schwenkte nach der »Küste« hin ab, wobei ein Gürtel schlüpfrigen Schlammes überschritten wurde. Wir schlugen unsere Zelte im Lager Nr. 33 am Fuße einer wohl 40 Meter hohen Düne auf, an der baumhohe Saxaule standen (Abb. 126, 127). Die Gegend heißt Tschemgert und liegt 774 Meter hoch.

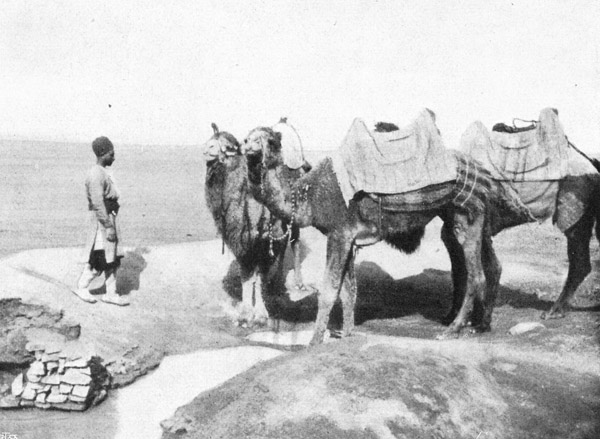

126. 127. Aufmarsch der Kamele in Tschemgert vor dem Photographen. (S. 21.)

Das erste, was ich zu tun habe, ist, die Düne zu erklimmen, von deren Gipfel aus ich den ganzen Horizont beherrsche; mich begleitet ein des Weges kundiger Mann, der mir die Namen aller von hier aus sichtbaren Gebirge nennt und mir verschiedene Wege und die Richtungen, in denen sie gehen, zeigt. Darauf steige ich wieder hinunter und inspiziere die Kamele, die sehr von oben herab gleichgültig das Strohhäcksel beriechen, solange es noch nicht mit Baumwollsaat gemischt ist, es nachher aber mit desto besserm Appetit verspeisen. Ich überzeuge mich, daß Hunde und Hühner ihr Futter erhalten haben; wir haben uns nämlich in Chur einen Hahn und einige Hühner gekauft, die scharrend und gackernd zwischen den Zelten umherspazieren und dem Lager einen gemütlichen, ländlichen Anstrich geben. Einen Augenblick verweile ich am Feuer der Leute, wo sich zwei Wanderer und ein Esel aus Chur als Gäste eingefunden haben. Sie wollen wie wir nach Tebbes und fragen, ob sie sich uns nicht anschließen dürften, sie hätten solche Angst vor Räubern. Jawohl, herzlich gern! Die Kosaken putzten ihre Flinten, legten die nötige Munition neben sich hin und machten mir den Vorschlag, während der Nacht um das Lager herum Wachen aufzustellen. Meinerseits glaubte ich nicht an Räuber; vor 20 Jahren war ich durch ganz Persien hin- und zurückgereist, hatte nicht einmal einen Diener bei mir gehabt und war trotzdem nie angefallen worden.

Der Morgen des 20. Februar versprach nicht viel Gutes, und der Vormittag hielt, was der Morgen versprochen hatte. Als ich vor 7 Uhr ins Freie trat, war der Himmel dicht mit gleichmäßig dicken Wolken bedeckt, und es fiel ein feiner Sprühregen. Während ich eiligen Schrittes zu Fuß vorausging, wurde der Regen stärker, und um 9 Uhr vormittags regnete es so dicht, daß ich mein hohes Kamel bestieg, mich in den Mantel hüllte und mit zwei Filzdecken umwickelte.

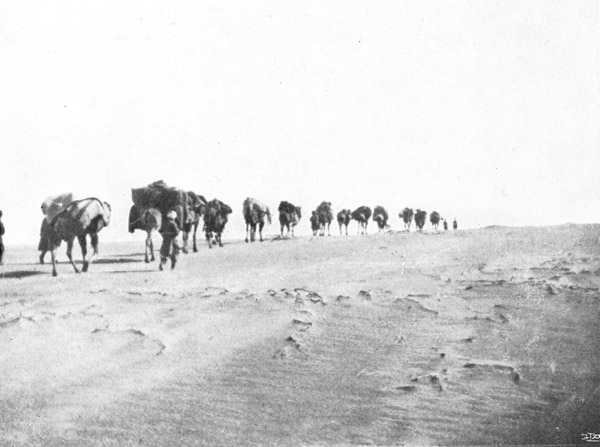

Wie gestern marschierten wir längs der Küste auf hartem Sandboden und berührten wieder eine Reihe vorspringender Dünen (Abb. 128). An einer Stelle, wo der Weg sich teilt, blieben wir stehen, um uns zu beraten. Nach Ostnordost führt ein deutlich erkennbarer Pfad quer über die Kewir und schneidet den südlichsten Teil der großen Bucht ab; der andere Pfad geht längs der Sandvorsprünge nach Südosten weiter. Einer der Führer glaubte, daß der Richtweg gangbar sei und uns mindestens einen Farsach erspare, und Gulam Hussein sagte, daß wir eine gute Stunde gewinnen könnten. Da jedoch die Karawane, die wir gestern getroffen hatten, getreu dem »Ufer« gefolgt war, erschien es mir geratener, den Umweg zu machen, wodurch ich auch imstande sein würde, meine Karte über die Begrenzung der großen Bucht zu vollenden.

128. Die Karawane in den Dünen. (S. 22.)

Der Kewirboden wird jetzt höckerig und schwarz, ist aber noch immer so sandig, daß er uns überall trägt. Eine dünne Salzhaut bekleidet die Südostseite jeder Wölbung dieses höckerigen Bodens. Daher sieht die Oberfläche der Wüste, wenn man von der Küste nach Nordwesten blickt, weiß aus, schaut man aber nach Südosten, so erscheint sie schwarz.

Endlich erreichten wir den südlichen Teil dieser großen Bucht und bogen nach Osten ab, wodurch ein bedeutender Zipfel der Bucht abgeschnitten wurde. Dies war immerhin ein kleiner Gewinn; aber vorher hatten wir schon eine Menge anderer solcher Richtwege gesehen, die vom Ufer aus die Kewir schräg durchschneiden; es hängt von der Jahreszeit und dem Wetter ab, welche von ihnen benutzt werden können. Der vorteilhafteste war der nördlichste, den wir gestern gesehen hatten und der den Weg nach Tebbes um 6 Farsach verkürzt. Doch bei solchem Wetter, wie wir es jetzt hatten, empfindet man ein Gefühl des Unbehagens, wenn man sich vom Ufer entfernt, um in eine Bucht hinauszusteuern, in deren Mitte der Boden vielleicht nicht trägt.

Vor einer vorspringenden Düne stand eine Wasseransammlung, aus der sich im Notfall trinken ließ und die den Kamelen zupaß kam. Dann wurde der Kewirboden sehr naß und morastig, und wir zogen es vor, auf dem Sandsaume weiterzuziehen. Eine Kamelherde weidete zwischen den Saxaulstauden und versetzte den schwarzen Hengst an unserer Spitze in große Aufregung; er gurgelte dumpf und melancholisch und sehnte sich vergeblich nach seiner »Kameliendame«. Unaufhörlich prasselte der Regen auf den Sand nieder. In Turut hatte es strichweise geregnet, und man konnte dort an einem halben Dutzend verschiedener Stellen regnen sehen; hier aber ist der Himmel gleichmäßig dick bezogen, und es regnet, soweit der Blick reicht, überall gleich stark und den ganzen Tag hindurch, ohne einen Augenblick aufzuhören. Seltsames Land! Beständig dicht bewölkter Himmel, reichliche Niederschläge, keine Spur Sonnenschein: dieses Wetter hatte ich in den östlichen Wüsten des persischen Landes am allerwenigsten erwartet! Von dem Panorama der mehr oder weniger entfernten Gebirge, die uns umgeben, sieht man jetzt gar nichts mehr; die Aussicht ist durch den Regen verhüllt und jede Arbeit ist erschwert. An Photographieren ist nicht zu denken, das Kartenblatt wird auf der Oberfläche naß und im ganzen feucht, das Ablesen des Kompasses und der Uhr geht langsamer als gewöhnlich, da man die Hände nur mit Schwierigkeit aus den durch und durch nassen Taschen herausziehen kann.

Mehrere der letzten Kewirbuchten, die wir zu überschreiten hatten, gingen tiefer in den Sand hinein als die frühern; die allerletzte, östlichste war auch die größte. Auch in anderer Hinsicht war sie den Nachbarn unähnlich. In Osten und Westen war sie von 20 Meter hohem Sand begrenzt. Ihr Boden war hart und bestand, wenigstens an der Oberfläche, aus festgeschichtetem Sand. Das Eigentümliche an diesem Fjord aber war, daß er nach Süden abfiel, der Himmelsrichtung, nach welcher seine Spitze zeigte. Ich würde dies nie gemerkt und überhaupt gar nicht daran gedacht haben, wenn nicht ein wohl 100 Meter breiter, aber durchschnittlich nur einen Zentimeter tiefer Regenwasserlauf nach Süden geströmt wäre; an einigen Stellen teilten Schlammbänke ihn in Arme, an andern war er wieder 2 Zentimeter tief, aber seine Strömung war so kräftig, daß kleine Erosionsränder entstanden. Das Terrain fällt also nach Süden ab, und es hat den Anschein, als ob das Ostbecken der großen Kewir nach dieser Seite hin einen oberirdischen Abfluß habe, obgleich diese Erscheinung natürlich auch örtlich sein und ein verhältnismäßig unbedeutendes Gebiet umfassen kann.

Wir überschritten die Bucht und erreichten ihr östliches Sandufer, wo wir eine direkt nördliche Richtung einschlugen. Der schneidende Nordwind und der strömende Regen schlugen uns gerade ins Gesicht und prasselten auf unsere Kleider, und von unsern Anzügen wie von den Seiten der Kamele rieselte das Wasser in Bächen hinunter. Ich selbst wurde so durchnäßt, daß ich keinen trocknen Faden mehr auf dem Leibe hatte und sogar die Strümpfe wechseln mußte. Stumm zog die Karawane dahin, nur die Glocken läuteten wie immer. Diejenigen, die zu Fuß marschierten, gingen vornübergebeugt, die Reiter saßen rücklings auf den Kamelen, um den Regen im Rücken zu haben, ich selbst aber mußte der Karte wegen auf meinem Tiere richtig sitzen und den Regen auf das Kartenblatt schlagen lassen. Ich war denn auch recht steifgefroren und hatte ganz klamme Hände, aber ich machte gute Miene zum bösen Spiel.

Germsir, das »warme Land«, wo man sogar im Winter eine wärmende Sonne an einem strahlend blauen Himmel und weite Aussichten auf fernliegende Berge in den leichten, rosigen Farben der Wüste hätte erwarten sollen! Statt dessen ist der Himmel bleigrau und der Regen so aufdringlich, daß man sich eine Gelegenheit zum Photographieren oder Zeichnen geradezu stehlen muß. Seitdem ich mit der Kewir in Berührung gekommen war, hatte ich solches Wetter gehabt; die große Salzwüste schien sowohl einen wolkenbildenden wie auch einen kondensierenden Einfluß zu haben.

Ich war durchaus nicht betrübt, als Gulam Hussein mich fragte, ob es mir recht sei, daß wir jetzt das Lager aufschlügen. Wir hätten freilich noch weiterziehen können, da wir ja doch schon aus dem Wasser gezogenen Katzen glichen, aber man sah ja nichts von der Landschaft, und so gab ich denn Befehl zum Haltmachen. Das Lager Nr. 34 befand sich in 819 Meter Höhe.

Bei sturmgepeitschtem Regen wurden die Zelte aufgeschlagen; Meschedi Abbas behauptete, daß jede Kamellast während des Marsches um 10 Batman schwerer geworden sei. Das Feueranzünden war nicht so leicht und gelang erst nach einer halben Stunde andauernden Bemühens mit Hilfe vielen Papiers und dürrer Gräser. Dann hatten wir aber auch ein loderndes Feuer, das im Regen sprühte und zischte. Meine erste Sorge war, mich umzuziehen und meine triefenden Kleidungsstücke an der innern Seite der Zeltleinwand mit Sicherheitsnadeln zum Trocknen aufzuhängen. Die Kamele durften draußen frei herumlaufen und an den Saxaulstauden knabbern; zum Glück hatten sie noch ihre Winterwolle, die völlig mit Wasser durchtränkt war. Die Hühner waren steifbeinig und halbtot vor Kälte und Wind, wurden aber gastfrei in mein Zelt ausgenommen, wo sie am Kohlenbecken ihren Gedanken nachhängen konnten und mit Brot und Wasser bewirtet wurden. Bald fühlte ich mich wieder als Mensch und konnte meine steifen Hände wieder gebrauchen, Aufzeichnungen machen und Skizzen ausführen. Räuber hatten wir noch nicht gesehen, nicht einmal verdächtige Spuren waren uns aufgestoßen, aber die Kosaken hielten Gewehre und Revolver bereit, und als ich in der vorigen Nacht einmal aufgewacht war, hatte ich mein Zelt von außen her gelbrot erleuchtet gesehen – durch das Feuer der Nachtwache.

Gegen 3 Uhr ging der Regen in ein leichtes Sprühen über, aber am Abend erhob sich einer der heftigsten Nordstürme, die ich je erlebt habe, und nun prasselte der von diesem wütenden Wind gepeitschte Regen wieder gegen die Zelte. Alles mußte festgebunden werden, da es sonst fortgeweht worden wäre; nichts durfte umherliegen, und ich konnte nichts weiter tun, als mich hinlegen und lesen, wobei mein Licht durch seine Glasglocke und zwei dahinter stehende Kisten geschützt wurde. Die Zeltleinwand ist auch auf der Innenseite naß, und es tropft und rinnt durch die schadhaften Stellen. Um das Zelt herum wurde eine Rinne gegraben, um mich vor hinterlistigen Regenbächen zu schützen. Welche Massen Wasser müssen an solchen Tagen der Kewir zuströmen! Ich dachte wieder an das Elend, das hätte entstehen können, wenn ich einen Tag oder zwei später aus Turut aufgebrochen wäre. Der Rückzug wäre uns unerbittlich abgeschnitten worden, und sogar ein Marsch um den Ostrand der Kewir herum wäre ziemlich problematisch geworden, da es sehr wahrscheinlich war, daß der Kal-mura jetzt hoch angeschwollen war.

Wie unfreundlich und pechfinster war es an diesem Abend, als ich um 9 Uhr aus meinem Zelte trat, um die gewöhnliche meteorologische Ablesung vorzunehmen! Es hatte jetzt 12 Stunden lang ununterbrochen geregnet, und der Wind pfiff klagend und heulend wie ein Herbststurm. Der Schein des großen Lagerfeuers der Leute erhellte die Zelte, das Gepäck, die Kamele und ihre drei Wächter, die unter ihren Sackleinwandmänteln am Feuer kauerten und schon halb eingeschlummert waren. Sie schlafen bei jedem Wetter im Freien.

Nachdem der Regen frühmorgens zwei Stunden pausiert hatte, begann er um 7 Uhr von neuem, und schwarze Wolken verhüllten den Himmel. Nach einer Stunde klärte es sich ein wenig auf; vergeblich aber strengte die Sonne sich an, die Wolkenhülle zu durchbrechen. Es war, als durchreiste ich ein Land, in welchem die Sonne im Winter unter dem Horizont bleibt, und doch befand ich mich im Herzen des Landes der Sonne und des Löwen.

Wie gewöhnlich ging ich voraus und suchte den vorteilhaftesten Weg zwischen den Dünen aus, wurde aber bald von Habibullah eingeholt, der mir vorsorglich erklärte, daß es nicht gut sei, wenn ich in dieser »Biaban«, wo sehr gut Räuber hinter den Büschen lauern könnten, allein und unbewaffnet ginge. Er dachte gewiß gar nicht daran, daß er selbst ebenso unbewaffnet war und daß er sicherlich sehr schnell Fersengeld geben würde, wenn zwischen den Dünen plötzlich eine Räuberbande auftauchte. Nach einer Weile löste ihn Abbas Kuli Bek mit geschultertem Gewehr ab. Gutmütig und liebenswürdig sind die Perser, aber Helden sind sie nicht, und ihre Einbildungskraft kennt keine Grenzen, sobald sie einen Hinterhalt wittern.

Wir ziehen zwischen den Dünenkuppen dahin, die stark bewachsen und oft mit wahren Dickichten bestanden sind; auf der Wüstenseite glänzen große Wasserflächen, die der nächtliche Regen zurückgelassen hat. Die große Kewir liegt draußen vor uns, grenzenlos wie gewöhnlich; ihr Nordwesthorizont ist so gleichmäßig wie der des Meeres, und dahinter erhebt sich noch immer der scharf markierte Absatz des Kuh-i-gumbei.

Die Fußspuren zweier barfüßiger Männer und eines Kamels erregten den Argwohn meiner Leute. Sie marschierten in geschlossener Kolonne mit pochendem Herzen und geschulterten Flinten, jeden Augenblick eines Angriffs gewärtig. Diesmal handelte es sich aber nur um zwei gutmütige Hirten, die einige sechzig Kamele aus Anarek in dem Sandgürtel hüteten.

Das Terrain ist eben, und wir hüten uns wohl, den sandbestreuten Boden zu verlassen; aber nach dem letzten Regen war auch er nicht immer zuverlässig. So sollten wir eine wenig mehr als 100 Meter breite, tief eingeschnittene Kewirbucht überschreiten, die überall mit Sand bestreut war und auf der ein deutlich erkennbarer Pfad zeigte, daß gestern eine Karawane sie überschritten hatte. Im Nu sank das erste Kamel bis an den Bauch ein und drang dabei mit den Beinen schnell in den losen, weichen Boden ein, wie Holzstäbchen in einen Mehlbrei. Die folgenden Kamele mußten sofort kehrtmachen, während die Last des verunglückten ans »Land« gebracht wurde. Zu langem Überlegen war keine Zeit, denn das unheimlich brüllende Kamel sank langsam immer tiefer in den Schlamm ein. Seine Beine wurden mit Spaten ausgegraben, und schließlich konnte es sich mit einem anstrengenden Satz aus der Morastgrube erheben, aber nur um noch jämmerlicher in eine neue Grube einzusinken. Nun wurde schleunigst alles Entbehrliche an Filzdecken und Säcken herbeigeschafft. Wir brachen am Ufer große Saxaulstämme ab; mit diesem Material wurde eine provisorische Brücke über die feuchte Stelle gelegt – und das Kamel war gerettet.

Eine kleine Strecke vom Ufer entfernt erhebt sich aus dem Kewirboden eine kleine bewachsene Sandinsel, die einzige, die wir in der Salzwüste gesehen haben. Gerade hier vereinigt sich mit unserer Straße der Richtweg durch die große Kewirbucht, dessen westlichen Anschluß an das Land ich vorgestern gesehen hatte. Eine Sandhalbinsel namens Pa-i-tagh zieht sich in die Wüste hinein; an ihrer Wurzel erheben sich zwei ansehnliche Dünenrücken, wie gewöhnlich in nordsüdlicher Richtung. Hier biegen wir nach Osten ab und verlassen das Kewirufer.

Der Weg ist von nun an vortrefflich und um so deutlicher ausgeprägt, als er zwischen lauter Steppenpflanzen und Grasbüscheln eine nackte Rinne bildet. Aber die Sandhügel begleiten uns doch noch, obwohl sie viel niedriger sind als vorher und sich noch immer von Norden nach Süden hinziehen. Etwas Schwarzes taucht vor uns auf; es sind die Ruinen eines kleinen Turmes. Daneben liegt eine »Rabat«, eine Herberge, mit bogenförmigen Fensterlöchern; aber kein lebendes Wesen ist zu erblicken. Hier ist der Brunnen Tscha-medschi, an welchem wir in 814 Meter Höhe unser Lager Nr. 35 aufschlugen.

Bei Tscha-medschi gibt es im ganzen neun Brunnen, von denen nur vier benutzt werden. Derjenige, der uns mit Wasser versah, war rund, ausgemauert, hatte einen Meter Durchmesser und war 24,8 Meter tief; das schwach salzhaltige Wasser hatte eine Temperatur von 23,9 Grad bei kaum 10 Grad in der Luft und erschien uns daher beinahe warm. Über zwei Baumstümpfe an beiden Seiten des Brunnenrandes läuft eine Rolle, auf der ein langes Seil aufgewunden wird. Man dreht sie nicht mit der Hand, sondern tritt in einen stollenähnlichen Steinbau und bewegt die Rolle mit den Füßen (Abb. 130). Das Wasser wird mit zwei kleinen Lederbeuteln, die durch Holzkreuze offen gehalten werden, geschöpft und in einen Steintrog gegossen, aus dem die Kamele trinken dürfen (Abb. 129).

130. Einer der Brunnen bei Tscha-medschi. (S. 29.)

129. Bei Tscha-medschi. (S. 29.)

Die Rabat von Tscha-medschi soll vor sechs Jahren von einem Manne namens Hadschi Mad Hussein Meheredschani erbaut worden sein. Der Platz ist ein wichtiger Haltepunkt auf dem von Westen her nach Tebbes führenden Karawanenweg. Am Rande der Kewir, die einen halben Farsach entfernt sein soll, wachsen »Siah-tagh«, schwarze Saxaulstauden, die höher werden als Kamele.