|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der Marschordnung sollte künftig die Veränderung stattfinden, daß früher aufgebrochen wurde, damit wir uns nicht zu lange in der Nachmittagshitze zu quälen brauchten. Als ich daher am 15. März um 4 Uhr früh geweckt wurde und wir um 5 Uhr erst +2,5 Grad hatten, kam es mir ordentlich kalt vor. Die Glut des Kohlenbeckens und das warme Waschwasser waren sehr notwendig, und man zog sich mehr Kleidungsstücke als sonst an.

Unser Führer wollte eine ganze Strecke zurückgehen. Ich versuchte, den Kuh-i-Ghasemi zur Linken liegen zu lassen, und spielte diesmal selbst den Führer bergauf und bergab über Hügel mit unangenehm lockerem, unsicherem Boden. Die Landschaft ist grauenerregend einförmig. Stundenlang marschieren wir abwärts in einer sich unmerklich senkenden Rinne, die ein vorzüglicher Weg ist, und stundenlang ziehen wir nachher über eine ziemlich reich mit Grasbüscheln bestandene Ebene. Nach sechs Stunden ununterbrochenen Marsches machen wir eine Viertelstunde halt, um zu frühstücken und Wasser zu trinken. Die Schalen werden hervorgeholt, Roghan und Brot verteilt, und mein Kamel läuft mir nach, um sich ein wenig Brot zu erbetteln. Wir müssen noch 4 Farsach zurücklegen, um an eine Stelle zu gelangen, wo es Wasser geben soll. Wir gehen nach Ostnordosten; jenseits eines kleinen Bergstockes, den man in dieser Richtung sieht, befindet sich ein »Sengab«, ein Steinbecken. Es hat sich denn auch gezeigt, daß wir an diesem Abend Wasser jenseits des Bergstockes zu erwarten hatten.

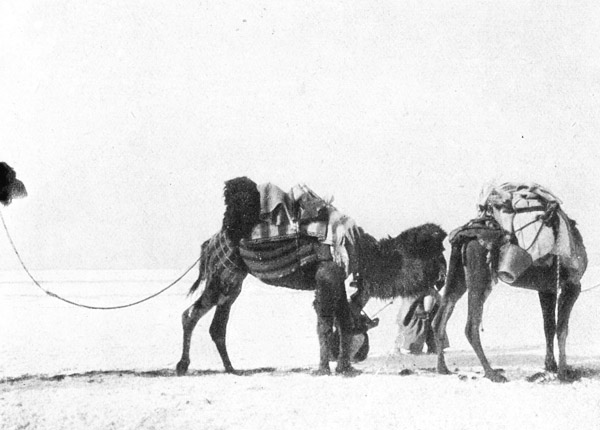

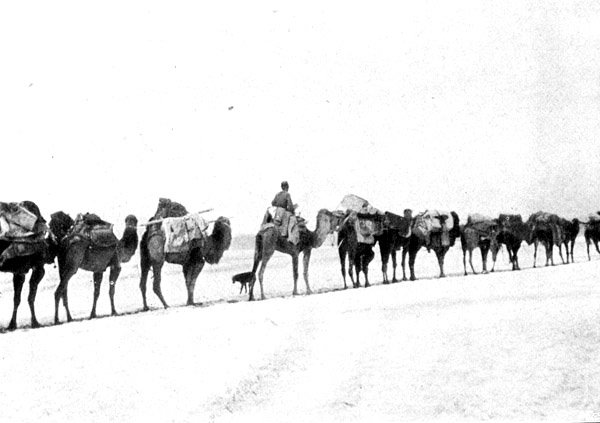

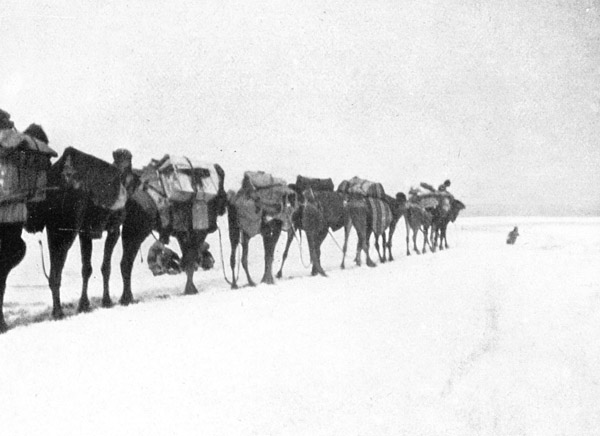

Eine eigentümliche Veränderung tritt im Gelände ein. Die Ebene, auf der wir bisher hingezogen sind, endet mit einem scharfen Rande kleiner Vorsprünge und Ausläufer, an deren Fuß sich eine Kewirfläche ausdehnt; der Pfad läßt sie zur Linken liegen und tritt in einen Gürtel außerordentlich dicht stehender, frühlingsfrischer grüner Tamarisken ein, bei deren Anblick die Kamele rein toll werden und sich nur mit Mühe regieren lassen. Hier treten zwei Quellen zutage und bilden klare, schöne Bäche, die die Kamele zu schnellerem Lauf veranlassen. Es ist unmöglich, sie zurückzuhalten; sie müssen ihren Willen haben und sich selbst davon überzeugen, daß dieses so herrlich aussehende Wasser scharf salzig ist. Um der dichten Vegetation auszuweichen, folgen wir eine Strecke weit dem Laufe dieser Gewässer; man reitet hier in richtigen Alleen, wie man bei uns daheim zwischen Heidekraut und Wacholdersträuchern geht. Es duftet hier frisch nach Nadeln und Frühling, aber die Mücken, die uns um die Ohren fliegen, werden recht lästig. Man wundert sich, in dieser ausgetrockneten Gegend Wasser und Grün zu finden, aber die Freude daran ist nicht groß; es ist ja nicht einmal eine Oase, es ist ein tückischer Hohn für den Durstigen. Draußen liegt die Kewir, die weit hinten im Norden ein niedriger, in der dunstigen Luft kaum sichtbarer Kamm begrenzt. Doch der Pflanzenwuchs wird bald geringer, und nach noch einem Gürtel Steppengras sind wir draußen auf der Salzwüste, die so weiß ist wie der weißeste Schnee und gegen deren Grund die Kamele scharf und grell abstechen (Abb. 193–195). Wir befinden uns in 925 Meter Höhe.

193. Rast in der Kewir. (S. 119.)

194. Scharf und grell heben sich die Kamele vom Grund ab. (S. 119.)

195. In der schneeweißen Salzwüste. (S. 119.)

Nachdem der Wüstengürtel aufgehört hat, steigen wir langsam zwischen niedrigen, zerrissenen, kleinen Bergen aufwärts, und nach gut dreistündigem Marsch wird mir mitgeteilt, daß sich das »Sengab« des Abendlagers nicht weit hinter dem kleinen Kegel befinde, in dessen Richtung wir gezogen sind.

Es wird dämmerig, und noch immer geht es in östlicher Richtung weiter. Es wird dunkel, und meine Leute machen keine Miene anzuhalten. Hassan, der Jäger, und Hussein Ali Bek eilen beide dem Zuge voraus; sie beabsichtigen wohl, das ersehnte Wasser zu suchen. Den Übergang zwischen ebenem Lehmboden und Flugsand in Dünen merkte man nur an dem Gange und den leisen Schritten der Kamele, und man hörte die Saxaule an den Lasten kratzen. Im übrigen konnte man in dem undurchdringlichen Dunkel nicht die Hand vor den Augen sehen; der Bad-i-Chorassan, der heute wehte, hatte Massen dichter Wolken mitgeführt. Nach 13stündigem, angestrengtem Marsch lagerten wir um 7 Uhr endlich neben zwei Saxaulen, aber ohne Wasser, denn die uns vorausgeeilten Kundschafter hatten beim Suchen kein Glück gehabt. Die Gegend des Lagers Nr. 47 hieß Dagemaschi und liegt 975 Meter hoch. Das Abendessen machte einen provisorischen Eindruck, und im Lager wurde es früher als gewöhnlich still.

Als ich am Morgen im Lichte der aufgehenden Sonne aus meinem Zelte trat, war ich überrascht über die Landschaft, in der wir abends im Stockfinstern gelandet waren. Man findet sich darin nicht zurecht und wundert sich beinahe darüber, daß man hat hierherkommen können, denn man erblickt sich inmitten eines Labyrinths niedriger Dünenkämme. Das Naibendgebirge zeigt sich prächtiger als bisher, und vor diesem meinem Ziele erhebt sich ein kleinerer Bergstock namens Tschekab.

Die merkwürdigste Entdeckung an diesem Orte machte eines der Kamele, das über eine Düne spaziert kam und, als man es besah, eine nasse Nase hatte. Durch Verfolgung seiner Spur fanden wir einen Tümpel, der nur ein paar Minuten weiter südostwärts lag, aber so groß war, daß die ganze Bevölkerung Persiens sich an seinem Wasser hätte satt trinken können. Er war 200 Meter lang, 20 Meter breit und sah aus, als könne er wohl eine Durchschnittstiefe von etwa einem Meter haben. Sein trübgraues Wasser war ganz süß; es war durch ein trocknes Bett von Westen her nach dieser kleinen Depression hingeströmt, die Dünensand und Saxaule auf allen Seiten umgeben; sie spiegeln sich sehr hübsch in der ruhigen Wasserfläche, an deren Ufer eine mit Saxaulzweigen überdachte Schafhürde erbaut war. Während die Kamele in langen, schlürfenden Zügen tranken, wurden alle unsere Mäschk und Schaflederschläuche gefüllt (Abb. 197), bis sie so glänzend und aufgeblasen dalagen wie die Leiber frischgeschlachteter Schweine. Fliegen, Spinnen, Nachtschmetterlinge, Ameisen, Käfer und Skorpione haben schon begonnen, sich zu tummeln; von den letztern sieht man im Sande Spuren, die den feinsten Spitzen gleichen. Es war recht betrübend, diesen angenehmen Ort und diesen kleinen Süßwassersee verlassen zu müssen, an den uns das Glück geführt hatte, ohne daß wir eine Ahnung von seinem Dasein gehabt, und in dessen unmittelbarer Nähe wir mit dem mitgebrachten Salzwasser hatten vorliebnehmen müssen.

197. Wir füllen unsere Wasserschläuche. (S. 121.)

Müde vom gestrigen langen Marsch, ritt ich den ganzen Weg, als wir am 16. März nach Ostnordosten weiterzogen, um noch einen Tag hindurch dem Klange der Glocken auf dem unendlichen Wüstenwege durch Ostpersien zu lauschen. Ein wenig weiter abwärts passieren wir noch einen Tümpel, der bedeutend größer, dafür aber seichter ist, denn aus seinem Spiegel erheben sich hier und dort festwurzelnde Pflanzen. Hier beginnt auch eine mit unserm Wege parallellaufende Dünenreihe, die nach Südsüdosten hin steil abfällt, 20–25 Meter hoch und völlig steril ist.

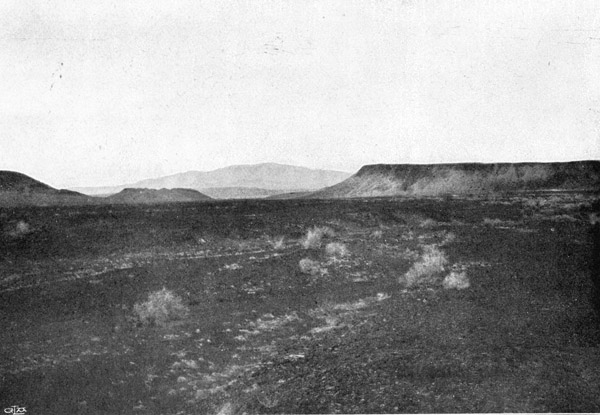

So bleibt das Terrain eine Strecke weit, bis sich das Längental erweitert und sich im Osten und Südosten ein Sandfeld ausdehnt, das Rig-i-Iskenderi, »Alexanders Sandwüste«, heißt und dessen Dünen so hoch sein sollen, daß man sie möglichst umgehen muß. Die Höhe betrug hier nur 886 Meter. Ein zweiter solcher Gürtel im Nordosten trägt den Namen Do-rah-seh-rig, »die drei Sandfelder der zwei Wege«. Wir haben also auf allen Seiten Sand, und vor uns im Osten erhebt sich eine isolierte Gebirgspartie namens Tacht-i-Nadiri, Nadirs Thron (Abb. 196). Die Namen Alexanders des Großen und Nadir Schahs sind hier also in brüderlicher Eintracht verbunden, obwohl zwischen beiden Welteroberern 2000 Jahre liegen.

196. Nadirs Thron. (S. 121.)

Wir folgen einer pfadlosen Straße; keine Fußspuren von Menschen, keine Anzeichen eines Weges sind in diesen wüsten Tonboden eingedrückt. Hassan geht auf gut Glück voraus, und es hat den Anschein, als werde er uns irgendwie zum Ziele bringen. Die Luft ist klar, alle Farben und Umrisse sind scharf, und sowohl der Kuh-i-schuturi wie der Kuh-i-dschemal sind schwach, aber deutlich erkennbar; ich sehne mich danach, sie unter dem Horizont verschwinden zu sehen.

Wir forcieren einen schmalen Gürtel beschwerlich zu übersteigender Dünen, die alle nach Südsüdosten steil sind; wir ziehen im Zickzack zwischen ihnen hindurch und schneiden ihre Zipfel und Flügel ab. Die Kamele arbeiten sich an den heimtückischen Abhängen hinauf und lassen sich auf der andern Seite auf den Fesseln hinab gleiten. Doch bald schreitet der Zug wieder auf festem Boden weiter, auf dem es sich jedoch ebenfalls mühsam marschiert, weil sich hier vom Kuh-i-tschekab her zahllose Rinnen sammeln und nordwärts gehen. Ein solches fächerförmiges Bündel kleinerer Rinnen und Bachfurchen vereinigt sich zu einem mächtigen Bette, das den Tacht-i-Nadiri mitten durchschneidet.

In einer der nächsten Rinnen ließen wir uns im Lager Nr. 48 für die Nacht häuslich nieder. Die Seehöhe betrug 907 Meter. Durch die Lücken des Nadirgebirges sieht man die Kewir, die das Ziel aller Abflußrinnen der Gegend ist, und in der Ferne ahnt man den Kuh-i-margho, der gleich dem Kuh-i-schuturi und Kuh-i-dschemal eigentlich nur ein höherer Teil einer und derselben Bergkette ist. Im Südwesten steht der niedrige Kamm der Tschekabkette schwarz unter der Sonne. Im Nordosten erhebt sich ein Berg, der Kuh-i-serd, der »kalte Berg«.

Die nächste Tagereise führt uns am Fuße des Tschekabgebirges und an seinem durch unzählige Rinnen unterbrochenen Schuttkegel entlang, ein äußerst ermüdendes, anstrengendes Gelände. Diese Rinnen, die wir hinab- und wieder hinaufklettern müssen, sind bald 10 Meter tief und 100 Meter breit, bald klein und unbedeutend. Sie vereinigen sich zu einem Bündel und gleichen auf der Karte den Zweigen eines Baumes.

Endlich stoßen wir auf ein Steinmal, das Menschenhand errichtet hat, und von nun an folgt eine Reihe solcher Steinpyramiden. Sie bezeichnen jedoch keine Straße; sie sind augenscheinlich von Kamelhirten zusammengetragen worden, die bei ungünstigem Wetter und trüber Luft sich sonst nicht nach ihren Weideplätzen hinfinden. Die Luft ist schwer und drückend, und wenn man zu Fuße geht, ist es sehr heiß. Die Hunde eilen hastig von dem einen bißchen Schatten zum andern und kratzen unter schroffen Erosionswänden den nachtkalten Sand auf.

Um mein Reitkamel zu schonen, gehe ich zu Fuß. Als ich endlich von diesem Vergnügen genug habe, bleibe ich in einer Rinne und erwarte dort die anderen, vor denen ich eine gute halbe Stunde Vorsprung habe. Die Karawane muß die tiefen Rinnen vorsichtig überschreiten, und das ist zeitraubend. Mirza machte über die lange Promenade ein verdrießliches Gesicht, und die andern neckten ihn damit; aber wenn ich zu Fuß gehe, darf kein anderer reiten. Es ist herrlich, nachher wieder auf dem Kamelrücken zu sitzen, um so herrlicher, als es aus Südosten zu wehen anfing. Nach einer Weile schwoll der Wind zu einem halben Sturme an. Mäntel und andere leichte Sachen, die lose auf den Lasten lagen, wurden heruntergeweht und mußten festgebunden werden. Dank dem heftigen Winde spürte man die Wärme nicht, obwohl sie 23,6 Grad betrug, die höchste Temperatur, die wir bisher gehabt hatten.

»Nadirs Thron«, den wir hinter uns zurückgelassen haben, tritt wieder in Verkürzung hervor und sieht wie ein kleiner, verschwimmender Berg aus. Vor uns zieht sich eine Hügelreihe hin, in der wir endlich die große Straße nach Naibend finden, die durch Steinmale bezeichnet ist und frische Fußspuren von Reisenden aufweist. Vom Scheitel des Kuh-i-Naibend hängen lange Schneestreifen herab, aber in der unklaren Luft tritt alles nur gedämpft und schwach hervor.

Der Lagerplatz Nr. 49 dieses Tages (1167 Meter) wurde in öder Gegend ausgewählt, wo die Kamele frei zwischen den spärlichen Steppengrasbüscheln umhergehen konnten. Der Sturm übte auf die Zelte einen schweren Druck aus und wehte große Staub- und Sandmassen gegen die luftigen Behausungen. Zwei Wanderer aus Arababad gingen bei uns am Abend vorbei; sie waren die ersten Reisenden, die wir seit Fahanuntsch gesehen hatten. In einer so öden Gegend wie die Baabadwüste waren wir bisher noch nicht gewesen. Sogar am Rande der Salzwüste hatte man stets Hirten getroffen, und mitten durch die große Kewir führt die Karawanenstraße; doch hier in der Baabadwüste sieht man nichts Lebendes.

Recht müde und schläfrig ging ich früh zu Bett, lag aber noch lange wach und lauschte dem Regen, der gleich nach 9 Uhr begann und in dichten Schauern auf mein Zelt prasselte. Die willkommene Dusche, die die ganze Nacht anhielt und wohl der Nähe des hohen Kuh-i-Naibend zu verdanken war, überflutete das dürre Erdreich, schenkte der spärlichen, verkümmernden Vegetation neue Lebenskraft, füllte die Zisternen, die für den ungestörten Gang des Karawanenlebens so wichtig sind, und kühlte und reinigte auch die Luft für den nächsten Tag. Newenk lag draußen; doch als ihm das Wetter zu naß wurde, schlich er sich, demütig und betrübt jaulend, in mein Zelt, dessen Betreten ihm sonst verboten war. Noch gegen 7 Uhr prasselte ein Schauer auf das klatschnasse Zelttuch, und der Donner krachte betäubend im Kuh-i-Naibend. Ein Stückchen Regenbogen stand grellbunt unter blauvioletten Wolken an der Westseite des Gebirges, und nach dem schwülen Abend war die Morgenluft mit ihren 13,2 Grad wunderbar erfrischend.

Wir ziehen zwischen zerklüfteten Bergen und über Furchen, deren Boden mit Schutt bedeckt ist, nach Süden; am Becken der Tscheschme-gesus dürfen die Kamele frisches Wasser trinken, das auch auf dem ganzen Wege nicht knapp ist, da überall kleine Lachen stehen. Glücklicherweise stießen wir auf einen Jäger, der in der Gegend gut Bescheid wußte und mir ordentliche Antworten auf alle meine Fragen geben konnte. Die Straße führt über den Schuttkegel, kleine Ausläufer und einige Abzweigungen des Naibendmassivs. Bei jeder neuen Schwelle oder Wegbiegung wird unsere Neugierde größer, wie dieses Naibend wohl sein wird, von dessen malerischer Schönheit sogar die Perser so viel zu erzählen wissen. Einstweilen umgeben uns noch lauter kahle Berge. Der Landrücken, den wir zur Linken haben, ist jedoch so niedrig, daß der Blick ungehindert über seinen Kamm hinweg in die unendliche, mit einem Dunstschleier verhüllte Ferne schweifen kann, wo Farbentöne und Konturen uns Gebirge und Landrücken, die zum Gebiete der Lutwüste gehören, ahnen lassen. Wir steigen außerordentlich langsam über ein Gewirr scharfer Abstürze, über tief in den Boden eingeschnittene Rinnen und seichte Schwemmbetten, die alle in östlicher Richtung verlaufen. Die Berge auf unserer linken Seite nehmen an Höhe ab, und die Aussicht über die große, einsame Einöde wird immer weiter. Rechts erhebt sich, frei und stattlich, das Naibendgebirge. Auf dieser Seite sollen mehrere kleine, einsame Dörfer in den Tälern versteckt liegen. Wir ziehen auch an zwei kleinen Palmenhainen vorbei, die sich dicht am Wege erheben und in dieser gelben, roten und schwarzen Wüstenei außerordentlich wohltuend wirken.

Panorama V

1. Aussicht auf den Kuh-i-schuturi von einem Palmengarten in Tebbes.

2. Kuh-i-schuturi und Kuh-i-dschemal von Perwadeh aus.

3. Aussicht vom Haus-i-hatam nach Südosten (Kuh-i-deh-no) und Süden (Schah-kuh).

4. Aussicht von Mal nach Norden.

Zeichnungen des Verfassers

In den Bergen zur Linken gibt es keine Dörfer. Es sind Lutberge, sagte der Jäger, womit er meinte, daß sie ebenso vertrocknet und unfruchtbar seien wie die Wüste. Er teilte uns auch mit, daß es in der Lut keine Wildesel gebe, daß diese aber drei Tagereisen weit nach der Baabadwüste hin einen ihrer Sammelplätze hätten. Vergeblich setzte ich auch jetzt einen Preis von 10 Toman für eines dieser geheimnisvollen Tiere aus, die wie Gespenster über den Boden der Einöden hineilen.

Endlich treten wir aus dem ärgsten Gewirre heraus und ziehen durch eine mächtige Rinne in südöstlicher Richtung abwärts. Die unendlich große Lutwüste liegt in ihrer ganzen erhabenen Einförmigkeit vor meinen Augen da, und etwa 15 Farsach entfernt erhebt sich im Süden ein kaum sichtbares Gebirge, der Kuh-i-murgab, wohin alle jetzt ausgetrockneten Wasserläufe der Gegend gehen. Wir folgen unserem Haupttale lange abwärts und schwenken dann rechts ab. Die Gesteine, von denen ich Proben mitnahm, waren grauer quarzitischer Sandstein, dunkelgrauer Schiefer und grauweiße Kalksteinbreccie. Der höchste Punkt des heutigen Marsches lag in 1189 Meter Höhe; der niederste unterhalb der Talmündung von Naibend 1014 Meter.

Die Richtung wird westlich und ist durch ein schmales Tal vorgeschrieben. Auch hier ist alles kahl und wüst. Wird dieses Labyrinth zerrissener Berge denn nie ein Ende nehmen? Doch halt, dort schimmert es grün in dem ewigen Rotgelb, dort schwanken Palmen in Hainen und Gruppen, dort dehnen sich zu ihren Füßen saftige, frische Gerstenfelder aus! Wir nähern uns; das Bild wird klarer, und dennoch wirkt es fast wie eine Luftspiegelung, ein Traumgesicht in der Wüste. Die Erinnerung an die Oase Tebbes verbleicht vor Naibend, wo Menschenhände im Verein mit der Natur mitten in diesem heillos verdorrten, von Gott vergessenen Lande ein Paradies hervorgerufen haben (Abb. 198). Noch haben wir einige kleine Abzweigungen und Talgänge hinter uns zurückzulassen, ehe wir in einem größeren Tale landen, wo wir auf dem Hofe eines Karawanserais unsere Zelte im Lager Nr. 50 aufschlagen. Wir befinden uns in 1075 Meter Höhe.

198. Die Oase Naibend. (S. 126.)

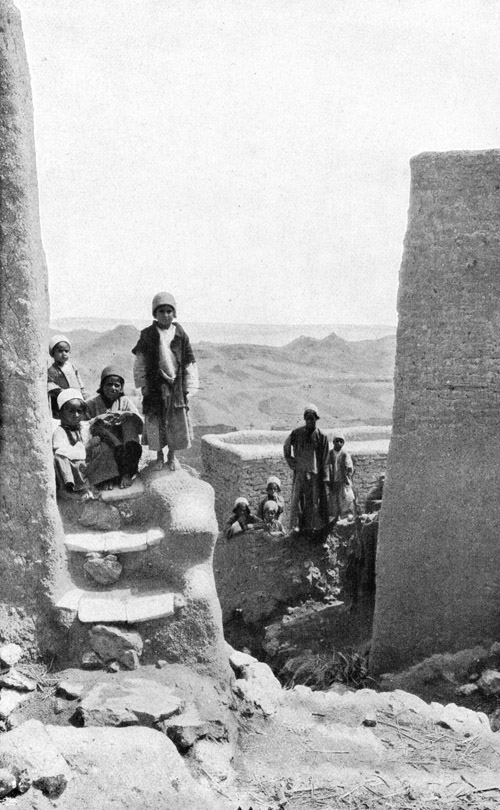

Dieses seltsame Gemisch grüner Palmen, terrassierter Ackerfelder und Schwalbennestern ähnlicher Häuser auf der Höhe kleiner Hügel und Landrücken und diese Mündungen von Tälern und Schluchten, die sich durch den ganzen Knäuel schlängeln, lassen sich schwer beschreiben. Sobald wir das Lager aufgeschlagen haben, mache ich einen Ausflug bergauf durch ein gewundenes Tal zwischen Kiesrücken, in deren Seitenwänden natürliche Grotten als Viehställe dienen. Bald befinde ich mich am Fuße eines steilen Höhenrückens, auf dessen Gipfel sich die Festung von Naibend zwischen Häusern und Mauern erhebt, die wie Vogelnester an den schroffen Abhängen kleben (Abb. 199), gleichsam mit dem Felsen verbunden sind. Die ganze Anordnung erinnert an Tibet und Ladak, wo Klöster und Festungen gewöhnlich auf dominierenden Punkten und kleinen Bergspitzen angelegt werden. Noch vor 30 Jahren pflegten Belutschiräuber dem Dorf von Zeit zu Zeit einen Besuch zu machen. Sie kamen in 200 Mann starken Banden auf schnellfüßigen Dschambas. Sie jagten auf ungebahnten Wegen wie der Wind über die Lut hin und brausten wie der Sturm in das nichts Böses ahnende Dorf hinein. Winter und Nacht waren Hauptbedingungen, wenn ein solcher Raid, ein solcher Überfall, gelingen sollte.

199. Die Häuser kleben wie Vogelnester an den Hängen. (S. 126.)

Ein gewundener Fußpfad führt an den Abhängen hinauf; da und dort liegen an ihm offene Eselställe, nur notdürftig mit trocknen Palmenblättern überdacht, oder auch kleine, ebene Flächen, die den darunterliegenden Häusern als Dächer dienen und auf denen das Fehlen jeglichen Geländers alle nächtlichen Spaziergänge für Arme und Beine gefährlich macht. Nach allen Richtungen rollten sich die malerischsten Motive auf. Auf der einen Seite hat man zum Beispiel die senkrechten Mauern zweier Häuser, auf der andern den Abgrund mit den Palmen in der Tiefe und fern im Südosten die endlose Lutwüste. Im Westen erhebt sich der großartige Kuh-i-Naibend, den wir schon so lange von allen unsern Lagern aus gesehen haben. Nach Süden hin ist sein Kamm schneefrei, nur auf den schattigen Hängen können die Schneefelder der steigenden Wärme noch Trotz bieten. Im Norden der Richtung, aus der wir gekommen sind, haben wir ein Gewirr kleiner, greulicher Berge und Landrücken.

Der Fels ist auf allen Seiten gleich steil. Auch von Osten, wo ein langes, graues Tal aus dem Gebirge heraustritt, kann man nach dem Dorfe hinaufklettern, das ein Gewirr gewundener, enger Gassen und steiniger Fußpfade zwischen würfelförmigen Häusern und durch Mauern abgeschlossenen Gehöften ist. Nur Eselgeschrei ertönt hier, da Kamele und Pferde in Naibend fehlen. Der Boden ist stark kupiert, aber mitten im Dorfe ist ein relativ ebener Platz mit einem kleinen Brunnen, und ein zweiter liegt auf der Nordseite am Fuße des Felsens, von anmutigen Palmen umgeben. Im Dorfe selbst sucht das Auge vergeblich auch nur nach einem grünen Grashalm; alles Grün konzentriert sich drunten in der Tiefe, um den Felsen herum, wo kleine Berieselungskanäle Palmen (Abb. 200) und Felder bewässern.

200. Im Schatten der Palmen von Naibend. (S. 127.)

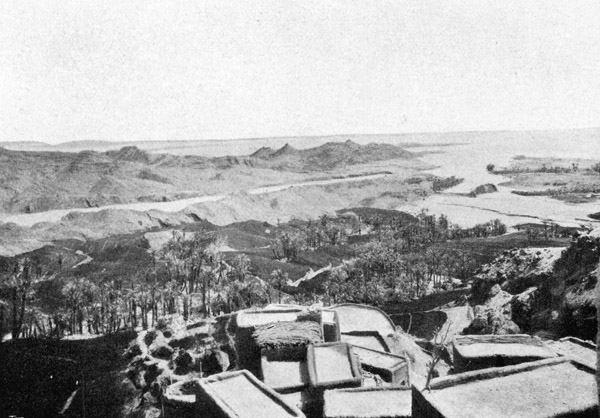

Von der Burg, einem kleinen Turme auf der äußersten Spitze des Felsens im Osten, hat man eine großartige Aussicht (Abb. 201). Man glaubt auf einem Leuchtturm mitten im Meere zu stehen. Auf beiden Seiten ziehen die tiefen Täler sich zwischen rauhen, dunklen und bizarren Bergrücken hin, deren äußerste Ausläufer nach dem Flachlande in der stauberfüllten Luft verschwimmen, und aus dem Wüstendunst schimmern in der Ferne kleine, dunkle Streifen hervor, Inseln in diesem Meere.

201. Aussicht von der Burg. (S. 127.)

Das Dorf besteht aus 250–300 Häusern, in denen je 4–5 Einwohner leben; die Zahl der Palmen soll sich auf ungefähr 5000 belaufen. Man baut auch Weizen und Gerste und zieht Melonen. Wie Tebbes liegt auch Naibend isoliert und kommt mit der Außenwelt nur durch nicht sehr bedeutende Karawanenwege in Berührung. Die Dörfler haben weite Wege zurückzulegen, wenn sie ihre nächsten Nachbardörfer besuchen wollen.

Selbst ein flüchtiger Besuch in Naibend wiegt dem Fremden die Reise durch ganz Persien auf. Es übertrifft die Oase Tebbes, der das Relief fehlt, und wenn auch die Palmen von Tebbes viel zahlreicher sind, so erscheinen die von Naibend doch viel schöner, weil sie sich vor einem von kahlen, rauhen Felswänden gebildeten Hintergrund erheben, und beinahe überall sieht man zwischen den schwankenden Palmen hindurch die Häuser droben auf der Höhe des felsigen Felsrückens (Abb. 202 und bunte Tafel).

202. Blick auf Naibend. (S. 128.)

Hier könnte ein Maler jahrelang weilen und dennoch täglich neue Motive für seinen Pinsel finden, und er würde seine Mappen voll der wunderbarsten Bilder mit nach Hause bringen. Jetzt sehen wir Naibend in seiner Frühlingsstimmung; bald kommt der glühend heiße Sommer mit seinen warmen, schwülen Farben, seiner Luft, die gleich Dampf über einem überhitzten Kessel zittert, und seinem langsamen, schlaffen Leben, bei dem man den ganzen Tag nicht aus der Tür geht, wenn man nicht muß. Und dann folgt der Winter, bald durch regenschwere Wolken verdüstert, bald klar und rein. Dann kommt es vor, daß der Kuh-i-Naibend, der von hier einem Kegel gleicht, sich in einer einzigen Nacht in ein blendend weißes Schneegewand kleidet. Wenn die Luft klar geworden ist, sieht man das rotgelbe Dorf und die immergrünen Palmen sich scharf und grell gegen glänzende Felder frischgefallenen Schnees abzeichnen: tropische Palmen auf dem Hintergrunde arktischen Schnees, es kann nichts Entzückenderes geben als einen solchen Kontrast!

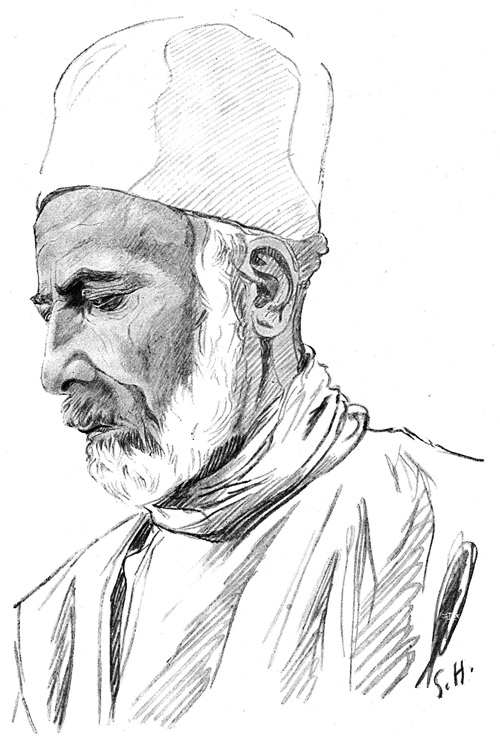

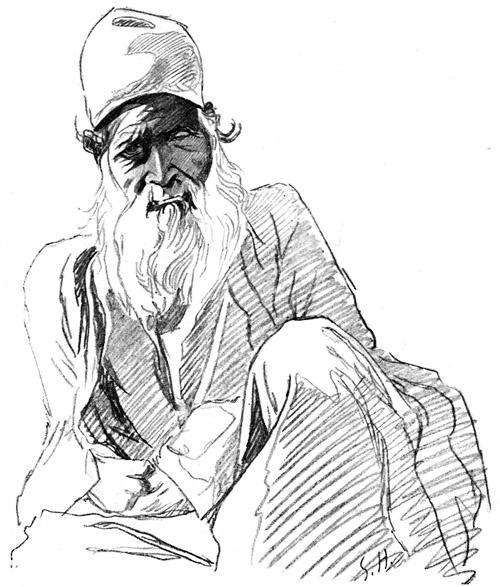

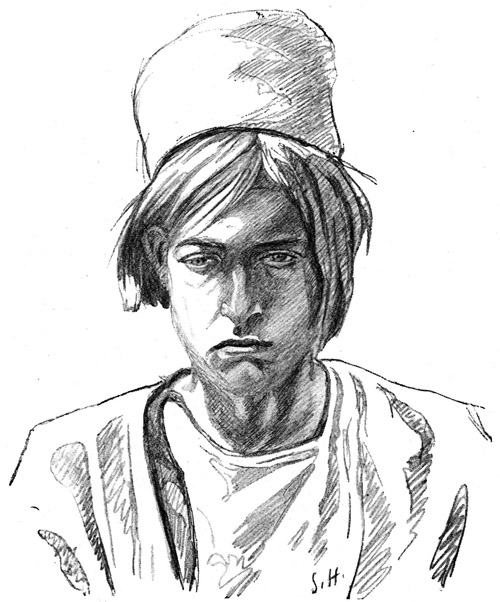

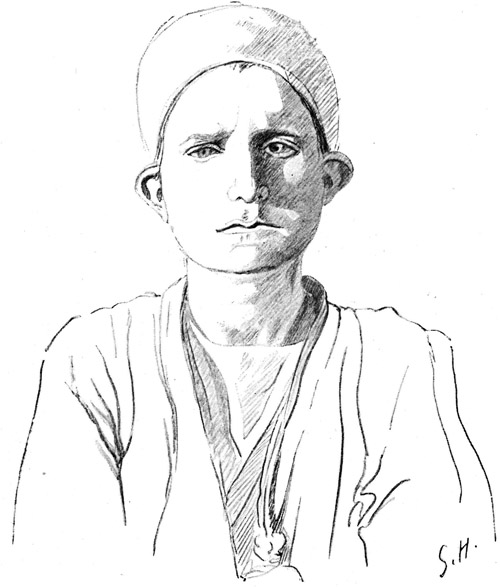

In Naibend sind auch die Menschen schön, friedfertig und heiter (Abb. 203, 204). Im großen und ganzen sehen sie aus wie die meisten Perser; vielleicht liegt es an ihren gesunden, rein arischen, vornehm geschnittenen Gesichtszügen, daß man sie gern leiden mag. Männer und

203. Neugierige auf der Mauer über meinem Lager. (S. 128.)

204. Junge Tagediebe. (S. 128.)

Jünglinge haben in der Mitte der Stirn und oben auf dem Kopfe einen Scheitel, und das schwarze Haar hängt ihnen nach beiden Seiten hin glatt und dicht über die Ohren, oft bis auf die Schultern hinab. Die Iris ihrer Augen ist dunkel, fast schwarz, die Brauen sind harmonisch, aber nicht zu dicht; die Nase hat einen scharfen, energischen Schnitt, der Mund ist edel und anmutig gezeichnet, das Kinn kräftig, das ganze Gesicht oval und regelmäßig. Man sieht oft Männer mit guter Körperhaltung, die ihren Kopf hoch erhoben tragen und mit schnellen, elastischen Schritten einhergehen, als ob sie den Boden leicht wie Gazellen berührten. Ich hatte einen unerschöpflichen Vorrat an Modellen und mußte zu meinem Bedauern auf viele prächtige Köpfe verzichten. Stundenlang saß ich bei der Arbeit und zeichnete, so viele ich nur bewältigen konnte (Abb. 205–212). Die andern standen um mich herum und guckten mir zu, aber ohne Lärm und Geschrei wie meistens an andern Orten, sondern schweigend und voller Interesse. Ich selbst war ja nur ein Zugvogel, der in dieser Perle unter den Oasen am Rande der großen Wüste einen Tag zu Gaste war. Ich möchte nach langen Jahren noch einmal nach Naibend; aber mein Schicksal wird mich wohl nie wieder zu seinen grünen Palmen führen.

Die Oase Naibend.

205. Alter Mann.

(S. 129.) Zeichnung des Verfassers.

206. Der junge Hussein Ali.

(S. 129.) Zeichnung des Verfassers.

207. 208. Männer aus Naibend.

(S. 129.) Zeichnungen des Verfassers.

209. 210. Knaben aus Naibend.

(S. 129.) Zeichnungen des Verfassers.

211. 212. Junge Modelle. (S. 129.)

Zeichnungen des Verfassers.

Nur ein paar Naibendern erschien das Abkonterfeien verdächtig. Auf dem Futterale meines großen photographischen Apparats sitzend, vom Festungsturm beschattet und mit der erhabenen Aussicht über die Wüste um mich herum, war ich gerade dabei, einen Knaben zu zeichnen, als sein Vater sich mit den Ellenbogen einen Weg durch die Zuschauergruppe bahnte und jedem, der zuhören wollte, eine lange Moralpredigt hielt. Er fand es außerordentlich Bedenken erregend, daß ein Heide rechtgläubige Schiiten abzeichne, und prophezeite, daß jeder der in meinem Skizzenbuch Verewigten früher oder später erblinden werde. Die Sache, meinte er, werde dadurch noch schlimmer, daß ich die Leute nach ihrem Alter und ihrem Namen frage. Der Knabe sprang auf und versteckte sich, während ich den Vater dadurch zu beruhigen suchte, daß ich ihm sagte, das Porträt werde in meinem Besitz bleiben und den Namen könne ich sehr gut entbehren. Der Wortwechsel endete in Frieden und Freundschaft; der Knabe kam wieder, und schließlich ließ sich sogar der besorgte Vater selber abzeichnen. Ein zweiter Unglücksprophet hatte sich in den Kopf gesetzt, daß ich eine Art heimlicher Agent im Dienste des Schahs sei und alle Porträtierten gezwungen würden, ins Heer einzutreten.

Wie überall erkundigte ich mich auch hier nach allen Dörfern, Quellen, Brunnen und Bergen, und wie in Tebbes schwebte ich in einiger Ungewißheit über den Weg, den ich am besten wählen könnte. Ich hatte mich für die gewöhnliche Straße nach Neh zu entscheiden, die sich am Nordrande der Lut hinzieht, oder aber für einen wenig bekannten und jetzt selten benutzten Weg quer durch die Wüste. Meine Wahl fiel auf den ersteren.

Der Gedanke, eine Exkursion in die Lut hinein zu machen, hatte für mich etwas sehr Verführerisches, aber die Jahreszeit war schon zu weit vorgeschritten, die Kamele konnten in der nun einsetzenden Wärme nicht länger als zwei Tage ohne Wasser bleiben, und es wäre daher barbarisch gewesen, sie in die Wüste hinauszutreiben. In Naibend rechnet man auf den Winter nur drei Monate, Dezember, Januar und Februar; allein in der großen Lut ist auch der Winter mild, und jetzt näherten wir uns schon dem Ende des März. Es ist ein melancholisches Gefühl, durch unüberwindliche Hindernisse gehemmt zu sein; ein solches Hindernis sind die Sommerhitze in der Lut und ihr vollständiger Wassermangel.

Als ich am Abend im Bette lag, dachte ich mir neue Reisepläne in dem alten Iran aus. Ich wollte die Baabadwüste und das Land der Wildesel besuchen, ich wollte die Descht-i-lut durchqueren und das Gebiet um den Nirissee durchziehen und viele andere weniger bekannte Gegenden erforschen. Und ich dachte an die langen Jahre, die hierzu erforderlich sein würden, und dachte daran, daß man älter wird und auf einmal alt ist. Das Leben ist so kurz und die Erde so unendlich groß.

Am Abend stimmten die Schakale ihre Hohngelächterserenade an; aber die Hunde, die diese Kinder der Einöde so lange nicht mehr gehört hatten, wurden zornig und jagten sie in die Flucht.