|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein wenig oberhalb des Punktes, an dem wir das Hilmendufer in 518 Meter Höhe verlassen, tritt die feste Lehm- und Geröllterrasse bis an den Fluß heran und erhebt sich dort etwa 5 Meter hoch; weiter landeinwärts wird sie noch höher. Hier steht die erste Grenzsäule oder vielmehr die letzte, denn sie sind von Süden nach Norden numeriert. Ich hatte Hauptmann Macpherson versprochen, ihm einen schriftlichen Bericht über die Grenzsäulen zu erstatten, die seit ihrer Errichtung durch die Kommission nicht mehr inspiziert worden waren. Wir ritten daher von einer Säule zur andern nach Süden und hatten Afghanistan zur Linken und Persien zur Rechten.

Im allgemeinen sieht man von einer Säule aus ihre beiden nächsten Nachbarn. Sie sind auf kleinen Hügeln errichtet, zwischen denen gewöhnlich Rinnen oder Talmulden liegen. Manchmal ist die Oberfläche des Plateaus ganz eben, manchmal verliert man sich in ein Labyrinth von Lehmhügeln, Kegeln und Rinnen. Wir hatten neun Säulen passiert, ehe wir das Lager Nr. 69 in einem Tale aufschlugen, wo die schwarzen Zelte von Belutschinomaden standen, deren Schafe auf einer geschützten kleinen Wiese (in 525 Meter Höhe) grasten. Hier konnte man sogar Milch erhalten, und Wasser hatten wir in vier Schläuchen aus dem Hilmend mitgenommen. Dank dem Winde war es schön; man wurde nicht im geringsten durch Insekten belästigt.

20. April. Nachts 8,6 Grad. Der oft beinahe unsichtbare Pfad führt uns bergauf und bergab weiter, über Hügel und durch Schluchten, wo gelegentlich spärliche Vegetation eine Freistatt findet. Dann und wann kreuzen wir Wege; die letzten, die wir gestern gesehen haben, sollen alle nach Kala-i-no, der »neuen Festung«, führen; der erste, den wir heute kreuzen, geht nach Deke-dela, einem Dorfe am Hilmend, wo es auch einen »Bender«, einen Hafen, mit Booten gibt. Meine Eskorte, lauter schwarzbärtige Belutschi, ist sehr diensteifrig und aufmerksam und teilt mir ungebeten mit, was sie über die Wege des Landes weiß. Um die Grenzsäule, die die Nummer 40 trägt, zieht einer von ihnen mit dem Ladestock einen Kreis. Auf meine Frage, weshalb er dies tue, antwortet er, daß zwei unserer Leute in einem der letzten Dörfer zurückgeblieben seien, um Weizenmehl zu kaufen, und daß der Kreis an der Erde ihnen den Weg angebe, den wir eingeschlagen hätten, da unsere Richtung stets von dem Vorhandensein trinkbaren Wassers auf dem Wege abhänge.

Diese Belutschi sehen in ihrer luftigen, kleidsamen Nationaltracht hübsch und malerisch aus; sie tragen leichtes Unterzeug, weite Beinkleider, die oft so weit aufgekrempt sind, daß man die nackten Beine sieht, keine Strümpfe, einen weißen Rock mit weiten Ärmeln, eine bauschige Leibbinde und auf dem Kopfe ein Käppchen, um welches der weiße Turban gewunden ist. Sie sind also ganz in Weiß gekleidet. Jetzt, da es merkwürdigerweise eher kalt als warm ist, tragen sie auch, wenn sie zu Fuß gehen, große weiße Filzmäntel. Ihr Gewehr führen sie an einem Riemen über der Schulter mit sich, und sie bewegen sich stets weich, leicht und graziös.

Eine endlose Reihe Schluchten in den Terrassen des Plateaus. Die einzige »Abwechslung«, die sich hier bietet, sind die Grenzsäulen! Es sind ungefähr 3 Meter hohe, abgestumpfte Pyramiden aus Ziegelsteinen und weiß abgeputzt (Abb. 251). Der Kalkverputz ist aber bei den meisten schon abgefallen und umgibt ihren Fuß wie ein weißer Ring. Sitzt er noch fest, so sieht man die Säule schon aus weiter Ferne, sonst verschlingt sie die graue Farbe des Geländes. Die Säulen waren übrigens alle in gutem Stand.

251. Grenzpyramide zwischen Persien und Afghanistan. (S. 333.)

Bei den Säulen Nr. 35 und 34 passieren wir den Rud-i-kadin, ein altes Hilmendbett, dessen rechte Terrasse hoch und mächtig, dessen linke aber nur unbedeutend ist. Zwischen Nr. 33 und 32 biegen wir in rechtem Winkel vom Rah-i-mil, dem Wege der Steinmale, ab und ziehen eine sonderbar gewundene, schmale und phantastische Schlucht im Lehmboden hinunter, deren Seiten runde Kuppen, Kegel und Pyramiden bilden, wirklichen Häusern, Türmen und Mauern vergleichbar, zwischen denen von den Seiten her noch schmalere Seitenschluchten einmünden, alles trocken und steril. Zwischen dieser Welt von Domen, Kuppen und Klötzen erheben sich oft einige, die höher sind als die andern und sie um 15–20 Meter überragen, ganz wie in der Lopwüste. Manchmal glaubt man, durch eines jener charakteristischen persischen Dörfer zu ziehen, die nur aus Lehmkuppeln und Mauern bestehen; aber hier fehlen die Palmen und die schreienden Kinder. Man findet bald, daß diese Lehmhügel Reihen bilden, die sich von N 25° W nach S 25° O ziehen; sie sind also durch die Winderosion entstanden. Der Wind, der hier aus Nordnordosten weht, gräbt den Boden aus, dessen festere Teile zwischen den Rinnen stehenbleiben (Abb. 252, 253). Da wir südwestwärts ziehen, müssen wir sie alle überschreiten; doch geht dies hier viel leichter als in der Lopwüste, denn hier haben die Hügelreihen oft Lücken. Ferner gewahrt man in Durchschnitten, daß der Lehm horizontal gelagert ist (Abb. 254); wir haben es hier also mit Resten von Ablagerungen des Hamun zu tun. Oft ist die Schichtung maskiert, und die Lehmklötze sind durch Regen umgestaltet und von den kleinen Furchen und Rinnen des Regenwassers senkrecht geriefelt; auf dem Grunde der Täler ist der Boden oft eben und hart wie Asphalt, denn hier hat das Regenwasser den heruntergespülten Schlamm abgesetzt. Es ist ein greuliches Gelände, ein buntes Durcheinander von Irrgängen, und man begreift nicht, wie der Führer sich hier zurechtfinden kann; er wird wohl alte, ihm bekannte Wegzeichen haben.

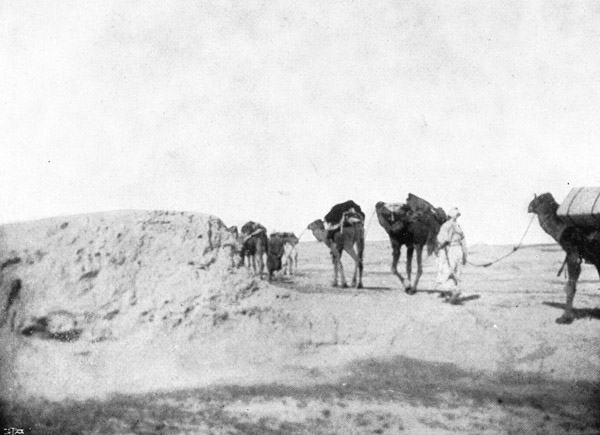

252. Zwischen Lehmrücken. (S.334.)

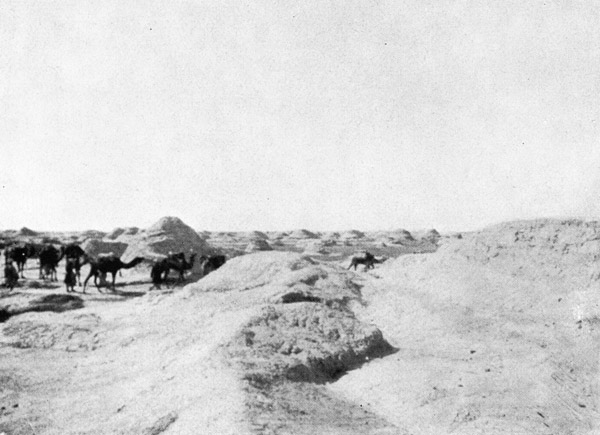

253. Windfurchen in der Lehmwüste. (S. 334.)

254. Horizontal gelagerter Lehm. (S. 334.)

Auf dem größten Lehmklumpen, der gut 20 Meter hoch ist, stand die Säule Nr. 27. Als wir bald darauf aus dem ärgsten Gewirr heraus auf eine kleine, ebene Fläche kamen, die ein bißchen Vegetation zeigte, schlugen wir das Lager Nr. 70 in 520 Meter Höhe auf. In den engen Korridoren war es warm und stickig gewesen, nachdem der Wind aufgehört hatte, und Zecken, Stechfliegen, Moskitos, Nachtschmetterlinge und Spinnen stellten sich wieder ein.

Früh am nächsten Morgen sprengten zwei unserer Reiter auf ihren Dschambas voraus, um nachzusehen, ob eine an der Straße liegende Zisterne Wasser enthielt. Andernfalls würden wir einen Bogen nach Westen machen müssen, da wir nur noch einen Schlauch Wasser hatten. Welch ein Kontrast! Hier diese trockne Wüste und eben noch, ganz in der Nähe, der unerschöpfliche Wasserreichtum des Hilmend! Ganz wie am Lop; nur eine Tagereise von den Seen und Flüssen befindet man sich in der dürrsten Wüste. Aber hier war es doch besser als in der Lopwüste, wo man nie einen Tropfen Wasser findet.

Wir setzen unsern Marsch fort und passieren die Säule Nr. 26. In ihrer Nähe sind die vom Winde ausgemeißelten Lehmklötze an der Basis 10 Meter und oben 5 Meter breit bei 5 Meter Höhe; die Zwischenräume sind 10–15 Meter breit. Nachher lösen sie sich auf meiner Route immer mehr auf; sie bleiben rechts liegen und erinnern an ein aus kleinen, gelben Schären bestehendes Inselmeer; links haben wir Schuttwüste. Diese nannten meine Leute Descht-i-siah, die schwarze Wüste, während die Lehmwüste Descht-i-sefid, die weiße Wüste, heißt. Das Terrain wird immer bequemer zu durchreiten, und der schwachgewellte Boden ist mit zentimetergrobem Grus bestreut (Abb. 255).

255. Die »schwarze Wüste«. (S. 335.)

Tscha-i-ladad, wo meine Kundschafter mich erwarten, ein deutliches Zeichen, daß Wasser vorhanden war, war eine gesegnete Gegend, ein wahres Paradies in dieser trostlosen Wüste. Mitten in einem Dickicht üppiger Tamarisken hat man zwei runde Gruben von 4 Meter im Durchmesser gegraben; in ihnen stand noch ziemlich viel süßes Regenwasser. Aus einem natürlichen Tümpel in der Nähe tranken die Dromedare in vollen Zügen, während wir die Wasserschläuche füllten. Über die eine Grube beugt sich eine schöne Tamariske; leider lag die herrliche Oase am Anfange meines heutigen Weges, und ich mußte sie, wenn auch ungern, bald wieder verlassen.

Die Straße zieht sich den ganzen Tag über etwa 100 Meter zur Linken der Grenzsäulen, also auf afghanischem Gebiete hin. Alle diese Säulen bestehen aus an der Sonne getrockneten Ziegelsteinen und können infolgedessen nicht dauerhaft sein; aber vermutlich wird die Grenze auch einen ganz andern Verlauf nehmen, bevor Wind und Regen diese Grenzmarken ganz zerstört haben.

Wir überschritten das alte Flußbett, das von Bender-i-Kamal-Chan nach den Dörfern Kunder, Matschi, Bagerdi, Nawar und Chormeh ging, eine jetzt öde, mit Ruinen übersäte Gegend. Diesem Bett, das da, wo wir es sahen, undeutlich und stark eingeebnet ist, folgt ein zweites, das desto schärfer ausgeprägt ist und auf dessen Grunde wir eine Menge Reisig und Tamariskenzweige liegen sehen; es zieht sich von Osten nach Westen hin. Darauf kommt noch ein Bett, das größer und deutlicher erkennbar ist als seine beiden Vorgänger; es ist reich an Tamarisken, und an seinem Ufer steht ein gut erhaltener Turm aus Lehm.

Bei 25,5 Grad im Schatten um 1 Uhr mittags ist es glühend heiß, wenn man der Sonne gerade entgegenreitet, um so mehr, als es beinahe vollkommen windstill ist; Fliegen und Moskitos werden wieder sehr lästig. Newenk leidet unter seinem warmen Pelze; er keucht im Schatten meines Dromedars neben mir her. Der Himmel war jedoch meistens bewölkt, und im Süden, wo bereits der Donner grollte, zog sich ein Unwetter zusammen. Die Seehöhe betrug hier 551 Meter.

Im Süden und Südwesten taucht eine grellschimmernde hellgraue Linie auf: »Rigistan«, die Sandwüste. Sie liegt mitten im Sonnenschein, während wir im Schatten sind, und hinter dem Kuh-i-Malek-Siah leuchtet der Himmel so rot wie ein Sonnenuntergang. Einige Regentropfen fallen. Das Unwetter zieht von Süden herauf, wo sich das Ende eines Regenbogens zeigt, und zur Rechten unserer Route muß es Bindfaden regnen. Gegen 5 Uhr kommt die erwartete Sturmbö aus Südwesten mit hellen Wolken und Streifen Staubes und Sandes, die am Boden hinwirbelten. Sie bringt angenehme Abkühlung. Die Luft wird dick, und die Aussicht auf die fernen Berge im Westen und über die nahe Wüste im Süden wird durch den Staubnebel verhindert; dann kommt ein heftiger Regenschauer, der leider nur ein paar Sekunden dauert und die Steine des Bodens nur einen Augenblick glänzen läßt.

An der Grenzsäule Nr. 14, die der Wind schon arg zernagt hatte, machten wir einen Bogen nach Westen, um den Sandgürtel zu vermeiden. Im Nordwesten konnten wir das Geräusch eines Platzregens hören, vor uns zeigte sich eine glänzende Fläche, die, wie mir gesagt wurde, aus eben gefallenem Regenwasser bestand. Dorthin lenkten wir unsere Schritte und lagerten im Lager Nr. 71 in 532 Meter Höhe am Ufer eines ganz kleinen Sees, der erst vor einigen Minuten vom Himmel gefallen war. Unregelmäßig in seinen Umrissen und dabei seicht, glich er eher einem Sumpf zwischen Tamarisken in einer flachen Mulde; aber die Stelle war zu einladend, und die üppigen Dschungeln dufteten lieblich nach vollgeregnetem Nadelholz. Nach der schönen Dusche war die Luft frisch und kühl geworden, und sonderbare Dämpfe, die aus den: Wasser aufstiegen, bildeten über dem Erdboden einen Nebelschleier, aus dem die Tamarisken gespensterhaft hervortraten. Man hörte es noch drei Stunden lang donnern, aber das Unwetter zog sich nach Norden zurück.

Noch spät am Abend sitzen die Belutschi um zwei große, lodernde Feuer herum; sie sehen in ihrer weißen Kleidung und mit ihren kupferbraunen Gesichtern wie Beduinen aus. Die Dromedare heben sich als schwarze Schattenrisse von dem Feuerschein ab, während ein Tamariskendickicht scharf von den Flammen beleuchtet wird. Ein phantastisches, wirkungsvolles Bild!

Eine seltsame Nacht war die Nacht auf den 22. April! Ich war kaum eingeschlafen, als sich im Süden ein Sausen und Brausen hören ließ wie das Rauschen eines wild herabstürzenden Wasserfalls, und zwei Minuten darauf kam eine Sturmbö, die die Zeltpflöcke aus der Erde riß und die Zeltleinwand wie ein zerfetztes Segel flattern ließ. Gegen 2 Uhr erwachte ich wieder von einem Platzregen, der auf das Zelt herabschmetterte, wobei ein feiner Sprühregen zerstäubten Wassers durch die Leinwand drang. Die Temperatur sank auf 9,3 Grad; es war am Morgen kühl und eine so klare Luft, daß man die südlichen Berge am fernen Horizont in ihren braunen und roten Farbentönen ganz deutlich sah.

Wir ziehen zwischen regelmäßig gebauten, schildförmigen Dünen, die höchstens 3 Meter hoch sind, in westnordwestlicher Richtung weiter. Die Erhöhungen der feinen Dünenkräuselung trocknen schnell und nehmen eine helle Farbe an, während die zwischen ihnen befindlichen Rillen noch naß und dunkel sind; die Dünen sehen infolgedessen gestreift aus wie Tigerfelle. Sie werden um so höher, je weiter wir vordringen; von den höchsten, die 4–5 Meter emporragen, spähen unsere Reiter nach ihren Wegmarken aus, denn hier gibt es überhaupt keinen erkennbaren Pfad. Der Grund, auf dem die Dünen aufgebaut sind, besteht aus hartem, gelbem Lehm, der an einer Stelle dicht mit Scherben roter und blauer Tonkrüge bestreut war; hier sahen wir auch die Wurzeln zweier uralten Palmen. Saxaulstauden und Tamarisken gibt es hier in Menge, zwischen ihnen treten auch andere Steppenpflanzen auf; die Saxaule werden bis zu 4 Meter hoch und gleichen schattigen Bäumen.

Auf der linken Seite der Route dehnt sich der hohe, zusammenhängende Sand aus; wir überschreiten einen seiner Ausläufer, dessen Dünen wohl 8 Meter hoch sind. Die Dromedare schaukeln wie Schiffe in hohem Seegang; wir biegen immer mehr nach Nordwesten ab, um in »ruhigeres Fahrwasser« zu gelangen. Die Luft ist wieder still, die Sonne sticht, die Fliegen summen, das von dem Regen zurückgebliebene Wasser verflüchtigt sich zu schnell aussteigenden Dämpfen, und es riecht wieder wie in einem Treibhaus, denn hier stehen die Steppenpflanzen sehr dicht, und die Tamarisken glänzen wunderschön grün. Newenk, den die Hitze quält, gräbt sich im Schatten der Tamarisken Gruben im Sande.

Katschul heißt ein harter, steriler Lehmhügel, dessen ebener Gipfel ungemein dicht mit Bruchstücken irdenen Geschirrs bestreut ist – Andenken aus uralten Zeiten. Auch die Tamarisken haben in dieser Gegend, die der Flugsand jetzt in Besitz nimmt, einst bessere Tage gesehen; in den Dünentälern liegen Massen abgestorbener Tamarisken, gefallenen Helden vergleichbar.

Nachdem wir den hohen Sand umgangen haben, den meine Leute Gerden-rig nannten, schwenken wir wieder nach Süden ab. Der Boden wird sandfrei, und zugleich hören die Saxaule ganz auf; aber noch immer sehen wir üppige Tamarisken auf hohen, durch die Wurzeln des Strauches gehaltenen Kegeln. Den Sand erblicken wir jetzt nur dann und wann in einem gelben Kamm, der die dunkle Vegetationslinie überragt. Eine Strecke weiter sind die Tamarisken bis zu 5 Meter hoch, sie sind dicht mit Nadeln bedeckt und tief dunkelgrün und machen sich auf dem hellen Grund, auf dem sie wachsen, doppelt geltend.

Das Wetter ist gut; freilich ist es bei 26,6 Grad um 1 Uhr recht heiß, aber es geht ein Wind aus Nordwesten, und ich sitze so, daß meine beiden Beine an der rechten Seite des Dromedars herabhängen und ich die Sonne auf dem Rücken habe. Man sehnt sich nach der Nacht, nach Wasser und Abkühlung. Die Stunden vergehen auch gar zu langsam, wenn die Landschaft einförmig und der Tag heiß ist; dabei haben wir täglich 9–10 Stunden zu marschieren. Leicht wie Seifenblasen und auf Flügeln, die in der Sonne wie kleine Regenbogen schillern, schweben Eintagsfliegen lautlos und ruckweise gegen den schwachen Lufthauch an.

Auf der linken Seite lassen wir hinter uns drei aus Lehm erbaute Grabmale, die Gabristan-i-Schela heißen; auf ihrer Südseite liegt das Flußbett des Schela ganz in der Nähe. Kurz darauf lenken wir in die Straße ein, die Nasretabad mit dem Kuh-i-Malek-Siah verbindet; sie ist eigentlich bloß ein unbedeutender Fußpfad. Der Regen verwischt jedes Jahr die Straßen auf den gewaltigen Schlammflächen, die sich vor uns ausdehnen, nachdem der Pflanzenwuchs so ziemlich aufgehört hat.

Eine Weile später gelangen wir in 500 Meter Höhe an das alte Bett des Schela, das vom Südende des Hamun ausgeht und sich in südwestlicher Richtung nach dem großen Salzsumpf God-i-Sirre im südwestlichen Afghanistan hinzieht. Wir folgen eine kleine Strecke weit seinem linken Rande. Das Bett ist hier 60–70 Meter breit, und sein Grund liegt 6–7 Meter unter der Oberfläche des Bodens. Der oberste Teil der Uferterrasse ist senkrecht, der untere sehr steil; das Bett ist infolgedessen sehr scharf markiert. In seiner tiefsten Rinne steht beinahe überall Wasser; bald sehen wir weiße Salztümpel, bald halbmondförmige, braungrüne Wasseransammlungen in den Biegungen. Nur an der Stelle, wo wir das Bett überschreiten, ist eine Landenge, die ein kleiner Kanalarm gerade in ihrer Mitte durchschneidet (Abb. 256). Hier ist der Boden tückisch, und um ihn tragfähig zu machen, hat man ihn mit Tamariskenzweigen und Reisig belegt. An beiden Seiten dieser Landenge füllen beinahe das ganze Bett auffallend große Flächen stagnierenden Wassers, das sehr salzig, wunderhübsch und klar wie Kristall ist und eine Farbe hat wie der schönste Smaragd (Abb. 257).

256. Landenge im Bett des Schela. (S. 340.)

257. Salzwasser im Schela. (S. 340.)

Dieses Wasser stammt nicht aus dem Hamun, sondern aus den im Süden liegenden Bergen, die durch 2–3 Meter tiefe Rinnen ihr Regenwasser nach dem Schela hinuntersenden, wo es stehenbleibt und infolge der Berührung mit dem salzgesättigten Bette salzig wird. Wenn jedoch der Zufluß nach heftigen Regenfällen sehr reichlich ist, fließt das Wasser in dem Schelabett weiter und erreicht dann den God-i-Sirre und das Mulk-i-afgan, das »Reich der Afghanen«, wie meine Belutschi sich ausdrückten. Sie behaupteten, daß in den letzten zehn Jahren kein Hamunwasser hierhergelangt sei.

Auf dem rechten Ufer führt der Pfad eine kleine Strecke weit auf dem unteren Abhange des Terrassenkegels hin. Zur Linken hat man eine große Wasserfläche, die sich so weit der Blick reicht, nach S 25º O erstreckt. Hier benutzte Newenk die Gelegenheit zum Baden, sprang hinein, plätscherte lustig in dem salzigen Wasser und lief, als wir auf die Terrasse hinaufgekommen waren, in dem Bette weiter. Als aber die Wände des Bettes auf einmal senkrecht wurden, heulte der Hund jämmerlich, da er nicht hinaufklimmen konnte; schließlich gelang es ihm doch noch, das Bett zu verlassen. Als das Wasser an ihm verdunstet war und das harte, klebrige Salz in seinem Pelz zurückblieb, schaute er recht merkwürdig aus.

Jetzt überschreiten, wir einen Wüstenstreifen, der öde und eben wie die Kewir ist; er geht allmählich in Sand über, der sich hier zu über 2 Meter hohen Dünen erhebt und dessen gewöhnliche Begleiter, die Saxaule, eine Höhe von 5 Metern erreichen. Die Luft war unklar, als ob ein Nebel über dem Boden schwebe; es war heiß und drückend. Hier begegneten wir einem Dschambasreiter, der die englische Post nach Nasretabad brachte. Vor dem Dromedar lief ein Mann; er muß gute Lungen haben, wenn er mit einem Dschambas Schritt halten kann!

Offenbar befanden wir uns auf einer richtigen Straße, denn bald begegnete uns auch eine kleine, persische Karawane, die auf Eseln Korn beförderte, und eine Weile darauf trafen wir einige Männer und Frauen aus Lutek, die im Serhed, im Bergland, gewesen waren. Sie hatten einige Schafe bei sich, von denen wir ihnen eins für 2 Toman abkauften.

Nachdem die Sonne so weit herumgegangen war, daß sie in den im Westen herrschenden Nebel hineingeriet, wurde ihre Glut ein wenig gedämpft; am Abend durchzogen wir eine hübsche Landschaft mit üppigen, schönen Saxaulstauden zwischen kleinen Dünen. Es war schon spät, als wir inmitten eines Saxaulwäldchens auf einer kleinen Geröllterrasse in 581 Meter Höhe das Lager Nr. 72 aufschlugen.

Beim Lagern wird die Zeit knapp. Wir sind immer nur eben in Ordnung, wenn es dunkel wird. Heute abend hatten die Leute es besonders eilig, weil das gekaufte Schaf geschlachtet, zerlegt und zubereitet werden mußte, damit alle nach Herzenslust schmausen konnten. Als sie sich schließlich gründlich sattgegessen hatten und auch für Newenk gesorgt war, schliefen sie fest ein, und bald schnarchte alles um mich her. An jeder der vier Außenseiten meines Zeltes schläft nämlich ein Belutschi, um mich vor Dieben und Räubern zu schützen; wir sind jetzt auf der großen Heerstraße, und sie soll nicht sicher sein. Auf dem Marsch tragen die Belutschi stets ihre geladenen Flinten, von denen sie sich nicht trennen zu können scheinen; einige von ihnen sind obendrein mit krummen Säbeln bewaffnet und sehen recht kriegerisch aus. Sie sprechen miteinander so schnell und in einem solchen Kauderwelsch, daß man kaum einen persischen Dialekt heraushört, aber mein gewähltes, wenn auch beschränktes Hochpersisch verstehen sie sehr gut

Der junge Riza macht mir viel Spaß. Er benimmt sich ausgezeichnet. Wenn er mir das Abendessen bringt, sieht er verschämt und schelmisch aus, als wenn er dächte: »Der Herr ist doch recht nett, wenn er damit zufrieden ist.« Er kann ein Huhn kochen, bis es einigermaßen mürbe ist, und er kocht ein paar Eier so lange, bis sie steinhart sind. Manchmal kann ich mir kaum das Lachen verbeißen, wenn ich Riza in seinem komischen Kostüm sehe; er ist auch nicht feiner geworden, seit er angefangen hat, die verschiedenen Kleidungsstücke in verkehrter Reihenfolge anzuziehen: erst die Hosen, dann das lange, weiße Hemd, das ihm bis zu den Knien hinabreicht, und darüber den Gehrock, der bedeutend kürzer ist. Für ihn ist es ausgemacht, daß Leute, die nicht das Hemd über den Beinkleidern tragen, sich nicht anzuziehen verstehen.

Ich zerbreche mir den Kopf darüber, woran Riza während der zehn langen Stunden, die er auf seinem Dromedar schaukelt, denken mag! An irgend etwas denkt er; denn als er mir heute abend das Essen brachte, sah man seinen Augen an, daß er geweint hatte; vielleicht grämt er sich um seine Angehörigen und Freunde, die er an der Pest verloren hat. Doch am Abend, als alle Belutschi schon schliefen, sang er, an seinem Lagerfeuer liegend, noch ein lustiges Lied. Freud und Leid wechseln in einem persischen Gemüt ebenso leicht und schnell wie das Wetter im Frühling in diesem armen, alten, abgelebten Lande.

Um 5 Uhr weckte er mich; ich war froh, aus der Mückenwolke herauszukommen, die mich während der Nacht umschwebt und geplagt hatte. Das Minimum war auf 9,5 Grad heruntergegangen; der klare Himmel und die ruhige Luft kündeten einen warmen Tag an. Ich befinde mich auf dem Wege nach Süden, und jeder Tag führt mich einen Schritt dem Sommer näher, der diese Gegenden in einen Glutofen verwandelt. Schon vor ½7 Uhr sah uns die Sonne den letzten Tagemarsch auf persischem Gebiet antreten.

Dank der klaren Luft waren die südlichen Berge viel deutlicher als gestern zu sehen; sie traten mit ihren braunen und roten Farben in den kleinsten Einzelheiten hervor. Es ist eine ziemlich niedrige Kette, auf der sich im Südsüdwesten ein Gipfel über die andern erhebt; er heißt Kuh-i-Malek-Siah oder Malek Siah Kuh, »der Berg des schwarzen Königs«; an diesem Grenzpfeiler stoßen drei Reiche zusammen: Persien, Afghanistan und Belutschistan. Dieser Berg spielt also hier im Südosten dieselbe Rolle wie im Nordwesten der Ararat, wo Persien, Rußland und die Türkei aneinandergrenzen.

Im Nordwesten sieht man in der Ferne ganz schwach die Bergreihen, die auf dieser Seite das Seïstanbecken begrenzen; zu ihnen gehört der Pelenk-kuh oder Pelengan-kuh, der Pantherberg. Nur im Südosten sieht das Land platt wie ein Eierkuchen aus.

Das Gelände steigt endlich nach Südwesten an. Die Vegetation nimmt wieder ab, die Schuttmenge wird größer, wir nähern uns diesem roten, morschen Gebirge und ziehen in gewundene Täler zwischen niedrigen, weichabgerundeten Hügeln hinein. Hormak ist ein kleines, nur aus zwei Hütten bestehendes Dorf, in dem sich jetzt keine lebende Seele zeigte; es tritt aber dort eine süße Quelle zutage, und man rastet gern ein Weilchen, um sich an ihrem Wasser zu laben. Dort werden auch Melonen gezogen, die infolge ihres Wasserreichtums in einem Wüstenland ein Segen und ein Labsal sind. Es steht hier ein rotbrauner Tuffsandstein mit vulkanischer Asche an, sowie ein schwarzer, dichter Feldspatbasalt.

Noch zwei Täler und zwei kleine Schwellen, und wir gelangen an die »Gumrechaneh«, die Zollstation, die den Namen Kuh-i-Malek-Siah trägt und 957 Meter hoch liegt. Als wir uns diesem öden Ort näherten, eilten mir zwei Perser entgegen und bereiteten mich darauf vor, daß wir hier fünf Tage in Quarantäne liegen müßten, weil wir aus einem Pestlande kämen. Aber der Zollamtsvorstand, der natürlich ein »Schahsadeh«, ein Prinz, ist und Muhamed Ali Mirza heißt, hatte schon von den belgischen Zollbeamten in Nasretabad entsprechende Order erhalten und erklärte, der Weg stehe mir offen.

Die übrigen Honoratioren des Ortes waren ein indischer Doktor, der Vorsteher der Telegraphenstation und der englische Vizekonsul Muhamed Aschref Chan, ein Afghane, der fließend Englisch sprach und den Eindruck eines echten Gentleman machte. Er lud mich in sein bequemes Zelt ein, wo wir eine Weile rauchten und Sodawasser und Limonade tranken; es war köstlich!

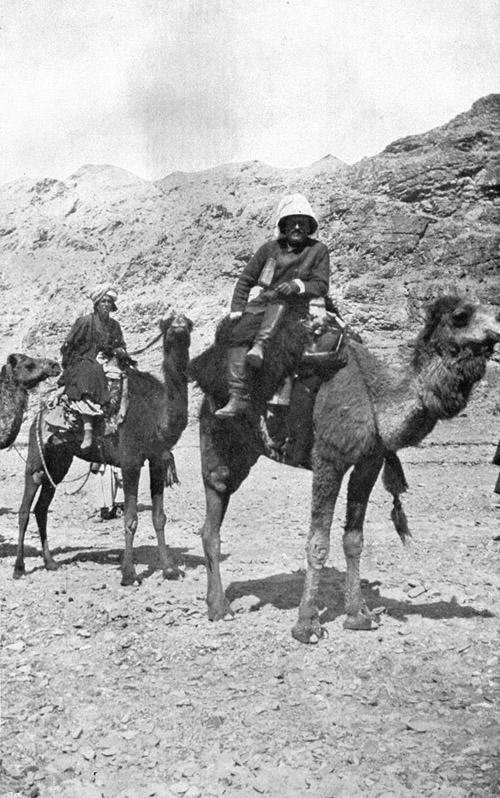

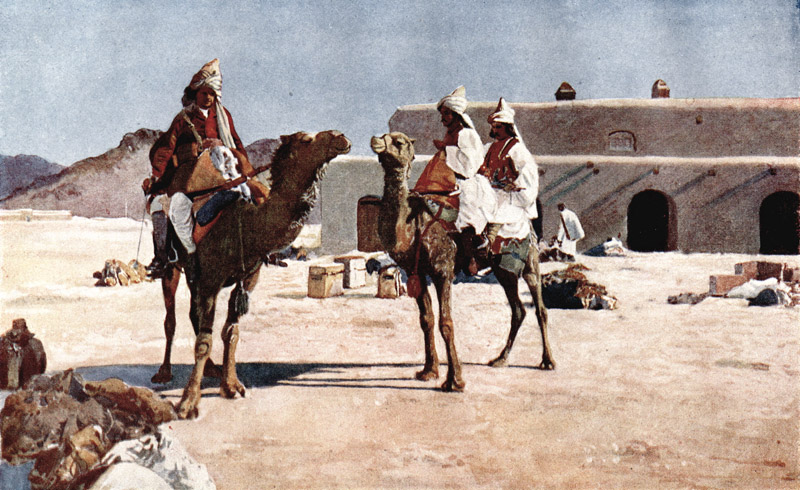

Nachdem der liebenswürdige Afghane mich auf meinem Dromedar photographiert hatte (Abb. 258 und Titelbild), sagte ich ihm und den übrigen Hütern der Grenze Lebewohl. Nun ging es talaufwärts weiter. Auf einer kleinen Bergspitze zur Linken erhebt sich die bedeutungsvolle Grenzsäule, in deren Nähe die drei Reiche zusammenstoßen. Von dieser ersten Säule aus soll man die ganze Säulenreihe sehen können, an der wir von Bend-i-Seïstan an entlanggezogen sind, in der Theorie nämlich, d. h. wenn man recht gute Augen oder ein scharfes Fernglas hat und wenn die Luft recht klar ist. Sie stehen in einer Linie, die auf der Karte mit dem Lineal gezogen ist.

258. Beim Aufbruch von Kuh-i-Malek-Siah.

(S. 344.) Aufnahme von Muhamed Aschref Chan.

In Siaret-i-Malek-Siah-Kuh (Abb. 260) rasteten wir im Lager Nr. 73 einen Tag. Es ist ein Wallfahrtsort mit steinernen Mauern, einer mit Lappen als Opfergaben behängten Stange und einem heiligen Derwisch, der ein Lumpenbündel auf einem Besenstiel in der Hand hält. Meine Leute mußten ihm natürlich gebührendermaßen ihre Ehrerbietung bezeigen. Sie gingen umher, küßten einige aufrechtstehende Steine und die Stange und drückten ihre Stirn dagegen. Auf zwei Steine legten sie Brotfladen, die sie nachher teils selber aßen, teils dem Derwisch gaben. Dann wurde nach einer Steinplatte jenseits des Tales ein Flintenschuß abgefeuert. Das Gestein ist hier Hornblendegranit.

260. Siaret-i-Malek-Siah-Kuh. (S. 344.)

Der Weg erinnert etwas an eine Chaussee, da man ihn von Steinen und Schutt befreit und beides in Reihen an den Seiten aufgeworfen hat. Er geht von dem Heiligtum eine ziemlich lange Strecke schnurgerade weiter und führt nach einer kleinen, flachen Paßschwelle hinauf, auf deren Höhe wir rechtwinklig nach Südosten abschwenken, nachdem wir endlich den ärgerlichen afghanischen Keil umgangen haben. Wir waren schon bedeutend gestiegen, bis 1199 Meter, und die Luft war bei 22,1 Grad um 5 Uhr nachmittags wunderbar schön.

Ich bin in Belutschistan, in einem Lande, wo die Engländer herrschen. Ich befinde mich in dem scharfen, noch schmalen Keile des Landes, der nach Nordwesten zeigt, und ganz in meiner Nähe ist links Afghanistan, rechts Persien. In 4½ Monaten hatte ich Persien durchzogen. Nun, da ich es hinter mir hatte, schien es zusammenzuschrumpfen, und doch hatten seine Wüsten so viele anstrengende Tagemärsche erfordert! Ich hatte es noch in der elften Stunde wiedergesehen; ist es doch ein Reich, das gegen sich selbst in Fehde liegt und zu zerfallen droht. Nur der Wettbewerb zwischen seinen mächtigen Nachbarn, England und Rußland, hält es einstweilen noch aufrecht.

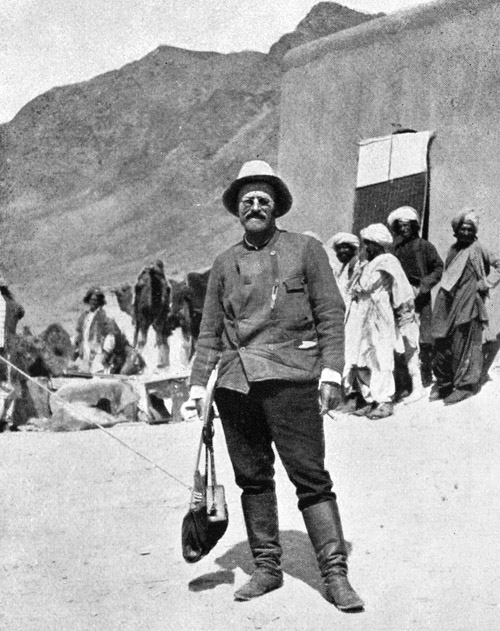

Jetzt kommt uns der Wind entgegen, und die untergehende Sonne haben wir im Rücken. Ein englischer Offizier sprengt nur zu Pferd entgegen und stellt sich als Leutnant White vor. Er geleitet mich nach dem Stationshause von Rabat (Abb. 259) in 989 Meter Seehöhe, wo mich Hauptmann Dunscombe sehr liebenswürdig empfängt. Er bringt mir einen Brief und eine Sendung indischer Zigarren von Macpherson, weist mir ein prächtiges Offizierszelt an, in dem ich mich für die Nacht häuslich einrichte und ein wohltuendes Bad nehme, und holt mich dann zu einem gemütlichen Mittagessen in dem Bungalow von Rabat ab.

259. Vor dem Stationshaus in Rabat (S. 345.)

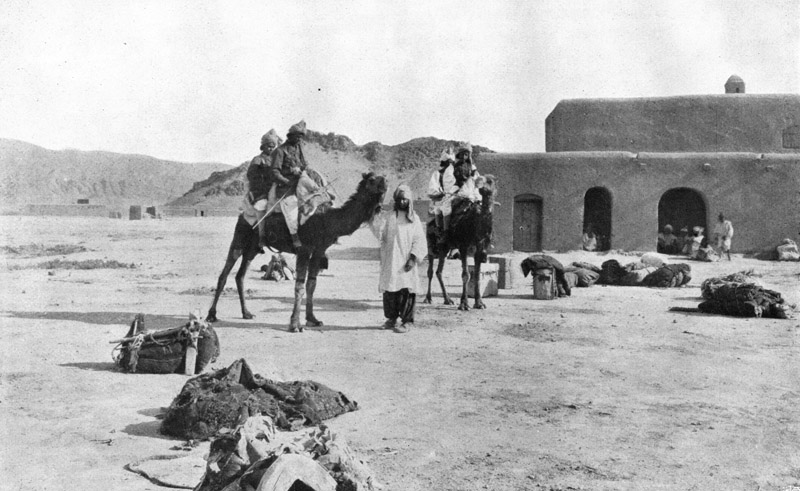

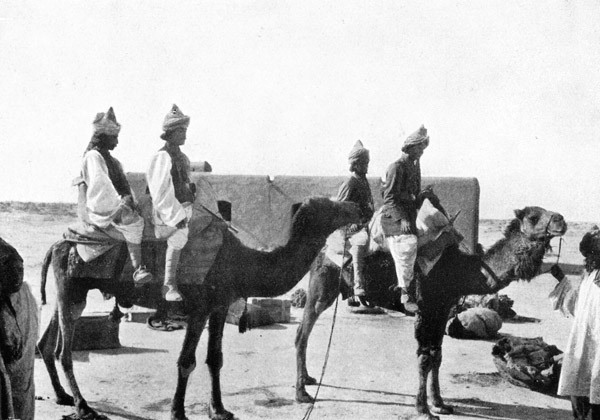

Am nächsten Morgen wurde die Schar der Diener und Geleitsreiter, die mich von Nasretabad hierher begleitet hatten, entlassen und eine neue Schar angemustert. Mr. Hughes aus dem Konsulat hatte die Sache aufs vorzüglichste besorgt. Zwölf neue Dromedare warteten auf ihre Lasten und ihre Reiter. Ich selbst ritt ein prächtiges, hochgewachsenes Dschambas, ein ernstes, vornehmes Tier, das aber leicht zornig wurde und ein wenig bissig war. Es hat ein Nasenholz, an dem eine Schnur befestigt ist; an diesem Holz kann man es dadurch lenken, daß man rechts oder links von seinem Kopfe an der Schnur zieht. Der Sattel ist ein ziemlich großes Ungetüm mit zwei Einsenkungen, die eine vor, die andere hinter dem Höcker. Gewöhnlich trägt ein Dschambas zwei Reiter (Abb. 261, 262 und bunte Tafel), aber ich dankte für Gesellschaft, weil ich freie Aussicht haben und die vordere Satteleinsenkung zum Unterbringen des Fernglases, des photographischen Apparats und anderer Kleinigkeiten benutzen wollte. In diesem ungewöhnlichen Sattel, der sehr tief ist und eine Rückenlehne hat, sitzt man bequem und fest. Man hat auch eine Stütze an den Steigbügeln, deren man oft bedarf, besonders dann wenn das Dromedar zusammenzuckt und ausschlägt, um die Bremsen zu verjagen; hätte ich mich nachlässig hingesetzt und vor mich hingeträumt wie sonst, so wäre ich sicherlich wiederholt abgeworfen worden.

261. Renndromedare in Rabat. (S. 346.)

262. Einige meiner Leute im Doppelsattel. (S. 346.)

Nun aber thronte ich sicher auf meinem malerischen Träger, und nachdem ich den gastfreien Engländern meinen herzlichen Dank ausgesprochen und Lebewohl gesagt hatte, folgte ich meiner neuen Schar von Belutschi das Tal hinunter.

Belutschi auf Renndromedaren.