|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Morgen war nach leichtem Nachtfrost klar und schön, aber der westliche Wind machte sich recht unangenehm fühlbar. Doch hörte er ganz auf, nachdem wir eine Stunde marschiert waren, und da uns die Sonne ins Gesicht schien und das Hauptbett, an dem wir entlangzogen, sich deutlich nach dem Becken des Tieflandes hinabsenkte, hatte matt das Gefühl, sich wirklich einem Germsir zu nähern.

Wir ziehen ostwärts, zwischen kleinen Ausläufern und Hügeln hin. An einer Stelle sahen wir beginnende Anlagen zur Entstehung echter Kewirbildungen; der Boden war dort jetzt allerdings trocken, aber tiefe Löcher und Spuren der Fußschwielen ausgeglittener Kamele zeigten, daß er auch hier während des Regens glatt und tückisch gewesen war. In einer Mulde stand noch ein größerer Tümpel, aus dem wir die Kamele trinken ließen. Das Hauptbett hat sich in einem breiten Hohlweg zwischen niedrigen Bergen zu einer 2 Meter tiefen und 20–30 Meter breiten Rinne in anstehendes Gestein eingeschnitten. Bei Moghu, wohin sich eine einsame Palme verirrt hat, wird das Land flacher, und alle Rinnen sind schwächer ausgeprägt und seichter. Zur Rechten stehen die Ausläufer des westlichen Gebirges, und ihre kleinen Giebel dachen sich in Terrassen nach dem Flachland ab. Das Gestein bestand aus dichtem Kalkstein, der bald dunkelbraun, bald rötlich und grau war und an einer Stelle hübsche versteinerte Muscheln enthielt.

Wir halten die Richtung auf die höchste Partie des Kuh-i-schuturi ein, die jetzt im Schatten liegt und wie eine stahlgraue Wand aussieht. Je höher die Sonne steigt, desto wärmer wird die Farbe des Gebirges, und seine Formen treten wieder hervor. Um 11 Uhr brannte die Sonne, und ein schwacher Lufthauch aus Ostsüdost war sehr willkommen. Gerade im Osten erblickt man wie einen schwachen Strich die Palmen des Dorfes Tschahrdeh, das Ziel des heutigen Marsches.

Öde und tot ist die Landschaft; die Schuttmenge nimmt ab, vereinzelte Grasbüschel stehen oft auf kleinen Erdkegeln. Das Gefälle hört auf; wir sind jetzt auf dem Grunde der Senke angelangt. Bei einer Düne haben wir eine Seehöhe von 661 Metern erreicht, sind also seit Rabat-gur um 300 Meter herabgestiegen. Wir haben Kewirboden auf unserer rechten Seite und »Biaban«, echten Wüstenboden, auf unserer linken, jene beiden Terrainformen, die einander so ungleich sind, da die Kewir vollständiges Fehlen jeglichen Lebens mit sich bringt, während in der Biaban Tamarisken, Saxaule, Gras und Wasser vorkommen.

Der Haus-i-jek-farsach, der einen Farsach von Tschahrdeh entfernte Brunnen, stand ausgetrocknet inmitten der großen Öde. Er ist von allen Bergen so weit entfernt, daß er wohl nur sehr selten mit Wasser gefüllt werden kann. Der Kuh-i-schuturi ist weniger deutlich sichtbar als gestern, aber wir befinden uns heute auch in größerer Tiefe, und der Blick geht durch dichtere, weniger reine Luftschichten als droben bei Rabat-gur.

Die Stunden des Tages schreiten dahin, und wir nähern uns unserm Ziele; immer deutlicher zeichnet sich die dunkle Reihe der Palmen von Tschahrdeh am Himmel ab. Der Boden ist jetzt ganz eben und völlig vegetationslos und besteht aus gelbem Lehmstaub. Am Weg wächst »Ges«, eine Tamariskenart, die eher einem Baume als einem Strauche gleicht und eine prachtvolle zypressengrüne Farbe hat. Einige Ruinen am Wege, ein zerfallener Kanat, ein paar andere, die noch benutzt werden, und schließlich ein grünendes Feld mit königlichen Palmen, von denen einige ihr Haupt noch höher erheben als die übrigen. Der Weg führt uns längs der Mauer einer viereckigen Festung hin, die an den Ecken und in der Mitte der nördlichen und der südlichen Seite Türme trägt und von einem Graben umschlossen ist. Die Zeit hat ihr übel mitgespielt, und viele heftige Platzregen haben tiefe, vertikale Furchen in ihre Wälle gefressen. Wir reiten an dem Friedhof vorbei, wo die Wohnungen der Toten mit Ziegelsteinen bedeckt sind und wo vornehmere Leute unter einigen verfallenen Grabkapellen ruhen.

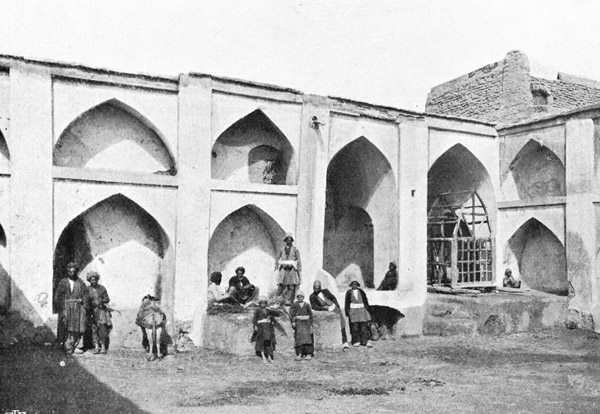

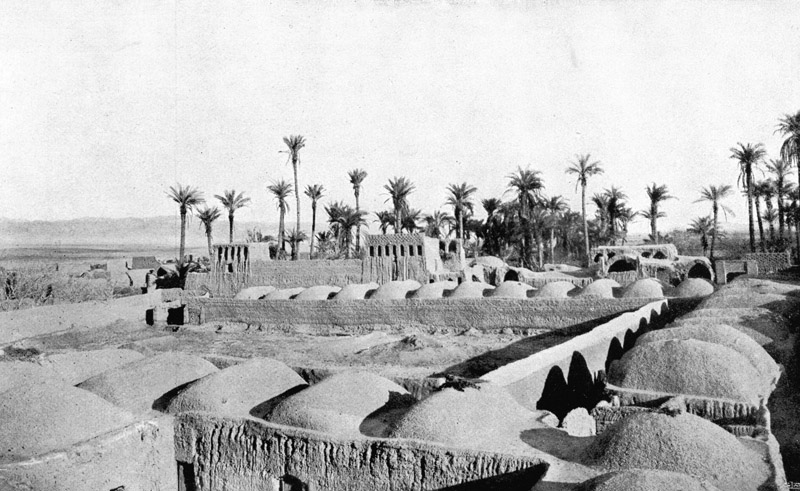

Auf dem offenen Platze vor einem prächtigen Karawanserai, das der Hadschi Mollah Taghi aus Jezd 1881 hat erbauen lassen, wurde das Lager Nr. 39 aufgeschlagen (Abb. 139, 140). Das Dach dieser großen, ein Viereck bildenden Herberge bot richtige Wandelbahnen zwischen und neben den Seiten der mit Dachziegeln gedeckten Zellenkuppeln, und man hat von dort eine ebenso malerische wie orientierende Aussicht. Das westliche Gebirge zeichnet sich jetzt nur wie ein dunkler Schattenriß unter der Sonne ab, nach deren Untergang ein intensiv gelbes Licht über schwarzen Kämmen auflodert. Der Kuh-i-schuturi ist uns jetzt näher und tritt daher in kräftigerm Purpurrot als gestern hervor, seine Schneefelder glänzen intensiver weiß, und das Ganze bietet ein fesselndes Bild dar, das sich uns zwischen dunkeln Palmen zeigt. Gegen das saftige Grün der Palmen stechen die grauen Häuser des unter uns liegenden Dorfes grell ab (Abb. 141). Schlank, elegant und geschmeidig wie Binsen erheben sich die Palmen bald aufrecht und steif, bald neigen sie sich ein wenig und bilden einen demütigen Bogen; aber stets heben sie sich scharf gezeichnet und intensiv grün gegen die leichten, luftigen Tinten des Horizonts ab. Ungefähr hundert der tausend Palmen der Oase sind infolge der letzten starken Kälte eingegangen.

139. Hof des Karawanserai in Tschahrdeh. (S. 44.)

140. Neugierige vor dem Karawanserai in Tschahrdeh. (S. 44.)

141. Dorf Tschahrdeh. (S. 44.)

Man baut hier Weizen, Gerste, Baumwolle und Tabak. Das Dorf besitzt 3000 Schafe und 30 Esel und hat 80 Häuser, in denen etwa 1000 Menschen wohnen, eine Zahl, die mir ein wenig übertrieben erscheint. Der Name Tschahrdeh oder Tschahr-deh-i-Tebbes, »die vier Dörfer in Tebbes«, deutet auf die Dörfergruppe hin, die das eigentliche Tschahrdeh umgibt und die aus den Dörfern Mehdiabad, Turgeinun, Suleimanieh, Teschkanun, Cheirabad, Kasimabad, Deheneh, Tadschiabad, Dowletabad und Deh-schur besteht. Ein Bergstock, der 4 Farsach nordostwärts liegt, heißt Kuh-esmeigu. In der Einöde rings umher, wo Gazellen und Bergziegen hausen, gibt es auch einige wenige Brunnen.

Man sagt, daß die große Hitze vierzig Tage anhalte und der Winter sechzig Tage dauere. Im Winter hatte es hier in diesem Jahre zweimal geschneit und zehnmal geregnet, und die Niederschläge waren ebenso wie in andern Gegenden viel bedeutender gewesen als sonst. Der hier vorherrschende Wind kommt aus Nordosten, ist also der Bad-i-Chorassan.

Es war kaum dunkel geworden, als auch schon die Schakale draußen in der Wüste zu bellen und zu heulen begannen; man konnte aus ihrem Bellen erkennen, daß sie rudelweise umherstreiften, aber sie wagten es nicht, sich den Zelten zu nähern, weil die Hunde Wache hielten.

Die Bewohner von Tschahrdeh kümmerten sich gar nicht um mich, als ich am Morgen des 27. Februar die letzte Tagereise antrat, die mich noch von dem eigentlichen Tebbes trennte. Der Weg führt unmittelbar längs der Dörfer Tadschiabad und Turgeinun hin, so daß wir ihre Palmenhaine zur Rechten und ihre bewässerten Weizenfelder zur Linken haben. Aus der Steppe am Rande der nächsten Kewir kommen kleine Eselkarawanen, die mit Brennmaterial beladen sind. Wir erblicken Räderspuren im Staube der Landstraße; der Gouverneur, Emad-ul-mulk, ist von einer Amtsreise nach Tun zurückgekehrt, denn auch diese Stadt steht unter seiner Verwaltung, und sein Distrikt heißt daher Tun-we-Tebbes. Die Dörfer und ihre Palmen bilden scharfe Silhouetten auf dem Hintergrund, den die blassen Berge am Horizont zeichnen. Alle Kanäle gehen ebenso wie die Erosionsrinnen nach Südwesten, so auch der offene Kanal des Dorfes Kerdabad, aus dessen Flut zwei Zebuochsen tranken, das erste, was hier an Indien erinnerte. Das Dorf liegt inmitten einer vollkommen unfruchtbaren Kiesebene, aber der Kanal hat grünende Saatfelder und schwankende Palmen aus der Wüstenei hervorgezaubert.

Ein schwacher Südwind dämpft die Wärme, aber es ist klar, daß wir endlich in ein Germsir gelangt sind: um 1 Uhr war es 15,7 Grad warm. Nach dem zweiten Farsach überschreien wir einen Kanat, dessen Lauf das Auge weit nach Südwesten hin verfolgen kann; 110 Erdhaufen sind um die Öffnungen der vertikalen Brunnen herum zu zählen. Der Kanat ist eine imponierende Wasserader im Schoße der Wüste, eine unterirdische Galerie, die aus weiter Ferne hierher führt, um bei Aliabad ans Tageslicht zu treten. Das Dorf selbst ist in der Ferne kaum sichtbar, und doch hängt es am äußersten Ende des Kanats, der ein etwas geringeres Gefäll als der Schuttkegel hat, sodaß das Wasser bei Aliabad draußen ans Tageslicht tritt und die Wüste in fruchtbares Land verwandelt.

Die Erosionsrinnen haben natürlich auch eine südwestliche Richtung. Schon bevor wir Tschahrdeh erreichten, hatte diese Fallrichtung von der Kette des Kuh-i-schuturi an vorgeherrscht. In Tschahrdeh betrug die Seehöhe 697 Meter, und von da an stiegen wir allmählich bis Tebbes, das 733 Meter hoch liegt. Nur in den Rinnen wachsen hin und wieder dünne Steppengrasbüschel, sonst ist der Boden ohne Vegetation und leicht mit Grus bestreut. Die dunkle Linie vor uns beginnt grün zu schimmern; es sind die Palmen der Oase Tebbes unter den schneebedeckten Kuppen des »Kamelgebirges«.

Jenseits eines 30 Meter breiten und 2 Meter tiefen Erosionsbettes, das sich zwischen niedrigen Hügeln hinzieht, erhält die Straße ein vornehmeres Gepräge; ist es doch die große Landstraße nach der Oase Tebbes. Es herrscht hier trotzdem kein nennenswerter Verkehr, nur einige Esel begegnen uns, die den Mahnrufen ihrer Treiber schläfrig und widerwillig gehorchen. Vollständige Wüste umgibt uns, grau und gelb, ohne einen Grashalm; aber ihrer weitern Ausdehnung nach Südosten und der verdorrenden und versengenden Herrschaft der bösen Mächte wird die große Oase bald eine Grenze ziehen. In der Ferne winken freundlich die Palmen und locken uns in ihren schönen, kühlenden Schatten hinein, wo wir auf grünen Matten ausruhen können. Nichts kann entzückender sein als eine Oase in der Wüste, und keine Oase kann schöner sein als die von Tebbes.

Es geht kein Wind mehr; auf dem hohen Kamel der Sonne preisgegeben, muß man sich ihre heißen Strahlen gefallen lassen. Dies ist in der Tat ein Germsir, dieses Land der Palmen, ein ganz anderer Himmelsstrich, ein ganz anderes Klima als an den Ufern der Kewir.

Der Großwesir Atabek hatte mich mit einem Ferman, einer Art Empfehlungsschreiben, an den Statthalter von Tebbes und Tun versehen. Abbas Kuli Bek und Gulam Hussein wurden vorausgeschickt, um auf Grund dieses wichtigen Dokuments die Behörden der Oase zu ersuchen, mir einen abgelegenen, gemütlichen Garten zur Verfügung zu stellen. Die beiden Boten entfernten sich eiligen Schrittes und verschwanden bald wie zwei schwarze Punkte in dem grauen Gelände.

Wir folgten ihnen in gewöhnlichem Schlenderschritt und wunderten uns, das Land in der Nähe der großen Oase so menschenleer zu finden. Nur eine kleine Eselkarawane trippelte die Straße entlang; ihre Besitzer waren Landleute, die nach beendeten Geschäften in Tebbes nach Hause zurückkehrten.

Die Oase ist langgestreckt und läuft mit den Erosionsrinnen und Bewässerungskanälen parallel; sie liegt also von Ostnordosten nach Westsüdwesten. Wir kommen aus Nordwesten, und der Gesichtswinkel zwischen den äußersten Palmen ihrer beiden Flügel vergrößert sich nach und nach. Die dunkelgrüne Linie löst sich in Palmengruppen auf, die bald hoch, bald niedrig sind, bald einzeln, bald dicht nebeneinander stehen und deren Kronen der Winterwolle auf dem Scheitel der Kamele gleichen. Über ihnen ragen zwei Kuppeln und ein Minaret in die Luft. Auf immer gleich ödem Terrain nähern wir uns der Oase, und eine Einzelheit nach der andern tritt hervor. Es stellt sich heraus, daß die beiden Kuppeln eine ganze Strecke weit außerhalb der Oase an der Seite der großen Landstraße liegen. Sie erheben sich über dem Grabe des Sultan Hussein Riza, des Bruders des Imam Riza. Sein »Imamsadeh« liegt sehr hübsch auf einem kleinen Hügel, auf dessen südöstlichem Abhang viele Bewohner von Tebbes in ihren Gräbern schlummern. Newenk rannte den Hügel hinauf und blieb dort, jämmerlich heulend, stehen, vielleicht aus Verdruß über die Schakale, die sich in ihren Wüstenschlupfwinkeln versteckt hielten, möglicherweise aber auch aus Mitleid mit den schlummernden Gästen, die ihr Schicksal nach dieser kleinen, isolierten Stadt geführt hatte, die noch ferner und noch mehr abseits von dem Lärm und Getriebe der Welt liegt als die meisten andern Städte Asiens.

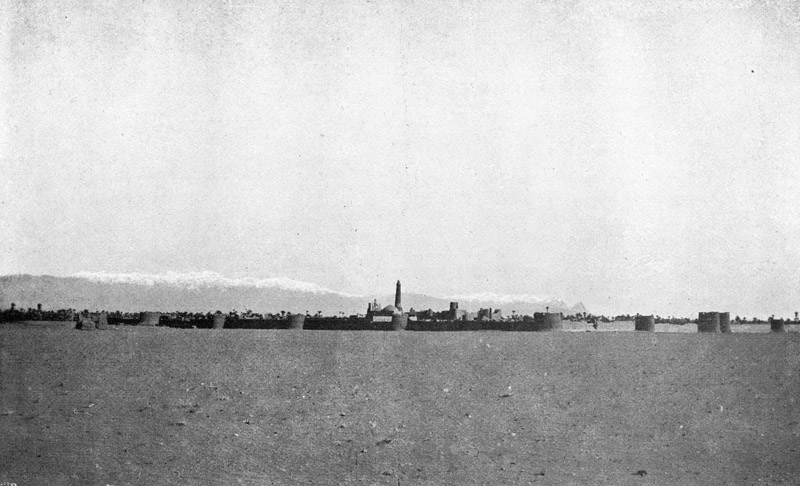

Tebbes, diese seltsame Stadt, liegt mit seiner Burg, seinen Mauern und Türmen und dem hohen, wie ein Leuchtturm alles überragenden Minaret vor uns. Nichts Lebendes zeigt sich rings umher, kein einsamer Tagedieb oder Wanderer; die große Landstraße scheint uns in eine schlummernde Stadt zu führen. Zur Linken des Weges steht eine doppelstämmige Tamariske, die größte ihrer Art, die ich gesehen habe, dicht belaubt und wie geschlossen in ihrem dunkelgrünen Nadelgewande, königlich vornehm und einsam der Wüste Trotz bietend. Es ist ein segensreicher Baum, der im Sommer kühlen Schatten dem Wanderer spendet, der, aus der Wüste kommend, einen Augenblick ruhen und sich von diesem kühlen, grünen Gewölbe aus die Oase Tebbes und die sich über ihr erhebenden Schneefelder des Kamelgebirges betrachten möchte. Auch wir rasteten hier, denn diese Tamariske war ein paar photographische Platten wert. Durch ihre Stämme und Zweige gesehen, gewährte die Stadt einen märchenhaften Anblick; es war eine Fata Morgana der Wüste, ein Traumbild, das wie mit einem Zauberschlag aus dem kargen Boden emporgestiegen war (Abb. 142.)

142. Ein märchenhafter Anblick.

(S. 48.) Im Vordergrund die Tamariske, im Hintergrund Tebbes.

Nun bleibt nur noch das letzte kleine Stück Weges; wir reiten dem runden Turme der äußern Mauer gerade entgegen und sehen dahinter die Festungstürme. Die Wüste erstreckt sich bis an die Mauer; kein Grashalm wächst außerhalb der Grenze der Oase (Abb. 143). Auf halbwilden, gutgepflegten und reich gezäumten Pferden mit Schabracken und wertvollen Sätteln sprengen uns vier Reiter entgegen; sie steigen ab und begrüßen uns voller Ehrerbietung. Der vornehmste der vier bestellt einen Gruß vom Gouverneur, der mich in seiner Residenz willkommen heiße und bitte, mit dem Garten, den er mir zur Verfügung stelle, vorliebnehmen zu wollen. Eines der hübschen Pferde wird mir angeboten; aber kein äußerer Pomp und kein feierlicher Einzug in eine Stadt dürfen die Aufnahme meiner Karte stören; ich bleibe daher auf meinem ruhigen Kamel sitzen, wo ich beide Hände frei und eine viel weitere Aussicht habe.

143. Die Stadt Tebbes. (S. 48.)

Im Hintergrund der schneebedeckte Kuh-i-schuturi.

Mit diesen Reitern als Herolden biegen wir um die Nordecke der Stadtmauer und kommen in eine um sie herumführende Straße, wo in offenen Ständen und Läden Leute saßen, die Baumwolle reinigten und Leinwand dunkelblau färbten. Lange Bahnen Stoff waren zum Trocknen quer über die Straße gehängt; man konnte sich einbilden, daß sie zur Ehre meines pomphaften Einzugs in diese Wüstenstadt mit Fahnen dekoriert worden sei. Rechts bildete die Mauer mit ihren runden Türmen und ihrem Wallgraben einen malerischen Hintergrund.

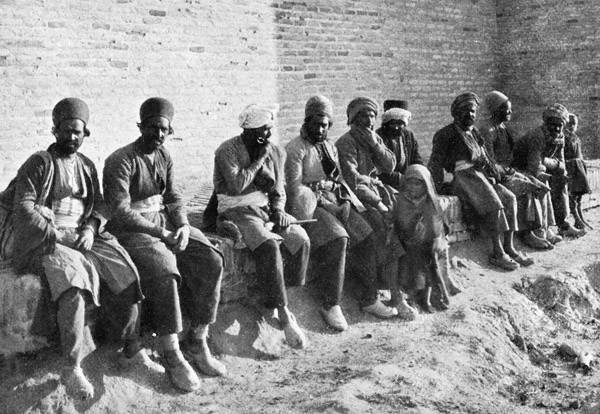

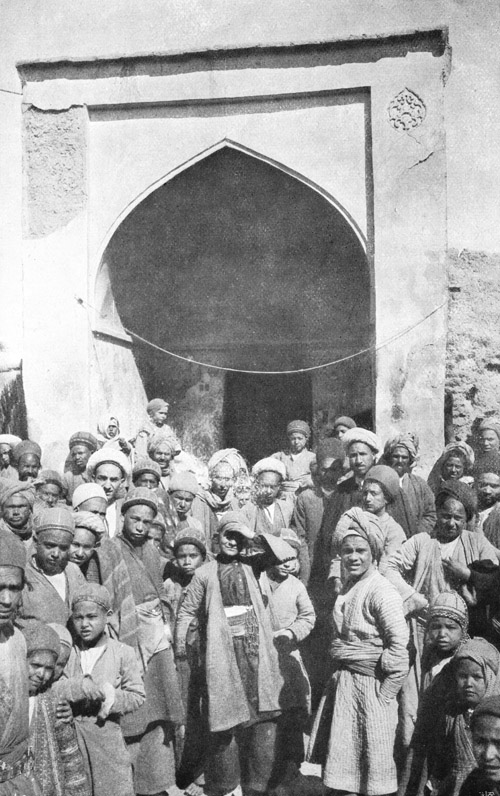

Jetzt schwenken wir nach links ab und befinden uns auf dem Meidan der Stadt Tebbes, wo es recht munter zuging. Hier wurde in offenen Ständen verkauft und gefeilscht, dort wimmelte es von kommenden und gehenden Leuten. Hier lagerten Karawanen, die gerade in Tebbes angelangt waren, und dort beluden andere, die wieder fortziehen wollten, ihre Kamele. Scharen Neugieriger umdrängten mich (Abb. 144) und gaben meinem Zug das Geleite – man konnte sehen, daß es kein gewöhnliches Ereignis war, wenn ein Europäer seine Schritte nach Tebbes lenkte.

144. Neugierige beim Einzug in Tebbes. (S. 49.)

Auf den Meidan mündet eine unendlich lange, schnurgerade Straße. Auf ihren beiden Seiten fließen Kanäle, die mehreren Reihen grüner Maulbeer- und Orangenbäume und Trauerweiden, die aus schützenden Lehmsockeln herauswachsen, die nötige Feuchtigkeit spenden. Die Häuser sind für persische Verhältnisse zum Teil recht hübsch. Auf der linken Seite zeigt sich das Portal des Gouverneurpalastes. Man erhält sofort den Eindruck, daß die Stadt eigentlich nur aus dieser Hauptstraße besteht und daß die an ihren beiden Seiten liegenden Quartiere, Gärten und Palmenhaine ziemlich schmal sein müssen.

Endlich erreichen wir das Ende der Straße, einen kleinen, freien Marktplatz und die Fassade eines halb in Ruinen liegenden Hauses, durch dessen Portal wir in den friedlichen Garten gelangen, der während der nächsten Tage mein Heim im Lager Nr. 40 sein soll. Aber das Portal ist unsern hochgewachsenen Kamelen zu niedrig; sie erhalten ihren Ruheplatz auf dem Hofe, und das Gepäck wird hineingetragen. Mein Zelt wird auf einem Rasenplatz zwischen zwei Kanälen aufgeschlagen, deren Wasser gar lieblich in diesem wasserarmen Lande rauscht, wo das Plätschern rieselnder Bäche die schönste Musik ist. Von Wasser umgeben zu sein, hat auch den Vorteil, daß man vor Skorpionen ziemlich sicher ist, und der Umstand, daß man am obersten Ende der Oase wohnt, bringt das angenehme Gefühl mit sich, daß man zuerst das Wasser der Kanäle benutzt, das weiter abwärts immer mehr verunreinigt wird.

Das Zelt wurde so gestellt, daß der Schatten der umgebenden Palmen ihm den ganzen Tag Kühlung spendete. Man wandelt zwar nicht ungestraft unter Palmen, aber ich hatte mich doch danach gesehnt, in ihrem Schutz ausruhen zu können und dem Sausen des Windes in ihren Kronen zu lauschen. Im Nordosten leuchten die Schneefelder des Kuh-i-schuturi zwischen den dunkelgrünen, metallischglänzenden Palmenblättern hindurch, und zu äußerst auf dem rechten Flügel zeigt sich ein Vorsprung des Kuh-i-dschemal, während das westliche Randgebirge des Beckens in dieser Beleuchtung und infolge der großen Entfernung nicht zur Geltung kommen.

Die Kanäle des Gartens sammeln sich zu zwei Strängen, von denen jeder eine Seite der langen Oase bewässert; von jedem Strange gehen Äste nach den nächsten Feldern und Gärten, und das Ganze ist so angelegt, daß abwechselnd verschiedene Gebiete bewässert werden. Gerade jetzt wurde der ganze Wasservorrat des einen Kanals nach den obersten Feldern hingeleitet, die bereits nach ganz kurzer Zeit unter Wasser standen; dann erhalten die nächsten Felder Wasser, und so geht es weiter, bis der unterste Rand der Oase erreicht ist.

Einige Männer mit schwarzen Lammfellmützen, dunkeln, weiten Röcken, weiten Beinkleidern und Pantoffeln treten in feierlichem Zug in den Garten; jeder trägt eine Schüssel, und vor meinem Zelt stellen sie in einer Reihe zwei Zuckerhüte, eine Schale Honig, Schalen und Krüge mit saurer und süßer Milch, Datteln, Brot und Roghan hin; es ist das Dastarchan, das Begrüßungsgeschenk des Gouverneurs. Der Abendwind ist nach dem heißen Tage kühl, und das Kohlenbecken ist mir sehr willkommen. Die Singvögel, die in den Palmen gezwitschert haben, verstummen und suchen ihre Nester auf. Die Schakale stimmen ihre schwermütige Serenade an; es braucht nur einer von ihnen mit seinem langgezogenen, jämmerlich bellenden und wie Gelächter klingenden Geheul zu beginnen, damit gleich tausend andere einstimmen, und so durchzittert das Klagelied der Wüste die nächtliche Stille. Die Kanäle rauschen angenehm und übertönen das aus dem Zelte meiner Leute dringende Stimmengewirr. Der Nachthimmel ist völlig klar, und die Sterne funkeln mit unendlich hellem Glanz. Die Palmen stehen wie schwarze Schattenbilder da, Friedenspalmen vergleichbar, die ihre Fittiche über meinen Zelten ausbreiten; wenn der Wüstenwind durch ihre Kronen saust, rasselt und knistert es in ihren pergamentharten Blättern.

In Tebbes ruhte ich eine Woche aus; die Tage verflossen auf folgende Weise. Am 28. Februar besuchte ich den Gouverneur, Emadul-Mulk, dessen zwanzigjähriger Sohn mich als erster empfing und mich über einen Hof, auf dem Diener und Polizisten in langen Reihen aufgestellt standen, in den Palast führte; hier nahm ich neben einem großen offenen Fenster, eigentlich einer Tür, vor einem Herdfeuer auf richtigen europäischen Stühlen Platz. Teppiche bedeckten den Fußboden – man mußte also auf Strümpfen gehen –, und auf dem Tische standen allerlei Leckerbissen; draußen auf dem Hofe tropfte das Sonnenlicht gleichsam zwischen den Zweigen der entlaubten Obstbäume hindurch.

Dann trat der Gouverneur ein, ein kleiner achtunddreißigjähriger Mann mit schwarzem Schnurrbart, und hieß mich freundlich in seiner Stadt und in seinem Hause willkommen. In kurzer Zeit unterhielten wir uns schon wie alte Bekannte, und der Emad-ul-Mulk erzählte mir, daß er in Tebbes geboren sei, wo seine Vorfahren seit 200 Jahren dasselbe Amt bekleidet und denselben Titel getragen hätten wie er. Er sagte auch, daß sein Großvater, der Emir Hassan Chan, das heutige Tebbes vor 120 Jahren aus der Erde hervorgezaubert habe, daß die Oase vorher eine Strecke nördlicher gelegen, daß aber sein Großvater, weil ihm der Boden an der jetzigen Stelle besser geschienen, Palmengärten habe anlegen und Bewässerungskanäle habe graben lassen; die »Chiaban«, die lange Allee, und der Meidan seien abgesteckt, der Basar, dessen untere Hälfte nun schon in Ruinen liege, erbaut worden und sowohl die Mestschid-i-Dschuma, die »Freitagsmoschee«, wie auch die Burg (»Ark«) zur Verteidigung gegen die Belutschen seien errichtet worden. Dabei soll aber das hohe, schon aus weiter Ferne sichtbare Minaret, das nur »Minareh« genannt wird, 900 Jahre alt und durch einen Emir Leis Seffar Sistani erbaut sein, eine Angabe, die darauf hinzudeuten scheint, daß der Boden der heutigen Oase Tebbes vor Zeiten schon einmal eine Oase gewesen ist. Das Minaret erhebt sich neben der großen Moschee; es wird aber nicht zum Ausrufen der Gebetstunden benutzt, sondern der Muezzin ruft die Gläubigen vom »Pischtak« der Moschee aus zum Gebet.

Der Emad-ul-Mulk – und wenn jemand, so muß er wohl über die Sache orientiert sein, da ihm wie einst seinen Vorfahren fast die ganze Oase gehören soll – versicherte, daß diese mit den umliegenden Dörfern 2000 Häuser und 10 000 Einwohner habe, die dem Staate 40 000 Toman »Maliat«, Steuern, bezahlten. Die Zahl der Dörfer betrug, wie ich beim Aufzeichnen ihrer Namen feststellte, 79, einschließlich der Dörfer bei Tschahrdeh und einiger anderer, die bis zu 20 Farsach von der Oase Tebbes entfernt liegen. Jedes Dorf hat seinen eigenen Kanat, und sehr selten teilen sich zwei in einen, denn die Wassermenge dieser Kanate ist so gering, daß sie nur im Ausnahmefalle für mehr als ein Dorf ausreicht. Tebbes hingegen hat selbst gar keinen unterirdischen Kanat, denn die Oase erhält ihr Berieselungswasser auf natürlichem Wege durch einen Bach, den Quellen speisen, die in den Bergen im Nordnordosten bei Teng-i-Tebbes entspringen.

Die recht vornehm aussehende Fassade des Gouverneurpalastes befindet sich auf der Gartenseite, und seine »Eiwan« oder offene Halle ist mit einem Vorhang verhängt, der nur teilweise aufgezogen wird (Abb. 145). Die Wände der großen Halle sind mit Spiegelglas verkleidet; außer ihr hat der Palast noch mehrere kleinere Hallen, und vor der Fassade befindet sich ein ziemlich großes Bassin mit steinernem Rand. Den Garten durchschneiden gerade Wege, und auch dort ist ein Bassin in den Boden eingelassen, und in seinem Wasser spiegeln sich herrliche Palmen und schöne Orangen (Abb. 146).

145. Die Halle des Gouverneurpalastes in Tebbes. (S. 53.)

146. Ein idyllischer Platz im Garten des Gouverneurs. (S. 53.)

In Tebbes zieht man Datteln, Feigen, Weintrauben, Aprikosen und Pfirsiche, Zucker- und Wassermelonen, Äpfel, Orangen und Zitronen, weiße und rote Rüben, Zwiebeln, Kohl, Spinat, Gurken, Anis, Kürbis und andere Gemüse, auch wird dort Weizen, Gerste und Hirse, sowie Tabak in bedeutender Menge gebaut. Die Palmen sind der Reichtum der Oase Tebbes, sonst aber ist die Wasserzufuhr ungenügend und der anbaufähige Boden so beschränkt, daß er die Bevölkerung der Oase nicht ernähren kann. Der Ertrag der Weizenernte deckt nur den Bedarf der nächsten acht Monate, und in dem übrigen Drittel des Jahres sind die Bewohner von Tebbes auf die Einfuhr aus Turschis und Sebsewar angewiesen. Zum Reisbau reicht das Wasser überhaupt nicht.

In Tebbes dauert der Winter vier Monate, vom Dezember bis Ende März, und der Sommer fünf Monate, von Anfang Mai bis Ende September; die übrigen sind Übergangsmonate, Frühling und Herbst. Während der großen Hitze führt man hier ein untätiges, träges Leben und sitzt beinahe den ganzen Tag im »Serdab«, einem unterirdischen Zimmer, in dem oft ein Springbrunnen angelegt ist und in das gewöhnlich ein »Badgir« das bißchen Zugluft hinunterführt, das es allenfalls noch über den Dächern geben kann. Sobald die Sonne untergegangen ist, erscheint man wieder an der Erdoberfläche und verbringt den Abend und die ganze Nacht auf den Dächern, wo dann relativ kühle Luft herrscht. Die Stadt ist im Sommer wie ausgestorben, selten besucht eine Karawane Tebbes, und das Leben in den Basaren ist erstorben. Wir besuchten also Tebbes in der besten Jahreszeit; man hatte dort noch Winter, obgleich die Temperatur nachmittags oft schon auf 20 Grad stieg.

Besonders in der heißen Zeit muß man sich vor dreierlei giftigem Gewürm hüten, das dazu beiträgt, den Bewohnern dieser herrlichen Oase das Leben zu verbittern. In alten Mauern haust eine lebensgefährliche giftige Schlange, und sowohl schwarze wie auch gelbe Skorpione soll es in jedem Hause in Tebbes geben. Es würde schwer sein, einen einzigen Bewohner von Tebbes zu finden, der nicht schon einmal oder öfter von Skorpionen gestochen worden wäre. Dazu kommt noch eine große, schnellfüßige und dichtbehaarte Raubspinne, wahrscheinlich eine Art Tarantel, deren Biß sehr gefährlich und schmerzhaft sein soll. Sie lebt in den Wüstengegenden, besonders da, wo der Boden sandig ist, und an der Grenze der Kewir. Feuerschein reizt ihre Neugierde, und wenn man draußen in der Einöde lagert, lockt das Lagerfeuer sie herbei. Unterläßt man es, ein Feuer anzuzünden, so kann man sicher sein, daß sie nicht kommt. Sie soll jedoch nicht zu ihrer Verteidigung oder aus Mutwillen beißen, vielmehr verhält es sich so: wenn man die Nacht in einem erleuchteten Zelte zubringt, kriecht die Tarantel an der innern Zeltleinwand in die Höhe und läßt sich dann auf den im Zelte Liegenden oder Sitzenden hinab. Unten angelangt, beißt sie, um sich an etwas zu halten, mit beiden Kiefern kräftig in den ersten besten Gegenstand; sollte dies zufällig eine Menschenhand sein, so erzeugt das Spinnengift Fieber. Die Leute in Tebbes behaupteten, daß, wenn man eine weibliche Tarantel töte, das Männchen sich erst dann wieder tröste, nachdem es den Mord gerächt habe. Es verfolge den Mörder wohl 3 Farsach weit und zeige sich dabei so schnellfüßig wie ein galoppierendes Pferd. Es laufe nicht wie gewöhnliche Spinnen, sondern stürme in Sprüngen vorwärts. Es lasse die Spur des Mörders nicht aus den Augen und nehme die erste Gelegenheit wahr, um ihm den Rachebiß zu versetzen. Weiter ostwärts und in Belutschistan sind mir von der Wachsamkeit und Rachsucht der Tarantel noch seltsamere Geschichten erzählt worden.