|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 8. April wurde ich mit der Nachricht geweckt, daß der Wind unerbittlich und heftig anhalte; aber die Luft war klar, und die Sonnenstrahlen spielten über dem glitzernden Wasserspiegel. Nach nur 5,1 Grad in der Nacht war es am Morgen kühl, und noch immer hatte ich allen Grund, mich über das Zögern der Sommerhitze zu wundern.

Inzwischen war eine ganze Menge neuer Tutins angefertigt worden, und die lächerlichen Nachen lagen ein Stück vom Ufer verankert, an ihren Steuerstangen festgebunden. Zwanzig Mann mußten meine Sachen nach dem Rande des Wassers hinabtragen, wo die empfindlichen Kisten in Matten und Decken eingeschnürt und vorsichtig an Bord getragen wurden. Sie wurden gleichmäßig verteilt, so daß eine Kiste oder ein Ballen auf jeden Tutin kam, die wertvollste Kiste aber auf meinen Tutin gestellt wurde; für die beiden andern waren Abbas Kuli Bek und Mirza verantwortlich. Wir nahmen 14 Kähne in Anspruch; jeder wurde von einem Mann mit einer großen Stange vorwärtsgestoßen. Auf dem Flaggschiff dieser ebenso komischen wie gebrechlichen Flottille, d. h. auf meinem Tutin, nahm auch der Tutindar Platz. So wateten wir denn barfuß 200 Meter weit nach dem Punkte hin, wo die Boote lagen und wo sie beladen werden konnten, ohne mit dem Boden in Berührung zu kommen. Wir hatten sie auch mit Fleiß so leicht wie möglich belastet, um jedes Aufstoßen auf dem Grunde während der Fahrt zu vermeiden.

Mein Tutin ist der größte von allen, fast 6 Meter lang, und mißt in der Mitte, wo er am breitesten ist, 1,20 Meter. Von oben gesehen, haben diese Kähne die Gestalt eines schmalen, spitzen Wettruderbootes oder auch eines Gigs, aber das ganze Baumaterial besteht aus langen, trocknen Bündeln gelber weicher Binsen (»Tut«), die zu ziemlich starken Spulen zusammengebunden werden. Wenn das Boot belastet ist, liegt ein bedeutend größerer Teil unter Wasser als über dem Seespiegel. Als Reling dienen zwei Binsenbündel, die vom Vorderende aus bis an die Stelle, an der man sich noch eine drittel Bootslänge vom Achter befindet, an beiden Seiten festgebunden sind. Diese Bündel verhindern auch, daß das Gepäck über Bord gleitet.

Sehr leicht gekleidet und mit nackten Beinen steht der Steuermann an der Stange im Achter und manövriert den Nachen gewandt und geschickt (Abb. 240). Er wendet sich dem Vorderende des Kahnes zu, stemmt die lange Stange, die er in seinen Händen hält, auf den Seegrund, lehnt sich beinahe mit seinem ganzen Gewicht dagegen und dreht sich dann fast ganz um, um den Druck aufs äußerste zu verstärken und das Boot vorwärtszuschieben. Diese letzte Kraftbewegung, nach der die Stange wieder aus dem Seegrunde losgemacht wird, gibt dem Kahne die größte Geschwindigkeit.

240. Ein primitives Fahrzeug. (S. 295.)

Inzwischen gingen wir, ich und meine sechs Diener, an Bord; jeder stieg auf seinen Tutin, und in plätscherndem Seegang, mit den Wellen von der linken Seite, steuerten wir so schnell auf den See hinaus, daß das Wasser um uns herum schäumte (Abb. 241, 242).

241. Auf offenem See. (S. 295.)

242. Ein Teil meiner Flottille. (S. 295.)

In der Nähe des Ufers ist der See seicht, trübe und offen; bald tritt Schilf in dünnen Beständen auf, und dann gleiten wir vorsichtig und lautlos in einen 12 Meter breiten Kanal dichtern Schilfes hinein (Abb. 243). Dieser Durchgang wird für den Verkehr zwischen dem westlichen und östlichen Ufer offengehalten. Man brennt in der Zeit des Jahres, wenn der Sumpfsee hier trocken ist, das Schilf weg; hierauf werden die frischen Schößlinge, die den Kanal zu verstopfen drohen, sorgfältig ausgerissen. Man fährt hier wie zwischen zwei aus lauter Schilf bestehenden Zäunen; der Wellenschlag wird dadurch verringert, die heftige Brise ist nicht mehr zu spüren und sofort befindet man sich inmitten ganzer Wolken kleiner Stechmücken. Indessen steht das Schilf hier nirgends so dicht und kompakt wie am Lop-nor. Das Wasser war ziemlich klar und ging in einer sehr deutlich erkennbaren Strömung nach Südsüdwest. Man konnte sie an den kleinen Kräuselungen, die sich an jedem Schilfstengel bildete, wahrnehmen. Es ist das Wasser des Hilmendflusses, das von Norden kommt und nach Süden und Südwesten in der Richtung des Kuh-i-Chodscha strömt.

243. Durch einen Schilfkanal. (S. 295.)

Nachdem wir eine Stunde gefahren waren, nahm die Tiefe ein wenig zu, betrug aber während der ganzen dreieinhalbstündigen Überfahrt auch nicht ein einziges Mal mehr als 2 Meter und die Stellen, wo es 1½ Meter tief war, waren verhältnismäßig kurze Strecken.

Als wir ungefähr die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, begegnete uns ein Tutin mit einem persischen Diener des englischen Konsulats, der mir einen sehr liebenswürdigen Begrüßungsbrief von Hauptmann Macpherson überbrachte. Wir hielten daher auf dem hellgrünen Wasser; ich las den Brief und schrieb schnell eine kurze Antwort, die dem Boten eingehändigt wurde. Sein Kahn kehrte eiligst wieder um und war bald wieder im Schilf verschwunden. Eine Strecke weiter trafen wir eine ganze Flottille Binsenboote, die auf Befehl des Konsulats für mich hergestellt worden waren; auch sie mußten umkehren und folgten uns auf dem Fuße. Einen lustigen Anblick boten alle diese kleinen Kähne, die sich knapp über den Wasserspiegel erheben und von ihren Schiffern vorwärtsgeschoben werden. Es war eine frische, herrliche Fahrt, die zehnmal so lange hätte dauern können. Der Wind brachte Kühlung und hielt die stechenden Insekten fern; um 1 Uhr hatten wir nur 13,1 Grad, obgleich der Himmel vollkommen klar war.

Bald gleiten wir durch enge Gänge hindurch, bald wieder über offene Wasserflächen hin. Das Schilf steht hier draußen ziemlich dünn, und die gelben Blätter des vorigen Jahres ragen selten mehr als zwei Fuß hoch aus dem Wasser; das frische, grüne Schilf schaut kaum fußhoch aus dem See heraus. Die gelbe Farbe dominiert, die grüne schimmert noch recht spärlich hindurch. Den Kuh-i-Chodscha haben wir wie eine gewaltige, abgeplattete, tafelförmige Landmarke auf der rechten Seite, und das Schilf steht so dünn, daß es selten imstande ist, den Berg ganz zu verdecken. Indessen sind wir gewöhnlich auf allen Seiten von Schilfdickicht umgeben; hierdurch wird die Täuschung hervorgerufen, daß man einen ziemlich engen Wasserweg zu durchfahren glaubt. Die Hunde ließen sich dadurch täuschen, sprangen ins Wasser und hofften, nach dem trocknen Lande schwimmen zu können; sie merkten aber bald, daß sie sich gründlich geirrt hatten, und schwammen ermattet und keuchend zum nächsten Tutin, der die verdutzten triefenden Tiere aufnahm. Dort blieben sie ohne weitere Schwimmgelüste liegen, bellten und jaulten aber jämmerlich und hielten die ganze Fahrt entschieden für ein greuliches Abenteuer.

Der See wird offen, und die Wellen plätschern im Winde munter gegen die Backbordreling; es gibt tüchtige Spritzer, aber meine Sachen werden dadurch nicht gefährdet. Hier und dort hört man Wildgänse schreien; alles, die ganze Landschaft erinnert mich an den Kara-koschun im Loplande und seine großen Sümpfe.

Jetzt sausen wir wieder in einen gelben Kanal hinein. Das Wasser ist hier sehr trübe und sieht aus, als ob es direkt aus dem schlammigen Hilmend komme.

Auf der letzten Strecke nach dem Ostufer wuchs gar kein Schilf; wir fuhren hier über eine sehr ausgedehnte, offene Wasserfläche, die einem gewaltigen See glich (Abb. 244). Die Tiefe betrug nur einen halben Meter, und das Wasser war außerordentlich trübe und voller Stengel und Schmutz, was jedoch dem Umstand zuzuschreiben war, daß hier vor kurzem eine Herde Kühe auf ihrem Wege von oder nach einer Seeweide durchgepatscht war. Vor uns im Osten zeigt sich eine Reihe Hütten, auf die wir lossteuern; an ihren beiden Seiten sieht man Vieh umherlaufen, eine unendliche Masse schwarzer Punkte. Das Land ist so niedrig, daß man es erst dann sieht, wenn man sich unmittelbar davor befindet; daher hat es den Anschein, als gehe das Vieh auf dem Wasserhorizont selber umher.

244. Dem Ostufer zu. (S. 297.)

Als wir uns dem Ufer näherten und der See nur etwa 4 Dezimeter oder noch weniger tief war, sprangen die Schiffer von den Tutins ins Wasser und schoben die Kähne nach einem Punkte hin, der einige zwanzig Meter vom Ufer entfernt lag. Die Hütten, die ungefähr dreißig Meter vom Ufer lagen, wurden gerade von ihren Besitzern abgebrochen. Man sah die Leute ihre Habe zusammenpacken, die Schilfmatten aufrollen und die Gestelle auseinandernehmen. Sie wurden durch das Steigen des Wassers bedroht und beabsichtigten, nach sichererem Boden im Nordosten überzusiedeln.

Wir schlugen unser Lager Nr. 66 in unmittelbarer Nähe des im Umzug begriffenen Dorfes auf und waren dort tatsächlich auf allen Seiten von Wasser umgeben, denn im Osten zeigte sich ein ganz schmaler, seichter Wasserarm, der den kleinen trocknen Platz, auf dem meine Zelte standen, gleichsam umkrallte; aber es hieß, daß diese Nacht noch keine Überschwemmung zu befürchten sei.

Der Führer und die Besatzung der Flottille wurden für ihre wackere Arbeit bezahlt; gleich darauf sah man sie westwärts über den See hinfahren. Ich hatte diese Tutins als besonders praktische und sichere Boote kennengelernt. An Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit lassen sie sich mit den Kähnen der Lopleute allerdings nicht vergleichen, dagegen können sie bedeutend stärkern Seegang aushalten. Sind sie nur genügend fest zusammengebunden, so nehmen sie es auch mit dem heftigsten Seegang auf, denn infolge ihrer Bauart können sie sich ja nie mit Wasser füllen und sinken. Selbst dann, wenn die Wellen gerade über sie hinschlagen, liegen sie noch ebenso hoch über dem Wasser wie im ruhigen Wetter, während schon ziemlich kleine Wellen einen Lopkahn füllen können.

Von unserm Lager aus erblickt man im Osten, Norden und bis nach Nordwesten hin eine einzige, zusammenhängende Wasserfläche, die höchst ansehnliche Dimensionen hat und einer Meeresbucht gleicht; es ist der große Hamun. Von Nordwesten nach Südsüdwesten zeichnet sich eine leichte, blaue Bergkontur am Himmel ab, das Hochland, das wir eben durchzogen haben und das die westliche Grenze des Hamungebietes ist. Die ferne Gebirgsreihe scheint sich direkt aus dem See zu erheben, aber dies ist natürlich nur eine Sinnestäuschung. Beinahe rings um den ganzen Gesichtskreis herum ist die Linie des Horizonts wie mit einem Lineal gezogen; nur hier und dort machen Hütten, Schilfbestände und weidendes Vieh sie etwas unregelmäßig.

Der See ist außerordentlich seicht, obgleich man es wohl als sicher ansehen kann, daß sich seitwärts der Linie, der wir folgten, auch tiefere Stellen befinden. Aber er ist auch sehr umfangreich; die Wassermassen breiten sich über großen Gebieten dieses durch Schlamm nivellierten Landes papierdünn aus, und das Wasser ist überall süß; der ganze Hamun ist sozusagen eine erweiterte Mündung oder ein zusammengeflossenes Delta des Hilmend, ebenso wie der Kara-koschun ein Inlanddelta des Tarim ist.

Das Ufer, an dem wir jetzt zu Gaste waren, ist dem Nordwind ausgesetzt, und da dieser heute gerade an Heftigkeit abnahm, sank der Wasserspiegel, wenn auch nur um einige Millimeter. In gewöhnlichen Fällen hätte man infolgedessen einen ordentlichen Seegang gegen das Ufer erwarten sollen, aber davon war nichts zu verspüren. Dies liegt an den Schilfbeständen, die da und dort als Wellenbrecher dienen. Wenn der nördliche Wind sich ganz legt, geht das Wasser wie in langsamer Wellenbewegung nach Norden zurück, um dort die Ufer, die der Wind trocken gelegt hat, zu überschwemmen.

Wir hatten uns schon früh gelagert und hofften, daß unsere neuen Transporttiere sich noch vor Abend einstellen würden; es kam aber keine Seele. Vergebens spähten wir nach der neuen Karawane aus und warteten sehnsüchtig auf unserer erbärmlichen Insel, wo wir, nachdem die letzten Holzkisten geopfert worden waren, nicht einen Splitter mehr zum Feueranzünden hatten. Auch mit den Lebensmitteln war es schlecht bestellt, sogar Tee und Zucker waren ausgegangen; glücklicherweise hatten wir noch Mehl, und im Laufe des Tages wurden drei Hühner und etwa zwanzig Eier erstanden; nun waren wir wenigstens vor dem Verhungern gerettet.

Am 9. April war es um 7 Uhr morgens 11,1 Grad warm; es war empfindlich kühl in dem gewöhnlichen Morgenwind, der draußen brauste und pfiff. Keine Wolke zeigte sich am Himmel, die Gebirge im Westen standen im Sonnenlicht klar am Horizont, traten aber nur in sehr schwachen Farben hervor; nur der Kuh-i-Chodscha ist ebenso scharf gezeichnet wie gestern. Das Dörflein war jetzt beinahe ganz verschwunden; eine einfache Hütte stand noch, in der Kinder mit einer eintönig schnurrenden Handmühle um die Wette schrien. Vor Überschwemmung hätten die Bewohner sich nicht zu fürchten brauchen, denn das Wasser war während der Nacht 10 Meter von meinem Meßpflocke zurückgetreten. Aber das Land ist so flach, daß der Wasserspiegel wohl nur um einen oder zwei Zentimeter zu fallen braucht, damit eine so bedeutende Trockenlegung stattfindet.

Aus Mangel an Karawanentieren mußten wir hier wie Gefangene verweilen und geduldig warten. Meine Leute standen unverdrossen hinter dem Zelte, um nach Südosten zu schauen, und das Fernglas ging von Hand zu Hand, aber alle die schwarzen Punkte, die sich am Horizont zeigen, waren immer nur – Rinder!

Jetzt endlich! Um 9 Uhr meldet Abbas Kuli Bek, daß eine Karawane heranziehe; bald darauf erscheinen einige Leute des Konsulats mit 15 Mauleseln und 2 Reitpferden, und im Handumdrehen ist all mein Sack und Pack aufgeladen. Ich steige zu Pferd, und nun geht es englischer Gastfreiheit und einem verpesteten Lande entgegen. Die großen, offenen Wasserflächen des Hamun zur Linken, ritten wir über eine morastige Halbinsel und folgten dann einem trocknen, gewundenen Pfad nach dem Dorfe Afselabad (Abb. 245), wo ich sechs Führer aufbot, die die verwickelten Wasserwege in all ihren Einzelheiten kannten und wußten, wo die besten Furten lagen. Da ich außerdem meine sechs Leute und zwölf Mann aus dem Konsulat hatte, brauchte ich mich wegen des Gepäcks nicht zu beunruhigen; auch an ziemlich schwierigen Stellen wußten wir es trocken hinüberzubringen.

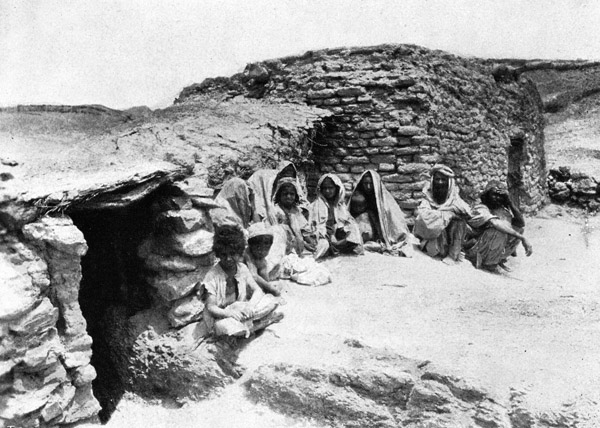

245. Afselabad. (S. 300.)

Zuerst waren drei breite Deltaarme des Hilmend zu überschreiten, dessen schnellfließendes Wasser sogar Stromschnellen bildete und ganz dick von Staub und Schlamm war, den der Fluß von den neulich, noch so trocknen, vom Wind zernagten höher liegenden Ebenen herabschwemmte. Darauf folgte ein gewaltiger Sumpfsee mit sehr seichtem Wasser und schmalen, flachen Streifen noch nicht überschwemmten Landes. Das Schlimmste dabei war, daß der Seegrund morastig und so weich war, daß die Tiere bei jedem Schritt tief darin einsanken und ich in größter Besorgnis um die Kisten schwebte, die die wertvollen Ergebnisse der Reise, meine Aufzeichnungen, Karten, Skizzen und Photographien, enthielten. Aber die Dorfleute befanden sich im Wasser ebenso in ihrem Element wie die Fische. Einer ging zu Fuß voran, um den Grund zu untersuchen, die andern stützten auf beiden Seiten die Kisten, die die Maulesel trugen, und paßten sorgfältig auf, daß sie nicht ins Rutschen gerieten, wenn die Tiere gar zu tief in den Morast einsanken.

Dann kam eine Strecke trocknen Landes, das in eine lange, schmale Halbinsel auslief. An der Spitze lag, meiner wartend, ein dem Konsulat gehörendes Boot aus Segeltuch. Doch die Wassermänner erklärten, daß es ganz überflüssig sei; es blieb also liegen, und ich ritt mit der Karawane durch eine große überschwemmte Fläche deren Tiefe höchstens einen Meter betrug und deren Boden meistens fest und hart war. Über eine tiefe, tückische Rinne kamen wir alle glücklich hinüber, nur nicht Abbas Kuli Bek, dessen Maulesel stolperte und fiel, so daß der Reiter ein gründliches Bad nahm.

Darauf folgte festes, trocknes Land aus feinem grauem Tonboden, den nordsüdliche Windfurchen durchziehen, genau so wie in der Lopwüste. Dann ritten wir zwischen grünen Feldern hin, und auf der letzten Strecke war der Boden wieder vegetationslos.

Vor uns zeigt sich jetzt die Hauptstadt von Seïstan. Man nähert sich diesem Pestherde mit einem gewissen Gefühl der Besorgnis. Links liegt Nasretabad innerhalb seiner Stadtmauer, rechts die Schwesterstadt Husseinabad, wo die Fahne des russischen Konsulats an hoher Stange flattert. Eine breite, offene Straße, die schon beinahe ein offener Platz ist, führt zum Portal des englischen Konsulats. Mitten auf dem großen, viereckigen Hofe erhebt sich das Konsulat, ein langgestrecktes Steingebäude in einem einfachen, praktischen orientalischen Stil, von einer Veranda mit steinernen Säulen umgeben (Abb. 246). Am Haupteingang erscheint der Konsul, Hauptmann Macpherson, um mich willkommen zu heißen, und nach einigen Minuten befinde ich mich in einer herrlichen Wohnung inmitten all des Komforts, den man sich in diesem abgelegenen Teil der Welt nur wünschen kann.

246. Das englische Konsulat in Nasretabad. (S. 302.)

Sechs Engländer, alle ohne Damen, hielten sich jetzt in Seïstan auf; mit ihnen verlebte ich neun unvergeßliche Tage. Die Engländer verstehen es, ihr »Home« mit sich zu nehmen, wohin sie auch verschlagen werden, und selbst hier, in diesem greulichen Nasretabad, ging es bei ihnen ungefähr ebenso zu wie in London. Man erschien nicht unrasiert, wenn man sich im großen Saal zum Lunch versammelte, und beim Dinner war man sehr elegant gekleidet, frische Wäsche, Smocking und Lackschuhe! Und nachher sank man in weiche Lehnstühle, um seinen Kaffee zu einer hochfeinen Zigarre zu trinken, und während das Grammophon an die Sängerinnen und Tenore der großen Welt erinnerte, wurde Whisky und Sodawasser serviert, und wir unterhielten uns über Iran, Tibet und die Pest. Die Stimmung war angeregt und heiter, und man konnte kaum ahnen, daß draußen der Todesengel umherging und seine unglücklichen Opfer aufsuchte.