|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Seïde aus Tebbes, der mich mit sechs Mietskamelen und zweien zu seinem eigenen Gebrauch bis hierher begleitet hatte, ließ sich bestimmen, auch noch nach Neh zu folgen. Er wurde gut bezahlt, und in Naibend konnte man für kein Geld Kamele mieten. Die Karawane bestand also aus 8 Mann und 21 Kamelen; Proviant hatten wir zu einer fünftägigen Reise eingekauft. Am Morgen des 20. März verließ ich Naibend, von einer dichten Zuschauer- und Bettlerschar begleitet. Aber noch ehe wir die kleine Schwelle Gudar-i-chur erreichten, auf deren Höhe ein Steinmal errichtet ist, waren die letzten unserer Begleiter wieder nach ihren Hütten auf dem Felsenhügel über den Palmen zurückgegangen.

Im Osten ragt der Berg empor, auf dem unser heutiger Lagerplatz Schand-Ali-Riza-Chan liegt; man rechnete bis dorthin nur 3 Farsach, obgleich mir die Entfernung viel größer erschien. Doch der Seïde behauptete, der Farsach sei in der Gegend hier beinahe doppelt so lang wie der in Tebbes; wenn er auch übertrieb, so war der Unterschied doch merkbar.

Von Gudar-i-chur senkt sich das Terrain langsam, und wir lenken unsere Schritte nach einem Chaos hin, dessen ferne Grenze in geheimnisvollem Dunst verschwindet. Einer der Schneegipfel des Kuh-i-Naibend ist wieder hinter uns aufgetaucht. Ich habe das Gefühl, daß dieses Gebirge lange wie ein Denkstein am westlichen Horizont stehen und mich an das malerische Dorf erinnern wird, das seine Mauern hoch über rauschende Palmen erhebt.

Der Weg ist gut und bequem, ein kaum erkennbarer Fußpfad zwischen Grus und Lehm. Es ist die große Landstraße nach Birdschan. Im Südosten, 5 Kilometer entfernt, erhebt sich aus der ebenen Wüste ein kleiner isolierter Berg, eine Klippe im Meere, und noch weiter hinten glitzern weiße Kewirflächen.

Vom Haus-i-kalifa, einem rechtwinkligen, gemauerten Brunnen, der voll Wasser stand, wird unsere Richtung direkt östlich, und langsam gelangen wir von den Abhängen des Kuh-i-Naibendmassivs zu einem Sammelbett hinunter, das nach Süden gerichtet ist. Die Höhe beträgt hier nur 776 Meter, wir sind also von Naibend 300 Meter herabgestiegen. Auf der andern Seite steigen wir langsam wieder an. Die Landschaft ist verzweifelt einförmig, still und tot Das vorherrschende Gestein ist Porphyrit in verschiedenen Abarten. Schon bei einer der ersten Wegkrümmungen ist das lachende, freundliche Naibend hinter uns verschwunden.

Zwanzig bis dreißig Meter hohe, zerstreut liegende, verwitterte Landrücken und Felshügel begleiten die Straße auf beiden Seiten nach Ostnordost. Sie führt in einem breitern Bett weiter, das weiß von Salz ist und ein Rinnsal mit ganz salzigem Wasser hat; die Kamele kosten das Wasser, heben aber sehr schnell wieder den Kopf und schnauben, prusten und spucken mit ihren fleischigen Lippen. Die ganze Gegend ist ein ödes, düsteres und totes Land. Bei Tagh-i-Ali-Riza-Chan konnten die Kamele sich wieder entschädigen, denn dort stand eine große Regenwasserlache. Von diesem Gelände kann nur eine ganz spezielle Karte einen wirklich klaren Begriff geben. Hier gibt es keine großen, dominierenden klaren Züge in der Plastik des Bodens. Alles ist sozusagen zerpflückt, alle Gebirge sind verwittert und stehen wie Bruchstücke und Ruinen, als Andeutungen und Denkmäler früherer Falten der Erdrinde da. Keine Vegetation hindert die Denudation und die Verwitterung an ihrer Zerstörungsarbeit, die Gebirge zerfallen in Schutt, der Schutt wird zu Staub pulverisiert, den Staub spült das Regenwasser fort, füllt damit die Depression aus und bildet dadurch Flächen ebener Kewir. Nur zur Linken haben wir jetzt einen zusammenhängenden Kamin aus Porphyrit, der eine rote Farbe hat, zerklüftet und verfallen ist. Er heißt Kamar-i-Ali-Riza-Chan. In einem fort ziehen die Kamele mit langen, abgemessenen, langsamen und würdigen Schritten auf dem wenig gewundenen Pfad vorwärts. Ihr Gang ist königlich vornehm, sie setzen die Fußschwielen fest und sicher auf den Boden. Ihre Geduld ist das einzige, was die langen, stillen Wege der Wüste besiegt. Selten wenden sie das Haupt seitwärts; sie schauen nach vorn, und der Blick ihrer schönen, glänzenden Augen ist ruhig und philosophisch. Woran mögen diese schweren Arbeitskolosse wohl denken? Ihr Gesichtskreis reicht nicht bis an den Rand des Horizonts. Sie sehnen sich nur nach dem Strohhäcksel und der Baumwollsaat des Abendlagers.

In der Steppe bei Schand-Ali-Riza-Chan durften sie am Fuße einer kleinen Schwelle grasen. Hier ist ein Abflußbett oder »Schand«, dessen Boden dichter, grober Sand bedeckt; in diesem braucht man nur einen halben Meter tief zu graben, um frisches Wasser zu erhalten. Um 4 Uhr war der Kuh-i-Naibend sehr schwach sichtbar, bald darauf aber war er ganz verschwunden und hinter dichten, schweren Wolken versteckt, die sich in einem mit Hagel gemischten, heftigen Regenschauer entluden. Die Seehöhe im Lager Nr. 51 betrug 843 Meter.

Der folgende Marschtag führte ebenfalls durch ödes Land, durch eine Reihe flacher Becken, ein Terrain, das sich im allgemeinen südwärts nach der Lut hin abdacht. Der Kuh-i-Naibend ist wieder sichtbar und der Kuh-i-Ispendiar, der ein Teil des Kuh-i-margho im Nordnordwesten ist, ebenfalls. Ein dritter dominierender Bergstock, der im Osten vor uns liegt, heißt Kuh-i-germab. Rechts tritt die gewaltige Lutwüste nur noch selten hervor. Der Boden ist bestreut mit feinem Grus aus dem rotbraunen verwitterten Porphyrit, der auf den Seiten des Wegs ansteht.

Man marschiert immerzu und glaubt unausgesetzt, der Mittelpunkt derselben einförmigen Landschaft zu bleiben; man schreitet über die flachen Wellenlinien des Bodens, die an die Dünung eines Meeres erinnern.

Das Lager Nr. 52 wurde in 884 Meter Höhe in einem größern Tale aufgeschlagen, das nach Südosten geht und Schand-i-schamtuk heißt. Wie im vorigen Lager erhielt man auch hier an jeder beliebigen Stelle des sandigen Beckens durch Graben frisches Wasser. Der Ort ist den Karawanen gut bekannt. Vor uns war eine Karawane dort angelangt, die von Ser-i-tscha kam und mit Gerste nach Naibend ging. Ser-i-tscha ist ein Dorf, das zum Bezirk Birdschan gehört. Der Hakim, der Gouverneur, von Birdschan hatte seinen Untergebenen verboten, den Nachbarn Korn zu verkaufen, damit nicht in seinem Gebiete eine Preissteigerung eintrete. Die Karawane, die jetzt in Schand-i-schamtuk lagerte, hatte also Schmuggler als Führer, die die Wüstenwege benutzten und die große Landstraße zwischen Birdschan und Naibend sorgfältig vermieden.

Heute war »Norus«, Neujahrstag. Meine schiitischen Diener, d. h. die ganze Gesellschaft, machten mir in feierlicher Prozession ihre Aufwartung, um kleine Gaben in klingender Silbermünze zu erhalten und von den Lippen eines Heiden den Wunsch »Eid Mobarek«, »Gesegnetes Fest« zu hören.

22. März. So spät im Jahr und doch nur +2,3 Grad Minimum in der Nacht und 8,2 Grad um 7 Uhr morgens! Man zog sich wieder warm an; hier herrschte kein Sommer. Die Leute nannten den kühlen Nordwind »Bad-i-bahar«, den Frühlingswind; vielleicht ist er ein charakteristisches Zeichen der Jahreszeit und ein Vorläufer großer Hitze.

Eine Lücke oder ein Tor, in dem sich alle Gewässer der Gegend vereinigen, um nach der Lut hinunterzugehen, lassen wir rechts liegen. Nemeksar, die »Salzpfanne«, heißt eine unregelmäßige Kewirfläche zwischen den Bergen; in diesen Gegenden bezeichnet Nemeksar dasselbe wie in andern das Wort Kewir, nämlich Salzwüste.

Unsern Marsch hinderte in 898 Meter Seehöhe ein richtiger Fluß, der Rudchaneh-i-jengal-i-nacho, in dessen 100 Meter breitem Flußbett in der Sekunde nur anderthalb Kubikmeter schmutzigroten, bittern Wassers strömten. Noch war das Flußbett überall feucht von der letzten Flut, und sein Boden bestand meistens aus Sand, im übrigen aber aus gelbem Schlamm. Der fest zusammengedrückte Schlamm war überall tragfähig, der Sand jedoch weich, naß und tückisch. Abbas hätte seinen Esel beinahe in einem bösen Loche verloren, in dem das mit dem Hinterleib eingesunkene Tier nach und nach von einem gewaltigen Ungeheuer verschlungen zu werden schien. Eines der Kamele des Seïden mußte eine weiter flußaufwärts liegende Stelle erproben. Obgleich es sehr mühsam patschte und recht tief in den Sand einsank, kam es ohne weitere Unfälle hinüber; wir folgten seiner Spur. Der Fluß geht nach Südsüdosten nach der tiefsten Depression der Lut.

Das Land wird immer wüster, immer trostloser, je weiter wir in der persischen Wüste nach Osten vordringen. Es ist kaum glaublich, daß es nach Süden zu besser werden wird, wenn man die Oasen ausnimmt, die hier und dort zerstreut liegen. Niedrige Tamarisken und Saxaule, vereinzelte Grasbüschel und Steppenpflanzen prangen gelegentlich einmal in frischem Lenzgrün; diese lebhaften Farbenflecke wirken um so erfrischender in dem immerwährenden Grau, als sie so selten sind.

Zu unserer Linken erhebt sich der Germab-Berg, der bald hinter uns zurückbleiben wird, rechts fällt das Terrain in weiten Wellen nach Süden hin ab; das Land wird immer offener und flacher. Überall ist Porphyrit vorherrschend. Fern im Südsüdwesten ahnen wir in einer schwachen blaugrauen Andeutung einen Doppelberg; es ist der Kuh-i-murgab, der »Berg des Vogelwassers«; auf seinen beiden Seiten geht der Horizont der Wüste in den dunstgetrübten Rand des Himmels über. Wir kreuzen einen Fußpfad, den Weg zwischen Chabis und Birdschan. Er sieht nicht nach viel Verkehr aus; der Reisenden, die nicht lieber über Naibend ziehen, sind es gewiß nur wenige. Ein wenig rechts, jenseits des Kuh-i-murgab, zeigt sich in noch matterer Farbe der bedeutend höhere Kuh-i-derbend.

Das Gelände steigt nach Osten hin allmählich an. Immer offener und ebener wird das Land im Süden. Wir ziehen auf dem Rande eines ungeheuer großen, unglaublich flachen und seichten Beckens hin, und wir haben das Gefühl, daß es sich hier um kolossale Entfernungen handeln muß und daß das Renndromedar hier mehr als genügenden Raum für seinen schnellen Lauf hat.

Für die Nacht richteten wir unsere Zelte im Lager Nr. 53 an einem Brunnen auf, der Gelle-tscha heißt und salzhaltiges Wasser hat. Wir waren wieder bedeutend gestiegen und befanden uns in 1196 Meter Höhe. Eine Anzahl Kamele aus dem Dorfe Bermentsch weideten in der Gegend. Nach Süden, dem Innern der Lutwüste, hinzeigend, sprachen die Hirten von der Schahr-i-lut, der »Wüstenstadt«, deren Ruinen ein 20 Farsach großes Gebiet bedecken sollen. Aus der Ferne gesehen, glichen sie einer schwachen Wellenlinie; nähere man sich ihnen aber, so finde man dort nichts anderes als nackte Erdhügel. Wie viele solcher sagenhaften Städte gibt es doch im innersten Asien!

Die Hirten wohnten in einer Höhle, einer Erdgrotte mit Saxaulstengeln und Zweigen als Dach. Auf der ganzen nächsten Tagereise gehen bald größere, bald kleinere Abflußrinnen nach Süden und Südwesten, und selten legen wir 10 Meter zurück, ohne auf eine trockne Rinne zu stoßen. Die Depression der Lut ist wie die Kewir ein gewaltiges Sammelbecken, nach welchem das Wasser von allen Seiten her hinabströmt. Doch nur selten hört man in diesen zahllosen Betten, die von allen Seiten her nach dem tiefsten Teil der Einsenkung hin zusammenlaufen, fließendes Wasser rauschen. Wohl regnete es am 23. März um 8 Uhr fein und leicht, aber das ausgedörrte Erdreich wurde kaum merkbar feucht.

Seltsam, daß der Sommer noch immer auf sich warten ließ! Die Temperatur stieg nicht über 13 Grad, und infolge des herrschenden Südostwindes war es fast kalt und unfreundlich. Die Welt zerfetzter, verwitterter Hügel, die uns gestern umgab, hatte jetzt schmutziggrauer Nebeldunst verschlungen, und den Himmel verdeckten schwere, drohende Wolken.

Nach einstündigem Marsch auf ebenem, stellenweise reich mit Steppenvegetation bewachsenem Boden verzieht sich der Nebel, die Regenwolken verteilen sich, und man hat wieder freien Ausblick auf die vor uns liegende Straße, die sich indessen bald in einem Labyrinth kleiner, unangenehmer, ermüdender Berge verliert, einem bunten Durcheinander kleiner Rücken, Hügel und Täler, wo es unausgesetzt bergauf und bergab geht. So hoch wie hier sind wir seit Teheran nicht wieder gewesen. Dieser Umstand nebst dem ungünstigen Wetter erklärte die unerwartet niedrige Temperatur, die um 1 Uhr mittags kaum 13 Grad betrug.

Auf der kleinen Paßschwelle Bend-i-ser-i-gudar (1399 Meter) stand ein Süßwassertümpel, aus dem sich die Kamele satt trinken konnten, während wir den Vorrat in den Schläuchen erneuerten. Dann geht es wieder bergab in ebenso zerrissenem, verwirrendem Gelände wie bisher, zwischen verwittertem Tonschiefer und Porphyrit. Kamelfährten und Schafspuren sind häufig, aber dennoch ist dieses Land trostlos öde und einsam. Nachmittags begann es wieder tüchtig zu regnen, und es war so frisch, daß man lieber zu Fuß ging. Wie so ganz anders war es doch in dem »Germsir«, dem warmen Lande, in Tebbes und Naibend! Nun befanden wir uns auf einer verhältnismäßig hohen Bodenanschwellung zwischen zwei Depressionen.

Die Quelle im heutigen Lager Nr. 54 hieß Tscheschme-i-sehesid (1332 Meter); in ihrer Nähe erhebt sich der Berg gleichen Namens. Alles rinnende Wasser dieser Gegend geht nach einem kleinen, isolierten Becken, das Nemeksar-i-tscha-schur, der »Salzbehälter des salzigen Brunnens«, heißt und im Süden durch einen niedrigen Kamm begrenzt wird. Dorthin führt ein Pfad, den nur kleine Salzkarawanen benutzen, denn in der Depression soll Speisesalz abgelagert sein.

Das Land bleibt ebenso einförmig wie bisher. Vergeblich späht man nach einer Oase, einer Karawane oder sonst etwas aus, das diese die Geduld auf die Probe stellende Einöde unterbräche. Schmal und unbedeutend, oft durch Stürme und Regenwasser verwischt, schlängelt sich der Pfad nach Ostsüdosten über einen durch Rinnen ausgekehlten, grauen Schuttkegel hin, der langsam nach Süden abfällt, wo sich eine Menge kleiner steriler, verwitterter Kämme untereinander und mit unserer Straße parallel erheben.

Schwindlig und wirr im Kopf nach dem gestrigen langen Marsch und der angestrengten Arbeit, sowie auch von dem ewig in den Ohren sausenden Glockengeläute und Schellengeklingel, sitze ich träumend und schaukelnd auf meinem prächtigen Kamel und mustere Schritt für Schritt die öde Landschaft, die sich in meiner unmittelbaren Nähe beständig verändert, aber in der Ferne stundenweit dieselbe bleibt. Heute brachte es die Temperatur nicht über 11,3 Grad, und ich freute mich, daß ich einen Mantel um die Schultern und eine Kapuze über der Mütze hatte. Noch immer fühlte ich mich stark nach den unbekannten Teilen der Lutwüste hingezogen. Wenn dieses eigensinnige kalte Wetter anhielte, würde ich ohne Gefahr eine Exkursion nach Süden ausführen können.

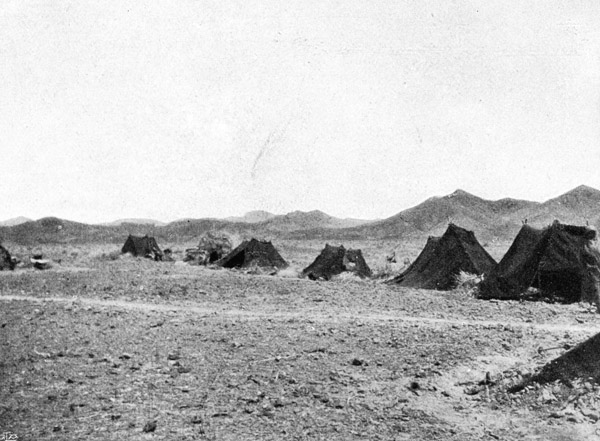

Endlich ein Zeichen von Leben! Neben der Straße haben wandernde Nomaden ihre schwarzen Zelte aufgeschlagen (Abb. 213). Wir machen halt und schauen in zwei hinein. Das schwarze Zelttuch ist um konisch gestellte Stangen gezogen, die gerade an der Spitze eine kleine Öffnung lassen, durch die der Rauch entweichen kann. Um den Herd abgenutzte Teppiche einfachster Art und darauf ein Kreis von alten Kleidungsstücken, Kissen und Lumpen, ein Eldorado für Schmutz und Ungeziefer. Draußen zwei Haufen Brennholz, aus dürren Büschen der Steppe bestehend. Wir kauften ein Schaf und einen ausgiebigen Vorrat an saurer Milch, die in Lederbeuteln aufbewahrt wurde; Zeugen des Handelsgeschäftes waren eine Menge barfüßige Weiber und zerlumpte Kinder, die wie ein Bienenschwarm um uns summten (Abb. 214).

213. Schwarze Nomadenzelte. (S. 138.)

214. Nomadenfrauen und Kinder. (S. 138.)

Die jungen Frauen, diese Kinder der Einöde, die gleich den dürren Kräutern der Steppe ihre Nahrung aus dem kargen Erdreich ziehen, waren in all ihrer Armut außerordentlich malerisch und benahmen sich mit einer ungenierten Dreistigkeit, die man bei der angesiedelten Bevölkerung niemals findet. Sie drängten sich an mich heran, faßten mich an, zupften an meinen Kleidern und interessierten sich lebhaft für den Stoff meines Mantels und meiner Kapuze. Sie fragten mich, ob ich ihnen nicht einige Türkise schenken könne, bettelten um Geld, schrien und schnatterten durcheinander, lärmten wie wilde Katzen und bestürmten mich mit einer solchen Energie, daß ich mich schließlich nur durch die Flucht aus diesem Wespenneste retten konnte.

Der Zug schreitet nach Osten weiter. Fünf Männer in weißen Turbanen, die in Ostpersien oft und in Belutschistan immer getragen werden, treiben eine kleine Eselkarawane westwärts. Von einer neuen Schwelle aus werden wir Zeugen eines neuen Szenenwechsels: vor uns erstreckt sich flaches Land mit abfallendem Boden, rechts haben wir dasselbe Labyrinth kleiner Berggruppen und Kämme wie bisher, im Norden erhebt sich der 2528 Meter hohe Kuh-i-schah, der Königsberg; er steht frei und ist höher als die andern Gebirge der Gegend.

Der Schuttkegel des Kuh-i-schah fällt ganz gleichmäßig gerade nach Süden ab und ist nur von kleinen Erosionsrinnen durchzogen. Dünnes, lenzgrünes Gras hat hier und dort zu sprießen begonnen und verleiht der Steppe eine anmutige Farbe. Trockne Stengel haben neue saftige Blattknospen; die winterlichen Niederschläge haben ihre Arbeit getan, bald wird die Steppe wieder zum Leben erwachen, der Frühling ist ihre beste Zeit. Überall sieht man zahllose Schaf- und Rinderspuren; wir befinden uns in einem Teile des Landes, in welchem die Bevölkerung von Viehzucht, nicht vom Anbau der Datteln lebt. Wir nähern uns einem bewohnten Ort, nach dem sich die Wege und Pfade hinziehen. Eine zu unserer Rechten liegende Ruine heißt Kelat-i-Ali-Riza-Chan, und dort hinten zeigt, sich endlich das erste Dorf seit Naibend.

Auf einer unfruchtbaren Ebene liegt Ser-i-tscha, 1270 Meter hoch. Ein langweiligeres, farbloseres Dorf kann man sich nicht denken. Seine 100 Lehmhütten liegen auf einem Haufen; sie haben alle Kuppeldächer wie die Häuser in Kerim Chan und Tschupunun, denn hier gibt es nicht einen Baum, nicht eine Palme, aus deren Holz, Zweigen und Blättern sich ein flaches Dach herstellen ließe. Die Einwohnerzahl soll etwa 800 betragen. Wir reiten an Feldern vorüber, auf denen Weizen, Gerste, Gemüse und Baumwolle gebaut werden, und schlagen unsere Zelte im Lager Nr. 55 unmittelbar an der Nordseite des Dorfes auf.

Ein ortskundiger Mann muß mir die Auskünfte über die Gegend erteilen, deren ich bedarf. Er beschreibt mir alle Verkehrsstraßen, die in Ser-i-tscha zusammenlaufen, und erzählt mir, daß seit einem Monat die Pest in Chabis wüte und die aus diesem Orte kommende Straße infolgedessen gesperrt sei; Karawanen aus dieser Richtung werden 2 Farsach vor Ser-i-tscha angehalten. Füchse, Wölfe, Schakale und Panther gibt es in dieser Gegend, aber auch Gazellen, Wildschafe und Antilopen. In den benachbarten Gebirgen liegen wohl 50 Dörfer teils in der Nähe von Ser-i-tscha, teils in größerer Entfernung. Die nächsten besitzen zusammen 2000 Kamele, die nur zur Zucht, nicht für den Karawanendienst benutzt werden.

Man erzählte mir hier auch von den Dschambasdromedaren in dem Lande weiter südwärts und im Südosten. Ihre Ausdauer und Schnelligkeit habe keine Grenzen; der Reiter ermüde in jedem Fall viel eher als sein Reittier, das doch, wenn es von guter Rasse sei, einen leichten, weichen und nicht stoßenden Gang habe. Es werde mit Gerstenmehl gefüttert, nie mit Häcksel oder Baumwollsaat, was es fett machen würde; es müsse mager und sehnig bleiben und sich deshalb mit schmaler Kost begnügen.

Man erzählte mir auch wieder von der gefürchteten Spinne mit behaartem Körper und behaarten Beinen. Ihr Biß sei außerordentlich gefährlich, behaupteten die guten Leute in Ser-i-tscha. Wenn die Spinne nach dem Biß entkomme und einen Wassertümpel und Kanal erreichen könne, d. h. gleich nach dem Bisse Gelegenheit zum Trinken finde, so müsse der Gestochene sterben. Wenn er aber die Spinne erwische und sie töte, so verliere das Gift seine tötende Kraft. Es versteht sich von selbst, daß diese Erzählungen nur der Volksphantasie entsprungen sind. Ich hörte sie aber nicht nur hier, sondern auch an vielen andern Orten im östlichen Persien und in Belutschistan.

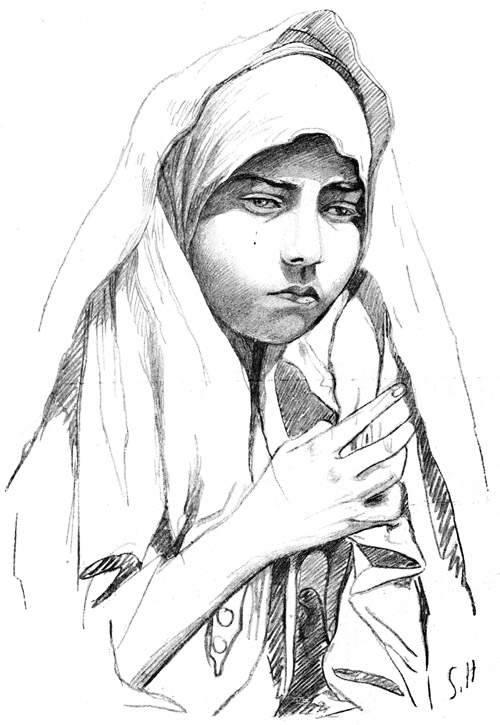

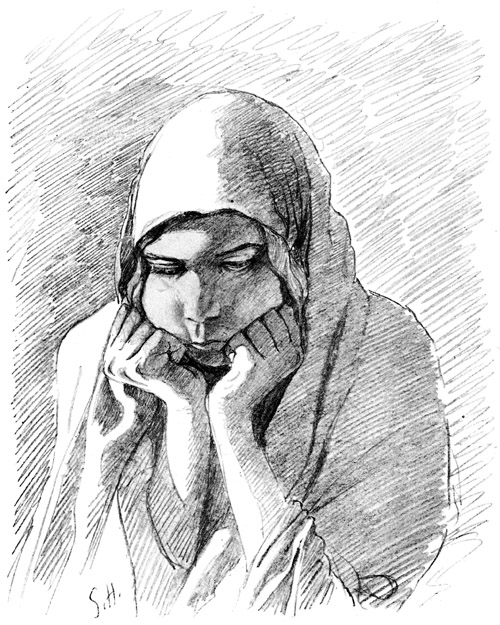

In Ser-i-tscha verweilte ich einen Tag, und ich hatte wieder Gelegenheit, meine Bildergalerie durch verschiedene Typen zu vergrößern (Abb. 215–221). Die meisten waren junge Frauen; mehrere von ihnen sahen recht gut aus, ohne eigentlich hübsch zu sein. Im allgemeinen scheinen die Frauen wenig scheu zu sein, je weiter man nach Osten gelangt; sie ließen sich jedoch nicht bewegen, mehr als den Schleier zu heben; an der Kopfbinde durfte nie gerührt werden, und ein Paar Ohren zu sehen, war mir daher ganz unmöglich. Die Schamhaftigkeitsbegriffe sind eben bei den verschiedenen Völkern verschieden. Ihre nackten Füße zeigten sie ungebeten – bis über die Knie hinauf; aber ein Ohr – niemals!

215. Die schöne Masume.

(S. 141.) Zeichnung des Verfassers.

216. Die zwölfjährige Rogié.

(S. 141.) Zeichnung des Verfassers.

217. In Gedanken versunken.

(S. 141.) Zeichnung des Verfassers.

218. 219. Fünfzehnjährige Mädchen.

(S. 141.) Zeichnungen des Verfassers.