|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein herrlicher Morgen am 22. Februar; 6,2 Grad schon um 7 Uhr und 12,8 Grad um 1 Uhr mittags. Ein frischer, beinahe scharfer Südwestwind hatte die letzten Wolken verjagt, die der Bad-i-Chorassan noch vergessen hatte. Am frühen Morgen, als noch Dunkelheit über der Erde brütete, hörten wir in der Ferne Glocken, Schellen und menschliche Stimmen; eine aus 50 Kamelen bestehende Karawane, die Tabak aus Tebbes nach Teheran brachte, zog an unserem Lager vorbei.

Der Sand wird niedriger, bildet aber noch immer kuppelförmige, flache Hügel, die mit einer »Eskambil« genannten Tamariskenart dicht bewachsen sind. An zwei Stellen erblickten wir Hirten, die mit ihren Schafherden umherzogen. Ihnen ist der Regen willkommen; sie brauchen die weiten Wege nach den Brunnen nicht zu machen, und die Weide wird besser.

Nach Passierung des Ser-i-jek-farsach, des »ersten Farsach«, sind die Tamarisken spärlicher geworden; statt ihrer schillerte die Steppe gelb von dem in Büscheln stehenden Grase. An dem Flußbett, dem wir folgen, lagerte eine Tabakkarawane aus Tebbes. Die Kamele grasten, die Männer schliefen an ihren erlöschenden Lagerfeuern im Schutz ihrer aufgestapelten Tabakballen.

Unser Weg führt nach Osten, und vor uns zeigt sich der Gipfel Bala-ser-i-rabat-chan, der schon seit zwei Tagen sichtbar gewesen ist. Das Terrain verändert sich; wir haben überwiegend harten Kiesgrund, und auf diesem Untergrund liegen nur ganz kleine Dünen aufgereiht. Eine Strecke weiter nimmt der Sand wieder zu und bildet einen Gürtel, der Rig-i-dou-dou heißt; durch Marschieren im Zickzack können wir den selten mehr als 4 Meter hohen Dünen leicht ausweichen. Der Weg gabelt sich; seine rechte Abzweigung führt über Darin nach Tebbes; wir folgen aber der linken, da hier der Weg besser ist und an der Südfront der hier wohl 20 Meter hohen, spärlich bewachsenen Dünen verläuft, die die eben noch so unbegrenzte Aussicht über die Kewir verdecken.

Wir überschreiten den Rudchaneh-i-Darin, dessen Bett trocken war, lassen den hohen Sand hinter uns zurück und ziehen in niedrige Vorberge hinein, wo ein Bächlein mit halbklarem Wasser freundlich und melodisch über die in seinem Bette liegenden Steine rieselte, ein ungewöhnlicher Klang. Es verdankt sein Dasein dem gestern gefallenen Schnee und wird daher bald wieder versiegen. Hier machte unsere ganze Gesellschaft halt, und die Kamele durften trinken; auch die Leute tranken mit wahrem Genuß das frische, süße Wasser, ein ganz anderes Getränk als das, welches die salzhaltigen Brunnen bieten. Zum erstenmal seit unserer Abreise aus Teheran wuschen sich meine Leute! Ein wenig weiter abwärts kreuzten wir die von Jezd nach Chorassan führende Straße; sie ist ein »Schah-rah«, ein Königsweg, eine Hauptverkehrsader für Karawanen und Pilger, die sich nach dem Grabe des Imam Riza in Mesched begeben.

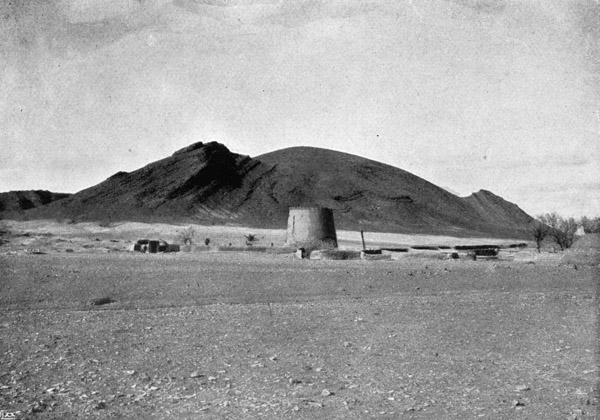

Das heutige Lager Nr. 36 heißt Haus-i-Sultan-sar und liegt am Ostfuß eines steilen Kammes, an dessen Seite das stark gefaltete Gestein in verschiedenfarbigen Schichten bloßgelegt ist (Abb. 131); es ist ein lichtgrauer oder schwarzer feinkristallinischer oder dichter Kalkstein. Der Wasserbehälter gleicht einem offenen, rechtwinkligen Steinzuber, in den das Regenwasser durch einen Kanal geleitet wird. Der Zuber war jetzt bis an den Rand gefüllt. Auch ohne neue Regenfälle würde dieser Vorrat wenigstens drei Monate lang vorhalten. Gewöhnlich enthält der Haus-i-Sultan-sar aber das ganze Jahr hindurch etwas Wasser, weil sein Vorrat von Zeit zu Zeit durch Regen ergänzt wird. Bei Haus-i-Sultan-sar befanden wir uns in 983 Meter Höhe; wir waren also im Laufe des Tages 170 Meter gestiegen.

131. Lager Nr. 36 bei Haus-i-Sultan-sar. (S. 31.)

Habibullah hatte sich in letzter Zeit gegen seine Reisegefährten immer unverträglicher benommen. Als ihm Abbas Kuli Bek heute abend Vorwürfe machte, weil er unnötigerweise ein Kamel geschlagen hatte, kam er zu mir, um sich darüber zu beklagen, und sagte bei dieser Gelegenheit, daß er sich nicht von einem lumpigen Kosaken über Kamelbehandlung belehren zu lassen brauche, und da er sich das nicht gefallen lasse, um seinen Abschied bitten müsse. Ich bewilligte ihm den Abschied um so lieber, als ich wußte, daß die andern ihn gern los sein wollten. Sie glaubten, daß die ganze Geschichte nur eine Komödie sei, und wir waren infolgedessen sämtlich erstaunt, als Habibullah sich am nächsten Morgen in Reisekleidung, ein zusammengeschnürtes Bündel mit seiner Habe auf dem Rücken und einem Wanderstock in der Hand bei mir einfand. In entschlossenem Ton erklärte er, daß er es in der Gesellschaft solcher Banditen, wie Abbas Kuli Bek und alle die andern seien, nicht einen Tag länger aushalten könne und nach seinem Dorf bei Isfahan zurückkehren wolle. Im Handumdrehen waren seine Angelegenheiten geordnet; er erhielt für zwei Monate Lohn, obgleich ihm einer bereits in Teheran ausgezahlt worden war, und durfte seinen Mantel behalten, obwohl meine Leute meinten, daß sein künftiger Nachfolger dieses Kleidungsstück hätte erben müssen. Dann verabschiedete er sich von mir mit den Worten »Chodahafis Sa'ab« und ging, ohne seine Kameraden eines Blickes zu würdigen, auf unserer Spur zurück.

Zwischen den Gebirgen zur Rechten und dem hohen Sand zur Linken ziehen wir in nordöstlicher Richtung dahin. Der Tagesweg ist ein ewiges Hinundherwandern zwischen kleinen scharfen Kämmen und Gipfeln, durch Täler und über flache Pässe, wobei der Abstand nach dem hohen Sande im Norden hin allmählich wächst. Durch Täler, die sich nach Norden öffnen, sieht man dann und wann die scharf markierten Linien des Sandes, und die Dünen scheinen jetzt noch höher zu sein als vorher. In gedämpften roten Farbentönen und mit beschneitem Kamm zeigt sich im Nordosten der Kuh-i-Halwan; wir hatten dieses Gebirge zuerst von Turut und dann von Chur aus gesehen. Jetzt weht es heftig aus Südwesten, der Wind wirbelt den feinen Staub und den Sand auf, und die Luft wird unklar. Die Raben, die uns begleiten, krächzen ängstlich; man hat das Gefühl, als sei ein Sturm im Anzug. Aber wir haben den Wind im Rücken; er schiebt uns gleichsam vorwärts und hilft den Kamelen beim Erklimmen der Abhänge.

Drunten in der Ebene erblicken wir das Dorf Dschaffaru mit der üblichen »Burtsch«, der alten Burg, seinen Lehmhäusern und zwei Palmen, die einen schreienden Gegensatz zu dem hier herrschenden eisigen Winde bilden (Abb. 132). Auf allen Seiten ist das Dorf von Bergen umschlossen, die jedoch eine offene Arena zwischen sich lassen; nur im Nordnordosten ist das Land offen, aber auch hier bilden die fernen Halwanberge die Hintergrunddekoration. An ihrem Fuß liegt das Dorf Halwan, das 200 Häuser und zahlreiche Palmen haben und 6 Farsach von Dschaffaru liegen soll.

132. Dorf Dschaffaru. (S. 33.)

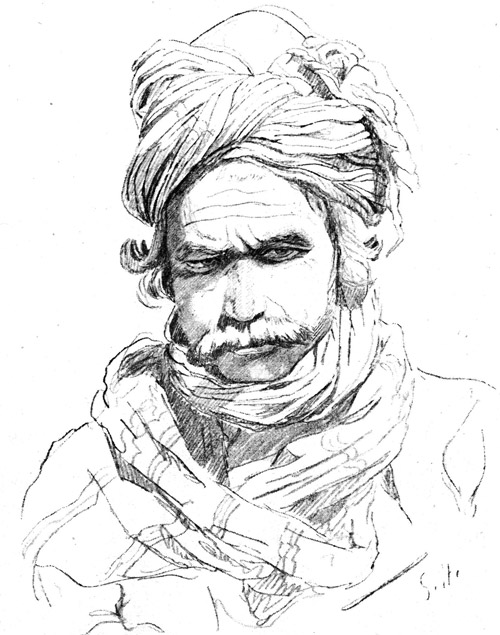

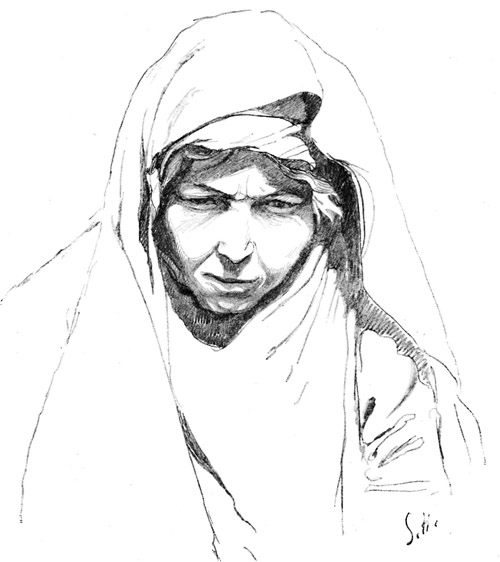

Das in 1095 Meter Höhe gelegene Dorf Dschaffaru ist seit etwa 30 Jahren bewohnt und besteht aus 14 Häusern mit 72 Einwohnern, die Weizen und Gerste bauen, weiße und rote Rüben und Melonen ziehen und Granatäpfel, Maulbeeren, Feigen und einige wenige Datteln ernten. Das Dorf besitzt auch 2000 Schafe, 180 Kamele, 10 Esel und einen Maulesel. Das Dorf ist viel älter als 30 Jahre, wenn es auch infolge eines Überfalls durch Belutschen lange Zeit unbewohnt gewesen ist. Seine kleine Festung soll 50 Jahre alt sein und die Stelle einnehmen, an der eine noch ältere eingestürzt ist. Ein alter Mann namens Gulam Hussein (Abb. 133) erzählte mir, daß er vor etwa 50 Jahren von Belutschen fortgeschleppt worden und ein Jahr lang bei ihnen gefangen gehalten worden sei. Die Friedensstörer waren mit Windeseile über das nichts ahnende Dorf hergefallen und hatten alle dort gefundenen Wertgegenstände, auch Menschen, auf ihre Renndromedare geladen, um dann auf dem langen Weg nach Belutschistan in 14 Tagen wieder nach Hause zu eilen. Gulam Husseins Vater hatte sich nach einem Jahr in das Land der Belutschen begeben und seinen Sohn für 150 Toman freigekauft. Je weiter man in diesen Gegenden nach Süden vordringt, desto öfter hört man derartige Abenteuer erzählen und von wilden Raubzügen der Belutschen gegen friedliche Perserdörfer sprechen.

133. Der achtzigjährige Gulam Hussein.

(S. 33.). Zeichnung des Verfassers.

Der Steinbock, die Antilope und die Gazelle kommen in dieser Gegend vor, auch der Leopard ist kein seltener Gast. Ein aus neun Wölfen bestehendes Rudel hatte längere Zeit hindurch die Hirten des Dorfes gebrandschatzt und alljährlich gegen 200 Schafe erwürgt. Nun aber waren sieben von den neun Wölfen von einem Jäger erschossen worden, dem seine Flinte ein kleines Vermögen eingebracht hatte. Wenn nämlich ein Jäger einen Wolf erlegt hat, geht er mit seiner Beute zu allen Schaf- und Kamelbesitzern der Gegend, die der Wolf geschädigt hat, und erhält von jedem 2 Kran. Auf diese Weise kann er an einem einzigen Wolf bis zu 40 Toman verdienen; es ist dies dieselbe Sitte, wie sie auch in Westtibet besteht. Wenn ein Wolf bei einer Hürde einige Schafe zerrissen hat, eilt der Hirt zum nächsten Jäger, um ihn davon zu unterrichten; dieser folgt der leicht erkennbaren Fährte des Wolfes, der das zuletzt erwürgte Schaf mitgeschleppt hat und etwa einen Farsach weit von der Hürde sich niederzulegen pflegt, um seine Beute zu verspeisen und dann auszuschlafen. Der Jäger schleicht sich geduckt immer näher an den Wolf heran und schießt erst, wenn er 100 oder 150 Schritt von ihm entfernt ist. Die beiden noch lebenden Wölfe verschmähten alles Fleisch, das kein Schaffleisch war, aber einige der getöteten hatten auch Kamele angefallen. Sie springen dem Kamel auf den Rücken, rutschen nach seinem Halse hin und beißen ihm die Kehle durch. Die Hirten wissen ganz genau, wieviel Wölfe es in der Gegend gibt; sie bezeichnen jeden mit einem besondern Namen und wissen ungefähr, wo er sich aufhält. Der Leopard hingegen soll selten Schafe angreifen, sondern hinter Bergvorsprüngen und Steinblöcken auf der Lauer liegen, um im richtigen Augenblick auf eine Gazelle oder einen Steinbock loszuspringen. Auch hier spukte das Gerücht von wilden Kamelen im Rig-i-dschin; gesehen hatte sie aber niemand.

In diesem Jahr war außergewöhnlich viel Regen gefallen, also mußte viel Gras wachsen, und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse versprachen wohlfeil zu werden; es war, mit einem Wort, ein gutes Jahr. Mit einiger Mühe gelang es mir, 30 Batman Stroh aufzutreiben, und da es hier überdies viel Gerstenmehl gab, aus dem man den Kamelen Klöße backen konnte, beschloß ich, einen Tag in Dschaffaru zu bleiben.

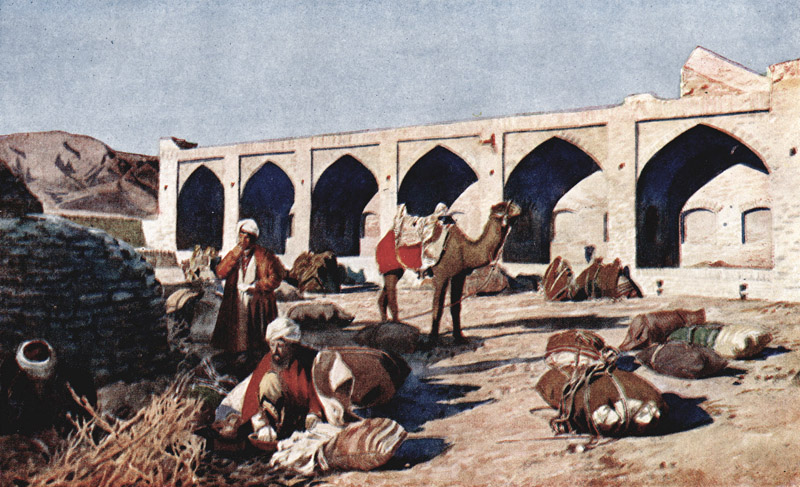

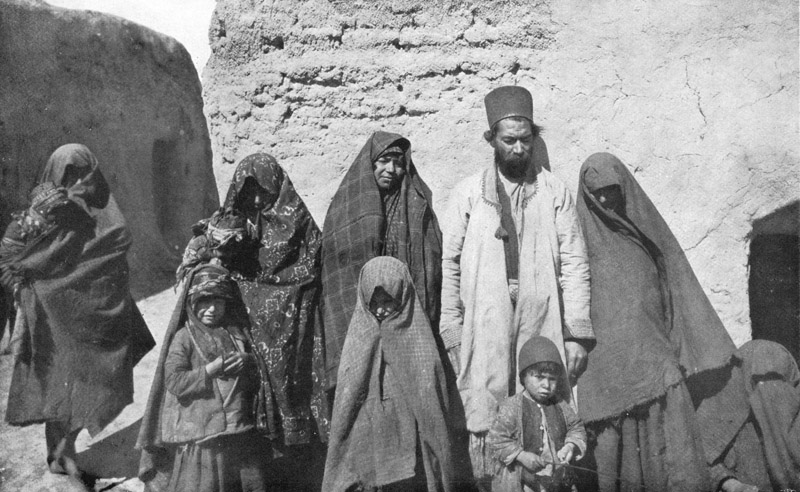

Karawanserai in Rabat-gur.

Die Frauen des Dorfes waren nicht so leicht wie die Männer (Abb. 134, 135) zum Modellstehen zu bewegen; einige gingen wohl darauf ein (Abb. 136, 137), weigerten sich aber, den Schleier fallen zu lassen, und die drei, die mir saßen, zogen ihn nur teilweise beiseite. Sie gaben vor, daß ihre Männer nicht daheim seien, sondern draußen auf der Steppe Schafe und Kamele hüteten, und daß sie sich in ihrer Abwesenheit keine Freiheiten herausnehmen dürften. Eine junge Mutter mit ihrem Kind an der Brust hatte sich gerade hingesetzt, als ihre Schwiegermutter erschien und sie mit Scheltworten und Schlägen nach Hause trieb.

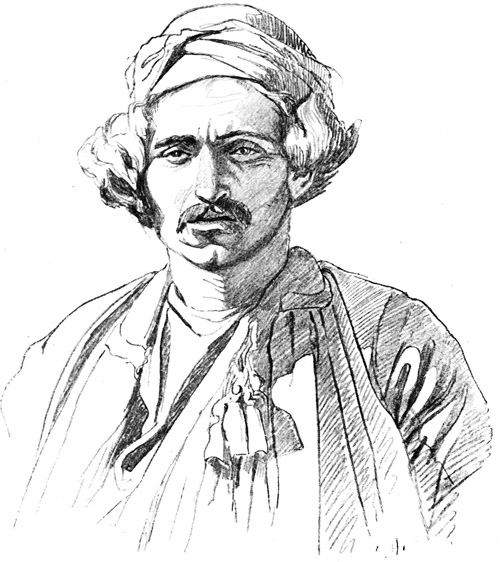

134. Ein Bewohner von Dschaffaru.

(S. 35.). Zeichnung des Verfassers.

135. Ali Mehemet, ein Hirt aus Dschaffaru.

(S. 35.). Zeichnung des Verfassers.

136. Hamide, vierzigjährige Frau aus Dschaffaru.

(S. 35.). Zeichnung des Verfassers.

137. Die widerspenstigen Modelle. (S. 35.)

Am Abend wurde Gulam Hussein von unserem großen, schwarzen Kamelhengst arg in die Hand gebissen; er wurde aufs beste mit antiseptischer Watte und Gazebinden behandelt. Bissige Kamele können recht gefährlich werden. Mit meinem Reitkamel stand ich von Anfang an auf freundschaftlichstem Fuß. Es pflegte nach meinem Zelt zu kommen, seinen Kopf in die Tür zu stecken und sich ein Stück Brot zu holen, auch beschnüffelte es ganz familiär meine Taschen. Ich umfaßte seinen großen, zottigen Kopf und strich ihm liebkosend über Nase und Augen, ohne daß es im geringsten auf mich böse wurde. Mit jedem Tag, der verging, wurde unsere Freundschaft inniger, und mir graute schon vor dem letzten Tag, an welchem wir uns im fernen Osten trennen mußten.

Am 25. Februar war Dschaffaru, unser Lager Nr. 37, an der Reihe, hinter uns zurückzubleiben. Kein Wölkchen zeigte sich am Himmel, aber die Luft war kühl, +2,5 Grad um 7 Uhr, und als der Weg nach einer Weile nach Nordosten abbog, fühlte man sich auf der linken Seite im Schatten und im Wind gründlich abgekühlt, auf der rechten aber im Sonnenschein und Schutz vor dem Wind herrlich erwärmt. Hinter uns bleibt der schön gewölbte Sattelberg, der den Namen Kuh-i-Dschaffaru trägt, zurück, und die Bergkette zwischen Dschaffaru und Halwan tritt jetzt immer deutlicher hervor. Der Boden ist fest, und es marschiert sich auf ihm vorzüglich; er ist dünn mit Grasbüscheln bestanden und von Rinnen durchfurcht, die höchstens metertief sind und alle nach Norden gehen.

Nachdem wir einen Farsach zurückgelegt haben, kreuzen wir die große Königsstraße, die von Schiras über Jezd und Rabat-i-Chan nach Mesched führt. Sie ist. deutlich sichtbar und besteht aus mehreren Parallelpfaden; am Kreuzungspunkte sind zwei Steinmale errichtet. Die Landschaft ist öde und einförmig; etwas anderes kann man auch nicht erwarten, wenn man durch das Fernglas stundenlang immer nur dieselben Spitzen und Kämme erblickt.

Am Vormittag sprang der Wind um; er ging uns eine Weile gerade entgegen, und die drei Männer, die ritten, wechselten sofort ihre Stellung, um den Wind im Rücken zu haben. Wenn es eine Weile nicht weht, ist es in der Sonne schön warm, obwohl die Temperatur um 1 Uhr 9 Grad noch nicht übersteigt. Winter und Frühling scheinen um die Herrschaft zu kämpfen, und es hat den Anschein, als komme der Frühling von den Küsten des Indischen Ozeans gezogen, wo er ein ständiger Gast ist und nur durch einen glutheißen Sommer abgelöst wird. Noch aber verteidigt der Winter seine nördlichen Positionen nicht erfolglos. Die Gebirge um Dschaffaru herum sind die »Eilak«, die Sommerweideplätze von Tebbes, wo es, mit dem erstickend heißen Flachlande um Tebbes verglichen, immer kühl und frisch ist.

Wir befinden uns in einem breiten, offenen Längental, und als sein Gefälle, das zuerst nordwestlich gewesen ist, auf einmal östlich wird, merken wir, daß wir unversehens eine flache Schwelle passiert haben. Diesseits einer mächtigen Bodenanschwellung liegt Tebbes; ich war also nicht mehr weit von dieser großen Etappe auf der Reise durch Iran entfernt und sah das ersehnte Ziel unserer zweimonatigen Reise (von Teheran aus gerechnet) sozusagen schon vor mir liegen.

Wir nähern uns einer neuen Depression, derjenigen, in deren Becken die Oase Tebbes liegt. Auf der westlichen und nördlichen Seite der flachen Längentalschwelle waren alle Abflußrinnen nach der großen Kewir gegangen. Wir hatten demnach eine wichtige Wasserscheide überschritten, und das Merkwürdigste war, daß die Senke, der wir uns jetzt näherten, tiefer liegt als die große Kewir. Im Ostnordosten ist ihr Boden stellenweise dunkel und sieht wie eine kleine Filialkewir aus. Die Landschaft, die jetzt nach Osten hin immer offener wird, ist in ihrer feierlichen Öde fesselnd. Die rosige Schneekette jenseits Tebbes verschwimmt wie Nebeldunst im Süden, und ihr äußerster Vorsprung gleicht einem scharf hervortretenden Vorgebirge am Ufer des Meeres.

Neben dem Weg erhebt sich ein kegelförmiges Steinmal; die Männer, die zu Fuß gingen, warfen jeder einen Stein auf den Haufen. Es war eine Art Votivmal, dem man seinen Opferstein spendet aus Dankbarkeit dafür, daß man auf dem Wege nach Tebbes glücklich bis an diese Stelle gelangt ist.

Schließlich überschreiten wir ein breites, mächtiges Hauptbett, das sich ebenfalls in östlicher Richtung hinzieht; an seinem rechten Ufer steht ein verfallenes Karawanserai mit Kuppeln. Ein Stück weiter taucht ein neues Karawanserai vor uns auf. Als wir hinter einem die Aussicht verdeckenden Bergvorsprung hervortraten und auf immer offener werdendes Gelände kamen, sah ich zur Rechten neue Ausläufer und Verzweigungen kahler Gebirge; in endloser Ferne steht in Südsüdosten eine hellblaue Wolke am Horizont, in der ich eine Bergkette, die bei Naibend liegen soll, kaum ahnen kann. Zwischen diesen Gebirgen aber liegt das Land offen da, und dort geht der Weg nach Seïstan, Belutschistan und Indien. Mit etwas gutem Willen kann man die Lage von Tebbes erraten; eine feine, dunkle Linie im Gelände soll sein Dattelpalmenwald sein. Hoch über und weit hinter dieser Linie erhebt sich die rosige Bergkette Kuh-i-schuturi mit abgerundeten, schneebedeckten Gipfeln, und diesseits Tebbes dehnt sich eine Wüste aus, deren Oberfläche weißer als der Schnee glänzt.

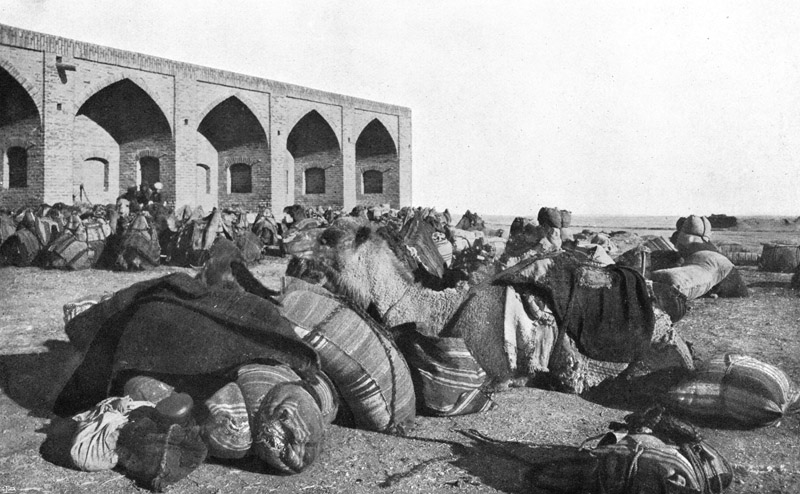

Endlich lagern wir unterhalb Rabat-gur, des »Karawanserai des Wildesels«, und sind im Lager Nr. 38 auf 960 Meter Meereshöhe herabgestiegen. Es ist ein schönes Gebäude (Abb. 138) aus gebrannten Ziegelsteinen, die zum größten Teil den Ruinen älterer Karawanserais der Umgegend entnommen sind. Ein Jezder Kaufmann, der Hadschi Mirza Hussein, hat es 1892 auf seine Kosten bauen lassen; es soll 4000 Toman gekostet haben. Die Reisenden, die hier im Winter, wenn es kalt und windig ist, landen und in den zahlreichen Nischen und Zimmern Unterschlupf finden, und diejenigen, die hier an glühendheißen Sommertagen Rast halten und in dem beständig kühlen Schatten derselben Nischen Schutz vor der Hitze suchen, sie alle werden Hadschi Mirza Husseins Freigebigkeit preisen und beten: »Allah segne seine Seele!«

138. Handelskarawane beim Aufbruch in Rabat-gur. (S. 37.)

Die Sitte, sich die Seligkeit nach dem Tode durch den Bau eines Karawanserais zu erkaufen, findet ihr Gegenstück auch bei uns zulande; der Preis ist bei uns allerdings kein Hotel, sondern ein Krankenhaus. Jedenfalls gereicht hierzulande die letztwillige Verfügung des Testators unzähligen Reisenden auf ihren anstrengenden Reisen durch die Wüsten zum großen Vorteil.

Die Front der Rabat wendet sich nach Süden; auf dem offenen, ebenen Hofe vor ihr lagen viele wiederkäuende Kamele neben aufgestapelten Warenballen. In den offenen Nischen hockten die Karawanenleute, rauchten und freuten sich des in diesen Tagen so seltenen Sonnenscheines (s. die bunte Tafel). Hinter jeder Nische liegt nach dem Innern des Hauses zu ein würfelförmiges Zimmer, wohin kein Sonnenstrahl dringt und in welchem auch während des Sommers kühle Kellerluft herrscht. Auf dem Dache sieht man zwei »Badgir«, Windfänger, die für den Luftwechsel sorgen.

Der »Seraiban« oder Wirt, der Aufseher des Karawanserais, versieht die Reisenden mit Stroh, Baumwollsaat, Brot und Datteln, aber er läßt sich auch gut dafür bezahlen, denn alles wird aus Tebbes geholt, wo Teuerung herrscht. Nach seinen Äußerungen passieren diesen Ort alljährlich im Durchschnitt etwa 500 Karawanen, eine Angabe, die gewiß nicht übertrieben ist; jetzt rasteten hier, außer unserer eigenen, vier Karawanen. Aber in Rabat-gur kreuzen sich auch zwei große Straßen. Die eine ist mein Weg von Chur nach Tebbes und von dort nach Turschis; die zweite ist der große Königsweg zwischen Jezd und Mesched. Die große Pilger- und Handelsstraße nach Mesched berührt also Tebbes nicht; diese Oase hat nichts von den Einnahmen, die ein lebhafter Karawanenverkehr immer mit sich bringt. Aus Mesched holen die Karawanen Weizen, Gerste, kleine Rosinen (Kischmisch), Feigen, Kristallzucker, russische Kleiderstoffe u. dgl.; aus Jezd befördern sie in der entgegengesetzten Richtung indischen Tee, Gewürze, Henna, Zitronen, englische Stoffe, Kattun, Indigo, Zucker usw.

Die Straße zwischen Jezd und Mesched ist in 28 »Mänsil« oder Stationen eingeteilt; da hierzu mehrere Rasttage kommen, dauert die ganze Reise etwa 35 Tage. Jedes Kamel kostet seinem Besitzer während dieser Zeit 5 Toman an Futter, bringt ihm aber 11 Toman an Miete ein; er verdient demnach an jedem Kamel, das den ganzen Weg zurücklegt, 6 Toman. Man reist nur bei Nacht und lagert schon früh morgens, worauf die Kamele frei auf der Steppe umherlaufen, um sich selbst ihr Futter zu suchen. Kurz vor Sonnenuntergang werden sie wieder nach dem Lager getrieben und erhalten dort ihre einzige Tagesmahlzeit, die aus Häcksel und Baumwollsaat besteht. Tebbes liegt von hier aus zwei Tagereisen weit nach Osten und Turschis noch eine Tagereise mehr in derselben Richtung.

Neben Rabat-gur liegen zwei kleine, halb unterirdische Hütten; in jeder von ihnen wohnt ein Bäcker; der Bogenfassade gerade gegenüber haben sie ihr Backhaus, wo sie eifrig damit beschäftigt waren, herrlich duftendes Weizenbrot zu backen.

Rabat-i-gur, auch Rabat-gur oder Rabat-guru genannt, erhält sein Trinkwasser aus einem »Haus«, der jetzt ganz mit süßem Wasser gefüllt war; wenn er versiegt, muß man mit dem salzigen Wasser einer in der Nähe liegenden Quelle vorliebnehmen. Das Reservoir, das gleichzeitig mit dem Karawanserai erbaut worden ist, besteht aus einem länglichen Bassin unter einem steinernen Tunnel; eine Rinne aus dem Gebirge leitet das Wasser dorthin. Sieht man das Resultat; eine große Wassermasse, die am Morgen 7,6 Grad hatte, süß und frisch war, so muß man diese sinnreiche Anordnung, die die Perser direkt der Natur entlehnt haben, noch mehr bewundern; denn es gibt am Fuße dieser kleinen Gebirge gar manches natürliche »Sengab«, »Abambar« und »Haus«, obgleich sie, mit den künstlichen verglichen, schnell verdunsten und oft in Gegenden liegen, wo man ihrer nicht bedarf.

In der Nähe des Wasserbehälters hatten wir unsere Zelte aufgeschlagen; aber ich hielt mich fast den ganzen Abend im Karawanserai auf, das sich stolz und königlich auf seiner Terrasse erhebt, ein Trutz- und Verteidigungswerk gegen die öde Wüste ringsumher. Ich wurde nicht müde, diese gewaltige, flache Scholle der Erdoberfläche, die sich nach Osten hin erstreckte, immer wieder zu betrachten. In bei Kewir hatte ein unendlich ferner Horizont seinen Kreis um uns gezogen; doch dort war alles so eben wie ein gefrorenes Meer und alles war grau und düster gewesen. Hier dagegen befand sich der Beschauer auf einem erhöhten Platz und hatte die ungeheuere Bodensenke unter sich; hier war der Himmel rein und blau, und die Erde schillerte in leichten, zarten, rosigen Farben, afrikanischen Wüstentinten. Die ganze Front des Kuh-i-schuturi, des »Kamelgebirges«, jenseits Tebbes glänzte beim Sonnenuntergang in schwach purpurroter Färbung (Panorama III, Abb. 3, s. erster Band, S. 302). Doch die Sonne versinkt, die Schatten der westlichen Höhenzüge huschen schnell über die Wüste hin und steigen die abschüssigen Halden des Kamelgebirges hinauf; der Purpurton wird trüber und verwandelt sich allmählich in neutrales Grau; die Umrisse der Kette werden undeutlich und ihre schon vorher kaum zu unterscheidenden Einzelheiten verschwinden jetzt vollständig; der rosige Schimmer schwebt wie ein dünner Wolkenschleier hoch über dem Schnee – ein Widerschein des Abendrots.

Die schnell eintretende Dämmerung hat ihr dunkles Tuch über die Erde gebreitet. Nun ertönt eine zu Herzen gehende Musik aus dem innern Hofe des Karawanserais. Zwei Karawanen rüsten sich zur nächtlichen Reise. Die Kamele werden in langen Reihen vorgeführt, um sich ihre Lasten auflegen zu lassen. Alle Glocken läuten; ihr Klang verschmilzt in einen einzigen weithin hallenden Ton, den das Echo der dicken Steinmauern und Gewölbe noch verstärkt. Das ganze Serai scheint sich in tönendes Erz und klingende Schellen verwandelt zu haben. Welch entzückendes Bild, welch einschläfernde, träumerische Musik, deren Begleitung die Rufe der Männer an die Kamele und ihre Unterhaltung beim Auflegen der Lasten auf ihre Träger bildeten! Es liegt etwas Großartiges und Vornehmes in dem Karawanenleben in Persien, den langen Wanderungen durch öde Gegenden und der ersehnten Ruhe in den Rabat. In Rabat-gur hatte man das Gefühl, sich an einem wirklichen Brennpunkte des großen Karawanenlebens zu befinden. Vor 20 Jahren hatte ich auf der Königstraße von Teheran über Isfahan und Schiras nach Buschehr und auf der Heerstraße durch Chorassan viele solche Bilder gesehen; ich war sogar, als armer Student und ohne Diener, Mitglied einer großen arabischen Karawane aus Bagdad gewesen; jetzt reiste ich als feiner Herr, hatte meine eigene Karawane und konnte hinziehen, wohin ich wollte.

Erst um 9 Uhr war alles zum Abmarsch bereit. Nun begannen die Hunde zu bellen, man hörte Rufe und Stimmengewirr, und dann ertönte der Glockenklang im Ernst; es war, als ob ein ganzes Orchester aufspiele. Große Glocken läuteten dumpf und langsam, kleinere Glocken stimmten ein, unzählige Schellen ließen ihren hellern Metallklang hören, und dieses ganze laute Glockenspiel bewegte sich die nach Mesched führende Straße hinunter. Die Glocken der Spitze des Zuges läuteten schon weit unterhalb unserer Zelte, als die letzten Kamele den Seraihof noch nicht verlassen hatten. Man hört den langen Zug wohl, aber man sieht ihn nicht, denn jetzt ist es stockdunkel, und außer dem Sternenschein gibt es heute keine Beleuchtung. An ein paar Stellen hört man im Zuge fröhlich singen. Aber die Lieder übertönt das Glockengeläute, das auf der seit Jahrhunderten durch Pilger und Karawanen ausgetretenen Straße nach dem Grabe des Imam Riza in der Ferne verhallt. Uns umgibt die vollkommene Stille einer neuen Nacht.