|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Öde, kahl und gelb wie die Wüste, wird Abbasabad mit seinen vier mit Kuppeln geschmückten Hütten durch etwa tausend Dattelpalmen verschönt, von denen etwa sechshundert Frucht tragen. Sonst baut man hier nur Weizen, Gerste und Baumwolle, und die Dorfbewohner besitzen 60 Kamele und 50 Schafe. Das Berieselungswasser, das durch einen Kanal gewöhnlicher Art hierhergeleitet wird, ist salzig und untrinkbar, aber ein Quellbach in der Nachbarschaft liefert dem Dorfe süßes Wasser. Man freute sich hier über den Regen; jetzt mußten alle Zisternen sich füllen und das Steppengras auf den Weiden draußen üppig gedeihen. Bis in den April kann man noch Regen erwarten, dann aber bleibt der Himmel stets klar. Selten regnet es zwei oder drei Tage hintereinander; in manchen Jahren sind die Niederschläge sehr unbedeutend. Es schneit hier nur selten, der Sommer ist sehr heiß, und der Winter ist die Jahreszeit der Winde. Von Abbasabad führen Wege nach Chur-i-ges, Arusun, Dschandak, Ferruchi und Chur.

Als ich mich um 10 Uhr schlafen legte, plätscherte es noch immer vom Himmel, und der alte Mann, der uns beherbergte, bat mich eindringlich, mich möglichst nahe an die Wand zu legen, da er nicht dafür einstehen könne, daß die Kuppel nicht unversehens einstürze.

Gegen 7 Uhr morgens am 14. Februar hörte der Regen endlich auf, nachdem er zwanzig Stunden ohne jegliche Pause herabgeströmt war; aber der Himmel blieb den ganzen Tag hindurch drohend und düster, und um 2 Uhr begann es abermals leicht zu regnen. Wir sagten Abbasabad Lebewohl, ließen im Osten den Kuh-i-kuddelau hinter uns zurück und zogen am Kuh-i-hamsau vorüber. Fünf oder sechs Farsach weit nach Westen hin erhebt sich der Kuh-i-gumbei, an dessen Fuß Ferruchi liegt und der jetzt vom Gipfel bis an den Fuß mit Schnee bedeckt war. Man ist erstaunt, in einem Germsir beschneite Berge zu finden; aber dies kann nur den gestrigen Regengüssen zugeschrieben werden, die auf der Höhe des Gebirges als Schnee gefallen waren; die weiße Decke wird bald wieder verschwunden sein.

Nachdem wir die Straße, die von Dschandak über Tscha-no nach Chur führt, gekreuzt haben, gelangen wir an den Mil-i-diwun, einen Fluß, der in der Sekunde 3 Kubikmeter sehr trübes, scharfsalziges Wasser führte, das weiter flußaufwärts süß sein soll. Dies ist auch beim Rudchaneh-i-gohugun der Fall; beide werden salzig, sobald sie mit dem Kewirboden in Berührung kommen. Sie heißen dann auch nicht mehr Rudchaneh, sondern Schur-ab. Es geht über einen ersten Kewirarm und dann über einen Gürtel festen Bodens, wo inmitten einer größern Schlammfläche die Zisterne Haus-i-hiser liegt; am südlichen Ende sehen wir die Ruinen des vor kurzem verlassenen Dorfes Hiser.

Dann folgt wieder ein Kewirarm, dessen Breite wohl einen Farsach beträgt und dessen glatter Schlammboden durch den letzten Regen so aufgeweicht und durchnäßt worden war, daß man beim Durchwaten tiefer als einen Fuß einsank und bis an die Knie voll Lehm wurde. In einiger Entfernung westwärts von unserer Route erweitert sich der Arm und ist dort drei- oder viermal so breit wie an der Stelle, wo wir ihn durchwateten. Diese Erweiterung dient möglicherweise als Sammelbecken; das Becken spielt dann dieselbe Rolle wie ein Firnbecken im Verhältnis zu einer Gletscherzunge. Wenn man die Kewir als einen großen Schlammsee betrachtet, ist der Arm, den wir hier überschreiten, nichts anderes als ein Schlammfluß, der sich in den See ergießt.

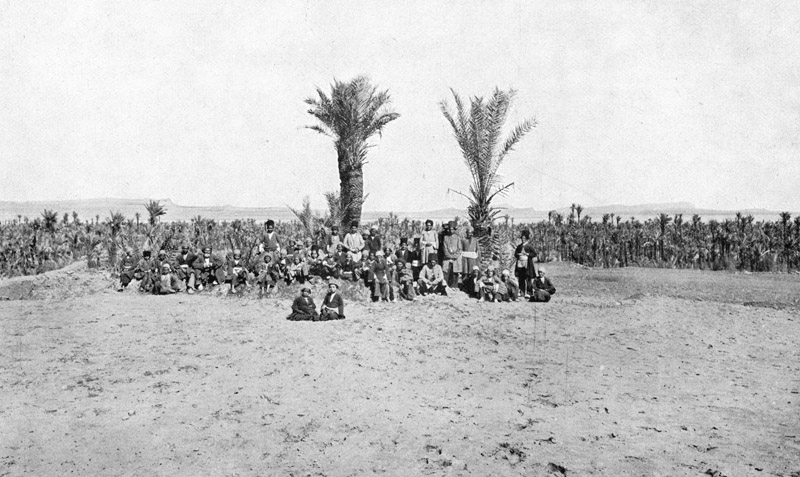

Der Schlammbrei nimmt schließlich auch ein Ende, und es beginnt grober Sand. Auf dem kurzen Ritt habe ich schon von Abbasad an die Oase von Chur stets vor mir gesehen. Ihre dunkeln Palmen bilden dichte Haine inmitten niedriger, grauer Lehmmauern, an deren Außenseite sich kleine Dünen angehäuft haben. Das Dorf ist scharf abgegrenzt durch seine Lehmmauern und die äußern Lehmhäuser, bis an deren Fuß die Wüste sich erstreckt (Abb. 110). Erst als ich seine westliche Ecke erreichte, erblickte ich das Lager der Meinen und wurde auch von ihnen gesehen. Sie schlugen schnell mein Zelt auf, so daß es bereitstand, als ich im Lager Nr. 30 anlangte.

110. Oase Chur. (S. 3.)

Nach den üblichen Begrüßungszeremonien mußte Abbas Kuli Bek mir Bericht erstatten. Sie waren 4 Tage in Dschandak geblieben und hatten Chur in 4 Tagen erreicht, waren also vor 8 Tagen dort angekommen. Allen ging es gut, und die Kamele waren während der langen Ruhezeit dick und fett geworden. Das erste, was ich tat, war, ein gründliches Bad zu nehmen, um alles Kewirsalz, das mir auf der Haut klebte, abzuwaschen. Es war herrlich, wieder in seinem schönen Bett schlafen zu können und nicht draußen im Freien unter der Burcha auf der Erde liegen zu müssen.

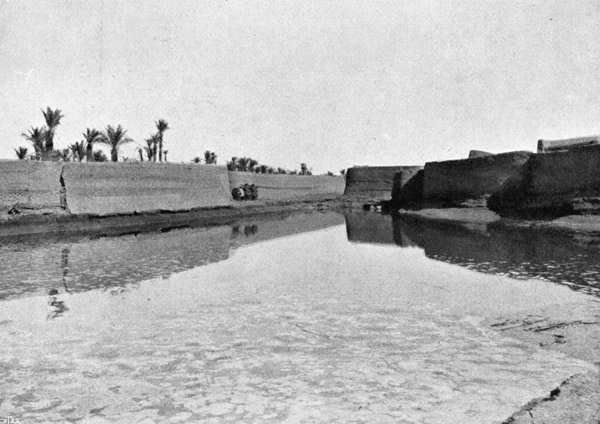

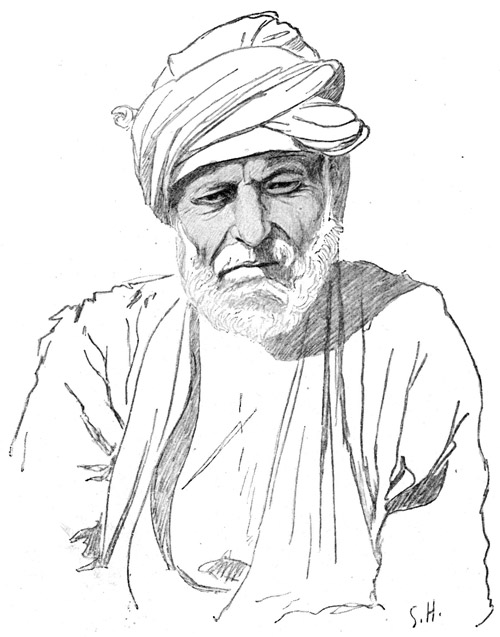

Der 15. Februar wurde in Chur der Ruhe gewidmet. Ich zeichnete ein Panorama der Gegend sowie einige Charaktertypen aus der Bevölkerung und machte photographische Aufnahmen (Abb. 111). Hierauf unternahm ich einen Spaziergang durch die malerischen, originellen Gassen des großen Dorfes (Abb. 112), die bisweilen durch kleine gewölbte Bogen ganz unmotiviert überspannt sind. Es gibt hier zwei Moscheen, ein Hammam und einen Turm, der auf einem kleinen, aus Sand bestehenden Hügel steht. Dort oben hat man eine gut orientierende Aussicht über Chur und seine Umgebung, die Palmenhaine und die vor seinen Toren liegende Wüste. Zwei Marktplätze unterbrechen das Labyrinth der Gassen. Einen Basar gibt es nicht, wohl aber ein Karawanserai, und draußen vor dem Dorfe liegen die Ruinen eines zweiten. Eine warme Quelle, deren Temperatur jetzt 20 Grad betrug, bildet einen kleinen Bach, und der Kanal des Dorfes geht mit seinen Verzweigungen durch Chur hindurch. Eine wahre Sturzflut des Regenwassers hatte sich gestern durch eine der Straßen ergossen, deren Boden nach den durch das Wasser angerichteten Verwüstungen wie der Grund eines Flußbettes aussah (Abb. 113). Ein offener Platz war gänzlich überschwemmt und ein neuangelegter Garten fortgespült worden. Der Ort liegt ebenso hoch wie Abbasabad, 858 Meter.

111. Bewohner von Chur. (S. 3.)

112. Straße in Chur. (S. 3.)

113. Von Regenwasser überschwemmte Straße. (S. 4.)

In Chur soll es ungefähr 500 bewohnte Häuser und eine nicht geringe Anzahl verlassener Hütten geben. In den Häusern wohnen je drei bis acht Personen, also im ganzen etwa 2500 Einwohner. Viele andere Dörfer liegen in der Gegend; aber sie sind klein und haben höchstens je ein Dutzend Hütten, einige bestehen sogar nur aus einer einzigen oder zwei. Die Bewohner von Chur besitzen wohl 1000 Kamele, 1200 Schafe, die jeden Abend eingetrieben werden, 150 Kühe, 100 Esel, 2 Pferde und 2 Maultiere. Ihr Reichtum und ihre hauptsächlichste Lebensbedingung sind jedoch die Palmen, deren Zahl vor 1903 etwa 10 000 betrug. Im Jahre 1903 wurden die Palmenhaine von Chur von einem großen Unglück heimgesucht. Ein außergewöhnlich heftiger Schneefall war eingetreten, und ihn hatte ein so eisiger, anhaltender Wind begleitet, daß 4500 Palmen erfroren. Daher herrschte in Chur jetzt eine böse Teuerung, und ein Man Weizen, das früher zwei Kran gekostet hatte, war jetzt nicht unter fünf zu haben. In diesem Jahr hoffte man jedoch von den fünftausend Palmen, die dem Dorfe geblieben waren, eine gute Ernte zu erzielen. Die Datteln werden nach den Gegenden im Norden verkauft, und von dieser Einnahme kauft man Mehl. Man baut hier auch Weizen und Gerste, aber nicht genug für den eigenen Bedarf. Die Palmen stehen innerhalb der Lehmmauern in Reihen. Der Boden zwischen den Bäumen wird mit Weizen und Gerste besät und prangte jetzt gerade in herrlichem, frischem Grün; es sah aus, als ob die Palmen aus dem feinsten Rasenteppich herauswüchsen. Man zieht hier auch Granatäpfel, Pistazien, Melonen, Rüben und Gemüse und baut Baumwolle.

Chur liegt fast wie auf einer in die Kewir hineinragenden Halbinsel, unmittelbar am Rande des Wüstenmeeres, das seine dunkelbraunen und weißen Gürtel auf der Nordseite des Dorfes ausbreitet. Man wundert sich ebensosehr darüber, diesen üppigen, schönen Palmenwald in so unmittelbarer Nähe der unheimlichen Salzwüste zu finden, wie man erstaunt, wenn man in der Heimat der Palmen schneebedeckte Berge erblickt. Es sind lauter große, überraschende Kontraste.

Auch von Chur aus geht ein ganzes Strahlenbündel Wege nach verschiedenen Seiten hin, nach Jegark-Tahrabad, nach Germe-Mehrijan, nach Halwan, Arusun, Dschandak, Tscha-melek und Ferruchi, nach Tebbes, Jezd und Biabanek. Besonders interessant war es mir zu erfahren, daß von Chur ein direkter Weg quer durch die Kewir nach Halwan geht, aber man sagte mir auch, daß er seit zehn Jahren nicht mehr benutzt werde. Ich fand jedoch zwei Männer, die diesen Weg gezogen waren und mir Auskunft darüber erteilen konnten. Er soll 24 Farsach lang sein und mit Ausnahme des letzten Farsachs vor Halwan ausschließlich über Kewirboden führen. Man hat ihn aus dem Grund aufgegeben, weil die Salzscheiben sich an mehreren Stellen wie Mauern aufgerichtet hatten und den Durchgang versperrten. Drei Farsach nordwärts von Chur gelangt man an das Flußbett Rudchaneh-i-ab-i-nemek, den »Salzwasserfluß«; es ist die Fortsetzung des Salzwasserflusses, den wir im Süden des Dorfes Abbasabad überschritten und der dort Mil-i-diwun hieß. Der Weg begleitet dieses Bett eine 3 Farsach lange Strecke, an deren Ende der Fluß plötzlich in einem Loch im Boden verschwindet, das sich niemals füllt, wieviel Wasser der Fluß ihm auch zuführen mag.

Nach einem eingehenden Verhör, das ich über diese seltsame Stelle vornahm, erfuhr ich, daß der Salzwasserfluß nach einer schwachen Senke strömt, die in Nordosten liegt. Ihren Boden bedeckt eine 2 Fuß dicke Salzkruste gleicher Art wie die Krusten auf den Wegen nach Dschandak und Turut. Ein kleines Stück dieser Salzrinde ist in den darunterliegenden Schlamm eingesunken, und auf diese Weise ist das »Loch im Boden« entstanden. Dieses Loch ist es, in dem das Flußwasser verschwindet, d. h. der Wasserspiegel bleibt in der Salzwake stets unverändert. Daß eine Überschwemmung nicht eintritt, erklärt sich leicht durch die Verbindung mit dem Niveau des benachbarten Grundwassers. Dagegen kannte man auch auf dieser Route in der Kewir keine Salzseen.

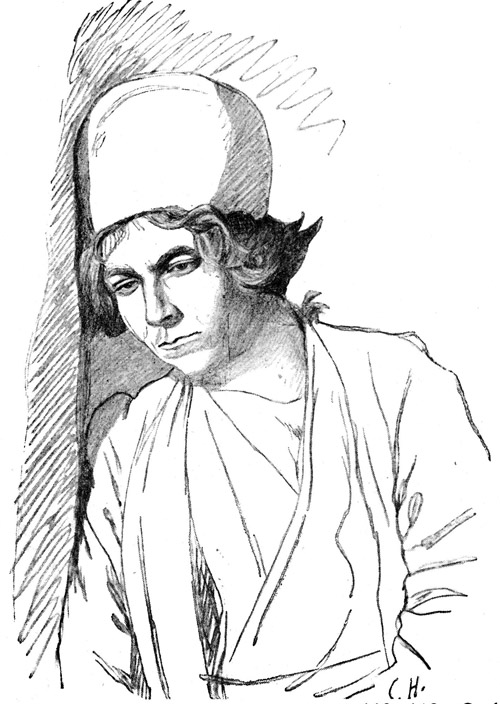

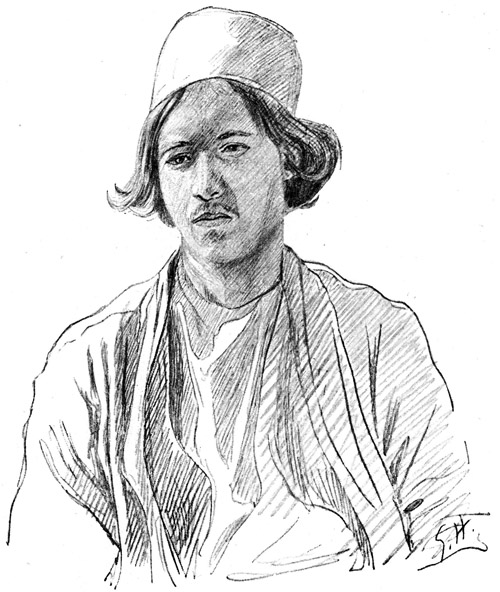

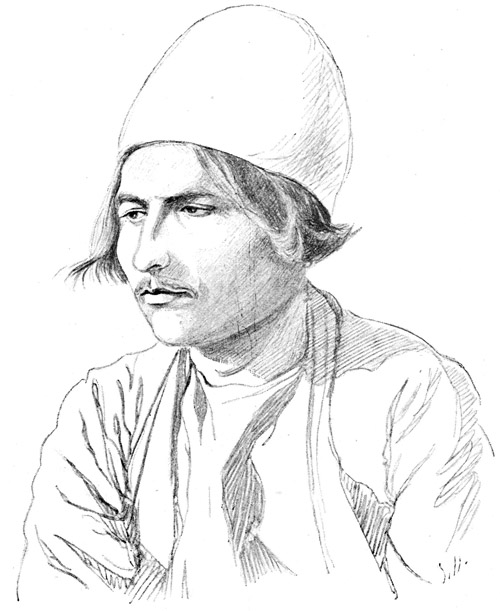

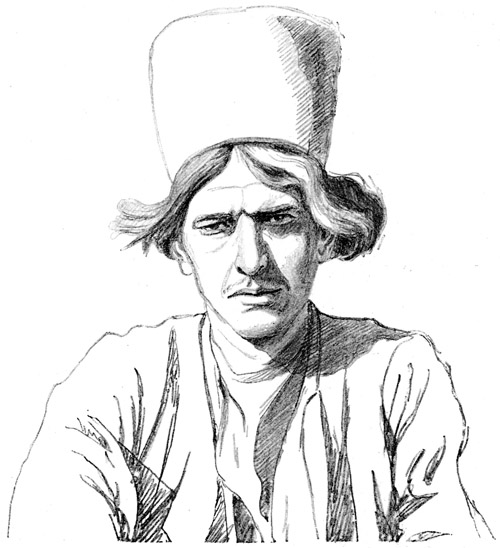

Ich hatte gedacht, am 16. Februar aufbrechen zu können. Aber nachdem Mirza mich daran erinnert hatte, daß dieser Tag ein Freitag und als solcher ein »sengin rus«, ein Unglückstag für den Antritt einer Reise sei, beschloß ich, noch einen Tag zu opfern und in Chur zu bleiben. Ich erhielt dadurch Gelegenheit, meine Porträtgalerie zu vervollständigen. Vier Stunden saß ich inmitten eines unerschöpflichen Vorrats bereitwilliger Modelle, unter denen ich die Wahl hatte (Abb. 114–122). Die Sitzungen gewährten mir angenehme Erholung und große Befriedigung, und dadurch, daß ich der Unterhaltung der Zuschauer zuhörte, erhielt ich auch noch kostenlosen Unterricht in ihrer Sprache. Ein Zuschauer, der sehr großes Interesse zeigte, machte über ein Porträt die mir sehr schmeichelhafte Bemerkung, daß das Bild ähnlicher sei als das Original selbst. Ein zweiter sagte, daß meine Hand nur den Bleistift halte und seinen Bewegungen folge, daß es aber der Stift sei, der die Züge des Originals zu Papier bringe – eine außergewöhnlich geistreiche Bemerkung, zumal wenn man sie in einem Orte wie Chur zu hören bekommt. Manchmal nimmt die Geschichte aber auch ein plötzliches Ende. So hatte ich hier bereits mehrere Männer gezeichnet und wollte nun auch ein paar Damen von Chur in meinem Skizzenbuch verewigen. Gulam Hussein hatte versprochen, mir die dazu nötigen Modelle zu besorgen. Das erste Modell war ein neunjähriges kleines Mädchen, das Chanum hieß. Das Kind saß ganz still, und das Bild war beinahe fertig, als die Mama, in einen langen Schleier gehüllt, wie ein Gespenst heranschwebte und mit lautem Geheul darüber jammerte, daß ein »Frengi«, ein Europäer, ihre Tochter mit seinem bösen Blick verzaubere. Das Kind stimmte natürlich in den lauten Jammer ein; aber das Konterfei war schon fertig, und die Tränen kamen nicht mehr mit auf das Bild. Nach dieser unerwarteten Störung konnte ich keine der Damen von Chur mehr dazu bewegen, mir Modell zu stehen. Aber mich angaffen konnten sie; wie die Elstern saßen sie auf einem benachbarten Dach und plauderten, schnatterten und lachten unter ihren schmutzigweißen Schleiern.

114. Alter Mann und Knabe aus Chur.

(S. 6.) Zeichnung des Verfassers.

115. Knaben in Chur.

(S. 6.) Zeichnung des Verfassers.

116. 117. Bewohner von Chur.

(S. 6.) Zeichnungen des Verfassers.

118. 119. Sechzehnjährige Jünglinge.

(S. 6.) Zeichnungen des Verfassers.

120. 121. Siebzigjährige Greise aus Chur.

(S. 6.) Zeichnungen des Verfassers.

122. Junger Mann aus Chur.

(S. 6). Zeichnung des Verfassers.

In das Skizzenbuch kam auch ein zwanzigjähriger Jüngling namens Taghi (Abb. 123). Er hatte scharf ausgeprägte arische Züge, ein ovales, hübsches Gesicht, geradeliegende Augen und Augenbrauen, eine kräftig gezeichnete Adlernase, feingeschwungene, nicht zu dicke Lippen, eine hohe Stirn und, wie es in Ostpersien Sitte ist, den Scheitel gerade in der Mitte, so daß sein langes dunkles Haar wie Gardinen an den Seiten des Kopfes herabhing. Auf dem Kopfe trug er eine zylinderförmige Filzmütze; er ging in Pantoffeln und war in ein leichtes, luftiges, blauweißes Gewand gekleidet, das schon recht zerrissen und schmutzig war.

123. Der junge Taghi.

(S. 7.). Zeichnung des Verfassers.

Die Frauen der Oase waren ebenso sorgfältig verschleiert wie ihre Schwestern in Teheran. Je größer ein Ort ist, desto gewissenhafter wird diese Sitte beobachtet. In kleinen Dörfern, wie Kerim Chan und Alem, brauchen sich die Frauen nicht immer zu verschleiern. Um die Frauen zu verstecken und ein ungestörtes Familienleben führen zu können, sperrt man die Häuser und Höfe nach der Straße hin durch Mauern ab. Gulam Hussein hatte seinen Vater, seinen Bruder, seine Gattin und einen fünfjährigen Sohn in Chur, und die ganze Gesellschaft wohnte in drei dunkeln Zimmern mit Lehmwänden, unter Bienenkorbkuppeln, die ebenfalls aus Lehm aufgeführt waren. Damit er sich den Seinen ganz widmen konnte, beurlaubte ich meinen redlichen Gulam während meines Aufenthalts in Chur, und als wir abzogen, bat er mich, ihn noch einen Tag hierzulassen, er werde mich leicht wieder einholen und zwei Tagemärsche auf einmal machen. Er hatte seine Familie sehr lange nicht gesehen und keine Nachrichten von ihr erhalten, hatte aber gar keine Erregung gezeigt, als wir uns seinem Heimatdorfe näherten. Wie ein Zugvogel begrüßte er die Seinen im Vorbeiziehen und schied dann wieder von ihnen ohne die geringste Wehmut. Für zartere Gefühle hat die Brust eines persischen Kameltreibers keinen Raum; er kann nicht lieben und Sehnsucht empfinden – in einer Hinsicht muß dies ein recht angenehmes, beruhigendes Gefühl sein.

Gründlich ausgeruht, dick und fett, ließen sich die Kamele am Morgen des 17. Februar wieder ihre Lasten aufbürden. Wir bedurften zum Tragen der Lasten nicht mehr der Hilfe gemieteter Kamele; die zehn Tagemärsche, die uns noch von Tebbes trennten, würden sie ohne Schwierigkeit zurücklegen können. Wie gewöhnlich schauten Männer und Buben unserer Abreise zu, während neugierige Weiber, in ihre schmutzigweißen Badelaken, genannt Schleier, gehüllt, die Dächer der Häuser zierten. Ich freute mich, wieder den Klang der Glocken meiner eigenen Kamele zu hören und ebenso sicher wie bequem auf meinem hochbeinigen Träger zu sitzen, als wir aus Chur abzogen und sein Labyrinth von Lehmhäusern schnell hinter uns verschwand. Ebenso plötzlich hörten gleich darauf die Palmen auf, und wir überschritten eine Reihe ausgetrockneter Betten, Rinnen, Gruben und Löcher, die alle vom Regenwasser ausgewaschen waren und von denen einige noch mit Wasser gefüllt waren.

Mesre-i-neru heißt ein kleines Dorf mit eigenem Palmenhain, das unmittelbar am Rande der weißen Kewir liegt, gleich einem Fischerdorfe an einer Küste. Nach Norden hin erhebt sich aus der Wüste das kleine Kewirgebirge Kuh-i-kuddelau, das mir, als ich es auf dem Wege nach Abbasabad zuerst durch den Regennebel erblickte, viel größer erschien als jetzt. Im Süden des Weges treten neue Partien der Bergkette Kuh-i-iretsch hervor, deren höhere Spitzen mit Schnee bedeckt sind. Im Norden sieht man kaum einen Kilometer entfernt die sehr deutliche, außerordentlich scharf gezogene Grenze der Kewir. An ihr entlang zieht sich ein anderer Weg, der schneller zum nächsten Lagerplatz führen soll, aber jetzt nach dem Regen ist er unsicher.

Beim Rudchaneh-i-ambar haben wir den ersten Farsach zurückgelegt. Auf der rechten Seite unserer Straße, wo Steppengras wächst, weidet eine Kamelherde; bei ihrem Anblick werden unsere Hengste wild. Der Schaum fällt ihnen in Flocken von den fleischigen Lippen, sie gurgeln und röcheln dumpf, werfen den Kopf hintenüber und reiben den Nacken am Vorderhöcker, wobei sie mit dem Schweife umsichschlagen. Der schwarze Hund ist noch immer unser Begleiter; er hat sich in der Karawane durch die ausgezeichneten Dienste, die er ihr als Nachtwächter leistet, eine gewisse Beliebtheit erworben. Newenk humpelt sehr und hat von dem beißenden Satz in der Kewir wunde Vorderpfoten. Awul Kasim reibt sie ihm jetzt mit Henna ein; wenn dies helfen sollte, würde es mich freuen.

Wir sind wieder draußen in der Wüste und beginnen ein neues Kapitel, den Weg nach Tebbes. Tebbes ist einer der Hauptpunkte dieser weiten Reise; nach allem, was ich bereits von der Oase gehört habe, erwarte ich dort ein wahres Paradies im Herzen der Wüste. Chur ist der letzte ständig bewohnte Ort, den wir auf Tage hinaus berührt haben, und als die ersten Hügel seine dunkeln Palmen verdeckten, war mir zumute, als ob ich eine Insel verließ, um wieder ins offene Meer hinauszusteuern.

Unser kurzer Besuch hatte in das eintönige Leben der Eingeborenen ein wenig Abwechslung gebracht. Sie werden sich zwar über den Grund der Visite und noch mehr über den des Porträtierens den Kopf zerbrechen, aber sie werden auch noch lange daran denken, daß meine Kasse bei ihnen um 68 Toman leichter geworden war. Ja, es war wirklich nicht viel anders gewesen, als wenn ein Schiff auf einen oder zwei Tage eine der Inseln des Weltmeers anläuft und mit den Eingeborenen Tauschhandel treibt. Die einsame Wildnis breitet ihre Arme aus, um mich zu empfangen; eine Stunde nach der andern habe ich die Kewir zur Linken und den ungleichmäßigen, schwarzen Gebirgskamm zur Rechten. »Herr, hier haben wir 3 Farsach zurückgelegt«, sagt der Führer, der neben meinem Kamele geht, und weckt mich damit aus meinen Träumen.

Der weiße Salzgürtel, der sich bisher längs der »Küste« hingezogen hat, verschmälert sich und läuft in einen Keil aus. Die Kewir nimmt eine schmutzigbraune unbestimmte Farbe an, obgleich man weiter hinten, nach ihrem Innern zu, noch immer weiße Streifen erblickt. In Chur sagte man geradezu, daß die Kewir ein See sei, ein See, der unter einer Decke von Salz, Schlamm und Ton verborgen liege. Haue man das Salz auf, das stellenweise bis 1½ Meter mächtig sein könne, so sinke die Hacke auf den Grund des Kewirsees; wie tief dieser Grund liege, wisse kein Mensch.

Der Pfad, auf dem wir ziehen, der große Karawanenweg nach Tebbes, ist weniger ausgetreten, als man hätte erwarten sollen, und es begegnete uns während des ganzen Tages kein Mensch. Aber die Karawanen, die von Tebbes nach Chur ziehen und von dort nach Schahrud weitergehen, begeben sich meist erst im Frühling und im Vorsommer auf die Reise. Sie marschieren auch stets bei Nacht – daher ist der Weg durch eine Reihe Steinmale bezeichnet. Irgendwie erwähnenswerten Lokalverkehr soll es hier nicht geben, da jede der beiden Oasen sich selbst genug ist. Der Richtweg, der von Chur-i-ges quer durch die Kewir nach der Oase Tebbes führt, also die große südliche Bucht der Salzwüste abschneidet, wird im Winter nie benutzt. Auch im Frühling und Sommer, wenn keine Regengefahr droht, gilt er als recht unangenehm, weil er durch seine Salzschollen und harten Lehmhöcker uneben ist; er erinnert an Schlacken und Lava.

Unser Weg, dessen Richtung anfangs ostsüdöstlich gewesen ist, biegt jetzt nach Südosten ab und nähert sich dem Fuße des Gebirges. Der Haus-i-teschtab war mit süßem, trübem Regenwasser gefüllt, in dem die Kamele sich satt trinken durften, worauf wir zwischen Geröllhügeln an der Quelle gleichen Namens in 919 Meter Höhe das Lager Nr. 31 aufschlugen. Ihr Wasser ist salzhaltig, aber die Zisterne lag in der Nähe, und wir hatten überdies einen kalbledernen Schlauch voll Trinkwasser mitgenommen. Fliegen, Mücken, Spinnen und Ameisen zeigen sich jetzt; am Abend bleibt das Zelt offen, damit es nicht drinnen durch das Kohlenbecken zu warm wird.

Mein Arbeitstag ist ziemlich lang; 16 Stunden bin ich in Tätigkeit, und davon gehen nur 2½ Stunden für Frühstück, Mittagessen, Aufbruch und Lagern ab. Aber meine Arbeit, der Tagemarsch, die Karte, Beobachtungen, Zeichnungen und Notizen, füllen ihre 13 Stunden reichlich aus. Daher ist mir die Ruhe sehr erwünscht, wenn die Nacht freundlich und still sich herabsenkt.

Ich legte mich um 10 Uhr nieder und konnte 8 Stunden des mir sehr notwendigen Schlafes entgegensehen. Aber diesmal wurde nichts daraus, denn um 11 Uhr fuhr ein außergewöhnlich heftiger Windstoß aus Westen über die Gegend hin. Er hätte mein Zelt umgerissen, wenn ich nicht rechtzeitig aufgesprungen wäre und die Zeltstangen festgehalten hätte, bis Awul Kasim erschien und die flatternde Zeltleinwand wieder befestigte. Der so plötzlich auftretende Wind dauerte nur eine halbe Stunde; aber bevor er wieder aufhörte, trommelten schon die ersten schweren Regentropfen auf mein Zeltdach, und ihnen folgte bald ein geradezu tropischer Regen von unbeschreiblicher Heftigkeit, daß man glaubte, das Wasser werde das Zelt plattdrücken. Alle umherliegenden Sachen wurden schnell in die Kisten gepackt, die wir in die Mitte des Zeltes stellten; nachdem ich dann in meinem Bett gut zugedeckt worden war, konnte ich es ruhig weiter regnen lassen. Aber ich lag noch lange wach und hörte zu, wie der dichte Regen aus der einen Wolke gleichsam die Melodie spielte, während große, schwere, vereinzelte Tropfen aus einer andern die Begleitung ausführten. Und dann merkte ich, wie es durch das Zeltdach und die Wände tropfte und leckte und wie sich drinnen bei mir hier und dort kleine Seen bildeten. Zum Glück hatten wir das Lager auf einer kleinen Anhöhe aufgeschlagen, sonst hätte uns wohl gar noch ein reißender Bach überrascht.

Der Regen hielt die ganze Nacht an, und als Awul Kasim mich am Morgen weckte, brachte er mir die Nachricht, daß es noch immer regne und schwarze Wolken den Himmel bedeckten. Doch schon vor 7 Uhr wurde es besseres Wetter, und wir konnten unsern Tagesritt in trocknen Kleidern antreten. Aber die Kamele sahen aus, als ob sie direkt vom Bade kämen, und ihre Packsättel waren ganz mit Wasser durchzogen. Infolgedessen haben die Tiere eine bedeutend schwerere Last zu tragen, und auch die Zelte sind heute doppelt so schwer wie sonst.

Die Kewir, deren Rand wir 2 Farsach weit im Norden unserer Route sehen, hat einen dunkleren Farbenton angenommen, als sie gestern hatte, und der Führer sagt mir, daß sich ihr Boden in losen, weichen Schlamm verwandelt habe. Die Rinne des Teschtabgebirges, an dessen Fuß unser Lager gelegen hatte, war am frühen Morgen bis an den Rand mit Wasser gefüllt gewesen; jetzt floß in dem Bett nur noch ein Drittel Kubikmeter dicken, trübroten Wassers. Hier und dort hat seine Oberfläche noch Schaumflocken, die anzeigen, daß eine gehörige Wasserflut von den Abhängen heruntergeströmt ist. Den ganzen Weg entlang und besonders in der ausgetretenen Furche des Pfades stehen überall Lachen süßen Wassers für Durstige bereit, und der nasse Boden ist durch diesen heftigen Regen aufgeweicht; aber ein kalter, feuchter Chorassanwind tut, was er kann, um all dieses Wasser zu beseitigen.

Das Land ist ein wenig hügelig, und in der Nähe des Lagers dehnt sich ein Sandgürtel mit zahlreichen Saxaulstauden aus. In unserer Nähe schillert die Wüste graugelb, geht dann aber in Dunkelrotbraun über und erscheint weit hinten, nach ihrem Innern zu, fast schwarz, was auf vermehrte Feuchtigkeit in den tieferliegenden Teilen der Depression schließen läßt. Die weißen, aus Salzkristallen bestehenden Streifen, die wir gestern erblickten, waren jetzt verschwunden, doch gewiß nur, um wieder hervorzutreten, sobald die Oberschichten des Bodens trocken waren.

Der Weg führt über feinen Grus und Sand auf gelbem Lehmuntergrund. Auf der linken Seite ziehen sich helle Saxaulgürtel hin, rechts wachsen niedrige Steppengrasbüschel. Der relativ hohe Bergkamm, den wir im Süden vor uns haben, ist leicht beschneit, und um seine Gipfel ballen sich von neuem schwere Wolken drohend zusammen. Doch das Wetter klärt sich wieder auf; die Sonne tritt hin und wieder aus den Wolken hervor, und man hört deutlich, wie das Wasser in dem Boden, der einem vollgesogenen Schwamme gleicht, gluckst, brodelt und quillt. Die kleinen isolierten Berge und Kämme treten wieder klarer hervor, und die im Nordwesten aufragenden schillern hellblau und blaßrosa; sie scheinen wie leichte Schleier über dem dunkeln Boden der Kewir zu schweben.

Am Rudchaneh-i-lundeher hat man 2 Farsach hinter sich; hier beginnen die Wasserlachen auf der Bodenoberfläche bereits spärlicher zu werden, um allmählich ganz aufzuhören. Der Führer meint, dies komme daher, weil es im Osten weniger geregnet habe; aber ich bin der Ansicht, daß es an der im Laufe des Tages zunehmenden Verdunstung liegen muß. Das Bett, dessen Lauf wir in südöstlicher Richtung aufwärtsfolgen, ist zwischen roten Hügeln in den Boden eingeschnitten, und als wir wieder in offenes Gelände hinausgelangen, reiten wir durch mehrere Gürtel üppiger, prächtiger Saxaule. Das Gestein ist hier roter Sandstein.

Wir nähern uns wieder dem Ufer der Kewir, das jetzt nur noch einen halben Farsach entfernt liegt. Im Norden, Nordosten und Ostnordosten ist der Horizont der Wüste absolut gerade. Infolgedessen macht sie hier mehr als je zuvor den Eindruck eines gewaltigen Sees, besonders, da sie nach dieser Seite hin auch durch die vielen Salzstreifen weiß glänzt – es sieht aus, als schwimme Eisschlamm auf dem Spiegel dieses phantastischen Sees. Je mehr man von der Kewir an den verschiedenen Teilen ihres Randes und in ihrem Innern, von dem Lande rings umher und von dem hier herrschenden Wetter sieht, desto klarer wird die Vorstellung, die man sich schon beim ersten Anblick von ihrer Entstehung machte. Wie mir die Perser versicherten, war dieses Jahr ein außergewöhnlich regnerisches, aber ein solcher Sturzregen, wie wir ihn diese letzte Nacht erlebt hatten, war unter allen Umständen eine große Seltenheit. Die eigentliche Regenzeit tritt in der zweiten Hälfte des Winters ein. In der übrigen Zeit des Jahres ist der Himmel gewöhnlich klar, und im Sommer ist es glühend heiß. Es ist klar, daß die Verwitterung unter solchen Verhältnissen hier, wo obendrein eine schützende Vegetationsdecke fehlt, mit großer Energie fortschreiten muß. Da ist es das Regenwetter, das während der Wintermonate das feine, im Sommer pulverisierte Material nach der Kewir hinunterschwemmt und im Laufe der Jahrtausende ihre Depression mit festem Material ausfüllt. Alle diese Regenbäche lassen ihre Fluten in der Kewir und tragen dadurch zur Erhaltung der Feuchtigkeit in diesem unterirdischen See bei.

Vom Haus-i-patil, an dem wir in 827 Meter Höhe im Lager Nr. 32 uns niedergelassen hatten, war es nicht mehr weit nach dem Rande der Kewir. Es handelte sich jetzt darum, ob wir es wagen sollten, die sich hier nach Süden vorschiebende große Bucht der Salzwüste zu durchqueren. Könnten wir geraden Weges über diese Bucht hinüberziehen, so würde ich sehr viel Zeit ersparen, war aber ihr Boden zu aufgeweicht, so blieb keine andere Wahl, als die Bucht zu umgehen.

Neben unserem Lager gab es zwei Zisternen, die gelbes Regenwasser jetzt bis an den Rand füllte. Sie seien, behauptete der Führer, bereits durch den Regen gefüllt worden, der uns auf dem Weg nach Abbasabad überfallen, und der Regen der letzten Nacht habe ihrem Vorrat nichts hinzugefügt, wie man an den nach ihnen führenden Rinnen sehen könne. Es erschien mir auch, als seien die Niederschläge hier im Osten wirklich weniger kräftig gewesen als am Teschtab, und Gulam Hussein, der sich am Abend rechtzeitig wieder zu uns gesellte, konnte diese Annahme bestätigen. Er erzählte, daß es in Chur wie toll geregnet habe, und meinte, in der Kewirbucht sei vielleicht nur sehr wenig Regen gefallen und wir könnten es immerhin mit dem näheren Wege versuchen.

Gulam Hussein berichtete auch, daß am folgenden Tag eine mit Dattelsaft beladene Karawane von Chur über Darin und Halwan nach Turschis ziehen werde, wo sie Weizen, Gerste, Zucker und Rosinen holen solle; sie benutzt also den am Südrande der Kewir entlang führenden Weg und erreicht Turschis in 15 Tagereisen.

Haus-i-patil ist eine öde Gegend, aber Wasser und Brennholz hatten wir im Überfluß. Der endlose Kewirhorizont beherrscht die Landschaft, und fern im Osten sieht man die bei Darin und Halwan liegenden Gebirge, die jetzt miteinander in einen hellblauen Umriß verschwimmen; man unterscheidet sie kaum von den ewigen Wolken, die sich anscheinend nicht entschließen können, diesen Himmel zu verlassen (Panorama III, Abb. 1, s. erster Band, S. 302).