|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

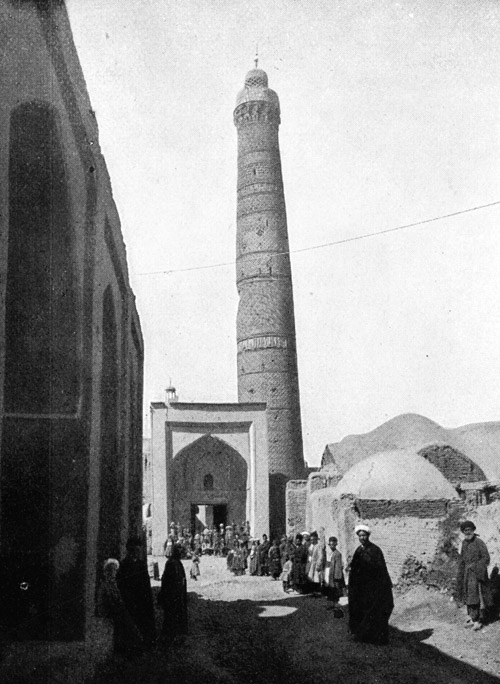

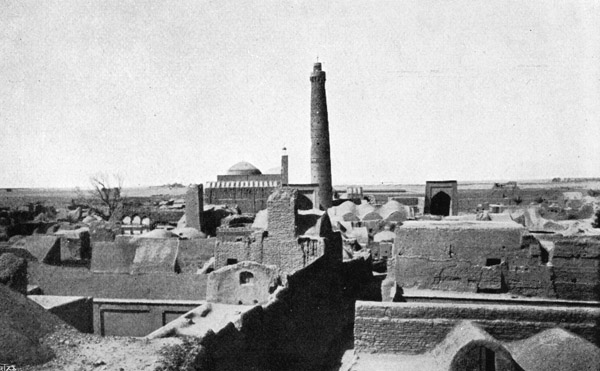

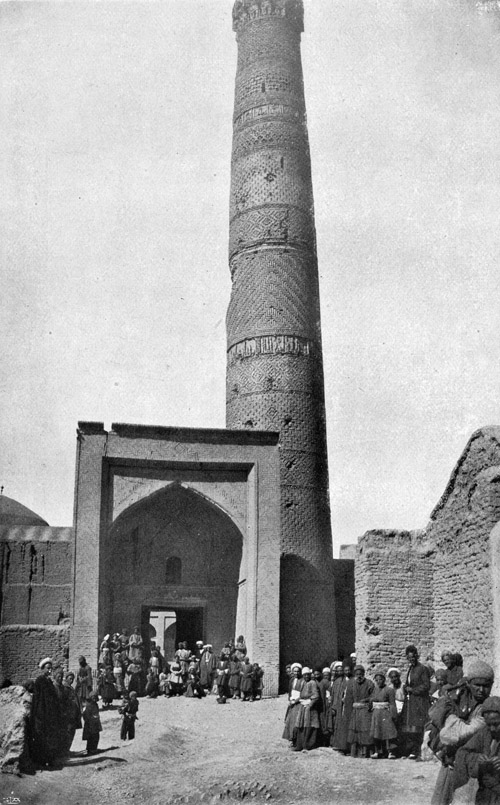

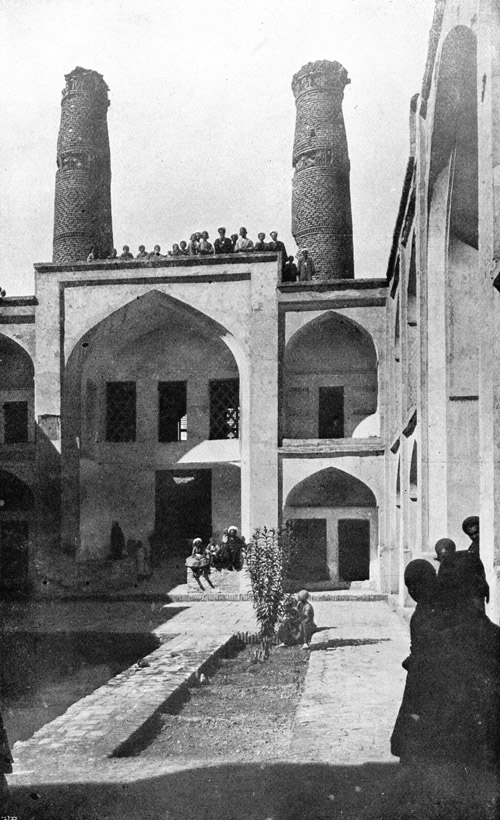

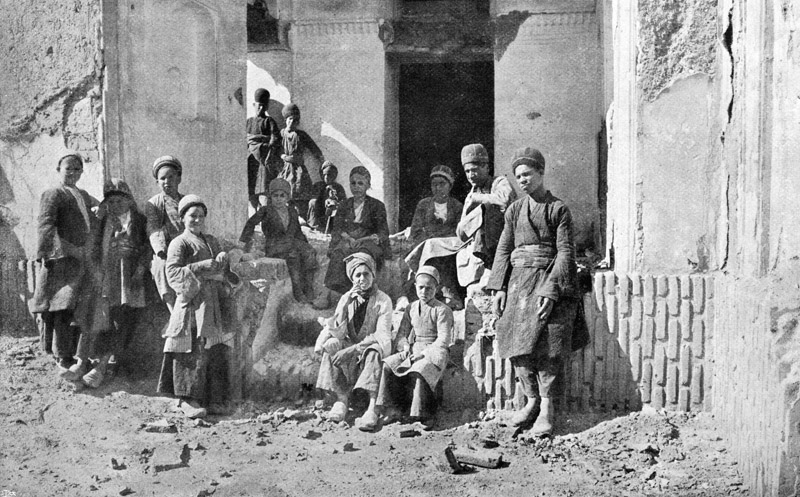

Mit zweien meiner Leute und zwei Dienern des Gouverneurs, die mir die allzu Neugierigen vom Leibe halten, gehe ich am 1. März die »Chiaban«, die lange Allee, hinunter; man braucht 19 Minuten, um sie zu durchschreiten, und sie soll nach Aussage der Bewohner von Tebbes 3000 Schritt lang sein. Dann lenken wir unsere Schritte nach dem Tor der Mauer, die die Basarstadt umgibt, und gelangen durch das Tor direkt in die Tunnelstraße des Basars, die in der Verlängerung der Chiaban liegt. Da, wo der Tunnel endet, biegen wir in rechtem Winkel nach links ab, nach dem großen Tor der Festung hin, das jetzt geschlossen war. Geht man in der Verlängerung der Basarstraße weiter, so gelangt man an die Vorderseite der Mestschid-i-Dschuma, der Hauptmoschee von Tebbes. Dort erhebt sich auch das alte Minaret mit seiner zierlichen kufischen Schrift; es ist aus gebrannten Ziegelsteinen errichtet, steht ein bißchen schief und ist wohl einige 40 Meter hoch (Abb. 147–149). Da kürzlich ein Teil seiner Wendeltreppe eingestürzt ist, war es leider unmöglich, zur Spitze des Turmes hinaufzusteigen, von der aus man eine großartige Aussicht über die ganze Oase haben muß. In der Nähe des Minarets liegt eine »Medresseh« oder geistliche Hochschule mit zwei alten Minarets, die niedrig, aber recht hübsch sind (Abb. 150). Da ich auf meinen Spaziergängen in Tebbes immer den großen photographischen Apparat mitnahm und benutzte, umringte mich bald eine Schar halbwüchsiger Buben (Abb. 151) und anderer Tagediebe, die nach und nach immer größer wurde und sich nicht immer leicht in gebührender Entfernung halten ließ. Allmählich aber gewöhnten sich die Bewohner daran, mich auf der Straße zu sehen, und schließlich ließen sie mich so ziemlich in Frieden.

147. Straße zur Hauptmoschee. (S. 55.)

148. Mestschid-i-Dschuma mit ihrem Minaret. (S. 55.)

149. Das alte Minaret. (S. 55.)

150. Hochschule von Tebbes. (S. 55.)

151. Straßenjungen. (S. 56.)

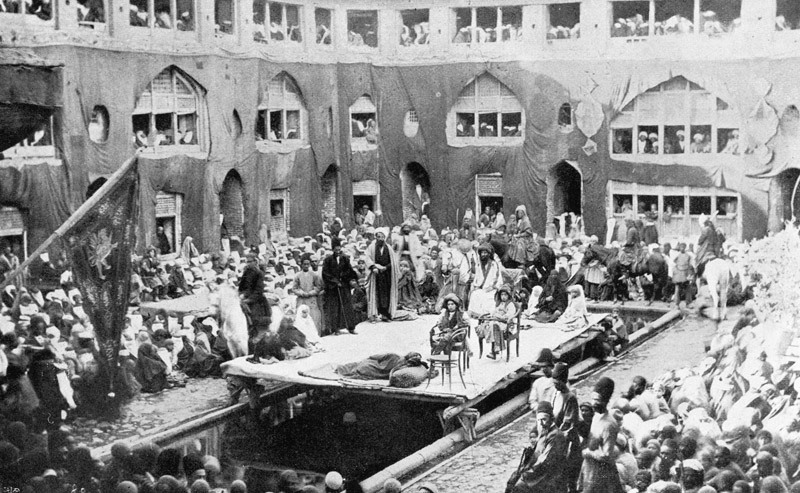

In meinem Buche »Transhimalaja« habe ich im ersten Band S. 267 erzählt, wie glücklich das Schicksal mich gerade zu rechter Zeit nach Schigatse führte, um dem größten Jahresfest der Tibeter, dem Neujahrsfest, beiwohnen zu können, das zwei Tage nach meiner Ankunft in Taschi-lunpo gefeiert wurde. Schon vorher habe ich dasselbe Glück in der Oase Tebbes gehabt, in der ich zwei Tage vor dem größten Fest der Schiiten im Moharrem, dem ersten Monat des mohammedanischen Mondjahres, anlangte. Die ersten zehn Tage dieses Monats, der 1906 in den März fiel, sind der Erinnerung und Trauer um Husseins Märtyrertod in Kerbela gewidmet. Hussein war der zweite Sohn des vierten Kalifen Ali und verlor im Kampf gegen Jesid und die Omaijaden im Jahre 680 am zehnten Tage des Moharrem nicht nur die Schlacht, sondern auch das Leben. Der Jahrestag dieses Ereignisses heißt Aschura, und kein anderer Tag des Jahres vermag die religiöse Begeisterung der Schiiten und ihren Fanatismus in gleich hohem Grade zu entflammen. Husseins Andenken wird in allen Städten Persiens mit Gesang und Saitenspiel, mit lautem Wehklagen und heißen Tränen gefeiert. Man beweint den Tod des heiligen Märtyrers und die Niederlage der Aliden, man besingt ihre Tapferkeit und überhäuft den siegreichen Feind Jesid und sein Heer mit Schimpfreden. Der ganze Hergang dieses populärsten Ereignisses der schiitischen Religionsgeschichte wird von mehr oder weniger guten Schauspielern auf der Bühne dargestellt. Die Soldaten beider Heere treten in voller Rüstung auf, ganze Karawanen stellen den Troß und das Lager dar, ein Mollah liest in singendem Ton den Text über die Schicksale der Aliden vor, und Scharen von Fanatikern ziehen um das zirkusartige Theater herum und heulen und brüllen »ja Hussein, ja Hussein«. Der Name des Theaters ist »Tekkieh«; man findet ein solches in jeder persischen Stadt (Abb. 152), die größeren haben deren mehrere, und sogar ein so kleiner Ort wie Tschahrdeh hat sein eigenes »Tekkieh«. Das religiöse Schauspiel selbst aber heißt »Tazijah«.

152. Tekkieh in Teheran. (S. 56.)

Von einem Armenier aufgenommen.

Das Tekkieh von Tebbes war es, das ich besuchte, nachdem ich einen flüchtigen Blick auf die Sehenswürdigkeiten des Städtchens geworfen hatte.

Wir treten in einen achteckigen Hof ein, wo das Schauspiel gerade begonnen hat. In seiner Mitte liegt ein Springbrunnen; sein Boden ist mit großen Steinfliesen gepflastert; nur da und dort, wo sich der edle Stamm einer Palme erhebt, hat das Pflaster eine Lücke. Auf der nördlichen und südlichen Seite des Hofes sieht man »Pischtak«, Fassaden mit offenen Gewölben und Portalen; vor der nach Süden schauenden Fassade steht ein großes Zelt (Abb. 153). Hier saß ein Mollah, der die Legende mit lauter, klarer und singender Stimme vorlas.

153. Die Bühne im Tekkiehgarten in Tebbes. (S. 57.)

Als »Kafir«, als Heide, durfte ich nicht gar zu nahe herantreten. Mein Freund, der Gouverneur, der sonst allen meinen Wünschen mit größter Liebenswürdigkeit entgegenkam, hatte über meinen Besuch des Schauspiels anfänglich allerlei Bedenken geäußert; er könne nicht die Verantwortung dafür übernehmen, daß seine Landsleute, deren Fanatismus sich bei dieser Gelegenheit nicht zügeln lasse, die Herrschaft über sich bewahren würden; ihre Wut gegen die Feinde ihrer Religion könne sich an mir als an einem passenden Gegenstand auslassen. Um jedoch unangenehmen Auftritten vorzubeugen und in jeder Hinsicht für meine Sicherheit zu sorgen, gab er mir, als ich auf meinem Vorsatze beharrte, eine nur zu zahlreiche Schutzwache mit, die sich teils in dem nischenartigen Gewölbe aufstellen mußte, wo ich mit meiner Kamera stand, teils auf dem Steinpflaster davor, das ungefähr einen Meter tiefer lag als der Fußboden meiner Nische.

Allerdings wimmelte es auf dem Hofe von Zuschauern, aber ich konnte doch alles, was auf dem Hofe vor sich ging, über ihre Köpfe hinweg recht gut sehen. Einige Einzelheiten entgingen mir freilich. Aus einer erhöhten Plattform unter dem Zelt fand das eigentliche Schauspiel statt. Da die Entfernung zu groß war und drinnen zu tiefer Schatten herrschte, konnte ich nur die in schreiend bunte Gewänder gekleideten Schauspieler unterscheiden, die Hussein und Jesid und ihre Krieger vorstellen, und konnte nur hören, daß sie laut und lärmend miteinander redeten. Sie spielten jedenfalls einen Teil der tragischen Legende; diese ist schon so oft erzählt worden, daß ich ihre wechselnden Stimmungsbilder und Situationen hier nicht zu wiederholen brauche.

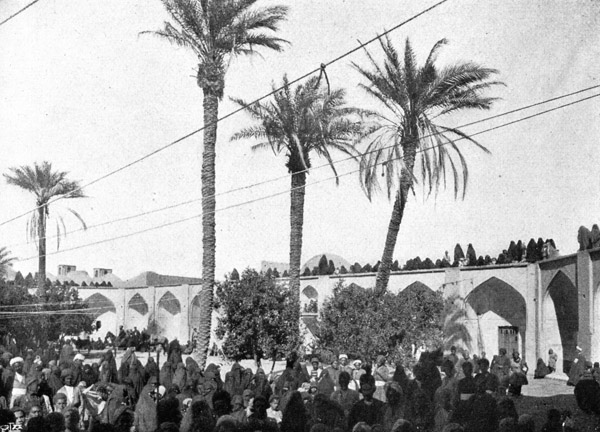

Um so besser sah man die Teile des Dramas, in denen das Zusammenziehen der Massen nach Kerbela, der Marsch der Heere nach dem Kriegsschauplatz und der Zug der Troßkarawanen durch die Wüste dargestellt wurden. Denn die darin auftretenden Menschen und Tiere blieben nicht unter dem Zelt, sondern zogen auf dem vorderen Teile der Bühne um den Springbrunnen herum und dabei auch ganz nahe an meiner »Loge« vorüber. Da sah man richtige Karawanen mit Kamelen, den schönsten und größten Tieren, die sich hatten auftreiben lassen, hübsch mit Decken und Zieraten, roten Wollbüscheln, Bändern und Flittern, Schellen und Glocken geschmückt; auf den Kamelen hockten ganze Scharen von Buben. Dann kamen Maulesel angetrippelt, die »Kadscheweh«, große, mit rotem und blauem Stoff überzogene Holzbauer, trugen. In solchen Reisekörben reisen die Frauen, aber in den religiösen Spielen dürfen nur Männer und Jünglinge auftreten, und letztere übernehmen gewöhnlich, entsprechend verkleidet, die Damenrollen. Dort erblickte man Knaben der Nomadenstämme, die auf Maultieren ritten, die überdies auch mit Zelten, Stangen und Hausgerät verschiedener Art beladen waren; »Kaliantschi« mit Wasserpfeifen vorn auf dem Sattel und andere Gegenstände um die Steigbügel hängend; Reiter in Panzerhemden mit Helm und Schwert, und Soldaten in altertümlicher Tracht mit Lanzen, Fahnen und bewimpelten Speeren. Das Schauspiel war fesselnd und hatte ein unerwartet festliches Gepräge. Ich war erstaunt, in dieser kleinen Oase im Herzen der Wüste etwas derartiges zu finden. Der gutgehaltene Hof, das weiße Zeltdach, die königlichen Palmen, die grellbunten Gewänder, das Leben und Treiben, die Tiere, kurz alles gab ein außerordentlich ansprechendes und farbenreiches Bild.

Als ich meinen Platz in der Nische einnahm, strömte die Menge nach meiner Seite herüber. Die Leute standen so eng gedrängt wie ein Heringsschwarm zur Laichzeit und gafften mich und meine ihnen unbegreiflichen Manipulationen mit der Kamera, dem Stativ und dem schwarzen Tuch an. Nach einer Weile waren die in ihren weißen Turbanen und langen Kaftanen ernst und würdevoll aussehenden Priester wohl der Ansicht, daß dies doch zu weit gehe und daß es geradezu eine Schande sei, einem Heiden größere Aufmerksamkeit zu schenken als ihnen, und die Polizei erhielt Befehl, die Leute nach der andern Seite des Hofes hinüberzutreiben, wo der Mollah die Legenden vorsang. Nun traten die Polizisten vor und jagten die Menge mit Gerten und silberbeschlagenen Stäben über den Hof. Gewandt wie ein Affe erkletterte ein Junge einen hohen, senkrechten Palmenstamm, um ein verwelktes Blatt aus der Krone zu entfernen und sich in dem harten Stiel auch einen Stock zu verschaffen, mit dem er den Polizisten half, dem Pöbel den Staub aus den Kleidern zu klopfen.

Auf den platten Dächern um den Zirkus herum hockten in dunkelblaue Schleier gehüllte Frauen, die mit ihrem Geschnatter an eine Schar krächzender Saatkrähen erinnerten. Die vornehmeren Frauen tragen, wie in den größeren Städten, einen weißen Schleier, der vor dem Gesicht und den Augen aus durchbrochenem Gitterstoff besteht; die armen hatten blaue Schleier oder vielmehr sackartige Umschlagetücher, die den ganzen Körper und den Kopf umhüllten. Die Oase Tebbes ist wegen ihres Fanatismus bekannt, und die Sitte des Schleiertragens wird dort sehr streng beobachtet. Selten fängt man einen Blick aus einem schwarzen Augenpaare auf. Aber oft sieht man kleine Mädchen, die noch keinen Schleier tragen und einst sehr hübsch zu werden versprechen und deren Züge auf eine schöne Mutter schließen lassen.

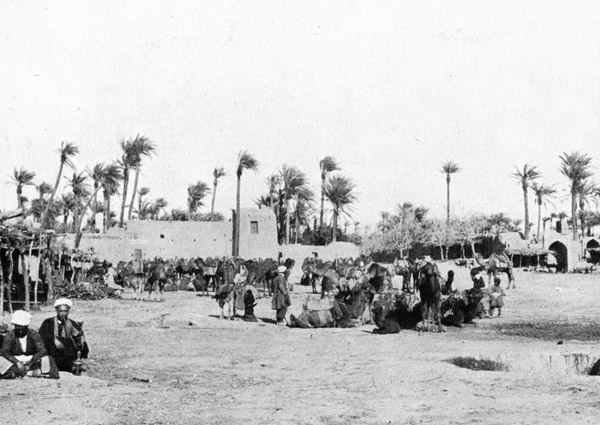

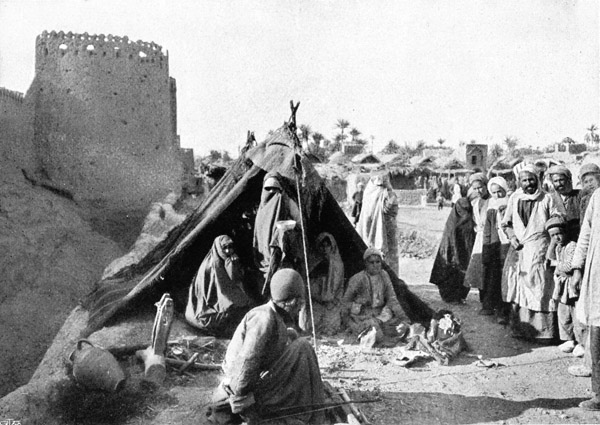

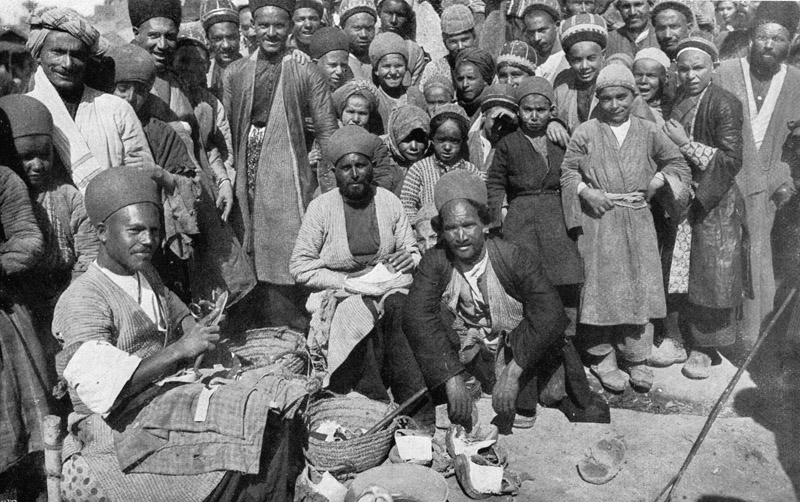

Auf dem Heimweg benutzte ich die Gelegenheit, um auf dem Meidan noch ein paar Aufnahmen zu machen (Abb. 154–156). Er ist allerdings viel kleiner als der »Königsmarkt« in Teheran oder Isfahan, aber trotz seines unbedeutenden Verkehrs kann der Marktplatz von Tebbes sich doch seiner orientalischen Echtheit rühmen. Kein Hauch europäischer Dreistigkeit und keine Spur fremdländischen Krams stören die völlig unberührte Harmonie in einer Oase, die den Krallen der christlichen Fremdlinge zu entlegen ist. Wir sehen zwar in den Basaren russische und englische Kleiderstoffe, Kolonialwaren, Petroleum und Stearinkerzen, ja in den vornehmeren Häusern sogar Stühle, Tische und Lampen aus Porzellan, die abendländischen Einfluß verraten, aber was ist dies gegen Teheran, wo Griechen, Armenier und Schwindler anderer Herkunft ihren Unfug treiben und wo sich das träge, gleichgültige Morgenland einschläfern läßt und unter der Macht der ausländischen Narkose schlummert. Nein, der Meidan in Tebbes ist echt. Dorthin dringt nicht einmal ein schwacher Laut des Rauschens der Weltwogen, hier weilt man gern und versenkt sich in die Betrachtung des Tun und Treibens, der offenen Stände der Töpfer und Obsthändler und der Teppiche, auf denen die Eisenwarenverkäufer im Sitzen ihre Messer schleifen und verhandeln.

154. Marktplatz von Tebbes. (S. 59.)

155. Nomadenzelt auf dem Marktplatz. (S. 59.)

156. Eine Schuhmacherwerkstatt unter freiem Himmel. (S. 59.)

Am Abend machte mir der Emad-ul-Mulk seinen Gegenbesuch, begleitet von einer gewaltigen Schar seines Gefolges, unter der sich auch ein alter, ehrwürdiger Seïde mit grünem Turban, einer Brille und schneeweißem Bart, und der Postmeister von Tebbes befanden. Sie kamen in langsamer, feierlicher Prozession in den Garten geschritten, so stumm und still, daß man sie für ein Grabgeleite hätte halten können, bei dem nur der Tote fehlte. So viele als Platz fanden, wurden in das Zelt geführt, für die anderen war draußen auf dem grünen Rasen Platz genug vorhanden. Der Gouverneur schenkte mir einen Tonkrug, gefüllt mit Datteln, aus denen die Kerne herausgenommen und durch ein Viertel einer abgezogenen Walnuß ersetzt worden waren; das Ganze war mit Zuckerguß kandiert und das wohlschmeckendste Konfekt, das ich je gegessen habe.

Mein Tisch schwimmt, buchstäblich, von Milch und Honig; wir leben wie die Fürsten und können uns in Mohammeds Paradies versetzt glauben – freilich ohne »Huris«, denn den dunkelblauen Spukgestalten, die durch die Gassen huschen, ist der Eintritt in meinen Garten untersagt. Denn dort sind wir den Blicken aller unerreichbar; die Lehmmauern sind dazu zu hoch, aber doch so weit von meinem Zelt entfernt, daß ich jeden Abend das Schauspiel des Sonnenuntergangs genießen und die Verwandlung des rosigen Kamelgebirges in eine kalte, graublaue Silhouette beobachten kann. Jedesmal ist mir zumute, als machten die durch das Sonnenlicht vergoldeten Traumbilder des Tages einer nüchternen Wirklichkeit Platz. Wenn dann die Sichel des Mondes durch die schwankende Krone einer alten Palme glänzt und in dem Baum selbst zu sitzen scheint, erwacht das Traumbild wieder zum Leben, und man träumt von der Einsamkeit der Wüste und der Ruhe in den saftigen Oasen.

Ein paar Stunden lang war ich mit dem Entwickeln der Platten beschäftigt, die im Laufe des Tages aufgenommen worden waren. Ein dunkler Verschlag neben dem Portal hatte sich leicht in eine ganz vorzügliche Dunkelkammer verwandeln lassen, in der man freilich vor Skorpionen nicht ganz sicher war. Die schwarze Nacht hat den Höhepunkt ihrer Herrschaft erreicht, als ich mein Bett aufsuche und noch eine Weile dem Rauschen des kaum einen Meter von meinem Kopfkissen entfernten Kanals lausche, während der ersterbende Wind in den Baumkronen des Gartens flüstert.

Plötzlich stürmten meine beiden Hunde mit lautem Bellen nach dem Teich, den der Bach bildet; ein Schmerzensschrei durchschnitt die Nacht; ein allzu dreister Schakal war gebissen worden. Übrigens war die unheimliche Serenade der Schakale wie gewöhnlich nach dem Eintreten der Dunkelheit verstummt; denn nachdem sie einander durch ihre Signale benachrichtigt haben, verhalten sie sich während ihrer nächtlichen Streifzüge durch die Straßen und Gärten der Stadt mäuschenstill.

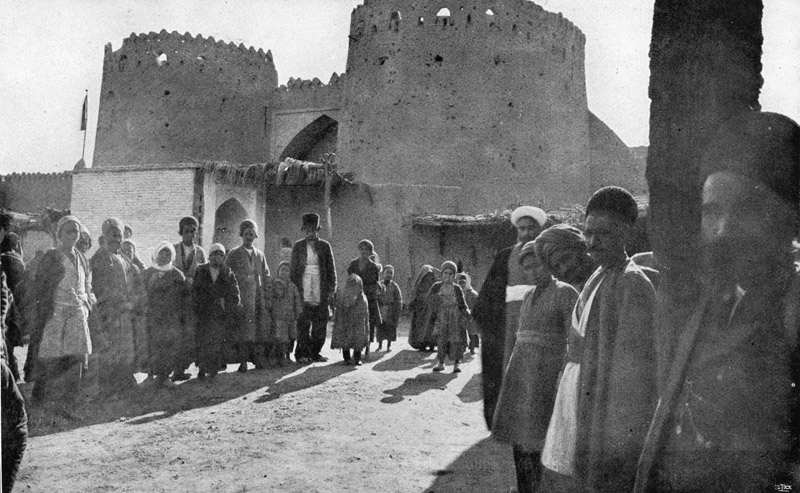

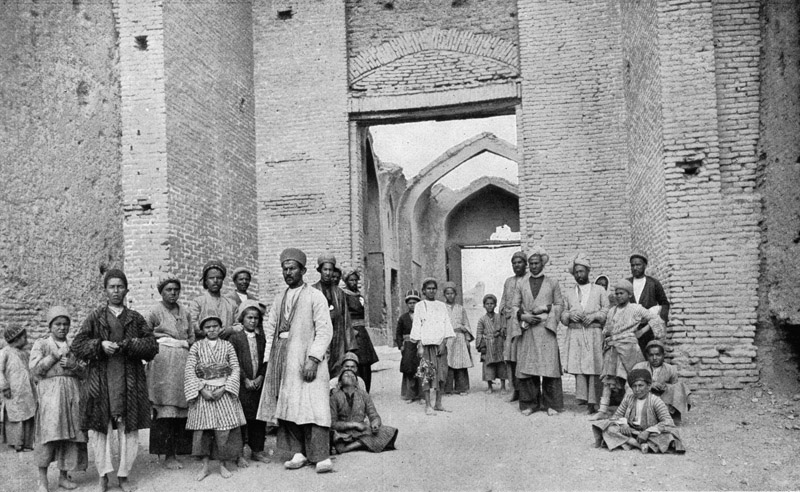

Am folgenden Tag war die Luft klar geworden, und es ging kein Wind; die Gebirge standen infolgedessen scharf und deutlich gezeichnet vor mir, und ich konnte das Massiv, an dessen Fuß Naibend liegt, mit bloßem Auge erkennen. Ich durchstreife jeden Tag die Stadt, um alle Sehenswürdigkeiten zu zeichnen und zu photographieren. Eine treue Schar Neugieriger begleitet mich; unter ihnen suche ich mir meine Typen aus (Abb. 157, 158). Wir besuchten wieder die Festung. Als Neubau hat sie wohl recht ansprechend ausgesehen, aber da sie von Anfang an nachlässig und aus schlechtem Material aufgeführt worden ist, liegt sie jetzt schon zum Teil in Trümmern (Abb. 159). Man mußte sich in den Gängen zwischen Haufen eingestürzter Mauern durchwinden, um überhaupt in die inneren Burghöfe mit ihren gewöhnlichen »Pischtak« oder Portalen zu gelangen. Von hier aus höre ich unaufhörlich den unheimlichen Ruf »Ja Hussein, ja Hussein« aus dem Tekkieh erschallen. Ich verzichte aber heute auf den Theaterbesuch, denn die an den zehn Tagen aufgeführten Schauspiele sind einander doch ziemlich gleich, und mit jedem Tage rückt man dem verhängnisvollen Tode Husseins auf der Ebene von Kerbela um einen Schritt näher.

157. 158. Typen von Tebbes.

(S. 62.) Zeichnungen des Verfassers.

159. Festung von Tebbes. (S. 62.)

Eine Nachtigall haust in meinem Garten; sie sitzt jeden Abend und jede Nacht in einer der nächsten Palmen und entzückt durch ihren melodischen Schlag mein Ohr. Sie ist der von den Dichtern so viel besungene Singvogel Persiens, der »Bulbul«, gegen dessen Repertoire das Schakalgeheul einen so schneidenden Kontrast bildet. Mein Bulbul beträgt sich genau so, als habe er Befehl erhalten, mir Gesellschaft zu leisten. Wenn ich aus der Dunkelkammer herauskomme, stellt er sich sofort ein, sitzt stets in einer der Palmen, die sich über das Zelt neigen, und singt unermüdlich.

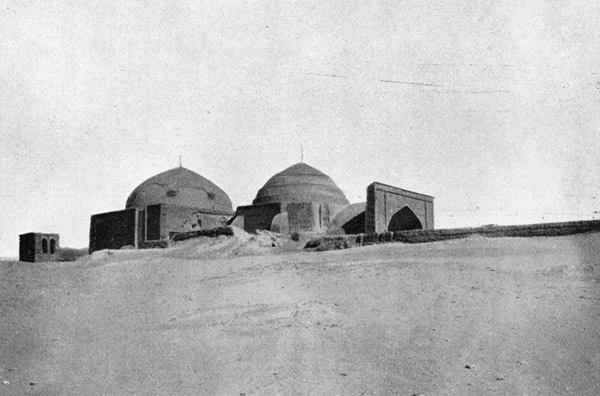

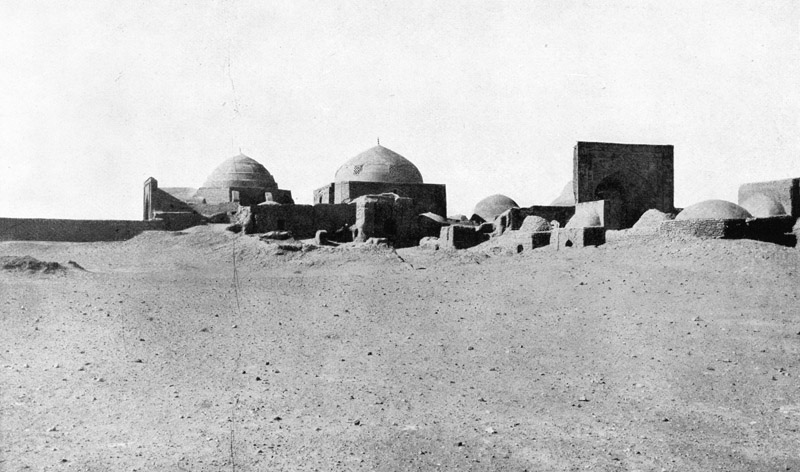

Am 3. März ritt ich wieder nach dem Imamsadeh des Sultan Hussein Riza hinaus, das ich erst flüchtig besucht hatte. Es liegt so schön auf seinem Hügel außerhalb der Stadt, fern von dem nichtigen Weltgetriebe, und hat nur die Wüste zur Nachbarin. Doch wie alles in Persien, spricht es von Verfall und Vernachlässigung; man glaubt, sein Geld besser verwenden zu können als zur Erhaltung der alten Monumentalbauten.

Dieses Heiligengrab bildet einen langgestreckten Komplex, auf dessen Außenseiten sich zwei Pischtak erheben (Abb. 160, 161). Die Kuppeln sind flach, und besonders die eine zeigt eine ziemlich kühne Wölbung; die andere ist nach unten hin stufenförmig terrassiert. Durch den Haupteingang gelangt man in einen länglichen Hof. Von hier aus führt ein langer Gang nach einer gewölbten Krypta, in deren Dämmerung zwei Priester in ihren Gräbern schlummern. In das Allerheiligste, wo das Grab des Heiligen vollkommene Stille umgibt, fand ich als Ausländer keinen Zutritt; hier blieben mir die Türen verschlossen.

160. Das Grab des heiligen Sultan Hussein Riza. (S. 62.)

161. Imamsadeh Sultan Hussein Riza. (S. 62.)

Ich konnte es nicht lassen, einen Augenblick im Schatten der hohen Tamariske zu verweilen, dem Sausen des Mittagswindes in ihrer Nadelkrone zu lauschen und mich an dem Anblick dieser eigentümlichen Wüstenstadt zu erfreuen und an dem rosigen, schneeumsäumten Hintergrunde, den das Kamelgebirge hinter ihr bildet. Bei zwei kleinen »Gumbes« oder Gräbern in der Nähe gibt es auch je einen solchen Baum; die Stadt Tebbes war nicht der erste Ort, vor dessen Mauern wir eine oder mehrere alte Tamarisken als Vorposten oder Herolde des nahen Gemeinwesens gesehen hatten.

Merkwürdigerweise war das Minimum in der Nacht auf 2,8 Grad Kälte heruntergegangen, und noch um 1 Uhr waren es nur 8,2 Grad; aber die Luft war windstill und warm, ja, draußen in der Sonne sogar glühend heiß. Mir war es eine Überraschung, den Anfang des März hier in diesem Teile Persiens, in dem gelobten Lande der Palmen, so kalt zu finden; ich hatte um diese Jahreszeit hier schon subtropische Hitze erwartet.

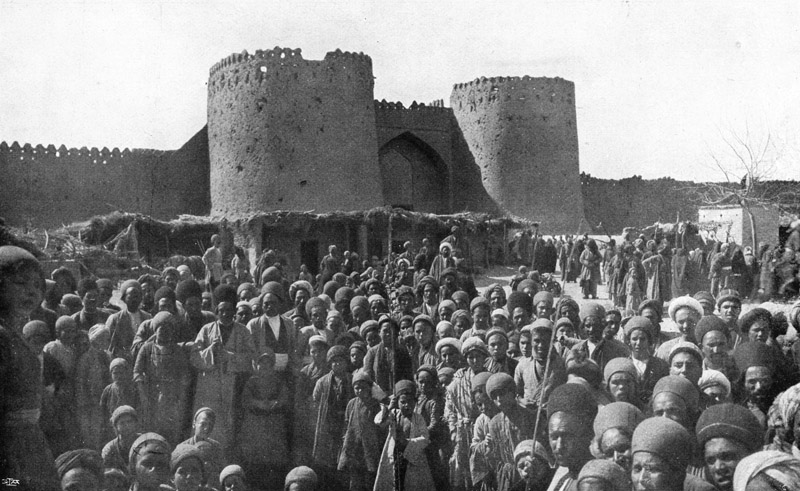

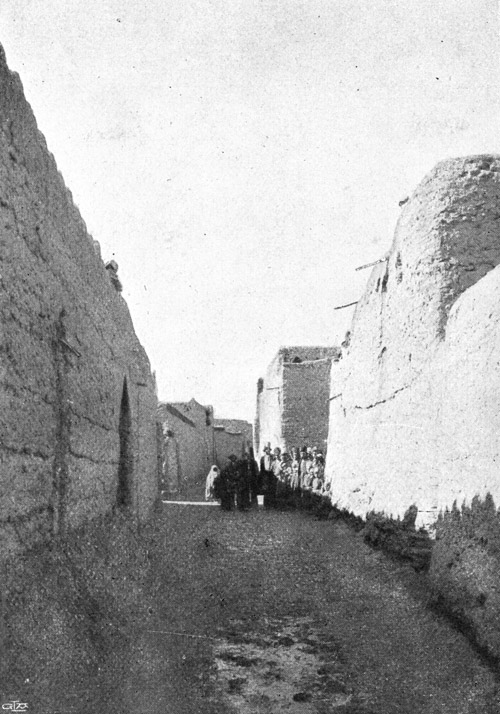

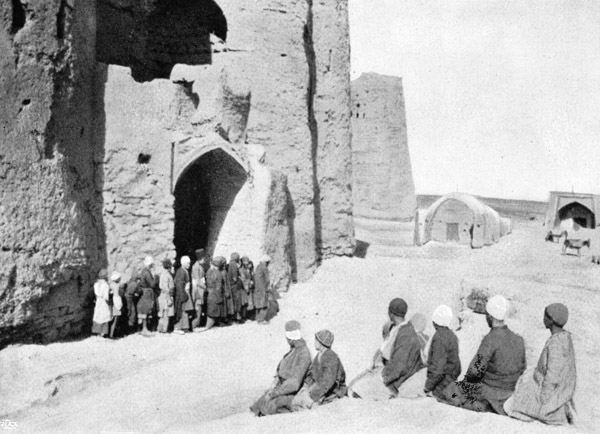

Wir kehrten durch das westliche untere Stadttor (Abb. 162, 163) in die Oase Tebbes zurück und ritten durch den Basar (Abb. 164) und die nach der Tekkieh führenden Gassen, denn auch heute fand eine Vorstellung statt. Heute begann ein neues Kapitel der traurigen Geschichte, ein neuer Schritt der in Kerbela erfolgenden Entscheidung entgegen. Jetzt zog eine Männerprozession um die Arena; sie trug eine Anzahl Fahnen, die um ihre Stangen gewickelt und mit Tüchern umwunden waren; dann folgte eine Gruppe, die aus etwa 30 Männern mit entblößtem Oberkörper und unbedecktem Kopfe bestand. Sie schritten feierlich einher und riefen bei jedem Schritt mit tiefer, beinahe wahnsinnig klingender Stimme: »Ja Hussein, ja Hussein!«, worin viele Zuschauer einstimmten. In gleichem Takt mit den Ausrufen und den Schritten schlägt die rechte Faust aus Leibeskräften gegen die linke Seite der Brust, und zwar alle zugleich; dadurch entsteht infolge der Resonanz auf dem Brustkörbe ein dumpfer Laut. Sie stacheln einander und sich selbst zu fanatischer Begeisterung an, und je länger sie um die Arena ziehen, desto umnebelter wird ihr Verstand, desto tiefer und rauher klingt ihre Stimme und desto kräftiger schlagen sie sich auf die Brust, bis diese schließlich rot, geschwollen und blutunterlaufen aussieht; sie erinnern an die heulenden Derwische in Konstantinopel.

162. Westtor von Tebbes. (S. 63.)

163. Zuschauer am Westtor von Tebbes. (S. 63.)

164. Basar in Tebbes. (S. 63.)

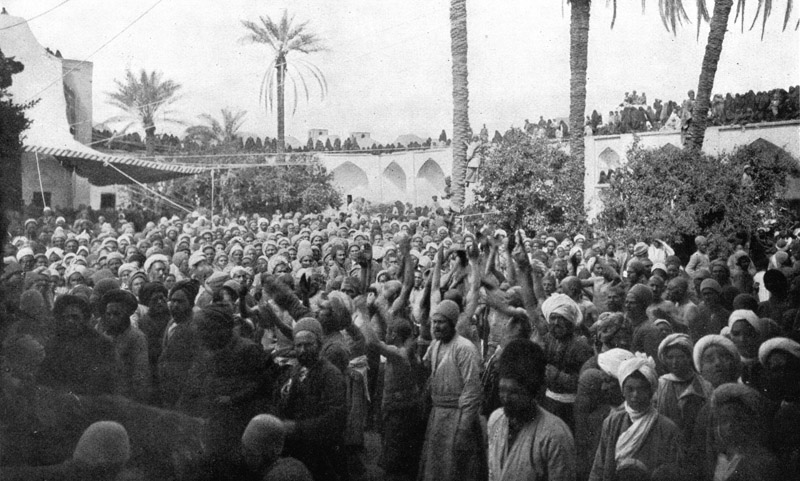

Die Volksmenge auf dem Hof belief sich gewiß auf 3000 Menschen, und auf den Dächern ringsumher saßen in Reihen 340 Frauen. »Sakkas« gehen auf dem Hof umher und bieten der Menge aus den Schläuchen, die sie auf dem Rücken tragen, Wasser an; sie haben eine Schale in der Hand, füllen sie mit schnellem Handgriff und reichen sie dem Durstigen hin; das Labsal kostet nichts. Die Zuschauer bringen sich Datteln und Pistazien mit, die sie während der Vorstellung verspeisen.

Tebbes hat zwei Tekkieh. Das eine ist das der Mollahs, der Priester; es ist würdiger und streng orthodox, und es läuft dort mehr auf Rezitation und Absingen der heiligen Legenden hinaus, ohne daß ein »Tamaschah«, ein Schauspiel, stattfindet. Bei den Mollahs beginnt die Feier, dann wird sie in unserm Tekkieh fortgesetzt, das der »Hokumet«, der Regierung, gehört, d. h. unter der Oberaufsicht des Emad-ul-Mulk steht. Hier fängt das Schauspiel um die Mittagszeit an und dauert täglich 4 Stunden, es ist also eher darauf angelegt, die religiösen Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen. Ich wäre gern so schnell wie möglich wieder aus Tebbes abgereist, um vor der großen Hitze nach Belutschistan zu gelangen, aber meine Leute erklärten mir einstimmig, daß es ein Unglück geben könne, wenn man während der ersten zehn Tage des Moharrem eine Reise antrete. Ich fand mich darein, noch so lange zu bleiben, bis sie vorüber waren.

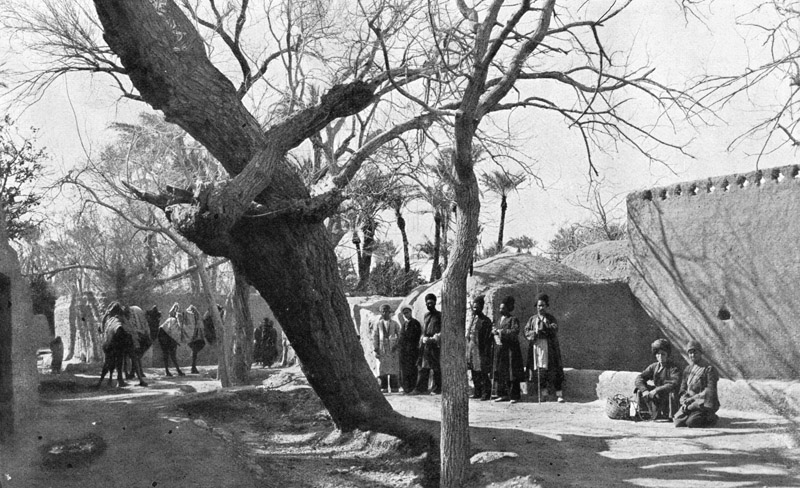

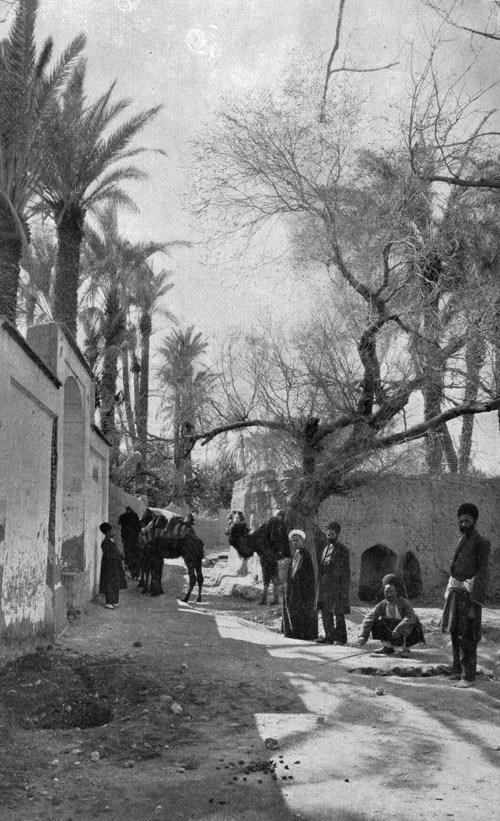

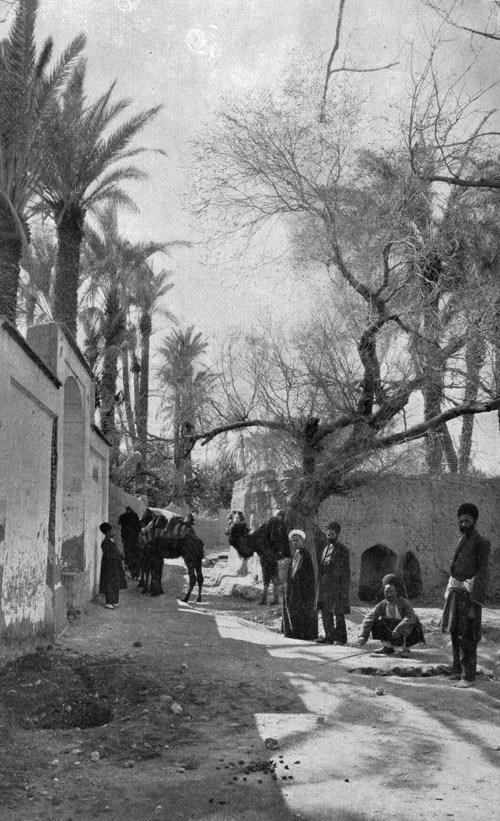

So kehrten wir denn in den stillen Frieden meines Gartens zurück, unterwegs aber guckten wir noch in zwei Gassen auf der Nordseite der Chiaban hinein. Sie waren außerordentlich malerisch und ansprechend, wie man an einigen Bildern sehen kann (Abb. 165 und die bunte Tafel). In ihrer Mitte führen schmale Brücken über einen kleinen Kanal. An beiden Seiten der Straße stehen graue Mauern und Häuser, deren Dach gewöhnlich aus einer Lehmkuppel besteht. Über den Mauern schwanken die Kronen stattlicher Palmen (Abb. 166), deren regelmäßige, elegante Gestalten neben dem Zweiggewirr der schiefen, stämmigen Weidenbäume einen noch vornehmern Eindruck machten. Das Malerische dieser orientalischen Stadtbilder wird durch die Staffage einiger meiner größten Kamele nicht geschädigt. Im Gegenteil, sie gehören in das Bild hinein – man kann sich Palmen und Oasen ohne Kamele und Dromedare ja kaum denken.

In der Oase Tebbes. Endlich wieder unter Palmen!

165. Malerische Straße in Tebbes. (S. 64.)

166. Über den Mauern schwanken die Kronen stattlicher Palmen. (S. 65.)

Ich habe schon von einem alten, weißbärtigen Geistlichen gesprochen, der stets im Gefolge des Gouverneurs auftrat. Wir machten auch die Bekanntschaft eines Seïden, der seine Abstammung vom Propheten Mohammed den Blicken der Welt nicht durch den üblichen grünen Turban kundtat, sondern statt dessen eine grüne Binde um den Leib trug. Er behauptete, daß die Anwendung der heiligen grünen Farbe an dieser Stelle dieselbe Bedeutung habe, wie wenn er sie auf dem Kopfe trage, aber ich argwöhne, daß die Verwandtschaft mit dem Propheten zweifelhaft war. Genug, dieser Herr, ein hochgewachsener Mann mit schwarzer Kullah und einer Art Gehrock, sowie mit einem Vollbart, war über die Maßen freundlich und liebenswürdig und lud mich eines Tages zu einem Gastmahl ein. Es gab bei dieser Gelegenheit »Sekendschebin«, ein säuerlich schmeckendes Getränk aus Traubensaft, der 40 Tage stehen, sauer werden und gären muß und dann mit Zucker versetzt wird; »Scherab«, einen sehr unschuldigen Wein, der eher wie Zuckerwasser schmeckt; »Tschai«, gewöhnlichen Tee, den man mit sehr viel Zucker, aber ohne Sahne oder Zitrone, aus kleinen Gläsern trinkt; »Schirini« oder Süßigkeiten, die in weißem Zucker eingekocht sind, und andere Arten persischer Konfitüren, und schließlich »Pänir-i-chorma«, Dattelkäse, der das Prunkgericht des Festes war; er besteht aus der obersten Markschicht der Palmen, aus der die langen Blätter herauswachsen. Die saftige, weiße, sehr wohlschmeckende Pflanzenmasse gilt selbst im Dattellande als große Delikatesse, denn um sich den Dattelkäse zu verschaffen, muß man die ganze Palme opfern; sie stirbt nach der Amputierung ab. Man »schlachtet« daher nur Palmen, die bereits zum Tode verurteilt sind, z. B. solche, die einem Neubau im Wege stehen, oder solche, die entfernt werden müssen, weil sie zu dicht nebeneinander gepflanzt sind und infolgedessen ihre Nachbarn ersticken.

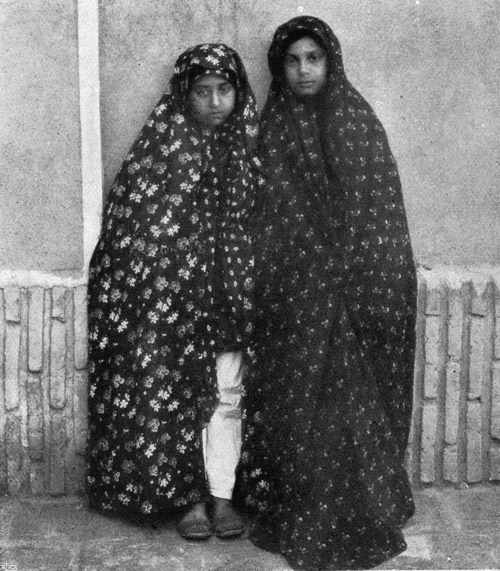

Nach dem Schmause hatte ich die Ehre, die vierzehnjährige Tochter des Seïden, eine dunkelfarbige, kleine Prinzessin mit jüdischen Zügen und schwermütigen Augen, zu porträtieren; eine gleichalterige Freundin wurde bei dieser Gelegenheit auch abkonterfeit (Abb. 167).

167. Die Tochter des Seïden mit einer Freundin. (S. 66.)

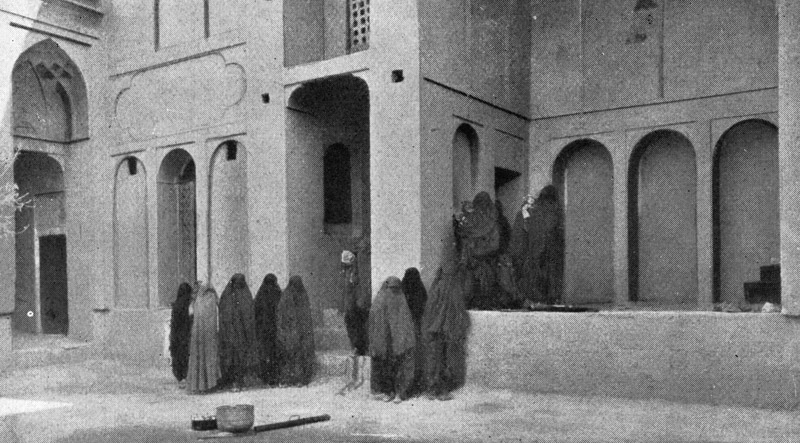

Eine noch größere Gunst wurde mir in diesem Hause gewährt: ich durfte den äußern Hof des Harems besuchen, in dessen Mitte das übliche Springbrunnenbecken seinen Platz hat und der mit einer steinernen Brücke versehen ist, auf der die Schönen ihre Kleider waschen. Dieser Hof ist sonst ein unzugängliches Heiligtum; von der Architektur der dem Hof zugekehrten vier Wände erhält man durch das beigefügte Bild (Abb. 168) einen Begriff. »Schöne Tochter des Morgenlandes, wie glänzen deine Mauern des Harems, wenn du, einsam unter den Tausenden, durch Odas Säle wandelst?« Hier gab es allerdings nur zwölf, die sich erst nach vielem Wenn und Aber aus ihrem Schlupfwinkel hervorlocken ließen, aus jenem Allerheiligsten eines persischen Hauses, in das, außer dem Besitzer, kein männliches Wesen, am allerwenigsten ein »Frengi« hineingelassen wird. Sie erschienen auf dem Hofe dicht verschleiert, zögernden Schrittes und mit gesenktem Kopf, aber man hörte sie unter dem Schleier kichern. Sie trugen dunkelblaue Gewänder und stellten sich längs der Wände auf, wo sie regungslos wie Nonnen stehenblieben (Abb. 169 und die bunte Tafel). Wahrscheinlich waren höchstens vier von ihnen legitime Gattinnen und die andern Dienerinnen. Aber fünf trugen Säuglinge auf dem Arm. Ich war in dieser ungewöhnlichen Situation sehr zum Scherzen aufgelegt, nahm mich aber zusammen; ich hielt mich in gebührender Entfernung und schenkte ihnen, wie es sich für einen Gentleman schickt, nicht die geringste Spur merkbarer Aufmerksamkeit.

Im Harem des Seïden.

168. Im Haremshof des Seïden. (S. 66.)

169. Sie stellten sich längs der Wände auf,

wo sie regungslos wie Nonnen stehenblieben. (S. 66.)

Am 5. März gönnte ich mir völlige Ruhe im Zelte; mir war, als sei ich nach einer langen, harten Arbeitswoche aufs Land gefahren, um dort den Sonntag zu verbringen. Ich werde um 7 Uhr geweckt und erwache bei dem brodelnden Geriesel des Kanalwassers und dem Singen der Morgenvögel in den Kronen der Palmen. Mirza bringt mein Frühstück: Pilau aus Reis und Huhn, zwei Eier, Gurken, eine Schüssel saurer Milch, Tee, frischgebackenes Brot und kandierte Datteln. Einige meiner neuen Freunde wollen mich besuchen, werden angemeldet und verplaudern mir eine Stunde; sie werden dafür aber über alle Straßen, die sternförmig in der Oase zusammenlaufen, gründlich ausgequetscht. Um 1 Uhr ist es 18,4 Grad warm; man freut sich der linden Luft und des sich erhebenden Windes, und ich lese im Liegen Sykes Buch » Ten thousand miles in Persia«. Dann werden einige Aufnahmen im Garten gemacht und in der Dunkelkammer, deren Eingang wir mit Filzdecken und der undurchdringlichen schwarzen Burcha verhängen, sogleich entwickelt.

Schlag 12 Uhr holten mich am 6. März die Polizisten des Gouverneurs ab. Wir marschierten in geschlossener Truppe die Chiaban hinunter, die jetzt wie die andern Gassen (Abb. 170) an dem Haupttrauertage des Moharrem beinahe menschenleer war. Die Luft hatte eine Temperatur von mehr als 20 Grad. Schon aus der Ferne hörte man die Klagelieder in dem Tekkieh der Mollahs, wo die Rezitation noch nicht beendet war; aber in dem Tekkieh des Gouverneurs, das außer dieser Festzeit eine geistliche Hochschule ist, herrschte noch Stille; die Vorstellung hatte noch nicht begonnen. Wir begaben uns von hinten durch einen engen Durchgang direkt in meine offene »Eiwan« (Nische). Hier hatten sich schon viele Zuschauer, besonders viele Frauen, niedergelassen, aber im Handumdrehen säuberten Polizisten mit ihren Stocken den Raum. Sie nahmen nicht die geringste Rücksicht auf die Damen; alle wurden wie eine Schaf- oder Rinderherde nach dem Hof (Abb. 171) hinuntergetrieben. Dort sahen wir vorläufig bloß 500 Zuschauer, aber ihre Scharen verdichteten sich bald, und durch alle Tore und Eingänge strömten die Menschen herein. Wie gewöhnlich drängten sie sich vor meinem Platze zusammen, um den photographischen Apparat anzugaffen, und dort standen und guckten sie mit geradezu bewunderungswürdiger Ausdauer. Das Dach des großen Zeltes war heute ein wenig erhöht worden, um das bißchen Wind, dessen wir uns erfreuten, einzulassen. Aber in dem Gewölbe im Hintergrund, wo der Gouverneur und sein Gefolge, die übrigen Honoratioren und die Geistlichkeit saßen, herrschte so tiefer Schatten, daß ich nicht sehen konnte, was dort vor sich ging. Dort durfte ich mich unter keiner Bedingung eindrängen; der Gouverneur hätte zwar nichts dagegen gehabt, aber die Priester hatten ganz entschieden erklärt, daß sie nicht neben einem Heiden sitzen würden. Heute hatte man mir noch ausdrücklich sagen lassen, daß meine beiden Kosaken mich mit ihren Gewehren begleiten müßten. Die Perser sind friedliebend und gutherzig, aber wenn sie aus ihrem gewöhnlichen Gleis kommen, so ist es am zehnten Tage des Moharrem. An ihm erreicht ihr Fanatismus seinen Gipfel, und ihre religiösen Leidenschaften wallen über, wenn Husseins Tod, von tüchtigen Schauspielern dargestellt, ihnen lebendig vor Augen steht und die Phantasie sie derartig in ihrem Banne hat, daß sie den Märtyrer das Leben für seine heilige Sache hingeben zu sehen glauben. Sie werden wild, verlieren jede Herrschaft über sich selbst, und der Anblick des vielen Menschenblutes bringt ihre Sinne leicht aus dem Gleichgewicht. Es kann irgend etwas eintreten, was ihre Leidenschaften entfesselt; ein Fünkchen nur kann sie toll machen, und der einzige Europäer, der dann anwesend ist, kann leicht ihren Messern zum Opfer fallen. Darum hatte der Gouverneur mich heute mit einer noch größern Sicherheitswache als sonst umgeben und mir sagen lassen, ich solle auch aufpassen, daß die Kosaken schußbereit seien.

170. Eine stille Gasse. (S. 67.)

171. Der Festspielhof. (S. 67.)

Vierundfünfzig Frauen haben vor meiner Eiwan Posto gefaßt; sie sehen mich, doch ich sehe sie nicht; höchstens erblicke ich gelegentlich einmal ein dunkles Augenpaar, kalt in seinem Ausdruck, warm in seiner Farbe, aber immer rätselhaft und unter dem Bann der mohammedanischen Schicklichkeitsregeln stehend. Einige entfernen sich, wenn sie genug gesehen haben, andere kommen und nehmen die freigewordenen Plätze ein. Sie gleichen in ihren dunkelblauen Tüchern den Schwalben, sie fliegen gleichsam auf die Dächer wie die Schwalben, deren leisen Flug nur die nächste Nachbarin sonst niemand hört.

Jetzt fängt es an! Jetzt wenden sich die Blicke der Bühne zu, deren Passage die Polizisten offenhalten. Eine Karawane kommt von links nach rechts herangezogen. Sie besteht aus zehn Kamelen. Auf dem ersten sitzt ein Reiter, der ohne Unterbrechung auf zwei Trommeln und auf die ihm nachlaufenden Männer und Knaben aus der Menge losschlägt. Dann folgen die Maulesel, die ich bereits bei meinem ersten Besuch gesehen hatte, und darauf eine Schar Männer, die mit wildem, eintönigem Geheul taktfest und einstimmig den Namen Hussein ausrufen. Die ganze Gesellschaft umkreist die Arena zweimal hintereinander. Nun kommt eine Pause, in der der Gouverneur mir einen Blumenstrauß, Obst und Süßigkeiten schickt; ich will dem Überbringer ein Trinkgeld geben, aber er weigert sich, es zu nehmen, in Persien eine höchst ungewöhnliche Erscheinung.

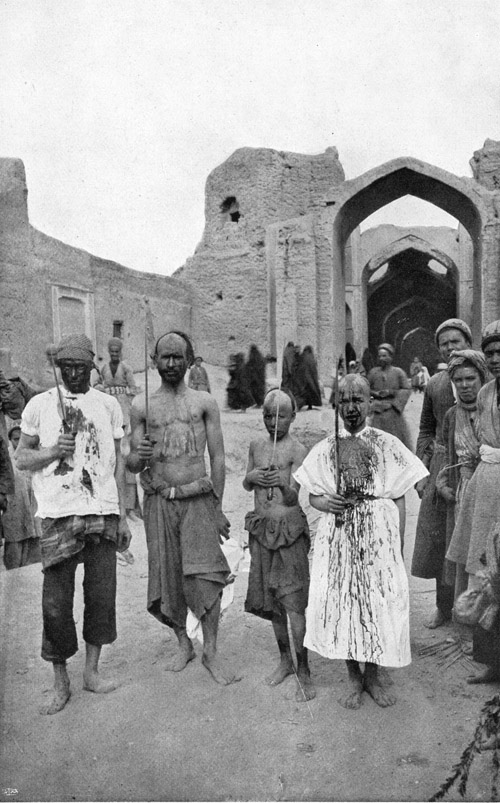

Neue Rufe erschallen. Die Zuschauerscharen haben sich noch mehr verdichtet, sie stehen überall eng gedrängt. Hinter den gepanzerten Reitern erscheinen 40 Männer, die ihre Trauer über Husseins Tod auf widerliche Weise zu erkennen geben. Ihre ganze Kleidung besteht aus weiten weißen Hosen; Oberkörper, Kopf und Füße sind bloß. Sie schreiten paarweise einher, aber nicht nebeneinander, wie gewöhnlich, sondern einander zugekehrt. Sie sind ganz mit Blut bedeckt, teils mit schon geronnenem, teils mit frischem, das ihnen über das Gesicht, die Brust und die weißen Beinkleider herabrieselt. In den Händen tragen sie scharfe, spitze Messer, mit denen sie sich den Scheitel und die Stirn in senkrechten Schnitten verwunden. Einige hatten tiefe, lange und häßliche Wunden auf dem Kopfe, andere schnitten sich auch noch in die Brust und in die Arme.

Dadurch, daß sie Brust gegen Brust nebeneinander herschreiten, entflammen sie einander, stacheln sich gegenseitig immer mehr an und steigern den beiderseitigen Ehrgeiz bei dieser Selbstkasteiung. Schon als sie sich gerade vor meiner Eiwan befanden, also erst die halbe Bahn durchschritten hatten, waren sie von religiösem Fanatismus wild, verrückt und voll ungezügelter Leidenschaften. Sie schreiten im Takt vorwärts und stampfen mit den Fußsohlen auf das Steinpflaster; in gleichem Takt mit den Schritten stechen sie sich mit dem Messer in ihren Kopf und rufen dazu ihr herzzerreißendes, röchelndes »Ja Hussein«. Ihre Gesichtszüge sind verzerrt, ihre Augen blicken wahnsinnig und unheimlich; dabei reißen sie sie weit auf, um besser durch das herabrieselnde Blut sehen zu können. Sie riecht nach Blut, diese Prozession, die eine Blutspur hinter sich läßt und bei der die Folgenden immer in das Blut der vor ihnen Gehenden treten.

Auf beiden Seiten begleiten die fanatische Schar einige Männer, denen es obliegt, diejenigen, die auf dem besten Wege sind, die Gewalt über sich selbst zu verlieren, und die sich durch einen allzu kräftigen Messerstich den Tod geben könnten, daran zu verhindern. Sobald diese Gefahr vorhanden scheint, greifen sie zu und führen den Wahnsinnigen mit Gewalt aus dem Kreise fort. Der Zug umschreitet langsam die Arena; man fragt sich, ob alle den Umgang lebend beenden werden.

Beim Anblick dieser bluttriefenden Zeremonie empfindet man Ekel und Grauen. Und dennoch sind diese Fanatiker, die Gott und den Menschen ein Abscheu sein müßten, sichtlich ein Gegenstand ungeheuchelter Bewunderung in den Augen ihrer schiitischen Brüder. Die Husseins Tod betrauernde Menge stimmt in das laute Wehklagen der blutigen Menschen ein und betrachtet mit wahrem Genuß das Menschenblut, das zu Ehren Husseins als Opfer fließt. Es ist klar, daß die Selbstkasteiung ihnen nicht nur Belohnung im Jenseits, sondern auch irdische Vorteile bringen wird. Sie sind ein Mittel in den Händen der Priester, um die religiöse Überzeugung des Volkes anzustacheln und zu erhalten, ohne die die mohammedanische Geistlichkeit Hungers sterben müßte.

Diese Szene am 10. Tage des Moharrem ist der Höhepunkt des blutigen Schauspiels. Polak erzählt in seinem Werk »Persien, das Land und seine Bewohner« (I, 342), daß die Phantasie des Pöbels bei dieser Gelegenheit oft derart erhitzt werde, daß er den Schauspieler, der den Mörder des Hussein spiele, überfalle und umbringe. Die Messerstecher, die sich gar zu schlimm verwundet haben, werden, sobald der Umgang beendet ist, nach einem Hammam gebracht, wo sie von Wundärzten verbunden und bepflastert werden; meiner Ansicht nach sollte man ihnen lieber eine Tracht Prügel geben. Die weniger arg Verletzten können sich auf ihren eigenen Beinen nach der Badestube begeben; einige von ihnen konnte ich noch, als sie fortgingen, schnell photographieren (Abb. 172).

172. Die Teilnehmer an den blutigen religiösen Schauspielen zerfleischen sich. (S. 71.)

Schließlich bleibt eine Prozession halbnackter Männer, die sich mit den Händen vor die Brust schlagen, die Arme in die Luft strecken, den Kopf ruckweise nach beiden Seiten werfen und röcheln und brüllen, bis ihnen der Schaum vor dem Munde steht (Abb. 173). Hinter ihrem Zuge wird von etwa fünfzig Männern ein Gerüst getragen, das »Nakl« heißt, mit Stoffen und Spiegeln bekleidet ist und einem Vogelbauer gleicht (Abb. 174). Zwei Männer waren auf das Ungetüm geklettert, das im Kreise herumgetragen wurde und wohl den Katafalk in Husseins Leichenzug vorstellen sollte. Zuletzt machen die Kamele noch einmal die Runde; dann sind die Festtage des Moharrem für dieses Jahr zu Ende.

173. Die wilderregte Menge. (S. 71.)

174. Der Katafalk in Husseins Leichenzug. (S. 71.)

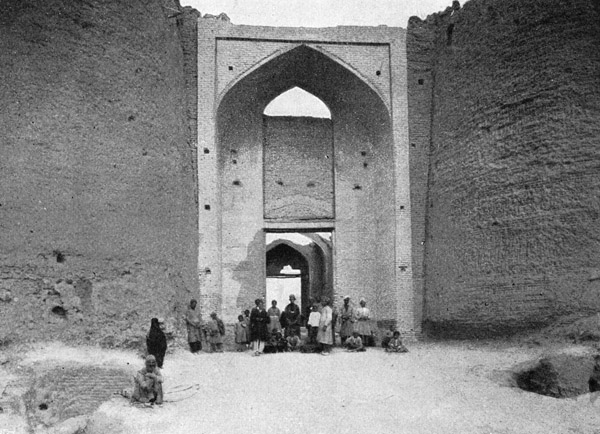

Nachdem sich die Menge verlaufen hatte, verließ auch ich diesen blutgetränkten Ort. Ich hatte das Bedürfnis, wieder frische Luft zu schöpfen; daher begab ich mich nach dem Rande der Stadt (Abb. 179), wo ich keine Menschen traf. Ich photographierte das südwestliche Stadttor (Abb. 175, 176), wo ich mir einige Neugierige als Opfer für meine Kamera erkor (Abb. 177), und dann erfreute ich mich mit noch größerm Genuß als bisher des in meinem Garten (Abb. 178) herrschenden Friedens. Abgespannt durch das unheimliche Schauspiel des heutigen Tages, legte ich mich nieder, um zu lesen, und wurde später, nach der gewöhnlichen Arbeit in der Dunkelkammer, durch den Gesang des »Bulbul« und das Heulen der Schakale erfreut.

179. Am Rande der Stadt. (S. 71.)

175. Ein verfallenes Tor. (S. 71.)

176. Tor in der Stadtmauer. (S. 71.)

177. Opfer des Photographen. (S. 71.)