|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eines unserer Kamele, das schon seit Tebbes nicht mehr beladen worden war, hatte die Karawane während der letzten Tage nur noch aufgehalten und ihren Marsch verlangsamt. Daher wurde es in Ser-i-tscha zu einem Schleuderpreise an einen Kaufmann veräußert. Das Kamel hatte sonst keinen Fehler, aber es wäre zuviel verlangt gewesen, daß ein so erschöpftes Tier mit den andern gleichen Schritt halten sollte. Es kam mir wie Sklavenhandel vor, als ich es von seinen zwölf Kameraden trennte. Bei unserm Aufbruch stand es auf einem freien Platz im Dorf und sah der abziehenden Karawane mit fragenden Blicken nach. Was es dabei dachte, wird sein Geheimnis bleiben; wir Menschen können uns mit den Tieren nicht verständigen, wir können sie nur quälen. Die andern sahen sich nicht einmal nach ihrem allein zurückbleibenden Kameraden um, sondern marschierten beim Klange der Glocken ruhig nach Osten.

Ohne Bedauern verließ ich das ungemütliche Dorf, eines der langweiligsten, das ich bisher gesehen hatte. Sogar die Festung, die doch sonst malerisch zu sein pflegt, wurde hier von der Ruine einer Mauer repräsentiert. Unsere Straße berührte das Dorf Aliabad, in dessen offenem Brunnen ein stinkender Kamelkadaver lag. Zur Rechten entschwindet das Dorf Ambari den Blicken. Der Boden besteht ausschließlich aus gelbem Lehm, der oft weiß von Salz und oft schlüpfrig durch kleine Kanalarme ist – wunderbar, daß sich diesem Erdreich überhaupt etwas Genießbares entlocken läßt! Die Gegend macht aber auch den Eindruck großer Armut; alles ist schlecht erhalten, Ruinen und eingestürzte Kanate sind eine gewöhnliche Erscheinung. Die kleinen Dörfer scheinen einen harten Kampf um ihr Leben zu kämpfen; Bettler sind sehr zahlreich, Blinde sitzen zusammengekauert an den Mauern und strecken ihre welken Hände nach Almosen aus; man reicht den armen, elenden Menschen gern eine kleine Gabe.

Alle diese kleinen Dörfer liegen auf einer außerordentlich gleichmäßigen Ebene, einem flachen Becken, das von angeschwemmtem festem Material angefüllt worden ist. Nur da, wo die Kanäle ihre Verzweigungen erstrecken, werden Saaten aus der Erde gezaubert, im übrigen ist diese Ebene unfruchtbar wie die Wüste. Der Kuh-i-schah beherrscht das Land. Um Cheirabad herum schimmerten die Felder grün, und zwei Obstbäume, ein ungewöhnlicher Anblick, schmückten dieses Dorf; aber seit meiner Abreise aus Naibend habe ich nicht eine einzige Palme gesehen.

In gewissen Gürteln liegt Flugsand zu sehr niedrigen Dünen ohne Vegetation angehäuft. Abbasabad ist ein verkümmerndes Dorf, dessen Einwohnerschaft aus zwei Männern und einigen Vogelscheuchen auf den Äckern zu bestehen scheint. Alle Erosionsrinnen gehen nach Südwesten; am Fuße einer Reihe roter Hügel liegt der Brunnen Haus-i-do-dehené (1348 Meter), eine überbaute Zisterne, ein unterirdischer Wasserkiosk; er ist mit dem herrlichsten Regenwasser gefüllt. Er ist am rechten Ufer eines Hauptbettes angelegt, wird aber von einem Seitental aus gefüllt. Der Inhalt unserer Mäschk, das salzige Wasser aus Ser-i-tscha, wurde sofort ausgegossen, und dann füllten wir vier Schläuche mit dem süßen Regenwasser. Rein kann dieses Wasser nicht sein, da es allen des Weges Ziehenden zur Verfügung steht; keiner geht vorbei, ohne einen Augenblick zu verweilen, zu trinken, sich zu waschen, sich dort im Schatten niederzusetzen und zum Vergnügen im Wasser zu plätschern. Doch daraus macht man sich nichts; man hat auch keine Wahl und freut sich nur, das widerliche Salzwasser nicht trinken zu brauchen.

An dem Brunnen Tscha-kuru (1410 Meter) bereiten wir uns im Lager Nr. 56 auf eine neue Nacht vor. Als das Leutezelt auf der Erde auseinandergewickelt wurde, kroch aus seinen Falten ein großer gelber Skorpion heraus. Er hatte den ganzen Weg von Ser-i-tscha bis hierher reiten müssen und schien darüber verdrießlich zu sein. Er wird sich nachher wohl getröstet haben, als sein Kopf und seine Giftblase mit Steinen zerquetscht wurden.

Der Hund Newenk ist ebenso zu Ende wie meine schwedischen Stiefel. Seine Füße sind so empfindlich, daß er der Karawane morgens kaum zu folgen vermag; erst nach einer Weile kommt er in Gang und begleitet uns langsam und vorsichtig humpelnd, ohne alle Seitensprünge. Was die Stiefel anbetrifft, so haben das Salz und die Nässe in der Kewir sie ruiniert und zerfressen; es ist also nicht die Schuld des Schusters, sondern meine eigene, daß ihre Sohlen zu den gewesenen Dingen gehören.

Nach Südosten führt am 27. März der Weg. Vor mir tauchen die Bergstöcke Kuh-i-bala, Kuh-i-tscheleketau und Schah-kuh auf; der erstgenannte sieht wie ein dominierender Kegel aus, der letzte, sehr fern liegende fällt nach Nordosten steil, nach Südwesten sanft ab. Er ist das höchste aller in unserm Gesichtskreise liegenden Gebirge und hat auf der Nordseite viel Schnee. Der Kuh-i-schah verschwindet hinter uns, und der Schah-kuh steigt vor uns auf. Nach diesen Namen zu urteilen, sollte man glauben, daß die Perser in diesem Teile des Landes sehr königstreu gesinnt seien.

Gelbe Tromben jagen einander auf der rechten Seite unserer Straße im Winde; wir können sieben solcher wandernden Staubsäulen auf einmal zählen. Wie gelbe Gespenster kommen sie aus der Wüste herauf und drehen sich in Spiralen feierlich über den Boden hin. Eine dieser Tromben ging gerade über mein Kamel hinweg. Sie kam wie eine Spirale, wie ein Wirbelwind, aber ich hörte sie schon aus der Ferne sausen und konnte mich in Verteidigungszustand setzen. Sie hob meine Filzdecken hoch und hüllte mich in Staub und Sand ein, eilte aber auch mit großer Geschwindigkeit weiter, obgleich es den Anschein hatte, als bewege sie sich außerordentlich langsam vorwärts. Als sie den Fuß der roten Hügel zu unserer Linken erreichte, löste sie sich auf und verschwand.

Eine Weile folgen wir einem flachen, sanft ansteigenden Tal aufwärts. Unmittelbar zur Rechten haben wir das arme, einsame Dörfchen Hiret mit seinen Kuppeldachhütten und seinem Kanat, durch dessen 2 Meter tiefe Brunnen man das auf seinem Grunde rieselnde Wasser sah und hörte. Vor uns hatten wir einen Paß, mit seinen 1580 Metern der höchste auf der ganzen Reise; er war aber nur eine kleine Schwelle, von deren Höhe aus wir den gewöhnlichen Szenenwechsel gewahrten. Der ganze Tagemarsch führte durch dichten hellgrünen Diabasporphyrit.

Unweit des malerisch geformten roten Bergstockes Kuh-i-deh-no lagerten wir im Lager Nr. 57 an dem Wasserbehälter Haus-i-hatam (in 1550 Meter Höhe, Panorama V, Abb. 3, S. 76), wo sich mehrere Nomaden aufhielten. Zwei alte Weiber, scheußliche Meerkatzen, bettelten mich an und wurden abkonterfeit. Ein älterer Hirt hütete 200 Schafe, die verschiedenen Leuten in den benachbarten Dörfern gehörten. Er sagte, in der ganzen Gegend sei das Volk arm, der Boden schlecht und das Berieselungswasser unzureichend, und man müsse hier mit unsicheren Ernten und unversöhnlichen Wölfen rechnen; augenblicklich gebe es hier drei Isegrimme, denen man vergeblich beizukommen versucht habe; sie würgten alljährlich 20–30 Schafe ab. Man könne es sich hier nicht leisten, Hunde zu halten, denn wenn jemand einen Hund habe, müsse er ihn mit Gerstenmehl ernähren. Die Leute selber lebten ausschließlich von Mehl, saurer Milch und Butter; ihre Mittel erlaubten ihnen nicht, die Schafe zu schlachten. Im übrigen esse man wildwachsende Kräuter, wandere im Sommer umher und wohne dann in Zelten, im Winter aber in dem Dorf Kelat-i-Hassan. Man sieht es den Leuten auch an, daß sie arm und schlecht ernährt sind; die Kinder sind mager und sehen so elend aus, als ob eine Hungersnot die Gegend heimgesucht hätte. Mein Gewährsmann war von hier in sechs Tagen nach Chabis gegangen. Er sagte, daß man, sobald man in die Salzwüste gelangt sei, Tag und Nacht marschieren und wie in der großen Kewir im Eilmarsch ziehen müsse, teils um die Kamele nicht zu lange an Durst leiden zu lassen, teils um dem Regen und der Glätte zu entgehen. Salzseen habe er nicht gesehen, und die große Nemeksar habe nur während der Regenzeit eine dünne Wasserschicht.

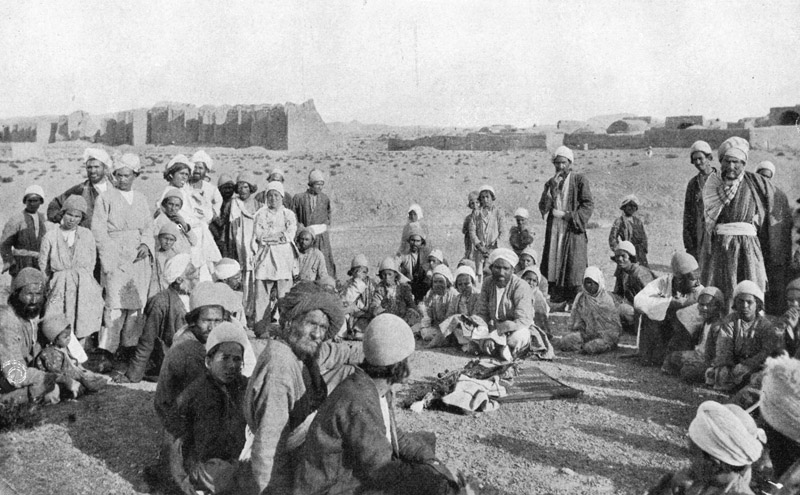

28. März. Bettler wachsen wie Pilze aus dem Boden der Einöde; ein ganzer Schwarm umringte mich am Morgen, ohne daß ich begreifen konnte, wo sie hergekommen waren. Man glaubt ihnen aufs Wort, wenn sie von ihrer großen Armut und ihrem beständigen Hunger sprechen, und man bedauert nur, nicht allen helfen zu können.

Das Gelände ist eben und offen. Die Landschaft ist unendlich einförmig; die einzige Abwechslung, die sich dem Auge bietet, ist die Beobachtung der Entwicklung der Steppenvegetation, und es macht wirklich Freude zu sehen, wie der Boden jetzt mit jedem Tag grüner schimmert. Bei dem Berg Kuh-i-rume hatten wir eine kleine Unterbrechung in der Einförmigkeit. Ein Kamelhengst kam kochend vor Wut angelaufen; er gurgelte dumpf, und sein Maul war ganz weiß von Schaum, der ihm in Flocken von den fleischigen Lippen tropfte. Er hatte unsere Hengste von der Steppe aus gewittert und wollte sie augenscheinlich zum Kampf herausfordern. Mit gesenktem Kopf und wild rollenden Augen ging er gerade auf den großen Hengst los, den der Seïde führte, und schickte sich an, seinen Gegner mit dem Halse auf den Boden niederzudrücken. Dieser aber war stärker und schneller in seinen Bewegungen und warf den Fremden mit einem einzigen Druck nieder, in der Absicht, ihn in seiner knienden Lage gründlich mit den Vorderbeinen zu behandeln. Hieran verhinderte ihn jedoch der Seïde. Der Besiegte erhielt Zeit, sich wieder zu erheben, und ergriff schleunigst die Flucht, wobei ihn die Hunde, die sein Benehmen recht unpassend gefunden hatten, auf den Fersen verfolgten.

Im Dorfe Meigon, das etwa 80 Häuser zählt, wollte der Seïde Rast halten; da der Ort nichts anderes bot als zwei Säcke Stroh, die wir dort erstanden, konnten wir ebenso gut an jeder beliebigen Stelle der Steppe bleiben und lieber noch einen Farsach zurücklegen. In der Mitte des Dorfes erhebt sich eine in Ruinen liegende Festung, und an seinem Rande steht eine Reihe sehr eigentümlicher, origineller Windmühlen. Mitte Juni beginnt der hier vorherrschende Nordostwind, der zwei Monate anhält. Er weht außerordentlich regelmäßig, und die Mühlen sind ausschließlich für diese Windrichtung gebaut. Nachts soll der Wind am stärksten sein. Ursprünglich waren es acht Mühlen, jetzt sind nur noch drei im Betrieb, seitdem die andern eingestürzt sind. Ihre aus Steinen und an der Sonne getrockneten Ziegeln errichteten Mauern oder Pfeiler sind so gebaut, daß der Wind sich zwischen zwei von ihnen wie ein Keil hineinpreßt und mit seiner ganzen Kraft auf drei der acht vertikalen Flügel einwirkt, während die übrigen sich auf der vom Winde abgewandten Seite befinden, die rotierende Bewegung also weder hindern noch stören. Die Flügel sitzen an einem sich drehenden senkrechten Pfahle fest, dessen oberes Ende in einem auf die Mauern gelegten Querbalken läuft, während sein unteres Ende in einem unter dem Fußboden liegenden Mühlenraume einen Mühlstein in Bewegung setzt, der sich auf dem darunterbefindlichen festen Mühlstein dreht. Die ganze Einrichtung ist ebenso einfach wie sinnreich, läßt sich natürlich aber nur in einem Land anwenden, wo der Wind so regelmäßig wie die Passatwinde weht. Daß hier früher acht Mühlen waren und jetzt nur noch drei da sind, zeigt, daß der Getreidebau hier abgenommen hat. In einer so kurzen Zeit kann man eine merkbare Veränderung des Klimas oder eine Ausdehnung der Herrschaft der Wüste nicht annehmen. Wahrscheinlich könnte der Boden mit ein wenig gutem Willen besser ausgenutzt werden.

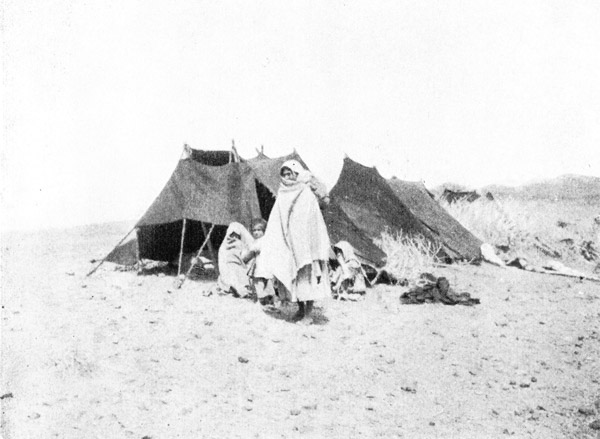

Wir befinden uns in einem deutlich ausgeprägten Längental, das über 20 Kilometer breit ist und zwischen niedrigen Ketten liegt. Zwischen diesen senkt sich der Boden nach Südosten. Hinter uns, im Westen, schließen drohende Wolken den Horizont des Tales ab. Heftiger nordwestlicher Wind mit Regen, büschelartig umherfliegendem gelbem Staube und wirbelnden Tromben zwang uns, schleunigst das Lager Nr. 58 in der Nähe zweier schwarzer Nomadenlager in 1305 Meter Höhe aufzuschlagen (Abb. 222).

222. Nomadenlager. (S. 147.)

Die folgende Tagereise führte in dem breiten Längental zwischen dem Kuh-i-bubak im Norden und der Schah-kuh-Kette im Süden weiter; die Richtung ist noch immer südöstlich. Das Gefälle ist mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar. Die Schuttkegel der beiden Ketten fallen außerordentlich langsam, mit kaum zwei Grad, nach der Mitte des Tales ab, wo der ebene Boden schließlich ganz durch ein wohl einen Kilometer breites Abflußbett eingenommen wird.

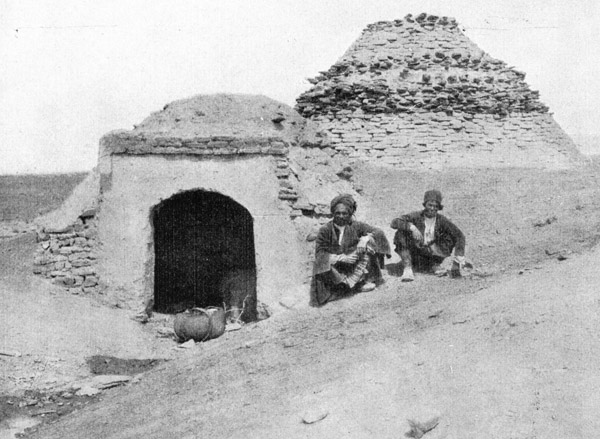

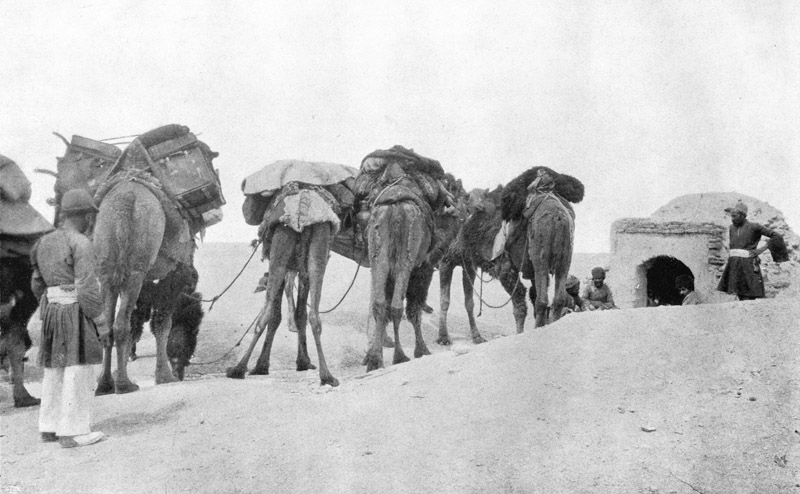

Beim Haus-i-Ali-Schah hielten wir eine gute Stunde Rast, während welcher Zeit ich die Karawane von allen Seiten photographierte und auch eine kinematographische Aufnahme machte. Die Leute benutzten die Gelegenheit, zum drittenmal zu frühstücken – ihr Appetit ist bewundernswert. Der Haus-i-Ali-Schah ist eine überbaute, gemauerte Zisterne, die mit herrlichem Regenwasser gefüllt war (Abb. 223). Das Wasser wurde in einem Schlauch herausgeschöpft und in eine Rinne gegossen, aus der die Kamele trinken durften (Abb. 224). Es wird sonst eigentlich nicht als passend angesehen, den Kamelen süßes Regenwasser zu geben, da sie sich recht gut bis zum nächsten natürlichen Brunnen gedulden können, aber dieses eine Mal vergingen wir uns doch gegen jenes Gesetz.

223. Brunnen Haus-Ali-Schah. (S. 148.)

224. Die Kamele werden getränkt. (S. 148.)

Gerade als wir aufbrachen, kam eine Gesellschaft reisender Bauern und zerlumpter Kerle aus Seïstan mit Bündeln und Kindern auf ihren Eseln. Sie hatten zu der Reise hierher zwölf Tage gebraucht; das Wasser des Hamunsees hatte ihnen keine Schwierigkeiten bereitet. Sie hüteten sich, auch nur ein Wort von den unglücklichen Verhältnissen zu sagen, die jetzt in Seïstan herrschten und die nicht nur sie, sondern auch viele andere bestimmt hatten, sich in das Innere Persiens zu begeben.

Um die Mittagszeit veränderte sich das Wetter in ganz eigentümlicher Weise. Gerade vor uns im Südosten wurde der ganze Horizont so gelb wie in der Lopwüste, wenn ein Sarik-buran, ein »gelber Sturm«, heraufzieht. Eine gewaltige gelbe Wolke, bald hoch, bald tiefstehend und zeitweilig zerrissen, kam uns entgegengerollt, nachdem die Luft vorher ziemlich ruhig gewesen war. Nach einer Viertelstunde umgibt uns die Wolke, und die Gebirge auf unsern beiden Seiten verschwinden. Es weht wieder frisch, wenn auch nicht heftig, und der ganze Himmel ist auf einmal durch Wolken verhüllt. Nach einer kleinen Weile ist die Staubbö auf ihrem Zug durch die Wüste über uns hinweggezogen, und an ihrer Stelle gleiten nur noch vereinzelte Tromben über den Boden hin, den Nachzüglern eines vorrückenden Heeres vergleichbar. Eine Stunde darauf wiederholt sich diese Erscheinung, aber mit größerer Kraft und dichteren Staubwolken, die das ganze Land in undurchdringlichen Staubnebel hüllen. Über den Bergen des Schah-kuh sah der Himmel unheimlich und drohend aus, und die von den Wolken herabhängenden dunkelblauen und stahlgrauen Streifen verrieten, daß es dort heftig regnete. Der frische Wind ließ die Luft kalt erscheinen, und alle Mäntel wurden umgebunden. Der Donner rollte dumpf in dem fernen Gebirge. Wie ganz anders ist das Klima doch hier als in der Gegend von Naibend, wo wir manchmal vor Hitze zu zerfließen glaubten!

Wieder vergeht eine Stunde; dann hört man den Donner lauter und näher als vorher grollen. Es wird einen Augenblick ganz windstill; darauf ertönt ein Sausen hinter uns, der Wind hat sich gedreht, und hinter uns zeigt sich wieder die gelbe Wand, die gleich einer Sturzflut über die Steppe hinrollt. Innerhalb einiger Minuten herrscht ein ausgesprochener Weststurm. Immer stärker wird der Wind, die Kamele beginnen bedenklich zu schwanken, der ganze Boden scheint in Bewegung zu sein, und der vom Wind aufgewühlte Staub scheint vom Erdboden fortstürmen zu wollen. Man wird auf diesem Tummelplatze wilder, wechselnder und launenhafter Frühlingswinde ganz wirr im Kopfe. Das Klagegeheul des Windes wird dumpf und düster von dem Läuten unserer Glocken begleitet; noch einige wenige Marschtage, und sie haben ausgedient. Auf der Innenseite haben die Klöppel sie schon blankgescheuert; wie viele Schläge haben sie aber auch seit dem Tage getan, an dem wir Teheran verließen! Ich sitze wie gewöhnlich auf dem ruhigen, sicher schreitenden Kamel, lausche dem Klange seiner Glocke und rechne dabei aus, daß ihr Klöppel schon wenigstens fünf millionenmal gegen das Metall geschlagen haben muß.

Wir hatten für heute genug und lagerten im Lager Nr. 59 mitten in der Wüste einen halben Farsach vom Brunnen Tscha-i-sihebal in 1113 Meter Höhe. Das Aufschlagen der Zelte und das Festmachen ihrer Taue war bei dem herrschenden Winde durchaus keine leichte Arbeit, aber es war schön, endlich unter Dach zu kommen und dann den ganzen Abend dem Sturme zu lauschen, der draußen wie ein rauschender Wasserfall brauste.

Nach solchem Marsch schläft man wie ein Sack, und ich merkte es auch nicht, daß es während der Nacht goß. Aber in allen Rinnen sah man am Morgen die frischen Wasserspuren, und die Zelte waren schwer und naß. Kaum eine halbe Wegstunde vom Lager hielt die Karawane an, um Brennholz zu sammeln, falls wir am Abend zwischen vegetationslosen Bergen lagern müßten. Nomadenzelte sehen wir an mehreren Stellen; vor einigen hielten Hunde Wache.

Auf ansteigendem Terrain ziehen wir in östlicher Richtung weiter. Gegen 11 Uhr hatten die Wolken sich derartig angehäuft, daß wir einer gründlichen Dusche nicht entgehen konnten. Sie artete bald in einen richtigen Wolkenbruch aus; mit ungeheurer Gewalt goß und plätscherte es auf uns nieder. In fünf Minuten waren alle Rinnen mit Wasser gefüllt, und es war ein ungewohnter Anblick, in allen diesen unzähligen kleinen, gelben Rinnen fließende, munter rieselnde Wasserbäche glänzen zu sehen. Sie schlängeln sich über den gleichmäßig abfallenden Schuttkegel hin, teilen sich, krümmen sich und vereinigen sich wieder, und das Wasser ist dick und gelbrot von all dem feinen, festen Material, das es mitschwemmt.

Die zweite Dusche kam eine halbe Stunde später und dauerte, mit abwechselndem Regen und Hagel, wohl zwanzig Minuten. Wieder füllten sich alle Abflußrinnen mit trübem Wasser. Wenn man solche außerordentlich heftigen Güsse dieses sonst so ausgedörrte, versengte Land überfluten sieht, erkennt man die Ursache der Flachheit und des gleichmäßigen Gefälles aller Böschungen. Das Wasser trägt alles fort, füllt alles aus und nivelliert alles. Sobald der Regen aufgehört hat, versiegen die kleinen Bächlein ziemlich schnell, und in allen Betten liegt der feuchtglänzende, gelbrote Lehm wie ein frischer Ölfarbenanstrich.

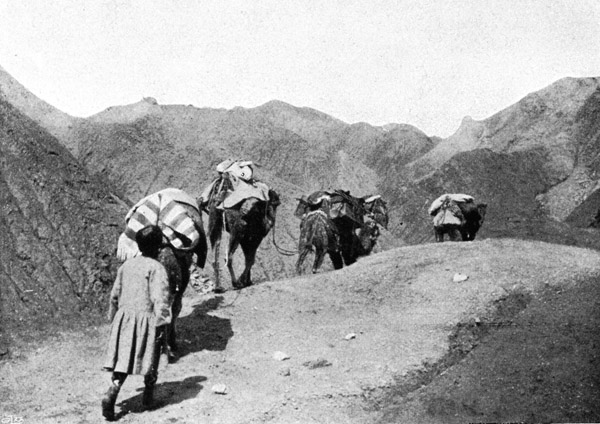

Über die langsam ansteigende Steppe hinschaukelnd, sehnt man sich auf seinem Kamel nach der Sonne, die die durchnäßten Kleider trocknen muß. Endlich erreichen wir den Fuß der Berge, die das verbindende Glied zwischen dem Kuh-i-Neh und dem Kuh-i-esten bilden, und treten nun in ein sehr schmales, vegetationsloses, und stark gewundenes Hohlwegtal ein, in einen Korridor zwischen steilen, aus lockerm Ton bestehenden Höhen, die auf die phantastischste Weise durchfurcht und durchbohrt sind, so daß sie mich lebhaft an den Akato-tag in Zentralasien erinnern (Abb. 225). Der rote und grüne Tonboden war jetzt durch und durch naß, weich und schlüpfrig, hatte aber auch ein Skelett festen Gesteins, das vertikale Scheiben mit hier und dort hervorragenden Zähnen und Spitzen bildete. Das Gestein ist teils braunroter Sandstein, teils weißer dichter Kalkstein. Die senkrechten Platten streichen von Nordwesten nach Südosten, und da das Tal, dem wir folgen, das Gestein in der Diagonale schneidet, wird sein Verlauf außerordentlich gewunden, und wir gehen darin, obwohl wir auf dem Wege nach Osten sind, tatsächlich nach allen vier Himmelsrichtungen; einige Windungen sind nur 2 Meter lang. Die kleine enge Klamm ist recht malerisch; ehe man sich dessen versieht, ist man oben auf einer kleinen Paßschwelle (1306 Meter) angelangt, deren gewölbter Tonboden nach dem Regen glatt wie Schmierseife war. Sie heißt Gudar-i-Chabisi, weil die Straße nach Chabis über sie hinführt.

225. In den Bergen bei Neh. (S. 151.)

Nach kurzer Zeit gelangen wir wieder auf ebenen Boden, und der glatte Ton geht in den gewöhnlichen Steppenboden über. Die Nachmittagsstunden waren schön, und die Regenwolken verzogen sich vor der Sonne nach allen Seiten hin wie auseinanderstiebende Schakale.

Jetzt sehen wir deutlich die Stadt Neh mit ihrer dominierenden Festung (Abb. 226). Links schimmern grünende Felder; wir überschreiten zwei Bewässerungskanäle, deren einer eine Steinplatte als Brücke hatte. Wir streifen ausgedehnte Felder, die sich hier nach allen Seiten hin erstrecken, wir berühren Nehs äußerste Häusergruppen (Abb. 227) und landen, wie gewöhnlich, auf dem Friedhof in der Nähe des besten, Trinkwasser enthaltenden Kanals dieses Gemeinwesens in 1196 Meter Höhe im Lager Nr. 60. Nicht weit davon steht eine Reihe jener charakteristischen Windmühlen, die wir zuerst in Meigon gesehen haben (Abb. 228, 230).

226. Festung Neh. (S. 151.)

227. Die Stadt Neh. (S. 151.)

228. Windmühlen in Neh. (S. 152.)

230. Windmühlen. (S. 152.)

Wir lagerten im richtigen Augenblick, denn die Zelte waren kaum aufgeschlagen, als auch schon die dritte Regenbö dieses Tages über das Land hinbrauste, zuerst mit frischem Nordwind, der 16 Meter Geschwindigkeit in der Sekunde hatte, und darauf mit einem halbstündigen Sturzregen, der alle Gaffer aus Neh im Handumdrehen in die Flucht jagte. Die Niederschläge sollen hier in den verschiedenen Jahren sehr verschieden sein. Dieses Jahr hatte es viel geregnet, im vorigen Jahre wenig, und vor drei Jahren so stark, daß in Neh mehrere Häuser eingestürzt waren. Noch konnte man anderthalb Monate lang Regen erwarten, dann aber kommt der glühende Sommer ohne einen Tropfen vom Himmel.

Neh hat 400 Häuser, 30 Läden im Basar und 75 Mühlen. Man baut Weizen und Gerste, zieht Melonen, züchtet Granaten, Äpfel, Birnen, Weintrauben, Maulbeeren und Feigen und pflanzt auch Baumwolle. Die Weizenproduktion reicht für den Bedarf des Ortes nicht aus und muß aus Seïstan ergänzt werden, wohin man dafür Baumwolle liefert. Datteln werden aus Deh-i-salm eingeführt, einer Oase, die von hier aus zwei Tagereisen südwestwärts liegt; dort soll es ungefähr 10 000 Palmen geben. Neh besitzt 200 Kamele, die im Karawanendienst verwendet werden, etwa 20 Pferde, einige Rinder und 2000 Schafe. Dschambas oder Renndromedare gibt es hier nicht. In der Gegend liegen 19 Dörfer, davon haben mehrere Obstgärten.

Gegenwärtig war Neh sowohl von Seïstan wie von Chabis so gut wie abgeschnitten, weil dort die Pest wütete. Reisende, die aus Seïstan kamen, wurden in Bendan einer fünftägigen Quarantäne unterworfen, und ein indischer Arzt untersuchte alle des Weges Ziehende.

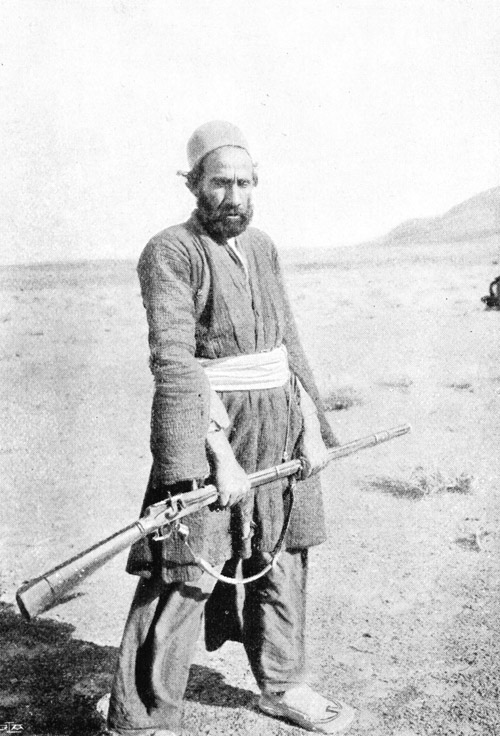

In Neh blieb ich einen Tag, um Vorbereitungen zu der Reise nach Bendan zu treffen. Der Seïde mit seinem Gehilfen und der Jäger Abbas (Abb. 229) erhielten ihren Lohn und reichlich bemessene Trinkgelder und waren sehr zufrieden, als sie ihren langen Heimweg antraten. Noch eine halbe Stunde lang hörten wir ihre Karawanenglocken; dann verhallte der Klang in der Ferne.

229. Der Jäger Abbas. (S. 153.)

Auch hier zeichnete ich verschiedene Volkstypen (Abb. 231, 232). Inmitten einer Menge Neugieriger porträtierte ich eine junge, ziemlich hübsche Frau, als zwei Mollahs erschienen, sich zu der Schar setzten und ihre Kalian anzündeten. Als ihnen klar geworden war, um was es sich handelte, verboten sie der Frau, einem Heiden als Modell zu dienen. Ich aber trat vor sie hin und befahl ihnen in einem Tone, der keine Widerrede erlaubte, sich dahin zu scheren, wo der Pfeffer wächst, und ganz artig folgten sie dieser Anweisung.