|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nach Westen lenke ich von Perwadeh aus meine Schritte. Jetzt galt es, einen Teil der Baabadwüste zu erobern, den bisher noch kein Europäer, nicht einmal Marco Polo betreten hatte. In einer langen Reihe ziehen die zwanzig Kamele (Abb. 188) zum Dorfe hinaus und schreiten anfangs auf einem mit Tamarisken bewachsenen Boden hin. Dann aber gelangen wir wieder auf Kewirboden, der, gewöhnlich trocken und höckerig, dem Boden gleicht, den man in Ostturkestan »Schor« nennt. Nach einstündigem Marsch sehen wir die Vegetation schnell spärlicher werden, und bald liegt das Land ohne allen Pflanzenwuchs vor uns. Das Terrain senkt sich nach Nordwesten, nach dem Zentrum der Depression, und dorthin zeigen auch die kleinen Rinnen, die wir überschreiten. Die Höhe ist von 622 Metern in Perwadeh auf 617 Meter gesunken. Zur Linken dehnt sich das große Flugsandfeld aus, das wir schon aus der Ferne gesehen haben.

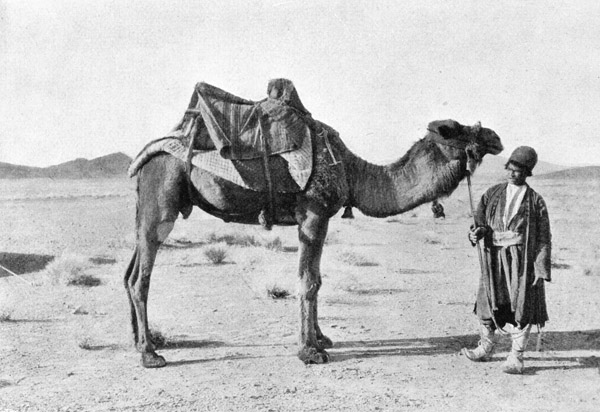

188. Eines der gemieteten Kamele. (S. 105.)

Wir nähern uns dem außerordentlich scharf markierten Rande des Sandgürtels und folgen dann getreulich seiner Basis. Die Dünen sind nur spärlich bewachsen, aber doch durch die vorhandene Vegetation befestigt. Ihre Höhe beträgt nur 7–8 Meter; weiter im Innern werden sie höher sein. Linker Hand, im Norden, liegt eine völlig sterile, ebene Kewir. Es ist genau dasselbe Grenzgebiet zwischen zwei verschiedenen Terrainformen, das wir schon von der Südbucht der großen Kewir zwischen Chur und Tscha-medschi her kennen.

Um 1 Uhr waren es im Schatten 20,8 Grad, und da nur ein kaum zu spürendes Lüftchen aus Südwesten wehte, brannte die Sonne glühend heiß; wie würde es erst werden, wenn die Zahl der Grade doppelt so hoch sein würde! Newenk nimmt die Sache gleichmütig hin, obwohl er noch immer in seinem dicken Winterpelz steckt. Aber der schwarze Hund ist unglücklich über die Hitze; er jault und kratzt an jedem Büschelchen, das er zwischen den Dünen aufspüren kann, kalten Sand auf; es stäubt um ihn wie um die Schaufeln eines Raddampfers, und wenn er eine Grube fertig hat, legt er sich eine Minute in den Schatten, um dann schleunigst den nächsten Busch aufzusuchen, der eine Spur Schatten spendet.

Endlich erreichen wir den Punkt, wo wir diese Kewir verlassen, an deren Rändern wir in den letzten Tagen entlang gewandert sind und deren Umrisse ich auf der Karte gut eingetragen habe. Wir schwenken links ab und überschreiten das Sandfeld schräg, um die Steigung auf eine größere Strecke zu verteilen. Zwei gewaltige, nach Nordwesten gerichtete Dünenausläufer lassen wir zur Linken liegen. Weiter hinten im Südwesten erhebt sich noch höherer Sand, richtige Dünen, die an den Abhängen des Gebirges hinaufklettern; dort ist der Sand absolut steril und von derselben Art wie die Dünen in der Takla-makan; keine Wege oder Pfade durchziehen den Gürtel, der auf keiner einzigen Karte von Persien angegeben ist. Im Westnordwesten erblickt man das Südende des Sees Ab-i-kewir, das Gebirge von Naibend dagegen wird immer mehr verdeckt und verschwindet schließlich ganz.

Der Seïde, unser Führer, schwenkt gerade nach Süden ab und führt die Karawane durch ein sehr deutlich ausgeprägtes Abflußbett, das 5 Meter breit und einen Meter tief ist (Abb. 189); der mit Sand bedeckte Boden verrät, daß auf diesem Weg nach dem letzten Regen kein Wasser nach der Kewir geströmt ist. Aber die Seiten der Rinne sind feucht und mit Wurzeln durchzogen, und infolgedessen können sie stellenweise 3–5 Meter hohe senkrechte Wände bilden. Höher aufwärts erweitert sich das Bett auf 20 Meter Breite, und die Uferbänke sind nur 2–3 Meter hoch. Der Grund des Bettes besteht aus hartem, angeschwemmtem Lehm, dessen Oberfläche fließendes Wasser gekräuselt hat. Zwischen den Dünen auf beiden Seiten wuchsen Saxaule, die bis zu 4 Meter Höhe erreichten und groß wie Bäume waren. Einer war ganze 6 Meter hoch, und ich brauchte nicht einmal den Kopf zu neigen, obwohl ich auf meinem Kamele saß; wir konnten ungehindert unter der obersten Zweigreihe der Saxaule durchreiten.

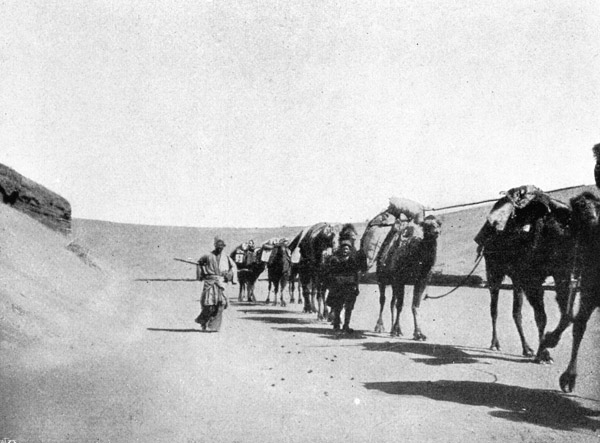

189. Auf dem Weg nach Toroscho. (S. 106.)

Die Talfurche, die Kal-toroscho genannt wird, erweitert sich immer mehr und wird flach und seicht (Abb. 190). Die Uferbänke bestehen wechsellagernd aus Geröll, Lehm und Sand.

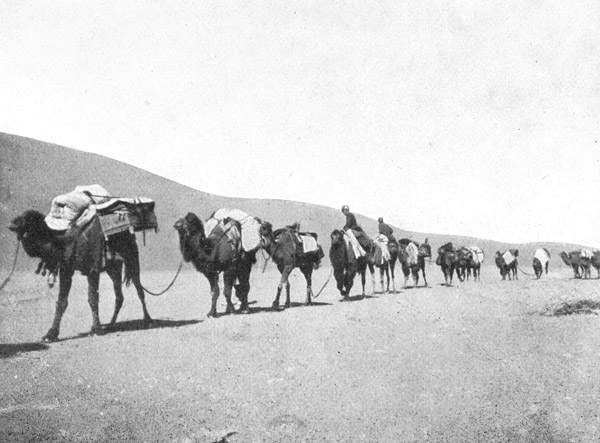

190. Durch eine flache Talfurche. (S. 107.)

Der Rest des heutigen Tagemarsches führte durch eine so eigentümliche Landschaft, wie ich in Persien noch nicht gesehen hatte. Die mächtige Flugsandanhäufung hört auf; an ihrer Stelle tritt anstehendes Gestein auf, das auch auf dem Boden des Toroschotals eine richtige Steindecke bildet. Es besteht aus grauem Sandstein, weißem feinkristallinischem Marmor und porösem löcherigem Kalksinter. Über den Steingrund rinnt ein Bächlein, das von der Tscheschme-i-toroscho kommt, einer Quelle, deren Wasser salzig, aber nicht so bitter ist, daß die Kamele es nicht trinken könnten; mir schmeckte es zu lauwarm und faulig. Das Tal wird immer enger und geht schließlich in einen Hohlweg über, dessen Seiten drohende Felsenvorsprünge zeigen (Abb. 191) und in dessen Grund Schilf und Binsen, Tamarisken und Saxaule nebst andern Sträuchern ganze Dickichte bilden. Die Steigung ist fühlbar, aber gleichmäßig, und das Tal sehr gewunden.

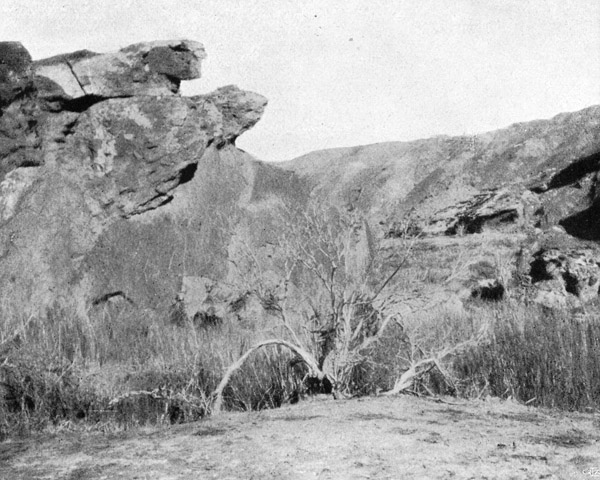

191. Tal im Toroschogebirge. (S. 107.)

Meine Leute wollten im Tal lagern, aber die Luft war dort schwül und drückend, und ich sehnte mich nach freieren Räumen hinaus. Wir zogen daher weiter und überschritten eine Schwelle zweiter Ordnung, die unser Tal von seinem nächsten Nachbar im Westen schied. Das neue Tal ist ebenso eng und gewunden wie das vorige, Kieshügel bilden seine Seiten, und sein Boden ist dicht mit scharfkantigem Grus, Grasbüscheln und trocknen Stengeln bedeckt. Die Kamele atmen langgezogen und schwer in der fühlbaren Steigung; sie sehnen sich danach, ihre jetzt viel zu warmen Winterpelze abwerfen zu können.

Endlich sind wir droben auf dem Toroschopasse (978 Meter), einer flachen, unbedeutenden Schwelle, von deren Höhe aus man zwei ähnliche, niedrige Kämme im Süden erblickt.

Der Weg vom Passe nach Südwesten führt wieder durch einen Korridor, der ebenso eng und gewunden ist wie der auf der Nordseite des Passes. Aus der Ferne hatte das Toroschogebirge ganz unbedeutend und unschuldig ausgesehen, und man hatte wirklich nicht ahnen können, daß es solche Irrgänge, Rinnen und Mausefallen enthalten werde. Tatsächlich aber ist es flach, zerrissen und ohne bestimmten Charakter, während das Naibendgebirge, das wieder hervortritt, einen mächtigen, imponierenden Eindruck macht.

Bei Sonnenuntergang erreichten wir eine Talerweiterung (893 Meter), in der wir im Lager Nr. 44 die Zelte aufschlugen. Ich ließ die Kamele sich im Kreise um das Stroh legen, ihnen Futter und Wasser geben, die Hühner in Freiheit setzen, und erfreute mich nach der Hitze des Tages der Abendkühle. Um 9 Uhr waren es nur noch +13 Grad; es herrschte vollständige Windstille und ganz klarer Himmel. Nachdem die Beobachtungen erledigt, die Gesteinproben etikettiert und die Aufzeichnungen gemacht sind, lege ich mich nach einem sechzehnstündigen Arbeitstag schnell zu Bett.

Nach +2,6 Grad in der Nacht war die Morgenluft am 12. März frisch und kühl. Von den schweren Wolkenmassen, die vor kurzem über Iran hingezogen waren und uns so vielen kühlenden Regen geschenkt hatten, war jetzt auch nicht mehr das kleinste Wölkchen vorhanden; auf dem reinen Himmel zeichneten sich alle Bergkämme scharf und deutlich ab.

Ich ging wie gewöhnlich voraus und fand bald in einer verhältnismäßig tiefen Einsenkung den Rest einer von dem letzten Regen herrührenden Wasseransammlung. Das Wasser war nach der kühlen Nacht kalt und völlig süß. Die Kamele durften trinken soviel sie wollten, und der Vorrat würde immer noch für eine doppelt so große Anzahl gereicht haben. Aus derartigen »Haus« oder natürlichen Zisternen pflegen die Wildesel und die Gazellen zu trinken. Doch wenn die letzten Tropfen verdunstet sind, müssen die wilden Tiere mit den salzigen Quellen des Gebirges vorliebnehmen.

Der hier vorkommende braune harte Sandstein war reich an versteinerten Muscheln; die mitgenommenen Proben genügen zur Bestimmung des Alters des Gesteins.

Je weiter ich in diesem öden Tal abwärts gelange, desto niedriger werden auf beiden Seiten die Berge und desto mehr lösen sie sich in niedrige, zerrissene Kämme auf. Ich gerate zu weit nach Westen, aber das klingende Spiel der Karawanenglocken führt mich auf den rechten Weg zurück, und wir treffen uns wieder am Fuß eines regelmäßig kegelförmigen Hügels, der Pell-i-tufengi, der »Flintenhügel«, heißt, ein Name, der darauf schließen läßt, daß der Hügel von Jägern besucht wird.

Hinter uns thront stolz und mächtig der Kuh-i-margho als Beherrscher der ganzen Gegend und dieses ganzen Gewirres von kleinen Hügelreihen und Rücken, von Gebirgsruinen und Bergfragmenten, die die Baabadwüste der Depression von Tebbes mit ihren großen, ruhigen Zügen so unähnlich machen. Oft überschreiten wir kleine, seichte Bachfurchen, und manchmal ist der Boden weiß von Salz. Daher ist es nicht zu verwundern, daß das Sengab-i-lakuri, ein natürliches Steinbecken am Fuß eines Felsenhügels, salzhaltiges Wasser hatte. Es sammelt sich dort nach Regen von mehreren Seiten her und bringt das Salz aus der Erde mit. Das Becken war 2 Meter tief.

Nachdem wir über den kleinen Lakurikamm gezogen waren, kamen wir wieder auf flaches Land, dessen Boden zum Teil aus völlig ebenen Schlammflächen besteht, aber im großen ganzen doch in südwestlicher Richtung ansteigt. Vollständig wüstenhafte Landschaft, einförmig, trostlos, wie abgehäutet und mit der Wüstenform verwandt, die die Perser »Lut« nennen.

Links in der Ferne dominiert wieder das Naibendmassiv, ein Leuchtturm, der bei der Orientierung hilft, ein Ziel meiner Sehnsucht, wo wir in einigen Tagen wieder saftige Palmen und gutes Wasser finden werden. Auch meine alten Freunde, der Kuh-i-schuturi und der Kuh-i-dschemal treten in rosigen Farben und schneeumrandet auf dem blauen Hintergrund des Himmels schwach hervor.

Ebene Schlammflächen tragen Spuren kürzlicher Überschwemmung, aber die Feuchtigkeit muß verschwindend gering sein, denn an lebenden Tamarisken sahen wir nur einige wenige unter einer Menge abgestorbener und verdorrter Exemplare. Die Fährten der Wildesel und der Gazellen sind sehr zahlreich, und der Jäger, der vorausgeht, schärft seine Aufmerksamkeit und denkt an die 10 Toman, die ich ihm für einen Wildesel versprochen habe. Aber, wie bisher immer, lassen sich die Tiere nicht sehen.

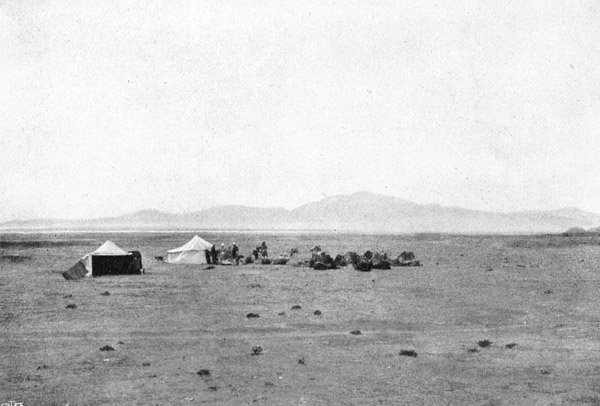

Auf der andern Seite dieser flachen Depression führt der Weg in einem Tal hinauf, das zwischen niedrigen, geriefelten Hügeln aus lockerm Lehm liegt. Es ist still und tot; man sieht keinen Vogel, keine Spur von Menschen. Die Zelte wurden in einer Wüste aufgeschlagen, wo weder Wasser, Brennholz, noch Weidegras zu finden war. Der Lagerplatz Nr. 45 (Abb. 192) heißt Ghasemi und liegt 976 Meter hoch.

192. Lager in der wasserlosen Baabadwüste. (S. 110.)

Am 13. März ein Minimum von 6,2 Grad; der Frühling scheint hier vollständig überschlagen zu werden und der Sommer dem Winter auf den Fersen zu folgen. Am Morgen wehte frischer Nordwestwind, und trotz der 15,4 Grad um 7 Uhr war es wirklich kühl, und man hatte nur den Wunsch, daß es den Tag über so bleiben möchte.

Auf ansteigendem, leicht kupiertem Schuttgrunde folgen wir der linken Uferterrasse einer tief eingeschnittenen Rinne; unsere Richtung ist andauernd südwestlich. Vor uns haben wir noch eine dieser unbedeutenden Ketten von Bergruinen, und wir nähern uns einem Gudar, der schon gestern vom Lager aus sichtbar war. Je höher wir steigen, desto loser wird der Staub des Bodens, in den die Kamele dezimetertief einsinken und der ihnen im Winde um die Füße wirbelt.

Der Jäger ist weit vorausgeeilt. Ob er sich wohl unerwartet mit einem Wildesel wieder einfinden wird? Aber er hat wirklich Pech und kann seine 10 Toman nicht verdienen. Wir befinden uns jetzt dicht vor dem Kuh-i-ghasemi. Am Fuße des Gebirges biegt die Rinne auf einmal nach Südosten ab und führt die Karawane in ein Gewirr greulicher Hügel, die durch tiefe Risse getrennt sind; später wird die Richtung wieder südlich, da wir in eine dorthin abfallende Rinne einbiegen.

Dieses ganze Manöver erschien mir sofort verdächtig. Ich ließ mir den Seïden, den Besitzer unserer gemieteten Kamele, rufen und fragte ihn, wie dies zusammenhänge. Er begann nun zwischen den Hügeln umherzulaufen, als ob er einen verlorenen Weg suche, und als er wiederkam, versicherte er, alles sei in Ordnung und unsere Straße werde bald wieder deutlich erkennbar sein. Bei einer solchen Sicherheit der Überzeugung konnte man nicht den geringsten Zweifel aussprechen, und wir folgten dem Manne, als er in südlicher Richtung weiterschritt.

Außerordentlich langsam geht es vorwärts; aber das Gelände ist widerwärtig, zerrissen und uneben, lauter Hügel, Rinnen und Terrassen. Als sich der Wind um die Mittagszeit noch verstärkt hat, wird die Luft in den engen Durchgängen derartig zusammengepreßt, daß die schweren Kamele beim Gehen hin und her schwanken. Rechts erhebt sich der Hauptkamm inmitten eines Labyrinths unentwirrbarer kleinerer Berge, von deren Topographie einen klaren Begriff zu erhalten unmöglich ist. Auf beiden Seiten der größern Talrinne, der wir dann folgen, ist das Relief um so deutlicher erkennbar: eine unzählige Menge kleiner, niedriger Schwellen und Rücken, die sich parallel mit unserer Straße hinziehen. Das Gestein, grobkörniger rötlicher Sandstein, fällt etwa 20 Grad nach Westen ein; daher kommen diese Landrücken mit den Schichtköpfen im Kamme. Sie haben eine ganz unbedeutende Höhe, und nirgends übersteigen sie 4 Meter, ja manche sind kaum fußhoch. Sie heben sich auf dem sonst grauen Terrain wie schwarze Bänder ab, und da wir nach Süden gehen, ziehen wir in den zwischen ihnen liegenden Zwischenräumen hin. Die Landschaft ist, mit einem Wort, eine Reihe nach Osten steiler, oft jäh abstürzender, nach Westen allmählich abfallender Schwellen und Bänke. Die Breite der Täler, die wir durchziehen, beträgt etwa 10 Meter, oft noch weniger. An einigen Stellen werden diese Rücken durch Rinnen aus dem Gebirge scharf durchbrochen, und auf dem Boden dieser Betten wächst die kümmerliche, verdorrte Vegetation, die man hier findet.

Leichte weiße Wölkchen eilten mit vollen Segeln über das blaue Himmelsfeld hin. Im Laufe des Nachmittags verdichteten sie sich ein wenig, und wir freuten uns der nur zu kurzen Abkühlung, die uns zuteil wurde, wenn eine freundliche Wolke gerade zwischen uns und der Sonne durchzog.

Am Morgen waren wir einem Taltore im Kuh-i-Ghasemi entgegengezogen. Gerade am Eingang des Tals war der Seïde abgebogen und hatte uns südwärts in der Richtung eines noch südlicher liegenden Tals geführt. Er ging immer voran und leitete den Zug durch Schuttäler und über scharfkantige Schwellen. Um ½2 Uhr kam er eiligen Schrittes zurück und erklärte mir ruhig, daß es unmöglich sei, das südliche Tal zu passieren; an dem Punkte, wo wir nach Südosten abgebogen seien, hätten wir nach Südwesten weiterziehen müssen; er erinnere sich dessen ganz genau, da er den Weg schon zweimal gemacht habe! Er hatte eine tüchtige Tracht Prügel verdient; da dies aber meine Lage nicht verbessert hätte, ließ ich die Kamele ausruhen, während Abbas Kuli Bek weiterging, um das südliche Tal zu untersuchen.

Nach einer halben Stunde kehrte der Kosak mit dem Bescheid zurück, daß dieses Tal, eine abschüssige Schlucht in anstehendem Gestein, unpassierbar sei. Also Kehrt und Rückzug auf demselben Wege! Wieder über alle die Schwellen, und die beschwerlichen Stufen, die wir schon viel zu gut kannten, nun aber von rückwärts wiederholen mußten, damit sie uns um so besser in Erinnerung blieben. Man hatte wirklich das lebhafte Gefühl, in einem unbekannten Lande zu sein, wo sich nicht einmal der Führer zurechtfinden konnte. Endlich erreichten wir wieder die Mündung des Tales, dessen Rinne wir nicht hätten verlassen sollen, und nun ging es langsam nach dem flachen Kamme der Kette hinauf, in dessen Nähe wir uns im Lager Nr. 46, in einer Höhe von 1147 Metern, niederließen.

Schon vorher hatten wir die Spuren des Jägers gesehen, aber weshalb hatten wir ihn nicht getroffen? Als er sich spät abends endlich wieder bei uns einfand, erzählte er, daß er umgekehrt sei, um uns zu benachrichtigen, daß die Quelle, an der wir hätten lagern müssen, ausgetrocknet sei. Hätte der Seïde sich nicht verirrt, so hätte der Jäger uns rechtzeitig benachrichtigen können. Nun hatte jener uns unnötigerweise in Verlegenheit gebracht; er sollte dafür als Strafe und Warnung für die Zukunft für den verlorenen Tag keine Kamelmiete erhalten. Der 13. März ist naturgemäß ein kritischer Tag.

Die armen Hühner, die so lange in ihrem Korb auf dem Kamelrücken hin und her geschaukelt worden waren, flatterten früher als gewöhnlich auf mein Zeltdach, wo sie einen dichten Knäuel bildeten. Sie hatten aber noch viel zu tun, ehe sie in Ordnung waren, denn jedes wollte zu unterst liegen, und während ich meine Aufzeichnungen niederschrieb, hörte ich sie über meinem Kopfe gackern und glucksen. Der Tag endete mit einer großartigen Rauferei zwischen den Hunden; Newenk war fest davon überzeugt, daß mein Zelt und seine nächste Umgebung nur zu seiner Interessensphäre gehörten, und als sich der schwarze Hund zufällig innerhalb dieses Gebiets sehen ließ, zauste er ihm den Pelz. Mitten in der Nacht weckte mich ein neuer Lärm, Kamelgebrüll, Geschrei und Rufen. Ein Kamel kam gegen mein Zelt gesaust und riß eines der vier Ecktaue los; glücklicherweise fiel die Zeltstange nicht über mich, aber der Leuchter und die Hühner purzelten mir auf den Kopf, so daß ich plötzlich wach wurde. Der große, schwarze Hengst hatte sich über seinen Nachbarn geärgert und ihn gebissen. Ich zündete Licht an, während das Zelt wieder befestigt wurde; die Uhr zeigte 10 Minuten vor 12; es war immer noch der 13. März!

Still wurde es noch nicht, denn nach einer Weile ertönte Glockengeläute, da alle Kamele nordwärts nach der 3 Farsach entfernten Quelle Tscheschme-i-Ghasemi geführt wurden, denn sie mußten Wasser haben. Frühmorgens am 14. sollten sie zurück sein, damit wir rechtzeitig aufbrechen konnten. Als ich zur gewöhnlichen Stunde geweckt wurde, hatten sie noch nichts von sich hören lassen. Wir warteten eine Stunde nach der andern, aber erst am Nachmittag ertönte Glockenklang aus dem untern Teile des Tales, und Meschedi Abbas und der Pechvogel von Jäger Hassan kehrten mit unsern prächtigen Tieren zurück. Doch nun war der Tag verloren, und wir mußten noch eine Nacht im Lager Nr. 46 bleiben.

Mein Reitkamel ist der erklärte Liebling aller, besonders aber der meine. Es geht mit gravitätischen, schweren und vornehmen Schritten gerade auf mein Zelt los, schiebt mit der Nase den Türzipfel der Zellleinwand geschickt beiseite und steckt seinen großen Kopf hinein – nicht um nachzusehen, ob ich es dort gemütlich habe, oder um sich zu überzeugen, daß ich ihm nicht durchgebrannt bin, sondern nur in der Hoffnung, ein Stück Brot zu erhalten. Und das erhält es sofort. Während der langen Ritte ist es mir ein wirklicher Gesellschafter und macht mir viel Vergnügen, wenn es, lustig und drollig, dem Abbas die Mütze wegzuschnappen versucht oder das vor ihm gehende Kamel in die Hinterbeine beißen möchte. Jeden Grasbüschel, an dem es vorübergeht, muß es schnell noch brandschatzen. Wenn die Karawane auf dem Marsch einen Augenblick haltmacht, dreht es seinen großen zottigen Kopf nach mir um und beschnüffelt die Ledertasche, in der ich stets ein paar Brotfladen habe. Wenn der Vorrat zu Ende ist, beißt es in die Tasche und zerrt an ihr herum, um mehr zu erhalten. Es frißt leidenschaftlich gern Zucker und Datteln und würde unsern ganzen Vorrat verspeisen, wenn wir es gewähren ließen; aber davon werden ihm keine großen Portionen vorgesetzt. Manchmal kommt es zu mir, steckt mir seinen dicken Zottelkopf unter den Arm und will, daß ich es kraule und ihm die Nase streichle. Es mag sich nicht legen, um seinen Reiter aufsitzen zu lassen, was es doch muß, und sobald ich zwischen seinen Höckern sitze, schnellt es wie eine Feder in die Höhe, und es gilt, den Stoß zu parieren, wenn ich nicht über seinen Kopf hinwegsausen will. Abbas hat es auf der ganzen Reise von Teheran her am Halfterstrick geführt, und Abbas ist der einzige, der nicht reitet. 1500 Kilometer zu Fuß machen ihm wenig aus; er ist es gewöhnt, auf den endlos langen Karawanenstraßen in Persien einherzutraben. Abbas ist ein Original, ein Tatar aus Aserbeidschan, der kein Wort Persisch spricht. Aber er ist nach Kerbela und nach Mesched gepilgert und daher berechtigt, die Ehrentitel zu führen, die den Pilgern nach ihren Besuchen der Gräber Husseins und des Imam Riza zustehen. Böse Zungen behaupteten, daß er sich, wenn er sich in der Nähe von Mesched befinde, mit Vorliebe Kerbelai titulieren lasse, und wenn er in der Gegend von Kerbela sei, den Titel Meschedi vorziehe. In unserer Karawane mußte er sich darein finden, stets Meschedi zu heißen.

Er erzählte mir, die Tscheschme-i-Ghasemi sei eine jämmerliche kleine Quelle, die in einem einzigen dünnen Strahl aus der Erde hervorsickere. Es habe daher mehrere Stunden gedauert, die Kamele zu tränken, und sie hätten trotzdem nicht genug Wasser bekommen. Er habe zwei Mäschk für unsern Bedarf gefüllt, aber das Wasser sei »surch« und »talch«, salzig und bitter. Da wir aber kein anderes haben könnten, müßten wir schon damit zufrieden sein.

Bei dem Gedanken an den herannahenden Sommer, seine Hitze, die Insekten, an die tieferliegenden südlichen Gegenden, die meiner warteten, und an die ungeheure Entfernung, die mich noch von Nuschki trennte, beschloß ich, auf den Zug nach Baabad, der hin und zurück elf volle Tagemärsche erfordert hätte, zu verzichten. Er würde auch die Kräfte der Kamele zu sehr in Anspruch genommen haben. Ihre Wolle begann sich immer mehr zu lockern, aber noch waren sie ebenso zottig wie in Teheran; strengten sie sich jetzt zu sehr an, so würden sie die Hitze an der Grenze der Lutwüste vielleicht gar nicht ertragen können.

Daher begnügte ich mich mit einem orientierenden Überblick von der kleinen Paßschwelle aus, die das Lager Nr. 46 um wenig mehr als 10 Meter überragt. Kuh-i-Ghasemi ist der eigentliche Name der weiter nordwärts liegenden Kette, so genannt nach der Quelle Tscheschme-i-Ghasemi, die ihrerseits nach irgendeinem Ghasem (Kasim) benannt worden ist. Im Norden herrschen die nach Osten steilen, nach Westen langsam abfallenden Rücken vor; hier und dort werden ihre regelrechten Linien durch abgerundete Hügel und Kegel aus losem Material unterbrochen. In Südwesten erscheint eine Bergkette, die sich von Nordnordwesten nach Südsüdosten hinzieht und Kuh-i-nachija heißt. In Südsüdosten sieht man die höchste Erhebung einer dritten Bergkette, die mit den beiden andern parallel zu laufen scheint; zwischen ihr und dem Kuh-i-Ghasemi liegt die Straße nach Naibend.

Eine seltsame Landschaft umgibt mich auf allen Seiten! In Kleinasiens nördlichen Küstengebirgen, im Süden Trapezunds und noch mehr in Kaukasien scheint die Erdrinde sich in einer Glanzperiode jugendlicher Frische mit kräftigen, festen Formen, einer bestimmten, ausgeprägten orographischen Anordnung, einem deutlichen, energisch ausgearbeiteten Flußnetz und einer oft saftigen, dichten Pflanzendecke zu befinden. Hier aber, vom Gipfel des Kuh-i-Ghasemi fällt der Blick nur auf Ruinen und Überreste ehemaliger Gebirge, auf zerfallene, verwitterte Falten der Erdrinde, die gespaltenen, zerrissenen, pulverisierten Trümmer uralter Ketten, die vertrockneten, verbrannten, sterilen und langweiligen Bruchstücke, die zerfetzten, unklaren Andeutungen eines uralten Hochlandes. Die Vegetation ist außerordentlich spärlich und verschwindet völlig im Gelände. Braune, dürre, harte Büschel haben genau dieselbe Farbe wie der Boden; noch um ihr Leben kämpfende Tamarisken bleiben im Schutze der Rinnen, die nach den selten eintretenden Regenfällen das Abflußwasser sammeln. Graue, hellgrüne und schmutzig rote Farben herrschen vor, und über dem Ganzen liegt der Staubnebel wie ein dämpfender Schleier, der die Farben abschwächt und sie noch unmerklicher ineinander übergehen läßt. Es ist so still wie im Grab. Ein Rabe, der sich gestern zeigte, ist wieder verschwunden; vielleicht lebt er von Eidechsen, die hier und dort zwischen den Steinen huschen. Keine Wildesel oder Gazellen halten sich in dieser öden Gegend auf; weder Mensch noch Tier verirrt sich hierher. Dennoch macht die Stille, die in dieser grauenhaften Verödung herrscht, tiefen Eindruck, und ich verlebte gern allein eine Stunde auf dem Gipfel des Kuh-i-Ghasemi.

Die Beschreibung, die man mir vom Weg nach Baabad gemacht hatte, ließ darauf schließen, daß er durch lauter wüstes Land mit kleinen, zerklüfteten Gebirgen führt; schon die Namen verraten größte Öde. Es gibt an dieser Straße allerdings drei Quellen, aber zwei davon sind salzig, und die dritte heißt Tscha-i-serd, der »kalte Brunnen«. Daher gab ich diesen Weg ohne Bedauern auf und beschloß, die Richtung nach Naibend, der nächsten großen Etappe, einzuschlagen.