|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Abends versammelten wir uns in aller Gemütlichkeit zu Hause, während draußen die Pest unter den unglücklichen Menschen wütete, die sich von den Europäern nicht leiten und raten ließen. Morgens spazierten wir auf dem platten Dache des Konsulats umher, von dessen Höhe aus man eine weite Aussicht über dieses trostlos einförmige und doch so merkwürdige Land hat. Die Luft ist trübe, und der Kuh-i-Chodscha ist gerade noch zu sehen. Außer den kleinen, verkümmernden Gärten in der Stadt findet sich an Grün nur ein Streifen im Osten. Das angebaute Land liegt weit südwärts an einem Netz von Berieselungskanälen, das aus dem Delta des Hilmend gespeist wird; sonst ist alles grauer Ton, der mehr oder weniger durch die Erosion des Windes gefurcht ist.

Im vergangenen Jahre, 1905, war der Hilmend im September sehr seicht, und man konnte seine Betten überall durchwaten. Sein großes Hauptbett, das jetzt, im April, bei Bend-i-Seïstan 150 englische Ellen (etwa 137 Meter) breit sein soll, trocknete damals zum allergrößten Teil aus, und nur ein kleines Wasserband schlängelte sich auf seinem Grunde hin. Im übrigen füllten die Flugsanddünen das Bett ein paar Fuß hoch.

Leider war es mir unmöglich, den Weg über den Hilmend und durch das südliche Afghanistan einzuschlagen, denn die indische und die afghanische Regierung würden mir dies unter keiner Bedingung gestattet haben. Nicht einmal Engländer erhalten dazu Erlaubnis; der Emir ist unerbittlich. Ebensowenig hat die persische Regierung den Engländern erlaubt, eine Telegraphenverbindung zwischen Nasretabad und Rabat herzustellen, dem äußersten Punkte, den der englisch-indische Telegraph in Belutschistan erreicht. Das englische Konsulat steht also nicht in direkter telegraphischer Verbindung mit Nuschki; zwischen Rabat und Nasretabad werden alle Telegramme durch reitende Boten befördert. Ein direkter Weg durch das südwestliche Afghanistan würde die Entfernung nach Nuschki um mehr als ein Drittel verkürzen.

Ein charakteristischer Zug des Klimas von Seïstan ist der Wind, der »Bad-i-sad-u-bist-rus«, der Wind der 120 Tage. Er beginnt gewöhnlich Mitte Mai und weht den ganzen Sommer hindurch. Es läßt sich jedoch schwer bestimmen, wann er zuerst einsetzt; man war der Ansicht, der letzte Nordsturm sei als sein Vorläufer zu betrachten. Jetzt konnte man in einer oder anderthalb Wochen einen neuen Sturm von ein- oder zweitägiger Dauer erwarten, dem zehn heiße Tage folgen würden; darauf sollte ein stärkerer Sturm als der vorige kommen, und seinerseits sieben ruhigen Tagen Platz machen; dann ein dritter Sturm mit nur zwei Ruhetagen und schließlich, wenn dieser beständige Wind richtig in Gang gekommen sei, herrsche er vier Monate hindurch ununterbrochen und mache höchstens eine eintägige Pause.

Der Wind ist glühend heiß und trocken; er kommt aus Nordnordwest. Das Konsulat ist daher auch so gebaut, daß seine Mauern und Wände zwischen Osten und Westen liegen und dem Winde ausgesetzt sind, der, wenn alle Türen und Fenster offen stehen, durch das Haus wehen kann. Dieser Wind soll eine außerordentlich angreifende, niederschlagende Wirkung haben. Hauptmann Macpherson, der hier zwei Sommer verlebt hatte, glaubte, daß er einen dritten kaum würde ertragen können. Man kühlt den Wind dadurch ab, daß man die Fenster mit Holzgittern versieht, in die man Laub oder Kamelgras einsticht, das beständig mit Wasser berieselt wird. Auf diese Weise erzielt man in den verdunkelten Zimmern einige Abkühlung. Einmal hatte man auf dem Windmesser 150 Fuß Geschwindigkeit in der Sekunde abgelesen; aber selbst dann, wenn die Windstärke gewöhnlich bedeutend unter dieser Zahl bleibt, ist er immer noch ein regelrechter Orkan.

Vergebens hatten Hauptmann Macpherson und seine Leute es versucht, Bäume um das Haus herum anzupflanzen, um die Hitze zu mildern und das grelle Licht zu dämpfen. Aber der Boden ist salzhaltig, und der mächtige Wind macht den Bäumen das Wachstum unmöglich. Einige verkrüppelte Bäumchen, die nicht im Schutze der Mauern standen, wuchsen in einem Winkel von 20 Grad nach der dem Winde abgekehrten Seite. Nur Rasenplätze umgaben das Haus des Konsulats.

Natürlich modelliert der Wind den angeschwemmten Boden, wo dieser trocken ist. Doch im Hilmenddelta kommen die Rinnen nie dazu, sich zu vertiefen, da sie immer schon vorher wieder überschwemmt werden. Im Lop-nor-Becken verfließen Jahrhunderte völligen Trockenliegens zwischen den verschiedenen Überschwemmungen; dort handelt es sich ja um zwei Becken, hier nur um eines. Im vorigen Jahr hatte das Hamunbecken so gut wie trocken gestanden; einige tiefere Stellen seiner Depression enthalten jedoch stets Wasser, das leicht salzhaltig wird. Im Winter 1905 auf 1906 hatte man drei Anschwellungen des Hilmend beobachtet: Mitte Dezember, Ende Januar und Mitte März; die letztere dauerte noch immer an und sollte in zwei Monaten ihr Maximum erreichen und im August ihren tiefsten Stand haben; dann folgt vom Oktober an wieder ein Steigen des Wassers. Dieses Steigen beruht auf der Schneeschmelze und den Regenfällen im Gebirge, während die beiden ersten Fluten nur durch Regen entstehen.

Das Delta des Hilmend verwandelt sich in der Hochwasserzeit in einen einzigen See, in dem gewaltige Wassermassen die Betten und Depressionen bedecken; große Schlammassen werden alljährlich herabgeschwemmt und wirken naturgemäß nivellierend. Wenn das Wasser verschwunden ist, beginnt der Wind seine Aushöhlungsarbeit. Der untere Hilmend hat sich, wie man aus Goldsmids Karten schließen kann, während der letzten dreißig Jahre mehr nach Westen hin gezogen. Von Bend-i-Seïstan aus verteilt sich das Hilmendwasser in Deltaarmen, deren einer nach Nordwesten geht; die Verzweigungen dieses Armes waren es, die wir am 9. April überschritten hatten.

Seïstan ist lange ein Zankapfel zwischen Persien und Afghanistan gewesen, vor allem wegen des wertvollen Berieselungswassers und seiner Verteilung zwischen den beiden Staaten, ein Zwist, der in Jahreszeiten, in denen die Wassermenge gering war, sich nicht immer so leicht hat schlichten lassen. Die englische Kommission unter General Sir Frederic Goldsmid, die 1872 mit der Regelung der Verhältnisse beauftragt war, hat nur wenig genützt, da der Fluß 24 Jahre später sein Bett änderte. Es war nahe daran, zum Kriege zu kommen, als England auf Grund des Pariser Abkommens vom Jahre 1837 zum Schiedsrichter zwischen den beiden Staaten gewählt wurde. Vorsitzender und Chef dieser großen, sehr gut zusammengesetzten Kommission war Oberst Sir Henry McMahon. Ihre gründlichen, erschöpfenden Arbeiten dauerten 2½ Jahre und wurden 1905 abgeschlossen. Die Kommission teilte die Wasserzufuhr zwischen den beiden Kontrahenten in einer Weise, die beide befriedigen mußte; trotzdem murrten die Perser und erklärten, daß sie nicht zufrieden seien.

Die ganze Zeit über, als die Kommission in Seïstan weilte, wurden sorgfältige Arbeiten auf verschiedenen Gebieten ausgeführt, genaue, detaillierte Karten, Präzisionsnivellements, geodätische, astronomische und meteorologische Beobachtungen und hydrographische Messungen, insbesondere der der Wassermenge und des Wasserstandes im Hilmend und Hamun. Leider soll dieses außerordentlich wertvolle und vielseitige Material bis auf weiteres im Archiv zu Kalkutta begraben liegen und nicht veröffentlicht werden, solange die politischen Resultate der Kommission in Geltung bleiben.

Am 12. April sagte ich meinen sechs Dienern Lebewohl. Sie erhielten ihren Lohn und Geld zur Heimreise und traten mit 500 Toman in der Tasche die Heimreise an. Vom Konsulat waren besondere Schritte getan worden, um ihnen die Reise nach Bendan möglichst bequem zu machen. Von dort aus lag das ganze Land offen vor ihnen, auch nach dem heiligen Mesched; dort würden sie nicht mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zumal jeder Perser ein geborener Reisender ist. Sie packten ihre Habe in Doppeltaschen und Beutel, verwahrten ihr Geld im Gürtel, durften auf ihre Bitte den schwarzen Hund als Nachtwächter mitnehmen, und nach einem letzten Bismillah, in Gottes Namen, und nach herzlichem Dank für gute Kameradschaft und einem Lebewohl meinerseits brachen sie nach dem Lande ihrer Sehnsucht, dem Lande der Sonne, nach Chorassan, auf.

Doch auch für mich flogen die Ruhetage schnell dahin; bald kam der letzte im Lager Nr. 67. Es war eine unvergeßliche Zeit gewesen, so recht gemütlich und ungeniert, und selbst die Abwesenheit liebenswürdiger Damen bedrückte meinen Sinn so wenig wie 1895 in Pamirskij Post. Wir sprachen über die politischen Aussichten in diesem Teile der Welt, hörten den Erklärungen des Doktors über die Pest zu und fragten uns, ob das Hilmendwasser, das jetzt schon bis in die unmittelbare Nähe des Fußes unserer Hofmauer reichte, wohl eines schönen Tages den ganzen niedrig liegenden Hof überschwemmen und das Haus in eine Insel verwandeln werde.

Ich hatte die Nachricht erhalten, daß die englische Regierung mir die Durchreise durch Belutschistan gestattete, eine Vergünstigung, die mir Sir Rennel Rodd freundlicherweise von Lord Lansdowne ausgewirkt hatte. Es war indessen eine Bedingung dabei. Ich mußte in Nasretabad drei Exemplare einer schriftlichen Verpflichtung unterzeichnen, weder direkt, noch indirekt irgendwelche Mitteilungen über » The Seistan-Nushki Trade Route« und das Land, durch das sie führt, zu veröffentlichen, ohne das Geschriebene erst der indischen Regierung vorzulegen und ihre Genehmigung dazu erhalten zu haben. Wenn die indische Regierung nicht damit einverstanden sei, daß das ihr vorgelegte Manuskript gedruckt werde, sei ich verpflichtet, mich ihrem Beschlusse zu fügen.

Für Transport- und Reittiere nach Rabat an der Grenze hatte Hauptmann Macpherson gesorgt, und aus der Küche des Konsulats erhielt ich eine sehr willkommene Verstärkung meines Proviants.

Am 18. April brach die aus sieben Dromedaren bestehende Karawane in aller Frühe auf. Nach einem letzten Frühstück mit den liebenswürdigen, gastfreien Engländern, sagte ich ihnen aufs herzlichste Lebewohl, bestieg ein hohes Dromedar und verließ Nasretabad, begleitet von vier Sewari und vier andern Männern, die paarweise mit dem Tragen des mir von Hauptmann Macpherson leihweise überlassenen Faltbootes abwechseln sollten. Zu meinem Leibdiener auf dem Wege nach Quetta wurde der junge Riza bestimmt, ein Perser aus Nasretabad, der das Glück gehabt hatte, von der Pest verschont zu bleiben. Er war ein zwanzigjähriger Jüngling, arm, zerlumpt und unglücklich, da er alle seine Angehörigen an der Pest verloren hatte; aber er sah hübsch aus, hatte hellere Haare, als man gewöhnlich bei Persern sieht, und freute sich sehr, mich begleiten zu dürfen. Er war noch nie über die Grenze von Seïstan hinausgekommen, war nicht einmal in Bendan oder Rabat gewesen und glaubte, daß uns eine weite Reise bevorstehe. Die einzige Berührung, in die er mit Europäern gekommen war, hatte darin bestanden, daß man ihn vor zehn Tagen aus dem russischen Konsulat hinausgeworfen hatte, weil er dort mit einem Diener in Streit geraten war.

»Kann ich ihn mitnehmen?« fragte ich Hauptmann Kelly, der ihn gründlich untersucht hatte.

»Ja wohl; jetzt ist er ganz gesund, aber die Pest kann sich unterwegs bei ihm entwickeln. Doch dies wird keine Gefahr haben, wenn er vor der Abreise ordentlich gewaschen und von Kopf zu Fuß neu eingekleidet wird und dann nicht mehr in die Stadt gehen darf.«

Riza unterwarf sich dieser Prozedur, ohne auch nur mit den Wimpern zu zucken. Zwei Diener des Konsulats bemächtigten sich seiner, entkleideten ihn, verbrannten jeden Faden, den er auf dem Leibe trug, um ihn vor der Versuchung zu bewahren, eines der verpesteten Kleidungsstücke beiseite zu bringen, tauchten ihn mehrmals unter, duschten ihn mit Hilfe eines Kübels, rieben ihn wie einen Hund und scheuerten ihm sogar den Kopf mit einer Bürste und grüner Seife. Dann erhielt er reine, weiße Unterkleider, gelbe Schuhe, einen schwarzen Gehrock und einen weißen Filzhut. Als er fertig angekleidet war und mein Fernglas und die kleine Kamera an Riemen umgehängt hatte, erschien er viel feiner als sein Gebieter. Er sah aus wie ein richtiger »Herr« und ich wie der Diener. In seinem Auftreten war er ein Gemisch von Selbstbewußtsein und – Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Aber er war stets willig und aufmerksam und benahm sich tadellos.

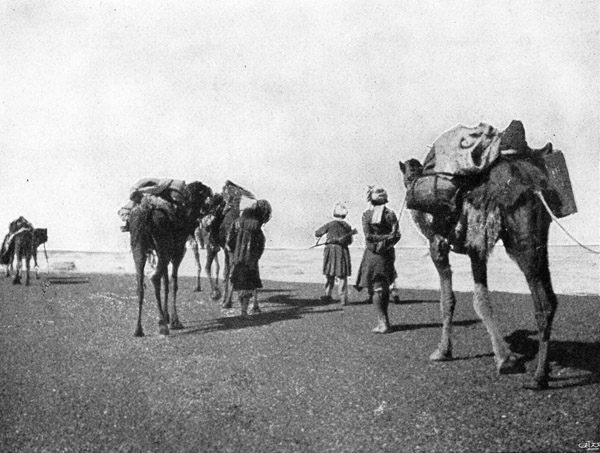

Unmittelbar außerhalb des östlichen Hoftores des Konsulats kamen wir in eine öde Gegend hinaus (Abb. 247), wo sich infolge der beständigen Veränderungen des Deltas und der durch die Anschwemmungen bewirkten Nivellierung seine Windfurchen gebildet hatten. Der Boden ist salzhaltig, was man im Winde schon auf den Lippen spürt; die geringe Steppenvegetation, die man hier sieht, ist mager und verdorrt, der Horizont ist so eben wie der des Meeres, nur in der Ferne zeigt sich gelegentlich die Silhouette eines Dorfes. Ein solches ist Bundschar auf der linken Seite; es steht in schlechtem Ruf, denn von dort ging der Anfall auf das Konsulat aus; die Leute von Bundschar begaben sich nach Husseinabad, und durch sie verstärkt, wagte man es, zum Sturm zu schreiten. Nun aber war in dem Dorfe die Pest aufgetreten, und es verhielt sich jetzt wohl ruhig. Im übrigen hatten wir pestfreies Land vor uns im Osten.

247. Auf dem Weg zum Hilmend. (S. 327.)

Auf dem Wege begegneten uns zwei Männer, die mit Tamarisken und andern Steppenpflanzen beladene Esel vor sich hertrieben, sonst keine Seele. Große Wasserflächen bedecken das flache Land und senden ihre Verästelungen nach allen Seiten hin. Wir durchziehen einen Sanddünengürtel und überschreiten zwei Kanäle auf schlechten Brücken, die aus Reisig und Zweigen bestehen und beim Überschreiten das Wasser berühren; der eine dieser Kanäle geht nach Husseinabad und den im Süden dieser Stadt liegenden Dörfern. Das Wetter ist herrlich; es ist nicht über 22,6 Grad warm, und der frische Wind hält Stechmücken und Bremsen fern.

Wir reiten zwischen den Weizenfeldern des Dorfes Jalai hin, die in dem grauen, höckerigen und unebenen Lehmboden grünen Seen gleichen. Ein paar Weiden und Obstbäume heben sich am Horizont ab; wir sehen sie lange, ehe wir uns ihnen nähern. Hier erschien alles so friedlich und ruhig, und die Kinder des Dorfes spielten vor den Hütten.

Überschwemmte Gebiete, Felder, die immer in Mulden liegen, kleine Gürtel ein bis zwei Fuß hoher Dünen, öde Strecken, üppige Tamariskendickichte, hier und dort einige schwarze Zelte, von Schafherden umgeben: so sieht das Land aus, das ich durchziehe, bevor wieder eine Gruppe zerstreutliegender Dörfer erreicht wird. Eines dieser Dörfer, Chamak, ist zur Hälfte im Sand begraben, ein seltsames Gemisch von kleinen erbärmlichen Lehmhütten und Sanddünen. Die Dünen tauchen mitten im Dorfe zwischen den Häusern auf, und die Häuser tauchen zwischen den Dünen auf. Einige Hütten sind buchstäblich mit Sand gefüllt und zur Hälfte eingestürzt. Die umliegenden Felder sind mit hellgelben Dünen gefleckt, die gegen das frische Grün grell abstechen. Die Dünen sind halbmond- oder schildförmig, soweit die Reisighecken, die man in den Kamm gesteckt hat, um das Wandern der Dünen zu verhindern, sie nicht verändert haben. Nur an der vor dem Winde geschützten Seite, im Süden und Südosten, gibt es keinen Sand.

Noch zwei Dörfer, dann reiten wir durch sehr große Weizenfelder; es duftet herrlich nach Weizen, denn in 20 Tagen ist er zur Ernte reif. Dann folgt wieder ein Sandgürtel auf ebenem Lehmboden, und zwischen den Dünen blühen Tamarisken.

Durch ein verwirrendes Durcheinander von Dünen, Tamarisken, überschwemmten Stellen und Schilfhütten hindurch gelangen wir an den Rud-i-Seïstan, einen Arm des Hilmend, und folgen eine Strecke weit seinem rechten Ufer. Die Strömung ist stark, und das dicke, trübgraue Wasser bricht sich in kurzen Wellen gegen den Wind. Der Wasserstand ist sehr hoch. Das Wasser reicht jetzt beinahe bis an den Rand der Hochwasserterrassen, und es ist frisch an dem großen Flusse, dessen Temperatur 16,1 Grad beträgt. Am linken Ufer liegt das Dorf Burtsch-i-ser-i-bend, die »Burg am Anfang des Dammes«, und am rechten Ufer sehen wir Nomaden mit ihren Schafherden ziehen. Sie sind teils Farsi, teils Belutschi und leben bald in Schilfhütten, bald in grauen »Bienenkörben« aus Lehm, der über ein aus Tamariskenstämmen bestehendes Gestell geschmiert wird.

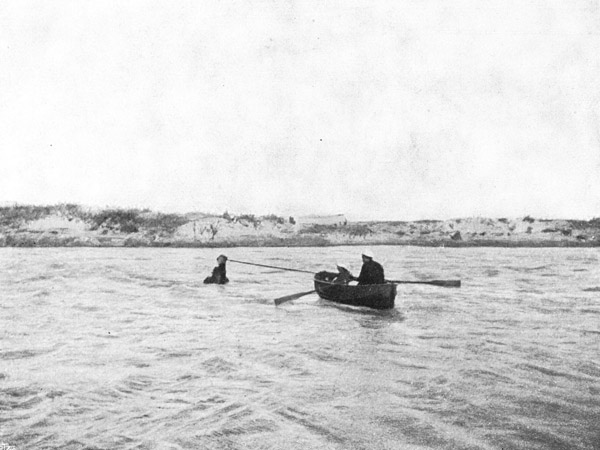

Das Faltboot, dessen ich nur hier bedurfte, wurde zusammengesetzt und das Gepäck in mehrern Fahrten ans andere Ufer gebracht. Schwerer war es, die Dromedare über den Fluß zu schaffen. Ein Mann nimmt ein Bündel gewöhnlicher, gut verkorkter Kürbisflaschen unter einen Arm und schwimmt, von ihnen getragen, über den Fluß; den Nasenstrick des Dromedars hält er in der andern Hand. Ein zweiter Mann hängt sich hinter dem Höcker an das Tier, damit das Dromedar im Wasser nicht vornüberfällt. Durch diesen Ballast befindet das Tier sich im Gleichgewicht und kann den Kopf über Wasser halten. Einige eigensinnige Dromedare mußten jedoch mit Hilfe des Bootes hinüber bugsiert werden (Abb. 248). Die vier Reiter gingen ohne weiteres zu Pferd durch den Fluß.

248. Ein eigensinniges Dromedar wird über den Hilmend bugsiert. (S. 329.)

In wirbelndem Wind schlugen wir das Lager Nr. 68 am Ufer auf (Abb. 249). Draußen pfiff und heulte es ganz melancholisch; die große Wassermasse rauschte frisch dahin, ein wunderbarer Gegensatz zu dem dürren Lande, das uns erwartete. Endlich kam Riza, um mir zum erstenmal mein Abendessen zu bringen.

249. Am Ufer des Hilmend. (S. 329.)

Die ganze Nacht herrschte wütender Nordsturm. Er wirbelte feinkörnigen Flugsand umher, der überall eindrang und in meinem Zelt eine dezimeterhohe Düne bildete. Alle Stiefel, alle Fetzen und Kehrichthäufchen, die am Abend herumgelegen hatten, hatte der Sand zugedeckt, und der Boden sah rein gefegt und ordentlich aus. Wenn man wieder auf seinem Dromedar sitzt und der Sturm wütend weitertost, wird man mit Flugsand überschüttet und muß Augen und Lippen fest zusammenpressen.

Zwischen einer großen Uferlagune und dem Flusse geht es auf einer schmalen Landenge weiter; dann entfernen wir uns vom Rud-i-Seïstan und reiten zwischen Dünen und Tamarisken hin. Darauf überschreiten wir einige Hügel und Rücken aus Lehm und gelangen auf ein Plateau, dessen Oberfläche mit feinem Grus bestreut ist. In der Ferne sieht man einzelne Dörfer und Ruinen, im Norden haben wir den grünen Vegetationsgürtel des Flusses, den auf der andern Seite ein ebensolcher Plateauausläufer wie der unsere begrenzt. Diese Bodenerhebung, die wohl einige zehn Meter über dem Flußbett liegt, ist zugleich der Ostrand des Hamunbeckens; weiter als bis hierher können sich die Überschwemmungen dieses Sees nicht erstrecken.

Nachdem wir in dem leicht wellenförmigen Gelände zwei Wege gekreuzt haben, die nach verlassenen Dörfern im Nordosten führen, gelangen wir in die Gegend, wo die letzte Kommission ihr Lager gehabt hatte. Sie erinnert an eine verlassene Stadt, in der nur kahle Lehmwände stehengeblieben sind und Schweigen und Öde herrschen. Die meisten Häuser hatten schräge Dächer, um das Regenwasser ablaufen zu lassen. Einen großen Platz nahmen Lehmkrippen ein, aus denen die Pferde Gerste fraßen. An der Stelle, wo die afghanischen Karawanenleute gelagert hatten, befanden sich noch mehrere Dromedargerippe; das Klima Seïstans raubt vielen Tieren das Leben. Man kann sich kaum einen ödern, langweiligern Platz für ein Lager denken, aber die Wahl gerade dieses Platzes hatte ihre guten Gründe. Nur hier oben war man vor Überschwemmungen, Bremsen und Stechmücken geschützt. Der Platz hieß einfach »Ordu«, das Lager.

Wir steigen nach einer mit Tamarisken und Gras bestandenen Steppe hinab und lassen das kleine Fort Kohak auf einem isolierten Lehmhügel links hinter uns zurück. Gulmir, der Anführer meiner aus sechs Sewari bestehenden Eskorte, teilt mir mit, daß die kleine Festung »Mal-i-Kadschar«, Eigentum des Schahs, sei. Neben dem Fort ist ein Belutschizelt aufgeschlagen; einige Kühe grasen dort. Hinter dem Fort zeigt sich im Osten der Hilmend, mächtig und schön wie ein See.

Wir reiten nach dem linken Ufer des gewaltigen Flusses hinunter und halten dort kurze Rast (Abb. 250). Gulmir zeigt mir an der Uferterrasse den höchsten Wasserstand, der zur Zeit der Kommission eingetreten war; er war 45 Zentimeter höher als der jetzige. In diesem Jahr hatte der Fluß schon 12 Zentimeter höher gestanden als jetzt, was man an der noch feuchten Wassermarke deutlich sehen konnte. Vor drei Jahren hatte er große Strecken des Uferrandes überschwemmt.

250. Meine Diener schöpfen Wasser aus dem Hilmend. (S. 330.)

Der Fluß machte den Eindruck, als ob er bedeutend mächtiger sei als der Aksu-darja im Lopland im Herbst. Sein Wasser rauschte in schaumgekrönten Wellen dahin, und nach Norden hin sah er wie eine Meeresbucht aus, eine Illusion, die hauptsächlich durch das unklare Wetter hervorgerufen wurde. Der Rud-i-Seïstan ist nur ein kleiner Teil des Hilmend und doch selbst ein mächtiger Fluß; er trennt sich in spitzem Winkel von dem Hauptbett des Hilmend, und zwischen beiden zeigt eine spitze Landzunge wie ein Finger in den grauen Strom hinein.

Da, wo das Wasser am niedrigsten ist, sind wohl 1000 Arbeiter aus ganz Seïstan damit beschäftigt, den großen Damm zu bauen, den Bend-i-Seïstan. Er beginnt am rechten Hilmendufer, quert das Bett bis nach der erwähnten Landzunge hin und zwingt das Wasser in den Rud-i-Seïstan hinein. Der Damm wird aus Tamarisken und Reisig hergestellt, die zu großen widerstandsfähigen Zäunen zusammengeflochten werden; die Lücken verschmiert man mit Lehm. Er ist für Seïstan eine Lebensbedingung, denn von hier aus werden die Dörfer des Landes bewässert. Jedes Jahr reißt das Hochwasser ihn weg; von dem vorjährigen Damm waren nur noch ein paar kleine Inselchen übrig, die in der Mitte des Hilmend aus dem Wasser schauten. Doch wenn die andringenden Wassermassen den Damm fortreißen, hat er sein Werk schon getan.