|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dank dem anhaltenden Nordwest, der aus dem Gebirge direkt in mein Zelt hineinwehte, herrschte am 5. April schönes Wetter und frische Luft. Die Schakale hatten sich vorgewagt und eine Partie Roghan verschmaust, die neben dem Quarantänehause im Freien gestanden hatte und einer Karawane aus Seïstan gehörte. Dort hausten jetzt etwa 30 Gefangene, die auf ihre Befreiung warten mußten – sie lagen dort in »Garantie«, wie die Perser das Wort Quarantäne aussprachen, was ja auch Sinn hat.

Schon am Tage vorher hatte ich an den englischen Konsul Hauptmann Macpherson telegraphiert und erhielt jetzt eine sehr liebenswürdige Antwort, einen Willkommengruß und die Versicherung, daß am Ufer des Hamun für meine Fahrt bereits Befehle erteilt worden seien. Der indische Arzt erhielt sein Honorar für die Konsultation in der Pestfrage, und dann zogen wir aus der trompetenförmigen Mündung des Tales hinaus.

Wir folgen dem Flußbett; es ist scharf ausgeprägt und bis zu 3 Meter tief. Vor uns, in der Richtung des Weges, sieht man die lange Reihe der Telegraphenstangen; in der klaren Luft kann ich 29 noch deutlich unterscheiden, dann aber verschmelzen sie in eine feine Linie, die sich in der Ferne wie eine Nadel zuspitzt. Es ist windstill und glutheiß, nur im Südosten schweben leichte weiße Wölkchen.

Später dämpfte ein Südwind die Hitze, rührte den auf der Erde liegenden Staub auf und ließ die Berge verschwinden; auch das Taltor bei Bendan, das noch eben wie eine schwache Einsenkung im Gebirge sichtbar gewesen, verschwand hinter uns.

Es geht schnell über die Einöde hin. Wir haben 13 Kamele, denn ich lasse jetzt alle meine Leute reiten und außerdem sind noch zwei Reservetiere mitgenommen worden. Mein neues Reitkamel geht sicher, aber mir fehlte mein alter Freund. Ein selbstbewußter älterer Mann, der den Zug führte, erzählte, daß meine alten Kamele anfangs sehr verwundert und verdutzt ausgesehen hätten, aber als sie dann vor Sonnenaufgang nach einem guten Weideplatz 2 Farsach oberhalb von Bendan geführt worden, seien sie ganz vergnügt gewesen und »nun sind sie zum Platzen satt«, versicherte er.

Die Straße ist die größte und ausgetretenste aller, die wir seit Weramin gesehen haben; hier sind im Laufe der Zeiten viele Menschen und Karawanen gewandert. Auch jetzt trafen wir eine Gesellschaft Reisender, die sich anschickte, die Nacht an einem überdeckten Brunnen, den die letzten Regengüsse gefüllt hatten, zu verbringen. Jetzt, da die Pest im Lande wütet, hat man einen gewissen Widerwillen gegen diese Brunnen, weil alle aus Seïstan kommenden Reisenden an ihnen haltmachen.

Dann und wann kommt uns ein warmer Wind entgegen, der die Temperatur auf 29,5 Grad erhöht; es war verwünscht heiß, obwohl ich merkte, daß ich noch 10 Grad mehr recht gut aushalten würde. Dem Auge erscheint das Land immerfort gleichmäßig eben; nur an dem leichten, schnellen Gang der Kamele merkt man, daß es bergab geht. Auf dem halben Wege waren wir bis in eine Höhe von 708 Metern gekommen, und das heutige Lager Nr. 64 befand sich in 657 Meter Höhe. Wir überschritten eine Reihe flacher Wälle und Terrassen, die nichts anderes als alte Uferlinien des Hamun sein konnten. Sie werden hier und dort von ausgetrockneten Rinnen durchzogen, in denen zeitweilig Regenwasser nach jener großen, flachen Depression hinabströmt. Als wir auf der Steppe haltmachten, fanden die Kamele dort nur magere Weide, um so mehr aber wimmelte es in der Luft und auf der Erde von allerlei Insekten und Gewürm, mit und ohne Stachel. Ich mußte mein Zelt vor diesen Eindringlingen schließen, besonders bei meinem Abendessen, dessen einfache Gerichte sonst mit ihnen gepfeffert worden wären.

Am nächsten Tag ging es in der Richtung nach dem See hin weiter. Unendlich flach liegt das Land vor uns da; sein Horizont ist vollkommen gleichmäßig. Die letzten kleinen, isolierten Berge haben wir weit hinter uns zurückgelassen, nur im Südosten tritt noch ein sehr niedriger, gleichmäßiger Tafelberg hervor, der Kuh-i-Chodscha. In Ostsüdosten glänzt es wie eine blankpolierte Damaszener Klinge; es ist der See, und es scheint, daß wir uns auf gleichem Niveau mit seinem Spiegel befinden. Wir überschreiten noch eine Reihe Terrassen und ein recht ansehnliches Flußbett, das alle die kleineren Wasserläufe der Gegend aufzunehmen scheint. Ein an seinem Ufer stehender Wolf gafft uns an; wie Pfeile fahren die Hunde auf ihn los, aber er ist ihnen zu schnell. Noch um 10 Uhr abends war die Luft schwül, aber es wehte ein Ostwind, der über weite Wasserflächen hinfährt und dadurch abgekühlt wird.

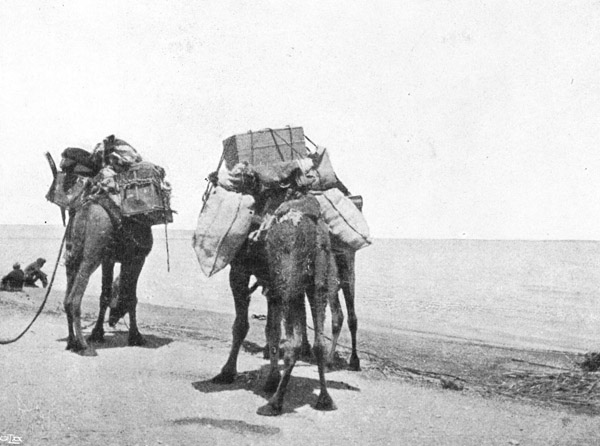

Der Marsch nach einem Wasserspiegel in einem flachen Becken stellt die Geduld sehr auf die Probe; man geht in einem fort, aber die Entfernung scheint sich nicht zu verringern. Jetzt sind wir dritthalb Stunden lang direkt auf den See losgegangen, und noch hat die Landschaft ihr Aussehen nicht verändert. Eine Reihe winziger Terrassenhügel, die sich nach Nordnordosten erstrecken, bezeichnen die Grenze der dem See in seiner jetzigen Periode möglichen Ausdehnung. Der Grus wird spärlicher und hört ganz auf; an seine Stelle tritt ebener, gelber Schlammboden, der durch die Dürre rissig geworden ist. Endlich sind wir am Ufer des Hamun (Abb. 236), auf dessen hellgrünem Wasser die Wellen Schaumköpfe zeigen. Hier ist es bei 20,6 Grad wirklich schön; das Wasser, das 2½ Wärmegrade mehr hat als die Luft, ist vollkommen süß. Der See war nackt und kahl, und kein Schilfblatt zeigte sich an seinem Rande. Aus neun Messungen ergab sich für den Hamun eine mittlere Höhe von 512 Metern.

236. Am Ufer des Hamunsees. (S. 283.)

Nachdem wir hier eine Weile geblieben waren, um eine Frühstückspause zu machen, und uns an dem uns so ungewöhnlichen Plätschern der Wellen erfreut hatten, zogen wir längs des Ufers nach Ostsüdosten. Es bietet eine vorzügliche Marschbahn aus sterilem, erstarrtem Schlamm und trocknem, gelbem Tonboden. Wir passieren ein Lager von Seeanwohnern, die ihre Zelte in einer langen Reihe längs des Ufers aufgeschlagen haben. Rechts sieht man einige Kilometer entfernt ein Minaret, Mil-i-Nadir, »Nadirs Denkmal«; man gewahrt es schon aus weiter Ferne wie einen Pfosten aus dem flachen Lande aufragen. Nach allen Seiten hin erstreckt sich die unfruchtbare, graugelbe Ebene, platt wie ein Eierkuchen. Hier und dort schauen flache Schlamminseln eben noch aus dem Wasser heraus, und an einigen Stellen passieren wir Lagunen, die nach dem See zu durch schmale Dämme aus Ton begrenzt werden. Nach Osten hin erscheint der Hamunsee grenzenlos; in dieser Richtung sieht man kein Ufer.

Nachmittags überzog sich der Himmel mit Wolken, die aus Süden kamen; sie befreiten uns von der direkten Sonnenglut, und wir hatten keine Veranlassung, über Hitze zu klagen. Bald darauf schwebten sogar dichte Wolken überall am Himmel; es regnete über dem Kuh-i-Chodscha, und von Osten her kam ein frischer Wind. Es verdichtet und verdickt sich vom Grau zu Dunkelviolett, es schillert gelb und rot, man spürt ein heraufziehendes Unwetter. Auch auf unserer rechten Seite haben wir jetzt Wasser; wir befinden uns augenscheinlich auf einer Halbinsel und sollen von ihrer Spitze aus übergesetzt werden. An mehreren Stellen erblicken wir Lager und Zelte, und bisweilen sind die Ufer wie schwarz punktiert von den vielen Rindern – die Kühe scheinen hierzulande immer schwarz zu sein, sie haben höchstens weiße Flecke am Kopfe und eine weiße Schwanzquaste. Einige der Tiere liegen so tief im Wasser, daß wenig mehr als der Kopf herausschaut; sie schützen sich auf diese Weise vor den Bremsen und blutdürstigen Insekten. Doch wovon leben sie hier, der Boden ist ja ganz nackt und grau, und man sieht nirgends einen grünen Grashalm? Vielleicht fressen sie die Wurzelstengel, die vom vorjährigen Schilfbestand stehengeblieben sind? Wenn der Wind einmal eine Weile gelinder wird, ist man gleich voller Fliegen, Mücken und Stechmücken.

Es geht wieder an einem Dorfe vorüber, dessen einige zwanzig Zelte aus Strohmatten bestehen; gleich hinter ihm schlagen wir in der Nähe des Ufers unser Lager Nr. 65 auf. Leider war das Wetter derartig, daß ich weder Skizzen machen noch photographieren konnte. Aber statt dessen machte ich mit Abbas Kuli Bek eine Runde durch dieses Dorf, um wenigstens einen flüchtigen Eindruck von ihm zu erhalten.

Die Zelle sind nicht aus Stoff, sondern aus Schilfmatten, die an einem aus schmalen Stangen bestehenden Gestell festgebunden werden. Sie sind also nach einem ganz andern Prinzip hergestellt als die Hütten der Lopleute, die dauerndere Wohnstätten bilden und an Stellen errichtet werden, die das Wasser nicht erreicht. Doch hier am Ufer des Hamun muß man beständig auf plötzliche, durch Wind und Luftdruck verursachte Veränderungen in der Verteilung der Wasserflächen und auf die Ausbreitung des Wassers über den flachen Boden gefaßt sein. Die Leute sagten mir jedoch, daß sie aus Erfahrung die Zeichen des Himmels deuten könnten und sich rechtzeitig auf sicheren Boden zurückzuziehen wüßten. Wenn das Ufer an einer Stelle bedroht sei, brächen sie ihre Zelte ab, rollten die Matten zusammen und siedelten schnell nach einer andern Stelle des Ufers über.

In jedem Dorf liegen die Zelte in einer Reihe, und alle wenden ihre Front nach derselben Seite. Drei bis vier liegen unmittelbar nebeneinander; zwischen diesen kleinen Gruppen sind kleine, offene Durchgänge. In den Zelten verwahren die Leute ihre Kleider und ihr Geschirr, sowie die Krüge und Kannen, in denen die Milch und die aus Milch bereiteten Speisen aufbewahrt werden. Hausrat, Werkzeug und Fischereigeräte liegen vor den Zelten bunt durcheinander, und zwischen Schafen und großen, zottigen, hellfarbigen Hunden spielen halbgekleidete oder ganz nackte Kinder. Ein junges Mädchen, dessen Kleidung nur aus einem Hemd und einer blauen Binde um das ungepflegte Haar besteht, eilt zu den Kühen. Die Herden werden bei Tag nach dem Platze am oder im See getrieben, wo das junge Schilf schon sprießt; abends treibt man sie wieder in das Lager, um sie vor Wölfen zu schützen, die hier sehr zahlreich auftreten sollen. Die Frauen verrichten die meiste Arbeit und melken die Kühe; Milchspeisen in jeder Gestalt bilden das Hauptnahrungsmittel. Man fängt aber auch Fische in Netzen und verspeist sie, und den wilden Enten und Gänsen werden Schlingen gelegt – genau wie am Lop.

Ja, alles erinnert mich hier an das Lopland, sogar das Wetter an diesem ersten Tage, den ich am Ufer des Hamun verlebte. Gegen 5 Uhr fuhr ein heftiger Nordostwind über das ebene Land und den See hin, und bald ging er in halben Sturm über. Die dreisten Mücken und Fliegen, die uns eben noch in ganzen Wolken gepeinigt hatten, verschwanden schleunigst; statt ihrer wurde das Zelt mit Staub bedeckt, der in tanzenden Wirbeln umhersauste. Die Luft war dick und dunkel, und es war sogar zu kühl, um in Hemdärmeln zu sitzen. Man sagte mir, daß um diese Zeit des Jahres stets ein solcher Wind herrsche und ein Sturm manchmal drei bis acht Tage anhalte. Wahrscheinlich ist es ein Vorläufer des »Bad-i-sad-u-bist-rus«, »des Windes der 120 Tage«. Man unterscheidet hier zwischen dem Bad-i-Chorassan, dem Nordwind, und dem Bad-i-Keble, dem Westwind. Beide bringen Regen, während südliche Winde keine Niederschläge herbeiführen sollen. Die Leute hatten auch beobachtet, daß der anhaltende Wind die Ausdehnung des Sees und seine Tiefenverhältnisse sehr beeinflußt. Das Wasser sinkt nämlich auf der Windseite und steigt im Windschatten. Die Strecke, die wir heute zurückgelegt haben, werde, sagte man mir, in 20 Tagen unter Wasser stehen und an der Stelle meines Lagers werde die Tiefe zwei Fuß betragen. Bodenstrecken, die nie überschwemmt werden, weil sie ein wenig höher liegen als das übrige Land, nennt man »Lurg«. In 10 Tagen werde das Wasser sich bis an das Mil-i-Nadir und die Burtsch-i-Abbas-Rehan erstrecken, doch würden diese Punkte selbst nicht berührt, weil sie auf Terrassen lägen.

Der See ist also, wie der Lop-nor, veränderlich, aber innerhalb engerer Grenzen, und während die alluvialen Ablagerungen und die Winderosion nebst der ungeheueren Flachheit des Landes die eigentlichen Ursachen der Wanderungen des Lop-nor sind, sind es hier eigentlich nur die Verteilung des Luftdrucks und die Wasserzufuhr, die die Veränderungen des Hamun bedingen. Im Süden »verschwindet sein Wasser im Sand«, wie die Leute sich ausdrückten, und auf einem südlichen Umwege konnte man nach Nasretabad gelangen. Im Norden dagegen können Europäer den See nicht umgehen, weil die Afghanen ihnen das Betreten ihres Gebietes nicht erlauben.

Am Abend besuchten mich einige Eingeborene, die süße und saure Milch anboten. Wir befolgten jedoch den Rat des indischen Doktors und ließen uns sowenig wie möglich in persönliche Berührung mit den Leuten und ihren Waren ein. Sie sagten, daß wir, wenn es nicht so heftig geweht hätte, schon an den Stichen der Mücken erkrankt wären. Sie selber seien fast unempfindlich gegen Insektenstiche, aber Fremde hätten schwer darunter zu leiden.

Um 9 Uhr war es bei 16,5 Grad kühl, und eine Stunde darauf lag ich in meinem Feldbett und sah den Schimmer des Mondlichts auf dem flatternden Zelttuch spielen. Um Mitternacht weckte mich ein ungewöhnliches Gepolter; die beiden Kisten, die auf der Windseite auf dem unteren Saume der Zeltleinwand standen, um das Zelt dicht und fest zu halten, waren durch den Druck des vom Wind gepreßten Zelttuches vorn übergefallen, und alle die Sachen, die auf diesen meinen provisorischen Tischen ihren Platz hatten, lagen auf der Erde verstreut, darunter auch der Leuchter mit seinem Glasschirm. Es wehte infolgedessen gerade durch das Zelt durch, und das Zelttuch flatterte und knallte; nur an den vier Ecken war das Zelt fest verankert. Es heulte und pfiff um alle Ecken, und man hörte nichts als das Toben des Sturmes, während Flugsand und Staub auf mich herabregneten. Vergeblich versuchte ich, jemand herbeizurufen; aber der Wind kam mir zu Hilfe und weckte die Leute, als ihr eigenes Zelt mit den Pflöcken aus der Erde gerissen und umgeweht wurde. Nun gewahrten sie auch meine Bedrängnis, eilten herbei und verschafften mir wieder feste Wände. Es war einer der heftigsten Stürme, die ich erlebt habe; seine Geschwindigkeit betrug gewiß 25 Meter in der Sekunde.

Es war nicht leicht, in dem Tosen wieder einzuschlafen; ich lag noch lange wach in der Erwartung, daß das Zelt über mir zusammenstürzen werde, und zerbrach mir den Kopf darüber, wo alle diese Myriaden Mücken blieben. Sie sind doch so zarte Wesen, und hier gibt es nirgends geschützte Stellen; sie müssen zu Tode gewirbelt werden und denen, die dem Druck widerstehen können, müssen sicherlich die dünnen Flügel geknickt werden.

Die Luft war am nächsten Morgen unerwartet klar und erschien mir nach einem Minimum von 6,8 Grad kalt. Awul Kasim hatte seinen Pelz angezogen, als er mich mit der Nachricht weckte, daß wir wieder richtigen Winter hätten. Der Wind kam direkt aus Norden. Wir hatten oft von diesem Winde gehört; er ist es, der die Mühlen treibt, und wenn er so einsetzt wie jetzt, muß er alles, was er in Bewegung setzen will, ins Drehen bringen können. Die Wolken segelten jedoch nach Nordosten. Ich hätte nie geglaubt, daß ich hier unten in so weit vorgeschrittener Jahreszeit noch solche Kälte haben würde. Der Aufenthalt war dadurch veranlaßt, daß die Leute, die Befehl erhalten hatten, uns mit ihren »Tutins« (Kähnen) abzuholen, nichts von sich hören ließen. Darüber brauchte man sich durchaus nicht zu wundern, denn für solche unsichere Nachen war der große, offene See viel zu bewegt.

Später am Tage stellte sich unser »Tutindar«, der Kahnführer, ein, um uns mitzuteilen, daß der See nicht zu befahren sei. Die Kähne bestehen aus zusammengeschnürten Binsenbündeln, die zu einer großen Spule zusammengebunden werden und bedeutende Tragkraft besitzen. In einem Wetter wie heute würden wir den ganzen See auf der linken Seite gegen uns anstürmen sehen, und der Wellenschlag mußte die Kähne Stück für Stück zerpflücken, so daß die Kisten und unsere andern Habseligkeiten verloren gehen und wir selbst in großer Gefahr schweben würden. Denn wenn diese Boote auch so stark wie möglich angefertigt sind, so biegen sie sich doch im Seegang und schlingern derart, daß die Binsenbündel sich voneinander lösen. Der Mann erklärte mir, daß er seit sechs Jahren den Verkehr über den Hamun leite und daß nie etwas bei der Überfahrt verloren gegangen sei; er wolle sich schon aus diesem Grunde auch jetzt nicht möglichen Unfällen aussetzen, zumal er für das Gepäck der Reisenden verantwortlich sei. Wenn aber der Sturm noch zwei Tage dauere, werde er zwei große Tutins herstellen, die fester gebaut seien. Zu nächtlicher Überfahrt wolle er nicht raten; man finde sich nicht einmal bei Mondschein zurecht, und wenn die Kähne auf Bänke aufliefen, seien sie sofort leck. Ich mußte mich also in Geduld fassen und warten.

Drei Wasserstraßen führen über den Hamun. Die, welche ich benutzen sollte, heißt Rah-i-torotki und soll 2 Farsach lang sein. Man sagte mir, daß dieser Wasserweg erst seit 20 Tagen wieder durch die Strömung gefüllt sei; vorher habe er trocken gestanden, weil der Hilmend weniger Wasser als gewöhnlich geführt habe und die Regenmenge unbedeutend gewesen sei. In diesem Jahr aber sei die Wasserzufuhr sehr reichlich gewesen, und man glaube, daß der Sumpfsee an dieser Stelle das ganze Jahr hindurch gefüllt bleiben werde.

Die zweite Wasserstraße heißt Rah-i-surch-gesi, die dritte Rah-i-schah-rud. Diese letzte, auf der die Telegraphenlinie läuft, ist so seicht, daß man sie nicht mit Kähnen befahren kann; sie ist aber mit Kamelen und andern Tieren zu benutzen, obgleich die Karawanen um diese Jahreszeit nicht ziehen.

Während wir plaudernd am Ufer standen, sahen wir, wie das Wasser ziemlich schnell Terrain eroberte und sich binnen einer halben Stunde wohl um 2 Meter ausbreitete. Um den Verlauf richtig beobachten zu können, hatten wir am Wasserrand kleine Pflöcke in die Erde gerammt und sahen nun das Wasser in alle Vertiefungen und kleinen, flachen Mulden hineinströmen. Der heftige Nordwind soll das Wasser jetzt nach Süden treiben, wo es, wie man mir sagte, große Gebiete um den Kuh-i-Chodscha überschwemmt. Flaue der Wind schnell ab, so werde das Wasser wieder nach Norden strömen, die überschwemmten Flächen im Süden würden wieder trockengelegt, und auch die Stelle, an der unsere Zelte ständen, werde dann gefährdet sein. Man war der Ansicht, daß der Hilmend jetzt dem See täglich kolossale Wassermassen zuführe, die sich über das flache Seebecken verteilen. Später am Tage, in einer Zeit von fünf Stunden, stand das Wasser schon 28 Meter diesseits meiner Wassermarken. Der See wuchs also nach unserer Seite hin ziemlich schnell.

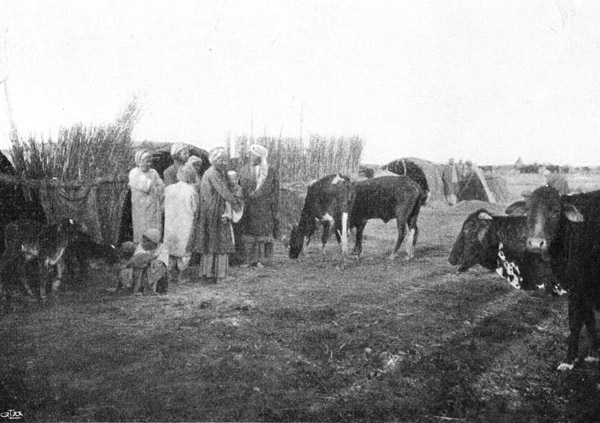

Am Morgen hatte ich gesehen, wie die Männer das Vieh in langen, schwarzen Kolonnen nach den seichten Teilen des Hamun trieben, wo es etwas zu grasen gab. Nachher sah man diese Männer weit draußen im Sumpfe die weichen, saftigen Schilfschößlinge abschneiden, mit denen die kleinen Kälber, die das Lager nicht verlassen dürfen, an diese Art Futter gewöhnt werden. Bei ihrer Arbeit schützen die Leute Nase, Kinn und Mund mit einem Zipfel ihrer Kopfbinde. Aber die Beine sind nackt, und es muß recht kalt sein, stundenlang im Wasser zu patschen, wenn die Lufttemperatur, wie heute um 1 Uhr, 13,8 Grad nicht übersteigt. Am Ufer betrug die Temperatur des Wassers allerdings 17,9 Grad, aber weiter seeeinwärts war das Wasser sicherlich kälter.

Ich besuchte ein Dorf im Nordosten, das aus 39 Schilfzelten oder Mattenhütten bestand, wie man diese luftigen Behausungen nennen will (Abb. 237). In diesem Dorfe waren sie tunnelartig; das aus Weiden und Latten bestehende Gestell bildete ein Gewölbe. Die Matten sind etwa 4 Quadratmeter groß und werden an den Latten festgebunden. An den Seiten jeder Hütte und besonders außen an den Flügeln jeder aus vier Hütten bestehenden Gruppe sind Schilfbündel vertikal aufgestellt, um Menschen und Vieh vor dem Winde zu schützen. Sicherlich baut man die Hütten deshalb so dicht aneinander, damit sie sich teils gegenseitig schützen und einander größere Festigkeit geben, teils aber auch, um auf diese Weise eine größere, geschützte Fläche auf der dem Winde abgekehrten Seite zu erzielen. Ihr Eingang ist stets auf der Südseite; auch hieraus ersieht man, daß hier nördlicher Wind vorherrscht.

237. Nachbarschaft in der Nähe meines Lagers am Hamun. (S. 290.)

Die Matten werden auf dieselbe Weise wie in Zentralasien angefertigt. Man nimmt ein Bündel von 10–30 festen, gelben Schilfstengeln, schneidet sie so zurecht, daß sie alle gleichlang werden, etwa 2 Meter oder länger, legt sie auf die Erde und stampft und trampelt so lange auf ihnen herum, bis sie platzen. Dann werden die langen, schmalen Rohrteile herausgezupft, von Blattscheiden und Abfall befreit und zuletzt Matten daraus geflochten. Die Hütten sind im besten Falle 3 Meter breit und 4 Meter lang, gewöhnlich aber kleiner als ein kleines Zelt.

Vor den Hütten liegt nachts das Vieh, um vor dem Winde geschützt zu sein. Wenn es morgens wieder nach dem See getrieben ist, sammelt man den Dung, breitet ihn an der Erde aus, kehrt ihn um und stellt die Fladen zum Trocknen aufrecht. Im Eingang eines jeden Hüttenzeltes brennt das Feuer, das ausschließlich mit Dung genährt wird, und um jedes Feuer herum sieht man einen Ring aufgerichteter, ausgenommener und der Länge nach auseinandergerissener Fische, die auf diese Weise gedörrt werden. Im Schatten neben den Hütten hängen zwischen Geräten und zerlumpten Kleidern ganze Bündel frischgefangener Fische.

Es ist in diesen lustigen Behausungen und um sie herum recht unappetitlich schmutzig. Die Mütter lausen ihre nackten Kinder, während andere mit Handmühlen mahlen, buttern, Milch zum Dickwerden eingießen, Garn spinnen oder Kleider nähen. Eine kleine verhutzelte Alte saß wie ein Bündel in einer Ecke und schien wohl 100 Jahre auf dem Nacken zu haben; sie war stockblind, konnte nicht mehr gehen und kauerte am Boden auf ihrem Bette, einem Hauptquartier für Ungeziefer. Die jüngeren Damen sahen recht niedlich aus; sie waren unverschleiert und neugierig, braun und schmutzig und sehr leicht in zerrissenes Zeug gekleidet. Sie haben dunkelbraune Augen, eine ziemlich große Nase und dicke Lippen; die Oberlippe zeigt schon früh einen dichten Flaum. Um den Hals tragen sie einfache Zierate, um das Haar eine bunte Binde; barfuß gehen sie alle (Abb. 238).

238. Familienleben am Hamun. (S. 291.)

In einigen Hütten hing eine lange, plumpe Flinte; sie soll gewöhnlich benutzt werden, um Schwäne zu schießen. Vor zwei Wohnungen standen Webstühle einfachster Art, auf denen grobe Baumwollstoffe gewebt werden; man sieht jedoch auch, daß die schreiend bunten russischen Baumwollstoffe, die von Mesched aus eingeführt werden, am Hamun guten Absatz finden.

Es war recht unterhaltend, in diesen kleinen von Viehzucht, Vogeljagd und Fischfang lebenden Gemeinwesen, wo alles so lebhaft an Abdall und Kum-tschappgan im Lopgebiet erinnerte, umherzugehen und in alle Häuser zu gucken. Man möchte meinen, daß diese Leute in jeder Hinsicht besser gestellt sein müßten als die armen Bauern, die im östlichen Persien ganz von dem Getreide, das sie dem kargen Boden abzugewinnen vermögen, abhängig sind; aber die Ansiedler am Hamun behaupteten selber, daß sie sehr arm seien und jede Hütte nicht mehr als 6–10 Kühe besitze. Nach den großen Herden zu urteilen, muß jedoch die Durchschnittszahl für eine Hütte größer sein. Man gab auch zu, daß es Haushalte gebe, die bis zu 100 Kühen hätten, aber diese Besitzer seien alle aus Seïstan. Ein Mann aus Mesched hielt sich in der Gegend auf, um Vieh zu kaufen; er hatte bereits 49 Stück erstanden, die er mit 25–30 Toman bezahlt hatte. Er sagte mir, daß er sie in 35 Tagen nach Mesched treiben werde und dort an jeder Kuh 3 Kran verdiene. In Wirklichkeit ist der Verdienst viel größer, aber das wollte er nicht verraten, weil die herumstehenden Verkäufer zuhörten, denn dann hätte er das nächstemal mehr bezahlen müssen.

Später kehrten wir noch einmal nach den Hütten zurück, um in dem abflauenden Winde noch einige Photographien aufzunehmen (Abb. 239). Die Eingeborenen waren jetzt zurückhaltender, seit die Männer mit den Kühen und den Hunden zurückgekommen waren, und es wurde mir nicht erlaubt, Frauen zu photographieren. Sie verbrachten ihre Abendstunden in Gruppen vor den Hütteneingängen, von denen aus man die untergehende Sonne sieht. Heute hatte sie mit der Wärme gegeizt, die sie sonst mit so freigebiger Hand über dieses wasserreiche Land auszugießen pflegt. Die Leute sitzen auf der Erde und ruhen aus; sie rauchen und bessern ihre Netze und Hausgeräte aus, sie plaudern und besuchen einander. Sie sind unbeschreiblich einfach und unwissend, diese armen Menschen, deren einziger Verkehr die Rinder, die Fische und die Schwimmvögel sind.

239. Eingeborene vor ihren Schilfhütten. (S. 292.)

Dann war ich Augenzeuge, wie die Post, eine Ledertasche, nach Nasretabad übergesetzt wurde. Sie muß befördert werden, wenn das Wetter nicht unüberwindliche Hindernisse in den Weg legt. Der Seegang war noch ziemlich hoch, und sogar im Schutze des Ufers war der Kahn noch nicht weit gelangt, als auch schon die Wellen in das gebrechliche Fahrzeug hineinschlugen. Die Post mußte sehr gut eingepackt sein, wenn sie ihren Bestimmungsort nicht in sehr betrüblichem Zustand erreichen sollte. Der Kahn glitt jedoch schnell über den See hin, und der Wind schob nach. Dagegen mußten zwei andere Kähne, die sich mit Fischen vollbelastet dem Ufer näherten, schwer arbeiten, um gegen die Wellen an Land zu kommen. Eine Frau watete in den See hinaus, um ihnen entgegenzugehen; sie wurde wie ein Kamel mit den gefangenen Fischen beladen.

Schon jetzt waren meine Leute ungeduldig über das Warten, wozu uns Wetter und Wind zwangen. Sie sehnten sich nach Hause, fort aus dem verpesteten Lande, nach dem Grabe des Imam Riza in Mesched. Sie wollten dem Heiligen für ihre Rettung danken. Einmal würden sie wohl auch in die Hallen unter den goldenen Kuppeln eintreten dürfen – Inschallah!

Am Abend war der Himmel klar. Der zunehmende Mond war von einem glänzenden Hofe umgeben, unter dem der See wie ein silberweißer Streifen, eine blinkende, unbewegliche Grenzlinie zwischen Himmel und Erde, schimmerte. Nur die Wildgänse überschreiten sie wenn sie, wie eben jetzt, in einer wohl 200 Vögel starken Schar mit gellendem Geschrei dem steigenden Wasser nach Ostsüdosten folgen. Ich legte mich schlafen in der Hoffnung, am folgenden Tag über die freien Wasserfelder hingleiten zu können.