|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Florenz. Eine düstere Szene. La bella sposina. Der lustige Florentiner. Lodi. Mailand. Das Theater la Cannobiana. Das Publikum. Vorurteile über die musikalische Organisation der Italiener. Ihre unbezwingliche Vorliebe für glänzende Plattheiten und Koloraturen. Rückkehr nach Frankreich.

Ich war sehr mißmutig, wiewohl meine brennende Sehnsucht, Frankreich wiederzusehen, auf dem Punkte stand, befriedigt zu werden. So ein Abschied von Italien hat etwas Feierliches, und, ohne daß ich eine Rechenschaft darüber geben konnte, war mein Herz betrübt. Insbesondere machte der Anblick von Florenz, wohin ich zum viertenmal zurückkehrte, einen gewaltigen Eindruck auf mich. In den zwei Tagen, die ich in dieser Stadt, der Königin der Künste, zubrachte, teilte mir jemand mit, daß der Maler Chenavard, ein bedeutender, geistvoller Kopf, mich angelegentlich suche und nicht finden könne. Er hatte mich zweimal in der Pitti-Galerie verfehlt, er hatte im Hotel nach mir gefragt, er wollte mich durchaus sehen. Ich war für diesen Beweis der Zuneigung eines so ausgezeichneten Künstlers sehr erkenntlich, suchte ihn meinerseits erfolglos und reiste ab, ohne seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Erst fünf Jahre später trafen wir uns endlich in Paris, und ich konnte über die wunderbare Eindringlichkeit, Schärfe und Helle seines Geistes staunen, wenn er ihn wichtigen künstlerischen Fragen zuwandte, selbst solchen, die, wie Musik und Poesie, seiner Kunst ganz ferne stehen.

Ich hatte eines Abends den Dom nach ihm abgesucht und mich neben eine Säule gesetzt, dem Tanz der Stäubchen in einem glänzenden Strahle der untergehenden Sonne zuzuschauen, der die Dämmerung in der Kirche durchschnitt, als eine Schar Priester und Fackelträger das Schiff zu einer Trauerfeierlichkeit betrat. Ich ging näher hin und fragte einen Florentiner, wer die Person sei, der dies gelte. E una sposina, morta al mezzo giorno! antwortete er fröhlich. Die Gebete waren von einem außerordentlichen Lakonismus; kaum hatten die Priester damit begonnen, schienen sie auch schon hastig enden zu wollen. Dann wurde der Körper auf eine Art gedeckter Bahre gelegt, und der Zug bewegte sich dem Orte zu, wo die Tote bis morgen, dem Tag ihrer definitiven Bestattung, ruhen sollte. Ich folgte. Auf dem Wege brummten die fackeltragenden Vorsänger, der Form zu genügen, undeutlich etliche Gebete in den Bart; aber ihre Hauptbeschäftigung war, von den Kerzen, womit die Familie der Verstorbenen sie ausgerüstet hatte, möglichst viel Wachs abtropfen zu lassen. Weil nämlich die Kerzenreste nach der Zeremonie in die Kirche zurück mußten, und man nicht wagte, ganze Stücke davon zu stehlen, so hatten sich die braven lucioli mit einer Schar kleiner Bengel verabredet, von denen sie nicht aus dem Auge gelassen wurden, und schneuzten alle Augenblicke die Dochte der Kerzen, neigten diese dabei zur Seite und ließen das flüssige Wachs aufs Pflaster tropfen. Alsbald stürzten sich die Gassenbuben mit wütender Gier darüber her, schälten das Wachs mit einem Messer vom Stein und rollten es zu einer immer dicker werdenden Kugel auf. So hatten die schändlichen Hummeln, bei der ziemlichen Länge ihres Weges (die Morgue lag an einem der äußersten Enden von Florenz), schließlich einen recht tüchtigen Vorrat an Totenwachs gesammelt.

An der Pforte der Morgue näherte sich mir derselbe lustige Florentiner, der mir im Dom Auskunft gegeben und am Zuge teilgenommen hatte. Als er sah, daß ich die Entwicklung der Szene ängstlich verfolgte, sagte er auf eine Art französisch:

– »Wollen Sie eintreten?«

– »Ja, aber wie?«

Ich drücke ihm die drei verlangten Geldstücke in die Hand, er beredet sich einen Augenblick mit der Beschließerin der Totenhalle, und ich erhalte Zutritt. Die Tote lag schon auf einer Pritsche ausgestreckt. Ein langes Kleid aus weißem Perkal schlang sich ihr um Nacken und Füße und bedeckte sie fast ganz. Die schwarzen, halb geflochtenen Haare flossen ihr in Wellen über die Schultern, die großen blauen Augen waren halb geschlossen; ein trübes Lächeln spielte um den kleinen Mund ... der Hals wie aus Alabaster, der Ausdruck vornehm und rein ... jung! ... jung! ... und tot! ... » È bella!« rief, immer lächelnd, der Florentiner. Und, damit ich ihre Züge besser bewundern könnte, hob er den Kopf der armen jungen Toten auf, strich mit seiner schmutzigen Hand die Haare zurück, die schamhaft, wie es schien, Stirn und Wangen, auf denen noch unaussprechliche Anmut lag, weiter verhüllen wollten; er hob ihn auf und ließ ihn roh auf das Holz zurückfallen. Der Saal hallte wieder vom Schlag ...

Ich glaubte, das Herz müsse mir zerspringen bei diesem frevelhaften, wüsten Schall ... Es hielt mich nicht länger, ich warf mich auf die Knie, ergriff die Hand der geschändeten Schönheit und bedeckte sie mit sühnenden Küssen, eine Beute der heißesten Herzensnöte, die ich im Leben empfunden. Der Florentiner lachte immer.

Aber da fiel mir ein: was würde der Gatte sagen, wenn er die Hand sehen könnte, die ihm so teuer war, die keusche, eben noch kalte Hand, jetzt erwärmt von den Küssen eines jungen Unbekannten? Müßte er nicht, erschreckt und entrüstet, glauben, ich sei der heimliche Geliebte seiner Frau und, liebevoller und treuer, als er, gekommen, mich über dem angebeteten Leib einer shakespearischen Verzweiflung hinzugeben? Belehrt doch den Unglücklichen! ... Aber hat er nicht die unermeßliche Qual dieses Irrtums verdient? ... Gleichgültiger Gatte! Läßt man sich lebend sein totes Lieb entreißen? ...

Addio! Addio! bella sposa abbandonata! ombra dolente! adesso, forse, consolata! perdona ad un straniero le pie lagrime sulla pallida mano. Almen colui non ignora l'amore ostinato ne la religione della beltà.

Und ich ging weg, im Innersten erschüttert.

»Ja, ja, aber warum so viele Kirchhofgeschichten!« werden meine schönen Leserinnen fragen; denn meinen Lesern steht es zu, sich zu beklagen, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, sie mit schauerlichen Bildern zu belästigen. Mein Gott, nein! Ich habe nicht den geringsten Ehrgeiz, sie auf solche Weise zu quälen, noch Hamlets ironische Ansprache zu wiederholen. Ich habe nicht einmal eine sehr ausgesprochene Vorliebe für den Tod; das Leben ist mir tausendmal lieber. Ich erzähle einen Teil der Dinge, die mich berührten; darunter befinden sich einige Episoden von düsterer Färbung, das ist alles. Indessen diene es meinen Leserinnen zur Nachricht – sie lachen nicht mehr, wenn sie sich erinnern, daß auch sie schließlich »so eine Figur machen« werden – es diene ihnen zur Nachricht, daß ich ihnen nichts Häßliches mehr zu erzählen habe, und daß sie mit der Lektüre dieser Blätter ruhig fortfahren können, falls sie es, was sehr wahrscheinlich ist, nicht vorziehen sollten, Toilette zu machen, schlechte Musik zu hören, Polka zu tanzen, eine Menge Dummheiten zu reden und ihren Liebsten zu quälen.

Als ich durch Lodi kam, verfehlte ich nicht, die berühmte Brücke zu besuchen. Es war mir, als hörte ich noch den Donner der Kanonen Bonapartes und das Geschrei der fliehenden Österreicher.

Das Wetter war prachtvoll, die Brücke leer, nur ein alter Mann saß auf dem Geländer und angelte. – Sankt Helena! ...

Als ich nach Mailand kam, mußte ich, mein Gewissen zu beruhigen, die neue Oper sehen. Man gab damals Donizettis » l'Elisir d'amore« in der Cannobiana. Ich fand den Saal voller Menschen, die ganz laut sprachen und der Bühne den Rücken drehten; gleichwohl gestikulierten und überschrien sich die Sänger um die Wette; wenigstens mußte ich das aus dem ungeheuren Aufreißen des Mundes schließen, denn es war, wegen des Lärmens der Zuschauer, unmöglich, einen andern Ton als den der großen Trommel zu hören. Man spielte, speiste in den Logen usw. usw. Demnach sah ich ein, die Hoffnung, das geringste aus dieser Partitur kennen zu lernen, sei vergeblich, und zog mich zurück. Indessen scheint es, nach Versicherung verschiedener Personen, daß die Italiener manchmal zuhören. Jedenfalls ist die Musik für die Mailänder, wie für die Napoletaner, die Römer, die Florentiner und die Genuesen, eine gut gesungene Arie, ein gut gesungenes Duett oder Terzett; davon abgesehen verhalten sie sich ablehnend oder gleichgültig dagegen. Vielleicht sind diese Aversionen nichts als Vorurteile und erwachsen vornehmlich daraus, daß den Italienern die schwache Besetzung der ausführenden Körperschaften, der Orchester und Chöre, nicht ermöglicht, die Meisterwerke kennen zu lernen, die außerhalb des Zirkels stehen, in dem sie sich schon so lange bewegen. Vielleicht auch können sie noch bis zu einer gewissen Höhe dem Fluge der Männer von Genie folgen, wenn diese es vermeiden, allzu derb gegen ihre eingewurzelten Gewohnheiten zu verstoßen. Der große Erfolg des Wilhelm Tell in Florenz dürfte diese Annahme stützen. Selbst die Vestalin, Spontinis erhabene Schöpfung, erlebte vor 25 Jahren eine Reihe glänzender Vorstellungen. Wenn man außerdem das Volk in den Städten unter österreichischer Herrschaft beobachtet, wird man sehen, wie es sich an die Sohlen der Militärmusiker heftet und begierig den schönen deutschen Klängen lauscht, die sich so sehr von den faden Kavatinen unterscheiden, womit man es gewöhnlich stopft. Aber trotzdem ist es, im allgemeinen, unmöglich, sich zu verheimlichen, daß das italienische Volk nichts an der Musik schätzt, als ihre materielle Wirkung, nichts unterscheidet, als ihre äußeren Formen.

Ich neige sehr dazu, es unter allen Völkern Europas als das unverständigste zu betrachten gegenüber dem poetischen Teile der Kunst, sowie gegenüber jeder ungewöhnlichen Eingebung höherer Art. Musik ist für die Italiener nur ein sinnliches Vergnügen, nichts weiter. Sie haben vor dieser schönen Geistesoffenbarung kaum mehr Respekt, als vor der Kochkunst. Sie wollen Partituren, deren Inhalt sie sich auf einen Schlag, ohne Besinnung, ja ohne Aufmerksamkeit zu eigen machen können, wie sie es mit einer Schüssel Makkaroni tun würden.

Wir Franzosen, die wir so bescheiden, so arm an Musik sind, können wohl auch, wie die Italiener, um einen Triller, einen chromatischen Lauf der Modesängerin, das Theater durch wütende Beifallskundgebungen erschüttern, während ein Chor, ein begleitetes Rezitativ größten Stils, unbemerkt vorübergehen. Aber wenigstens hören wir zu, und wenn wir den Komponisten nicht verstehen, geschieht es nie durch unsere Schuld. Jenseits der Alpen dagegen beträgt man sich während der Vorstellungen auf so erniedrigende Weise für Kunst und Künstler, daß ich, wie ich gestehe, ebensogern nein: lieber! bei einem Gewürzkrämer der Saint-Denis-Straße Pfeffer und Zimt verkaufte, als daß ich eine Oper für Italiener schriebe. Dazu kommt noch, daß sie Routiniers und so fanatisch sind, wie man es sonst nirgends ist, nicht einmal auf der Akademie, so daß sie die geringste unerwartete Neuerung im Stil der Melodie, in Harmonie, Rhythmus oder Instrumentierung, wütend macht. So wollten die dilettanti Roms beim Erscheinen von Rossinis Barbiere di Siviglia, der doch so ganz und gar italienisch ist, den jungen Maëstro totschlagen, weil er so unverschämt war, es anders zu machen, als Paisiello.

Was aber jede Hoffnung auf Besserung schimärisch macht, was das den Italienern eigene musikalische Gefühl als notwendiges Ergebnis ihrer Veranlagung erscheinen läßt – eine Ansicht, der auch Gall und Spurzeim beipflichten – das ist ihre ausschließliche Vorliebe für alles, was tanzt, schillert, glänzt, belustigt, unter Verleugnung der Leidenschaften, von denen die Personen beseelt sind, der Zeit und des Ortes, mit einem Wort: des gesunden Menschenverstandes. Ihre Musik lacht immer Davon ist die Bellinische und die seiner Nachahmer teilweise auszunehmen; ihr wesentlicher Charakter ist, im Gegenteil, schwermütig, und ihr Ausdruck seufzend oder heulend. Diese Meister kommen nur zeitweise auf den absurden Stil zurück, damit diese Tradition nicht gänzlich verloren gehe. Ich wäre auch nicht mehr so ungerecht, einige Teile aus Donizettis Lucia di Lammermoor unter die Werke mit verfehltem Ausdruck zu zählen. Das große Ensemble im Finale des zweiten Aktes und Edgars Todesszene haben ein bewundernswertes Pathos. Verdis Werke kenne ich noch nicht., und wenn es sich der Komponist, vom Drama beherrscht, zufällig einen Augenblick erlaubt, nicht absurd zu sein, so beeilt er sich, schleunigst zum herkömmlichen Stile zurückzukehren, zu den Rouladen, grupetti, Trillern, armseligen Frivolitäten der Melodie, sei es in den Singstimmen oder im Orchester, die, wenn sie etlichen wahren Akzenten auf dem Fuße folgen, spaßhaft wirken und der opera seria alle Züge der Parodie und Karikatur geben.

Wenn ich zitieren wollte, so würden mir berühmte Beispiele nicht fehlen, aber, um nur den Hauptpunkt zu beleuchten, und abgesehen von hohen Kunstfragen, kommen nicht die konventionellen, unveränderlichen Formen, die seitdem von manchen Komponisten angenommen wurden, die von Cherubini und Spontini, als von den einzigen unter ihren Landsleuten, verschmäht worden sind und von denen die deutsche Schule sich rein erhalten hat, – kommen sie nicht aus Italien?

Kann sich bei musikalisch wohl veranlagten, für den Ausdruck empfänglichen Wesen die Gewohnheit einbürgern, daß in einem Ensemblestück vier von ganz verschiedenen Leidenschaften bewegte Personen, alle vier nacheinander, auf verschiedene Worte, dieselbe melodische Phrase singen und dieselbe Melodie gebrauchen, wenn sie sagen: »O du, die ich anbete« ... »Welcher Schrecken lähmt mich« ... »Mein Herze hüpft vor Freuden« ... »Es reißt die Wut mich hin« –?

Die Behauptung mancher Leute, die Musik sei eine so unbestimmte Sprache, daß der Ausdruck der Wut mit dem der Furcht, Freude, Liebe übereinkomme, beweist nur, daß ihnen der Sinn fehlt, der andern die verschiedenen Charaktere ausdrucksvoller Musik wahrnehmbar macht, deren Realität für diese andern ebenso unbezweifelbar ist, als die Existenz der Sonne. Aber diese, schon tausendmal angestellte Betrachtung würde mich zu weit führen. Um damit zu Ende zu kommen, sage ich nur, daß ich die musikalische Empfindungsweise des italienischen Volkes lange studiert habe und den von seinen Komponisten eingeschlagenen Weg als eine Folge betrachte, die erzwungen ist von den Instinkten des Publikums, Instinkte, die auch, mehr oder minder ersichtlich, bei den Komponisten vorhanden sind. Sie offenbarten sich schon zu Pergolesis Zeiten und verleiteten ihn in seinem allzuberühmten Stabat mater zu einer Art Bravourarie auf die Worte:

Et moerbat

et tremebat

cum videbat

nati poenas inclyti.

Es sind Instinkte, über die sich der gelehrte Martini, Beccaria, Calzabigi und viele andere erlesene Geister beklagt haben; Instinkte, die Gluck mit seinem herkulischen Genie und trotz dem kolossalen Erfolge das Orfeo, nicht überwinden konnte; Instinkte, die, durch Sänger genährt, von gewissen Komponisten im Publikum groß gezogen worden sind; kurz: Instinkte, die man bei den Italienern so wenig ausrotten wird, als bei den Franzosen die eingeborene Leidenschaft fürs Baudeville. Was das Harmoniegefühl der Ultramontanen betrifft, von dem man soviel spricht, so kann ich versichern, daß die Erzählungen hiervon mindestens übertrieben sind. Ich habe zwar in Tivoli und Subiaco Leute aus dem Volk ziemlich rein zweistimmig singen hören, aber im Süden Frankreichs, der in dieser Hinsicht keinerlei Ansehen genießt, ist das eine ganz gewöhnliche Sache. Dagegen hatte ich in Rom nie Gelegenheit, Harmonien aus dem Munde des Volkes zu hören. Die pecorari (Hirten) der Ebene, geben eine Art seltsamen Grunzens von sich, das keiner musikalischen Skala angehört und dessen Notierung ganz und gar unmöglich ist. Es wird behauptet, dieser Gesang biete viele Analogien mit dem der Türken.

In Turin hörte ich zum erstenmal auf der Straße im Chor singen. Aber diese Freiluft-Choristen sind gewöhnlich Dilettanten von einer gewissen Bildung, die sie sich durch Theaterbesuch erworben haben. In diesem Betreff kann Paris ebensoviel als die Hauptstadt von Piemont, denn es ist mir manchmal mitten in der Nacht begegnet, daß ich die Richelieustraße von ganz erträglichen Akkorden wiederhallen hörte. Übrigens muß ich sagen, daß die piemontesischen Choristen in ihre Harmonien Quintenfolgen mischten, die, so angewendet, jedem geübten Ohre verhaßt sind.

Was die italienischen Dörfer betrifft, deren Kirche keine Orgel hat, und deren Einwohner ohne Beziehungen zu den großen Städten sind, so wäre es Torheit, die vielgerühmte Polyphonie dort zu suchen; nicht die kleinste Spur davon ist zu finden. Selbst in Tivoli, wo mir zwei junge Leute, die hübsche Couplets sangen, Gefühl für Terzen und Sexten zu haben schienen, verblüffte mich einige Monate später das gesamte Volk durch die burleske Art, mit der es die Litaneien der Jungfrau im Unisono schrie.

Ohne übrigens den Dauphinesen ein Ansehen geben zu wollen, die ich im Gegenteil in allem, was sich auf Musik bezieht, für die unschuldigsten Menschen der Welt halte, muß ich dennoch sagen, daß bei ihnen die Melodie derselben Litanei sanft, flehend und schwermütig ist, wie es einem Gebet an die Mutter Gottes zukommt, während sie in Tivoli das Gepräge eines Soldatenliedes trägt.

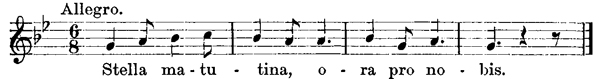

Hier ist die eine und die andere; man urteile selbst.

Die Weise von Tivoli:

Die Weise von la Côte-Saint-André

(Dauphiné) mit der in Frankreich üblichen, schlechten lateinischen Prosodie:

Was unbestreitbar in Italien viel allgemeiner ist, als irgend sonst wo, das sind schöne Stimmen; nicht nur klangvolle, tragfähige, sondern auch biegsame, bewegliche Stimmen. Diese erleichterten die Koloratur und wurden hierin von der schon erwähnten natürlichen Vorliebe des Publikums für den Flitter unterstützt; so mußten sie die Manier der Fiorituren, welche die schönsten Melodien unkenntlich macht, und jene Schlußfälle erzeugen, über denen sich der Sänger nach Lust in Verzierungen ergehen kann, die aber vielen Leuten durch ihre abgeschmackte, hergebrachte Gleichförmigkeit sehr lästig werden. Nicht minder erzeugten sie die unablässige Neigung zur Buffonerie, die sich selbst in den pathetischesten Szenen geltend macht, und schließlich alle die Mißbräuche, welche aus Melodie, Harmonie, Tempo, Rhythmus, Instrumentierung, Vortrag, aus dem Drama, der Inszenierung, der Poesie, aus Dichtern und Komponisten niedrige Sklaven der Sänger gemacht haben.

Und am 12. Mai 1832 sah ich, vom Mont Cenis absteigend, das köstliche Tal von Grésivaudan wieder, durch das sich die Isère windet, im Schmucke seines schönsten Frühlingskleides, wo ich die hellsten Stunden meiner Kindheit verlebt, wo mich die ersten Träume der Leidenschaft erfüllten. Hier der alte Felsen Saint-Eynard ... dort der anmutig-stille Winkel, wo die Stella montis strahlte ... da unten, im blauen Duft, lacht mich das Haus meines Großvaters an. Alle die Villen, das reiche Grün, ... es ist entzückend, ist schön, hat seinesgleichen in Italien nicht! ... Aber meine kindlich freudige Aufwallung brach sich plötzlich an einem stechenden Schmerz, den ich im Herzen spürte ... Mir war, ich habe in der Ferne das Brausen von Paris gehört.