|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Musikerleben in Rom. Die Musik in St. Peter. Die Sixtinische Kapelle. Vorurteil über Palestrina. Die moderne Kirchenmusik in St. Ludwig. Die Opernbühnen. Mozart und Vaccai. Die Pifferari. Meine römischen Kompositionen.

Immer wieder mußte ich in die ewige Stadt zurückkehren und mich mehr und mehr überzeugen, daß von allen Künstlerexistenzen keine trauriger ist, als die eines fremden Musikers, der verdammt ist, dort zu wohnen, wenn die Liebe zur Kunst sein Herz beseelt. Er durchlebt in den ersten Zeiten einen Kreuzgang mit allen Stationen, wenn er sieht, wie seine poetischen Illusionen eine nach der andern hinsinken, und sein schönes musikalisches Phantasiegemälde einstürzt vor der verzweiflungsvollsten der Wirklichkeiten; jeder Tag bringt neue Erfahrungen, die beständig zu neuen Enttäuschungen führen. Inmitten aller andern Künste voller Leben, Größe, Majestät, die, strahlend im Kranze des Genius, so stolz mit ihren reichen Wundern prangen, sieht er die Musik zur Rolle eines niedern Sklaven herabgedrückt, der stumpf vor Elend, mit heiserer Stimme Lieder singt, für die ihm das Volk kaum ein Stück Brot hinwirft. Das erkannte ich leicht im Laufe einiger Wochen. Kaum angekommen eile ich nach St. Peter ... unermeßlich! erhaben! niederschmetternd! ... Da ist Michelangelo, Raffael, Canova; ich wandle auf den kostbarsten Marmorfließen, auf den seltensten Mosaiken ... Die feierliche Stille ... die kühle Luft ... die lichtvollen, reichen, so harmonisch gemischten Farbentöne ... der alte Pilger, einsam kniend im weiten Raume ... Ein leichtes Geräusch löst sich aus der dunkelsten Ecke des Tempels und rollt durch die mächtigen Wölbungen wie ferner Donner ... Furcht beschlich mich ... es schien mir, als sei das wirklich Gottes Haus, und ich habe nicht das Recht, hier einzutreten. Indes, als ich nachdachte, daß es schwachen Geschöpfen, gleich mir, gelungen war, ein solches Denkmal der Größe und Kühnheit zu erbauen, fühlte ich eine Aufwallung von Stolz; dann, als ich an die große Aufgabe dachte, die meiner werten Kunst darin beschieden sein würde, begann mein Herz in doppelt raschen Schlägen zu klopfen. O, wohl! sagte ich mir alsbald, zweifellos sind diese Bilder, diese Statuen, diese Säulen, diese Riesenarchitektur, nur der Körper des Gebäudes; die Musik ist seine Seele; durch sie wird erst sein Leben offenbar, sie schließt das ewige Lied der andern Künste in sich ein und trägt es brausend, mit mächtiger Stimme, zum Throne des Höchsten. Wo mag wohl die Orgel sein? ... Die Orgel, wenig größer als die der Pariser Oper, stand auf Rollen; ein Pfeiler entzog sie meinem Blick. Tut nichts; das ärmliche Instrument dient vielleicht nur dazu, den Singstimmen ihren Ton anzugeben und muß genügen, da jede instrumentale Wirkung verpönt ist. Wie stark ist wohl die Zahl der Sänger? ... Ich dachte dabei an den kleinen Saal des Konservatoriums, den die St. Peterskirche wenigstens fünfzig- oder sechzigmal in sich aufnehmen würde. Ich dachte mir, wenn dort täglich ein Chor von neunzig Stimmen aufgeboten wird, müssen die Choristen von St. Peter nach Tausenden zählen.

Für gewöhnlich sind es ihrer achtzehn, für die Festtage zweiunddreißig. Ich habe in der Sixtinischen Kapelle sogar ein Miserere von fünf Stimmen singen hören. Ein sehr verdienstvoller deutscher Kritiker ist erst kürzlich für die Sixtinische Kapelle eingetreten.

»Die meisten Reisenden«, sagt er, »erwarten sich, wenn sie hier eintreten, eine noch hinreißendere, ich möchte fast sagen: noch unterhaltendere Musik, als die der Opern, von denen sie in ihrem Vaterland entzückt waren. Statt dessen geben ihnen die päpstlichen Sänger einen Jahrhunderte alten, einfachen, frommen Kirchengesang ohne jede Begleitung zu hören. Die enttäuschten Kunstfreunde schwören dann allemal nach ihrer Heimkehr, die Sixtinische Kapelle biete nicht das geringste musikalische Interesse, und alle die schönen Erzählungen davon seien ebensoviele Märchen.«

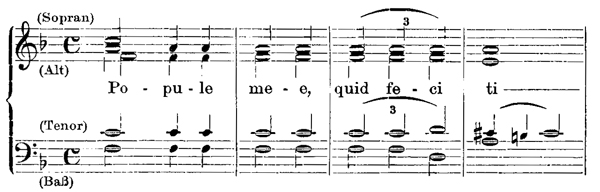

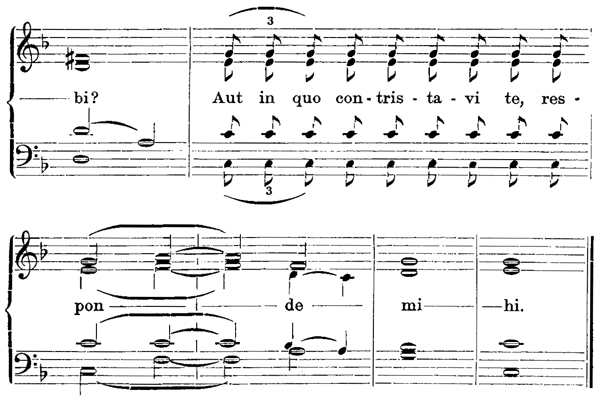

Ich bin in diesem Betreff nicht unbedingt derselben Ansicht mit den oberflächlichen Beurteilern, von denen der Schriftsteller spricht. Ganz im Gegenteil: diese Harmonien vergangener Jahrhunderte, die ohne die kleinste Veränderung in Stil oder Kolorit auf uns gekommen sind, haben für den Musiker dasselbe Interesse, was die pompejanischen Fresken für den Maler. Ich bin weit davon entfernt, bei diesen Akkorden die Begleitung der Trompeten und großen Trommel zu vermissen, die heutzutage durch die italienischen Komponisten so sehr in Schwang gekommen ist, daß ohne sie die Sänger und Tänzer – wie sie meinen – auf ihren wohlverdienten Beifall verzichten müßten. Ich gestehe vielmehr: man ist, da die Sixtinische Kapelle der einzige Ort Italiens, wo der beklagenswerte Mißbrauch noch nicht eingedrungen, glücklich, in ihr eine Zuflucht vor der Artillerie der Kavatinenfabrikanten zu finden. Ich gebe dem deutschen Kritiker zu, daß die zweiunddreißig päpstlichen Sänger, die unfähig wären, in der größten Kirche der Welt irgendwelche Wirkung zu erzielen, ja selbst nur durchzudringen, zur Aufführung der Werke Palestrinas im beschränkten Raume der päpstlichen Kapelle genügen. Ich gestehe mit ihm, daß diese reine, ruhige Harmonie den Hörer in einen Traumzustand versenkt, der nicht ohne Reiz ist. Aber dieser Reiz ist der Harmonie als solcher eigen; das vorgebliche Genie der Komponisten ist nicht die Ursache davon, wenn man überhaupt von »Komponisten« reden kann, bei Musikern, die ihr Leben damit zubrachten, Akkordreihen zusammenzustellen wie die folgenden, die in Palestrinas Improperien vorkommen:

In diesen vierstimmigen Psalmodien, wo Melodie und Rhythmus gar nicht angewandt sind, und deren Harmonie sich auf Dreiklänge, die mit einigen Vorhalten untermischt sind, beschränkt, haben, wie man zugeben kann, guter Geschmack und eine gewisse Technik den Musiker, der sie schrieb, geleitet; aber das Genie? Geht mir doch, das ist Scherz.

Außerdem täuschen sich die Leute gewaltig, die ernstlich glauben, Palestrina habe mit Bewußtsein, im Hinblick auf die kirchlichen Textworte, so komponiert, einzig von der Absicht geleitet, sie nach Möglichkeit in die Sphäre einer frommen Idealität zu erheben. Sie kennen ohne Zweifel seine Madrigale nicht, deren Worte er, trotz ihrer galanten Leichtfertigkeit, mit einer Musik verbunden hat, die gänzlich jener gleicht, worein er seine biblischen Worte hüllte. Zum Beispiel läßt er den Text: »Ein schöner Schäfer am Tiberstrande hub an zu seufzen« usw. von einem Chor im langsamen Tempo singen, dessen Hauptwirkung und harmonischer Stil sich in nichts von seinen sogenannten kirchlichen Kompositionen unterscheiden. Die Wahrheit ist, daß er keine andere Musik schreiben konnte, und er war so weit davon entfernt, ein himmlisches Ideal zu verfolgen, daß man unter seinen Werken eine Menge jener Art von Logogryphen findet, welche von den Komponisten, die ihm vorangingen und als deren genialer Widersacher er gilt, in die Mode gebracht worden waren. Seine missa ad fugam diene zum Beweis.

Worin besteht denn eigentlich der Anteil dieser kontrapunktischen Schwierigkeiten, mögen sie noch so geschickt überwunden sein, am Ausdruck religiöser Empfindung? Wodurch verrät dieses Geduldspiel, diese akkordische Weberarbeit, an sich betrachtet, daß sich der Komponist mit dem eigentlichen Gegenstand seiner Arbeit auch nur beschäftigt hat? Durch nichts, so viel ist sicher. Der Ausdruck einer musikalischen Schöpfung ist weder mächtiger, noch wahrer deshalb, weil sie z. B. im unendlichen Kanon geschrieben ist; es trägt nichts zur Schönheit und Wahrheit des Ausdruckes bei, daß der Komponist, ihn zu finden, eine seltene Schwierigkeit überwand; nicht mehr, als wenn er durch irgendeine Art physischen Schmerzes oder durch ein materielles Hindernis beim Schreiben gehemmt worden wäre.

Wenn Palestrina durch den Verlust seiner beiden Hände genötigt worden wäre, mit dem Fuß zu schreiben und sich Fertigkeit darin erworben hätte, so wären seine Werke deshalb nicht wertvoller und nicht mehr noch weniger religiös ausgefallen.

Jedoch trägt der deutsche Kritiker, von dem ich sprach, kein Bedenken, Palestrinas Improperien erhaben zu nennen.

»Die ganze Zeremonie«, sagt er weiter, »der Gegenstand an sich, die Gegenwart des Papstes inmitten der Kardinäle, die vortreffliche Ausführung durch die Sänger, die mit bewundernswerter Genauigkeit und Einsicht deklamieren, alles das macht das Schauspiel zu einem der imposantesten und ergreifendsten der heiligen Woche.« – Ja, sicherlich, aber alles das macht diese Musik noch nicht zum Produkt genialer Schöpferkraft.

Wenn man an einem jener trüben Tage, die das Ende des Jahres verdüstern und durch das eisige Wehen des Nordwinds noch reicher an Schwermut werden, den Ossian zur Hand nimmt und dabei der phantastischen Harmonie einer Äolsharfe im Wipfel eines entlaubten Baumes lauscht, so kann man ein tiefes Gefühl der Traurigkeit, eine unbestimmte, unendliche Sehnsucht nach einem andern Leben, unermeßlichen Ekel vor dem gegenwärtigen empfinden, mit einem Worte: man unterliegt einem starken Anfall von Spleen, verbunden mit selbstmörderischen Anwandlungen. Diese Wirkung ist noch ausgesprochener, als die der gesungenen Harmonien in der Sixtinischen Kapelle; indessen hat noch niemand daran gedacht, die Fabrikanten der Äolsharfen den großen Komponisten beizuzählen.

Aber wenigstens hat die Musik des Gottesdienstes in der Sixtinischen Kapelle ihre Würde und den ihr zukommenden religiösen Charakter bewahrt, während die andern Kirchen Roms nach dieser Richtung in einen Zustand der Entwürdigung, ja ich möchte sagen, der Entsittlichung, hinabgesunken sind, der jeder Vorstellung spottet. Mehrere französische Priester, Zeugen dieser skandalösen Erniedrigung kirchlicher Kunst, waren darüber entrüstet.

Ich wohnte, am Geburtstage des Königs, einer feierlichen Messe mit großen Chören und großem Orchester bei, zu der unser Gesandter, Herr de Saint-Aulaire, die besten Künstler Roms um ihre Mitwirkung gebeten hatte. Ein hinlänglich großes Podium, das vor der Orgel aufgeschlagen war, wurde von etwa sechzig Mitwirkenden eingenommen. Sie begannen unter großem Lärm zu stimmen, wie sie es in einem Nebenraum des Theaters getan hätten; die im Ton viel zu tief stehende Orgel stützte, der Blasinstrumente wegen, das unmögliche Orchester. Eine einzige Stimme war noch zu besetzen und sollte der Orgel anvertraut werden. Der Organist war aber damit nicht einverstanden, er wollte sein Teil haben, sollten auch die Ohren der Hörer bis aufs Blut gepeinigt werden; er wollte sein Geld verdienen, der brave Mann, und er hat es redlich verdient, das kann ich beschwören; denn nie in meinem Leben habe ich so herzlich gelacht. Gemäß der löblichen Gewohnheit italienischer Organisten, wandte er, während der ganzen Dauer der Feierlichkeit, nur hohe Register an. Das Orchester, lauter, als die Harmoniemusik kleiner Pfeifen, deckte sie im Tutti ziemlich zu; aber wenn der Instrumentalkörper einen kurzen Akkord, gefolgt von einer Pause, bringen sollte, blieb die Orgel, deren Ton bekanntlich etwas träge ist und nicht so unmittelbar, wie der der andern Instrumente, abbrechen kann, ungedeckt liegen und ließ einen Akkord hören, der mehr als einen Viertelton tiefer, als der des Orchesters, stand, und erzeugte damit ein Geheul von denkbar schauerlichster Komik.

Während der Pausen, die durch den liturgischen Gesang der Priester ausgefüllt wurden, präludierten die Musiker, unfähig, ihren musikalischen Dämon zu bändigen, laut und alle auf einmal mit unglaublicher Kaltblütigkeit; die Flöte warf mit Tonleitern in D um sich; das Horn stimmte eine Fanfare in Es an; die Geigen ergingen sich in lieblichen Kadenzen, zierlichen grupetti; das Fagott, ganz geschwollen vor Wichtigkeit, knackte mit den Klappen und ließ seine tiefen Töne los, während das Gezwitscher der Orgel den Glanz dieses unerhörten, Callots würdigen, Konzertes vervollständigte. Und all das trug sich in Gegenwart zivilisierter Menschen, des französischen Gesandten, des Direktors der Akademie, einer zahlreichen Körperschaft von Priestern und Kardinalen, vor einer Versammlung von Künstlern aller Nationen, zu. Was die Musik betrifft, so war sie solcher Ausführenden würdig. Kavatinen mit crescendo, Kabaletten, Fermaten und Ruladen; ein Werk ohne Namen, eine monstruöse Marschkolonne: voran, als Spitze, eine Melodie von Vaccai, als Bindeglieder Paccinische Brocken, als Gros und Nachhut ein Ballett von Gallemberg. Und als Krone des Ganzen denke man sich die Soli dieser sonderbaren Kirchenmusik gesungen von der Sopranstimme eines dicken Schäkers, dessen kupferrotes Gesicht mit einem riesigen Paar schwarzer Koteletten geschmückt war. »Wahrhaftig!« sagte ich zu meinem Nachbar, der vor Lachen erstickte, »aber auch alles ist wunderbar in diesem glückseligen Lande! Haben Sie jemals einen Kastraten mit solchem Bartwuchs gesehen?«

– » Castrato!« ... versetzte, sich umdrehend, lebhaft eine italienische Dame, entrüstet über unser Gelächter und unsere Bemerkungen, » d'avvero non è castrato!«

– »Sie kennen ihn, gnädige Frau?«

– » Per Bacco! non burlate. Imparate, pezzi d'asino, che quel virtuoso maraviglioso è il marito mio.«

In andern Kirchen hörte ich häufig die Ouvertüren zum Barbier von Sevilla, zu Cenerentola und zu Othello. Diese Stücke schienen das Lieblingsrepertoire der Organisten zu bilden; sie würzten den Gottesdienst damit aufs angenehmste.

Die Opernmusik, die ebenso dramatisch ist, wie die Kirchenmusik religiös, befindet sich im selben glanzvollen Zustand. Dieselbe Erfindungskraft, dieselbe Reinheit der Formen, derselbe reizvolle Stil, dieselbe Tiefe der Gedanken. Die Sänger, die ich in der Theatersaison hörte, hatten im allgemeinen gute Stimmen und jene Leichtigkeit der Vokalisierung, die besonders den Italiener kennzeichnet; Die damals den Italiener kennzeichnete. aber mit Ausnahme der deutschen Primadonna Frau Ungher, der wir in Paris oft Beifall geklatscht, und Salvators, eines recht guten Baritons, reichten sie nicht über das Mittelmaß hinaus. Der Chor ist, was Präzision, Reinheit und Wärme betrifft, einen Grad unter dem unserer komischen Oper. Das Orchester, imposant und furchtbar, ungefähr wie das Heer des Prinzen von Monaco, besitzt ausnahmslos alle jene Eigenschaften, die man gemeinhin Fehler nennt. Am Theater Valle sind die Violoncelli in der Stärke von ... einem einzigen Spieler vertreten; der Besitzer dieses einen übt den Beruf eines Goldschmieds aus, er ist glücklicher als einer seiner Kollegen, der zu seinem Unterhalt Stuhlsitze flechten muß. Zu Rom wird das Wort Sinfonie, wie auch Ouvertüre, allein zur Bezeichnung eines gewissen Geräusches angewandt, das die Theaterorchester verursachen, ehe der Vorhang aufgeht, und worauf niemand achtet. Weber und Beethoven sind dort fast unbekannte Namen. Ein gelehrter Abbé der Sixtinischen Kapelle sagte eines Tages zu Mendelssohn, er habe von einem jungen Manne, namens Mozart, reden hören, der zu großen Hoffnungen berechtige. Freilich verkehrt der würdige Kleriker sehr selten mit Weltkindern und beschäftigt sich sein Leben lang nur mit den Werken von Palestrina. Er ist also ein durch Lebensführung und Anschauungen außerhalb stehendes Wesen. Obgleich man Musik von Mozart nie aufführt, muß billigerweise doch gesagt werden, daß eine erkleckliche Anzahl von Leuten zu Rom in anderer Weise hat von ihm reden hören, als von einem jungen Manne, der zu großen Hoffnungen berechtige. Gebildete Kunstfreunde wissen sogar, daß er tot ist und daß er, allerdings ohne Donizetti zu erreichen, einige bedeutende Partituren geschrieben hat. Ich kannte einen darunter, der sich den Don Juan besorgt hatte. Nachdem er ihn lange am Klavier studiert, war er so frei, mir im Vertrauen zu gestehen, diese »alte Musik« scheine ihm höheren Ranges zu sein, als Zadig und Astartea des Herrn Vaccai, die am Apollotheater neu in Szene gesetzt worden waren. Die Instrumentalmusik ist den Römern ein Buch mit sieben Siegeln. Sie haben nicht einmal eine Vorstellung von dem, was wir eine Sinfonie nennen.

Es fiel mir in Rom nur eine instrumentale Volksmusik auf, die ich sehr geneigt bin als einen Überrest aus dem Altertum anzusehen: ich rede von den pifferari. So nennt man wandernde Musiker, die, wenn es auf Weihnachten geht, in Trupps zu vieren oder fünfen vom Gebirge herabsteigen und, mit Sackpfeifen und pifferi (eine Art Oboen) ausgerüstet, fromme Konzerte vor den Madonnenbildern geben. Sie sind gewöhnlich in weite Mäntel von braunem Tuch gehüllt, tragen spitze Hüte, die Kopfbedeckung der Räuber, und ihrem ganzen Äußern ist eine gewisse geheimnisvolle, sehr ursprüngliche Wildheit aufgedrückt. Ich brachte in den Straßen Roms ganze Stunden damit zu, sie zu betrachten, wie sie, den Kopf leicht zur Schulter geneigt, innigen Glauben im leuchtenden Auge, den Blick frommer Liebe auf die heilige Muttergottes heften und beinahe ebenso unbeweglich stehen, wie das Bild ihrer Anbetung. Die Sackpfeife wird von einem großen piffero, der den Baß bläst, begleitet und läßt eine Harmonie von zwei oder drei Tönen hören, über der ein piffero mittlerer Länge die Melodie ausführt; dann, über alldem, schwirren zwei kleine, sehr kurze pifferi, die von zwölf- bis fünfzehnjährigen Kindern gespielt werden, in Trillern und Kadenzen, und überschwemmen den ländlichen Gesang mit einem Reigen seltsamer Verzierungen. Nach munteren, vergnüglichen Weisen, die sehr oft wiederholt werden, beschließt ein ernstes, langsames Gebet von ganz patriarchalischer Salbung würdig die kindliche Sinfonie. Dieses Lied ist in verschiedenen napoletanischen Sammlungen gedruckt worden, daher ich mich enthalte, es hier anzuführen. In der Nähe ist der Ton so stark, daß man ihn kaum ertragen kann; aber auf eine gewisse Entfernung hat dieses einzige Orchester eine Wirkung, gegen die wenige Personen unempfindlich bleiben. Ich habe dann die pifferari in ihrer Heimat gehört, und wenn ich sie schon in Rom so merkwürdig fand, um wieviel lebhafter mußte dann der Eindruck in den wilden Bergen der Abruzzen sein, wohin mich meine Wanderlust geführt hatte! Vulkanische Felsen, schwarze Tannenwälder bildeten die natürliche Dekoration und die Ergänzung zu dieser primitiven Musik. Wenn sich hiermit noch der Anblick der sogenannten Zyklopenmauern verband, eines jener geheimnisvollen Denkmäler aus einem andern Zeitalter, dazu noch der einiger Hirten in ihrer sabinischen Tracht, bestehend aus einem Hammelfell, dessen ganzes Fließ nach außen gekehrt ist, – dann konnte ich mich zum Zeitgenossen alter Völker träumen, in deren Mitte sich weiland der Arkadier Evander, der hochherzige Gastwirt des Aeneas, niederließ.

*

Man muß, wie man sieht, allmählich darauf verzichten, Musik zu hören, wenn man in Rom lebt; ich hatte es sogar dahin gebracht, daß ich in dieser unmusikalischen Atmosphäre nicht mehr komponieren konnte. Alles, was ich auf der Akademie schrieb, beschränkt sich auf drei, vier Stücke: 1. Eine Ouvertüre zu Rob-Roy. Sie war lang und unkonzis, wurde bei einer Aufführung in Paris, das Jahr darauf, vom Publikum sehr schlecht aufgenommen und von mir selbigen Tages, bei meiner Heimkehr nach dem Konzert, verbrannt. 2. Die ländliche Szene aus meiner phantastischen Sinfonie, die ich, während ich mich auf der Villa Borghese herumtrieb, fast gänzlich umarbeitete. 3. Der Gesang des Glückes aus meinem Monodram Lelio, Ich hatte die gesprochenen und gesungenen Worte dieses Werkes, das die Ergänzung zur phantastischen Sinfonie bildet, geschrieben, als ich von Nizza zurückkam, und auf dem Wege von Siena nach Montefiascone, den ich zu Fuß machte. den mir der Traum eingab, als mich mein heimlicher Feind, der Südwind, in den dichten Heckenmauern der gestutzten Buchsbäume unseres klassischen Gartens tückisch eingewiegt hatte. 4. Die Melodie des Liedes die Gefangene, deren Schicksal ich, als ich sie schrieb, in keiner Weise voraussah. Auch irre ich mich, wenn ich sage, sie sei zu Rom entstanden, denn sie ist mit »Subiaco« datiert. Tatsächlich fällt mir ein, daß ich eines Tages bemerkte, wie mein Freund Lefebvre, der Architekt, in der Herberge zu Subiaco, wo wir wohnten, mit dem Ellenbogen ein Buch vom Tische stieß, an dem er zeichnend saß. Ich hob es auf. Es war ein Band Victor Hugo: »Orientalinnen«; die Seite, auf der »Die Gefangene« stand, war aufgeschlagen. Ich las das köstliche Gedicht und wandte mich an Lefebvre: »Wenn ich liniiertes Papier da hätte, schriebe ich die Musik dazu auf, denn ich höre sie.«

– »Wenn es sonst nichts ist! Das will ich Ihnen geben.« Lefebvre nimmt ein Lineal und eine Reißfeder und hatte bald einige Systeme gezogen, auf die ich Singstimme und Baß der kurzen Weise hinwarf. Dann steckte ich das Manuskript in meine Brieftasche und dachte nicht weiter daran. Vierzehn Tage später, als ich nach Rom zurückgekehrt war und bei unserem Direktor gesungen wurde, fiel mir »die Gefangene« wieder ein. »Ich muß Ihnen,« sagte ich zu Fräulein Vernet, »ein in Subiaco improvisiertes Lied zeigen, um zu sehen, was daran ist; ich weiß gar nichts mehr davon.« – Eine schnell hingekritzelte Klavierbegleitung erlaubte uns, es angemessen vorzutragen. Es schlug so ein, daß mich, nach einem Monat, Herr Vernet, der von dieser Melodie verfolgt, belagert ward, vornahm mit den Worten: »Was ich sagen wollte: wenn Sie wieder in die Berge reisen, hoffe ich sehr, Sie möchten andere Lieder mitbringen; denn Ihre ›Gefangene‹ beginnt mir den Aufenthalt in der Villa zu verleiden. Man kann keinen Schritt im Hause, im Garten, im Walde, auf der Terrasse, in den Gängen tun, ohne daß man singen, brummen, grunzen hört: ›Entlang der düstern Mauer ... die Säbel der Spahi ... ich bin Tartarin nicht ... der schwarze Eunuch usw.‹ Es ist, um verrückt zu werden. Morgen schicke ich einen meiner Diener nach Hause und nehme einen neuen nur unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er nicht die ›Gefangene‹ singt.«

Ich habe diese Melodie später weiter entwickelt und die Begleitung dazu für Orchester gesetzt. Sie ist, glaube ich, im Kolorit eine meiner besten.

Schließlich erübrigt es sich, um diese sehr kurze Liste meiner römischen Arbeiten zu schließen, eine religiöse Betrachtung für sechs Stimmen mit Orchester anzuführen, nach der Prosaübersetzung eines Gedichtes von Moore (»Die ganze Welt ist nur ein flüchtiger Schatten«). Es ist Nr. 1 meines op. 18, das den Namen »Tristia« trägt.

Was das Resurrexit für großes Orchester mit Chören betrifft, das ich den Pariser Akademikern schickte, um den Bestimmungen zu entsprechen, ein Stück, in dem die Herren einen sehr bedeutenden Fortschritt fanden, einen merklichen Beweis des Einflusses meines römischen Aufenthalts auf meine Ideen, den völligen Verzicht auf meine wunderlichen musikalischen Tendenzen, – so ist es ein Bruchstück meiner feierlichen Messe, die in St. Rochus und St. Eustachius aufgeführt worden war; wie bekannt, einige Jahre, bevor ich den Preis des Instituts gewann. Vertraut euch nur dem Urteil der Unsterblichen!