|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Staub zum Staube.

Es war am Tage der Beerdigung, als vor dem Trauerhause eine fremde Frau erschien und mit scharfer Stimme fragte:

»Ist es die Frau Doktor Kabul, deren Beerdigung man hier vorbereitet?«

Die bedauernswerte Frau Doktor Kabel, hieß es berichtigend aus dem Chor der Neugierigen, die sich vor der Tür versammelt hatten, »der liebe Gott hat sie zu sich genommen,« »Friede ihrer Asche,« »uns allen ist der Tod sicher!«

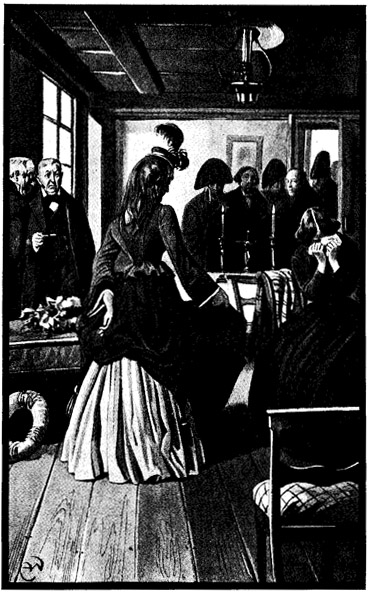

»Mein Name ist Kabul;« mit diesen Worten trat dieselbe Fremde in das Sterbezimmer, in dem sich sogleich die Blicke dreier Herren und eines Madonnenbildchens auf sie richteten. Dann folgte kurzes Schweigen, währenddessen die Fremde ihre Umgebung flüchtig prüfte, die anderen dagegen sich mit ihrer wunderlichen Erscheinung vertraut zu machen suchten.

Und wunderlich genug war sie. Nur wenig über mittelgroß, machte sie doch den Eindruck einer ungewöhnlich langen Person, indem die Kleidungsstücke schlaff und wenig anmutig um ihre hageren Glieder niederfielen. Sie erinnerte dadurch an eine Stange, um die, zum Zweck des Vogelscheuchens, ein abgetragener faltiger Rock geschlungen worden war. Unsauber wirkte ihre Erscheinung nicht gerade, wohl aber sah sie verschlossen aus von ihren Schuhspitzen bis hinauf zu dem vergilbten Reiherbusch, der das kleine Filzbarett schmückte. Sie mußte gewöhnt sein, ihre Kleider ziemlich bis auf den letzten Faden aufzutragen, aber auch bei deren Anschaffung nicht den Preis in Betracht zu ziehen. So war der braune Sammetrock vor Zeiten gewiß von einem sehr teueren Stoff geschnitten worden; nicht minder der schwarzseidene Überwurf und der kurze Plüschmantel. Ihr hellbraunes Haar trug sie aufgelöst. Es reichte in dünnen Strähnen bis auf die Schultern nieder und lag in beständigem Kampfe mit dem Sturmriemen, der das kühn befiederte Barett in seiner gewagten Stellung hielt. Ihr Antlitz war das einer fünfundvierzigjährigen Jungfrau, die in ihrem Leben wichtigere Dinge zu bedenken gehabt hatte, als Eitelkeit, Liebe, Hochzeit und wer weiß was sonst noch. Die sehr bemerkbare Nase bildete einen stumpfen Winkel zur Stirn; einen Gedankenstrich die fest aufeinander ruhenden Lippen. Zwei lebhafte blaue Augen, die offenbar gewohnt waren, sich vor keinem Blick oder Anblick zu senken, starke Brauen und ein weißlicher Kinnbart, stark genug, um den Neid eines Primaners zu erwecken, vervollständigten das Bild eines Don Quixote, wie er im Buche steht.

»Mein Name ist Meredith Kabul,« brach die wunderliche Fremde das Schweigen endlich, das bei ihrem Eintreten entstanden war. »Durch die Zeitung erfuhr ich zufällig den Tod einer verwitweten Frau Doktor Kabul, und, auf einer dringenden Geschäftsreise begriffen, scheute ich nicht den Umweg, um mich von meinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu ihr, ihrem verstorbenen Gatten und der hinterbliebenen Tochter zu überzeugen.«

»Nicht Kabul, sondern Kabel,« raffte der zum Vormund der jungen Waise kommandierte vorstädtische Hufenbesitzer sich mutig empor, augenscheinlich, um der angedrohten Verwandtschaft vorzubeugen, die ihn mit dem furchtbaren weiblichen Don Quixote näher zusammenführen mußte.

»Kabel, Kabul, Kappel oder Kaplick!« versetzte Meredith, geringschätzig die Achsel zuckend. »Meine Familie, unstreitig maurischen Ursprungs, stammt aus Spanien. Ein Kabul wanderte nach Italien aus, während zwei andere den Weg nach Deutschland einschlugen. Solches geschah vor dem dreißigjährigen Kriege, in dem mehrere Kabuls nicht unbedeutende Rollen spielten. Es kann daher nicht befremden, wenn im Laufe der Jahre der Name sich jedesmal dem Landesdialekt anbequemte – doch das dürfte außerhalb Ihrer Sphäre liegen. Verständlicher wird Ihnen die wohlüberlegte Erklärung sein, daß ich diese Kabul als meine Verwandte anerkenne und sie daher zu mir nehme. Eine Kabul darf nicht nutzlos in der Welt umherirren oder auf die Wohltätigkeit anderer angewiesen sein. Tritt her zu mir, Meredith Kabul, auf daß ich dir ins Antlitz schaue,« wendete sie sich an die sie ängstlich beobachtende Waise.

Diese, in dem Glauben, nunmehr allen Menschen gehorchen zu müssen, näherte sich zagend.

»Esther Kabel heiße ich,« lispelte sie unter andringenden Tränen.

»Esther? Esther?« fragte Meredith triumphierend, »ein neuer Beweis für die Richtigkeit meiner Voraussetzungen. Unter meinen Vorfahren in gerader Linie findet sich dieser Name einmal, in den Seitenlinien zweimal vertreten. Wie einzelne Familienähnlichkeiten vererben sich auch die Neigungen zu bestimmten Namen durch Jahrhunderte hindurch. Also: Esther Meredith Kabul, meine Herren,« kehrte sie sich der verwirrt dareinschauenden vormundschaftlichen Kommission zu, »ich hoffe, Sie erheben keine Schwierigkeiten, wenn ich meine Rechte geltend mache. Außerdem diese Familienähnlichkeit: Blaue Augen, gebogene Nase – Haltung, Blick – kühn geschwungene Brauen – eine auf Energie und Wissensdurst hindeutende Schädelbildung – Esther Meredith, ich wünsche dir Glück. Besitzest du noch lebende Verwandte?«

Esther vermochte nur ein verneinendes Zeichen zu geben.

»Das fällt nicht ins Gewicht,« fuhr Meredith fort, »je weniger Träger unseres Namens – er ist überhaupt sehr selten – um so leichter auf ihren Ursprung zurückzugehen, wo das reine Kabul zum erstenmal in das plattdeutsche Kabel oder Kavel verwandelt wurde –«

»Es ist neun Uhr. Punkt neun Uhr soll die Beerdigung stattfinden,« meldete ein Mitglied der Kommission dienstlich an Meredith, »wir dürfen die Leute nicht warten lassen.«

»So gebt der Erde, was der Erde gehört,« antwortete Meredith erhaben, indem sie neben den Sarg hintrat und mit dem Finger auf das hohlklingende Holz klopfte, »und du, Esther Meredith Kabul, zeige durch ernste Fassung dich würdig deines Namens.« Die Tür öffnete sich, kurzes Flüstern und Knirschen des Sandes unter dicksohligem Schuhzeug, und hinaus schwankte der Sarg, begleitet von so verzweiflungsvollem Schluchzen, daß selbst die Sterbe-Kommission Tränen in ihre Augen dringen fühlte.

Meredith, ihren jungen Schützling an der Hand, folgte den voraufschreitenden Männern auf die Straße hinaus.

Langsam, so recht langsam und feierlich bewegten sich die schwarzverhangenen Pferde einher, und mit ihnen hielten gleichen Schritt die schwarzverhangenen Männer. Vier gingen auf jeder Seite; einer immer noch trauriger als der andere. Es war zum Erstaunen, woher sie alle die schmerzlichen Empfindungen nahmen, die die gesenkten Augen und Mundwinkel umlagerten. War es doch nur eine »kleine« Leiche, die sie beförderten. Aber der vergilbte Reiherbusch auf dem Baret hinter dem Wagen hatte es ihnen angetan, daß sie nicht aufzuschauen wagten. Denn die Trägerin des Reiherbusches schritt trotz ihres seltsamen Aufputzes und der verwunderten Blicke der ihnen Begegnenden so erhaben und zuversichtlich einher, als hätte auf ihren Schultern die Verantwortlichkeit für den richtigen Gang eines Sonnensystems geruht.

Die verwaiste Esther war freilich unempfindlich für das Peinliche ihrer Lage. Sie hatte nur Tränen, die vereinzelt über ihre fieberisch geröteten Wangen rollten. Doch der feste Druck, mit dem Meredith ihre Hand hielt, erschien ihr tröstlich, und mit wachsendem Vertrauen schloß sie sich an diejenige an, die ihre entschlafene Mutter nach der letzten Ruhestätte begleitete.

»Eine Ahnung von ihrem nahe bevorstehenden Ende hatte deine Mutter wohl nicht?« fragte Meredith, nachdem beide eine Strecke schweigend zurückgelegt hatten.

»Wohl nur in der letzten Stunde, wie mir jetzt scheint,« gab Esther leise zu, »denn als ich an jenem Abend, bevor sie einschlief, um nie wieder zu erwachen, mich über sie hinneigte, küßte sie mich, und unter krampfhaftem Schluchzen, wie von unnennbarer Angst ergriffen, bat sie mich, dafür Sorge zu tragen, daß sie nicht neben dem Vater begraben werde. Auch von einer unter den furchtbarsten Opfern erkauften Versicherungssumme sprach sie, und von dem Segen, die ohne Benützung jener Summe auf meiner Hände Arbeit ruhen würde – die arme, arme Mutter –«

»Wunderbar, sehr wunderbar,« bemerkte Meredith sinnend; »unternahmst du Schritte zur Erfüllung ihres Wunsches?«

»Fürchtend, daß sie im Fieber gesprochen oder ich sie mißverstanden habe, wagte ich es nicht. Liebte sie doch den Vater über alles, wie sie mir wohl tausendmal erzählte.«

»Gut, gut,« beruhigte Meredith ernst, »die Nähe des Todes umnachtet und verwirrt zuweilen den im Scheiden unstät schwankenden Geist. Dein Vater war ein Kabul, und durch ihn ist auch deine Mutter eine Kabul geworden. Vielleicht, daß sie wähnte, als keine geborene Kabul nicht neben ihn zu gehören. Es liegt wenigstens kein Sinn darinnen, daß Ehegatten im Tode getrennt voneinander sein sollten.«

Sie waren vor dem Tor des Friedhofes eingetroffen. Die Schwarzmäntel hoben den Sarg auf eine Bahre und trugen ihn nach einem frisch aufgeworfenen Grabe hin. Nach kurzen Vorbereitungen senkten sie ihn in die Erde hinab. Dann entblößten sie ihre Häupter.

Esther, von Schmerz überwältigt, sank auf die Knie. Ihr Antlitz mit beiden Händen bedeckend, weinte sie bitterlich. Meredith betrachtete sie eine Weile schweigend. Darauf nahm sie eine Hand voll Erde und diese zu der Toten hinabsendend, rief sie mit eigentümlich hohler Stimme: »Staub zum Staube; der Geist zum Urquell des Lichtes! Es sterben dahin die Geschlechter, es verhallen ihre Namen. Wie lange, und mit der Asche der letzten Kabul spielt der Wind!« Dann zu Esther, indem sie sie leicht an der Schulter berührte: »Auch du wirf Erde hinab, zur eigenen freundlichen Erinnerung. Hier das Grab deiner Mutter, dort das deines Vaters. Nimm Abschied von ihnen, denn in diesem Orte und auf dieser Stätte ist deines Bleibens nicht mehr. Unser Weg führt uns weit fort.«

Mechanisch, wie im Traume, hatte Esther sich erhoben, und ebenso mechanisch warf sie Erde zu ihrer toten Mutter hinab. Was Meredith zu ihr sprach, blieb ihr unverständlich; aber willig ließ sie sich von ihr führen, unbekümmert um die Richtung des Weges, unbekümmert um ihre ganze Zukunft. Sie war zu traurig, zu trostlos. –

Vier Tage verbrachte Meredith noch mit ihrem Schützling in dem Gasthofe des Städtchens. Denn so viel Zeit gebrauchte sie, um sich mit der Vormundschaft in Einvernehmen zu setzen und den dürftigen Nachlaß der Verstorbenen zu ordnen. Die weisen Männer der Stadt, obwohl überzeugt, daß Meredith mit Esther Kabel ebenso nahe verwandt sei, wie mit dem verrosteten Hahn auf der Spitze ihres historischen Kirchturms, gelangten doch sehr bald zu der Einsicht, daß die junge Waise wenigstens keiner unfreundlichen Zukunft entgegengehe, und setzten sich leicht über manche Förmlichkeiten und Hindernisse hinweg. Außerdem aber fiel ins Gewicht, daß sie dadurch einer Sorge überhoben wurden. Denn so groß war die auf Esther vererbte Versicherungssumme nicht, daß sie als Grundlage einer gewissen Unabhängigkeit hätte betrachtet werden können. Dagegen wurde verabredet, daß erst binnen Jahresfrist, nachdem Esther selbst sich in ihrer Lage zufrieden erklärt haben würde, das Geld zur weiteren Verwaltung an Meredith übermittelt werden sollte. –

Lange, nachdem auch diese letzte Verpflichtung erfüllt worden war, sprach man noch in dem Städtchen von der wunderlichen Fremden, von ihrem braunen Sammetrock und dem vergilbten Reiherbusch. Es steht sogar zu vermuten, daß eine genauere Schilderung der sich an ihre Person knüpfenden ungeheuerlichen Ereignisse ihren Weg bis in die Pergamentblätter der Stadtchronika hineinfand.