|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Steuermann Nagel!«

Keiner der an Deck des Vollschiffes arbeitenden oder herumstehenden Matrosen hatte diesen Ruf getan, keiner hatte sich dem Steuermann Adam Nagel, den wir bereits in Bombay kennen lernten, zugewendet, die beiden Worte schienen, wie von einer Geisterstimme herrührend, aus der Luft zu kommen.

Der kleine, untersetzte Steuermann, welcher eben neben dem Bootsmann stand, gab diesem noch einige Anordnungen über die auf dem »Blitz« vorzunehmenden Arbeiten.

»Der Kapitän ruft mich,« sagte er dann; »ich glaube, Bootsmann, wir werden bald vor Anker gehen, Herr Anders hat zu Uhlenhorst etwas Derartiges gesagt.« Anders war der junge Mann, welcher den Kapitän Hoffmann begleitete, als er den Eingang zu der Insel an der Westküste von Afrika suchte, und der dann die Arbeiten auf ihnen leitete. Uhlenhorst war der zweite Steuermann des »Blitz«, unter dessen Namen und Aussehen einst Nick Sharp den Vestalinnen in Indien Gesellschaft leistete.

Steuermann Nagel ging mit breitspurigem Schritte über die Planken des stilliegenden Schiffes die zur Kajüte führende Treppe hinunter und betrat ohne Anklopfen das Arbeitszimmer des Kapitäns.

Er fand ihn mit Anders, dem Ingenieur und ständigen Begleiter des Kapitäns, rechnend vor dem Schreibtisch sitzend.

»Nagel,« wandte sich Hoffmann an den Eingetretenen, der an der Tür stehen geblieben war, ohne aber gerade besondere Zurückhaltung zu beobachten, »lassen Sie die Taucher aufhören zu arbeiten, in etwa einer Stunde werde ich Sie wahrscheinlich nötig haben. Setzen Sie die Lotleine in stand und lassen Sie die Apparate an Deck schaffen! Wissen Sie, Steuermann,« fuhr er dann in fragendem Tone fort, »aus welcher Gegend der Matrose Brentano stammt?«

»Seine Heimat liegt nicht weit von hier,« antwortete der Steuermann, »er ist ein Eingeborener von einer Philippinen-Insel. Als er vorhin die erste von ihnen sah, wurde er ganz rasend vor Freude, obgleich er sonst allen Grund hat, sein Heimatland nicht eben sehr zu lieben.«

»Die Heimat bleibt immer die Heimat,« bemerkte Hoffmann, »selbst wenn man in ihr das Schmerzlichste erfahren hat. Ich weiß, daß er hier zu Hause ist, ich meinte aber, ob es Ihnen bekannt ist, von welcher Insel er stammt.«

»Nein, das ist mir nicht bekannt.«

»Bitte, schicken Sie ihn herunter!«

Steuermann Adam Nagel entfernte sich. »Wir fahren jetzt nur noch sechs Knoten die Stunde,« meinte der Kapitän zu dem Ingenieur, einen unter einem [???]skasten befindlichen Apparat betrachtend, welcher das Aussehen einer Uhr besaß,, »wie lange Zeit würde es bei [???]er Fahrt noch dauern, bis die Batterien wieder ge[???] sind?«

»Die letzte schnelle Fahrt hat sie fast vollständig erschöpft,« entgegnete der Ingenieur, »es war die höchste Zeit, daß wir wieder unter Segel fuhren. Ich habe vorhin, als wir acht Knoten liefen, etwa fünfzig Stunden gerechnet, ehe die Batterien wieder gespeist sind, jetzt dauert es natürlich noch länger,«

»Es hilft nichts,« meinte Hoffmann achselzuckend, ???] werde den »Blitz« bald vor Anker gehen lassen, selbst wenn wir noch nicht die nötige Kraft gesammelt haben.«

»Aber wir brauchen noch ziemlich viel zum Bedienen der Pumpwerke.«

»Diese Kraft können wir uns auf andere Weise beschaffen,« meinte Hoffman. »An der Insel, wo der »Blitz« wahrscheinlich ankern soll, herrscht eine ziemlich starke Strömung, wie die Karte hier angibt, und diese wird reichen, die Pumpen in Bewegung zu setzen. Im schlimmsten Falle greifen wir die Reserve-Batterien an.«

Wieder betrachtete Hoffmann einen auf dem Tische stehenden Apparat.

»Der »Blitz« kann noch vierundzwanzig Stunden mit [???]zig Knoten Fahrt laufen, so wie die Uhr jetzt steht, ist das ist genügend, wir brauchen die Elektrizität nicht zu sparen.«

»So herrscht da, wo Sie tauchen wollen, eine starke Strömung?« fragte der Ingenieur besorgt.

»Ja, wie gesagt, der Strom läuft ungefähr vier Knoten.«

»Aber Sie selbst haben mir oft gesagt, daß es gefährlich ist, mit dem Skaphander in der Strömung zu tauchen. Ein Tau ist zu schwer, und die Kupferdrähte sind zu schwach, um ein Fortreißen zu verhindern.« »Es geht aber nicht anders bei dem Unternehmen, welches ich vorhabe. Ich suche mir nur die kräftigsten und geschicktesten Leute aus, welche an Drähten bleiben, ich selbst aber werde ohne alle Verbindung tauchen.«

»Tuen Sie das nicht!« bat der Ingenieur. »Werden Sie fortgerissen, so können Sie, wenn Sie sich nicht nach oben verständigen können, in die größte Gefahr kommen.«

»Bei mir ist nicht viel zu fürchten,« lächelte Hoffmann, »ich fühle mich im Skaphander ebenso sicher, als wäre ich auf dem Lande. Ich kann aber keinen Draht gebrauchen, er würde mich oft hindern irgendwo einzudringen, und außerdem würde ich ihn dabei immer der Gefahr aussetzen, daß er sich an scharfen Kanten durchscheuert. Lieber will ich aber ohne Draht tauchen und mir bewußt sein, keine Verbindung zu haben, als plötzlich zu merken, daß die Verständigung aufgehört hat, denn dann sind natürlich Sie und die übrigen oben in der größten Besorgnis, und das würde mich beunruhigen. Im Apparat mit dem Schlauch zu tauchen, wäre vollkommen unnütz.«

»Kennen Sie schon die Tiefe dort?« fragte wieder Ingenieur Anders.

»Dort gerade nicht, aber in der Nähe. An der nächsten Stelle beträgt sie ungefähr hundert Meter.«

»Das ist sehr tief,« meinte der Ingenieur kopfschüttelnd.

»Aber nicht für den Skaphander. Der Druck des Wassers würde den Schlauch des anderen Apparates zusammenpressen, beim Skaphander ist das nicht möglich. Außerdem suche ich mir die kräftigsten Männer aus, und ich selbst habe schon in bedeutend größeren Tiefen getaucht.«

Die Tür öffnete sich, und der gerufene Matrose trat ein. Man sah ihm auf den ersten Blick an, daß er malayisches Blut in den Adern hatte, aber seine Gesichtsbildung erinnerte an die der Spanier. Brentano war ein Tagale, das heißt ein Mischling von einem Spanier und einer der zum Stamme der Malayen gehörenden Rassen, welche auf den Philippinen eingewandert sind, während die eigentlichen Bewohner dieser Inseln Alfuren sind.

»Brentano,« redete Kapitän Hoffmann den gelbhäutigen Matrosen an, »stammst du von diesen Inseln, zwischen denen wir uns jetzt befinden?«

»Von den Babuyan-Inseln? Nein, es sind überhaupt nur sehr wenige von ihnen bewohnt,« war die Antwort, »meine Heimat liegt an der Nordküste von Luzon.«

Luzon ist die größte Insel der Philippinen, aus zwei zusammenhängenden Teilen bestehend, von denen der nördliche gebirgig, der südliche flach ist und viele Binnenseen hat. »Du bist aber auf den Babuyan-Inseln bekannt?« fragte Kapitän Hoffmann wieder.

»Ja, sehr gut. Es waren früher große Städte darauf, von den Spaniern gegründet, und als Kind war es mein liebstes Vergnügen, wenn ich meinen Vater im Boote begleiten konnte, der zwischen diesen Inseln fischte. Er erzählte mir oft, wie er sich noch erinnern könnte, als kleines Kind die spanischen Kolonieen gesehen zu haben, mit ihren Soldaten und Festungen, und zeigte mir auch die Stelle, wo letztere gestanden. Oft brachte das Netz des Fischers dort merkwürdige Gegenstände herauf, Gewehre, Helme, Säbel und andere Waffen, die in den Maschen des Netzes hängen geblieben waren, und war das Meer nicht tief, so tauchte ich wohl selbst hinunter und suchte nach solchen Gerätschaften.«

»Ist dir bekannt, auf welche Weise die Ortschaften im Meer versunken sind?«

»Ja, Kapitän. Die Inseln wurden einst von einem großen Erdbeben heimgesucht, viele von ihnen sind völlig verschwunden, mit ihren Städten und Menschen, und die übrigen sind zum Bewohnen fast untauglich geworden, wie sich auch ihr Aussehen völlig verändert hat.« »Weißt du, wo die spanische Festung Callagos gestanden hat, die nicht mehr existiert?«

»Auch das weiß ich. Es ist nicht mehr weit von hier. Es war die größte aller Städte dort, erzählte mir mein Vater, und wir haben oft versucht, mit Netzen an langen Stricken den Meeresgrund zu erreichen, hoffend, etwas Wertvolles dabei zu fischen. Aber die Stadt ist tief, tief gesunken, wir kamen mit unseren längsten Stricken nicht auf den Boden.«

»Es wird doch angenommen, daß die Städte einfach durch das Erdbeben vom geöffneten Boden verschlungen worden sind, und daß nur einige Gegenstände und Gerippe von Menschen, welche sich außerhalb der Insel auf Schiffen befunden haben, diesem Schicksal entgangen sind. Wie kommt Ihr nun darauf, gerade da, wo diese Stadt gestanden hat, nach Ueberresten zu suchen?«

Der Matrose lächelte.

»Ich merke, Kapitän,« lächelte er, »Sie sind mit dem bekannt, was unter den Eingeborenen erzählt wird. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es wird behauptet, daß die Festung Callagos nicht so, wie die übrigen Städte, einfach versunken ist, sondern daß sich nur die Insel, auf welcher sie gestanden, gesenkt hat. Früher glaubte ich auch daran, weil ich es immer zu hören bekam, aber jetzt nicht mehr. Warum soll diese Stadt gerade eine Ausnahme gemacht haben?«

Die beiden Herren sahen einander an.

»Wirst du die Stelle bezeichnen können, wo die Stadt gestanden haben soll?« fragte Hoffmann wieder.

»Ja, ganz genau.«

»Schön, so werde ich dich nachher noch gebrauchen. Es ist gut, du kannst jetzt gehen.«

Als der Matrose das Arbeitszimmer verlassen hatte, klappte Hoffmann an dem Tische einen Deckel auf, unter welchem ein Telegraphen-Apparat sichtbar wurde. Er drückte mehrmals die Taste und sagte dann zu seinem Ingenieur:

»Ich lasse jetzt die Sonne aufnehmen, um zu berechnen, wo wir sind. Kommen wir früh genug an die Stelle, wo sich einst das spanische Callagos erhoben hat, so beginne ich noch heute die Untersuchung. Wirklich, ich brenne vor Verlangen, die Wahrheit zu erfahren. Auch die Eingeborenen der Philippinen also haben dieselbe Vermutung, wie der englische Gelehrte, daß die Insel Callagos nicht zerstört worden ist, sondern sich nur gesenkt hat, und daß somit die auf ihr stehende Stadt mit dem gleichen Namen auch erhalten ist. Der Gelehrte schließt dies aus der massiven Beschaffenheit der Insel und aus der Bewegung des Erdbebens, welches Callagos selbst nicht berührt haben soll. Wie aber diese Eingeborenen zu der Vermutung gekommen sind, weiß ich nicht.«

»Es kommt häufig vor, daß ein Volksglauben mehr Wahrheit enthält, als man ihm gewöhnlich zuschreibt,« entgegnete der Ingenieur gedankenvoll. »Wie ist es zum Beispiel in der Provinz Algier gewesen! Die dort wohnenden Araber haben immer behauptet, daß ihr wasserarmes Land mächtige unterirdische Flüsse und Seen habe, ohne daß diese jemals von einem Menschen gesehen worden wären oder daß man nur ein Wasserrauschen gehört hätte. Dieser Glaube war eben da, man tröstete sich mit dem Gedanken, wenn über der Erde alles an Wassermangel verschmachtete, daß es unten im Ueberfluß vorhanden wäre. Die französische Regierung sandte ihre besten Wasserbau-Ingenieure nach Algier, um zu untersuchen, ob doch vielleicht etwas Wahres an dieser Behauptung wäre, wodurch die sonst wenig erträgliche Provinz in eine blühende und reiche verwandelt worden wäre, aber so tief man auch grub, man stieß auf kein Wasser, und die französischen Gelehrten bewiesen haarscharf, daß in Algier überhaupt keine unterirdischen Wasserläufe existieren könnten, das Gestein, die Formation, die ganzen Verhältnisse ließen dies überhaupt nicht zu. Ihre Beweise überzeugten alle, nur die dort seßhaften Araber selbst nicht, diese glaubten weiter an die unter ihnen sich forterbende Sage. Da kommt ein blutjunger, englischer Techniker nach Algier, der etwas Ahnung vom Wasserbau hat, beschäftigt sich mit den unterirdischen Bodenverhältnissen Algiers und wirft alle Aussagen der Gelehrten mit einem Male über den Haufen; er zeigte, daß sie statt hundert Meter nur hundert und drei Meter hätten zu graben brauchen, um wirklich auf Ueberfluß an Wasser zu stoßen, aber nicht nur das, er beweist ferner auch, in welchen Irrtümern überhaupt die ganze Wasserbau-Wissenschaft bis dahin befangen war. Ist das nicht etwas Aehnliches, wie hier? Woher wußten die Araber, daß ihr Land Wasser habe, welches nur gehoben zu werden brauchte, um Algier in eine fruchtbare Provinz zu verwandeln?«

Der Telegraphen-Apparat fing an zu klappern, Kapitän Hoffmann las die gegebenen Zahlen ab und berechnete den Ort, wo sie sich jetzt befanden. »Erst in zwei Stunden können wir jene Stelle erreicht haben, der »Blitz« fährt zu langsam, aber wir wollen jetzt die Maschinenkraft schonen, wer weiß, ob wir sie nicht noch nötig gebrauchen. Außerdem ist es doch schon zu spät, um das Tauchen anfangen zu können; besser ist es, wir beginnen morgen früh, sobald die Strömung am schwächsten ist.«

»Wann würde das sein?«

»Wenn die Ebbe mit der Flut wechselt, und das ist für diese Gegend ungefähr um acht Uhr morgens.«

Eine Glocke ertönte auf dem Tische, wieder hob und senkte sich der Hebel des Telegraphen-Apparates und druckte auf den laufenden Papierstreifen Punkte und Striche.

»Ein Schiff in Sicht,« sagte Hoffman nach Durchlesen desselben, »noch eins und sogar ein Dampfer. Merkwürdig, was diese hier zu suchen haben.«

Plötzlich sprang er auf, die Augen auf den Apparat gerichtet, welcher noch immer arbeitete.

»Es ist die ›Vesta‹ rief er, »und der Dampfer ›Amor‹, sie fahren gerade auf uns zu.«

Der Hebel hörte auf zu schreiben, die Meldung des Steuermannes war zu Ende.

Kapitän Hoffmann war in der Kunst unerfahren, sich zu verstellen, und so zeigten auch jetzt, beim Lesen dieser vom Steuermann gegebenen Worte, seine Züge einen seltsamen Ausdruck, der Hoffmanns Hilfsingenieur nicht entging. Doch wußte er nicht, ob es Aerger oder Freude war, was dazu Veranlassung gab.

»Ist es Ihnen nicht lieb, daß diese beiden Schiffe sich gerade jetzt, da Sie eine interessante Arbeit vorhaben, uns nähern?« fragte er einfach. »Im Gegenteil,« rief Hoffmann, sprang auf und trat ans Fenster, welches nicht so klein wie auf anderen Schiffen war, sondern eine ganz beträchtliche Größe aufwies, aber mit noch stärkerem, fast zolldickem Glas versehen war, »im Gegenteil, es freut mich ganz außerordentlich, diese Schiffe wiederzusehen. Ich gestehe, daß ich sogar gehofft habe, ihnen in diesen Gewässern zu begegnen. Sie wissen ja, daß ich überhaupt immer über ihren Aufenthalt orientiert bin.«

Seinem offenen, ehrlichen Gesicht konnte man ansehen, daß er die Wahrheit sprach, wie sehr er sich freute, den ›Amor‹ und die ›Vesta‹ ansegeln zu sehen.

»Werden Sie die unterseeischen Untersuchungen auch vornehmen, wenn die beiden Schiffe hier bleiben?« fragte Herr Anders wieder.

»Gewiß, warum nicht? Die Herren und Damen wird das Ergebnis meiner Forschung sogar interessieren, sie reisen nicht des Geschäfts wegen, sondern zum Vergnügen und zur Förderung ihrer Bildung. Nur steht zu befürchten,« Hoffmanns Züge nahmen jetzt einen besorgten Ausdruck an, »daß sie um die Erlaubnis bitten werden, mich bei meinem gefahrvollen Unternehmen begleiten zu dürfen.«

»Würden Sie dies gestatten?«

»Nein, wenn ich nicht zu sehr bestürmt werde. Ich verlange es ja selbst von meinen eigenen Leuten nicht, im Skaphander zu tauchen, sondern frage sie stets vorher, ob sie gewillt sind oder nicht, damit ich mir bei einem etwaigen Unglücksfall keine Vorwürfe zu machen brauche.«

»Sie selbst aber behaupten doch,« lächelte der Ingenieur, welcher mit dem Kapitän fast in dem Verhältnis eines Freundes stand, oder, wenn man genauer beobachtete, von Hoffmann wie ein Sohn behandelt wurde, »daß das Tauchen im Skaphander ungefährlich wäre, und Sie beweisen dies auch dadurch, daß Sie ohne jede Vorbereitung in diesem Taucherkostüm den Weg zum Meeresboden antreten, sogar ohne Verbindungsdrähte, als wenn es einen Spaziergang auf der Promenade gälte.«

»Es ist natürlich, daß man zu dem, was man selbst erfunden oder doch wenigstens verbessert hat, selbst das größte Zutrauen besitzt; ich bin doch kein amerikanischer Schiffsbauer, der auf einem von ihm selbst gelieferten Schiffe nicht um alles Geld der Welt fahren möchte,« lachte Hoffmann und fuhr dann, wieder ernst werdend, fort, »es ist ja nur für den gefährlich, welcher den Druck des Wassers nicht aushalten kann, also besonders für schmächtige Personen, und eine solche bin ich eben gerade nicht, weil ein sofortiges Aufziehen nicht möglich ist und der Mann durch Bewußtlosigkeit vielleicht die Fähigkeit verliert, sich durch seine eigene Luft emporheben zu lassen. Ebenso kann leicht der Fall eintreten, daß die Drähte reißen, dann ist eine Verständigung mit dem Schiffe nicht mehr möglich, und der Taucher ist vollständig auf sich selbst angewiesen. Darum meine Vorsicht und mein Bedenken, ehe ich jemandem gestatte, in Skaphander größere Tiefen zu betreten.«

»Sie spielten vorhin auf die amerikanischen Schiffsbauer an,« sagte der Ingenieur. »Ist es wirklich wahr, daß diese Leute so sehr schlechte Schiffe auf ihren Werften vom Stapel laufen lassen?«

»Natürlich gibt es Ausnahmen unter ihnen,« entgegnete der Kapitän, »im allgemeinen aber ist es Tatsache, daß von amerikanischen Werften Schiffe geliefert werden, deren Qualität unter jeder Kritik ist. Es ist weniger Schuld der Erbauer, daß solch' schlechte Ware geliefert wird, als vielmehr, wie überall und bei jedem, die Schuld der Abnehmer, überhaupt derjenigen, welche die Schiffe gebrauchen wollen. ›Recht viel für's Geld – möglichst billig, wenn es auch nichts taugt‹, das sind die Maximen, nach denen leider heutzutage gekauft wird, und zwar nicht nur Kleinigkeiten, Luxusartikel und so weiter, sondern sogar so wichtige Sachen, wie Schiffe, von deren Solidität die Sicherheit von Menschen abhängt. Da fällt mir ein Geschichtchen ein, welches sich in einer Hafenstadt Nordamerikas vor einigen Jahren abspielte, und welches so recht den Yankee charakterisiert.

»Eine Aktien-Schiffsgesellschaft läßt auf einer Werft für dreimalhunderttausend Dollars einen Passagierdampfer erbauen,« erzählte Hoffmann. »Das Schiff ist fertig und läuft vom Stapel, der Direktor ist mit dem Aussehen des Schiffes zufrieden und fordert, ehe er die Kosten dafür bezahlt, den Erbauer auf, die erste Probefahrt zu machen. Der Werftbesitzer wird verlegen, er sucht nach Entschuldigungen, wendet und krümmt sich, kurz und gut, er will der Probefahrt auf dem Schiffe nicht beiwohnen, als ihm der Direktor aber energisch erklärt, das Geld nicht eher auszahlen zu wollen, als bis er zur Mitfahrt bereit sei, sagte er endlich:

»›Geben Sie mir nur zweimalhunderttausend Dollars, aber erlassen Sie mir die Probefahrt, und die Sache ist all right.‹«

Ingenieur Anders lachte laut auf.

»Der Erbauer fürchtete, die Kessel würden ihm um die Ohren fliegen und die Nieten herausgehen,« lachte er, »aber er wußte schon, wie er den Direktor zu nehmen hatte.«

»Natürlich,« meinte Hoffmann, »der hat die hunderttausend Dollars in seine Tasche gesteckt und die Probefahrt ebenfalls ruhig vom sicheren Lande aus angesehen.«

Die ›Vesta‹ und der ›Amor‹ waren unterdessen so nahe herangekommen, daß man sie aus dem Fenster deutlich sehen konnte. Auch sie hatten den »Blitz«, das befreundete Schiff, erkannt und begrüßten es, indem, sie ihre Namen signalisierten und die Nationalitätsflagge an der Fahnenstange dreimal auf- und abzogen.

Kapitän Hoffmann ließ den Gruß erwidern, ohne aber den Befehl dazu mündlich zu erteilen, noch sich dabei des Sprachrohrs zu bedienen, durch welches Steuermann Nagel gerufen worden war. Der Telegraph spielte auf dem »Blitz« eine große Rolle.

Der Kapitän schien sich überhaupt meist in seinem Arbeitszimmer aufzuhalten oder doch wenigstens sehr viel Zeit darin zu verbringen; die überall auf Tischen, Stühlen und Pulten herumliegenden, aufgeschlagenen Bücher, Landkarten und beschriebenen Papiere bewiesen, wie sehr er sich mit Studien beschäftigte, aber die auf seinem Arbeitstische aufgestellten Apparate verrieten auch, wie wir übrigens schon bemerkt haben, daß er sich von hier aus nicht nur vollkommen über die nautischen Verhältnisse des »Blitz« orientieren konnte, über Fahrschnelligkeit, Kurs, und so weiter, sondern, daß es ihm auch möglich war, von hier aus seinen Leuten Kommandos zukommen zu lassen, das ganze Schiff nach seinem Belieben zu dirigieren.

Jetzt eilte er an Deck, der »Blitz« lag auf Befehl mit aufgezogenen Segeln still und erwartete die beiden Schiffe, deren Besatzungen an der Bordwand standen und unverhohlen der Freude Ausdruck gaben, das befreundete Schiff anzutreffen.

»Kapitän Hoffmann,« rief Ellen hinüber, sobald die ›Vesta‹ in Sprachweite war, »welch ein unverhofftes Wiedersehen! Darf ich Sie fragen, was Sie veranlaßt, zwischen diesen öden Inseln stillzuliegen? Fast sieht es aus, als wollten Sie hier Ihr Nachtlager aufschlagen.«

»Erraten!« rief Hoffmann zurück. »Allerdings will ich, wenn auch nicht gerade hier, während der Nacht liegen bleiben, und wenn die ›Vesta‹ dem »Blitz« dabei Gesellschaft leistet, so soll es mir äußerst angenehm sein.«

»Ich habe eigentlich keinen Grund, meine Fahrt zu unterbrechen,« entgegnete Ellen, »doch ich vermute, daß etwas Außerordentliches Sie veranlaßt, vor Anker zu gehen. Ich habe schon soviel von den wissenschaftlichen Untersuchungen gehört, welche Sie während Ihrer Reise unternehmen sollen, daß Sie meine weibliche Neugierde verzeihen müssen, wenn ich einmal einer solchen beiwohnen möchte; habe ich recht, wenn ich vermute, daß es sich in diesem Falle um etwas Aehnliches handelt?«

»Es ist wirklich so, und wenn Sie meinem Unternehmen beiwohnen wollen, so soll es mir sehr angenehm sein.«

Unterdessen war auch der ›Amor‹ angelangt, und beide Schiffe lagen links und rechts vom »Blitz«, aber noch in genügender Entfernung, um manövrieren zu können. Als die Engländer erfuhren, daß Kapitän Hoffmann sich in diesen Gewässern aufhielt, um morgen früh eine interessante Beobachtung anzustellen, über die er sich vorläufig noch nicht aussprach – die Entfernung war zu einer bequemen Unterhaltung doch zu groß – so beschlossen auch sie sofort, dem »Blitz« Gesellschaft zu leisten.

Jetzt gab Hoffmann den Befehl, die Segel fallen zu lassen, um mit den Schiffen gleiche Fahrt halten zu können – die schwarze Leinwand des »Blitz«, über welch' sonderbare Farbe sich alle so wunderten, rollte herab.

»Wie merkwürdig,« rief Ellen erstaunt, als sie das Ausführen des Kommandos beobachtete, »die Matrosen legen die Brassen einfach über die Winden, machen eine Handbewegung, und jene beginnen sich aufzuwinden, ohne daß sie selbst drehen. Der »Blitz« muß also eine Hilfsmaschine haben. Wer hätte das gedacht!«

»Es ist ja kein Schornstein zu sehen,« meinte eine der Vestalinnen.

»Wer weiß, wo dieser verborgen ist! Nun, heute abend, wenn mir vor Anker liegen, wollen wir dem »Blitz« einmal einen Besuch abstatten, und die Maschine, welche die Winde in Bewegung setzt, in Augenschein nehmen.«

»Kapitän Hoffmann soll aber jede Bitte um Besichtigung seines Schiffes rundweg abschlagen,« sagte Miß Thomson.

»Uns gegenüber wird er dies schon nicht tun, deshalb habe ich keine Sorge,« lächelte Ellen. »Ich glaubte immer, Kapitän Hoffmann könnte überhaupt niemandem eine Bitte abschlagen, wohl, wenn er brieflich darum gefragt wird und brieflich antworten kann, aber nicht, wenn man ihn unter vier Augen spricht. Nun, wir werden ja sehen!«

Auch auf dem ›Amor‹ war die seltsame Manövrierfähigkeit des »Blitz« bemerkt worden, und die Herren, welche doch alle im Bedienen eines Schiffes sehr bewandert waren, weil die Jachten ungeheuer aufmerksam und schnell bedient werden müssen, waren außer sich vor Staunen über die Schnelligkeit, mit welcher auf jenem Rollschiff gearbeitet wurde.

Noch war das Kommando nicht über die Lippen des Kapitäns, so lagen die Brassen über den Winden und gleichzeitig, wie mit einem Zauberschlage, hatte sich die schwarze Leinwand wieder entfaltet. Die Besatzung eines Kriegsschiffes hätte nicht besser exerzieren können. Alles ging Hand in Hand, jeder einzelne Matrose hatte seine »Station«, das heißt den Platz, auf welchen er beim Kommando sofort springen mußte.

Bei dem schwachen Winde dauerte es noch zwei Stunden, ehe der »Blitz« die Stelle erreicht hatte, wo er die Nacht über liegen bleiben sollte. Noch ehe Hoffmann ankern ließ, signalisierte er den beiden Schiffen, dicht an sie heranzufahren, und kaum lagen sie links und rechts, dicht neben dem seinen, so rasselten aus den Klüsen, das heißt aus den Löchern, welche sich hinten und vorn im Schiffsrumpf befinden, donnernd die Ankerketten herab, die eisernen Haken bohrten sich in dem Grunde fest, und der »Blitz« lag still.

»Lassen Sie die Anker nicht fallen,« rief Kapitän Hoffmann, »Sie finden keinen Grund.«

Aber diese Warnung kam zu spät oder fand keine Beachtung. Die Mannschaften des ›Amor‹, wie auch der ›Vesta‹, gewöhnt, immer wie bei einem Wettspiel möglichst schnell zu arbeiten, und besonders, wenn sie von fremden Seeleuten beobachtet wurden, waren sofort dem Beispiele Hoffmanns gefolgt; auch ihre Anker fielen. Zu spät sahen sie ein, wie unklug sie gehandelt hatten, als sie die Anker einfach fallen ließen, ohne vorher die Tiefe gemessen zu haben.

Sie ahmten einfach das Manöver des ›Blitz‹ nach, denn, dachten sie, warum sollten ihre Schiffe nicht dasselbe ausführen können wie dieser? Aber ihre langen Ankerketten waren bereits abgelaufen, ohne Grund gefunden zu haben. Die des ›Blitz‹ dagegen rasselten noch einige Minuten weiter, ehe die Anker den Boden erreicht hatten – seine Ketten mußten schier unendlich lang sein.

Für den ›Amor‹ war es ein leichtes, seine beiden Ketten emporzuheben. Sie wurden einfach über die Winden gelegt, der Dampf hineingeleitet, die Arbeiter daneben gestellt, und ohne daß sich die Herren darum zu kümmern brauchten, rollten sie auf, bis die Anker wieder regelrecht am Schiffsrumpf hingen.

Nicht so war es auf der ›Vesta‹, das Ankerhieven war für die Damen eine sehr beschwerliche Arbeit, welche, waren die Ketten, wie jetzt, abgelaufen, stundenlang dauerte. Das Ablassen ging von selbst von statten, aber beim Emporwinden mußten die Mädchen so lange um das Gangspill, in dem die Handspeichen steckten, marschieren, bis die Anker wieder oben lagen. Drei Stunden waren für diese Arbeit mindestens zu rechnen.

Ellen war wütend, die anderen Vestalinnen ärgerlich, als sie den Matrosen des ›Blitz‹ anmerkten, wie diese kaum ein spöttisches Lächeln über das Mißgeschick der Mädchen unterdrücken konnten, aber es half nichts, sie mußten sich zur unbequemen Arbeit aufraffen.

Auf dem ›Amor‹ begann bereits die Dampfwinde zu arbeiten; Hoffmann leitete noch das Ankern, sobald er aber damit fertig war, wandte er sich an Ellen, welche auf der Brücke stand und Kommandos erteilte.

»Es ist meine Schuld, daß Ihnen das passierte, Miß Petersen,« sagte er, »ich hätte Sie eher warnen sollen, hier nicht die Anker fallen zu lassen, es ist hier »Wie lang sind denn eigentlich Ihre Ketten?« rief Ellen, schon wieder etwas beruhigt. Die Mädchen steckten bereits die Handspeichen in das Gangspill.

»Bedeutend länger, als die anderer Schiffe,« lächelte Hoffmann, »ich führe sie als Ballast mit. Aber lassen Sie nur, die Damen brauchen sich nicht die Mühe zu machen, die Ketten durch eigene Kraft aufzuwinden, in zehn Minuten sollen sie wieder an Ort und Stelle liegen.«

Er beauftragte einige Matrosen, ein starkes Stahltau herbeizubringen und ließ dieses von den Vestalinnen nach seiner Weisung mit einer doppelten Schlinge um das Gangspill winden. Die Enden des Taues konnte man sehen, sie liefen erst über eine Winde an Deck des »Blitz« und dann ins Zwischendeck hinein.

Waren die Damen schon verwundert gewesen, wie geschwind das Segelmanöver des »Blitz« ausgeführt worden war, so waren sie jetzt völlig erstaunt über die Kraft, welches dieses Schiff beherbergen mußte. Auf einen Wink des Kapitäns begann die Winde zu arbeiten, so daß sich das Gangspill mit drehen mußte, und noch waren keine zehn Minuten vergangen, so lagen die Anker wieder über dem Wasserspiegel – die Kette des ›Amor‹ war erst zum vierten Teile aufgewunden. Die stärkste Schiffsmaschine hätte keine solche Kraft entwickeln können, wie jetzt diese Winde, welche die schweren Ankerketten aufzog, als wären sie dünne Bindfäden.

»Was für eine Kraftmaschine mag er nur an Bord haben?« meinte Ellen zu ihren Freundinnen.

»Jedenfalls einen von Elektrizität getriebenen Motor,« behauptete Miß Murray, »Sie erinnern sich doch, daß wir schon mehrere Male beobachtet haben, wie er Elektrizität verwendete, so zum Beispiel, als er mit farbigen Lichtern signalisierte und als er den riesigen Scheinwerfer in Tätigkeit setzte. Es kann gar nicht anders sein.«

»Aber wenn der »Blitz« wirklich mit einer elektrischen Maschine ausgestattet ist, so wundert es mich, daß diese nicht zur Fortbewegung des Schiffes benutzt wird.« »Wer weiß, ob dieses nicht doch der Fall ist,« meinte Johanna, »wir haben den ›Blitz‹ noch nicht im Dock gesehen. Sehr leicht möglich, daß er im Inneren Maschinen und außenbords eine Schraube trägt.«

Ebenso wurde auf dem ›Amor‹ darüber gesprochen, wie seltsam es sei, daß der ›Blitz‹ die schweren Ankerketten mit solcher Leichtigkeit aufwinden könne; auch die Herren wußten, daß dem ›Blitz‹ Elektrizität zur Verfügung stand.

Die Unterhaltung wurde unterbrochen durch Kapitän Hoffmann, welcher wieder an Deck erschien und die Besatzungen beider Schiffe mit höflichen Worten einlud, an Bord des ›Blitz‹ zu kommen, wo er sie über dasjenige, was er vorhabe, in Kenntnis setzen wolle.

Gern folgten alle dieser Einladung; war ihnen doch einmal Gelegenheit geboten, das Innere des Schiffes zu besichtigen, für welches sie sich immer mehr zu interessieren begannen.

Die Herren und besonders die Vestalinnen glaubten doch, die Räumlichkeiten ihrer Schiffe, welche ihnen zu gesellschaftlichen Zusammenkünften dienten, mit möglichster Eleganz und ebenso vielem Geschmack eingerichtet zu haben, wie aber waren sie erstaunt, als sie Kapitän Hoffmann in die große Kajüte führte, welche fast das ganze Zwischendeck einnahm!

Der ›Blitz‹ war ein sehr großes Vollschiff, bedeutend größer als die ›Vesta‹, und nicht wie diese, in mehrere geräumige Kajüten eingeteilt, sondern den Hauptteil machte nur ein Salon aus, in den die Gäste jetzt ohne Zeremonie eintraten.

Auf den ersten Blick sah man, daß dieser mächtige Saal, so elegant er auch mit Tischen, Stühlen, Diwans und anderen Möbeln ausgestattet war, doch einem ganz anderen Zwecke diente, als eine Gesellschaft aufzunehmen.

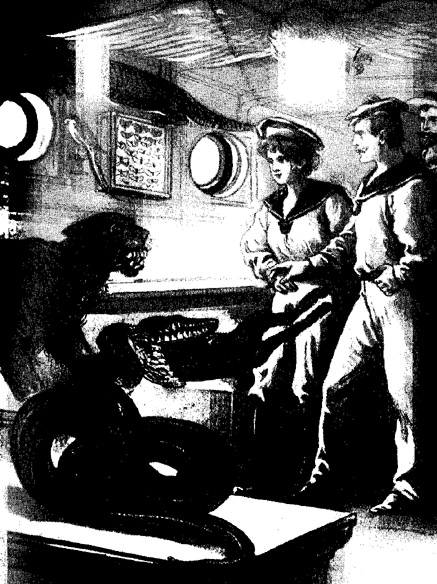

Hope klatschte beim Eintreten vor Entzücken in die Hände, sie sah hier ihre Kabine, das sogenannte Museum, hundertfach vergrößert, wieder. Es war wirklich ein Museum, das sich ihren erstaunten Augen darbot. Die ganze Erde, alle Meerestiefen hatten zu seiner Ausschmückung beitragen müssen. Rings an den Wänden liefen Regale und Simse hin, auf denen ausgestopfte Tiere standen, vom Löwen und Königstiger an bis zur sibirischen Spitzmaus herab, überall in der Mitte waren Gruppen solcher ausgestopfter Tiere in natürlichen Stellungen verteilt, aufgebaut.

Einer Person, welche zum ersten Male diesen Raum betrat, mußte ein Grausen überlaufen.

Gleich beim ersten Blick sah man einen prachtvollen Löwen, zum Sprunge zusammengeduckt, so natürlich, daß man förmlich das Glühen der Augen, den heißen Atem und das dumpfe Knurren zu bemerken glaubte, aber die Augen streiften über den Eintretenden hinweg nach einer Antilope, welche sich angstvoll auf den Boden schmiegte, als wäre sie durch den furchtbaren Blick des Raubtieres der Fähigkeit beraubt, sich durch Flucht ihrem Schicksale zu entziehen. Man erwartete jeden Augenblick, die Katze würde durch die Luft sausen und die Pranken in den Leib der unglücklichen Antilope schlagen, so natürlich war alles gemacht.

In einer anderen Gruppe kämpften zwei Leoparden miteinander, der größere hatte den schwächeren zu Boden geworfen und stand, die Tatze zum Schlag erhoben, auf ihm; wieder in einer anderen schickte sich eine Riesenschlange eben an, einen südamerikanischen Hasen in dem weitaufgerissenen Rachen verschwinden zu lassen. Kurz, die meisten der ausgestopften Tiere, und es war eine große Anzahl vorhanden, vertraten nicht nur einfach als ausgestopfte Felle ihre Gattung, sondern es war ihnen mit kunstvoller Hand Leben verliehen worden, und zwar mit solcher Treue, daß man sofort merkte, der Arrangeur müßte mit dem Leben und Charakter dieser Tiere völlig vertraut sein.

»Es gibt kein einziges unter diesen Tieren,« erklärte Kapitän Hoffmann, »welches ich nicht mit eigener Hand erlegt hätte, dort, jenen Kolibri sowohl, wie diesen Kondor, dessen Flügel fast den ganzen Saal in der Breite durchmessen, dieses Kaninchen wie dort den Löwen. Ich habe mich bemüht, die Tiere immer in solcher Stellung aufzubauen, in der ich sie selbst überrascht habe, und so erinnere ich mich stets bei ihrem Anblicke des Jagdabenteuers, welches ich dabei erlebte.«

Desgleichen hatte das Meer seine seltensten Bewohner hergeben müssen, um dieses Museum zu schmücken, und wer sie kennt, diese seltsamen, komischen und schrecklichen Gestalten, welche Fischen nicht mehr ähneln, der kann sich ein Bild von dieser Abteilung machen.

Aber Kapitän Hoffmann mußte nicht nur ein eifriger Jäger und Fischer sein, denn auch die gesamte Insektenwelt der Erde war durch Repräsentanten vertreten, von den bunten Schmetterlingen, deren Flügelspanne einen Viertelmeter beträgt, bis zum kleinsten Holzwurm; sie alle waren in Glaskästen aufgereiht, welche an der Wand hingen.

Doch nicht nur das Reich der Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, wie Schlangen und Schildkröten, Schnecken, Muscheln und so weiter hatte hier seine Wohnung aufgeschlagen, auch das Reich der Pflanzen war vertreten, wie das der Steine, und die Edelsteine bildeten eine Abteilung für sich. Die Diamanten in allen Farben und Größen, die Smaragden, Rubinen, Topase und so weiter, welche hier zu sehen waren, hätten nicht von einem fürstlichen Vermögen aufgewogen werden können, desgleichen die Perlen. Und alles war, wie Hoffmann sagte, von ihm selbst gesammelt, nicht ein einziges Stück des Museums war angekauft worden.

Alle übrigen freien Stellen des Saales wurden von Bücherschränken ausgefüllt, und mit Bewunderung bemerkten die Gäste, daß die Werke in fast allen Sprachen der Erde abgefaßt waren. Aber es waren nicht nur Schaustücke; Kapitän Hoffmann mußte sich wirklich viel mit ihnen beschäftigen, und der Inhalt mußte ihm geläufig sein, denn überall lagen auf Tischen und Stühlen aufgeschlagene Bücher herum, ebensogut in englisch, deutsch, französisch, spanisch oder italienisch, wie in außereuropäischen Sprachen, in arabisch, indisch, sogar in Sanskrit, der ältesten Sprache,

Sonst waren die Wände noch mit Waffen und Gegenständen geschmückt, wie man sie bei fremden, wilden oder wenig kultivierten Volksstämmen vorfindet, aber nicht nur kleine, wie sie als Zimmerschmuck dienen, sondern es waren beispielsweise Boote der Südsee-Insulaner, eine Binsenhütte der Neger von Ostafrika und anderes mehr vorhanden.

Jetzt wurde der Saal von dem schwachen Lichte beleuchtet, welches die untergehende Sonne durch die vielen Fenster hereinwarf, aber auch bei Nacht konnte hier Tageslicht hervorgezaubert werden, wie Hoffmann zeigte.

Es herrschte, wie gesagt, nur ein trübes, unsicheres Licht im Saale, plötzlich aber – Hoffmann stand gerade an einem Schranke, in welchem viele Apparate aufgestellt waren – hüllte vollkommene Finsternis die Anwesenden ein, kein Strahl drang mehr durch die Fenster; sie mußten durch irgend eine Vorrichtung gleichzeitig mit Läden verschlossen worden sein.

Noch ehe die in der schwärzesten Finsternis Stehenden sich über die Ursache dieses plötzlichen Wechsels vollkommen klar waren, erscholl da, wo sich Kapitän Hoffmann befand, ein lautes Knattern und Prasseln. Lange, blitzähnliche Flammen schienen aus dem Wandschranke zu zucken, und dann strahlte plötzlich der Saal im Scheine von unzähligen elektrischen Glühlämpchen wieder, welche überall angebracht waren und ein so helles Licht von sich gaben, daß selbst das der Sonne nicht damit zu vergleichen war.

»Sie müssen ja eine enorm starke Maschine zum Erzeugen von Elektrizität haben!« rief Ellen erstaunt. »Aber Sie besitzen doch keinen Dampfmotor, sonst würden Sie nicht immer unter Segel fahren, sondern sich der Fortbewegung mit der Schraube bedienen.« »Auch der ›Amor‹ besitzt eine Maschine und fährt doch meist unter Segel,« antwortete Hoffmann lächelnd, »ebenso verhält es sich mit dem ›Blitz‹.«

»Wo haben Sie die elektrische Maschine stehen?« fragte Harrlington, erst jetzt die unzähligen, grünen Drähte bemerkend, welche wie Schlangen an den Wänden des Saales emporkrochen und an der Decke weiterliefen. »Haben Sie mehrere gleichmäßig verteilt, oder ist nur eine einzige, große vorhanden, und womit wird dieselbe bewegt?«

»Ich habe überhaupt keine elektrische Maschine,« lächelte Kapitän Hoffmann.

»Nicht?« riefen alle gleichzeitig, erstaunt.

»Nein, ich speise alle meine Lampen und Apparate aus Batterieen.«

»Nicht möglich! Zu so vielen Lampen müßten Sie ja eine ungeheure Anzahl und enorm große Batterieen besitzen.«

»Und doch ist es so, und meine Batterieen sind nicht einmal umfangreich.«

»Aber Sie wollen doch nicht sagen, daß Sie mit der aus den Batterieen entnommenen Elektrizität auch die Winde in Bewegung setzten, welche vorhin die Kette aufhievte?« »Gewiß, es war dies ein Aufwand von Kraft, welchen meine Batterieen kaum merken. Sie sind so stark, daß ich sämtliche an Deck stehenden Winden zu der schwersten Arbeit verwende und mich noch die ganze Takelage bewegen kann, und immer, ohne die Batterieen besonders angreifen zu müssen.«

Das Erstaunen der Zuhörer wuchs immer mehr, sie alle waren mit den Gesetzen der Elektrizität genügend bekannt, sie wußten auch, wie weit man sich dieselbe dienstbar gemacht hatte, und waren in der Maschinerie bewandert, aber etwas Aehnliches, wie hier, hatten sie noch nie gesehen.

Kapitän Hoffmann tat dabei, als handele es sich um etwas ganz Einfaches.

»Aber, was haben Sie denn in aller Welt für Batterieen? Es müssen doch ganz ungewöhnliche sein, denn mit jenen, welche wir kennen, kann man kaum einige Glühlampen in Funktion setzen. Zu jeder größeren Kraftleistung durch Elektrizität ist doch eine Dynamomaschine nötig, welche erst wieder durch einen Motor getrieben werden muß.«

»Ich habe allerdings eine eigene Erfindung, diese Batterieen zu verwenden,« erklärte Hoffmann. »Sie sind insofern unerschöpflich, als die ihnen entnommene Kraft sich immer wieder ersetzt, und diejenige, welche verloren geht, steht mir kostenlos zur Verfügung.«

»Ich verstehe Sie nicht, erklären Sie sich , bitte näher!« rief Lord Harrlington.

Hoffmann wurde etwas verlegen.

»Verzeihen Sie mir,« sagte er dann, »wenn ich Sie nicht vollständig über das System aufkläre, welches ich zur Erzeugung der Elektrizität verwende, aber ich werde Ihnen nachher die Batterieen zeigen, und Sie werden sich über ihre Einfachheit wundern, wenigstens über ihr einfaches Aussehen. Würde ich Ihnen aber das Prinzip erklären, worauf das Erzeugen der Elektrizität beruht so würden Sie schwerlich viel davon verstehen, selbst wenn Sie Fachmann wären, weil natürlich ein Geheimnis dabei ist, in dessen Besitz ich zufällig gekommen bin. Nur so viel will ich Ihnen erklären, daß ich nach jeder geforderten Arbeit darauf bedacht bin, die verlorene Kraft möglichst wieder zu ersetzen, zum Beispiel durch die eigene Reibung der Räderwerke, und daß ich die verloren gehende Elektrizität dem Meere entnehme. Verzeihen Sie die Offenheit, mit welcher ich Ihnen erkläre, nicht weiter auf diese Erfindungen eingehen zu wollen, aber wirklich, glauben Sie mir, Sie würden ihnen nicht folgen können. Ich bin Ingenieur und habe mich Zeit meines Lebens fast ausschließlich nur mit Elektrizität beschäftigt, bin aber nicht zum Erklären befähigt. Jeder meiner Sätze, welchen ich mit endlosen Formeln zum nötigen Verständnis ausschmücken müßte, würde Ihnen ein Rätsel sein, während ich alles selbstverständlich finde, und, was die Hauptsache ist, das Geheimnis, welches ich besitze, ist mir Wohl bekannt, ich kenne seine Wirkung, ich kann diese ausnutzen, aber ich weiß nicht, auf welche Weise sie stattfindet.«

Immer erstaunter hatten die Herren und Damen seinen Worten gelauscht, aber da sie sahen, wie verlegen Kapitän Hoffmann dabei wurde, so unterdrückte jeder seine Neugier und hoffte nur, noch mehr Merkwürdiges auf diesem Schiffe zu sehen. Uebrigens hatte Hoffmann recht, eine gründliche Kenntnis der Gesetze der Elektrizität ging ihnen doch ab, sie wußten nur so viel davon, wie ihnen einst auf der Schule über diese merkwürdige Naturkraft gelehrt worden war.

»Nur eine Frage erlauben Sie mir noch,« nahm Lord Harrlington das Wort. »Sie sagten, Sie entnähmen dem Meere Elektrizität?«

»Ja. Wie in der Luft stets Elektrizität vorhanden ist, welche sich zum Beispiel bei Gewittern in Gestalt des Blitzes zeigt, so auch im Meer. Durch Reibung des Salzwassers mit einem Amalgam nun erzeuge ich mir beliebig viel Elektrizität. Dieses Amalgam ist das Geheimnis, von dem ich sprach; ich kann es herstellen, weiß aber weder, warum es solche Kraft besitzt, noch wie es wirkt.«

»Warum benutzen Sie diese Kraft nicht, um den ›Blitz‹ damit zu treiben?«

»Ich tue dies doch manchmal,« lächelte Hoffmann.

»Aber Sie fahren doch immer mit Segeln?«

»Gewiß, eben um durch Reibung des Amalgams mit dem Meerwasser Elektrizität zu erzeugen. Die erhaltene Elektrizität verwende ich für die Lampen und Apparate; ist genügend vorhanden, so kann ich sie auch zum Treiben des Schiffes benutzen. Der ›Blitz‹ besitzt eine Schraube.«

Die Gäste gaben sich mit dieser Erklärung zufrieden, sie wollten dem Ingenieur, der seine jedenfalls immensen Kenntnisse unter dem Mantel der Bescheidenheit verbarg, nicht weiter über die Geheimnisse des ›Blitz‹ ausforschen, aber sie wünschten sich alle Glück, einmal Gelegenheit gefunden zu haben, das Schiff in seiner Tätigkeit besichtigen zu können. Sie hofften nur, daß der morgende Tag noch recht viel neue Ueberraschungen bringen möchte; alles hier an Bord schien ja mit übernatürlichen Kräften ausgestattet zu sein, wie sie bald noch merken sollten.

Kapitän Hoffmann kam auf sein Vorhaben zu sprechen; es handelte sich um nichts Geringeres, als um einen Besuch des Meeresgrundes, ja, sogar um einen Spaziergang auf demselben.

Er erzählte ihnen von der spanischen Festung Callagos, welche einst hier, wo der ›Blitz‹ eben ankerte, auf einer Insel gestanden hatte und welche, wie bereits erwähnt, durch ein von einem schrecklichen Orkan begleitetes Erdbeben verschlungen worden war.

Ein spanischer Gelehrter, der diese Inselgruppe zum Gegenstand seiner wissenschaftlichen Studien gemacht, hatte die Vermutung ausgesprochen, die Insel Callagos, wäre wahrscheinlich nicht, wie die übrigen Inseln, zerborsten und vollständig vernichtet, sondern wäre einfach untergesunken, alles Daraufstehende mit sich nehmend, und unter den umwohnenden Eingeborenen ging ein ähnliches Gerücht.

Sie behaupteten, jene Spanier in Callagos, die Unterjocher ihres Landes, müßten zur Strafe für ihre Freveltaten auf dem Merresgrunde weiterleben, ihre Häuser stünden noch ebenso da, wie früher, die Soldaten müßten noch exerzieren, alles ginge derselben Beschäftigung nach, und war das Meer recht stürmisch, das Wasser aber klar, so sollte man sie sogar mit verzweifelten Gesichtern in der Tiefe sehen können.

Die gesunkene Stadt morgen zu besuchen, wenn an dem Gerüchte überhaupt etwas Wahres war, lag in der Absicht des Kapitäns.

Hoffmann gab seinen Gästen die Erklärung über den Taucherapparat, in welchem er den Meeresboden betreten würde, über den Skaphander, welcher sich sehr von dem sonst angewendeten Taucherapparat unterscheidet, obgleich es auch seine Hauptaufgabe war, den Mann unter Wasser mit frischer Luft zu versehen.

Als Hoffmann in der Erklärung so weit war, daß ein Vorzeigen des Apparates selbst nötig wurde, trat, als wäre er gerufen worden, oder als hätte er dem Erklärer gelauscht, ein Matrose mit den Bestandteilen des Skaphander herein. Die meisten, hatten so vertieft zugehört, daß sie dies nicht bemerkten, die übrigen wunderten sich allerdings, doch hatten sie schon bemerkt, daß der Ingenieur in diesem Saale jedenfalls, in der Lage war, sich durch irgend ein Mittel mit seinen Leuten an Deck verständigen zu können.

Der Skaphander hatte dasselbe Aussehen wie ein sonst gebräuchlicher Taucherapparat, nur wurde ihm die Luft nicht mittels eines Schlauches zugeführt, sondern diese befand sich in zusammengepreßtem Zustande in einem Kasten, welcher auf dem Rücken getragen wurde. Zwei Schläuche führten die Luft in den dicken Glasballon, der den Kopf des Tauchers verhüllte. Gleichzeitig befand sich in dem Kasten auch eine elektrische Batterie zum Speisen der vorn am Gürtel getragenen Glühlampe. Am Gürtel befand sich noch ein Telegraphen-Apparat, durch welchen mittels eines Kupferdrahtes nach oben Zeichen gegeben werden konnten, während der Taucher die gegebenen Anweisungen durch Klopfen im Ballon hörte.

Dann kam, man auf die Merkwürdigkeiten zu sprechen, welche den Taucher auf dem Meeresgrunde erwarteten, die in größerer Tiefe lebenden, seltsamen Geschöpfe und Pflanzen; Hoffmann erzählte von riesigen, vielarmigen Polypen, von Seeschlangen, ungeheueren Krebsen und Spinnen, und daß er nicht übertrieb, das bewies er mit Photographieen, welche er mittels eines intensiven, elektrischen Lichtes und eines eigens dazu erfundenen Apparates am Meeresgrund aufgenommen hatte. Auch trat mitten in seiner Erzählung ein anderer Matrose herein und brachte seltsame Muscheln, Seesterne und andere Gebilde, wie man sie nur in großen Tiefen vorfindet, und die wenig bekannt sind.

Ellen hatte mit angehaltenem Atem den Erzählungen des Ingenieurs gelauscht, ihre Augen leuchteten fieberhaft, als sie die Photographien der Meereswunder betrachtete, und die rätselhaften Gebilde, die umhergereicht wurden, wanderten in ihren Händen.

»Kapitän Hoffmann,« sagte sie mit erregter Stimme, als der Ingenieur geschlossen hatte, »treten Sie die Reise nach dem Meeresgrunde allein an?«

»Noch vier meiner stärksten und geschicktesten Taucher nehme ich mit mir,« antwortete er.

»Warum die geschicktesten? Ist es so schwierig, im Skaphander zu tauchen? Gehört dazu erst Unterricht?«

»Das nicht. Jedermann kann darin tauchen, wenn er kräftig genug ist, den Wasserdruck auszuhalten, denn das Zuführen und Einatmen der Luft wird durch einen Mechanismus geregelt. Der Taucher muß nur im Telegraphieren bewandert sein, und die Waffen, welche er mitbekommt, geschickt zu führen wissen, denn auf dem Meeresgrunde ist es nicht ganz ungefährlich. Gewaltige Tiere lauern auf ihre Beute, und je tiefer man kommt, desto größer werden die Ungeheuer, desto größer die Gefahr. Ich selbst gehe ohne Telegraphenapparat hinunter, damit mich die Drähte nicht hindern, und so müssen meine Leute für die Verständigung sorgen.«

»Also jeder kann im Skaphander tauchen, Kapitän Hofmann?« rief Ellen. »Dann nehmen Sie mich mit! Ich bin kräftig und unerschrocken. Ich werde Ihnen nicht hinderlich sein, außerdem spreche ich Sie von jeder Verantwortung frei.«

Hoffmann wurde über diese Bitte bestürzt, noch mehr, als auch verschiedene der Herren ihn bestürmten, auch sie an der Expedition teilnehmen zu lassen. Vergebens warnte er – es half ihm nichts. So, wie es ein Ingenieur, Herr Anders, geahnt hatte, ließ man ihn nicht eher in Ruhe, als bis er nachgiebiger gestimmt war.

»Gut denn,« sagte er endlich, »ich gestatte den Herren, im Skaphander den Meeresboden zu besuchen, aber nicht hier. Hier ist es zu tief. Ich kenne flachere Stellen, nicht weit entfernt, wo Sie die Wunder der Meerestiefe schauen können.«

»Aber die gesunkene Stadt ist ja das Interessanteste,« rief Lord Harrlington. »Nein, können wir nicht Callagos sehen, so wollen wir überhaupt nicht tauchen. Kapitän Hoffmann, geben Sie nach! Wir sind alle gesunde, kräftige Männer, welche Ihren stärksten Matrosen nichts nachgeben; probieren Sie es nur einmal. Sehen Sie mich an, ich bin zwar schmächtig gebaut, aber stellen Sie mich einmal dem Matrosen gegenüber, den Sie vielleicht als Herkules bezeichnen, und dann wollen wir einmal sehen, wer von uns beiden die schwereren Gewichte heben kann. Ebenso hier mein Freund Williams, der erträgt sicher auch jeden Wasserdruck, und für Lord Hastings brauchen Sie keine Angst zu haben, dessen Knochen vertragen die Umarmung eines Bären. Nichts da, Kapitän Hoffmann, Sie müssen unsere Begleitung erlauben, oder wir springen Ihnen einfach nach.«

Alles Widerstreben Hoffmanns half nichts, er mußte schließlich klein beigeben.

»Meinetwegen,« sagte er, »ich gestatte Ihnen, mich zu begleiten, so weit es die Anzahl der Skaphander erlaubt, nur erkläre ich hiermit den Herren, daß ich oder meine Leute für keinen Unglücksfall verantwortlich zu machen sind.«

»Und ich?« rief Ellen.

»Sie dürfen auf keinen Fall mit,« erklärte Hoffman entschieden. »Ihr Körper hält den Druck nicht aus.«

»Oho,« entgegnete Ellen, »das kommt erst auf eine Probe an. Ich glaube, daß ich, ebenso wie jeder dieser Herren, befähigt bin, den Gang in die Tiefe anzutreten.«

Ellen setzte dem in Verlegenheit getriebenen, armen Kapitän so lange zu, bis ihm nichts anderes übrig blieb, als auch ihr die Begleitung zu erlauben.

Eine Vorsichtsmaßregel mußte sie aber über sich ergehen lassen, bei deren Verweigerung er ihr das Tauchen unter keinen Umständen erlaubt hätte. Während die anderen Taucher nur durch Drähte mit dem ›Blitz‹ in Verbindung blieben – das Telegraphieren war ja allen vom Schiffsdienst aus bekannt – sollte Ellen an einem Tau befestigt werden, und sie mußte in die Hand Hoffmanns das feste Versprechen abgeben, sich an demselben sofort emporziehen zu lassen, sobald es der Kapitän zur Wahrung der Sicherheit für notwendig halten sollte.

Die Herren und Damen, hatten sich wieder an Bord ihres Schiffes zurückbegeben, um eine vor Aufregung schlaflose Nacht zu verbringen, nur eine einzige war noch für einige Zeit auf dem ›Blitz‹ zurückgeblieben – Johanna.

Wir finden beide, Johanna und Hoffmann, in leisem, innigem Zwiegespräch in dem Salon stehen.

Das Gespräch mußte bald eine andere Wendung genommen haben, des Ingenieurs Gesichtsausdruck ward erst bestürzt, ja unwillig, dann aber traurig, und kopfschüttelnd hörte er der Geliebten zu, welche ihn mit irgend einer Bitte bestürmte und nicht eher ruhte, als bis sie eine Zusage erhalten hatte.

»Gut denn,« sagte er endlich und schloß Johanna in seine Arme, »wenn du es für deine Pflicht hältst, so will ich dich nicht davon abhalten. Aber natürlich mußt auch du an einem Tau befestigt werden, und außerdem mußt du mir versprechen, dich nicht aus meiner Nähe zu entfernen, eher von Miß Petersen, als von mir.«

»Ich werde dafür sorgen, daß Ellen immer in deiner, also auch in meiner Nähe bleibt,« lächelte sie.

»Und ich werde sorgen, daß meiner lieben Johanna kein Unglück passiert,« sagte Hoffmann und küßte seine

Braut, »doch kann ich dir nicht sagen, welch schwere Sorgen mich ängstigen, weiß ich dich in fortwährender Gefahr und die, in welche du dich morgen begiebst, ist keine kleine.«