|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mancher Weidmann der Gegenwart ahnt nicht, ein wie häufiges Jagdwild unserer Vorfahren das Nashorn einst vor grauen Tagen auch in Europa war, zur Zeit, als noch urtümliche Höhlenjäger mit unvollkommenen Waffen einen Kampf im wahren Sinne des Wortes gegen die mächtige Tierwelt des Diluviums führten, einen Kampf, aus dem sich unsere heutige Jagd entwickelt hat ... Freilich waren es andere Arten von Nashörnern, aber sie waren den heute noch in Asien und Afrika lebenden außerordentlich ähnlich.

Das plumpe schwerfällige Nashorn ein heimatliches Jagdwild?

Der heutige Jäger wird sich nicht ohne Mühe in diesen Gedanken finden können wie auch in den Gedanken, daß die Nashörner den Pferden nah verwandt, in gewissem Sinne »Urpferde« sind Wer sich darüber näher unterrichten will greife zu Wilhelm Bölsches Werk »Das Pferd und seine Geschichte«. Berlin, Georg Bondi..

In der Arena der römischen Kaiserzeit ließ man Nashörner mit Elefanten kämpfen. Es ist bemerkenswert, daß mir die Eingeborenen sehr häufig von der deutlichen Abneigung beider Tierarten gegeneinander berichtet haben. Indische und afrikanische Rhinozeronten wurden damals lebend herbeigeschafft. In unseren Tagen aber gehören Nashörner zu den größten Seltenheiten des Tiermarktes und müssen fast mit Gold aufgewogen werden. Die drei indischen Nashornarten sind kaum noch zu beschaffen, das riesige »weiße« Nashorn Südafrikas ist bis auf wenige Stücke ausgerottet, nur im Innern Afrikas findet sich diese Art noch in beschränkter Zahl. Nur das Doppelnashorn Ostafrikas lebt noch in sehr großer Anzahl, die jedoch neuerdings reißend abnimmt.

Wer durch jahrelange Bereisung der Masai-Nyika einen Überblick über den dort heute noch vorhandenen Bestand von Nashörnern gewonnen hat, vermag sich viel leichter wie ein anderer ein Bild von der Zahl auch der Elefanten zu machen, die früher dort Wald und Steppe bevölkerten, bevor sie gewerbsmäßig bejagt worden sind. Die Nashörner nun boten den gewerbsmäßigen Jägern ein allzu geringes Äquivalent in ihren Hörnern für die Mühen und die Gefahr ihrer Jagd; so kam es, daß sie bis in die letzte Zeit relativ wenig verfolgt und erst in den allerletzten Jahren dezimiert worden sind, weil die Elefantenjagd allzu unergiebig geworden war.

Im Laufe der Jahre habe ich etwa sechshundert Nashörner mit eigenen Augen gesehen und die Fährten von Tausenden wahrgenommen. Es ist erstaunlich, wie zahlreich das Doppelnashorn heute noch stellenweise in Ostafrika zu finden ist! Reisende, die sich nur auf den Karawanenstraßen bewegen, würden höchlichst erstaunt sein, wenn sie wochen- und monatelang die Einöden durchstreifend, dort fast alltäglich eine größere Anzahl Nashörner sichten würden: ihr Erstaunen würde wachsen, wenn sie zur trockenen Jahreszeit in etwa 2000 Meter Höhe auf den Bergen der Masaisteppe an geeigneten Örtlichkeiten geradezu unglaubliche Mengen unseres Dickhäuters antreffen würden!

Die Zahl dieses wehrkräftigen Wildes wird am besten beglaubigt durch die Strecken (die Zahl der Erlegten) bekannter Reisender.

Auf Graf Telekis und Herrn von Höhnels berühmter Forschungsreise, welche bekanntlich zur Entdeckung des Rudolfsees und des Stephaniesees führte, erlegten die Herren vor etwa 20 Jahren 99 Nashörner, deren Fleisch zur Ernährung der Leute in der Einsamkeit dienen mußte. Dr. Kolb soll in den 90 er Jahren zuverlässigstem Berichte zufolge über 150 Nashörner getötet haben, ehe er endlich durch ein von ihm angeschossenes »Pharu« umgebracht wurde. Herr von Bastineller, der ihn lange begleitete, hat über 140 geschossen. Herr von Eltz, der erste Kommandant des Forts Moschi am Kilimandscharo, soll 60 Rhinozerosse allein in der verhältnismäßig kleinen Steppe zwischen Moschi und der Landschaft Káhe seinerzeit erlegt haben. In den letzten Jahren haben Schutztruppen-Offiziere mir von persönlich erzielten Strecken berichtet, welche diese Zahl noch übertreffen. So sah Hauptmann Schlobach in Karragwe täglich manchmal über 30 Nashörner. Eine Anzahl englischer Jäger sahen oder erlegten ähnlich viele Rhinozerosse. Diese schlagenden Zahlen dürften mehr verkünden, als lange Ausführungen es vermöchten. Sie sagen einerseits, daß noch eine geradezu erstaunliche Anzahl von Nashörnern in Deutsch- und Britisch-Ostafrika zu finden ist; andererseits wird es nicht schwer, den baldigen Untergang des Tieres auch ihnen zu prophezeien.

Es ist eine eigene Sache um die Schonung des Nashorns! Vielfach wird es die dahinziehende Karawane durchbrechend, vielleicht auch gefährdend, namentlich den Neuling, geradezu zur Jagd herausfordern! Die weittragenden modernen Geschosse und die große Zielfläche, die es bietet, werden für unser Tier in vielen Fällen verderblich werden, auch da, wo es nicht sofort auf der Strecke bleibt. Ist das sogenannte weiße Rhinozeros im Süden des schwarzen Kontinents verhältnismäßig viel primitiveren Schußwaffen in wenigen Jahrzehnten erlegen, so dürfen wir den Untergang des Doppelnashorns heute, wo die kleinkalibrigen, weittragenden Waffen ihm gegenüber angewandt werden, in noch kürzerer Zeit voraussehn.

Die Jagd auf das Nashorn, wie ich sie verstehe, von einem Jäger allein und weidmännisch ausgeübt, ist und bleibt eine der gefährlichsten heute möglichen. Es ist eine müßige Frage, ob die Jagd auf Löwen, Leoparden, Büffel, Elefanten oder Nashörner unter solchen Umständen gefährlicher sei. Alles hängt von den Umständen und von den Örtlichkeiten ab, in denen diese Tiere angetroffen und gejagt werden. Auch ausgerüstet mit den zuverlässigsten Büchsen ist und bleibt die Jagd auf das afrikanische Nashorn, wenn man sie, wie ich das stets getan, allein und ohne »mitschießende« Begleitung ausführt, ein höchst gefährliches Handwerk. Der englische Reisende Thomson schildert sehr anschaulich, welche Gefühle den Jäger beherrschen, wenn er ein oder mehrere Nashörner im hohen Grase anpürscht, wissend, daß sein Leben unbedingt dabei auf dem Spiele steht. Mir ist es rätselhaft, wie Leute behaupten können, daß sie angreifenden Nashörnern gegenüber einfach kaltblütig beiseite springen, um dann den bekannten »sicheren« Blattschuß abzugeben. Ich kann aus eigener Erfahrung mit Bestimmtheit sagen, daß solches einfach zu den Unmöglichkeiten gehört. Ein Nashorn, welches wirklich einen Menschen wittert und angreift, wird seinen Gegner unter allen Umständen erreichen und auf die Hörner spießen.

Geschieht dies nicht, so wurde das Tier entweder vorher im letzten Augenblick getötet, der betreffende Jäger vermochte einen Baum, Termitenhügel oder Felsblock zu erklettern, oder aber das Tier hatte nicht beabsichtigt, ihn tatsächlich anzunehmen, sondern war nur flüchtig geworden, zufällig in der Richtung des Betreffenden! Die große Expedition, der ich mich 1896 angeschlossen hatte, sah keinen einzigen Askari oder Bewaffneten jemals auf Jagd ziehn. In dieser Beziehung wurden die Leute mustergültig beaufsichtigt. Nicht anders verfuhr ich später meinen Leuten gegenüber, ohne eine Ausnahme zu gestatten; nur mein europäischer Präparator erlegte hier und da einen Wasserbock oder eine andere Antilope. Nie aber bin ich »beschützt von Mitschießenden« auf gefährliche Jagden gezogen. »Selbst ist der Mann,« meine ich, sei gerade hier die Losung.

Doch habe ich viel seltsame Mären von hilfreich mitschießenden Schwarzen erfahren, und wunderbar, stets tat dann der weiße Herr, der Bwana mkubwa, den tödlichen Schuß, der das Wild zur Strecke brachte.

Solch eine »Jagd« endete übrigens auch zuweilen tragisch. Der Europäer wurde durch seine eigenen Leute erschossen ...

Ganz anders, allein manneswürdig ist die ohne Hilfe ausgeführte Jagd auf gefährliches Wild!

Häufig schnaubt ein Nashorn in der Richtung mehrerer bewaffneter Leute heran; ein Feuer wird eröffnet, und im letzten Augenblicke weiß das bereits tödlich getroffene Tier niemanden der Schützen zu erreichen, bricht schnaubend durch die Schützenkette, um nach kürzerer oder längerer Zeit zu verenden. Solche Situationen veranlaßten das Märchen des geschickten Beiseitespringens, eines Kunststückes, das ich gerne von einem Toreador auf flachem Sandboden der Arena auch einem Nashorn gegenüber glaube – niemals aber von einem nicht stierkampfgeübten, schwer beschuhten Europäer ausführen sehn werde.

Ich erfuhr vielfach, daß Menschen von dem angreifenden Tiere aufgespießt und in die Luft geworfen worden sind. Die Reihe der unter solchen Umständen Getöteten ist eine sehr große, eine ganze Anzahl Europäer verloren auf diese Weise in den von mir bereisten Gebieten das Leben.

Im Jahre 1897 begegnete ich in Kikuyu einem englischen Gouvernementsarzt, der in größter Eile zu einem Schwerkranken gerufen worden war. Einer seiner Askari (schwarzer Soldat), ein Sudaaner, war kurz vor unserem Zusammentreffen von einem Nashornbullen – der von der kleinen Karawane gemeinsam beschossen worden war, – aufgespießt und in die Luft geworfen worden. Das Horn des Dickhäuters war dem Unglücklichen tief in den Unterleib gedrungen, die Wunde war schrecklich anzusehen, und der Zustand des Patienten erschien sowohl dem Arzt wie mir, dem Laien, völlig hoffnungslos. Da ich einige Zeit ganz in der Nähe zu lagern gedachte, bat mich der Arzt dringend, den verwundeten drei Tage in meinem Lager aufzunehmen, da er nicht imstande sei, seinen Transport weiter zu bewerkstelligen.

So mußte ich wohl oder übel seine Pflege übernehmen in der Voraussicht, daß baldiger Tod den Mann von seinen Qualen erlösen würde. Wider Erwarten erlebte er den nächsten Tag; seine Qualen wurden aber gegen Abend so groß, daß sein Ächzen und Stöhnen kaum zu ertragen war, zumal ich ihn, der zahlreichen Löwen wegen, unter dem Sonnensegel meines Zeltes hatte betten lassen. Er bat, er flehte um Hilfe, und so gab ich ihm, damals nur mit dem Allernotdürftigsten noch versehen und selbst Rekonvaleszent, – meinen ganzen Opiumvorrat, in der Annahme, daß er auf diese Weise Ruhe finden und nicht wieder erwachen würde.

Aber mit der Natur eines Schwarzen ist nicht zu rechnen! Nach abermals 24 Stunden war er immer noch am Leben, und nun machten sich die Folgen der Opiumgabe in gewisser Beziehung störend bemerklich. Wiederum flehte er mich an, ihm beizustehen. Aber da war guter Rat teuer. Meine wenigen Medikamente, die ich in diesem Falle hätte anwenden können, um die Wirkung des Opiums aufzuheben, waren längst verbraucht. Endlich verfiel ich auf den Gedanken, durch eine Flasche Salatöl, die mir noch geblieben war, einzuwirken. Es gelang; der Mann wurde tags darauf abgeholt und hat gegen alle Erwartung die schwere Verletzung, wie ich später erfuhr, vollkommen überstanden.

Ähnliche Fälle endeten nicht so glücklich, führten vielmehr den Tod der Betreffenden herbei. Die Nashörner schleuderten ihre Opfer dabei, sie mit den Hörnern durchbohrend, nur einmal in die Luft oder aber kehrten in anderen Fällen zu den Angegriffenen zurück und wiederholten den Angriff von neuem.

Ich selbst bin mehr denn ein Dutzend Mal aufs alleräußerste von Rhinozerossen bedrängt worden, und viele weitere Begegnungen mit Nashörnern gestalteten sich doch immerhin gefährlich und aufregend.

Mein erstes Zusammentreffen mit dem »e'Munj« der Masai ereignete sich gegen Abend inmitten einer am selben Tage abgebrannten und meilenweit schwarz verkohlten Dornensteppe am Masimaniberg in der Nähe des Panganiflusses.

Nie werde ich den Eindruck vergessen, den die scheinbar so ungeschlachte Tiermasse, in ihrer knorrigen Plumpheit, inmitten dieser düsteren Staffage, schräg und ungewiß von der untergehenden Sonne beleuchtet, auf mich machte. Mit hocherhobenem Haupte – das gewaltige Tier hatte unser Kommen bereits wahrgenommen – die riesigen Hörner gen Himmel starrend, schien es wie verwachsen mit dem schwarz gefärbten Erdboden, gigantisch sich vom rötlichen Abendhimmel im Hintergrunde abzeichnend.

Mein Herz pochte heftig und meine Hand war nicht ruhig, als ich auf hundert Schritte etwa die schwere, unhandliche Elefantenbüchse abfeuerte, nur dürftig gedeckt von einem kahlen, halb vom Feuer verschonten Dornbusch. Auf meinen Schuß schnaubt das »Pharu« heran, und erst kurz vor mir, auf meinen zweiten Schuß, ergreift es unter lautem Schnauben links in die Steppe ausbiegend die Flucht! Wie vom Boden verschwunden erschienen meine Leute. Das Ganze spielte sich in so kurzen Augenblicken ab, war von so gewaltiger Wirkung auf mich, – die anscheinende Wirkungslosigkeit meiner starken Waffe auf das große Wild war so niederschmetternd, – die von letzterem entfaltete Behendigkeit und Schnelligkeit so überraschend, daß von diesem Augenblicke an ein ganz anderes Bild des Tieres sich in meine Seele einzeichnete, als es dort eine lange Reihe von Jahren vorhanden gewesen war!

Zur selben Stunde aber lag ein schwerverwundeter, am vorhergehenden Tage von einem Nashorn zweimal in die Luft geworfener und nur wie durch ein Wunder mit dem Leben davongekommener Mann im Lager …

Mußten beim Betreten des schwarzen Erdteils so viele Begriffe umgewertet werden, hier trat vor allem in Erscheinung, daß kein schwerfälliger, plumper, durch lange Haft im zoologischen Garten, im engsten Gewahrsam degenerierter »Dickhäuter« mir gegenübertrat, sondern ein athletenhaft gewandtes, schnelles und gefährlich behendes Tier, so ganz anders, als ich es erwartet hatte. –

Wochenlang festigte sich dieser Begriff und diese Erfahrung noch weiter durch Erblicken und Beobachten des Tieres in der Ferne. Das zweite nahe Zusammentreffen mit ihm aber stempelte alles Ebengesagte zur vollsten Gewißheit!

Die Schrotflinte in der Hand, – vom damals noch nicht der Tsetsefliege erlegenen Reitesel herunterspringend, – eile ich linkerhand in eine von hohen Gräsern bewachsene Schlucht, wo ich Perlhühner hatte einfallen sehen.

Wie gewöhnlich sind sie weit von der Einfallstelle weggelaufen; eilig folge ich ihnen, um sie zum Aufstehen zu bringen. Da plötzlich richtet sich dicht vor mir eine bräunlich schwarze Masse automatenhaft schnell empor, stutzt sitzend einen Augenblick: und schon macht mein damals für dieses Tier noch nicht allzu geübtes Auge die mächtigen Konturen eines Nashorns im mannshohen, felsblockübersäten Hochgrase aus!

Blitzschnell arbeitet das Gehirn in solchen Augenblicken. Flach liege ich im Momente auf dem Boden; schnaubend und prustend, sich in eine Staubwolke hüllend, rast das Nashorn auf Fußbreite jetzt an mir vorbei, auf die Karawane zu, dicht vorbei an meinem Freunde Alfred Kaiser!

Er, dessen ich eben als Monate vorher verwundet im Lager liegend erwähnte, der von einem Nashorn vor kurzem zweimal aufgespießt, wunderbarerweise mit dem Leben davongekommen und monatelang schwer krank darniedergelegen hatte, übte eine merkwürdige Anziehungskraft auf Nashörner aus!

Wo auch immer er sich zwecks geologischer Untersuchungen befand, stieß er auf ein oder mehrere »Pharus«!

Aber lange Jahre inmitten der Beduinen des Sinai lebend, hat er stoische Ruhe gelernt; auch jetzt läßt er das Tier ungehindert die Karawane durchbrechen, in nächster Entfernung an sich vorübersausen.

Nur ein unbeschreiblich starkes, arabisches Kraftwort sendet er ihm nach; eine weithin sich erstreckende Staubwolke aber kennzeichnet den Weg des flüchtigen Tieres in der Ferne.

Ich aber darf mir zu einer knappen Errettung aus hoher Gefahr Glück wünschen; abermals habe ich gelernt, unter solchen Umständen vorsichtiger zu handeln, und habe den Begriff eines »narrow escape« der englischen Sprache, eines knappen Entkommens, wiederum einmal in meinem Leben illustriert gefunden.

Der Anblick des gewaltigen Riesen, noch dazu, wenn er uns mit mehr denn meterlangen, vielleicht auch schwertförmig abgeplatteten, dräuenden Waffen vor Augen tritt, ist ein ganz seltsamer und gewaltiger. Er hat etwas vom sagenhaften Einhorn. Nicht etwa, daß die derart »bewaffneten« Tiere gefährlicher für den Jäger seien, aber sie scheinen es. Der Gedanke, von solch einem dräuenden, meterlangen Riesendolch durchbohrt zu werden, ist ja in der Tat wenig erfreulich! So wie ein Hirschgeweih von seltener Stärke das »Hirschfieber« im Weidmann in ganz anderem Maße erwachen läßt, als ein minder gutes Geweih; – wie der stark gemähnte männliche Löwe uns einen mächtigeren und gefährlicheren Eindruck macht als seine, doch ebenso wehrkräftige Genossin; – wie der majestätische Elefantenbulle uns unwillkürlich viel gefährlicher vorkommt, wie der tatsächlich angrifflustigere jüngere Bulle oder die Kuh; – so macht, wie schon gesagt, auch ein außergewöhnlich stark gehörntes Nashorn einen besonderen Eindruck, sowohl als Trophäe als auch in bezug auf seine Gefährlichkeit.

Ein weibliches Nashorn (Cearthorhinus aff. cucullatus Wagn.) mit Jungem an der Tränke zur Nachtzeit auf wenige Schritt Entfernung im Herbst 1903 in dieser Klarheit auf die Platte bannen zu können, hätte ich mir früher niemals träumen lassen. Die Abbildung zeigt die ersten jemals in Freiheit zur Nachtzeit photographisch festgehaltenen Nashörner.

Es muß unser Erstaunen im höchsten Grade erregen, wie der Koloß, trotz der hindernden Wehr, die verwachsensten Dickichte in voller Flucht zu durchqueren vermag. Das geschieht nach Art unseres europäischen Edelhirsches durch Hochheben des Kopfes und Anlegen der Hörner an das mächtige Genick. Rätselhaft bleibt es immerhin, wie unser Hirsch und viele andere Hornträger ihr weit ausladendes Geweih durch das dickste Stangenholz, die verwachsenste Dickung hindurchzudringen vermögen. So muß es uns auch mit Verwunderung erfüllen, daß die Nashörner auf ihrem Wege im afrikanischen Dschungel so wenig durch ihre Naturwaffen behindert werden.

Es war nicht ganz leicht, den Tele-Apparat ruhig zu halten, da der Nashornbulle in der offenen, sonnendurchglühten, deckungslosen Grassteppe angepürscht werden mußte. Auf seinem Rücken saßen Madenhacker (Buphagus erythrorhynhus [Stanl.], jene nicht selten Nashörner begleitenden und sie bei Gefahr warnenden Vögel, so daß nur ein vorsichtiges Kriechen durch das fußhohe Gras mich zum Ziele führte.

Zwei Tage nach jenem Erlebnis in der Talschlucht im Jahre 1896 lockt mich ein stark begangener Wechsel, zu einem Felsentümpel in trockenster Steppe hinführend, zum nächtlichen Ansitz.

In jenen Hochsteppen wird es zur Nachtzeit bitter kalt, zuweilen bis zur Eisbildung; mit wenigen Leuten, einigen wollenen Decken, Laternen usw. ausgerüstet, breche ich abends auf, um am Rande der Schlucht einen Ansitz zu suchen. Jedoch wir haben als Neulinge nicht mit dem plötzlichen Sonnenuntergang in den Tropen gerechnet, kommen zu spät, verirren uns, und bald umfängt uns tiefe Dunkelheit, da der Mond erst gegen neun Uhr erscheinen wird. Zerstreute Felsblöcke und beschwerlich hohes Gras hindern Schritt und Tritt; es bleibt nichts übrig, als zum Lager zurückzukehren, so gut es geht. Aber auch das scheint in der Dunkelheit nicht möglich, und so sehn wir uns gezwungen, an Ort und Stelle zu warten, bis der Mond erscheint und der Rückmarsch ins Lager möglich wird.

Inmitten der Felsblöcke, über die der Fuß stolpert, das Knie sich verletzt, jeder Schritt von spitzen, schmerzhaften Dornen und den rankenden, zähen Grashalmen gehindert wird, werden wir in der dunklen Nacht wie durch Zauber an die Stelle gebannt. Doch allmählich gewöhnt sich das Auge an die Dunkelheit und ist sogar imstande, die weißlichen Stämme und Äste einzelner Akazien in der Nähe auszumachen.

Nach geraumer Zeit ertönt dicht vor uns ein kurzer, schnaubender Laut! Meine Leute lassen im Nu alles, was sie tragen, zu Boden fallen, und mit einer Schnelligkeit, die unmöglich zu beschreiben ist, erklimmen sie zwei mäßig hohe, in unmittelbarer Nähe befindliche kahle Bäume. Nur mein Gewehrträger, der die schwere Elefantenbüchse schleppt, stutzt einen Augenblick: »Pharu Bwana!« tönt es halblaut von seinen Lippen. (Ein Nashorn, Herr!)

Ich muß ehrlich gestehen, daß sich mir damals meine Haare sträubten, und blitzschnell hatte ich die schwere Elefantenbüchse ergriffen.

Jetzt nimmt das bereits an die Dunkelheit gewöhnte Auge im ungewissen Schimmer des tropischen Sternenhimmels und des mittlerweile erschienenen Mondes die ungeschlachte Masse des sich langsam nähernden Nashorns dicht vor uns wahr. Wenige Meter hinter uns gähnt die tiefe Felsschlucht, jeder Schritt wird gehemmt durch Felsblöcke, spitze Dornen, verschlungene Gräser! Lautlos, atemlos hockt die Gesellschaft meiner acht oder zehn Träger auf den Bäumen, da bewegt sich prustend das Nashorn noch einige Meter mehr auf mich zu.

Ich suche das Korn gegen den Sternenhimmel, gehe, wie der Jäger sich ausdrückt, »mitten in die schwärzliche, tierische Masse vor mir hinein« – und – drücke – –

Mächtig donnernd dröhnt die gewaltige, 12 Gramm betragende Pulverladung in der Felsschlucht und bricht sich an den Klippen ringsum, vielfältiges Echo erzeugend.

Ich bin einen Schritt rückwärts getrieben von der Wucht der mächtigen Waffe und in die Kniee gesunken; der linke Hahn wird schnell gespannt – bei so mächtigen Kalibern geht er, wenn gleichzeitig mit dem rechten gespannt, allzuleicht mit diesem zusammen los – und jetzt erwarte ich den Angriff des Gegners! Aber schnaufend und polternd verschwindet er den Hügel hinab – im Dunkel der Nacht – tiefe Stille tritt ein – wir alle verharren regungslos und horchen!

Nach einer ganzen Weile erst löst sich die Spannung, der Rückmarsch ins Lager wird angetreten; rufend und singend versuchen die Leute ein ähnliches nahes Zusammentreffen im Dunkeln nun nach Möglichkeit zu vermeiden.

Am anderen Morgen aber findet sich der erlegte, starke Nashornbulle sechzig Schritte vom Anschuß verendet. Die bleigepanzerte schwere Stahlkugel sitzt mitten auf dem Blatt und findet sich auf der anderen Seite unter der Haut. Heute liegt sie auf meinem Schreibtisch …

Nicht immer verlaufen solche Begegnungen mit Nashörnern zur Nachtzeit so günstig; unter Umständen greifen die Tiere vielmehr schnell unbeschossen und ungereizt an und werden höchst gefährlich. Die Regel aber ist, daß das Nashorn, wenn es rechtzeitig das Nahen von Menschen nachts bemerkt, diesen ausweicht, wie ich es später sehr oftmals selbst erfahren habe.

In den Hochländern der Wasserscheide zwischen den Masailändern und dem Victoria-Nyanza hatte ich dann wieder 1896 häufiger Gelegenheit, Rhinozerosse zu beobachten, und zwar sowohl in den wilden Bergwäldern dieser Plateaus, wie auch auf den offenen Ebenen, wo die Nashörner, von weitem sichtbar, einzeln und zu mehreren sich in der freien Steppe niedergetan hatten. Das sind die Jagdreviere, in denen 1910, vierzehn Jahre später, im englischen Gebiet Präsident Roosevelt Nashörner jagte.

Damals wollte der Mechanismus meiner Repetierbüchse nicht mehr recht funktionieren. Nichts ist geeigneter, den Schützen nervös zu machen als eine solche, meist in den unerwünschtesten Augenblicken eintretende Unzuverlässigkeit der Waffe, von deren unbedingter Gebrauchsfähigkeit sein Leben abhängt.

So kam es, daß sich das Angehen der paarweise in der kahlen, freien, völlig deckungslosen Steppe schlummernden Nashörner höchst aufregend gestaltete. Namentlich in einem Falle darf ich von Glück sprechen, da das zweite Nashorn die Flucht ergriff, nachdem ich das erste, – nach einstündigem Herankriechen in heißem Sonnenbrande – auf hundert Meter glücklich im Feuer erlegt hatte.

Allmählich so immer mehr mit der Eigenart des Tieres vertraut geworden, verliefen nach Durchquerung der Landschaften Sotiko und Kawirondo am Viktoria-Nyanza meine nächsten Begegnungen mit den gefährlichen Dickhäutern am Nakuro- und Elmenteitasee glücklich.

Ich greife wiederum einzelne Episoden, die das Verhalten des Nashornes unter verschiedenen Umständen charakterisieren, aus der großen Zahl meiner Erlebnisse heraus, überzeugt, daß dem Leser auf diese Weise ein möglichst wahres und naturgetreues Bild des Tieres geboten wird. – –

Unvergeßlich wird mir namentlich die Erlegung eines sehr alten Nashornbullen in Britisch-Ostafrika, unweit Kibwezi, bleiben. An einem sehr windigen Morgen erlegte ich nach einem Fehlschuß glücklich einen Grantgazellenbock mit nur einem kapitalen Horne. Im Begriff ihn abzufangen, fiel mein Blick zufällig nach links in die Steppe, wo ich eine dunkle Masse auf etwa 200 Meter bemerkte. Ich glaubte einen entwurzelten Baum zu sehen; aber kurze Zeit darauf, als ich wiederum hinblickte, war das dunkle Etwas verschwunden!

Mit dem Glase überzeugte ich mich nun, daß ich es mit einem Rhinozeros zu tun hatte, das sich offenbar in seiner beliebten Weise sitzend aufgerichtet, nun aber wieder niedergetan hatte.

Bei dem sehr starken und günstigen Winde gelang es mir, mich bis auf fünfzehn Schritte spitz von vorne dem Tiere zu nähern; ein kleiner Dornenstrauch gewährte mir dabei Deckung. Ich kam sorgfältig auf das Ohr des Nashorns ab, aber mit einem gewaltigen Ruck schnaubte das Tier auf mich zu, – glücklicherweise dabei fast auf der Hinterhand kehrt machend! Erst meine zweite Kugel, auf so nahe Distanz spitz von hinten abgegeben, ließ es dann wie einen Hasen im Feuer zusammenstürzen. Es war sofort verendet. Ein Glück war es jedoch, daß ich nicht vorher aufgespießt worden war!

Der Anblick des erdfarbenen Riesen, wie er einem Wurzelstocke ähnelnd, gleichsam erdverwachsen in der sturmdurchwehten Steppe sich mir an jenem Tage zeigte und meine Blicke anfangs täuschte, tritt mir in plastischer Gestalt häufig vor die Seele, namentlich, wenn ich mich heimlich dabei ertappe, wie es mich mit nagender Sehnsucht hinauszieht in die ferne, weltmeergetrennte Masai-Nyika, und die Steppe mit all ihren herben wilden Reizen mich ruft und lockt …

Einige Jahre später – ich pflegte längst nur noch sehr starke Stücke zu bejagen –, beschoß ich einen alten, ganz außerordentlich starken Bullen, der auf einen ungünstig sitzenden Blattschuß zwar bald flüchtig wurde, aber auf meine nächsten Schüsse in einem weiten Bogen auf mich zukam und erst zehn Schritt vor meinen Füßen zusammenbrach. Nach meiner Erfahrung ist dies Bogenschlagen eine häufig angewandte Taktik der Nashörner, da sie durch ihr schlechtes Sehvermögen gezwungen sind, sich fast ausschließlich durch ihr Witterungsvermögen zu orientieren. Der Bulle befand sich in Gesellschaft einer Nashornkuh. Auf die erste Kugel fuhren beide Tiere kämpfend mit den Köpfen aufeinander los, der Bulle wohl in dem Glauben, von seiner Gefährtin verletzt worden zu sein. Unverrückbar im Gedächtnis haftend wird mir auch hier die von den scheinbar so plumpen Tieren entwickelte Gewandtheit und Schnelligkeit bleiben. Selbstverständlich nimmt bei dieser Jagd analog des stets wachsenden Sicherheitsgefühls aller mit gefährlichen Dingen Beschäftigten, das Selbstvertrauen des Jägers um so mehr zu, als er eine Reihe von glücklichen Ausgängen seiner Begegnungen mit dem wehrkräftigen Gegner erlebt.

Früher oder später aber tritt jedoch mit Bestimmtheit der gegenteilige Fall ein, und um so erfahrener der auf Löwen, Leoparden, Büffel, Elefanten und Rhinozerosse Jagende wird, um so vorsichtiger pflegt er zu werden.

Am Jipe-see hatte ich unerwartet, bei der Pürsche auf kleine Schraubenantilopen, eine Begegnung mit einem Nashorn, welches, plötzlich dem Schlammbade in einer Lache entsteigend, mit dem roten Lateritschlamme der Steppe bedeckt, von den schrägen Strahlen der untergehenden Sonne getroffen, auf fünfundzwanzig Schritte vor mir stand!

Instinktiv fühlte ich, daß das Tier mich annehmen würde. Im selben Augenblicke geschah dies auch, nachdem das Nashorn zwei- oder dreimal mit wiegender Bewegung den Kopf hin und her geworfen und durch den Geruchsinn meinen Standort ausgekundschaftet hatte. In diesem kritischen Momente stach meine Büchse ab! Durch ein sogenanntes »Stechschloß« vermag man den Abzug einer Büchse so einzustellen, daß der Schuß auf den leisesten Fingerdruck losgeht. Der Verfasser, wie die meisten deutschen Jäger, benutzt diese Vorrichtung auch für flüchtiges Wild. Engländer und Amerikaner bedienen sich des Stechschlosses nicht und der Verfasser hält seine Anwendung auf gefährliches Wild nicht für empfehlenswert. Die Kugel saß infolgedessen zu hoch, aber glücklicherweise doch gut genug, um das Tier, das mich beinahe streifte, abschwenken zu machen.

Mit knappster Not konnte ich, im allerletzten Augenblicke in einen dichten Dornbusch hineinspringend, mich wieder einmal vor dem Tiere retten! Mit Blitzesschnelle jagte es einen meiner Leute zweimal um eine gabelig dem Erdboden entwachsene dicke Akazie und verschwand dann in den Dornen! Ein ferneres Schießen war mir wegen der rechts und links hinter Büschen und Bäumen Schutz suchenden Leute – ich war von etwa zehn Mann begleitet – nicht möglich, und das Tier entkam.

Wer das unbeschreiblich fürchterliche Gefühl des am Abzuge reißenden – auch auf flüchtiges Wild nur an gestochenes Schießen von Jugend auf gewohnten Schützen kennt, wird sich ein Bild meines Empfindens in diesen kritischen Sekunden machen können.

Ein heftiges Malariafieber, das mich am anderen Morgen zwei Tage an mein Bett fesselte, machte eine Nachsuche leider unmöglich.

Bei der Nashornjagd kommt es sehr wesentlich darauf an, daß man den Wind sorgfältig beachtet. Am zweckmäßigsten geschieht die Kontrolle der Luftrichtung durch ein angezündetes Streichholz; in Ermangelung eines solchen durch Niederfallenlassen von Sand oder Emporhalten des angefeuchteten Fingers. Außer der Richtung des Windes kommt jedoch sehr in Betracht, ob die Nashörner von Madenhackern ( Buphaga errythroryncha) begleitet sind oder nicht. In vielen Fällen verläßt sich das ruhende Tier auf seine kleinen treuen Kameraden aus der Vogelwelt; sie reinigen es nicht nur von Schmarotzern, sondern warnen es auch in den von mir bereisten Gegenden unfehlbar bei nahender Gefahr. Letzteres geschieht durch schrilles Gezwitscher und eiliges Auffliegen. Durch die Vögel so gewarnt, stehen die Nashörner entweder blitzschnell auf oder nehmen eine sitzende Stellung ein, um nun je nach den Umständen und den bisher gemachten Erfahrungen flüchtig zu werden, langsam fort zu trollen, oder – in menschenleeren Gegenden – sich bald wiederum niederzutun.

Kann sich der Nahende selbst, nach dem ersten Alarm, mit günstigem Winde verbergen, und hat sich das Nashorn wieder niedergetan, so fallen meistens die Madenhacker, deren Anzahl zwischen einigen wenigen und etwa zwei Dutzenden zu schwanken pflegt, wieder auf ihrem Wirttiere ein. Sobald man aber sich diesem wieder nähert, verlassen sie von neuem das Nashorn, es so wiederum alarmierend. Wir sehen so abermals eine Vereinigung – eine Symbiose – eines sehr scharf witternden Tieres mit sehr scharfsichtigen Genossen!

Inwiefern eine bei fast allen von mir erlegten Nashörnern – meist an der linken Seite der Bauchflanke – aufgefundene Wunde bis zur Größe eines Fünfmarkstückes, mit der Tätigkeit der Madenhacker zusammenhängt, lasse ich dahingestellt. Die Eingeborenen behaupten, daß dieser »Dundo« (Wunde) von den Vögeln herrühre. Ich habe Hautstücke mit diesen Wunden mitgebracht, um eine Untersuchung auf eventuelle Erreger zu ermöglichen.

Jedenfalls fand ich nur ein einziges Rhinozeros ohne einen dieser »Dundo«; die Rhinozerosse zeichnen sich durch solche Hautwunden vor den Elefanten aus, deren Epidermis bei gesunden Tieren stets glatt und unverletzt erscheint. Das Nashorn ist das einzige heute lebende Huftier, das an allen vier Füßen auf drei Zehen beziehungsweise Hufen läuft.

Mehr wie vier »Pharus« habe ich nicht zusammen angetroffen, obwohl ich häufig bis zu acht Stück zu gleicher Zeit sichtete. In wunderbarer Weise ist bei diesen Tieren das Vermögen, sich zu orientieren, ausgebildet, und allnächtlich legen sie in der trockenen Zeit viele Stunden weite Wege bis zum Wasser zurück.

Ihre Losung pflegen sie an bestimmten Stellen mit besonderer Vorliebe abzusetzen, um sie dann mit den Hinterbeinen, rückwärts scharrend, auseinanderzustreuen. Auf diese weise entstehen breite Bahnen im Boden der Steppe.

Zweifellos dienen diese Ansammlungen von Losung als »Post« und Orientierungsstationen für die Tiere, mit deren Hilfe sich die weit zerstreuten auffinden können. Die Form der Hörner ist sehr individuell und variiert außerordentlich. Die Hörner der Kühe werden länger und sind stets dünner, als die mehr gedrungenen, starken Hörner der Bullen. Zuweilen sind die Hörner schwertförmig abgeplattet, und zwar in denselben Gegenden, wo runde Hörner die Regel bilden. Außerordentlich, bis fast anderthalb Meter lange Hörner von Kühen kommen hier und da bei sehr alten Stücken vor.

In einzelnen, sehr seltenen Fällen finden sich mehr als zwei und bis zu fünf Hörner beim afrikanischen Rhinozeros. Umgekehrt werfen die Tiere unter Umständen eins oder auch beide Hörner ab. Ich glaube, daß zudem sehr bejahrte Stücke ihre Hörner manchmal verlieren, ohne sie zu erneuern. Ein hoch bejahrtes, alle Zeichen des Greisenalters aufweisendes, hornloses Exemplar, das ich erlegte, läßt mich das vermuten, wie auch die allerdings nur mit großer Vorsicht aufzunehmenden Berichte jagdkundiger Eingeborener. Die Entwicklung der oftmals eine gewaltige Länge erreichenden Hörner der afrikanischen Nashörner wird durch folgende Angaben am besten veranschaulicht, sie enthalten die Maße (in engl. Zoll) der längsten und bestentwickelten Hörner, die man bis heute kennen lernte.

| Afrikanisches Nashorn (Rh. bicornis). | ||

|---|---|---|

| Eigentümer. | Woher? | Länge. |

| C.G. Schillings | Ostafrika | 54 |

| Dr.C.H. Orman | - " - | 53½ |

| S.L. Hinde | - " - | 47 |

| Kaiserl. Museum, Wien | - ? - | 44½ |

Das vor wenigen Jahren erst in Südafrika fast ausgerottete, heute nur in ganz vereinzelten Exemplaren vielleicht noch zu findende sogenannte »weiße« Nashorn – eine Art, die nur im Süden des schwarzen Kontinents heimatete, trug freilich noch längere Hörner! In folgendem seien einige Maße, wiederum in englischen Zoll, gegeben; sie sind wie die vorhergehenden Rowland Ward's Records of Big Game entnommen.

| Breitmäuliges (weißes) Nashorn (Rh. simus). | ||

|---|---|---|

| Eigentümer | Woher? | Länge |

| Col.W. Gordon Cumming | Südafrika | 62½ |

| British Museum | - " - | 56½ |

Heute, wie gesagt, fast völlig ausgestorben, war dieses kolossale Geschöpf das größte Landsäugetier, das nach dem Elefanten zur Zeit unserer Väter die Erde belebte. Vor kaum einem halben Jahrhundert war es dabei noch so häufig, daß der englische Jäger Andersson gegen sechzig Stück im Laufe weniger Monate im Gebiete des Orangeflusses und des Zambesi erlegen konnte ...

Neuerdings wurden wieder »weiße, breitmäulige Nashörner« (eine ähnliche Art wie das in Südafrika wohl ausgerottete Tier) von Präsident Roosevelt, Dr. Berger und andern in der Gegend von Lado am Nil erbeutet.

Ich selbst habe das Horn eines Doppelnashorns in Sansibar erwerben können, das gegen 54 englische Zoll lang ist, und meine selbsterlegten Nashörner weisen unter anderem die Maße von 86, 76, 72 und 62-1/2 Zentimeter auf, während die meisten übrigen von mir erlegten freilich bedeutend weniger lang sind.

Wirklich gefährlich wird das Nashorn dem Reisenden in dichtem Buschwerk, sei es in der Steppe inmitten der ausgedehnten coniferenartigen Suedabüsche, sei es auf den Plateaus der Berge inmitten jener schwer passierbaren dichten, undurchdringlichen Vegetation, welche die Bergkämme, Lichtungen und Waldlücken, inmitten des hochstämmigen, flechtenbehangenen Waldes bedeckt.

Namentlich auf jenen oft nur schmalen Berghalden, in etwa 2000 Meter Höhe, und in dichter Deckung hat sich das Tier oft zahlreiche Lagerstätten unter den Büschen bereitet, die es abwechselnd aufzusuchen pflegt.

Heute noch ist es mir ein Rätsel, daß ich dies Ereignis überlebte, denn, so unglaublich es klingt, im Augenblicke, als sie mich erreicht hatten, machte sich bei beiden Nashörnern die tödliche Wirkung meiner Schüsse geltend ...

Mit Vorliebe hält es sich hier in Dickungen auf, die aus undurchdringlichsten Jasmin-, Smilax-, Pterolobium-, Toddelia-, Brombeeren- und anderen Sträuchern bestehend, dem Menschen kaum ein Eindringen gestatten.

Zur trockenen Zeit finden sich auf jenen Bergen alle Existenzbedingungen für Elefanten und Nashörner, und die Menge der Tiere konzentriert sich zu jener Zeit auf diese Höhenlagen. Es kann dann ein Eindringen in ihre Aufenthaltsorte sehr bedenklich werden.

Gehen wir mit schlechtem Winde und absichtlich möglichst lärmend, so pflegen allerdings die Tiere meist entweder dicht vor uns den Bergabhang hinabpolternd flüchtig zu werden, oder sie haben sich mäuschenstill und unhörbar bereits gedrückt, wenn wir von hundert zu hundert Schritt ihre außerordentlich zahlreichen, napfartig ausgelegenen Lagerstätten erreichen – die, wie gesagt, mit Vorliebe auf diesen Bergkämmen gelegen sind.

Marschieren wir indessen mit gutem Winde, so sind Zusammentreffen auf allernächste Entfernung an der Tagesordnung, die begreiflicherweise höchst bedenklich sind, namentlich wenn es sich um mehrere Tiere handelt. Selbst die Wandorobbo und Wakamba suchen nur ungern diese Buenretiros der Nashörner auf; ich aber muß gestehen, daß ich nach einigen, höchst aufregenden Ereignissen inmitten jener Bergwildnis kein allzu großes Verlangen mehr hege, Ähnliches zu durchleben. Hier ist in der Tat der Jägersmann nicht mehr am Platze, der, wie ich dies ja selbstverständlich stets tat, das Heft selbst in den Händen hat, und sich nicht von einer Leibgarde losknallender Schwarzer »beschützen« läßt. Gilt es hier doch eventuell unter allen Umständen auf alles, was »Nashorn« heißt, um das Leben knapp zu retten, zu feuern, gleichgültig ob weiblich oder jung – in der Tat kein erfreuliches Weidwerk!

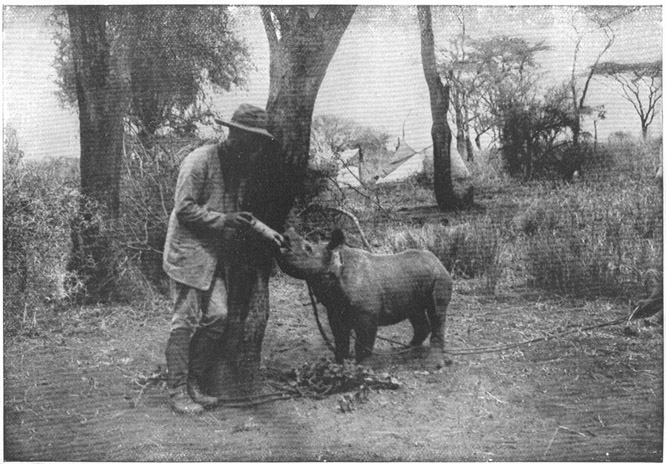

Endlich gelang mir die erste Tränkung meines jungen Nashornes. Bald hatte es mich liebgewonnen und gedieh ausgezeichnet. Glücklich nach Berlin überführt, lebte es im dortigen Zoologischen Garten längere Zeit.

Aber wenn auch die Begleitung »mitschießen« soll in jenen pfadlosen Dickichten – wo Mann an Mann, um nur eine Vorwärtsbewegung zu ermöglichen, dicht gedrängt hintereinanderkriecht, jede Aussicht aber versperrt ist, – selbst dann dürfte dieses vielfach beliebte System zu »jagen« leicht verhängnisvoll werden, wenn alle Mann durcheinander knallen.

Erfreulicherweise werden also jene fernen Berge diesem verfolgten Großwilde noch jahrelang Zufluchtsstätten bieten. Erst dann vermögen sie ihre Bewohner nicht mehr zu schützen, wenn europäischer Erwerbssinn Handelsleute veranlaßt, eingeborene Jäger dorthin zu entsenden. Leider ist das in den letzten Jahren der Fall gewesen. –

Trotz mancher im höchsten Maße kritischer Situationen, in die mich meine Nashornjagden brachten, und in die ich ebenso durch zufällige Begegnungen mit den urwüchsigen Gesellen höchst unerwarteterweise geriet: in die höchste Gefahr kam ich vorauszusehenderweise erst dann, als ich es unternahm, auch diese Angehörigen einer fast verschwundenen gewaltigen Urfauna im Lichtbilde festzuhalten.

So leicht war dies Beginnen nicht. Eigentlich rege ist das Nashorn wie vieles andere Wild nur bei bedecktem Himmel; dann aber versagte mein damaliger Apparat. Grell beleuchtet in einem gewissen Winkel von der Sonne beschienen mußte ich die riesigen Tiere vor mir haben, und nicht zu weit durfte die Entfernung sein – alles schwer zu erfüllende Bedingungen!

Auch mußte der Aufnehmende in solchen Augenblicken vollkommen Herr seiner Nerven sein, seine Hand durfte nicht zucken; sonst verdarb das Bild. Chiningenuß aber und Malaria disponieren in keiner Weise zu solchem Unterfangen; beides ließ meine Hand ihr Werk zuweilen unsicher vollbringen.

Wer es nicht selbst erprobt hat, den Apparat in der Hand – ohne die mir persönlich unbekannten »mitschießenden« Schwarzen – Nashörner in freier Steppe anzupirschen, möge nicht vorschnell ein solches Unterfangen unterschätzen ...

Dennoch gelingt es zur günstigen Stunde, alle schädigenden Einflüsse zu paralysieren, und freudig sah ich nächtlicherweise unter meinen Händen im Entwickelungsbade auf der Glasplatte erscheinen, was der starke » Zauber« im Tage vollbracht!

Denn ein »Zauber« ist und blieb es damals für meine Karawanenleute, daß ihr Herr die täglichen Ereignisse so im kleinen Bilde ihnen wiederum vorführt; und das Kopfschütteln darüber nahm kein Ende.

Mit dem Worte »Daua« – Zauber – erklärt der Schwarze sich alles ihm unfaßbare – – – – – –

Heute kennen die Eingeborenen vielfach schon die photographische »Daua«. Schreibt doch Oblt. Weiß, daß ihm meine Masaifreunde von Leitókitok am Kilimandjaro erzählten, wie ich sie bereits früher photographiert habe. – Oblt. Weiß bemerkt dazu: »Und ich glaubte mich im wilden Afrika.« Es handelte sich hier vornehmlich um Aufnahmen von Masai, die ich schon 1899 für meinen Freund Hauptmann Merker aufnahm und die teilweise in Merker: »Die Masai« veröffentlicht sind. –

Mit den Erfahrungen der bekanntesten englischen Autoritäten, wie Mr. F. C. Selous, Mr. F. J. Jackson und anderer über den Charakter der afrikanischen Doppelnashörner übereinstimmend, fand ich Rhinozerosse häufig nervös, leicht reizbar und stets im höchsten Grade unberechenbar. Die einzelnen Individuen benehmen sich sehr verschieden, und man weiß niemals, was sich ereignen wird, wenn man auf ein Rhinozeros Jagd macht! Das sollte ich zur Evidenz im November des Jahres 1903, gelegentlich meiner vierten und letzten Expedition, bestätigt finden, als es mir glückte, eine gelungene photographische Aufnahme zweier Nashörner zu machen.

Ich hatte mich während des ganzen Vormittages umsonst bemüht, ein Rudel Giraffen photographisch festzuhalten; die ungemeine Scheu dieser schönen Geschöpfe hatte mein Beginnen vereitelt. Ermüdet und durstig war ich auf dem Heimwege zum Lager, als in etwa vier Stunden Entfernung von demselben zwei Nashörner sichtbar wurden, welche aus irgend einem Grunde an diesem heißen Tage noch in der Steppe rege waren.

Die Entfernung betrug etwa tausend Meter; der Wind war, wenn auch außerordentlich schwach, doch ungünstig. Ich schlug daher sofort, dabei die Tiere nie aus dem Auge lassend, einen großen Bogen, und hatte die Genugtuung, beobachten zu können, wie die Nashörner sich nach etwa einer halben Stunde nebeneinander unter einem Strauchbaume niedertaten. Von nur zwei Leuten begleitet, denen sich noch zwei meiner Masai anschlossen, gelang es mir, mich mit gutem Winde auf etwa 120 Meter den Tieren vorsichtig zu nähern. Die Nashörner waren ausnahmsweise nicht von Madenhackern begleitet; ein mäßig starker Dornenstrauch, der einem nur sehr wenig hohen, verlassenen Termitenhügel entsprossen war, bot mir die letzte vorhandene Deckung.

Mehrere Aufnahmen mit dem Teleapparat waren gelungen, als plötzlich aus irgend einer Ursache beide Nashörner im selben Augenblick blitzschnell, ihrer Gewohnheit entsprechend, aufstanden. Fast gleichzeitig bewegte das vorderste Tier, eine alte Kuh, mehrfach ihren Vorderkörper, Witterung nehmend, hin und her, um sofort, gefolgt von dem sie begleitenden Bullen, hocherhobenen Kopfes, in schnellem Galopp in gerader Richtung auf mich zuzustürmen. Ich hatte instinktiv gefühlt, was sich ereignen würde; die stets schußbereite Büchse war im Nu in meinen Händen, der Teleapparat hingegen seinem oft bewahrten Träger übergeben. Es gelang mir, beide Angreifer mit sechs Schuß je zweimal im Laufe weniger Sekunden zu Fall zu bringen; tiefe Furchen bezeichneten die jedesmaligen Stürze der gewaltigen Tierkörper im Sande der Steppe.

Meine letzte Kugel feuerte ich im bestimmten Bewußtsein, daß nun mein letztes Stündlein geschlagen habe, auf drei Schritte der alten Kuh ins Genick, gleichzeitig nach rechts um den Dornenbusch herumspringend.

Meine Leute hatten längst die Flucht ergriffen, aber einer der Masai kreuzte mich in diesem kritischen Augenblicke und sprang vor mir, unmittelbar sein laut gellendes Kriegsgeschrei ausstoßend, in den Dornenstrauch hinein!

Er hatte offenbar erwartet, die Tiere noch im letzten Augenblicke fallen zu sehen, wie er es, wenn ich jagte, stets erlebt hatte.

Mit einer nicht zu beschreibenden Gewandtheit folgte mir das Nashorn unmittelbar, und halb um den Busch herumschwenkend, befand ich mich einen Augenblick zwischen den beiden Nashörnern – der alten Kuh und dem Bullen.

Heute noch ist es mir ein Rätsel Vergleiche Tafel 16., daß ich dies Ereignis überlebte, denn, so unglaublich es klingt, erst in dieser allerhöchsten Gefahr machte sich bei beiden Nashörnern fast in demselben Augenblicke die tödliche Wirkung meiner Schüsse geltend.

Ich war auf meiner Flucht kaum zwanzig Schritte vom Dornenbusch entfernt, als ein wahnsinnig gellendes Geschrei meiner weit entfernten Leute erscholl und mich veranlagte, mich umzuwenden.

Es bot sich mir nun ein höchst eigentümlicher Anblick. Zitternd, mit verstörtem Gesichtsausdruck sah ich den Masai-Moran so weit wie möglich in den Dornenbusch gedrängt; buchstäblich gegen ihn gelehnt, stand wankend die blutüberströmte Nashornkuh; sie fast berührend, war hinter ihr der Bulle zusammengebrochen, und sein mächtiger Kopf schlug mehrfach halb im Todeskampfe auf den harten roten Lateritboden der Steppe.

Das gellende Geschrei des Masai und seiner Freunde erscholl, wie stets bei diesen Männern, in einer seltsam mit den hochgewachsenen Erscheinungen dieser Krieger kontrastierenden hohen Sopranlage!

So schnell wie möglich hatte ich meine Büchse geladen, und die endgültige Tötung beider Tiere erforderte dann noch der Sicherheit halber drei Fangschüsse.

Trotz des starken Schweißverlustes und der gut sitzenden Kugeln hatten also die Nashörner mich um Haaresbreite getötet. – – – –

Die so greifbar fürchterliche Nähe der lokomotivartig schnaubenden Angreiferin, der blutüberströmte Anblick, den sie bot, als sie mich aufgespießt hatte, verfolgte mich, ich muß es gestehen, noch längere Zeit – die geschäftige Phantasie läßt mich auch heute noch zuweilen diese Situation abermals durchleben.

Das war in der Tat wiederum ein, wie die Engländer bei solchen Gelegenheiten lakonisch zu sagen pflegen: »Narrow escape!« ein »knappes Entrinnen!«

Interessant war mir bei dieser Begebenheit die grenzenlose, gleichmütige Ruhe, die meine doch auch aufs höchste gefährdeten Begleiter, namentlich aber der im Dornenbusch so hart bedrängte, nach wenigen Minuten schon an den Tag legten, als die Zerlegung der Nashörner und das Aussuchen der besten Fleischstücke ihre Aufmerksamkeit vollauf in Anspruch nahm, und das übliche Streiten um besonders begehrte Wildpretstücke begann. Andere Länder, anderes Empfinden!

Viele andere Erlebnisse mit dem, wie gesagt, stets unberechenbaren » e'Múnj« verliefen ähnlich, wenn auch nicht ganz so aufregend, wie das eben beschriebene.

Besonderer Erwähnung verdienen zwei nächtliche Abenteuer – in des Wortes wahrster Bedeutung, – die ich mit Nashörnern erlebte und die auch anderen bekannten Reisenden hier und da zuteil geworden sind.

Ganz im Widerspruch mit der sonstigen Scheu und Vorsicht dieser Tiere steht es, daß sie nächtlicherweile unter Umständen jede Angst vor dem Menschen abzulegen scheinen. In einer dicht mit Dornenwuchs bedeckten Talsenkung hatte ich bei einer Gelegenheit mein Lager aufschlagen müssen, und meine Leute hatten sich nach der Abendmahlzeit ermüdet zur Ruhe begeben.

In der Nacht wurde ich plötzlich von einem meiner Boys hastig geweckt, und »Tembo bwana!« »Ein Elefant! Herr!« flüsterte er mir mehrmals hintereinander unter den Zeichen größter Aufregung ins Ohr, während gleichzeitig mehrere andere Leute meiner Karawane, sich in mein Zelt drängend, mir dieselbe Meldung angstvoll abstatteten.

Aus dem Schlafe aufschreckend, sprang ich von meinem Lager – ergriff eine meiner stets bereitstehenden Büchsen, um nach den vermeintlichen Elefanten Ausschau zu halten – als im selben Augenblicke noch mehrere andere verschlafene Träger über den Boden kriechend sich an mein Zelt drängten und mit allen Zeichen des Entsetzens mit ausgestreckten Armen auf eine große dunkle Erscheinung, etwa vierzig Schritte von meinem Zelte entfernt, wiesen.

Sofort erkannte ich in dem regungs- und bewegungslos wie aus Stein gemeißelt verharrenden gewaltigen Tiere ein Rhinozeros, das so mitten unter den kleinen Zelten meiner Träger sich aufgepflanzt hatte, offenbar erstaunt, plötzlich seine Weidegründe von Menschen besetzt zu finden.

Vielen Tausenden von Nashörnern gewähren die ungeheuren Steppengebiete Afrikas heute noch Unterkunft und Wohnstätten.

Die Überziehung eines großen Teiles von Ostafrika mit Krieg während der letzten Jahre, die Besetzung so nashornreicher Gebiete, wie beispielsweise Karragwe durch belgische Truppen, wird diesem urwüchsigen Verwandten unseres Pferdes manchen Abbruch, stellenweise völlige Vernichtung gebracht haben.

Niemand vermag zu sagen, an welchem Tage das allerletzte »Pharu« dem Menschen erliegen wird; – daß aber dieser Tag nicht fern ist, daß er nach nicht allzuvielen Jahrzehnten zu berechnen, scheint mir gewiß.

Mit dem letzten Nashorn wird die Zivilisation wiederum einen Lebensfaden zerschnitten haben, der seit uralten Tagen sich weiterspinnend, unzählige Millionen von Individuen erzeugte, die stark wie Riesen alle ihre Feinde überdauerten und gepanzert und gewappnet schienen auch gegen alle künftigen Feinde ... ...

Aber im Buche des Schicksals stand es verzeichnet, daß diese schon in der Oligozänzeit auftauchenden Kolosse in unsern Tagen winzigen Metallstückchen erliegen sollten, die, kluge, zweibeinige Zwerge aus weiter Entfernung mit unheimlichster Zaubergewalt in die Körper der Kolosse zu entsenden verstehn.