|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die vereinigten Fronden hatten die Herrschaft; die Königin war ihre Gefangene. »Bis heute, den 7. März 1651,« schreibt Omer Talon in seinen Aufzeichnungen, »haben weder der König noch die Königin das Palais Royal verlassen, wo sie in libera custodia sind.« Jeden Abend kam der Hauptmann De Souches, sich nach dem Befinden des Königs zu erkundigen und sich von seiner Anwesenheit zu überzeugen. »Man denke, wie angenehm diese Aufmerksamkeit der Königin war!« schreibt Mademoiselle. Die Entschlossensten der Fronde, vielleicht Retz, vielleicht andere, dachten bereits daran, die Königin als Regentin abzusetzen und die Regentschaft dem Herzog von Orléans zu übertragen, den sie zu beherrschen rechnen durften. Es galt sich des kleinen Königs zu bemächtigen, durch dessen Mund die jeweilige Regierung sprach. Davor zitterte Anna von Österreich in diesen Tagen; sie fürchtete, dass man ihr das Kind rauben, sie selbst in ein Kloster sperren könnte. Wenn der Fronde die Energie fehlte, wenn der immer ängstliche Herzog zu einem so folgenschweren und gewaltsamen Schritt nicht zu bestimmen war, so gab es einen gesetzlichen Weg dafür.

Die Versammlung des Adels, die von Anhängern der Prinzen einberufen worden war, um ihre Befreiung und Mazarins Vertreibung zu fordern, hatte sich selbst ernster genommen, als sie gemeint gewesen; achthundert Edelleute, zum Teil mit Vollmachten ihrer Standesgenossen in der Provinz, waren zuletzt beisammen gewesen, berichtet Gui Joly; die Privathäuser, in denen sie sich versammelt hatten, boten nicht mehr genug Raum, so dass sie ihre Sitzungen in das Kloster der Cordeliers hatten verlegen müssen; alle vierzehn Tage wählten sie zwei neue Vorsitzende und hatten ein dauerndes Bureau; und sie begannen die politische Lage des Reichs zu erörtern. Da gleichzeitig im Augustinerkloster eine Versammlung des französischen Klerus tagte, so fehlte, wie Gui Joly bemerkt, in der Tat nur der dritte Stand. Die Generalstände wurden in beiden Versammlungen gefordert: das grosse Mittel, in ausserordentlicher Zeit den Staat zu retten. In den Generalständen dachten auch die Anhänger der Prinzen, die Regentschaftsfrage in ihrem Sinne lösen zu lassen: die Verfassung Frankreichs sollte geändert, der König nicht wie bisher schon mit dreizehn, sondern erst mit achtzehn Jahren grossjährig werden, und für die fünf Jahre bis dahin ein Regentschaftsrat eingesetzt werden, der aus der Königin, dem Herzog von Orléans, Condé und je sechs von den drei Ständen gewählten Mitgliedern bestehen sollte.

Niemand kann sagen, was die Generalstände geleistet hätten, aber, was immer einzelne bezwecken mochten, es wäre der einzige logische Weg für alle jene gewesen, die in diesem historischen Augenblick eine Reform und eine Lösung der das Land quälenden Fragen gewünscht hätten, die Rechtfertigung all derer, die sich gegen die bestehenden Dinge erhoben und der Regierung entgegengetreten waren; es war die naturgemässe und vernünftige Entwicklung der begonnenen Revolution. Einzelne Schwärmer und Theoretiker oder wirklich Wohlgesinnte im Adel mochten so weit denken, viele im Land in den alten Hilferuf einstimmen; aber unter den führenden Männern, unter denen, die zur Zeit wirklich Macht hatten, war keiner, der staatsmännische Erkenntnis und Ziele gehabt hätte. Dass der Hof in solchen Plänen, in den Generalständen überhaupt die Gefahr sah, ist klar; Condé hatte gegen die Stände ein prinzliches Vorurteil; Retz rühmt sich in seinen Memoiren, dass er ihrer Einberufung entgegengearbeitet. Am heftigsten aber wehrte und verwahrte sich das Parlament. Diese zur politischen Führung ganz unfähige Beamtenversammlung fürchtete in den Schatten gedrängt zu werden, wähnte die Aufgabe selbst lösen zu können; in den Köpfen der Strebenden war der sinnlose Wunsch, Justiz, Gesetzgebung und Verwaltung in einer Körperschaft, deren Stellen noch dazu käuflich waren, zu vereinigen. Dass während der ganzen Zeit der Unruhen, sooft und solange »diese Herren« – wie sie amtlich angesprochen wurden – über politische Fragen berieten, die ganze Rechtsprechung unterbrochen werden musste und schwere Misstände dadurch eintraten, das machte sie nicht irre.

Hier setzte der Hof seine geheimen Hebel ein.

Die Königin, »eine gute Frau, die sich nicht auskannte« – dies sind die Worte Omer Talons –, beriet, da Mazarin fern war, mit den Männern seines Vertrauens, Le Tellier und Lionne. Aber die beiden »Unterminister« waren in einer peinlichen Lage: als die »Kreaturen« Mazarins betrachtete man sie mit Verdacht und Hass; durch die Entfernung ihres Gebieters wurden sie machtlos und ängstlich. Mazarin selbst, der an keines Menschen Treue glaubte, begann, weil sie ihm die Lage düster schilderten und ihm die Rückkehr widerrieten, einem nach dem anderen, sowie auch seinem dritten Freunde im Ministerium, Abel Servien, zu misstrauen; »Verräter«, »feige Schurken« nennt er sie in seinen Briefen, und seine Mitteilungen an den einen erklärt er dem anderen gegenüber als ungültig, und nur zur »Irreführung des Verräters« geschrieben. Er machte selbst der Königin Vorwürfe, dass sie ihn im Stich liesse, die bittere Tränen darüber vergoss. Er gab später zu, dass er jenen Männern unrecht getan, hielt es vielleicht für zweckmässig, an ihre Schuld nicht mehr zu glauben. »Das sind Dinge, die man schwer entwirren kann,« sagt Frau von Motteville, »und man ist verpflichtet, zu zweifeln. Im Herzen des Menschen ist das Gute und Schlechte sehr gemengt; Gott allein kann richten.« In der Tat hatte er keinen Freund; die Minister hätten ihn sicherlich verraten, wenn sie ihren dauernden Vorteil darin gesehen hätten. Einer verdächtigte den anderen und ihr Verhalten war zweideutig, ob sie sich auch demütig zu rechtfertigen suchten. Anders hielten sich die adeligen Herren und Offiziere, die in seine Dienste getreten waren, oder sich sonst ihm angeschlossen hatten, die Ruvigny, Navailles, Palluau, Fabert: auch sie fühlten keine Liebe: nirgend hören oder lesen wir eine jener Äusserungen herzlicher Anhänglichkeit, wie so oft für Condé, wie selbst für Richelieu, deren stürmische Grösse für sie warb, wie hart ihre Seelen waren: der alte Herzog von Charost nannte Richelieu, wenn er von ihm sprach, nie anders als »mein guter Herr!«. Es war eine kalte dienstliche Ergebenheit: sie wollten durch ihn Karriere machen und fühlten sich dafür zu einer gewissen ritterlichen Treue verpflichtet; sie »gehörten dem Herrn Kardinal«, wie die Herren von Tavannes, von Persan »dem Herrn Prinzen gehörten«, und sie dachten nicht daran, ihn in der Gefahr zu verlassen. Sie waren zurzeit auf den Posten, die ihnen zukamen, und vollführten die Befehle, die ihnen erteilt wurden. Ausserdem hatte Mazarin noch ein Heer untergeordneter politischer Agenten, die bei dieser oder jener Gelegenheit in seinen Dienst gekommen waren, wie Zongo Ondedei, der Abbé Basile Foucquet, der Advokat Bluet, der Baske Isaac Bartet, Guillaume Milet, Brachet und andere: »Omne quid terminat in et, est Mazarini generis«, war Monsieurs Witz. Diese Leute oder ihre Kuriere, in besonderen Fällen auch verschiedene der Herren ritten jetzt eifrig zwischen Paris und Peronne hin und her, ritten später nach Bouillon und dann nach Brühl, und bald beklagte Monsieur sich im Parlament darüber, dass »im Palais Royal noch immer der Geist des Herrn Kardinal Mazarin regiere«. Er bezichtigte Le Tellier, Servien, Lionne und die Frau von Navailles; wie ausserordentlich schlau die Königin vom Kardinal selbst beraten und auf die richtigen Wege gewiesen wurde, das wussten die anderen nie genau genug, um sich vor ihm hüten zu können. Der Meister der Intrige sah auf dem verlassenen Schauplatz Intriganten oder Toren gegen sich, und er wusste, wie sie zu behandeln waren. Er, der gleichsam auf unsichtbarem Felde spielte, machte die schlauesten Züge.

Er erkannte sofort, dass »das Parlament jetzt Beschlüsse fassen könnte, die für die Interessen Ihrer Majestäten günstig sein müssten«. Und es beschloss in der Tat, gegen die Adelleute, weil sie sich in ungesetzlicher Weise versammelt hätten, gerichtlich vorzugehen. Dem Herzog von Orléans war klargemacht worden, wie sehr es in seinem Interesse lag, dass die Regentschaft verlängert würde; er nahm daher für die Forderungen der Adelsversammlung Partei, auf der man bereits drohte, den ersten Präsidenten und seinen Sohn in den Fluss zu werfen. Er liess den Pater Paulin, den Beichtvater des Königs, zu sich kommen und durch ihn der Regentin die Gefahren, die sie heraufbeschwöre, schildern: neue Kämpfe in Paris, neue Barrikaden, neues Blutvergiessen! Davor fürchteten die Ängstlichen in Paris sich jeden Tag, der Herzog selbst am meisten. Wie alle Feigen, begriff er nicht, dass andere mutig sein konnten, dass die Königin nicht einzuschüchtern war. Sie verständigte von diesen Drohungen das Parlament. Aber Monsieur wurde ebenso leicht umgestimmt und tat, was er am liebsten tat, er vermittelte; der Adel erhielt das schriftliche, von allen vier Staatssekretären gegengezeichnete Versprechen der Regentin, dass die Generalstände einberufen werden sollten, und zwar nach Tours für den 8. September des Jahres, und die Versammlung erklärte am 24. März, mit einer Dankadresse für die Güte der Königin, »an deren Wort zu glauben sie verpflichtet seien«, sich für aufgelöst. Wohl erkannten einige, dass sie genasführt waren, sie blieben aber in der Minorität. Drei Tage vor dem 8. September ward der König grossjährig und war an das Versprechen nicht mehr gebunden; und da die Königin seinen Willen dann erst recht zu lenken hoffte, so gab sie ein Versprechen, das sie durch ihren Sohn nicht halten zu lassen bereits entschlossen war. Die Generalstände, obwohl zum Schein Vorbereitungen für ihre Versammlung getroffen wurden, waren in Wirklichkeit abgetan. Die Fronde hatte die Revolution verraten.

Der Hass gegen Mazarin selbst führte zu einer weiteren Spannung zwischen seinen verbündeten Feinden. Als das Parlament, das die ganze Zeit hindurch gegen ihn vorging, noch im Februar die Deklaration registrierte, die ihn als Ausländer, gemäss der alten Verordnung von 1617, von der Regierung ausschloss, da hatte der alte Broussel beantragt, auch alle Kardinäle, da sie dem Papst, einem auswärtigen Souverän, zu gehorchen verpflichtet wären, für unfähig zu erklären, in Frankreich an der Regierung teilzunehmen. Das Parlament stimmte lärmend zu; aber die Versammlung des Klerus, die im Augustinerkloster tagte, war tief beleidigt. Retz versichert, er hätte nichts zu ihrem Widerstand beigetragen, sondern die Dinge gewähren lassen. Der Beschluss zerriss alle seine Pläne: erst den Purpur, um den nötigen Glanz und Rang zu gewinnen, dann erster Minister … wenn beides unvereinbar ward, waren alle Schritte bisher umsonst getan. Er verriet sich nicht; er hatte für den Vorschlag nur ein seltsames Lächeln; salbungsvoll, als wäre ihm an der Kirche etwas gelegen, erklärte er dem Präsidenten von Bellièvre, der ihn mahnte, einzuschreiten: »der Kirche geschähe nur ein scheinbares Übel, er aber würde dem Staat ein höchst wirkliches Übel bereiten, wenn er nicht alles täte, die Einigkeit zu erhalten«.

Ebenso gierig wie er und mit dem gleichen Ziel, jagte der alte Châteauneuf dem Purpur nach; er verhehlte seine Erbitterung nicht: er würde eher das Staatssiegel niederlegen, erklärte er, wenn die Königin nachgeben sollte, als solch einen Beschluss besiegeln. Mazarin hatte der Königin geraten, wenn sie schon zwischen beiden wählen müsste, Châteauneuf zum Kardinal zu machen: den zweiundsiebzigjährigen Mann fürchtete er nicht. All diese Streitigkeiten zwischen den erst Geeinten waren ihm sehr willkommen; und mit wundervoller, diabolischer Geschicklichkeit arbeitete er selbst daran, das Bündnis der Fronden vollkommen auseinanderzutreiben. In langen, an Servien und Lionne gerichteten Briefen setzte er der Königin auseinander, dass »ihr Glück und das des Staates von der Entzweiung der Prinzen abhänge«. Und er riet ihr, mit Condé Verhandlungen anzuknüpfen, wenn der Prinz auch unersättlich, unverlässlich und gefährlich sei durch seinen masslosen Zorn, seine ungezügelte Leidenschaftlichkeit, müsste man dennoch, da der sanftere Gaston von dem schändlichen Koadjutor beherrscht sei, ihn zu gewinnen suchen. Retz aber habe zur Genüge gezeigt, dass sein Ziel der Umsturz sei – ihm sei wohl zuzutrauen, dass er noch weiter gehen würde als Cromwell. Er wusste, wie viel schwerer er Retz täuschen konnte als den Prinzen.

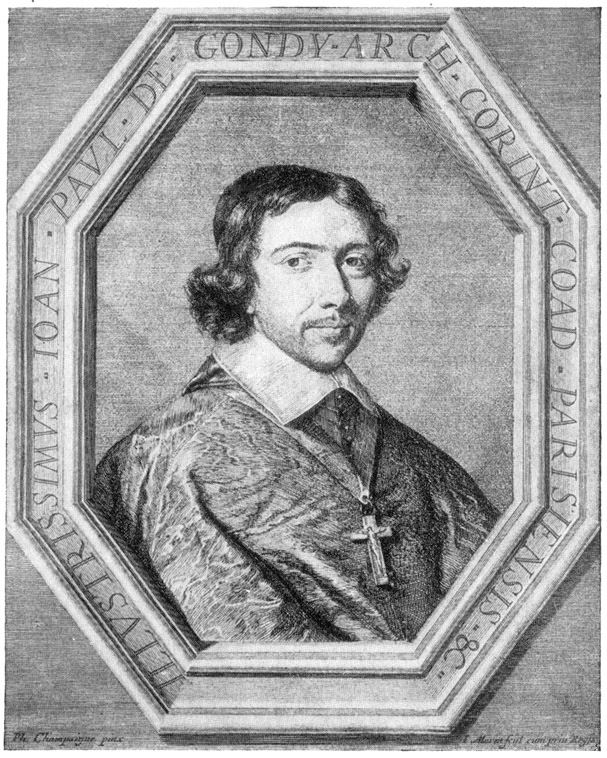

Der Kardinal von Retz,

Porträt von Philippe de Champagne, Stich von Morin im Berliner Kupferstichkabinett.

Er wies auch die Wege zu solcher Politik und dachte der Personen, die sich einst für Condé an ihn gewendet hatten, der Kurprinzessin von der Pfalz und La Rochefoucaulds. Die Kurprinzessin, die das Bündnis zur Befreiung der Prinzen zustande gebracht, hatte damit ihr nächstes Ziel erreicht, und sowie sie von Anfang an lieber mit dem Hof gearbeitet hätte, wendete sie sich sogleich wieder dem Hofe zu und machte der Königin, deren Patenkind sie war, einen geheimen Besuch. Sie war, wie Mazarin schrieb, »sehr interessiert«, und sie hatte viele Schlüssel in der Hand. Mit La Rochefoucauld und der Herzogin von Longueville war sie besonders befreundet, und Condés Schwester kam in diesen Tagen nach Paris zurück. Weiter schrieb der Kardinal: »Die Herren von Bouillon und von La Rochefoucauld können den Sinn des Herrn Prinzen leichtlich wenden; und mit Herrn von Bouillon steht Herr von Ruvigny gut.« Henri von Massués, Marquis von Ruvigny, war ein nicht unmerkwürdiger Mann jener Zeit, der in manchen Angelegenheiten eine verborgene, aber wichtige Rolle spielte. Hässlich, rothaarig, unansehnlich, wurde er von den Frauen geliebt, von den Männern geschätzt; denn er war tapfer, verschwiegen und sehr klug und ein treuer Freund. »Auf Herrn von Ruvigny«, schrieb Mazarin, »kann man sich völlig verlassen, er wird nie etwas verderben.«

Die Minen waren gelegt, aber dem Tag noch verborgen. Nach aussen schien nichts in Paris verändert; das Bündnis, das soviel prinzliche Häuser einte, sollte in diesen Tagen erfüllt und gefestigt werden. Zwar die Ehe zwischen Condés Sohn und der Tochter Monsieurs lag noch in weiter Ferne; aber der Prinz von Conti hatte bereits förmlich um die Hand des Fräuleins von Chevreuse angehalten; ihre Hochzeit stand bevor. Der Prinz, der Geistlicher nicht werden wollte und von leicht erregbarer Sinnlichkeit war, speiste jeden Abend im Hôtel de Chevreuse und war in das schöne Mädchen verliebt. Der Palast wurde zum Fest geschmückt, und mit Ärger erfuhr Mazarin, dass drei der kostbarsten Wandteppiche, die ihm gehört hatten, dabei zur Verwendung kamen. Sie waren einem Schwager des Marquis von Laigues verpfändet gewesen.

Als die Prinzen nach ihrer Befreiung ihren Dank abzustatten gekommen waren, da hatte Frau von Chevreuse sofort gesagt, nicht auf ein in der Not gegebenes Versprechen, nur auf ihren freien Wunsch wolle sie die Verbindung mit dem Hause Bourbon, und Condé als Chef des Hauses hatte feierlich seine Zustimmung erklärt; aber seither war seine Schwester aus Flandern eingetroffen und sie war mit dieser Verbindung nicht einverstanden. Es mochte ihr – wie Frau von Nemours, ihre Stieftochter, die ihr wenig wohl will, behauptet – nicht erwünscht sein, dass eine jüngere und vielleicht auch schönere Frau in das Haus eintrat, die ihr gerade diesen Bruder, den sie immer beherrscht hatte, wegnahm. Und sie hegte einen alten Groll gegen Frau von Chevreuse und Frau von Montbazon, die sie einst verleumdet und ihr viel bittere Stunden bereitet hatten. Laut sagte sie jedem, der es hören wollte, welche Schmach es sei, dass ihr Bruder die Maitresse des Koadjutors heirate. Wie die Kurprinzessin und La Rochefoucauld sich verhielten, ist nicht klar: es gibt eine zweideutige Art, zuzustimmen wie zu widersprechen. Anna von Bourbon aber hielt dem älteren Bruder gegenüber mit ihren Vorstellungen nicht zurück, und Condé, obwohl er widersprechen mochte, ward beeinflusst und unruhig gemacht.

Frau von Chevreuse, der dies nicht entging, kam auf des Koadjutors Rat zuvor; sie liess dem Prinzen nochmals durch Retz sagen, wenn ihm die Verlobung seines Bruders mit ihrer Tochter unangenehm sei, sie sei bereit, sie zu lösen. Der Prinz wurde böse, fragte den Koadjutor, für wen er ihn denn halte, und erneuerte den Bund.

Da liess »der Teufel« eine mühsam gesuchte Schwägerschaft im dritten oder vierten Grad zwischen den Verlobten entdecken. So musste erst in Rom um die Dispens angesucht werden. Armand von Conti, der verliebt war, betrieb die Sache mit Eifer. Zwischen den leidenschaftlichen Geschwistern fanden heftige Erörterungen statt. Aber unter den Führern der beiden Fronden begann eine gewisse Erkältung, eine leichte Gereiztheit fühlbar zu werden. Auch aus anderen Gründen. »Der Herr Prinz und Frau von Longueville«, sagt die Herzogin von Nemours, damals noch Fräulein von Longueville, »waren mit denselben Manieren zurückgekommen, die ihnen schon einmal verderblich gewesen waren, und ahnten gar nicht, wie sehr sie sich dadurch schadeten. Ihr hochmütiger Stolz war der gleiche geblieben.« Auch die Motteville sagt von Condés Schwester: »Sie empfing die vornehmsten Personen mit jenem verächtlichen Lächeln, das ihr zur Gewohnheit geworden war. Sogar die Königin liess sie an einem Tag, an dem sie sich im Schloss angesagt, über zwei Stunden warten, so dass selbst der Herr Prinz sehr böse darüber war.«

Sie waren nicht zufrieden mit der Gestaltung der Dinge; Condé fühlte sich nicht am richtigen Platz, und da ihnen nicht gegeben war, eine Lage klar zu überschauen, da sie wohl Geist und Leidenschaften, aber kein Urteil hatten, fühlten sie sich doppelt unbehaglich. Da kam dem Prinzen durch die von Mazarin gewählten Vermittler vom Hof der glänzendste Antrag: die Königin, des Treibens der alten Fronde und der Vormundschaft des Herzogs von Orléans müde, sei entschlossen, sich ganz auf ihn zu stützen, und bereit, die Regierung in seinem Sinne umzugestalten, seinen Vertrauensmann Chavigny ins Ministerium zu berufen; für seine Familie wurden ihm erwünschte Statthalterschaften und feste Plätze für seine Anhänger zugesagt. Mehr Bürgschaften konnte er nicht verlangen; die Vermittler, La Rochefoucauld und die Kurprinzessin, waren seine Anhänger und Befreier, die ihrerseits diese Mitteilungen von Servien und Lionne erhalten hatten; sie mussten ihm unverdächtig sein, waren sicherlich selbst in gutem Glauben. Jeder Zug war berechnet. Mit Chavigny hatte Mazarin zu Sedan durch Vermittlung ihres gemeinsamen Freundes Fabert geheime Unterredungen gehabt. Der General hatte ehrlich gewünscht, beiden zu dienen, und Chavigny war von Paris mit Eilpost nach Sedan gekommen. Mazarin, der kein Geschäft abwies, sah nur, in welcher Weise der einstige Freund und alte Gegner als Figur in seinem Spiel nützlich verwendet werden konnte. Vorläufig schob er ihn in die erste Reihe, und der Ehrgeizige war glücklich.

Als Monsieur, der »in der ganzen Sache düpiert wurde«, ahnungslos am 3. April in den Staatsrat kam, sah er zu seinem unbegrenzten Erstaunen Chavigny, der ihm auch aus persönlichen Gründen verhasst war, in der Sitzung. Er wendete sich an die Königin und fragte, wie es möglich sei, dass ein neuer Minister ernannt worden, ohne dass er, der Generalstatthalter des Königreichs, überhaupt darum wüsste.

Die Königin antwortete, er habe ganz andere Dinge ohne ihre Zustimmung getan, er möge sich also nicht wundern.

Gaston suchte sich zu rechtfertigen, und ein Wortwechsel zwischen ihm und der Regentin entstand. Die Motteville, die als Dame der Königin gegenwärtig war, erzählt, wie Condé schweigend stand und nur hie und da ein wenig lächelte. Der Streit wurde unterbrochen, weil eine Deputation des Parlaments gemeldet wurde, die um die endliche Genehmigung des Beschlusses gegen die Kardinäle bitten kam. Der erste Präsident hielt eine Rede, in der es nicht an Anspielungen auf die Ehrgeizigen fehlte, die zurzeit den Purpur begehrten, und die man besser von der Regierung fernhielte. Die Königin, die sich so lange nicht entschieden hatte, gewährte die Bitte des Parlaments jetzt sofort und wies Herrn von Châteauneuf an, sogleich das königliche Siegel unter den Beschluss zusetzen. Dann begab sie sich in ihr Kabinett und hiess Chavigny mit allen Zeichen der Gunst folgen.

Châteauneuf blieb im Beratungszimmer. Alle sahen seinen mächtigen Körper an die Tischecke gelehnt; sein Gesicht war bleich und entstellt. Immer wieder hatte er die Königin gedrängt, beschworen, ihm ihr Vertrauen zu schenken; er fühlte nicht nur den Boden unter seinen Füssen wanken, er erkannte, dass er die ganze Zeit über nicht das gewesen war, was er zu sein geglaubt hatte.

Er war auch kaum in seine Wohnung gekommen, als der Staatsekretär von La Vrillière erschien und ihm im Namen der Königin die Siegel abverlangte. Das Haus Condé übte Familienrache. Vor zwanzig Jahren hatte Châteauneuf, um Richelieu gefällig zu sein, den glänzenden Herzog von Montmorency, Condés Oheim, zum Tode verurteilt und enthaupten lassen. Seine Gattin, Felicia Orsini, weinte noch immer im Kloster der Töchter Maria zu Moulins um ihn, und Condés Mutter hatte ihre Kinder die Hinrichtung ihres Bruders nicht vergessen lassen. Die Königin, die jeden hasste, der Mazarin bei ihr verdrängen wollte, hatte ihnen gerne zuliebe gehandelt und Châteauneuf entlassen. Der Kanzler Séguier wurde zurückberufen; der erste Präsident, Matthieu Molé, der ein Freund der Prinzen, zugleich ein verlässlicher Diener des königlichen Hauses war, wurde zum Siegelbewahrer ernannt.

Einen Augenblick dachte der ehrgeizige und heftige alte Mann an gewaltsamen Widerstand. Er eilte nach dem Luxembourg. Noch im Laufe der Nacht versammelten sich dort die Führer der Fronden, Retz, Châteauneuf, der Herzog von Beaufort und ebenso Condé und sein Bruder, die Herzöge von Nemours, von Brissac, von Bouillon und von La Rochefoucauld, die Grafen von Fiesco, von Montrésor und andere. Alle scheinbar noch von einer Partei, aber unter den höflichen Verbeugungen und herzlichen Begrüssungen barg sich das Misstrauen; denn wenn Condé seine Verhandlungen mit dem Hof geheimgehalten hatte, der Hof war nicht ganz so geheimnisvoll gewesen und hatte da und dort etwas durchblicken lassen, eben um dieses Misstrauen zu erzeugen, für das die anderen nur noch keine Gewissheit, keine Beweise hatten. In jedem Fall waren sie aufs äusserste über die Entlassung Châteauneufs erbittert, der der Mann ihres Vertrauens und ihr Vertreter im Kabinett gewesen war.

Was in dieser Nacht sich ereignete, wird von den verschiedenen Erzählern nicht völlig gleich dargestellt. Phantastische und ängstliche Menschen übertreiben in solchen Zeiten die Gefahr. Die Motteville spricht ernstlich von einer zweiten Bartholomäusnacht, die bevorstand, und sie versichert, auch die Herzogin von Longueville, die nicht zu den Furchtsamen gehörte, habe ihr erzählt, sie hätte die ganze Nacht in Angst vor einem entsetzlichen Blutvergiessen nicht geschlafen und erst am anderen Morgen, als ihr Bruder sie beruhigen kam, sich in Kleidern auf sein Bett geworfen, um etwas Ruhe zu finden.

Heftige Reden waren geführt worden; Drohungen gegen den ersten Präsidenten und gegen Chavigny, die man aus den Fenstern werfen müsste; Retz gibt selbst zu, dass er geraten, nach einer solchen Beleidigung das Volk unter Waffen zu rufen, das königliche Schloss zu besetzen und die Wiederherstellung des Ministeriums, vielleicht auch mehr, zu erzwingen; aber nur seine nächsten Anhänger scheinen ihm zugestimmt zu haben. Als er Beaufort erwähnte, unterbrach ihn dieser zu seinem grossen Erstaunen mit den Worten: »Ich werde für mich selbst sprechen, wenn an mich die Reihe kommt!« Der blonde Herzog war beleidigt, weil man ihn seinerzeit nicht in alle Geheimverträge eingeweiht hatte. Der Herzog von La Rochefoucauld oder der von Nemours, Retz erinnert sich nicht, welcher von beiden, sprach gegen ihn: »sie gaben meinen Worten den Sinn, als hätte ich zu einem Gemetzel aufgefordert«; der von Bouillon sagte, »er möge sich doch nicht länger über seine eingebildete Macht über die Pariser so täuschen!« Endlich stand Condé auf, und mit jenem überlegenen Offizierston, in dem er zu sprechen liebte und unter dem er seine Unaufrichtigkeit um so besser verbarg, erklärte er: »Auf den Krieg mit Nachttöpfen verstehe er sich, offen gestanden, nicht; im Strassenkampf sei er ein Feigling. Wenn Monsieur sich für hinreichend beleidigt halte, um den Bürgerkrieg zu erregen, so sei er bereit, mitzutun; er werde sich dann in seine Statthalterschaft begeben und Truppen ausheben.« Er wusste, wie sehr er Gaston durch das blosse Wort »Bürgerkrieg« in Schrecken setzte. In der Tat begab sich dieser in der Pause, die folgte, zu seiner Frau, bei der auch die Herzogin von Chevreuse und ihre Tochter den Ausgang der Beratung erwarteten. Retz folgte ihm. Die Frauen waren alle für den Kampf. Retz erzählt, dass selbst Madame, sonst eine frömmelnde, hypochondrische, unbedeutende Person, über die Energielosigkeit ihres Gatten vor Zorn weinte. Retz verpfändete sein Wort, dass die Bürgerwehr in zwei Stunden unter Waffen sein könnte. »Aber dann müssen wir die Prinzen und selbst meinen Neffen Beaufort gefangen nehmen!« sagte Monsieur, der erwog, dass er Condé zum Gegner haben würde. »Sie sind alle in der Bibliothek, wo sie auf Eure Königliche Hoheit warten,« rief Fräulein von Chevreuse, »man braucht nur den Schlüssel umzudrehen! Wie schön, wenn ein Mädchen einen Sieger in Schlachten gefangen nähme!« und schon war sie bei der Tür. Aber Monsieur erschrak wie immer vor dem Entschluss; er ging ans Fenster, begann zu pfeifen und sagte endlich, er wolle sich die Sache bis morgen überlegen. Darauf ging er in die Bibliothek und entliess die Männer, die ohne eine Ahnung von ihrer Gefahr unter spöttischen Reden die Treppen hinabschritten.

Es geschah gar nichts. Monsieur, der zuerst erklärt hatte, »eher würde er sich mit eigener Hand töten, als nach solch einem Affront wieder in den Staatsrat kommen«, kam schon nach wenigen Tagen wieder hin. Von seinen Bedingungen, dass Châteauneuf zurückberufen, Chavigny und Molé entlassen werden müssten, liess er die wichtigsten fallen. Nur Molé, der sich ohnedies mit dem Kanzler nicht vertragen konnte, wurde von Condé fallen gelassen, dem es darauf ankam, sich mit Monsieur zu vertragen. Die Königin »schämte sich sehr« und bat den alten Mann, dem Staatswohl dieses Opfer zu bringen. Der erwiderte lächelnd: er schätze sich glücklich, daraus zu ersehen, wie gut sie seine Treue kenne, und reichte ihr von seinem Halse den Schlüssel zu dem Schrank, in dem er die Siegel verwahrt hielt. Dankbar bat sie ihn, dafür den Kardinalshut anzunehmen – eine Entschädigung von dreimalhunderttausend Livres – eine Staatsekretärstelle für seinen Sohn, die sie eigens schaffen wollte? Molé schlug alles aus.

Die sichtbare Folge der Veränderung war, dass die königliche Familie aus der Gefangenschaft befreit wurde. Bis zu den Tagen dieses »kleinen Staatstreichs« hatte sie das Schloss nicht verlassen: am 1. April war sie in Notre-Dame erschienen und in der Karwoche hörte sie die Messe bei den Feuillants in der Rue Saint-Honoré. Was bedeuteten die Runden der Bürgerwache, sobald der Sieger von Rocroy auf ihrer Seite war? Die Königin sah nur wieder, was sie Mazarins wundervollen Ratschlägen zu danken hatte. Hatte sie nicht ein Recht, seinen Scharfsinn für übermenschlich zu halten? Im übrigen erhielt die gewandte Frau, die die Ausführung besorgt hatte, die Kurprinzessin, ihren Lohn: eine Pension von 20 000 Livres und das feierliche Versprechen, dass der Marquis de la Vieuville, dessen Sohn ihr Geliebter war, im Herbst zum Finanzminister ernannt werden sollte. Im Augenblick ging es noch nicht. Die schöne, in ihren Liebesangelegenheiten wirblige, sonst aber geschäftstüchtige Prinzessin hatte vorerst verlangt, Oberintendantin des Hofhalts der Königin zu werden; Mazarin hatte darauf geschrieben, er sei verzweifelt, nach solchen Diensten ihre erste Bitte abschlagen zu müssen, aber auf diese Würde werde er nie verzichten.

Die Fronden fielen von selbst auseinander. Die Verlobung des Prinzen von Conti zog sich noch ein oder zwei Wochen hin, obwohl der Bräutigam in dieser Zeit nur noch einen Besuch machte, bei dem er das Fräulein nicht zu Hause traf. Um nach so vielen, so wiederholten Beteuerungen den Schein irgend zu wahren, bat Condé endlich die Königin, einzugreifen und die Heirat einfach zu verbieten. Indessen höhnte er den jüngeren Bruder mit seiner grossen Liebe und beglückwünschte ihn: er würde Hörner mit allen Wappenzeichen tragen und sein Ehebett mit der Kirche, dem Staat und dem dritten Stand teilen. Er meinte den Koadjutor und noch zwei andere Männer, mit denen der Klatsch der Stadt die hübsche Charlotte von Lothringen verdächtigte. Diese Bosheiten machten den schwachen Armand bald abtrünnig. Retz, der zugegen war, – er irrt nur im Datum und glaubt sich zu erinnern oder liebt es so darzustellen, dass der Auftritt im Hôtel de Chevreuse nach jener Nacht im Luxembourg stattfand –, schildert, wie der Präsident Viole, der die Verlobung seinerzeit zustande gebracht hatte, jetzt stotternd, die Hälfte der Worte verschluckend, den Bruch mitteilen kam. Die alte Herzogin gab eine vornehme Antwort; Fräulein von Chevreuse, die am Kamin mit ihrer Kleidung beschäftigt stand, begann zu lachen. Die Herzogin von Nemours erzählt, dass die Prinzen noch einen Entschuldigungsbesuch vorhatten, dass aber jeder der Brüder behauptete, der andere müsse gehen, denn er würde zu verlegen werden, bis sie zuletzt nur mehr lachten und keiner hinging; Frau von Nemours, La Rochefoucauld und Gui Joly sind darüber einig, dass auch der gewöhnlichste Anstand in der Sache nicht gewahrt worden sei.

Drei Tage später schickte Frau von Chevreuse ihrem Freunde, dem Marquis von Noirmoutiers, der Statthalter von Charleville an der niederländischen Grenze war, einen Chiffrebrief, in dem es hiess: »Es würde zu weit führen, wenn ich Ihnen alle Einzelheiten über die Aufhebung der Verlobung meiner Tochter mitteilen wollte; Sie werden sie auf anderem Wege erfahren; in diesem Brief will ich Ihnen nur sagen, dass ich frei bin und Sie bitte, den Herrn Kardinal eiligst wissen zu lassen, dass, wie die Sachen jetzt bei Hofe stehen, ich ihm unzweifelhaft dienen kann; er möge nur der Königin schreiben, dass sie mir vertraue und über die Sache das strengste Geheimnis wahre. Der Herr Kardinal kann sich darauf verlassen, dass er in dieser Konjunktur gut bedient werden wird. Dringen Sie in ihn, dass er der Königin schleunigst schreibe und Ihnen sofort antworte; je nachdem diese Antwort ausfällt, wird man ihm weitere Mitteilungen machen.« Ähnliche Anerbietungen, für seine Rückkehr zu arbeiten, kamen von Châteauneuf.

Die aufs tiefste beleidigten, rachedürstenden, um ihren Lohn betrogenen Befreier der Prinzen wendeten sich völlig und boten sich dem Kardinal gegen Condé an.