|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ihr Ritt ging abwechselnd durch offenes Land und niederes Buschwerk, bisweilen auch durch ein Stück echten Urwaldes, in dem sie nur mühsam vorwärts kamen und doch nahe beieinander bleiben mußten, wenn sie ein unerwarteter Überfall der Indianer nicht in schlechter Stellung treffen sollte. Aber obwohl sie in dieser Weise den ganzen Tag im Sattel zubrachten und sich nur die allernotwendigsten Ruhepausen gestatteten, schien es doch am Abend, als seien sie den Flüchtigen auch nicht um eine halbe Stunde näher gekommen.

Die Nacht verbrachten sie auf der offenen Prärie, wobei abwechselnd zwei von ihnen scharfe Wache hielten. Dann ging es am Morgen mit frischen Kräften weiter, immer der Spur entlang, die unentwegt nach Norden wies.

Erst am späten Nachmittag glaubte der Oberst, der an der Spitze ritt, am Rande einer auftauchenden ansehnlichen Waldinsel eine kleine Tolderia zu erkennen. Sofort ließ er absitzen, damit er mit seinen Leuten von der Ansiedlung aus nicht bemerkt werde, und die Pferde am Zügel führend, schlugen sie einen großen Bogen nach Westen, um die Tolderia während der Nacht von der Seite her anschleichen zu können. Erst als die Dunkelheit völlig hereingebrochen war, stiegen sie wieder zu Pferde und setzten ihren Weg mit größerer Eile fort, wobei ihnen einige Feuer, die aus dem gesichteten Indianerdorfe schwach herüberleuchteten, zur Orientierung dienten. Sonst leuchteten ihnen nur die stillen Sterne.

Als der Oberst die Höhe des kleinen Dorfes erreicht zu haben glaubte, ließ er seine Leute absitzen und sich zur Ruhe ausstrecken. Er selbst übernahm die erste Wache und ließ sich erst gegen ein Uhr Nachts ablösen, als er sicher war, daß die Indianer sie nicht bemerkt hatten und keine Feindseligkeiten planten.

Mit dem ersten Morgenschimmer aber standen alle sechs schon wieder auf den Füßen, schwangen sich in den Sattel und galoppierten auf das Dorf zu, das sich in friedlicher Schweigsamkeit an den dunklen Wald lehnte. Der weiche Grasteppich verschlang beinahe völlig das Getrappel der Pferdehufe, und da die Indianer, solange sie sich in ihren Hütten aufhalten, es lieben, bis tief in den Tag hinein zu träumen, durften die Reiter hoffen, unbemerkt bis an das Dorf zu gelangen und seine Einwohner im tiefen Schlafe zu überraschen.

Aber sie hatten nicht mit der Wachsamkeit der Hunde gerechnet. Diese struppigen Köter werden in jeder Tolderia in beträchtlicher Anzahl gehalten, teils als Gehilfen für die Jagd, teils sozusagen als Notpfennig für schmale Zeiten, wenn die Flüsse ausgetrocknet sind und auch die Wälder keine Früchte bieten. Da sich niemand um sie kümmert und noch weniger daran denkt, sie mit Futter zu versorgen, leiden sie einen großen Teil des Jahres an peinigendem Hunger; ihr beständig knurrender Magen bewirkt dann, daß sie mit nur halbgeschlossenen Augen schlafen und bei dem leisesten Geräusch erwachen, in der Hoffnung, es rühre von einem unvorsichtigen Kaninchen, Igel oder sonstigen Beutetiere her.

Das war auch hier der Fall. Die Reiter waren noch gut fünfhundert Schritt von den nächsten Hütten entfernt, schlugen auch schon die infolge der langen Dürre doppelt abgemagerten Hunde an und brachten in wenigen Augenblicken das ganze Dorf in Aufregung.

Das Schauspiel, das sich nun entwickelte, wäre unter anderen Umständen recht possierlich anzusehen gewesen. Mit weit aufgerissenen, schlaftrunkenen Augen kamen die Indianer aus ihren Ranchos heraus, stießen, sobald sie die herannahenden Feinde erblickten, laute Rufe aus, die im Innern der Hütten ein erschrecktes Echo fanden, packten ihre Waffen auf, während die Weiber mit den spärlichen Habseligkeiten und den Kindern ins Freie eilten, und wenige Sekunden später war die gesamte, vielleicht sechzig Köpfe zählende Sippschaft in dem angrenzenden Walde verschwunden, dessen zahlreiche, vielverzweigte Schleichpfade nur ihnen bekannt waren.

Aber nicht nur die zweibeinigen Bewohner der Tolderia suchten das Weite, sondern auch die verschiedenen, nicht allzu zahlreichen Haustiere folgten dem Beispiele ihrer Herren, als ob sie besonders dazu abgerichtet seien. Zunächst eilten die drei oder vier Pferde davon, die man erblicken konnte. Die Hunde ließen noch einige wütende Kläffer hören, dann verschwanden sie gleichfalls in den dichten Laubwald. Meckernd, grunzend und blökend folgten Ziegen, Schweine und Schafe, und um nicht allein zu bleiben, flatterte schließlich auch das Hühnervolk hinterdrein. Als die sechs Reiter kurz nachher vor den Hütten ihre Pferde zügelten, sah die Tolderia aus, als ob sie schon seit Jahren verlassen sei.

Der Oberst dachte nicht daran, die Verfolgung in den Wald fortzusetzen, denn trotz der Schnelligkeit, womit sich die Fluchtszene abspielte, hatte er wohl bemerkt, daß die Indianer keinen Weißen mit sich geschleppt hatten. Entweder war Mr. Bopkins also noch in einer der Hütten versteckt, oder es war nur der Haupttrupp der Indianer nach der Tolderia zurückgekehrt, während sich einige mit dem Gefangenen seitwärts in die Büsche geschlagen hatten, ohne daß die Verfolger diese Abzweigung von der großen Fährte gesehen hatten. Und dieses letztere war leider das Wahrscheinliche.

Oberst Iquite gab daher den Auftrag, ohne Verzug die einzelnen Ranchos zu durchsuchen. Wie er befürchtete, so traf es ein: von Mr. Bopkins ließ sich auch nicht die geringste Spur aufstöbern. Doch als ob ihnen das Schicksal hätte einen Ersatz für ihre getäuschten Hoffnungen gewähren wollen, machten sie zu guter Letzt noch eine Entdeckung, wie sie überraschender und bewegender nicht gedacht werden konnte.

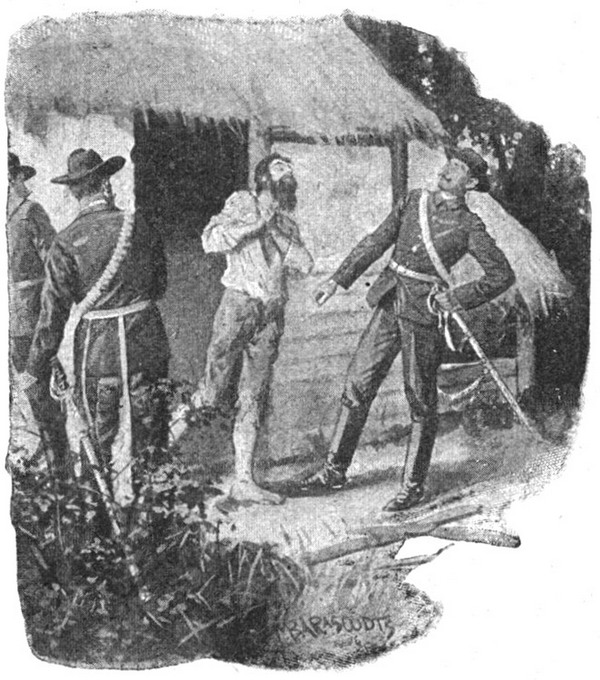

Der verwilderte Mann schlug die Hände zusammen und stieß mit überquellendem Jubel die Worte hervor: »Endlich frei, frei!«

Vor einer stärkeren und sorgsamer erbauten Tolda, die ein wenig abseits von den übrigen lag, war ein großer, wohlgenährter Hund zurückgeblieben, der an einem starken Riemen hing und den Peones dumpf knurrend die Zähne wies, als sie in die Hütte eindringen wollten. Schon überlegten sie, ob sie das Tier nicht niederschießen sollten, da erschien der Bewohner des einfachen Bauwerkes in der niedrigen Tür.

Bei dem Anblick dieses Mannes traten die Peones in höchster Verwunderung mehrere Schritte zurück, denn trotz seiner langen, struppigen Haupt- und Barthaare und seines ungemein verwilderten Aussehens ließ sich nicht verkennen, daß der Mann zur weißen Rasse gehörte. Auch seiner hatte sich eine heftige Bewegung bemächtigt, als er die Ankömmlinge sah. Er breitete die Arme auseinander, rang erst vergeblich nach Atem und stieß endlich mit überquellendem Jubel die Worte hervor: »Endlich frei, frei!« Dann schlug er die Hände vor das Gesicht, sank auf den Boden nieder und brach in ein Schluchzen aus, das seinen ganzen Körper durchschütterte.

Eilends kam nun der Oberst herbei, der den Vorfall mit angesehen hatte, sprang zur Erde und beugte sich über den Kauernden, um ihn aufzurichten.

Es dauerte eine geraume Weile, ehe dieser die tröstenden Worte der Männer, die sich um ihn drängten, zu verstehen schien. Als er sich endlich anschickte, auf ihre zahllosen Fragen zu antworten, zeigte es sich, daß er zwar ohne Zweifel von Geburt ein Spanier war, aber in einer jahrzehntelangen Gefangenschaft seine Muttersprache beinahe völlig vergessen hatte. Er mußte sich auf jedes Wort erst längere Zeit besinnen und auch die Fragen wiederholt vernehmen, ehe er ihren Inhalt begriff. Doch kehrte die Erinnerung rascher wieder zurück, als sich anfänglich vermuten ließ; nach einer halben Stunde vermochte er bereits in ziemlich zusammenhängender Rede sein trauriges Schicksal zu erzählen.

Er stammte aus Buenos Aires und war mit zwei Dienern in den Gran Chaco heraufgekommen, um bei den zerstreut wohnenden Estancieros (Viehzüchtern) Abschlüsse auf größere Lieferungen von Häuten zu machen. Trotz verschiedentlicher Warnungen war er bis über den Rio Bermejo vorgedrungen. Dort überfielen ihn die gefürchteten Tobaindianer, die seine Begleitung niedermachten, ihn selber aber in ihr Dorf zurückschleppten, um hier das übliche grausame Gericht über ihn zu halten.

Schon glaubte er sich dem Tode rettungslos überliefert, da fand die Tochter eines Kaziken Gefallen an ihm; es wurde ihm das Leben zugesichert, falls er das Mädchen zu seinem Weibe machen und dadurch ein Mitglied des Tobastammes werden wollte. Ohne die geringste Aussicht auf Hilfe oder Gelegenheit zur Flucht willigte er ein und lebte nun schon seit siebzehn Jahren unter den Eingeborenen als einer ihresgleichen, der alle ihre wechselvollen Schicksale teilen mußte und trotz aller Freiheit der Bewegung, die man ihm ließ, im geheimen aufs strengste beobachtet wurde, damit er nicht entweichen konnte. Wie die Indianer Schritt für Schritt vor der unwiderstehlich eindringenden Kultur zurückwichen, mußte er sie begleiten und war auf diese Art so weit nach Norden gekommen, immer weiter weg von den Brüdern seiner Rasse im Süden.

Nach seiner Aufnahme unter die Toba hatte er längere Zeit über die Behandlung, die ihm zu teil wurde, nicht zu klagen. Als jedoch die Kämpfe mit den Weißen immer und immer wieder unglücklich für die Indianer verliefen und diese einen Teil der Heimat nach dem anderen an ihre Todfeinde verloren, wurde allmählich der Haß gegen das Bleichgesicht in ihrer Mitte wieder wach. Seitdem gar sein rotes Weib sowie dessen Vater gestorben und ein anderer Kazike an die Spitze des Stammes getreten war, unterschied er sich kaum mehr von einem Sklaven, den alle nach Möglichkeit ausnützten und sogar die kleinen Kinder schon verhöhnten.

Er mußte Holz und Früchte sammeln, wozu sich kein anderer Tobakrieger jemals herbeiließ, mußte die zum Glück nicht großen Maisfelder im Stand halten, und wenn die Zeit der großen Jagden herannahte, den Männern in die Wälder hinaus folgen, um auf seinem Rücken die Jagdbeute ins Dorf zu schleppen, weil es an den nötigen Pferden mangelte. Nur der Hund, den er sich aufgezogen hatte, wurde ihm gelassen, weil das Tier nach spanischer Art zum Fährtesuchen abgerichtet war und sich selbst zur Jagd auf den Puma und Jaguar verwenden ließ, wo dann beide, Hund und Herr, stets an den gefährlichsten Platz gestellt wurden.

Schon seit Jahren war jede Hoffnung in dem Manne erloschen, daß er jemals das Gesicht eines Weißen wiedersehen würde; eine Art stiller Verzweiflung hatte sich seiner bemächtigt, die ihn gleichgültig machte gegen alle Quälereien der Indianer und seine andauernde Gefangenschaft. Daß seine Peiniger ihn diesmal zurückgelassen hatten, war nur dem Umstand zuzuschreiben, daß die Retter gegen alles Erwarten schnell auf dem Plan erschienen waren. Denn schon hatten die Indianer davon gesprochen, ihn in allernächster Zeit tiefer in das Innere des Gran Chaco zu bringen, weil ein großer Zusammenstoß mit den Weißen bevorstand und seine Beaufsichtigung dadurch erschwert wurde.

Über den Verbleib des Mr. Bopkins wußte auch er nichts anzugeben, da es die Indianer schon seit längerer Zeit vermieden, in seiner Gegenwart über Stammesangelegenheiten zu verhandeln. Doch waren die Krieger dieser Ansiedlung ohne Ausnahme von dem Zuge gegen die Weißen zurückgekehrt. Wenn also andere unterwegs mit dem Yankee abgebogen waren, mußten dies Angehörige einer anderen Tolderia gewesen sein.

Natürlich war es ohne jeden weiteren Meinungsaustausch eine beschlossene Sache, den Unglücklichen – er nannte sich Miguel Rodilla – ins Lager mitzunehmen. Da in der verlassenen Tolderia nichts mehr auszurichten war, ließ der Oberst seine Leute wieder aufsitzen, ein Peon nahm den befreiten hinter sich aufs Pferd, und dann galoppierten sie wieder nach Süden, dem Lager zu. Miguels Hund lief lustig hinterdrein, als ob er den Umschwung in seines Herrn Schicksal ahne.

Auf dem Rückwege vermieden sie den früher begangenen Fehler, sich nur an die Fährte zu halten. Es war klar, daß die Indianer, falls sie sich wirklich vorher getrennt und ihren Gefangenen auf die Seite geschafft hatten, dazu das dichte Pflanzengewirr eines Waldes benützt hatten, um die Abzweigungsstelle den Augen der Nachforschenden möglichst zu verbergen. Daher ritten diese jetzt um die verschiedenen Buschinseln herum, anstatt mitten durch, und wirklich gelang es ihnen noch am Abend desselben Tages, die gesuchte Spur zu entdecken. Freilich war sie in der Zwischenzeit so unleserlich geworden, daß nur der gerettete Miguel sie herausfinden konnte, der in den langen Jahren der Gefangenschaft beinahe selbst ein Indianer geworden war und von den Wilden gelernt hatte, aus den winzigsten Anzeichen Schlüsse zu ziehen. Selbst der Oberst und die Peones wären an der verräterischen Stelle vorübergeritten.

Sie folgten der Spur an diesem Tage noch so weit, als es die Dunkelheit erlaubte, verbrachten die Nacht wieder auf der offenen Pampa und setzten am anderen Morgen mit frischen Kräften die Verfolgung fort. Diesmal konnten sie zu ihrer Freude schon nach zwei Stunden erkennen, daß die Fährte allmählich an Deutlichkeit zunahm, ein unverkennbares deutliches Zeichen, daß sie den Räubern immer näher auf den Leib rückten.

Dennoch bekamen sie die Gesuchten auch an diesem Tage noch nicht zu Gesicht. Die Fußeindrücke waren aber schon so deutlich geworden, daß auch ein starker Nachttau sie kaum mehr hätte verwischen können; sie konnten sich daher mit der Gewißheit zur Ruhe legen, daß sie die Indianer am nächsten Tage einholen würden.

Es sollte ihnen nochmals eine Enttäuschung zu teil werden.

Nach einem ungefähr vierstündigen Ritt kamen sie wieder an ein ansehnliches Gebüsch von Palmen und Alagaroben. Die Spuren führten hier zwar hinein, aber wie sehr die Männer auch ihre Augen anstrengten und fast jeden Grashalm untersuchten, es fand sich nicht das geringste Anzeichen, daß die Urheber jener Fährte das Wäldchen wieder verlassen hatten.

Entschlossen, alles zu wagen, drangen die mutigen Reiter unter das grüne Laubdach ein. Doch zu ihrer maßlosen Überraschung ließ sich zwischen den nicht allzu dichtgedrängten Stämmen auch nicht ein einziges lebendes Wesen entdecken. Sie durchzogen das Gebüsch mehrmals kreuz und quer nach allen Richtungen, hoben jeden Zweig in die Höhe, als ob sich ein Mann darunter hätte verstecken können, und musterten die Gipfel zu ihren Häupten, ob die Gesuchten etwa in dem Gezweige verborgen saßen. Aber alle Mühe war umsonst; es hatte völlig den Anschein, als seien die Rothäute mit ihrem Gefangenen hier plötzlich auf und davon geflogen.

Mißmutig kehrten die Reiter wieder auf die Pampa zurück und setzten sich dort im Kreise auf den Boden, um zu beraten, was zu tun sei.

»Wenn die Fährte auf der letzten Strecke nicht gar so deutlich wäre,« sagte Miguel Rodilla, »könnte man voraussetzen, daß sie von hier aus wieder auf ihrer eigenen Spur zurückgekehrt sind, um uns zu täuschen. Aber wie Sie selbst gesehen haben, wiesen sämtliche Fußeindrücke entschieden nach Nordwesten, nicht ein einziger in der entgegengesetzten Richtung. Es bliebe also nur die Erklärung übrig, daß sie alle rückwärts marschiert sind, obwohl mir auch das im höchsten Grade unwahrscheinlich dünkt.«

»Sie müßten beinahe eine Legua in diesem Krebsmarsche zurückgelegt haben,« fiel der Oberst ein, »denn so viel mißt gewiß die Entfernung bis zum nächsten Walde und ...«

»Mir ist eine Sache aufgefallen,« bemerkte hier einer der Peones.

»Welche? Sprich,« sagte der Oberst eifrig.

»Sie werden mich wahrscheinlich auslachen,« fuhr der Peon fort, »aber wenn wir das Erlebnis berücksichtigen, das unser Señor Ingles mit dem Simarrone hatte, läßt sich mein Gedanke vielleicht doch nicht ohne weiteres von der Hand weisen.«

»Ah, du spielst auf die abgestorbenen Yuchanstämme an, die sich allerdings in diesem Gebüsch in besonderer Anzahl vorfinden?«

»So ist es, Herr,« erwiderte der Peon. »Es wäre immerhin möglich, daß sich die Indianer, als sie uns herankommen sahen, samt ihrem Gefangenen in diese hohlen Stämme verkrochen.«

»Da kann ich dir mit bestem Willen nicht beipflichten,« sagte der Oberst und schüttelte zweifelnd den Kopf. »Ihr wißt alle, mit welcher Verehrung die Indianer die Überreste ihrer verstorbenen Stammesgenossen pflegen und für die Instandhaltung ihrer Gräber sorgen. Wie wäre es also möglich, zu vermuten, daß sie in dieser Weise die Asche ihrer Vorfahren entheiligten? Sie würden, denke ich, lieber das Äußerste wagen und sich zu einem aussichtslosen Kampfe stellen, als sich zu einem solchen Frevel gegen ihre heiligsten Gebräuche entschließen.«

»Verzeihen Sie, Señor, wenn ich Ihnen hier widerspreche,« fiel da Miguel Rodilla ein. »Jetzt, da unser Freund hier die Sache erwähnt hat, möchte ich sie doch für möglich halten. Ich kenne zwar sehr wohl die Ehrfurcht der Indianer für die Gräber ihrer Stammesangehörigen; aber auch nur für diese hegen sie solche Gefühle, während sie gerade die Gräber feindlicher Stämme aufsuchen und zerstören, um sich der darin enthaltenen Überreste zu bemächtigen, die als kostbare, zauberkräftige Siegestrophäen gelten. Nun dürfte es auch Ihnen nicht unbekannt sein, daß die Sitte, die Verstorbenen in Yuchanstämmen zu begraben, von allen Indianern des Chaco nur den Chiriono eigentümlich war. Dieser Stamm ist aber beinahe vollständig ausgestorben; die wenigen Überlebenden gingen schon vor wenigstens einem Jahrzehnt in anderen Stämmen, namentlich in dem der Chiriguano, auf. Unsere Gegner hier aber sind Toba, die von jeher durch ihre Wildheit berüchtigt waren; da könnte es immerhin der Fall sein, daß die Gesuchten in der Tat dort drinnen in den Yuchanstämmen stecken.«

»Nun, wenn Sie meinen,« erwiderte der Oberst, indem er aufstand, »können wir ja diese Dinger einmal untersuchen. Aber alle beisammen bleiben, und stets den Finger am Drücker,« ermahnte er seine Begleiter. »Denn sobald sich die Burschen entdeckt sehen, wehren sie sich mit dem Mute der Verzweiflung und wir bekommen einen schweren Stand!«

Sie ritten also wieder in das Gebüsch zurück und suchten sich einen der abgestorbenen Yuchan aus, der von den übrigen etwas abseits stand. Hier riß der Oberst eine Handvoll dürres Gras ab, zündete es an, und als die Flamme an den strohtrockenen Halmen gierig emporleckte, warf er das brennende Bündel in die Mündung des Yuchan, die er, auf dem Pferde sitzend, gerade noch mit ausgestreckter Hand erreichen konnte.

Sofort ertönte aus dem Inneren des Baumes ein lauter Schreckensschrei. Gleich darauf schnellte mit einem wahren Tigersatze ein sehniger, baumlanger Indianer heraus, der, kaum auf dem Boden angelangt, mit gezücktem Messer gegen den Oberst ansprang.

Dieser eine Mann machte nun den Weißen freilich wenig Mühe; aber sein Ruf war von seinen Stammesgenossen gehört worden. Als sich der Oberst mit seinen Begleitern umkehrte, sahen sie, daß auch die Mehrzahl der anderen abgestorbenen Yuchan plötzlich lebendig geworden war.

Wohl gegen zwanzig mit Messern und Wurfkeulen bewaffnete Toba sprangen aus ihnen zur Erde und drangen mit wildem Geschrei und zornfunkelnden Augen auf ihre Angreifer ein. Es entspann sich ein minutenlanger Kampf, der für die Weißen nicht ungefährlich war, da sie von ihren Schußwaffen nur die Revolver gebrauchen konnten und ihre Pferde durch die Schlinggewächse äußerst behindert waren. Aber schließlich beugten sich die Indianer doch vor der Übermacht der besseren Bewaffnung; wer es von ihnen noch konnte, verschwand auf einen schrillen Pfiff des Anführers blitzschnell in das dichte Unterholz.

Nach ihrer Gewohnheit wollten die Peones die Flüchtigen verfolgen, doch der Oberst hielt sie mit lauter Stimme zurück. Es war nicht ausgeschlossen, daß die Indianer die Reiter fortzulocken und in der Zwischenzeit ihre Rache an dem Yankee zu kühlen suchten, der jedenfalls auch in einem der Bäume versteckt war. Darum befahl der Oberst, zunächst nach diesem zu forschen.

Das geschah. Nach längerem Suchen wurde ihnen auch die Freude zu teil, daß ihnen auf ihr Klopfen aus einem Yuchan ein dumpfes Grunzen antwortete. Einer der Peones kletterte auf diesen Baum und leuchtete mit einem Zündholz in seine Höhlung; da sah er den armen Mr. Bopkins unten liegen, der eng gefesselt und mit einem Knebel in dem Munde angstvoll zu ihm hinaufstarrte. Der Peon ließ sich nun vorsichtig hinab, zerschnitt die Fesseln des Gequälten und half ihm dann aus seinem Gefängnis heraus.

Als Mr. Bopkins auf dem Boden angelangt war, konnte er sich vor Schwäche nicht auf den Beinen erhalten, sondern sank halb besinnungslos nieder. Erst als ihm einige Schlucke Branntwein eingeflößt waren, kam er wieder so weit zu sich, daß er seine Retter betrachten konnte. Als er den Oberst erblickte, zog er seine Stirn in finstere Falten und fragte kurz: »Wir sind auf bolivianischem Territorium, Colonel?«

Oberst Iquite erriet aus den beiden vorletzten Worten den Inhalt der Frage und nickte zustimmend. Da erhob Mr. Bopkins zornig die Hand und erklärte in höchster Entrüstung: »Ich protestiere, Sir, gegen die unverantwortliche Behandlung, die ich von den Einwohnern dieses Landes erfahren mußte! Meine Regierung wird nicht verfehlen, von der Ihrigen die strengste Rechenschaft einzufordern. Es ist unerhört, wirklich geradezu unerhört, was man sich hier gegen einen freien Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerika herauszunehmen erlaubt.«

Zum Glück verstand der Oberst die schöne Rede nicht, sonst hätte er wahrscheinlich den Mann mit den sonderbaren Dankesgefühlen sitzen lassen und wäre voll Ärger davongeritten. So hielt er die Erklärung für einen begreiflichen Ausdruck des Unwillens über die Kühnheit der Indianer und tat sein Bestes, um den Geretteten zu trösten.

Ohne sich weiter um die flüchtigen Indianer zu kümmern, wandten sich die acht Männer, sobald der Yankee wieder genügend gekräftigt war, in die Prärie hinaus und machten sich mit Rücksicht auf die beiden Pferde, die nun eine doppelte Last tragen mußten, in langsamem Tempo auf den Heimweg. Sie wurden von den Indianern nicht mehr behelligt, sondern langten nach zwei Tagen glücklich wieder im Lager an, wo sie von allen mit jubelnder Freude empfangen wurden.