|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

| Berg, Strom, Wald, Fisch und Wild, Alles Roter Mann. Weißer Mann kommt, mit ihm großer Rauch, Roter Mann gibt Weißem Mann Alles. Weißer Mann gibt Rotem Mann Hölle. |

|

| (Großes Offenes Herz.) |

Nicht gerade darum, weil die Indianer ein so schwer zivilisierbares Naturvolk sind, stellen sie ein solch sympathisches Wunder im neuen Weltteil vor. Sondern darum, weil alles rings um dieses stolze, beraubte und mißhandelte Volk herum sich der modernen Zivilisation erfreut und der Indianer es vorzieht, in seinen Bergen und Gebüschen elend zugrunde zu gehen. Darum hat der Indianer auf irgendeine Weise sich die Liebe der Menschen erworben, die die Erde lieben, die aber die Zivilisation einigermaßen krank gemacht hat.

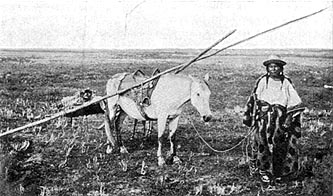

Ein Prärieindianer

205 Man darf von den Indianern nicht als von einem vertierten und verlorenen Volk reden. Man braucht sich nur die Kunst und die traditionellen Kunstformen dieses Volkes anzusehn, um den ganzen Abstand ihrer uralten, sicherlich schon längst vor dem Kommen der Weißen dem Verfall geweihten Kultur, zu dem, was wir so benennen, zu ermessen. Man braucht nur ein paar gute Exemplare der Rasse sich anzuschauen, um eine Vorstellung davon zu gewinnen, wie dieses Naturvolk in der Freiheit beschaffen sein mochte.

Ein amüsantes Erlebnis ist mir in Niagara Falls, ein anderes in Caughnawaga bei Montreal widerfahren; in beiden Fällen hat's mit einer Blamage geendet, aber sieht man nur genauer hin, so waren gar nicht die, die sich blamierten, die Blamierten.

Bei Niagara Falls, im nordwestlichen Winkel des Staates Newyork, sind die Tuskaroras zu Hause, ein total verkommener, das heißt gänzlich zivilisierter Indianerstamm von kleinen katholischen Kartoffelbauern. Ich blieb in der Niagarastadt vor einem der zahllosen Läden stehen, die mit »Indianer-Curios« und Postkarten handeln, und sah mir den billigen, für die Sonntagstouristen in Fabriken hergestellten Schmarrn an. Dann ging ich in den Laden und frug nach dem Preis der Dante-Büste aus Gips, die inmitten der Mokassine, bemalten Häute, kleinen Holzkanne und gefiederten Kopfbedeckungen im Fenster herumstand. So nebenher erkundigte ich mich bei dem Ladenbesitzer, was die Büste denn vorstelle? 206 (Es war eine Verkleinerung der bekannten Dantebüste der Renaissance aus dem Museum zu Neapel.) »Das ist der große Häuptling Rote Wolke,« sagte mir der Herr des Ladens . . .

Und wirklich, wollte man die Blasphemie begehen, die Büste, so wie sie ist, zinnoberrot anzustreichen und rechts und links von den Schläfen hinunter zum Kinn drei gelbe Zickzacklinien drüber zu malen, was für ein feiner Indianerkopf!

Das andre Mal aber habe ich mich blamiert, Caughnawaga, am rechten Ufer des St. Lawrence, gegenüber von Montreal gelegen, ist eine Reservation von Irokesen-Indianern. Die ebenfalls katholisch und zahm gewordenen Bewohner ernähren sich durch Arbeiten an den Damm- und Elektrizitätswerken, schlecht und kümmerlich, jedenfalls ebenso elend wie die elendesten der Proletarier. Ihre Frauen sitzen bei den Fenstern und machen grausliche blaue Tuchtauben, alle dieselbe Taube, der, niemand weiß warum, drei rote Tuchkirschen aus dem Schnabel baumeln. Damit es nur ganz klar ersichtlich sei, was das Ganze vorstellt, so sticken sie den Ausgeburten ihrer katholischen Phantasie noch das Wort: BIRD auf den Bauch – ich sah sofort ein, hier war für mich nichts zu holen. Gelangweilt starrte ich in all die offenen Fenster hinein. Da waren Männer und Frauen, die kein Wort Englisch oder Französisch verstanden, in einem unbekannten Idiom sich miteinander unterhielten, alle hatten unter ihren beim Trödler gekauften schmutzigen Lumpen das katholische Duckmäusergesicht vom jenseitigen Ufer sitzen.

Endlich – vor einem Häuschen am Rand des Dorfes, stockten meine Schritte. Was ich dort vor dem Häuschen sah, vor dem Tor, mitten vor dem Eingang, so wie es die Tradition wollte, war ein roh bemalter Pflock – eine Säule von Holz, nicht mit Tierköpfen bemalt, wer hätte das auch von diesen armseligen Caughnawagern erwartet, 207 aber immerhin ein geschnitzter, roh bemalter Holzpflock – der erste leibhaftige Totempflock, der mir auf meiner Reise begegnete!

Im Häuschen war niemand, es war zugesperrt, aber der Pflock hatte mir Mut und Interesse wiedergegeben, und ich frug mich im Dorf bis zum Hause des Maire durch.

Um es rasch herauszusagen, der Maire, ein Halbblut-Irokese, wußte nichts von einem Totempflock in seinem Dorfe. Ich erklärte ihm, wo die Hütte stehe, vor der ich den Pflock gesehen habe. Es war die Hütte des Barbiers, und der Totempflock war der bemalte Pflock, den die amerikanischen Barbiere vor ihren Läden haben; nun, reden wir weiter nicht darüber . . .

Ein richtiger Totempflock

Es wäre ganz überflüssig gewesen, mit dem Maire über die romantischen Vorstellungen, die sich ein Europäer von der ersten wirklichen Indianerreservation macht, die ihm begegnet, zu diskutieren. Der Maire wußte mir über die Gebräuche und Sitten der Irokesen dahier weiter nichts zu berichten, als daß sie fleißige und tüchtige Arbeiter sind, sich schlecht und recht durchs Leben schlagen und alle Sonntage brav in die Kirche gehn. Dann fing er, natürlich, an, mich über die Möglichkeit eines Krieges zwischen Deutschland und England auszufragen. Worauf ich dieselbe Antwort gab, die ich in Klubs und General-Stores und allen möglichen Lokalen Kanadas gegeben habe.

Der Maire saß da, in seinem Holzhaus, in seinem Salon, der wie eine gute Stube in Berlin-W. eingerichtet war, rechts ein Rokokosessel, links ein gotisches Büfett, Axminsterteppich und Kelim-Portiere, ein Neunzigpfenniggobelin mit einer Watteauszene über der Tür, auf einem Vertiko falsches Meißner Porzellan und an der Wand ein Öldruck des Königs Eduard. Er saß da, dieser Irokese, auf der Höhe der Zivilisation saß er da und hatte Angst vor der deutschen Armee . . . 208

Erst viele Wochen später, im Innern Kanadas, bin ich der ersten wirklichen Rothaut begegnet, auf der Station Hobbema zwischen Edmonton und Calgary. Es war ein prächtiger alter Kerl vom Stamme der Bobtails, wie ein altes rostiges Stück Eisen anzusehen, mit kleinen schwarzen Zöpfchen bezottelt, mit Muschelohrringen und einem Perlenhalsband geschmückt. Der Zug hielt nur eine Minute, aber für diese eine Minute hätte ich ihm am liebsten einen Dollar geschenkt, so ein feiner alter Kerl war es.

Ich bin in vielen verschiedenen Reserven gewesen, bei den Sarcees in Alberta, bei den Stoneys in dem Felsengebirge, in der Squamish-Reserve, in Nord-Vancouver, die interessanteste aber war die der Sarcees bei Calgary.

In Ottawa, im Ministerium des Innern, hatte ich einen Empfehlungsbrief an die sämtlichen Indianer-Agenten in den Reserven Kanadas mitbekommen, aber der Zugang zu den Reserven ist auch so, wenn man den Rothäuten mit einem »Greenback« winkt, die leichteste Sache der Welt. Wir fuhren, ein junger Norweger, der mit Grammophon, Kinematographenkasten, Leinwandzelt und Schießgewehr die Gegend heimsuchte, eine Amazone aus Calgary und ich, eine ganze Weile, zwischen dem Gebüsch, das die Reserve der Sarcees bedeckt, herum, die wunderbar klare, frischbeschneite Kette der Rockies vor den Augen, ehe wir eine menschliche Niederlassung zu sehen bekamen. Ein paar alte Sarcees fuhren mit Holz auf ihren Leiterwagen und mit ihren fetten Squaws auf dem Holz in die Stadt. Des Norwegers Begrüßung: »Miasin-Kisiko?« das heißt »How-do-you-do?« konnten sie nur mit einem blöden Blick des Kannitverstan erwidern. Die Worte gehören der Cree-Sprache an, die Sarcees sprechen ihre eigene.

Wenn die Indianer ausgestorben sein werden, so werden ein paar hundert Sprachen – und Gott weiß wie viele wunderschöne Legenden! – mit ihnen aus der Welt sein, denn so etwas wie schriftliche Aufzeichnungen haben sie nicht.

209 In Vancouver habe ich mir ein amüsantes Büchlein angeschafft, ein Wörterbuch des Chinook-Jargons, der von den Fellhändlern bei den Alaska-Indianern zusammengestellt worden ist. Aber schon tiefer, an der Küste des Pacific in Vancouver, versteht kein Indianer mehr den Jargon der nördlichen Brüder; meine Versuche, mich durch das Wörterbuch mit den Squamishs zu verständigen, schlugen ganz und gar fehl. Die Vielfältigkeit ihrer Sprache, durch die Distanzen der Wohnorte und die Feindseligkeit der Stämme hervorgerufen, ist auch der Grund, weshalb mir in der Bibel-Gesellschaft, die doch das Neue Testament in fast alle Sprachen der Welt übersetzt hat, gesagt wurde, es gäbe keine Indianerbibel. Erst jetzt, so hörte ich, wird sie von einem Missionar ins Chinookische übersetzt. »Amen« und »all right« haben dieselbe Übersetzung – kloshe kaakwa!

Wir fahren also durch das Gebüsch in der Reserve herum und schauen nach menschlichen Niederlassungen aus, in der weiten, von einem Drahtzaun umgebenen Einöde. Im Süden steigt Rauch zwischen den Büschen auf, und da sehen wir auch schon eine Gruppe von Zelten stehn.

Drei, vier Zelte stehen in einer kleinen Rodung da, die Bewohner des einen sind gerade dabei, ihr Zelt abzubrechen und auf einen Karren zu laden. Eins zwei drei, ist die Leinwand von den Stäben herabgewickelt, die Stäbe aus der Erde gerissen, Bettzeug, Ofen, Kind und 210 Kegel auf den Karren geladen. Das Pferd zieht an, und eine Stunde später steht das Zelt, die Tepeeh, eine Meile weit weg im Feld aufgerichtet. Was am alten Wohnplatz zurückblieb, ist ein Haufen von Knochen, Unflat, namenlosem Schmutz und Gerüchen. Immer, wenn sie einen Ort bis zur Unmöglichkeit verunreinigt hat, zieht die Familie mit ihrer Tepeeh davon, und die Erinnerung an sie fault in dem Sonnenlicht.

Die Tepeeh und ihre Bewohner

Rasch kaufen wir, was zu kaufen wert ist, die Indianer verkaufen uns ihre Halsketten, Gürtel, gestickten Schuhe und Gamaschen warm von ihrem Leib herunter, sie sind daran gewöhnt, eigentlich leben sie davon.

Das ist ein armes und armseliges Volk und zur Arbeit zu faul und zu entnervt. Der Staat zahlt ihnen, einmal im Jahr, durch die Indianer-Agenten, eine lächerliche Summe aus, nicht mehr als vier Dollar für jeden Erwachsenen, einen fürs papoose, den Säugling.

Squaw und Papoose (zwischen den Stangen)

Mit ihren Stickereien, mit allerhand Schaustellungen, Tänzen und dergleichen betteln sie sich in den Städten und auf dem Lande von den Leuten, die zu ihnen kommen, die Groschen zusammen, die sie vor dem absoluten Verhungern bewahren. (Natürlich gibt's Reserven, in denen die Indianer sich selbst erhalten, durch Arbeit auf dem Feld, in Werken, wie ich das in Caughnawaga sah, durch Abholzen ihrer Reserven, Fischfang und Jagd. Die Regierung fördert sie bei dieser Arbeit, wie sie kann, durch die Agenturen.)

An einem Stock in der Tepeeh hängt ein Fetzen rotes Fleisch, es ist der aufgerissene Leib eines Feldhamsters, eines Golfers; davon leben sie. Eine Blechdose mit Brot, Zucker und Tee steht in einer Ecke, ein Kind auf dem Boden hat den Kopf ganz in einer verrosteten Konservenbüchse vergraben.

Daß man ihnen keinen Schnaps verkauft, ist ihr großer Schmerz. In den Bars der westlichen Städte, in deren Nähe Indianer ihre Reserven haben, kann man auf Tafeln lesen: 211

»Verboten

ist es, Getränke zu verkaufen an:

Minderjährige, Betrunkene und Indianer.«

Das Gesetz bestraft den Weißen, der dem Indianer einen Fingerhut voll Alkohol verkauft, mit ungewöhnlich hohen Strafen. In der Geschichte Amerikas findet man ja den langwierigen Krieg gegen die Liquortraders, die professionellen Händler, die die Indianer mit Alkohol ihren Räubereien gefügig machten. Hie und da verschaffen sich die Rothäute natürlich doch eine Flasche oder ein paar. Dann heben große Orgien an, mit Unzucht, Mord und Totschlag, Brandstiftung und Amoklaufen. Der Indianeragent hat sich bei solchen Gelegenheiten seiner Haut zu wehren, sein ohnehin nicht sehr beneidenswerter Beruf wird ziemlich ungemütlich, wenn Alkohol in der Nähe ist.

Seit der Kodak erfunden wurde, geht's ihnen ein bißchen besser. Sie lassen sich, wie die Mohammedaner, nicht gern photographieren. Im Anfang werden sie sich wohl auch ein bißchen vor der Höllenmaschine geängstigt haben. Aber für wenige Cent verkaufen sie ihre Angst und ihr Vorurteil. Jetzt, da wir unseren Apparat auf sie richten, rennen sie durch die Heide davon und schreien auf der Flucht zurück:

»How much?«

Einer ist da unter den Sarcees, mit dem wir uns verständigen können. Es ist ein hübscher Bursche von 15 Jahren, offenbar Halbblut, Krähenkind mit Namen, Bertie Crowchild. Wie er auf Indianisch heißt, vermag 212 er uns nicht zu sagen. Er weiß nur zu berichten, daß er seinen Namen ändern wird, wenn er mal heiratet. Dann wird er selber einer vom Stamm der Krähen werden, Bertie Crow; bis dahin ist er das Kind eines vom Krähenstamm.

Bertie ist Methodist. In dem blauen Buch, das ich in Ottawa mitbekam, steht zu lesen, daß von den 211 Indianern der Sarcee-Reserve noch 133 Heiden sind. Eine Stunde weit von Calgary, einer der größten Städte Kanadas, hausen noch 133 Indianer in den Gebüschen, die den alten Glauben an den großen Häuptling und die vier Löcher im Himmel bewahrt haben.

Wie wir da stehen und mit den Leuten unterhandeln, kommt eine sonderbare Gruppe durch das Buschwerk zu uns herbei.

Ein alter Mann mit langen weißen Haaren. Er hat auf dem Kopf einen alten löchrigen Hut mit einem Kranz von rötlichem Feldgras rundherum. An seinen linken Arm ist mit einem Streifen Fuchsfell eine große, runde, ganz verrostete Eisenplatte befestigt, in der Platte sind fünf Buckel und zwei Löcher. Der Alte ist blind, und ein kleines Mädchen führt ihn an einem langen Stab, dessen 213 Ende es in seinen Händchen hält. Am andern Ende des Stabes folgt ihm der alte Mann durch die Heide.

Dies ist Natschuka, der Medizinmann. Da kommt er durch die Büsche her mit seiner Medizintasche um die Schulter, das tausendfach verrunzelte Gesicht mit den erloschenen Augen ist zur Herbstsonne in die Höhe gekehrt. Er ist der Älteste des Stammes. Als wir ihn fragen, Bertie ist Dolmetsch, wie alt? antwortet er mit Schütteln der Hände. Wir zählen 66, aber er ist mindestens 90 alt, hat wohl mit 66 aufgehört, weiterzuzählen.

Gegen das Photographiertwerden hat er nichts. Wir versprechen ihm Geld, und da steht nun der Älteste seines Stammes, der Mann der großen Legende, der Mann, der die vier Löcher ins Firmament geschnitten hat kraft seiner Zaubergewalt über die Elemente, mit seinem Hut auf dem Boden hinter sich, steht er da, neben unserer Real-Estate-Amazone und läßt sich für Geld photographieren. Aus den Tepeehs blinzeln schmutzige Squaws zur Sonne heraus, eine hat ihr Papoose im Arm, das Wurm ist mit Tüchern an ein Brett gebunden, es ist ein ganz hellhäutiges Wurm.

Natschuka und die Amazone

Wo ist unser Bertie hin? Er sollte doch mit aufs Bild kommen? Wir suchen überall nach dem Krähenkind, ergehen uns in allerlei Vermutungen. Hat wer ihn beleidigt? Oder ist es wegen des Geldes? Vielleicht hat er seine Bedenken gegen das Photographiertwerden?

Endlich, wie der Chauffeur schon die Kurbel andreht, erscheint Krähenkind vor einer Tepeeh. Was gab's?

Vor dem Automobil: Krähenkind mit einem kleinen Sarcee

Das Sprechen, das Zuhören hat ihn angestrengt. Er hat sich eine halbe Stunde lang in seiner Tepeeh auf die Matratze legen müssen, war sehr krank. Und wir haben doch so leise wie möglich mit ihm und den anderen gesprochen. Man kann sich überhaupt schwer einen Begriff davon machen, wie fein und höflich und leise diese »Wilden« miteinander reden und verkehren! 214

Wie ist diesem müden, erschöpften, in weniger als hundert Jahren ruinierten Volk zu helfen?

Im Blaubuch, das man mir in Ottawa mitgab, steht die Gesamtzahl der kanadischen Indianer, einschließlich der Eskimos in den nordwestlichen Territorien und dem Yukon vom März 1910 mit rund 111 000 Seelen verzeichnet. Die Zahl ist im letzten Jahr um rund 500 Seelen zurückgegangen. (Tuberkulosis ist die Krankheit des Indianers.)

Hie und da wird eine Reserve »aufgemacht«, d. h. die Einwohner haben sie entweder aufgegeben, oder sie sind weggezogen oder ausgestorben. Dann kommt, wenn sich die Reserve in guten, ertragreichen Gegenden befand, das jungfräuliche Land in die Hände des weißen Farmers. Es ist ein großes Ereignis im Lande – zur Zeit meiner Reise wurde eine solche Reserve in Wisconsin aufgemacht, und die Zeitungen brachten spaltenlange Berichte über den Beneidenswerten, auf den bei der Verlosung des Bodens das saftigste Stück gefallen war.

Ein ganzes Heer von Staatsbeamten verwaltet auf den Hunderten von Reserven und in Ottawa die Angelegenheiten des aussterbenden Volkes. Schulen, Hospitäler, 215 Kirchen für die Indianer beschäftigen ein weiteres Heer von Weißen, die Gesamtsumme der Gehälter dieser Heere beträgt viele Hunderttausende von Dollar.

Wie schon berichtet, gibt's in den getreide-, holz- und jagdreichen Gegenden Tausende von Indianern, die sich selbst erhalten, selfsupporters. Diese braucht der Staat natürlich nicht zu unterstützen, und dadurch ergibt sich die amüsante Tatsache, daß der Staat die Drohnen mit seinen Kopfprämien füttert.

Ein Herr im Nelson-Klub, Britisch-Kolumbien, ehemaliger Besitzer der altberühmten Cockton-Ranch, die 100 000 Acker groß, am Rande von Alberta und den Süßgras-Bergen Montanas gelegen war (ein ehemaliger Cowboy, jetzt Stütze der Christian Science) hat mir sehr merkwürdige Dinge von seinen Erfahrungen mit dem wilden Stamm der Bloods erzählt. Dieser Stamm lebte an den Grenzen seiner Ranch, als die Missionare grade begonnen hatten mit der Rettung der Ungläubigen.

Ehe die Weißen kamen, war der Indianer Gentleman. Er wär's gewiß heute noch, wären die Weißen nur auch 216 Gentlemen gewesen. Die Bloods waren von jeher eine der gefürchtetsten, kriegerischsten Rassen, aber solang der Weiße sie in Ruhe auf ihre Büffel jagen ließ, taten sie dem Weißen nichts. Sie waren verläßlich; in Ehrensachen, Geleit und Geldsachen konnte man sich auf sie verlassen. 50 Meilen kam einer herangeritten, um ein paar Dollar zurückzuzahlen, die ihm geliehen waren. Ihre Gebräuche glichen denen der Ritter im Mittelalter, mit Ausnahme des Frauenkultes. Kein Indianer hätte sich herabgelassen, sein Pferd selber zu zäumen, Kriegsschmuck oder Jagdkleid selber anzulegen, sein Junge, sein Schildknappe war dazu da. Wenn der Büffel erlegt war, mußte die Frau heran, ihm das Fell abzuziehen, das Fleisch für die Nahrung zu bereiten. Der Indianer rührte keinen Finger weiter, nachdem der Pfeil seine Schuldigkeit getan hatte.

Erst als die Weißen mit ihrem ›foul play‹ Jagd auf Leib und Seele des Indianers machten, mit Hinterlist, Lügen und Schlichen und furchtbarster Grausamkeit niedermetzelten, was ihnen mit der Friedenspfeife und reinlichen Absichten entgegentrat, da wurden die Gentlemen im Handumdrehen zu Bestien. Nach ihrer Unterwerfung verdarben die Missionare an ihnen, was noch zu verderben war, und heute ist die Rothaut im Verkehr mit dem Weißen ein Bettler oder Duckmäuser und gewitzigter Betrüger.

Das Blaubuch führt als christliche Glaubensbekenntnisse unter den Indianern das anglikanische, presbyterianische, methodistische, kongregationalistische, baptistische und römisch-katholische auf. Außerdem gibt's unter ihnen Mennoniten und Mormonen. In Wahrheit sind sie aber alle Heiden geblieben. (Von den 1149 Bloods sind 849 als solche angeführt.) Als der Cockton-Rancher einen katholischen Geistlichen in seinem Kreise fragte, wieviel Indianer er während der acht Jahre, die er für seinen Glauben arbeitete, wirklich zum Christentum bekehrt habe – nicht die offizielle Zahl, sondern die wahrhafte, 217 innere, die Gewissenszahl – da antwortete der Priester: er glaube, einen! Dieser Priester hat in den acht Jahren wenigstens das Lügen nicht erlernt!

Bei den Stoneys im Felsengebirge habe ich dann einen Indianeragenten kennen gelernt, ihn und seine Familie mir angesehen, diese Menschen, die einen der merkwürdigsten Berufe sich erwählt haben in unsrer heutigen Zeit.

Draußen, übers Feld, jagten ein paar Indianerfamilien vorbei, Mann, Frau mit Papoose auf dem Rücken und ein kleines, siebenjähriges Mädchen, alle auf einem Pferd sitzend, durch den Herbstregen aus den Gebüschen gegen die Berge zu. Mein Indianer, Moses Wesley, kutschierte mich in seiner Rig auf der Reserve herum. Der Häuptling, mit dem feinen Namen Jonas Two-Youngmen, war nicht in seiner Tepeeh, sondern beim Heuen, das war schade, denn was übrig blieb, streckte allerhand gestickte und geschnitzte Sachen zum Verkauf hin und war in anderen Angelegenheiten nicht zu sprechen. Wir fuhren also bald ins Haus des Agenten, am Fuß eines Berges hin. –

Die Frau des Agenten hat in den 25 Jahren, die die Familie nun unter den Indianern, in allen Teilen der Dominion, verlebt hat, eine der schönsten Kollektionen von allerhand Perlenarbeiten, Steinäxten, Kriegsschmuck, bemaltem Leder und Medizinbüchsen zusammengebracht.

In ihrem warmen, behaglichen Haus, das voll ist mit altem, guten englischen Hausgerät und Silberzeug, wie man es in den Büchern der Brontës und Jane Austen beschrieben finden kann, wartet sie auf einen Käufer für ihr indianisches Museum. Mit den Indianern hat die Familie während dieser 25 Jahre nicht anders als durch die großen Bücher drüben im Bureauhaus verkehrt. Daß es Menschen sind, die da draußen um das Haus herum wohnen, die die zum Teil wunderherrlichen Kunstwerke aus Leder, Stein und Perlen hergestellt haben – das kann ich aus den Gesprächen der schottischen Familie 218 nicht herausfinden. Am besten gefallen ihnen ein paar Stickereien, die die Indianerweiber von schlechten modernen Chintzes und Kattunbettdecken herunterkopiert haben. Die guten traditionellen Zeichnungen der alten Kunst zeigen zickzackförmige, mäanderförmige, parallellinierte Muster in den apartesten Farbenzusammenstellungen: dunkelrot, schwarz und gelb; weiß, lila und ultramarin; hellgrau, schwarz, grün und weiß. Diese neuen Zeichnungen aber, von denen die Schotten dahier so entzückt sind, stellen bunte, ordinäre Rosen auf Stengeln, plump und ohne jedes Farbengefühl, sklavisch kopiert und schlecht zusammengenäht, dar. Seit 25 Jahren wohnt die Familie des Agenten mit den Indianern beisammen und versteht doch nicht das Geringste von dem Indianer.