|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein feuchter Herbstwind schnob durch die Straßen. Hin und wieder führte er Regentropfen mit sich, die indessen bald wieder in eine Art Nebel übergingen. Der Abend war finster, und jämmerlich kämpften die Flammen in den Laternen um ihr Leben.

Nur noch vereinzelte Fußgänger belebten die Straßen und Gassen. Eilfertig verfolgten sie ihren Weg und beinahe unhörbar auf dem schlammüberzogenen Pflaster. Nur die Schritte der schwerbestiefelten Nachtwächter, die gemächlich ihrer Pflicht oblagen, erzeugten einen matten Widerhall.

Je weiter nach der Vorstadt hinaus, um so schwärzer wurde die Finsternis, um so ohnmächtiger flackerten die gequälten Gasflammen, um so seltener machte sich ein menschliches Wesen bemerkbar. Geisterhaft erschien daher ein gedämpftes rötliches Licht, das auf dem an den letzten Häusern, Ausspannungen und Scheunen hinlaufenden Pfade unstät einherschwankte. Aus einer kleinen Handlaterne fiel es ins Freie hinaus, und diese wurde getragen von einer verschrumpften, schattenhaften weiblichen Gestalt. Von Zeit zu Zeit hielt sie die Laterne seitwärts, um einer zweiten, ihr auf dem Fuße folgenden Gestalt das Überschreiten der Pfützen zu erleichtern.

»Herr Doktor, ich bin ein ehrliches Mädchen,« sagte sie über die Schulter zurück, »geschäh's nicht aus Barmherzigkeit für eine arme Kranke, hätten keine zehn Pferde mich zu Ihnen gezogen. Der Tod steht aber auf ihrem Gesicht geschrieben, das sieht jeder, der nur ein Auge hat.«

»Dann vorwärts, Lisette –«

»Ich heiße Veronika,« warf die Person ein.

»Nun ja denn, Veronika,« wiederholte der Doktor verdrossen, »ein Name ist so gut wie der andere; aber noch einmal: rühre deine kurzen Beine.«

»Da wären wir,« erklärte Veronika nach einer Weile, eine morsche, schmale Haustüre beleuchtend. »Aber es ist kalt da drinnen, und da möchten der Herr Doktor nicht verübeln –«

»Zum Henker mit deinen Entschuldigungen. Anstatt die Zeit mit unnützem Geschwätz zu vertrödeln, führe mich zu der Kranken.«

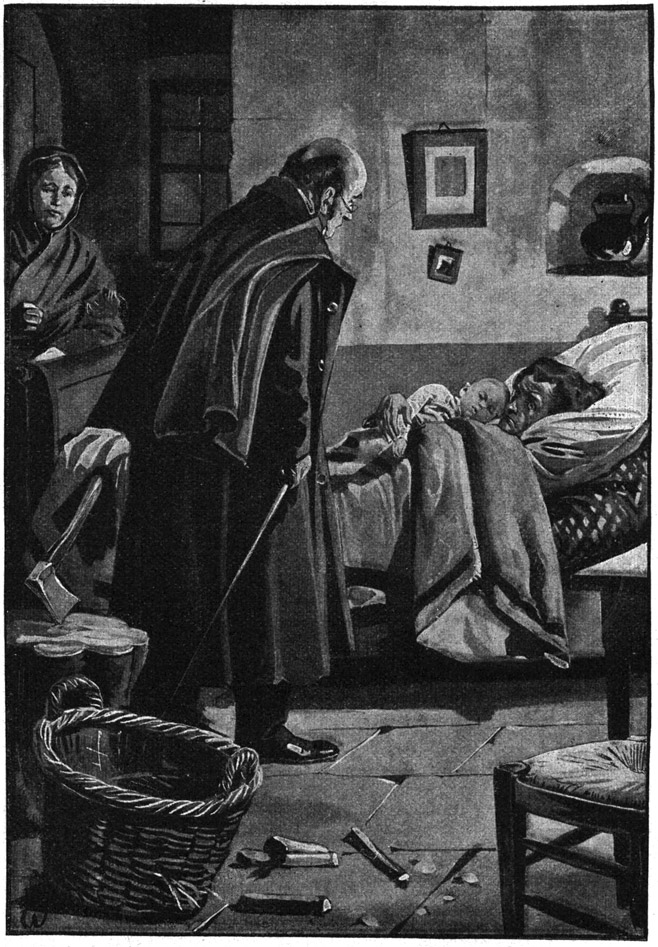

Sie waren in einen engen, düsteren Flurgang getreten; gleich darauf öffnete Veronika eine knarrende Tür, und vor ihnen lag ein Gemach von mäßigem Umfange, in dem eine verbogene blecherne Öllampe unzureichende melancholische Helligkeit verbreitete.

Die Blicke des Arztes trafen auf kahle, feuchte Wände, auf einen eisernen, sogenannten Kanonenofen, der zugleich als Küchenherd diente, jedoch erkaltet war. Außer drei sehr einfachen Stühlen und ähnlichem Tisch entdeckte er nur noch einen hölzernen Koffer. Ein breites Bett nahm beinahe die ganze Rückwand des Raumes ein. Außer einigen abgenutzten wollenen Decken waren auch Kleidungsstücke über die auf dem Lager Ruhende hingeworfen worden, offenbar um einen höheren Grad von Wärme zu erzielen.

Bei diesem Anblick breitete sich ein Ausdruck tiefer Teilnahme über das runde, bis auf einen kurzen dunklen Backenbart glatt geschorene, freundliche Antlitz des Doktors aus. Dann trat er mit Vertrauen erweckendem Gruß neben das Bett hin. Ernst sah er auf zwei große, tief in ihre Höhlen zurückgesunkene blaue Augen nieder, die in banger Erwartung zu ihm emporstarrten. Ob das Antlitz der Kranken einst höhere Reize schmückten, war kaum noch zu erkennen, ebensowenig deren Alter, in so hohem Grade hatte schweres Siechtum sie entstellt. Die Decke hatte die Unglückliche bis zu ihrem Halse emporgezogen. Nur der rechte Arm, mit farbigem Kattun bekleidet, war frei geblieben, um ein schlummerndes Kind von zwei bis drei Jahren zu halten. Die Farbe der Gesundheit schmückte das kleine Gesicht, daß es zu dem der Mutter kontrastierte, wie lachende Blüten zu einem offenen Grabe.

Nachdem der Doktor, sichtbar bestürzt, eine Weile auf das von seidenweichem, dunkelblondem Haar umwallte Haupt der Dulderin niedergeschaut hatte, sprach er mit unsicherer Stimme: »Warum schickten Sie nicht früher? Kam ich vor Wochen, möchte es mir leichter geworden sein, Ihnen zu helfen.«

»Ich suchte ärztlichen Rat,« antwortete die junge Frau in einer Weise, die einen höheren Bildungsgrad verriet, »allein er wurde mir nur kärglich zuteil. Mir fehlten die Mittel, den gegebenen Anweisungen pünktlich Folge zu leisten, und da mag man für überflüssig gehalten haben, sich weiter um mich zu kümmern.«

Während dieser kurzen Erklärung schien eine eigentümliche Wandlung in dem Doktor vor sich gegangen zu sein. Er hatte die Farbe gewechselt, fest ruhten seine Lippen aufeinander. In dem Bewußtsein, von der Leidenden ängstlich beobachtet zu werden, kehrte er sich ab, und einen Stuhl herbeiholend, ließ er sich neben dem Bett nieder. Bedächtig säuberte er seine Brille, dann erst ergriff er die Hand der Kranken, um deren Pulsschlag zu prüfen.

»Ja, ja,« hob er nach einer Pause bitter an, »es liegt in der menschlichen Natur, nicht gern Schritte umsonst zu tun. Doch beschäftigen wir uns lieber mit Ihrem Zustande – aber es ist kalt hier, zu kalt für jemand, der nicht unerheblich fiebert –«

»Mich friert nicht,« fiel die Unglückliche etwas lebhafter ein, »auch mein Kind ist warm, und den letzten kleinen Kohlenvorrat möchte ich schonen, um meinem Töchterchen hin und wieder die Milch wärmen zu können.«

Ernst sah er auf zwei große, tief in ihre Höhlen zurückgesunkene blaue Augen nieder, die in banger Erwartung zu ihm emporstarrten.

Der Doktor warf einen ratlosen Blick um sich.

»Schrecklich, schrecklich!« sprach er erschüttert vor sich hin; dann lauter: »Es fehlt Ihnen offenbar an allem. Da ist es freilich schwer, ausgiebig zu helfen. Besaßen Sie denn gar keine Freunde? Niemand, der in Ihrer Not Ihnen hätte beispringen können?«

»Keinen,« hieß es verzweiflungsvoll unter hervorbrechenden Tränen zurück, »auch fehlten mir die Gelegenheit und der Mut, Fremde um Beistand anzugehen. Es hätte mir zu viel geboten werden müssen, denn mein Letztes gab ich hin, seitdem die furchtbare Krankheit mich ans Bett fesselte und ich unfähig wurde, die Nadel zu führen, um wenigstens meinem Kinde ausreichende Pflege angedeihen lassen zu können. Wäre die Veronika nicht, die selber von der Barmherzigkeit anderer lebt, so hätten wir beide längst sterben müssen.«

»Meine liebe Frau,« versetzte der Doktor sanft tadelnd, »mit Ihrem Stolz – und anderes hielt Sie nicht ab, fremde Hilfe anzurufen – haben Sie sich selbst den größten Schaden zugefügt, und damit auch Ihrem Kinde. Das muß jetzt anders werden. Zunächst möchte ich Sie um Ihren Namen bitten.«

Die Leidende sann einige Sekunden nach und antwortete mit unverkennbarem Widerstreben: »Garbe«.

Der Doktor lehnte sich zitternd zurück. Entsetzen prägte sich auf seinen Zügen aus. Also sie war es, sie, der er einst im Innersten zugetan gewesen war und der er sich durch den alten Onkel vergebens zu nähern versucht hatte – – sie, sie, der er blutenden Herzens hatte entsagen müssen. Nur mühsam vermochte er sich zu fassen.

»Garbe, Garbe,« sprach er endlich, seine Augen mit der Hand beschattend, um dem gespannten Blick der Kranken auszuweichen, »Garbe – ich kannte einen alten Herrn dieses Namens –«

»Der Bruder meines Vaters,« fiel die Leidende in ihrer Erregung ein, bereute aber offenbar ihre Worte, denn nach kurzem Sinnen fügte sie befangen hinzu: »Er ist seit Jahren tot, tot wie meine Eltern, die, Gott sei Dank, früh genug starben, um nicht den ganzen Umfang des Unglücks kennen zu lernen, das auf ihre Tochter hereingebrochen ist.«

Wilde Verzweiflung gelangte auf dem jammervoll entstellten Antlitz zum Durchbruch, und dies gewahrend, kehrte sich der Doktor der in einem Winkel kauernden Veronika zu.

»Zünde Feuer an – schnell,« sagte er, »scheue dich nicht, den ganzen Holzvorrat zu verbrauchen. Ist der verbrannt, gibt's Stellen genug, auf denen mehr zu holen ist.«

Er wartete, bis das Mädchen sich an die Ausführung seines Befehls begeben hatte, und kehrte sich der Kranken wieder zu, sie in seiner milden Weise um ihren Zustand befragend und nach dem Herd ihrer Leiden forschend.

»Ich glaubte zu ersticken,« klagte diese leise, »ich fühlte, wie es mir beängstigend zum Herzen drang; da entschloß ich mich in meiner Angst, Sie um Ihren Besuch zu bitten. Schon mehrfach war ich solchen Anfällen unterworfen, aber sie wiederholen sich jetzt häufiger und stärker – was soll aus meinem Kinde werden –«.

»Für Ihr Kind wird auf alle Fälle gesorgt,« bemerkte der Doktor tröstlich einfallend; »ich sage das nicht, als ob ich Ihren Zustand für hoffnungslos hielte, sondern um Sie zunächst zu beruhigen. Es erholten sich Menschen, die weit bedenklicher darniederlagen; aber geistige Ruhe ist Hauptbedingung, oder alle Mühe und Sorgfalt erweist sich als fruchtlos.«

»Umsonst, Herr Doktor, alles umsonst,« klagte die kranke Frau flüsternd, und mit ihrer freien Hand ergriff sie die des Arztes; »und die körperlichen Leiden sind ja nicht das Ärgste. Schrecklichere Qualen foltern meinen armen Geist in noch höherem Grade, weil das einzige Mittel, sie einigermaßen zu lindern, für mich allein unerreichbar ist. Herr Doktor, ich schickte zu Ihnen nicht in der Erwartung, daß Sie mir noch helfen könnten. Ich täusche mich darüber nicht. Meine Tage sind gezählt. Noch kurze Zeit, und ich erliege einem dieser furchtbaren Erstickungsanfälle. Nein, Herr Doktor, mein Anliegen ist anderer Art. Aber nur zu Ihnen kann ich darüber sprechen. Das Mädchen darf nichts davon erfahren.«

Die Kranke schwieg und sah bange zu dem Doktor empor. Dieser starrte mit gerunzelten Brauen vor sich nieder. Seine Gedanken schienen in zurückliegenden Tagen zu weilen. Endlich schob er an seiner Brille, und seine Stimme durch kurzes Räuspern klärend, hob er an: »Sie müssen etwas genießen. Die kalte Suppe da ist nichts für Sie. Haben Sie Tee im Hause?« Und als die Kranke ein verneinendes Zeichen gab, sprach er weiter: »So tut es vorläufig etwas warme Milch mit Wasser –«

»Aber mein Kind –«

»Wir verbrauchen nicht alles, und bevor Not eintritt, haben wir für mehr gesorgt,« beruhigte der Doktor. Dann zog er sein Taschenbuch hervor, und nachdem er mit Bleistift ein Rezept und eine längere Anweisung eingetragen hatte, riß er die beiden Blätter aus.

»Veronika,« rief er dem Mädchen zu, »mit unserer Kranken steht es nicht gut; es muß schleunigst etwas für sie getan werden. Du bist eine brave Person, aber auch sehr gescheit. Du wirst mit Freuden das deinige dazu beitragen, deren Lage zu erleichtern. Hier hast du zwei Zettel. Den mit dem eingeknifften Eselsohr trägst du nach meiner Wohnung – brauchst nur zu klingeln – und überreichst ihn meiner Haushälterin. Den anderen gibst du nebenan in der Apotheke ab – ziehe nur kräftig an der Nachtglocke – und wartest, bis man dir die Medizin einhändigt. Zu bezahlen brauchst du nichts. Dann gehst du wieder in meine Wohnung. Dort wird die Frau dir einen gefüllten Korb übergeben. Da hinein lege auch die Arznei, und beeile dich, hierher zu kommen. Verstanden?«

Veronika nickte zum Zeichen der Bejahung, und der Doktor fügte hinzu: »Also beeile dich. Es ist halb zwölf Uhr durch. In einer Stunde kannst du zurück sein.«

Die Kranke lauschte der Scheidenden gespannt nach; sobald deren schwere Schritte draußen verhallten, nahm sie, von ihren Empfindungen überwältigt, wieder des Doktors Hand. Tränenden Auges sah sie zu ihm auf; einige Sekunden schwankte sie; doch sich gewaltsam fassend, begann sie mit fieberhafter Hast: »Sie sind der Arzt des hiesigen Gefängnisses, und gerade das bestimmte mich, Ihren Beistand anzurufen. Sie müssen meinen Mann kennen, den Vater dieses unschuldigen Engels, der so sanft schläft, meinen Mann, der in der unter Ihrer Obhut stehenden Strafanstalt schmachtet, den – Baron von Scherben –«

Sie verstummte schaudernd und schloß die Augen. Das furchtbare Bekenntnis schien ihr die letzte Kraft geraubt zu haben. Erst als der Doktor erschüttert mit der Hand über ihre feuchte Stirne strich, gewann sie ihre Fassung zurück, und flehentlich wiederholte sie: »Ja, in der Strafanstalt, Gott sei es geklagt, im Gefängnis, ahnungslos, daß ich ihm so nahe, ahnungslos, daß meine Tage gezählt sind und auch der absehbar ist, an dem sein Kind als Waise irgend einer gewissenlosen Pflegerin übergeben wird, um als Mittel zum elendesten Gelderwerb seinem gräßlichen Ende entgegen zu siechen.«

»Das ist eine entsetzliche Kunde,« spann der Doktor das Gespräch weiter, und sein ehrliches Herz krampfte sich schmerzlich zusammen angesichts des Jammers und der Todesangst, die sich in der Stimme, wie in dem Antlitz der Leidenden offenbarten; »blicken Sie indessen nicht so hoffnungslos in die Zukunft. Selbst wenn das Schlimmste eintreten sollte, wird Ihr Kind nicht das Opfer eines dieser Scheusale werden. Gereicht es Ihnen zur Beruhigung, so verspreche ich gern, selbst für eine Zufluchtsstätte zu sorgen, auf der die Kleine die liebevollste Pflege finden wird.«

»Meinen unglückseligen Mann – bei Ihren Besuchen in der Strafanstalt müssen Sie ihn gesehen haben,« fuhr die Kranke mit bebenden Lippen fort, »eine schöne, stolze Erscheinung mit braunem Haar und Bart, mit etwas unstetem, düsterem Blick und dennoch seltsam glanzvollen, braunen Augen – Herr Doktor, ich stehe auf der Schwelle des Todes, da werden Sie mir glauben, wenn ich mit meinem letzten Atemzuge beschwöre, daß er kein verabscheuungswürdiger Verbrecher ist. Nur schweres Unglück und der Haß derjenigen, die ihm mit Rat und Tat hätten zur Seite stehen sollen, haben ihn zu dem gemacht, für was er heute gilt, gleichviel, ob seine Schuld erwiesen wurde oder nicht. Ich selbst glaube nicht an seine Schuld. Leichtsinnig mag er gewesen, von seinen zügellosen Leidenschaften vorübergehend beherrscht worden sein, aber zum Verbrecher im elendesten Sinne ist er nicht geworden.«

Sie atmete kurz und schwer. Die dadurch entstehende Pause benutzte der Doktor zu der Bemerkung: »Ja, ich sah ihn –«

»Wie sieht er aus?« fiel die junge Frau mit halb erstickter Stimme ein, »was spricht er? Wie erträgt er das schreckliche Los? Sie begreifen, seit er mir entrissen wurde, mußte aus vielen Gründen der Verkehr zwischen uns aufhören.«

»Sein Haar ist gebleicht,« antwortete der Doktor schonend, »und es konnte wohl kaum anders sein. Sprechen hörte ich ihn nie. In seinem Blick offenbart sich düstere Ergebung ins Unabänderliche, unheilbarer Gram um die Seinigen. So schreitet er auch einher, wie jemand, der mit dem Leben abgeschlossen hat, ein sicheres Zeichen, daß er Ihren Glauben an ihn verdient.«

Die Kranke schluchzte, und leiser noch, wie in Furcht, von jemand belauscht zu werden, fuhr sie fort:

»Das Wohl meines Kindes kann und darf mir nur noch allein am Herzen liegen. Herr Doktor, ich muß meinen Mann vor meinem Hinscheiden noch einmal sehen, ich muß eine endgültige Entscheidung über die Zukunft unseres Kindes mit ihm vereinbaren, und dazu werden Sie mir behilflich sein, wenn nur noch ein Funke menschlichen Gefühls in Ihnen wohnt.«

Der Doktor erschrak, faßte sich indessen schnell und antwortete zögernd: »Das wird schwer zu ermöglichen sein.«

»Es ist möglich, Herr Doktor,« versetzte die junge Frau in Todesangst, »ich weiß es. Sie können es bewirken auf die eine oder die andere Art –«

»Sie überschätzen meinen Einfluß, teuerste Frau,« wendete der Doktor erschüttert ein, »ich selbst komme nur mit den Kranken der Anstalt in Berührung. Gelänge es mir indessen, zu erwirken, daß man Ihren Gatten hierher führte –«

»Nein,« eiferte die Kranke in wachsender Erregung, »hierher geführt werden darf er nicht. Als freier Mann oder – als – Flüchtling muß er vor mich hintreten; denn nur er allein ist imstande, unser Kind dahin zu bringen, wo es in Unkenntnis über sein Herkommen erhalten und fürs ganze Leben aller Trübsal entzogen werden kann.«

»Wie gerne böte ich Ihnen den gewünschten Trost,« versetzte der Doktor wieder zögernd, denn es widerstrebte ihm, auch nur einen Funken von Hoffnung zu lassen, wo eine solche unberechtigt, sogar widersinnig war, »wie unendlich gern und um jeden Preis; aber Sie dürfen sich nicht mit Plänen tragen, die bei dem ersten Versuch der Ausführung in nichts zerrinnen würden. Dagegen verspreche ich heilig, daß, wenn es ihnen nicht vergönnt sein sollte, die Kleine fernerhin zu überwachen, ich sie selbst gewissenhaft dahin schaffen werde, wo immer Sie sie untergebracht wünschen.«

»Herr Doktor,« unterbrach die junge Frau mit beängstigender, sie fast erstickender Leidenschaftlichkeit, »nur mein Mann, kein anderer ist imstande, das Kind einem sicheren Hort zuzutragen! Nein, es gibt kein anderes Mittel, mein Kind vor unsäglichem Elend zu bewahren. Entweder mein Mann wird frei und nimmt den unschuldigen Engel aus meinen Armen, oder ich scheide in dessen Begleitung aus diesem Leben.«

Bei dieser Erklärung, abgelegt mit dem Ausdruck eines von wilder Verzweiflung getragenen finsteren Willens, fühlte der Doktor es wie Eis durch seine Adern rinnen. Nur unter der äußersten Anstrengung bewahrte er seine bisherige Scheinruhe. Er erwog, ob unter solchen Verhältnissen das Kind bei der Mutter gelassen werden dürfte, ob es nicht geboten sei, ihr eine zuverlässige Wache beizugeben, und doch widerstrebte es ihm, ihr, die dem Tode unrettbar verfallen, fast noch im letzten Augenblicke mit Härte zu begegnen. Ernst sah er auf das durch Todesangst entstellte Antlitz nieder. Er verglich es im Geiste mit dem anderen, dessen Anblick ihn einst entzückte, ja berauschte.

Unbewußt neigte er das Haupt. Die Gläser der Brille verheimlichten, daß Tränen in seinen Augen zusammenliefen. In dem Trachten, die krankhaft Erregte zuvor etwas mehr Ruhe gewinnen zu lassen, nahm er das Gespräch erst nach einer längeren Pause wieder auf.

»Wie lange befindet Ihr Gatte sich bereits in Haft?« fragte er endlich in seiner gütigen Weise.

»Seit anderthalb Jahren –«

»Und wie lange wird er noch zurückgehalten werden?«

»Noch drei und ein halbes Jahr –«

»Fünf Jahre,« wiederholte der Doktor ergriffen, »welch endlose Zeit in einer solchen Lage! Vielleicht gelänge es, sie abzukürzen, wenn ein von einflußreicher Stelle aus befürwortetes Gnadengesuch eingereicht würde. Solche Aussicht würde Ihren Mut und damit Ihre körperliche Widerstandsfähigkeit stählen, daß Sie hoffen dürften, den Tag der Befreiung und noch viele andere zu erleben.«

»Nein, so lange will ich nicht leben,« fiel die geängstigte junge Mutter ungestüm ein, »ich will nicht erleben, was meines Kindes Zukunft unheilbar untergraben würde, und meine Tochter darf es ebenfalls nicht. Unser wahrer Name soll vergessen sein. Ahnungslos und daher frei und offen soll sie den Leuten in die Augen blicken, und das ist nur möglich, wenn unter Ihrer Beihilfe mein Mann das Gefängnis verläßt und zu mir kommt. Seine Aufgabe soll es sein, ich wiederhole es mit Todesangst und rufe Gott zum Zeugen an, das unschuldige Wesen einer bestimmten Obhut anzuvertrauen, dann aber zu verschwinden, um den Weg seiner Tochter nie wieder zu kreuzen. Er liebt das Kind, hat mich geliebt, liebt mich vielleicht heute noch und wird meinen letzten Willen ehren, und um solchen Preis versteht er sich dazu, nie auch nur den leisesten Versuch zu unternehmen, den Frieden der Ahnungslosen zu stören. Kein Opfer wird ihm zu schwer erscheinen – Großmut liegt ja in seinem Charakter – er wird lieber in den Tod gehen, als noch einmal da auftreten, wo sein Erscheinen von den entsetzlichsten Folgen begleitet wäre. Die Welt ist ja so groß, und sicher findet er irgendwo eine Stätte, auf der er unerkannt den Rest seines Lebens in Frieden verbringen mag.«

Wiederum lenkte der Doktor bedachtsam ab, indem er fragte: »Was brachte ihn denn in seine jetzige Lage? Ich möchte es wissen, um zu beurteilen, inwieweit eine Begnadigung im Bereich der Möglichkeit liegt. Nach der Strafzeit zu schließen, muß ihm Schweres zur Last gelegt sein, doppelt schwer in Berücksichtigung des hohen Grades seiner Bildung.«

»Sie fragen mich mit Recht darnach,« versetzte die Unglückliche, ihr Antlitz abwendend, »und nachdem ich Ihnen so viel anvertraute, gibt es keinen Grund mehr für mich, mit der vollen Wahrheit zurückzuhalten.

Ich zählte einundzwanzig Jahre, als ich meinen Mann kennen lernte, dann dauerte es nicht lange, bis wir uns verheirateten. Er besaß ein Vermögen, von dem ich glaubte, daß es uns fortan gegen materielle Sorgen schützen würde, und da hielt ich unser Glück für unerschütterlich. Aber nur das erste Jahr verstrich in verhältnismäßig zufriedenem Beisammensein. Dann konnte mir nicht länger verborgen bleiben, daß er spielte, eine Entdeckung, die mich mit Grauen erfüllte. – Was ich litt, ist unbeschreiblich. Wenn immer ich zu einer matten Hoffnung mich emporschwang, gellte es in meinem Innern: der Spieler ist verloren; keine Macht der Erde vermag den zu retten, der einmal von dem unheimlichen Bann der Spielwut umgarnt wurde, und das hat sich an dem Unseligen erfüllt, der bald sein Vermögen fast ganz eingebüßt hatte. Hierzu gesellte sich, daß unser erstes Kind, ein Knabe, auf dessen segensreichen Einfluß ich so zuversichtlich gerechnet hatte, bald nach der Geburt starb. Der Einfluß seines Vaters wie seines Stiefbruders hätte noch weniger auf ihn eingewirkt, wäre er ihm in der Tat geboten worden. Vollständig mit ihnen zerfallen, und zwar auf Grund erlittener Zurücksetzungen, wäre er lieber gestorben, bevor er eine Versöhnung mit ihnen angestrebt hätte. Sein ursprünglicher Eigenwille verwandelte sich in Starrheit. Sein Ernst ging in finstere Schweigsamkeit über, was mich Tag und Nacht für sein Leben fürchten ließ.

»Da starb sein Vater. In unseren Erwartungen, trotz der mißlichen Verhältnisse eine Erleichterung unserer gedrückten Lage zu erfahren, sahen wir uns getäuscht. Ein einfaches Schreiben, durch das Gericht meinem Manne zugestellt, setzte ihn mit dürren Worten davon in Kenntnis, daß er infolge seiner Verheiratung mit einer Bürgerlichen und seiner unbezähmbaren Spielwut wegen enterbt worden sei. Nur der gesetzliche Pflichtteil war ihm zugesprochen worden.

»Von nun an ging es immer rascher bergab. Er fluchte seinem Bruder, dem er Erbschleicherei vorwarf; er war rauh zu mir und zerfallen mit sich selbst. Die Nächte verbrachte er außerhalb, und zu dem Laster des Spiels gesellte sich das des Trunkes.

»Ein halbes Jahr war kaum nach der Geburt unseres Töchterchens verstrichen, als er eines Tages verhaftet wurde, und seitdem sah ich ihn nicht wieder. Die Nachricht seiner Enterbung und das Bewußtsein, Keinen mehr zu besitzen, von dem er Rettung hätte erhoffen können, trieb seine Verzweiflung auf den Gipfel, und in diesem halb unzurechnungsfähigen Zustande hatte er sich dazu verleiten lassen, auf den Namen seines Vaters Wechsel über bedeutende Summen zu fälschen.

»Ob ihn dabei die Hoffnung trug, durch Spiel oder sonstige Spekulationen noch vor der Entdeckung einen Ausgleich herbeizuführen; ob er auf einen letzten Rest von Anhänglichkeit bei seinem Bruder rechnete, der sich vielleicht doch scheuen würde, seinen Familiennamen öffentlich an den Pranger zu stellen und ihm daher Zeit und Gelegenheit gewähren würde, das begangene Unrecht zu sühnen; oder ob er endlich in seiner wilden Verzweiflung sich damit tröstete, nur das genommen zu haben, was ihm auf Grund des Zwiespaltes in seiner Familie vorenthalten worden war – ich ahne es nicht. Sicher ist nur, daß sein Bruder die Wechsel trotz aller Vorstellungen in fremden Händen ließ, die den Unglücklichen denn auch auf die Anklagebank brachten.

»Ich übergehe die Qualen, die ich in jenen verhängnisvollen Tagen erduldete; aber ich glaubte, sterben zu müssen, als ich seine Verurteilung unter Angabe seines vollen Namens las. Sein Bruder erwirkte nur, daß er seine Strafe nicht in der heimatlichen Stadt zu verbüßen brauchte – wobei er offenbar allein an sich selbst dachte –, sondern hier in der Ferne.

»Und so stand ich mit meinem kleinen Kinde einsam und von der ganzen Welt verlassen da. Mich um Rat und Hilfe an meinen Schwager zu wenden, hätte ich um den Preis meines Lebens nicht über mich gewonnen. Hätte er mir aber unaufgefordert ein Almosen gereicht, mit Verachtung würde ich es zurückgewiesen haben. Außerdem fühlte ich, daß ich da nicht bleiben durfte, wo man mit Fingern auf mich gewiesen, wohl gar mich als beteiligt an der Fälschung oder doch wenigstens als Mitwisserin bezeichnet hätte. Nur von dem einzigen Drange beseelt, schleunigst das Weite zu suchen, verkaufte ich alles, was mir noch geblieben war, ohne um den Preis zu feilschen.

»In der Wahl meines Zieles schwankte ich lange. Endlich siegte die über jede Wandlung erhabene Anhänglichkeit an meinen unglückseligen Mann. Nur meine und des Kindes Beziehungen zu dem Strafgefangenen wollte ich verheimlichen, und so nahm ich meinen Mädchennamen wieder an.

»Beinahe anderthalb Jahre wohne ich jetzt hier. Die herbsten Entbehrungen ertrug ich gern um den Preis, daß niemand etwas über meine Vergangenheit erfuhr, ich nicht bei jedem auf mich gerichteten Blick zu zittern brauchte. Doch der mir gereichte Leidenskelch war noch nicht voll. Ich erkrankte, und von Tag zu Tag wurde ich elender, bis ich endlich die Nadel, die mich dürftig ernährte, nicht mehr zu führen vermochte. In dem gleichen Maße aber, in dem ich inne wurde, daß ich das Opfer einer unheilbaren Krankheit, wuchs die Angst um mein armes Kind. Und sie erfüllt mich jetzt allein. Sie allein! Was liegt an mir, wenn nur mein Teuerstes geschützt wird! Doktor, erbarmen Sie sich meiner und meines Lieblings, erbarmen Sie sich meines unseligen Mannes, der allein meinem Engel eine lichte Zukunft sichern kann. Gönnen Sie mir einen leichten Tod; helfen Sie – mein Gott, wie schwer das auszusprechen ist! – Helfen Sie meinem Manne, daß er – daß er – die Freiheit wieder erlangt, daß er kommen und mit dem Kinde flüchten kann! Versetzen Sie sich in meine Lage, vergegenwärtigen Sie sich die Schmach, der mein armes, unschuldiges Kind sonst preisgegeben sein würde, und Sie werden nicht schwanken. Sie sind Gefängnisarzt, gehen in der Anstalt ein und aus, sind der Einzige, in dessen Gewalt es steht, meinen Mann zu befreien. Und wer möchte wegen einer solchen Handlung einen Stein auf Sie werfen? In Ihrem eigenen Gewissen würden Sie für Ihre Barmherzigkeit einen Lohn finden, wie er sonst von keinem Sterblichen gegeben werden könnte.«

Alles, was sie schilderte, ihre Angst, ihr Schmerz und ihre Verzweiflung, das sprach verständlich aus ihren Augen, prägte sich ergreifend auf ihren jammervoll entstellten Zügen aus.

Erschüttert betrachtete sie der Doktor. Er begriff ihre Sorge um das Kind, hinter die alle anderen Empfindungen, sogar der Kummer um den, einem furchtbaren Lose verfallenen Gatten weit zurücktraten. Er begriff, daß in Vorahnung ihrer baldigen Auflösung die krankhafte Überzeugung sich in ihr ausgebildet hatte, daß es überhaupt keine Opfer gebe, die nicht ihrer Tochter gebracht werden müßten. Ebenso begriff er aber auch, daß sie durch nichts, weder durch Vernunftgründe, noch durch tröstliche Vorstellungen von dem einmal gefaßten Glauben abzubringen sei. Sein Herz schwoll vor Jammer angesichts der edlen Dulderin und des blühenden Kindes an ihrer Seite. Er sehnte für sie eine schnelle Erlösung von ihren Qualen herbei, setzte sogar voraus, daß ein jähes Ende ihrem unerfüllbaren Wünschen ein Ziel setzen würde, und so nahm er keinen Anstand, wenn auch nur andeutungsweise, ihren wirren Hoffnungen Nahrung zu bieten.

»Was Sie von mir fordern,« hob er tröstlich an, »grenzt allerdings an das Unmögliche. Es bleibt zu erwägen, daß bei unserem streng geordneten Gefängniswesen schon der bloße Versuch einer Befreiung die übelsten Folgen sowohl für Ihren Gatten wie für diejenigen herbeiführen würde, die an dem fraglos fehlschlagenden Unternehmen beteiligt wären. Unterbrechen Sie mich nicht, teuerste Frau, hören Sie mir geduldig zu und klammern Sie sich an die Überzeugung an, daß ich die Wohlfahrt Ihres Kindes als meine heiligste Aufgabe betrachte. Schenken Sie mir Ihr vollstes Vertrauen, und ich selbst will es mit äußerster Vorsicht dahin bringen –«

Ein wilder Paroxysmus drohte sich der Armen zu bemächtigen. »Mein Mann muß befreit werden, es gibt keinen anderen Ausweg! Herr Doktor, wenden Sie sich nicht unbarmherzig von mir. Befreien Sie meinen Mann, retten Sie mein Kind!«

Die Brauen gerunzelt und düster vor sich niederschauend, verharrte der Doktor eine Weile in tiefem Sinnen, bevor er antwortete. »Nichts liegt mir ferner, als ein hartes Urteil über Ihre Zumutung. Im Gegenteil, wenn je ein Mann bereit war, einem unglücklichen Menschen beizuspringen, so nehme ich diese Eigenschaft für mich in Anspruch. Sie aber können nicht erwarten, daß ich mich zu etwas verpflichte, von dem ich nicht weiß, ob es in meiner Macht liegt, mein Wort zu lösen. Selbst wenn ich den gefährlichen Versuch wagen wollte, bedürfte ich der Zeit, die mir zu Gebote stehenden Mittel zu prüfen, eine günstige Gelegenheit auszukundschaften und damit solche Menschen, auf deren Treue ich bauen dürfte. Dringen Sie daher nicht weiter in mich, gönnen Sie mir einige Wochen Zeit, bevor ich Ihnen eine endgültige Antwort erteile –«

»Sie rechnen darauf, daß ich bis dahin tot bin,« fiel die Kranke unter hervorbrechenden Tränen ein, und krampfhaft preßte sie des Doktors Hand, »liege ich erst in meinem Grabe, so ist es anderen gleichgültig, was aus meinem unschuldigen Engel wird. Ich aber würde selbst in der Erde keine Ruhe finden –«

»Sie verkennen mich,« beruhigte sie der Doktor wieder milde, »denn was ich tun kann, das – soll geschehen. Darauf hin aber eine bestimmte Zusage zu erteilen, ist unmöglich. Fassen Sie nur ein wenig Mut; vor allen Dingen glauben Sie nicht, daß Ihr Ende nahe bevorstehe.«

Mißtönend lachte die Unglückliche auf.

»Ich soll an Heilung glauben?« fragte sie mit eigentümlicher Ruhe, »ich, die ich bereits den Tod in meinem Körper fühle? Herr Doktor, wie wollen Sie diese Täuschung vor dem Allmächtigen verantworten –«

Sie konnte nicht weiter sprechen. Ein Erstickungsanfall raubte ihr die Stimme. Als sie nach längerer Zeit unter den sie stützenden Händen des Arztes etwas Erleichterung fühlte und sich dem Kinde zuwendete, lag es mit offenen, fröhlichen Augen da.

»Mein armes Töchterchen,« seufzte sie, die Kleine an sich ziehend und das liebliche Antlitz mit Küssen bedeckend, »du weißt noch nicht, wie grausam die Menschen sind; ahnst nicht, wie alle dich verstoßen, kaltblütig einem Dasein des Elends preisgeben, nicht den kleinsten Schritt tun mögen, Schmach und Schande von dir fernzuhalten. Mein armes, armes Kind –« und die sich ungeduldig windende Kleine wieder an sich ziehend, weinte sie krampfhaft.

Der Doktor hatte sich erhoben und begann langsam auf und ab zu wandeln. Sein Herz zitterte vor Jammer und Teilnahme. Ratlosigkeit hatte sich seiner bemächtigt. Er wollte helfen und sah doch ein, daß irdische Kräfte nicht ausreichten, die anscheinend im Fieberwahn geborenen Hoffnungen auch nur um einen Schritt ihrer Verwirklichung näherzubringen. Er sah nach der Uhr. Bereits eine Stunde war verstrichen, seitdem Veronika sich auf den Weg begab. Er erstaunte. Unter dem Einfluß der ununterbrochenen, heftigen Erregung war ihm die Zeit im Fluge vergangen.

Da die Kranke sich mit dem Kinde beschäftigte, blieb er, in tiefes Grübeln versunken, vor dem Ofen stehen. Mechanisch schürte er zwischen den roten Kohlen, die alsbald erhöhte Hitze ausströmten und das bisher nur leise siedende Wasser in einem Blechnapf brodeln machten. Mit kundigem Griff nahm er eine leere Tasse, und diese zur Hälfte mit der zur Hand stehenden Milch füllend, goß er heißes Wasser zu, worauf er sich wieder zu der Kranken hinüber begab.

»Trinken Sie,« riet er freundlich, ihr die Tasse darreichend, »nach den jüngsten Aufregungen wird es Ihnen gut tun. Kehrt das Mädchen zurück, so beginnen Sie mit der Arzenei, die Ihnen sofort Erleichterung verschafft.«

Träumerisch nahm die Leidende die Tasse. Anstatt indessen zu trinken, richtete sie das Kind auf, und das Gefäß dessen Lippen nähernd, beobachtete sie mit rührender Genugtuung, wie die Kleine gierig schlürfte. Wehmütig sah der Doktor auf das ergreifende Bild nieder. Was hätte er nicht darum gegeben, der Ärmsten, die er einst in holder jungfräulicher Blüte kennen lernte, den so heiß ersehnten letzten Trost gewähren zu können; aber es war unmöglich. Trotzdem wollte der Gedanke an die vorgeschlagene Befreiung des Gefangenen nicht von ihm weichen. In seinem Geiste wirkte unablässig ein Unternehmen, das er zwar als ein durch die Unglückliche auf ihn übertragenes, krankhaftes Phantasiegebilde zurückwies, jedoch nur, um es alsbald wieder in veränderter Form vor sich erstehen zu sehen. In seinen Betrachtungen, die mehr und mehr den Charakter wirrer Visionen erhielten, störte ihn das Lallen des Kindes, das, gesättigt, die Tasse zurückstieß. Die Mutter nahm den Rest des Inhaltes zu sich, und aufs neue wollte sie mit ihren Beschwörungen beginnen, als der Doktor warnend die Hand hob und ernst hinzufügte: »Lassen Sie es damit genug sein, daß Sie meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und meine innigste Teilnahme geweckt haben. Meine Aufgabe hier muß zunächst sein, Ihre Leiden zu mildern, Sie dem Leben zurückzugeben. Was sonst noch Ihr Gemüt beschwert, darüber zu verhandeln finden wir Gelegenheit, wenn Ihr Zustand erst ein solcher ist, daß aus den unvermeidlichen Erregungen eine unmittelbare Gefahr für Sie nicht zu befürchten steht. Bis dahin – verstehen Sie mich recht – ist alles gut bei mir aufgehoben.«

Er brach ab, als Veronika eiligen Schrittes eintrat, in der einen Hand die Laterne, in der anderen einen mit Düten, Paketen und Flaschen gefüllten Korb. Triumphierend stellte sie diesen auf die Erde, worauf sie seinen Inhalt auf der in der Nähe des Ofens befindlichen Küchenbank zu ordnen begann. Die erste Arzenei verabreichte der Doktor selbst der Kranken; dann unterwies er Veronika, wie sie die Pflege fortzusetzen und wo sie künftig Lebensmittel und Brennmaterial zu holen habe.

»Lassen Sie sich das nicht leid sein,« wendete er sich zum Schluß an die Leidende, »und betrachten Sie nicht als Almosen, was nur Pflicht der Menschlichkeit ist.« Er klopfte die Wange des Kindes und reichte der Mutter die Hand, indem er fortfuhr: »Morgen sehen wir uns wieder. Nur eine Bedingung stelle ich: Unser heutiges Gespräch darf nicht fortgesetzt werden. Bauen Sie indessen darauf, daß keines der gewechselten Worte der Vergessenheit anheimfällt.«

Einige Sekunden betrachtete er das traurige, entstellte Antlitz, und nach einem letzten tröstlichen Gruß schritt er der Türe zu.

Auf dem engen Flurgange gesellte Veronika mit der Laterne sich zu ihm. Als sie sich anschickte, ihm auf dem Heimwege zu leuchten, wies er sie mit dem Rat zurück, pünktlich für die Kranke zu sorgen.

Mühsam tastete er sich zwischen Scheunen und Einfriedigungen hin auf die Landstraße. Dort, wo ein gangbarerer Weg vor ihm lag und er weniger gezwungen war, auf den Boden vor sich zu achten, gelangte die heftige Gemütsbewegung, die er so lange bekämpft hatte, noch einmal zum Ausdruck.

»Therese,« flüsterte er vor sich hin. »Therese, wie mußte ich dich wiederfinden! Wo liegt die Gerechtigkeit des Himmels, wenn solch' treuem, schuldlosem Gemüt die schrecklichsten aller Qualen aufgebürdet werden? Verheerend hat die tückische Hand eines grausamen Geschickes dich gestreift, die du einst in Lieblichkeit mit den zartesten Blüten wetteifertest. Du entsannst dich meiner nicht mehr – was hätte auch deine Erinnerung wach halten sollen? Aber ich erkannte dich, ich hätte dich erkannt, und wären deine Züge bereits im Tode erstarrt gewesen. Arme Therese, dein Glück hätte ich so gern, so gern begründet; jetzt kann ich nur noch trachten, deinen Ausgang zu einem möglichst schmerzensfreien zu gestalten. Arme, arme Liebe! Wenn nicht anders, dann soll dein Kind das meinige sein. Arme Liebe.«

Fester zog er den Überrock um sich zusammen, und schneller schritt er durch die feuchte, kalte Nacht auf dem schlüpfrigen Wege dahin.