|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Später klärte sich alles auf. Herr Grey war völlig verwandelt, als er das Zimmer betrat, wo ich damit beschäftigt war, seine über unsere lange Abwesenheit bestürzte Tochter zu beruhigen und zu trösten und insgeheim meine eigene Freude zu genießen. Er umarmte das liebe Mädchen und schien meine Gegenwart gar nicht zu bemerken.

Das ist die glücklichste Stunde meines Lebens, Helene, sagte er. Es ist mir, als seiest du mir vom Rande des Grabes weg wiedergeschenkt worden.

Ich? Aber ich bin doch nicht so schwer krank gewesen!

Ich weiß es. Es war mir jedoch, als seiest du dem Tod verfallen, seit ich in dieser Stadt, unter ganz besonderen Umständen den eigentümlichen Schrei vernahm oder zu vernehmen glaubte, der in unserem Haus am Vorabend jeden großen Unglücks sich hören läßt. Ich will meine Befürchtungen nicht entschuldigen, aber heute habe ich vom Munde des nichtswürdigsten Schurken, den ich kenne, erfahren, daß er diesen Schrei selber ausstieß, in der Absicht, mich hinter das Licht zu führen. Er kannte diese Schwäche an mir; er kannte den Schrei; er war in Darlington Manor damals, als Cäcilie starb.

Er hatte die Absicht, mich zu veranlassen, etwas fallen zu lassen, das ich in der Hand hielt, und benutzte dazu seine Bauchrednerkünste – er war früher nämlich einmal Seiltänzer und Gaukler gewesen, der elende Kerl! Und er hat seine Absicht auch erreicht. Seit jenem Augenblick habe ich keine glückliche Minute mehr gehabt, trotzdem sich dein Befinden jeden Tag besserte und auf sichere Wiederherstellung hoffen ließ. Aber jetzt bin ich glücklich; jetzt bin ich erleichtert und voller Freude. Und diese traurige Existenz – – willst du seine Geschichte hören? Bist du stark genug, daß ich dir ein so tragisches Schicksal erzählen darf? Er ist ein Dieb und ein Mörder. Aber er ist nicht jeden Gefühles bar. Sein Leben ist merkwürdig verlaufen und in eigentümlicher Weise mit dem unserigen verknüpft. Interessiert es dich? Er ist der Mensch, der unseren Diamanten gestohlen hat. –

Meine Patientin stieß einen halb unterdrückten Schrei aus.

Oh, erzähl' es mir! bat sie wißbegierig.

Ich konnte meine stürmische Neugier kaum verbergen.

Herr Grey wandte sich mit der höflichen Frage an mich, ob seine Erzählung mich nicht langweilen würde, die nur ein Privatinteresse für die Mitglieder seiner Familie böte. Ich lächelte und versicherte ihn des Gegenteils. Hierauf setzte er sich in seinen Lieblingsstuhl und begann mit seiner Erzählung, die ich hier vervollständigt und von einem anderen Gesichtspunkte aus als dem seinen wiedergeben werde:

Vor etwa fünf Jahren wurde einer der größten bekannten Diamanten auf einem Markte im Orient zum Verkauf angeboten. Herr Grey, der sich durch keine Kosten abschrecken ließ, seine Sammlung zu vergrößern, sandte sofort seinen Agenten nach Aegypten, um den Stein zu prüfen. Wenn er finden sollte, daß der Diamant den Preis wert sei, der dafür verlangt würde, und der Preis Herrn Greys Vermögensverhältnisse nicht überstieg, sollte er ihn kaufen. Der Sachverständige fand, daß der Diamant in Wahrheit der angegebenen Beschreibung entsprach; nur besaß er einen kleinen Fehler.

In der Mitte einer der Facetten war ein kleiner Fleck. Da dieser aber gerade ein bekanntes Zeichen dieses Diamanten war und so seinen Wert nicht nur nicht verminderte, sondern eher steigerte, kaufte schließlich Herr Grey diesen berühmten Edelstein, der seine merkwürdige Geschichte hatte, und bewahrte ihn bei seinen übrigen Schätzen in seinem Herrenhause in Kent auf. Da er kein argwöhnischer Mann war, machte er sich ein Vergnügen daraus, diese Erwerbung seinen Bekannten und Freunden zu zeigen, die Interesse daran hatten; und so geschah es nicht selten, daß der Edelstein bei seinen Gästen von Hand zu Hand ging, während er in seinen übrigen Schätzen suchte und den anderen, die kein Interesse für den Diamanten hatten, sonst eine Rarität zeigte.

Nach einer solchen Gelegenheit war es ihm aufgefallen, daß der Stein, als er ihn wieder in dem dafür gebauten Sicherheitsschrank verwahren wollte, sein Auge nicht mit dem gewohnten Feuer traf. Als er ihn genauer untersuchte, fand er, daß er den berühmten Fleck nicht aufwies. Aufs äußerste bestürzt, unterwarf er ihn noch einer genaueren Besichtigung und entdeckte, daß der Stein, den er in der Hand hielt, nicht einmal ein Diamant, sondern ein wertloses Stück Glas sei, das von irgend einem Fälscher an die Stelle des wertvollen Edelsteins geschmuggelt worden war.

Im ersten Augenblick kam seine Beschämung dem Gefühl des Verlustes gleich; er war so oft vor der Gefahr gewarnt worden, der er sich aussetzte, wenn er ein so unersetzliches Juwel überall herumgehen lasse, ohne es im Auge zu behalten. Seine Frau und seine Freunde hatten einen solchen Verlust prophezeit, mehr als einmal schon; er aber hatte sie immer wegen ihrer Befürchtungen ausgelacht, indem er sagte, er kenne seine Freunde, und es sei kein Betrüger unter ihnen. Aber nun mußte er am eigenen Leib erfahren, daß sogar das Gefühl eines in menschlichen Charakteren ungewöhnlich begabten Mannes nicht unfehlbar sei. Beschämt über seinen Leichtsinn und noch mehr über die Zweifel, die diese Erfahrung auf alle seine Freunde fallen lassen mußte, schloß er den falschen Stein mit gewohnter Sorgfalt ein und begrub seinen Verlust im eigenen Busen, bis er seine Eindrücke sichten und mit einiger Wahrscheinlichkeit sich die Umstände ins Gedächtnis zurückrufen konnte, unter denen dieser Tausch möglicherweise vor sich gegangen war.

Er hatte nicht an jenem Abend stattgefunden. Davon war er überzeugt.

Die Anwesenden waren intime Freunde, in Stellungen, die einen Verdacht einfach abgeschmackt erscheinen ließen. Wann und wem hatte er dann den Diamanten in der letzten Zeit gezeigt? Es war seitdem ein Monat vergangen. Seine jüngste Tochter, Cäcilie, war in der Zwischenzeit verstorben; infolgedessen hatte er sich nicht mit Diamanten beschäftigt. Ein ganzer Monat! Das genügte, um den Diamanten wieder in den Orient zurückzubringen, und genügte auch, um ihn anders schleifen zu lassen. Sicherlich war er für immer verloren, für ihn wenigstens, wenn es ihm nicht auf der Stelle gelang, ausfindig zu machen, wer ihn gestohlen haben konnte.

Aber dies bot Schwierigkeiten. Er konnte sich nicht erinnern, wen er gerade an jenem Tag in seinen kleinen Sammlungssaal geführt hatte. Und als er schließlich von seinem Hausmeister eine Liste der Besucher erhielt, war er keineswegs sicher, daß die Namen aller seiner Gäste darauf standen. Sein eigenes Gedächtnis war unzuverlässig, und so konnte er dem Geheimagenten, der eines Morgens von Scotland Yard ankam, um in Herrn Greys Auftrag Nachforschungen anzustellen, nur wenige Tatsachen als Grundlage angeben. Er konnte ihn ermächtigen, seine Untersuchungen auf die Diamantenmärkte auszudehnen, aber wenig mehr. Dies schien den Agenten zu befriedigen, aber es führte zu keinem praktischen Ergebnis für Herrn Grey selber. So hatte er sich bereits mit dem Gedanken vertraut gemacht, seinen Verlust verschmerzen zu müssen und nichts davon verlauten zu lassen, als eines Tages ein junger Vetter von ihm, der in einer angrenzenden Grafschaft auf großem Fuße lebte, ihn wissen ließ, daß aus seiner Waffensammlung auf unerklärliche Weise ein eigenartiges und wertvolles Stilett in italienischer Arbeit verschwunden sei.

Da diese Uebereinstimmung Herrn Greys Verdacht erweckte, stellte er einige diesbezügliche Fragen an ihn. Und so kam es, daß ihm sein Vetter anvertraute, daß die Waffe nach einem großen Essen verschwunden war, das er einer Anzahl von Freunden und sonstigen Herren aus London gegeben hatte. Auch diese Mitteilung stimmte mit seiner eigenen Erfahrung überein, und daher verlangte Herr Grey eine Liste seiner Gäste von ihm, in der Hoffnung, darunter dem einen oder anderen zu begegnen, der auch auf seiner eigenen Liste stand.

Sein Vetter, der keine Ahnung von den Beweggründen zu diesem Ersuchen hatte, beeilte sich, die gewünschte Liste aufzustellen, und dann besprachen sie die einzelnen Namen und strichen diejenigen aus, die über jeden Verdacht erhaben waren. Als sie so die ganze Liste durchgegangen hatten, blieben nur zwei Mann stehen, die nicht ausgestrichen worden waren.

Der eine war der eines flatterhaften jungen Mannes, der in Begleitung eines hochangesehenen Bekannten von ihnen gekommen war; der andere der eines amerikanischen Reisenden, der allem Anschein nach sehr begütert sein mußte und Empfehlungsbriefe an alle leitenden Männer in London mit sich führte, auf welche hin er mit Aufmerksamkeiten überschüttet wurde, wie sie Fremden selten zuteil werden. Der Name dieses Herrn war Fairbrother, und in dem Augenblick, wo Herr Grey ihn aussprechen hörte, erinnerte er sich, daß ein Amerikaner mit ungewöhnlichem Namen, der sehr reich sein sollte, sich an dem verdächtigen Abend unter seinen Gästen befunden hatte.

Er ließ sich nichts von der Wirkung, die diese Entdeckung auf ihn hervorgebracht, anmerken, sondern deutete mit dem Finger auf den Namen und forderte seinen Vetter auf, über die Vergangenheit und die gegenwärtigen Verhältnisse dieses Mannes in Amerika Erkundigungen einzuziehen. Nicht zufrieden damit, sandte er selbst einen Agenten nach New York, wohin, wie er erfuhr, dieser Herr zurückgekehrt war. Das Ergebnis war eine unzweifelhafte Ehrenrettung des von ihm verdächtigten Amerikaners.

Es stellte sich heraus, daß er ein wohlbekannter Bürger in der großen Weltstadt sei, der sich in den höchsten Kreisen bewegte und wegen seines Reichtums bekannt war, den er seinem ungewöhnlichen Geschäftsinstinkt verdankte.

Allerdings hatte er sich nicht immer in diesen glänzenden Verhältnissen befunden. Wie viele andere Selfmademänner hatte er sich von einer untergeordneten Stellung in einem Goldlager im Westen zum Minenbesitzer und über die verschiedenen Stufen eines erfolgreichen Lebens bis zu einer Gleichstellung mit den wichtigsten und größten Geschäftsleuten New Yorks emporgearbeitet. Während seiner ganzen Laufbahn hatte er sich den Ruf eines ehrlichen Mannes ohne die geringste Einbuße bewahrt. Er lebte auf großem Fuße, hatte sich verheiratet und betrieb nur eine Liebhaberei mit Leidenschaft, nämlich Raritäten zu sammeln. Diese Neigung kostete ihn, wie es hieß, jedes Jahr viele Tausende.

Dies war die einzige Stelle im ganzen Bericht, die den Mann möglicherweise irgendwie mit dem Verschwinden des »Großmogul« in Zusammenhang bringen konnte. So hieß nämlich der Diamant des Herrn Grey. Dieser letztere war zu gerecht und zu sehr selbst Sammler auf diesem Gebiete, um einer derartigen Tatsache mehr Gewicht beizulegen, als dem übrigen, günstigen Teil des Berichts.

Daher ließ er den Agenten wieder zurückkehren, verschloß seine Sammlungen gut und beschränkte die Schaustellung der Wertsachen auf solche Stücke, die nicht mit Edelsteinen verziert waren. So vergingen drei Jahre. Eines Tages hörte er von einem wundervollen Diamanten erzählen, der in New York gesehen worden war. Aus seiner Beschreibung entnahm er, daß es nur der sein konnte, der auf so geheimnisvolle Weise aus seiner Sammlung verschwunden war. Und als er auf einige vorsichtige Erkundigungen hin erfuhr, daß der Name seines Besitzers Fairbrother sei, erwachte sein alter Verdacht wieder in ihm, und er entschloß sich, der geheimnisvollen Angelegenheit dieses Mal, wenn auch im geheimen, auf den Grund zu gehen.

Er war immer noch zu rücksichtsvoll, um einen so hochgestellten Mann ohne unwiderlegliche Beweise anzugreifen.

Da er niemand kannte, dem er eine so heikle Untersuchung anvertrauen konnte, wie es diese nun geworden war, entschloß er sich, sie selber auszuführen. Zu diesem Zwecke schiffte er sich bei der ersten Gelegenheit nach Amerika ein. Er nahm seine Tochter mit sich, weil er entschlossen war, sein einziges Kind, das noch am Leben war, nie aus seiner Nähe zu verlieren. Aber sie wußte nichts von seinen Plänen oder dem Zwecke seiner Reise. Kein Mensch wußte darum. Nur sein Rechtsanwalt und die Polizei waren vom Verlust seines Diamanten unterrichtet.

Die erste Ueberraschung nach seiner Landung bot ihm die Nachricht, daß Herr Fairbrother, von dessen Verheiratung er vernommen hatte, mit seiner Frau nicht gut auskomme, und daß in der erfolgten Trennung der Diamant ihr zugefallen sei und sich demgemäß gegenwärtig in ihrem Besitz befinden müsse.

Dadurch wurden seine ursprünglichen Pläne durchkreuzt. Herr Grey dachte nunmehr daran, sie zu überraschen, wenn sie einmal den Diamanten trüge, um sich mit einem einzigen Blick zu versichern, ob es wirklich der »Großmogul« sei. Seit er erfahren hatte, daß Frau Fairbrother ein schönes Weib sei, das viel in Gesellschaften gehe, sah er keinen Grund ein, warum er sie nicht öffentlich und zwar sehr bald sehen könne. Daher nahm er die Einladungen an, die er von allen Seiten erhielt und besuchte Theater und Bälle, trotzdem seine Tochter infolge der Anstrengungen der Ueberfahrt erkrankt war und ihn nicht begleiten konnte. Aber bald erkannte er zu seinem Bedauern, daß Frau Fairbrother ihren Diamanten nie trug; ferner erfuhr er eines Abends durch einen Bekannten in der Oper, daß sie nie davon sprach. So kam es, daß er unmittelbar vor seinem Ziele unerwartete Hindernisse vorfand; dies erkannte er, und als seine Tochter nunmehr ernstlich erkrankt war, entschloß er sich, sie in den Süden zu bringen.

Da erhielt er eine Einladung zu einem ungewöhnlich erlesenen Balle, so daß er sich entschloß, noch daran teilzunehmen, in der Hoffnung, Frau Fairbrother käme vielleicht bei dieser Gelegenheit in Versuchung, ihren glänzendsten Schmuck für eine so seltene Festlichkeit anzulegen und ihn mit der Schaustellung seines eigenen Diamanten für sein Bleiben zu belohnen. Während der Tage vor dem Feste sah er sie mehrere Male, und sehr bald wurde es ihm klar, daß sie, trotz ihrer Zurückhaltung in bezug auf diesen Schmuck, das Vertrauen ihres Mannes nicht in genügend hohem Maße besaß, um das Geheimnis seiner wirklichen Zugehörigkeit zu kennen.

Dies gab ihm den Mut, sie durch eine Andeutung zu veranlassen, den Diamanten bei der bevorstehenden Gelegenheit zu tragen. Er plauderte von Edelsteinen und schließlich von seiner eigenen Sammlung; dabei ließ er einfließen, daß er ein Kenner auf diesem Gebiete sei, daß er aber bis jetzt in Amerika noch nicht einen einzigen Diamanten gesehen habe, der es mit einem oder zwei Stücken seiner Sammlung aufnehmen könnte. Bei dieser Bemerkung flammte ihr Auge auf, und wenn sie auch nichts sagte, so war er doch überzeugt, daß sie im Ramsdellschen Hause mit ihrem großen Diamanten erscheinen würde. –

Dies genügt, um Herrn Greys Verhalten in der Nacht des Ramsdellschen Balles zu verstehen. Seine Rolle ist schon recht interessant, aber noch viel mehr Interesse bieten die Umstände, die Abner Fairbrother zur Teilnahme an dem Feste veranlaßten. Er war es in der Tat gewesen, der den Diamanten aus Herrn Greys Sammlung entwendet hatte. Unter gewöhnlichen Bedingungen war er ein ehrlicher Mann. Er wußte seinen guten Ruf zu schätzen und setzte ihn auch nicht leicht aufs Spiel. Aber er besaß im Grunde wenig Gewissen, und wenn seine Leidenschaft einmal erregt war, gab er sich nicht mit einem Teil des Gewünschten zufrieden. Da es ihm weder an Kraft noch an Geist fehlte, hatte er unerschöpfliche Hilfsmittel zur Verfügung, die sein ereignisvolles Wanderleben beinahe zu einer Art von Genialität gesteigert hatten. Sobald er den Stein sah, empfand er eine zügellose Begierde, ihn zu besitzen. Er hatte auch manche Schätze anderer Sammler begehrt, aber nicht in dem Maße wie diesen. Was in anderen Fällen Verlangen gewesen, hier ward es eine fixe Idee. In Amerika wußte er ein Weib, das er liebte. Sie war schön und liebte den Glanz. Sie mit diesem herrlichen Diamanten an der Brust zu sehen, das war beinahe jeden kühnen Versuch wert, den sich seine Einbildungskraft in diesem Augenblick vorzustellen vermochte. Noch ehe er den Diamanten wieder zurückgab, hatte er bereits beschlossen, daß der Stein in seinen Besitz übergehen müßte. Er wußte, daß er unverkäuflich sei; daher mußte er ihn durch eine Handlung an sich bringen, die er keinen Moment zögerte, in seinem Inneren als verbrecherisch anzuerkennen. Aber er ging nicht ohne Vorsichtsmaßregeln zu Werk. Er besaß ein vorzügliches Auge und ein scharfes Gedächtnis für Größe, Fassung und Farbe. So nahm er, als er den Diamanten zum erstenmal sah, ein getreues Abbild in seinem Gedächtnis mit, und als er das zweite Mal zu Herrn Greys Sammlung zugelassen wurde, hatte er die Mittel in der Tasche, den Besitzer, dessen Charakter er bald erkannt hatte, zu betrügen.

Vielleicht wäre ihm der tollkühne Versuch nicht gelungen, hätte ihn nicht ein unvorhergesehener Umstand begünstigt. Eine Tochter des Herrn Grey, Cäcilie, lag damals schwer krank darnieder, und Herr Grey war einigermaßen zerstreut, als er seine Sammlung zeigte. Aber trotzdem würde er es wahrscheinlich bemerken, wenn etwas mit dem Diamanten nicht in Ordnung war. Da, gerade als er ihn wieder in Empfang nahm, erhob sich in der Luft ein klagender, geisterhafter Schrei, der auf alle die anwesenden Herren – es mochten wohl ein Dutzend sein – einen tiefen Eindruck machte und ihren Gastgeber so sehr aus der Fassung brachte, daß er die Schachtel, ohne sie auch nur anzublicken, in den Sicherheitsschrank warf und völlig erschüttert auf die Kniee fiel und in den Ruf ausbrach:

Der Schrei, der Schrei! Meine Tochter wird sterben. –

Ein anderer verschloß den Schrank und drückte dem zerstreuten Vater die Schlüssel in die Hand.

So traf ein glücklicher Zufall mit einer beinahe übermenschlichen Tollkühnheit zusammen, um das Unternehmen mit Erfolg zu krönen. Und Fairbrother, der mehr als je an sein Glück glaubte, nahm das unschätzbare Juwel mit nach New York. Was das Stilett anlangt, so war seine Entwendung eine Torheit gewesen, über die er noch heute errötete. Er hatte es nicht gestohlen; einen so unbedeutenden Gegenstand stahl man nicht. Er hatte es lediglich in die Tasche gesteckt, als man es ihm übergab, und man vergaß, es wieder zurückzufordern. Daß das Wagnis im Verhältnis zum Werte des Gegenstandes viel zu hoch war, sah er alsbald ein, aber als er nun einmal die Dummheit begangen und die Waffe an sich genommen hatte, dachte er nicht mehr weiter an die Geschichte, die keinerlei Folgen nach sich ziehen konnte. Er nahm sein altes Leben in New York wieder auf, das trotz all dieser Verirrungen sich nicht schlimmer gestaltete, als es früher gewesen; und er fuhr fort, sich durch sein Benehmen den Ruf eines ehrenwerten und aufrichtigen Mannes zu bewahren.

Aber in einer anderen Beziehung ging es ihm schlimmer: nämlich in dem Verhältnis zu seiner Frau. Er hatte sich in seinen Erwartungen nicht getäuscht: sie war die Seine geworden, und für ein oder zwei Jahre lebte er in vollem Glück mit ihr. Welch ein Triumph war es vollends für ihn an jenem denkwürdigen Abend, als er nach einem vorsichtigen Aufschub von einigen Monaten es wagte, ihr den unvergleichlichen Schmuck an ihre Brust zu heften und sie so unter die kleine Schar seiner auserlesenen Gäste einzuführen, sie, die er durch seine Fähigkeiten und besonders durch seine umfassenden Geschäftstalente gewonnen hatte.

Wenn er daran dachte, wie er in früheren Zeiten an ärmlichen Ladentischen in Kolorado um ein paar Cents gehandelt und gefeilscht hatte, kam es ihm so recht zum Bewußtsein, wie hoch sein Stern gestiegen war. Und eine ganze Zeitlang war er mit der Schönheit und Pracht seiner Frau und dem Glanze, den sie seinem Hause verlieh, völlig zufrieden.

Aber der Stolz füllt den Menschen nicht aus, selbst nicht einen Mann von so leidenschaftlichem Ehrgeiz. Allmählich sah er ein, daß er ihr gleichgültig war, später, daß sie ihn verachtete, und schließlich, daß sie eine Abneigung vor ihm empfand. Sie hatte Dutzende von Männern zu ihren Füßen, von denen ihr jeder angenehmer war als ihr Gatte. Und trotzdem er ihr nicht einen einzigen Fehltritt mit Sicherheit nachweisen konnte, wurde er bald einer Schönheit überdrüssig, die nur für andere zu glänzen schien, und er machte sich mit dem Gedanken vertraut, sich lieber von ihr zu trennen, als sich in unersättlichem Verlangen nach etwas zu verzehren, das, wie ihm sein eigener scharfer Verstand sagte, nie ganz sein eigen sein würde.

Sein natürlicher Edelmut gab sich mit einer Trennung zufrieden.

Da er sich seine Frau nicht anders vorstellen konnte, als in Verbindung mit einer ungewöhnlich reichen Wohnung, Dienerschaft und Toiletten, überließ er ihr einen großen Teil seines Vermögens unter der Bedingung, daß sie ihm keine Unehre machen würde. Aber den Diamanten eignete sie sich an, oder vielmehr nahm sie in ihrer von Natur aus hochfahrenden Art mit den übrigen Juwelen einfach an sich. Er hatte ihr den Edelstein niemals geschenkt. Sie wußte, welchen Wert er ihm zuschrieb, wußte jedoch nicht, wie er ihn erworben hatte; sie würde ihn auch ganz offenkundig getragen haben, wenn er ihr nicht sehr bald zu verstehen gegeben hätte, daß dies aufzuhören habe, sobald sie sein Haus verlasse.

Da sie die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog, wenn sie den Schmuck trug, war sie, wenn auch sehr gegen ihren Willen, genötigt, seinem Wunsch Folge zu leisten, die Schönheit des Diamanten zu Hause zu genießen. Aber einmal, als er verreist war, wagte sie es, sich mit diesem Vermögen an der Brust öffentlich zu zeigen, und das wiederholte sich, als er sich im Westen aufhielt. Dies hatte ihr Mann vernommen.

Herr Fairbrother hatte den Diamanten nach seinen eigenen Angaben fassen lassen, nicht in Florenz, wie Sears behauptet hatte, sondern durch einen geschickten Arbeiter aus der Schweiz, den er aller Mittel entblößt, in einem abgelegenen Winkel von Williamsburg aufgegriffen hatte.

Da er immer noch eine Verwickelung befürchtete, hatte er sich mit einer Imitation versehen, die ein erstaunliches Feuer aufwies. Dieses Faksimile ließ er genau wie den ersten Stein fassen. Dann gab er dem Arbeiter tausend Dollars und sandte ihn wieder in die Schweiz zurück. Diese Imitation zeigte er niemand, aber er trug sie beständig bei sich, ohne eigentlich zu wissen, warum. Mittlerweile hatte er einen Vertrauten, der zwar nicht sein Verbrechen, aber die Gefühle, die er seinem Weibe gegenüber hegte, und den Entschluß kannte, den er insgeheim gefaßt hatte für den Fall, daß sie fortfahren sollte, ihm nicht zu gehorchen.

Der Mann stand in Fairbrothers Alter oder war etwas älter als er.

Er hatte ihn schon in früheren Zeiten gekannt und durch alle Wechselfälle des Schicksals hindurch begleitet. Einst war Fairbrother sein Untergebener gewesen, jetzt hatte sich das Verhältnis gewendet. Er war nun Fairbrothers Diener und seinen Interessen so ergeben, als seien es seine eigenen. Sie waren es auch in einer Hinsicht. Achtzehn Jahre lang war er seine rechte Hand gewesen und hatte sich mit seiner Stellung abgefunden. Aber in den letzten drei Jahren hatte er es gewagt, seine Blicke nach dem wertvollsten Besitz seines Herrn zu erheben, nach seiner Frau.

Die Gefühle dieses Mannes zu Frau Fairbrother waren eigener Art. Trotzdem er nicht daran dachte, etwas zu tun, durch das er den Mann geschädigt hätte, dessen Brot er aß und zu dessen glänzender Laufbahn er selber beigetragen, wollte er sich dennoch glücklich schätzen, wenn es ihm gelang, dem Herrn treu zu bleiben, ohne dabei die Herrin zu verletzen. Der Tag kam heran, wo er sich zwischen den beiden entscheiden mußte, und gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen seine eigene vorhergehende Ueberlegung, wie er sich unter solchen Umständen verhalten würde, entschied er sich für – – sie.

Es war der Tag, an dem Abner Fairbrother, in wachsendem Behagen und mit einer neuen Unternehmung beschäftigt, die all seine Kräfte in Anspruch nahm, aus den Zeitungen erfuhr, daß Herr Grey, der berühmte englische Staatsmann und Parlamentarier, in New York angelangt sei und sich hier auf unbestimmte Zeit aufhalten werde. Als einziger Grund für den Besuch des bekannten Mannes war sein Interesse angegeben, die Vereinigten Staaten kennen zu lernen. Dadurch erreichte die Angst Herrn Fairbrothers ihren Höhepunkt, er sah sich bereits ruiniert und für immer entehrt, wenn der Diamant, den er jetzt nicht mehr besaß, vor die Augen seines Eigentümers kommen sollte, dessen scheinbare Ruhe, mit der er den Verlust aufnahm, ihn keinen Augenblick getäuscht hatte. Er wartete nur solange, um sich zu vergewissern, daß der berühmte Fremde Gesellschaften aufsuchte und so aller Wahrscheinlichkeit nach mit Frau Fairbrother in Berührung kommen würde; dann sandte er ihr durch seinen ergebenen Diener die kategorische Aufforderung, ihm seinen Diamanten zurückzusenden.

Als sie sich weigerte, dem Befehl Folge zu leisten, ließ er ihr mitteilen, daß sie es mit dem Leben bezahlen müßte, wenn sie den Diamanten dem Sicherheitsschrank in der Bank entnehmen würde, wo sie ihn, wie er gehört hatte, verwahrte. Ebenso werde es ihr ergehen, falls sie ihn auch nur ein einziges Mal während der folgenden drei Monate trüge.

Das war keine leere Drohung. Zwar nahm seine Frau die Drohung nicht ernst, lachte dem alten Diener ins Gesicht und erklärte, sie würde das Wagnis auf sich nehmen, wenn sie einmal gerade Lust dazu verspüre.

Aber die Lust schien ihr nicht so rasch zu kommen, und ihr Gatte faßte schon wieder Mut, da erfuhr er von dem großen Ballfest, das im Ramsdellschen Haus stattfinden sollte. Er sah ein, daß, wenn sie überhaupt sich versucht fühlte, den Diamanten zu tragen, es bei Gelegenheit dieser glänzenden Gesellschaft geschehen würde, die demjenigen Mann zu Ehren gegeben wurde, den er von allen Menschen auf Erden am meisten zu fürchten Anlaß hatte.

Sears, der die Aufregung wohl bemerkte, in der er sich befand, beobachtete ihn scharf. Beide waren auf dem Punkte gewesen, nach Neumexiko zu reisen, um eine Mine zu besuchen, an der Herr Fairbrother beteiligt war, und er wartete mit brennender Ungeduld darauf, ob sein Herr seine Pläne ändern wolle. In dieser Stimmung befand er sich, als er – wie beobachtet wurde – hinter der Gestalt Frau Fairbrothers die Faust schüttelte. Natürlich legte man diese Drohung so aus, als gelte sie ihr. Für denjenigen, der die innere Sachlage kennt, muß sie eher als Ausdruck seines Unwillens gegen den Mann erscheinen, der ein so herrliches Geschöpf zurechtweisen und gar bedrohen konnte. Mittlerweile traf Herr Fairbrother seine Vorbereitungen, und drei Wochen vor dem Ball fuhren die beiden ab. Herr Fairbrother hatte in Chicago und in Denver zu tun. Erst nach vierzehn Tagen oder noch später erreichten sie La Junta. Sears zählte die Tage. In La Junta hatten sie eine lange Besprechung, oder richtiger gesagt, Herr Fairbrother redete, und Sears hörte ihm zu. Das Ergebnis seiner Ausführungen war das folgende: er war entschlossen, den Diamanten wieder in seinen Besitz zurückzubekommen. Zu diesem Zwecke wollte er nach New York zurück. Er wollte allein gehen, und da niemand von seiner Reise oder der Unterbrechung seiner Pläne erfahren sollte, wies er den anderen an, die Reise bis nach El Moro fortzusetzen. Dort sollte er sich als Herr Fairbrother ausgeben, ein Zimmer im Hotel mieten und sich für etwa zehn Tage einschließen. Ein Vorwand dazu würde ihm bei seiner Schlauheit schon einfallen. Wenn ihn nach Ablauf dieser Zeit Fairbrother wieder treffen würde, war alles in Ordnung. Dann würden sie sich zusammen nach Santa Fé begeben. Aber wenn sich aus irgend einem Grund seine Rückkehr verschöbe, dann sollte Sears nach eigenem Ermessen handeln, besonders was die Beibehaltung des angenommenen Namens betraf. Er sollte dann, wenn er es für angebracht hielt, vollends bis zur Mine reisen und dort nach den getroffenen Abmachungen verfahren.

Sears wußte, was das alles bedeutete. Er verstand, was sein Herr im Sinne hatte, und zwar so genau, als sei er von ihm ins Vertrauen gezogen worden. Er erklärte sich mit seiner Rolle einverstanden, scheinbar sehr vergnügt über den Plan, und ging so weit, Fairbrother unter einem falschen Namen – James Wellgood – ein Empfehlungsschreiben als »Kellner für feinere Gelegenheiten« mitzugeben. Es war nicht das erste Schreiben dieser Art, das er ihm ausstellte. Siebzehn Jahre zuvor hatte er dasselbe geschrieben mit Ausnahme der näheren Bezeichnung. Damals war er der Herr und Fairbrother der Angestellte. Aber er hatte nicht die Absicht, die ihm angewiesene Rolle zu spielen, trotzdem er sich scheinbar damit einverstanden erklärte. Für den Anfang allerdings folgte er den Anweisungen des andern. Sie vertauschten ihre Kleider und Gebrauchsgegenstände miteinander; dann nahm er fast zu gleicher Zeit, als Fairbrother nach dem Osten abfuhr, den Zug nach La Junta. Aber als er in El Moro angelangt war, wo er sich als Abner Fairbrother aus New York einschrieb, wich er von seinen Anweisungen so sehr ab, daß er schließlich zur selben Stunde in New York anlangte, wie sein Herr.

Er verfuhr nämlich folgendermaßen:

Anstatt sich in seinem Zimmer einzuschließen, sprach er sofort bei seiner Ankunft den Wunsch aus, einige in der Umgebung liegende Minen zu besichtigen. Zu diesem Zwecke verschaffte er sich ein gutes Pferd und machte sich alsbald auf den Weg. Er ritt in nördlicher Richtung und irrte in den Bergen umher, bis er einen Führer fand, den er für klug genug hielt, um ihm seine Pläne anvertrauen zu können. Diesem Führer übergab er sein Pferd für ein paar Tage, zahlte ihn gut und versprach ihm noch eine weitere Summe, wenn es ihm während seiner Abwesenheit gelänge, das Gerücht in Umlauf zu bringen, daß er, Abner Fairbrother, sich noch weit in die Berge hinein, zu, einem bestimmten Lager begeben habe.

Nachdem er auf diese Weise für seinen Herrn wie für sich selber ein Alibi festgelegt hatte, begab er sich auf dem kürzesten Wege zur nächstliegenden Eisenbahnstation und bestieg dort den Zug, der nach dem Osten fuhr. Er erwartete nicht, den Mann einzuholen, für den er sich ausgegeben hatte, aber das Glück war ihm günstig; infolge eines Unfalls, der einem Güterzug zugestoßen war und der Herrn Fairbrother aufhielt, erreichte er Chicago nur wenige Stunden nach Herrn Fairbrothers Ankunft; er verließ im gleichen Zug, allerdings nicht im selben Wagen, die Stadt.

Sears hatte Fairbrother auf dem Bahnsteig entdeckt und vermied es sorgfältig, sich sehen zu lassen. Dies gelang ihm ohne Schwierigkeiten. Er ließ sich einen Platz im Schlafwagen reservieren und verblieb darin, bis sie im großen New Yorker Hauptbahnhof anlangten. Dann eilte er hinaus, und das Glück war ihm so günstig, daß er wiederum des Mannes ansichtig ward, dessen Bewegungen ihn so sehr interessierten. So folgte er ihm vorsichtig auf die Straße.

Fairbrother hatte sich den Bart abnehmen lassen, ehe er El Moro verließ. Sears hatte dies im Zuge getan. Beide waren daher verändert, Fairbrother noch vollständiger als Sears, dank einer auffallenden Bildung seines Mundes, die er bis jetzt immer vorgezogen hatte, durch den Bart zu verdecken. Sears folgte ihm daher ohne Scheu und war ihm beinahe auf den Fersen, als dieser Besitzer eines der größten Paläste New Yorks mit wohlstudiertem Benehmen die Geschäftsräume eines der bekanntesten Traiteurs betrat.

Da er nunmehr die Pläne des andern durchschaute und erkannte, daß für seine Herrin alles zu befürchten war, schlenderte er mehrere Stunden ziellos, in großer Unentschlossenheit durch die Straßen. Dann begab er sich zu ihrer Wohnung. Aber kaum war er in ihrer Nähe, so empfand er das Bewußtsein seiner Treulosigkeit und entfernte sich wieder, nur um zurückzukehren, als es schon zu spät und sie bereits auf den Ball gefahren war.

Von übeln Vorahnungen gefoltert, aber immer noch seltsam uneins in seinen Gefühlen, mit dem Wunsche, dem Herrn wie der Herrin seine Dienste zu erweisen, ohne dabei die Treue dem einen der beiden gegenüber zu verletzen, zögerte er und kämpfte mit sich selbst, bis seine Befürchtungen für die Herrin ihn zum Ramsdellschen Hause trieben.

Die Nacht war stürmisch, der Schnee wirbelte dicht hernieder, und eine scharfe Brise blies den Sund herunter. Als er sich dem Hause näherte, das, wie wir wissen, eines der neuen Gebäude im Riversidedistrikt war, verließ ihn der Mut. Aber als er immer näher kam und die ganze Wirkung der glänzenden Beleuchtung, der verführerischen Musik und der zahlreichen Wagen verspürte, erblickte er vor seinem geistigen Auge seine schöne Herrin, wie sie, ohne es zu ahnen, von Gefahren umgeben war, so daß er ganz vergaß, was ihn bis jetzt abgeschreckt hatte. Hier und um diese Stunde entschied er sich zwischen dem Herrn und der Herrin; mit der vollen Absicht, sie zu sprechen und zu warnen, ging er auf den Eingang zu.

Aber dies war, wie sich rasch erwies, völlig unausführbar. Er konnte weder zu ihr hinein, noch erwarten, daß sie herauskäme; mittlerweile verstrich die Zeit, und wenn sein Herr da war – der bloße Gedanke machte ihn schwindeln. – In seiner Verwirrung wäre er in dem Gedränge der Wagen überfahren worden, in dem er sich befand, wäre sein Blick nicht plötzlich auf ein erleuchtetes Fenster gefallen, dessen Vorhang in diesem Augenblick aufgezogen wurde.

Im Rahmen dieses Fensters, das sich nur wenige Fuß über seinem Haupte befand, stand das prächtige Bild einer Frau in rotem Sammet und mit blitzenden Juwelen. Ihr Gesicht war von ihm abgewandt, aber er erkannte an ihrer wunderbaren Gestalt das Weib, das für seinen Geschmack nie allzu prächtig gekleidet und geschmückt sein konnte. Erfreut über diese unerwartete Gelegenheit eilte er unter das Fenster, um ihre Aufmerksamkeit durch Rufen auf sich zu ziehen.

Aber das führte zu keinem Ergebnis. Zum letzten Mittel getrieben, riß er ein Blatt Papier aus seinem Notizbuch und schrieb im Dunkeln und im Schneegestöber die paar Sätze nieder, die nach ferner Ansicht am besten geeignet waren, sie zu warnen, ohne daß er dabei seinen Herrn zu kompromittieren brauchte. Der Weg, den er benützte, um ihr diese Mitteilung einzuhändigen, wurde schon erwähnt. Sobald er das Papier in ihrer Hand sah, machte er sich davon und fuhr mit dem nächsten Zug wieder nach dem Westen. Er war in einem erbarmungswürdigen Zustand, als er drei Tage später wieder die kleine Station erreichte, von der er abgefahren war. Die schreckliche Nachricht und das Entsetzen über das Verbrechen, das er nicht hatte abwenden können, hatte seine bisher ausgezeichnete Gesundheit erschüttert, und er begann die Anzeichen ernstlicher Erkrankung an sich zu verspüren. Aber er besaß, wie sein unbeugsamer Herr, einen großen Vorrat an Energie und Willensstärke. Er sah, daß er, wenn er Abner Fairbrother retten wollte – und jetzt, wo Frau Fairbrother tot war, war ihm sein Herr alles – sein Alibi sicher stellen und die Täuschung, die jener geplant hatte, erfolgreich durchführen müsse. Daher mußte er so bald wie möglich Fairbrothers Mine in Neumexiko erreichen. Er wußte, daß er kräftig genug sein würde, dies zu tun, und so machte er sich auf den Weg, ohne Rücksicht auf sich selber zu nehmen.

Er begab sich wieder in die Berge, wo er Mann und Roß an dem bedungenen Platz vorfand. Diesem Mann zahlte er eine hohe Summe aus, um sich seines Schweigens zu versichern und ritt nach El Moro zurück, von wo man ihn, wie bereits berichtet wurde, nach Santa Fé brachte. –

Dies ist die Erklärung für den beinahe unleserlichen Zettel, den man in der Hand der Ermordeten vorgefunden. Was den andern betrifft, den Fräulein Grey in dasselbe Haus gesandt hatte, so entsprang er in Handschrift wie Inhalt der wunderlichen Laune einer schwerkranken aber zärtlichen Tochter. Sie hatte beobachtet, mit welch sorgenvollem Blicke ihr Vater sie verlassen hatte; in ihrem Fieberzustande glaubte sie, eine Zeile von ihrer Hand würde ihn von ihrer guten Verfassung überzeugen und es ihm ermöglichen, seine Sorgen für diesen Abend zu vergessen. Sie fürchtete indes ihre Wärterin zu sehr, um die Mitteilung zu schreiben. Trotzdem dieser Zettel nicht aufgefunden wurde, ist er zweifellos in seiner äußeren Erscheinung nicht allzu verschieden von demjenigen, mit dem ich ihn verwechselt hatte. Der Mann, dem er anvertraut wurde, hielt sich bei zu vielen Gelegenheiten auf, um sich zu wärmen und zu stärken, als daß er je das Ramsdellsche Haus erreicht hätte. Er kehrte sogar in jener Nacht nicht nach Hause zurück, und als er am nächsten Morgen erschien, geschah es in einem solchen Aufzug, daß er sofort entlassen wurde.

Dies bringt mich wieder zu dem Ball und Frau Fairbrother zurück.

Sie hatte sich nie ernsthaft vor ihrem Manne gefürchtet, bis sie auf jenem eigenartigen Wege die Warnung von seinem Verwalter erhielt.

Diese Warnung, die ihr in der stürmischen Nacht zukam und alle Zeichen der Eile an sich trug, machte einen großen Eindruck auf sie und führte sie dazu, die erste beste Gelegenheit zu ergreifen, die sich ihr bot, um sich ihres gefährlichen Schmuckes zu entledigen. Wie ihr das gelang, wissen wir bereits.

Mittlerweile arbeiteten unter der Maske des ruhigen und gewandten Kellners ein leidenschaftliches Herz und ein scharfgeübtes Gehirn, um ihr todbringendes Werk zu vollbringen. Abner Fairbrother, dessen wahren Charakter noch keiner hatte entziffern können, mit Ausnahme des Mannes vielleicht, der ihn in seinen jüngeren Kampfestagen gekannt, war einer der gefährlichen Charaktere, die unter einem ruhigen Gesicht und einem harmlosen Benehmen die glühendsten Leidenschaften und verzweifeltsten Absichten zu verbergen imstande sind. Er war wütend auf seine Frau, die so frevelhaft seinen guten Namen aufs Spiel setzte, und er war gekommen, sie zu ermorden, wenn er finden würde, daß sie ihren Diamanten trug; und trotzdem kein Mensch eine Veränderung in seiner Miene oder seinem Benehmen bemerkte, als er durch den Saal ging, wo er Herrn Grey und seine Frau zu gleicher Zeit vorfand, war das Schicksal der schönen Frau besiegelt, als er bemerkte, wie der Betrogene mit forschendem Blick und unbeschreiblicher Erkennungsfreude den Diamanten betrachtete, der ihm selbst gehörte.

Erst wollte er sie vor aller Augen überfallen, ihr den Diamanten entreißen, diesen dem Herrn Grey vor die Füße werfen und sich dann selbst töten. Das war sein Plan gewesen. Aber als er nach einer oder zwei Stunden bemerkte, daß ihn niemand unter den Gästen zu sehen schien und daß vor allem niemand in der automatenhaften Gestalt mit dem wohlgebürsteten Backenbart und dem sorgfältig gescheitelten Haar den wohlbekannten Millionär vermutete, überlegte er sich die Sache ruhiger und fragte sich, ob es nicht möglich wäre, sie irgendwo allein zu treffen, seinen Schlag nach ihr zu führen, sich den Diamanten anzueignen und sich nach irgend einem abgelegenen Ziele davonzumachen, ehe seine Identität festgestellt werden könnte. Er liebte das Leben auch ohne den Glanz, den dieses Weib darüber warf. Seine Kämpfe und sein schwererkaufter Luxus fesselten ihn. Wenn Herr Grey ihn im Verdacht hatte, gut, dann war Herr Grey ein Engländer, er aber ein geriebener Amerikaner. Wenn es zu einem Kampfe käme, würde der geriebene Amerikaner über den harmlosen Engländer triumphieren. Konnte dieser nicht den Fleck auf dem Diamanten als Beweis für sein Besitzrecht darauf nachweisen, so war vorderhand nicht viel zu befürchten.

Für eine solche Gelegenheit hatte sich Fairbrother vorgesehen und würde somit nicht den Schwächeren ziehen, wenn es ihm gelang, seine Leidenschaften im Schach zu halten, und wenn er im kritischen Augenblick all seinen Scharfsinn und seine Schlagfertigkeit entfalten könnte.

Dieser Art waren die Gedanken und Pläne des ruhigen, aufmerksamen Mannes, der mit seinem Servierbrett kam und ging, der wie zwanzig andere, ebenso ruhige und ebenso aufmerksame, gleichgekleidete Kellner Kaffee und Eis herumreichte. Er ging von einer Dame zur anderen, und als er in dem Augenblick, wo Herr Durand wieder aus dem Alkoven herauskam, mit seinem Brett, auf dem zwei Tassen Kaffee standen, seinerseits hineinging, bemerkte es kein einziger der Anwesenden; wenigstens erinnerte sich nachher niemand daran, ihn gesehen zu haben.

In einer einzigen Minute war alles vorüber. Er kam wieder heraus, abermals, ohne beobachtet zu werden, und begab sich zum Speisesaal, um noch weitere Tassen zu holen. Aber diese Minute hatte sein Lebensschicksal entschieden. Sie hatte ganz allein dort gesessen, die Seite dem Eingang zugekehrt, so daß er um sie herumgehen mußte, um ihr von vorne ins Gesicht sehen zu können. Ihre Eleganz und der Umstand, daß sie sich von dem Feste, dessen Mittelpunkt sie war, sobald sie nur lächelte, zurückgezogen zu haben schien, hielt ihn noch zurück und ließ seine Hand den Griff des Stiletts ein bißchen weniger fest umklammern, das er dicht unter dem Brett verborgen hielt. Aber sein Entschluß war zu fest gefaßt, um noch rückgängig gemacht werden zu können. Seine Finger schlossen sich wieder – diesmal zu einem tödlichen Griff.

Er hatte erwartet, den Diamanten blitzen zu sehen, wenn er sich über sie beugte. Aber das Servierbrett hinderte ihn daran, einen Blick auf ihre Brust zu werfen. Als er sich nun anschickte, seinen Stoß zu führen, dachte er an nichts anderes, als so gut zu treffen, daß es keines zweiten Stichs bedurfte. In seinen früheren Goldgräbertagen hatte er sich in dieser Kunst wohl geübt, und er brauchte nicht zu befürchten, daß ihm seine Absicht nicht gelingen würde. Was er befürchtete, war, sie möchte einen Schrei ausstoßen, vielleicht gar seinen Namen rufen. Aber sie war gelähmt vor Entsetzen, sie schrie nicht – vor Entsetzen vor dem, dessen Auge sie mit ihrem glasigen, starren Blick begegnete, als er langsam die Waffe aus der Wunde zog.

Warum er dies tat, statt sie in ihrer Brust stecken zu lassen, wußte er selber nicht. Als im nächsten Augenblick ihre Hände in die Höhe fuhren, das Servierbrett trafen, und das Porzellan zu Boden fiel, da kamen ihm zwei Tatsachen zum Bewußtsein: daß er das Mordwerkzeug immer noch in der Hand hielt, und daß der Diamant, auf dessen Raub er gerechnet, von der Brust seiner Frau verschwunden war.

Es folgte ein schrecklicher Augenblick. Man hörte Stimmen, die sich dem Alkoven näherten – lachende, scherzende Stimmen, die in einem Moment sich in Entsetzensschreie verwandeln mußten. Und die Musik! Wie leise war sie geworden, als wolle sie dem Todesröcheln Platz machen, das er nun ihrem Munde entfliehen hörte. Er entledigte sich des Stiletts, schlüpfte mit seinem Servierbrett heraus, ruhiger, tadelloser und aufmerksamer als je, tot für jeden Gedanken, für jedes Gefühl, aber mit dem Empfinden, dem Bewußtsein, daß außer seiner Frau noch etwas anderes an diesem Abend getötet worden, und daß sein Schlaf, sein Friede und alle seine früheren Freuden für immer dahin seien. –

Es war nicht Fairbrother, den ich den Alkoven betreten und mit der Nachricht vom Verbrechen herausstürzen sah. Er überließ diese Rolle einem anderen, dessen Gewissen eine Untersuchung besser auszuhalten imstande war. Er hatte die gewöhnliche Rolle des Dieners zu spielen – mit der gerade natürlich erscheinenden Entfaltung von Entsetzen und Neugier –, welcher der Zeuge eines Verbrechens in der feinen Gesellschaft wird. Dies konnte er. Er konnte sich sogar in das Gespräch mischen, und zu diesem Zwecke stellte er sich in die Nähe der anderen Kellner. Das einzige, was ihn beunruhigte, war das Fehlen des Diamanten. Dies verursachte ihm beinahe Schwindel. Hatte Herr Grey den Edelstein als den seinen erkannt und seiner Frau abverlangt? Wenn dem so war, würde er, Abner Fairbrother, für immer der Kellner James Wellgood bleiben. Dann allerdings müßte er noch mehr Glück haben, als ihm bisher schon beschieden gewesen war. Als aber die Zeit verging und die allgemein angenommene Behauptung unwidersprochen blieb, nach der der Mörder den Diamanten geraubt hatte, verließ auch diese Befürchtung allmählich seine Brust. Und schon begegnete er den Leuten mit mehr Mut und Sicherheit, da hörte er plötzlich jemand sagen, man habe den Diamanten im Besitze eines Mannes vorgefunden, der ihm völlig unbekannt war. Gleich darauf sah er auch, wie der Inspektor ihn Herrn Grey einhändigte.

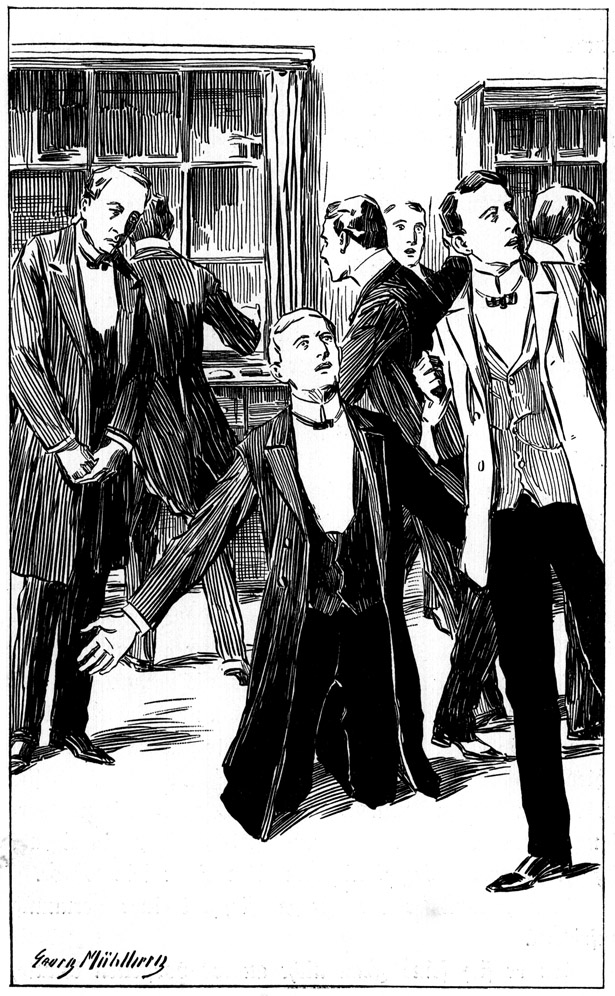

Augenblicklich erkannte er, daß ihm jetzt die Entscheidung über sein Schicksal in die eigene Hand gelegt war. Wenn er Herrn Grey Zeit ließ, seinen Diamanten zu identifizieren, dann war er, Abner Fairbrother, verloren und der Diamant ebenso. Konnte er das verhindern? Es stand ihm nur ein einziger Weg offen, und diesen Weg schlug er ein. Wieder nahm er seine Geschicklichkeit als Bauchredner zu Hilfe; er hatte ja ein Jahr lang in jenen früheren Tagen mit solchen Kunststückchen sein Leben gefristet. Er stieß den Schrei aus, der, wie er wußte, allein imstande wäre, Herrn Grey aus der Fassung zu bringen; als dieser den Diamanten wirklich fallen ließ, worauf er mit Sicherheit gerechnet hatte, eilte er hinzu und hob ihn auf. Hierbei nahm er den Austausch vor, der nicht allein den Verdacht des Staatsmannes zum Schweigen brachte, sondern ihn auch wieder in den Besitz des Diamanten versetzte, für den er die Hälfte seines Lebens darangegeben hätte.

Mittlerweile hatte Herr Grey seine eigenen Befürchtungen gehabt. Während des ganzen langen Abends war er überzeugt gewesen, daß der Diamant, den er nur vorübergehend hatte betrachten können, der »Großmogul« aus seiner einst so berühmten Sammlung sei. Er war so fest davon überzeugt, daß er zu einem bestimmten Zeitpunkt der Versuchung nicht mehr widerstehen konnte, den Alkoven zu betreten und um die Erlaubnis zu bitten, den Diamanten genauer zu betrachten und die Frage ein für allemal zu entscheiden. Er ging sogar soweit, zwei Tassen Kaffee in die Hand zu nehmen, die ihm zur Entschuldigung für sein Eindringen dienen sollten. Aber seine natürliche Ritterlichkeit hielt ihn schließlich doch davon ab. Er stellte die Tassen wieder ab – das sah ich nicht – und wandte sich der Bibliothek zu, mit der Absicht, von dort aus ein paar Zeilen an sie zu richten. Aber trotzdem er Papier und Schreibzeug vorfand, gelang es ihm nicht, eine so kühne Bitte aufzusetzen; daher begab er sich wieder in die Halle, wo er gerade erfuhr, daß die Dame, an die er schreiben wollte, soeben ermordet und ihres großen Juwels beraubt worden sei.

Dieser Schlag war zuviel für ihn. Da er nicht daran denken konnte, jetzt das Haus zu verlassen, ging er wieder auf die Bibliothek zurück, wo er sich vor innerer Unruhe verzehrte, bis ein Hoffnungsfunke aufblitzte, als er den Diamanten in der Hand des Inspektors erblickte. Aber diese Hoffnung sollte durch die Bemühung eines Menschen, den er nicht einmal erkannte, als er das falsche Juwel aus seiner Hand entgegennahm, nur noch in größere Unruhe und Besorgnis verwandelt werden.

Der Amerikaner hatte den Engländer überlistet, und der Triumph des Bösen war vollständig.

Oder wenigstens hatte es diesen Anschein. Aber wenn der Engländer auch langsam vorgeht, so geht er doch sicher vor. Für den Augenblick war Herr Grey von der Fährte abgekommen. Aber sobald er eine Abbildung des Stiletts in den Zeitungen erblickte, da erkannte er, trotz allem gegenteiligen Anscheine, daß Fairbrother tatsächlich nicht nur der Urheber der Diebstähle gewesen, die seinen Vetter und ihn betroffen hatten, sondern auch an diesem Morde schuldig sei. Er machte keine offene Bewegung – er war ja ein Fremder in einem fremden Lande und außerdem durch seine Befürchtungen für seine Tochter aufs äußerste beunruhigt. Aber er ließ eine geheime Untersuchung durch seinen früheren Kammerdiener anstellen, dem er zufällig auf der Straße begegnete und dessen besondere Begabung für diese Art von Aufgabe ihm wohl bekannt war. Der Zweck dieser Untersuchungen war, zu bestimmen, ob der Mann, den jetzt zwei Aerzte und drei Assistenten auf einem hohen, wilden Plateau in einem abgelegenen Distrikt Neumexikos zu heilen beschäftigt waren, identisch sei mit dem Manne, den er einst in England als Gast bei sich empfangen hatte. Die Abenteuer, die dabei dem Diener zustießen, würden eine Geschichte für sich bilden. Aber das Ergebnis schien seine Mühe und Arbeit gelohnt zu haben. Nach zahllosen Verzögerungen, die den Gemütszustand Herrn Greys immer wieder beunruhigten, erhielt er die Mitteilung, daß jener nicht derselbe sei, trotzdem er den Namen Fairbrother trage und von seiner ganzen Umgebung für den richtigen Herrn Fairbrother gehalten werde. Herr Grey, dem die Beziehungen zwischen dem Millionär und seinem Verwalter nicht bekannt waren, die dann und wann dazu führten, daß der Diener sich für den Herrn ausgeben mußte, sah ein, daß er sich getäuscht hatte und schämte sich lebhaft seines unwürdigen Verdachtes.

Aber eine zweite Mitteilung klärte ihn auf. Drunten in Neumexiko wurde eine Komödie gespielt. Sein Spion hatte es folgendermaßen ausfindig gemacht: Gewisse Briefe, die in das Krankenzelt gelangten, wurden immer wieder weggesandt und zwar stets an ein und dieselbe Adresse. Diese Adresse hatte er erfahren. Sie lautete: »James Wellgood, C –, Maine.«

Wenn Herr Grey diesen Wellgood aufsuchen wolle, schrieb der Spion, werde er zweifellos etwas Näheres über den Mann erfahren, der ihn so sehr interessiere.

Dies wollte Herr Grey persönlich übernehmen, da er keinem anderen Menschen einen Auftrag übergeben wollte, der möglicherweise die Ehre eines Unschuldigen gefährden könnte. Da das Städtchen mit der Bahn erreicht werden konnte, und er seine Aufgabe klar vor sich sah, machte er sich sofort auf die Reise. Es gelang ihm, den James Wellgood zu sehen. Dieses Mal erkannte er Fairbrother; und da er von den äußeren Umständen befriedigt war und überzeugt davon, daß er keinen Mißgriff begehen würde, wenn er ihn bezichtigte, den »Großmogul« gestohlen zu haben, schnitt er ihm die Flucht ab, wie wir bereits gesehen haben, und forderte die sofortige Zurückerstattung des Diamanten von ihm. – Und Fairbrother? Um seine Geschichte ganz zu verstehen, müssen wir ein wenig zurückgreifen.

Als er die Richtung erkannte, nach der die öffentliche Meinung hinneigte, als er einen völlig Unschuldigen des Verbrechens bezichtigt sah, war er erst erstaunt, dann aber belustigt über den Verlauf der Dinge, den er immer noch als den Triumph seines eigenen Glückes ansah. Aber er begab sich nicht nach El Moro, so überzeugt er davon war, daß dies das klügste wäre, was er tun könnte. Die eigenartige Anziehungskraft, die die Verbrecher oft in der Nähe des Schauplatzes ihrer Tat zurückhält, übte ihre Wirkung auch auf Fairbrother aus. Dazu kam noch, daß er nicht wußte, wie Sears seine Rolle im Südwesten spielen würde. Daß Sears ihm nach New York gefolgt war, und daß er von seinem Verbrechen wußte, das ahnte er so wenig, als daß die schriftliche Warnung diesem Sears zu verdanken war, die ihn indes nicht verhindert hatte, seinen Racheplan auszuführen.

Als er daher in den Zeitungen las, daß »Abner Fairbrother« schwerkrank in seiner Mine bei Santa Fé darniederliege, erkannte er, daß ihm jetzt nichts mehr im Wege stand, den Plan auszuführen, den er für seine endgültige Flucht vorbereitet hatte. Bei seiner Abfahrt von El Moro war er so vorsichtig gewesen, Sears den Namen einer gewissen kleinen Stadt an der Meerküste in Maine anzugeben, wohin ihm in dringenden Fällen seine Briefe zugesandt werden sollten. Er hatte dieses Städtchen aus zwei Gründen ausgewählt. Einmal, weil er es genau kannte, da er in seiner Jugend dort eine gewisse Zeit zugebracht hatte; und dann, weil es in der Nähe einer Bucht lag, wo den Winter über eine alte Barkasse, die ihm gehörte, vor Anker lag. Scharfsinnig und vorsichtig, wie er immer war, hatte er die Barkasse in Stand setzen und mit Lebensmitteln versehen lassen, so daß er jetzt dem Kapitän nur ein Wort zu schreiben brauchte, um sofort die besten Mittel zur Flucht zur Verfügung zu haben.

Mittlerweile mußte er sich in C.... eine sichere Stellung verschaffen. Wie er dies tat, haben wir erfahren. Er wußte, daß die einzige Gefahr, die ihn noch bedrohen konnte, durch die Entdeckung des Betrugs in Neumexiko heraufbeschworen werden könnte. Aber er hatte genügend Vertrauen zu Sears, daß er, selbst bei seinem jetzigen Zustande, sich Zeit ließe; so konnte er sich mittlerweile mit der Bevölkerung in C.... gut stellen, bis der Hafen eisfrei sein würde. Dies gelang ihm über Erwarten gut. Als dann die Schiffahrt wieder ausgenommen werden konnte, fuhr er nach New York, um in aller Eile diejenigen Papiere und Wertsachen zu holen, die er bei seiner Flucht mitzunehmen wünschte. Diese waren wohlverwahrt in einer feuer- und diebessicheren Kammer, die er mitten in seinem Hause in der sechsundachtzigsten Straße hatte einbauen lassen. Diese Kammer war keine andere, als der Schauplatz des Abenteuers, das dem Detektiv Sweetwater zugestoßen war. Sein Haus mit Hilfe seines eigenen Schlüssels im Dunkel und im Schutze einer stürmischen Nacht zu betreten, schien diesem mutigen Menschen kein großes Wagnis.

Es ging auch alles glatt vonstatten. Er ging in jene Kammer, nahm seine Wertsachen an sich und wollte bereits wieder das Haus verlassen, ohne gestört worden zu sein, da veranlaßte ihn sein Selbsterhaltungstrieb, sich zur Sicherheit mit einer Pistole zu versehen. Seinen Revolver hatte er in Maine gelassen; aber er wußte, wo Sears eine Pistole aufbewahrte; er hatte sie oft genug in jenem alten Koffer gesehen, den Sears aus den Sierras mitgebracht hatte. Daher stieg er die Treppe zum Zimmer des Verwalters hinan, wo er die Waffe fand. Von diesem Augenblick an war er unbesiegbar. Aber als er die Gegenstände, die er aus dem Koffer gerissen, wieder hineintat, fiel ihm eine Photographie seiner Frau in die Hand. Darüber vergaß er sich, und es packte ihn jener Anfall, den der Detektiv Sweetwater belauschte und nachher dem Inspektor und Herrn Gryce berichtet hat. Daß es ihm später gelang, den Detektiv in eine Falle zu locken, und er das Haus in aller Ruhe verließ, ohne einen Augenblick weiterhin an dessen Schicksal zu denken, beweist, wie rücksichtslos und brutal er in der Lebensgefahr vorzugehen gewohnt war. Ich zweifle, nach allem, was ich bisher noch erfahren habe, daran, ob er auch nur ein einziges Mal noch an den Mann gedacht hat, den er in der Kammer eingeschlossen hatte. Dies ist um so bemerkenswerter, als er ja keine Ahnung davon hatte, wer sein Opfer war, und in welchen Beziehungen es zu seinem eigenen Schicksal stand.

Als er wieder nach C.... zurückgekehrt war, traf er seine letzten Vorbereitungen zur Abreise. Er hatte sich bereits mit dem Kapitän der Barkasse verständigt, der vielleicht den wahren Namen seines Passagiers gar nicht kannte. Er behauptete wenigstens, er habe ihn für einen Agenten Herrn Fairbrothers gehalten; unter den ersten Anweisungen, die er von diesem Herrn bekommen habe, sei eine gewesen, nach der er den Anordnungen eines gewissen Wellgood Folge leisten solle, als wenn sie seine eigenen wären; das habe er getan; und erst als Herr Fairbrother an Bord gekommen sei, habe er erfahren, wen er in andere Gewässer führen sollte.

Es gibt indes viele Leute, die diesen Aussagen des Kapitäns keinen Glauben beimessen. Fairbrother besaß die Gabe, die Leute, die für ihn arbeiteten, an sich zu fesseln, und aller Wahrscheinlichkeit nach war dieser Kapitän seinem Herrn ebenso ergeben und treu, wie Sears. –

Wenn wir uns wieder den Tatsachen zuwenden, so war demnach alles vorbereitet, und Fairbrother brauchte nur eine Viertelsmeile zurückzulegen, um sich in Freiheit zu befinden, als sein Boot von einem anderen angehalten wurde, und er Herrn Grey darin erblickte, der seinen Diamanten zurückforderte.

Dieser Schlag war hart. Er benötigte all seine Kaltblütigkeit, um das Zusammentreffen mit der Ruhe auszuhalten, die ihn allein aus dieser Lage zu retten vermochte. Der Diamant befindet sich in New York an einem Orte, sagte er, der mir allein zugänglich ist. Wenn Sie Ihren Namen unter das Versprechen setzen, mich nicht vor den nächsten achtundvierzig Stunden zu verraten, die ich verlange, dann werde ich ein Papier unterzeichnen, in dem ich Ihnen verspreche, Ihnen den Diamanten vor halb zwei Uhr nächsten Freitag zu überbringen.

Gut, erwiderte Herr Grey.

So wurden die Erklärungen niedergeschrieben und ausgetauscht. Herr Grey fuhr nach New York zurück, Fairbrother begab sich an Bord seiner Barkasse.

Der Diamant befand sich tatsächlich in New York; Fairbrother erschien es klüger, sich damit Herrn Greys Schweigen zu sichern, als aus dem Lande zu fliehen, wo er einen Mann zurückließ, der sein Geheimnis kannte, und der mit einem einzigen Wort über sein Schicksal entscheiden konnte. Daher wollte er nach New York zurückkehren und seinen letzten Trumpf ausspielen; wenn er verlieren sollte, würde er nicht schlechter stehen, als jetzt. Er dachte aber keineswegs daran, daß er verlieren würde. Aber er hatte nicht mit seiner eigenen Schwäche gerechnet; er hatte nicht gedacht, daß das Schicksal eingreifen würde. Da zerbrach mit dem Geschirr, das auf meinem Servierbrett stand, ein ganzer gewaltiger Plan in tausend Trümmer.

Mit dem Schrei: »Margarete, Margarete!« gab er sein Geheimnis, seine Hoffnungen und sein Leben preis. Nach diesem Vorfall war keine Rettung für ihn mehr möglich. Das Glück hatte Abner Fairbrother verlassen.

Und selbst, wenn er sich nicht selbst verraten hätte, war er von dem Augenblicke an, wo er Herrn Greys Hotel betrat, unfehlbar verloren:

Herr Gryce hatte mit zwingender Logik ein Netz um den Verbrecher gesponnen, das der Inspektor Dalzell mit leichter Mühe zuziehen und so meinen Bräutigam befreien konnte.

Herr Grey und seine Tochter erfuhren sehr bald darauf von meinen Beziehungen zu Herrn Durand, aber infolge der Vorsichtsmaßregeln des Inspektors, und dank meiner eigenen Selbstbeherrschung haben sie nie geargwöhnt, welche Rolle ich in der Angelegenheit mit dem Stilett gespielt hatte.

Den besten Beweis dafür bildet die Einladung, die Herr Durand und ich soeben erhalten haben, – wir möchten unsere Flitterwochen auf Darlington Manor verbringen. Der alte Herr aber, der mich zum Untersuchungsgefängnis führte, um meinen Bräutigam bei seiner Entlassung als erster zu beglückwünschen, war Herr Gryce, dem ich es verdanke, daß mein Gatte vor aller Welt gerechtfertigt dasteht.

Ende.