|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als wir von Sigoyabu aufbrachen, gaben uns einige Krieger das Geleit. Unser Weg führte über eine steile Lehne hinab, dann über lehmigen Grund, den zahlreiche Quellen in einen Morast verwandelt hatten. Wir glitten mit unseren Nagelschuhen ebenso aus wie unsere Träger mit den nackten Füßen.

Nach einer Biegung des Weges sahen wir uns plötzlich einer Abteilung von Kriegern gegenüber. Sie waren in vollem Kriegsschmuck und hatten den Körper mit Kalk und roter Erde streifenförmig bemalt. Jeder hielt einen mit Bambussehnen bespannten Flachbogen und ein dichtes Büschel von Kriegspfeilen in den Händen. Einige hatten Steinbeile geschultert. Wir blickten forschend in das Tal, das vor uns lag. Etwa zweihundert Schritte entfernt erregten einige runde, grauweiße Flecke, aus denen feine Rauchsäulen aufstiegen, unsere Aufmerksamkeit. Es war kein Zweifel, daß wir frisch niedergebrannte Dörfer vor uns hatten. In den Gärten, die sich den verbrannten Dörfern anschlossen, waren Frauen emsig bei der Arbeit. Mit Hilfe unserer »Affen« versuchte ich ein Gespräch anzuknüpfen und erfuhr auf diese Weise, daß es Krieger von Sigoyabu waren, die einen Überfall auf die benachbarten Dörfer gemacht und sie vollkommen eingeäschert hatten. Auch die Frauen stammten aus Sigoyabu und waren gekommen, die Gärten der in die Flucht geschlagenen Feinde zu plündern, während die Kriegerabteilung auf der Hügelspitze Wache hielt.

Die Krieger begegneten uns zwar freundlich, doch wir sahen besorgt in die Zukunft. Wie würden wir in den nächsten Dörfern empfangen werden, da wir direkt von den Feinden kamen? Wir dachten aber nicht an eine Umkehr, sondern verließen uns auf das Glück, ohne welches einem bekannterweise sogar in einer europäischen Großstadt ein Ziegelstein auf den Kopf fallen kann.

Vorerst durchwanderten wir die niedergebrannten Dörfer. Nun konnten wir sehen, wie sich die Palisaden im Kriegsfall bewährten. In die Zäune waren große Löcher gebrannt, durch die die Krieger offenbar eingedrungen waren. Die gut verrammelten Einschlupflöcher waren dagegen unberührt geblieben. Was war aber mit den Bewohnern der Häuser geschehen? Waren sie wie in einer Mausefalle gefangen worden und verbrannt, oder war es ihnen gelungen zu entfliehen? Auf diese Frage gab uns niemand Antwort.

Nachdem wir einige Stunden marschiert waren, hörten wir gellende Alarmrufe und sahen, wie sich eine Schar Krieger, vorsichtig Deckung nehmend, an uns heranschlich. Wir gingen ihnen aufrecht und ruhig entgegen, und so wußten die Kriegslustigen nicht recht, wie sie sich verhalten sollten. Einige liefen davon, andere blieben stehen, den Bogen mit aufgelegtem Pfeil schußbereit in den Händen. Ich ging auf einen vor Aufregung schwer atmenden Burschen zu, der mich unbeweglich anblickte, und reichte ihm ein kleines offenes Messer. Augenblicklich verzog sich sein verängstigtes Gesicht zu einem Lächeln, und er stieß einen lauten Schrei aus. Daraufhin legten die anderen Krieger ihre Waffen auf die Erde nieder und kamen auf uns zu. Immer mehr eilten herbei, um uns fremdartige Wesen zu bestaunen. Die Büsche rings um uns schienen auf einmal lebendig zu werden, wir mußten völlig umzingelt gewesen sein. Doch jetzt hatten wir nichts mehr zu fürchten, wir schlossen Freundschaft und besiegelten diese mit einem Büschel meiner Haare, die ich einem alten Krieger überreichte.

Eifrig um uns bemüht, geleiteten sie uns ins nächste Dorf. Sie hielten mich an den Händen oder versuchten wenigstens ein Stück meiner Kleidung zu erfassen. Sie zogen und stießen mich mit unheimlicher Geschwindigkeit über das schwierige Gelände und machten mich dabei fürsorglich auf jeden Stein, auf jedes kleine Hindernis aufmerksam. Andere waren in der gleichen Weise um den Patrouilleoffizier bemüht oder eilten laut schreiend voraus.

So ging es vorwärts, bis wir endlich auf der nächsten Bergspitze das Dorf Gafia erreichten. Hunderte von Eingeborenen, sowohl Frauen wie Männer, standen vor den Palisaden und eilten neugierig und hilfsbereit herbei. Jeder brachte uns ein Gastgeschenk: ein Bündel Zuckerrohr, Yam, Maiskolben und andere Dinge.

Sie forderten uns auf, im Tale neben einem Bach unsere Zelte aufzuschlagen. Der Platz lag in einem Kessel und war ringsum von dicht bewachsenen Hügellehnen umgeben. Ich glaube, einen besseren Platz, um überfallen zu werden, gab es in der ganzen Gegend nicht. Zehn Krieger hätten genügt, uns in Pfeilschußweite zu umzingeln, und wir wären, ohne uns wehren zu können, dem unsichtbaren Gegner ausgeliefert gewesen.

Doch es bestand keine Gefahr, die Eingeborenen hatten uns sichtlich in ihr Herz geschlossen. Wir waren ja die ersten Weißen, denen sie begegneten, und sie hatten noch keine schlechten Erfahrungen mit »Weißhäuten« gemacht. Aus allen benachbarten Dörfern strömten sie herbei, denn die Nachricht von unserer Ankunft hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Geschenke häuften sich in der Mitte unseres Lagers. Sie schleppten sogar Brennholz in solchen Mengen herbei, daß wir einen Monat damit ausgekommen wären. Mit den Zeltstangen, die sie uns brachten, hätte man ein Lager für eine ganze Kompanie aufstellen können, und die Lebensmittel reichten aus, alle Mitglieder unserer Expedition wochenlang zu ernähren. Spät nachts erst machten sie sich auf den Heimweg, und auch wir fielen von dem stürmisch-freundlichen Empfang ermattet todmüde auf unsere Feldbetten.

Am nächsten Morgen sah es bei uns wie in einem Kriegslazarett aus. Es ist bezeichnend für die Einstellung der meisten Eingeborenen, sogar dieser hier, die nichts von Europäern wußten, daß sie von den Weißen auf alle Fälle und vor allem medizinische Kenntnisse voraussetzen. Ihre Hilflosigkeit den furchtbaren Krankheiten gegenüber ist ja das einzige Elend dieser Menschen und dafür Hilfe zu finden, ihr stärkster Wunsch.

So kamen auch zu uns viele Kranke und Verletzte, um bei uns Heilung zu suchen. Ich konnte nun mit eigenen Augen sehen, welche furchtbaren Wunden die zierlich geschnitzten Pfeile zu reißen vermögen. Als ich die ersten Patienten verbunden hatte, klagten mir alle ihr Leid. Tropischer Ulcus, schreckliche Entstellungen durch Frambösie und auffallend viele Augenkrankheiten kamen mir zu Gesicht. Viele junge Burschen waren auf einem Auge erblindet, aber Ganzblinde sah ich nicht. Machten diese ihrem Leben mit eigener Hand ein Ende, oder hatten sich ihrer die Gefährten angenommen?

43. In herrlichem Formenreichtum hebt sich der tropische Farnwald an den Hängen des Clarence-Berges von der klaren Luft ab.

Abbildung 43. Tropische Farnbaumwälder an den Hängen des Clarence-Berges. – Das ganze Küstengebiet und das gebirgige Vorland von Neuguinea ist von einem dichten, hohen Urwald bedeckt. In den höheren Regionen geht dieser in eine Farnvegetation über, deren reizvollen Formenreichtum die Aufnahme zeigt. Lianen und herrliche Orchideen hängen von den Bäumen herab.

44. Überfallsichere Baumhäuser der Eingeborenen an den Hängen des Clarence-Berges. Südost-Neu-Guinea.

Abbildung 44. Baumhäuser der Eingeborenen im Dorf Buyay an den Hängen des Clarence-Berges. Es sind kleinwüchsige Papua, die zum Schutz gegen die häufigen kriegerischen Überfälle ihre Häuser kunstvoll in den Bäumen errichten. Mit den Waffen der Steinzeit sind diese nicht zu nehmen.

45. Konstruktionsaufnahme der Plattform eines Baumhauses, von unten gesehen.

Abbildung 45. Unterseite der Plattform des Baumhauses von Abb. 44. Die Baumhäuser sind mit geräumigen Plattformen versehen, auf denen sich die Eingeborenen tagsüber aufhalten. – Die Aufnahme zeigt die Konstruktion derselben, bei welcher das Gebälk mit Bambusstreifen zusammengebunden ist. Die Festigkeit dieser Bauten ist trotzdem eine außerordentlich große.

46. Eingeborene in Koraudi begleiten ihren Tanz mit dem Schall der Sanduhrtrommel.

Abbildung 46. Die Eingeborenen in Koraudi beim Tanz. Mit Federn, Fellen und Perlenschnüren aus Früchten schön geschmückt, entlocken sie den Sanduhrtrommeln, die auf einer Seite mit Echsenfellen bezogen sind, Töne in eigenartigem Rhythmus, der ihren Tanz begleitet. Sie schlagen die Trommeln mit der flachen Hand und ahmen dabei die Bewegungen verschiedener Tiere nach.

47. Kopfschmuck der tanzenden Eingeborenen von Koraudi.

Abbildung 47. Kopfschmuck der tanzenden Eingeborenen von Koraudi. Prächtige Kronentauben und Paradiesvogelfedern bilden diesen Kopfschmuck, um die Stirn geschlungene Palmfaserbänder, die mit verschiedenfarbigen trockenen Früchten verziert sind, halten dieses kunstvolle Gebilde auf dem Kopf fest, und breite Streifen von Opossumfellen fallen über den Rücken herab. Im Munde werden während des Tanzes Kürbisschalen oder mit roten und weißen Beeren verzierte Schmuckstücke als Sinnbild des Schweigens getragen.

48. Kleinwüchsiger Bewohner eines Baumhauses. An den Hängen des Clarence-Berges.

Abbildung 48. Kleinwüchsiger Bewohner eines Baumhauses. An den Hängen des Clarence-Berges. Dorf Buyay. Sein Kopf ist mit einer Haube aus geschlagenem Bast bedeckt, deren Ende in eine Art von Zopf übergeht. Dieser Haarschutz wird durch ein Stirnband aus Knochenringen festgehalten. Von letzterem hängt eine kleine Perücke aus Kasuarhaaren über die Stirn herab. Die Haube ist mit Holzkohlenstaub und Honig zum Schutz gegen Ungeziefer eingeschmiert.

49. Eine Witwe in Witwentracht.

Abbildung 49. Eine Witwe in Witwentracht. Dorf Koraudi. – Ihr Kopf ist rasiert und mit einer Perücke bedeckt, über welche sie eine sackartige Haube aus Pandanusblättern gezogen hat. Unter dem breiten Gürtel auf der Brust trägt sie die Kopfhaare und die Schmuckstücke ihres verstorbenen Mannes.

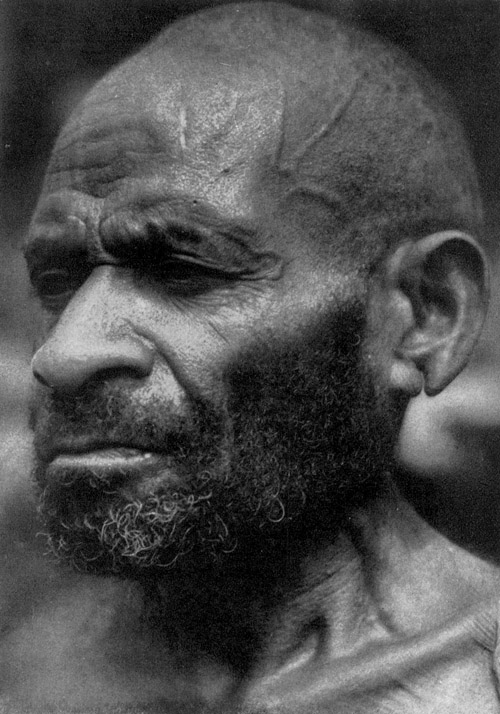

50. Kleinwüchsiger Eingeborener aus dem Baumhausdorf Buyay.

Abbildung 50. Kleinwüchsiger Eingeborener aus dem Baumhausdorf Buyay. – Die Eingeborenen sind im Gegensatz zu ihren melanesischen Nachbarn kleinwüchsig, hellhäutig und zeichnen sich durch eine charakteristische Schädelbildung aus.

Hautkrankheiten gab es fast keine, doch hatten fast alle Eingeborenen merkwürdig schlechte Zähne, Zahnfleischerkrankungen, Pyorrhöe und schwere Karies waren weitaus am häufigsten vertreten.

Während sonst die Eingeborenen oft ausgezeichnete Medizinmänner besitzen und wirksame Naturheilmittel benutzen, schienen diese Papuastämme auf hygienischem und medizinischem Gebiet nicht die geringsten Kenntnisse zu haben. Um so schmerzvoller war es für mich, ihnen nicht besser helfen zu können und sie, die voll Vertrauen zu mir kamen, in so viel Elend zurücklassen zu müssen.