|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Schon geht es auf Mitternacht. Auf beiden Seiten steht dunkel und doch wie in ein silbriges Licht getaucht der Wald. Geheimnisvoll raunend, recken sich die Aeste der ragenden Pippulbäume über den breiten Pfad, der im Mondlicht wie eine schneebedeckte Straße durch den Wald läuft. Alles ist still. Nur die Hufe der Pferde bringen ein dumpfes Getön hervor. Gleich fabelhaften Märchentieren leuchten auch die beiden Schimmel im hellen Glanz des Erdtrabanten. Hinter den Pferden auf hohem Sitz gleich Statuen die beiden Hindukutscher mit lang nachwehenden Schleiern. Wie eine Gespenstererscheinung huscht es durch den schweigenden Wald, seltsam und phantastisch. Hinter mir, im Dunkel der Nacht, liegt jetzt die alte Kaiserstadt Agra, voll von Wundern aus der versunkenen Zeit der Großmoguln, des gewaltigen Palastes, mit dem Kleinod der Perlmoschee, der Festungen, die einer Ewigkeit trotzen sollten, der aus Marmor und Edelsteinen aufgebauten Lusthäuser für allerliebste Frauen; vor mir aber, hinter der durchbrochenen Wand des Forstes, harrt das herrlichste Bauwerk der Welt, der Taj Mahal, jene wunderbare Huldigung des großen Mogulkaisers Schah Jahan an das Weib seines Herzens. Jetzt ruhen beide, der Kaiser und Mumtaj-i-Mahal, die »Erhöhte des Palastes«, in jenem weltberühmten Mausoleum.

Und ich sehe wie in einer Vision den Kaiser über denselben Weg ziehen, den auch mein Wagen einschlägt. Sein edles weißes Berberroß schreitet stolz in goldener Rüstung. Hinter ihm bewegt sich ein glänzendes Gefolge von Rittern. Noch ist der Kaiser jung und stark, und seine kühnen, schönheitstrunkenen Augen blicken hochgesinnt über die Scharen, die ihm folgen; voll Zärtlichkeit aber haften sie an einer bunten Sänfte, die die Schönste der Schönen birgt, das Juwel des Harems, seine Lieblingsgefährtin, schwere rotseidene Vorhänge, mit goldgewirkten Koransprüchen bedeckt, verhüllen das göttliche Antlitz, damit kein profaner Blick es treffe. Einmal sprengt der Kaiser an die Sänfte heran und lüftet den Vorhang; da streckt sich eine kleine weiße Hand aus der roten Seide und der Mondschein beleuchtet einen Augenblick ein Frauengesicht von unwiderstehlichem Reiz. Bei Cawnpore sah ich einmal im Abendsonnenschein auf dem Dache einer Bauernhütte ein Hindumädchen von so strahlender, stolzer und lieblicher Schönheit, wie ich es nie zuvor gesehen hatte – und sie ist es jetzt, die in meiner Vision dem Kaiser entgegenlächelt.

Da rollt der Wagen scharf abwärts durch ein dunkles Tor, das den Mondschein ausschließt, die großen schweigenden Banyanen und Pippul bleiben zurück – und der Spuk ist verschwunden. Nur noch wenige Umdrehungen der Räder und eine Szenerie taucht auf, herrlicher und märchenhafter als jeder Traum, den die Phantasie gebären kann. Aus mondlichtüberstrahlter Ebene ragt ein schneeweißes Schloß, es glänzt wie ein Stern am Firmament und seine sanften Formen sind von einer Harmonie, die mit Musik verwandt ist. Lieblich und erhaben steht es da, groß und unwirklich, gleich einem Märchengespinst aus Tausendundeiner Nacht von den Geistern Aladdins selbst erbaut. Das ist der Taj Mahal, der »Traum«, die »Elegie in Marmor«. Mit Recht ist gesagt worden: »Giganten haben den Bau begonnen, Juweliere haben ihn vollendet.«

Ein Garten der Seligen breitet sich aus. Ihn durchzieht ein langes, schmales Gewässer, in dem sich der Mond spiegelt, an beiden Seiten stehen stimmungsvoll hohe dunkle Zypressen. Aber am Ende des Wasserlaufes, da, wo er sich zu verjüngen und wo die Alleen zu beiden Seiten einander zu berühren scheinen, erhebt sich ein riesiges Portal mit herzförmigem Eingang, und über diesem ungeheuren Portal schwebt gleichsam frei in den Lüften eine gewaltige strahlende Kuppel, die der goldene Halbmond krönt. Kleinere Kuppeln stehen auf den Seitenflügeln des Schlosses, das die Formen des Portals achtmal wiederholt. An allen vier Ecken des Schlosses stehen völlig frei, weißglänzend wie es selber, über die dunklen Baumkronen in die Höhe ragend, vier schlanke Türme, Minaretts, von denen einst die Muezzin zum Gebet riefen. Keine Schilderung, nur das Bild, das Gemälde vermag den Reiz dieses schönsten aller Werke der maurischen Kunst vor das Auge zu führen.

Der Fuß stockt, das Herz schlägt höher beim Anblick dieses Körper gewordenen Traums im Mondenschein. Unmerklich rinnt eine Stunde dahin im stillen Anschauen des Märchenschlosses.

*

Der Taj Mahal spiegelt sich in den Fluten des Jumna, nach dem Ganges der heiligste Strom Indiens. Auch er ist dem göttlichen Siwa entsprossen, und seine Fluten, in denen, wie zu Benares, viele Tausende frommer Hindus baden, besitzen hohe Heilkräfte. Die Bilder gewaltiger Burgen wirft noch der spiegelnde Fluß zurück, einst aber, vor Jahrhunderten, strahlte er ein über alle Maßen glänzendes Leben wider. Das war zur Zeit der großen Mogulkaiser, die eine der vielen Völkerwellen nach Indien getragen hatte. Sie waren tatarischen Ursprungs, führten den persischen Titel Schah, auch war die Hofsprache Persisch. Im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts wurde das mohammedanische Reich der Großmoguln durch Baber gegründet. Sein Nachkomme Schah Jahan, der von 1628 bis 1657 blühte, errichtete die Prachtbauten, die noch heute zu den Wundern des Märchenlandes Indien gehören. Der Reichtum der Großmoguln war fabelhaft, wie es sich noch heute im Sprichwort ausdrückt. Ihr Einkommen soll jährlich über 1500 Millionen Mark betragen haben. Ruft man sich dabei ins Gedächtnis, daß die Menschenarbeit in jenen Ländern so gut wie nichts kostet, dann erstaunt man nicht mehr über die Pracht und den Reichtum der Bauwerke. Nicht nur der Taj Mahal gehört zu den Wundern Indiens, auch die Burgen und Paläste, die aus der Mogulzeit stammen, sind Werke, deren Umfang ebenso ungeheuerlich wirkt wie ihre jetzt zum Teil schon vergangene Pracht. Von Akbar dem Großen sind die Marmorbauten am Ufer des Jumna begonnen, aber fast alles, was Schönheit und Pracht ausstrahlt, geht auf seinen Enkel Schah Jahan zurück. Sein Palast besteht aus vielen wundervollen Einzelbauten, alle aus weißem Marmor, über und über mit Edelsteinen inkrustiert, die jetzt Glasstücken haben weichen müssen, denn die echten Steine wurden längst geraubt. Mit Staunen wandelt man durch das labyrinthische Schloß, durch die gewaltige Audienzhalle Diwan-i-Khas mit herrlichem Ausblick auf die Gärten, in denen zur Zeit des Glanzes Turniere stattfanden, man wandelt durch Moscheen und Basare, in denen die Damen des Hofes einst ihre Einkäufe machten, marmorene Bäder tun sich dem Auge auf, die Wände ganz und gar aus Spiegelmosaik, die Pavillons, die Gemächer der Prinzessinnen, die verschwiegenen Zimmerchen mit durchbrochenen Galerien, durch die man wohl sehen, aber nicht gesehen werden konnte, sind ohne Ende. Unten in den Höfen pflegten Elefantenkämpfe vorgeführt zu werden, an manchen Stellen reichten die Fluten des Jumna bis an das Schloß, und prächtige Staatsbarken belebten den Strom. Viele Jahrzehnte ist an all diesen Palästen gebaut worden. Elefanten und Kamele schleppten das kostbare Material aus allen Teilen Asiens herbei, besonders den weißen, einen rosigen Schimmer verbreitenden Marmor aus Jaipur, roten Sandstein, bunten Marmor, Kristall und alle Edelsteine, die in Ceylon und Indien gefunden werden. Ueber die Baumeister, die alle diese Wunderwerke aufgerichtet haben, gehen die Meinungen auseinander. An dem Taj Mahal, der ganz aus weißem Marmor besteht, im Innern geradezu übersät mit Edelsteinen und mit der entzückendsten Bildhauerarbeit ist, sollen zwanzigtausend Handwerker zwanzig Jahre lang gearbeitet haben. Als Baumeister gilt Austin von Bordeaux, andere führen den Bau auf Meister aus Schiras und Bagdad zurück.

Wenn man die Burg des großen Kaisers durchwandelt, gelangt man auch in einen kleinen Marmorsaal, und schaut man hier aus einem der Fenster hinaus, dann sieht man in der Ferne das Märchenschloß liegen. In diesem Raum hat der von seinem Sohne Aurangzeb entthronte Kaiser sieben Jahre gefangen gelegen, gepflegt von seiner frommen Tochter Jahanara. Als Schah Jahan starb, war sein brechendes Auge auf den Taj Mahal, seinen Traum aus Marmor, gerichtet.

*

Auf ein Pochen öffnet sich mir die Pforte des Palastes. Zwei Wächter erscheinen, leuchten dem Gast mit zwei Laternen ins Gesicht und treten, nachdem sie festgestellt haben, daß ein Sahib nächtlicherweile Einlaß begehrt, um an den Gräbern des Kaisers und seiner Geliebten seine Andacht zu verrichten, mit tiefer Verneigung zurück. Ein Führer erscheint und leitet den Gast unter Fackelbegleitung treppauf und -ab. Die weißen Wände leuchten im Schein des Lichtes auf, die Edelsteine in den Wänden glitzern. Hohe Gewölbe, die das Echo der Schritte zurückwerfen. Sanft geschwungene Linien, weite Kuppelgänge, viele stille Gemächer. Etwa in der Mitte des Gebäudes, tief unten, in einer weiten Halle, stehen zwei Marmorsarkophage. Neben ihnen sitzt ein uralter Imam und betet. Gebückt naht ein Diener des Heiligtums und überreicht mir einen Korb duftender Blumen. Von seltsamen Schauern ergriffen, überkommt auch mich, wie die Hindus und Mohammedaner, ein Gefühl tiefer Andacht, und ich streue meine Blumen über die Gräber der beiden aus, die hier noch im Tode vereint sind.

Auf mondbeschienenen Wegen geht es durch den schweigenden Forst zurück nach Agra.

Delhi ist die neue Hauptstadt des modernen Kaiserreiches Indien. Die Stadt besteht aus drei Teilen. Das Europäerviertel ist wie ein prächtig angelegter Park, in dem jedes einzelne Haus einem Landschlößchen gleicht; im Südwesten liegt die staubige und wühlende Eingeborenenstadt, auf der andern Seite das Fort und die alte gewaltige Königsburg. Wegen seiner vielen Tempel und Moscheen nennt man Delhi auch das indische Rom, wiewohl diese Bezeichnung viel mehr auf Benares paßt. Aber das Wunder Delhis, mit seinem schöneren, indischen Namen Schahjahanabad geheißen, ist nicht die heutige Stadt, sondern das Bild der Vergangenheit, das sich dem Wanderer draußen vor den Toren in der weiten Jumna-Ebene bietet.

Meilenweit ist die Gegend bedeckt mit den Zeugen einstiger Pracht und Herrlichkeit: Paläste und Ruinen, Burgen und Tempel, riesige Mausoleen und unentwirrbares Gemäuer, zwischen dem einst Geschlechter blühten, scheinen in wildem Durcheinander über die sonnenverbrannte Ebene hingestreut. Die Ruinen sind es des alten Indrapat, der Kaiserstadt, in deren Gassen und auf deren Plätzen sich einst ein glänzendes Leben abgespielt hat.

In Delhi selbst grüßt den Gast das Fort mit dem alten Königspalast des Schah Jahan, noch gewaltiger und reicher als das Schloß zu Agra, ein Wunder dem, der es durchschreitet, aber leider teilweise zur Kaserne umgewandelt, in der die Soldateska der jetzigen Landesherren untergebracht ist. Eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Jama Masjid, die größte Moschee der Erde. Am Freitag füllen Tausende von Mohammedanern den Platz vor dem Gotteshaus, die riesige Freitreppe, die nach der Moschee emporführt, und diese selbst. Das Gebäude ist auf einem 9 Meter hohen und 140 Meter breiten und langen Viereck errichtet, ganz aus weißem Marmor erbaut und in gleichmäßig längliche Felder eingeteilt, deren Spitzen alle nach Westen weisen, wo Mekka liegt. Jedes der länglichen Felder ist bestimmt, einen Beter aufzunehmen, der ja Platz haben muß, die rituellen Beugungen und Fußfälle vornehmen zu können.

Die größte Sehenswürdigkeit Delhis ist indes das Kutab Minar, ein Riesenturm, das größte Minaret der Welt. Auf der Fahrt nach diesem indischen Wunder quert man viele der Trümmer der alten Millionenstadt, sie reichen aber noch weit selbst über das siebzehn Kilometer entfernte Kutab hinaus. Hier liegt noch das schöne Mausoleum Humayuns, eines der Großmoguln, eines Sohnes von Baber. Ein Blick genügt zu der Feststellung, daß dieses Gebäude das bescheidenere Vorbild des Taj Mahal gewesen sein muß. Nicht weniger als 150 Prinzen und Prinzessinnen sind in dem Mausoleum Humayuns zur Ruhe gebettet. Auch das Grab der treuen Jahanara ist hier und der Wanderer bekränzt es mit Blumen.

Endlich aber taucht der seltsame Turm am Horizont auf – freilich nicht seltsamer als der Eiffelturm in Paris oder die Washingtonsäule in der Hauptstadt am Potomac. Unterhalb dieses ungeheuren steinernen Fingers, der in den Himmel empordeutet, schwindelt dem, der emporsieht, der Kopf. Die gewaltige rote Säule scheint oben die Himmelswölbung zur berühren. Die Sage geht, einer der Großmoguln habe die Säule errichten lassen, damit eine seiner Töchter auf der Spitze im Angesichte des Flusses Jumna ihre Gebete verrichten könne. Der Jumna ist fern, aber bei klarem Wetter von der Spitze des Minarets deutlich zu erkennen. Der Kutab, zu deutsch »Polarstern«, erhebt sich 76 Meter in die Luft, 14 Meter ist sein unterer und 3 Meter sein oberer Durchmesser. 376 Stufen führen auf die fünf höchsten Galerien empor.

Auch dieser, von eingelegten Koransprüchen bedeckte Turm, der einen großen Teil der Punjab-Ebene beherrscht, ist ein Zeichen versunkener Pracht und eine Mahnung an die Vergänglichkeit alles irdischen Glanzes.

Eines Tages, in der Morgenfrische, zog ich nach durchfahrener Nacht in die Fürstenstadt Jaipur ein. Es war kalt. Raubvögel zogen ihre Kreise in der Luft und stießen ab und zu mit heiserem Schrei in die Felder nieder. Durch schöne, breitangelegte Alleen der Europäerstadt führte der Weg. Die Straßen waren noch ganz still. Das eigentliche Jaipur lag fernab, aber mein Herz schlug ihm schon ungeduldig entgegen, hatte doch schon die rosenrote Märchenstadt in meinen Knabenträumen eine Rolle gespielt. War's möglich? Eine ganze große Stadt in Rosa? Sollte ein solcher Traum in Wirklichkeit auf Erden anzutreffen sein?! Noch ahnte ich nicht, daß die Wahrheit alle Phantasie in den Schatten stellen sollte. Dem Fürsten, der einen Teil seiner Selbständigkeit sich bewahrt hat, seine eigenen Marken druckt und ein Selbstherrscher ist, war ich, wie es das Gesetz fordert, angemeldet, und so fuhr ich denn wohlgemut in das Gasthaus, das ebenfalls Eigentum Seiner Hoheit des Maharadscha ist.

Als ich nach erfrischendem Bade an der Frühstückstafel saß und einen Imbiß genoß, der weder gut noch reichlich war, während zwei hinter mir stehende Diener mit Fächern die Hunderte von Fliegen abwehrten, tauchte auf einmal neben mir eine Gestalt auf, die direkt der spanischen Ritterzeit entsprungen zu sein schien, ein sechs Fuß hoher Krieger mit Stahlhelm und gewaltigem, in der Mitte geteiltem Vollbart, am linken Arm einen gigantischen runden Schild. Dieses Gespenst von einem Radschputen-Krieger hielt mir schweigend einen großen Brief hin. Der schon harrende Führer, ebenfalls ein bildschöner Radschpute, übersetzte das Schreiben. Es war vom Fürsten, enthielt die Erlaubnis zum Besuche der Stadt und die Mitteilung, daß mir am Nachmittag ein Reitelefant aus dem Marstall Seiner Hoheit zur Verfügung gestellt werden würde. Der das Schreiben brachte, war einer der Schildträger des Maharadscha.

Die Einfahrt in Jaipur, dieser einzigartigen indischen Großstadt in Radschputana, gehört zu den tiefsten Eindrücken meines Lebens. Die seltsame Laune des Begründers der Stadt hat es zum Gesetz gemacht, daß alle Bauwerke – Paläste, Türme, Wohnhäuser, Märkte –, kurz sämtliche Gebäude, einen Anstrich in Rosa erhalten müssen. Und man fährt in diese breiten, seltsamen Straßen ein, gefüllt mit braunen Menschen von einem herrlichen Schlage, und wohin das Auge sieht, Rosa, nichts als Rosa – man möchte sich in die Arme kneifen, um festzustellen, ob man nicht das Opfer eines verrückten Traums geworden ist. Im Gegensatz zu anderen indischen Städten sind die Straßen von Jaipur breit und quadratisch angeordnet. Die Häuser sind nicht hoch, aber viele sind bizarr geformt, voll von Zacken und Türmchen. Die langen Zeilen der Wände schimmern in dem sanftesten Rosa, und in dieses unendliche Rosenrot sind Tausende von weißen Ornamenten eingelassen. Den Märcheneindruck erhöht das pittoreske Straßenleben. Hunderte von Männern reiten hoch zu Roß in stolzer Haltung durch die Straßen, ein Hochzeitszug, in dessen Mitte ein buntgeschmückter Elefant das Brautpaar trägt, zieht heran und verweilt einen Augenblick, damit der Sahib von seiner Kutsche aus alles nach Gebühr bewundern soll, singende Frauen und Mädchen folgen dem Zuge; auf den Märkten ein vielfarbiges Gewimmel brauner Menschen; lastentragende Kamele gehen wiegenden Schrittes durch enge Nebengassen.

Um den Zauber dieses Bildes noch zu erhöhen, beleben viele Hunderte von Pfauen alle Straßen und Plätze. Sie schreiten ohne Furcht durch das dichteste Straßengewimmel, sitzen auf Dächern und Gesimsen und fliegen mit langnachwallenden Schweifen durch die Luft. In Radschputana ist den Göttern der Pfau geheiligt; auf seine Tötung stehen nicht weniger als sieben Jahre Kerker. Reben diesen herrlichen Vögeln, die bekanntlich zu den Urtieren Indiens gehören, schwärmen Tausende von Tauben umher und keine geringere Zahl von Affen, die in ganzen Familien die Hausdächer bevölkern. Man stelle sich das Bild vor: eine Stadt in rosenroter Farbe, die Straßen belebt von einem bunten, märchenhaften Volkstum, der schöne Pfau so gemein wie der Sperling, auf den Dächern Tausende von Aeffchen, die Luft gefüllt von Schwärmen von Tauben; Elefanten als Lastkamele und Buckelrinder als Zugtiere – darüber der reine, blaue Himmelsdom mit einer heißen Sonne, in deren Strahlen unzählige Raubvögel ihre majestätischen Kreise ziehen. Es ist ein Traum, ehe es Wirklichkeit geworden ist, und wird wieder zum Traum, wenn die Gegenwart verrauscht.

Meinen Schildträger neben dem Kutscher auf dem Bock, den bärtigen Führer auf dem Rücksitz des Wagens, ziehe ich langsam durch die Straßen nach dem Palast Seiner Hoheit. Vor dem Palast steht an der Straße ein Gebäude, das die merkwürdigste Architektur der Welt aufweist – es ist die »Halle der Winde«, und seine Oberfläche sieht wirklich aus wie der vom Wind bewegte Meeresspiegel, wenigstens ist an dem ganzen großen Gebäude kein ruhiges Fleckchen zu entdecken. Die Fassade besteht aus lauter Erkerchen bis in die höchsten Spitzen hinauf. Dahinter, von Gärten umgeben, steht der Palast des Maharadscha. – Seine Hoheit befanden sich nicht ganz wohl und blieben unsichtbar.

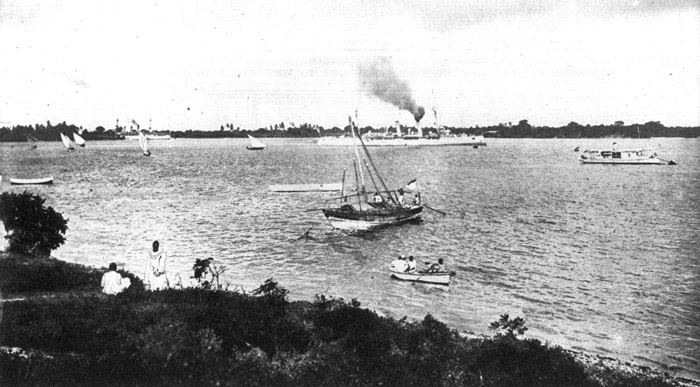

Hafen von Daressalam

Einfahrt in den Hafen von Daressalam.

Kapitän Doherr von der »Tabora« und Philipp Berges

Am Nachmittag, nachdem ich in schnellem Trabe weit vor die Stadt hinausgefahren war, stand an einer Wegbiegung der riesige Elefant, der meinen Führer und mich in die Berge des Aravalligebirges tragen sollte zur Besichtigung von Amber oder Alt-Jaipur, oder vielmehr nach den Ruinen, die noch übrig sind. Amber wurde 1728 von dem Fürsten Jai Singh II. verlassen, der Sage nach wegen einer üblen Prophezeiung, der Geschichte nach wegen Wassermangels. Jetzt bedeckt die Gegend ein ungeheurer Trümmerhaufen, von einer mörderischen Vegetation dicht umsponnen, ein Unterschlupf für Tiger und Schlangen.

Ich bin mir ganz klar darüber, daß ich in meinem Leben bewußt und unbewußt viele Sünden begangen habe, aber ich weiß auch, daß ich auf meinem Elefantenritt von Jaipur nach Amber die meisten dieser Schandtaten abgebüßt habe. Es muß eine besonders alte steife Kuh gewesen sein, auf deren Rücken ich ritt, denn bei jedem Schritt wurden einem die Knochen derartig zusammengeschüttelt, daß man sich nur darüber noch wunderte, sie nicht auch rasseln zu hören. Versuchte man, sich mit den Händen an dem Doppelsattel festzuhalten, so lief man Gefahr, sich die Arme auszureißen. Vor mir ritt auf einem anderen Elefanten eine überschlanke Engländerin, die Gattin eines Lords, – was ich ihretwegen für eine Angst ausgestanden habe, das ist nicht zu blasen. Ich fürchtete nämlich jeden Augenblick, sie mitten durchbrechen zu sehen. Aber, Gott sei Dank, es ging alles gut. In einem Gasthause am Wege gab es einen erträglichen Kaffee, den ich mit Lord und Lady zusammen einnahm. Mein Führer schlug die Einladung aus, er sagte, es sei just Zeit für das Nachmittagsgebet, und richtig stand er eine halbe Stunde lang hinter dem Hause, schüttelte sich hin und her und betete zu Allah.

Den langen Rückweg marschierte ich zum grenzenlosen Staunen meiner Radschputenbegleitung zu Fuß. Keine hundert Pferde hätten mich wieder auf diesen Elefanten gebracht. Ich gab ihm zum Abschied ein großes Stück Zuckerrohr, wofür die alte Kuh mich zärtlich ansah.

Abends erging ich mich noch einmal in den Lustgärten Seiner Hoheit zu Jaipur. Ein Diener ließ Drachen in die Luft steigen zur Belustigung der Familie des Fürsten, die mir unsichtbar blieb, aber von versteckten Fenstern aus den Garten überblicken kann. Diese Familie besteht aus drei Frauen, dreihundert Konkubinen, ungezählten Kindern, dreihundert Pferden und hundertundfünfzig Elefanten. Als der Mond emporstieg und die rosenrote Stadt mit weißlichem Schimmer übergoß, kletterte ich in die berühmte Sternwarte des Fürsten Jai Singh II., der Jaipur 1728 gründete, hinab und bewunderte die vielen seltsamen astronomischen Instrumente und die Art, auf grotesken Umwegen Kunde von Zeit und Raum zu erlangen.