|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der zivilisierten Welt schrieb man den 18. Juni 1767.

Auf der Inselflur der Südsee aber stand die Zeit noch still. Rückwärts erstreckte sie sich nur bis zu den sagenhaften Ahnen der Häuptlinge und verlor sich dann im Dunkeln. Jede Inselgruppe war eine kleine abgeschlossene Welt, die einsam im Weltmeer schwamm – jenseits dieser Welt wohnten nur Götter und Geister.

Als jener denkwürdige Tag anbrach, den der Weltgeist für die Entdeckung einer neuen Südseeperle ausersehen hatte, bemächtigte sich der Bewohner, die ihr Land Tahiti (»Aus dem Osten verpflanzt«) nannten, eine gewaltige Aufregung.

Draußen vor dem Korallenriff der Insel kreuzte eine riesenhafte Piroge, aus deren Seiten Flüsse strömten und aus deren Verdeck gewaltige Bäume emporwuchsen. Die Priester verkündeten, daß dieses Fahrzeug nur vom Himmel kommen könne, und daß seine Lenker Atuas, Götter seien. Die großen Kriegstrommeln begannen zu dröhnen, 300 Pirogen wurden mit 200 Kriegern bemannt, der König selbst übernahm das Kommando, und die Flotte zog hinaus, um mit den fremden Göttern freundlichen Verkehr zu pflegen oder sie zu bekriegen. Denn die tapferen Tahitier waren die Griechen der Südsee, auch unter ihnen gab es Helden, bereit, den Olympos zu stürmen.

Nicht weniger erstaunt war der Kapitän Wallis, als er die ganz unvergleichlich malerischen Berge Tahitis und Eimeos vor dem Bug seines Seglers aufsteigen sah. Als die kühnsten der Insulaner friedlich das Schiff bestiegen, kam es gleich zu einem Zusammenprall. Sie eigneten sich ein paar Gegenstände an, einer der Ihrigen wurde verletzt und der Krieg brach aus, der kurz und blutig war. Die Fremden führten Donner und Blitz mit sich und töteten die nur mit Steinschleudern und Keulen bewaffneten Angreifer aus weiter Entfernung.

Erst als zwei Jahre später der große Cook vor der Matavai-Bucht eintraf, freundliche Beziehungen mit den Tahitiern anknüpfte und fast die ganze Inselgruppe, Huaheine, Reiatea, Borabora, geographisch aufnahm, auch die Sitten der Insulaner studierte, erfuhr die Welt, welch ein neues Reich der Wunder sich abermals im unermeßlichen Großen Ozean aufgetan hatte. Cook gab dieser eng verschwisterten Gruppe vulkanischer Eilande den Namen der »Gesellschafts-Inseln«.

Alsbald ward das herrliche Tahiti seiner Schönheit und seiner Zivilisation wegen weltberühmt. Niemals hatten sich die Bewohner dieses irdischen Paradieses mit dem in der polynesischen Welt so allgemein verbreiteten Kannibalismus befleckt. Unter ihren Königen blühten nützliche Gewerbe und Künste und das Heldentum der Waffen. Die Männer waren braune, sehnige Gestalten, die Frauen sehr schön. Ihre Hauptnahrung bestand aus Vegetabilien und Fischen, die nachts bei Fackelschein gespeert wurden. Ausgedehnte Taropflanzungen, Haine von Kokospalmen, Bananen und Mangos zogen sich über das flache Vorland der Vulkaninsel. Männer und Frauen trugen den Parou aus Tapatuch, das kunstvoll aus dem Bast des Papiermaulbeerbaumes von den Frauen gewebt wurde. Die übrige »Kleidung« bestand aus frischen Blumen und blauen Tautuirmustern auf der braunen Haut. Feine Matten aus dem Bast des Hibiskus und des Pandanus bedeckten den Boden der Hütten. An den warmen, tropischen Abenden vibrierte die Luft von Gesang und Musik. Man schlug die abgestimmte Trommel ( pahu), blies das Muschelhorn, eine Art Mure, und entlockte der Flöte, die mit der Nase geblasen wurde, melodische Weisen. In Sport, Spiel und Kampf, auch in bezug auf ihr Pantheon, glichen die Tahitier den alten Griechen. Ringen und Faustkämpfe, Steinschleudern und Speerwerfen, Wettfußrennen, Regatten und Tauchkünste waren im Schwange. Das große Taupiti-Fest, zu dem alle Völker von nah und fern zusammenströmten, war ein regelrechtes Olympia. Der Bootbau war zu hoher Kunst ausgebildet. In ihren Doppelpirogen und auch in ihren kleineren Ausleger-Kanus machten sie weite Reisen von Insel zu Insel und navigierten nach den Sternen, nach Meeresströmungen und Winden.

Die Moral der Tahitier entsprach ihrem heißen Temperament. Große Gesellschaften, Areois genannt, zogen von einer Insel zur anderen, und ihre Mitglieder ergaben sich den wildesten Ausschweifungen. Nur die Eingeweihten und die Vornehmen durften an den Mysterien, die unter dem Schutz besonderer Götter standen, teilnehmen. Die Kinder der Areois wurden unmittelbar nach der Geburt getötet. Auch sonst war der Kindermord auf Tahiti ganz allgemein. Unmäßig wie in der Liebe gebärdeten sich die Tahitier in Schmerz und Freude. Beim Tode eines geliebten Wesens, beim Wiedersehen nach langer Trennung steigerten sich die Gefühle bis zur barbarischen Wut. Mit Hilfe eines Instrumentes, das mit Haifischzähnen besetzt war, zerfleischte man sich den Körper. Auch im Kriege verwandelten sich die sanften Tahitier in blutgierige Wilde.

Ein reich bevölkertes Pantheon gab dem tahitischen Priestertum große Macht. Der Hauptgott war Oro, ein Sohn Toaroas, des von der Nacht geborenen Vaters der Götter – Zeus und Uranus in der Südsee. Dem Poseidon entsprach der Seegott Hiro. Zwischen den Göttern und den Menschen standen die Tiis, die Dämonen und Geister der Abgeschiedenen. Alle diese Gottheiten begehrten zu Zeiten Menschenopfer, doch wurden die Opfer ohne Grausamkeit, durch einen unversehens geführten Keulenschlag getötet. Die Götter orakelten durch den Mund ihrer Priester.

So fanden die Europäer Tahiti und ihren König Pomare. Sein Nachfolger, Pomare II., trat schon 1812 zum Christentum über, übersetzte selbst die Bibel ins Polynesische, baute eine Kirche von 712 Fuß Länge, also mehr eine Rennbahn, ergab sich aber trotz all seiner Frömmigkeit dem Trunke. Unter dem einen Arm die Bibel, unter dem andern die Rumflasche, so pflegte er an die Arbeit zu gehen, um, wenn die Buchstaben vor seinen Augen verschwammen, im Tone ernsten Vorwurfs auszurufen: »O Pomare, dein Schwein ist jetzt vernünftiger als du!«

Mit der Königin Pomare, die auf den frommen König und einen dritten Pomare folgte, machten die Franzosen wenig Federlesens. So tapfer die Tahitier ihre Freiheit auch verteidigten, die überlegenen Waffen brachten ihnen 1846 eine vernichtende Niederlage und die schöne Inselgruppe ging in französischen Besitz über.

*

In der zivilisierten Welt, zu der nun auch Tahiti gehört, schrieb man den 10. Oktober 1912.

In der weiten Korallenbucht war der Dampfer vor Anker gegangen und das Auge schweifte mit Entzücken über das ganz unbeschreiblich wundervolle Panorama der paradiesischen Eilande Tahiti und Eimeo, die einander gegenüberliegen. »Die erste Liebe, der erste Sonnenaufgang, die erste Südseeinsel,« schreibt Stevenson, »das sind Erinnerungen, die bis ans Ende des Lebens jungfräulich in der Erinnerung haften.«

Aus dem Meere erhebt sich, vom Blick in seiner Gesamtheit zu erfassen, ein gewaltiges Gebirge, das um so ungeheurer wirkt, da seine Basis nur klein ist. Zackig und zerrissen klimmt es empor bis in die Horizontlinie, die wie von einer riesigen Schere ausgekerbt ist. Von den schroffen Zentralgipfeln des Aorai und des noch gewaltigeren Orohena springen Felsgrate und schwindelnde Schluchten bis ins Meer hinab. Mehr als 8000 Fuß steigen die Felsen empor zu ganz unerklimmbaren Kuppen, Türmen und Sätteln. Furchtbare Abgründe bilden die Mauern der Felsgrate, durch enge Kamine stürzen schäumende Gießbäche zu Tal.

Unter einer anderen Sonne würde der zerklüftete Grundbau dieser Insel ein Bild des Schreckens und der Melancholie darbieten, aber die tropische Natur löst das ganze Panorama in herzbezwingende Schönheit auf. Bis zu den äußersten Gipfeln, die in den Azur des Himmels tauchen, sind die Berge mit sanftem Grün übersponnen; hoch oben, wohin nie der Fuß eines Menschen dringen kann, sprießt und sproßt es noch unter dem immerwährenden Sommer und der ewig unvermindert glühenden Sonne der Tropen. Der Saum des Strandes ist mit Kokospalmen umkränzt, dunkel leuchtet weiter oben der ganze Wald nahrungspendender Bäume und Sträucher, dann eine Zone gelblich schimmernder Vegetation und schließlich bis zu den wolkenüberspringenden Felsengipfeln ein einziges undurchdringbares Buschwerk in allen Schattierungen leuchtenden Grüns. Versteckt zwischen den Bäumen des flachen Vorlandes, das die Lagune bespült, schimmern die Wohnstätten der Menschen.

Nicht anders hat vor 145 Jahren Wallis das Eiland gesehen, nicht anders Cook; die Natur ist die alte geblieben – aber am Strande sieht es doch etwas anders aus. Keine mit Kriegern bemannte Pirogen steuern unserm Schiff entgegen, keine Muschelhörner werden geblasen, auch ruft die Ankunft unseres Schiffes keine besondere Aufregung hervor.

Am Strande, vor dem Anlegeplatz, harren europäische Beamte in weißen Anzügen und Tropenhelm, auch Eingeborene sind in großer Zahl herbeigeeilt, um die Eintönigkeit des Lebens durch die Beobachtung der Fremden zu unterbrechen. Die Männer sind so braun, so sehnig und schön wie ehemals, die meisten gehen in halb europäischer Kleidung, viele haben nach unten hin nur ein Stück bunten Zeuges um den Leib gehängt, aber alle haben den Kopf oder den Strohhut mit frischen Blumen umwunden; die dunkeläugigen Frauen und Mädchen in langen, fließenden Gewändern, barfüßig und barbeinig, ein grellbuntes Tuch über der Brust, haben außer dem Kranz in den rabenschwarzen offenen Haaren noch eine Blume hinters Ohr gesteckt. Alle Gesichter haben einen freundlichen, hochintelligenten Ausdruck.

Neben einer älteren Frau steht ein hochaufgeschossenes bildhübsches Mädchen. Ihr offenes Haar hängt bis zur Hüfte herab, ihr Gesicht ist hellbraun und fein geschnitten, sie trägt ein einziges Kleidungsstück, nämlich ein blaßgrünes fließendes Gewand, auf dem Kopfe einen Blütenkranz – die braunen nackten Füße stecken in gelbledernen Halbstiefelchen. Als ich meinen Feldstecher auf sie richte, bemerkt sie es leider und tritt schnell hinter einen Baum – die ältere Frau lächelt. Nach einer Weile tritt die Schöne wieder hervor und hat ihre Scheu überwunden, denn obgleich ich das Glas ostentativ auf dem Rücken halte, ist sie es, die hinaufschaut und sich, als sie geht, zweimal lächelnd umsieht. Es ist natürlich ganz unglaublich, aber – wie die Weiber nun einmal sind – über den Geschmack soll man ja nicht streiten – kurz, sollte meine Schönheit es dieser Tahitierin angetan haben?

Ich besaß, wie ich leider gestehen muß, die Roheit, mich gleich darauf zum Frühstück niederzusetzen und weniger an die exotische Schönheit als an Spiegeleier mit Speck, Toast und Kaffee zu denken.

Nach eingenommener Stärkung indes ergriff ich Kodak und Feldstecher, stülpte den Korkhelm aufs Haupt und schritt an Land. Den, der aus dem kalten Norden kommt, übergießt die Tropennatur sogleich mit ihrem unentrinnbaren Zauber. Tahiti ist zivilisiert, Papeete gleicht einer kleinen freundlichen Gartenstadt, aber die Natur ist die gleiche geblieben. In den Straßen hört man Französisch, Englisch, Polynesisch und – Chinesisch. Die laxen Franzosen haben die Chinesen aus diesem Südseeparadies nicht ferngehalten, und diese haben fast den ganzen Handel an sich gerissen und verderben außerdem die schöne tahitische Rasse. Für die Eingeborenen sind diese Inseln das alte Paradies geblieben, ein Stückchen Land ernährt eine ganze Familie, die Speise wächst ihnen in den Mund. Lässig liegen sie vor ihren offenen Holzhäuschen hingestreckt, solange die Sonne glüht, und sehen dem Fremden sinnend nach. Straßen und Wohnplätze sind gleichsam aus dem Busch herausgehauen, denn die ganze Insel bedeckt eine üppig wuchernde Vegetation. Unter dem Fuß krachen bei jedem Schritt die abgefallenen und am Boden ungenutzt faulenden Früchte der Tamarinde, hoch oben über dem Kopf schaukeln überall Kokosnüsse und Mangos, aus vollgepackten Bananenzweigen schlenkert an langem, tauähnlichem Stil der große rote Fruchtknoten herab, die Südseekastanie und der schattige Di breiten neben dem Brotfruchtbaum ihre nahrungbeladenen Aeste aus, während in den Gärten das weiche Laub des Taro und der Yamswurzeln sichtbar ist. Die Kinder bücken sich nur und nehmen buchstäblich aus dem Rinnstein, was ihren Appetit rege gemacht hat. Spärlicher ist die Tierwelt vertreten, statt unseres Sperlings ist in den Straßen die schlanke, zierliche Kurukuru-Taube gemein. Jeder freie Platz wird bevölkert von großen schwarzen Landkrabben, die während der Tageshitze in offenen Erdlöchern sitzen.

Aber das Herrlichste ist der freie Strand. Hier tut sich eine Symphonie von Farben auf. Um die Insel zieht sich in weitem Bogen eine Korallenmauer, das Außenriff. Jenseits dieses Kranzes blaut mit seinen goldenen Sonnenlichtern das Weltmeer, und weit drüben steigen phantastisch und groß die zackigen Formen der Nachbarinsel Eimeo auf, die von den Franzosen in »Morea« umgetauft worden ist. Gegen das Riff brandet unablässig die See und umgibt die innere Lagune wie mit einem silbernen Strich. Im Innern der Lagune ist das Wasser blaßblau, und in ihrer Mitte liegt, gleich einem funkelnden Demant in bläulichem Samt, ein Atoll. Die kleine Koralleninsel, auf deren Sand die Sonne scheint, schimmert hell, weiß unter grünen Palmen, und ein smaragdgrüner Rand seichten Wassers umgibt sie. Keine Schilderung vermag den Farbenzauber des ganzen Bildes wiederzugeben. Seltsame Geschöpfe mit weißen, lang nachwallenden Schweifen fliegen über das Meer hin – Tropikvögel sind es, die herrlichsten und seltensten, an die heiße Zone gebundenen Seevögel.

*

Inmitten all dieser berauschenden Schönheit stand an einer Wegbiegung – sie. Das braune Mädchen im blaßgrünen Gewand! Hinter dem Ohr steckte ihr keck eine rote Hibikusblüte, und die gelben Schuhe trug sie jetzt – unter dem Arm. Die ganze Natur schien auf einmal nur Hintergrund für dieses exotische Frauenbild.

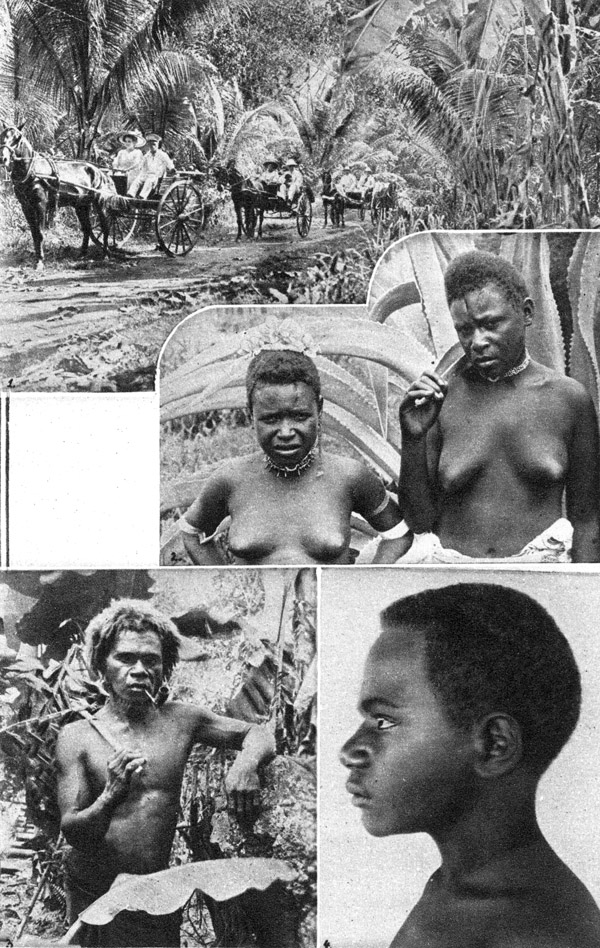

1. Fahrt durch den Palmenwald auf der Straße nach Matupi 2. Zwei junge Schöne aus Süd-Neu-Mecklenburg 3. Ein Landsmann von der Gazelle-Halbinsel 4. Jüngling von der Gazelle-Halbinsel

1. Eine junge Neu-Mecklenburgerin 2. Eingeborener Soldat in voller Ausrüstung 3. Eingeborener aus Neu-Guinea

4. Insel Walom

»Es ist sehr heiß heute,« sagte ich.

Auf diese erzdumme Bemerkung bei 120 Grad Fahrenheit im Schatten gab sie mit Recht keine Antwort.

»Können Sie Englisch sprechen?« schlug ich vor.

» O yes, some,« lächelte sie. »Sie Engländer sein?«

»Nein, ich komme aus Deutschland – Germany, wissen Sie.«

Da schien sie aufzuwachen und sprudelte in einem eigenartigen beach la mar aus englischen und französischen Brocken, die sich schlecht übersetzen lassen, eine freudige Anerkennung heraus.

»Oh – die Deutschland, eine zu großes Insel! Sehr schön. Wissen Sie, Kaiser zu schönes Mann, wenn auf die Pferd sitzt mit zu viele Soldaten – Berlin ich kennen – zu große Stadt – ja –«

Ich war baff. »Wie! Sie kennen Berlin, kennen Deutschland, haben den Kaiser gesehen?«

» Oui! Yes! Und die Europa – zu komisches Insel, kennen ich auch. In Moskau viele weiße Schnee. Wenn die Pferde laufen, zu große Rauch kommt aus ihr Maul, auch aus die Mund von Mensch große Rauch, wenn kalt.«

Jetzt war ich schon ganz sicher, an eine tahitische Prinzessin geraten zu sein; dieses Mädchen hatte offenbar Europa bereist. »Kennen Sie auch Paris?« fragte ich tastend.

»Ach, zu komisch,« rief sie. »Damen tragen zu merkwürdiges Kleid – gehen hin und her – zeigen neue Mode – Paris zu gelungene Stadt mit die große Turm – n'est ce pas?!«

»Wann waren Sie in Europa,« fragte ich, total überwältigt.

Befremdet sah sie mich an. »Ich nicht gewesen in die Europa. Niemals verlassen die zu schöne Tahiti!«

»Aber, mein Gott, woher wissen Sie denn das alles?«

Da sah sie mich ob meiner Dummheit etwas verächtlich an und sprach das große Wort gelassen aus:

» Kino!«

*

Es stimmte. Pathé Frères, die schon bei Lebzeiten heilig gesprochen werden sollten, sind schon bis hierher gedrungen. Abends saß ich mitten in der Südsee, auf der romantischen, weltfernen Insel Tahiti, im Kientopp. Weiße und Eingeborene saßen bunt gemischt zwischen einander. Die Weißen, meist französische Beamte, in losen, seidenen oder leinenen Anzügen, die Eingeborenen zum Teil nicht weniger elegant, die Damen in schreiend bunten Tüchern, blumengeschmückt, aber meistens mit bloßen Füßen. Einige Bänke rückwärts saß auch meine schöne Freundin mit ihrem stämmigen, nicht weniger hübschen, blumenbekränzten Schatz. Das ganze Theater war ein Meer von Duft, denn die braune Weiblichkeit parfümiert sich stark. Pathé Frères rollten ihre Wochenschau ab und führten die Südsee-Insulaner durch London, Paris, Berlin und Wien; Fürstenempfänge und Wettrennen zogen vorüber – wahrlich, die ganze Welt ist jetzt wie eine Stadt.

Als ich spät in der Nacht zum Schiff zurückschlenderte und es fast schon erreicht hatte, versperrte mir eine riesenhafte Landkrabbe den Weg. Das Biest setzte sich sogar zur Wehr, als ich den Fuß vorschob, und hob kampflustig eine der klobigen Scheren.

Als ich ihr aber drohend das Wort »Hagenbeck« zurief, kniff sie aus, winkte entschuldigend mit der Schere und schlug sich, quer davonlaufend, seitwärts in die Büsche.