|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Man müßte, wie die Chinesen und Japaner, in Ideogrammen schreiben können, die schon durch ihre Formen Empfindungen auszudrücken vermögen, oder man müßte bunte Metaphern ersinnen und mit noch bunteren Tinten auf das Papier malen, um die von der unseren so ganz verschiedene Wunderwelt Japans dem fernen Leser zu veranschaulichen. Mit den größten Erwartungen kommt der Reisende in dieses Land der Schönheit, Nettigkeit und Höflichkeit, und alle Erwartungen werden übertroffen. Aus den Chinesenstädten mit ihrem schmutzigen Pöbel, ihrer Enge, ihren unbeschreiblichen Gerüchen nach Japan – welch ein Uebergang! Aus Unsauberkeit in eine Welt fanatischer, vollblütiger Reinlichkeit. Aus dunklen Tönen in ein Reich lichter, freudiger Farben. Die Natur selbst scheint alle bunten Farbenakkorde, alle künstlerische Feinheit und Liebenswürdigkeit widerzuspiegeln. Aber es ist wohl umgekehrt, die Natur findet ihr Spiegelbild in den Eigenschaften und Neigungen der Menschen, die sie hervorbringt.

Würde man mit verbundenen Augen, ohne Kenntnis des Ziels, in dieses Land gebracht, vielleicht an die Stelle auf dem Meere, in der Nähe von Nagasaki, von wo ich zuerst mit beglückten Augen diesen reizenden Weltwinkel erschaute, oder vielleicht in die berühmte japanische Inlandsee, und fiele die Binde, dann würde man ohne Besinnen ausrufen: »Ich bin in Japan! Ja, dies ist das Land der aufgehenden Sonne, kann nur Japan sein!«

Sanft geschwungene Berge umkränzen funkelnde Buchten, in denen die grünen Inseln nicht zu schwimmen, sondern zu schweben scheinen, denn so leicht und transparent ist die Luft, daß der Blick über die Horizontlinie der See noch hinausschweift, und daß zwischen dem Fuß der Inseln und dem Meeresspiegel noch ein luftiger Zwischenraum zu bleiben scheint. Und selbst von dem kleinsten Inselchen mit nacktem Felsenrücken erheben sich einzelne dunkle Kiefern, deren Gezweig sich scharf vom hellen Hintergrund abhebt; zwischen Waldhängen erscheint der Boden wie schraffiert, denn wo nur ein Plätzchen nutzbar ist, sind die Reisfelder in kleinen Terrassen angelegt; von den Höhen grüßen stille Tempel mit geschweiften Dächern, die grau aus dem grünen Laub schimmern, die Torii, jene gebogenen Torbogen mit doppeltem Querbalken, die für den Shinto-Tempel charakteristisch sind.

Wie vertraut ist uns das Bild und doch wie fremd! Wir kennen es aus hundert Abbildungen und Nachbildungen von Naturszenerien, Gemälden und Kakemonos. Nirgend, mit der einzigen Ausnahme des hochverehrten heiligen Berges Fuji no Yama, ist ein Zug zur Größe und Majestät zu entdecken; sanft und anschmiegsam ist alles in Natur und Kunst – die Japaner besitzen keinen Sinn für das Gewaltige im Naturweben, sie bewundern keine wildromantischen Szenen, sondern niedliche, sanfte Szenerien, die Sonne mit ihren in diesem Lande unvergleichlichen Auf- und Niedergängen macht keinen Eindruck auf ihr Gemüt, aber der stille Mond, der bleich durch die himmlischen Räume schwebt; ihre Kunst ist eine wunderliche, bis zur höchsten Vollendung gebrachte Kleinkunst – keine großen Gemälde, sondern winzige Naturausschnitte: Bambusgezweig, eine Ente im Schilf, der Gipfel des Fuji, der frei in der Luft zu schweben scheint; keine weitausholenden Epen mit dem dunklen Glockenklang von Menschenschicksalen, sondern Gedichtchen von sieben Zeilen, zart wie ein Hauch und ohne Tiefe. Seltsam scheint mit all dieser gefühlvollen Versenkung in den Kult einer Kleinkunst, die bis zur Verkrüppelung der Bäume geht, das Heldentum der Japaner zu kontrastieren, die Härte der Samurai, die nunmehr als Kaste zu existieren aufgehört haben, die Todesverachtung der modernen Krieger, allein unter diesem Heldentum wie unter dem ganzen japanischen Leben mit all seiner äußeren Niedlichkeit, Höflichkeit, Schönheit und Ruhe ist ein gut Teil Barbarei versteckt, wie der leicht feststellen kann, der nur ein paar Zoll tief unter die Oberfläche des Lebens eindringt. – –

1. Buddhistischer Priester

2. Indische Tänzerin

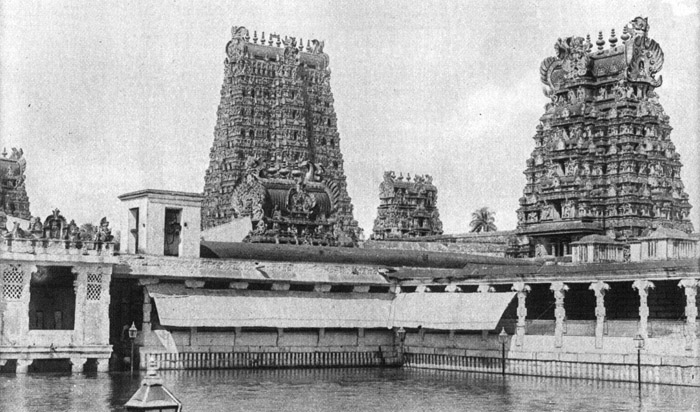

3. Heiliger See in Madura

Teich der goldenen Lilien (Madura)

Inseln mit verästelten Kiefern, Hügel mit mathematisch angelegten Reisfeldern, Anhöhen mit Tempeln ringsum – wo aber sind die Wohnungen der Menschen, wo die Städte, Flecken und Dörfer des dicht bevölkerten Reiches? Japanische Städte kündigen sich nicht an wie die unsrigen. Keine Türme ragen in die Luft, keine hohen Gebäude mit blinkenden Fenstern schauen über ihre Umgebung hinaus, keine Architekturunterschiede ziehen den Blick auf sich. Japanische Städte machen Mimikry. Leicht fährt man vorüber, ohne sie zu entdecken. Nur ein silbriges Glänzen im Sonnenlicht verrät sie; im Schatten verschwinden sie ganz. Wie Schwalbennester, die sich an Hängen und Felsen emporziehen, so wirken die Häuser. Alle sind bloße Hütten ohne oder nur mit einem Stockwerke, alle sind aus Holz, alle Dächer grau geschindelt. Eng schließt sich die Farbe an den Boden an, die Niedrigkeit der Wohnstätten läßt sie, aus der Ferne gesehen, nur wenig über den Grund hinausragen. Und in den langen Straßenzeilen ist ein Haus wie das andere, eine Architektur in unserem Sinne gibt es nicht. Große, ungeheure Dörfer, gefüllt mit buntem, wimmelndem Leben, sind alle Städte – selbst die gewaltige Zweimillionenstadt Tokio ist nach europäischer Anschauung nur ein Dorf von riesigen Dimensionen. Ausnahmen bilden nur die Europäerviertel in einigen Hafenstädten und die Fabrikzentren mit ihren ragenden und rauchenden Schloten.

*

An einem milden Wintertag, so mild, daß in den Gärten die Blumen blühen und reife Orangen an den Bäumen zu sehen sind, landete ich in Nagasaki. Wer etwa glaubt, das äußere Lebensbild oder die Sitten hätten sich in Japan unter dem Eindringen der westlichen Zivilisation viel verändert, irrt. Der Fremde tritt ein in eine entzückende Wunderwelt, nein, in eine märchenhafte Puppenwelt, gemischt aus Lächeln und Farben. Grau sind zwar die Häuschen in all' den engen Straßen, alle offen von oben bis unten, denn die papiernen Schiebetüren und Fenster verschwinden während des Tages in den Wänden; was sich aber zwischen den Häusern bewegt, ist ein einziges Farbengeflirr, begleitet von einer eigenen, für ganz Japan charakteristischen Musik. Japaner und Japanerinnen gehen nicht wie wir; ihre Fortbewegung ist etwas, was man nur mit »langsamem Laufen« bezeichnen kann. Sie tragen Holzsandalen, die nur vorne mit einem zwischen der großen und zweiten Zehe durchlaufenden Riemen befestigt sind. Beim Schreiten hebt sich die Holzsandale also nicht vom Boden, sie bleibt liegen, der Fußgänger ist genötigt, seine Schuhe bei jedem Schritt vorwärtszuschieben. Und alle diese Sandalen machen Musik, eine Art Xylophon-Musik; nie haben zwei Sandalen den gleichen Klang, und klirp-klarp, klirp-klarp tönt es unter tausenden von Schritten straßauf und -ab. Das ist das japanische Straßengeräusch. Sonst nichts. Wagen, Pferde, Automobile sind unbekannt, haben auch in den engen, menschenwimmelnden Straßen keinen Raum. Seltsam, beinahe grotesk wirkt schon die Menge, die sich klippernd und klappernd, mit kleinen schlurfenden Schrittchen, langsam laufend, mit gebogenen Knien vorwärtsschiebt. Das Zug- und Lasttier ist auch hier der Rickscha-Kuli. Aber er ist ganz aus lächelnder Höflichkeit zusammengesetzt. Auf seinem Kopfe schwebt ein ungeheurer Strohdeckel, der nackte braune Oberkörper strahlt von Frische und Sauberkeit, und er knickt bis zum Knie zusammen und macht einen regelrechten altertümlichen Kratzfuß, wenn du seinen Karren besteigst.

Und nun rollt man durch die wimmelnden Straßen, die so sauber sind, daß man vom Boden essen könnte, direkt in einen lichten Traum hinein. Alle die niedlichen japanischen Frauen und Mädchen erscheinen wie aus Bilderbogen herausgeschnitten. In bunten, beblümten Kimonos, die Riesenschleife, die man Obi nennt, auf dem Rücken, trippeln sie dahin; ihre Sandalen lassen sie auf der Straße stehen, wenn sie in ein Haus oder in einen Laden eintreten; mit weißbestrumpften Füßchen, die durch den gleich einem Fausthandschuh geformten Strumpf wie kleine Hände aussehen, eilen sie über die weißen Bastmatten, die überall auf dem Boden liegen. Zwei getrennte Typen kann man unterscheiden: den vornehmeren mit länglichen Gesichtern und stark geschlitzten Augen, und den rundgesichtigen des Volkes. Aber alle sind zierlich und niedlich wie Puppen, alle tragen wundervolle Frisuren und alle lächeln. Die Männer haben sich ein wenig europäisiert; sie tragen ein Uebergewand, das zwischen Kimono und Radmantel die Mitte hält. Begegnen sich zwei Frauen, die einander kennen, dann bleiben sie stehen und tauschen unter vielen ganz tiefen Verbeugungen Höflichkeiten aus. Man gibt sich nicht die Hände, aber man lacht – aus Höflichkeit, selbst bei ernsten und traurigen Mitteilungen. Aber alles dies ist noch nichts, gehört noch nicht zu dem, was das japanische Straßenbild so einzig erscheinen läßt. Das Entzückendste nämlich, dessen Anblick nie ermüdet, sind die Kinder, besonders die kleinen Mädchen. Kinder werden wie Erwachsene gekleidet, die Knaben in graue oder blaugestreifte Kimonos, aber die Mädchen ganz bunt, in alle Farben des Regenbogens. Da die Straßen in Japan keinerlei Gefahren bieten, tummeln sich Tausende von Kindern auf den Gassen und freien Plätzen, anzusehen wie Schwärme bunter Schmetterlinge. Viele der Kleinen sind geschminkt, viele sind putzig frisiert, kleinen Knaben hat man nur einen schmalen Haarkranz stehen lassen, alles andere ist wegrasiert. Alle spielen das Nationalspiel: Schlagball. Die Kleinen, die noch nicht laufen können, werden von größeren Kindern auf dem Rücken umhergeschleppt. Zu Hause bleibt keines. Dem älteren Bruder bindet die Mutter das Schwesterlein auf den Rücken, der älteren Schwester das Brüderchen – nicht eines ist unartig, selbst die Babies schreien in Japan nicht. Alte Großpapas mit kahlem Schädel tragen ihre Enkelchen auf dem Buckel, junge Mütter ihre Kleinen – was sie aber nicht hindert, mit der Last auf dem Rücken Ball zu spielen und heftig umherzurennen. An den Straßenecken sieht man junge Mädchen mit Kindern auf dem Rücken hüpfende Bewegungen ausführen. Sie schläfern die Kleinen ein, lebendige Wiegen. Frauen und Kinder in ihren schönen bunten Trachten lassen das ganze Land wie eine gigantische Maskerade erscheinen.

Am herrlichsten erscheint das Bild in den Vorhöfen der Tempel. In keinem Lande der Erde ist die Religion so volkstümlich wie in Japan. Neben dem etwas verworrenen Shinto, der Staatsreligion, mit einem großen Pantheon, besteht der Buddhismus, aber das Volk macht kaum einen Unterschied und erweist den Tempeln und Schreinen der einen Konfession dieselbe Verehrung wie der anderen. Die Geisterhäuser des Shinto, die Häuser, wo die Seelen der Toten als Götter und gute Dämonen ihre Heime aufgeschlagen haben, liegen auf Anhöhen. Viele Stufen, von Tausenden frommer Beter ausgehöhlt, führen empor nach Parkanlagen mit uralten, mächtigen Kampferbäumen. Hier hinauf wandert jung und alt zum fröhlichen Spiel und die Plätze hallen wider vom Gelächter der Kinder. Ringsumher halten Händler und Händlerinnen Süßigkeiten, Bälle, Spielsachen und Tee feil – es ist ein immerwährendes Volksfest vor allen Tempeln. Dann und wann bricht ein alter Herr oder auch eine junge Dame sich Bahn durch die spielende Menge und eilt auf den im Hintergrunde ernst dastehenden offenen Tempel zu. Der Mann zieht an einem Glockenstrang, um die Geister aufmerksam zu machen; die junge reizend frisierte Dame klatscht dreimal in die Hände, dann neigen beide den Kopf, legen die ausgestreckten Hände zusammen und beten. Alles an der Straße, auf freien Plätzen, in Tempelhöfen – mitten im Volksgewühl.

*

Längst hat sich der abgelohnte Rickscha-Läufer mit einer tiefen Verbeugung und mit einem breiten Lächeln der Höflichkeit entfernt, und ich wandere auf gut Glück durch die geschäftige Hauptstraße Moto Kago-Machi, die allerdings nicht breiter ist als die anderen Gassen, aber flankiert von Geschäftshäusern und Läden aller Art. Nagasaki ist der große Platz für Schildpatt. Als ich beim Eintritt in einen Laden Miene mache, die Schuhe auszuziehen, bedeutet mir der Geschäftsinhaber höflich, sie nur anzubehalten – als geschätzter Fremder. Wie ein Barbar kommt man sich in seinen groben braunen Stiefeln vor – wo alle in weichen weißen Socken umherlaufen. Dann stützt der Chef beide Hände auf die Knie und verbeugt sich so tief, daß er zwischen seinen eigenen Beinen hindurchsehen kann. » Konnitchi wa!« sagt er (»Guten Tag!«). Seine Damen, vier an der Zahl, kommen aus dem Hintergrunde, stimmen einen melodischen » Konnitchi-wa!«-Chorus an – denn die Japanerinnen haben entzückend sanfte Stimmen – und fallen beinahe auf die Knie. Die Verneigungen wollen gar kein Ende nehmen. Als die Gesichter endlich wieder zum Vorschein kommen, steht auf allen ein sonniges Lächeln. » Do you speak English?« frage ich. »Nein, Deutsch!« antwortet der Hausherr. Es ist freilich auch danach. Für eine kleine Garnitur von Kämmen fordert er fünfzehn Yen (etwa 30 Mark), besinnt sich einen Augenblick und fügt enthusiastisch die Worte hinzu: »Donnerwetter, billig!« Ich biete fünf Yen und kriege die Garnitur für sechs. Im ganzen Osten und in Indien muß man etwa zwei Drittel vom verlangten Preis herunterhandeln. Das Geschäft ist beendet, nicht aber der Besuch. Mit vielen Komplimenten wird der Kunde in ein Hinterzimmer geführt; hier setzen sich drei der Damen, mitsamt dem Hausherrn und dem Gast, auf die Erde um ein glimmendes Kohlenbecken, den Ofen Japans, und es wird in reizenden kleinen, henkellosen Schalen ganz hellgelber duftiger Tee getrunken. Niemand behaupte, er wisse, wie Tee schmeckt, ehe er ihn in Japan getrunken hat. Dazu gibt es Küchelchen, zart und luftig wie Schaum. Unter einem lachenden Chor von » Sayonnara, sayonnara!« (»Adieu!«) werde ich entlassen.

Und ähnlich ist es überall. Man tritt ins Postamt. Am Schalter, ganz modern, eine Dame. Man spricht Englisch-Japanisch. »Bitte, Nesan, einige Marken.« Nesan bedeutet eigentlich »große Schwester« und ist die Höflichkeitsanrede Frauen gegenüber. Die Postnesan erhebt sich und macht zuerst eine tiefe Verbeugung, dann gibt sie höflich lachend die Marken heraus. Neue Verbeugung. Was meint ihr zu dieser Höflichkeit, deutsche Telephon-Nesans?! Der Schutzmann auf der Straße grüßt zwar militärisch, aber er lacht doch wenigstens, während er den Fremden, den er nicht versteht, mit einem » Wakarimazen« (»Ich verstehe nicht«) abwimmelt. Alles ist Ruhe, Ordnung, Höflichkeit, Geduld. Dieses Volk voll Selbstbeherrschung, das alle Empfindungen unter lächelnden Masken verbirgt, hat kein Verständnis für das, was wir »sich aufregen« nennen. Ueber den Europäer, der sich aufregt, etwa mit einem Kuli schimpft, wird erstaunt gelacht – er gilt ihnen als der Inbegriff von Torheit und schlechten Sitten.

*

Als schon die Sonne sich neigt, steige ich auf mächtiger alter Freitreppe am Hange des Komyira-Berges zum ehrwürdigen O-Suwa-Tempel empor. Durch viele geschweifte Tore aus Bronze und Stein führt der Weg, bis das Shinto-Heiligtum unter dunkelnden Kiefern, die ob ihres Alters wie ehrwürdige Greise aussehen, sichtbar wird. Wie viele weit berühmtere Tempel werde ich in Japan noch zu sehen bekommen! Es ist ratsam, mit aller Begeisterung etwas sparsam umzugehen. Frei schweift der Blick nun hinab auf die silbrigen Dächer des alten Nagasaki, auf den »Bund« mit Europäerhäusern im Vordergrunde, auf den schönen Hafen und die tiefe, von Bergen umsäumte Bai. An zweihunderttausend Menschen birgt das graue Fleckchen da unten, darunter nur etwa dreihundert Europäer. Rückwärts erfaßt der Blick einen Teil der Insel Kyushu, auf der Nagasaki liegt, als Hauptstadt der Provinz Hizen.

Die Sonne sinkt. Ueber der Meeresbucht wird die Luft so transparent wie buntes Glas. Zarte Tinten schweben am Himmel empor. Mein erster Tag in Japan geht zu Ende.