|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Zum Teufel!« fluchte Dierk Jantzen in den Bart, »was hat denn der Gaul heute Abend nur?«

Er zog die Zügel straffer und gab dem Wallach einen ärgerlichen Schlag mit der Peitsche. Aber auch das schien keinen Eindruck auf das Tier zu machen. Es trottelte ebenso langsam weiter wie vorher, alle Augenblicke mit den Vorderfüßen strauchelnd, und schüttelte nicht einmal die Ohren, wie es das sonst wohl zu tun pflegte, wenn es die Peitsche gespürt hatte. Dabei dampfte der Gaul wie ein Waschkessel in der kalten, stillen Nachtluft, und der Rücken glänzte vom Schweiß, als wäre er poliert.

Was mit dem Tiere nur sein mochte? Es wurde doch sonst nicht naß beim Laufen! rätselte Dierk Jantzen auf seinem Kutschbock. Es war ja richtig, der Wallach hatte einen sauren Tag hinter sich. Seit heute früh war er ununterbrochen auf den Beinen gewesen. Besonders die weite Landtour heute Nachmittag mußte ihn angegriffen haben. Dafür sollte nun diese Fahrt auch die letzte sein für heute. Mitternacht war längst vorüber, und zu dem Nachtschnellzug von Berlin konnte er doch nicht mehr rechtzeitig zum Bahnhof kommen.

Ja, der Wallach wurde alt, das war keine Frage. Vor Jahren hatte er ihn von einem Roßschlächter gekauft, dem das abgetriebene Tier zum Schlachten noch zu gut gewesen war. Er hatte damals den Rest seiner Ersparnisse für das Pferd bezahlt, während das kleine, einspännige Kupee, das er fuhr, heute noch nicht ganz abbezahlt war. Aber der Wallach hatte trotz seinen alten Tagen noch gut verdient und sich wacker gewehrt, wenn ihm auch die Hüftknochen und Rippen verdächtig genug aus dem Leibe geschaut hatten.

Wieder stolperte das Pferd, als könne es die Füße nicht mehr ordentlich heben. Dierk Jantzen freute sich darum doppelt, als er einige Minuten später am Ziel war und seinen Fahrgast aussteigen lassen und umwenden konnte.

Zum Teufel, wie naß der Gaul geworden war! Weißer Schaum flockte vom Gebiß und floß in zähen Fäden auf das Pflaster. Und er hatte doch nicht schneller gefahren als sonst. Wenn der Wallach nun krank wurde! Was sollte dann werden? Dierk Jantzen hatte sechs hungrige Mäuler zu Hause, die auf seinen Tagesverdienst warteten . . .

Langsam, im Schritt, fuhr er nach Hause.

Dort war alles längst dunkel und still.

Er öffnete die Tür zur Einfahrt und spannte den Wallach aus, der kaum noch auf den Beinen stehen konnte und mit zitternden Knien beim schwachen Schein der Wagenlaterne über die steingepflasterte Diele in seinen Stall tappte, während Dierk Jantzen das Kupee an der Deichsel in die Einfahrt zog, den Riegel wieder vor die Tür stieß und dann in den Stall hinüberging, um das Pferd für die Nacht zu versorgen.

Er rieb ihm mit einem Strohwisch den Schweiß von Rücken und Beinen und warf ihm eine Decke über, damit es sich nicht erkälte. Aber es schien wirklich ernstlich krank zu sein. Es wollte nicht fressen, und selbst das Wasser im Tränkeimer verschmähte es.

Dierk hatte sich vorhin nicht einmal Zeit gelassen, den Mantel abzulegen. Nun stand er da, ließ die Arme sinken und sah mit finsterer Miene auf das Tier, das mit gesenktem Kopf hinter der vollen Krippe stand und keine Anstalt machte, zu fressen.

Das waren ja nette Aussichten! Der Wagen noch nicht einmal bezahlt und nun vielleicht auch noch das Pferd zum Teufel! – Er wußte nicht, woher er Ersatz nehmen sollte, wenn der Wallach wirklich krepierte! Seine geringen Ersparnisse waren bis jetzt immer noch von der Kaufsumme, die er für den Wagen hatte anlegen müssen, verschlungen worden, und auf Abzahlung verkaufte ihm kein Mensch ein neues Pferd.

Vielleicht hatte er den Wallach doch in der letzten Zeit auf dem schlüpfrigen, nassen Pflaster zu stark angestrengt, und das Tier brauchte nur einige Tage Ruhe, sich zu erholen. Selbst der kräftigste Gaul hielt es ja schließlich nicht aus, so tagein, tagaus, Sonntag und Alltag im Geschirr! Da mußte ja der Stärkste zuletzt marode werden. Und der Jüngste war der Wallach ja nun auch nicht gerade mehr. Er trat näher an das Tier, drückte den Kopf zärtlich an seine Backe und sagte halblaut, halb tröstend und halb bittend: »Junge, wat makst du mir vör Geschichten! Verdammt, du darffst nu doch nich krank warden, du! Wi möten doch verdeenen, wi beide!«

Wie dem Tiere der Atem ging! Stoßweise und hastig stieß es die Luft aus den Nüstern, als habe es sich außer Atem gelaufen und könne noch nicht wieder zur Ruhe kommen.

Er goß einen Schnaps aus seiner Flasche in ein Glas, hob dem Wallach den Kopf und goß ihm das Getränk in die Kehle.

Dann tappte er schwerfällig über die Diele nach der Kammer, wo seine Frau mit den Kindern schlief.

»De Wallach is nich recht!« sagte er drinnen gedrückt und leise zu seiner Frau, die bei seinem Eintritt erwacht war. »He fritt nich und suppt nich. Wenn de us man nich dotgeiht!«

»Um Gottes willen nich!« flüsterte die Frau erschrocken, schlug sich ein Tuch um und ging mit, noch einmal nach dem Tiere zu sehen. Als sie hinauskamen, lag das Pferd auf der Streu des Stalles ausgestreckt. Der Atem ging noch so heftig wie vorhin, und von Zeit zu Zeit überlief ein Zittern die Flanken des Tieres, und die Weichen hoben und senkten sich wie die Wände eines Blasebalges.

»Dierk, Dierk, wenn us dat Perd dotgeiht!« jammerte die Frau, als sie sah, wie es um das Tier stand.

Dierk Jantzen antwortete nicht. Er stand stumm, mit zusammengezogener Stirn da und wußte nicht, was er reden noch beginnen sollte.

Er könnte einen Tierarzt kommen lassen, fiel ihm ein. Aber der nahm jetzt bei der Nacht die doppelte Taxe, und am Ende hatte es nicht einmal Zweck und war hinausgeworfenes Geld.

Er hatte nun einmal Pech! Pech! Sein ganzes Leben verließ es ihn nicht!

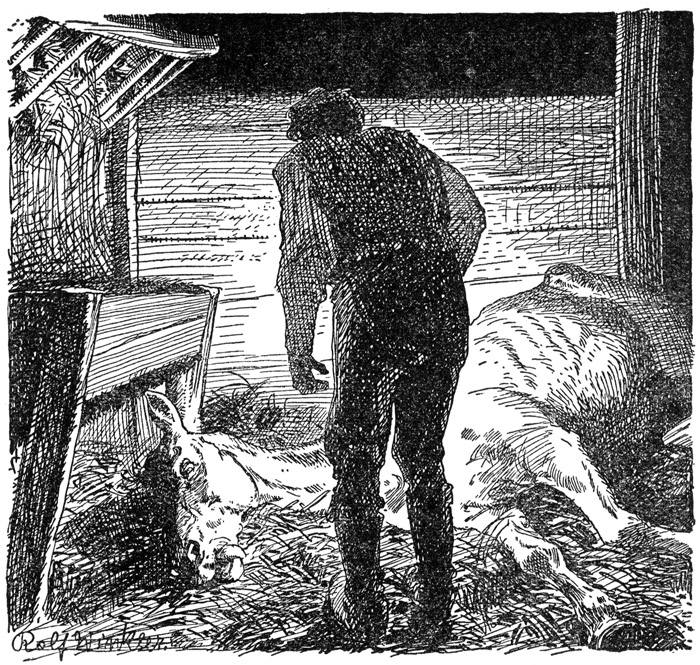

Aufseufzend ließ er sich in den Strohhaufen neben der Krippe fallen und sah zu seiner Frau hin, die dem Wallach liebkosend und leise jammernd über den Hals strich, ein Mal über das andre.

Es war ja ganz klar, daß das Pferd krepieren würde. Wenn so ein Tier erst einmal richtig krank war – da half dann auch kein Tierarzt mehr! dachte Dierk Jantzen. Wie war es damals zu Hause mit der Rotbunten gewesen, die im Milchfieber gelegen hatte? Er war damals noch ein kleiner Bursche gewesen, aber er hatte noch alles ganz genau im Gedächtnis. Zwei Tage hatte man gehofft und gehofft, daß sich das Fieber legen werde, bis man dann doch hatte zum Messer greifen müssen. Mit dem Wallach hier würde es just so gehen, wie damals mit der Kuh. Der kam nicht wieder durch, das war sicher. Das Unglück nahm nun mal kein Ende, es ging immer Schlag auf Schlag. Erst hatte er die kleine Landstelle verloren, die er von seinem Vater geerbt hatte, trotzdem er es sich mit Lene wirklich sauer hatte darauf werden lassen. Sie hatten sich abgerackert von früh bis spät. Aber gegen die Schulden war kein Aufkommen gewesen. Und eines Tags war das kleine Anwesen unter den Hammer gekommen, und er hatte mit Lene und den Kindern von dannen müssen.

Zuerst war er völlig ratlos gewesen. Dann hatte ihm jemand geraten, in der Stadt ein Fuhrgeschäft zu beginnen. Das hatte ihm anfangs neuen Mut gegeben, aber es war auch nur so zum »über dem Wasser halten« gewesen. Das Futter mußte Sack für Sack und Zentner für Zentner gekauft werden, weil er ja im großen nicht kaufen konnte, und was man sich am Munde absparte, mußte für den Wagen hingegeben werden. Auch der Schmied bekam noch für die letzten Eisen, fiel ihm ein, und die neuen Reifen an den Hinterrädern.

Und nun krepierte auch noch der Gaul!

»Du schullst doch nu to Bedde gahn, Dierk!« meinte die Frau. »Wenn wat passeert, rop ick di!«

Aber Dierk wollte von Ruhe und Schlaf nichts wissen. »Lat man, Lenchen,« entgegnete er. »Leg du di man wedder hen. Blot – wenn du mi vorher noch dat Brotmetz' holen wullst!«

Aufweinend ging die Frau. Sie verstand, daß im letzten Augenblick eine Notschlachtung vielleicht noch den Wert des Fleisches retten sollte.

Dierk Jantzen saß in dumpfem Hinbrüten, seinen Priemen von einer Backe hinter die andre schiebend, mit seinen wasserblauen, übermüden Augen das Pferd betrachtend, das hörbar schnaufend und stöhnend auf der Streu lag. Die Augen ließen das Weiße sehen, und durch den Körper lief ein Zucken, ein Zittern und Erschauern, als kämpfe es bereits mit dem Tode. Zum Erschrecken mager, abgetrieben und elend lag das Tier da, die Augengruben tief im Kopfe, und die Hüftknochen und Rippen standen ihm scharf aus dem Leibe. Auf dem Rücken und an den Lenden hatte das Geschirr die Haare in breiten Streifen abgescheuert, und auf den Hinterbacken zogen sich tiefe Furchen entlang.

Warum zitterte das Tier so? Hatten es schon die Schauer des Todes erfaßt, oder sah es sich vielleicht im schneidenden Winterwetter auf dem Bahnhofsplatze stehen, frierend, mit gebeugtem Kopfe und altersschwachen, geknickten Beinen den Spätzug erwartend? Oder erblickte es in den Fieberschauern seiner Sterbestunde die unermeßlichen Fluren seiner litauischen Heimat wieder, auf denen es sich als Füllen getummelt hatte? Zogen vielleicht in langer Reihe die Märkte wieder an seinem Auge vorüber, auf denen es verhandelt worden, von einer Hand in die andre gegangen war, um den langen grausamen Abstieg durchzumachen, der bis zum Karrengaul hinunterführte und der den wenigsten seiner Genossen erspart blieb? Oder spürte es wieder den Blutgeruch des Schlächters, der schon einmal die Hand nach ihm ausgestreckt hatte, und dem es nur durch neue Fron entgangen war? –

Es war wirklich die höchste Zeit, daß Dierk Jantzen zum Messer griff! Das Licht der großen, dunklen Augen begann plötzlich zu erlöschen – ein erneutes Zittern durchlief den Körper, das mählich – mählich verebbte.

Dierk Jantzens Herz bekam einen Stoß, als er es sah. Er wußte, das war der Tod, und er stand da, unentschlossen, das Messer in der eiskalten Hand.

Nein, er konnte es nicht!

Wenn es auch nur eine unvernünftige Kreatur war. Er konnte es nicht! – Der Wallach hatte ihm mit den letzten Kräften seines Lebens gedient, unermüdlich, Tag und Nacht, und bis zum letzten Augenblick. Das Messer entglitt seiner Hand. Mit weiten Augen starrte er auf das sterbende Tier, das im Todeskampfe noch müde die Beine regte, als gäbe es kein Ende des Weges, den es in den langen dreißig Jahren seines Lebens durchlaufen, ohne Rast, ohne Ruhe.

Die Augen waren schon gebrochen, aber die Hufe zuckten immer noch.

Dat is beinahe, as wenn en Minsch starben deiht, dachte Dierk Jantzen.

War nicht auch sein Vater einst gestorben, im Fieber noch hinter dem Pfluge hergehend?

»Vorut!« hatte er gerufen, als der Tod ihn erlöst hatte.

»Vorut!« rief Dierk Jantzen jetzt auch seinem sterbenden Wallach in die Ohren, und das Tier reckte seinen Körper, als habe es den Zuruf noch verstanden und müsse sich in die Seile legen, um die schwerste Fuhre, die es je gezogen, vorwärts zu bringen. Noch einmal schnaufte es unter der Anstrengung, wie ein Mensch im Sterben stöhnt, und dann lag es still, und die müden Hufe hatten Ruhe für immer. –

Dierk Jantzen ging mit der schwankenden Stallaterne in der Hand in die Kammer hinüber. Seine Frau schlief noch nicht.

»De Wallach is 'r hen!« sagte er leise.

»Dierk! Dierk!« weinte die Frau auf.

»Dat is nu so!« seufzte Dierk Jantzen und löschte die Laterne.

Der ganze Druck seines engen, kleinen Lebens überfiel ihn, wie er nun im Dunkel der Kammer stand und auf das leise Weinen seiner Frau horchte. Er ballte die Hände und biß die Zähne aufeinander.

»Heßt du dat Metz' noch brukt, Dierk?« fragte die Frau leise.

»Ne,« entgegnete Dierk Jantzen. »Mi wörd to sonnerbar dabi to Mot.«

Da wurde das Weinen der Frau ruhiger. »Denn möt wi dat nehmen, as et kommen is,« sagte sie, beruhigt darüber, daß das alte, treue Tier in Ruhe hatte sterben können.

»Ja, dat is nu so!« sagte Dierk Jantzen.