|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hatte Sharp recht, als er Hannes und Hope Schoßkinder des Glückes nannte?

Gleichzeitig mit einem Schreiben, welches diesen ankündigte, daß Johannes Vogel, der ehemalige Freiherr, einen neuen Prozeß angestrengt habe, der ohne allen Zweifel laut der Dokumente und der letzten Aussage der alten Amme zu seinen Gunsten ausfallen würde, erhielten sie die Nachricht, Mistreß Congrave sei in Sha-tou bei vollem Bewußtsein gestorben und habe ihr Vermögen von dreihunderttausend Pfund Sterling Hannes Vogel vermacht.

Alles war in Ordnung; das Testament lag in Hamburg, desgleichen die Anweisung auf eine Londoner Bank, und Hannes hätte nur dorthin zu reisen brauchen, um seine Erbschaft anzutreten.

Nick Sharp teilte dies den beiden Sprachlosen in der größten Gemütsruhe mit, sagte ihnen, wie er mit einem Freunde in Deutschland in Verbindung stände, der ihm durch seinen Bruder, genannt Youngpig, diese Nachrichten hatte zukommen lassen, und erklärte sich bereit, im Namen von Hannes weitere Schritte zu tun, wenn dieser es vorzöge, vorläufig hier in Gesellschaft der Namen und Herren zu bleiben.

Hannes war damit einverstanden; er wußte wenig davon, wie er von hier aus in den unbestrittenen Besitz dieses Riesenvermögens kommen konnte. Er, wie auch Hope waren überhaupt Feinde aller Förmlichkeiten.

»Wissen Sie was, ich mache Sie zu meinem Rechtsanwalt,« sagte er zu dem Detektiven. »Sie haben doch sowieso nichts mehr zu tun. Bringen Sie die Sache in Ordnung, ich kümmere mich nicht weiter darum, wollen Sie?«

Der Detektiv erklärte sich dazu bereit und rechnete Hannes sofort haarklein an den Fingern vor, wieviel er für diese Mühe verlangen müsse, und welche Auslagen er dabei haben würde.

Hannes sagte nur immer ja.

»Natürlich, umsonst sollen Sie es auch nicht tun, umsonst ist nur der Tod.«

Es blieb der Gesellschaft nicht lange unbekannt, was für eine Umwandlung mit Hope und Hannes vorgegangen war. Erst betrachtete man sie mit Teilnahme, kein Wort des Spottes, wenn er auch nicht böse gemeint wäre, wurde laut, selbst Charles schluckte einige Witze über den degradierten Freiherrn hinab.

Kaum aber hatte man erfahren, daß dieser sechs Millionen geerbt, so brach es von allen Seiten los. Nun brauchte man nicht mehr zu fürchten, daß das junge Paar sich gekränkt fühlen würde, wenn man sich über Hannes' Absetzung lustig machte, denn man wußte, daß sich beide sowieso nicht viel aus dem Titel machten. Hope war eine Amerikanerin; die Verachtung gegen Rang und Titel war ihr angeboren, und Hannes hatte sich oft genug verbeten, ihn Baron anzureden.

Hannes und Hope konnten sich erst gar nicht retten, so wurden sie besonders von Charles, Hendriks und Chaushilm aufgezogen, da aber beide gleich schlagfertig waren, so zogen sie nicht immer den kürzeren; sie gaben jeden Hieb tüchtig zurück.

Die Gesellschaft war in den Gewölben zusammengekommen und widmete sich der Bereitung des Abendbrotes, was nie ohne Scherzen und Lachen vor sich ging. Ein jeder bemühte sich, nach besten Kräften tätig zu sein, da er aber oft nicht brauchbar war, so erntete er nur Spott ein.

Am Tage war von den Trappern verschiedenes Wildbret eingeliefert worden; dieses wurde jetzt abgehäutet, Feuer wurden angemacht, Bratspieße hergestellt, und bald schmorte und zischte es. Ein lieblicher Duft nach gebratenem Fleisch durchzog die Räume, so daß man sich nicht in einem Grabgewölbe, sondern in der Küche eines herrschaftlichen Hauses wähnte.

Die Leutchen hatten sich überhaupt noch nie so gemütlich gefühlt, wie hier. Man betrachtete die Ruine allgemein als einen Kurort, nannte John Davids und Deadly Dash, welche die Kranken behandelten, Kurärzte und lebte ebenso solid wie in dergleichen Plätzen, stand mit der Sonne auf und ging mit ihr schlafen, trank nur reines Quellwasser und arrangierte harmlose Spiele, welche zu erfinden Charles und seine Freunde unerschöpflich waren.

Langweile kannte man nicht, sie hatte in den Mauern der Ruine keinen Platz.

Das Abendessen war fertig. Männer und Mädchen nahmen bunt durcheinander am Boden, auf Matten oder auf Steinen Platz und schnitten mit Messern Stücke Fleisches ab. Es gab kein Ansehen der Person; der arme, unwissende Fallensteller hockte neben der gebildeten Millionärin, besaß aber doch so viel Weltgewandtheit, ihr stets die besten Fleischstücke zukommen zu lassen.

Deadly Dash und Davids waren damit beschäftigt, aus zwei steinerne Teller Fleisch zu legen. Eine Portion wurde von ihnen in seine Scheiben geschnitten, denn sie war für den kranken Indianer bestimmt, die andere, größere für Stahlherz. Dieser verließ nie das Zimmer des Kranken und schlief nur, wenn er seinen weißen Freund am Lager wachend wußte.

Schmalhand hatte die Fieberperiode überstanden, er schritt der Genesung entgegen, aber an ein Verlassen des Lagers war noch lange nicht zu denken, und Stahlherz wollte ihn ganz gesund haben.

Was Stahlherz veranlaßte, den roten Mann, den er zu hassen schien, mit solcher Sorgfalt zu pflegen, blieb fast allen ein Rätsel. Deadly Dash sprach nicht darüber, und aus dem verschlossenen Stahlherz war gar nichts herauszubekommen; er ließ sich überhaupt nicht mehr sehen.

Jedenfalls wollte er von Schmalhand ein Geheimnis erpressen, oder er hob ihn zur Befriedigung seiner Rache auf, und der Indianer ist darin so entsetzlich, daß er sein erkranktes Opfer erst gesunden läßt, damit es bei klarem Bewußtsein die Qualen doppelt empfinde.

Deadly Dash brachte stets Essen zu den beiden Indianern hinein. Davids besuchte den Kranken nur, wenn Stahlherz schlief und der Waldläufer für ihn wachte. Stahlherz war gegen jedermann, außer seinen weißen Freund mißtrauisch.

Der Waldläufer, der sich immer mehr als ein gebildeter Mensch entpuppte, je länger er mit der Gesellschaft verkehrte, nahm die zwei Teller und begab sich nach dem etwas entfernt gelegenen Gewölbe.

Da drang in Davids' Ohr ein Ruf, den Deadly Dash ausgestoßen, und sofort stand Davids im Rahmen der Tür, die zu dem Krankenzimmer führte.

Der Raum war nur schwach beleuchtet. Ganz oben in der Mauer war eine Oeffnung, durch welche der letzte Strahl der Abendsonne hereinschien und gerade auf das Lager fiel, auf dem Schmalhand bis jetzt gebettet lag – es war leer.

Daneben lag eine dunkle Masse am Boden, fast wie ein Toter anzusehen, wenn das Heben und Senken der Brust nicht das Vorhandensein von Leben verraten hätte – Stahlherz. Sein Opfer war entwichen oder ihm entführt worden. Wie mochte der sonst nimmermüde Indianer vom Schlafe übermannt worden sein?

Die beiden Männer standen noch wie gebannt im Türrahmen, als sie hinter sich ein leises Schnüffeln vernahmen, als ob jemand aufmerksam die Luft durch die Nase zöge.

»Chloroform,« sagte gleichzeitig eine Stimme.

Nick Sharp war unbemerkt zu ihnen getreten. Auch ihm hatte Stahlherz sonst immer den Zutritt verwehrt.

»Ich habe es ebenfalls gerochen,« entgegnete Deadly Dash. »Stahlherz ist durch Chloroform betäubt worden. Aber wie mag man ihm dasselbe beigebracht haben?«

Die Männer untersuchten jetzt den regungslosen Körper des Indianers und fanden wirklich, als sie ihn umkehrten, vor dessen Mund einen Schwamm gebunden, der stark nach Chloroform duftete. Stahlherz war weder gefesselt worden, noch zeigte er irgend eine Verletzung. Es war rätselhaft, wie der wachsame Indianer überrascht worden war. Selbst im Schlafe müßte er doch gemerkt haben, daß man ihm den Schwamm vorband, und dem Widerstand entgegengesetzt haben.

»Die Dosis hätte genügt, einen Menschen aus dem Leben zu schaffen,« meinte Davids. »Das ganze Zimmer ist ja von dem Gifte durchzogen. Selbst jetzt werde ich noch schläfrig davon.«

»Stahlherz hat eine feste Natur, daher sein Name,« entgegnete Deadly Dash ernst. »Jetzt ist es aber genug. Wir wollen dem Geheimnis dieser Ruine ein Ende machen. Schmalhand ist ein Verbrecher, er muß den Lohn seiner Tat empfangen, und wird er von den Bewohnern der Ruine in Schutz genommen, so wirft es ein schlechtes Licht auf diese. Wir wollen das Nest ausheben.«

»Bravo, das war recht gesprochen!« rief Sharp, und schlug dann, seine Stimme noch mehr erhebend, mit der Faust an die Wand. »Heda, aufgemacht, oder wir statten euch gegen euren Willen einen Besuch ab, der euch teuer zu stehen kommen kann. Was wetten wir, daß ich innerhalb einer Viertelstunde den geheimen Eingang gefunden habe?«

Sharp erhielt keine Antwort, die Felswände öffneten sich nicht, sondern blieben unbeweglich und stumm.

Während Davids dafür sorgte, daß Stahlherz wieder zur Besinnung kam, und daß dessen Schlaf nicht wirklich in den Tod überging, indem er ihn mit kaltem Wasser abrieb, begannen Deadly Dash und Nick Sharp die Untersuchung der Mauern.

Ersterer hatte schon einmal bewiesen, daß er geheime Zugänge sehr schnell finden konnte, und Nick Sharp war in derartigen Sachen ja auch Meister.

Es vergingen auch nur wenige Minuten, so rief letzterer schon:

»Meine Herren, ich bin dem Mechanismus schon auf der Spur. Hier in der Wand ist eine Art von Knopf befestigt. Man kann ihn nach hinten drücken, doch gleich schnellt er wieder vor. Er ist also an einer Feder befestigt.«

Das war allerdings eine wichtige Tatsache, aber soviel man auch drückte, es entstand keine Oeffnung in der Mauer; nicht einmal ein Stein bewegte sich.

»Der Knopf ist ein Teil des Mechanismus,« meinte der Waldläufer nachdenkend, »seine Entdeckung allein aber nützt nichts.«

»Kann der Mechanismus nicht auch gestört worden sein?« entgegnete der Detektiv. »Ich kalkuliere, die Halunken lauschen hinter den Mauern und haben, als sie unsere Fähigkeiten im Finden ihrer Geheimnisse bemerkten, den Mechanismus unwirksam gemacht.«

»Das kann allerdings auch sein.«

»Wir wollen die Sache einfacher machen,« fuhr Sharp fort. »Ein Loch können wir in die Mauer schon meißeln, etwas Pulver haben wir auch übrig; wir legen eine Zündschnur an, ziehen uns hübsch in Sicherheit zurück und heidi, dann wird sich uns gleich ein bequemer Eingang ins Innere bieten, wenn es die Herren da drinnen nicht vorziehen, uns das Tor zu öffnen und uns zum Eintreten zu nötigen, weil ihnen sonst Steine um die Köpfe fliegen könnten.«

Sharp hatte schon sein Messer gezogen und bröckelte den Mörtel zwischen zwei Steinquadern heraus, Deadly Dash, der diesen Vorschlag billigte, wollte ihm schon helfen, als plötzlich Ellen, ganz außer Atem, hereintrat.

»Was machen Sie da?« rief sie.

Schnell war sie über alles verständigt, was vorgefallen war, und was man vorhatte.

»Das ist allerdings sehr schlimm, aber die Unbekannten mögen einen Grund haben, den Indianer aus Stahlherz' Händen zu befreien ...«

»Und wir haben einen Grund, ihn wieder in unsere Hände zu bekommen,« unterbrach Deadly Dash die Sprecherin. »Tut mir leid, Fräulein, daß wir Ihren Bitten, die Bewohner dieser Ruine nicht zu belästigen, fernerhin nicht Gehör schenken können. Lassen Sie Stahlherz erwachen und den Gefangenen nicht mehr vorfinden, so läßt er hier keinen Stein mehr auf dem anderen.«

Ellens Züge verfinsterten sich etwas.

»Ich habe Ihnen aber noch eine andere Botschaft zu bringen,« sagte sie dann, sich zur Ruhe zwingend. »Ich hatte soeben eine Begegnung mit der Person, welcher wir, Miß Murray und ich, unsere Rettung verdanken.«

»Wer ist denn das nur?« fragte Sharp, der seine Arbeit unterbrochen hatte.

»Ich darf dies nicht verraten. Ich soll Ihnen allen hiermit verkünden, daß wir bis morgen abend die Ruine verlassen und erst eine Tagereise von hier Halt machen sollen.«

»Hahaha,« lachte Sharp rücksichtslos, »sehr gut! Wer erlaubt sich denn, solche Befehle zu erteilen?«

»Treiben Sie keinen Spott, Mister Sharp!« warnte Ellen. »Ich glaube doch, die geheimnisvollen Bewohner dieser Höhlen verfügen über ziemlich viel Macht. Es ist das beste, wir kommen der erhaltenen Aufforderung nach.«

»Sollte sie ein Befehl oder eine Warnung sein?«

»Ein Befehl im warnenden Tone gegeben.«

»Hat die betreffende Person, dieser Schutzengel oder wie sie sich nennen mag, nicht gesagt, was unser Los wäre, wenn wir dem Befehle nicht gehorchen?«

Sharp fragte, Deadly Dash hörte zu. Seine Blicke hingen an dem schlafenden Indianer, mit dem sich Davids noch immer beschäftigte. Das laute Gespräch hatte fast die ganze Gesellschaft angelockt, und bald war allen bekannt, was vorgefallen.

»Gewiß, auch das sagte sie,« entgegnete Ellen. »Fügen wir uns nicht, sind wir morgen abend noch hier, so werden wir mit Gewalt vertrieben werden, wenn es uns nicht noch schlimmer ergeht.«

»Oho,« rief Sharp höhnisch. »Diese Leute fühlen sich ja recht kräftig. Ich kalkuliere, ich werde wohl ein bißchen länger hierbleiben, und wer mich anfaßt, der mag sich die Finger nicht verbrennen. Was meint Ihr dazu, Deadly Dash?«

Auch der Waldläufer war ungehalten; auf den Gesichtern der anwesenden Trapper zeigte sich ein spöttisches Lächeln, und die Mienen der übrigen waren teils erschrocken, teils unwillig.

»Erst möchte ich erfahren, Miß Petersen,« nahm Deadly Dash das Wort, »was Sie der Person entgegnet haben. Soweit ich Sie kenne, lassen Sie sich auch nicht gern Vorschriften machen, zu denen die Erklärung fehlt,« fügte er lächelnd hinzu.

»Ich antwortete,« erwiderte Ellen, »ich würde die Forderung meinen Begleitern mitteilen. Ob diese einwilligten oder nicht, könnte ich nicht sagen. Darauf wurde ich gewarnt, keinen Widerstand zu leisten, dies könnte für uns die schlimmsten Folgen haben.«

»Und was meinen Sie dazu?«

Ellen zuckte die Achseln.«

»Ich würde wohl bleiben; gefährlich kann es nicht werden,« meinte sie dann, aber ich schlage vor, wir gehen. Warum sollen wir uns widersetzen? Wir finden einen ebenso passenden Platz wie diesen, wenn wir nicht vorziehen, gleich nach der Küste zu gehen. Wir sind hier freundlich aufgenommen worden, man hat uns unbelästigt gelassen, und so können wir uns auch dem Wunsche fügen.«

»Sie waren im Inneren der Ruine,« fuhr Deadly Dash fort. »Sie wissen, mit wem wir es zu tun haben, Sie wollen Ihres gegebenen Wortes wegen nicht sprechen. Ich ersuche Sie aber jetzt im Namen Ihrer Freunde und Freundinnen, das Schweigen zu brechen, soweit Sie es mit Ihrem Gewissen vereinigen können. Wer Chloroform anwendet, um jemandem, dem er etwas wegnehmen will, zu betäuben, der ist nicht so unschuldig; ein Indianer ist er keinesfalls.«

»Es wohnen nicht nur Indianer hier, auch Weiße befinden sich in den Ruinen.«

»Was sollen wir tun, gehen oder ihnen zum Trotz bleiben?« fragte Deadly Dash, sich an die Umstehenden wendend.

Die einen drangen darauf, zu bleiben und auf das Vorgehen der geheimnisvollen Bewohner zu warten, die anderen wollten den Platz lieber verlassen. Erstere waren neugierig, zu erfahren, wen die Ruinen eigentlich verbargen, man hoffte, daß sich die Bewohner, von denen man bis jetzt nichts gesehen hatte, bei ihrem eventuellen Verweilen zeigen würden; letztere wollten jeder Unannehmlichkeit aus dem Wege gehen, welche neue Verwickelungen, Kämpfe und Gefahren mit sich bringen mußte.

Deadly Dash überlegte noch, er hatte hierin den Ausschlag zu geben, als Sharp, welcher bis jetzt noch immer an der Wand gearbeitet hatte, ohne sich an dem Gespräch zu beteiligen, plötzlich rief:

»Achtung, ziehen Sie sich zurück, in fünf Minuten knallt es.«

Er hatte inzwischen wirklich ein Loch in die Wand gearbeitet, und jetzt ließ er den Stahl seines Feuerzeuges mehrmals kräftig schnappen. Als er die Warnung rief, sah er Deadly Dash an.

Dieser wollte den Detektiven an seinem Vorhaben hindern, aber noch ehe er den Mund öffnen konnte, legte Sharp schnell den Finger auf die Lippen und sah die Umstehenden mit einem solch eigentümlichen Ausdruck von Schlauheit an, daß alle gleich begriffen, er habe eine List vor.

Alle waren still.

Wieder schlug Nick Sharp mit dem Stahl an dm Feuerstein, schabte noch etwas an der Wand herum und sagte dann laut, fast schreiend:

»Jetzt schnell fort! Die Lunte brennt! Rasch! Wenn wir erwischt werden, zerschmettern uns die Steine zu Brei.«

Er wandte sich um, die anderen mit ihm, um den Raum schnell zu verlassen. Man wußte noch nicht, ob er im Ernst sprach oder nicht. Allerdings war ein Loch in der Mauer, eine brennende Zündschnur hing herunter, aber es kam ihnen vor, als wäre von Pulver keine Spur zu sehen.

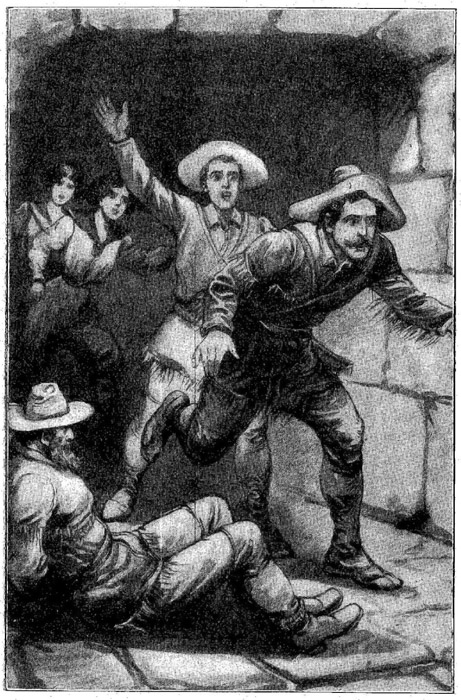

Noch waren nicht alle heraus, Deadly Dash und Sharp standen noch im Zimmer, als plötzlich etwas geschah, was auch die anderen veranlaßte, wieder umzukehren und staunend der Verwandlungsszene zuzusehen.

Die hinterste Wand fing plötzlich an, sich zu bewegen. Wie auf Rollen schob sie sich nach hinten zurück, ein zweites, aber viel größeres Gewölbe ward sichtbar, und in der Mitte desselben stand, auf zwei Indianer sich stützend, Arahuaskar, der Herr dieses alten Gemäuers.

Die Augen in dem Totenschädel funkelten wie Kohlen; sie waren starr auf die Eindringlinge geheftet; er verriet keine Furcht vor den Weißen, dagegen spiegelte sich in seinen Zügen ein furchtbarer Haß wider.

Langsam hob er den einen knöchernen Arm empor und streckte die fleischlose Hand wie abwehrend aus.

»Was habt ihr in dem Reiche der Azteken zu suchen?« rief seine schrille, krächzende Stimme. »Wir haben keine Ruhe im Grabe. Ihr scheucht uns auf. Fort von hier, und setzt euren Fuß nie wieder in diesen Tempel!«

Die Gesellschaft war zunächst über diese Erscheinung erschrocken. Niemand hatte eine Ahnung gehabt, daß in der Ruine solche Geschöpfe existierten, welche an die Zeit der Azteken erinnerten. Die Gestalt des Greises war wirklich entsetzlich häßlich, und Arahuaskar hätte beinahe seine Absicht erreicht, die Fremdlinge durch Schreck zu verscheuchen, aber dadurch, daß er sprach und sich für einen Geist ausgab, verwischte er den ersten Eindruck wieder vollkommen.

Das plötzliche Zurückdrängen der Mauer, die skelettartige Erscheinung, der Totenschädel, alles hatte die Gesellschaft in Schrecken gejagt, aber die englisch gesprochenen Worte führten alle sofort wieder zur Besinnung zurück.

An Geister glaubten die Herren und Damen nun einmal nicht, und ein Gespenst, welches ganz gut Englisch redete, war nicht zu fürchten. Höchstens die Trapper, mit Ausnahme von Deadly Dash, waren noch erschrocken, die übrigen zeigten jetzt mehr Interesse, als Furcht.

»Wer bist du?« fragte Deadly Dash.

»Darüber bin ich dir keine Antwort schuldig,« erklang es wieder von dem Totenschädel. »Gehorcht mir! Habt ihr bis morgen abend nicht den Tempel Huitzilopochtlis verlassen, so werden bald eure Gebeine zwischen den Steinen bleichen.«

»Glaube nicht, du könntest uns durch Drohungen einschüchtern,« entgegnete Deadly Dash. »Wer du auch seiest, du kannst uns nicht glauben machen, wir hätten einen Geist der Azteken vor uns. Auch du bist ein Mensch von Fleisch und Blut, wenn auch nur wenig davon vorhanden ist. Aber wisse, ich kenne dich wohl, du bist jener, welcher sich den Letzten der Azteken nennt und die Indianer zu einem allgemeinen Aufstand gegen uns Weiße aufzuwiegeln sucht, und leider hast du durch List und Betrug schon viele Anhänger unter den Häuptlingen bekommen. Aber hoffe nicht, daß dein Vorhaben jemals gelingen wird, Arahuaskar, oder wie du dich nennst, du befindest dich in einem Irrtum, alter Mann, wenn du glaubst, du könntest die frühere Macht der Azteken wiederherstellen. Du hockst wie ein Uhu in diesen Gemäuern und weißt nicht, was unterdes draußen geschieht. Verstecke dich fernerhin, baue dir Luftschlösser und stirb, mehr wirst du nie erreichen!«

Arahuaskar verriet durch keine Bewegung, daß er erschrocken oder auch nur erstaunt sei, weil diese Männer von seiner Absicht wußten. Diese Trapper verkehrten viel mit Indianern, hatten Frauen und Kinder unter ihnen, so konnte Deadly Dash also auch von seinen Bestrebungen erfahren haben.

»Gut, du kennst mich,« entgegnete er, »aber du glaubst nicht, daß ich die Macht habe, die Weißen zu vertreiben und das Reich der Azteken wiederherzustellen?«

»Woher willst du diese Macht bekommen? Oder gedenkst du, die Weißen durch deine Häßlichkeit in die Flucht zu schlagen?« sagte Deadly Dash spöttisch.

»Du zweifelst an meiner Macht, wohlan, ich werde dir zeigen, daß es mir eine Kleinigkeit ist, Tod und Verderben rings um mich zu verbreiten,« sagte Arahuaskar und stampfte mit dem Stock, auf den er sich stützte, auf die Erde.

Gleichzeitig hallte das Gemäuer von einem Donner wider. Es fing erst in der Ferne an zu rollen, dann kam es naher und näher, bis der Boden unter den Füßen der Anwesenden erbebte und die Wände zitterten. Das alles war keine Einbildung. Kleine Stücken Kalk, von der Erschütterung losgebröckelt, fielen von den Wänden.

Diesmal behielten nur Deadly Dash und Nick Sharp die Fassung. Alle übrigen erschraken heftig, und die zum Aberglauben neigenden Trapper wären sogar vor Furcht in die Knie gestürzt, hätten sie nicht gesehen, wie die Herren und Damen sich von ihrem Schrecken schnell erholten. Es war ja nicht das erstemal, daß sie plötzlich von einem unterirdischen Donner überrascht wurden.

Deadly Dash lächelte sogar spöttisch.

»Gut gemacht!« rief er. »Der weiße Mann versteht nicht nur, Kranke zu behandeln, er kann es auch ganz schön donnern lassen.«

Arahuaskar konnte seinen Unwillen nicht verbergen, als er sah, daß der Donner keinen besonderen Eindruck auf die Fremden hervorbrachte.

»Du glaubst, ich spiele mit euch,« rief er finster. »Weißt du auch, Verwegener, woher dieser Donner stammt?«

»Wahrscheinlich von Pulver.«

»Es waren meine Krieger, welche die Büffelschilder zusammenschlugen. Ein Wort von mir genügt, und sie erheben sich, um die Weißen zu erdrücken. Zweifelst du daran?«

»Sehr stark.«

Wieder stampfte Arahuaskar mit dem Stock, und diesmal erschütterte ein anderes Geräusch das Gewölbe.

Es war ein furchtbares Geheul; deutlich konnte man die Kriegsrufe verschiedener Indianerstämme vernehmen, den gellenden Schrei der Apachen, das Bellen der Sioux, den tremulierenden Ruf der Pawnees, und dazu erklang ein Waffengeklirr, als schlügen wenigstens tausend Indianer die Tomahawks zusammen.

Triumphierend beobachtete Arahuaskar die Fremden, und jetzt wurde seine Erwartung nicht getäuscht.

Selbst Deadly Dash erschrak, als dieses Geheul erscholl; alle Teufel der Hölle schienen entfesselt zu sein.

»Was ist das?« stammelte er.

»Meine Krieger sind wieder auferstanden,« schrie Arahuaskar mit drohender Gebärde. »Sie fordern das Blut derer, die das ihrige nicht geschont haben. Flieht, weicht von hinnen, ihr Verfluchten, oder keiner verläßt lebendig diese Mauern!«

Alle wurden von Entsetzen ergriffen. Das Geheul und Waffenklirren schien sich unter der Erde fortzupflanzen, es kam immer naher, dann erklang es unter ihnen, über ihnen, und schließlich hörten sie es im Rücken.

Aus den Reihen der Männer sprang eine dunkle Gestalt hervor. Stahlherz war aus seiner Betäubung erwacht. Der Donner und der indianische Kriegsruf hatten dies wahrscheinlich bewirkt.

Die stieren Augen auf den Alten geheftet, sprang er mit ausgestreckten Armen hervor, als wollte er die Gestalt greifen.

»Die schwarze Zeder!« rief er. »Jetzt sollst du Stahlherz nicht mehr entgehen!«

Er wollte sich auf den Alten werfen, da aber verschwand dieser plötzlich, als wäre er von der Erde verschlungen worden, und Stahlherz stürzte kopfüber in ein Loch, welches sich mit einem Male vor ihm auftat.

»Zurück! Zu den Waffen,« rief Deadly Dash mit durchdringender Stimme. Dies alles war kein Spiel, keine Sinnestäuschung, es war bitterer Ernst.

»Zurück! Zu den Waffen!« schrie Deadly Dash, der erkannte, daß die Lage ernst ward.

In den, Ruinen waren Tausende von Indianern verborgen; es schien ein Aufstand auszubrechen, und sie sollten das erste Opfer sein.

Ueberall gellten Pfiffe und durchdringende Rufe, von unsichtbaren Wilden ausgestoßen. Geschlossen stürzten die Weißen dem Ausgange zu, ihnen voran Deadly Dash und Sharp. In dem Korridor, von welchem aus die Gewölbe abzweigten, hatten sie die Gewehre stehen gehabt, sie waren fort. Der Trapper, der sie bewachen sollte, lag mit gefesselten Händen und Füßen am Boden. So ging es weiter in die Nacht hinaus, wie von Furien gepeitscht, obgleich jetzt Deadly Dash öfter seine Stimme ertönen ließ, zum Stillstehen auffordernd.

Der Schreck hatte alle übermannt; keiner dachte Anders, als eine furchtbare Metzelei müsse beginnen. Schon hatte man die Revolver in den Händen, aber die Flucht war unnötig. Keine feindliche Gestalt ließ sich blicken.

Es war schon völlig dunkel geworden, als die Männer und Mädchen hochatmend draußen im Freien standen und aufmerksam lauschten und spähten, denn jeden Augenblick erwartete man die Indianer, deren Kampfesruf man gehört hatte, mit geschwungenem Tomahawk hinter dem Mauerwerk hervorbrechen zu sehen.

Aber die Feinde kamen nicht. Alles war nur eine Drohung gewesen. Man hatte den Weißen den Abzug gestattet.

»Nun schlage Gott den Teufel tot!« brach endlich Sharp das beängstigende Schweigen. »Sind wir denn Kinder, daß wir so mit uns spielen lassen? Man will uns mit Donner und Geheul erschrecken, als wären wir im Theater. Aber der gebundene Mann, den wir ganz vergessen haben, wird uns wohl Klarheit verschaffen können.«

An diesen hatte man im ersten Augenblick der Ueberraschung nicht gedacht.

Man fand den Trapper noch ebenso, wie vorhin, in dem Vorraum liegen, als alles in wilder Flucht über ihn hinweggestürmt war. Er war unverletzt und bei vollkommener Besinnung, konnte aber nur sehr wenig aussagen.

Als der Donner durch das Gemäuer rollte, fühlte er sich von hinten gepackt. Die Glieder wurden ihm gebunden und ein Knebel in den Mund gestopft, ohne daß er außer braunen Händen etwas sehen konnte, und dann wurde er auf den Rücken gelegt.

Daß die umherliegenden und -lehnenden Schußwaffen fortgenommen worden waren, wußte er gar nicht, das unterirdische Geräusch hatte das Klirren übertönt.

Es hatten übrigens nicht sämtliche Gewehre hier gelegen. Nicht jeder stellte seine Waffe weg, ehe er die Gewölbe betrat. Einige nahmen die Büchsen mit. Andere, die Vorsichtigen, verbargen sie irgendwo, und so verschwand einer nach dem anderen, sie krochen in Spalten, in Winkel, aber immer kamen sie mit enttäuschten Gesichtern zurück, ihre Waffen waren verschwunden.

Während sie im Innern der Ruine waren und von der fast übernatürlichen Erscheinung des Arahuaskar in Schrecken gehalten wurden, hatte man ihnen die Waffen genommen. Die danach Suchenden wußten sehr gut Bescheid, wo sie lagen, keine war ihnen entgangen bis auf eine. Als Deadly Dash in der Nacht verschwand, um nach seinem Versteck zu gehen, glaubten die anderen, auch er würde mit leeren Händen zurückkommen, aber sie hatten sich getäuscht, er erschien wieder mit seiner kurzen Büchse in der Hand.

Der Waldläufer war noch schlauer, als die beobachtenden Indianer, die Bewohner der Ruine, gewesen.

Nick Sharp trug überhaupt niemals eine andere Schußwaffe, als seinen Revolver.

Jetzt entfernte sich Deadly Dash abermals von der Gesellschaft, die in wirrem Durcheinander, wie der Schrecken und eine drohende Gefahr, von der man nicht weiß, von welcher Seite sie kommt, es erzeugen, dastand. Er winkte dem Detektiven, und beide unterhielten sich wenige Minuten im Schutze einiger Felsen.

»Es scheint keine augenblickliche Gefahr vorzuliegen,« sagte Deadly Dash nach seiner Rückkunft. »Die Bewohner der Ruine haben wahrscheinlich morgen nacht etwas vor, wobei sie kein fremdes Auge beobachten darf.

»Sie haben uns gewarnt, und da wir nicht hören wollten, gaben sie ihrem Befehle Nachdruck. Die Nacht ist warm und hell, wir wollen aufbrechen und einige Meilen weit marschieren. Einige Trapper können vorauseilen und ein Nachtlager herrichten, die anderen werden von Charly geführt.«

Es entstand ein Gemurmel. Die einen waren anderer Meinung und wollten bleiben. Andere stimmten dem Vorschlage bei. Schließlich fügte man sich dem Waldläufer. Es war doch nicht mehr recht geheuer in diesen Ruinen, in deren Mauern sich viele Indianer aufhalten mußten. Sie hatten ja vorhin von Deadly Dash und auch schon früher gehört, daß die roten Männer einen Aufstand planten, und jedenfalls sollte hier eine ihrer Versammlungen stattfinden.

Es wäre eigentlich die Pflicht der Weißen gewesen, eine solche zu verhindern, aber einmal waren ihrer zu wenig, und dann auch wollten sie nicht einer neuen Gefahr entgegengehen. Sie hatten schon genug Abenteuer bestanden.

Waren die Indianer aber wirklich so zahlreich hier versammelt und wollten feindselig gegen die Weißen auftreten, ihnen den Krieg erklären, warum brachen sie nicht gleich hervor? Das war rätselhaft.

Wollten sie den Kampf noch nicht beginnen, sondern erst einen Kriegsrat halten, so mußten sie sich doch unbedingt derer vergewissern, welche um ihr Vorhaben wußten, denn so dumm waren die Indianer doch nicht, daß sie glaubten, diese Weißen würden ruhig die Ruine verlassen, froh, ihr Leben gerettet zu haben, und sich nicht mehr um die kümmern, welche sie verjagt hatten. Es waren merkwürdige Sachen hier vorgekommen, die zu denken gaben.

Oder halt! Jessy und Ellen hatten eine liebreiche Aufnahme hier gefunden. Sollten die Personen, welchen diese ihre Rettung verdankten, sich auch der übrigen angenommen haben und sie beschützen? Das war die einzige Erklärung, und so dachten auch Jessy und Ellen selbst.

Sie wußten bestimmt, daß sie nicht so leichten Kaufes davongekommen wären, wenn nicht Waldblüte und Sonnenstrahl, die beiden, welche wahrscheinlich in den nächsten Tagen hier die Hauptrolle spielen sollten, ihren Abzug verlangt hätten.

Sowohl Ellen, wie Jessy hatten während ihres kurzen Aufenthaltes in den Ruinen erkannt, daß die beiden, fast noch Kinder, sich durchaus nicht darüber klar waren, was man mit ihnen vorhatte.

Ehe man sich anschickte, einen Zug zu bilden, wurde noch eine Frage laut:

»Wo ist Stahlherz geblieben? Soll er seinem Schicksal überlassen bleiben?«

Die Antwort gab Nick Sharp, und noch nie hatte der überhaupt sehr rücksichtslose Detektiv so kurz gesprochen, wie jetzt, da er zu dem Fragenden sagte:

»Stahlherz ist in ein Loch gefallen, und wenn Sie ihn herausholen wollen, so versuchen Sie es. Ist alles fertig? Fort denn! Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.«

Deadly Dash und dessen rechte Hand, Sharp, trieben zur größten Eile. Lautlos verließ man die Ruinen, in denen man eine so glückliche Zeit verlebt hatte. Der Mond leuchtete den Wanderern auf dem nächtlichen Wege durch den Wald.

Einige der Trapper waren auf Anordnung Deadly Dashs schon vorausgeeilt. Sie sollten einen Ort auskundschaften, wo man während der Nacht kampieren konnte. Die Herren, wie die Mädchen waren längst über alle Bequemlichkeiten erhaben; ein Lagerfeuer und Rasen genügten ihnen, um sanft schlafen zu können; selbst eine Decke rechneten sie nicht mehr zu den unbedingten Bedürfnisgegenständen. Aber lange sollte dieses Leben nicht mehr dauern, sie waren fest entschlossen, nun direkt nach der Küste zu marschieren.

Am Eingange zur Ruine harrten ihrer die Pferde, welche die Engländer mitgebracht hatten. Die Sättel wurden schnell so eingerichtet, daß die Damen bequem darauf sitzen konnten. Natürlich wurden hauptsächlich die Krankgewesenen berücksichtigt.

Als endlich kein Hindernis mehr vorlag, wurde der Marsch angetreten. Lord Harrlington gesellte sich sofort zu Deadly Dash, welcher sich zur Seite des den Zug beschließenden Detektiven hielt, während Charly führte.

»Sie begleiten uns nicht?«

»Nein, und es ist gut, daß Sie mich aufsuchen, da ich Sie sprechen wollte. Ich begleite den Zug nur dem Anschein nach. Wenn wir den dichteren Wald betreten, werde ich mit diesem Manne,« er deutete auf Sharp, »verschwinden. Setzen Sie den Weg ruhig fort, ohne sich um uns zu kümmern, Charly ist ein guter Führer, er bringt Sie schon nach der Küste, und droht Ihnen Gefahr, so sind Sie mit Hilfe der Revolver imstande ihr zu begegnen. Wir stoßen an der Küste wieder zu Ihnen. Lizzard bleibt auf mein Geheiß bei Ihnen.«

»Sie bleiben hier, um Ihren Freund Stahlherz zu befreien. Sollte er von den Ruinenbewohnern gefangen worden sein?«

»Ja. Hauptsächlich deshalb und dann auch, um Uns über das Treiben jener Indianer zu orientieren. Stahlherz kennt den Mann, welcher sich Arahuaskar nennt, ebenso wie Schmalhand. Er hat Grund, sich der beiden zu bemächtigen, denn sie besitzen das Geheimnis, wegen dessen Stahlherz unstet umherschweift. Er sucht schon lange nach ihnen. Jetzt endlich hat er sie gefunden. Wunderbar ist nur, wie Stahlherz in dem zusammengeschrumpften Greis sofort seinen alten Gegner erkannt hat.«

»Er hieß früher die schwarze Zeder?«

»So wurde er genannt.«

»Ich würde mich gern diesem Gange zur Befreiung Von Stahlherz anschließen,« fuhr Harrlington fort, »aber–«

»Sie haben jetzt andere Pflichten,« unterbrach ihn Sharp. »Es ist auch besser, wir sind allein.«

Schon wollte Harrlington wieder die Spitze des Zuges aufsuchen, als Charly plötzlich das Warnungssignal gab, und alles hielt. Noch ehe aber Vermutungen ausgesprochen werden konnten, wurde Charly schon von einigen Reitern umringt, welche ohne Scheu aus dem Gebüsch gesprengt kamen.

Es waren Joe, Joker und die übrigen, welche die Indianer, die Miß Leigh irrtümlich verbrannten, verfolgt hatten.

Sie hatten Wort gehalten; stolz zeigten sie die Skalpe, die sie den Getöteten abzunehmen geschworen hatten. Schaudernd wendeten sich die Freunde ab, als ihnen Joker die Trophäen wies, die an seinem Gürtel hingen, und als Joe gar einen Beutel öffnete, in denen blutige Fleischstücke lagen – die ausgeschnittenen Zungen der Indianer.

Nachdem sie gezeigt, daß sie ihr Wort gehalten hatten, warfen die Sieger diese greulichen Beweise fort und teilten kurz mit, was sie erlebt hatten. Die Indianer waren von ihnen überrascht und nach kurzem Kampfe besiegt worden. Sie bedauerten nur, daß zwischen ihnen nicht auch jenes Weib war, das sie im Bunde mit den Indianern wußten, und dem sie die Hauptschuld am Verbrennungstode des Mädchens zuschrieben.

Wie groß war aber ihre Freude, als sie Miß Petersen sahen! Die Männer hatten die Verfolgung der Indianer ja in dem Glauben aufgenommen, diese wäre die Verbrannte gewesen.

Obgleich sie harte Strapazen durchgemacht, waren sie doch sofort bereit, die Gesellschaft zu begleiten, und selbst der am Schenkel verwundete Joker war durchaus nicht zu bewegen aus dem Pferde zu bleiben, er stieg ab und half mit ritterlicher Galanterie einem der Mädchen in den Sattel, dann zu Fuß nebenherhinkend, einmal der Begleiterin Mut und Trost zusprechend, dann mit einigen Flüchen alle Indianer zur Hölle wünschend.

Harrlington war gesagt worden, er sollte über das Unternehmen Deadly Dashs und Nick Sharps erst sprechen, wenn sich beide schon unbemerkt entfernt hatten, damit sie keine Begleiter bekämen, denn die Trapper hätten wohl nicht so leicht eine Gelegenheit vorübergelassen, um ihre Abenteuerlust zu befriedigen.

Der zum Nachtquartier geeignete Ort war bald erreicht.

Lagerfeuer flammten auf, die Trapper überließen den der Sorgfalt Bedürftigsten ihre Decken, richteten Lager her, und nicht lange dauerte es, so war ein jeder mit seiner neuen Lage zufrieden. In zwei Tagen sollten diese Strapazen vorüber sein; man sehnte sich wirklich nach Ruhe.

Da wurden Deadly Dash und Nick Sharp vermißt.

Lord Harrlington erklärte, warum sie sich entfernt hatten, und die Männer und Mädchen gedachten schaudernd ihrer Kameraden, die jetzt in dem taunassen Walde herumkrochen, sich bei jedem Geräusch auf den Boden werfen mußten, und denen jeder Schritt eine Anstrengung kostete weil er ganz vorsichtig getan werden mußte.

Bald senkte sich ein tiefer Schlummer auf alle herab, welche um die Feuer lagen, während die etwas entfernt postierten Wachen alle Sinne anstrengten, um eine Gefahr rechtzeitig bemerken zu können.

Die Nachtvögel krächzten, die Schakale heulten, und der Koyote bellte – das Nachtkonzert des amerikanischen Waldes hatte begonnen.

Charly stand nachdenkend im Schatten eines Baumes, als er plötzlich zwei glühende Augen im Grase auf sich gerichtet sah. Ehe er noch Argwohn schöpfte, stand schon der alte Fallensteller neben ihm.

»Charly,« flüsterte die Biberratte, »ich bin im Walde geboren und alt geworden, es ist bald Mitternacht, und dies Raubzeug heult noch so, das geht nicht mit rechten Dingen zu.«