|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Westküste von ganz Amerika, der nördlichen Hälfte sowohl, als der südlichen, wird von einem mächtigen Gebirge durchzogen, welches niemals durchbrochen wird, auch nicht in der Landenge von Panama, höchstens, daß Pässe den Durchgang gestatten. Die Bezeichnungen für dieses Gebirge sind in den einzelnen Gegenden verschieden, aber das Gebirge selbst ist dasselbe. In Nordamerika wird es im allgemeinen Rocky-Mountains oder Felsengebirge genannt, in Südamerika werden die einzelnen Gebirgszüge im allgemeinen als ›Anden‹ bezeichnet.

Ab und zu überragt ein himmelhoher Berg noch den Gebirgsrücken, und gerade dort findet man gewöhnlich die Pässe.

Chile und Argentinien, diese beiden, in ewigen Reibereien befindlichen, benachbarten Republiken werden durch die Anden voneinander getrennt, und nur Pässe erlauben das Ueberschreiten dieser natürlichen Grenze. Chile ist ein langes, aber kaum hundert englische Meilen breites Land, und sehr fruchtbar, wie die zahlreichen, besonders am westlichen Abhange der Anden liegenden Haziendas beweisen.

Hazienda heißt in Südamerika ein großes Landgut, der Besitzer derselben Haziendero.

Gelangt man durch einen Paß nach Argentinien hinüber, so wechselt das Bild. Dem Auge bieten sich nicht mehr blühende Landschaften dar, sondern unermeßliche Grassteppen, Pampas genannt, auf denen Indianer noch ein zügelloses Reiterleben führen, von der Jagd und Kriegsbeute lebend.

Der gesamte Stamm der auf den Pampas hausenden Indianer zählt zu dem der Araukaner, und der zahlreichste, tapferste und daher auch mächtigste Unterstamm davon ist der der Penchuenchen. Diese beherrschen die Pampas im südlichen Teile Südamerikas.

Dieselben sind gleich den Prärien Nordamerikas, ungeheure Grasebenen, nur daß auf ihnen noch weniger Baumwuchs vorkommt, als auf jenen. Trifft man auf Baumgruppen, so bestehen diese meist aus Aepfelbäumen, aus deren Früchten die Indianer berauschenden Most herzustellen wissen.

In dem mannshohen Grase schleicht der blutgierige Panther die Antilope an. Die buntschillernde Schlange lauert auf die Rohrdommel, und in Sumpf und Fluß wartet der Alligator auf seine Beute. Unzählige Herden wilder Mustangs, das sind Pferde, tummeln sich auf dem unermeßlichen Spielplatz, und die Indianer fangen die schönsten Tiere und reiten sie zu.

Die Penchuenchen sind neben den Cowboys, den Ochsen- und Pferdehirten Nordamerikas, und den diesen gleichenden Vaqueros, welche die Büffelherden an der Ostküste Argentiniens beaufsichtigen, die besten Reiter der Welt. Sie wachsen auf den Pferden auf und sterben auf den Rücken derselben. Schon ihr eigentümlich schleppender Gang verrät, daß sie lieber zu Pferde als zu Fuß sind, und sie scheinen sich auf ebener Erde in allen ihren Bewegungen unsicher zu fühlen. Aber, wie gesagt, es scheint nur so, denn gerade die Penchuenchen sind die besten Läufer und Springer. –

Auf der Hazienda des Don Alappo war große Festlichkeit, denn die Hochzeit seines Sohnes mit der Tochter eines benachbarten Hazienderos wurde gefeiert.

So großer Pomp war selten bei einer solchen Gelegenheit entwickelt worden. Keiner der geladenen Gäste konnte sich entsinnen, jemals einer ähnlichen beigewohnt zu haben; nicht etwa darum allein, weil die immer gefüllte Börse des Don ihm einen großen Luxus erlaubte, sondern weil die Hazienda gerade ungeladene Gäste bekommen hatte: Einquartierung vom chilenischen Militär. Unter den fünfzig Mann waren allein zwanzig Musiker, welche nun dazu beitragen mußten, die Feststimmung zu erhöhen, und die sechs Offiziere drehten sich nach den feurigen Klängen mit den glutäugigen Schönen.

Außerdem war noch ein Gast erschienen, bei dessen Ankunft eine allgemeine Aufregung entstanden war, und welcher bald der Mittelpunkt der ganzen Gesellschaft wurde.

Der Aufseher der Hazienda, der in Geschäften an der Küste gewesen, war gerade dazugekommen, wie zwei Fischer am Ufer landeten, welche eine Schiffbrüchige aus dem Wasser gerettet hatten – so erzählte er – und wunderbarerweise kannte er die Dame. Es war Miß Ellen Petersen, auf deren Farm er vor Jahren als Verwalter tätig gewesen war.

Es gelang ihm, die Bewußtlose ins Leben zurückzurufen; sie erkannte ihn und ging dann auf seinen Vorschlag ein, ihm nach Don Alappos Plantage zu folgen und so lange dort zu bleiben, bis ihre von dem Schreck angegriffene Gesundheit wiederhergestellt sei. Während Miß Petersen einstweilen noch in einer am Strande gelegenen Villa blieb, reiste der Aufseher nach dem nicht weit entfernten Valdivia, ordnete dort an, daß nichts unversucht bleibe, um noch andere Schiffbrüchige der ›Vesta‹ dem Tode in den Wellen zu entreißen, und nahm dann Miß Petersen mit nach der Hazienda.

Diese Miß Petersen war freilich ebensowenig von dem Fischer aus dem Wasser gezogen worden, als Fernando jemals auf ihrer Plantage als Aufseher gewesen war.

Don Alappo und seine Familie nahmen die Unglückliche mit offenen Armen auf, und alle waren bemüht, der Tiefniedergeschlagenen ihr Los vergessen zu machen. Auch hier interessierte man sich für die kühnen Vestalinnen. Die Zeitungen hatten Abbildungen von ihnen gebracht, und Miß Petersen glich im großen und ganzen jenem Bilde, welches eine englische Zeitung in einem nicht gerade guten Holzschnitt von ihr gegeben hatte.

Der Tag des Festes war angebrochen und wurde mit Schmausen und mit Festlichkeiten aller Art verbracht. Der Nachmittag hatte die ganze geladene Gesellschaft im Garten der Hazienda zum Tanz versammelt.

Die zwanzig Musiker saßen auf der Veranda und spielten feurige, spanische Weisen, und die Herren und Damen drehten sich auf den kurzgeschorenen Rasenplätzen nach deren Klängen. Die Spanier sind leidenschaftliche Tänzer; dabei kennt diese sonst so stolze Nation keinen Klassenunterschied; arm tanzt mit reich, und so durften auch hier die Offiziere wagen, trotz der Anwesenheit vornehmer Damen mit den auf der Hazienda bediensteten Mädchen zu tanzen, während die Damen von malerisch gekleideten, langbespornten Vaqueros aufgefordert wurden. Keiner war vom Feste ausgeschlossen worden, und wäre er noch so gering gewesen; heute, am Tage der Freude war alles ebenbürtig – darauf hielt Don Alappo.

Nur wenige waren nicht am Tanze beteiligt, sondern standen von dem Rasenplätze entfernt und schauten den sich Drehenden zu. Dazu gehörten Pedro, der Sohn Alappos und seine junge Frau, welche in kosendem Geplauder unter einem Granatenbaume standen, der Aufseher, der sich mit Miß Petersen leise unterhielt, und der alte Don Alappo, der mit dem Capitano, dem Hauptmann des einquartierten Militärs, ein Gespräch führte.

Der Capitano erzählte ausführlicher, was ihn eigentlich hierhergeführt habe – bis jetzt war dazu noch keine Zeit gewesen, der Vater zu glücklich, um so etwas Geschäftliches geduldig anzuhören.

»Es war ein Zufall,« fuhr der Hauptmann fort, »daß ich mit den Musikern zusammentraf, in deren Begleitung sich vier Offiziere befanden. Wie mir der führende Offizier erzählt, werden Sie schon morgen früh Ihre lästige Einquartierung los werden, ich dagegen, Don Alappo, werde wohl noch einige Tage mit meinen dreißig Mann hier liegen bleiben müssen.«

»Ihre Anwesenheit hier soll mir stets angenehm sein,« erklärte der Haziendero höflich. »Betrachten Sie mein Haus als das Ihre. So sind also wieder Streitigkeiten mit den Indianern zu befürchten?« fuhr er besorgt fort. »Zwei Jahre haben wir nun Frieden mit ihnen gehabt; es ist doch zu schrecklich, daß wegen einiger Pferde von neuem der Kriegsruf erschallen soll.«

»Es hilft nichts; das Recht muß gewahrt werden,« entgegnete achselzuckend der dicke Kapitän. »Fordern wir diesen räuberischen Penchuenchen nicht unter Drohung von Waffengewalt die gestohlenen Pferde wieder ab, so hören diese Pferdediebstähle nicht auf, sie vermehren sich dann in einem geradezu schrecklichen Maße.«

»Sie werden mit Ihren paar Mann nicht viel ausrichten können,« meinte Don Alappo mit einem Blick auf die bunt uniformierten Männer, die sich auf dem Rasenplatze drehten.

»Ich erwarte jeden Tag noch mehr Leute; vorläufig haben wir ja auch nichts Feindliches vor, und so lange der Krieg noch nicht erklärt ist, sind diese dreißig Mann schon eine ganz stattliche Kriegerzahl, welche es mit einem Stamm von hundert Indianern recht wohl aufnehmen kann.«

»Unterschätzen Sie diese nicht. Sie sind tüchtige Krieger, besonders die Penchuenchen. Die letzten Kämpfe haben dies gezeigt,« ermahnte der vorsichtige Haziendero.

»Don Alappo,« sagte der Kapitän stolz, richtete seine kleine, dicke Gestalt stramm auf und legte die Hand an den Degengriff, »ich habe mich schon einmal mit den Penchuenchen gemessen, sie kennen meine Klinge und fürchten sie.«

Der Haziendero antwortete nichts; ein bitteres Gefühl stieg plötzlich in ihm auf. Allerdings hatte dieser Mann einst seinen Degen mit dem Blute von Indianern gerötet; aber es waren nur unschuldige Weiber und Kinder gewesen, die er und seine Leute hingeschlachtet hatten, als sie das verlassene Indianerdorf angriffen. Die Penchuenchen draußen in den Pampas spotteten ihrer Verfolgung; aus den weiten Grasebenen waren sie sicher; als sie aber von der scheußlichen Metzelei erfuhren, da hatten sie sich furchtbar gerächt. Dieser Kapitän war ihrer Rache entgangen, weil er bald darauf versetzt wurde, aber er hätte nicht nach jenem, tausend Meilen von hier entfernten Gebiet kommen dürfen, die Indianer dort dürsteten nach seinem Blute.

»Welcher Stamm ist es, welcher die für die Kavallerie bestimmten Pferde beim Transport geraubt haben soll?« fragte er dann.

»Sein Häuptling wird ›der springende Panther‹ genannt,« sagte der Kapitän.

»Der ›springende Panther‹? Nimmermehr!« rief der Haziendero energisch. »Ich zähle diesen Häuptling zu meinen Freunden. Ich erwarte ihn bald, ich habe ihm den Auftrag gegeben, mir Pferde zu liefern, und er hat sich bis jetzt immer ehrlich und zuverlässig erwiesen.«

»Es ist gut, daß Sie hinzufügen ›bis jetzt‹,« sagte der Kapitän spöttisch, »eine Rothaut ist nie ehrlich, es liegt in ihrer Natur, sie kann sich höchstens einmal so stellen.«

»Und doch behaupte ich, der Indianer ist ehrlich, wenn man ihn rechtschaffen behandelt. Vom Dringenden Panther bin ich wenigstens davon überzeugt. Ich glaube nicht, daß er diese Pferde geraubt hat.«

»Er hat es getan,« versicherte der Hauptmann, »er verheimlicht es gar nicht.«

»Haben Sie die Pferde gekauft gehabt?«

»Allerdings. Die Regierung hat sie gegen Tauschmittel von den Indianern eingehandelt.«

»Vom springenden Panther?«

»Nein, von einem Stamme weiter östlich.«

»Und der springende Panther soll sie beim Transport durch sein Gebiet den begleitenden Soldaten abgenommen haben?«

»Es ist so! Er behauptet, es wären seine Pferde, sie wären ihm erst von einem benachbarten Stamme gestohlen worden.«

»Ah,« rief Don Alappo, »dann ist es etwas anderes, dann wäre der Häuptling in seinem Rechte!«

»Er wäre in seinem Rechte?« fuhr der Hauptmann mit gerunzelten Augenbrauen finster auf. »Seit wann sprechen die Spanier so? Sind die Pferdeherden nicht eigentlich unser? Ist es nicht nur eine Gnade, daß wir die Indianer als Hüter dieser Herden überhaupt in den Pampas lassen?«

»Da sind wir verschiedener Ansicht,« entgegnete der Haziendero achselzuckend, »aber jedenfalls wäre es besser, Sie ließen dem springenden Panther die paar Pferde, ehe Sie Blutvergießen heraufbeschwören. Gutwillig gibt dieser kriegerische Häuptling sein Eigentum nicht auf.«

»So nehmen wir es ihm mit Gewalt!« rief der Kapitän. »Ich handle übrigens im Auftrage der Regierung und nicht nach eigenem Ermessen. Gibt der springende Panther die Pferde nicht heraus, so drohe ich ihm mit Krieg, und ist es mir möglich, so bemächtige ich mich seiner Person. Dann kann er im Gefängnis von Valparaiso nachdenken, ob es recht oder unrecht ist, von der Regierung gekaufte Pferde zu rauben.«

»Und wenn er wieder frei ist, so läßt er den Kriegsruf erschallen, und in die jetzt so friedliche Hazienda wird die Brandfackel geschleudert,« fügte Don Alappo bitter hinzu. »Weiber werden weggeschleppt, Säuglinge an den Mauern zerschmettert und die Köpfe der Väter an den Lanzenspitzen der Indianer befestigt.«

»Was haben jene Schufte mit den friedlichen Hazienderos zu tun? Wir Soldaten sind es, mit denen sie kämpfen sollen.«

»Ist dem Indianer Unrecht zugefügt worden, so rächt er sich an dem Weißen, und es ist ihm gleichgültig, ob er Freund oder Feind den Kopf abschneidet; die Rasse ist es, die er haßt.«

»Aber wir werden dafür sorgen, daß die Hazienderos und ihre Familien und Angestellten ruhig schlafen können,« sagte der Kapitän stolz. »Die Zeiten sind vorüber, da das Militär mit Indianern förmliche Kriege führte. Eine kleine Metzelei, weiter nichts, eine Reiterattacke, und die Indianer sind in alle Winde gesprengt. Doch beenden wir dieses unerquickliche Gespräch, welches doch zu keinem Schlusse kommt, weil wir anderer Ansicht sind,« fuhr der Kapitän höflicher fort. »Sehen Sie dort Ihren Sohn und seine junge Gemahlin, sie werden aufgefordert, ein Solo zu tanzen.«

Die Neuvermählten waren vermißt worden, man hatte sie gesucht, sie in einem Gebüsch auf einer Bank gefunden und zog sie jetzt lachend und scherzend nach dem Rasenplatz. Da sie sich so lange von dem allgemeinen Vergnügen ausgeschlossen hatten, sollten sie jetzt zur Strafe ein Solo tanzen, während die übrigen zusahen.

Die Spanier kennen viele Einzeltänze, wie wir sie nicht haben. Höchstens das französische Menuett und allenfalls unser Kontre sind mit ihnen zu vergleichen; aber es tanzen dort stets nur zwei zusammen, ein Herr und eine Dame.

Auf öffentlichen Bühnen kann man öfters einen spanischen Nationaltanz sehen, etwa die Esmeralda, Castagnette, besonders häufig die Tarantella; aber es ist vollkommen falsch, wenn man glaubt, diese auftretenden Tänzer ahmten mit ihren unnatürlichen Beinverrenkungen und grotesken Sprüngen einen spanischen Nationaltanz nach; dies sind selbsterfundene Phantasietänze; der spanische Zigeuner tanzt wohl einmal für Geld so, aber niemals der wirkliche Spanier.

Alle spanischen Einzeltänze sind eher Schritttänze, die Bewegungen sind langsam und gemessen, es kommt dabei nur auf Grazie an, und die Spanier und Spanierinnen sind darin unerreichbar. Jeder Schritt wird mit einer unnachahmlichen Zierlichkeit gemacht, der Körper graziös hin- und herbewegt, ein Tuch dabei wellenförmig, geschwenkt, und das gegenseitige sich Nähern und Entfernen, wie bei unserem Kontre, hat viel mehr Bedeutung, als bei diesem, denn die Bewegungen drücken bald Liebe, bald Zorn, bald Widerwillen aus, und selbst in den Zügen läßt man dies erkennen.

Aber nie sieht man in Spanien jenes unnatürliche Beinwerfen, welches in Theatern endlosen Applaus hervorruft, und wer den wirklichen Spanier hat tanzen sehen, dem ist dieser natürliche Tanz tausendmal lieber, als jener phantastische.

So drückten jetzt Donna Mercedes und Don Pedro alles noch einmal im Tanz aus, was sie seit einem Jahre erlebt und erlitten hatten; wie er sich jetzt langsam mit ihr im Kreise drehte, so hatte er mit ihr vor einem Jahre zum ersten Male in der Villa ihres Vaters getanzt.

Wie Donna Mercedes jetzt plötzlich Don Pedros Hände von sich stieß und ihm den Rücken kehrte, so hatte sie es gemacht, als er in einem Nebenzimmer ihr auf den Knieen seine Liebe gestand; wie er dann der langsam sich Zurückziehenden mit ausgebreiteten Armen folgte, so war er seitdem der Scheuen gefolgt, und wie er sich im Kreise um sie herum bewegte und unter das, vor das Gesicht gehaltene Tuch zu spähen versuchte, um einen Blick aus ihren schwarzen Augen zu erhaschen, so war er bei Tag und bei Nacht um das einsame Haus gestrichen, um ab und zu die Geliebte zu sehen zu bekommen.

Endlich hielt er ihre Hand fest, aber nochmals entschlüpfte ihm die graziöse Tänzerin, nicht hastig, – das hätte Flucht bedeutet – nein, verschämt und doch scheu, doch Pedro ließ nicht eher nach, als bis er Mercedes gefangen hatte.

Beifallsrufe belohnten die beiden Tänzer. Noch hielt er sie in seinen Armen, da wand sich Mercedes noch einmal, diesmal aber hastig aus den Armen des Geliebten – es gehörte nicht zum Tanz – und deutete mit einem Rufe der Ueberraschung nach dem Eingange zum Garten.

Aller Augen wandten sich dorthin, die eben noch lebhaften Gruppen verstummten, und die Musik brach plötzlich mit einem disharmonischen Tone jäh ab.

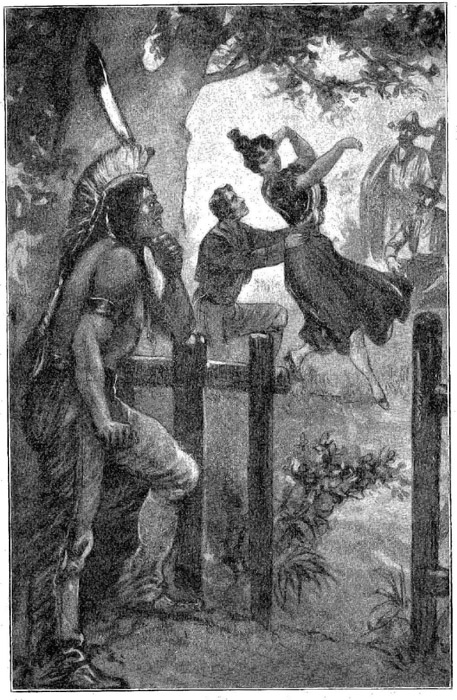

An der Gartentür lehnte eine dunkle, hohe Gestalt, ein Indianer, der wahrscheinlich schon lange unverwandt dem tanzenden Paare zugeschaut hatte, denn noch jetzt hingen seine schwarzen Augen wie gebannt an Mercedes, welche unter diesem glühenden Blicke plötzlich erschauerte.

An der Gartentür lehnte zuschauend ein Indianer.

Der Oberkörper des Wilden war nackt und ließ die sehnigen Muskeln sehen, und die Arme, mit denen er sich auf den Gartenzaun stützte, verrieten eine furchtbare Kraft. Er trug lange, lederne Beinkleider, unten weit und ausgefranst, an den Nähten ebenfalls mit Fransen geschmückt, und die durch einen Gürtel gehalten wurden, in welchem ein Messer stak. Die Füße waren mit zierlich gestickten Mokassins bekleidet.

Der Indianer war nicht zu Fuß gekommen; nicht weit von ihm stand sein Pferd an einen Baum gebunden, ein prachtvoller Mustang, und an demselben Baume lehnte die Lanze, ein langes Bambusrohr, an welchem mit Lederschnüren ein langes Messer gebunden war.

Alle Hochzeitsgäste hatten so vertieft dem Tanz des jungen Paares zugeschaut, daß niemand die Ankunft des Eingeborenen bemerkt hatte.

»Der springende Panther,« rief Don Alappo und flüsterte noch schnell dem neben ihm stehenden Kapitän, der neugierig die schwarze Gestalt musterte, zu:

»Er ist mein Gast, ich bitte Sie, ihn unbehelligt zu lassen, solange er sich auf meiner Hazienda befindet, denn die Gastfreundschaft ist mir heilig.«

Dann eilte er nach der Gartentür, schob den Riegel zurück, öffnete sie, und streckte dem Indianer die Hand entgegen.

»Es freut mich, daß der springende Panther mich besucht,« sagte er. »Tritt ein, Häuptling, und nimm teil an dem Feste, welches zur Feier der Hochzeit meines Sohnes stattfindet.«

Der Häuptling nahm die Hand, drückte sie, schüttelte aber den Kopf.

»Der springende Panther kann deine Einladung nicht annehmen,« entgegnete er auf spanisch, »seine Krieger warten auf ihn; auch kann er dir keine Pferde geben.

»Warum nicht, hast du keine? Ich brauche sehr notwendig welche, meine Rinderherden müssen ohne Aufsicht weiden, weil ich keine schnellen Pferde habe.«

»Die Krieger der Penchuenchen brauchen ihre Pferde selbst,« sagte der Häuptling finster.

Verwundert horchte der Haziendero auf, so finster hatte er den Häuptling, mit dem er in Frieden lebte, noch nie gesehen.

»Wozu? Habt ihr nicht genug, die ihr zureiten könnt?«

»Wir brauchen Tiere, die dem Zügel gehorchen, damit sie vor den grünen Reitern nicht fliehen.«

Mit den grünen Reitern meinte der Häuptling die auf der Hazienda liegenden Dragoner, die grüne Uniformen trugen. Also wußte der Häuptling schon, daß diese Soldaten seinetwegen hier waren. Das konnte schlimm werden. Jetzt galt es vor allen Dingen, sich der Freundschaft des Indianers zu versichern.

»Du bist sicher bei mir,« sagte Don Alappo freundlich. »Komm in mein Haus und stärke dich mit Speise und Trank.«

»Der weiße Häuptling ist falsch,« entgegnete der Indianer, »der springende Panther traut ihm nicht.«

»Fürchtest du dich vor ihm?« rief Don Alappo, und durch diese Frage hatte er den Widerstand beseitigt.

»Der springende Panther jemanden fürchten?« lächelte der Häuptling spöttisch und betrat den Garten.

Unterdes hatten sich die Gäste um den Häuptling versammelt und betrachteten ihn neugierig, denn nicht alle hatten ihn schon gesehen. Nur die Soldaten hielten sich entfernt und besprachen sich leise, besonders die Offiziere und der Kapitän blickten dabei mehrmals angelegentlich nach dem Indianer.

Donna Mercedes hatte überhaupt noch keinen wilden Penchuenchen gesehen; sie kannte sie nur vom Hörsagen, und betrachtete daher am gespanntesten die dunkelhäutige Gestalt. Indianer waren ihr nichts Neues, aber an der Küste hielten sich solche nur als Bettler und Landstreicher auf, verkommene Subjekte; hier bot sich ihr ein Urbild der Rasse dar.

»Die Frau meines Sohnes.« sagte Don Alappo lächelnd, weil er sah, wie der Häuptling mit durchdringendem Blicke die schlanke Gestalt Mercedes' musterte.

»Die Libelle tanzt schön, sie erfreute das Herz des springenden Panthers,« sagte der Indianer mit der seiner Rasse eigentümlichen Höflichkeit, welche diese Fremden, besonders Frauen gegenüber, stets beobachten.

»Was meint er mit der Libelle?« fragte verwundert Donna Mercedes. »Doch nicht etwa mich?«

»Gewiß,« bestätigte Don Pedro, ihr Gemahl, lachend.

»Die Indianer geben jedem, den sie zum ersten Male sehen, sofort einen Namen, der ihr Aussehen und ihren Charakter ausdrückt. Und er hat recht, wenn er dich mit einer Libelle vergleicht.«

Donna Mercedes streckte lachend dem Häuptling die Hand hin, und ehrfurchtsvoll erfaßte er dieselbe mit den Fingerspitzen, dieselbe nicht zu drücken wagend. Dann ließ er seinen Blick über sie hinwegschweifen, nach zwei Personen, welche etwas entfernt standen – dem Aufseher und Miß Petersen. Beide hatten die Augen fest auf den Häuptling gerichtet, und dieser blinzelte unmerklich mit den seinen, zwischen den dreien fand also eine Verständigung statt.

»So komm' jetzt ins Haus!« nötigte Alappo nochmals, und als Mercedes den Häuptling an der Hand faßte, um ihn fortzuziehen, fügte er hinzu: »Das ist recht, Mercedes, zeige dem springenden Panther einmal, daß auf der Hazienda unter deiner Leitung dieselbe Gastfreundschaft herrschen soll, wie unter der meinigen. Bewirte ihn selbst, so ist es alter, spanischer Brauch.«

Mit unverhohlener Bewunderung ließ der Häuptling sein Auge auf dem wunderbar schönen Gesicht des jungen Weibes, wie man sie so häufig unter den spanischen Kreolen findet, ruhen und folgte willig dem Drucke der kleinen Hand.

Mercedes führte ihn ins Hans, ließ ihn in einem der Säle, in welchem der Speisetisch noch gedeckt war, Platz nehmen und war ganz damit beschäftigt, darauf für den neuen, hungrigen Gast zu decken. Es war das erste Mal, daß Mercedes hier als Hausfrau schaltete, und der Gast ihres Schwiegervaters soll nicht in den Hütten seines Dorfes erzählen, die neue Haziendera wäre zu stolz gewesen, den roten Mann selbst zu bedienen.

Dann eilte sie hinaus, um Esten zu bestellen, und lange blickte der Häuptling mit düsteren Augen nach der Tür, durch welche sie verschwunden war. Da öffnete sich die Tür abermals, schnell sah er wieder geradeaus, denn nichts gilt den Indianern als schimpflicher, denn Neugier, Teilnahme, Freude und andere Gefühlsstimmungen zu verraten.

Aber nicht Mercedes war es, die hereintrat, sondern Fernando, der Aufseher, der mit dem Häuptling gut bekannt war. Er sah sich schnell um und trat zu dem Indianer.

»Hast du das Mädchen gesehen?« fragte er diesen.

»Ja,« entgegnete der springende Panther, »aber ich werde sie nicht rauben lassen. Deine Geschenke werde ich dir zurücksenden.«

»Warum nicht?« flüsterte Fernando unwillig. »Du warst doch bereits dazu entschlossen.«

»Weil ich glaubte, Don Alappo sei mir feindlich gesinnt.«

»Er ist es auch.«

»Du lügst,« entgegnete der Indianer finster. »Don Alappo ist redlich, sein Mund spricht so, wie sein Herz denkt. Er würde den springenden Panther nicht bewirten, wenn er ihm feindlich gesinnt wäre.«

»Was hat das mit dem weißen Mädchen zu tun? Entführe sie, sie folgt dir willig, und liefere sie dann mir aus.«

»Ich kann es nicht, weil sie ein Gast des Don Alappo ist. Wäre sie es nicht, so würde ich deinen Wunsch erfüllen, den ich zwar nicht verstehe, aber ich frage nicht darnach, denn ich bin dir Dank schuldig.«

Fernando hatte einst bei einem Jagdausflug den Häuptling aus Lebensgefahr gerettet. Er hatte das Raubtier, welches den Häuptling schon verwundet, erschossen, und der springende Panther war ihm dankbar dafür.

»Das ist kein Grund für mich.«

»Aber für mich,« fugte der Häuptling stolz. »Gib dir keine Mühe mehr, der springende Panther hat gesprochen.«

Mit einem wütenden Blick auf den Indianer verließ Fernando das Zimmer, denn draußen erklangen Schritte. Mercedes trat ein und hieß die nachkommenden Mägde die Schüsseln auf den Tisch setzen, schenkte selbst den roten Wein ins Glas und setzte sich dem Häuptling gegenüber, ihm zuschauend und bedienend.

Ohne sich nötigen zu lassen, langte der Indianer zu. Himmel, was konnte dieser Mensch essen! Ohne daß er sich der Gabel oder des Tischmessers bediente, verschwand ein Gericht nach dem anderen in den grundlos scheinenden Magen, die prachtvollen Zähne zermalmten die stärksten Knochen, als gehörten sie wirklich dem Gebiß eines Panthers an, und jedesmal, ehe er ein Glas Wein hinuntergoß, wischte er sich die fettriefenden Finger in dem langen, straffen Haare ab, das ihm wild und ohne Schmuck um den Kopf hing.

»Habt Ihr lange nichts gegessen?« fragte Mercedes teilnahmsvoll und schenkte ihm das Glas wieder voll.

»Seit zwei Tagen und zwei Nächten haben die Lippen des springenden Panthers nichts berührt.«

»Armer Mann, dann kann ich mir Euren Hunger und Durst erklären.«

»Der springende Panther hungert nie,« entgegnete der Indianer einfach, »er ißt, wenn er Essen hat, und braucht keins, wenn er nichts hat.«

»Wenn Ihr in Eurer Hütte seid, sorgt aber doch Eure Frau dafür, daß Ihr genug zu essen habt.«

»Der springende Panther besorgt sich seine Mahlzeit selbst,« entgegnete er, »seine Hütte ist leer – er besitzt keine Squaw, die für ihn sorgt.«

Mercedes betrachtete den Mann ihr gegenüber jetzt genauer und mußte sich gestehen, daß etwas Schönes in seinen ehernen Zügen war. Es lag etwas Herausforderndes neben der unbändigen Wildheit darin, und das große, schwarze Auge mußte in der Leidenschaft furchtbar blitzen können.

»Ist es wahr, daß die Penchuenchen weiße Mädchen rauben?« fragte sie dann schüchtern.

»Nur ihren Feinden, aber jetzt leben wir mit den Weißen in Frieden.«

»Aber wie kann ein Mädchen den Mann lieben, der sie mit Gewalt entführt?«

Der Häuptling stand auf.

»Der springende Panther ist ein großer Häuptling, das Mädchen würde ihn lieben lernen,« war die selbstbewußte Antwort, »und wenn es ihn nicht liebt, so würde er es zur Liebe zwingen.«

Mercedes schrak zusammen. Sie sah plötzlich, mit welcher Glut das Auge des Häuptlings auf ihr ruhte; eben, als er die letzten Worte sprach, schloß die Musik draußen mit einem leidenschaftlichen Crescendo – die wilde, dunkle Gestalt vor ihr – sie begann sich in dem Zimmer zu fürchten.

»Geht in den Garten, ich bitte Euch,« sagte sie ängstlich, »Don Alappo erwartet Euch.«

Ein düsteres Lächeln umspielte die schmalen Lippen des Häuptlings, als er der Aufforderung gehorchte. Er ging nach der Tür, welche ins Freie führte, und betrat den Garten. Auf den ersten Blick sah er, daß sein Pferd nicht mehr draußen, sondern im Garten angebunden stand und die Lanze sich nicht in der Nähe befand.

Neben dem Pferde stand Don Alappo und besprach sich eifrig mit dem dicken Hauptmann. Eine Menge Soldaten lagerten um sie her. Trotz der eintretenden Dunkelheit entging dem Häuptling nicht, daß die Soldaten ihre Lassos in den Händen zum Wurfe bereit trugen.

Die an den Grenzen der Indianergebiete liegenden Soldaten tragen alle Lassos, in Nordamerika sowohl, wie in Südamerika, und sie wissen sie fast ebensogut zu gebrauchen, wie die Indianer selbst, einfach daher, weil diese Menschen meist selbst in der Nähe von Indianern aufgewachsen sind, früher auch oft Vaqueros oder Cowboys gewesen sind.

»Die Schuld falle auf Sie!« rief Don Alappo heftig. »Ich wasche meine Hände in Unschuld.«

Er hörte nicht mehr die spöttische Bemerkung des selbstbewußten Hauptmanns, sondern wandte sich kurz um und ging nach dem anderen Teile des Gartens. Den Häuptling hatte er nicht aus der Villa heraustreten sehen.

Langsam, ohne Unruhe zu zeigen, schritt der springende Panther auf sein Pferd zu. Er beachtete weder die erwartungsvoll dastehenden Gäste, noch die Soldaten, die sich um das Pferd drängten.

Da trat ihm der dicke Hauptmann entgegen.

»Springender Panther,« rief er, die Hand am Degen, »du bist mein Gefangener, versuche keinen Widerstand!«

Doch schnell sprang er erschrocken zur Seite, in der hochemporgehobenen Hand des Häuptlings funkelte das Messer. Mit einem Satz war derselbe unter den Soldaten, die ebenfalls erschrocken zurückwichen, und im nächsten Augenblick saß der Häuptling im Sattel. Ein Schnitt mit dem Messer, das Pferd war frei, es fühlte den Schenkeldruck seines Herrn, bäumte sich hoch auf und wollte die Reihen der Soldaten mit flüchtigem Huf durchbrechen.

Da schallte ein vielstimmiges Gelächter durch den Garten, aus den Kehlen der Soldaten kommend, der springende Panther war einer ihrer Listen zum Opfer gefallen.

Er hatte in dem hohen Grase nicht bemerkt, daß an den Hinterfüßen seines Pferdes eine Schlinge befestigt war, welche einige Soldaten in der Hand hielten. Wohl machte das Roß einen Satz nach vorwärts, dann aber wurde die Schleife zugezogen, und Roß und Reiter wälzten sich am Boden.

Noch ehe der springende Panther den Boden berührte, hatten sich die Soldaten schon über ihn geworfen, und ehe er von dem Messer, seiner einzigen Waffe, Gebrauch machen konnte, war er von den in derartigen Sachen geschickten Soldaten der Wildnis schon gebunden.

Hilflos lag er am Boden.

»Der springende Panther macht seinem Namen keine Ehre,« lachte der dicke Hauptmann, sich über ihn beugend. »Na, Bursche, jetzt wirst du die Pferde wohl hergeben müssen, sonst hast du die Pampas zum letzten Male gesehen. Diesen neuen Kniff kanntest du wohl noch gar nicht, he?«

Der Häuptling beachtete den Spott nicht, er sah gleichgültig vor sich hin, und als Don Alappo auf ihn zugeeilt kam und ihm beteuerte, daß diese Gefangennahme wider seinen Willen vorgenommen worden wäre, wandte er dem Sprecher verächtlich den Rücken.

Er wurde in eine hochgelegene Kammer der Villa gebracht und von zwei Soldaten scharf bewacht, welche niemandem den Zutritt erlauben sollten, selbst dem Hausherrn nicht, weil der Hauptmann von diesem einen Befreiungsversuch fürchtete.