|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die sieben Reiter hatten, Juba Riata an der Spitze noch in derselben Nacht den Paß von Villa-Rica, den einzigen Weg durch das Gebirge, passiert und erst am frühen Morgen mitten zwischen riesigen Bergen einige Stunden im Freien der Ruhe gepflegt.

»Zwei Tage müssen wir unsere Gäule in scharfem Trab halten,« hatte der mürrische Juba erklärt, »ehe wir das Dorf des springenden Panthers erreichen,« das heißt, wenn es sich noch dort befindet, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Unter Umständen können wir aber auch noch zwei Wochen galoppieren, ehe wir ihn finden.«

»Sollten wir ihn nicht einholen können, wenn wir unseren guten Pferden die Sporen zu kosten geben?« fragte Harrlington.

Juba warf ihm einen spöttischen Blick zu.

»Warst du schon einmal im Westen Amerikas?« fragte er gelassen.

»Nein.«

»Dann weißt du auch nicht, wie Indianer reiten. Versuche eher, den Sturmwind einzuholen, als einen Indianer, solange er ein Pferd zwischen den Beinen hat und einen Vorsprung.«

Damit streckte sich der lange Mestize gemächlich neben dem Feuer aus, welches die kühle Morgenluft erträglich machte, zog eine Pfeife aus dem Gürtel und begann in langen Zügen den Rauch in die Lunge zu ziehen, ihn dann in dunklen Wolken aus Mund und Nase zugleich wieder ausstoßend. Nachdem er sich so einige Minuten dem Genüsse des Rauchens hingegeben hatte, wickelte er sich in seine Decke, die er vor dem Sattel auf das Pferd geschnallt trug, und lag in der nächsten Sekunde in tiefem Schlaf.

Sein Gefährte, Don, hatte gleich von vornherein auf unsere Freunde einen besseren Eindruck gemacht, als der grobe, aber aufrichtige und treue Juba. Er hatte eine einnehmende Physiognomie, redete auch, was aber bisher nur ein einziges Mal geschehen war, die Herren auf englisch an und zeigte überhaupt in seinem ganzen Benehmen ein gebildeteres Wesen, als man bei einem wilden Pampasjäger vermuten sollte.

Jetzt rückte er zu den Herren an das Feuer, welche sich noch unterhielten, und sagte:

»Nehmt nichts für ungut, Juba ist ein braver Kerl, nur etwas ungeschliffen! Er hat aber recht, einen Indianer kann man bei einem Vorsprung schwer einholen. Wißt Ihr, wie wir in Amerika über die Reiter denken?«

»Nun?« fragte Hendricks, den dieses Thema ganz besonders interessierte.

»In ganz Amerika gilt dasselbe Gesetz, gleichgültig, ob es Nord- oder Südamerika ist: der weiße Mann im Osten reitet sein Pferd so lange in schnellster Gangart, bis es zusammenbricht; der Mann des Westens jagt sein Pferd so lange, bis es stürzt, reißt es wieder auf und reitet weiter, bis es abermals zusammenbricht; der Indianer aber spornt seinen Gaul so lange zum schnellsten Jagen an, bis das Tier krepiert; Mitleid kennt er weder mit sich, noch mit irgend einer anderen Kreatur. Die Beschaffenheit des Landes mag einen solchen Unterschied hervorbringen, der rauhe Westen erzieht derbere Menschen, als der mildere Osten.«

Nicht ohne Erstaunen hatten die Engländer dem Jäger zugehört; sie glaubten einen Philosophen vor sich zu haben, wie man sie oft unter Leuten, welche beständig in der Einsamkeit leben, vorfindet.

»Ich glaube, Ihr seid nicht immer Jäger gewesen,« meinte Charles Williams. »Seid Ihr Amerikaner?«

»Ich bin Amerikaner,« sagte der junge Mann. »Amerika ist mein Vaterland, welches ich in unbeschränkter Freiheit durchstreife, ich kenne keine Grenze, ich nenne kein Haus mein eigen, kein Bett, keine Familie; der ganze Erdteil gehört mir, und ich bin glücklich. Ich bin einst zu etwas Besserem erzogen worden, aber ich durchkreuzte die vorsorglichen Pläne meines Vaters und bereue nicht, dies getan zu haben. Ich bin glücklich, denn – ich – bin – frei!«

Beim Sprechen der letzten Worte hatte sich der Mann hintenüberfallen lassen, und kaum war die letzte Silbe verklungen, so schnarchte er schon mit Juba Riata um die Wette. »Er ist wirklich ein glücklicher Mensch,« seufzte Charles Williams, wickelte sich in seine Decke und versuchte ebenfalls, die wenigen Stunden schlafend zu verbringen, denn der kommende Pampasritt erforderte die Kräfte eines ausgeruhten Mannes.

Durch den Ruf: ›Halloh, Jungens‹, wurden einige Stunden später die Schläfer geweckt, und sahen, noch traumumfangen, Juba Riata bereits neben einem frisch angemachten Feuer sitzend, den Kessel mit dampfendem Kaffeewasser behütend, während Don die spärlichen trockenen Zweige von Büschen zusammensuchte, um dem Feuer, neue Nahrung zu geben.

Gedrückt schlürften die Herren den in Blechtassen gereichten Kaffee und kauten das zähe, getrocknete Fleisch. Müde und niedergeschlagen, wie sie jetzt waren, mundete ihnen das Picknick durchaus nicht.

Dann ging es weiter; die ausgeruhten Pferde tänzelten unter den Reitern, aber nicht zu besonderer Freude der englischen Herren. Von dem Schlafe auf feuchter, harter Erde schmerzten ihnen die Glieder.

Die beiden Führer ritten stumm nebeneinander durch das kniehohe Gras, selten einmal ein Wort wechselnd, und die Herren verhielten sich gleichfalls schweigsam.

Als die Sonne schon bald den Zenit erreicht hatte, zügelte Don sein Pferd und blieb neben den Engländern, während Juba, stumm und finster, wie gewöhnlich, zehn Meter vorausritt und nur ab und zu seinem Pferde eine Liebkosung sagte. Das Tier war das einzige, welches trabte, schon dadurch seine Güte zeigend. Man sieht in Amerika nur wenige, einst wild gewesene Tiere, welche sich diese Gangart angeeignet haben, denn der Mustang bewegt sich nur im Schritt, Galopp oder Karriere, der Trab ist ihm fremd.

»Das sind die Pampas,« sagte Don, sein Roß neben die Engländer lenkend, und beschrieb mit dem Arm einen Kreis.

Es kam den Freunden vor, als wolle er mit diesen Worten und dieser Bewegung ihnen das Gebiet bezeichnen, über welches er wie ein König zu befehlen habe, jenes ungeheure, jetzt noch wellenförmige Steppenland, bei dessen Anblick die eigene Person plötzlich zu einer unsagbaren Kleinheit, zu einem Nichts zusammenschrumpft.

Die sieben Männer waren die einzigen lebenden Wesen in dieser Graswüste, die durch die grünen Halme huschenden Insekten abgerechnet, wenigstens schien es so. Die Tiere in den Pampas sind ungeheuer weitsichtig, sie erkennen den Menschen schon, wenn sie selbst diesem nur wie Punkte erscheinen, und ziehen sich scheu vor ihm zurück oder verstecken sich.

Es gehören schnelle Rosse dazu, das Wild der Pampas zu jagen, Schußwaffen werden wenig nutzen. Die Indianer bedienen sich weder des Pfeiles und Bogens, noch des Gewehres, wenn sie jagen; die Bola und ihr halbwilder Mustang, der mehr dem Schenkel, als dem Zügel gehorcht, genügen ihnen.

Mit der Bola fangen sie Pferde, Gazellen, den Kasuar – das ist der amerikanische Strauß – und selbst den Panther. Die Bleikugeln werden mit nie fehlender Sicherheit geschleudert. Auf was der Indianer zielt, das ist im nächsten Augenblick von den drei Riemen umschlungen.

Am Abend erreichten die Reisenden einen breiten Strom, und ohne sich auch nur umzusehen und ein Wort zu sprechen, lenkte Juba Riata sein Roß in die Fluten. Willig begann dieses die Schwimmtour durch das reißende Gewässer.

»In den Pampas gibt es keine Fährleute,« wandte sich Don lächelnd an die Herren, »auch wir müssen dem Beispiele Jubas folgen. Schwimmen Eure Pferde gut?«

Man hatte noch keine Probe damit gemacht, aber es zeigte sich, daß sie das Wasser nicht scheuten. Die Pferde von Südamerika sind an derartige Reisen schon gewöhnt. Wacker kämpften sie gegen die Strömung und hatten nach einer Viertelstunde das jenseitige Ufer erreicht, sie waren allerdings weit abgetrieben worden.

Das Unangenehmste für die Reiter war, daß sie die Waffen beständig über Wasser halten mußten, was für eine Viertelstunde eine große Anstrengung bedeutete. Juba wie Don hatten es sich bequem gemacht, sie trugen Revolver wie Munition mittels ihrer Lassos auf den Kopf gebunden.

Mit triefenden Kleidern wurde weitergeritten, doch Don teilte den Engländern mit, daß Juba bald einen geeigneten Lagerplatz wählen würde. Es wehte ein kalter Wind, der an Heftigkeit immer zunahm, und am Horizont stiegen schwere Wolken auf. Juba Riata wollte daher hügeliges Terrain erreichen, von dem man mehr Schutz vor dem Winde erwarten konnte.

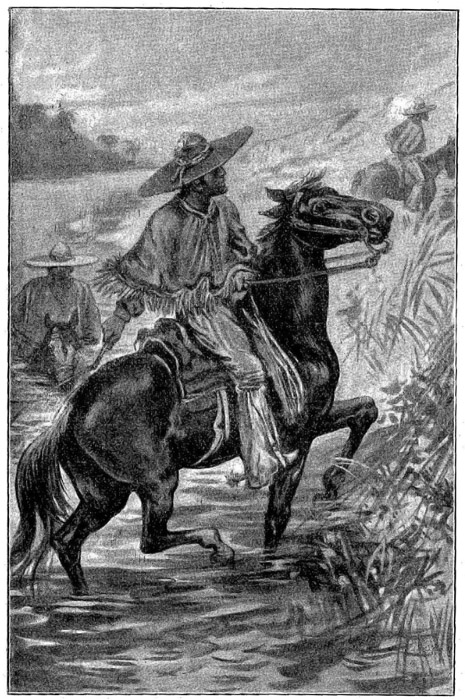

Mit triefenden Kleidern wurde weitergeritten

Aber dem Regen konnte man nicht entgehen, wenn er wirklich fiel. Das konnte eine nasse Nacht geben.

Eine Stunde später flackerte zwischen zwei Hügeln ein prächtiges Feuer, an welchem sieben Männer ihre nassen Kleider trockneten und die durchfrorenen Glieder wärmten. Man befand sich ziemlich weit im Süden, und die Nächte waren daher kalt.

Juba hüllte sich, wie gewöhnlich, in seine Decke, brannte die Pfeife an und fühlte sich nun in einer recht gemütlichen Stimmung, was man daraus ersah, daß er gesprächiger wurde. Er hatte bis jetzt den Herren kein Wort gegönnt, nicht einmal einen Blick, sondern war immer ernst und schweigsam zehn Meter vorangeritten, unablässig die Pampas abspähend, ohne aber etwas entdecken zu können. Wenigstens hatte er niemals etwas davon gesagt.

Harrlington brachte aus seinen mitgenommenen Vorraten eine wohlgefüllte Flasche mit Brandy zum Vorschein, und schon beim bloßen Anblick dieses Belebungsmittels verzogen sich die sonst so grimmigen Züge des Lassowerfers zu einem schmunzelnden Lächeln. Weder er, noch Don verschmähten dieses Produkt der Zivilisation. Mit Wohlbehagen ließen sie den belebenden Trank durch die Kehle laufen.

»Das wärmt besser, als die dickste Decke,« schmunzelte Juba, die am Schnurrbart hängengebliebenen Tropfen mit der Zunge sorgsam ableckend. »Der Brandy ist doch ein bedeutend besserer Stoff, als der verdammte Aepfelwein der Indianer, nach dem man noch acht Tage lang Leibschmerzen verspürt.«

»Müssen die Trinkfeste jetzt nicht bald beginnen?« fragte ihn sein Gefährte.

»Die Aepfelquetschen arbeiteten schon vor vierzehn Tagen,« war die Antwort, »und hätte ich nicht gewußt, daß wir jetzt gerade zu den Zechgelagen eintreffen, so hättest du mich wohl schwerlich bei dieser Jahreszeit zu einem Ritte durch die Pampas verleiten können.«

Juba leckte abermals mit der Zunge über die bärtigen Lippen, der Gedanke an eine Trinkerei in Aepfelwein mußte ihm doch nicht so unangenehm sein, wie er gesagt hatte, wenigstens verschmähte er das saure Getränk nicht, so lange er kein anderes hatte.

»Was für Festgelage sind das, von denen Ihr sprecht?« wandte sich Harrlington an den gefälligeren Don; doch Juba war guter Laune, er selbst übernahm die erwünschte Erklärung.

»Sieh, Fremder,« sagte er, »ein jedes Volk in ganz Amerika kann irgend ein Getränk bereiten, nach dem man sich leicht fühlt, als müßten einem Flügel anwachsen, und welches das Herz fröhlich macht. Ich bin weit herumgekommen, aber überall wird etwas gebraut, entweder aus Wurzeln, Beeren, Früchten, Blättern oder sonstwie; ja, mir erzählte einmal ein Indianerhändler, oben im Norden machten sie aus Kuhmist einen lieblichen Schnaps. Alle Indianer lügen zwar furchtbar, würde ihm dies auch nicht glauben, wenn ich nicht dort« – Juba deutete nach Nordosten – »selbst einmal bei einem Volke gesehen hätte, welches in großen Wäldern lebte, pfundschwere Ringe in Nase und Ohr trug und durch ein hohles Rohr Pfeile blies, wie es sich einen noch viel ekelhafteren Trank bereitete, nach dem sie aber wie angeschossene Fischreiher herumtaumelten. Alte, häßliche Weiber saßen um eine große Schüssel herum, kauten Brot klein und spuckten dieses in das Becken, dann kam Milch darüber, das Gebräu blieb einige Tage stehen und wurde getrunken. Die Leute sagten, der Speichel dieser alten Weiber schmecke süßer als Honig, und tranken dieses eklige Gebräu mit dem größten Behagen. Faktum ist es aber, daß sie furchtbar betrunken wurden.«

»Es waren Botokuben,« unterbrach Williams den plötzlich redselig gewordenen Mestizen, »Eingeborene von Brasilien. Der menschliche Speichel hat die Fähigkeit, einige Substanzen zur Gährung zu bringen, wodurch Alkohol entsteht.«

Der Mestize spuckte nachdrücklich aus, um seinen Ekel zu zeigen, obgleich er gar nicht wählerisch war, wie die Herren später erfahren sollten.

»Wie kamt Ihr nach Brasilien?« fragte ihn Davids.

Einem anderen hätte Inda Riata vielleicht geantwortet: »das geht dich nichts an,« dem ernsten Manne gegenüber mit den festgeschlossenen Lippen, die sich fast niemals öffneten, und der immer so kalt und besonnen blickte, benahm er sich höflicher.

»Hatte mich einer Expedition angeschlossen,« knurrte er, »bin aber desertiert, denn das Schleichen im Walde gefiel mir nicht, mußte zu oft zu Fuße gehen.«

Der Mestize sah nachdenkend vor sich hin, dann lachte er mit einem Male auf.

»Dachte damals, die Leute mit den Brillen, die an jeder Blume herumschnüffelten und über jeden Vogel stundenlang stritten, könnten doch nicht ordentlich reiten. Im Walde waren die Pferde sowieso überflüssig, und so band Juba Riata eines Nachts zehn Pferde an seinen Lasso und juchhei, fort war er, auf Nimmerwiedersehen. Kaufte mir für die zehn Pferde eine Frau von den Penchuenchen, habe den Kauf aber bereut, die Pferde wären mir jetzt lieber, als eine Frau, die nicht genug arbeiten kann.«

Das offene Geständnis gab unseren Freunden zu denken.

Juba hatte die Expedition also bestohlen, er schämte sich nicht einmal, es zu gestehen, sondern prahlte noch damit. Doch was half's, sie brauchten ihn jetzt. Ueberdies machte der Mestize trotz alledem einen günstigen Eindruck auf sie, und noch mehr sein Gefährte Don. Auf letzteren hätten sie sich unbedingt verlassen; auch ersterer war jedenfalls treu, nur über die Begriffe von Gut und Böse war er sich nicht völlig klar.

Behandelte man ihn gut, oder fügte man sich ihm vielmehr, so war von ihm nichts Schlechtes zu erwarten, aber die Dienste eines Dieners durfte man nie von ihm verlangen.

»Die Indianer der Pampas brauen sich Wein aus Aepfeln?« begann Harrlington nach einer Weile wieder.

»So ist es,« nickte der Mestize, der in seine alte Schweigsamkeit gefallen war, wahrscheinlich, weil er sich voll und ganz mit seiner Pfeife beschäftigte.

»Und die Trinkgelage beginnen jetzt?« wandte sich der Lord an den höflicheren Don.

»Sie müssen bald anfangen.«

»Ihr wollt die Indianer, welche sich jetzt am Trinken ergötzen, aufsuchen und an den Zechereien teilnehmen?« fragte Harrlington weiter, und eine böse Ahnung stieg in ihm auf.

Der Pampasjäger lächelte.

»Wir müssen die Häuptlinge aufsuchen, durch deren Gebiet wir reiten,« antwortete er dann, »sonst würden wir sie bald auf unseren Fersen haben und ihre Lanzenspitzen vor uns sehen. Wo aber ein Zechgelage stattfindet, müssen wir auf die Einladung hin daran teilnehmen, oder wir dürfen nie auf die Unterstützung hoffen, die wir gebrauchen. Der Indianer ist nie empfindlicher, als betreffs der Gastfreundschaft; wer sie verschmäht, ist sein Todfeind.«

Dagegen ließ sich also nichts machen.

»Ihr könnt Euch leicht denken, wie besorgt wir um das Schicksal der Dame sind, zu deren Befreiung wir uns hier befinden,« sagte Harrlington zu Don, hoffend, von diesem eher, als von dem brummigen Riata etwas über das zu erfahren, was die Herren stetig mit Besorgnis erfüllte. »Sie ist eine Freundin von uns. Werden die Indianer sie gegen ein gutes Geschenk ausliefern?«

»Hätten wir, Riata und ich, uns sonst als Führer von Euch anwerben lassen?« war die einfache Antwort. »Wir sind vielleicht rohe Menschen, aber ehrlich, allerdings nach unserer Weise, die Ihr nicht immer verstehen werdet. Nie hatten wir uns zu diesem Unternehmen dingen lassen, wenn wir uns keinen Erfolg versprachen. Für Lohn allein arbeiten wir nicht, wir müssen Erfolg in Aussicht haben, sonst fehlt uns der Antrieb.«

Die Herren, welche erwartungsvoll der Antwort des Jägers entgegengesehen hatten, denn diese Frage brannte schon lange auf ihren Zungen, atmeten freudig auf.

Aber noch eins mußten sie erfahren, ehe sie ihre Unruhe bemeistern konnten.

»Wie behandeln die Penchuenchen ihre weiblichen Gefangenen? Sie rauben die Mädchen doch, um sie zu ihren Weibern zu machen. Gebrauchen sie, um das zu erreichen Gewalt?«

Noch hatte Harrlington diese in verzagtem Tone gestellte Frage nicht völlig ausgesprochen, als Hendricks leise seinem Freunde Williams zuflüsterte:

»Was zum Teufel lacht dieser Kerl nur immer? Dies Lachen bei einer so ernsten Sache gefällt mir nicht.«

»Ich kann es mir auch nicht erklären,« gab Charles ebenso leise zurück, »mir scheint fast, als hätte Don etwas zu sagen, womit er nicht herauswill. Mir kommt es manchmal vor, als amüsiere er sich über uns.«

»Seid ohne Sorge um ihr Schicksal!« entgegnete Don, der wirklich ein sehr heiteres Gesicht gemacht hatte.

»Die Penchuenchen machen allerdings die gefangenen Mädchen zu ihren Weibern, aber nicht so schnell, wie Ihr vielleicht glaubt. Der Penchuenche ist nicht roh, er versucht erst, die Liebe eines Mädchens zu erlangen, und solange er dies nicht erreicht, betrachtet er sie nur als Sklavin, daß heißt, er läßt sich von ihr bedienen. Ein Glück ist es immer für die Geraubten, daß es für einen Krieger sehr schimpflich gilt, seine Leidenschaft nicht im Zaume halten zu können. Der Indianer weiß übrigens, daß ein weißes Mädchen ihn doch nicht so liebt, wie ein rothäutiges, und er zieht es vor, ein Lösegeld für sie zu erhalten. Wird dieses nicht geboten, so kann es allerdings vorkommen, daß er sie wirklich zu seinem Weibe macht, aber dies sind Ausnahmen und ereignen sich nicht oft.«

»Was wird dann aus dem Mädchen?«

»Sie bleibt seine Sklavin und ist unglücklicher, als wäre sie sein Weib, denn sie muß dieselbe schwere Arbeit verrichten, wie die Indianerinnen, wird aber noch dazu verachtet. Der Indianer, dem sie ihre Liebe verweigert hat, straft sie auf diese Weise. Selten braucht er Gewalt, dann aber niemals sofort, es vergehen Wochen, ja Monate, ehe dies geschieht. Ich kenne die Penchuenchen, glaubt meinen Worten!«

»Gott sei Dank!« seufzte Harrlington auf. »Auch den übrigen Männern fiel eine Zentnerlast vom Herzen, und John Davids' bis jetzt so furchtbar finsteres Gesicht klärte sich seit langer Zeit zum ersten Male wieder auf.

Die Nacht hatte sich vollkommen herabgesenkt, der Wind hatte sich gelegt, aber kein Stern zeigte sich am Firmament. Der Himmel wurde von einer dunklen Wolkenschicht vollkommen bedeckt. Das Feuer drohte zu erlöschen.

Juba Riata erhob sich von seiner Decke, klopfte die Pfeife an einem Stein aus und winkte Don. Beide entfernten sich in die Nacht hinaus, kehrten aber bald zurück, jeder einen großen Arm voll Reisig tragend, mit dem sie das Feuer wieder anschürten, den Rest schichteten sie daneben auf.

»Es ist die letzte Nacht, die wir an einem Holzfeuer zubringen,« sagte Juba. »Morgen schon feuern wir mit Pferdemist, den wir jeden Abend sammeln müssen. Wird das die Herren auch nicht genieren?«

Es sollte Spott in diesen Worten liegen, aber Harrlington antwortete ruhig:

»Wir kennen das. In den Gegenden, wo Kamele existieren, also in Sandwüsten, kann auch nur von deren Unrat Feuer gemacht werden.«

»Gib mir noch einmal deine Flasche,« wandte sich Juba an den Lord und musterte den Himmel, »wenn man sich innerlich angefeuchtet hat, empfindet man die äußerliche Nässe weniger.«

Der Pampasjäger prophezeite also Regen. Das konnte eine böse Nacht werden, ohne Zelte, ohne Schutz, ohne trockene Kleider – nur die wollenen Decken zum Einwickeln.

Jeder suchte sich einen geeigneten Platz zum Lager aus; die Nähe des Feuers wurde nicht beachtet, die schnell verbrennenden Aestchen lieferten nicht genug Wärme, sie diente nur zur Bereitung des Abendbrotes. Gefahr war nicht zu fürchten, sie stammte denn von Menschen, und diese ließen sich auch von einem Feuer nicht abschrecken.

Juba und Don verschwanden wieder in der Finsternis, sie suchten sich einen Schlafplatz abseits, und ebenso gingen Hendricks und Williams etwas vom Feuer ab, weil sie eine Bodensenkung gefunden hatten, in der sich mit Hilft der Decke ein recht angenehmes Bett machen ließ.

Bald lagen die beiden Engländer nicht weit voneinander entfernt am Boden und waren mit ihrer Schlafstelle auch ganz zufrieden.

»Wie schön wäre es,« seufzte Williams, ehe er nach dem ermüdenden Ritte einschlummerte, »könnten wir hoffen, alle die wiederzufinden, für welche wir zwei Jahre lang gesorgt haben. Ach, nur eine einzige ist davon übrig. Warum wartete sie nicht auf uns? Konnte sie sich nicht denken, daß wir vor Angst um sie vergehen? Nein, dieses Mädchen muß sich natürlich sofort wieder von den Indianern rauben lassen!«

»Wirklich, es ist herrlich hier,« sagte Hendricks nach einer kleinen Weile, um seinen in letzter Zeit sehr niedergeschlagenen Freund auf andere Gedanken zu bringen, »es ist das erstemal, daß ich eine kalte Nacht im Freien verbringe, aber sie ist wirklich so schön, wie eine tropische, wo man vor Hitze nicht schlafen kann. Unter meiner Decke fühle ich mich ganz behaglich. Wenn es nur nicht regnet; das könnte eine schöne Geschichte werden! Was meinen Sie, Williams, werden wir verschont bleiben?«

Doch Williams antwortete nicht mehr; er mußte entweder schon schlafen oder hing wieder trüben Gedanken nach, sich schlafend stellend, um nicht darin gestört zu wenden.

»Wenn es nur nicht regnet,« dachte Hendricks nochmals, wickelte sich fester in die Decke, so daß nur Augen und Nasenspitze heraussahen, warf noch einen besorgten Blick nach dem trüben Himmel und war gleich darauf sanft entschlafen.

Auch Williams hatte sich nicht nur verstellt; er schlief wirklich, und der Traumgott zauberte ihm Bilder vor, nach deren Verwirklichung der arme Charles sich sehnte. Der Traum mußte ihm Ersatz für das Leben bieten

Ihm träumte, er befände sich mit einer Person in einem Boote und fuhr auf dem blauen Meer, das Herz voll Glück und Ruhe, die Arme fest um die andere Person geschlungen, und er konnte nichts weiter als deren Namen nennen, Betty! Aber in diesem einen Worte lag alles, was er zu sagen gehabt hätte. Ja, es war Miß Thomson, die bei ihm war; er wunderte sich nicht darüber, daß er sich in einem Boote auf dem Meere befand; er sorgte sich auch nicht darum, daß sie weder Wasser, noch Nahrungsmittel bei sich hatten; er dachte überhaupt nicht an die Zukunft, sondern er stammelte nur den Namen des Mädchens, das er liebte, und lauschte dann wieder dem Worte, welches sie lispelte: Charles. Es klang ihm wie himmlische Musik, er wurde nicht müde, es zu hören.

Da aber mischte sich ein anderer Klang in diese Engelstimme; es war ein dumpfer Donner, und als er erschrocken aufblickte, sah er, daß sich der Himmel unterdes mit finsteren Wolken überzogen hatte, aus denen fortwährend unter Donnergekrach die Blitze zuckten.

Noch war ihm die Größe der Gefahr nicht zum Bewußtsein gekommen, als schon das Meer, obgleich gar kein Wind vorhanden war, furchtbar zu wüten begann; die Wellen zischten schrecklich, aber noch schrecklicher war, daß sich das Boot mit Wasser zu füllen anfing und Charles vergebens versuchte, die Arme von dem geliebten Mädchen zu lösen. Es schien mit ihm verwachsen zu sein, er konnte also nichts tun, um das Wasser aus dem Boot zu schöpfen.

Das kleine Boot sank schnell. Schon fühlte Charles das Wasser an seinen Füßen, schnell kam es höher und benetzte bereits seinen Leib.

»Charles!« rief Betty noch immer. Sie schien keine Angst zu fühlen.

Die Wellen drohten schon des Mannes Mund zu verschließen; mit der letzten Anstrengung, sich über Wasser zu halten, rief er laut:

»Halte dich fest, ich will dich retten, aber bewege dich nicht, sonst müssen wir ertrinken.«

»Schwimmen Sie schon?« rief da plötzlich eine männliche Stimme über Charles. »So weit ist es bei mir noch nicht, mir reicht es erst bis an die Kniee. Aber so stehen Sie doch auf, Williams, Sie liegen ja noch immer am Boden. Gerechter Gott, was für einen Schlaf haben Sie. Sie liegen ja wie in einer gefüllten Badewanne.«

Erschrocken fuhr Williams auf. Hendricks rüttelte ihn am Arm und half ihm auf. Das Wasser ging dem am Boden Liegenden schon über den ganzen Körper weg.

Himmel, was für ein Regen war das!

Es regnete nicht. Es goß wie mit Eimern herab, immer einen Strahl nach dem anderen, und dazu zuckten die Blitze wie feurige Schlangen durch die Luft, und der Donner rollte unaufhörlich.

»Wo sind unsere Gefährten?« rief Charles, seine Decke, die nur noch ein nasser Lappen war, aufraffend.

»Ertrunken oder weggeschwemmt,« stöhnte Hendricks, im Wasser herumpatschend.

Alles Rufen war vergebens.

»Wie lange sind Sie schon wach? Regnet es schon lange?« schrie Charles seinem Freunde zu.

»Bin auch eben erst erwacht,« war die Antwort, »als Sie mich aufforderten, ich solle mich an Sie anklammern. Lange kann es aber noch nicht regnen, sonst wäre ich sicher eher aufgewacht.«

»Unsinn,« schrie Charles und patschte weiter ziellos im Wasser herum, »es muß schon lange regnen, das Wasser steht ja schon einen halben Meter hoch.«

»Der Regen läßt nach.«

»Was hilft das, wenn die ganze Gegend innerhalb einer Viertelstunde überschwemmt ist? Himmel, Herrgott, ich bin wie aus dem Wasser gezogen!«

»Sind wir auch,« gab Hendricks kleinlaut zu, »und keine Aussicht, vor morgen früh trocken zu werden.«

Das Gewitter dauerte noch lange an, aber der Regen hörte bald auf. Kein Tropfen kam mehr vom Himmel, doch das Wasser fuhr fort, unter ihnen zu rauschen. An ein Niederlegen war nicht zu denken, und so weit sie auch gingen, sie fanden keinen trockenen Boden.

Schließlich blieben die beiden Durchnäßten ruhig stehen und ließen sich das Wasser um die Füße spülen. Charles fand sogar seinen Humor in dieser verzweifelten Lage wieder, wenn ein Blitz die traurige Figur seines Freundes beleuchtete.

»Durch und durch naß,« jammerte Hendricks, »wie zum Teufel sollen wir nur die Füße trocken bekommen, wenn die ganze Pampas unter Wasser steht?«

»Stellen Sie sich immer auf einen Fuß und lassen Sie den anderen trocknen,« riet ihm Charles. »Ohne Regenschirm wage ich mich aber niemals wieder in die Pampas, und ein zusammenlegbares Boot nehme ich das nächste Mal auch mit.«

Es war ein Glück, daß die beiden schon lange geschlafen haben mußten, ehe sie zur Einsicht ihrer verzweifelten Lage kamen, denn nur eine halbe Stunde standen sie so da, als sich die Nacht zu lichten begann.

Bald mußte der Morgen anbrechen, und sie konnten sich dann wenigstens darüber orientieren, ob ihre Freunde noch da waren.

Noch ehe es so hell wurde, daß sie die Gegend erkennen konnten, hatte sich das Wasser zu ihren Füßen verlaufen, sie standen wieder im Trockenen, doch das Wasser rann noch aus ihren Kleidern.

Beim ersten Morgenstrahl erkannten die beiden Freunde gleichzeitig zwei Gestalten, die auf sie zukamen. Es waren Lord Harrlington und Hastings.

»Das war ein Schauer diese Nacht,« rief ihnen der letztere als Morgengruß zu. »Ein Glück, daß er nur einige Minuten gedauert hat und unsere Decken Wasser ziemlich gut abhalten, sonst wären wir durch und durch naß geworden.«

»Nun hört doch alles auf,« schrie Hendricks in voller Wut, »Sie tun ja gerade, als wären Sie allein vom Regen verschont geblieben.«

»Das gerade nicht,« sagte Harrlington lächelnd, »tüchtig genug hat es geregnet, aber nur für wenige Minuten. Meine Decke hat den kurzen Regen abgehalten.«

»Stand bei Ihnen das Wasser nicht einen Meter hoch?«

»Nein. Sind Sie denn naß geworden?«

»Na, sehen Sie einmal her,« entgegnete Charles und rang den Zipfel seines Rockes aus.

»Das kann ich mir nicht erklären. So schlimm war es bei uns nicht,« rief der Lord erstaunt.

»Dann sind wir gerade in einen Strichregen gekommen,« klagte Hendricks in komischer Verzweiflung.

In diesem Augenblicke tauchten in der Dämmerung Don und Juba neben den beiden Lords auf. Mit einem Blick hatten diese die Situation erkannt.

»Weh,« rief Juba und tat, als wäre er ganz erstaunt, »Ihr habt doch nicht etwa in dieser Regenrinne geschlafen?«

Die beiden Durchnäßten blickten sich in dem jetzt heller werdenden Morgenlicht um. Don aber brach plötzlich ungeniert in ein lautes Gelächter aus; auch Harrlington und Hastings konnten das Lachen nicht unterdrücken, und die beiden Unglücksraben hätten vor Wut und Scham in den Boden sinken mögen, in den Boden der Regenrinne, in welcher das in der Umgegend angesammelte Wasser über sie hinweggeflossen war.

»Da möchte man sich doch gleich selbst ohrfeigen,« rief Charles und kletterte neben seinen Unglücksgefährten aus der Senkung heraus.

Die beiden Jäger machten sich daran, ein Feuer zum Bereiten des wärmenden Tees anzuzünden, wobei sie mit Bewunderung von den Engländern beobachtet wurden. Wie es ihnen gelang, das völlig nasse Holz nur mit Hilfe eines erbärmlichen Feuerzeuges in Brand zu bekommen, war den Zuschauern ein Rätsel, aber es gelang doch. Endlose Geduld war das Zauberkraut, mit dem sie die Nässe des Holzes überwältigten. Hundertmal schlug Don den Stahl an den Feuerstein, so daß ein Funke in den mit Pulver eingeriebenen Lappen sprang, aber hundertmal erlosch der schon glimmende Zunder unter den feuchten Zweigen, obgleich Juba Rita seine Lunge wie einen Blasebalg arbeiten ließ. Doch die beiden gaben nicht nach, der eine nicht mit Funkenerzeugen, der andere nicht mit Blasen, bis ein lustiges Feuer flackerte.

Eine Viertelstunde später schlürften alle heißen Tee, der die Körper wieder durchwärmte.

»Die nächste Nacht schlafen wir unter Dächern,« wollte Juba trösten, »und es ist gut, daß wir gerade zum Weintrinken kommen, denn dann kann man in den Zelten wenigstens ruhig schlafen.«

»Im nüchternen Zustande kann nur ein Vollblut-Indianer in seinem Zelte schlafen, von Fremden verlangen die springenden Gäste Tribut,« lachte Don.

Der heitere Jäger musterte nachdenklich die verstimmten Gesichter seiner Schutzbefohlenen, als sie die Pferde bestiegen; es schien fast, als ob er mit Lord Harrlingtons Schmerz Mitleid empfände.

Plötzlich ritt er dicht an diesen heran und flüsterte ihm zu:

»Verzaget nicht, Senor, Ihr werdet bald freudigere Nachrichten bekommen; vor allen Dingen fügt Euch uns.«

Ehe der erstaunte Lord noch fragen konnte, galoppierte Don schon wieder an der Spitze des Trupps.