|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es war zwei Stunden vor Mitternacht, als die unter Führung von Miß Thomson aufgebrochenen Mädchen den Versuch aufgaben, bei Nacht durch den Wald zu dringen.

Sie hatten einige fürchterliche Stunden erlebt. Ihre erste Absicht, sich immer am Waldessaum zu halten, um wenigstens den Weg vom Mond beleuchtet zu sehen, war bald vereitelt worden, denn der Name Waldessaum ist bei einem Urwald nur ein Begriff. Undurchdringliche Büsche mußten umgangen werden, wodurch sie in den Wald gerieten, ob sie auch links oder rechts auswichen, ebenso zwangen Sümpfe sie zur Veränderung der Richtung, selbst zur Umkehr, und oft erstreckten sich die Bäume bis dicht ans Wasser, so daß man unter dem dichten Laubdach marschieren mußte und vom Monde keine Spur sah.

Es läßt sich nicht beschreiben, was die Mädchen beim Marsch durch den völlig finsteren Wald auszustehen hatten. Die eine stürzte über eine Wurzel, die andere sah plötzlich ihren Weg durch Bäume, Büsche oder Schlingpflanzen vollständig gesperrt, und als sie umkehrte, geriet sie bis an die Hüften in einen schwarzen Schlamm, aus dem sie nur mit vieler Mühe befreit werden konnte, aber bei dem Rettungsversuch stürzten wieder andere in das Schlammloch mit der trügerischen Oberdecke; kurz, bald waren die Mädchen so erschöpft und von den Dornen zerzaust, daß sie die Unmöglichkeit einsahen, den Weg weiterzuverfolgen.

»Wir müssen uns einen Lagerplatz für die Nacht suchen,« erklärte Betty endlich niedergeschlagen, als sie eben vor einem Sumpf standen, der kein Ende zu haben schien, »vor morgen früh dürfen wir nicht daran denken, weiterzumarschieren, wollen wir uns nicht aufreiben.«

Dies war schon lange die Ansicht aller Mädchen gewesen. Sie hatten es nur nicht auszusprechen gewagt und auch immer noch die Hoffnung gehabt, Ellen und ihre Genossinnen zu finden, welche sicher die Nacht an einem Lagerfeuer verbrachten.

Diese Hoffnung war aber fehlgeschlagen.

Da, wo sie gerade mit keuchender Brust und mit vor Anstrengung zitternden Gliedern standen, erstreckte sich eben ein kleiner Rasenfleck, welcher von einem mächtigen Baume überschattet wurde, und kaum hatte Betty ihre Meinung ausgesprochen, als sich auch schon alle ohne weiteres auf den Boden warfen, unfähig, irgendwelche Vorbereitungen zu einem bequemen Lager zu treffen.

Der Platz war günstig für ihre Verhältnisse. Sie selbst lagen im Dunklen; auf der Seite, von der sie kamen, war der Wald gelichtet, auch die Büsche standen weit auseinander, und der Mond erleuchtete eine weite Fläche. Links und rechts und vor ihnen zog sich der Sumpf hin, der sie am Vorwärtsgehen gehindert hatte.

»Wir können nicht alle schlafen, und wenn wir auch vor Erschöpfung sterben müßten,« sagte Betty wieder, »denn unsere einzige Rettung beruht jetzt darauf, die uns etwa nachkommenden Apachen mit der Büchse zu empfangen. Der Weg nach vorn ist uns abgeschnitten, wir können nur noch zurück und würden den Apachen in die Hände laufen. Wer will mit mir die erste Stunde wachen?«

»Ich,« sagte Miß Sargent sofort, »ich fühle mich wohl matt, aber nicht schlafbedürftig.«

»So kommen Sie hierher zu mir, wir werden die Umgegend beobachten und müssen bei etwas Verdächtigem natürlich auch die Freundinnen wecken.«

»Kann kein Feuer angebrannt werden?« fragte ein Mädchen leise. Man konnte ihr die Verzagtheit an der Stimme anhören, aber das Gras war auch naß, die Nacht kalt, und so war es wahrlich keine Kleinigkeit, ohne Feuer, ohne Decke im Freien zu kampieren.

»Auf keinen Fall,« sagte aber Betty schnell, »lieber wollen wir erfrieren, als durch ein Feuer die Apachen wieder auf unsere Spur locken.«

Die Mädchen waren zu müde, als daß sie an eine weitere Unterhaltung dachten; die Winchesterbüchsen im Arm, waren sie bald trotz der Nässe des Grases, die sich auch ihren Kleidern mitteilte, sanft eingeschlafen.

Miß Thomson und Sargent setzten sich auf eine Wurzel des Baumes und spähten aufmerksam auf die mondbeschienene Lichtung. Jeder Schatten eines sich bewegenden Zweiges, jedes Rascheln eines Blattes ließ sie zusammenschrecken und verdoppelte ihre Wachsamkeit.

»Es ist trostlos,« sagte endlich Betty. »Jahre meines Lebens wollte ich darum geben, wenn jetzt der Morgen anbräche und wir unseren Marsch fortsetzen könnten.«

»Ohne geschlafen zu haben?« sagte Miß Sargent.

Betty schwieg, sie sah ein, daß die Mädchen unter solchen Umständen schwerlich noch lange einen Marsch ausgehalten hätten.

»Was werden die Indianer tun, wenn sie uns an dem Felsen nicht mehr vorfinden?« fragte Miß Sargent dann wieder.

»Uns verfolgen,« antwortete Betty bestimmt.

»Auch bei Nacht?«

»Auch bei Nacht; die Apachen scheuen die Finsternis nicht, wie andere wilde Stämme.«

»Aber sie können unserer Spur nicht folgen.«

»Wenn sie das nicht können, so wissen sie doch, wohin wir uns gewandt haben, und daß wir uns möglichst an der Küste halten, werden sie ahnen. Treffen wir heute nicht mit ihnen zusammen, so können wir doch morgen sicher darauf rechnen und sind dann nur noch auf unsere Gewehre angewiesen. Es kann einen schlimmen Kampf geben.«

Sie unterhielten sich noch eine Zeitlang in flüsterndem Tone, sie erwogen alles, was ihnen zum Vorteil und zum Nachteil wäre, nur, um sich wachzuhalten, denn mit bleierner Schwere wollte sich der Schlaf auf ihre müden Augen senken.

Miß Sargent hatte nicht die Wahrheit gesprochen, als sie sagte, sie fühle kein Schlafbedürfnis; nur aus Mitleid mit ihren Freundinnen übernahm sie die erste Wache, um von dem Lose nicht eine todmüde Freundin treffen zu lassen. Das Mädchen glaubte, seine Energie würde den Schlaf besiegen, aber es hatte sich getäuscht. Immer mehr sank der Kopf vornüber; es mußte ihn in beide Arme stützen, um nicht von der Wurzel zu fallen, aber in dieser bequemen Lage wollte sie die Müdigkeit noch viel mehr übermannen.

Auch Miß Thomson war ebenso erschöpft, wie die übrigen. In dem Bewußtsein, für die Sicherheit ihrer Freundinnen verantwortlich zu sein, suchte sie die Augen offenzuhalten, aber es gelang ihr nicht, auch sie stützte den Kopf auf den Arm.

Das Gespräch war verstummt. Die beiden Mädchen hatten genug damit zu tun, ihre Augen offenzuhalten. Ab und zu warfen sie einen Blick in die mondbeschienene Gegend hinaus, bald aber saßen die Mädchen mit geschlossenen Augen da, bis sich auch das Bewußtsein verlor.

Einmal noch glaubte Miß Thomson, in weiter Ferne einen Schrei zu vernehmen, noch einmal riß sie die müden Augen auf, gleich aber schlossen sie sich wieder, um sich nicht mehr aufzutun. Auch Miß Sargent schlief, träumte aber, sie wache für ihre Freundinnen.

Der Mond begann zu sinken, er veränderte die Schatten des Baumes und strahlte endlich mit vollem Glänze auf die Schläferinnen. Er wunderte sich nicht wenig, die Mädchen, deren Treiben auf der ›Vesta‹ er so oft beobachtet hatte, hier in Texas wiederzufinden, auf nackter Erde, im nassen Grase schlafend, schutzlos, ohne Decken und vor Kälte zitternd. Die beiden Wächterinnen saßen noch immer auf der Baumwurzel, die Köpfe in die Hände gestützt, die Büchsen neben sich gelehnt.

Der gute, stille Mond! Fühlte er nicht Mitleid mit den Mädchen? Konnte er ihnen nicht helfen? Er sah ja alles, was jetzt unter ihm im Freien vorging, Böses und Schlechtes, er wußte, vor wem diese Mädchen flohen, er wußte aber auch, wer für sie sorgte, wer gern sein Herzblut für sie gegeben hätte, wenn sie nur in Sicherheit gewesen wären. Hätte er diesen nicht ein Zeichen geben können?

Ach, was hätte das genutzt! Die, welche um die Mädchen bangten und sorgten, waren ja auf der anderen Halbkugel, in Südamerika, und der Mond konnte sie nicht sehen. Diese wurden ihm erst sichtbar, wenn er hier unterging.

Aber der Mond schien doch keine Sorge um die schlafenden Mädchen zu haben, deren gebräunte Wangen er jetzt mit seinem milden Lichte übergoß. Er lächelte freundlich, und hätte er sprechen können, so würde er gesagt haben: Schlummert sanft, ihr könnt doch nichts anderes tun. Aber ich will dem, der euch sucht und auch helfen kann, als Leuchte dienen, damit er nicht im Dunkeln an euch vorübergeht.

Doch der Mond sagte nichts, er sah freundlich hernieder und beobachtete.

Die erste Stunde war vergangen, die Wache hätte abgelöst werden müssen, wenn es eine solche gegeben hätte.

Da raschelte es fast unmerklich im Laube. Die Büsche wurden auseinandergedrängt, es bewegte sich etwas im Schatten der Bäume, dann huschte ein großer, langgestreckter Körper über die Lichtung, so schnell, daß man ihn nicht unterscheiden konnte, und verschwand wieder im Dickicht.

Es hätte ebensogut ein Indianer, wie ein Leopard sein können, ein anderes Wesen vermochte schwerlich mit solcher Behendigkeit zu schleichen.

Dann tauchte es kurz vor der Lichtung wieder auf, an deren Anfang die beiden schlafenden Mädchen auf der Baumwurzel saßen, war jedoch abermals gleich wieder verschwunden. Die Gestalt bewegte sich leise, als kröche eine Schlange auf die Schlafenden zu, dann kam sie völlig hervor und stand plötzlich aufrecht im Mondlicht. Es war eine mächtige, prachtvolle, gelbe Dogge, meterhoch, der Körper wie von Stahl gebaut und doch geschmeidig, das wunderschöne Fell mit Narben bedeckt.

Den kleinen Kopf, dessen breite Schnauze ein furchtbares Gebiß enthielt, hatte sie hoch emporgehoben und sog mit witternder Nase die Luft ein, dabei die treuen, braunen Augen fest auf die beiden Mädchen geheftet und leise mit dem kurzen Schwanz wedelnd.

Als keine Bewegung verriet, daß die Mädchen das Tier sahen, knurrte es leise, dann huschte es vorbei, rannte in den Kreis der Schläferinnen und lief von einer zur anderen, sie beriechend. Als es zu Miß Nikkerson kam, verweilte es lange bei dieser, beschnüffelte das Mädchen von allen Seiten und fuhr ihr endlich mit der heißen Zunge über das Gesicht.

Miß Nikkerson seufzte tief auf, streckte den Arm abwehrend aus, wendete etwas den Kopf und schlief weiter.

Im nächsten Augenblick huschte die Dogge in das Dickicht zurück, die Mädchen wieder verlassend.

Sie mußte ein bestimmtes Ziel im Auge haben, denn, obgleich sie noch immer vorsichtig kroch und schlich, bald fast auf dem Bauche liegend, dann wieder lautlos über Baumstämme springend, bewegte sie sich doch schnell einer Richtung zu, ohne sich durch irgend etwas vom Wege abbringen zu lassen. Selbst Sümpfe konnten ihren Lauf nicht hemmen; mit leichten, federnden Sätzen eilte sie darüber hinweg, dem trügerischen Erdreich keine Zeit lassend, den flüchtigen Fuß zum Einsinken zu bringen.

Eine halbe Stunde mochte der Hund so gerannt sein, als er plötzlich lautlos in einem Gebüsch zusammensank und mit den wie Kohlen glühenden Augen in den Wald starrte, der von den Mondstrahlen schwach erleuchtet wurde.

Zwei menschliche Wesen waren es, welche die Aufmerksamkeit der Dogge erregt hatten. Es konnten nicht ihre Herren sein, sonst wäre sie aufgesprungen und hätte sie begrüßt, aber sich nicht verkrochen und ihr Treiben mit grimmiger Miene beobachtet.

So weit es das schwache Mondlicht erkennen ließ, waren es dunkle, halbnackte Gestalten, also Indianer. Sie krochen auf Händen und Füßen, den Kopf dicht auf die Erde gebückt, hierhin und dorthin, bogen die Grashalme mit den Händen leise auseinander, senkten den Kopf noch tiefer herab und spähten aufmerksam auf der Erde umher.

Die Dogge lag still, kein Glied zuckte an ihr, die Augen waren starr auf die beiden geheftet.

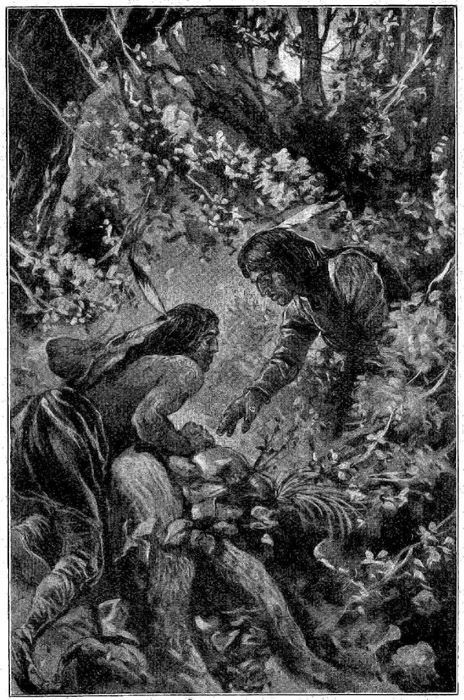

Da stieß plötzlich einer der Indianer den leisen Schrei eines Nachtvogels aus, und sofort war der andere bei ihm. Der erstere deutete auf den Rasen, flüsterte dem anderen etwas zu, und in beider Gesichter blitzte ein triumphierender Freudenstrahl auf.

Der eine Indianer deutete auf den Rasen und flüsterte dem anderen etwas zu

Die Dogge änderte ihre Lage. Auf dem Bauche rutschte sie langsam vor, sich im Schatten der Bäume haltend, so lautlos, daß selbst die scharfen Ohren der Söhne der Wildnis kein Geräusch vernahmen.

Aber plötzlich blieb sie wieder liegen, sich diesmal wie zum Sprunge zusammenduckend.

Die beiden Indianer hatten noch einmal leise zusammen geflüstert und den Boden untersucht, dann deutete der eine nach Osten, der andere in die entgegengesetzte Richtung. Sie richteten sich aus und wollten zurückgehen.

Aber sie sollten nicht weit kommen.

In demselben Augenblick, da sie sich aus der knieenden Stellung erhoben, knurrte das Tier leise. Blitzschnell fuhren ihre Hände nach den Messern, sie wandten sich wieder um, sie sahen den Hund; schon öffnete sich ihr Mund zu einem Schrei der Ueberraschung, da aber schossen von beiden Seiten zugleich zwei Gestalten hinter den Bäumen hervor, ein dumpfer Schlag links, rechts ein Griff und das Aufblitzen eines Stahles, und beide Indianer lagen tot am Boden, der eine mit zerschmettertem Schädel, der andere mit klaffender Wunde in der Herzgegend.

Kein Röcheln kündigte an, daß soeben zwei Seelen den Körper verließen.

Jetzt war der Bann gelöst, der bisher auf der Dogge gelegen hatte, mit einem mächtigen Satze sprang sie vor und an dem einen der Männer in die Höhe. Dieser brachte den Hund mit einer Handbewegung zur Ruhe, steckte den Tomahawk, mit dem er den tödlichen Schlag geführt hatte, in den Gürtel und bog sich zu dem Indianer herab.

Dadurch kam sein Gesicht in den Mondschein, und man konnte sehen, daß es den dunkelroten, charakteristischen Zügen nach einem Indianer angehörte, obgleich der Mann selbst wie ein weißer Jäger angezogen ging. Er trug, wie sein Gefährte, der wirklich ein Weißer war, einen ledernen, den Körper völlig bedeckenden Anzug, nur daß sein Gürtel mit Skalpen geschmückt war.

»Wieder zwei Raubtiere weniger,« sagte der Weiße, wischte das blutige Messer im Grase ab und steckte es in die Scheide.

»Mein Bruder hat recht,« entgegnete der Indianer, der die Getöteten besah. »Es sind Apachenhunde, sie folgen dem weißen Wolf. Stahlherz hat an seinem Gürtel noch Platz für ihre Skalpe.«

Damit zog er sein Messer, wickelte das lange Haar des von ihm Getöteten um die eine Hand, fuhr mit der Spitze des Messers kreisförmig um den Schädel, ein Ruck, und er hatte die Kopfhaut mit den Haaren in der Hand, den Skalp, den er an seinem Gürtel befestigte.

»Verschmäht mein Bruder noch immer den Skalp des Feindes?« fragte er dann lächelnd den Weißen.

»Noch immer,« antwortete dieser und wandte sich ab, um nicht nochmals dieselbe Greuelszene zu sehen.

Der Indianer, von seinem Gefährten Stahlherz genannt, gesellte dem ersten Skalp auch den des anderen Apachen bei.

Der Weiße, wahrscheinlich ein Waldläufer, hatte unterdes zwei Büchsen hinter einem Baume hervorgeholt, händigte die größere davon, mit einem ganz auffällig langen Laufe, dem Indianer ein und wandte sich dann an den Hund.

»Und was sagt Lizzard?«

Die Dogge wedelte mit dem kurzen Schwanze, lief einen Schritt zurück, kehrte wieder um, knurrte leise und ließ die klugen Augen von einem Manne zum anderen schweifen.

»Lizzard hat sie gefunden,« sagte der Weiße. »Komm, Stahlherz, laß uns nicht zögern! Jede Sekunde ist kostbar. Wenn die Späher nicht zurückkommen, wird der weiße Wolf Argwohn schöpfen und selbst die Spur aufsuchen wollen.«

Der Indianer antwortete nichts. Er schulterte die Büchse und stieß einen leisen Pfiff aus.

Der Hund erhob die Augen zu ihm.

»Zurück, Lizzard!«

Die Dogge senkte die Nase auf den Boden und lief dann so schnell davon, daß die beiden Männer mit großen Schritten eben folgen konnten.

Sie waren mit solchen Wanderungen vertraut, diese beiden Männer, denn obgleich da, wo der Mond nicht eindringen konnte, finstere Nacht war, schritten sie doch ebenso schnell und sicher dahin, als schiene die Sonne. Nie stieß ihr Fuß an einen Baum, nicht einmal an einen Stein, ja, sie mußten sogar, trotz der Finsternis, jeden am Boden liegenden Ast erkennen können, denn nicht das leiseste Geräusch verriet, daß hier zwei Männer in eiligem Schritt durch den Wald gingen.

Erst kam der Hund, der sich wirklich wie eine Eidechse – Lizzard heißt auf deutsch Eidechse – durch die Büsche wand, dann der Indianer und hinter diesem der Weiße. Diese drei wurden nicht, wie einige Stunden vorher die elf Mädchen, von Hindernissen aufgehalten, sie mußten die Gegend genau kennen, oder die Sümpfe und Wurzeln waren plötzlich verschwunden, ja, nicht einmal die Dornen wagten sich in die ledernen Kleider zu krallen.

Plötzlich blieb der Hund wie angewurzelt stehen, wandte den Kopf und blickte den Indianer an, aber schon mußte dieser auch etwas gehört haben, denn er hatte ebenfalls Halt gemacht.

Der Indianer hob die Hand, nach dem Hunde deutend und dann seinem Begleiter winkend.

Der Hund lief weiter, ihm folgte der Weiße wie vorher, während der Indianer geräuschlos ins Gebüsch schlüpfte und sofort verschwunden war.

Unbekümmert um das Vorhaben seines Genossen schritt der Waldläufer hinter dem Hunde her; er kannte schon des Wilden selbständiges und wortkarges Benehmen. Er brauchte aber auch nicht lange allein zu gehen, denn schon nach wenigen Minuten teilten sich die Zweige wieder, und Stahlherz gesellte sich stillschweigend dem Weißen zu.

»Was gab's?« fragte dieser.

Stahlherz sah nur an seinem Gürtel hinunter, der Weiße folgte diesem Blick und sah einen dritten, blutenden und noch rauchenden Skalp am Gürtel seines Freundes hängen.

»Der weiße Wolf zählt wieder einen Krieger weniger,« sagte er kurz.

»Der Wald scheint von Apachen zu wimmeln,« bemerkte der Weiße, »ich hätte nicht geglaubt, daß die Spione schon so weit vorgedrungen seien.«

»Er war der erste, denn er war allein. Die Apachen gehen immer zu zweien, wenn sie sich auf dem Kriegspfade befinden, nur der erste geht allein.«

»Hast du ihn überrascht? Ich habe keinen Ton gehört, daß er sich gewehrt hätte.«

»Wen Stahlherz töten will, der kann sich nicht wehren,« sagte der Indianer stolz.

Wortlos verfolgten sie eine Zeitlang ihren Weg, bis Lizzard wieder stehen blieb, ohne diesmal aber seinen Kopf nach seinem Herrn zu wenden.

»Wir müssen am Ziele sein,« flüsterte der Weiße.

Der Indianer nickte und spähte aufmerksam durch die Zweige der Büsche, welche eine Lichtung umgrenzten.

»Hugh,« stieß er dann in dem tiefen Kehlton der Indianer hervor, »deine Freundinnen schlafen.«

Der Weiße erblickte, als er noch einige Schritte nach vorwärts machte, ein seltsames Bild. Neun Mädchen lagen im Mondschein am Boden und schliefen, zwei saßen auf einer Wurzel, aber auch sie befanden sich in den Armen des Schlummergottes. Aller Hände ruhten zwar auf den neben ihnen liegenden Gewehren, aber sie waren jedenfalls so müde, daß sie keinen Gebrauch davon hätten machen können, wenn sie von einer Gefahr überrascht worden wären.

Als der Waldläufer in den hellen Mondschein trat, konnte man seine Gestalt zum ersten Male deutlich sehen. Er war ein großer, athletisch gebauter Mann, ein wahrer Hüne. Eng umspannte das lederne Gewand die schwellenden Muskeln, wie der Gürtel die schmalen Hüften, und der breitrandige, stark mitgenommene Filzhut, mit der Feder des weißen Seeadlers geschmückt, überschattete ein tiefbraunes, edles Gesicht, in dem die schmale Nase in gleicher Richtung mit der Stirn verlief.

Die kühnen, blauen Augen, der große, hellblonde Schnurrbart vervollständigten das Bild eines schönen Mannes.

Im Gegensatz zu anderen Trappern und Waldläufern, die ihren Anzug sehr vernachlässigen, sogar stolz darauf sind, wenn er recht zerfetzt ist, ebenso, wie sie weder Seife, Kamm noch Barbiermesser kennen, hielt dieser Mann auf eine gewisse Eleganz im Anzug. Das Ledergewand saß stramm; kein Riß oder Flicken war zu sehen, obgleich es nicht neu war. Die Beinkleider waren zierlich mit Fransen geschmückt, die Mokassins, welche er anstatt der Stiefel trug, mit Stickereien versehen, und selbst das Jagdhemd mit indianischen Totems, das heißt, mit Malereien bedeckt, die mit bunten, unverwischbaren Farben aufgetragen waren. Auch das glattrasierte Kinn zeigte, daß er selbst in der Wildnis etwas auf Aeußerlichkeit gab und sich selbst achtete.

Bewaffnet war er mit einer kurzen, ausgezeichnet gearbeiteten Büchse, deren ungemein dicker Kolben reich mit Silber eingelegt war, sowie einem Messer in der Scheide, und ferner trug er an seinem Gürtel mehrere größere und kleinere Ledertaschen, wie man sie sonst bei Trappern nicht zu sehen gewohnt ist. Sie mochten wohl Patronen enthalten oder Gegenstände, welche der Mann in den Wäldern zu seiner Toilette gebrauchte.

Sein Gefährte, der Indianer, war etwas kleiner, konnte aber noch immerhin für einen großen Mann gelten, proportioniert gebaut und in allen seinen Bewegungen, so bedachtsam sie auch waren, Kraft und Gewandtheit verratend. Sein Gesicht zeigte einen trüben, melancholischen Ausdruck, soweit man dies unter den Malereien entdecken konnte, die dasselbe bedeckten. Wäre er nicht völlig in Leder gekleidet gewesen, so hätte man seinen ganzen Körper nach Art der indianischen Rasse mit Tätowierungen bedeckt gesehen. Die Malereien im Gesicht, dessen linke Seite weiß, dessen rechte blau war, zeigten Aehnlichkeit mit denen auf dem Jagdhemd seines Gefährten. Die Anordnung der Ringe war dieselbe, ebenso die phantastischen Schnörkel, die sich in diesen Ringen befanden.

Er führte die schon erwähnte, lange Büchse, noch länger als die bekannte, amerikanische Rifle, ein gezogenes Gewehr. Im Gürtel stak der stählerne Tomahawk an hölzernem Stil, sowie das Skalpiermesser ohne Scheide.

Munitionsbeutel, eine Tabakstasche aus Waschbärfell und noch ein bemaltes Täschchen, der sogenannte Medizinbeutel, in dem jeder Indianer heilende Kräuter und die Farben trägt, hingen ebenfalls vom Gürtel herab. Auch er trug schön gestickte Mokassins. Daß er keiner der in dieser Gegend hausenden Apachen war, zeigte schon sein hoher Wuchs an, noch mehr aber das Vorhandensein der Skalplocke.

Der ganze Kopf war nämlich kahl rasiert, nur in der Mitte desselben erhob sich eine dunkle Locke, mit Oel getränkt in der eine Feder des weißen Seeadlers steckte. Dadurch kennzeichnete er sich als ein Indianer des nördlichen Amerikas.

Diese tragen alle Skalplocken, und zwar aus dem Grunde, um ihrem Feinde, der sie besiegt hat, das Skalpieren zu erleichtern, denn die Haare hindern das Messer, die Kopfhaut glatt vom Schädel abzutrennen, somit fordern sie also den Feind geradezu auf, sie zu skalpieren, schonen aber natürlich auch nicht den Skalp des Feindes, sollten sie als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen.

Der Indianer mochte schon gegen fünfzig Jahre alt sein, doch zeigte nichts das heranrückende Alter an, es wären denn die runzligen Züge gewesen. Sein Begleiter dagegen hatte das dreißigste Jahr sicher noch nicht überschritten.

»Sie schlafen,« flüsterte der Weiße, und eine seltsame Bewegung zuckte über sein offenes Gesicht.

Es war fast, als übermanne ihn ein tiefes Mitleid, so traurig wurden plötzlich seine Züge, als er die jungen Mädchen in dem nassen Grase schlafen sah, schutzlos der Nachtkälte preisgegeben.

»Ermuntere sie!« entgegnete ebenso leise Stahlherz. »Der weiße Wolf ist nicht fern; bald werden wir sein heiseres Bellen hören.«

Der Waldläufer seufzte tief auf, schritt dann zu einem der sitzenden Mädchen und faßte es leise am Arm.

Es war Miß Thomson gewesen.

Das Mädchen fuhr sofort auf. Ihr Blick fiel nicht zuerst auf den Mann neben ihr, sondern zufällig auf die bewegungslose Gestalt des Indianers, sie griff nach der Büchse, öffnete den Mund und wollte einen Warnungsruf ertönen lassen, aber sofort legte sich eine Hand auf ihre Lippen.

»Still,« flüsterte ihr der Waldläufer zu, »wir sind Freunde. Nehmen Sie Ihre Fassung zusammen. Ein Schrei könnte uns verraten! Wecken Sie Ihre Freundinnen!«

»Wer sind Sie?« stammelte Miß Thomson, die jetzt auch den Weißen und den Hund sah, wodurch sie einigermaßen beruhigt wurde.

»Wir sind Freunde, die Sie retten wollen. Wecken Sie alle, wir müssen sofort aufbrechen!«

»Der weiße Wolf,« sagte das Mädchen, das noch nicht völlig bei Besinnung war, und deutete auf den Indianer.

»Nein, er ist mein Freund, der Feind des weißen Wolfes. Dieser ist auf Ihrer Spur.«

Jetzt endlich kam Miß Thomson zur Besinnung, sie erinnerte sich plötzlich, wie sie hierherkamen und der Gefahr, in der sie sich befanden, aber zugleich fiel ihr etwas anderes ein.

»Wer sind Sie?« fragte sie mit einem Male erstaunt und wandte den Kopf dem Sprecher zu.

»Sie kennen mich nicht, ich bin ein Waldläufer, der die Pläne des weißen Wolfes erfahren hat und Sie retten will.«

»Doch, ich kenne Sie!«

Der Mann trat einen Schritt zurück, so daß der Mond sein Gesicht voll beleuchtete, und Betty sah in ihr völlig fremde Züge, die sie anlächelten.

Jetzt sprang sie auf, und mit Hilfe des Waldläufers waren bald alle Mädchen geweckt und damit bekannt gemacht, daß diese beiden Männer freundliche Gesinnungen gegen sie hegten, obgleich der eine ein Indianer war.

Während sich die Mädchen bereitmachten, den Weitermarsch anzutreten, unterhielten sich die beiden Männer in einer den Damen unbekannten Sprache, worauf der Weiße zu ihnen trat und sich an Betty wandte, während sich der Indianer mit dem Hunde zu schaffen machte, dessen Kopf in die Hand nahm, streichelte, und dem er fortwährend etwas ins Ohr zu flüstern schien.

»Können die Damen noch eine Stunde schnell laufen?« fragte er.

»Wenn es zu unserer Rettung vor den Apachen nötig ist, kennen wir keine Müdigkeit.«

»Gut, so folgen Sie diesem Hunde, er wird Sie nach einem Platze führen, dem sichersten Ort, den es in diesem Walde gibt. Mein roter Begleiter und ich wollen versuchen, Ihre Verfolger auf eine falsche Spur zu locken.«

Miß Thomson zögerte, ebenso die anderen Mädchen. Sie betrachteten den Hund, der an ihnen herumschnoberte, und dann den Indianer und den Weißen, deren Züge sie in der Dunkelheit nicht erkennen konnten.

»Schnell, entschließen Sie sich!« drängte der Waldläufer »Wir haben keine Zeit zu verlieren.«

Aber Betty war mißtrauisch, sie war schon zu oft getäuscht worden. Und konnten diese Männer, von denen der eine sogar ein Indianer war, die armen Mädchen nicht nochmals in eine Falle locken?

Sie sah in die treuen Augen des Hundes, diese konnten allerdings nicht lügen.

»Wer sind Sie?« fragte Betty.

»Man nennt mich Deadly Dash,« sagte der Waldläufer einfach. »Dieser Indianer hat den Namen Stahlherz bekommen, er gehört keinem Stamme mehr an.«

»Deadly Dash,« rief Betty erstaunt und sah den Sprecher mit großen Augen an. »So sind Sie der ...«

»Genug,« unterbrach sie der Waldläufer. »Trauen Sie mir nun?«

»Ich traue Ihnen!«

»So folgen Sie dem Hunde, er wird Sie sicher führen! Wir stoßen wieder zu Ihnen.«

Stahlherz, der jedenfalls Englisch verstand, war schon hinter den Bäumen verschwunden. Deadly Dash sprang ihm nach, und die Damen sahen sich mit dem Hunde allein, der sofort vorauslief, sich einige Male umsah und die Mädchen so aufzufordern schien, ihm sorglos zu folgen.

Willig schritten ihm diese jetzt nach.

»Wer ist Deadly Dash?« fragte Miß Sargent die nachdenkend vor sich hinblickende Betty. »Kennen Sie diesen Waldläufer?«

»Ich kenne ihn nicht; ich habe vor Jahren, als ich fast noch ein Kind war, viel von ihm erzählen hören. Er soll ein Mann sein, der viel unter den Indianern gelebt hat, und bei einigen Stämmen den Rang eines Häuptling einnimmt. Auch von Stahlherz, seinem Freunde, habe ich sprechen hören. Beide sollen unter den Indianern seiner Zeit Erziehungsversuche gemacht haben, das heißt, sie von ihren ewigen Fehden untereinander abzubringen, und ihnen friedliche Gesinnungen gegen die Weißen einzupflanzen. Ich weiß nicht, ob etwas Wahres daran ist. Dann verschwand Deadly Dash plötzlich, man hörte nichts mehr von ihm, und höchstens die Indianer sprechen noch von ihm, die auf ihn warten. Ist der Unbekannte Deadly Dash, dann sind wir geborgen, ist er es nicht, so ist unsere Lage nicht schlimmer, als vorher. Jetzt still, meine Damen, wir müssen jedes unnötige Gespräch vermeiden. Wir wollen dem Hunde so schnell wie möglich folgen, er scheint den Weg genau zu kennen. Sein Verhalten ist wunderbar.«

Das war es wirklich.

Die Dogge mußte jeden Fußbreit des Waldes kennen. Während die Mädchen immerzu auf Sümpfe und Dickichte gestoßen waren, welche ein Vorwärtskommen unmöglich machten, führte der kluge Hund sie meist geradeaus und brauchte doch niemals umzukehren. Hindernisse schienen mit einem Male nicht mehr zu existieren.

Die Gewehre auf den Schultern, schritten die Mädchen, alle Kraft zusammennehmend, dem Tiere nach, und jedesmal, wenn dieses auf eine vom Mond beschienene Waldblöße kam, wandte es den Kopf und blickte mit seinen klugen Augen die Mädchen an, als wolle es sie zur Eile und zugleich zum Vertrauen auffordern.

Von dem Waldläufer und dem Indianer war die erste halbe Stunde weder etwas zu sehen noch zu hören. Dann aber unterbrach die stille Nacht plötzlich ein schwacher Schall, ganz ähnlich dem Knallen einer Peitsche.

»Das war die lange Rifle des Indianers,« flüsterte Betty, und alle Mädchen senkten unwillkürlich die Büchsen und verlangsamten ihre Schritte, blieben aber wie erstarrt stehen, als diesem Knalle ein gellendes Geheul folgte.

»Die Apachen!«

Ein drohendes Knurren lenkte die Aufmerksamkeit der Mädchen auf den Hund. Dieser blickte sich um, knurrte laut und fletschte die Zähne, aber kaum bemerkte er, daß die Mädchen ihn sahen, als er wieder umdrehte und in einem kurzen Trab in der ersten Richtung weiterlief.

»Er fordert uns zur schnelleren Flucht auf!« rief Betty. »Lassen Sie uns ihm folgen!«

Die Mädchen stürmten dem Tiere nach, und als dieses das erkannte, setzte es sich sogar in Galopp, so daß die Mädchen ihm kaum folgen konnten.

Ein Glück war es, daß sie durch ihre Kleidung nicht gehindert wurden.

Noch einmal erscholl der peitschenähnliche Knall der Rifle. Wieder antwortete ein wüstes Geheul, und die fliehenden Mädchen verdoppelten die Schnelligkeit ihres Laufes.

Sie rannten jetzt in voller Flucht dahin, immer dem Hunde nach, der einen Weg eingeschlagen hatte, auf dem sie kein Straucheln zu fürchten brauchten.

Ueberhaupt änderte sich die Gegend; der Wald lichtete sich, und ab und zu erkannten die Flüchtenden im Mondlicht einen Baumstumpf, kamen sogar einmal an einem abgeschlagenen Baume vorbei, dessen Zweige noch grün waren, der also erst vor kurzem gefällt worden sein konnte.

Man kam in eine Gegend, wo arbeitsame Weiße wohnten.

Neue Kraft durchrieselte die Glieder der Erschöpften. Sie merkten nicht, wie sie nach Atem rangen, sahen sie doch dort zwischen den Bäumen Lichter glänzen, es mußten die Fenster eines Hauses sein.

»Horch,« rief Miß Sargent und mäßigte den Lauf etwas, »ist das nicht eine Menschenstimme?«

Wirklich! Da drang zu ihnen der Gesang einer rauhen Stimme, er mußte aus der Gegend der Lichter kommen:

»Es steht an des Abgrunds Rand,

Hinter ihm Apachen jagen ...«

klang es deutlich an ihre Ohren.

Mehr konnten und wollten sie nicht hören, diese Worte führten ihnen die furchtbare Gefahr vor Augen, in der sie schwebten, und schon hatte Lizzard, als er seine Schutzbefohlenen zögern sah, unwillig geknurrt.

Vorwärts ging's, den Lichtern zu, wenn auch die Kniee bald zusammenbrachen und man vergebens nach Atem rang, nur dort konnte jetzt Rettung liegen.

Die Lichter vergrößerten sich immer mehr; schon konnte man erkennen, daß sie aus den Fenstern des Blockhauses strahlten, das auf einer Lichtung stand, noch wenige Sprünge, dann war die Lichtung erreicht.

»Halt, Büchsen hoch,« donnerte ihnen da eine Stimme entgegen, und vor ihnen standen die beiden Männer, die Gewehre im Anschlag und nach der anderen Seite der Lichtung zielend.

Die Mädchen brauchten nicht erst nach den Gründen des Befehles zu fragen, schon erschienen auf der anderen Seite der Waldblöße eine Menge Gestalten, teils zu Fuß, teils zu Pferde, halbnackte Indianer, vom Monde hell beschienen.

Ein gellendes Geheul erschütterte die Luft, aber gleichzeitig krachte die Rifle des Häuptlings. Der vorderste Reiter stürzte, dann krachte eine Salve aus elf Gewehren, dann noch eine, der Schlachtruf verwandelte sich in Wehegeheul, ebenso schnell, wie sie aufgetaucht, verschwanden die Indianer, und dann stürmten die Mädchen, den Weißen an der Spitze, dem Blockhaus zu, dessen Tür sich bald hinter ihnen schloß.

»Deadly Dash,« hatte Joe erstaunt gerufen, Charly aber sprang mit dem Gewehre an der Wange, ebenso wie die anderen, an die offenen Fenster des Blockhauses.

Er sah zum ersten Male einen Waldläufer, der ihm an Größe und Starke glich, einen Rivalen, auf den er eifersüchtig hätte sein können, wenn er nicht den Namen Deadly Dash getragen hatte.

»Stahlherz, Lizzard!« erscholl gleich darauf der Ruf des Revolver-Bill. »Hurrah, Jungens, jetzt wollen wir ihnen einen warmen Empfang bereiten. Deckt Euch, Mädels,« rief er dann diesen zu, die einen Augenblick ratlos dagestanden hatten, und kaum waren sie dicht an die Wand gesprungen, oder hatten sich auf den Boden geworfen, als ein Kugelregen gegen die Stämme prasselte. Einige Geschosse fanden auch den Weg durch die Fenster und gruben sich harmlos in die gegenüberliegende Wand ein.