|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Luise saß im Voltairezimmer von Sanssouci. Gewiß nicht, um sich dem Gedächtnis des Toten hinzugeben, der einen großen Kampf für die Toleranz in der Welt gekämpft hat. Sie war da, weil ihr kleiner Fritz solche Freude an all den Tieren hatte, mit denen die Wände bevölkert sind, und weil ihn eine innige Liebe verband mit dem hölzernen Eichhorn im Schnitzwerk einer Seitenpforte. Er sagte ihm zärtliche Namen und plauderte mit ihm, die Antworten selbst gebend.

›Ich muß mir die Antworten auch immer selbst geben‹, dachte die Königin. ›Oder die Zeit gibt sie mir‹. Wie hatte sie sich geängstet über das, was ihr Prinz Louis Ferdinand auf der Pfaueninsel gesagt. Die Entwicklung der europäischen Verhältnisse gab mehr dem Optimismus Hardenbergs recht, als den Befürchtungen des Prinzen. Jene große Koalition gegen Frankreich hatte sich wieder aufgelöst. Und General Buonapartes kriegerischer Ehrgeiz schien befriedigt durch den glänzenden Sieg bei Marengo. Seit er Erster Konsul geworden, beschäftigte er sich mit Frankreichs inneren Angelegenheiten und ihrer Wiederberuhigung. Der König vertraute darauf, daß dies ein Friedenszeichen sei. Ob nicht der Wunsch der Vater des Gedankens war?

Freilich, der Abgesandte Buonapartes, General Duroc, hatte beste Eindrücke in Berlin hinterlassen. Der König war entzückt gewesen, daß der erste Konsul ihn als Friedensvermittler mit Rußland anrufen ließ.

Die Königin senkte die Stirn in einer peinvollen Erinnerung. Es hatte gleich wieder eine Enttäuschung gegeben. Als der König von Frankreich und Rußland eine Entschädigung für Gebietsabtretungen am linken Rheinufer verlangte, forderte man von ihm die Besetzung des englischen Kontinentalbesitzes, also Hannovers. Großer Gott, sie wurde aus der alten Heimat und von ihrem Vater gebeten, dies zu verhindern. Und sie war doch politisch ganz machtlos.

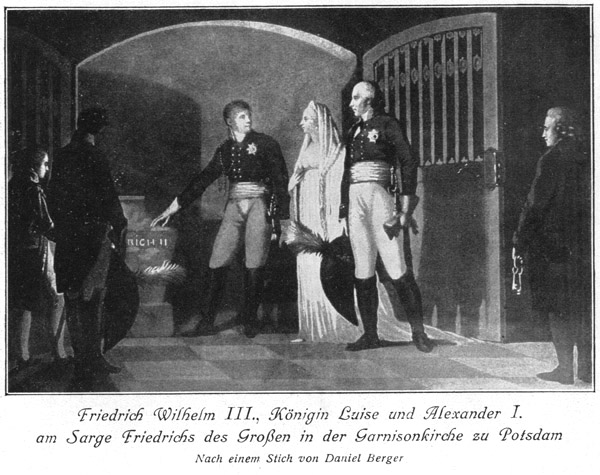

Sie hatte viele schlaflose Nächte um die hannoversche Angelegenheit gehabt. Schrecklich, schrecklich, als die preußischen Truppen dort einrückten! Und dann war die sonderbare Wendung gekommen: herbeigeführt durch die Ermordung des Kaisers Paul, die Thronbesteigung Alexanders I. Der neue, junge Zar verständigte sich mit England, und die Preußen kehrten wieder heim. Man zerquälte sich, zerbrach sich den Kopf, und dann lösten sich die schwebenden Fragen durch ein ganz unvorhergesehenes Ereignis. Sie erinnerte sich, wie sie schmerzerfüllte Briefe an die beiden, ihr befreundeten Töchter Kaiser Pauls geschrieben: an die Großfürstin Maria Paulowna in Weimar, an die Großfürstin Helene Paulowna, die Erbprinzeß von Mecklenburg-Schwerin. Und dann wurde der Tod Kaiser Pauls wie zu einem Glücksfall. So hatten ihr wenigstens die Kabinettsräte und der brave Köckritz versichert. Statt Hannovers, das doch eine unsichre Sache gewesen wäre, erhielt Preußen die Städte Erfurt, Paderborn, Hildesheim und Teile des Bistums Münster. Freilich, der König hatte Stützpunkte in Süddeutschland gewollt. Die schönen Gebiete von Bamberg und Würzburg. Er gab dann nach. Bedeutete das nicht eine politische Niederlage? Frankreich und Rußland entschieden die Sache. Wenn Prinz Louis Ferdinand etwas zu sagen gehabt hätte, wäre es sicher anders abgelaufen. Aber der Unbequeme war nach Magdeburg abkommandiert worden.

»Mama, wie heißt das Eichhörnchen, das auf dem Weltenbaume sitzt?«

Der kleine Kronprinz drängte sich an die Mutter heran. »Ist der Weltenbaum der Apfelbaum im Paradies?«

Die Königin errötete. Sie kannte weder den Namen noch überhaupt die Existenz eines so wichtigen Eichhorns. Was der Fritz alles fragte!

»Gleich,« sagte sie, »gleich, mein Fritzchen.« Denn, o Freude, Frau von Kleist wurde gemeldet.

Sie ging der schönen, brünetten Frau rasch entgegen.

»Sie kommen wie gerufen, liebste Kleist. Mein kleiner Fritz darf seine Fragen nun an Sie stellen.«

Marie von Kleist, der Weltesche Yggdrasill und des Eichhorns Ratatösker mächtig, entledigte sich ihres Wissens. Dann fragte sie nach den königlichen Kindern, und Luise berichtete strahlend, wie klug ihre kleine Charlotte, wie schön Karl sei, der nun fünfzehn Monate zählte. Sie waren schon in der ländlichen Stille von Paretz.

Die Königin zog die Freundin zu sich auf ein Sofa. »Sie finden mich im Nachdenken, Liebste«, sagte sie. »Und Sie wissen, wie schwer mir das fällt. Ich besinne mich, immer sind politische Sorgen, und dabei steigt der Luxus, der Fremdenverkehr, der Vergnügungstaumel in Berlin auf unerhörte Weise. Wie ist das möglich?«

Frau Marie von Kleist, die Kluge, begann einen kleinen Vortrag über jenen gesetzmäßigen Wandel, daß gerade nach kriegerischen Unruhen über anscheinend erschöpfte Länder sich als Rückschlag ein Fieber von Lebenslust wirft. –

Die Königin begleitete ihren Gast über die Terrasse. Ihr Musselinkleid bauschte sich im Wind, ihre Hand winkte Marie von Kleist noch nach. Sie hatte erzählt, daß ihr unruhiger Verwandter Heinrich nun auf der Aare-Insel bei Thun wohne, weil er sich im Vaterland von niemand verstanden glaube. Flüchtig dachte die Königin, würde ich jedesmal in eine freie Schweiz fliehen, wenn ich nicht verstanden werde, nun, das gäbe viele Reisen.

Sie ließ sich auf eine Bank nieder, sah ins Ziellose.

Der König ersehnte nun ein gutes Einvernehmen mit Rußland. Luise lächelte. Sie wußte, daß neben politischen Wünschen ihn ganz persönliche Stimmungen beeinflußten. Friedrich Wilhelm ging in einer seltsamen Entflammung: Helene Paulowna, die kaum sechzehnjährige Schwester des jungen Zaren, war es, die den König lebhafter und heiterer machte, als er seit Jahren gewesen.

Luise fühlte sich der Liebe und ehelichen Treue ihres Gatten so sicher wie des Bestandes der Sonne oder des Erdkreises. Sie besaß längst alle Beweise, daß, er, solange sie existierte, ohne sie nicht existieren konnte. Wenn ihn nun die aparte Schönheit einer fast noch kindlichen Frau ein wenig hinriß, ein wenig befeuerte, sollte sie ihm diese Freude verargen? Luise selbst war angerührt von Helenes Reiz. Angerührt vielleicht von dem Geheimnis der russischen Seele, von jenen Augen, in denen die Steppe zu träumen scheint oder das Chaos. Und war Freundschaft nicht ein erhabenstes Gefühl? Sie dachte an den jungen Architekten, der ihr einst in Paretz gesagt, er wolle sein Haus den Göttern der Freundschaft weihen. Aber er hatte das Haus nicht gebaut. Er war den frühen Jünglingstod gestorben, ohne daß Luise ihn noch einmal gesprochen.

Die Götter der Freundschaft, wie hießen sie? Luise fühlte, es waren die Tugend, das ist: die Reinheit des Herzens, Harmonie des Geistes, und der Wagemut seelischer Gemeinschaft bis in den Tod. Eine Mutter, dachte sie zärtlich, gibt viel von dieser Freundschaft an die Kinder. Und ihr Dank ist ein Lächeln.

Oder auch – Luise fing plötzlich an zu singen und um die Terrasse zu laufen – grüne Petersilie und Kerbel! Das Musselinkleid der Königin, so dünn, daß es die Formen der hochgebauten Gestalt durchschimmern ließ, flatterte durch eine weiße Tür. Die weiße Fahne eines Gänsekiels zog rasch und flüchtig über Briefpapier:

»Lieber Wilhelm! Liebes Charlottchen! Guten Tag, liebe, liebe Kinderchen. Papa küßt Euch alle in Gedanken mit mir und trägt mir auf, Euch zu sagen, daß ihm, wie mir, Petersilie und Kerbel aus Eurem Garten außerordentlich viel Vergnügen gemacht haben. Das sind recht fleißige Kinder, hat Papa gesagt, ich will alles auf ihre Gesundheit essen. Und ich sagte, die guten Kinder haben es so gern gegeben, weil sie wußten, Papa und Mama würden sich freuen, und das tat ihren kleinen Herzen wohl. Ja, und wir haben auch alle Menschen herbeigerufen und ihnen die Sachen gezeigt, daß sie Euren Fleiß bewundern sollten. Nun lebt wohl, liebe Kinder, ich liebe Euch von ganzer Seele und von ganzem Herzen und bin ewig Eure zärtliche Mutter

Luise.«

Sie siegelte den Zettel, klingelte, ließ die Hofdame Gräfin Tauentzien, die schöne Lisinka, ersuchen, ihn mitzunehmen, wenn sie jetzt mit dem Kronprinzen nach Paretz führe. Doch als sie eine Viertelstunde später den Wagen abrollen hörte, entschloß sie sich plötzlich, nachzufahren. Der König kam heute spät von der Truppenschau – sie wollte ihm, wie sie oft tat, ein Zettelchen auf dem Schreibtisch zurücklassen. Unterwegs streifte ihr Blick eine der Handarbeiten, mit der sie Friedrich Wilhelm so gern beschäftigt sah, sie lachte ihr warmes, gesundes Lachen, saß nieder und kritzelte:

»Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König und Herr!

Unter den vielen Bittschriften, die Ihre Königlichen Majestäten täglich bekommen, möge doch der Herr wollen, daß diese mit einem gnädigen Blick beleuchtet werde, damit meine alleruntertänigste, demütigste, wehmütigste Bitte nicht unbefriedigt bleibe. Hierbei hegende Strümpfe sollen als Probe meiner Geschicklichkeit in der Strickerkunst zum Beweise dienen und mir hoffentlich mein Glück zu erlangen helfen; es besteht nämlich darin, daß Ihro Majestäten die Gnade für mich hätten und mir zukünftig alle dero Strümpfe stricken zu lassen und mir dabei den Titel als wirkliche Hofstrickerin allergnädigst erteilen ließen. Diese hohe Gnade würde ich all mein Leben in tiefster Untertänigstkeit erkennen und mit dankbarem Herzen ersterben Eurer Königlichen Majestät

alleruntertänigste Magd

Luise.«

So – nun hatte Fritz etwas zu lachen. Vielleicht auch bewilligte er ihr eine Nachzahlung des Etats als Hofstrickerin. Denn – die Schatulle zeigte erschrecklich oft den Boden.

Sie fuhr allein über das grüne Land, ließ sich vom Wind umspielen, hielt Zwiegespräche mit den ziehenden Wolken. Und dann lief sie, sich selbst kinderjung fühlend, durch den Park von Paretz.

Herr Delbrück, der Erzieher der beiden ältesten Söhne, kandidatenhaft, mit breiter Nase, gekniffenem, unfrohem Mund, schlug die Augen nieder vor der heranstürmenden Majestät. ›Er paßte vielleicht besser in eine herrenhutsche Gemeine als zu uns‹, dachte die Königin. »Wo sind die Kinder?« rief sie. »Eure Majestät geruhen allergnädigst, die Prinzen und die Prinzessin sind im Karnickelstall. Der Kronprinz, der vor einer Stunde kam, möchte Leibeigene befreien. Und so befreien die jungen Hoheiten, mit Respekt zu vermelden, die Karnickel.«

»Wie? Ich verstehe Sie wirklich nicht, lieber Delbrück.«

Delbrück blieb in steinernem Ernst.

»Der Kronprinz hat in einer Nummer der ›Hamburger Zeitung‹ von den glorreichen Taten des jungen Zaren gelesen –«

Die Königin enteilte. Sie fand ihren Sohn Fritz mit theatralischen Gebärden vor dem Karnickelstall stehen, Charlottchen und Wilhelm artig und altklug der Begebenheiten wartend. Fritz, mit lodernden Wangen, gesträubter Lockentolle, das etwas nach innen gebogene Näschen hoch in der Luft, verkündete: »Ich bringe euch die Botschaft der Befreiung. So hört doch, ihr dürft fort. Ihr dürft euch ansiedeln, wo ihr wollt. Ihr dürft nach Kaninchenwerder zurück, obwohl das jetzt die Pfaueninsel heißt.«

Das Büblein! Lieber Gott, das pathetische Büblein. Da stand es, so brav in langen, dunklen Hosen, die Fessel frei zum Anblick weißer Strümpfe, schmalen Fuß in kleinem Schuh. Und Wilhelmchen saß sein kleines Jäckchen so niedlich. Was für kleine Elegants alle beide. Charlottchen im Empirekleid bot nicht soviel Scharm. Sie hatte sich wohl ein wenig im Heu gekugelt. Die Mutter rief:

»Auch ich bin eine Botschafterin – es gibt eine Nachmittagsschokolade und frische Waffeln.«

Der Kronprinz flog der Mutter um den Hals, küßte sie heftig und leidenschaftlich. »Schöne Mama. Schöne, schöne Mama. Warum fuhrst du nicht mit mir?« Luise zog Erkundigungen ein. Der kleine Friedrich Wilhelm erzählte: »Estland, Livland und Kurland danken dem Zaren die Aufhebung der Leibeigenschaft. Er hat es verboten, daß man Leibeigene zum Verkauf ausstellt oder sie in den Zeitungen anbietet. Der Zar erlaubt den Leibeigenen die Ansiedelung in Städten und Dörfern. Mama, das ist ja furchtbar gewesen, man durfte vorher Menschen verkaufen. Hast du das gewußt, Mama?«

Gewußt vielleicht, aber nicht bedacht. Sie sah nicht ohne Bewegung auf den Sturm, der den Sechseinhalbjährigen erfüllte. Es gab freilich keine Sklaven im preußischen Staat. Aber es gab Hunderttausende, ewiger Armut verfallen durch Generationen.

»Der Zar ist ein Engel«, rief der Kronprinz.

»Nein, Tante Helene ist ein Engel«, behauptete Wilhelm.

»Das hat gewiß Papa gesagt«, meinte Luise zuvorkommend. Sie streichelte Fritzens heißen Kopf und hörte wie einen lockenden, sonderbaren Singsang das enthusiastische Lob des fernen Alexanders – –

Luise verspätete sich bei den Kindern. Erschrocken sah sie die Kammerfrau eintreten, die Schlafenszeit meldete, erschrocken sah sie, daß über der Erde schon die Schatten des Abends dämmerten. Sie stürmte zur Rampe, hoffend, der Wagen wäre bereit. Da begrüßte sie ein blauer Offizier.

»Kann auch Ausflug nach Paretz machen«, sagte Friedrich Wilhelm. Sie fiel ihm um den Hals. Er lachte.

»Habe allerlei wichtige Botschaften vorgefunden, nur meine Frau nicht. Werden in Paretz nächtigen; ist dir recht?«

Sie war selig. Wie lange hatte es solche kleinen Improvisationen nicht gegeben.

Der König strebte in den Park. »Habe Briefe von zwei Damen«, begann er lächelnd. »Eine ausgezeichnete Strickerin bittet um Hoftitel. Werde sie engagieren. Mit auf Reisen nehmen.«

»Ah, wirklich? Oh, die Beneidenswerte!«

»Ja, ist nötig, daß die königliche Familie sich ganz besonders bestrickend zeigt –«

Luise lachte, wie eine gute Ehefrau zu einem kleinen Witzchen des Gatten zu lachen hat.

»Eine zweite Dame schreibt mir nämlich, ihr Bruder möchte seine Nachbarn kennenlernen. Und zwar bald. Habe schon der Stafette Rückantwort gegeben: wir reisen in zehn Tagen nach – nun rate?«

Sie sah ein schwärmerisches Lächeln um Friedrich Wilhelms Mund, begriff:

»Helene hat dir geschrieben?«

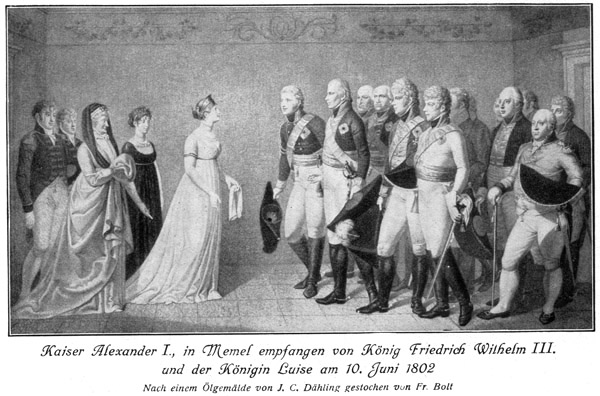

»Ja. Habe geantwortet, wir kommen nach Memel. Der Zar hat den großen Wunsch, daß wir ihm begegnen.«

Betroffenheit fiel auf ihr Herz. Sie dachte an den Enthusiasmus ihres kleinen Sohnes, dachte an die Großfürstin Helene, die kleine, seltsame Betörerin. War der Bruder wie sie? War der junge Alexander das aufsteigende Gestirn über Europa? Und er wollte sich ihnen beiden nähern? Sie sah gegen den Himmel. Aus der unermeßlichen Weite glänzten schon Sterne. In den Wiesen riefen die Grillen.

Nächste Nähe und ewig Unerreichbares. – –

Fieberhafte Reisevorbereitungen!

Luise wählte und probte Toiletten. Vielleicht kicherten die Hofdamen ein wenig und nannten sie eitel. Vielleicht sprach man in Berlin von ihrer Verschwendungssucht. Solche Dinge lassen sich nicht ändern. Man repräsentiert ein Königreich nicht mit einem Seidenkleid und einem Musselinfähnchen. Die Tracht war nun: langer, fließender Rock, dicht unter der Brust gegürtet, kleines Mieder, kleine Ärmel, tiefer Ausschnitt. Schmuck mußte diese Linien beleben. Die Königin trug gern das Diadem, sie hatte den Fächer als ständigen Begleiter beibehalten, war gewohnt, ihre Rede mit Fächergesten zu begleiten, bei Audienzen das Zeichen der Entlassung mit dem Fächer zu geben.

Friedrich Wilhelm hing noch der alten Mode an, langgewachsene Haare mit schwarzem Band zu einer Art Zopf zu binden. Das war ihr ein wenig leid, denn sie liebte sein gutes Aussehen, die hohe, schlanke Gestalt, das stille, vornehme Gesicht. Längst trugen er und die Armee europäische Mode: Stulpenstiefel, enge weiße »Pantalons«, den mit breiter Binde vorn abschließenden, knappen Frack. Der König machte eine tadellose Figur. Verlöre er nur endlich die große Befangenheit beim Sprechen. Er stieß die Worte überrasch heraus, war stets unsicher, die richtigen gewählt zu haben, und glaubte sich daher oft nicht verstanden. Dies gab ihm dann etwas Gereiztes, Unverbindliches.

›Ach ja‹, dachte Luise, ›jene Menschen, die nicht ewig den Blicken und dem Urteil aller ausgesetzt sind, haben es besser, können ihr Wesen freier gestalten.‹

Endlich waren alle Staatsroben, alle Sommergewänder, alle Reitkleider der Königin Luise eingepackt. Des Königs Reisebett mit der einfachen Matratze und Pikeedecke fehlte nicht. Die Bagages der Prinzen und Hofstaaten schlossen sich an: es war wie zu einer Auswanderung. Die Voß, seit ihrem siebzigsten Geburtstag mit dem Titel Gräfin beschenkt, von Luise wohl mal Kontessinchen genannt, und die junge Gräfin Moltke, die Kammerherrn von Buch und von Schilden begleiteten die Königin, den König General Graf Kalckreuth, Oberst von Köckritz, der Unvermeidliche, und Hofmarschall von Massow. Außerdem wimmelte es noch von Nebengestalten und Offizieren.

In lichten Junitagen fuhr man über die Kurische Nehrung. Die Königin, hingerissen von der Wunderlichkeit dieses Landstreifens zwischen Haff und dem offenen Meer, fühlte die Landschaft wie zeitlos und unwirklich. Halbversandete Dörfer, umwallt von den Dünen, tauchten auf, verschwanden. Sandwälle, die wie Gebirge erschienen, umbauten Weg und Aussicht – um plötzlich sich zu beugen, den Blick wieder freizugeben auf unermeßliche Wasser. Die Möwen in silbernen Scharen schienen die einzigen Boten des Lebens. Wind und Welle die einzige Sprache der Natur – die Ursprache des Alls.

Luise sah Welle auf Welle in unermüdlicher Geduld heranfluten, in unermüdlicher Demut zurückbeben – Sie sah das Meer in überirdisch reinem Blau – sah es schillern in tausend Farben, sah es im Goldglanz des Sonnenuntergangs und im aufreizenden Rot, im weinenden Violett des Ersterbens – Sie sah den rührenden Schmuck dieser verlassenen Landschaft, die wilden Stiefmütterchen am Wege, die gelben Dolden des Ginsters, die grauen, unscheinbaren, wie Moos angesiedelten Blätter der Katzenpfötchen, mit den langgestielten Purpurblüten: Immortellen = Unsterbliche.

Grau und drohend lag das Meer zur Nacht um das kleine Haus der Rast. In Fanfaren der Morgenröte begrüßte es den neuen Tag. Und wieder zogen die Wagen durch dieses vorzeitliche Dünengebirge, durch ewigen Sand, herangespült von ewigen Wellen.

Lächelnd, in himmlischer Heiterkeit, lag das Meer – ein blauer, windbewegter Atlasmantel, ein Triumph des Lichtes, ein Rausch des Wassers und ein Rausch unermeßlicher Jugend.

Luise war wie eine Betörte. Sie wußte sich auf Gipfeln des Lebensgefühls. Um sie leuchteten Himmel und Meer – Sie war eingebettet in ein gutes Glück, sie vertrat ein geliebtes Vaterland – und sie reiste einer schönsten menschlichen Begegnung zu.

Endlich tauchten die Türme von Memel, der treuen Preußenstadt, der alten Deutschordensburg, auf.

Als die Majestäten sich einschifften, um in einer schönen Barke über den Hafen zu fahren, kam ein Boot mit litauischen Mädchen heran. Sie sangen ein schwermütig-eintöniges Lied von fremdem Klang zum Willkommen. –

Die Königin stand, in eine weiße, reiche, silbergestickte Robe gekleidet, an der Türe ihres Vorzimmers und erwartete den Zaren. Ohne Befangenheit, heiter, leicht, froh. Sie dachte, er ist so alt wie ich, und darum viel jünger. Wie mag die Kaiserin sein? Warum kommt sie nicht mit?

Geräusch im Flur. Säbelklirren auf der Treppe. Die Tür wurde aufgestoßen. Ein rascher Blick, und Luise sah in faszinierende Augen, sah ein bezauberndes Lächeln, sah einen Mann von vollendeter Eleganz sich verbeugen.

Sie hatte hundert- oder tausendmal fremde Herren empfangen – sie war Königin, er Kaiser, sie empfing auf dem Boden ihres Vaterlandes. Das gab ihr den Scharm der Wirtin, das ließ sie ganz ungezwungen, ganz in einer weichen Geste sein.

Alexander sprach das Gegebene, Schickliche. Fünf Minuten lang, zehn Minuten lang. Dann wurde er er selbst. Beweglich, lebhaft, überschwenglich, umflossen von der Grazie der Jugend und einem stürmischen Temperament, getragen von der Eleganz des ganz großen Herrn; fähig, die erhabenen Ideen seiner Epoche nachzufühlen, warf er ein bezauberndes Licht über die Stunde – über den Tag, selbst über die herkömmlichen Zeremonien des Tages.

Sein etwas zu kleiner, aber vollkommen schön gebildeter Mund formte mit unnachahmlicher Leichtigkeit die liebenswürdigsten Satzfolgen, sein Geist gestattete ihm, alle Dinge zu streifen, zu berühren, ihnen einen glänzenden Schliff zu geben.

Er hatte ein rasches, blitzartiges Lächeln, als man zu feierlicher Tafel ging, das hieß: wir müssen; wir sind nur frei, weil wir Gesetze achten. Er nahm den Tee aus Luisens Händen, flüsterte, sie wisse zu beglücken, und sprach in Sekundenschnelle von Jean Jacques Rousseau und der Neuen Héloise.

Luise dankte den Göttern und Frau von Kleist, daß ihr Julie d'Etange und St. Preux keine Unbekannten waren.

Ihr staunendes Herz vernahm von einem Manne – oh, dem glänzendsten, dem scharmvollsten Mann eines Jahrhunderts – ausgesprochen, was sie bisher nur in Büchern gelesen und in Predigten gehört, daß die Tugend der erhabenste Begriff der Erde sei, und die Freiheit des Menschen die Beglückung aller, das Ziel einer gerechten Regierung, der sehnlichste Wunsch eines Fürsten.

Sie war verwirrt von dem weichen Reiz seiner Sprache, von der Eleganz seines Wesens, von den Flammenblicken, die über sie hinglitten. Sekundenlang dachte sie, ist er nicht, wie einst Prinz Louis Ferdinand vor Mainz war – an einem holden, lang verschollenen Sommerabend. Nun stieg wieder ein solcher Sommerabend auf in unwirklichem Licht, erfüllt vom Fluidum und der Persönlichkeit eines so ganz Überlegenen.

Sie suchte die Hand Friedrich Wilhelms. Suchte seine Augen. Er lächelte und flüsterte: »Wie er Helene gleicht.« Das Wort – befreite sie.

Die Königin hatte ein Schlafzimmer für sich. Der König, sehr müde, war bald gegangen. An Luise bebte jeder Nerv. Ihr war, als sähe sie in Alexander das Bild eines neuen, überschwenglich edlen und großen Menschen. Ein Ideal, von dem sie vielleicht geträumt haben mochte, wenn sie Schillersche Verse und Jean-Paulsche Gefühlsschwärmereien las. Daß es dieses Ideal gab, daß sie dieser über alle Maßen bezaubernden Persönlichkeit ins Auge geblickt, erschütterte ihre Seele als ein noch unfaßliches Wunder.

Wie sollte sie Schlaf suchen? Jede Minute war kostbar, in der sie das neue Glück empfinden konnte. Ihr flüchtiger Schritt irrte von Fenster zu Fenster, heiße Stirn lag an kalte Scheiben gepreßt. Und dann, plötzlich, stand sie am Tisch, nahm eine Kielfeder, malte auf ein Blatt Papier: »Journal de Memel.«

Mußte man die unerhörten Begebenheiten nicht aufschreiben? Doch die Feder entsank ihr wieder. Wie sollte sie Worte finden für ihre namenlose Seligkeit? –

Luise hatte doch wohl ein wenig geschlafen, denn als sie blinzelnd die Augen öffnete, sah sie eine ganze Versammlung um ihr Bett. Die Kammerfrau, die Voß, den König. Wo war sie denn? Sie kannte ja dies Zimmer gar nicht. Sie hörte: »Die große Parade beginnt um siebeneinhalb Uhr!« Sie war schon aus dem Bett. Jetzt wußte sie alles: es kam ein himmlischer Tag. Sie wurde angekleidet, trank Schokolade dazwischen, besah sich im Spiegel und war ganz hingerissen von sich selbst. Das grüne Reitkleid stand ihr herrlich, ihre Haut war klar, nicht der leiseste Fehler trübte sie. Eine Spur Puder würde sie schützen.

Glühend vor Lebenslust stieg die Königin zu Pferd. Sie las Bewunderung im Lächeln ihres Gatten. Der König fand, nie kam ihre Gestalt schöner zur Geltung als beim Ritt.

Der Zar hatte sich aus seiner Wohnung aufs Paradefeld begeben. Sie erzitterte bei seinem Anblick. Und doch war sie von einer fast kindlichen Unbefangenheit. Sie fühlte sich, als wäre sie daheim in Darmstadt, ganz ohne Zwang, unter Vertrautesten.

Die Schulmanöver begannen. Wie das alles blitzte und klappte! Die Infanterie, die Kavallerie. Wie reizend Fritz alles machte! In wahrhaft königlicher Haltung führte er dem Zaren seine Truppen vor. Und Alexander begrüßte sie mit Enthusiasmus. Wie er zu Pferd saß! Leicht, elegant, triumphierend. Er hatte sein frohes, bezauberndes Gesicht zurückgeworfen, selig, als tränke er die Luft, er ließ seinen Degen in der Sonne flimmern, er rief den Truppen Dankesworte zu. Er war ganz bei der Sache, er beglückte Friedrich Wilhelm durch sein Urteil, sein Interesse. Und doch sah sie klopfenden Herzens, als Alexander nun wieder zu ihr heranritt, ging es wie ein Aufatmen über sein Gesicht.

»Teuerste Majestät, die Truppen sind göttlich! Und nun darf ich mit Eurer Majestät zum Frühstück kommen? Ah, dafür gibt es kein Wort mehr!«

Er ritt an ihrer Seite. Sie fühlte den Hufklang wie Musik. Sie antwortete auf Alexanders abgerissene Worte mit frohem Lachen, sie ließ ihr Pferd tänzeln, sie war von Lebenslust überströmt.

Der Zar und der König gingen in ihr Wohnzimmer. Luise ließ sich in rasender Eile das Reitkleid abnehmen, ein leichtes Seidengewand überwerfen, die Haare frisch ordnen.

Der Zar küßte enthusiastisch ihre Hände beim Wiedersehen. Er sah lächelnd zu, wie sie den Tee bereitete, reichte. Friedrich Wilhelm sprach militärische Dinge. Sie konnte ab und zu eine Bemerkung einwerfen. Ach Gott, alles ist zu etwas gut. Sie hatte oft gestöhnt über die ewigen Paraden in Potsdam. Nun konnte sie ihr Wissen bewundern lassen. »Ich bin doch eine Soldatenfrau, Eure Majestät«, lachte sie. Und war beglückt von Alexanders weichen Gesten, die sagten: ›Ich habe mir Soldatenfrauen bisher etwas anders gedacht!‹

Zu Tisch saß der Zar natürlich zwischen dem Königspaar. Und Friedrich Wilhelm wurde, wie immer, wenn er sich der französischen Sprache bediente, beredter als sonst. Es machte ihr nichts, daß er den Zaren weiter von militärischen Einzelheiten, sogar Uniformfragen, unterhielt. Es war ihr gar nicht so wichtig, mit Alexander viel zu sprechen. Seine Nähe allein, die Bewegungen seiner Hände, seine Stimme, sein Lächeln gaben ihr ein frohes Lebensgefühl.

Wieder trank man Tee. Und dann fragte der Zar, ob man vor der Abendtafel noch einen Ritt über Feld machen könne. Sie blickte fragend auf Friedrich Wilhelm. Er sah aus, als wäre er zwanzig Jahre alt, so frisch und strahlend.

»Es ist uns ein Fest, Eure Majestät«, sagte er in bei ihm unerhörter Verbindlichkeit.

Friedrich Wilhelm ritt neben seinem guten Köckritz, die Königin an Alexanders Seite.

Die süße Stille des Juniabends, das verklärte Licht eines unendlich reinen Himmels war um sie gebreitet. Hier, wo der Sommer spät kam, blühte erst der Flieder in den Gärten. Und wieder fühlte sich Luise, als sei sie zu Hause, am Rhein, am Main und in dem geheimnisvollen Glück erster Erwartung des Lebens.

Für Augenblicke war es ihr, als ritte sie mit George, ihrem liebsten Bruder, ritte in blaue Dämmerung hinein und wußte, hinter den Hügeln liegt das gelobte Land der Wunder. Und dann wußte sie erschauernd, das Wunder war ja da, der idealische Mensch mit dem Herzen voll Tugend und Entflammung war lebendig gegenwärtig.

Alexanders leicht sich erschließendes Herz fand Worte, die sie bezauberten. Er wünschte die ewige Heiterkeit eines Sommertages über die Menschheit, er sprach von dem erhabenen Willen der Herrscher, alle Untertanen glücklich zu machen. Er schmeichelte: wie selig müßte ein Land sein, das auf dem Thron die Jugend und die Anmut erblicke, wie müsse ein Land auferblühen, über dem Luisens blaue Augen leuchteten.

Ach, sie hatte tausend Worte der Bewunderung schon gehört. Von Alexanders Lippen waren sie neu und wie etwas Einmaliges.

Sie ritten durch die Stadt zurück. In warmem Dunkel lagen die Häuser, Frauen und Kinder saßen auf Bänken vor den Türen, ab und zu leuchtete Kerzenschein aus Fenstern. Da lebten die Menschen in engen Hütten und Häusern – und alle sollten sie auch glücklich werden, ach, glücklich werden! –

Sie mußte sich wieder in höchster Eile zur Abendtafel umkleiden. Verträumt sah sie ihr eigenes Bild im Spiegel. Stand da nicht ein ganz junges Mädchen, mit gelösten Gliedern, mit einem rätselhaften Lächeln um den blassen Mund?

Wo bin ich? fragte ihre Seele.

Sie sah etwas sehr Merkwürdiges während der Abendtafel: Friedrich Wilhelm, der verlegen wurde und stotterte, wenn ihm jemand während des Gesprächs fest ins Auge sah, hatte glänzende Blicke auf den Zaren gerichtet und sprach fließend und angeregt dabei; ›Bezauberer‹, dachte sie. Und sie wollte die Unterhaltung, die sich auch nach Tisch fortsetzte, nicht stören. Da es so drückend heiß im Raume war, trat sie an ein offenes Fenster, sah in die Sternennacht hinaus – dachte, wie immer Jugend dachte und denkt, welches Sternbild leuchtet wohl dem Seltsamen, der nun mein Freund sein wird?

Plötzlich standen Friedrich Wilhelm und Alexander Hand in Hand vor ihr. Bewegt klang Fritzens Stimme: »Das kann ich dir versichern, die Russen haben niemals einen Kaiser gehabt, wie ihn. Er hat lange mit mir geredet und Grundsätze geäußert, die ihm viel Ehre machen und mich ihm für das Leben verbinden.«

Alexander lächelte. Er erwähnte die Freundlichkeit der Königin gegen die Soldaten. Und sie antwortete rasch: einem Stande, der so viel Mühen und Wechselfällen ausgesetzt wäre, dem könne nicht genug Anteilnahme bewiesen werden.

Der Zar beugte sich zu ihr herüber, seine Augen strahlten sie an: »Teuerste Majestät, wie glücklich bin ich, Soldat zu sein! Und wie glücklich bin ich in der Hoffnung, morgen auf dem Ball der Tänzer Eurer Majestät sein zu dürfen.«

Der Ball! Luise freute sich kindlich darauf. Die Kaufmannschaft gab dem Königspaar und dem Zaren das Fest. Sie träumte in der Nacht schon davon, sie hatte Zeit, den nächsten Vormittag über sich den Toilettenfragen zu widmen. Ach tanzen, tanzen! Welch ein wundervolles Spiel mit der eigenen Grazie. Es war, als flöge man Unnennbarem zu. –

Rührend hatte sich die gute Stadt angestrengt! Ein Triumphbogen war errichtet. Der Saal prächtig herausgeputzt. Freilich, eine unerhörte Hitze herrschte in dem niedrigen Raum. Und es waren furchtbar viele Menschen da, aufgeregte, freudetrunkene Menschen, mit fiebernden Nerven, hingerissen von der ungeheuren Ehre, die ihnen durch die Gegenwart der Majestäten widerfuhr, selig von den Klängen der jubelnden Musik.

Sie tanzte mit Alexander. Erst war es ihr wieder so wunderlich, als tanze sie mit Bruder George, mit dem zärtlich geliebten, vertrauten Bruder. Dann aber fühlte sie das Zittern seltsamer, wissender Hände, sah in verschleierte Augen voll Geheimnis und Traum, – und ihr wurde, als schwebe sie dahin im Rausche von unwirklichem Licht, von unwirklich schönen Farben – und als wäre sie allein mit diesem Ideal aus einem nie betretenen Land, allein und über allen Dingen.

Sie fand wieder zur Wirklichkeit, als sie im gleichen Wagen mit Alexander zurückfuhren. Memel hatte illuminiert. Guter Wille loderte überall auf. Aber er loderte in Ölfunzeln, in schultafelgroßen Transparenten, in kleinen Pulvermännchen, die, kaum daß sie zu sprühen begannen, sich wieder in Nacht verbargen.

Luise lachte kindlich hell: so ähnlich war es in Darmstadt gewesen, wenn sie mit den Geschwistern von kärglichen Spargroschen ein Freudenfeuer bereitete. –

Sie wurde unpäßlich in der Nacht, die sich nicht abkühlte. So blieb sie den Vormittag auf ihren Zimmern. Dann kamen Friedrich Wilhelm, der Zar und auch der Erbprinz von Schwerin zu ihr. Man war in lustiger Stimmung. Der Schwager des Zaren, etwas plump im Wesen, neckte unerschrocken den König mit seiner Schwärmerei für die erbprinzliche Gattin. Aber Friedrich Wilhelm behielt die gute Laune und erzählte von kurländischen Damen, die der Zar erobert hatte. Er ließ sich das mit Anmut gefallen. Lebhaft fragte er, ob man den Abend nicht wieder tanzen könne. Tanzen, tanzen – Luise war in ihrem Element. Ein improvisierter Ball. Das Hübscheste des Hübschen! Sie zählte an den Fingern ab, wen man einladen würde, es kam auf fünfzehn Paare, also intimer Kreis.

Sie strahlte auf, als sie sah, daß der Zar den Sanssouciorden angelegt, den sie ihm am Morgen überreicht hatte. Und wieder tanzte sie mit ihm in der leidenschaftlichen Freude an Bewegung und Rhythmus – im Spiel der eigenen Grazie. Dann führte sie Alexander, der noch lieber redete als tanzte, zu einem Sofa, und erzählte ihr rasch einen seiner Pläne zur Beglückung der Menschheit. Es klang alles so leicht, so überzeugend, es war, als vermöge die Inbrunst dieses glühenden Menschen dem Erdball zu gebieten, daß er immer im Vollbereich der lebenspendenden Sonne sich bewege. Daß nicht Winter wäre, nicht bange Finsternis.

Sie hörte bezaubert zu. Plötzlich sah Luise alle Ballgäste eine Sekunde lang wie schräg hingeweht stehen, dann eilten sie gegen die Fenster. »Jemand hat sich ertränkt«, klang es von weitem.

Der Zar entschuldigte sich bei der Königin, flog wie der Wind aus dem Raum, um zu helfen.

Sie trat ans Fenster. Man zog einen Jungen aus dem Wasser. Der Zar war schon zur Stelle. Und er, der eben von der Beglückung der Welt so beredt gesprochen, war nun eifervoll mit dem kleinen Burschen beschäftigt, brachte ihn ins Haus.

Die Königin eilte durch die Räume, fand Alexander, wie er dem Geretteten Tee einflößte, gute Worte zu ihm sagte und ihn dann der Obhut einiger Soldaten übergab. Als Alexander die Königin erblickte, stürzte er auf sie zu, bot ihr den Arm. »Wie gut Sie sind«, sagte sie gerührt. »Das tut doch jeder gern, der Gelegenheit dazu hat«, lächelte Alexander.

Man durchtanzte die Nacht. Man hatte wohl ein wenig zuviel getanzt. Denn andern Mittags wurde die Königin ernstlich unwohl bei Tisch, mußte sich zurückziehen, bekam Beklemmungen und Krämpfe, die ihr Tränen auspreßten. Wie schrecklich leid taten ihr die verlorenen Stunden! Kaum ging es ihr ein wenig besser, so trat Alexander mit dem König bei ihr ein. Großer Gott, sie lag im Nachthäubchen und Schlafrock auf dem Sofa. Sie errötete, aber Alexander lächelte, behauptete, diese Toilette stünde ihr ganz reizend. Und als wäre er ein Familienglied oder ein alter Freund, blieb er zugegen, mischte ihr Limonaden, war mit zärtlichen Gesten um sie besorgt.

»Es geht mir so gut wie dem kleinen Burschen, der ins Wasser fiel«, scherzte Luise und fühlte sich schon gesünder.

Der Zar trank am nächsten Vormittag wieder den Tee bei ihr und bat sie, ihm doch etwas zu singen. Sie wählte kleine französische Liedchen, begleitete sich selbst, ließ ihre Stimme spielerisch aufklingen und dann sich zu ihrer vollen Kraft entfalten. Sie konnte mit ihrer Wirkung zufrieden sein. Wie jeder Mensch, der ihre Stimme vernahm, war Alexander betroffen von dem Kontrast, der zwischen ihrer lichten Erscheinung und dem dunklen Klang ihres Organs lag. Der Zar nahm ihre Hände an seinen Mund, und sie fühlte sich von einem Strom des Lebens überrieselt. Seine Augen waren den ihren nahe.

Wenn er mich küßte, dachte sie erschreckend. Wäre ich dann eine leichtfertige Frau? Ach, er hat ja den süßesten Mund, den es geben kann.

Alexander lächelte, wartete. Sie bog sich ein wenig zurück – fand ihre Fassung wieder.

»Ich muß Ihnen so viel sagen, lieber Vetter.« Zärtlich bot er ihr den Arm. Er ging gern beim Gespräch auf und ab.

»Sie reisen morgen, lieber Vetter –«

Alexander seufzte: »Ja, schon schleicht mir Betrübnis in die schöne Stunde. Nur die Hoffnung auf ein Wiedersehen macht den Abschied erträglich.«

Wiedersehen? Ihre Augen leuchteten auf, ihre Stimme bekam einen hinreißenden Schwung.

»Ich will Sie so wiedersehen, wie Sie heute sind, mein lieber Vetter. Ach, ich beschwöre Sie, bleiben Sie, wie Sie sind. Lassen Sie sich die Glut und Weite Ihrer Seele nicht kalt machen, nicht einengen durch sogenannte kluge Ratgeber. Sie sind so jung. Sie haben über alles den großen Blick. Er geht uns so leicht verloren durch die vielen kleinen Bilder der Erfahrung. Ihr edles Herz durchzieht heute die Leidenschaft für alles Erhabene. Ach, die Jugend hat noch andere Leidenschaften. Geben Sie ihnen nicht mehr Raum, als notwendig ist. Bewahren Sie sich für das Große. Sie ahnen nicht, wie glücklich es mich macht, einem Herrscher zu begegnen, der sich so ganz der Tugend und dem Erhabenen verpflichtet fühlt, wie Sie, mein lieber Vetter.«

Der Zar sah sie mit verdunkelten Augen an. »Sie sind schön, Luise«, sagte er still. »Welcher Ansporn für mich, zu wissen, daß Sie Teil an meinem Wirken und, wie ich mir schmeicheln darf, auch etwas an meinem Leben nehmen.«

Der König trat ein.

Man ging sogleich zu Tisch. In Abschiedsstimmung. Das ganze russische Gefolge war anwesend. Der Zar zeigte sich weniger beredt als sonst, der Gedanke des Scheidens lag auch über ihm.

Nach aufgehobener Tafel und Verabschiedung der Hofstaaten folgte Alexander dem König in Luisens Salon. –

Die Kabinettsräte Lombard und Beyme, Oberst von Köckritz und der Hofmarschall von Massenbach fanden ein stilles Zimmer, wo sie sich von den Anstrengungen des Diners erholen konnten. Sie waren die besten Patrioten und mußten daher noch eins trinken auf das Wohl ihres erlauchten Souveräns. Und wie sie ihre steilen Uniformkragen lockernd öffneten, so erschlossen sie auch voreinander ihre Gefühle.

»Den hat's! Prost«, sagte der Hofmarschall von Massenbach, jedes Zeremoniell abstreifend.

Köckritzens lange Polsterwangen erschütterte Lachen. »Das muß wahr sein, liebster Massenbach. Den hat's.« Der kleine, flinke Lombard flötete: »Seine russische Majestät, der anbetungswürdige Herr Zar dürfte von nun an in Preußen nicht mehr einen Staat in politischem Sinne sehen, sondern eine Person, die ihm teuer ist.« Er freute sich seines schönen Satzes und beschloß, ihn zu notieren. Ihn gelegentlich in der Correspondance nach Paris gelangen zu lassen.

Kabinettsrat Beyme schob sein festes Gesicht so tief in den geöffneten Kragen, daß er den Zechgenossen die Glatze präsentierte. »Der Herr Zar ist nicht nur ein amouröser Herr und ein Beglücker des Erdballs. Die russische Seele schläft in ihm. Die russische Seele ist – un – zu – ver – lässig – wie jede fanatische Seele. Aber, Wohlsein, Verehrteste. Sie haben recht, wenn Sie vom gestrigen, vom heutigen Tage sprechen: den hat's! – A votre santé.«

»Die russische Seele« – Massenbach lallte – »die liegt im Wuttki. Die ist wie der – wu – wunder – bare Feuertrank, der ganz anders brennt als Danziger Goldwasser. Vorwärts – Ordonnanz – Wuttki für mich und die Herren, auf das Wohl der russischen Seele –«

Der Zar war lange mit Friedrich Wilhelm in einer Fensternische gestanden. Nun trat der Erbprinz von Schwerin heran. Alexander wandte sich zu Luise.

Er ließ sich neben ihrem Sofa nieder, tastete nach ihrer Hand, küßte sie und hielt sie fest.

»In drei Jahren wird für mich eine glücklichere Stunde sein, als diese ist, Eure Majestät: das Wiedersehen in Potsdam mit meiner liebenswürdigsten Kusine.« Er seufzte, legte die linke Hand aufs Herz, sah Luise mit schimmernden Augen an.

»Sire, wie wird sich Potsdam glücklich schätzen.«

»Nur Potsdam?«

Sie lächelte und schwieg. Er sprach vom König, wie gern er ihn hätte, wie hoch er ihn achte. Diese Zusammenkunft bedeute ein so großes Glück. Man kenne einander nun von Mensch zu Mensch, niemals würde er mehr falschen Nachrichten, gefärbten Berichten über des Königs Stellung zu ihm glauben.

»Denn nun sind wir Freunde.«

Er leitete rasch über in seine philanthropischen Pläne. Mit eleganten und strahlenden Worten baute er seine Ideen auf.

Sie fühlte wieder die Glut und Weite seiner Natur – fühlte ihn, Alexander, wie ein Strom von Leben, Fülle und Kraft.

Er sagte, fließend, gewandt, zuversichtlich, als koste es nur Handbewegungen, wie er hoffe, über das ungeheure Reich seiner Herrschaft einen Schimmer von Glück zu bringen. Auferstehen sollten seine Russen aus langem, bangem Schlaf. Der Zar-Befreier einst zu heißen, wäre der Traum seines Ehrgeizes, seiner Sehnsucht.

Luise dachte: › Ja, von Osten her geht die Sonne auf.‹ –

Der Abschiedsmorgen sah Luise schon früh am Schreibtisch. Die Feder formte Briefe an die beiden Kaiserinnen, Mutter und Gattin Alexanders. Er war so jünglingshaft, bei aller Eleganz, allem Weltwesen. Man konnte sich schlecht vorstellen, daß er eine Gattin hatte. Denn er war ein – Einziger. Den Einzigen kann man sich einsam, oder als Liebenden, oder sehr unglücklich denken – aber schlecht in einem Familienkreis.

Plötzlich stand Alexander vor ihr. Seine Finger glitten über ihre zitternden Hände. Er nahm ihr Wachs und Petschaft ab, siegelte ihre Briefe. Sie war angerührt von dieser wunderlichen, kleinen, häuslichen Gemeinschaft. Er stand über den Tisch gebeugt, lässig, elegant. Als er aufblickte, sah sie, daß ihm die Augen voll Tränen waren. Er küßte ihre Hände und sagte:

»Das ist der Abschied: wir werden ewig Freunde bleiben.«