|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Pointis und die Flibustier von S. Domingo plündern Cartagena. Warum Ludwig XIV. den Prinzen von Oranien nicht als König von England anerkennen wollte. Qualvoller Tod des Domherren Santeuil. Der Prinz von Darmstadt und die Sicherung der Thronfolge in Spanien. Die Streiche des Bruders der Frau von Maintenon. Seine Internierung im Kloster des Herrn Doyen. Die Hochzeit der Prinzessin von Savoyen. Das Coucher der Neuvermählten. La Varenne und die Elster. La Vienne und die Seinen. Die geheimnisvolle Maurin im Kloster von Moret.

Der Geschwaderchef Pointis machte sich berühmt durch seinen Handstreich auf Cartagena. Er nahm im Vorbeifahren Flibustier von der Insel S. Domingo mit, deren Gouverneur du Casse, der lange mit diesen Leuten gelebt hatte, infolge seiner Verdienste geworden war. Mit dieser Hilfstruppe machte er einen Angriff auf Cartagena, das sich dessen nicht versah und sich sehr schlecht verteidigte. Er plünderte es und erbeutete außer neun Millionen in gemünztem Silber oder in Barren eine unglaubliche Menge von Edelsteinen und Silberzeug. Diese Expedition, die ganz den Anstrich eines Romans hat, wurde mit einer Umsicht und in der Ausführung mit einer Geistesgegenwart durchgeführt, die der dabei bewiesenen Tapferkeit vollkommen entsprachen.

Die Flibustier hatten mit Pointis einen großen Streit wegen ihres Beuteanteils, indem sie behaupteten, sie seien um den größten Teil desselben betrogen worden. Als sie sahen, daß er sich über sie lustig machte, kehrten sie kurz entschlossen nach Cartagena zurück, plünderten es von neuem, machten dort eine reiche Beute und fanden noch eine große Menge Silber. Darauf schickten sie Galifet, den Stellvertreter des Königs auf S. Domingo, hierher, damit er die Klagen du Casses und der ihrigen überbringe.

Pointis wurde von zweiundzwanzig englischen Schiffen verfolgt, entwischte ihnen aber. Sie nahmen einige Flibustierfahrzeuge weg, auf denen fast gar nichts war, und Pointis' Schiff, das als Hospital diente, und auf dem nur Kranke und einige Pestbehaftete waren. Galifet traf am 20. August (1697) in Versailles ein, und fast gleichzeitig Pointis in Brest, obwohl ihm sechs englische Schiffe bei der Einfahrt des Hafens auflauerten. Er begrüßte den König am 27. September und wurde von ihm sehr gut empfangen und außerordentlich gelobt. Er hatte seine ganze Prise in Sicherheit gebracht und überreichte dem König einen faustgroßen Smaragden, auch rechtfertigte er sich energisch gegen du Casse und seine Flibustier. Wenige Tage darauf wurde er zum Generalleutnant ernannt, und ich denke, daß er sich in die Lage gesetzt hat, sein Leben recht behaglich zu beenden.

Ich habe vergessen, die besonderen Gründe mitzuteilen, die dem König die Anerkennung des Prinzen von Oranien als König von England so bitter machten. Es sind die folgenden: Als der König uneheliche Kinder bekam, war er weit von dem Gedanken, sie zu erhöhen, entfernt, der ihn später immer mehr beherrschte. Die Prinzessin von Conti, deren Geburt am wenigsten anstößig war, war auch das erste dieser Kinder; der König Die Mutter der Prinzen von Oranien war Maria Stuart, geb. 4. November 1631, verheiratet (1641) mit Wilhelm von Nassau-Oranien, Witwe am 9. November 1650 fünf Tage vor der Geburt ihres Sohnes, gestorben 24. Dezember 1660. Die Großmutter väterlicherseits des Prinzen von Oranien war Amalie von Solms-Braunfels (1602-75); dagegen hatte Luise-Henriette, die Tochter des Großvaters Wilhelm-Heinrichs von Nassau, Friedrich-Wilhelm, Kurfürsten von Brandenburg geheiratet. – Der flandrische Krieg begann 1688 und endigte mit dem Frieden von Rijswijk.glaubte in dem Prinzen von Oranien eine glänzende Partie für sie gefunden zu haben und ließ sie ihm als Gattin vorschlagen. Seine Erfolge und sein Name in Europa ließen ihn nicht daran zweifeln, daß dieser Antrag als die größte Ehre und der größte Vorteil angesehen werden würde. Er täuschte sich. Der Prinz von Oranien war der Sohn einer Tochter Karls I. von England und seine Großmutter war die Tochter des Kurfürsten von Brandenburg. Dieser Abstammung erinnerte er sich mit so viel Stolz, daß er klar und deutlich zur Antwort gab, die Prinzen von Oranien seien gewöhnt, sich mit legitimen Töchtern großer Könige zu vermählen und nicht mit deren Bastarden. Dieses Wort traf den König so tief, daß er es niemals vergaß und immer, oft sogar gegen sein handgreiflichstes Interesse, zu beweisen suchte, wie tief der Unwille darüber in seinem Herzen wurzelte.

Der Prinz von Oranien unterließ nichts, um die Erinnerung daran auszulöschen, aber er mochte tun, was er wollte, alles wurde verächtlich zurückgewiesen. Die Gesandten des Königs in Holland hatten stets den ausdrücklichen Befehl, dem Prinzen nicht allein in den Staatsgeschäften, sondern auch in allen privaten und persönlichen Angelegenheiten entgegenzuarbeiten, in den Städten so viel Leute wie möglich zum Aufstand gegen ihn zu bringen, mit Hilfe von Geld seine schärfsten Gegner in die wichtigsten Ämter wählen zu lassen, offen diejenigen zu unterstützen, die sich gegen ihn erklärt, ihn nicht zu besuchen – kurz, ihm alles Böse und allen Schimpf anzutun, den sie nur vermochten. Bis zum Beginn des flandrischen Krieges hörte der Prinz niemals auf, sowohl öffentlich, wie auf den verborgensten Wegen an der Beschwichtigung dieses Zornes zu arbeiten, aber der König gab niemals nach. Endlich verzweifelte er daran, die Gunst des Königs wieder zu gewinnen, und als er am Vorabend seines Einfalls in England stand und die furchtbare Liga gegen Frankreich gebildet hatte, erklärte er ganz laut, er habe sich sein ganzen Leben lang bemüht, die Gunst des Königs zu erlangen, nun hoffe er wenigstens, so glücklich zu sein, sich dessen Achtung zu verdienen. Man mag daraus ermessen, welch ein Triumph es für ihn war, daß der König sich genötigt sah, ihn als König von England anzuerkennen, und wie schwer Ludwig XIV. diese Anerkennung wurde.

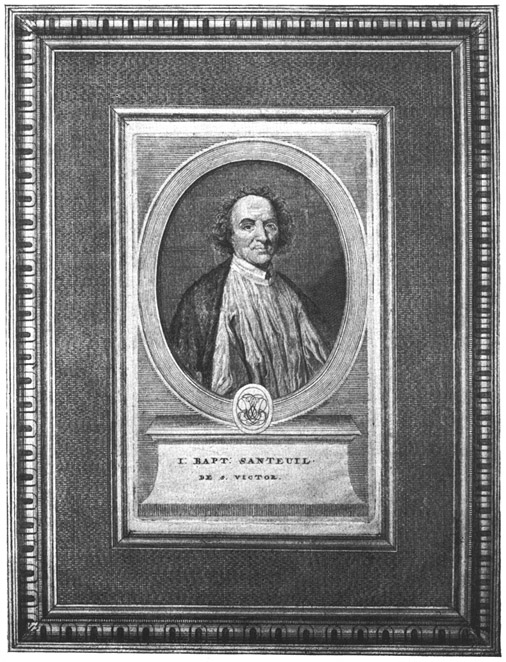

Der Herzog von Condé hielt dieses Jahr (1697) an Stelle seines Vaters, des Prinzen von Condé, der nicht nach Dijon wollte, die burgundischen Stände ab. Er gab dort ein großes Beispiel fürstlicher Freundschaft und eine Lehre für die, die sich darum bewerben. Santeul, Ordensdomherr von Saint-Victor, ist in der Gelehrtenrepublik und in der Welt zu bekannt gewesen, als daß ich mich des längeren über ihn verbreiten sollte. Er war der größte lateinische Dichter, den es seit mehreren Jahrhunderten gegeben hat, voll Geist, Feuer und der lustigsten Einfälle, die ihn zu einem ausgezeichneten Gesellschafter machten. Vor allem war er ein guter Tischgast, der den Wein und eine reichbesetzte Tafel liebte, aber des Guten nicht zu viel tat. Der Prinz von Condé hatte ihn fast stets bei sich, wenn er nach Chantilly ging, und der Herzog von Condé beteiligte ihn an allen seinen Spielpartien, kurz, das ganze Haus Condé, Prinzen und Prinzessinnen, wetteiferte in Liebe zu ihm, und es war zwischen ihnen ein fortwährendes geistreiches Geplänkel in Vers und Prosa, ein beständiges Spanischer Tabak; dieser Tabak wurde in Sevilla für Rechnung des Königs von Spanien hergestellt und brachte 20 Millionen. – Barcelona fiel am 8. August 1697.fröhliches und witziges Scherzen manches Jahr hindurch. Der Herzog von Condé wollte ihn nach Dijon mitnehmen; Santeul bat, ihn zu entschuldigen und führte alle möglichen Gründe an. Es half aber nichts: er mußte gehorchen, und so wohnte er denn für die Dauer der Stände im Hause des Herzogs. Bei den Abendessen, die dieser täglich gab oder annahm, war stets Santeuil in seinem Gefolge und erheiterte die ganze Tafel. Eines Tages, als der Herzog zu Hause speiste, vergnügte er sich damit, Santeul mit Champagner zuzusetzen; die Stimmung wurde immer lustiger, und schließlich machte er sich den Scherz, seine mit spanischem Tabak gefüllte Schnupftabaksdose in ein großes Glas Wein auszuleeren und es Santeul austrinken zu lassen, um zu sehen, was darauf erfolgen würde. Es dauerte nicht lange, und er wurde darüber aufgeklärt. Erbrechen und Fieber stellten sich ein, und in zweimal vierundzwanzig Stunden starb der Unglückliche unter Höllenqualen, aber er empfing die Sterbesakramente in bußfertigster Gesinnung und erbaute dadurch eine Gesellschaft, die sonst wenig für die Erbauung gestimmt war, aber ein so grausames Experiment abscheulich fand und voll Trauer über seinen Ausgang war.

Santeul

Als ich von der Belagerung und Einnahme von Barcelona durch den Herzog von Vendôme sprach, erwähnte ich, daß der Prinz von Darmstadt in der unweit der Stadt gelegenen Zitadelle Mont-Jouy befehligte. Er war ein sehr gut gewachsener Mann, aus dem Hause Hessen, ein Verwandter der Königin von Spanien und einer von jenen jüngeren Söhnen, die nichts haben, Dienste nehmen, wo sie können, um ihr Leben zu fristen, und ihr Glück zu machen suchen. Man behauptet, er Die Schwester der Kaiserin; Maria-Anna von Bayern-Neuburg, Schwester von Eleonore von B.-N., die sich 1676 mit Leopold I. verheiratet hatte.habe auf der ersten Reise, die er nach Spanien machte, der Königin nicht mißfallen, und das, was ich jetzt erzählen will, wird ebenfalls behauptet. Ich habe keine sicheren Gewährsmänner dafür, aber ich habe es von Leuten behaupten hören, die weder in dem Rufe standen, leichtfertig daherzureden, noch auch es in ihrer Stellung hätten wagen dürfen.

Man behauptete also, daß derselbe Wiener Staatsrat, der sich aus Gründen der Staatsräson kein Gewissen daraus machte, die Königin von Spanien, die Tochter des Herzogs von Orléans, zu vergiften, weil sie keine Kinder hatte und zuviel Einfluß auf das Herz und den Geist ihres Gemahls besaß, daß dieser selbe Staatsrat, der das Verbrechen durch die nach Spanien geflüchtete Gräfin von Soissons unter der Leitung des kaiserlichen Gesandten in Madrid, Grafen von Mansfeld, ausführen ließ, ebenso unbedenklich in einem andern Punkte war.

Er hatte den König von Spanien mit der Schwester der Kaiserin wiederverheiratet. Diese war eine hochgewachsene majestätisch aussehende Prinzessin, der es nicht an Schönheit und Geist fehlte und die, von den Gesandten des Kaisers und der Partei, die sich langerhand in Madrid gebildet hatte, gelenkt, einen großen Einfluß auf den König von Spanien gewann. Das war nun zwar ein Hauptteil dessen, was der Rat des Kaisers sich zum Ziel gesetzt hatte, aber das Wichtigste stand noch aus, nämlich Kinder. Der Staatsrat hatte deren von dieser zweiten Heirat erhofft, weil er sich eingeredet, das Ausbleiben des Nachwuchses liege an der Königin, deren er sich infolgedessen entledigt hatte. Da er sich nach Ablauf einiger Jahre nicht mehr verhehlen konnte, daß der König von Spanien unfähig sei, Kinder zu zeugen, nahm dieser selbe Rat seine Zuflucht zum Prinzen von Darmstadt. Da die Ausführung nicht leicht war und Gelegenheiten erheischte, deren Herbeiführung lange Zeit beanspruchte, veranlaßte man ihn, ganz in spanische Dienste zu treten, und der Kaiser und seine Anhänger leisteten ihm jeden erdenklichen Vorschub, nicht allein, um ihm alle Vorteile zu verschaffen, die seine Stellung dort festigen konnten, sondern auch alle Mittel, um sein Verbleiben am Hofe zu sichern, worauf ihr ganzes Streben ging. Darum wurde er nach dem Fall von Barcelona Gouverneur von Katalonien, und nachdem Ende dieses Jahres der Friede geschlossen worden war, Grande von Spanien auf Lebenszeit, damit er am Hofe bleiben und sich in aller Ruhe einschmeicheln konnte, um endlich der Königin ein Kind zu machen. Er faßte also am Hofe von Madrid festen Fuß, gewann die Freundschaft des Königs und der Königin von Spanien, gelangte zu einer Vertraulichkeit mit ihnen, die in diesem Lande sehr selten ist, erzielte aber kein Ergebnis, das die Thronfolge gegen die verschiedenen Ansprüche sichern, noch die Politik des Wiener Staatsrats in dieser Hinsicht beruhigen konnte.

Frau von Maintenon – um wieder nach Frankreich zurückzukehren – hatte übrigens auf der unglaublichen Höhe, zu der sie aus der Niedrigkeit auf so wunderbare Weise emporgestiegen war, auch ihre Sorgen. Nicht wenig trug dazu ihr Bruder durch seine fortgesetzten tollen Streiche bei. Man nannte ihn den Grafen von Aubigné. Er war nie über den Kavalleriehauptmann hinausgelangt und sprach von seinen vergangenen Feldzügen immer wie ein Mann, der alles verdiente, und dem man das größte Unrecht von der Welt dadurch Beaumelle erzählt im II. Bande der Memoiren der Frau von Maintenon Kap. 10 von d'Aubigné, als dieser einmal beim Pharaospiel Haufen von Gold, ohne es zu zählen, auf die Karten gesetzt habe, sei der Marschall von Vivonne eingetreten und habe gesagt: »Nur d'Aubigné kann so hoch spielen«, worauf dieser barsch antwortete: »Ich habe eben meinen Marschallstab in Geld erhalten.« Was dieses Wort so pikant macht, ist, daß der Bruder der Frau von Maintenon es an den Marschall gewordenen Bruder der Frau von Montespan richtete. – Die Tuileriengärten boten den Höflingen das Material für vorübergehende Liebschaften mit Grisetten und anderen Bürgermädchen. Neben d'Aubigné hatte der Herzog von Lauzun dort seine Jagdgründe.angetan, daß man ihn nicht schon längst zum Marschall von Frankreich gemacht hätte. Manchmal sagte er auch nicht ohne Witz, er habe seinen Marschallstab in Geld bekommen. Er machte Frau von Maintenon schreckliche Szenen, weil sie ihn nicht zum Herzog und Pair erhob. Er lief in den Tuilerien und überall den kleinen Mädchen nach, unterhielt deren immer einige, und lebte meistenteils mit ihnen und ihren Familien, wie auch in ihren Kreisen, wobei er viel Geld springen ließ.

Er war ein Verschwender und ein Narr, den man hätte einsperren sollen, aber witzig und geistvoll, reich an unerwarteten Einfällen und überraschenden Antworten. Dabei war er ein guter anständiger Kerl, höflich und trotz der hohen Stellung seiner Schwester ohne Dünkel und Anmaßung. Man konnte oft das Vergnügen haben, ihn über die Zeiten Scarrons, über das Hôtel d'Albret, manchmal auch über noch frühere Zeiten sprechen zu hören, wobei er sich namentlich dann keinen Zwang auferlegte, wenn er von den Abenteuern und Liebeshändeln seiner Schwester erzählte, indem er ihre gegenwärtige Stellung und Frömmigkeit damit verglich und sich über ihr wunderbares Glück verbreitete.

Soviel Spaß es machte, diese Reden mit anzuhören, so kam man dabei doch sehr in Verlegenheit; denn man konnte ihn nicht zum Schweigen bringen, wenn man wollte, und er äußerte sich auf diese Weise nicht etwan nur vor zwei oder drei Freunden, sondern bei Tisch vor aller Welt, oder auf einer Bank in den Gärten der Tuilerien und sogar in der Galerie von Versailles. Hier enthielt er sich ebensowenig als anderwärts eines spöttischen Tones und pflegte von seinem »Schwager« zu sprechen, wenn er den König meinte. Ich habe das alles mehrmals gehört, besonders bei meinem Vater, zu dem er häufiger kam, als diesem lieb war, auch zum Mittagessen, und ich mußte oft heimlich über die außerordentliche Verlegenheit meiner Eltern lachen, die manchmal gar nicht wußten, wohin.

Ein Mann von diesem Charakter, der so wenig fähig war, sich irgend etwas zu versagen und der seinen Geist und Witz um so ungescheuter an den Dingen ausließ, als er für sich weder Lächerlichkeit noch ernsthafte Folgen zu fürchten hatte, bedeutete für Frau von Maintenon eine schwere Last.

In anderer Art war sie mit ihrer Schwägerin nicht besser daran. Sie war die Tochter eines kleinen Arztes namens Piètre, der es zum Bevollmächtigten des Königs für die Stadt Paris gebracht hatte. Aubigné hatte sie 1678 geheiratet, als seine Schwester bei den Kindern der Frau von Montespan war, die durch diese Heirat sein Glück zu machen meinte. Sie war ein Wesen, das wenn möglich noch unscheinbarer war als seine Herkunft, bescheiden, tugendhaft (was bei einem solchen Gatten auch sehr nötig war), dabei verblüffend dumm und ohne die geringste Fähigkeit, etwas aus sich zu machen. Sie bei sich zu haben, bedeutete für Frau von Maintenon eine Verlegenheit, und sie nicht bei sich zu haben, ebenfalls. Sie konnte nie etwas mit ihr anfangen und beschränkte sich schließlich darauf, sie nur ganz privatim zu sehen. Leute aus der Gesellschaft sah diese Frau niemals bei sich, ihr Element war die Kleineleuteatmosphäre einiger Gevatterinnen ihres Stadtviertels. Was sie Frau von Maintenon zu erzählen hatte, waren nur zu wohlbegründete und zu häufige Klagen über ihren Gatten, den diese überall sonst so absolut herrschende Königin niemals zur Vernunft bringen konnte, der sie im Gegenteil gar oft hart anließ.

Einem so tollen Bruder gegenüber verlor sie endlich die Geduld. Durch Vermittelung von Saint-Sulpice brachte sie es endlich dahin, daß man diesen sprunghaften unberechenbaren Menschen, der stets Geld brauchte, überredete, seinen Ausschweifungen, Unziemlichkeiten und häuslichen Zerwürfnissen Lebewohl zu sagen und sich in eine Art Kloster zurückzuziehen, das ein Herr Doyen im Kirchspiele von Saint-Sulpice für Edelleute, besser sogenannte Edelleute, eingerichtet hatte, die dort gemeinschaftlich lebten und unter der Leitung einiger Priester von Saint-Sulpice Andachtsübungen abhielten. Dafür sollte er behaglich leben, sollten seine Ausgaben jeden Monat bezahlt werden und seine Tasche reich gefüllt sein. Um Frieden zu haben, mehr noch, weil Frau von Maintenon es wollte, zog sich Frau von Aubigné ebenfalls in ein Kloster zurück und raunte vorher ihren Gevatterinnen ins Ohr, das sei für sie sehr hart und sie würde sehr gerne darauf verzichtet haben. Herr von Aubigné verfehlte nicht, jedermann zu sagen, daß seine Schwester sich über ihn lustig mache und ihm weismachen wolle, er sei fromm; man belagere ihn mit Priestern, und man werde ihn noch bei Herrn Doyen umbringen. Er hielt es dort auch nicht lange aus, ohne zu seinen Mädchen in die Tuilerien oder wohin er sonst noch konnte, zurückzukehren. Man erwischte ihn jedoch wieder und gab ihm einen der stumpfsinnigsten Priester von Saint-Sulpice zum Wächter, der ihm wie sein Schatten überallhin folgte und ihn zur Verzweiflung brachte. Ein Mann von mehr Gehalt hätte ein so dummes Amt nicht übernommen, aber dieser Madot hatte nichts Besseres zu tun; er hatte weder soviel Geist, um sich beschäftigen, noch um sich langweilen zu können. Er mußte viele Schimpfworte einstecken, aber dafür war er bezahlt, und er verdiente sich seinen Lohn aufs beste durch einen Eifer und eine Beharrlichkeit, deren vielleicht kein Mensch außer ihm fähig war.

Herr von Aubigné hatte nur eine einzige Tochter. Frau von Maintenon hatte sich ihrer stets angenommen, ließ sie nie von ihrer Seite und erzog sie unter ihren Augen wie ihre eigene Tochter.

Der König fand immer mehr Wohlgefallen an der kleinen Prinzessin, deren Kunst, sich bei ihm einzuschmeicheln, weit über ihr Alter hinausging, und wollte die Feier ihrer Hochzeit um keinen einzigen Tag über ihren zwölften Geburtstag hinausschieben. Er hatte sie daher auf den 7. Dezember festgesetzt, der auf einen Samstag fiel. Er hatte sich geäußert, er würde sich sehr freuen, wenn der Hof bei dieser Gelegenheit allen Glanz entfalte, und für sich selbst wollte er, obgleich er seit langem nur noch sehr einfache Kleider trug, die prunkvollsten Gewänder. Das genügte für alle, die nicht dem geistlichen oder dem Rechtsgelehrtenstande angehörten, nicht lange ihre Börse zu konsultieren, ja sich sogar kaum nach ihrem Stande zu richten. Es galt, einander an Reichtum und Einfällen zu übertreffen. Das Gold und das Silber reichten kaum aus; die Läden der Kaufleute leerten sich in ganz wenigen Tagen: mit einem Wort, der zügelloseste Luxus beherrschte den Hof und die Stadt; denn das Fest hatte eine große Menge Zuschauer.

Man trieb es so weit, daß der König es bereute, den Anstoß dazu gegeben zu haben und erklärte, er begriffe nicht, daß es Ehemänner geben könne, die närrisch genug wären, sich um der Gewänder ihrer Frauen willen ruinieren zu lassen, – und um ihrer eigenen willen, hätte er hinzufügen können. Aber der Zügel schleifte am Boden, und es war nicht mehr Zeit, Abhilfe zu schaffen. Ich weiß im Grunde auch nicht, ob der König sehr zufrieden gewesen wäre; denn er fand großes Gefallen daran, während der Festlichkeiten alle Kostüme zu betrachten. Man konnte leicht wahrnehmen, wie dieser verschwenderische Aufwand an Material und diese ausgesucht schöne und sorgfältige Arbeit ihm gefielen, mit welcher Befriedigung er die glänzendsten und die am besten durchdachten Gewänder lobte und daß er, nachdem er jene kleine Bemerkung aus Politik hatte fallen lassen, nicht wieder davon sprach und entzückt war, daß sie nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Ebenso verhielt er sich in ähnlichen Fällen. Er hatte eine leidenschaftliche Liebe für alle Arten von Prunk und Glanz an seinem Hofe, namentlich bei besonderen Gelegenheiten, und wer sich an seine Worte gehalten hätte, würde sich ganz gewiß nicht seine Zufriedenheit erworben haben.

So war es denn unmöglich, inmitten eines so tollen Aufwandes vernünftig zu sein. Man bedurfte mehrerer Gewänder. Frau von Saint-Simon und ich mußten 20 000 Livres dafür aufwenden. Es fehlte an Arbeitern, um soviel Kleiderpracht fertigzustellen. Die Herzogin von Condé ließ sich einfallen, durch Polizeireiter solche aus dem Hause des Herzogs von Rohan entführen zu lassen; der König erfuhr es, fand dieses Vorgehen sehr übel und ließ die Arbeiter auf der Stelle wieder ins Hôtel de Rohan zurückschicken. Es muß dabei erwähnt werden, daß der Herzog von Rohan einer von den Männern in Frankreich war, die der König am wenigsten liebte, und daß er es ihm auch am meisten zeigte. Auch eine andere sehr anerkennenswerte Entscheidung beweist, wie sehr er es wünschte, daß alle Welt so glanzvoll wie möglich sich zeige. Er wählte selbst ein Stickereimuster für die Prinzessin aus. Der Sticker sagte zu ihm, er werde seine ganze übrige Arbeit wegen dieser liegen lassen. Der König wollte das aber nicht und befahl ihm sehr bestimmt, zuerst alles fertigzustellen, was er übernommen hätte und erst dann an der von ihm ausgewählten Stickerei zu arbeiten. Wenn sie nicht rechtzeitig fertig würde, fügte er hinzu, werde die Prinzessin darauf verzichten.

Man verkündigte, die Feste würden bis Weihnachten dauern; sie wurden aber auf zwei Bälle, eine Oper und ein Feuerwerk beschränkt, und danach gab es während des ganzen Winters keine Bälle mehr.

Samstag den 7. Dezember begab sich der ganze Hof frühzeitig zum Herzog von Burgund, der darauf zur Prinzessin ging. Ihre Toilette war so gut wie beendigt und nur wenige Damen zugegen; die meisten waren zur Tribüne oder auf die in der Kapelle errichteten Gerüste gegangen, um die Zeremonie zu sehen. Das ganze königliche Haus war bereits bei der Prinzessin gewesen und wartete nun beim Könige, wo das junge Paar kurz vor Mittag erschien. Es fand den König im Salon, und einen Augenblick darauf machte dieser sich auf den Weg zur Kapelle. Der Zug und alles übrige ging vor sich wie bei der Hochzeit des Herzogs von Chartres.

Gegen sieben Uhr abends trafen der König und die Königin von England ein, die der König einige Tage zuvor eingeladen hatte, und gegen acht Uhr begaben sie sich in den Saal am Ende der Galerie, der an die Gemächer der Herzogin von Burgund stieß und sahen von dort dem Abbrennen des Feuerwerks zu, das auf dem Schweizerteich vor sich ging. Darauf ging man zur Abendtafel, bei der die Königin von England zwischen den beiden Königen saß. Nach Beendigung der Tafel ging man zum Coucher der Prinzessin, in deren Schlafgemache der König durchaus keinen Mann duldete. Alle Damen blieben dort, und die Königin von England gab das Hemd, das die Herzogin von Lude der Prinzessin überreichte. Der Herzog von Burgund entkleidete sich im Vorzimmer auf einem Faltstuhl sitzend, in Gegenwart des ganzen Hofes. Der König war mit allen Prinzen zugegen. Der König von England gab das Hemd, und der Herzog von Beauvillier überreichte es.

Sobald die Frau Herzogin von Burgund im Bett lag, trat der Herzog von Burgund ein und legte sich an ihre rechte Seite, in Gegenwart der Könige und des ganzen Hofes, und gleich darauf gingen der König und die Königin von England fort. Der König begab sich zur Ruhe, und alles verließ das hochzeitliche Gemach, mit Ausnahme des Dauphin, der Damen der Prinzessin und des Herzogs von Beauvillier, der die ganze Zeit am Kopfende des Bettes, auf der Seite, auf der sein Zögling lag, verharrte, während die Herzogin von Lude auf der andern Seite blieb. Der Dauphin verweilte dort eine Viertelstunde und plauderte mit ihnen, sie hätten sonst gar nicht gewußt, was sie mit sich anfangen sollten. Darauf ließ er seinen Sohn sich wieder erheben, vorher aber ließ er ihn die Prinzessin trotz des Widerstandes der Herzogin von Lude umarmen. Es stellte sich heraus, daß sie nicht unrecht hatte: der König fand es unpassend und erklärte, er wolle nicht, daß sein Enkel seiner Frau die Fingerspitze küsse, bevor sie ganz Mann und Frau wären. Der Herzog von Burgund kleidete sich infolge der Kälte im Vorzimmer wieder an und suchte Der Herzog von Berry war der jüngere Bruder des Herzogs von Burgund. – Die Jesuiten waren 1594 nach Barrières Attentat aus Frankreich verbannt worden und wurden trotz der Opposition des Parlaments auf Betreiben la Varennes und Villeroys 1603 wieder zurückgerufen. (Peter Barrière, ein Schiffer aus Orlèans, war im August 1594 von den Jesuiten zur Ermordung Heinrichs IV. angestiftet worden, ein Dominikaner hatte den König jedoch gewarnt. Am 27. Dezember unternahm Jean Chalet, ein Jesuitenzögling, einen zweiten Mordversuch und verwundete den König bei der Überreichung einer Bittschrift. Hierauf wurde die ganze jesuitische Camorra von Paris verhaftet, der Jesuit Guignard gehängt, weil er Thesen gegen das Leben und die Autorität der Könige aufgestellt und Clément, den Mörder Heinrichs III., gepriesen hatte; die übrigen wurden aus Frankreich verbannt. Die Pariser Universität hatte schon im April die alten Anklagen gegen die Jesuiten wegen Einmischung in Staatssachen erhoben und sie namentlich beschuldigt, sie seien Vaterlandsfeinde, Spione der Spanier und Verteidiger des Königsmordes.) 1764 wurden die Jesuiten von neuem ausgetrieben.wie gewöhnlich sein Schlafzimmer auf. Der kleine Herzog von Berry, ein ausgelassener resoluter Junge, fand die Fügsamkeit seines Herrn Bruders recht unangebracht und versicherte, er wäre im Bett geblieben.

Die Herzogin von Burgund setzte die Lebensweise fort, die sie vor ihrer Verheiratung geführt hatte; aber der Herzog von Burgund besuchte sie täglich. Die Damen hatten Befehl, sie niemals allein zu lassen, und oft aßen sie zusammen bei Frau von Maintenon zu Abend.

Der Graf von Tessé hatte im vergangenen Jahre (1696) seine ältere Tochter an la Varenne verheiratet, bewogen durch die Generalstatthalterschaft von Anjou, die in seiner Familie seit Heinrich IV. war. Dieser verlieh sie nebst La Flèche jenem la Varenne, der in allen Memoiren der Zeit so dafür bekannt ist, daß er den Geist und die Geschicklichkeit besessen, zuerst Küchenjunge, dann Koch und endlich Mantelträger Heinrichs IV. zu werden, dem er Liebesabenteuer vermittelte und später in seinen Staatsgeschäften diente. Er war es, der den Hauptanteil an der Rückberufung der Jesuiten hatte, und dem sie die großartige Niederlassung verdanken, die sie in La Flèche besitzen, dessen Lehensherrschaft er mit ihnen teilte. Nach dem Tode Heinrichs IV. zog er sich als sehr reicher und alter Mann dorthin zurück und lebte dort sehr behaglich. Damals waren die Jagdvögel sehr in der Mode, und er fand sehr viel Vergnügen an der Vogelbeize. Als sich eines Tages eine Elster ganz abgemattet in einem Baum niedergelassen hatte, wollte es nicht gelingen, sie wieder aufzuscheuchen, trotzdem man mit Steinen und Knüppeln nach ihr warf. Der alte la Varenne und die ganzen Jäger standen um den Baum herum und bemühten sich, die Elster hochzubringen, als diese von dem beständigen Lärm beunruhigt, aus aller Kraft »Kuppler du! Kuppler du!« zu rufen anfing und dieses Wort unaufhörlich wiederholte.

La Varenne, der sein ganzes Glück diesem Gewerbe verdankte, bildete sich plötzlich ein, daß, wie Bileams Esel diesem falschen Propheten den bekannten Vorwurf machte, die Elster ihm durch ein ähnliches Wunder seine Sünden vorwerfe. Das versetzte ihn in solche Bestürzung, daß er es nicht zu verbergen vermochte und es endlich, da seine Unruhe immer mehr wuchs, der Jagdgesellschaft sagte. Diese lachte zuerst darüber, als sie dann aber sah, daß der Biedermann bleich und bleicher ward und sich schlecht fühlte, versuchten einige, ihm begreiflich zu machen, daß diese Elster offenbar in irgendeinem benachbarten Dorfe sprechen und dieses Schimpfwort sagen gelernt habe, und daß sie entflogen und dann von ihnen gefunden worden sei. Es gab in der Tat auch keine andere Möglichkeit, la Varenne wollte sich jedoch durchaus nicht davon überzeugen lassen. Man mußte ihn vom Fuße des Baumes heimführen. Fiebernd und von seinem närrischen Wahn besessen, kam er zu Hause an; alle Mittel, ihn wieder gesund zu machen, schlugen fehl, und er starb nach ganz wenigen Tagen.

Der König nahm endlich die letzten Ernennungen für den Hofstaat der Herzogin von Burgund vor, und der Abt von Castries, Neffe des Kardinals Bonsy und Schwager der Dame d'atour der Herzogin von Chartres, erhielt das Amt eines Almoseniers. Dabei fällt mir ein, daß ich eine Kleinigkeit vergessen habe, die bei den Prinzessinnen freilich nichts weniger als eine Kleinigkeit ist: nämlich von der ersten Kammerfrau der Herzogin von Bourgogne zu sprechen. Der König wählte Frau Quentin, die gut aussah, höflich, sehr an ihrem Platze, sanft, verbindlich und eine gute Menschenkennerin war. Sie war die Gattin Quentins und Schwägerin la Viennes. Dieser la Vienne, der mehr als ein Handwerk getrieben hatte, war Bader geworden und so in der Mode, daß der König in der Zeit seiner Liebesabenteuer zu ihm ging und sich baden und parfümieren ließ; denn nie war jemand so für Wohlgerüche eingenommen, und nie hat jemand sie später infolge übermäßigen Gebrauchs so gefürchtet wie Ludwig XIV. Man behauptete, daß der König, dessen Leistungsfähigkeit nicht zur Befriedigung aller seiner Wünsche ausreichte, bei la Vienne Anregungsmittel gefunden hatte, die seine Zufriedenheit mit sich selbst erhöht, und daß dieser Umstand zusammen mit der Protektion Frau von Montespans ihn endlich zum ersten Kammerdiener machte.

Er bewahrte sich sein ganzes Leben lang das Vertrauen des Königs. Einen Beweis davon hat man anläßlich der Affäre des Herzogs von Maine und der holländischen Zeitung gesehen. La Vienne, der sein ganzes Leben mit den größten Herren umgegangen war, hatte es nie vermocht, sich auch nur die geringste Lebensart anzueignen. Er war ein schwerer, schwarzer, frischer, vertrauenerweckend aussehender Mann, der noch seinen Schnurrbart wie der alte Villars beibehielt, bäurisch, mit Vorliebe grob war und mit jedermann wie mit seinesgleichen umging. Er hatte seinem Bruder Quentin zur Stellung eines Barbiers, dann eines ersten Garderobedieners beim Könige verholfen. Dieser Quentin war ein biederer Mann, der nicht aus den Grenzen seines Standes heraustrat, und den man nur zu Gesicht bekam, wenn er seine Verrichtungen beim Könige ausübte. Die Mohrin von Moret; in einem Gnadenbriefe des Königs vom 15. Oktober 1695 wird der » Mauresse Louise-Marie-Thérèse, da sie die fromme Absicht hat, sich dem Klosterleben zuzuwenden«, eine lebenslängliche Pension von 300 L. gewährt. Sie starb im Benediktinerinnenkloster von Moret 1732. Die Nachrichten über sie finden sich zusammengestellt im 4. Bande der französischen Ausgabe der Memoiren Saint-Simons von Boislisle. S. 356, Anm. 4.

Hier muß ich ein anderes Versäumnis nachholen. Man war dieses Jahr (21. September 1697) in Fontainebleau erstaunt, daß die Prinzessin (sie heiratete nämlich erst nach ihrer Rückkehr), kaum dort angekommen, von Frau von Maintenon in ein kleines unscheinbares Kloster bei Moret mitgenommen wurde, wo weder die Örtlichkeit, noch irgendeine der Nonnen (unter denen keine war, die irgendwie bekannt gewesen wäre) sie anziehen konnte. Sie wiederholte den Besuch während ihres Aufenthaltes in Fontainebleau mehrmals, und das rief die Neugierde und allerlei Gerüchte wach. Frau von Maintenon ging von Fontainebleau aus häufig dorthin, und schließlich hatten sich die Leute daran gewöhnt. In diesem Kloster befand sich als Nonne eine Mohrin, die kein Mensch kannte und die niemand gezeigt wurde. Bontemps, der erste Kammerdiener und Gouverneur von Versailles, durch dessen Hände stets die geheimen häuslichen Angelegenheiten des Königs gingen, hatte sie als kleines Kind dorthin gebracht, eine Mitgift bezahlt, deren Höhe nicht genannt wurde und bezahlte außerdem jährlich eine ansehnliche Pension. Er wachte sorgfältig darüber, daß sie mit allem Notwendigen versehen sei, alles habe, was bei einer Nonne als Überfluß gelten kann und alle Süßigkeiten, die sie sich wünschen konnte, geliefert bekäme. Die verstorbene Königin besuchte das Kloster häufig von Fontainebleau aus und sorgte auf jede Weise für sein Wohlergehen, und nach ihr tat es Frau von Maintenon. Weder die eine noch die andere bekundeten ein direktes erkennbares Interesse an dieser Mohrin, sie achteten darum aber nicht weniger auf sie. Sie sahen sie nicht jedesmal, wenn sie das Kloster besuchten, aber doch oft und erkundigten sich dann sehr nach ihrer Gesundheit, ihrem Verhalten und wie die Oberin gegen sie war. Der Dauphin ist mehrmals dort gewesen und die Prinzen, seine Söhne, ein- oder zweimal, und alle haben liebreich nach der Mohrin gefragt und sie besucht. Sie genoß dort ein größeres Ansehen als die bekannteste und hervorragendste Persönlichkeit und machte sich die Sorge, die man um sie trug und das Geheimnis, das man daraus machte, sehr zunutze; doch obgleich sie der Ordensregel gemäß lebte, konnte man unschwer merken, daß ihre Berufung keine ganz freiwillige war. Einmal, als sie den Dauphin im Forste jagen hörte, entfuhr es ihr unwillkürlich: »Da jagt mein Bruder.«

Man behauptete, sie sei eine Tochter des Königs und der Königin, und man habe sie infolge ihrer Hautfarbe verbergen und verschwinden lassen und verkündigt, die Königin habe ein falsches Wochenbett gehabt. Viele Leute am Hofe waren auch fest davon überzeugt. Wie dem auch sei, die Sache ist ein Rätsel geblieben.