|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Tod des Staatsrats Bignon. Der Balley von Auvergne wird in effigie gehenkt. Rache des Königs an Mylord Galloway. Eigenartiges Verhalten des Präsidenten Harlay. Pontchartrain sucht seinen Sohn mit Fräulein von Malause zu verheiraten. Der König winkt ab und gibt seine Zustimmung zur Verheiratung mit einer Schwester des Grafen von Roucy. Die Königin von Dänemark und die Gräfin von Roye. Fortsetzung der Affäre des Erzbischofs von Cambray. Verhalten der Jesuiten. Roms Freude. Der Bischof von Troyes entsagt den Freuden der Welt. Ausweisung der italienischen Komödianten.

Zu Beginn dieses Jahres 1697 verlor ich den Staatsrat Bignon, der so mit meinem Vater befreundet war, daß er, obwohl nicht mit mir verwandt, sich bereit erklärte, mein Vormund zu sein, als die Herzogin von Brissac mich bei ihrem Tode im Jahre 1684 zum Universalerben machte. Sein Wissen, seine Unbestechlichkeit, seine Tugend, seine Bescheidenheit zeigten ihn als einen Beamten vom alten Schlage. Er war seines Namens würdig, der unter den Rechtsgelehrten und in der Gelehrtenrepublik einen so guten Klang hatte. Wie seine Väter war er Generaladvokat gewesen und hatte sich als solcher eines hohen Ansehens erfreut. Er war Witwer der einzigen Schwester Pontchartrains, welche dieser stets außerordentlich geliebt hatte. Sein Verstand war mit achtzig Jahren noch so scharf wie mit vierzig. Ich betrauerte ihn sehr; denn ich unternahm in meinen Angelegenheiten nichts, ohne seinen Rat eingeholt zu haben. Sein Bruder, der Erster Präsident des Großen Der Graf von Auvergne, der Prinzenrang hatte, und der Ritter von Caylus wurden beide in effigie gehenkt und zwar wegen Majestätsverbrechen, weil sie sich entgegen dem Edikt gegen das Duell geschlagen hatten. Der Vater des Grafen ließ ihn als Begleiter seines Onkels, des Kardinals von Bouillon, nach Rom flüchten.Rates war, und für den man dieses Amt geschaffen hatte, folgte ihm acht Tage später nach.

Der älteste Sohn des Grafen von Auvergne entehrte sich vollends durch einen Zweikampf, den er mit dem Ritter von Quailus auszufechten hatte, indem er vor dem letzten Gange ausriß und ganz verstört mit dem Degen in der Hand, dessen er sich ganz kläglich bedient hatte, durch die Straßen rannte. Der Streit, der zu dem Duell geführt hatte, war in der Kneipe um einiger Dirnen willen entstanden. Quailus, der sehr jung war und sich gut geschlagen hatte, flüchtete sich über die Grenze des Königreichs; und der Graf von Auvergne benutzte diese traurige Gelegenheit und untersagte seinem Sohne die Rückkehr für immer. Der letztere war in jeder Hinsicht ein trauriger Kerl ohne einen Funken Ehre im Leibe, der infolge verschiedener schmählicher Geschichten genötigt wurde, sich enterben zu lassen und das Malteserkreuz zu nehmen. Wegen der letzten Affäre wurde er auf dem Grèveplatz in effigie gehenkt. Seine Familie empfand darüber große Betrübnis, nicht wegen der Verurteilung an sich, wohl aber wegen ihrer Form; denn das Parlament, das keine andern Prinzen kannte, als Prinzen von Geblüt, verfuhr in der Angelegenheit, als handle es sich um den simpelsten Edelmann. Alle Versuche der Herren von Bouillon, die Anerkennung eines Unterschiedes herbeizuführen, blieben fruchtlos. Die Verbannung außerhalb des Königreiches schlug Quailus später zum Glücke aus. Infolge derselben Affäre wurde Fräulein von Soissons aus Paris verwiesen.

Der König benutzte den Umstand, daß der Friede in naher Sicht war, um sich noch schnell an Mylord Das Edikt von Nantes, in dem Heinrich IV. den Protestanten 1598 Duldung gewährte, wurde 1685 von Ludwig XIV. wieder aufgehoben. Diese Aufhebung vertrieb tausende der wertvollsten Bürger aus Frankreich.Galloway zu rächen, was bald darauf nicht mehr gegangen wäre. Dieser Lord war ein Sohn von Ruvigny, und das macht eine Abschweifung nötig. Ruvigny war ein trefflicher, aber einfacher Edelmann, voll Geist, Klugheit, Ehrenhaftigkeit und Rechtschaffenheit, überzeugter Hugenotte, doch ein Mann von viel Lebensart und großer Geschicklichkeit. Diese Eigenschaften, die ihm unter seinen Glaubensgenossen zu einem großen Rufe verholfen, hatten ihm viele einflußreiche Freunde und eine große Wertschätzung im Publikum verschafft. Die Minister und die hervorragendsten unter den Großen Herren rechneten mit ihm und legten Wert darauf, für seine Freunde zu gelten, und die einflußreichsten Staatsbeamten hatten dasselbe Bestreben. Er war ein Mann, der unter einer sehr schlichten Außenseite Geradheit mit klügster Verfolgung seiner Ziele und Benutzung seiner Hilfsmittel zu verbinden wußte, dabei aber von so anerkannter Treue war, daß die hochstehendsten Personen ihm ihre Geheimnisse anvertrauten und wichtige Depots bei ihm machten. Lange Jahre war er der Deputierte seiner Religion am Hofe, und der König bediente sich häufig der Beziehungen, die seine Religion ihm in Holland, England, Deutschland und in der Schweiz verschaffte, um dort geheime Verhandlungen zu pflegen, und er leistete ihm dabei sehr nützliche Dienste. Der König liebte ihn und zeichnete ihn stets aus, und er und der Marschall von Schonberg waren die einzigen, denen der König zur Zeit der Aufhebung des Edikts von Nantes anbot, in Paris und an seinem Hofe im Genusse ihrer Güter zu verbleiben, mit der Erlaubnis, ihre Religion im geheimen in ihrem Hause auszuüben. Sie lehnten aber beide ab. Ruvigny nahm mit, was er mitnehmen wollte und konnte, und der König gewährte ihm den Genuß der Erträgnisse seiner Liegenschaften, die er nicht mitnehmen konnte.

Er zog sich mit seinen beiden Söhnen nach England zurück. Der jüngere von ihnen, La Caillemotte, starb bald darauf, und sein Vater überlebte ihn nicht lange. Der ältere blieb im Genusse der Güter, die sein Vater in Frankreich zurückgelassen hatte. Er trat während der Revolution in die Dienste des Prinzen von Oranien, und dieser machte ihn zum Grafen von Galloway in Irland. Er war ein tüchtiger Offizier. Sein Ehrgeiz machte ihn undankbar. Er tat sich durch Haß gegen den König und Frankreich hervor, obgleich er der einzige Hugenotte war, den man im Genusse seiner Güter ließ, und das, trotzdem er dem Prinzen von Oranien diente. Der König hatte ihn mehrmals wissen lassen, daß er mit seinem Verhalten unzufrieden sei. Er trieb es aber nur noch ärger, und so zog der König schließlich seine Güter ein und gab öffentlich seinen Zorn zu erkennen.

Der alte Ruvigny war ein Freund des damaligen General-Prokurators und späteren Ersten Präsidenten Harlay und hatte im Vertrauen auf seine Treue ein Depot bei ihm hinterlegt. Dieser bewahrte es ihm so lange, als er es nicht schlecht anwenden konnte; als er aber den Skandal sah, fühlte er sich einigermaßen in der Zwickmühle zwischen dem Sohne seines Freundes und seinem Herrn und offenbarte dem letzteren in aller Demut seine Verlegenheit. Er behauptete dann, der König habe es schon von anderer Seite her gewußt und Barbezieux selbst habe es ihm mitgeteilt. Ich will der Sache nicht auf den Grund gehen. Tatsache ist jedenfalls, daß er es dem König selber sagte, und daß dieser ihm das Depot als konfisziertes Gut zu eigen gab, und daß dieser Heuchler Der Sohn des Präsidenten Harlay hieß ebenfalls Achille; er starb 1717 neunundvierzigjährig. Der Präsident selbst wird von anderen Zeitgenossen günstiger beurteilt als von Saint-Simon. – Ville-l'Évêque, Benediktinerinnenpriorei, gegründet 1613 von den Prinzessinnen von Longueville an der Stelle der heutigen Place de la Madeleine.der Gerechtigkeit, der Tugend, der Uneigennützigkeit und der strengen Denkart sich nicht schämte, es als sein Eigentum zu behalten und dem Murren gegenüber, das diese Treulosigkeit erregte, die Ohren und Augen schloß.

Er hatte mehr als einen Vorteil davon; denn der König wußte in seinem Zorn gegen Galloway dem Ersten Präsidenten so viel Dank dafür, daß er seinem noch sehr jungen Sohne, der sich täglich in seinem Amte als Generaladvokat Schande machte, die durch Pussorts Tod frei gewordene Staatsratsstelle gab und ihn einige Zeit darauf noch mit einer Pension von 20 000 Livres – soviel bekommen die Minister – beschenkte. So werden die Schlechtigkeiten auf dieser Welt belohnt, aber die Befriedigung darüber ist nicht von langer Dauer.

Pontchartrain suchte seinen Sohn zu verheiraten. Er hatte ihn eine Rundreise durch die mittelländischen und atlantischen Häfen machen lassen, damit er einen Einblick in die Dinge bekomme, von denen man täglich sprechen hörte, und die Beamten kennen lerne. Die ganze Reise verlief weniger unter Studieren und Prüfen als unter Empfängen, Festessen und Ehrenbezeigungen, wie man sie dem Dauphin nicht großartiger hätte erweisen können. Jeder übertraf sich dabei selbst in Hofieren und Schweifwedeln gegenüber dem heranwachsenden Herren seines Schicksals und seiner Laufbahn, der auf diese Weise wenig unterrichtet, aber weit verwöhnter als zuvor und im Glauben, er sei über alles vollkommen auf dem Laufenden, zurückkehrte.

Der Vater glaubte alles, was er sich wünschen konnte, in Fräulein von Malause, die Pensionärin der Ville-l'Evêque in Paris war, gefunden zu haben. Ihre Mutter, Eine andere Nichte der Marschälle von Duras und von Lorge; Eléonore-Christine de la Rochefoucauld-Roye, genannt Fräulein von Chefboutonne, heiratete den Sohn von Pontchartrain am 28. Februar 1697 und starb 1708 mit siebenundzwanzig Jahren. Aus dieser Ehe wurde 1701 Jean-Frédéric-Philippe Phélypeaux geboren, der unter dem Titel Graf von Maurepas als Minister Ludwigs XV. und Ludwigs XVI. so bekannt ist.eine Tochter des Marquis von Saint-Chaumont, lebte nicht mehr. Ihr Vater lebte zurückgezogen in seiner Provinz, nachdem er eine Zeitlang gedient und es bis zum Brigadier gebracht hatte. Seine Mutter war eine Schwester der Marschälle von Duras und von Lorge.

Diese Verbindung stach Pontchartrain so in die Augen, daß er die Heirat betrieb und den König um seine Genehmigung bat. Wie groß war aber seine Überraschung, als er vernahm, daß dieser ihm riet, an etwas anderes zu denken. Da diese Partie aber nach seinem Sinne war, wiederholte er seine Bitte, so daß der König ihm rund heraussagte, das Mädchen führe das bourbonische Wappen, und es widerstrebe ihm, es Schild an Schild mit dem seinigen zu sehen; er wünsche Fräulein von Malause nach seinem Sinn zu verheiraten, kurz, er wünsche, daß Pontchartrain sich diesen Gedanken aus dem Kopfe schlage.

Die Kränkung war groß, und Pontchartrain hütete sich wohl, zu erzählen, was ihm begegnet war, er beeilte sich nur, Vorwände zum Abbruch der Verhandlungen zu finden. Der König jedoch, so verschwiegen er sonst immer war, hielt es bei dieser Gelegenheit für nicht am Platze, es zu sein. Er sprach davon zu den Marschällen von Duras und von Lorge und zu Herrn von Bouillon und noch andern, so daß, was Pontchartrain verheimlicht hatte, bekannt wurde, und seine Ministerkollegen sich nicht weniger gekränkt fühlten als er.

Pontchartrain hatte Gelegenheit, sich durch eine Verbindung ganz anderer Art zu trösten, in die der König ohne Schwierigkeit willigte; denn die Heiraten, die alle Unterschiede verwischten, waren ihm an sich keineswegs unsympathisch. Es war eine andere Nichte der Marschälle von Duras und von Lorge, die er jetzt ins Auge faßte; diese war aber eine Tochter ihrer Schwester und stammte aus dem Hause de la Rochefoucauld. Sie war eine Schwester der Grafen von Roucy und von Blansac und der Ritter von Roye und von Roucy und war in der Abtei Notre-Dame in Soissons erzogen worden. Sie stammten in dritter Generation von Charles de la Rochefoucauld ab, dem Sohne des Grafen de la Rochefoucauld, der in der Bartholomäusnacht ermordet wurde, und seiner zweiten Frau, Charlotte von Roye, Gräfin von Roucy, einer Schwester der Prinzessin von Condé, der ersten Frau des in der Schlacht bei Jarnac getöteten Prinzen von Condé. Dieser ganze Zweig de la Rochefoucauld-Roye war hugenottisch. Zur Zeit der Aufhebung des Edikts von Nantes zogen sich der Graf von Roye, der Vater des Mädchens, um das es sich hier handelt, und seine Frau nach Dänemark zurück, wo er, der in Frankreich Generalleutnant gewesen war, Großmarschall wurde und alle Truppen befehligte. Dies war 1683, und 1686 wurde er Ritter des Elefantenordens. Er hatte dort eine glänzende Stellung, und er und die Gräfin von Roye erfreuten sich eines bedeutenden Ansehens.

Diese nordischen Könige speisen gewöhnlich in größerer Gesellschaft, und der Graf und die Gräfin von Roye hatten oft die Ehre, mit ihrer Tochter, Fräulein von Roye, zur Tafel befohlen zu werden. Nun geschah es einmal bei der Mittagstafel, daß die Gräfin von Roye, betroffen über das merkwürdige Gesicht der Königin von Dänemark, sich zu ihrer Tochter wandte und sie fragte, ob sie nicht finde, daß die Königin der Madame Panache gleiche wie ein Wassertropfen dem andern.

Obgleich sie französisch gesprochen, hatte sie es doch so vernehmlich gesagt, daß die Königin es hörte und sie fragte, was das denn für eine Madame Panache sei. Die Gräfin von Roye antwortete ihr in ihrer Überraschung, das sei eine sehr liebenswürdige Dame des französischen Hofes. Die Königin, der ihre Überraschung nicht entgangen war, tat nicht dergleichen, schrieb jedoch, durch die Vergleichung beunruhigt, an Mejercrone, den dänischen Gesandten in Paris, der dort schon einige Jahre akkreditiert war, er möge ihr mitteilen, was es mit Madame Panache auf sich habe, wie sie aussehe, wie alt sie sei, welches ihre Stellung und wie sie zum französischen Hofe stehe, vor allem aber verlangte sie nicht getäuscht zu werden und die genaueste Auskunft zu haben. Mejercrone war darüber nicht wenig erstaunt. Er meldete der Königin zurück, er begriffe nicht, wie der Name der Madame Panache bis zu ihr gedrungen sei und noch viel weniger das ernsthafte Interesse, das sie ihm bekunde, genau über sie informiert zu werden. Madame Panache sei ein kleines uraltes Wesen mit Wurstlippen und Triefaugen, bei deren Anblick einem schlecht werden könnte, ein armseliges Menschenkind, das sich als eine Art Hofnärrin bei Hofe eingenistet habe und bald an der Abendtafel des Königs, bald an der Mittagstafel des Dauphin und seiner Gemahlin, oder an jener des Herzogs von Orléans in Versailles oder in Paris schmarotze, wo jeder sich damit vergnüge, sie zum Zorn zu reizen. Sie hunze bei diesen Mahlzeiten die Leute herunter, um Gelächter zu erregen, manchmal aber auch in allem Ernst und mit Schimpfworten, welche die genannten Prinzen und Prinzessinnen verblüfften, noch mehr aber erheiterten. Sie pflegten ihr dann die Taschen mit Fleisch und Ragouts anzufüllen, deren Tunke an ihren Röcken heruntertropfe, ihr auch eine Pistole oder einen Taler zu schenken, während andere ihr Nasenstüber verabreichten, worüber sie in Wut geriete, denn mit ihren Der Graf von Roye mußte Dänemark im August 1686 verlassen.Augen voller Butter könne sie weder bis zu ihrer Nasenspitze sehen, noch erkennen, wer ihr einen Nasenstüber gegeben habe. Mit einem Worte, der Hof treibe Schindluder mit ihr.

Auf diese Antwort hin fühlte sich die Königin von Dänemark so beleidigt, daß sie die Gräfin von Roye nicht mehr sehen konnte und von dem Könige, ihrem Gemahl, Genugtuung verlangte. Er fand es unverzeihlich, daß Fremde, die er mit den ersten Ämtern und höchsten Ehren seines Hofes überhäuft und in den Genuß bedeutender Pensionen gesetzt hatte, sich so gröblich über seine Gemahlin lustig machten. Es fehlte auch nicht an einheimischen Standesherren und Ministern, die auf das Glück und die hohe Stellung des Grafen von Roye neidisch waren, und so setzte es die Königin durch, daß der König ihn abdankte und ihm sagen ließ, er möge das Land verlassen. Der Graf von Roye vermochte den Sturm nicht zu beschwören und begab sich mit seiner Familie nach Hamburg, um dort abzuwarten, was aus ihm werden sollte. Als dann in England die Revolution ausbrach, ging er hinüber, das heißt, schon einige Monate vorher. Der König Jakob, der damals noch herrschte, machte ihn zum Grafen von Lifford und Peer von Irland.

Der Graf von Roye war also in London mit einem Sohn, zwei Töchtern und dem Grafen von Feversham, einem Bruder seiner Frau, Ritter des Hosenbandordens und Kapitän der Leibgarden. An der Revolution beteiligten sie sich gar nicht, und der Graf verbrachte in England achtzehn Jahre ohne Charge und Dienst und starb 1690 in Bath. Seine andern Kinder waren in Frankreich geblieben; man hatte die einen in den Armeedienst übernommen, nachdem man sie ihre Religion hatte abschwören lassen und die andern in Kollegien oder Klöster getan. Der König gab ihnen Pensionen, und die Herren von la Rochefoucauld, von Duras und von Lorge vertraten bei ihnen Vaterstatt.

Die Verhandlungen über die Heirat wurden hauptsächlich mit dem Marschall von Lorge geführt, der die Gräfin von Roye außerordentlich gern hatte. Man zog in Erwägung, daß das Mädchen nichts besaß und niemals etwas Nennenswertes besitzen würde, und das war es, was den Ausschlag gab und vereint mit dem Gewicht des Ministeriums den Hochmut des Herrn von la Rochefoucauld kirre machte. Die junge Gräfin von Roucy war besonders entzückt von einer Heirat, von der sie sich sehr viel durch das zu erwartende Ansehen und noch mehr durch die Finanztransaktionen versprach, an denen sie sich später auch eifrig beteiligte. Die Pontchartrains schwammen in Wonne. Der Generalkontrolleur ging bei der ganzen Verwandtschaft herum. Sie behandelten die Ehre, die ihnen durch diese Verbindung erwuchs, keineswegs als Geheimnis. Die junge Gräfin besuchte ihre Schwägerin in Soissons, und die Hochzeit wurde in der Schloßkapelle zu Versailles um Mitternacht durch den Bischof von Soissons, Brulard, im kleineren Kreise gefeiert. Außer dem Geschenk, das der König bei solchen Ministerheiraten zu geben pflegte, gewährte er der Neuvermählten zu den 4000 Livres Pension, die sie schon hatte, noch 6000 und schenkte Pontchartrain, der seinen Sohn nunmehr den Grafen von Maurepas nennen ließ, 50 000 Taler. Die Summe von gegen vier Millionen, die der Ritter von Augers und ein Kaperschiff um diese Zeit den Spaniern abjagten, bewirkte, daß man diese Freigebigkeit gelassen hinnahm. Quietisten (Hesychasten) wurden seit dem 14. Jahrhundert Sektierer der griechischen und lateinischen Kirche genannt, die sich rühmten, durch die einfache passive Kontemplation zu einer so tiefen Ruhe und Gleichgültigkeit für die körperlichen Dinge zu gelangen, daß die Seele davon weder etwas merke, noch dafür verantwortlich sei. Man beschuldigte Molinos diese Lehre nicht nur erneuert, sondern sogar gelehrt zu haben, daß der Leib in der Theorie wie in der Praxis allen Ausschweifungen überlassen werden könne, wenn nur die Seele mit Gott im Zustande der Ruhe vereinigt bleibe. Die ersten Verfolgungen der Quietisten fanden 1682 in Neapel statt. – Der Pater la Combe war ein französischer Molinos und Frau Guyon seine Schülerin.

Molinos, jener spanische Priester, von dem man gesagt hat, er sei das Haupt der Quietisten gewesen und habe ihre alten Irrtümer wieder erneuert, war ganz am Anfang dieses Jahres in Rom in den Gefängnissen der Inquisition gestorben, und das erinnert mich daran, daß es an der Zeit ist, wieder auf die Angelegenheit des Erzbischofs von Cambray zurückzukommen. Ich hatte Frau Guyon im Schloßturm von Vincennes verlassen und viele merkwürdige Dinge übergangen, weil sie sich bereits in verschiedenen Memoirenwerken erwähnt finden. Nichtsdestoweniger muß zum Verständnis des Nachfolgenden gesagt werden, daß sie vor ihrer Verhaftung dem Bischof von Meaux ausgeliefert worden war. Sie war sehr lange bei ihm oder bei den Töchtern von Sainte-Marie in Meaux gewesen, wo dieser Prälat sich von Grund aus über ihre Lehre unterrichtet hatte, ohne daß es ihm gelungen wäre, sie zu einer Änderung ihrer Ansichten zu bewegen. Man kann sich denken, daß sie sie, wenigstens scheinbar, von all dem Schmutzigen und Schimpflichen gereinigt hatte, das man ihrer Lehre vorwarf, Vorwürfe, die auch ihre Aufführung mit dem Pater Lacombe und ihre bizarren Reisen mit ihm betrafen. Ohne die peinlichsten Vorsichtsmaßnahmen in dieser Beziehung hätte sie die Lauterkeit und Sittenstrenge der Herzöge von Chevreuse und Beauvillier und ihrer Gemahlinnen sowie des Erzbischofs von Cambray und noch mancher anderer Personen, welche die Elite ihrer kleinen Herde bildeten, nicht hintergehen können.

Da sie es aber endlich müde geworden war, als Gefangene in den Händen des Bischofs von Meaux zu sein, hatte sie so getan, als erschlössen sich ihre Augen seinem Lichte und einen Widerruf in der von ihm vorgelegten Die Konferenzen zu Issy fanden zwischen Bossuet, dem Superior von S.-Sulpice Tronson, Noailles und Fénelon von 1694-95 statt und führten zur Aufstellung von 34 Artikeln (am 10. März 1695), die Frau Guyon ohne weiteres unterschrieb, denen Fénelon aber nachträglich seine Zustimmung versagte.Form unterschrieben. Als milder und vertrauensseliger Mann ließ er sich dadurch täuschen und verschaffte ihr die Freiheit. Der Mißbrauch, den sie durch die geheimen Versammlungen, die sie mit den vertrautesten Mitgliedern ihrer Schule abhielt, damit trieb, hatte ihre Ausweisung aus Paris und nach ihrer heimlichen Rückkehr ihre Einsperrung in Vincennes zur Folge.

Diese mala fides der falschen Bekehrten, dazu das geringe Ergebnis der so bekannten Konferenzen von Issy und der berühmte Ausweg, den der Erzbischof von Cambray so eilig ergriff, indem er dem Bischof von Meaux beichtete, um ihm den Mund zu verschließen, veranlaßten endlich den letztgenannten Prälaten zur Feder zu greifen, um dem Publikum unter dem Titel Instruction sur les états d'oraison Kenntnis zu geben von der Lehre, dem Verhalten und den Maßnahmen beider Parteien seit den ersten Anfängen dieser Angelegenheit.

Dieses Werk erschien ihm um so notwendiger, als zuerst der Bischof von Chartres und darauf der Erzbischof von Paris die Angelegenheit durch ihre Hirtenbriefe nur rein theologisch behandelt hatten, und er es für wichtig hielt, daß diese Theologie klar genug beleuchtet werde, um von aller Welt verstanden zu werden, und daß ferner klargestellt werde, wie der Erzbischof von Cambray sich dazu gestellt habe.

Er war bald mit seiner Arbeit fertig und gab sie, bevor er sie drucken ließ, dem Bischof von Chartres, den Erzbischöfen von Reims und Paris und dem Erzbischof von Cambray selbst zu lesen. Der letztere fühlte die ganze Wucht derselben und erkannte die Notwendigkeit, ihre Wirkung von vornherein abzuschwächen. Er hatte offenbar seinen Stoff von langer Hand vorbereitet und durchredigiert, anders wäre die Sorgfalt seiner Zusammenstellung unfaßbar, namentlich bei einer Materie von dieser Art. Er machte daraus ein Buch, das für jeden, der nicht in der allermystischesten Theologie bewandert ist, unverständlich bleiben muß und betitelte es Maximes des Saints. Er ließ es in zwei Kolumnen drucken, von denen die erste die Maximen enthält, die er als orthodox und als die der Heiligen bezeichnet, die andere die gefährlichen, verdächtigen oder irrtümlichen.

In seinem Eifer, das Werk erscheinen zu lassen, bevor der Bischof von Meaux das seinige veröffentlichen konnte, ließ er es so schnell wie möglich drucken, und damit kein Augenblick verloren gehe, richtete sich der Herzog von Chevreuse bei dem Drucker häuslich ein, um jeden Bogen, sowie er gedruckt war, zu korrigieren. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Korrektur entsprachen den so gut getroffenen übrigen Maßnahmen vollkommen, und so war man in ganz kurzer Zeit in der Lage, das Buch unter alle Mitglieder des Hofes zu verteilen.

Alles nahm Anstoß an diesem Buche: die Ungelehrten, weil sie nicht das Geringste davon verstanden; die andern, weil es so schwierig war, es zu begreifen, seinen Ausführungen zu folgen und sich an die barbarische und unbekannte Sprache zu gewöhnen; die im Gegensatz zum Verfasser stehenden Prälaten durch den autoritativen Ton, mit dem er über das Wahre und das Falsche der Maximen sprach und durch das Falsche, was sie in denen zu bemerken glaubten, die er als wahr hinstellte. Der König vor allem und Frau von Maintenon, die sehr voreingenommen, waren außerordentlich unzufrieden darüber und fanden es höchst unpassend, daß der Herzog von Chevreuse den Druckereikorrektor gespielt und der Herzog von Beauvillier es auf sich genommen hätte, dem König das Buch privatim zu überreichen, ohne vorher Frau von Maintenon etwas davon zu sagen.

Während er sich so eifrig mit diesen Lehrfragen und der Abfassung seines Buches beschäftigte, hatte der Erzbischof von Cambray auch an eine Hilfe wirksamerer Art gedacht. Ein Freund der Jesuiten, hatte er es verstanden, sie für sich zu gewinnen, und sie standen ihm in corpore und in Gruppen zur Verfügung, mit Ausnahme einiger Einspänner, die mehr durch ihr Verdienst als durch ihr Gewicht und ihren Einfluß auf die geheimen Maßnahmen, das Verhalten und die innere Leitung ihrer Gesellschaft von Bedeutung waren. Er sah sich in Frankreich ohne Stütze, die durch Wissen, Frömmigkeit und Ansehen hervorragendsten Prälaten waren gegen ihn und würden, da der Hof sich für sie erklärt hatte, alle übrigen Bischöfe in ihrem Sinne beeinflussen. Er dachte daher daran, seine Angelegenheit in Rom zum Austrag zu bringen und erhoffte dort alles von einem Schritt, der so ganz gegen unsere Gepflogenheiten und so ganz im Sinne jenes Hofes ist, der den Anspruch erhebt, die oberste Entscheidung zu treffen, und daß jeder einigermaßen wichtige Streit ihm vorgelegt werde, bevor er an Ort und Stelle zur Verhandlung komme. Er rechnete dabei auf den Einfluß der Jesuiten, und die Umstände boten ihm noch einen andern Schutz, dessen sich zu versichern er nicht ermangelte.

Der Kardinal Janson war seit sechs oder sieben Jahren in Rom; er hatte sich dort als ein sehr würdiger und sehr nützlicher Vertreter erwiesen: nun wollte er endlich zurückkehren. Der Kardinal von Bouillon hinwiederum hatte ebenso große Lust, ihn dort zu ersetzen. Einige lächerliche Streiche, die er begangen, hatten sein Ansehen vermindert und seine Eitelkeit gekränkt. Er fühlte daher das Bedürfnis, auf eine Zeitlang zu verschwinden; dieses Fernsein sollte aber durch diplomatische Geschäfte veranlaßt sein, damit er nachher mit gehobenem Ansehen zurückkehren könne. Er hatte unter den Kardinälen nur noch zwei Vordermänner, und er mußte beim Tode des ältesten in Rom anwesend sein, um das Dekanat des heiligen Kollegiums zu übernehmen.

Der Erzbischof von Cambray hatte sich im voraus mit ihm verbunden, und das gemeinsame Interesse hatte diese Verbindung leicht und sicher gemacht. Der Kardinal sah diesen Prälaten damals in dem intimen Kreise der Frau von Maintenon und als Herrn über den Geist der Herzöge von Chevreuse und Beauvillier, die in der erklärtesten Gunst standen und das höchste Vertrauen genossen. Der Kardinal und der Erzbischof standen zu den Jesuiten und die Jesuiten zu ihnen, und der Prälat, der seine Ziele sehr weit gesteckt hatte, gedachte sich des Kardinals sowohl bei Hofe, wie in Rom, mit Nutzen zu bedienen.

Nachdem sein Ansehen bei Hofe gesunken und das seiner Freunde stark verdunkelt war, wurde die Freundschaft des Kardinals für ihn noch wichtiger. Der letztere war ihnen dafür verpflichtet, daß sie das Widerstreben des Königs, ihn als Ersatzmann für den Kardinal von Janson nach Rom zu senden, besiegt, und außerdem, daß sie die Genehmigung des Königs erlangt hatten, daß sein Neffe, der Abt von Auvergne, zum Koadjutor seiner Abtei Cluny erwählt würde. Sie hatten damit den Stolz, der das eigentlich treibende Element des Kardinals war, Ludwig XIV. sagt in seinen Memoiren (Bd. II, S. 385), daß er seit 1661 entschlossen war, nie mehr einen Premierminister zu nehmen. Saint-Simon betrachtete die Kardinal-Premierminister als »die Plage, den Verderb und den Ruin des Staats«.an der richtigen Stelle gepackt. Er strafte ihr Vertrauen daher auch nicht Lügen, als er ihr Ansehen erschüttert sah, und er hoffte sie durch das Urteil, das er in Rom zu erzielen gedachte, wieder in den Sattel zu heben. Alles bestärkte ihn in dem Plane, und man behauptete, daß der Handel zwischen ihm und Fénelon, jedoch ohne daß die Herzöge darum wußten, abgeschlossen worden sei, daß der Einfluß des einen den andern, indem er ihm zum Siege verhülfe, zum Kardinal machen würde, und daß das Ansehen des Erzbischofs durch seinen Erfolg und seinen Purpur, an sich und in seiner Wirkung auf die beiden Herzöge, groß genug sein würde, dem Kardinal von Bouillon einen Sitz im Staatsrate zu verschaffen; denn davon versprach er sich nichts Geringeres, als sich zur Stelle eines Premierministers zu erheben.

Die Hoffnung auf den Sitz im Staatsrat war nicht entfernt so berechtigt und vernünftig, wie die auf einen Erfolg in Rom. Der König hatte niemals einen Geistlichen in seinen Rat gelassen und er war zu eifersüchtig auf seine Autorität und auf den Anschein, alles selbst zu machen, als daß er sich jemals zu einem Premierminister hätte entschließen können; aber Bouillon war der größte Phantast, der in unsern Tagen gelebt hat, und wo es sich um seine Eitelkeit handelte, den närrischsten Schimären zugänglich, was durch sein ganzes Leben bewiesen worden ist. Bei einiger Überlegung hätte er sich sagen müssen, daß er, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, auf die er seitens des Königs zu rechnen hatte, gar nicht sicher war, daß ein etwaiger Sieg seiner Freunde auch wirklich zu seinem Vorteil gewesen wäre, und daß der Erzbischof von Cambray nicht lieber für sich genommen hätte, was er einem andern hätte verschaffen können. Aber, und das war das Ausschlaggebende für seine Haltung, der Kardinal von Bouillon haßte die Gegner des Erzbischofs von Cambray persönlich und hätte über ihre Verurteilung vielleicht mehr triumphiert als dieser selbst.

Der Kardinal von Bouillon

Der Erzbischof von Cambray vermochte angesichts des traurigen Erfolges seines Buches, dem nur ein in Holland lebender Calvinist im Journal des Savants Lob gespendet hatte, nicht standzuhalten. Er reiste in seine Diözese ab, wohin er von Zeit zu Zeit zu gehen pflegte, und zwar ganz plötzlich. Gleich darauf aber wurde er krank oder tat so und nahm, um in größerer Nähe seiner Freunde zu sein, bei seinem Freunde Malezieux Aufenthalt, wo er nur sechs Meilen von Versailles entfernt war.

Indessen sahen sich die Jesuiten in einer peinlichen Lage. Abgesehen von der engen Verbindung, die sie von jeher mit dem Kardinal von Bouillon gehabt hatten und ihrer wohlgefestigten Freundschaft zum Erzbischof von Cambray, haßten sie ebenfalls seine Gegner: den Bischof von Meaux, weil er weder ihre Lehre, noch ihre Moral begünstigte, weil sein Einfluß sie in Zaum hielt und weil sein Wissen und sein Ruf sie niederdrückte; den Erzbischof von Paris aus denselben Gründen der Lehre und der Moral, aber geradezu wütend waren sie auf ihn, weil er ohne sie diesen Erzbischofstuhl erhalten hatte, ja gleichsam gegen ihren Willen; den Bischof von Chartres, weil es sie mit Haß und Eifersucht erfüllte, daß er Saint-Sulpice begünstigte, obgleich er in bezug auf Rom und andere Punkte mit ihnen übereinstimmte; die Eifersucht aber zerstörte jede Verbindung, und außerdem merkten sie bereits den Einfluß, den dieser Prälat auf die Verteilung der Pfründen ausübte, und da sie selbst darüber verfügen wollten, war dies ihre empfindlichste Beichtväter der Prinzen. Seit Heinrich III. waren die Beichtväter des Königs und der Prinzen Jesuiten und hatten bestimmenden Einfluß auf die Verteilung der Pfründen.Stelle; endlich den Bischof von Reims, der sich mit jenen Prälaten verband, weil er sie in keiner Weise schonte und weil sie ihn weder jemals zu besänftigen, noch irgendwann eine Stütze gegen ihn zu finden vermocht hatten.

Ihre Parteilichkeit war nicht unbemerkt geblieben; man war deswegen in Besorgnis, wollte sie zurückhalten und sprach mit dem König darüber. Man zeigte ihm die Approbation des Paters von la Chaise und des Paters Valois, Beichtväter der Prinzen, zu dem Buche des Erzbischofs von Cambray; man brachte ihn dadurch in Harnisch, und er setzte sich darüber mit jenen beiden Jesuiten scharf auseinander. Beunruhigt über die Folgen, die das für den Beichtstuhl des Königs und der Prinzen haben könnte und infolgedessen für die ganze Gesellschaft, konsultierten die Superioren die Häuptlinge mit den vier Gelübden, und das Ergebnis war, daß man in Paris dem Sturme weichen, die römischen Pläne aber nicht aufgeben solle.

Es war in den Fasten; der Pater la Rue predigte vor dem Könige. Wer beschreibt die allgemeine Überraschung, als er am Verkündigungstage nach Beendigung seiner drei Punkte und in dem Augenblick, da er den Segen erteilen und die Kanzel verlassen sollte, plötzlich den König um Erlaubnis bat, ein Wort gegen die Narren und Eiferer zu sagen, welche die durch einen beständigen Gebrauch autorisierten und von der Kirche gebilligten allgemeinen Wege der Frömmigkeit herabsetzten, um an ihre Stelle irrtümliche, neue zu setzen usw. Hierauf legte er seiner Rede die Frömmigkeit der heiligen Jungfrau zugrunde, sprach mit dem Feuer eines Jesuiten, der von seiner Gesellschaft beauftragt ist, einen für sie gefährlichen Schlag zu parieren und entwarf naturgetreue Schilderungen, aus denen man die Hauptakteure auf beiden Seiten leicht erraten konnte. Dieser Nachtrag dauerte eine halbe Stunde, und der Redner legte sich dabei in den Ausdrücken sehr wenig Zwang auf. Der Herzog von Beauvillier, der hinter den Prinzen saß, hörte ihn von Anfang bis zu Ende an und hatte die neugierigen Blicke des ganzen anwesenden Hofes auszuhalten.

Am gleichen Tage ließen der berühmte Bourdaloue und der Pater Gaillard die Kanzeln erdröhnen, die sie in Paris mit denselben beweglichen Klagen nach denselben Instruktionen erfüllten, sogar der Jesuit, der in der Pfarrkirche von Versailles predigte, blies in dasselbe Horn. Allerdings hatte der Pater Bourdaloue, der ebenso aufrichtig als Mensch wie in seinen Predigten war, niemals gut heißen können, was man damals Quietismus nannte, und dafür galt – ob mit Recht oder Unrecht, lasse ich dahingestellt sein – die Lehre des Erzbischofs von Cambray und der Frau Guyon, und so wurde sie auch bezeichnet.

Der Pater Gaillard war noch weiter davon entfernt, jene Lehre zu billigen; er stand im Verdacht, sogar bei seinem Orden, nur das Gewand eines Jesuiten zu tragen. Er hat mehr als einmal eine Verteidigung nötig gehabt, und er hat seine Ruhe und die Würde eines Superiors, die er mehrmals bekleidet, nur seinem Rufe und der großen Zahl Freunde, die ihm dieser verschafft hatte, zu verdanken gehabt, ferner der Politik der Gesellschaft Jesu, die sich nicht durch ein entgegengesetztes Verhalten eine Blöße geben wollte, indem sie die Ansicht, der Pater Gaillard sei in Wirklichkeit mehr Jansenist als Jesuit, bestärkte.

Der Pater la Rue endlich, ein Jesuit vom reinsten Wasser, wurde von seinen Superioren dirigiert und schwamm nach der allgemeinen Annahme immer zwischen den beiden Wassern hindurch, zwischen dem großen der Gesellschaft Jesu, die die Quietisten stützte, und einigen Privatleuten, die gegen sie waren. Dies rief sogar eine Art Spaltung unter ihnen hervor, über die sie, aus Politik, nicht böse waren, die jedoch den Pater Valois und den Pater von la Chaise in nicht geringe Verlegenheit setzte.

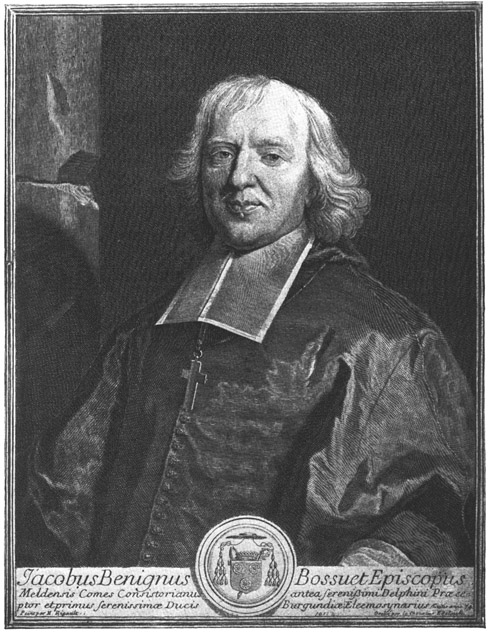

So lagen die Dinge, als der Bischof von Meaux, Bossuet, seine Instruction sur les états d'oraison in zwei Oktavbänden veröffentlichte und dem Könige, den hervorstechendsten Persönlichkeiten des Hofes, sowie seinen Freunden überreichte. Dieses Werk war zum Teil dogmatisch, zum Teil historisch. Der historische Teil behandelte alles, was seit dem Entstehen der Affäre bis auf den Tag der Veröffentlichung zwischen ihm, dem Erzbischof von Paris und dem Bischof von Chartres einerseits und dem Erzbischof von Cambray und Frau Guyon andrerseits vorgegangen war. Dieser sehr interessante Teil, in dem der Bischof von Meaux alles zwischen den Zeilen lesen ließ, was er nicht erzählen wollte, enthielt eine Fülle von Tatsachen und bewirkte, daß man auch den dogmatischen las, der im Gegensatz zu den Maximes des Saints für jedermann verständlich war.

Man griff begierig danach und verschlang ihn ebenso. Es gab bei Hofe keinen Mann und keine Frau, die sich nicht ein Vergnügen daraus machten, das Buch zu lesen und sich rühmten, es gelesen zu haben, so daß lange Zeit am Hofe wie in der Stadt von nichts anderm die Rede war. Der König sprach dem Bischof von Meaux öffentlich seinen Dank dafür aus. Gleichzeitig gaben der Erzbischof von Paris und der Bischof von Chartres jeder für sich eine sehr theologische Belehrung für ihre Diözese in Form eines Hirtenbriefes. Namentlich die des Bischofs von Chartres war ein ganzes Buch, das durch seine Tiefe und Gründlichkeit nach dem Urteil der Kenner die Kundgebungen der beiden andern übertraf und der Hauptstein wurde, an dem der Erzbischof von Cambray scheiterte.

Bossuet

Diese beiden Bücher, die einander in bezug auf die Lehre wie auf den Stil so entgegengesetzt waren und vom Publikum so verschieden aufgenommen wurden, erregten ein großes Aufsehen. Der König mischte sich hinein und nötigte den Erzbischof von Cambray zuzulassen, daß sein Werk von den Erzbischöfen von Paris und von Reims und von den Bischöfen von Meaux, Chartres, Toul, Soissons und Amiens, d. h. von seinen Gegnern oder Anhängern derselben geprüft werde.

Während dieser Untersuchung starb zu Metz der Bischof von Metz, der ältere Bruder des Herrn von la Feuillade. Dadurch wurde ein blaues Ordensband und die Stelle eines Staatsrats der Kirche vakant. Dieser Tod kam dem Erzbischof von Cambray höchst ungelegen. Aussichten hatte er zwar keine mehr, aber es schmerzte ihn, sehen zu müssen, daß der Erzbischof von Paris den Orden und der Bischof von Meaux die Staatsratsstelle erhielt. Auf diesen Verdruß folgte ein anderer. Frau von Maintenon verwies drei der führenden Damen aus Saint-Cyr, von denen die eine lange Zeit ihre ganze Gunst und ihr Vertrauen genossen hatte, und sie verhehlte nicht, daß sie sie wegen ihrer beharrlichen Parteinahme für Frau Guyon und ihre Lehre verweise. Alles das und dazu die Prüfung seines Buches, von der er sich kein günstiges Ergebnis versprechen konnte, ließ ihn den Entschluß fassen, an den Papst zu schreiben, ihm seine Sache zu unterbreiten und den König um die Erlaubnis zu bitten, seine Sache in Rom persönlich zu führen. Der König verbot es ihm jedoch. Der Bischof von Meaux sandte daraufhin dem Papste sein Buch, und der Erzbischof von Cambray erhielt zu seinem Schmerz vom Papste eine kühle Antwort und sah den Bischof von Meaux über die seinige triumphieren.

Es läßt sich nichts Geschickteres, Einschmeichelnderes, Verbindlicheres denken als der Brief des Erzbischofs von Cambray. Kunst, Feinheit, Geist und Dialektik glänzten darin, und so sehr er es auch vermied, gewisse allzustarke Worte zum Lobe des Episkopats und der Maximen des Königreichs zu gebrauchen, streute er beiden doch verschwenderisch Weihrauch und trug die größte persönliche Bescheidenheit und Demut zur Schau.

So verfehlte der Brief denn auch nicht, einen guten Eindruck auf das Publikum zu machen. Im allgemeinen ist man mißgünstig, und man liebt nicht, was nach Unterdrückung aussieht. Alles hatte sich gegen ihn erklärt; seine Gegner waren dadurch, daß sein Buch ihrer Prüfung unterbreitet worden war, seine Richter geworden; sie schlugen Nutzen aus dem Freiwerden des Metzer Stuhles. Man setzte also die Schmeicheleien seines Briefes auf das Konto der Darstellungsweise und der Notwendigkeit, und er sah einen Lichtschimmer, der einen Umschwung in der öffentlichen Meinung verhieß.

Er hatte sich aber nicht lange dieser kleinen Besserung seiner Lage zu erfreuen. Sie flößte seinen Feinden Furcht ein, und sie reizten den König auf. Dieser ließ ihm, ohne daß er ihn etwa sehen wollte, sagen, er möge sich unverzüglich nach Paris und von dort in seine Diözese Das dogmatische Werk des Kardinals Sfondrati oder, wie Saint-Simon schreibt, Sfondrat, ist der Nodus praedestinationis dissolutus. Es war 1697 von den französischen Bischöfen dem Papste denunziert worden. Zu einem Urteil über das Buch kam es aber nicht.begeben, die er seitdem nie wieder verlassen hat. Indem er dem Erzbischof von Cambray diesen Befehl übersandte, ließ der König den Herzog von Burgund holen, mit dem er lange allein in seinem Kabinett verweilte, offenbar, um ihn von seinem Lehrer abwendig zu machen, an dem er sehr hing, und dem er mit einer Bitterkeit nachtrauerte, die eine so langjährige Trennung niemals abzuschwächen vermocht hat.

Der Erzbischof von Cambray blieb nur zwei Tage in Paris. Als er nach Cambray abreiste, ließ er einen Brief an einen seiner Freunde (niemand zweifelte daran, daß es der Herzog von Chevreuse war) zurück, der unmittelbar darauf bekannt wurde. Er machte den Eindruck einer Art von Manifest eines Mannes, der in schöner Sprache seine Galle ergießt und sich keinen Zwang auferlegt, weil er nichts mehr zu hoffen hat. Sein stolzer und bitterer Stil ist im übrigen so voll Geist und jedenfalls voll Kunst, daß seine Lektüre ein außerordentliches Vergnügen bereitete, ohne jedoch Zustimmung zu finden.

Der römische Hof hatte eine unbeschreibliche Freude, als er sah, daß ihm von den ersten Prälaten eines Königreichs, die bis dahin so sehr an älteren Grundsätzen festgehalten hatten, diese Sache zur Entscheidung in erster Instanz übertragen wurde, und er triumphierte, sie als Bittsteller zu seinen Füßen zu sehen. Diese Angelegenheit erregte dort großes Aufsehen. Sie wurde an dieselbe Kongregation verwiesen, welche ein dogmatisches Werk des verstorbenen Kardinals Sfondrat, Abtes von Sankt Gallen, prüfte, das vor den Heiligen Stuhl gebracht worden war, über die nämliche Materie und über andere sehr sonderbare Anschauungen enthielt, wie man sagte, aber durch den Purpur seines Autors, wiewohl dieser nicht mehr lebte, geschützt wurde.

Behandeln wir die Prälaten zu Ende! Der Bischof von Troyes überraschte die Welt sehr durch seinen schönen und tapfern Rückzug. Er war ein Sohn des Staatssekretärs Chavigny und Enkel des Oberintendanten der Finanzen Bouthillier. Er kam schon früh in den Besitz von Pfründen, wurde Almosenier des Königs und kam jung auf den Bischofsstuhl von Troyes. Er verfügte über Wissen und beherrschte außerdem die weltlichen Angelegenheiten des Klerus besser als irgendein Geistlicher, so daß er fast an allen Versammlungen des Klerus teilnahm und in allen glänzte. Er besaß ferner viel Geist und mehr als das noch Weltgewandtheit, Flirtgenie und eine erfrischende Art, mit den Leuten umzugehen.

Er brachte sein Leben in der besten und erlesensten Gesellschaft des Hofes und der Stadt hin, war überall begehrt, vor allem beim hohen Spiel und bei allen Damen. Er war ihr Günstling; sie nannten ihn nur den Trojaner und »Hund von Bischof« und »Hund von Trojaner«, wenn er ihnen ihr Geld abgewann. Er ging von Zeit zu Zeit sich in Troyes langweilen, wo er schicklichkeitshalber und in Ermangelung von etwas Besserem seine Funktionen ausübte; aber er verweilte dort immer nur kurz, und wenn er einmal wieder zurück war, konnte er sich nicht wieder losreißen.

So hatte er bis damals sein Leben hingebracht. Indessen begannen allerlei Erwägungen und Betrachtungen seine Vergnügungen und dann auch seinen Zeitvertreib zu stören. Er versuchte ihnen nachzugeben, er stritt mit ihnen, endlich lehrte ihn die Erfahrung, daß er stets der Besiegte sein würde, wenn er seine Fesseln nicht auf eine Weise sprengte, daß er sie nicht wieder zusammenknüpfen könnte. Niemals war er fröhlicher, niemals in besserer Gesellschaft gewesen, als bei einem Mittagessen im Hôtel de Lorge mit dem Herzog von Chaulnes und erlesensten Vertretern der großen Welt. Als die Tafel zu Ende war, begab er sich nach Versailles, um dort zu übernachten, nachdem er sich einige Tage zuvor mit dem Pater von la Chaise verständigt hatte. Als der König am andern Morgen sein Betpult verließ, bat er ihn um eine kurze Audienz und erhielt sie vor der Messe im Kabinett. Dort legte er ein offenherziges Bekenntnis ab. Er bekannte dem König, daß er das Bedürfnis fühle, sich von der Welt zurückzuziehen und Buße zu tun, daß er jedoch niemals die Kraft dazu haben würde, solange er noch unter irgendwelchen Vorwänden eine Verbindung mit der Welt aufrecht erhalte. Er gab dem König seine Demission und sagte ihm, wenn er das Maß seiner Güte voll machen wolle, möge er das Bistum seinem Neffen, dem Abt de Chavigny übertragen, der alt genug dafür sei und den sein Verdienst, sein Wissen und seine Tugend dazu noch mehr geeignet machten. Er würde ihm in der ersten Zeit behülflich sein, eine Diözese zu leiten, die er von Grund aus kenne, sich in sein eigenes Haus in Troyes zurückziehen, das er mit ihm teilen wolle, und dort den ganzen Rest seines Lebens in der Abgeschiedenheit verbringen. Das Bistum hatte keine große Bedeutung; der König liebte den Bischof von Troyes, trotzdem er sein Leben so verzettelt hatte, und gewährte ihm seine Bitte sofort.

Nachdem er das Kabinett verlassen hatte, fuhr der Bischof nach Paris, besuchte dort niemand und reiste am andern Tage nach Troyes ab, wo er alles, was er sich vorgenommen hatte, aufs genaueste einhielt und niemand, außer seinem Neffen und seinen Geistlichen, sehen wollte, nicht einmal in Geschäften des Bistums. Die italienischen Schauspielertruppen waren seit der Regierung Karls IX. (1560-74) in unregelmäßigen Zwischenräumen auf den Ruf des Hofes nach Frankreich gekommen. Ludwig XIV. hatte den Herzog von Parma 1661 um Schauspieler gebeten, und die Truppe, die er erhielt, bezog eine jährliche Gratifikation von 15,000 L. Der König fand jedoch, vielleicht von Frau von Maintenon beeinflußt, wenig Geschmack an dem Spiele der Italiener; er warf ihnen eine außerordentliche Kühnheit in ihren Äußerungen über den Klerus vor. Sie waren bereits 1694 mit der Ausweisung bedroht worden und wurden erst unter der Regentschaft wieder zurückgerufen.Er schrieb auch an niemand, noch hatte er sonst irgendwelche Verbindung mit jemand, sondern weihte sich vollkommen dem Gebet, der Buße und der Einsamkeit.

Der König jagte ganz plötzlich die gesamte Truppe der italienischen Komödienspieler davon und wollte keine andere mehr haben. Solange sie nichts weiter getan hatten, als sich auf dem Theater in Schmutzereien und manchmal in Gottlosigkeiten zu ergießen, hatte man nur gelacht. Eines Tages aber ließen sie sich einfallen, ein Stück zu spielen, das »Die falsche Spröde« ( La Fausse Prude) hieß und deutlich auf Frau von Maintenon anspielte. Alle Welt lief hin, aber nach drei oder vier Vorstellungen, die sie hintereinander gaben, weil der Gewinn sie dazu verlockte, erhielten sie Befehl, ihr Theater zu schließen und innerhalb eines Monats das Königreich zu verlassen. Dies verursachte großes Aufsehen, und wenn die Komödianten durch ihre Kühnheit und Torheit ihre Anstellung verloren, so gewann diejenige, die sie verjagen ließ, dabei nichts, da der lächerliche Vorfall eine ausgiebige Erörterung im Publikum hervorrief. Cartagena; gemeint ist Cartagena de las Indias, die Hauptstadt des heutigen Departements Bolivar in Kolumbien am Karibischen Meere. Die Stadt war 1533 von den Spaniern gegründet worden. – Der westliche Teil der Insel Santo Domingo fiel durch den Frieden von Rijswijk definitiv Frankreich zu. – Von der in Cartagena gemachten Beute ließ Ludwig XIV. alles, was aus den Kirchen geraubt worden war (50,000 Taler an Wert) 1698 zurückerstatten.