|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Wer seid ihr, Jungens?«

»Lateiner aus der Nürtinger Kostschul', Ihr' Durchlaucht.«

Der Herzog, dem der unbefangene Ton der Antwort gefallen hatte, deutete nach einem Hasen hin, der in geringer Entfernung, schlecht getroffen, sich wie ein Kreisel am Boden wälzte. Der Knabe verstand den Wink ohne Worte alsbald, eilte hinzu, hob den Hasen an den hinteren Läufen auf und gab ihm einen kunstgerechten Schlag hinter die Ohren, daß er nicht mehr zuckte.

»Du bist ja schon ein halber Jäger!« rief der Herzog heiter, als er im Triumph den toten Rammler herbeischleppte. »Wem gehörst du?«

»Dem Amtmann von Owen.«

»Dein Vater ist ein braver Mann; sag' ihm einen Gruß von mir und such' ihm ähnlich zu werden.«

Der Knabe schwenkte seine Mütze und begab sich zu seinen Kameraden, deren inzwischen die Präzeptoren habhaft geworden waren.

»Nein, nein! Man lasse die Jungen gewähren!« rief der Herzog, als er sah, daß die Lehrer sie abführen wollten, »aber sie sind hier den Schüssen ausgesetzt.«

Er wies ihnen eine sichere Stelle an, und die Knaben, die, vor ihren strengen Lehrern Schutz suchend, sein Pferd umdrängt hatten, marschierten fröhlich dahin ab. Der Herzog rief die Lehrer zu sich und unterhielt sich einige Zeit mit ihnen, worauf er eine Handvoll Silbermünzen unter die hoffnungsvolle Jugend austeilen ließ.

Als er die Zügel rückte, um sich nach einer anderen Seite zu begeben, fiel sein Auge auf den Fremdling in der Heimat, der ihn unterdessen unverwandt angeschaut hatte. Er fixierte ihn eine Weile, ritt dann näher und rief mit ausgestreckter Hand: »Was muß ich sehen? Das ist ja unser Freund Roller! Nicht?«

»Euer Durchlaucht haben ein gutes Gedächtnis,« erwiderte Heinrich Roller, indem er aus den ländlichen Zuschauern hervortrat, »mir aber tut es wohl, so unverändert befunden zu werden.«

»Nun, nun!« sagte der Herzog, gutmütig lächelnd, »so ganz unverändert ist man denn doch eben nicht. Wir müssen alle vorwärts, mein Freund; die Jahre tun uns den Gefallen nicht, mit uns zu warten. Aber das Aussehen ist gut, etwas voller als ehedem. Nun, ich sag', das freut mich. Wie lang ist's her, daß wir uns zum letzten Male gesehen haben?«

»Ein volles Jahrzehnt und drüber.«

Der Herzog nickte nachdenklich. »Und wie hat Er – wie ist's Ihnen seither ergangen?«

»Euer Durchlaucht wissen, daß ein Leben aus Sonnenschein und Wolken besteht. Damit ist mein Schicksal in der Kürze bezeichnet.«

»Das ich morgen in Hohenheim des breiteren zu erfahren hoffe. So ein paar alte Freunde werden doch nicht aneinander vorübergehen?«

Heinrich verbeugte sich. Der Herzog trieb sein Pferd an und zögerte doch zugleich. »Besondere Geschäfte im Vaterlande?« fragte er nach rückwärts gebeugt.

»Familien- und Freundesangelegenheiten, wobei ich mein Vertrauen auf Euer Durchlaucht setze.« – »Gut, gut. Also morgen in Hohenheim!« – Er grüßte mit der Hand und ritt hinweg.

Während der Angeredete ihm nachsah, hörte er einen der beiden Lehrer, die sich in der Nähe befanden, zum anderen sagen. »Haben Sie gesehen, Herr Kollega, wie er seine Halsbinde noch viel fester anzieht als sonst?«

»Mir deucht, er will eine rote Gesichtsfarbe erzwingen,« versetzte der andere. »Sie wissen ja, was Tacitus sagt: saevus ille vultus et rubor quo se contra pudorem muniebat!«

Heinrich wandte den Kopf mit einer raschen Bewegung gegen den Klassiker. Dieser sah ihm an, daß er seine halblauten Worte verstanden hatte; er zog sichtbar erschrocken den Hut und entfernte sich unter Verbeugungen, indem er Favete linguis murmelte.

*

In der Mitte des folgenden Tages begegnen wir unserem lang entbehrten Freund auf einer Waldstraße, die ehmals von glänzenden Rossen und Equipagen wimmelte. Jetzt war sie überwachsen mit hohem Gras, und das fallende Laub hatte an manchen Stellen jede Spur zugedeckt. Er ritt nachdenklich durch die falben Buchen hin. »Sonst,« sagte er zu sich, »kannten schon die neugeborenen Kinder diesen Weg, und jetzt ist er vergessen. So wird auch Hohenheim einst verschollen sein. Die Laune eines Menschen erwählt sich einen Punkt, der alsdann der Mittelpunkt für viele wird, und seine Laune verläßt ihn wieder. Und er selbst, und wir, was sind wir andres als Launen der wechselvollen Zeit?«

Statuen schimmerten zwischen den Bäumen, eine Kuppel tauchte auf, der Wald öffnete sich, und die Solitüde lag in herbstlichem Lichte vor dem Reiter. Er hielt an und betrachtete das verlassene Lustschloß, das noch immer, als Wohnort der Eltern eines Freundes, für ihn von Interesse war. Er mußte lächeln, als er der Umstände gedachte, unter welchen er es zuletzt gesehen hatte.

Eine hohe Gestalt, die sinnend über den Rasen wandelte, zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Das geneigte Haupt und der hagere Wuchs zeugten noch von der Erscheinung, deren Äußeres einst oft der Gegenstand jugendlicher Neckereien gewesen war; aber die ehemalige Nachlässigkeit der Kleidung hatte einem edlen Anstand Platz gemacht, und in dem gemilderten Stolze der Haltung lag Anmut und Würde gleich verteilt. Das blasse leidende Aussehen des Freundes erzählte von den Stürmen und Schiffbrüchen seiner Jugend, von seinen Anstrengungen im Dienst der Menschheit, und weissagte die wenigen Tage der Vollendung, die ihm noch vergönnt waren, den kargen Rest eines vom Geist aufgezehrten Lebens, in dem er noch so viel vollbringen sollte.

Heinrich hatte ihn einen Augenblick betrachtet. »Er ist es, wahrhaftig, er ist es selbst!« rief er, gab dem Pferde beide Sporen und jagte im Galopp hinzu. »Schiller! Mein Schiller!« rief er mit jugendlicher Heftigkeit, sich vom Pferde in seine Arme werfend. »willkommen in der Heimat! Nicht wahr, es tut doch wohl, es ist doch etwas Schönes um die Heimat. O, mit welcher Bewegung hab' ich oft das Wort ausgesprochen!«

Der Dichter nickte stumm, ihn in den Armen festhaltend, und beiden Männern standen die Tränen in den Augen.

»Und du schon hier?« rief Heinrich weiter. »Deine Briefe, den von Jena und den kleineren aus Heilbronn, hab' ich in Stuttgart bei den Meinigen angetroffen, und jetzt bin ich eben auf dem Wege zu deinem Vater, um ihm die guten Nachrichten zu überbringen, die ich dir nun selbst eröffnen kann!«

»Ich erfuhr in Heilbronn,« sagte Schiller, »daß der Herzog öffentlich geäußert habe, er werde meinem Aufenthalt kein Hindernis in den Weg legen, und auf dieses eilte ich hierher.«

»Nun, und dasselbe wollte ich dir aus der allernächsten Quelle durch deinen Vater zu wissen tun.«

»Tausend Dank! Die Bestätigung ist immer noch willkommen. – Wer hätte das gedacht, als ich dich mit deinen Prinzen in Erfurt sah, daß wir uns hier, auf diesem Platze, wieder begegnen würden! – Du kommst von Stuttgart? Höre, bei aller Freude, wieder einmal in Schwaben zu sein, nach Stuttgart geh' ich nicht! Diese Stadt ist mir verhaßt! Wenigstens bei Tage soll sie mich nicht erblicken. Wie steht's denn dort? Erzähle mir, wen hast du alles gesehen?«

Heinrich lächelte über die heimliche Teilnahme, die der Dichter nicht unterdrücken konnte. »Außer meiner Schwägerin«, sagte er, »sah ich kaum einen von früheren Bekannten, als den herzoglichen Theaterdichter, der einst neben mir auf Hohenasperg saß, und dessen Dantonsgesicht ich sogleich wieder erkannt habe.«

»Den Schubart?« rief Schiller. »Das war freilich ein Umschwung! Es kam mir vor wie ein Märchen der Tausend und einen Nacht, als ich seine Befreiung und Anstellung vernahm. Wie geht's ihm jetzt? Wie lebt er?«

»Er hätte nicht auf den Asperg kommen, oder ihn nicht mehr verlassen sollen. Er genießt seine neue Lage und seinen Professortitel, lebt flott von dem Ertrage seiner Prologe und seiner ausgebreiteten Gelegenheitspoesie, – und macht eine Faust in Sack.«

»Er dauert mich,« sagte Schiller. »Was wär' aus dem Mann nicht geworden, hätten ihm unsere deutschen Verhältnisse nur die Nußschale voll englischer Freiheit gelassen, die ihm der Bürgermeister von Augsburg verweigerte!«

»Nebenbei,« fuhr Heinrich fort, »wird er fürchterlich dick, und man braucht kein Prophet zu sein, um in seinem roten aufgedunsenen Gesicht einen bevorstehenden Schlagfluß zu lesen.«

»Da möchte ich ihm meine Diät anraten,« sagte Schiller.

Heinrich lachte. »Die wär' ihm noch ärger als der Asperg! Wir haben, bei der mäßigen Lebensweise, woran wir uns im nördlichen Deutschland gewöhnen mußten, gar keinen Begriff von der Schlemmerei dieser Gesellen im Schwarzen Adler zu Stuttgart. Da ist namentlich Schubarts täglicher Genosse, der Schieferdecker, von dem du ja gehört haben wirst. Dem ist's eine Kleinigkeit, seine zwanzig, dreißig Flaschen Wein zu trinken, und um sich nicht zu verzählen, steckt er immer nur die Pfropfen zu sich, die er dann den anderen Tag wieder mitbringt und bezahlt. Andere junge Poeten haben sich dazugesellt und fabrizieren Epigramme gegeneinander, namentlich gegen den dicken Schieferdecker, der sie dafür freihält und dem es nie wohler ist, als wenn er recht unbarmherzig mitgenommen wird. Es ist schade um die Masse von Witz und Talent und Gutherzigkeit, die da jeden Abend gegenstandslos in den Lüften aufgeht und sehnlich nach öffentlichem Leben verlangt. Freilich sind's unter diesen Umständen Sechsundneunzigpfünder, und ob du gleich von alten Zeiten her was Starkes vertragen kannst, so hätt' ich doch kaum den Mut, dir davon zu erzählen. Doch weil du von deiner Diät sprachst, so will ich dir sagen, wie sich Schubart darüber ausdrückt. Er fragte mit lebhafter Teilnahme nach dir, nach deinen Arbeiten und endlich auch nach deiner Lebensweise, die ihm als äußerst nüchtern bezeichnet worden war. Als ich ihm dies bestätigte, sagte er: ›Es ist mir unbegreiflich, der Mann frißt Eis und – gibt Feuer von sich!‹«

Der Dichter lachte herzlich. »Ja,« sagte er, »sonst hätt' ich die Heimat wohl schwerlich wieder gesehen. Aber« – er blieb auf einmal stehen und nahm den Freund am Arme – »aber sagtest du nicht, daß du mir aus besonderer Quelle etwas Angenehmes mitteilen könnest? Daß du eben auf dem Wege zu meinem Vater seiest?«

»Freilich! ich komme ja von Hohenheim!«

»Von Hohenheim? warum hast du mir denn das nicht gleich gesagt?«

»Du ließest mich ja gar nicht zu Worte kommen. Ich habe es aus Herzog Karls eigenem Munde –«

»Du hast den Herzog gesprochen?« rief der Dichter mit der liebenswürdigsten Lebhaftigkeit. »O sage mir, wie fandst du ihn? Was spricht er?«

»›Viel Genie, das muß ich sagen, viel Genie!‹ sagte er, als die Rede auf dich kam. Und als ich ihn versicherte, daß du seiner Erziehung und seiner früheren liebevollen Gesinnungen gegen dich dankbar gedenkest, so rief er: ›Ich sag', da tut er wohl dran!‹ Wie ich nun mit Vorsicht an den Hauptpunkt gelangen wollte, unterbrach er mich: ›Ich weiß schon! Er hätte nicht nötig gehabt, sich in Heilbronn vor Anker zu legen: er kann ruhig kommen und bleiben, so lang es ihm gefällt.‹ Er erkundigte sich wiederholt nach deinen Lebens- und Arbeitsplänen und schloß endlich: ›Ja, ja! der Mann hat sich recht notabel gemacht‹.«

»Und wie hast du ihn selbst gefunden?«

»Um es gut schwäbisch zu sagen, er gefällt mir nicht. Ich sah ihn gestern auf einer Jagd bei Nürtingen, wo er mich einlud, nach Hohenheim zu kommen. Da saß er so stattlich und aufrecht zu Pferde, wie in seinen besten Tagen. Heute aber, im Zimmer, kam er mir ganz anders vor; er stützte sich, gebückt und verfallen, auf den Stock, und als der gebieterische Mann endlich der Gicht nachgeben und sich setzen mußte, da konnte ich die Führung kaum bezwingen. Er war gütig, ja liebreich gegen mich. Es war mir, als ob ich meinen alten Ephorus in Tübingen besuchte; denn, die paar Soldaten abgerechnet, war's nicht anders, als wenn ich zu einem Privatmann gekommen wäre. Auch wohnt er sehr bescheiden in der Meierei, und nicht in dem prächtig ausgestatteten Schlosse, das er wie eine Christbescherung spart. Ich kann dir nicht beschreiben, wie wehmütig dieser Besuch mich gestimmt hat. Sein Alter ist einsam und freudenlos. Selbst sein Lieblingskind, die Akademie, macht ihm keine Freude mehr, sie nährt revolutionäre Ideen –«

»Das kann ich mir denken!« rief der Dichter.

»Merkwürdige Streiche habe ich von den jungen Leuten gehört. Daß die Redouten zu Extravaganzen herhalten mußten, ist in unseren Tagen wohl auch vorgekommen, und dein Lächeln bezeugt, daß dein Gedächtnis dir nicht untreu geworden ist. Aber so systematisch haben wir's nicht getrieben. Einmal führten auf einer Redoute drei dieser jungen Geister mit einem vierten, einem Kavalier obendrein, der sich dazu hergab, die Abschaffung des Adels aus, indem sie, in die französischen Farben gekleidet, ihm, der mittelalterlich kostümiert war, Wappen und Stammbaum in Fetzen rissen und ihn kahl aus dem Saale jagten; die politische Komödie wurde unter großem Zulauf gespielt, und doch kamen die kecken Jungen unentdeckt davon. Auf einer anderen Redoute erschien einer als Kronos mit einer großen Urne, die er bei seinem Verschwinden hinterließ und die einen ganzen Plunder Devisen, du kannst dir vorstellen welchen Inhalts, unter die zuströmende Menge ergoß; auch diesmal war die Polizei vergebens hinter den Urhebern her. Und was für einen Sitzungssaal haben sie sich, neulich wenigstens, für ihren Klub, denn sie haben einen förmlichen Revolutionsklub, ausgewählt? Keinen geringeren, als den akademischen Thronsaal, der noch dazu ziemlich hart an die Schloßwache stößt. Denke dir statt des Herzogs unter dem Baldachin die Figur der Freiheit, mit Büsten von Brutus und Demosthenes umgeben, und statt der Thronrede an den hohen Senat denke dir die revolutionären Reden, womit das nächtliche Fest begangen wurde!«

»Das wird er aber nicht wissen?«

»Nein, er weiß es nicht. Doch weiß er genug, denn es ist nicht lang her, daß sie ihn wegen einer warnenden Anrede förmlich ausgepfiffen haben.«

»Wie?« rief Schiller, »darüber muß ja selbst der Verfasser der Räuber erschrecken! Und er hat nicht mit dem Donnerkeil dreingeschlagen?«

»Nein,« sagte Heinrich, »er warf ihnen einen einzigen Blick zu und verließ das Institut, das er seitdem selten mehr besucht. Wie es mich erschütterte, den stolzen Mann so reden zu hören!«

»Geht die Welt unter?« rief der Dichter. »Solche Bekenntnisse hat dir Herzog Karl gemacht?«

»Nein, das mit dem Auspfeifen hat er mir nicht gesagt, aber es hätte wenig dazu gefehlt. Er klagte ziemlich offenherzig, denn mein Anblick und die Erinnerung an alte Zeiten hatte ihm das Herz weich gemacht. ›Ihr hattet doch noch ein wenig Pietät,‹ sagte er, ›aber die heutige Jugend ist lieblos und undankbar.‹ Er fühlt sich überhaupt verkannt. ›Wenn ich einmal nicht mehr bin,‹ sagte er zuletzt, ›dann werden sie einsehen, was ich alles gewollt und wie gut ich's gemeint habe‹.«

»O das hereinbrechende, das überwältigende Alter!« rief der Dichter aus. »Wie verrät es sich in dieser Beichte, die mich nicht wenig überrascht!«

»Auch schien er es zu fühlen, daß er sich zu weit herausgelassen habe,« sagte Heinrich, »er brach auf einmal ab, der alte Götterblitz fuhr über seine Miene, er richtete sich hoch im Sessel auf und entließ mich mit einem barschen ›Nun adieu!‹«

»Da kann ich ihn ganz sehen und hören!« rief der Dichter.

»Zuvor hatte er mir noch einen Spaziergang durch den berühmten Park erlaubt und mich aufgefordert, die Grabschrift zu lesen, die der Eremit seitdem erhalten hat. Ich durchwandelte den Garten, des Vergangenen eingedenk, mit seltsamen Gefühlen und fand das merkwürdige Epitaphium, das ich auswendig behalten habe und dir, wenn du es hören magst, wiederholen kann.«

»Sag' an!« versetzte der Dichter.

»Freund, ich genoß die Welt, genoß sie in ihrer ganzen Fülle. Ihre Reize rissen mich dahin. Blindlings folgte ich dem Strome. Gott! welch ein Anblick, als mir die Augen aufgingen! Tage, Jahre flossen dahin, und des Guten ward nicht gedacht. Heuchelei, Falschheit vergötterten die niedrigsten Handlungen, und der Schleier, der die Wahrheit bedeckte, war wie ein dunkler Nebel, den die stärksten Strahlen der wohltätigen Sonne nicht unterdrücken konnten. Was bleibt mir übrig? Freund, dieser Stein bedecke mein Grab und damit alles Vergangene! Herr! wache du über meine Zukunft!«

Schiller schwieg nachdenklich. Unter diesen Gesprächen waren sie zu dem elterlichen Hause des Dichters gelangt, dessen Vater während der Flucht und Abwesenheit des Sohnes dem Herzog, ohne von ihm etwas Ungleiches zu erleiden, seine Gärten und Pflanzschulen treulich gehütet hatte.

*

Dennoch lernte Schiller seinen Widerwillen gegen Stuttgart bezwingen. Von Ludwigsburg, wo er längere Zeit, wie einst der Herzog in den Tagen seiner Ungnade, residierte, kam er erst einige Male mit dem Hofmedikus Hoven auf einen Abend herüber, und da diesem sein ärztlicher Beruf den Ausflug nicht oft genug gestattete, so quartierte sich der Dichter endlich auf einige Zeit ganz in der Hauptstadt ein, obgleich als Hintersasse, denn er wohnte außerhalb, am Fuße der Reinsburg und am Wege nach der Solitüde, im großen Hofküchengarten. Die Freunde kamen häufig teils hier, teils in anderen Häusern mit ihm zusammen. Die Sitten und Lebensgewohnheiten waren nach dem Beispiel des Herzogs, der, wenn er zum Beispiel mit seiner Franzel nach Stuttgart kam, das Essen von einem Traiteur um einen Dukaten bringen ließ, höchst einfach geworden, und so konnte man, ohne sich wehe zu tun, ein paar gute Bekannte je öfter je lieber mit einem Kruge Weins bewirten, mochte dieser nun in den Kriegsbergen oder in Uhlbach gewachsen sein.

»Ihr liebt es,« begann Zumsteeg eines Abends, »und Schiller liebt es insbesondere, kleine Charakterzüge, selbst Anekdötchen zu hören, wenn sie zugleich etwas Symbolisches an sich haben, oder, um mich meinem Fach gemäß auszudrücken, wenn sie andere Töne und Melodien mit anklingen lassen. Nun will ich euch etwas vortragen, das vielleicht diese Eigenschaft hat und uns eine ganz wohlbekannte Epoche in einem kleinen Spiegel zeigen wird.«

»Sag' dein Sprüchel und teil's uns mit!« rief der Dichter.

»Wohlan!« sprach Zumsteeg. »Ihr wißt alle von des Herzogs früheren Besuchen in Tübingen, da er sich als Rector Magnificentissimus noch neu war und seine Reden hielt. Damals hatten etliche Magister einen kleinen Klub, wo sie einander Gedichte vorlasen. Nun begab es sich, daß ein solcher Magister eines Abends ein Gedicht vortrug, welches anfing; ›Tyrann, herab von deinem Thron!‹ Ich brauche nicht zu sagen, gegen wenn es gerichtet war, – und daß es den rauschendsten Beifall fand unter den jungen Genossen, daß es auf der Stelle abgeschrieben oder gar auswendig gelernt wurde, das versteht sich ohnehin von selbst.«

Die beiden Freunde wechselten bedeutungsvolle Blicke miteinander.

»Zwei Tage mochten etwa vergangen sein, als im Stipendium ein herzoglicher Laufer erschien, mit dem Vermelden, der Herr Magister NN. habe sich alsogleich zu Sr. Herzoglichen Durchlaucht zu verfügen. Der Magister und Dichter warf sich in seine rabenschwarze Galatracht und erstieg den Schloßberg, ohne zu wissen, was ihm diese Ehre verschafft habe. Er wurde aber bald belehrt, als ihm der Herzog mit den Worten entgegentrat: »Mein lieber Magister, Ich habe vernommen, daß Er ein sehr guter Deklamator sei. Also deklamier' Er mir mal was!« – »Gnädigster Herr, es fällt mir im Augenblicke nichts bei, was Ew. Durchlaucht würdig wäre.« – »So will Ich Ihm was geben.« – Der Herzog nahm von einem Tischchen ein Blatt, das er ihm hinreichte. Der Magister aber, als er nur die ersten Worte angesehen hatte, glaubte in den Boden sinken zu müssen, denn sie lauteten: »Tyrann, herab von deinem Thron!« – Der Herzog sah ihn eine Weile mit durchbohrenden Augen an, und dann entwickelte er jene Beredsamkeit, ich sage jene Beredsamkeit! Es wird ja wohl kaum einer unter uns sein, der sie nicht auf eine oder die andere Weise kennengelernt hätte. »Schämt Er sich nicht,« rief er zuletzt, »Sein Talent, das Ihm die gütige Vorsicht zum Wohl der Menschen geliehen hat, zur Verunglimpfung der von Gott über Ihn gesetzten Obrigkeit zu mißbrauchen? Wäre es nicht besser, diese Gabe Seinem Studium und Seinem Berufe gemäß zu verwenden? Aber es ist freilich leichter, solche elende Verseleien zu fabrizieren, als eine tüchtige Predigt hervorzubringen, wodurch die Menschen gebessert werden. Das wird Er sich nicht getrauen!« – Er hielt inne, und der Magister, in der Überzeugung, daß es nun schon einmal um den Kopf gehe, erwiderte dreist: »Gnädigster Herr, ich getraue mir's doch.« – »Was, Er getraut sich's?« – »Ja, Ew. Durchlaucht!« – »Geh Er hin, das andere wird nachfolgen.« – Der Magister hatte sich an seinem Pult noch nicht ganz zurechtgesetzt, als bereits ein zweiter Trabant hereinkam und ihm einen Predigtext vom Herzog brachte. Zur Vorbereitung war ihm keine Zeit vergönnt, denn schon wurde das gesamte Stift zusammenberufen, und der Herzog kam, seine Franzel am Arm und sein ganzes Gefolge hinter sich, in den Klosterhof hereingestiegen. Der Magister eilte auf die Kanzel in der alten Klosterkapelle und predigte, was das Zeug hielt. Das war ihm geraten! Denn als er fertig war und abgehen wollte, verließ der Herzog unten seinen Stuhl, trat ihm entgegen und empfing ihn in seinen Armen. »Mein lieber Magister,« rief er, »es ist alles verziehen!« Er zog ihn sogleich zur Tafel und sagte ihm am Schluß derselben: »Ich erfahre soeben, daß eine von den besten Pfarren aufgegangen ist. Er kann sich drum melden.« Nun war es wohl billig, daß ihm der junge Pfarrer, dem so unerwartet ein fetter Dienst in die Hände gefallen war, auch seinen Thron dagegen ferner nicht mißgönnte. Der Hof reiste von Tübingen ab, und der Magister laborierte an der aufgetragenen Bittschrift, als auf einmal etwas noch Unerwarteteres erschien, nämlich ein Reskript des Konsistoriums. Darin stand geschrieben, man habe das Anerbieten Serenissimi in Erfahrung gebracht und gebe Magistro wohl zu bedenken, ob er diesen verfassungswidrigen Weg zu seinem Fortkommen einschlagen und die Gnade von zwei Augen der Gnade von – ich weiß nicht wie vielen, vorziehen wolle. Der junge Magister schlug in sich und hörte auf die Stimme Samuelis. Da er es nun unterlassen hatte, sich um den Dienst zu melden, so wurde er zum Herzog berufen, der eben damals in Stuttgart war. Der Herzog fragte ihn, warum er nicht eingekommen sei. Der Magister sagte, er habe sich zu jung und unerfahren gefühlt, und was dergleichen Ausreden mehr waren. ›Ach was!‹ rief der Herzog und klopfte ihm auf die Schulter, ›meint Er, ich hätte meine gelben Vögel hier nicht auch pfeifen hören?‹«

»Seine gelben Vögel?« rief Schiller verwundert. »Was meinte er denn damit?«

»Seine Konsistorialräte nennt er so,« antwortete ihm Petersen, und die ganze Gesellschaft brach in ein unauslöschliches Gelächter aus.

»Das also war deine Geschichte?« sagte Schiller.

»Sie ist noch nicht zu Ende,« versetzte Zumsteeg. »Ein Vierteljahr nachher kam ein zweites Reskript vom Konsistorium, des Inhalts, da besagter Magister sich als ein gehorsamer Sohn der Kirche bewiesen habe, so solle ihm hiermit unverhohlen sein, daß jetzt ein anderer, nicht minder einträglicher Pfarrdienst erledigt sei, und daß er sich um diesen melden könne. Er meldete sich und erhielt den Dienst. Es fügte sich aber, daß diese Pfarre nicht weit von Hohenheim entlegen war, wo der Herzog später sein Hoflager aufschlug. Er hatte dem Pfarrer, mit dem er hier wieder zusammentraf, die erste Beleidigung und den späteren Ungehorsam völlig vergessen und vergeben und fand immer größeren Gefallen an ihm, so daß er zuletzt eine besondere Glocke auf das Schloß machen ließ, deren einzige Bestimmung war, den Pfarrer, wenn er seiner begehrte, nach Hohenheim zu rufen. Gleiche Gunst erlangte dieser bei der Herzogin; ja sie machten manches wohlgesinnte Komplott miteinander gegen den Herzog und benützten ihren Einfluß auf sein Herz, um Blitzableiter gegen seine schnell auflodernde Leidenschaft zu errichten, indem sie gemeinsam, aber anscheinend zufällig, seinen keimenden Argwohn oder Groll gegen einen Menschen im voraus durch löbliche Züge, die sie ihm von diesem erzählten, umzustimmen und abzulenken wußten. – Sollte nun meine Geschichte das nicht gehalten haben, was ich von ihr versprach, so könnt ihr's nur meiner unvollkommenen Erzählungsweise zuschreiben.«

»Du sollst für deine Geschichte bedankt sein,« sagte Schiller, »nur vermisse ich einen Schluß dabei.«

»Ich sehe«, nahm Petersen das Wort, »in dieser ganzen Geschichte nichts als einen Wechsel von Tyrannenlaunen; denn hätte der Herzog den festen Grundsatz gehabt, mit allen Verfassern von Schmähgedichten so zu verfahren, so wäre Schubart nicht zehn Jahre auf dem Asperg gesessen. Mich wundert's überhaupt, wie man diesem Herzog irgend etwas konsequentes oder charaktervolles unterlegen mag. Er ist heute so, morgen so. Er gibt sich das Ansehen eines Protektors der Kunst und Wissenschaft, und was hat er für diese Erkleckliches getan? Die Kunst achtet er nicht einmal; ich weiß bestimmt, daß er zu einem unserer ersten Maler, der noch als Akademist diesen Beruf erwählen wollte, daß er zu Eberhard Wächter gesagt hat: ›Schämt Er sich nicht, Er ein Regierungsratssohn, Maler werden zu wollen?‹ Ja, selbst die harmloseste Art der Kunst, die Teilnahme am Liebhabertheater, scheint ihm für ehrlos zu gelten. Ich sprach heute den Kabinettsekretär Haug, der sich in die äußerste Verlegenheit gestürzt fühlt, denn er ist abgesetzt, wenigstens suspendiert.«

»Was, der Haug?« riefen die anderen.

»Der Herzog«, fuhr Petersen fort, »hat durch irgend eine Klatscherei erfahren, daß er kürzlich auf einem Privattheater, obwohl im engsten Zirkel, mitgespielt hat, und schickt ihm eine Ordre, was meint ihr, welchen Inhalts? ›Der geheime Kabinettkomödiant Haug darf vorläufig nicht mehr zum gewöhnlichen Kabinettdienst nach Hohenheim kommen.‹«

Ein schallendes Gelächter erfolgte. »Für den Haug ist mir übrigens nicht bang,« sagte Zumsteeg, »der hat gute Fürsprecher.«

Petersen, der sich im Freundeskreise sicher wußte, fuhr ungescheut in Anklagen gegen den Herzog fort, die er beständig mit beißenden Anekdoten würzte.

»Auch diese Akademie«, rief er, »war von jeher nichts als ein Spielzeug seiner unbändigen Eitelkeit. Das Schicksal so vieler Akademisten nach ihrem Austritt beweist das am deutlichsten. Vorher hatte er sie seine Söhne genannt und mit salbungsreichen Reden gehätschelt; nachher behandelte er sie als Sklaven, und manche ließ er ohne Anstellung hilflos in die Welt gehen. Sein Benehmen glich auch hierin einer befriedigten Leidenschaft, die sich nicht weiter nach ihren Früchten umsieht. Der Grundzug seines Wesens ist Eitelkeit und ein Hochmut, der über den siebenten Himmel hinausreicht. So weiß ich zum Beispiel ganz gewiß, daß Karl im Wahne lebt, er werde nicht wie andere Menschen einzeln dahinsterben, sondern erst bei einer allgemeinen Konflagration, bei einem Einsturz des Weltgebäudes, vom Schauplatz abtreten.«

»Wie geht es denn jetzt mit seiner Gesundheit?« fragte Schiller.

»Er ist hart von der Gicht geplagt,« erwiderte Zumsteeg. »Seit der letzten Jagd hat er Hohenheim nicht verlassen, und die Ärzte fürchten, die Krankheit möchte ihm ans Herz kommen.«

»Dann wär's aus!« sagte Hoven.

»Petersen,« bemerkte Schiller gegen Roller, während die anderen über den Gesundheitszustand des Herzogs sprachen, »Petersen ist unerfreulich geworden. Ich laß' es mir gefallen, wenn man ein Prinzip haßt, aber wenn man so alle Liebe gegen die Personen aufgibt, so kann man zu keinem reinen Urteil und produktiven Anschauen mehr kommen. Ihm wäre besser gewesen, daß er hinaus und in der Welt herumgestoßen worden wäre wie ich; überhaupt droht den Schwaben, die ganz zu Hause bleiben, eine schlimme Krankheit, das behagliche Versauern. Er ist sehr zurückgeblieben. Ich hab' ihm, daß ich so sage, das Gewehr visitiert, er ist ein kleinlicher Notizenkrämer und liebloser Kuriositätenhascher geworden, während er wohl die Gabe gehabt hätte, etwas Ganzes hervorzubringen.«

»Da ich auch in der Akademie gewesen bin,« sagte Heinrich laut, als die anderen still geworden waren, »so wird es mir erlaubt sein, euch, die ihr fast alle sie durchlaufen habt, an den unermüdlichen Eifer, an die stets nachdenkende Sorgfalt zu erinnern, womit der Herzog Tag und Nacht seine Anstalt geleitet hat. Eine Mutter, die ihre Kinder hebt und legt und trägt, sie kann nicht unverdrossener sein als er. Wahrlich, das ist keine bloße Sache der Eitelkeit! Eitelkeit nimmt einen raschen Anlauf und kehrt sich, schnell gesättigt, von ihrem Gegenstande wieder ab. Wenn es aber doch Eitelkeit gewesen sein soll, nun ja, so will ich sie unter die erlaubten Fehler rechnen. Die Eitelkeit, die etwas hervorbringt, ist einer von den Angeln, welche die Welt bewegen!«

»Das wird man später noch besser erkennen,« bemerkte Dannecker, »denn wie soll die Akademie einmal ohne ihn bestehen?«

»Dafür ist schon gesorgt,« versetzte Petersen, »sein Bruder Ludwig hat sich bestimmt ausgesprochen, daß er sie gleich bei seinem Regierungsantritt aufheben werde.«

»Die Akademie«, sagte Schiller, »hat ihren Zweck erfüllt; sie würde sich in keinem Fall mehr halten können. Eine Hochschule unter das Kommando eines militärischen Intendanten und seiner Satelliten zu stellen, ist ein Widerspruch, der sich nicht mit der jetzigen Zeit verträgt. Zwar führt der militärische Zwang, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, auf dem nächsten Wege zur Freiheit, ja er ist im ganzen vielleicht weniger despotisch als die in manchen Erziehungsanstalten jetzt beliebte sogenannte humane Behandlung; aber die Form der Anstalt hat sich überlebt, eine Änderung ist schwierig, und wenn man einmal umgestalten will, so täte man wohl besser, die Landesuniversität zu reformieren.

»Bei alledem hat die Akademie unberechenbare Wirkungen und einen wesentlichen Einfluß auf unser künftiges deutsches Leben gehabt; sie hat, zum Teil freilich gegen den Willen ihres Stifters, einen freieren Geist erweckt. Hier wurde zuerst der Geist der Absonderung, der oberflächliche Hochmut der oberen und der scheue Trotz der niederen Stände gebrochen, und im furchtlosen Umgang mit adeligen, fürstlichen Zöglingen und mit dem gekrönten Rektor selbst lernten die jungen Leute das Menschliche menschlich ansehen, eine aufrechte Haltung annehmen und das Wesen der Welt mit frischem keckem Griff erfassen.

»Nach den tausend Gegenden, die sie hergesendet, kamen sie mit dieser unschätzbaren Ausstattung wieder hinaus; sie haben sie als Männer betätigt und verbreitet; und wenn auch das Institut mit der Persönlichkeit, an welcher es hängt, zusammenbrechen wird, so wird doch sein Same fortwirken, ja die Gesinnungen selbst, die jetzt, in jugendlicher Üppigkeit aufschießend, die Anstalt verwirren und den Stifter verletzen, sie sind zum Teil Früchte eben dieser seiner Akademie. Wenn es nun, wie ich glaube, einem Manne als Verdienst angerechnet werden muß, mit einer lebendigen, ob auch mannigfach verworrenen Tätigkeit in seine Zeit eingegriffen und, selbst über seine Absicht hinaus, bedeutende Wirkungen hervorgerufen zu haben, so würde wohl selbst ein ägyptischer Totenrichter an der Pyramide dieses Mannes keinen vernichtenden Spruch fällen. Er hatte große Fehler als Regent, noch größere als Mensch, und dennoch muß man ihm zugestehen, daß aus seinem tyrannischen Eigenwillen, aus seiner oft lächerlichen Eitelkeit ein nachhaltiges, anerkennungswertes Streben hervorleuchtet. Ich fürchte, die unfruchtbaren Tugenden seines Bruders werden ihn in ein helleres Licht setzen, als das Land sich wünschen mag. Herzog Karl ist einer der selbständigsten und selbsttätigsten Regenten, die jemals einen Thron besessen haben, voll Fleiß, Aufsicht und Energie in den Regierungsgeschäften.«

»Das ist wahr,« sagte Petersen. »Er nennt auch seine geheimen Räte nur seine Kuvertmacher.«

»Obgleich er ein Kind der alten Zeit ist,« fuhr der Dichter fort, »so hat er doch nach dem Maße seiner Einsicht das Land für die Aufgaben des kommenden Jahrhunderts vorbereitet, das ihm nicht vergessen wird, wie er neben der Beförderung des Ackerbaus, der alten Hauptkraft des Landes, dem Gewerbe und dem Handel, den Kräften der Zukunft, dieses Brachfeld aufgepflügt hat.«

Er wollte noch weiter reden, als ein Bedienter mit einem Schreiben eintrat. Heinrich, an den es gerichtet war, sah es durch und reichte es mit großer Bewegung dem Dichter hin. Dieser las, erblaßte und ließ die Hand mit dem Blatte sinken.

Alle blickten stumm auf ihn. »Deine Geschichte hat einen Schluß, Zumsteeg!« sprach er endlich. »Der Mann, der als Jüngling sang: ›Tyrann, herab von deinem Thron!‹ der hat heute in Hohenheim dem Herzog die Augen zugedrückt.«

Die anderen sprangen auf.

»Herzog Karl ist nicht mehr,« sagte Heinrich. »Er hat einen schweren Todeskampf gehabt. Seine letzten Worte waren: ›Pfarrer, Sterben ist kein Kinderspiel‹.«

»Friede sei mit ihm!« sagte der Dichter.

Die Gesellschaft war tief ergriffen; einigen standen Tränen in den Augen.

*

Das Licht auf dem kleinen Tische, wo Kants Kritik und einige Szenen des Wallenstein lagen, war schon ziemlich tief herabgebrannt, und noch immer saßen die beiden Freunde in lebendigem Gespräch beisammen.

Der Dichter erwartete von einer spät gefundenen geliebten Gattin die Geburt seines ersten Kindes, und dies hatte ihre Reden auf die Zukunft gelenkt; der geistige Haupterbe aber, der erst in seinem Entstehen war und noch viele Geburtsschmerzen kosten sollte, führte sie wieder auf die Gegenwart zurück.

»Was ist unsere Poesie?« rief der Dichter aus. »Ich habe mich von dem Schaume eines jugendlich gärenden Talents befreit, und nun, da ich mir bleibende Gesetze geben will, seh' ich, daß wir gar keinen Boden haben. Was ist denn unser deutsches Leben? Wir sind weder einer Tragödie noch einer Komödie fähig, die sich auf den Boden der Gegenwart gründen ließen; wir kommen nicht über die Familiengeschichten hinaus. Darum ist der Inhalt unserer Poesie schwankend und zweifelhaft, und die Form, die wir entlehnen müssen, ist eine fremde.

»Ich bin zu den Griechen zurückgekehrt, die ich früher teils nicht gekannt, teils nicht verstanden habe. Die hatten ihr Leben! Es überläuft mich, wenn ich die Geschichte des Peloponnesischen Krieges lese. Wohl gibt es ein höheres Interesse als das vaterländische, das Interesse der Menschheit, und auf dieses sind wir deutsche Poeten auch einzig angewiesen, denn wie sollten wir die Schule der Nationalität, die jenem glücklichen Volke gegönnt war, in unseren öffentlichen Zuständen finden? Ich habe mir jetzt zwar einen nationalen Stoff gewählt; aber die Quellen sind unendlich leblos, sie atmen nicht den Geist, der dem Griechen aus seiner Geschichte entgegen kam, der sogar den Schweizer aus seinen Chroniken anweht. Und wie unsere Tragödie keinen festen Boden unter sich hat, so fehlt es auch am Himmel über ihr. Der christliche ist nicht poetisch. Die Schicksalsidee aber, die uns die Alten überliefert haben, ist für uns doch nur eine Form, die des erfüllenden Inhalts bedarf. Wenn das Wort nicht so vieldeutig wäre, so würd' ich sagen, wir Neueren müssen die Politik an die Stelle des Schicksals setzen.«

»Ich glaube dich zu verstehen,« sagte Heinrich. »Was die Alten unter ihrem Schicksal gemeint haben, das ist ein Fernes, Unbekanntes und darum auch Leeres. Uns dagegen ist, seitdem die vereinzelte Nationalgeschichte sich zur Geschichte der Menschheit erweitert hat, ihr unsichtbarer Inhalt näher getreten und greifbarer geworden, und an ihm haben wir, sollte ich meinen, ein viel größeres tragisches Element gewonnen, wenn unsre Dichter jene Macht darstellen, welche Staaten erhebt oder stürzt, die Siege der Gewalt und List in Niederlagen verwandelt und den Kämpfer für die Sache der Menschheit im Untergehen verklärt.«

»Das ist es!« rief der Dichter lebhaft, »das ist es, was ich meine, das Schicksal als eine politische, geschichtliche, göttliche Macht dargestellt. Nur ist leider in poetischen Dingen mit der Einsicht so gut wie gar nichts getan. Dazu gehört noch etwas ganz anderes, eine schöpferische Kraft und eine schöpferische Zeit. Die Zeit muß selbst wieder einmal einen ungeheuren politischen Umschwung, davon wir jetzt kaum den rohen Anfang gesehen haben, erleben; dann kann erst die Poesie dieser Erlebnisse sich bemächtigen. Deshalb wird die poetische Aufgabe immer größer, immer schöner und immer schwerer werden. Wohl mag dann auch die kosmopolitische Bildung das reizende Gewand der nationalen annehmen, und eine Poesie mag erblühen, die auf deutsches Leben gegründet ist, wie die griechische auf griechisches Leben gegründet war. Wir aber, die wir jetzt leben, wir müssen nach jenen Vorbildern greifen, um nur erst einmal für unsere Nation eine Form und einen Gehalt zu erringen.«

»Und«, setzte Heinrich hinzu, »mögen aus dieser geistigen Tat unsere Nachkommen praktische Früchte für das öffentliche Leben ziehen. – Was ist das?« unterbrach er sich auf einmal, »welche nächtliche Wundererscheinung?«

Sie waren im Drang des Redens aufgestanden und lehnten im Fenster, das nach den westlichen Anhöhen blickte. Dort tauchten Lichter auf, erst einzeln, dann immer mehrere, und gestalteten sich endlich zu einem Zuge wie von hundert Fackeln, die zuletzt den ganzen Berg einnahmen und durch das herbstliche Laub der Bäume hinflackerten.

»Ich ahne, was es ist!« rief Heinrich.

»Da geht eine Zeit zu Grabe,« sagte der Dichter.

Sie sahen still und unverwandt nach dem Berge hin; da klopfte es sacht an der Türe, und der Hausbesitzer trat ein mit der Frage, ob sie den Leichenzug des Herzogs ebenfalls gewahr würden? »Es ist mir nur sonderbar,« fuhr er fort, »das ist die Straße, die von der Solitüde herunterführt, und ich weiß doch, daß der Herzog in Hohenheim, in der Meierei, gestorben ist.«

»Seltsam!« versetzte Heinrich, »sollte er denn befohlen haben, nach seinem Tod auf die Solitüde gebracht zu werden?«

»So viel ist wenigstens gewiß,« war die Antwort, »daß man den Hohenheimer Weg von hier aus gar nicht sehen kann.«

Der Fackelzug war inzwischen unten an der Biegung des Berges angekommen, wo er nach und nach verschwand. Sie warteten noch lang, um ihn näher auf der ebenen Straße wieder auftauchen zu sehen, aber vergebens.

Heinrich sah, wie die Verhüllte am Hang niederkniete.

Als sie am anderen Tage nachforschten, waren sie nicht wenig erstaunt, zu vernehmen, daß die Leiche des Herzogs wirklich um dieselbe Stunde mit Fackeln von Hohenheim herab nach Ludwigsburg geführt worden sei; sie untersuchten die Dichtung des Fensters und fanden, daß sie sich über die Straße nicht hatten täuschen können, so daß sie den Anblick zuletzt einer wunderbaren Luftspiegelung zuzuschreiben geneigt waren. Auch andere hatten denselben Anblick gehabt, und es wurde noch lang in Stuttgart davon gesprochen, daß viele Menschen aus ähnlich gelegenen Standpunkten den Leichenzug des Herzogs in jener Nacht die Straße von der Solitüde herunterkommen gesehen haben.

*

Ein Wagen hielt in der Straße, die am Ludwigsburger Schlosse vorüberführt. Zwei Männer in Mänteln kamen die Straße herauf und waren im Begriffe, in den Wagen zu steigen.

»Dort haben sie ihn hingebracht,« erwiderte Heinrich auf die stumme Gebärde des Dichters, der die Hand aus dem Mantel hervorstreckend nach dem Schlosse deutete.

»Komm,« sagte dieser, »laß uns, eh' wir heimkehren, noch eine stille Feier begehen.«

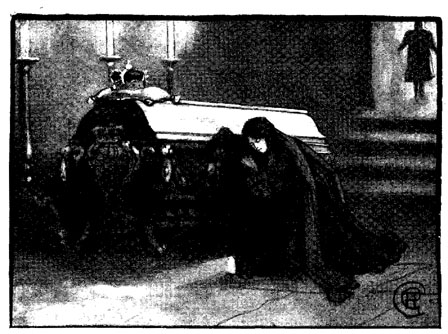

Sie hießen den Wagen warten und gingen über den weiten Platz nach dem Schlosse. Auf ihr Begehren erschien ein Mann mit einer Leuchte. Er führte sie durch lange Gänge in die Kapelle; dort schloß er ihnen eine Türe auf, und sie stiegen die halberhellten Stufen hinab in ein Gewölbe, wo eine kleine Reihe von Särgen stand. Ein neuer war darunter, von geweihten Kerzen umgeben. Sie stellten sich zu seinen beiden Seiten und blickten stumm auf ihn nieder; sie sahen einander nicht an, und jeder ehrte des anderen Empfindung.

Endlich reichten sie einander schweigend die Hände und stiegen wieder aus der Gruft empor. Als sie die Kapelle verlassen wollten, begegnete ihnen in der Türe eine verschleierte Frau, in einen aschgrauen Mantel gehüllt, unter dem sie eine Blendlaterne zu verbergen suchte. Sie war erschrocken und schlüpfte schnell an ihnen vorüber. Heinrich gab dem Dichter einen Wink, der ihn zu warten bat, und ging, nachdem sie verschwunden war, an den Eingang der Gruft zurück. Er blickte die Stufen hinab und sah, wie die Verhüllte sich dem Sarge näherte, an ihm niederkniete und still betete.

Er war ihr nicht aus bloßer Neugier nachgegangen; er hatte sie erkannt, als sich im Vorübergehen ihr Schleier verschob.

Es war Aurora.