|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dazwischen raffte er sich mit ingrimmigem, höhnendem Stolze wieder auf, um dann und wann einen raschen Schritt ins Leben hineinzutun. Seine jungen Schüler, durch welche er mit der Welt zusammenhing, traten nach und nach aus der Akademie und bekamen Zivil- oder Militärstellen, teils in der Residenz, teils in der Nähe. Dem langen, unnatürlichen Zwang entnommen, ließen sie die unterdrückten Neigungen fessellos walten und gaben ihre Jugend an ein wildes, tolles Treiben hin. Auch Heinrich nahm an diesem Räuberleben, wie es genannt wurde, eine Zeitlang teil. Es ging ihm wie dem Beraubten, der, wenn er gestern durch einen Heerzug Haus und Hof verlor, sich heute den verwilderten Horden anschließt, um vom Opfer zum Genossen der Zerstörung zu werden. Der Kelch war bald geleert und eine bittere Hefe blieb zurück.

Er lernte sich endlich wieder fassen und sagte sich, daß ihm nichts Ungewöhnliches widerfahren sei. Er sah sich um und erkannte, daß unter den tausend Herzen, die um ihn schlugen, keines hoch auf den Wellen ging. Glück und Unglück sind nur Stimmungen, pflegte er zu Schiller zu sagen, wenn das Gespräch diese Richtung nahm. Wagte sein Herz dabei leise zu widersprechen, so wies er es mit strengen Worten wie ein albernes Kind zum Schweigen. Er wartete seines Berufes mit aller Treue und sah ohne Wunsch und Hoffnung den Ereignissen zu.

Eine sonderbare Erfahrung machte er, als er gewahr wurde, daß eben dieser Zustand, den er als die reinste Teilnahmlosigkeit zu empfinden glaubte, zum Beobachten geeigneter war als jeder andere. Nie hatte er die Einrichtungen der Akademie und das Erziehungssystem ihres Stifters mit so scharfen Augen angesehen. Freilich stand das Wort, das der Herzog einst gesprochen, daß die Erziehung mitten in der Welt stattfinden müsse, mit der Tat in starkem Widerspruch; denn er hielt seine Zöglinge so klösterlich abgesperrt, daß sie nicht einmal mit ihren nächsten Verwandten frei verkehren durften, ja daß selbst die Briefe, die sie an ihre Eltern schrieben oder von diesen empfingen, der strengsten Aufsicht unterlagen und vom Intendanten, als ob er der Vorsteher eines Gefängnisses wäre, erbrochen wurden. Nun war jenes Wort zwar nicht ganz leer gewesen, da er auch außer den großen jährlichen Prüfungen, bei welchen er sich und seine Akademie mit einer zahlreichen und glänzenden Versammlung umgab, die jungen Leute zuweilen auf seine Weise einen Blick in die Welt tun ließ, aber die Art, wie dies geschah, war nicht eben sehr zu empfehlen, denn wenn es ihm einfiel, so wurden sie truppweise in das Theater oder auf die Redoute kommandiert, und wehe dem, der etwa aus religiöser Bedenklichkeit von dem Zwangsvergnügen zurückbleiben wollte. Einem solchen ging es nicht besser als dem, der aus Gewissensskrupeln, wirklichen oder vorgeschobenen, gegen ein kirchliches Gnadenmittel zu protestieren wagte. Denn auch mit den Religionsübungen wurde es streng gehalten, umsomehr, da der Herzog als Katholik die eifersüchtige Wachsamkeit der protestantischen, auf der Tübinger Universität beruhenden Landeskirche zu berücksichtigen hatte; aber der Besuch des Gottesdienstes trug denselben uniformierten und kommandierten Charakter wie das übrige Getriebe der Anstalt: die Haltung in der Kirche, das Zusammenlegen der Hände beim Eintritt und Ausgang, die Verbeugungen bei den betreffenden Stellen der Predigt, alles hatte seinen vorgeschriebenen, gleichmäßigen, militärischen Gang; und wenn auch ausdrücklich dabei befohlen war, daß die innere Gesinnung dem äußeren Verhalten entsprechen müsse, so konnte begreiflicherweise nur dieses letztere vermittelst des nie fehlenden Reglements zu gehöriger Taktfestigkeit gebracht werden. Fast in allen Dingen sah er die geistige Seite der Erziehung unter dem ertötenden Druck einer unerbittlichen »Propreté« erliegen. So war denn für den kühl Beobachtenden, der jeder Illusion den Krieg erklärt hatte, das ganze akademische Leben Äußerlichkeit, Schein, starre Form, und der Gedanke, ein Teil dieser allgemeinen Versteinerung zu sein, trug nicht besonders zu seiner Glückseligkeit bei. In seinen Hoffnungen auf einen freisinnigeren Geist, der aus der Anstalt hervorgehen würde, glaubte er sich völlig getäuscht, hing ja doch der Herzog, wenn er auch bei mancher Gelegenheit den Geburtsstolz demütigte, gleichwohl so sehr an aristokratischen Dogmen, daß er, wie die jungen Freunde sich lachend sagten, aus Rücksicht auf den Rang des Akademiestallmeisters im Adreßkalender an der Spitze des gesamten Instituts die Reitkunst figurieren ließ, während die »Artisten« in der untersten Abteilung das Verzeichnis beschlossen. Arm, wie das Talent fast immer ist, waren diese ihrem Versorger, der sie meist beim Theater und Bauwesen zu äußerlichen Zwecken verwendete, willenlos verschrieben, ein Schicksal, das auch andere Zöglinge in anderen Fächern teilten; denn wen der Herzog zur unentgeltlichen Aufnahme in die Anstalt auswählte – und dies war eine Gnade, die aus Furcht vor gefährlicher Ungnade von den Eltern nicht leicht abgelehnt wurde – der mußte sich ihm durch förmlichen Revers zu lebenslänglichem Dienste verpflichten. Diese Verschreibung war, wie Heinrich wohl wußte, der Kirche abgelernt, welche gleichfalls ihre Klosterschüler mit Leib und Seele sich zu eigen machte; aber die Kirche durfte über ihre Pfleglinge nicht so rücksichtslos verfügen; auch konnte man, wie Beispiele genug bewiesen, aus ihrem Joch weit eher entkommen, als aus dem eines in seinem selbstgeschaffenen Kreise schrankenlosen Gebieters, der die Willkür, die er in seinem Staate nicht mehr so schreiend walten lassen durfte, häufig auf sein Institut übertrug. Wohl mußte der herbe Beurteiler, der den Geistesdruck der Klöster aus eigener Erfahrung kannte, in unbefangenen Stunden sich bekennen, daß der Herzog manchem, der nach seiner oder seiner Eltern Wahl den bisher für die begabteren Söhne des Landes geläufigsten Nahrungszweig, den geistlichen nämlich, vorgezogen haben würde, mit der Durchkreuzung dieser Absicht und mit der Eröffnung eines verhältnismäßig jedenfalls weit größeren Gesichtskreises, eine wenn gleich aufgedrungene Wohltat erwiesen habe; aber dennoch verletzten ihn diese Eingriffe in die Freiheit des Menschen, und mit Unwillen sah er es an, wie junge Leute durch Anwendung jener Gewalt, die dem Herzog, auch ohne unmittelbaren Machtspruch, zu Gebote stand, in die Anstalt gezogen, nach der Körpergröße eingeteilt, unter die Aufsicht dressierter Korporalsseelen ohne geistige Bildung gestellt, an einen ihnen aufgedrungenen Beruf gefesselt und nur unter besonderen Umständen zu einem Tausche zugelassen, mitunter aber auch gegen ihren Willen zu einer anderen Fakultät versetzt wurden; mit Empörung aber war er in einzelnen Fällen Zeuge, wie ein Eleve, dem die Wohltat in dieser Form zu drückend wurde, durch offene Bedrohung seines Vaters, dessen Wohl und Weh in den Händen des Herzogs lag, mit nackter Gewalttätigkeit also, in der Akademie festgehalten wurde. Und doch mußte er diesem herrischen Manne, so oft er ihn sprach, eine eigentümliche Macht über sein Gemüt zugestehen, obgleich er es ihm kaum verzeihen konnte, daß er den Dichter der Räuber, dessen Vater, als Aufseher der Anlagen bei der Solitüde, unbedingt von der Laune des Herzogs abhing, gleich den übrigen Geschöpfen seiner Erziehung am Drahte hielt, ohne seinen hervorragenden Geist nach Gebühr zu würdigen.

Schiller verließ jetzt gleichfalls nach vollendetem Kursus die Akademie und wurde als Regimentsmedikus mit kümmerlichem Gehalte angestellt. Unser Freund kam häufig mit ihm zusammen, und wenn über Poesie verhandelt wurde, so glaubte er oft einen Blick in seinen verlorenen Himmel zu tun. Er traf jenen schüchternen jungen Mann, den er einst bei dem akademischen Mittagsmahl gesprochen, oft in dem Zimmer des Dichters an und lernte in ihm den jungen Musikus Streicher, einen Menschen von seltener Herzenseinfalt, kennen. Sie pilgerten manchmal zusammen nach der Solitüde und wurden von des Dichters Eltern mit der freundlichsten Bewirtung für ihren Gang belohnt.

Heinrich erlebte es halb im Traum, wie die Akademie vom Kaiser zur Hochschule erhoben wurde; er mußte die Festlichkeiten, welche der entzückte Herzog deshalb an seinem Geburtstage veranstaltete, mitmachen und drückte dabei seinem alten Freunde, dem hierzu abgeordneten Bürgermeister von Reutlingen, die Hand. Aber wie er auch tätig oder leidend die Schuld seiner Zeit abtragen half, der innerste Puls seines Herzens stand still; niemand sah ihm äußerlich an, wie völlig er verwandelt war.

Durch Beschäftigung jeder Art suchte er Meister über sich zu bleiben, und als Schiller bald nach Veröffentlichung der Räuber seine Anthologie unter dem wunderlichen Titel einer sibirischen Gedichtsammlung begann, zeigte er den lebhaftesten Anteil an dieser Arbeit und suchte eifrig für seinen Freund nach poetischen Stoffen. Aber wie man auch unter einem grauen Himmel, wenn die Sonne lang nicht geschienen hat, sich anstrengen und abarbeiten mag, der Mensch, des freundlichen Lichtes gewohnt, hat ein Gefühl, als ob kein Segen seine Mühen begleite, als ob sein Gott ihm das Angesicht entzogen hätte. So grau und lichtlos war es unserem Freunde zu Mut, der, als er in einer scherzhaften Epistel von der Redaktion der Anthologie um eigene Gewächse ersucht wurde, ein paar unbedeutende Epigramme hergab und das Bessere, als schämte er sich seiner wahren Gefühle, in der Brieftasche behielt.

Sein Leben

Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet.

Wallenstein.

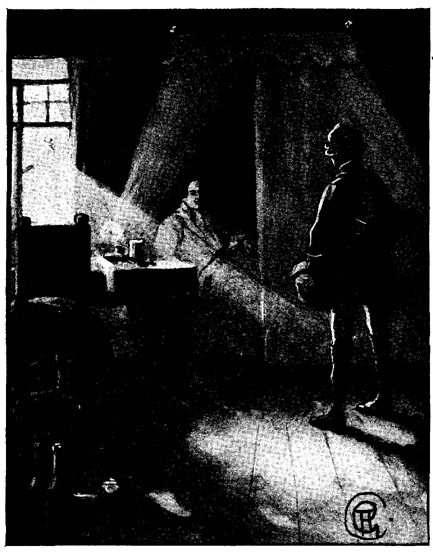

In der Stube, welche Schiller bei dem Professor Haug zur Miete bewohnte, fanden sich eines Abends verabredetermaßen seine akademischen Freunde, der Leutnant Scharffenstein, der Aktuarius Lempp, der Doktor Hoven von Ludwigsburg, der Bibliothekar Petersen und Heinrich Roller ein. Das Zimmer war in einer gewaltigen Unordnung; in einer Ecke ruhte noch ein guter Stoß Exemplare von der ersten unspekulativen Ausgabe der Räuber, halbzerbrochene Schüsseln mit den Überresten einer sehr frugalen Mahlzeit lagen darauf und daneben umher, einige Flaschen, auf welche Petersen sogleich ein forschendes Auge warf, standen dabei, und an den Wänden hingen die disjecti, oder, wenn man will, dissoluti membra poetae, das heißt die zerstreute und hart strapazierte Garderobe des Regimentsmedikus.

Der Genius in seiner ersten Entfaltung ist dem neugeborenen Kinde gleich, ungesäubert und hilflos, aber in dem groß aufgeschlagenen Auge verkündigt sich der Geist, der über den Wassern schwebt, und die Prophezeiung einer herrlichen Zukunft.

So war der Bewohner dieser genialen Wirtschaft. Er trat den Ankommenden in einem durchlöcherten Hausrock entgegen. »Willkommen,« rief er lustig, »willkommen, meine Sibirier, in der Räuberhöhle!«

»Welche den versöhnenden Strahlen der Zivilisation nachgerade einigen Eingang zu gewähren verspricht!« erwiderte Heinrich.

»Wieso?« fragte Schiller und sah sich zweifelhaft um.

»Er merkt es nicht einmal in seiner wilden Unschuld, dieser Urteutonier, wie anständig es bei ihm riecht, seit sein Stubengenosse Kapff ihn verlassen hat! In der Tat, man könnte eine Jungfernvisite herbitten, seit die Qualmwolken des virginischen Krautes sich aus dieser göttlichen Spelunke hinausgezogen haben.«

»Dann würd' ich aber doch raten, diese angestrichenen Beinkleider vorher zu verbergen,« rief Scharffenstein dazwischen, indem er das besagte Kleidungsstück an der Wand ergriff und schüttelte.

»Nun, was geht in Genua vor?« rief Scharffenstein.

»Was macht der Fiesco?« fragte Petersen.

»Er spielt noch immer den Brutus,« antwortete Schiller verdrießlich, »das heißt, er rückt um keinen Schritt vorwärts. Es sind neuerdings bei diesem ungesunden Wetter so viele Erkrankungen unter meinen Grenadieren vorgefallen, daß ich die Bursche erst wieder auf den Beinen haben muß, eh' ich an eine offene Rebellion denken darf.«

»Auf den Beinen oder unter dem Boden,« fiel Lempp ein.

»Ja, ja!« rief Scharffenstein, »man will wissen, du machest verzweifelt revolutionäre Stücke und wütest mit Purganzen und Laxanzen in den Leibern deiner Myrmidonen, als ob's die böhmischen Wälder wären.«

»Futter für Pulver!« lachte Heinrich, »Freund Schiller hat den Falstaff in die Apothekersprache übersetzt, und insoweit muß man zugestehen, daß seine Mordtaten wenigstens klassisch sind.«

Schiller, der anfangs ein krauses Gesicht gemacht hatte, mußte hier in das Gelächter der anderen einstimmen. »Um übrigens auf den Fiesco zurückzukommen,« sagte er, »will ich euch anvertrauen, daß ich doch, ohne eine Feder einzutauchen, einen großen Schritt darin getan habe; ich bin nämlich über den Schluß mit mir einig geworden.«

»Nun, da bin ich begierig!« rief Roller; »von der Geschichte mußt du jedenfalls abweichen.«

»Versteht sich,« sagte Schiller, »der Zufall ist nicht tragisch.«

»Also bleibt der Held am Leben?« fragte Petersen.

»Ebensowenig; man soll der Geschichte nicht geradezu widersprechen.«

»Also stirbt er doch!« rief Petersen.

»Schon wieder ein Mord!« sagte Lempp.

»Donner und Doria!« rief Scharffenstein, »der Herzog von Genua, höchst grausamlich hingerichtet vom Regimentsmedikus Schiller in Stuttgart! An was stirbt er denn? An einem Pulver? einer Latwerge? einer Mixtur?«

Der Dichter wandte sich etwas verstimmt zur Seite.

»Wer wird lang nach der Todesart fragen?« rief Petersen sehr laut, »sterben muß er, obgleich er Herzog ist! Kein Gott soll ihm helfen!«

»Ich glaube, du kommst aus dem ›Ochsen‹, Petersen!« sagte Lempp, indem er ihm den Mund zuhielt; »schrei doch nicht so gräßlich! Du könntest uns bei den Vorübergehenden in den Verdacht bringen, als hätten wir ein württembergisches Staatskomplott vor.«

»Dann,« rief Roller, »würde Schiller vollends ein zweiter Shakespeare werden, denn diesem ist in der Tat einmal ein solcher Streich passiert. Als er einst mit einigen anderen Dichtern und Schauspielern im ›Wilden Schweinskopf‹ zu Eastcheap fröhlich und guter Dinge saß, hörten einige friedliche Londoner Bürger, die eben nach Hause gehen wollten, eine lärmende, höchst verdächtige Beratung in der Taverne. ›Laß den König leben!‹ hörten sie einige Stimmen rufen; ›du könntest ihn ja mit einem blauen Auge davonkommen lassen,‹ und dergleichen mehr. ›Nein, er muß sterben!‹ erwiderte eine sanfte, aber entschiedene Stimme und brachte allerlei Gründe vor, welche vielleicht damals auf den König Jakob ihre besondere Anwendung finden mochten. Genug, die Zuhörer liefen nach der Wache, und es dauerte nicht lang, so drang der Scheriff mit seinen Leuten im ›Wilden Schweinskopf‹ ein, als eben Shakespeares Votum für den Königsmord einstimmig durchgegangen war; die Verschwörer wurden ergriffen und vor Gericht geführt, wo es sich dann freilich ergab, daß man einem dramatischen Tyrannen nach dem Leben gestrebt hatte und nicht Seiner geheiligten Majestät von England.«

»Gott bewahre mich vor einer solchen Ähnlichkeit!« rief Schiller. »Das könnte ich eben noch brauchen! Das würde mir den Rest geben! Ich werde an einem Mißverständnis dieser Art noch lang zu schlucken haben. Weißt du noch, Roller? in der Nacht, da ich euch die Räuber vorlas –«

»Und mich vom Galgen rettetest –«

»Ja, und wie der verwünschte Nies dazu kam und die Flüche des Franz mir zuschrieb, als sakermentierte ich über das Institut –«

»Wahrhaftig, du könntest recht haben!« rief Heinrich, »aber wie kommst du darauf? Hast du etwas erfahren?«

»Nein, aber gestern dachte ich zufällig der Sache nach, und da ging mir plötzlich ein Licht auf. Der Nies muß rapportiert haben; denn es ist auffallend, wie sehr der Herzog seit jenem Abend seine Gesinnungen, die freilich längst nicht mehr die gnädigsten waren, gegen mich geändert hat.«

»Es kommt mir auch so vor,« sagte Heinrich, »und jetzt fang' ich erst an, einige Reden, die der Herzog gelegentlich gegen mich fallen ließ, zu begreifen.«

»Aber, was zum Teufel!« rief Schiller auf einmal, »setzt euch doch, Kinder! Das ist mir eine trockene Unterhaltung! Geschwind!« – Mit einem einzigen Strich der Hand hatte er den großen Tisch abgestreift, von welchem viele Blätter, mit Versen und dazwischen mit dicken Strichen bedeckt, herunterfielen, und schleppte ihn donnernd und krachend vor die Bank, die an der Wand festgenagelt war; auf dieser nahmen seine Freunde nebeneinander Platz, Schiller stellte den einzigen Stuhl, der im Zimmer war, ihnen gegenüber für sich und begann aufzutischen. »Hier sind ein paar Würste!« rief er, »doch teilt euch brüderlich darein! Und hier drei Flaschen, denen wir jetzt die Hälse brechen wollen. Nur eins zur Warnung; laßt keine zu nah bei Petersen stehen! Ich fürchte viel von seinem wissenschaftlichen Eifer, er könnte zu seinem Werk über die Nationalneigung der Deutschen zum Trunk, woran er jetzt arbeitet, höchst einseitige Studien machen wollen.«

Die Gesellschaft griff zu und ließ es sich bei dem bescheidenen Schmause trefflich munden. Als die Würste verzehrt waren, sagte Scharffenstein. »Über Genua wären wir belehrt! Jetzt fragt es sich nur noch, wie unsere Angelegenheiten in Tobolsko stehen; wie ist's, seid ihr fleißig, daß die Anthologie bald zu stande kommt?«

Jeder rückte auf dieses Kommando mit ein paar Beiträgen hervor. Die anderen hatten sich mit kleinen Epigrammen ihrer Pflicht entledigt; nur Schiller konnte einige größere Gedichte aufweisen, die er mühsam auf dem Boden zusammensuchen mußte, um sie vorzulesen. Eines derselben war an die Fürsten gerichtet und enthielt eine Stelle, welche unschwer zu deuten war:

»Ihr bezahlt den Bankerott der Jugend

Mit Gelübden und mit lächerlicher Tugend,

Die – Hanswurst erfand!«

Scharffenstein schüttelte den Kopf, als diese Zeilen vorkamen. Roller hörte nachdenklich zu und sann in der Stille auf ein freundschaftliches Auskunftsmittel, die übrigen aber zollten dem herben Gedichte den lautesten Beifall.

»Im Ernst, Schiller,« sagte Heinrich zu dem Dichter, »du hast es so kräftig gemacht, daß ich, da ich ohnehin nichts von deiner Hand besitze, mir dein Manuskript zum Andenken ausbitte; ich kann es ja dann für die Anthologie abschreiben.«

»Da hast du es mit Haut und Haar, das heißt mit allen Strichen und Emendationen; ich kann es auswendig und habe es bald wieder geschrieben.«

Heinrich steckte das gefährliche Blatt sorgfältig in die Brieftasche, innerlich nicht sehr erbaut, daß ihm seine wohlgemeinte Absicht mißlungen war; denn er hatte dem Dichter, dem in solchen Dingen schwer beizukommen war, nicht bloß die Handschrift, sondern auch ihren Inhalt mit guter Art aus den Händen spielen wollen, um den Druck zu verhüten und den Freund vor Schaden zu bewahren.

»Jetzt aber,« rief dieser, »schenkt ein! Erzählt Neuigkeiten! Wer weiß mir zu sagen, was in der Welt vorgeht? Wie viel Zoll hoch tragen unsere Frauenzimmer neuerdings den Kopfputz? Ich brauche so was für den Fiesco. Wie viel Puder verbraucht General Washington täglich zu seinem Heldenkopf? Oder, was mir lieber zu hören wäre, hat er die Engländer wieder tüchtig gepudert?«

»Er bereitet sich vor,« sagte Hoven, »Frankreich hat ihm Geld gegeben, das ihn auf einmal aus dem Schlummer aufgeweckt hat.«

»Ah, eine Nervenstärkung!« rief der Dichter, »wir Mediziner wissen dieses tonische Mittel zu schätzen, und wenn ihr es in diesem Augenblicke nicht wie alles andere bei mir unordentlich herumliegen seht, so kommt das bloß daher, daß kein Traktat zwischen mir und der Krone Frankreich ist. Aber dennoch auf mit den Gläsern! Die republikanischen Waffen hoch! Und hoch das Kronengold, das ihre Siege fördert! Und Frankreich – wohl bekomme ihm die Allianz mit der Freiheit, die es aus Neid und mit falschem Herzen geschlossen hat!«

Die Gläser klangen heftig zusammen, und das Motto der Räuber: In tyrannos! bildete den Kern fulminanter Trinksprüche, welche gegen die Machthaber der Erde, selbst in der nächsten Nähe, geschleudert wurden.

»Die Republik in Ehren!« sagte Scharffenstein, als der Dichter das Zimmer verlassen hatte, »aber Schiller spricht neuerdings oft über seine Lage und den Herzog in einem Tone, der mehr sagt als seine Worte, und das Gedicht, das er vorhin las, hat Ausdrücke, daß man glauben könnte, er wolle sich an ihm rächen. Es scheint, er mache im stillen sehr starke Anforderungen an den Herzog und könne es diesem nicht verzeihen, daß er sie nicht erfülle.«

»Du tust ihm unrecht,« nahm Roller das Wort. »Schiller ist viel zu edel, zu bescheiden und zugleich zu stolz, als daß er dem Herzog eine Unterstützung, wie du anzunehmen scheinst, zumuten sollte. Desto mehr haben jedoch andere, zum Beispiel wir, dieses Recht, und ich für meine Person muß gestehen, ich finde es unverantwortlich, daß der Herzog für dieses unverkennbare Genie rein nichts tut, da er doch prunksüchtig genug gewesen ist, nichtsnutzigen Talenten und Halbtalenten eine Menge Geldes nachzuwerfen. Wenn er auch die Poesie nicht schätzt, so sollte er, der erleuchtete Regent, für den er angesehen sein will, doch wissen, was er den geistigen Kräften seines Landes schuldig ist.«

»Der Herzog erkennt dieses Genie nicht,« erwiderte Scharffenstein, »und das aus mehreren Gründen, die man in Anschlag bringen muß. Einmal hat er bekanntlich ein Aber gegen diese ganze Art von Dichtkunst, und es heißt Übermenschliches von einem schwachen Sterblichen gefordert, wenn er das belohnen soll, was ihm mißfällt. Dann hat Schiller, bei allem Schönen, was er geleistet, doch selbst für diese Gattung noch besonders wilde und rohe Auswüchse, die einen Verehrer der gallischen Muse eher abschrecken als gewinnen können; er ist ein Vulkan, der mitunter starke Schlacken auswirft, was auch wohl Ursache sein kann, daß die Räuber bis jetzt noch nicht diejenige Anerkennung gefunden haben, die der Autor vielleicht im stillen erwartet hat. Es sind jetzt doch einige Monate her, daß sie erschienen sind, und die Wirkungen dürfen nicht mehr lang ausbleiben, wenn ich nicht fürchten soll, das Buch sei durchgefallen. Endlich aber kommt noch etwas Persönliches hinzu. Ihr wißt, Freunde, daß ich Schiller liebe und achte, und so hoffe ich, von euch nicht mißverstanden zu werden. Er ist auch in seinem Benehmen, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein ungeschlachtes Genie; seine Formen sind von der Art, daß sie dem Geschmack des Herzogs nicht zusagen können; dazu sind ihm in der Akademie, zum Teil schon früher, einige lächerliche Malheurs begegnet, die der Herzog gewiß nicht vergißt, und die ihm den Respekt vor einem sonst so bedeutenden Geist in etwas benommen haben mögen. Ich möchte es ihm nicht ins Gesicht sagen, aber in der Tat, sein Auftreten hat oft etwas, das einen Spötter an den Don Quichotte erinnern könnte.«

»Das ist zu arg!« rief Petersen, »ein Don Quichotte!«

»Ich finde keinen so großen Anstoß an dem Namen,« sagte Roller, »Quichotte ist bei allen seinen Lächerlichkeiten eine hochherzige Erscheinung, und der Dichter desselben scheint mir wohlbewußt dafür gesorgt zu haben, daß die wirkliche Welt, mit der er so oft in Kollision kommt, meist recht ärmlich neben seiner idealen erscheint; ja ich glaube, daß jeder bedeutende Mensch, der noch nicht ausgegoren hat, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ingeniösen Junker aus der Mancha haben wird. Übrigens sind hier nach und nach solche Mißverhältnisse und Mißverständnisse eingetreten, daß der Herzog und sein Regimentsmedikus sich schwerlich je wieder zusammenfinden werden.«

»Schon diese geringe Stelle,« rief Petersen, »beweist deutlich, daß er ihn aufgegeben hat.«

»Und doch,« sagte Scharffenstein, »konnte er nicht mehr von ihm verlangen. Wie ich es nach dem strengen Recht ansehen muß, sollte er ihm dankbarer sein. Wenn nun jenes Gedicht dem Herzog vor die Augen käme, wenn er erführe oder erriete, daß Schiller der Verfasser ist, was würde er denken? Wenn Schiller es vollends mit ihm ganz verdirbt, wie soll es dann werden? Ich sehe keinen Ausweg für ihn! Könnte ich ihn nur bewegen, eine mildere Denkungsart in dieser Sache anzunehmen, aber er spricht gar nicht darüber, er verschließt seinen Unmut in sich. Das größte Unglück ist, daß er nicht berechtigt ist, etwas vom Herzog zu fordern; alles, was er erhält, muß er als eine Gnade ansehen, so groß sind die leidigen Verpflichtungen, die er gegen ihn hat; er verdankt ihm nun einmal seine ganze Erziehung, und er bedenkt nicht, wie viel das heißen will, wie viel er dieser Anstalt schuldig geworden ist.«

In diesem Augenblick ging die Türe auf, und Schiller trat herein. Er hatte die letzten Worte noch gehört und setzte stillschweigend eine Flasche auf den Tisch, die er in eigener Person aus dem nächsten Wirtshause geholt hatte. Die Gesellschaft schwieg etwas verlegen, eine bittere Empfindung malte sich in den Zügen des Dichters, und nach einer Pause, als keiner der anderen reden wollte, begann er. »Man verlangt Dankbarkeit von mir. Es ist wahr, die Welt kann mir Verpflichtungen vorhalten, und ich werde sie vor der Welt nicht ableugnen. Hier aber, wo wir allein sind, lüstet mich's doch einmal, diese Verpflichtungen vor mein Tribunal zu ziehen, und ihr sollt meine Geschworenen sein. Man hat mich in einem Alter, wo ich noch nicht fähig war, über meine Bestimmung nachzudenken, aus den Träumen meiner Kindheit herausgerissen, man hat mir, ohne mich zu fragen, ohne einen Blick in die magna charta zu werfen, die Gott in meine Wiege gelegt hat, die Gnade der Erziehung zu teil werden lassen. Was heißt das? Es heißt mit anderen Worten, man hat den Kitzel, mit Gottes Geschöpfen Christmarkt zu spielen, die berühmte Raserei, Menschen zu drechseln, an mir ausgeübt, man hat Deukalions Kunst an mir versucht, welche denn auch gewöhnlich so gut anzuschlagen pflegt, daß man aus Menschen Steine macht, wie jener aus Steinen Menschen gewann. Ob das bei mir gelungen ist – ich glaube nicht ganz, ob ich aber je wieder meine ursprüngliche von Gott empfangene Menschennatur erringen werde, die ich gratis und ohne untertänigste Danksagung mit auf die Welt gebracht habe, das weiß ich nicht. Dabei hat man obendrein mit meiner Berufsneigung wie mit Würfeln gespielt. Meine unmittelbarsten Rechte hat man mit Füßen getreten und durch neunjährige Dressur in der Erziehungsfabrik mich zu der Puppe gemacht, welche jetzt Regimentsfeldscherer und Kreatur der fürstlichen Gnade heißt, die mich freilich gnädigst verhindert hat, etwas Besseres zu werden. In dieser Lage gibt es nur einen Dank, und das ist der, den ich mir selbst schuldig werden muß. Mir will ich es verdanken, daß ich diese alberne Puppe abstreife, mir allein! Keine Unterstützung, keine Befreiung will ich ansprechen, ohne fremden Beistand will ich meine Ketten zerbrechen! Meinen Geist will ich anrufen in meiner Not, ich will arbeiten, schaffen! Was mir angeboren ist, was in mir lebt, meine innere Welt will ich hervorzwingen an das Auge des Tages und den Menschen ein neues Leben auftun, in dem sie wandeln mögen! Und zwar« – setzte er hinzu, indem er, Scharffensteins Bestürzung gewahrend, mit bezaubernder Herzensgüte plötzlich aus seiner zornigen Begeisterung in einen scherzhaften Ton heruntersprang – »will ich das Machwerk, Fiesco genannt, so bald als möglich zu Ende bringen und dann, ohne viel nach dem Urteil der Leute zu fragen, gleich wieder etwas anderes vornehmen, damit diese neue Welt recht bald in Reih' und Glied auftritt.«

»So ist's recht!« rief Scharffenstein und schüttelte ihm herzlich die Hand, »mit diesen Truppen ficht deine Sache aus und erobere dir die Welt! Du kannst dann von denen, die dich hätten unterstützen können und nicht unterstützt haben, umso unabhängiger denken. Und nun, gute Nacht! Es ist schon spät.«

»Nichts da!« rief Schiller, »keiner darf sich von der Stelle rühren, bis die Flasche geleert ist!« – Die Freunde blieben sitzen, Schiller machte mit der liebenswürdigsten Heiterkeit den Wirt, die Spannung war gelöst, alle Saiten der Geselligkeit wurden noch einmal angeschlagen und klangen in einem heiteren Schlusse aus. Als die letzte Flasche leer war, erhob sich die Gesellschaft, Schiller begleitete sie auf die Straße und nahm dort gute Nacht.

Dann kehrte er in sein Zimmer zurück, öffnete das Fenster und sah aus der Tiefe der Erdenwelt gedankenvoll an den Himmel empor. Wolken, vom Winde gepeitscht, zogen schnell vorüber. Vom Turme der Stiftskirche ertönte jetzt das mitternächtige Zeichen, ein Überbleibsel aus jenen rauheren Zeiten, wo dem Wanderer in Frost, Wildnis und auf ungebahnten Wegen mancherlei Gefahren drohten, das silberne Glöckchen, dessen heller Klang dem Verirrten draußen anzeigen sollte, daß ein Asyl in der Nähe sei, das ihn gastlich in die schützenden Mauern lade. Ein unnennbar bitteres Gefühl von Heimatlosigkeit durchdrang den Dichter, durch alle unbewehrten Pforten seiner Seele stürmten die nächtlichen tückischen Dämonen der Mutlosigkeit und Verzweiflung herein, er sah sich als einen Flüchtling an, der auf Erden nirgends eine Stätte hat, einem schmählichen Ende blickte er entgegen, er hatte sich noch nie so elend gefühlt! Von Schauern geschüttelt, eilte er, sein Lager zu gewinnen, wo ein wohltätiger Schlaf sich seiner bald erbarmte.

In diesem ärmlichen Stübchen, o Deutschland! schlummert einer deiner größten Geister. Not und Sorge haben ihre Schlangenarme um ihn gewunden, Verkümmerung droht seinem Genius – aber getrost! während er schläft, weichen die Wolken leise vom Firmament, die ewigen Sterne treten hervor und wachen freundlich über seinem Schlummer. Getrost, auch sein Stern ist unter ihnen.

Die strengen Züge des Schlafenden verklärten sich zu einem unbeschreiblichen Frieden, und von den goldenen Funken, die durch den Himmel wandelten, tauten lichte Bilder auf seine gedankenvolle Stirn herab. Ein Traum kam über ihn.

Er ward im Geiste auf einen Weg versetzt, dergleichen er im Vaterland schon oft betreten zu haben meinte. Der Pfad ging zwischen Weinbergen empor, volle Trauben lockten ihn, aber er ließ sie hinter sich und schritt leichten Fußes aufwärts. Die Weinberge gingen zu Ende, eine steinige Heide folgte, über die der Weg schroff und zerrissen hinaufstieg. Endlich führte er in einen Wald und lief unter hohen Buchen in vollem Blätterschmucke fort, immer den Berg hinauf, immer enger und steiler. Zuweilen schlüpften furchtsame Mondstrahlen zwischen dem Laub hindurch und fielen auf den Weg. Endlich ging der Berg zu Ende, und der Wanderer betrat eine Hochebene. Er wandte sich um und blickte nach der Seite, wo er hergekommen war, aus dem Wald hervor, über Wiesen, an einem klaren Teich vorbei wand sich der Pfad herauf, und über den Wipfeln des Waldes erschienen in deutlicher Ferne die Berge der Alb, wie er sie oft von der Solitüde aus gesehen hatte, aber sie waren höher, und er konnte die ganze Kette überschauen. Sie standen im klarsten Lichte da, die Vormauern, die Bollwerke traten sanft hervor, er unterschied jede Gruppe, er sah in die Seitentäler hinein, und immer heller tauchte die Landschaft vor ihm auf, und die Mondnacht wurde zu einem schönen Frühlingsmorgen, und er wußte, daß es Sonntag war. Aus dem Tal herauf drangen die Klänge der Sonntagsfeier aus vielen Ortschaften, und auf den Klängen ward er im Geist wie auf einer Wolke emporgehoben. Er schwebte über dem Tale hin, das in seligem Frieden unter ihm ruhte, weiter und immer weiter, bis er eine große Stadt unter sich sah, größer, als er je eine gesehen. Sie schien ihm bekannt, und doch wußte er sie nicht zu nennen, so sehr hatte sie sich verändert, aber er erkannte auf einmal, daß es Stuttgart war. Er suchte zu entfliehen, denn er gedachte der vielen Leiden, die er in dieser Stadt erduldet, aber er konnte nicht. Jetzt befand er sich vor dem neuen Schlosse, dessen abgebrannter Flügel endlich ausgebaut war, und siehe, eine Königskrone schimmerte statt der herzoglichen von den Zinnen. Verwundert wandte er sich und erblickte das alte Schloß, das in ehrwürdiger Düsterheit vor ihm aufstieg. Er schwebte vorüber, da fesselte ihn der Anblick eines ehernen Monuments: hat man endlich, dachte er, dem Herzog Christoph hier ein Denkmal errichtet? Aber es war kein Fürstenbild, er sah eine Gestalt in faltigem Gewande, einen Lorbeerkranz in den Locken, und als er näher schwebte, erkannte er, o Wunder! in den mächtigen Zügen des Antlitzes sein eigenes Bild, mit dem schwer errungenen Lorbeer gekrönt. Er weilte staunend über der Statue, da nahte sich unten eine festliche Menschenmenge und versammelte sich um sein Bild, zu dessen Füßen tausend Kränze gelegt wurden; Musik ertönte, und ein liebliches Lied schwebte zu ihm empor, aus welchem eine sanfte Klage sprach. Er wußte, daß es ihm galt, und erhob sich lächelnd auf den Tönen in die Lüfte, wo ihn ein noch höheres Wunder erwartete. Denn jetzt erfüllte sich mit einer Herrlichkeit, die nicht von dieser Welt war, der leiseste Wunsch seiner Brust, den er noch nie auszusprechen gewagt hatte. Aus einer Wolke trat ihm das Bild des unbekannten Freundes, des Retters, entgegen, auf den er so lang in bangem Schweigen geharrt. Wie oft, wenn er auf der Straße ging, meinte er, der Ersehnte folge ihm auf den Fersen und werde ihn jetzt gleich freundlich auf die Schulter klopfen, oder wenn er auf der Bibliothek saß und in den Quellen zum Fiesco studierte, wie oft unterbrach er sich mit der stillen Hoffnung, ein Fremder, den doch sein Herz so gut kannte, der so ganz anders und höher war als alle, mit welchen er umging, müsse jetzt eintreten und ihm auf einmal über die Schulter ins Buch sehen – aber er hatte immer vergebens gehofft, und nun! Ein Lichtstrahl drang ihm aus den Augen des hohen Mannes entgegen, in die er irgend einmal auf dieser Erde schon geblickt zu haben glaubte, olympische Locken wehten um seine ernste Stirne, er reichte ihm lächelnd die Hand, zog ihn zu sich und sagte. »Es ist nicht zu spät! So wollten es die Götter.« Und jetzt saßen die beiden auf goldenen Stühlen nebeneinander, alle Not dieser Welt war von ihnen hinweggeschmolzen und floß als ein leichter Regen zur Erde hinab. Durch die Wolken aber sahen sie, wie tief unten das Getümmel der Welt sich um ihre Bilder drängte und stritt. Sie aber lächelten und drückten sich die Hände fester. Und immer höher schwebten sie empor, bis ein reiner starker Lichtglanz sie umgab, in dem der Geist des Traums verschwebte. Die Augen des Schlafenden schlossen sich zu einem tiefen Schlummer ohne Gestalt und Erinnerung, er erwachte spät und fand sich verwundert in seiner elenden Höhle, deren Unordnung die Spuren des ärmlichen Gelages von gestern trug.

Ein heiterer Morgen sah herein, im Hause und auf der Straße war es still, die Sonne schien dem Langschläfer durch das offene Fenster aufs Bett, und er wiegte sich träumerisch im Gemurmel des nahe rauschenden Brunnens. Nun läuteten die Glocken zur Kirche, der Jüngling lauschte dem herrlichen Klang und fühlte sich dichterisch angeregt; er nahm das immer bereit liegende Blatt mit dem Bleistift von dem Wandgesims neben dem Bett und begann, seiner Empfindungen von gestern abend gedenkend, jene Klage des Flüchtlings: »Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch.«

Da klopfte es an der Türe. Der Briefträger kam herein. »Guten Morgen, Herr Doktor!« rief er, »ei! ei! noch in den Federn, und ich bin schon in der halben Stadt herumgaloppiert – aha, ich sehe, man hat gestern eine lustige Nacht gehabt! Hier ist ein Brief aus Weimar, einer aus Mannheim und ein Paket aus Frankfurt; die Briefe sind halb frankiert, alles zusammen tut fünfundvierzig Kreuzer.«

»Lieber Freund,« sagte Schiller, »Sie sehen, ich liege noch im Bett.«

»Lieber Freund,« sagte Schiller hocherrötend, »Sie sehen, ich liege noch im Bett und –«

»Versteht sich, dahin nimmt man die Börse nicht mit!« versetzte der Briefträger lächelnd, »nun, das ist in guten Händen, werde bald wieder meine Aufwartung machen. Ich habe die Ehre, mich zu empfehlen, Herr Doktor! Er grüßte mit soldatischem Anstand und ging ab.

Schiller griff mit fieberischer Eile nach dem Briefe mit dem Postzeichen Weimar. Er wußte wohl, von wem er war, er hatte vor einiger Zeit ein Exemplar der Räuber an Wieland gesendet, die schwäbische Landsmannschaft in Anspruch nehmend, und hier war die Antwort. Er erbrach das Schreiben, sah nach der zierlichen Unterschrift und las dann langsam mit großen Augen und stolzer Freude die Lobsprüche, die ihm der feine Dichter des Oberon erteilte. Es war die erste Stimme von Gewicht – jetzt durfte er sich für etwas halten!

Er öffnete den zweiten. »Alle Wetter!« rief er, »das kommt ja hageldicht!« – Es war eine Aufforderung von Herrn von Dalberg in Mannheim, die Räuber für die dortige Bühne zu bearbeiten.

»Jetzt bin ich nur noch auf das Paket begierig. – Immer besser und schlimmer!« rief er, als er es aufgemacht hatte, und schleuderte es ins Zimmer, daß die Blätter umherflogen. Es waren einige Exemplare der Räuber, von einem Frankfurter Nachdrucker in tiefstem Respekt und unfrankiert übersandt. »Da erwach' ich nun,« sagte der Dichter nachdenklich lächelnd, »frühmorgens als ein berühmter Mann, kann für die Hymnen meiner Götter nicht einmal das Porto bezahlen, und meine halbgewachsenen Lorbeeren hat mir der vermaledeite Frankfurter Preßbengel schon für seine Küche gestohlen! Doch halt, es hat alles seinen Nutzen, ich habe eben noch bemerkt, daß er mich auf solideres Papier gedruckt hat, als ich zu meiner Edition aufzuwenden vermochte; das kann ich nun zu dieser Bearbeitung brauchen. Wohlan, dem Manne kann geholfen werden!« – Er sprang eilends aus dem Bette, suchte ein Exemplar des Nachdrucks auf dem Boden zusammen und ging gleich daran, Dalbergs Vorschläge zu vergleichen, wobei ihn bald diese, bald die reichlichen Druckfehler des größten unter allen Druckfehlern, des Nachdrucks, gewaltig in Harnisch jagten.

Herz, mein Herz, was soll das geben?

Was bedränget dich so sehr?

Welch ein fremdes neues Leben!

Ich erkenne dich nicht mehr.

Weg ist alles, was du liebtest,

Weg, warum du dich betrubtest,

Weg, dein Fleiß und deine Ruh –

Ach, wie kamst du nur dazu!

Goethe.

Auch unser Freund hatte in der gleichen Nacht eine Vision, obwohl von anderer Art. Denn als er auf dem Weg nach seiner Wohnung am alten Schlosse vorüberkam, sah er einen Wagen, von ermüdeten Pferden gezogen, langsam auf dasselbe zufahren. Er begegne ihm ganz in der Nähe, und eine weibliche Gestalt beugte sich etwas heraus. Der Schein einer Laterne fiel auf sie und zeigte ihm ein Gesicht von so wunderbarem Ausdruck, daß er in ein Märchen hineinzusehen glaubte; zwei frische, prächtige Augen funkelten ihn fragend an. Es war wie ein Blitz, dem Lichtschimmer folgte ein Schatten und nahm die Erscheinung hinweg. Der Wagen fuhr ins Schloß.

»Ein doppelter Lichtblick!« sagte Heinrich, der auf dem Platze stehen blieb und in das dunkle Portal des Schlosses hineinstarrte. Er wäre noch lang so gestanden, aber auf der Stiftskirche nebenan schlug es zwölf Uhr, und das silberne Glöcklein erinnerte ihn, seine Gedanken aus der Irre zusammenzurufen und heimzubringen.

Am anderen Tag wurde er zu der hohen Protektorin der Ecole des Demoiselles berufen. Er traf im Vorzimmer mit dem alten Balthasar Haug zusammen, und beide wurden zu gleicher Zeit eingelassen, um dem neuesten Mitgliede des Instituts, einem jungen Fräulein, vorgestellt zu werden, welches der ältere Lehrer in der Religion und Moral, der jüngere in der Geschichte und Geographie unterrichten sollte. Heinrich konnte ein elektrisches Zucken und eine aufsteigende Röte nicht bemeistern, als er die Erscheinung von gestern nacht erblickte; auch über das Gesicht des Fräuleins schien ein Blitz des Erkennens zu fliegen. Hätte nicht in diesem verhängnisvollen Augenblick der greise Kollege zu einem schicklichen Sermon den Mund geöffnet, er würde seine Fassung gänzlich verloren haben. Nun gewann er Zeit, sich zusammenzunehmen und mit verstohlenen Blicken sich der Wirklichkeit dieses Tagtraumes zu versichern. Denn traumhaft war die Erscheinung noch immer; eine Gestalt, zum Zerbrechen schlank; ein Gesicht von seltsamer, regelloser Schönheit, das eine Fülle kastanienbrauner Locken neckisch umflog; und unter der weißen Stirne zwei kohlschwarze Augen, die wildfremd in die Welt hineinsahen, Rätsel aufgaben und oft plötzlich mit einem unsagbar innigen Blick um ihre Lösung zu flehen schienen. Aus einer feinen Andeutung Franziskas konnte man schließen, daß die fürstlichen Manieren der jungen Dame mehr der Natur als der Erziehung zuzuschreiben wären. Heinrich war wie gefesselt, und doch wurde es ihm wohl, als die Audienz zu Ende ging; niemals hatte er eine so seltsame Spannung in seinem Innern wahrgenommen. Auch der alte Balthasar schien das Fremdartige der Erscheinung empfunden zu haben; denn er machte im Fortgehen die gelehrte Bemerkung: es sei ihm so wunderlich zu Mut, als ob er eine von den ägyptischen Sphinxen gesehen hätte, und die erlauchte Beschützerin habe daher wohl mit Recht zu verstehen gegeben, daß das Fräulein von einem alten Geschlechte sei.

Von nun an ging unserem Helden ein neues Leben auf, und er fragte sich bald, ob denn wirklich wieder ein Lenz für ihn anzubrechen beginne. Das Verhältnis zwischen einem jugendlichen Lehrer und einer jungen Schülerin hat seinesgleichen nicht, und noch sind wenige ihrem Schicksal entgangen, das ihnen gebot, die Herrschaft in die Hände des anfangs so ehrfurchtsvollen und gehorsamen, zuletzt aber siegreichen und gebietenden Zöglings zu legen. Fräulein Laura – so wurde sie genannt – war sehr bevorzugt und empfing den Unterricht meist unabhängig von den übrigen Töchtern der Ecole, nur in Gegenwart der Gräfin von Hohenheim. War nun die Aufsicht dieser gefürsteten Frau zwar geeignet, eine gewisse Entfernung zu unterhalten, so hatte dagegen ihre Güte, ihr Wohlwollen eine Wirkung wie Sonnenschein auf das Gemüt, welche mancherlei schüchterne Blumen und Pflanzen daselbst hervorkeimen machte. Franziska stand nicht nur als ein schützender Wetterableiter zwischen ihrem raschen Gemahl und den Menschen; sie wußte auch persönlich ihren Umgebungen aufs freundlichste und liebevollste zu begegnen, und so hatte es in mancher guten Stunde das Aussehen, als ob Mutter und Tochter mit einem begünstigten Freunde zusammensäßen, dem vielleicht noch größere Rechte bevorstehen sollten. Und wie im Leben oft unbeachtete Umstände folgenreich werden, so kam eben um diese Zeit eine drückende, nie erlebte Sommerhitze hinzu, welche die vortreffliche Dame mitunter etwas in Schlummer versenkte, und das Fräulein verfehlte niemals, einen solchen Augenblick zu einer plötzlichen Kreuz- und Querfrage zu benützen, wodurch die Gedanken des bedrängten Lehrers noch mehr in Verwirrung kamen. Des Lehrplans hatte sie sich schon nach den ersten Stunden bemächtigt, denn ihrer eigentümlichen, beweglichen Anschauungsweise war nicht zu widerstehen. Sie fand die Geographie langweilig, und der junge Instruktor, der dieses Fach selbst in der Geschwindigkeit sich aneignen mußte, um es wieder mitzuteilen, mochte in der Stille derselben Meinung sein. Nun hatte sie eines Tages eine Gemäldesammlung beschaut und rief ihm, als er zur gewohnten Stunde kam, schon von weitem mit all ihrer Lebhaftigkeit entgegen, sie sei so glücklich gewesen, eine neue Methode zu erfinden! Man müsse die Geographie als ein interessantes landschaftliches Gemälde behandeln und darauf die Geschichte als Staffage erscheinen lassen! Sie wußte ihm dies so anmutig vorzusagen, daß er überrascht und hingerissen auf den Gedanken einging. Als dieser aber zur Ausführung kommen sollte, fand er seine Kenntnisse sowohl als seine Hilfsmittel so unzulänglich, daß er in große Verlegenheit geriet. Das Fräulein kehrte sich nicht daran; mit Witz und Phantasie wußte sie sich die trockenen Fachwissenschaften mundgerecht zu machen, und so pfuschten sie sich manche artige Unterhaltung zusammen. Der Herzog, der gelegentlich examinierte, schien sehr zufrieden, aber der eigentliche Unterricht war zerstört, und unser Freund hatte seine liebe Not mit der selbstherrlichen Schülerin. Da der geographische Boden häufig unter ihm wankte, so mußte er sich's gefallen lassen, wenn sein schöner Zögling ihn gelegentlich auf ein anderes Terrain führte, nämlich auf das des reinen Plauderns. So benützte sie namentlich jene Schlummerpausen zu Einfällen, blitzartig und wunderseltsam, wie ihr ganzes Wesen. Sie war auf einem einsamen Waldschloß aufgewachsen, was sie oft plötzlich, irgend einen anderen Gegenstand unterbrechend, mit einem hingeworfenen Worte berühren konnte, und das Gerücht nannte sie die Tochter eines Hauses, dessen Andenken der Herzog ehren wollte.

So war die Gefahr beschaffen, welche dem Herzen unseres Freundes drohte. Dieses Herz bebte noch von den leisen Nachwehen einer verletzten Neigung und stand auf jener empfindlichen Stufe des Genesens, welche die Dichter als die gefährlichste schildern. Zuerst gab das Ungewöhnliche, das Unerhörte der neuen Erscheinung einen Reiz, und so geriet er von einer Fessel in die andere. Nicht die geringste dieser Anziehungskräfte lag in einer gewissen süßen Heimlichkeit, die ihn mit ihr verband; denn wenn sie auch, bei aller Rücksicht auf das Schickliche, der strengen Hofetikette manches für ihre mütterliche Freundin erschreckende Schnippchen schlug und überhaupt des Heuchelns unfähig war, so ließ sie doch ihre unbeschreiblich entzückende Natürlichkeit und die phantastische Freiheit ihres beweglichen Geistes nur in jenen vertrauten Augenblicken vor dem Lehrer ganz schrankenlos walten, wodurch sie ihn in eine Art stiller Verschwörung verstrickte und nach und nach unvermerkt gefangen nahm. Daß Fräulein Laura hierin, so einzig sie auch sonst sein mochte, den Gesetzen der weiblichen Natur gefolgt sei, läßt sich leicht erraten; hatte ja doch schon die erste Begegnung sie zu jenem eigentümlichen Blick veranlaßt, mit welchem sie zu fragen und heranzurufen verstand. Am kürzesten ist sein Schicksal ausgesprochen in den Worten: »Halb zog sie ihn, halb sank er hin.«

Daß er aber darum, wie die Ballade schließt, nicht mehr gesehen worden wäre, folgt nicht daraus; vielmehr war er um diese Zeit sichtbarer als je. Er fühlte, daß er etwas geheim zu halten habe, und so verbarg er sein Geheimnis unter der lautesten Fröhlichkeit im Kreise der jungen Gesellen. Dies gelang ihm umso leichter, da Schiller für den Augenblick die Zielscheibe der Witze war, welche durch seine Lauralieder in vertrauter Gesellschaft hervorgelockt wurden. Der Dichter selbst war offenherzig genug, es nicht gerade zu bestreiten, daß hier eine unzulängliche Wirklichkeit zum Ideal habe herhalten müssen, und Heinrich, der das magere Frauchen, mit etwas Seele in den wasserblauen Augen, mehrmals gesehen hatte, stimmte lustig in die Neckereien ein, obgleich er den Namen nie ohne eine gewisse Bangigkeit über die Lippen bringen konnte.

Die Räuber hatten auch bei Hofe Aufsehen gemacht, obwohl nicht zu Gunsten des Dichters. Französische Schriften, worin der Zustand der Gesellschaft behandelt war, wurden, wenn auch mit einiger äußerlichen Zurückhaltung, doch im stillen gern gelesen; die neueren deutschen Erzeugnisse aber, welche den Boden der Gesellschaft ganz verließen, waren zu fremdartig, um ein Verständnis oder gar einen Beifall in Anspruch nehmen zu können. Doch hatte Franziska, die im Bücherkaufen nicht verschwenderisch war, sich von Heinrich die wilde Tragödie zum Lesen geben lassen, und seit dieser Zeit begann das Fräulein sich mit einiger Lebhaftigkeit nach dem Dichter zu erkundigen.

Er hatte schon mehrmals versprochen, ihr den außerordentlichen Jüngling bei einer der Paraden auf dem Schloßplatze zu zeigen, und eines Tages, als das adelige Fräulein eben schnell zum Herzog berufen worden war, zog sie ihn ans Fenster und fragte: »Sind das nicht Augés Grenadiere?«

Die Parade begann soeben. Heinrich, mit Farben und Waffengattungen nicht sonderlich vertraut, sah sich nach bekannten Gestalten um und entdeckte bald den dithyrambischen Arzt. Der Regimentsmedikus stand in diesem Augenblick den beiden Zuschauern gegenüber fast in der Mitte des Platzes, mit etwas gesenktem Haupte, den Befehl erwartend, der ihn zur Abstattung des Rapports berief.

»O ja,« antwortete Heinrich, »denn dort steht Freund Schiller.«

»Wie? welcher? wo?«

Er zeigte hin. Sie betrachtete den Dichter eine Weile und brach dann in ein lautes Gelächter aus. »Was? dieser Storch?« rief sie. »Steht er nicht da, gespreizt, als ob er just einen Familiensegen zu bescheren hätte? – Jetzt, jetzt! Sehen Sie, wie er mit dem Zopfe rudert! – Und die beiden unförmlichen Walzen mit den schwarz beklecksten Gamaschen drüber! Pfui! Das ist der Dichter der Räuber?«

Die Freundschaft war in diesem Augenblick nicht die oberste unter den Mächten, die das Herz des jungen Lehrers besaßen; denn sonst wäre er der mutwilligen Spötterin gram geworden. Doch lachte er nicht mit, sondern erwiderte ernsthaft: »Wer ihn näher kennt, sieht über diese Außendinge hinweg. Aber wenn Sie das nicht können, so erblicken Sie wenigstens darin den Jammer unserer Tage! Was in dieser unangemessenen Hülle steckt, das ist ein herrliches Werden: das andere ist nur eine Satire auf unsere Zeit.«

»In der Tat eine gute Verteidigung!« sagte sie, noch immer lachend. »Wissen Sie auch, was mir am besten an ihm gefällt? Daß er seine Heldin unter die Räuber gehen läßt. Das ist ein Gedanke, der die Hofdamen zur Verzweiflung bringt.«

»Es ist auch etwas stark für eine von Edelreich. Sie werden doch nicht den Geschmack haben, mein gnädiges Fräulein, so weit von der Höhe Ihres Standes herabsteigen zu wollen?«

»Stand! Rang!« rief sie. »Das Weib hat keinen Stand, oder vielmehr sie haben alle nur einen. Wissen Sie wohl, daß ich anfangs alles, was man von Unterschieden, Mesalliancen und dergleichen sprechen hört, für törichte Ammenfaselei hielt, bis mich mein Eintritt in die Welt belehrte, daß es bittere Wahrheit ist?

Bei diesem unumwundenen Glaubensbekenntnis ging in Heinrichs Herzen eine Hoffnung auf, wie ein helles Meteor. Wie ward ihm aber, als das Fräulein lachend fortfuhr: »Und wissen Sie auch, daß ich schon eine Amour mit einem Zigeuner gehabt habe?«