|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Oberst seufzte, erhob die Hände und betete aus einem verbreiteten Kirchenlieder:

»Ich kann nicht schweigen, wie ich wollte,

Ich schweige, wenn ich reden sollte,

Und werd' oft gar zum Zorn bewegt.

Jesu, Jesu, hilf mir dazu,

Daß ich auch schweigen mag wie du!«

»Diesers Vers,« wandte er sich schnell zu unserem Freunde, »ist von mir; ich habe an diesem berühmten Liede mitgearbeitet.«

Heinrich war von dem ganzen Schauspiel nicht sehr erbaut; was ihm aber noch mehr im Kopfe herumging, das war das Rechenexempel des Soldaten. Er wäre geneigt gewesen, es mit dem Obersten für bloße Dummheit zu halten, wenn er nicht hätte schwören können, schon einmal etwas Ähnliches gehört zu haben. Er besann sich hin und her, aber nichts wollte ihm beifallen, und doch wurde es ihm jeden Augenblick mehr zur Gewißheit, daß hinter dem wunderlichen Wort etwas Bedeutungsvolles stecke. Auch die stämmige, trotzige Gestalt des Soldaten wollte ihm bekannt vorkommen. Er konnte sich nicht klar werden; es waren ihm in der letzten Zeit zu viele Gestalten und Begebenheiten über seinen Lebensweg gegangen.

Die Gesellschaft ging verstört auseinander. Hahn drückte unserem Freunde die Hand und sah ihm tief in die Augen; es schien, als ob er etwas sagen wollte; aber er drückte ihm die Hand fester und ging hinweg. Als Heinrich auf seinem Zimmer war, wiederholte er sich die Eindrücke des heutigen Tages. Er war nun mit dieser verschrieenen Sekte zusammengetroffen und sah, wie es niemals wohlgetan ist, ein allgemeines Urteil zu fällen. Was er über den Pietismus gehört hatte, mochte etwa auf den Kommandanten passen, und nicht einmal auf diesen ganz. Den Pfarrer aber konnte er nur mit seinem eigenen Maße messen; und unwillkürlich drang sich ihm das Bewußtsein auf, daß in jedem Menschenverbande einige Treffer und viele Nieten sind, von welchen jene, wie sie auch durch ihre Dichtungen geschieden sein mögen, doch immer eine stille Sympathie unter sich haben. Er glaubte mit dieser Entdeckung dem Geheimnis der Gnadenwahl auf die Spur zu kommen, und so hatte er heute einen vielfachen Anlauf zu einer symbolischen Bibeldeutung genommen, von der er sich freilich sagen mußte, daß sie keineswegs den Beifall seines neuen Freundes haben würde.

»Aber nicht wahr? Der Pfarrer von Kornwestheim, das ist ein Mann!« rief es durch die geheime Öffnung herüber.

»Es ist Ihre Schuld,« antwortete Heinrich seinem Nachbarn, der inzwischen wieder eingeschlossen worden war, »es ist Ihre Schuld, daß ich mir ein unrichtiges Bild von diesem Hahn gemacht hatte. Ich hielt ihn für einen zudringlichen Proselytenmacher und habe ihm viel abzubitten. Der Mann gefällt mir sehr.«

Schubart erzählte mit Begeisterung von seinem Seelenberater. »Und wenn Sie erst wüßten,« sagte er, »wie sauer ihm's von je geworden ist! Als er in Tübingen studierte, war er so arm, daß er's nicht einmal zu einem Mittagessen bringen konnte. Er ging deshalb Mittags von dem Hause des Schusters, bei dem er wohnte, regelmäßig fort, als ob er ein Kosthaus besuchte, schlich sich aber zur Stadt hinaus und aß am Philosophenbrunnen sein Stückchen Brot. Es hat ihn auch genährt. Nachher wurde er wegen seiner Lehre angefochten. Die Zensur des Konsistoriums, die den Druck seiner Manuskripte verhinderte, machte ihm tausend Widerwärtigkeiten, die er alle geduldig ertrug. Ja, ein Spezial, der ihm besonders gehässig war, spielte ihm einmal einen ganz niederträchtigen Streich. Er kleidete sich anonym, ich vermute eselsgrau, und ritt an einem Sonntag in sein Dorf. Außen läßt er das Pferd stehen, kommt zur Kirche während der Predigt, geht in die leere Sakristei, schnüffelt herum, findet das Predigtkonzept und schreibt die anstößigen Stellen zur Anklage ab. Das hat dem armen Manne den bittersten Verdruß gemacht. Und noch jetzt hat er beständig zu kämpfen. Aber er ist nicht ein Haarbreit von seiner Überzeugung abzubringen.«

Heinrich erkundigte sich nach dem Grunde der Verfolgung und erfuhr, daß besonders die Lehre von dem nahen Königreich Christi beim Konsistorium übel angeschrieben sei; ja die Regierung stecke selbst dahinter, welche in diesem Dogma etwas politisch Verdächtiges wittere. Heinrich lachte. »Es ist auch nicht ganz ohne,« sagte Schubart, »sie merkt, daß man sie als ein heidnisch Regiment ansieht, wie jenes, das der Kirche die ersten Verfolgungen und Siege bereitete. Die Freiheit wirkt unter allerlei Gestalten. Denn was wird das Königreich Christi anderes sein, als eine christliche Republik?«

Unser Freund begann Verhältnisse und Beziehungen zu ahnen, worüber ihm während seines theologischen Kurses auch nicht ein Fünkchen Licht aufgegangen war.

Er ließ, als es Abend wurde, Wein kommen, von welchem ein gut Teil unter dem Ofen durch zu dem Dichter wanderte, und nun vernahm er in lebhaft strömendem, nie stockendem Vortrag seine Lebensgeschichte, den Lebenslauf eines »Genies«, merkwürdig in seinen lichten Stellen wie in seinen Verirrungen. Am meisten beschäftigte den Zuhörer die pietistische Färbung, welche Zeit und Umstände diesem bunten Lebensgemälde geliehen, und er mußte sich sagen, daß Bekehrungen dieser Art für die Religion selten von Bedeutung sind. Denn bei einem bekehrten Zweifler kommt es fast weniger darauf an, das, woran er gezweifelt hat, als die Natur seiner Zweifel selbst zu untersuchen. Der poetische Freund war, dies ging aus seinen Geständnissen deutlich hervor, im strengen, altkirchlichen Dogma erzogen worden, und nun hätte es scheinen können, er sei durch historische und philosophische Studien auf einmal oder nach und nach zu einer anderen Überzeugung gekommen, so daß nun zwei verschiedene Systeme in ihm gekämpft hätten, bis endlich eines den Sieg davontrug. Bei einer solchen Entwicklung hätte der Zweifel seine gesunde Tätigkeit gehabt, als ein Ferment, das von Zeit zu Zeit den Geist in Gärung bringt, von den ungehörigen Stoffen befreit und in seinem wahren Boden befestigt. Auch Heinrich war sich bewußt, auf solche Weise, freilich in entgegengesetzter Richtung, von Zweifeln gelitten zu haben. Glaube ja keiner, hatte er schon oft ausgerufen, daß er sich von den Wurzeln, aus welchen sein Geist aufgewachsen ist, je ganz werde losmachen können! Er hängt durch geheime Nerven damit zusammen und wird zuweilen von ihnen gemahnt, wie man in abgetrennten Gliedern noch Empfindungen zu haben glaubt. Unsere geistige Herkunft ist nun nahezu zweitausend Jahre alt und lebt in uns fort, wie eine Gesichtsähnlichkeit, ein Zug des Charakters oder Temperaments durch lange Generationen dauert. Sie macht sich uns fühlbar in Anwandlungen, in Anklängen, die den Mann in seine Kindheit, in die Zeiten der Mutterliebe und ihrer Gewalt zurückbringen, wenn sie auch sein Gepräge nicht verändern können. Sie klingen wie verhaltene Mutterklagen und berühren ihn mit einem leisen Schmerz; aber der Geist, seiner Aufrichtigkeit sich bewußt, wird durch diese Prüfungen nur umsomehr in seinem wohlerworbenen Eigentum begründet.

Wie ganz anders bei diesem großen Talent, das leider durch eine unleugbare geistige Charakterlosigkeit verhindert wurde, sich einen festen Boden zu schaffen. Ein ehrwürdiger Vater sendet den Knaben, reich ausgestattet mit biblischen Kernsprüchen, in die Welt hinaus, ein frommes, edles Weib, aus altprotestantischem Blut entsprossen, tritt dem Jüngling als banger Schutzgeist zur Seite; aber bald hat nicht nur die Gärung der Dichterbrust, die mit Gott und der Welt um ihren Frieden ringen muß, nicht nur das Überfluten einer feurigen Jugend, sondern eine unbändige Liederlichkeit ihn mit seiner ganzen Familie aufs tödlichste entzweit. Sein Vater betet für ihn und wünscht, daß diese Gebete wie feurige Kohlen auf seinem Herzen brennen sollen; seine Gattin legt ihm Zettel mit Bibelworten an Stellen, wo er sie finden muß. Er tut, als achte er dies alles nicht; aber er weiß es doch, und es nagt wie tausend Skorpionen an ihm, denn er fühlt sich schuldig, und überdies hat er nichts in sich, was er entgegensetzen könnte. Er begnügt sich mit einem hohlen Nein, das sein Talent mit Witz und Hohn harlekinmäßig herausstaffiert, und in stillen Stunden, wo die leichten Gesellen dieser Narrheit nicht zugegen sind, bricht er mit einem qualvollen Ja zusammen. Dieser elende Ursprung des Zweifels ist ein gemeinschaftlicher Zug jener Zweifler und Religionsspötter, deren Bekehrer zweideutige Lorbeeren errungen haben.

Was Wunder, wenn wir nun unseren Dichter im Kerker so ganz gebrochen finden? Er ist in keiner neuen Geistesverfassung, er ist wieder in die alte Wiege zurückgeworfen, worin sein junges Herz einst ruhte. Er ist körperlich und geistig zerrüttet. Er hat sich über den Glauben seiner Väter hinweggesetzt, ohne ihm gewachsen zu sein, und dieses Unrecht, das er immer fühlte, wird ihm jetzt mit Donnertönen zugerufen von seinem geängstigten Gewissen, von der Einsamkeit seines aufreibenden Kerkerlochs und von dem pedantischen Zuchtmeister, der unter einem ähnlichen Schicksal seine Gemeinschaft mit dem geistlosen Weltwesen zerknirscht abbüßte. Mit einer finsteren Dogmatik trieb er ihn in noch dunklere Höhlen, so daß es einer Befreiung glich, als ein echter Apostel voll Liebe und Milde in seine Nacht herunterkam, an dessen Herz ihn Neigung und Dankbarkeit gefesselt hielten, neue Ketten, die sich um seinen Geist noch fester schlangen.

So kann ein Mann untergehen, dachte Heinrich. Den hat der Herzog auf dem Gewissen.

Durch Belohnungen und Strafen war der unglückliche Dichter der Religion, wie einer eisernen Jungfrau, in die Arme gejagt worden, und unser Freund erfuhr wundersame Beispiele von der Zucht des Kommandanten. Schubart beklagte den Verlust eines größeren Gedichts, das er ihm weggenommen hatte mit der Drohung, ihn in den bereit gehaltenen Ring an der Wand schmieden zu lassen, wenn er solches weltliche Zeug zu schmieren fortfahre. Da konnte denn sein Talent nicht anders als geistlich wirken!

Der verlorene Sohn, so war das untergegangene Manuskript betitelt, und Heinrich erfuhr, der Stoff sei dem Schicksal seines Vorgängers in diesem Zimmer entlehnt gewesen, der durch eine schändliche Familienkabale hier seinen Aufenthalt bekommen habe. Der Dichter erzählte die Begebenheit, und unser Freund war nicht wenig erstaunt, in dieser Familiengeschichte die unverkennbaren Züge der Brüder Karl und Franz von Moor wiederzufinden. Aber freudige Überraschung bereitete es ihm, als Schubart mit lebhafter Befriedigung bemerkte, daß der Dichter der Räuber ihn in letzter Zeit mehrmals besucht habe. »Schiller war hier?« rief Heinrich, »so darf ich denn hoffen, ihn gleichfalls hier oben zu sehen!«

Die einzige Erholung, die man dem gefangenen Dichter außer dem Verkehr mit teilnehmenden oder neugierigen Besuchern vergönnte, war die Musik, in welcher er, jedoch erst seit kurzer Zeit, bei einigen Familien von Offizieren und Beamten der Festung Unterricht erteilen durfte. Am ersten Tage seiner Gefangenschaft, erzählte er, brachte man ihn aus seinem abscheulichen Loche, weil der Ofen zum Ersticken rauchte, einen Augenblick in das Zimmer des Kommandanten. Als er das daselbst stehende Klavier erblickte, vergaß er alles andere und begann voll Feuer und Flamme zu spielen. Dies hörte der Herzog, der an jenem Tag auf der Festung anwesend war, und sagte. »Da sieht man, wie die Ente gleich dem Wasser zuläuft!« – Heinrich lachte, mußte aber jetzt dem Gewaltherrscher umsomehr die Fühllosigkeit verargen, mit welcher er den Gefangenen von dem Elemente, das er als sein eigenstes kannte, so lange entfernt gehalten hatte.

Ihr wandelt droben im Licht

Auf weichem Boden, selige Genien! –

Doch uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruhn,

Es schwinden, es fallen

Die leidenden Menschen

Blindlings von einer

Stunde zur andern,

Wie Wasser von Klippe

Zu Klippe geworfen,

Jahrlang ins Ungewisse hinab.

Hölderlin

Schon den folgenden Tag erhielt unser Freund die Offenbarung samt den erklärenden Werken Bengels und machte sich mit dem Eifer, den ein langer Müßiggang erzeugt, darüber her. Er erstaunte über den Verstand im Kombinieren, wie im Trennen, über den Scharfsinn, womit die verwickeltsten Rechnungen durchgeführt waren, und fand sich in einer neuen und eigentümlichen Welt, in welcher die historischen Begebenheiten, vom Lichte des Chiliasten beleuchtet, in ungewohnten Gruppen auseinander und zusammentraten. Die Weltgeschichte ging in geordneten Massen an ihm vorüber, wie er sie noch nie gesehen hatte, das Zusammentreffen der Weissagungen mit den Tatsachen, der Zahlen mit der Chronologie war schlagend, und der Geist des Autors, dem er sich ruhig überließ, nahm seine Sinne so gefangen, daß es mehrere Tage bedurfte, bis er dieser Bande wieder ledig war. Denn als er die Augen auftat, glaubte er freilich den Grundfehler des Systems bald genug zu entdecken, und ärgerte sich über den erzprotestantischen Einfall, das Aufsteigen des Tiers in die Zeit Gregors des Siebenten zu setzen. Hieran waren die übrigen Ereignisse geknüpft, höchst folgerecht zwar, aber durch die geforderte Harmonie der Zahlen kamen einzelne Begebenheiten zu einer Bedeutung, welche ihnen die historische Wage nie einräumen konnte; auch meinte er in der Berechnung der Zeiten, welche bald als prophetische, bald als gemeine gedeutet waren, eine große Willkürlichkeit zu finden. Nun sah er zuletzt, wie ein vorzüglicher Mann alle Kräfte seines Geistes auf eine Grille gewendet hatte, mit herzlichem Verdrusse, so tief hatte er sich schon in jene wunderbaren Kreise hineingelebt, die nun zerbrochen vor ihm lagen. Er schlug die Bücher gleichgültig zu, und doch entließen sie ihn mit größerem Gewinn, als er für den Augenblick empfand. Die eigentümliche und willkürliche Pragmatik, die sie geltend machten, hatte ihm die Aussicht in die Universalhistorie erneuert und geschärft, die Epochen derselben waren ihm durch den Apokalyptiker wie durch einen Brennspiegel auf einen Punkt gezogen worden, und als er sie wieder in ihre natürliche Stellung zurechtrückte, ward er zu seinem Erstaunen vieles darin gewahr, was er sonst übersehen hatte. Diese Wirkung hat die Arbeit eines bedeutenden Mannes auf uns, daß sie, selbst durch Widerspruch, das Beste, was in uns ist, erregt und uns zu neuen selbständigen Betrachtungen führt.

Doch er konnte nicht so schnell aus jenem Zauberkreise loskommen. Er nahm jetzt den Urtext allein vor sich und ließ die großartigen Bilder, die Posaunentöne der Prophetensprache mit voller Kraft auf seine Seele wirken. Aber der geheime Sinn dieser Gesichte, zu dessen Enthüllung manche Stellen so rätselhaft herausfordern, wollte sich ihm nicht zu erkennen geben. Ob nur das Schicksal der jüdischen Hauptstadt in diesen Weissagungen enthalten sei, ob ein Teil davon auf Rom gehe, wie viel auf die Zukunft der Kirche bezogen werden könne, das alles machte ihn auf lange zu einer Beute der verschiedenartigsten Zweifel und Vermutungen. Wenn er diese prophetische Bilderreihe mit der Geschichte zusammenhielt, so traf manches zu, manches aber wieder nicht. Dies führte ihn auf den Charakter der Weissagungen überhaupt; denn er hatte sich schon mit vielen, auch aus späteren Zeiten herrührenden, beschäftigt. Es war ihm bekannt, daß manche derselben, bis zum siebenjährigen Krieg herab, auf eine merkwürdige Weise eingetroffen waren, obgleich erweislich lang vor ihrer Erfüllung aufgezeichnet. Dies machte ihm Mut, über die noch von der kommenden Zeit zu erwartenden Bewährungen nachzugrübeln, welche der Zustand des deutschen Reiches, auf das sie sich zum Teil bezogen, allerdings als möglich, ja als wahrscheinlich annehmen ließ. Er erkannte in dem prophetischen Schauen eine tiefe Sympathie mit dem Weltganzen; er verglich die so begabten Menschen mit den edleren Gliedern eines Körpers, die sein Befinden vorzugsweise mitfühlen, und fand sie mit der Natur und der Menschheit enger verwandt, als sonst einzelne Menschen es sind. Aber in einem Punkte stimmten die Weissagungen alle überein, daß sie am Ende ihrer Epochen eine Grundveränderung der Welt und aller geselligen Verhältnisse blicken ließen, einen durchgreifenden Sieg des Guten über das Böse, wie er hundertmal vorhergesagt, aber niemals eingetroffen ist. In der einen Weissagung war es Christus, in der anderen einer der alten Kaiser, der am Ende der Tage die Reinen unter seinen Heerschild versammeln sollte. Er erkannte in diesem Chiliasmus eine wunderbare Ahnung von dem göttlichen Inhalt der Geschichte, welcher Triumph im Leiden, Frieden im Krieg und Gutes aus Bösem ist, aber nicht handgreiflich hervortretend am Ende der Tage und in endlose Zeitlichkeit übergehend, sondern, wie ein Kern in der Schale, den Weltbegebenheiten von Anbeginn und zu allen Zeiten innewohnend.

Hatte er sich dies zu seiner Beruhigung gesagt, so quälte er sich wieder mit der geheimen Zahl des Tieres, welche, wie er wohl sah, der Schlüssel zu jener ganzen Weissagung ist. Er glaubte, aus den Worten, womit sie eingeleitet wird, entnehmen zu müssen, daß sie etwas mit dem Verfasser der Apokalypse Gleichzeitiges bezeichnen solle, und nun wurde er auf einmal, und zwar wie so manche Menschen viel zu spät, gewahr, daß man, um nur einen Anfang einer Erklärung machen zu können, aufs genaueste wissen müsse, wann und unter welchen Umständen das Buch geschrieben sei, eine Belehrung freilich, die, rein historische Unbefangenheit voraussetzend, in dieser Art von Kommentaren nicht zu suchen war. Nun sah er mit Beschämung, daß er sich ohne Kompaß auf ein unendliches Meer hinausgewagt, und mit dieser Katastrophe hatte er die apokalyptische Entwicklungskrankheit seiner Zeit durchgemacht. Er legte die Bücher, die schon so manchem guten Christen zu schaffen gemacht haben, beiseite und schwur hoch und teuer, nicht so bald wieder zu ihnen zurückzukehren.

Herr von Rieger aber, wenn er bei diesem Verlaufe zugegen gewesen wäre, hätte sich gestehen müssen, daß er sein Bekehrungswerk nicht eben an einer geschickt gewählten Seite angefangen habe.

Um diese Zeit führte sich Hahn, der von Kornwestheim nur eine Stunde nach der Festung zu gehen hatte, eines Tages auf eine liebenswürdige Weise bei ihm ein. Der Gefangene empfing ihn mit herzlicher Freude und vertraute ihm nach der ersten Begrüßung das Schicksal seiner apokalyptischen Studien.

Der Pfarrer erwiderte, daß er vieles nur aus Zutrauen zu Bengel glaube, den er als ein Rüstzeug Gottes verehre, gestand aber auch offenherzig, daß die ersten Christen, ja Gottes Sohn selbst als Mensch, in den Weissagungen von der Nähe der letzten Dinge sich getäuscht haben, eine Liberalität, die ihn in den Augen seines neuen Freundes abermals bedeutend hob. Dagegen wollte diesem der Glaube an den Chiliasten nicht in den Kopf, er protestierte gegen solch blindes Zutrauen und rief, er könne seine Vernunft, die doch auch ein Geschenk Gottes sei, nicht gefangen geben, noch sich entschließen, an irgend ein Buch in der Welt unbedingt zu glauben.

»Und doch,« entgegnete Hahn, »werden Sie in Philosophie und Geschichte schon manches geglaubt haben, was von Menschen aufgebracht worden ist.«

»In der Geschichte,« erwiderte Heinrich, »kann der Einzelne nicht alles Detail selbst untersuchen; doch ist ein großer Unterschied zwischen dem Hinnehmen von Tatsachen und dem Glauben an Lehrsysteme. Was aber die Philosophie betrifft, so kann ich mit gutem Gewissen sagen, daß ich mit den gegenwärtigen Autoritäten samt und sonders gebrochen habe; ich bin mit ihrer verwaschenen Seichtigkeit und hochtrabenden Armut gründlicher, als mir lieb ist, bekannt geworden und warte in dieser Wissenschaft sehnlich auf eine Revolution.«

»Und in der Mathematik, in der Astronomie vollends,« fuhr Hahn fort, »müßt ihr Laien die schwindelndsten Rechnungen auf Treu und Glauben von uns annehmen. Da sind wir euch Orakel, wir mögen wollen oder nicht.«

»Wie?« rief Heinrich, »Sie halten's nicht bloß mit Bengel, sondern auch mit Archimed?«

»Ein wenig, ja,« erwiderte der Pfarrer lächelnd. »Erinnern Sie sich noch unserer ersten Begegnung? Sie war nicht sehr freundlich.«

Er sah ihm dabei mit jenem eindringenden Blick in die Augen, und Heinrich entgegnete errötend: »Sie beschämen mich – ich habe mich freilich unnötigerweise gegen Sie in Harnisch geworfen; Sie waren mir in gutmütiger Absicht ganz falsch, als ein unruhiger Bekehrungsmann, geschildert worden.«

Der Pfarrer lächelte schlau über dieses verräterische Bekenntnis und sagte: »Sie haben mich mißverstanden, ich meinte ein noch früheres Zusammentreffen; erinnern Sie sich nicht mehr? auf dem Wall. – Sie haben mich,« erwiderte er auf die fragenden Blicke des jungen Mannes, »Sie haben mich damals durch Ihren raschen Tritt in einer mathematischen Aufgabe gestört, deren Lösung mir nach langem Nachdenken in jenem Moment sehr nahe trat; Sie brachten mich um diesen Fund, und er scheint seitdem unwiederbringlich verloren. Ich hätte Ihnen, ich weiß nicht was? antun mögen für diese Störung meiner Zirkel.^

Heinrich fragte ihn, ob er denn vielleicht gar derselbe Hahn sei, der die astronomische Uhr, jenes im Besitze des Herzogs befindliche Wunderwerk, verfertigt habe, und vernahm mit Erstaunen, daß er in der Person des Pfarrers von Kornwestheim wirklich den weltberühmten Mechaniker, Mathematiker und Astronomen vor sich sehe, von dessen Verdiensten er schon viel gehört. Lachend rief er, das könne doch auch nur in Schwaben vorkommen, daß die Leute wie im Traume nebeneinander leben, ohne daß der eine wisse, was für Anerkennung er dem anderen schuldig sei.

»Nun,« versetzte der Pfarrer ohne Ziererei, »Gott führt sie dann oft wunderlich zusammen. Freilich werden Sie neben meinen anderen Liebhabereien den Pietisten und Chiliasten schwerlich in mir vermutet haben.«

Heinrich ergriff mit Heißhunger die Gelegenheit, mit jenen ihm noch so wenig bekannten Wissenschaften etwas vertrauter zu werden, und der geistliche Freund war klug und human genug, von dem angefangenen Thema für jetzt abzulassen und dem rastlosen Geiste das neue Spielzeug, wie er es mit anmutigem Lächeln nannte, zu versprechen.

Er kam, so oft es seine knappe Zeit erlaubte, brachte ihm Bücher und weihte ihn in die großen Entdeckungen ein, an welche der Schüler allerdings, wie er mit Lachen bekennen mußte, bis jetzt blindlings geglaubt hatte, ohne die Beweise selbst zu prüfen. Und auch jetzt kam er nicht über diesen Autoritätsglauben hinaus, denn wie hätte er Forschungen, für die ein Menschenleben zu kurz ist, in der flüchtigen Spanne einiger Monate selbständig vollenden können?

Von einer Seite gewährten ihm diese Beschäftigungen eine große Ruhe; denn der Kommandant, zufrieden, ihn in den Händen des Pfarrers zu wissen, fragte wenig nach seinem Treiben und verschonte ihn, wenigstens für den Augenblick, mit wohlgemeinten Zumutungen der Frömmigkeit. Umsomehr aber wurde er unversehens von einer anderen Seite her beunruhigt und erschreckt.

Die Haupterrungenschaft der neueren Astronomie seit Copernicus war ihm, wie billig, der Satz, daß die Erde in Gesellschaft der anderen Planeten um die Sonne rotiere, und er freute sich, für das längst Gehörte und Geglaubte nun endlich in guter Muße die Beweise durchgehen zu können, die er, selbst ein Lehrer, so manches Jahr neben sich hatte vortragen hören, ohne Zeit zu ihrer näheren Erlernung zu haben. Er fand in dieser Entdeckung den höchsten Triumph des Geistes, der in sich selbst einen Standpunkt außerhalb der Erdenschranken findet, von wo aus er die Stellung seines Planeten und die ewigen Gesetze seiner Bahn bestimmt. Wie tief war er aber bestürzt, als er dies eines Tages gegen seinen geistlichen Freund aussprach und von diesem die Erwiderung vernehmen mußte, es sei noch eine große Frage, ob dieser Satz ein Triumph des von Gott wahrhaft erleuchteten Geistes sei. Denn das Wort Gottes stelle eben einmal den Himmel mit seinen Gestirnen der Erde gegenüber und mache diese zu dem Ort, wo die körperliche Offenbarung Gottes vor sich gehen solle. Die Schrift rede nicht im optischen Sinn, wenn sie von Lichtern des Himmels rede, und wenn man getreulich mit ihr verfahren wolle, so dürfe man diese nicht auch für Erden ansehen. Daraus müsse denn notwendig resultieren, daß die Erde als der gröbere Teil des geschaffenen Weltalls auch der schwerere sei und folglich den Mittelpunkt der beweglichen Himmelslichter einnehme. Sie möge sich etwa um ihre Achse drehen; um sie selbst aber gingen sodann der Mond und die Sonne, als die zwei Luminaria, und um die Sonne die übrigen Planeten, die sie als ihre Monde um die Erde begleiten, während die Fixsterne stille stehen und nur infolge der Achsendrehung der Erde sich zu bewegen scheinen.

Er trug diese Seltsamkeit ohne herausfordernden Ton und ruhig vor, wie etwas, das man gewissenshalber einzustreuen sich gedrungen fühlt. Sein Lehrling aber hörte ihm mit Entsetzen zu, denn wenn schon an einem Ungelehrten die eiserne Konsequenz des Bibelglaubens, die aus Parteinahme für die heilige Urkunde lieber die ganze Wissenschaft ins Gesicht schlägt, ihn betroffen gemacht hätte, wie viel unheimlicher mußte es ihm sein, den Mann vom Fache auf seine Frage, ob denn die astronomischen Berechnungen nicht unantastbar seien, mit trockenen Worten erwidern zu hören, sie scheinen allerdings richtig, aber sie scheinen auch nur so, und da sie dem Worte Gottes so kraß widersprächen, so könnten sie ebenso gut Tropfen vom Weine des babylonischen Weibes sein, womit von jeher die Völker trunken gemacht worden seien. Heinrich schauderte über die starre Glaubensdisziplin des in manchen Dingen so liberalen Mannes, der hier, wo es sich für ihn um einen religiösen Kardinalpunkt handelte, selbst mit seiner Lieblingswissenschaft, der exaktesten unter der Sonne, brechen konnte. Das Entsetzen seines Zuhörers hatte jedoch noch einen anderen Grund, denn wenn ein von den Meistern anerkannter Astronom, dessen Persönlichkeit zumal die beste Bürgschaft für die Lehre sein sollte, so seiner Wissenschaft untreu wurde, was sollte dann der Laie von ihr glauben? Selbst sie, der Stolz und die Zuversicht der neueren Zeit, war durch diese Äußerungen verdächtig gemacht, und was gab es dann noch Sicheres und Unerschütterliches unter dem Monde?

Der Kopf wirbelte ihm, und er flüchtete sich, sowie der Pfarrer ihn verlassen hatte, in die frische Luft hinaus.

»Sie kommen eben recht!« rief ihm der Kommandant entgegen, als er über den Platz ging, »ich habe in diesem Augenblick sehr angenehme Nachrichten aus der Residenz erhalten.«

Er hielt ihm ein Blatt hin. Heinrich griff begierig danach, in der Meinung, daß er seine Freiheit oder sonst etwas Bedeutendes für ihn enthalte, fand aber bloß ein ziemlich artiges französisches Gedicht, worin ein Freund des Kommandanten dessen Erhebung zum General besang. Er brachte seinen Glückwunsch etwas verlegen heraus, da er aber eine Exzellenz mit einfließen ließ, so wurde derselbe aufs gnädigste entgegengenommen.

»Ja, und nun hab' ich gleich eine Bitte an Sie,« sagte der neue General, welcher aussah, als wäre er vom fünften Himmel in den sechsten avanciert, »Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir das Gedicht übersetzen wollten, daß ich's auch solchen zeigen kann, die nicht französisch verstehen. Sie haben ja neulich ebenfalls Kenntnisse der Poesie blicken lassen, und unserem Schubart will ich nichts Neues aufladen, da er mich bei dieser Gelegenheit um Erlaubnis gebeten hat, einige meiner fähigeren Soldaten zu unterrichten und mit ihnen ein Schauspiel zur Feier meiner Beförderung aufzuführen.«

Heinrich konnte kaum ein Lächeln unterdrücken. Er freute sich über den unbesiegbaren Instinkt des Dichters, der den rechten Augenblick zu benutzen gewußt hatte, um sich in sein natürliches Element zurückzustehlen, und dachte, vielleicht ließe sich selbst der verlorene Sohn noch retten, wenn er eine Episode zu Gunsten dieses Avancements darin anbrächte. Was ist weltlich, und was ist geistlich? riefen tausend neckende Stimmen in ihm, und er schickte sich schnell zu seinem Geschäfte an, um seine Heiterkeit zu verbergen. Er nahm Bleistift und Papier, ging beiseite und brachte nach einigen Minuten eine Übersetzung, die mit Lobsprüchen überhäuft wurde. »Wenn ich Ihnen irgend etwas zu Gefallen tun kann,« rief der entzückte General, »so sagen Sie's! sagen Sie's gleich!«

Es fehlte nur, daß er ihm eine »Gnade« angeboten hätte. Heinrich versicherte, es gehe ihm über seine Wünsche wohl, und er wolle dieses Erbieten wie eine seltene Münze für den Notfall aufsparen.

»Nun, Sie haben mein Wort,« rief der General. »Sie haben mein Wort!«

Er führte ihn in seiner guten Laune unter den Soldaten herum, die mit Bauten und anderen Arbeiten beschäftigt waren. »Sehen Sie,« sagte er, »was das für ein Leben unter den Burschen ist. Ich hatte von Anfang an manche Not mit ihnen. Sie waren eigentlich für einen auswärtigen Kriegsdienst geworben, im Vertrauen gesagt, gegen die Amerikaner, aber Frankreich gab's nicht zu, und man mußte wegen der Mömpelgardischen Besitzungen leise auftreten. Nun kamen sie hierher auf die Festung, wo sie immer noch von Ruhm und Beute träumten und das einförmige Leben gar nicht behaglich fanden. Ich verschone sie deswegen möglichst mit Wachen und Exerzieren und lasse sie dafür an der Ausbesserung und Verschönerung der Festung arbeiten. Diese Tätigkeit ist ihnen angenehm, weil sie doch sehen, daß sie was hervorbringen. Auch verhüte ich dadurch müßige Ideen, die im Wachtstubenleben aufsteigen. Die Handwerker unter ihnen werden für die Garnison und das Dorf Asperg in Beschäftigung gesetzt. So streng ich im eigentlichen Dienste bin, so leutselig suche ich mich außerdem zu betragen; ich unterhalte mich mit ihnen und höre ihre Ideen an. Auch habe ich schon manche Seele Christo gerettet.«

Er gab selbstgefällig einige Proben von seiner Methode, die unserem Freunde zeigten, wie sonderbar Verständiges und Absurdes in diesem Charakter gemischt war. Sie kamen an dem Soldaten vorüber, der jene Störung der Mahlzeit verursacht hatte. Er schien der fleißigste von allen zu sein. Der Kommandant aber schoß im Vorbeigehen einen finsteren Blick auf ihn und sagte: » Der Kerl hat keine Religion.«

»Na, Kinder,« rief er endlich, »jetzt ist's Feierabend!« – Auf seinen Wink erschienen Pfeifer, die unter der Linde einen schwäbischen Tanz zu spielen anfingen, die Soldaten warfen ihre Werkzeuge weg und eilten wie aufs Kommando herbei, Mädchen von der Festung und aus dem Asperger Dorfe fanden sich ein, und wie mit einem Zauberschlage war der Festungsplatz in einen idyllischen Rasen verwandelt. Aber wenn man näher hinsah, so entdeckte man etwas Steifes in dieser Fröhlichkeit, die Leute, die sich vielleicht auf einer Wiese, nach vollbrachter Heuernte, ganz ungebunden in ihrer Art bewegt haben würden, hingen hier an Fäden, die alle von dem strengen Blick ihres Befehlshabers ausgingen.

»Allons!« rief er, »seid lustig, aber mit Manier! Heut sollt ihr einen guten Tag haben. Und nächstens, bei der Fête, sollen wieder Wettspiele im Laufen und Klettern stattfinden; die besten erhalten Preise.«

»Wenn die Bursche,« sagte er zu seinem Gefangenen, »vom Tanzen, Klettern und Springen müde sind, so laufen sie mir gewiß nicht davon. Ich habe sonst keine Freude an derlei Lustbarkeiten und halte sie eigentlich für sündhaft; so aber haben sie einen guten Zweck.«

Unser Freund dachte bei dieser kommandierten Lustbarkeit, die so recht nach der Schnur und gezwungen aufgeführt wurde, stillschweigend das seinige. Im Umschauen fiel sein Auge wieder auf den Mann, der Riegers Haß in so hohem Grade sich zugezogen zu haben schien. Er war der einzige, der sich nicht unter die Tanzenden gemischt hatte. Die Mädchen warfen ihm im Vorüberfliegen trotzige Blicke zu; der wohlgebaute stramme Krieger hätte ihnen, obgleich er nicht mehr jung war, wohl zugesagt. Aber er achtete es nicht; finster wie eine Wetterwolke stand er beiseite und sah kaum auf das Treiben.

Unglücklicherweise hatte Heinrichs Blick den des Kommandanten nachgezogen, und dieser bemerkte nun gleichfalls die Absonderung, die gar nicht nach seinem Sinne war. »Seht den Duckmäuser dort!« rief er, und die Ader auf seiner Stirne begann schon anzuschwellen, »der will was Apartes haben. Komm her, Kerl! wirst du gleich tanzen? warum bist du nicht wie die anderen?«

»Ich kann nicht tanzen,« sagte der Soldat mit militärischem Respekt, aber kurz abgebrochen. Es klang etwas aus seiner Stimme, wie das Brummen des Bären.

»Warum kannst nicht tanzen?«

»Ich bringe das Dreiunddreiunddrei nicht in den Kopf; ich hab's ungrad lernen müssen.«

»Esel, es ist ja der Zweitakt. Und was soll denn dieser Galimathias?«

Der Soldat schwieg.

»Was den anderen recht ist, muß dir billig sein,« sagte der General. »Willst du das Wort nicht annehmen und in deinen Sünden hinfahren, so sollst du auch kein Kopfhänger sein, wo ich's nicht haben will. Solche Separatisten kann ich nicht in meiner Garnison brauchen. Gleich rühre deine Beine, oder ich lass' dir vierundzwanzig im Dreiachtelstakt aufmessen.«

Der Soldat richtete sich hoch auf und sagte: »Halten zu Gnaden, Herr Kommandant, als ich Handgeld nahm, da sagte man mir nicht, daß ich unter die Tänzer komme, sondern unter die Soldaten.«

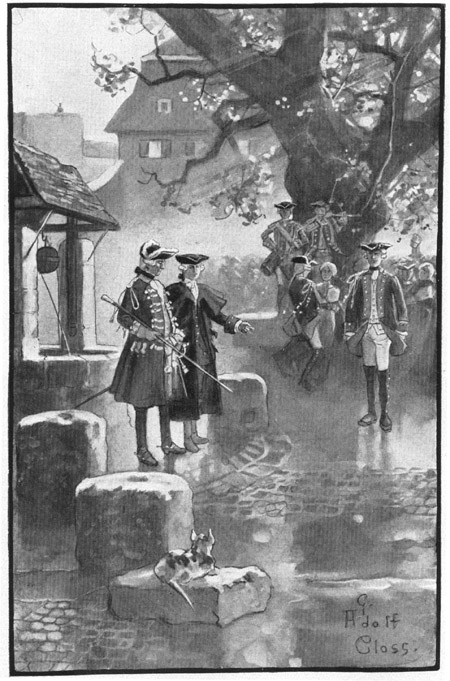

Rieger wurde blau vor Wut. Er stieß einen Schrei aus. »Der Schlag möchte mich rühren!« rief er und erhob, auf den Soldaten einspringend, den Stock. Heinrich aber, da die Reliquie von Hohentwiel nicht in der Nähe war, sprang dazwischen und rief. »Exzellenz, ich mahne Sie an Ihr Wort!«

Der General ließ den Stock sinken und sah ihn zornig an. »Der Mensch hat zwar gefehlt,« fuhr Heinrich fort, »aber lassen Sie Gnade für Recht ergehen. Die Gefälligkeit, die Sie mir versprochen, soll die sein, daß Sie ihm Tanz und Strafe schenken.«

»Hätt' ich gewußt, daß Sie mir in mein Kommando pfuschen würden,« sagte der General verdrießlich, »so hätt' ich Ihnen gewiß nichts versprochen.«

Er wandte sich, um wegzugehen. Heinrich aber folgte und stellte ihm vor, er habe ihn vom Ausbruch seines Zornes abgehalten, weil dieser seiner Gesundheit schädlich sein würde.

»Ei was!« sagte der General, »im Gegenteil, wenn ich den Kerl recht durchgeprügelt hätte, so würde mich das erleichtert haben. Jetzt sitzt mir das Ding auf der Brust, daß ich kaum Atem finden kann. Sie haben mir einen wahren Stoß beigebracht.«

Heinrich wagte, ihm vorzuschlagen, er möchte den Menschen, der ihm so zuwider sei, lieber an ein anderes Regiment abgeben, da doch wahrscheinlich nichts vom Tanzen in seiner Kapitulation stehe.

»Gehen Sie!« brummte Rieger, »Ihnen werd' ich in meinem Leben kein Versprechen mehr tun. Und lassen Sie sich nicht einfallen, den Kerl wieder zu protegieren! Bei der nächsten Gelegenheit soll er doppelt dran.«

Unser Freund kam sehr verstimmt in seine Zelle. »Mußt' ich auf die Festung kommen,« rief er aus, »um das alte Gaukelspiel auch hier mit anzusehen? Pädagogik, nichts als Pädagogik! Und der ganze Kunstgriff ist, den Menschen aus seiner natürlichen Art herauszutreiben. Tanzen soll er, wenn er nicht mag, geistliche Lieder machen, wenn er eine menschlich rührende Erzählung schreiben möchte, warm sein, wenn er kalt, und kalt, wenn er warm sein will! Rings um mich her muß ich Opfer der Erziehung sehen. Schiller hat unter einer falschen Zucht gelitten und leidet wahrscheinlich noch diesen Tag; Laura ist durch Erziehung schief geworden; Schubart wird auch noch vollends zu Schanden gehen; und nun muß ich gar in dieser Garnison ein getreues Abbild der Akademie entdecken. O Narrenkomödie des Lebens! Und ich selbst habe miterziehen müssen und bin miterzogen worden. Was hab' ich dabei gelernt, als daß man den Menschen ihren natürlichen Lauf lassen muß? Daß sie nur durch freie Entwicklung ihrer Kräfte einander heilsam werden können.«

Wiederum fiel ihm das grillenhafte Dreiunddrei des Soldaten ein, und er zerbrach sich vergebens den Kopf. In den nächsten Tagen aber war es zu unruhig, um an Rechenexempel zu denken. Schubart hielt nebenan dramaturgischen Unterricht mit seinen Scholaren und rezitierte mit lauter Stimme Verse aus dem Schauspiel. Dazwischen schüttelte er, da sein Talent einmal angeregt war, Volkslieder zu Dutzenden aus dem Ärmel, frische Klänge, die gleich unter den Soldaten umherliefen und ihren steifen Puppenspielen Leben einhauchten. Er erhielt um diese Zeit einige Vergünstigungen und schien auf einmal ein anderer Mensch zu sein; seine Sünden hatte er gänzlich vergessen. Seinen Nachbar ließ er keine Minute in Ruhe; alle Augenblicke sang er ihm ein neugedichtetes und komponiertes Lied durch den Ofen vor und war unerschöpflich an Witz und Laune.

So sehr jedoch diesen die Lieder erfreuten, so wenig gefiel ihm das Schauspiel mit seinen trockenen Allegorien, als es endlich vor einer Versammlung, die von Stuttgart und Ludwigsburg herbeigekommen war, man kann sich denken, wie steif gegeben wurde. Der General aber, der ein Mal um das andere als großer Mann darin gefeiert wurde, schwamm in einem Meere von Entzücken und gab bei jeder Stelle, die zu seinem Lobe angebracht war, der Gesellschaft eigenhändig das Zeichen zum Klatschen. Unser Freund hielt sich bei diesen Herrlichkeiten möglichst im Hintergrunde und wünschte sich weit davon, als vor den Gästen auch seine Übersetzung paradieren mußte. Doch verdroß es ihn, daß Schubart, wie er sie kaum gehört hatte, gleich in seinem Wetteifer eine eigene ihr an die Seite stellte. Er konnte ihm dies lang nicht vergeben, sei es aus Eifersucht des leichtverletzlichen Geschlechts, dem er im siebenten Grade verwandt war, oder weil ihm die Eitelkeit, die selbst nach der kleinsten Palme greift, mißfiel. Doch rächte ihn noch der Theaterabend an seinem Nebenbuhler, den der General, statt für seine Bemühungen dankbar zu sein, wegen eines kleinen Verstoßes in der theatralischen Aufführung aufs gröbste vor der ganzen Gesellschaft heruntermachte.

Die Niedergeschlagenheit des armen Dichters war bald wieder gehoben, als er zur Fortsetzung dieser Versuche aufgemuntert wurde. Er verkündigte dem Nachbar jubelnd durch die gewohnte Sprechlücke, daß er ein Schauspiel vor dem Herzog selbst, der mit nächstem auf der Festung zu erwarten sei, aufführen lassen und dabei seine Freiheit erhalten werde.

Diese Nachricht versetzte auch unseren Freund in einige Aufregung, und während der Dichter Blumen und Juwelen zu dem unerläßlichen Panegyrikus sammelte, fragte er sich, was ihm bei dieser Veranlassung zu tun obliege. »Nichts!« war seine entschiedene Antwort. Er sah den Herzog wieder vor sich, wie er ihm die Pistole ins Gericht abdrückte, wie er ihm die Brieftasche entreißen ließ, er hörte wieder jenes Fort! und war fest entschlossen, keinen Schritt zu tun und durch Schweigen die Gerechtigkeit herauszufordern.

Obgleich ihm die Himmelskunde durch Hahns Einwürfe verbittert worden war, so kehrte er doch jetzt zu ihr zurück, und wie hätte er seine Einsamkeit besser ausfüllen können? Der kreisförmige Wall auf dem freigelegenen Berge bot ihm eine treffliche Gelegenheit, den ganzen Himmel zu überschauen, sich die festen Sternbilder, die beweglichen Sterne nach Gestalt und Namen einzuprägen. Zufrieden, sich dieses Wissen angeeignet zu haben, das er, so klein es war, doch von den meisten Menschen um sich her vernachlässigt sah, blätterte er nun wieder in den Büchern und vergnügte sich, wie es dem Liebhaber zukam, an den leichten Abschnitzeln der ernsten Wissenschaft, an den Ansichten und Vermutungen über den Ursprung der Welt und ihr Ende und über die Beschaffenheit der Planeten. Hier konnte denn seine eigene Phantasie auch ein Wort mitreden, und er unterhielt sich halbe Nächte lang mit den leuchtenden Pilgern, die mit und nacheinander durch den reinen Sommerhimmel wandelten. Und doch befriedigten sie ihn nicht. Er glaubte, da er nun ihre Namen und Zeiten kannte, in ein engeres Verhältnis zu ihnen zu treten, er fragte sie nach ihrer Geschichte, nach seinen Brüdern, die auf ihnen wohnten – aber er empfand nur zu bald, daß sie ihm auch durch das Fernrohr nicht näher gerückt waren; die großen Unbekannten zogen gelassen ihren Weg dahin, und was er von ihnen wußte, schien ihm eben das Unwesentlichste zu sein. Jede Nacht erneuerte ihm auf seiner hohen Warte das schöne Rätsel der Schöpfung, und jede verließ ihn ungenügsamer als die vorhergehende. Während diese schweigenden Boten Gottes ihre sicheren Bahnen gingen, war er selbst aus der seinigen gelenkt; sein Element war der Menschengeist, der kleine Spiegel der Welt, und was nicht die engste Beziehung zu diesem hatte, das konnte seine Seele nicht auf die Dauer ausfüllen. Er betrachtete das wunderliche Schicksal dieses Lieblingskindes der Gottheit, das in seiner rastlosen grabenden Wißbegierde das Unmögliche vollbracht und selbst den Himmel bis auf eine kleine Entfernung zu sich herabgezogen hat, aber die kleine Entfernung nicht überwinden kann; das von den goldenen Kreisen des Firmaments die einzelnen Geheimnisse, selbst ihr Gewicht und ihre Schwerkraft, herausgegrübelt hat und nur das Hauptgeheimnis nicht weiß! Er sah sie vor seinen Augen gehen und wiederkommen, er glaubte das Sausen zu hören, womit sie durch die unendlichen Räume hinflogen, – aber er konnte keine Brücke zu ihnen schlagen, die sie an das Auge, durch das er die Welt zu beschauen angewiesen war, an sein eigenes Ich geknüpft hätte.

Ermüdet vom vergeblichen Spähen in die stumme Himmelsferne war er einst in einer lauen Nacht auf dem Walle eingeschlummert. Die wenigen Schildwachen, welchen die Festung anvertraut war, gingen entfernt von ihm auf und ab, und das eintönige »Wer da«, womit sie einander anriefen, störte ihn längst nicht mehr. Das Rondell, worin er gerne zu verweilen pflegte, war unbewacht, und so kam es, daß er seinen nächtlichen Aufenthalt auf dem Walle häufig der Festungsordnung zuwider verlängerte. Er hatte sich auf einen Stein am Boden gesetzt und im Schlafe den Kopf an die Mauer angelehnt.

Da weckte ihn ein leises Geräusch in seiner unmittelbarsten Nähe. Eine dunkle Gestalt stand vor ihm. Er blickte in ein lauerndes Auge, das auf ihn geheftet war, und erschreckt sprang er auf.

»St!« rief eine Stimme, und er erkannte den Soldaten, dem er seine Strafe abgewendet hatte. Er trug ein Bündel Seile auf dem Arm.

»Was wollt Ihr da?« fragte Heinrich leise.

»Durchgehen!« erwiderte der Soldat. »Wollen Sie mich verraten?« – In seinem Tone lag eine Mischung von Vertrauen und Drohung.

»Was fällt Euch ein?« sagte Heinrich, »bedenkt doch, Ihr habt eine der schlimmsten Stellen ausgewählt.«

»Sie ist nicht bewacht,« sagte der andere, »also ist sie auch nicht schlimm. Mit dem Seil komm' ich schon hinunter. Im Graben liegt eine Leiter, die hilft mir die Gegenmauer hinauf.«

Heinrichs Teilnahme war im höchsten Grad erregt; er stellte ihm die ganze Gefahr seines Unternehmens vor und sprach ihm zu, noch eine Weile Geduld zu haben und auf eine Änderung seines Schicksals zu hoffen.

»Sie haben gut reden,« erwiderte der andere trocken. »Jetzt bin ich da, und zurück will ich nicht. Wenn Sie mich mit Reden aufhalten, so bin ich verloren; jeden Augenblick kann's einer Wache einfallen, daher zu kommen. Also sagen Sie's kurz und gut, ob Sie mich zu Grunde richten wollen. Einen anderen schlüg' ich tot, Ihnen kann ich nichts zuleide tun.«

Heinrich bedachte sich einen Augenblick. »Ich habe kein Recht und keine Pflicht, mich in die Sache zu mischen,« sagte er. »Überlegt noch einmal meinen wohlmeinenden Rat und dann – tut, was Euch Gott ins Herz gibt.«

»Das will ich tun,« war die ruhige Antwort. Der Soldat entwickelte sein Seil, und Heinrich, der ihn unwiderruflich entschlossen sah, eilte leise hinweg und auf sein Zimmer, wo er mit klopfendem Herzen ans Fenster ging und jeden Augenblick die Lärmkanone zu hören erwartete.

Denn Red' und Antwort geben,

Das schließt der Menschen Bund,

Wie lange währt das Leben?

Wie bald verstummt dein Mund!

Der Mensch hat nichts so eigen,

Als Red' aus treuer Brust.

Dem Steine laß das Schweigen!

Es macht ihm wenig Lust.

Nach einer ruhig zugebrachten Nacht wurde er ziemlich früh zum Kommandanten berufen. Er fühlte eine Anwandlung wie von bösem Gewissen und mußte sich fragen, ob er denn etwas Unrechtes getan habe. »Sieh zu,« sagte er sich, »daß du nicht dieser despotischen Atmosphäre verfällst und etwas Knechtisches annimmst! Wenn ein Deserteur mit deinem Wissen fortgekommen ist, so kannst du seinem Chef deshalb frei in die Augen sehen; bist du ja doch keiner von dessen Schergen.«

Seine Besorgnisse waren unbegründet, der General zeigte eine ganz unbefangene Miene. Er traf Hahn bei ihm und erfuhr aus den ersten Worten, daß dieser, auf eine etwas entlegene Pfarre ernannt, eben seinen Abschiedsbesuch mache. Eine innige Wehmut ergriff ihn bei dem Gedanken, daß er den liebgewordenen Freund jetzt verlieren solle. Auch dieser zeigte eine weiche Stimmung und sah ihm unter dem Reden oft mit besonderer Herzlichkeit in die Augen. Er versprach, auch jetzt noch dann und wann zu kommen. Der Kommandant sprach von der Besetzung seines bisherigen Dienstes und äußerte Wünsche und Vermutungen. Heinrich aber mußte immer wieder an seinen Soldaten denken und war verwundert, alles so ruhig zu finden. Als Hahn aufbrach, um noch einen Besuch bei Schubart zu machen, beurlaubte er sich ebenfalls. Der Kommandant rief ihm mit einem Wink auf den Pfarrer nach. »Petre, der Hahn krähet, willst du deinen Herrn und Heiland noch länger verleugnen?« – Unser Freund war unangenehm betroffen, empfahl sich aber mit einem Scherze.

Der Pfarrer lenkte seine Schritte an der nach dem Platze führenden Treppe vorüber und auf den Wall hinaus. Heinrich folgte ihm und antwortete freundlich, aber abschneidend, so oft er ein Gespräch beginnen wollte. Eine geheime Tücke ließ es ihm nicht zu, irgend ein Stichwort von sich zu geben; denn er ahnte, was kommen würde. Sie sahen lange Zeit schweigend in die Ebene hinab, wo die Saat schon hoch und golden stand. Ihre Spitzen, von einem leichten Winde bewegt, schlugen Wellen, die unruhig in reizender Schwankung über die Gegend hinliefen.

Der Pfarrer schien dieses geharnischte Schweigen zu verstehen und wurde traurig. Endlich, da er sich nicht allzu lang verweilen konnte, begann er geradezu: »Ich scheide von Ihnen,« sagte er, »und mit bangem Herzen. Könnte ich Sie als einen Geborgenen zurücklassen! Mein Freund, mein Bruder! Ich habe es jenem eifrigen Manne versprechen müssen, Sie gewinnen zu helfen – nennen Sie es daher keine Unbescheidenheit – auch mein eigenes Herz drängt mich – Sollte denn so ein redlicher Mensch der Wahrheit widerstehen können?«

»Teurer Freund, ich weiß, was Sie sagen wollen,« versetzte Heinrich, »ich sah es Ihnen längst an den Augen an. Lassen Sie mich kurz antworten, ich möchte Ihnen nicht wehe tun. Sie sind mir so lieb, daß ich Ihnen zu Gefallen Ihr System annehmen könnte, wenn Ihnen mit dem hohlen Nachbeten gedient wäre. Auch fühle ich mich durch manche Fäden mit Ihnen und Ihren Glaubensgenossen verknüpft. Ich protestiere wie ihr gegen das ungeistige und ungöttliche Wesen unserer Zeit. Auch ich sehe die Menschheit in einem stumpfsinnigen Traume wandeln und erkenne, daß sie vom Geist durchdrungen und gleichsam wiedergeboren werden muß. Diese Geistesarbeit mag einigermaßen mit dem zusammentreffen, was ihr den Glauben nennt. Deshalb lob' ich's auch, daß ihr zu allermeist auf den Glauben dringt und jener ärmlichen Moral entgegenkämpft, jener negativen Tugend, die von fastenden Mönchen aufgebracht worden ist und den Menschen austrocknen will, statt ihm ein gesundes Blut beizubringen. Aber, um die ganze Kluft, die zwischen uns ist, mit einem Mal zu bezeichnen, muß ich erklären, daß ich eure Blut- und Satisfaktionstheorie, den Eckstein eures Glaubens, niemals habe begreifen können. Hieraus folgt von selbst, daß ich die heilige Geschichte der alten und neuen Schrift, so heilig sie mir in gewissem Sinne ist, nicht buchstäblich nehmen kann.«

»Es bricht mir das Herz,« sagte der Pfarrer, »daß ein Mann, den ich lieben muß, keine Religion haben soll.«

»Es gibt keinen Menschen ohne Religion!« rief Heinrich. »Das wird aber freilich in Ihren Augen nichts Besonderes sein.«

»Nein,« erwiderte der Pfarrer, »und es ist auch keinem wohl bei dieser vagen Religion. Gestehen Sie mir offen, ist es Ihnen völlig wohl? Empfinden Sie kein inneres Mißbehagen? Nichts von dem, was der Apostel ausdrückt, wo er sagt; ›Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes?‹«

Heinrich lächelte. »Sie gehen nicht ohne Schlauheit zu Werke, mein Freund,« sagte er, »und gleichen dem Arzte, der den Menschen ein Gemälde von Symptomen entrollt, um sie seinem Rezepte zu unterwerfen. Indessen, was sollte ich es Ihnen leugnen? Ihr Prognostikon vom Unbehagen, vom Staubgeschmack, wenn Sie so wollen, trifft bis zu einem gewissen Grade bei mir zu. Wenn dagegen Sie und Ihre Glaubensbrüder sich einer ewig ungetrübten und – ungezwungenen Heiterkeit erfreuen, so bin ich nicht mißgünstig, möchte freilich gerne tauschen, wofern es ohne Gewaltsamkeit geschehen könnte. Wollen Sie aber, wie mir scheint, andeuten, daß das Gefühl, nach dem Sie fragen, ein Ausfluß des bösen Gewissens sei, daß es von dem Bewußtsein stamme, dem anklopfenden Geiste der Wahrheit zu widerstreben, dann versündigen Sie sich an mir. Ich suche nichts als die Wahrheit, und wenn Ihre Überzeugung mir heute als die Wahrheit aufgeht, so bin ich heute noch der Eurige. Bis dahin aber müssen Sie eben denken, ich habe kein Talent dazu.«

»Kein Talent, ein Christ zu sein!« rief der Pfarrer. »Von Ihnen hätt' ich eine so frivole Rede nicht erwartet.«

»Nein, in allem Ernst,« entgegnete Heinrich, »der Ausdruck hat seinen guten Sinn. Wenn ich Sie mir betrachte als einen Mann, der in nicht geringem Grade mit Geist begabt ist und dabei ein redliches Herz hat, daneben aber mich, der ich mir gleichfalls eines redlichen Willens bewußt bin, so muß ich mich in der Tat fragen, ob zu dem Verständnis, auf dem Sie bestehen, nicht vielleicht auch ein besonderes Talent erforderlich ist, wie zur Malerei, zur Dichtkunst und dergleichen mehr? So viel ist wenigstens gewiß, daß den Talenten etwas katholisch Exklusives innewohnt; auch glaube ich mich zu erinnern, daß schon einer, der außer seiner Profession von nichts wissen wollte, ein ›Pietist in seiner Art‹ genannt wurde.«

»In welchen Spitzfindigkeiten müssen Sie sich herumwinden, um der Wahrheit zu entgehen!« sagte der Pfarrer lächelnd. »Dieses Talent ist allen Menschen gegeben, und keiner kann sich entschuldigen, ein zu geringes Pfund erhalten zu haben. Ich hoffe, daß auch Ihnen das Ihrige noch Zinsen tragen wird, wenn Sie seinen Geist redlich, wie Sie sagen, auf sich wirken lassen.«

»So erklären Sie mir aber doch, warum er mich – in Ihrem Sinne – so unvollkommen erschaffen hat, daß mir das Licht nicht aufgehen will?«

»Er hat Sie erschaffen wie Ihre Brüder,« sagte Hahn, »und die Ursache, warum Sie nicht zur Wahrheit kommen können, stammt eben von der Erbsünde, die Sie nur teilweise erkennen. Zu dieser Mischung von Trägheit und Hochmut sind wir alle geneigt. Sie müssen eben Gott um Vollkommenheit bitten.«

»›Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.‹ Wohl gedenke ich dieses großen Gebotes, das nach unserer seltsamen Entstehung aus Staub und Himmelsfeuer eine schöne Unmöglichkeit ist, uns gegeben, um immer daran emporzusehen. Es deutet mir eben auf jenes Durchdringenlassen des Stoffs vom Geist, es deutet mir auf die Licht- und Gottesblicke in der Geschichte der Menschheit wie im Leben des einzelnen.«

»Der schönste Licht- und Gottesblick,« sagte der Pfarrer, »ist eben doch, daß er unsere Sünden auf sich genommen und durch sein Blut uns erlöset hat.«

Sie gingen eine Weile stillschweigend auf dem Walle hin und her. »Es ist der uralte Gegensatz,« sagte Heinrich zu sich selbst, »Glauben und Denken! Sie sind beide aus einer Wurzel erwachsen und werden unter verschiedenen Formen immer wiederkehren. Vielleicht ist das Denken die Religion der Männer, oder sollte es wenigstens sein; den Glauben scheint die Natur eher den Frauen zugedacht zu haben.«

Durch eine sonderbare Gedankenverbindung kam ihm hier Amalie in den Sinn, die er ganz vergessen zu haben glaubte. »Ihre Arznei,« sagte er zu Hahn, »möchte wohl für die Herzenshärtigkeit meiner ehemaligen Schwägerin gut sein, die mich, wie ich vermuten muß, um eine geliebte Braut gebracht hat. Hören Sie an! Kann ich auch nicht ganz der Ihrige werden, so will ich Ihnen doch die Offenheit eines Freundes beweisen.«

Unser Held, in dessen erregtem Herzen Weltgeschicke und persönliche Beziehungen lebhaft durcheinander gingen, erzählte seine Begebenheiten mit heftigen Klagen gegen die herbe Amalie, und wenn es ihm auch nicht unwillkommen sein mochte, die peinliche Unterredung mit einem anderen Gegenstande zu unterbrechen, so bewies er doch durch diese sonderbare Episode seinem Gegner, wie der entschiedenste Widerstreit der Geister das innigste Anschmiegen der Herzen gestattet, ja zuweilen hervorruft. Hahn schien jedoch auf die Geschichte des abgebrochenen Verhältnisses wenig hinzuhören und kehrte, nachdem er lächelnd für diesen Beweis von Vertrauen gedankt hatte, alsbald in das verlassene Gesprächsgeleise zurück.