|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als das Stück, vor mehr als hundertzwanzig Jahren, zum ersten Mal in unsrer Stadt dargestellt wurde, fiel es durch, weil die Mehrheit selbst der theaterfreudigen Berliner den Strapazen einer sechsstündigen Aufführung nicht gewachsen war. Die Spuren schreckten. Seitdem wurden die fünf Akte entweder auf zwei Abende verteilt, was ihre Wirkung halbierte, oder auf eine normale Spieldauer zusammengestrichen, was ihre Unklarheit verdoppelte. Erst Ludwig der Zweite nahm, mit dem Löwenmut eines Wittelsbachers, den ungekürzten ›Don Carlos‹ auf sich allein und gab damit ein großes Muster, dem Max Reinhardt jetzt nachgeeifert hat. Er wird ungefähr um so viel Verse hinter jener königlichen Vorstellung zurückgeblieben sein, wie er ihr um Zuschauer voraus war: um tausend. Aber auch vier und ein halbes Tausend Schillersche Verse gehen weit über unsre Gewohnheiten hinaus, und wenn Reinhardts nicht gerade anspruchsloses Publikum ihnen von sechs bis zwölf Uhr mit unverminderter Hingabe folgte, so ist der Beweis erbracht, daß man nur ähnlich vergeistigte, gegliederte und im guten Sinne reichhaltige Leistungen durchzuführen braucht, um die ernstesten Zumutungen an die Kräfte seiner Hörer stellen zu dürfen.

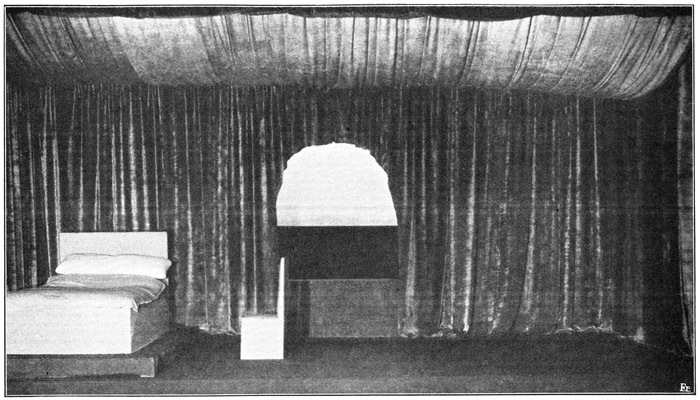

Auf diese sechs Stunden kommen nicht mehr als neun verschiedene Dekorationen. Die Ausstattung ist bei Reinhardt niemals Selbstzweck gewesen. Aber sie hat kaum jemals, bei gleich geringem Aufwand, so treu und eindringlich der Stimmung des dramatischen Gedichts gedient. In der allerersten Szene rückt der Garten von Aranjuez so dicht an die Rampe, daß er dem Prinzen Carlos fast den Raum zum Atmen nimmt: die mörderisch beklemmende Atmosphäre des Philippschen Königshofes ist mit einem Schlage lebendig. Sein steifes und strenges Zeremoniell malt das zweite Bild. Gleichwie die Bäume ihrer natürlichen Form beraubt und auf spanisch-französische Art zugestutzt und gedrillt sind, so sind die Frauen durch Krinolinen, Spitzenkrausen und Wulstfrisuren nicht nur um alle Bewegungsfreiheit, sondern auch um die Schönheit gebracht, die der Kirche als der Quell des Übels erscheinen mag. Von dem königlichen Palast zu Madrid sieht man bei Reinhardt halb so viel Räume wie bei Schiller. Ohne jede Gewaltsamkeit sind auf einen Fleck Szenen und Szenchen vereinigt, die sonst zersplittern. Damit durch diese Konzentration das ›Milieu‹ nicht zu karg gerate, eröffnen sich aus den meisten Zimmern über eiserne Brüstungen hinweg und durch Fenster und Türen hindurch Ausblicke auf endlose, kahle, halbdunkle Gänge, in denen mönchische und ritterliche Gestalten auftauchen und verschwinden. Der Audienzsaal des Königs, an dessen rechter Seitenwand der Thron wie ein Galgen emporsteigt, ist in einem eiskalten Weiß und einem drohenden Schwarz gehalten, Farben, die für das Schlafgemach zu hart wären und dort zu einem freundlichern Braun gemildert sind. Diesem Schlafgemach ist wie ein offener Alkoven so etwas wie eine kleine Kapelle angegliedert, von deren Rückwand ein mächtiger Christus am Kreuz herunterseufzt. Es ist auch sonst alles geschehen, um die gewaltige Macht des Klerus in Philipps Reichen zu illustrieren. Ob dieser Klerus im Panzer rauher Henkersknechte furchtlos einherstampft oder in der Kutte tückischer Pfaffen feige durch Vorhänge kriecht und unter niedrigen Türen sich bückt: sein Hauch ist Gift und sein Schritt Zermalmung. Unter der trüben laternenförmigen Lampe eines düstern Zimmers verschwören sich in abgerissenem Geflüster Alba, Domingo und die Eboli gegen den Infanten und die Königin, und es ist ein besonderes Verdienst der Aufführung, daß dieser immer gestrichenen zeitcharakteristischen Szene die und jene unerhebliche geopfert ist. Sie predigen öffentlich Wasser und trinken heimlich Wein. Vor dieser Verschwörung nämlich ist das Boudoir der Eboli zu sehen, das in seiner Geborgenheit und seinen warmen, weichen, molligen Tönen einer Liebkosung selber gleicht. Es bleiben drei eben so schöne wie unauffällige Interieurs: das Vorzimmer der Königin, ein neutraler Durchgang, der seine Physiognomie durch einen ungeheuern grauen Kamin empfängt; das Kabinet des Königs, in dem Posa um Gedankenfreiheit bittet, und das bezeichnenderweise gegen die Nebenräume abgegittert, nicht völlig geschlossen ist; und endlich das enge Gefängnis des Prinzen mit dem Vorhof, der auf eine Terrasse zu führen scheint und dadurch den Lärm des rebellierenden Madrid nachdrücklicher vermittelt. Diese neun Bilder des Malers Ernst Stern haben jene Selbstverständlichkeit, ohne die alle Dekorationskunst ein unbefugter Ein- und Vordringling statt einer beziehungsvollen Hilfskunst ist, und die auf keiner andern Bühne, und wenn sie sich tausendmal derselben Hände und Köpfe bedient, auch nur annähernd in dem Grade erreicht wird wie auf der Reinhardtschen.

Warum? Wie ein wertvolles Theaterstück ist eine wertvolle Theateraufführung: une suite d'images formées dans le mystère d'une même pensée. Es ist, immer wieder, der Geist Max Reinhardts, der sich den Körper solch einer Aufführung baut. Er hat es im Ohr, vor den Augen und in den Fingerspitzen, wie jenes dritte Reich beschaffen sein muß, das die historische Wahrheit eines spanischen Königshofes, die dichterische Wahrheit eines Schillerschen Dramas und die individuelle Wahrheit seiner eigenen Phantasie zu einer höhern Einheit zusammenfaßt. Er sieht einen farbigen Ausschnitt menschlichen und geschichtlichen Lebens; und den gibt die Aufführung so wieder, daß mir eigentlich kein Wunsch unerfüllt geblieben ist. Es ist der Aufgabe leichtere Hälfte, weil ihr Material tot und darum nicht widerstandsfähig ist. Er hört aber auch einen Rhythmus, eine Melodie, eine Musik; und die ist unvergleichlich schwerer zum Klingen zu bringen, weil sie aus jeder von zehn Kehlen einzeln hervorgezaubert und dann noch einem einzigen Vorzeichen untergeordnet werden soll. Mit andern Worten: jeder Schiller-Aufführung stellt sich von neuem das Problem, die rechte Mitte zwischen Pathetik und Naturalismus zu halten; Schillers Psychologie zu erschöpfen, ohne den Flug seiner Sprache zu hemmen. Es ist ein Problem, das Naturen wie Kainz, Matkowsky und Mitterwurzer für sich allein schon vor Jahrzehnten gelöst haben; dem in einem ganzen Ensemble zum ersten Mal Brahm, aber an keinem vollwichtigen Objekt, nämlich an der Prosa-Tragödie ›Kabale und Liebe‹, und nur mit halbem Verständnis, nämlich mit bewußter Vernichtung des revolutionären Pathos, zu Leibe gegangen ist; und das erst Reinhardt richtig und in seinem prinzipiellen Umfang erkannt und, nach Maßgabe seines Personalbestandes, in dieser Aufführung bewältigt hat.

Nach Maßgabe seines Personalbestandes. Damit sind die Grenzen auch dieses tiefgrabenden und großgearteten Versuchs gezogen, Grenzen, die Reinhardt mit keinem geringern Schmerz gewahr geworden sein wird als der Kritiker. Die fünf Nebendarsteller geben nach Gesicht und Sprechweise einwandfreie oder doch zulängliche Erfüllungen ihrer Rollen. In dieser Region des leidenschaftlosern Alters war es naturgemäß kein Heldenstück, eine zugleich kunstvolle und undeklamatorische Behandlung des Verses durchzusetzen. Aber auch das Wesen dieser fünf Schauspieler kam in der Hauptsache dem Wesen ihrer Granden und Jesuiten entgegen. Wegener als Alba steht da, als ob er aus Eisen wäre; und was er blickt, ist Hölle, und was er spricht, ist Tod. Herr Diegelmann ist in seiner gutmütigen Großvaterwürde der beste Lerma. Herr Hartau macht, ohne eine Einlage zu bezwecken, aus dem Admiral Medina Sidonia, den man sonst nie bemerkt, eine Studie, die ein helles Licht erst auf Philipps Blutigkeit, dann, was sich von selbst ergibt, auf Philipps Milde wirft. Herr Kühne ist Domingo. Wie sieht er einem falschen Zöllner gleich! Er braucht sich also nicht einmal dem dümmsten Zuschauer ausdrücklich mit einem beweglichen Mienenspiel zu enthüllen. Für den Großinquisitor ist Pagay noch immer nicht alt und kaum dämonisch genug. Die glücklich gewählte Maske dieses Torquemada bleibt doch Maske, die ein sanftes Herz ziemlich unvollkommen verbirgt. Aber wer nicht schärfer hinhört, kann auch hier das Gruseln lernen.

Den fünf Nebenfiguren stehen die fünf Hauptfiguren gegenüber. In ihrer Hand liegt die Entscheidung über Erfolg und Mißerfolg der Stilbestrebungen. Fräulein Heims hält sich ganz außerhalb dieser Bestrebungen. Sie soll Königin sein, eine nur bei Schiller und durch Stella Hohenfels mögliche Abstraktion erhabener Vornehmheit und himmlischer Tugend, und sie ist ein liebes, gutes, zutunliches, recht deutsches, fast berlinisches Bürgermädchen. Frau Durieux dagegen hat, wahrscheinlich ohne viel Kopfzerbrechen, aus ihrem Temperament heraus diejenige Eboli getroffen, die ebenso Schillerisch wie gegenwärtig ist. Die Prinzessin ist nicht annähernd so kompliziert, wie Frau Durieux sein kann, und eine Schauspielerin von diesen Gaben hat nichts weiter nötig, als ein bischen Schlangenhaftigkeit, Koketterie, Hitze, ehrliche Verlogenheit und Eifersucht zu mischen, ohne darüber den Klang ihrer schwülen Verse zu vernachlässigen: und eine Eboli ist fertig. Man hat es oder hat es nicht.

Moissi hat es. Er bezeichnet das eine Extrem dieser Aufführung. Ich glaube nicht, daß Posas Reife mit Moissis Jugendlichkeit unvereinbar ist. Posa ist der halbe Schiller, wie Carlos die andre Hälfte von Schiller ist; und Schiller war vierundzwanzig Jahre alt, als er das Trauerspiel skizzierte, und achtundzwanzig, als er es veröffentlichte. So alt erscheint uns Moissis Posa und damit auch im richtigen Verhältnis zu dem dreiundzwanzigjährigen Infanten. Was ich an diesem Posa verehre, und was ihn zu einem nachkainzischen Muster der Schiller-Darstellung macht, ist die Vereinigung von Gestaltungskraft und Sprechkunst. Diese geht manchmal, geht häufig in Gesang über. Was schadet das? Schiller ist nicht Shakespeare, bei dem jeder Vers der Charakteristik dient. Schiller macht nicht selten ein bischen blecherne Wortmusik, die zu trompeten eine Stilaufgabe des Schauspielers und geradezu ein Zeichen seines Geschmacks und seines Verständnisses ist, weil er ja seinen Autor nicht kritisieren, sondern mit Haut und Haaren darstellen soll, und weil die Untiefe, ach, wie vieler Tiraden grell zutage träte, wenn man sie um ihren Klang betröge. Das weiß Moissi entweder aus seinem Schauspielerinstinkt, oder er ist darüber aufgeklärt worden. Jedenfalls schmettert er überall da, wo es geboten ist, und formt einen sonderlinghaften, inbrünstig schwärmerischen Menschen, dessen ganze Seele an einer großen Idee hängt, überall da, wo der Text es zuläßt. Man achte auf seine Audienzszene. Wie verführerisch ist es, weil es so bequem ist: Posas Rede, die jeder auswendig kann, als ein fertiges und beifallssicheres Bravourstück hinzulegen! Moissi läßt sie Satz um Satz – und nicht nur aus seinen eigenen Einfällen, sondern auch aus den Reflexen des Eindrucks, die sie auf den König macht – entstehen und bleibt ihr trotzdem kein Gran ihres verbrieften Schwunges schuldig. Er rührt durch die Wehmut, die beim Abschied von der Königin und von einem allzu unausgelebten Leben in seiner Stimme und in seinen Augen liegt, und ergreift durch die Todgeweihtheit, die ihn im Gefängnis förmlich verklärt und seine Sprache noch einmal zur Sphärenmusik steigert. Es ist das eine Extrem.

Auf einer mittlern Linie steht Waldens Carlos. Er ist intelligent genug, um alle Eigenheiten seines Naturells, seine Knabenhaftigkeiten und seinen Charme, für den Prinzen auszunutzen. Er ist anpassungsfähig genug, um in Reinhardts Theater eine zeichnende Schauspielkunst zu üben, die Mode des vorigen Lustrums: um ein bildhaftes Gebärdenspiel zu treiben, mit Armen und Fingern Figuren in die Luft zu malen und damit die Vorstellung eines sehr nervösen, rastlos umhergetriebenen Jünglings hervorzurufen. Er ist gebildet genug, um aus den ›Briefen über Don Carlos‹ zu wissen, daß dieser Jüngling in einem Zustand müßiger Schwärmerei hinbrütet, daß er von fruchtlosen Kämpfen ermattet und keines Aufschwungs mehr mächtig ist. Aus alledem entsteht ein Gebilde, dessen Absichtlichkeit man merkt, ohne im geringsten verstimmt zu werden. Nur daß man auch nirgends hingerissen wird. Walden ist am besten in den Szenen, wo Reinhardt seine federnde Gelenkigkeit gebraucht, um eine atembenehmende Situation auf die Spitze zu treiben, und wo in dieser Atemlosigkeit die Flammen des Carlos ersticken dürfen. Wo diese Flammen aus ihm herausschlagen sollen, wird Walden sehr vernünftig. Genau so vernünftig spricht er seine Verse: ohne Glanz, aber auch ohne Mißhandlungen.

Ludwig von Hofmann: Aglavaine und Selysette. Selysettes Schlafzimmer

Bassermann ist mutiger. Er bezeichnet das andre Extrem der Aufführung. Er führt einen überzeugten und hartnäckigen Kampf mit dem Vers und kriegt ihn unter. Er zerfetzt, zerhackt, zersägt und zerschäbt ihn kurz und klein. Das wäre traurig, wenn Bassermann nicht anders sprechen könnte. Aber er will offenbar nicht anders sprechen. Er scheint den Vers für ein Hindernis der Charakteristik zu halten, was er gerade beim Philipp nirgends ist. Seine Auffassung der Gestalt wird nach einigen Schwankungen klar. Er gibt einen durch Eifersucht und Vereinsamung schauerlich zerrütteten alten Mann, der von Posa vorübergehend zur Güte, zu einer fast überströmenden Güte erweckt wird, um nach Posas Ermordung wieder in Menschenhaß und Reue, in zehrenden Schmerz und neue Vereisung zu verfallen. Diese Auffassung ist richtig und, weil in der Dichtung deutlich vorgezeichnet, gar nicht ungewöhnlich. Anfechtbar ist nur, wie Bassermann sie durchführt. Je knapper die Repliken, je stiller die Äußerungen der Affekte, desto stärker der Effekt, der sich um so mehr vermindert, je heftiger und häufiger die Ausbrüche werden. Warum er sich vermindert, will ich an einem beliebig herausgegriffenen Beispiel zeigen. Philipp hat auf Alba zuzustürzen und ihm zuzurufen: Toledo! Ihr seid ein Mann! Schützt mich vor diesem Priester! Wie ist der ungeheure Eindruck dieses jäh herausgestoßenen Entsetzensschreis zu verfehlen? Bassermann fliegt Alba an den Hals und röchelt: Toledo! Ihr seid ein Mann! Dann läßt er die Arme heruntergleiten, wendet sich zu Domingo um und röchelt weiter: Schützt mich vor diesem … Dann kehrt er beiden seine Front zu, bricht in den Knien zusammen und röchelt mit geballten Fäusten zu Ende: … Priiiiiester! Der große Moment verpufft, weil Bassermann sich doppelt versündigt. Er zerstört den Vers, der bei Schiller schließlich kein Zufall, sondern ein immanentes Formelement seiner Kunst ist; und er verwandelt die eminent dramatische Situation eines spezifischen Dramatikers in eine mimische Zustandsmalerei, der er jeden Naturalisten nach Herzenslust aussetzen darf. Bei geborenen Dramatikern, bei denen es einem, nach Hebbel, sein muß, als ob man mit nackten Füßen über glühendes Eisen liefe, bestraft sich solche fundamentale Gesetzesübertretung von selbst mit dem Verlust der angestrebten Wirkung. So bin ich bereit, Bassermanns ganze Leistung zu analysieren und überall diese beiden Grundschäden aufzudecken. In keinem andern Ensemble käme man über diese Schäden hinweg. Hier aber … Was ist eine wertvolle Theateraufführung? Une suite d'images formées dans le mystère d'une même pensée. Max Reinhardts …