|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Erdichter der historischen Komödie von Caesar und Cleopatra kann wie Plutarch von sich sagen: »Ich schreibe Leben, aber keine Geschichte; und in den glänzendsten Taten liegt nicht allemal eine Anzeige von Tugend oder Laster, im Gegenteil verrät oft eine unbedeutende Handlung, eine Rede oder ein Scherz den Charakter der Menschen viel deutlicher als die blutigsten Gefechte, als die größten Schlachten und Belagerungen.« Bernard Shaw brauchte nur diese Geschichtsauffassung festzuhalten, um zu seinem dramatischen Stil zu gelangen. Er kann nicht Heldenverehrer sein. Er hält es für einen Irrtum, an einen Fortschritt oder Rückschritt seit der Zeit Caesars und Cleopatras zu glauben. Er hat keinen Grund, die Ansicht zu teilen, daß ein alter Brite unmöglich einem modernen geglichen habe: für ihn besteht kein Unterschied. Er behauptet, die Menschheit blos nachahnen zu können, wie er sie kennt, und sieht deshalb Aegypter und Römer der Vergangenheit im Bilde seiner Zeitgenossen und Landsleute. Wenn Shakespeares Cleopatra den Hämling Mardian auffordert, eine Partie Billard mit ihr zu spielen, so ist das ein einzelner Anachronismus. Für den Dramatiker Shaw ist, wenn man so sagen darf, der Anachronismus die Kunstform selber.

Freilich, was äußerlich vorgeht, weicht nicht wesentlich von der Überlieferung ab. Caesar kommt, in der Historie wie bei Shaw, auf der Verfolgung des Pompeius im Oktober 48 nach Alexandria. Cleopatra, die ihr kleiner Bruder Ptolemaeus oder, richtiger, seine Umgebung vom Thron gedrängt hat, sucht bei ihm Hülfe. Caesar setzt sie in ihre Rechte ein und verbringt den Winter auf 47 in ihrer Burg, unter Kämpfen und Gefahren, aus denen ihn erst Mithridates befreit. Er läßt Cleopatra reif für Antonius zurück und wendet selbst sich neuen Kämpfen zu.

Das ist ein epischer Verlauf, ein konfliktloses Abrollen aufeinanderfolgender Ereignisse. Auch Shaw hat keinen Konflikt erfunden, der die Epik zur Dramatik gemacht hätte. Er hat eine Intrige eingelegt, die zu Mord und Totschlag führt, ohne dramatischen Wert zu erlangen, weil Mörder und Gemordete uns nicht interessieren. Zwischen Caesar und Cleopatra aber, die uns interessieren, ist kein Drama denkbar: sich sehen und verstehen, ist für sie eins, und ihre Beziehung wird von vornherein auf eine Basis gestellt, die nach sechs Monaten ein kampf- und schmerzloses Auseinandergehen ermöglicht. In diesen sechs Monaten entwickelt sich Cleopatra vom Kätzlein zum Schlänglein: das macht die fast unmerkliche Bewegung des Shawschen Dramas aus. In den fünf Akten dieses Dramas entwickelt sich Julius Caesar nicht in sich zum Helden, sondern vor uns als ein Held und Geist von ganz besonderer Art: das macht die hohe Schönheit der Shawschen Dichtung aus.

Nennen wir also immerhin den Anachronismus ihre Form. Diese Menschen fühlen wie wir und sprechen wie wir. Ihr guter Geschmack verbietet ihnen, pathetisch zu werden. Caesar will sich einmal hinreißen lassen. Da braucht blos einer zu sagen: »Nun werden wir wieder seinen hochtrabendsten Schwulst anhören müssen!« und er gibt es lächelnd auf. Wenn geradezu vom new woman die Rede ist, so ist das ein Witz des Spötters Shaw. Aber Cleopatra in ihrer Mischung von physiologischer Unfertigkeit und psychischer Frühreife, von kalter Berechnung und sehnsüchtiger Sinnlichkeit, von Großmut und Grausamkeit, von Eigensinn und Hingabe, von Aufrichtigkeit und Verlogenheit – diese Evatochter hat doch neben den ewig weiblichen Zügen verfliegende Nuancen, die vor Wilde und Beardsley nicht literaturfähig waren. Der Sizilier Apollodorus ist wie ein Mitglied der Pre-Raphaelite Brotherhood, und in Caesars Sekretär Britannus hat Shaw all seinen Haß gegen den englischen Volksgeist gesammelt und ausgeschüttet. »Als ein Irländer«, hat er einmal gesagt, »konnte ich auf keine Vaterlandsliebe Anspruch erheben: ich konnte weder das Land lieben, das ich verlassen habe, noch jenes, das eben dieses Land ruiniert hat.« Aus der Lieblosigkeit wurde Haß, und dieser Haß wurde so stark, daß er ihn, den feinen und mühelosen Geist, zur Plumpheit verleiten konnte. »Wenn ein Mann etwas zu sagen hat, so besteht die Schwierigkeit nicht darin, ihn zum Sprechen zu bringen, sondern zu verhindern, daß er es zu oft sage.« Der Ire Shaw hat sich selbst nicht verhindert, seinen Abscheu vor Albion bis zum Überdruß, bis zur Abgeschmacktheit zu unterstreichen. Der Engländer wird in immer neuen Wendungen als pedantisch, rachsüchtig, pharisäerhaft, heuchlerisch und als noch abscheulicher geschildert. Aber zwischen allen Übertreibungen fällt ein Wort von einer Verdichtungskraft, wie es nur Shaw gelingt. »… Ich bin Apollodorus, der Sizilier, ein Künstler.« Britannus: »Ein Künstler? Warum haben sie diesen Vagabunden eingelassen?« Caesar: »Ruhig, Mensch! Apollodorus ist ein berühmter Patrizier und Dilettant.« Britannus: »Dann bitte ich den Herrn um Verzeihung. Ich glaubte, er sei ein Berufskünstler …« Die ganze Tragödie Oscar Wildes ist in den paar Silben ausgesprochen.

Das unsterbliche Teil aber dieser formlosen, unvollkommenen, nicht nur aus geistreicher Absicht, sondern auch aus Gestaltungsohnmacht schwankenden und schillernden Komödie – ihr unsterbliches Teil ist die Figur Julius Caesars. Sie könnte Shakespeares Caesar verdrängen und ist so gewiß in der internationalen Dramatik der Gegenwart die einzige Gestalt von glaubhafter Geistesgröße, wie der Eugen Marchbanks der ›Candida‹, dieser ganz von Kunst durchleuchtete Knabe, der einzige glaubhafte Dichter ist. Shakespeares Caesar redet unablässig von seiner Größe und handelt in jeder Lebenslage ungroß. Shaws Caesar hat eine Atmosphäre von selbstverständlicher Überlegenheit um sich, die ihm jede Selbstanzeige seines Werts und seiner Würde erspart. Dabei ist er erfreulicherweise nicht frei von kleinen Menschlichkeiten. Er trinkt Gerstenschleim, läßt sich ungern an sein Alter erinnern, verbirgt fast ängstlich seine Kahlheit und ist über seine Runzeln auch nicht glücklich. Aber es ist noch zu wenig, wenn man auf seinen innern Menschen das bezieht, was Plutarch von Caesar sagt: »Der Mann war leutselig und großherzig, unempfänglich gegen Zorn und Vergnügen und Gewinnsucht, und fest und unabänderlich bewahrte er seine Überzeugung über das Anständige und Gerechte.« Das alles gilt ja von Shaws Caesar auch. Er läßt seine Leute so vertraulich reden, wie sie wollen, um von ihnen zu lernen, was für Menschen sie sind: sein Unterbefehlshaber Rufio – eine kostbare Figur – darf ihn auszanken nach Herzenslust. Er kennt keine Rache. An den Fall Vercingetorix denkt er mit Scham und Reue, und nur mit schauderndem Hohn kann er von jener Zeit seiner staatsmännischen Einsichtslosigkeit und kriegerischen Roheit sprechen, wo er die grausame Bestrafung dieses Mannes zum Schutz des allgemeinen Wohls für nötig hielt. Ein helles Licht fällt von dieser Erinnerung auf den weiten Weg, den er zurückgelegt hat. Jetzt haßt er keinen Menschen mehr. Er schließt mit jedermann Freundschaft wie mit Hunden und Kindern. Seine Güte zu Cleopatra ist ihr ein Wunder. Weder Vater noch Mutter noch Amme haben jemals so auf sie geachtet oder ihr ihre Gedanken so freimütig mitgeteilt wie er. Aber diese seine Güte gilt nicht ihrem Wesen, sondern ist seine Natur. Seine Soldaten liebt er nur anders, nicht schwächer, und im Ernstfall würde ihm der Arm eines einzigen von ihnen heiliger sein als Cleopatras Kopf. Der bloße Gedanke, eine Kohorte geopfert zu haben, erregt ihm Jammer. Eine ganze weltgeschichtliche Situation kommt in diesem Verhältnis zu Cleopatra und zu seinem Heer zum Ausdruck. Cleopatra ist ein Kind, eine Katze und das Heer die Zuflucht der Kraft und der Sittlichkeit vor den Verlockungen des raffinierten Genußlebens und der üppigen Ausgelassenheit Alexandriens. Ein paar Jahre später ist Cleopatra ein Dämon, eine Schlange: Antonius mit seinem Heer geht an ihr, Rom am Orient zugrunde. Das bischen Kunst hat gesiegt, die paar Ornamente, denen Caesar ein paar Jahre früher noch die stolzen Fragen entgegensetzen konnte: »Ist Regieren keine Kunst? Ist Friede keine Kunst? Ist Krieg keine Kunst?« Und wie führte er Krieg! Auch den Feldherrn Caesar lernt man bei Shaw lieben. Es ist ein aesthetisches Vergnügen, ihn Listen aushecken und zur offenen Gewalt vorgehen zu sehen. Mit welchem Humor gibt er die Ägypter frei, weil jeder Gefangene die Gefangenschaft zweier römischer Soldaten verlangt, die ihn bewachen müssen. Dieser Humor ist schon das, was nicht mehr im Plutarch steht. Es ist Shaw nicht blos gelungen, jeden Charakterzug Caesars körperhaft zu machen, der das Gefühl von Größe erwecken kann, er hat ihn auch mit einer Grazie umgeben und erfüllt, die das Bild erst vollendet. Etwas Bezauberndes geht von ihm aus. Er braucht nicht einmal so klug, so gütig und so witzig zu reden, wie er fast immer redet. Wenn er schweigt, fühlt man ein Kinderherz pochen, das das unveränderlich kindliche Herz des Genies ist. Wenn er zuhört, glaubt man, ihn sagen zu hören: Du hast gut reden. Oder man merkt, wie sich zwischen der Mittelmäßigkeit und der Genialität ein Abgrund auftut, der nicht zu überbrücken ist, und der die Genialität seeleneinsam macht. Einmal ist vom Sterben die Rede: alle, alle wollen leben – Cäsar meldet sich müde. Es ist wieder ein Augenblick von weltgeschichtlicher Gewalt. Man kann nur bezeugen, daß man ihn empfunden hat, nicht belegen, daß er empfunden werden muß. Er ist nicht der einzige. Dieses Stück ist voll von dichterischen Ungreifbarkeiten. Was ist es, das mich innerlich jauchzen macht, wenn ich Caesar und Cleopatra, zwei spielende Kinder, unter der Sphinx sitzen sehe? Woher stammt der kräftige, kühle, erfrischende Hauch, der die Lebenslust dieser Komödie ist, wie jener glühende, entnervende Feueratem die Lebenslust von Shakespeares Cleopatra-Tragödie? Das sind Werte, die voller sind als eine theatralische Wirksamkeit und eine restlose Deutbarkeit. Es ist möglich, daß dieses Undrama sich nicht auf der Bühne halten wird. Aber das Buch wird noch leben und wirken, wenn die meisten Dramen unsrer Tage vergangen und vergessen sein werden.

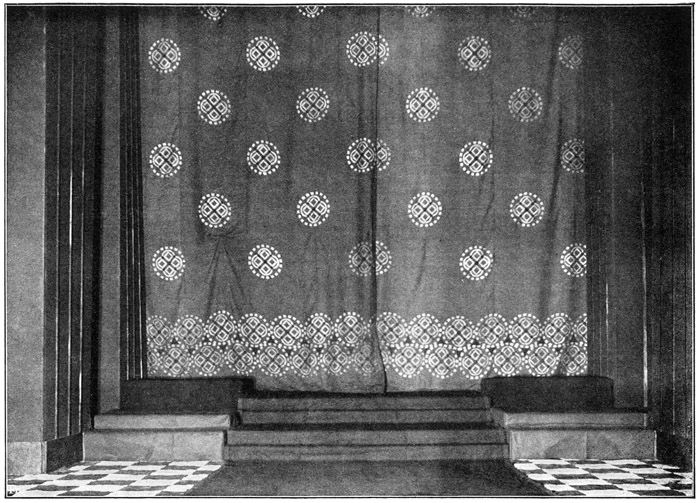

Emil Orlik: Das Wintermärchen. Erster Akt

Die Aufführung des Neuen Theaters war übrigens durchaus keine Probe auf die Bühnenfähigkeit der Komödie. Diese Aufführung war zaghaft und stillos. Shaws geistreiche Fragwürdigkeit, seine widerspenstige Vieldeutigkeit werden nicht richtig dadurch getroffen, daß die Darstellung sich in allen Stilen versucht, daß sie burlesk, ironisch, pathetisch, parodistisch zu sein trachtet und sich damit jezuweilen in Widerspruch zu sich selbst und immer in Widerspruch zu dem zwar schönen, aber ganz schlichten, ganz einheitlichen dekorativen Rahmen bringt. Am glücklichsten im Ton waren ein kleines Fräulein Kupfer als zehnjähriger Ptolemaeus und ein genügend komischer und nicht zu drastischer Herr Marlow als Britannus. Apollodorus schien zu wenig Aesthet, Rufio eher ein berliner Dienstmann, und die unaussprechliche Reichsamme Ftatateeta hätte ich von der Sandrock spielen lassen. Die Cleopatra der Eysoldt war wahrscheinlich bewundernswert. Diese Art Rollen hat ihr keine vorgespielt und spielt ihr keine nach, und sie hat vielleicht auch in der zweiten Hälfte, ganz sicherlich in der ersten Hälfte jeden Wunsch nach psychologischem Detail und nach der Großzügigkeit, die ihr erreichbar ist, befriedigt. Mich hat sie gleichwohl gestört. Ohne ihr Verschulden. Sie stand im Mittelpunkt, der – nach meiner Auffassung der Komödie – Caesarn gebührt; nicht weil sie sich dahingedrängt hatte, sondern weil Herr Steinrück nicht fähig war, ihn zu behaupten. Er tat, was ihm möglich war, und darf nicht geschmäht werden, weil Größe und Grazie ihm versagt sind. Es leben ja höchstens drei Schauspieler in Deutschland, die diese Gestalt verkörpern und diese Komödie für die Bühne retten könnten.