|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn Kleists Drama nicht gerade diesen Titel trüge, so wäre von einem ziemlich ungetrübten Kunstgenuß zu berichten. Als der ›Prinz Friedrich von Homburg‹ im Jahre 1821 am wiener Burgtheater aufgeführt wurde, mußte er umgetauft werden, weil Prinzen von Hessen-Homburg im österreichischen Heere standen und ihnen keine Todesfurcht angesonnen werden durfte: das Stück hieß für die zwei Aufführungen, die es unter dem höhnischen Gelächter eines barbarischen Publikums erlebte, ›Die Schlacht bei Fehrbellin‹. Dieser Name stünde auch Reinhardts Vorstellung an. Nicht nur, daß die Szenen des Kriegs und aller kriegerischen Stimmungen am trefflichsten geraten sind. Die Vorstellung hat fast durchweg einen Zug von jenem alten Preußentum, das in der Schmucklosigkeit seinen schönsten Schmuck sah und nirgends lieber als auf dem Schlachtfeld lebte und starb. »Ins Feld! ins Feld! Zur Schlacht! Zum Sieg! zum Sieg! In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!« Das war diesmal kein Theatergeschrei; das brach gewaltig hervor und schwoll begeisternd an. Der ›Prinz Friedrich von Homburg‹ ist ein historisches Preußenlustspiel, das zur Zeit der Romantik entstanden ist. Die Preußenhistorie ist selten glücklicher erschöpft worden. Das romantisierende Lustspiel ist darüber zu kurz gekommen.

Daß das vielleicht schon äußerlich geschehen ist, soll beileibe nicht beklagt werden. Der hartnäckigen Böswilligkeit, mit der Reinhardt eine Veroperung der Klassiker vorgeworfen wird, glaubt er wohl nur dadurch ein Ende machen zu können, daß er eine Zeitlang des Guten eher zu wenig tut. Wer in den beiden umrahmenden Szenen den herkömmlichen oder doch einen künstlerisch neuartigen Dekorationsprunk erwartet hat, sieht sich enttäuscht. Das ist kein Garten, in dem Zikaden zirpen und Nachtviolen lieblich duften. Das Portal des Schlosses ist so sehr in den Vordergrund der Bühne gerückt, daß gerade Raum zu einem Stückchen märk'schen Sandes bleibt. Bei der Verteilung des Schlachtplans in einem Saal des Schlosses wird dann das höfische Zeremoniell auf das Notwendigste beschränkt. Man braucht den ›Homburg‹ nur einmal in unserm Schauspielhaus gesehen zu haben, um solche Einfachheit zu würdigen. Dort tobt auch eine ›richtigere‹ Schlacht: man hört die Geschütze nicht blos donnern, sondern sieht sie sogar blitzen, und eine Menge Pulvers sorgt dafür, daß der Geruchssinn gleichfalls sich betätige. Reinhardt gibt die nötigen Kanonenschüsse und vertraut im übrigen auf unsre Phantasie. Wie er hier der feinere Künstler ist, so ist er in der übernächsten Szene der zuverlässigere Geschichtskenner. Der Intendant der Königlichen Schauspiele verwechselt den Großen Kurfürsten mit seinem lebendigen Brotherrn, wenn er dem armen Froben ein prunkendes Leichenbegängnis von zwanzig Minuten Länge angedeihen läßt und ein schier unübersehbares Volksgewimmel entfaltet. Da berührt es denn wie eine beleidigende Roheit, daß der Fürst, der dicht hinter diesem ehrenvollen Gepränge auftritt, sich nicht im mindesten um den toten Froben kümmert, sondern ohne jeden Übergang streng nach dem schuldigen Reiterführer forscht: die Geschichtsfälschung hat unmittelbar eine Kunstfälschung zur Folge. Reinhardt streicht sogar das Volk vor der Kirche, das Kleist ausdrücklich vorschreibt, streicht es, um den Sarg in militärischer Kargheit desto schneller vorübertragen und den Herrscher lediglich unsentimental, wie er ja auch ist, aber nicht gefühllos erscheinen zu lassen.

Die soldatische Markigkeit also, diese eine Seele des Kleistschen Dramas, hat die Regie in allen Teilen gleichmäßig herausgearbeitet, ohne dabei primitiv zu werden, ohne dieser Markigkeit die spielende Fülle ihres besondern Lebens schuldig zu bleiben. In bewundernswertem Grade hat Reinhardt sein brandenburgisches Kriegsvolk im ganzen und, soweit er konnte, auch im einzelnen abgetönt. Beinahe jede Massenszene hat ihre eigene Musik. Wie der Schlachtbefehl für Fehrbellin ausgegeben wird, das klingt eins, zwei, eins, zwei: der feste und harte Tritt eines Bataillons. Wie sich, während der Schlacht, auf der Anhöhe bei Fehrbellin die Siegesfreude unter den Offizieren ausbreitet und den Prinzen bis zu seiner folgenreichen Tat hinreißt, das hat ganz den befeuernden Rhythmus eines hellschmetternden Fanfarenmarsches. Wie sich tiefste Beklommenheit auf die Kameraden legt, als dem Prinzen der Degen abgenommen wird, das scheint von einer leisen, langsamen Trauerweise getragen. Wie vollends der zweite Teil des fünften Akts gegliedert und gesteigert ist, das steht auf seine Art in nichts der Kunst eines großen Symphonikers nach, der im Finale die Sonne hinter den Wolken sichtbar werden läßt (bei Kottwitzens Rede), noch einmal die Themen des ganzen Tongedichts zusammenfaßt (in Hohenzollerns Erzählung) und hymnisch, jauchzend endet: Freude, schöner Götterfunken! In Staub mit allen Feinden Brandenburgs! Dieses allerfeinste Gehör hat Reinhardt aber nicht nur für die Melodien des Lagers und des Feldes. »Das Kriegsgesetz, das weiß ich wohl, soll herrschen, jedoch die lieblichen Gefühle auch.« Das Lamentoso, das die Frauen nach der falschen Kunde vom Tode des Kurfürsten anstimmen, hat in seinem schmerzensreichen Auf und Ab eine Modulation, die mich ebenso sehr wie durch ihren Gefühlsinhalt durch die Künstlerschaft dessen ergreift, der sie hervorgerufen hat. Welch einer Bühnenkunst werden wir teilhaftig werden, wenn Reinhardt erst alle großen Schauspieler der andern berliner Theater beisammen hat! Denn die Tonlosigkeit einzelner Strecken und wichtiger Szenen und, was schwerer wiegt, die Unbelebtheit eines ganzen Lebenselements dieser Dichtung ist nicht seine Schuld, sondern die Schuld von Darstellern oder Sprechern, die seinen Intentionen nicht gewachsen sind.

In dieser Dichtung gibt es ja kein Wort, das nebensächlich wäre. Es müßte also im Grunde für jede kleinste Rolle, selbst für ein paar Sätze eine autoritative Kraft einstehen. Für den Wachtmeister etwa, der mit dem Ruf: »Der Kurfürst lebt!« einen entscheidenden Umschwung der Stimmung herbeiführt, dürfte kein richtiger Schauspieler sich und der Direktion zu schade sein. Hier treten solche Einschnitte nicht mit der nötigen Schärfe heraus. Hier bleiben auch allerhand Kostbarkeiten ungehoben, die beispielsweise am Schauspielhaus aus der Finsternis des Unverständnisses und der Tapeziereraesthetik herausleuchteten. Nach Maximilian Ludwigs Sparren und Albert Heines Mörner ist es nicht leicht, den Sprechversuchen der Reinhardtschen Boten zuzuhören. Der Kleistsche Vers hat seine Tücken und verträgt es weder, so geglättet zu werden wie von Herrn von Wintersteins Hohenzollern, noch so zerhackt zu werden wie von Herrn Blümner, der sich für eine historisch ehrwürdige Figur wie den alten Derfflinger ein ausgiebigeres Charakterisierungsmittel einfallen lassen sollte. Soweit das alles aber hinter frühern Verkörperungen zurücksteht, soweit übertrifft das neue weibliche Geschlecht das alte. Die Kurfürstin hatte man bisher überhaupt noch nicht bemerkt. Vielleicht ist sie Kleists blasseste Gestalt. Adele Sandrock gibt ihr mit bester alter Redekunst so viel Haltung und so viel Empfindung, daß diese typische Landesmutter unwillkürlich eine Physiognomie erhält. Ihre Nichte Natalie wurde bisher als Chef eines Dragonerregiments manchmal den Heroinen überantwortet. Es ist eine Wohltat, daß Fräulein Heims nicht mit den Schritten einer Niebesiegten einherwuchtet, dafür aber das Herzchen auf dem rechten Fleck hat, und es ist ein wunderschöner Gedanke des Regisseurs Reinhardt, diese beiden Frauen, wie von ihren Schatten, ständig von einer jungen und einer altern Hofdame begleitet sein zu lassen, die aneinandergeschmiegt zur Seite stehen und bald mit nassen, bald mit frohen Augen auf die Geschicke ihrer Herrinnen blicken. Ihr unvergleichlich beredterer Gesinnungsgenosse, ein wahrhaft treuer Diener seines Herrn, ist der Obrist Kottwitz. »Du wunderlicher alter Herr!« So spielt ihn Wegener auch: einmal nicht mit dem behaglich breiten, baritonalen Brustton, sondern mit einem Zipperlein, das sich sogar auf die Stimme erstreckt hat, mit einem Gesicht, das den Ursprung des Zipperleins rötlich widerstrahlt, mit einem Humor, der Feuchtigkeit, aber nicht minder Gemüt bedeutet. Dieser Kottwitz ist am kräftigsten vom Geist des Preußenlustspiels erfüllt.

Eigentlich sollte das der Kurfürst sein. Denn er ist der Lenker Preußens wie des Lustspiels. Herr Wilhelm Diegelmann aus Frankfurt am Main ist ein äußerlich statuarischer Landesvater, der innerlich niemals in die Siegesallee und selten zu sehr in die Bürgerlichkeit gerät. Im Affekt des Herzens erinnert er, mit seinem leicht umflorten Baß, an Sonnenthal; in der Ruhe des Intellekts an Baumeister, von dem Laube sagte, daß er die besten Sachen unbesehen in die Tasche stecke. Herr Diegelmann hat als Kurfürst ganz dieselbe eminent dramatische Art einer abkürzenden Sachlichkeit, die sich auf keinem Wort, auf keiner Nuance festsetzt. Wenn das überhaupt seine Art ist, so wird es vielleicht nicht viele Rollen geben, die sie so gut vertragen wie dieser Hohenzollernfürst. Wenn es bewußte Charakteristik ist, dann zeugt es von einer nicht alltäglichen schauspielerischen Fähigkeit, wie viel Abwechslung Herr Diegelmann einem solchen angenommenen Ton abzugewinnen vermag. Nicht annähernd so selbstverständlich wirkt dagegen die geistige Überlegenheit des Mannes, der es wagen darf, mit dem Leben des Prinzen zu spielen, blos weil er sehen will, »wie weit ers treibt«, und sicher ist, ihn durch diese Prüfung zu erziehen. Diese souveränste Heiterkeit ist aber kaum noch eine künstlerische Aufgabe, sondern Gnade der Persönlichkeit.

Wo sie fehlt, fehlt Kleists Lustspiel die Transparenz. Wo Herr Kayßler den Prinzen spielt, wird es auch seiner Leichtigkeit und seines Glanzes, ja seiner psychologischen Wahrheit beraubt. Die berühmte Szene der Todesfurcht ist nämlich nur dann wahr und erträglich, wenn einem strahlend lebensdurstigen Temperament der Anblick des offenen Grabes, um kleistisch zu reden, das Gefühl verwirrt. Herr Kayßler ist von vornherein ein Grübler, ein Melancholiker, ein Finsterling, dem der Tod ein stets willkommener Gast sein müßte. Er ›macht‹ die Sonnigkeit des Wesens, die die Voraussetzung der ganzen Gestalt ist, und ist dadurch gezwungen, auch ihre meisten andern Eigenschaften zu machen. Da er kein Charakteristiker, sondern eine Natur ist, mißlingt es ihm. Von diesem Homburg geht nichts aus; es bleibt alles hinter der Rampe. Er mag Liebe still empfinden und sich von Angst die Eingeweide zerfressen lassen; aber er kann weder diese Liebe noch jene Angst stürmisch ausdrücken. Ein solcher Ausdruck und Ausbruch verzerrt sich ihm theatralisch. Reinhardt wird sich endlich darüber klar werden müssen, wie das Feld seines Lieblings begrenzt ist. Hebbel, Ibsen und Hauptmann haben ihre schicksalgezeichneten Jünglinge für ihn gedichtet. Shakespeare, Goethe und Kleist haben ihre Lebenssieger nicht für ihn gedichtet. Dabei wird er selbstverständlich nicht an den konventionellen Homburgs, sondern an Kainz und Matkowsky gemessen. Diesen Maßstab erreicht er nur in den Momenten einer gefaßten Männlichkeit. Das ist immerhin das Ziel des Prinzen von Homburg. Aber das Ziel ist ein Punkt, und der Weg ist eine Linie, und diese Linie ist das Drama. Den Weg, die Linie, das Drama ist Herr Kayßler schuldig geblieben und darum hat – es ist schmerzlich zu sagen – dem ›Prinzen von Homburg‹ auch die geistig belebteste und künstlerisch schönste Umgebung des Prinzen von Homburg letzten Endes nichts genützt.

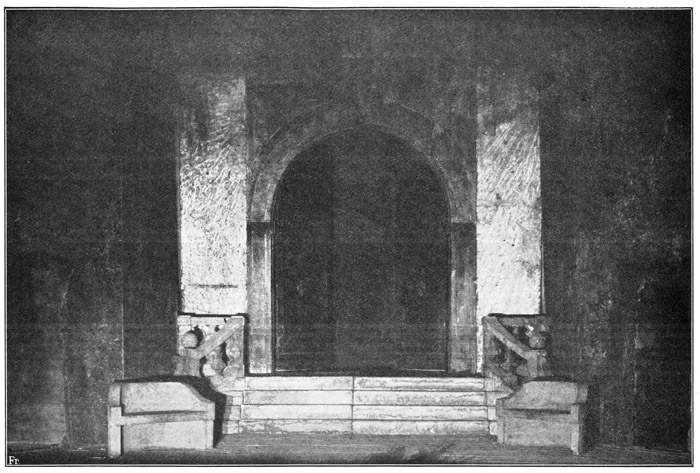

Richard Knoetel: Prinz Friedrich von Homburg. Erste Szene