|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Streit Pontchartrains mit den Bischöfen. Die Jesuiten gegen Pontchartrain. Der König in Verlegenheit. Der Streit bleibt unentschieden. Saint-Simons Schwager heiratet die dritte Tochter Chamillarts. Saint-Simons Stellung zu dieser Heirat. Das Verhalten der Herzogin von Lorge. Saint-Simons Aussprache mit Chamillart und seiner Frau. Saint-Simons Quellen. Die Villeroys.

Schon seit einiger Zeit glomm zwischen dem Kanzler Pontchartrain und den Bischöfen ein Streit unter der Asche, als eine neue Meinungsverschiedenheit mit dem Bischof von Chartres ihn ganz zu Ende dieses Jahres (1702) aufflammen ließ. Die Bischöfe, die das Recht hatten, ohne besondere Erlaubnis und kraft ihrer eigenen Autorität ihre gewöhnlichen für die Leitung und die Bedürfnisse ihrer Diözese bestimmten Erlasse, die kirchlichen Bücher und einige kurze, zum Gebrauche für die Kinder bestimmte, Katechismen drucken zu lassen, wollten aus dem doppelten Eifer des Königs gegen den Jansenismus und den Quietismus Kapital schlagen und sich nach und nach das Druckrecht für umfangreichere Lehrbücher aneignen, ohne eine Erlaubnis oder ein Privileg nötig zu haben.

Der Kanzler zeigte sich diesen Ansprüchen gegenüber nicht gefügig. Sie plänkelten eine Zeitlang miteinander: die Bischöfe, indem sie geltend machten, daß sie als Richter über den Glauben von niemand in ihren auf die Lehre bezüglichen Werken revidiert und korrigiert

Verfasser einer Menge kirchlicher Werke: das Studium der orientalischen Sprachen, namentlich des Hebräischen gestattete ihm, sich mit der Kritik der heiligen Schriften zu befassen, und er zog daraus Schlüsse, die von der kirchlichen »Wissenschaft« des 17. Jahrhunderts nicht angenommen werden konnten, die jedoch die modernen Philosophen und Exegeten der rationalistischen Schule wieder aufgenommen und entwickelt haben.

in Hirtenbriefen verurteilten: im September 1702.werden könnten, infolgedessen auch einer Erlaubnis, sie drucken zu lassen, nicht bedürften; der Kanzler, indem er sein altes Recht betonte und darauf hinwies, daß er, ohne sich irgendein Recht auf Beurteilung von Lehrfragen anzumaßen, die Pflicht habe zu verhindern, daß die Streitigkeiten sich unter diesem Vorwande so weit erhitzten, daß sie die Ruhe des Staates beeinträchtigten, zu verhindern, daß sich Gesinnungen einschlichen, die, da sie nur privater Natur, ganz danach angetan seien, sie zu verschärfen, zu verhindern endlich, daß die früher von den Bischöfen usurpierte und dann in erträgliche Grenzen gewiesene Herrschaft nicht von neuem wieder auflebe, und schließlich darüber zu wachen, daß sich in diese Werke nicht einschleiche, was mit den Freiheiten der gallikanischen Kirche nicht vereinbar wäre.

Diese Gärung dauerte an, bis die Bischöfe von Meaux und Chartres einen persönlichen Anteil an dieser Frage zu nehmen begannen. Es handelte sich für sie nämlich um die bereits druckfertigen Werke, die sie gegen Herrn Simon geschrieben hatten, einen unruhigen Gelehrten und Verfasser einer Menge kirchlicher Werke, unter andern einer Übersetzung des Neuen Testaments mit textkritischen und andern Anmerkungen, die der Kardinal von Noailles und der Bischof von Meaux in Hirtenbriefen verurteilten. Simon erhob Vorstellungen dagegen; die Bischöfe von Meaux und von Chartres schrieben daraufhin gegen ihn, und diese Werke waren es, die sie der Prüfung durch den Kanzler und seiner Autorität entziehen wollten, was den seit langem glimmenden Streit zum Ausbruch brachte.

Auf diesen Fall gestützt, wurden die Bischöfe energischer, sie behaupteten, es sei die Sache jedes einzelnen den verhaßten Anstrich des Jansenismus zu geben: der für den König das rote Tuch war; dies war einer der Gründe, die dazu führten, daß der Kanzler sich 1714 von seinem Amte zurückzog.von ihnen, in seiner Diözese die Erlaubnis zum Druck der Bücher über die Religion zu erteilen, und andere hätten kein Recht, sie zu prüfen oder ihren Druck zu gestatten oder zu verbieten. Der Streit wurde hitzig. Frau von Maintenon, die schon seit geraumer Zeit wenig mit Pontchartrain zufrieden und darum entzückt gewesen war, daß sie, seit er Kanzler war, in den Finanzen und der Marine nicht mehr mit ihm zu rechnen brauchte, außerdem vollständig vom Bischof von Chartres beherrscht wurde und mit dem Bischof von Meaux dank der Angelegenheit des Erzbischofs von Cambray wieder auf gutem Fuße stand, Frau von Maintenon, sage ich, erklärte sich für sie und gegen den Kanzler.

Der König, vollkommen besessen durch eine so mächtige Parteilichkeit und durch die Jesuiten, die den Pater von la Chaise gegen den Kanzler ins Treffen brachten, den sie als ihren Feind ansahen, weil er die Ordnung liebte und in allen Dingen, die mit Rom zusammenhingen, von einer peinlichen Genauigkeit und Vorsicht war, und nichts unterließen, um ihm beim Könige den verhaßten Anstrich des Jansenismus zu geben, der König war natürlich in Verlegenheit: der Kanzler wies ihm das Neue dieser Ansprüche nach und machte ihm den ungeheuern Mißbrauch klar, der damit getrieben werden könne, wenn jedes Buch über Religion einzig und allein von den Bischöfen abhinge, sowie die Gefahr, welche der Ehrgeiz derjenigen unter ihnen, die ihre Blicke nur auf Rom geheftet hielten, sehr bedenklich machen würde, und die andere, die in dem Bestreben liege, alles wie ehemals in den Bereich der Religion zu ziehen, um unabhängig alles zu beherrschen.

Der König fürchtete sich also, eine Frage zu entscheiden, die er mit einem Worte erledigt, die aber die Jesuiten erzürnt und Frau von Maintenon verstimmt hätte. Er bat daher die Parteien, den Versuch zu machen, sich freundschaftlich zu vergleichen und hoffte, wenn er sie sich selbst überlasse, würden sie schließlich, des Krieges müde, zu diesem Entschlusse kommen, den er ihnen immer wieder nahelegte. In der Tat liehen beide, da sie daran verzweifelten, eine Entscheidung des Königs zu erzielen, folglich alles zu erreichen, was sie beanspruchten, das Ohr einem Vergleiche, den der Kardinal von Noailles und die Bischöfe von Chartres und Meaux allein für sich eingingen. Die Bischöfe hatten vielleicht ihre Ansprüche höher gespannt als ihre Hoffnungen, um mehr herauszuschlagen, und der Kanzler entschloß sich, besorgt, dem Könige beschwerlich zu fallen und infolge der Geschicklichkeit der Jesuiten und der Machenschaften Frau von Maintenons, die Verstimmung des Monarchen auf seine Person gelenkt zu sehen, ebenfalls, dem Streit ein Ende zu machen und dabei so wenig wie möglich zu opfern.

Man kam also endlich überein, daß die Bischöfe den ebenso neuen wie ungeheuerlichen Anspruch, ausschließlich über den Druck aller auf die Religion bezüglichen Bücher zu entscheiden, fallen ließen, daß sie sie aber (was ihnen nicht bestritten worden war) zensurieren und ferner die von ihnen selbst verfaßten religiösen Werke ohne Erlaubnis drucken lassen könnten; welch letzterer Artikel noch zu Weiterungen führte. Ferner wurde bezüglich der Kirchenbücher festgesetzt, daß sie, soweit sie die Heiraten beträfen, mit Rücksicht auf die Interessen des Staates der Prüfung und Autorität des Kanzlers unterworfen sein sollten. Was dann die Schriften gegen Herrn Simon anlangte, so sollte darin etwas abgeändert werden, was der Kanzler nicht billigte.

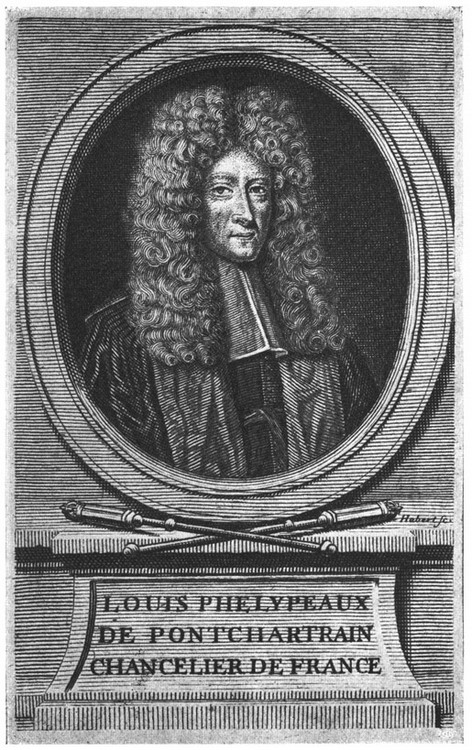

Der Kanzler Pontchartrain

So endigte die Angelegenheit, doch das Gift blieb im Herzen zurück: weder die Jesuiten, noch die Bischöfe – aus verschiedenen Gesichtspunkten –, noch Frau von Maintenon – mit Rücksicht auf ihren Beichtvater – konnten es verwinden, daß ihnen ein so schöner Schlag mißglückt war, ebensowenig der Kanzler, daß er sehen mußte, wie sie Rechte davon trugen, die ebenso neu wie gefährlich waren. Das führte später zwischen ihnen zu einem Kampfe über den Punkt, der die von den Bischöfen selbst zu verfassenden religiösen Bücher betraf: sie behaupteten, daß diese Bezeichnung die ganze Materie der Lehre betreffe, während der Kanzler daran festhielt, daß sie sich auf die liturgischen Bücher, die Meßbücher, die Rituale u. dgl. beschränke.

Zu einer Entscheidung über diese Frage kam es nicht; aber der Kanzler, der bei den Jesuiten nichts zu verlieren, noch bei Frau von Maintenon etwas zurückzugewinnen und über das Bücherwesen zu befinden hatte, erreichte seinen Zweck durch genaue Kontrolle und hielt daran fest, nur solche Bücher drucken zu lassen, die der Prüfung durch die staatliche Autorität unterworfen worden waren. Der Bischof von Meaux alterte, er liebte den Frieden und war kein Feind des Kanzlers; der Bischof von Chartres, der mit Saint-Cyr vollauf zu tun hatte und immer mit den persönlichen Angelegenheiten des Königs und Frau von Maintenons als der intime Vertraute ihrer Ehe beschäftigt war, betätigte sich außerhalb dieses Bereiches kaum mehr, unter den andern Bischöfen aber war keiner, oder doch nur sehr wenige, die durch ihre Werke imstande gewesen wären, den Streit weiterzuführen.

Diese ganze Angelegenheit hatte aber zur Folge, daß das Verhältnis des Kanzlers zu Frau von Maintenon im Heirat meines Schwagers: Guy de Durfort-Lorge, Graf, später Herzog von Quintin; siehe Register.wesentlichen schlecht blieb. Im Verein mit den Jesuiten brach sie ihm allmählich beim Könige das Kreuz, doch ohne ihm dessen Achtung noch eine gewisse natürliche Vorliebe zu rauben, die er stets für ihn gehabt hatte, eine Vorliebe, die zu pflegen und wieder auf die alte Höhe zu bringen, was ihm bei einiger Mühe leicht gelungen wäre, die Verstimmung über diese Abkühlung den leicht verletzbaren Kanzler verhinderte.

Das Jahr endigte mit der Heirat meines Schwagers mit der dritten Tochter Chamillarts. Schon im Sommer war in der Gesellschaft davon gesprochen worden, so daß ich mich veranlaßt sah, die Marschallin von Lorge zu fragen, was für eine Antwort ich auf die Frage geben solle, die man in dieser Angelegenheit an mich richtete. Sie versicherte mir, diese Gerüchte seien ganz unbegründet, woraufhin ich mit ihr freimütig über eine Heirat sprechen zu können und zu müssen glaubte, die in Anbetracht der Familie der Braut und des Drum und Dran so wenig begehrenswert war, ein Mangel, der nicht durch ein großes Vermögen ausgeglichen wurde, über eine Heirat, die auch nicht zu großen Hoffnungen berechtigte und noch dazu mit einem Schwiegersohn wie la Feuillade belastet war, in den Chamillart sich vernarrt hatte. Ich fügte alsbald hinzu, daß eine Tochter des Herzogs von Harcourt durch ihre Geburt, durch die glänzende Stellung Harcourts, durch die große Altersüberlegenheit meines Schwagers über die Kinder des Herzogs, die ihm die Erstlinge seiner Gunst verschaffen würde, eine weit passendere Partie sein würde.

Ich fand damit keinen Beifall und ließ die Sache auf sich beruhen. Der Herzog von Lauzun, der es angesichts der bevorstehenden Operation des Herzogs von Lorge nicht hatte vermeiden können, sich allmählich wieder zu nähern und der, wie man mit Überraschung gesehen hatte, nach allem, was vorhergegangen war, die Marschallin von Lorge in sein Haus genommen und während der ersten Tage nach unserem gemeinsamen Verluste bei sich behalten hatte, wollte Nutzen aus der Heiratsangelegenheit ziehen. Er rechnete darauf, durch Betreibung der Heirat seiner Tochter bei dem allmächtigen Minister einen Stein ins Brett zu bekommen, und daß, wenn er sein Schwager würde, diese Verwandtschaft ihm die Tür zum Herzen und Geiste Chamillarts öffnen und ihn in die frühere Gunst des Königs wiedereinsetzen werde. Es kostete ihn keine Mühe, die Marschallin dazu zu überreden, die keinen sehnlicheren Wunsch hatte als diesen, ebenso den jungen Mann, dem er weis machte, daß infolge dieser Heirat in seinen Händen alles zu Gold werden würde.

Alles geschah und wurde abgemacht, ohne daß Frau von Saint-Simon oder ich, außer auf Umwegen, etwas davon erfuhren. Ich fragte die Marschallin darüber, die mir nur zugab, daß die Sache schon weit gediehen sei. Ich konnte mich nicht enthalten, ihr noch einmal meine Meinung zu sagen, fügte aber hinzu, was meine Person angehe, so sei mir nichts willkommener, doch fürchtete ich aus mehreren Gründen sehr, daß sie und ihr Sohn diesen Schritt bereuen würden. Daraufhin sprach sie offener zu mir, und ich erkannte so deutlich, daß die Sache abgemacht war, daß ich Chamillart bereits am andern Morgen meine Glückwünsche aussprechen zu müssen glaubte. Was mich dazu bewog, war die Erinnerung an einen Rat, den mir im Sommer, nachdem ich die Marschallin über die umlaufenden Gerüchte befragt, Frau von Noailles gegeben hatte. Sie hatte mir nämlich empfohlen, mich wohl zu hüten, Widerwillen gegen diese Heirat zu zeigen, weil die Chamillarts von meinen Bedenken unterrichtet seien und die Sache abgemacht sei.

Ich suchte also Chamillart auf, den ich nur kannte, wie man eben die Leute in hervorragender Stellung kennt, und mit dem ich nur gesprochen, wenn ich, was sehr selten der Fall war, offiziell mit ihm zu tun hatte. Er verließ um meinetwillen die Finanzdirektoren, mit denen er arbeitete. Der Empfang war der denkbar liebenswürdigste. Ich beschränkte mich auf die Glückwünsche, als dieser Minister, zu dem ich nicht die geringste Beziehung hatte, anfing, mir die Einzelheiten der Heirat zu erzählen und sich bei mir über das Verhalten der Marschallin von Lorge ihm gegenüber zu beklagen. Er sagte mir, daß diese bereits im Sommer beschlossene Heirat bis auf diesen Tag durch alle möglichen Verwickelungen verzögert worden sei, und öffnete mir sein Herz so sehr, daß ich mich nicht enthalten konnte, ihm ebenso freimütig zu antworten.

Er teilte mir mit, daß eine Pension von 20 000 Livres, die der Herzog von Quintin beim Tode seines Vaters erhalten hatte, allein zum Besten der Heirat gegeben worden sei, und er zeigte mir einen Brief der Marschallin, den er dem Könige vorgelesen hatte, dessen Ausdrücke mich erröten machten. Ich glaube, es gibt kein Beispiel für eine erste Unterredung zwischen zwei einander so wenig bekannten und in ihrem Alter und ihrer Stellung so verschiedenen Männern, die so von gegenseitigem Vertrauen getragen gewesen wäre, von einem Vertrauen, das in diesem Falle zuerst von Chamillart ausging. Man muß darüber um so überraschter sein, als man sehen wird (ich werde es bald erzählen), daß der deren Mitgift sich nur auf 100 000 Taler belief: statt der üblichen 200 000 Livres gab der König ausnahmsweise 300 000, damit Chamillart die 100 000 nicht aus seinen eigenen Mitteln herzugeben brauchte.Minister mehr als unterrichtet war von meiner Abneigung gegen diese Heirat, und daß die Marschallin von Noailles mich getreulich gewarnt hatte.

Mittwoch, den 13. Dezember, gingen wir nach l'Étang, wo der Bischof von Senlis meinen Schwager mit seiner Nichte vermählte, deren Mitgift sich nur auf 100 000 Taler belief, wie die ihrer Schwester, der Herzogin von la Feuillade, wozu noch Wohnung und Verpflegung in Versailles, Fontainebleau und Marly kamen, was mir die Benutzung der Gemächer verschaffte, die der Marschall von Lorge im Schlosse von Versailles innegehabt hatte.

Die Hochzeit war groß und glänzend; nichts läßt sich mit der Freude des Ministers und seiner Familie vergleichen, nichts kam den Aufmerksamkeiten des Herzogs von Lauzun gleich, nichts denen Chamillarts für Frau von Saint-Simon und mich, und nicht nur Chamillarts, auch seiner Frau, seiner Töchter und sogar der intimen Freunde, die er eingeladen hatte. Wenn ich schon über die Offenheit erstaunt gewesen war, mit der er das erste Mal zu mir gesprochen hatte, so war ich es noch mehr über die Art, wie er mich um meine Freundschaft bat: die allergrößte Höflichkeit und Eindringlichkeit wetteiferten in seinen Ausdrücken, und ich sah sie von der Lauterkeit des Verlangens danach beherrscht. Ich war verwirrt; es entging ihm nicht. Ich verhielt mich ihm gegenüber, wie ich es in einem ähnlichen Falle mit dem Kanzler Pontchartrain getan hatte: ich gestand ihm offenherzig meine engen Beziehungen zum Vater, meine Freundschaft mit dem Sohne, die Freundschaft Frau von Saint-Simons und Frau von Pontchartrains, die Kusinen, aber enger verbunden seien als leibliche Schwestern, und ich sagte ihm, daß, wenn er unter dieser Bedingung meine Freundschaft wünsche, ich sie ihm von ganzem Herzen schenken würde.

Dieser Freimut rührte ihn; er sagte mir, er vergrößere seinen Eifer, meine Freundschaft zu erlangen: wir versprachen sie einander und haben sie uns stets zärtlich und getreulich durch alle Zeiten bis zu seinem Tode bewahrt. Er stand sich über die Maßen schlecht mit dem Kanzler und seinem Sohne und diese mit ihm; jeder suchte dem andern das Schlimmste anzutun. Ich glaubte daher, nachdem ich l'Étang verlassen, ihnen sagen zu müssen, was zwischen Chamillart und mir vorgegangen war. Der Kanzler empfing mich, wie Herr von Beauvillier es in einem ähnlichen Falle mit ihm gemacht hatte, seine Tochter und Schwiegertochter desgleichen, sein Sohn so gut, wie es seiner Natur nach möglich war.

Beide Teile zeigten so viel Rücksicht gegen mich, und zwar stets, daß sie in meiner Gegenwart, wenn jemand anders zugegen war, niemals voneinander sprachen. Wenn sie mit mir allein waren, legten sie sich nicht soviel Zwang auf: sie glaubten, meiner sicher sein zu können und haben sich nie darin getäuscht.

Ich wurde auf diese Weise ein intimer Freund Chamillarts; dieselbe enge Freundschaft verband mich bereits mit den Herzögen von Beauvillier und Chevreuse und ebenso mit Pontchartrain und, soweit dies bei ihm möglich war, mit seinem Sohne. Dies weihte mich in viele wichtige Dinge ein und verlieh mir am Hofe ein für mein Alter ungewöhnliches Ansehen.

Chamillart ließ mich nicht lange auf Beweise für seine Freundschaft warten. Ohne daß ich daran gedacht hätte, wollte er mich mit dem Könige wieder aussöhnen. Obgleich er damit keinen Erfolg hatte, wurde ich diesen Versuch doch gewahr. Eines Tages, als ich mit seiner Frau darüber sprach, zeigte sich in ihrer Miene ein noch größeres Vertrauen als sonst, und sie sagte zu mir, sie sei entzückt, daß ich mit ihnen zufriedener sei, als ich gedacht hätte. Da es ihr schien, als verstehe ich diese Sprache nicht, sagte sie mir, sie wüßten wohl, daß ich ganz dagegen gewesen wäre, daß mein Schwager ihre Tochter heirate, sie gestehe mir aber, daß sie sehr neugierig sei, die Gründe zu erfahren.

In meiner Überraschung sagte ich ihr schnell entschlossen, das sei richtig, und da sie die Gründe wissen wolle, würde ich sie ihr mit derselben Offenheit sagen. Es war indessen nicht am Platze, ihr gegenüber ganz offen zu sein: ich sagte ihr, ich hätte, was die Heirat angehe, stets gedacht, daß man niemals Töchter von Leuten heiraten dürfe, die stärker seien als man selbst, vor allem nicht Töchter von Ministern, da diese so selten umgänglich und billig seien, um nicht von dem erdrückt zu werden, was man gewählt hat, um sich darauf zu stützen und vorwärtszukommen; daß eine gleiche Heirat jeden Teil nötige, zu gleichen Teilen von dem Seinigen zu geben und mit mehr Recht auf die Eintracht der Familien hoffen lasse; daß ich aus diesem Grunde nicht für ihre Heirat gewesen sei und die mit einer Tochter des Herzogs von Harcourt vorgeschlagen hätte, aus den oben angeführten Gründen. Hier lenkte ich ab, indem ich ihr versicherte, wenn ich sie und ihren Gemahl so gekannt hätte, wie ich sie jetzt kennte, so hätte ich die Heirat eifrig betrieben, anstatt der Marschallin davon abzuraten.

Die Offenheit meiner Antwort und der geringe Anstoß, dessen es bedurft hatte, um sie herbeizuführen, gefiel Frau Chamillart so, daß sie mir erklärte, sie müsse mir durch die ihrige entgelten. Sie teilte mir mit, daß bereits im voraufgegangenen Winter über die Heirat meines Schwagers mit der jetzigen Herzogin von la Feuillade verhandelt worden sei, und daß die Marschallin von Lorge, als nichts daraus wurde und die Hochzeit mit Herrn von la Feuillade zustande kam, durch Frau von Chamilly und durch Robert alles versucht habe, um ihre dritte Tochter zu bekommen und endlich selbst die Angelegenheit betrieben habe. Sie versicherte mir weiter, daß die Sache so gut wie abgemacht gewesen sei, als die Marschallin mir im vergangenen Sommer auf meine Frage antwortete, daß die Gerüchte von der Heirat der Begründung entbehrten, was mich dazu veranlaßte, gegen diese Heirat und für die mit Fräulein von Harcourt zu sprechen; daß die Marschallin unmittelbar darauf unter einem andern Vorwande nach l'Étang ging und bei Gelegenheit dieser Reise, die Frau Chamillart mir durch Nennung gewisser Umstände in die Erinnerung zurückrief, während sie sich mit ihr über die Heirat besprach, erklärte, ich sei durchaus dagegen und befürworte die Verbindung mit Fräulein von Harcourt.

Ich schenke mir die Betrachtungen über diesen Streich und seine Folgen; ich habe ihn aber nicht mit Stillschweigen übergehen wollen, um zu zeigen, was für wackere Menschen Herr und Frau Chamillart waren, daß sie sich nach dem Vorgefallenen so zu mir stellten und sogar den ersten Schritt taten. Das besiegelte unsre Freundschaft und innige Verbindung.

Diese Heirat hatte das Schicksal, das ich der Marschallin vorausgesagt: für sie und das Paar war sie von Eisen und für mich von Gold – nicht in finanzieller Hinsicht, da wir, Frau von Saint-Simon und ich, stets einen Abscheu vor dem gehabt haben, was man am Hofe Geschäfte machen nennt und wodurch sich so viele Leute vom höchsten Range bereichert haben, sondern durch die Annehmlichkeit, im Besitze von Chamillarts Vertrauen zu sein, durch die Dienste, die ich infolgedessen meinen Freunden zu leisten und von ihnen für mich selbst zu erlangen in der Lage war, und durch die Befriedigung meiner Neugier bezüglich der wichtigsten Angelegenheiten des Hofes und des Staates, wodurch ich täglich über alles auf dem laufenden war.

Ich bewahrte Frau Chamillart dieses Geheimnis, ausgenommen ihrem Manne gegenüber, mit dem ich eingehend darüber sprach, und gegenüber Frau von Saint-Simon, die billigerweise davon unterrichtet werden mußte. Es genügt, wenn ich erwähne, daß die Ehe des Herzogs von Quintin mit Fräulein Chamillart, solange sie dauerte, ganz verquer ging, daß mein Schwager sich vollends ruinierte, indem er unmittelbar nach seiner Hochzeit den Dienst quittierte, ohne sich durch das Anerbieten, ihn außer der Reihe zum Brigadier zu machen, zurückhalten zu lassen, und daß Frau von Saint-Simon und ich stets die Vertrauten der Schmerzen Chamillarts und dieses ganzen traurigen Familienlebens waren.

Die Marschallin von Lorge hatte sich weder ihre Achtung noch ihre Freundschaft erworben; sie entschloß sich zu einem sehr zurückgezogenen Leben: dies war wohlgetan für die andere Welt und kaum weniger für diese. Man muß zu ihrem Lobe sagen, daß sie endlich in sich ging, und daß ihr Leben streng, bußfertig, voll von guten Werken und ganz zurückgezogen war.

Ich hätte diese betrüblichen und wenig interessanten Einzelheiten mit Stillschweigen übergangen, wenn es

Seine Töchter: Mme de Dreux, Mme de la Feuillade und Mme de Quintin-Lorge.

von den mir befreundeten Palastdamen: Mme de Nogaret, Mme de Levis, Mme de Roucy, Mme du Châtelet, wozu noch die Gräfin von Mailly und die Herzogin von Lude kamen.mir nicht durchaus notwendig erschienen wäre, den Ursprung und die Grundlage der innigen Beziehungen zu zeigen, die in der Folge zwischen Chamillart und mir zutage treten werden.

Seine Töchter, deren volles Vertrauen ich ebenfalls genoß, unterrichteten mich von tausend kleinen Frauengeschichten, die oft wichtiger waren, als sie selbst glaubten, und die mir die Augen über eine Unzahl bedeutungsvoller Verbindungen öffneten, besonders im Zusammenhang mit dem, was ich von den mir befreundeten Palastdamen und von der Herzogin von Villeroy erfuhr, mit der ich, ebenso wie mit der Marschallin, ihrer Schwiegermutter, sehr intim war, hatte ich doch die Freude gehabt, die vollkommenste Versöhnung zwischen ihnen zustande zu bringen und sie bis zu ihrem Tode dauern zu sehen, nachdem sie sich lange Jahre so schlecht wie möglich gestanden hatten.

Ich stand auch sehr gut mit dem Herzog von Villeroy, konnte mich aber nicht an die großen Airs des Marschalls gewöhnen: ich fand, daß er überall, wo er sich befand, die Luft wegpumpte und daraus eine pneumatische Maschine machte; ich verhehlte das weder seiner Frau, noch seinem Sohne, noch seiner Schwiegertochter, und sie lachten darüber, es gelang ihnen aber nie, mich daran zu gewöhnen. Der alte Herzog von Gesvres verheiratete sich: er war seit drei Monaten Witwer.