|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das weit vorragende Blätterdach meines niedrigen Hauses schützte mich und meinen Arbeitstisch gegen die Mittagsglut der Tropensonne. In allen Farben zitterten die Hitzwellen über den träg hinfließenden Wassern des Lohaliflusses. Kein Blättchen an den Bäumen regte sich, kein Vöglein hüpfte in den Zweigen. Selbst die Schwarzen im Dorfe ruhten im Schatten ihrer Hütten.

Da lassen sich Schritte vernehmen in der Stille; vernehmbar nicht durch das Auftreten beschuhter Füße, sondern durch das rhythmische Schwirren der Messingspiralen, die des weiblichen Geschlechtes Festschmuck an Füßen und Armen bilden, sich erweiternd von den Fußknöcheln bis an die Knie, von den Handwurzeln bis an die Ellbogen. Die Schritte kamen näher; sie hielten inne vor dem Aufgang zu meinem Hause. Ich erhob die Augen.

»Tritt heran, Kind«, rief ich dem etwa siebenjährigen Mädchen zu. Es stutzte und zitterte. Der Einladung folgend, erstieg es die Stufen, stand dann still, schlug dreimal die Hände zusammen zum Gruß, so daß die Spiralen wie Zimbeln ertönten und weiter schwirrten.

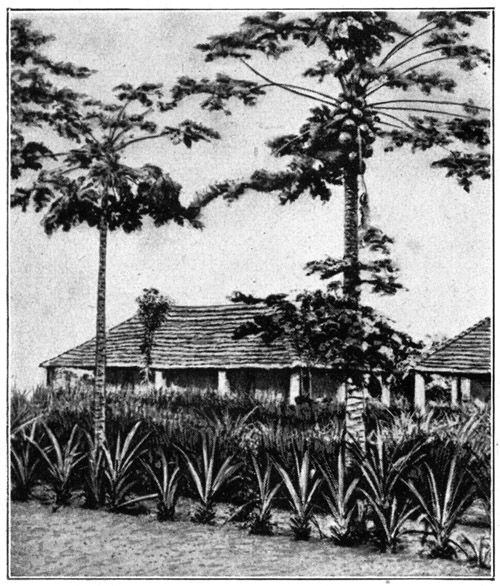

Bild 13. Papai- (Melonenbaum) und Ananaspflanzung.

Bild 14. Wohnhaus der Missionäre in Basoko.

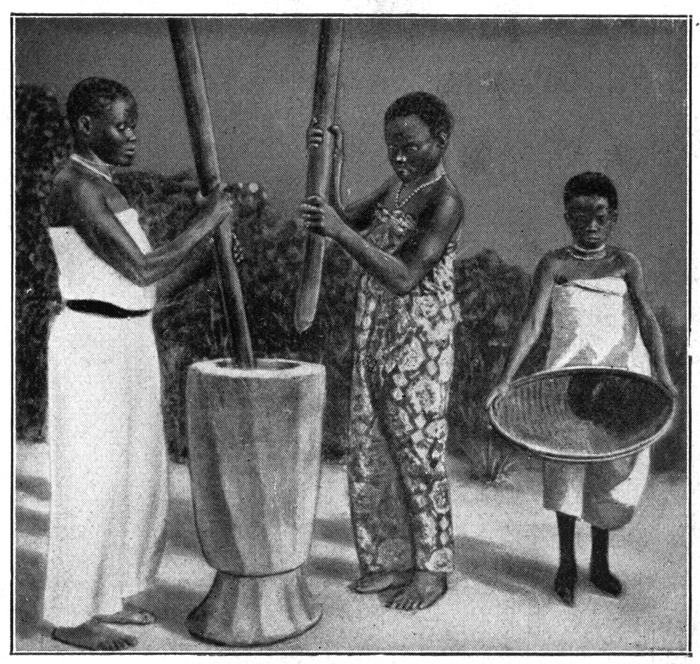

Bild 15. Christinnen stampfen Reis.

Bild 16. Schwarze Engelchen bei der Fronleichnamsprozession.

Vor mir stand eine echte Tochter der Wildnis; mein Auge war wie geblendet vom Schmuck, den sie angelegt hatte, um mich, den Weißen, zu ehren. Das Kupfer und Messing an Händen und Füßen blitzte im Sonnenglanz. Mit feuerroter Gulafarbe war der Körper bis zum Kopf bestrichen. Ein weißer Strahlenkranz aus Leopardenzähnen lag um ihren Hals. Zierliche Elfenbeinstäbe durchkreuzten wie Nadeln das Kraushaar, aus welchem Ölbächlein auf den Körper herniederflossen.

»Bist du nicht Betachoa, die Vorsängerin und Vortänzerin unter den Kindern des Dorfes Songoli? Und du hast keine Furcht, da du heute zum ersten Mal zu einem Weißen gehst?«

»Ich, Herr, ich fürchte mich sehr, aber Sina, meine Leibesschwester, schickt mich zu dir. Ich liebe Sina, sie hat einen Vater mit mir, und dieselbe Frau meines Vaters ist meine und ihre Mutter; nur wir zwei so. Sina ist krank; sie schickt mich zu dir. Du, Weißer, seiest Seelenarzt, sagen die Leute. Sina ist krank; ihr Fleisch ist Feuer, und kein Wasser ist mehr in ihr. Komm, Weißer, heile Sina, denn ich liebe sie; sie ist ja meiner Mutter Kind!«

»Betachoa, dein Schmerz ist mein Schmerz. Ich kenne Sina nicht; du sollst mir den Weg zu ihr zeigen. Warte, ich hole die Medizin für sie. In die Seele wird sie jedoch nur dringen, wenn Gott mir hilft.«

Es war mir gleich klar, daß es sich um eine Lungenentzündung handle, die so viele Neger hinwegfegt, weil sie wegen der ungenügenden Bekleidung dem Temperaturwechsel zu sehr ausgesetzt sind. In Eile raffte ich deshalb zusammen, was ich für diesen Fall gebrauchen konnte: Orangenblütentee, Aspirin, ein Leintuch und eine Wolldecke, griff nach meinem Tropenhelm, pflückte ein paar goldgelbe Orangen, rief eine Frau der Mission als Wärterin herbei und machte mich auf den Weg, von Betachoa geführt.

Hinter den Hütten lag Sina im Hofe auf dem nassen Boden, um Kühlung zu empfinden, und von Zeit zu Zeit goß ihr die Mutter kühles Wasser auf die Brust – so pflegen es die Neger zu tun und töten damit in ihrem Unverstand die Kranken.

Meine erste Sorge war denn auch, eine trockene Hütte zu suchen, ein Bambuslager errichten und Bananenblätter darauf schichten zu lassen. Dann wurde Sina auf dieses Bett gelegt. Ich gab ihr zur Erfrischung und Befeuchtung der Zunge etwas Orangensaft, dann zuckersüßen Blütentee. Es folgten die kalten Umschläge um die Brust und darüber wurde die Wolldecke gelegt. Ich verließ die Kranke wieder, während die Wärterin zurückblieb, meine Anweisungen weiterhin auszuführen.

Schon am andern Tage kam Betachoa freudestrahlend mit guter Nachricht und bettelte nochmals von den süßen Früchten. Am zweiten Tag kam Sina selber, gestützt auf ihre Schwester – die Neger sind ja nicht wie wir: sie lassen sich auch durch Krankheit nicht auf ein Lager fesseln und der Freiheit berauben. Sie kriechen herum, bis der Tod sie hinstreckt. Bei ihrem Anblick ward ich erst unwillig, den Heilungsprozeß gestört zu wissen. Dann dachte ich, sie sei wohl gekommen, wie es viele ihresgleichen bei Genesung zu tun pflegen, nämlich um Bezahlung oder ein Geschenk zu erbitten. Die Mentalität des Negers ist verschieden von der unsern! Wir bezahlen den Arzt, weil er für uns gearbeitet und uns Gutes getan hat; der Neger aber denkt: wegen des Kranken hat der Arzt den Ruf eines tüchtigen Mannes erhalten, und dafür soll er bezahlen.

Doch Sina verriet eine edlere Seele; den rechten Ellbogen auf der linken Handfläche auflegend und mit Arm und Hand ihren Worten Nachdruck gebend, sprach sie nicht nach unsrer Sitte ein bloßes »Danke vielmal« aus, sondern zählte nach Negerart die empfangenen Wohltaten auf: »Weißer, Arzt Gottes, du hast mir Gutes getan: so ruft mein ganzes Wesen. Deine Seele liebt uns schwarze Kinder. Mir bist du Vater geworden! Beinahe war ich tot, durch dich lebe ich wieder. Das Band, das meine Seele an den Leib knüpft, war am Reißen – du hast mir Seele und Leib wieder zusammengeknüpft. Feuer verzehrte meine Brust – du hast es gelöscht durch die Süßigkeit deiner Früchte …«

»Sina, nicht ich, sondern Gott, dessen Arbeit ich tue, hat dir neues Leben gegeben, weil er dich lieb hat. Er ist dein Vater. Ihm danke und ihn liebe. Doch, Mädchen, die Krankheit ist in dir noch nicht erloschen. Geh und bleib in deiner Hütte; wie die Wärterin es dir sagt, so tue. Wenn du ihr genau folgst, dann darfst du täglich deine Schwester zu mir schicken und bei mir für dich Speise holen lassen, bis du bei Kräften bist.«

Ich hatte dankbares Erdreich getroffen. Sina gehorchte und wurde gesund, und gleich nach ihrer Gesundung kam sie in den Unterricht, um Gott, den Retter ihres Lebens, kennen und lieben zu lernen. Es war nicht leicht, von ihrem Vater die Erlaubnis zu erlangen. Während die Knaben, wenn sie der Mutter entwöhnt sind, bald Herr ihrer selber sind, benehmen sich die Eltern den Mädchen gegenüber ganz anders; sie leben in der ständigen Angst, diese möchten ihnen entgehen und sie selber so nicht von einem Freier die ersehnte Kaufsumme für ihre Tochter erhalten. Doch Sina wußte den Vater zur Überzeugung zu bringen, daß sie nur durch die Mission und durch Gott noch am Leben sei, und er schwieg endlich zu ihrem Beginnen. Auch nicht einen Tag hat sie im Unterricht und Gebet gefehlt die drei Jahre ihrer Katechumenatszeit hindurch. Nach gutem Ergebnis der Prüfung spendete ich ihr am Auferstehungsfest das neue Leben in Christo durch die heilige Taufe und gab ihr den Namen Elisabeth. Ihre glänzenden Augen zeugten von ihrem Seelenglück und ihrer Freude, und ihre festen Antworten gaben mir die Gewißheit über ihren entschiedenen Willen, die Taufunschuld, versinnbildet durch ihr weißes Taufkleid, unbefleckt zu bewahren, also ein wahrhaft christliches Leben zu führen und ihren Gespielinnen eine Leuchte auf dem Wege zu Gott sein zu wollen.

Während der heiligen Feier stand draußen und schaute neugierig durch das offene Kirchentor herein Sinas Schwester Betachoa im heidnischen Festschmuck. Zwar hatte sie oft erklärt: »Eine Seele habe ich mit Sina«, doch den süßen Einladungen ihrer Schwester, ihr zum Unterricht zu folgen, hatte sie kein Gehör geschenkt. »Tanzen will ich und schwimmen, Fische fangen und Fische essen. Dieser Unterricht gibt Hunger, Fische gibt er nicht.«

Elisabeths christliches Leben gereichte dem Missionar zum Trost, den Christen und Katechumenen zur Erbauung; bei groß und klein war sie beliebt. Bescheiden, aber fest lebte sie nach ihrem Glauben. Jeden Sonntag war sie am Tisch des Herrn. An Feiertagen holte sie vorsichtig ihr weißes Taufkleid hervor und legte es an zum Gottesdienst und zur heiligen Kommunion; dann packte sie es wieder sorgfältig ein, daß es ja nicht befleckt werde. Noch mehr aber wachte sie über ihre Seele, daß sie inmitten der heidnischen Verderbnis rein bleibe. Betend hafteten ihre Blicke auf dem Bild des gekreuzigten Heilands; ihre Lippen und ihre erhobenen Hände zeugten von innerer Andachtsglut. Sie stärkte sich unterm Kreuz des Erlösers zum Kampfe. Er sollte kommen, und Elisabeth bestand ihn.

Sie mochte dreizehn Jahre zählen, ein Alter, in dem die schwarzen Mädchen selten noch bei ihren Eltern sind. Da erschien eines Tages auch im Dorfe Songoli ein schon älterer Mann, Mokulu, aus dem Turumbustamm, als Mediziner und Zauberer im Lande bekannt und bereits Besitzer von achtundzwanzig Weibern. Vor Elisabeths Vater ließ er seine Träger halten und die Kaufschätze niederlegen: 200 blanke Kupferringe, 5 Lanzen, 20 Kriegsmesser, ein langes Netz, eine Ziege und einen Hund. »Zähle, Alter«, rief er dann; »diese Schätze sagen dir nichts? Sie sollen dein sein: gib mir dafür deine Tochter Sina zur Frau.« Der Angeredete hatte prüfenden Auges zugesehen und schweigend überlegt; hatte gezählt, ob die Zahl der Ringe auch stimme. Je fünf, viermal genommen, lagen in einer Reihe, seine zwanzig Finger (d. i. zehn Finger und zehn Zehen) hatten ihm beim Zusammenzählen geholfen. Nach jedem zwanzig hatte er ein Stück Bananenstengel vor sich hingelegt, bis es zehn waren. Und nun schmunzelte er zufrieden, klatschte in die Hände vor Freude und rief: »Es reicht, das Geschäft ist abgeschlossen. Sina, Sina, komm herbei! Hier ist dein Mann! Du mußt fort aus meinem Hause; du gehörst nun ihm. Fort zieh mit ihm in die Dörfer der Turumbu!«

Elisabeth war nicht wenig erschrocken. Sie kannte ja die Sitten ihres Stammes und das Los aller Mädchen; es war ihr klar, daß es für sie hier nichts mitzureden gab: eine Wahl läßt der heidnische Vater seiner Tochter nicht. Sie ist verkauft und wird abgeführt, nötigenfalls gebunden, getragen, geschleppt. Doch sie war sich ihrer Christenpflicht gar wohl bewußt. Oft schon hatte sie nachgedacht, wie sie, wenn diese böse Stunde komme, einen Ausweg finden würde. Sie hat bei der Taufe der Polygamie entsagt und Gott Treue geschworen. Auch ihrem Vater hatte sie das längst anvertraut. Er hatte geschwiegen und sie so im Wahn gelassen, er gewähre ihr Freiheit, nach christlichem Gesetz zu heiraten. Jetzt war das »Geschäft« zu verlockend gewesen, und er hat sie wie eine Heidin verkauft.

Sinnend machte sich Elisabeth um die Hütte zu schaffen. Während nun die beiden unfeinen Geschäftsleute die Ringe zu fünf und zwanzig zusammenbanden und dem erfrischenden Palmsaft reichlich zusprachen, war Elisabeth langsam hinter die nächsten Hütten geschlichen und dann unbemerkt in dem dichten, dunklen Urwald verschwunden. Unter dem weit aus dem Boden hervorstehenden Wurzelwerk eines Mombalibaumes hielt sie sich tagelang verborgen. Niemand fand die Stelle als nur Betachoa, die ihr auch heimlich Nahrung und Kunde brachte. Einmal jedoch kam Elisabeth ganz früh, als noch alles in den Hütten schlief, zur Mission geschlichen, wie ich eben die Kirche aufschloß, und bat um die heiligen Sakramente. »So früh?« frug ich. »Warum?« »Ja, Pater, ich muß schnell wieder fort!« Bevor sie die Kirche verließ, frug sie noch kurz: »Nicht wahr, Pater, ein christliches Mädchen darf sich in keinem Falle zu einem Heiden zwingen lassen, der schon viele Frauen hat?« – »Ja, Kind, du redest recht. Doch sollst du auch deinen Vater zeitig mit freundlichen Worten aufklären, auf daß er dich nie den Heiden preisgebe.« Schnell trat sie zur Kirche hinaus, denn der Tag nahte. Von dem Geschehenen sagte sie nichts, sonst hätte ich, wie später bei vielen andern, den Weg zur Rettung gefunden.

Nach fünf Tagen brachte ihr Betachoa die Kunde, der böse Turumbumann sei heimwärts gezogen. Alsogleich eilte sie nach Hause, den Vater auf andere Gedanken zu bringen.

»Vater, ich habe dir schon lange gesagt, daß wir Christen nicht heiraten wie die Heiden, sondern bei den Eltern bleiben, bis wir groß sind. Vater, laß mich doch bei dir bleiben, bis ein christlicher Jüngling dir Schätze bringt. Dieser Mokulu ist ein schlechter Mensch, er hat achtundzwanzig Frauen. Nun soll auch ich, dein Kind, seine Frau werden und er dein Kind wie ein Tier behandeln dürfen? Zu diesem Mokulu darf ich nicht gehen, das will Gott nicht. Ich habe es so gelobt am Tage meiner Taufe.«

Schon hatte der wütende Vater die Nilpferdpeitsche erfaßt und schlug nun Schlag um Schlag auf die Tochter ein, Striemen an Striemen, Wunde an Wunde schaffend, dann warf er sie blutüberströmt in die Hütte und verband die Türe von außen mit Lianen. Was Elisabeth gelitten, das kann nur der begreifen, der solche Schreckenstaten mitangesehen hat.

Um sich den Besitz der Schätze zu sichern, sandte der herzlose Vater alsogleich ein Kanu zu Mokulu mit der Kunde, er habe ihm sein Weib gefangen und eingesperrt. Dieser kam triumphierend herangefahren, stürzte auf die Hütte zu, zerschnitt den Lianenverschluß, riß die Türe auf, fiel über das um Schonung flehende und »Mamma« rufende Mädchen her, würgte es, trat es, schlug es, als wär's kein Mensch, und schleppte es aus der Hütte heraus in den Hof, indem er vor sich hinschrie: »Habe ich dich endlich, du liederliches Weib! Habe ich dich nicht gekauft um die gesetzmäßige Summe? Bist du nicht mein Eigentum? Ha, dich will ich lehren, wie Mokulu mit seinen Weibern verfährt, wenn sie ihn nicht als Herrn anerkennen. Mir entkommst du kein zweites Mal! Dich hat der Christenlehrer verzaubert, daß du mir entsagest. Ich will dir seinen Zauber herausreißen.« Er schleifte sie dann an einen Baumstamm, zog ihr Füße und Hände um denselben herum und band sie auf der andern Seite zusammen, so fest, daß sie stark anliefen, während ihre Brust an den Stamm gedrückt wurde.

»Mein Vater, wo bleibst du?« schrie Elisabeth. »So läßt du dein Kind von diesem schlechten Menschen behandeln? Vater, siehst du nicht, daß er dein Kind töten will? Ich will diesen Mann nicht; ich bin Christin, ich darf und will nicht zu ihm gehen. Habe ich dich nicht immer geliebt und dir immer gefolgt? So tu heute an deinem Kinde Gutes! Siehst du nicht, Vater, wie schlecht er ist? Wäre seine Seele gut, so würde er nicht in dieser Weise an deinem Kinde handeln.«

»Ha, Weib«, knirschte Mokulu, »du bist verhext. Dir hat der Seelenarzt der Christen einen Zauberstein in die Brust gesteckt, der dir das Herz gegen uns Männer versteinert hat. Schaut nur zu, ihr Leute vom Basokostamm! Diesen Zauberstein will ich herausholen aus ihrem Leib und ihn euch zeigen, auf daß ihr Väter Verstand bekommt und ihr eure Kinder nicht in diesen Unterricht gehen lasset; denn sonst bekommen wir Alten keine Frauen mehr, und es geht zu Ende mit unsrer Vielweiberei!«

Elisabeths Mutter und Schwester waren vom Vater ihres verzweifelten Jammers wegen eingesperrt worden. Seine andern Frauen hingegen waren zufrieden, daß diese, von den altherkömmlichen Wegen abgeirrte Tochter zu den heidnischen Gebräuchen zurückgezwungen werden sollte.

Mokulu hatte sich unbemerkt einen kantigen Stein in die Backen gesteckt und während die andern Weiber das arme Geschöpf fest gegen den Stamm hielten, riß ihr Mokulu mit seinem sägenartig schartigen Messer den Rücken fürchterlich auf. Eine schreckliche Blutarbeit! In kleinen Abständen reihten sich Schnitt an Schnitt, Blutbächlein an Blutbächlein, und in diesen Wunden wühlte er mit seinen Fingern, um scheinbar nach dem Zauberstein zu suchen. Vergeblich schrie Elisabeth ihren Vater um Barmherzigkeit an: »Vater, bin ich denn nicht dein Kind? Hast du denn kein Herz für mich? Diesen schlechten Menschen soll ich wollen? Herr Jesus, ich habe damals nicht gelogen, ich lüge auch heute nicht. Nie soll man sagen: Sina hat ihr Taufversprechen zur Lüge gemacht.« Der Vater rührte sich nicht. Die Polygamie erstickt menschliches Empfinden.

Es folgten weitere Schnittreihen bis zur Nierengegend. Da steckte Mokulu das Messer zwischen die Zähne und ließ dabei den Stein in seine Hand gleiten, drückte ihn unbemerkt in die letzte Wunde, wühlte und brummte vor sich hin: »Ich habe ihn, ich habe ihn!« Er drückte und wühlte, während Sina in brennenden Schmerzen verzweifelt schrie. Er holte den Stein schließlich heraus, sprang auf, hielt ihn hoch in der Luft der herbeigelaufenen Menge hin und rief: »Siehst du's jetzt, Alter? Seht ihr's, ihr Männer vom Basokostamm? Mokulu hat wahr geredet! Seht ihr diesen Zauberstein, der dieses Weibes Herz gegen uns Männer versteinert hat? Nehmt Verstand an, ihr Väter vom Basokostamm! Schlagt eure Mädchen lieber tot, als daß ihr sie bei diesem Weißen unterrichten laßt! Sonst werden unsre Weiberhütten leer. Wozu lebt ihr dann noch? – Alter, gib mir meine Schätze zurück! Dieses unnütze Weib kannst du behalten. Gib mir meine Schätze wieder! Ich kaufe mir eine andere dafür.« Und der Schurke trollte sich von dannen.

Wieder um dieselbe Stunde wie vor drei Jahren stand Betachoa weinend und mit entzündeten Augen vor mir. »Seelenarzt, meine Schwester Sina, deine Tochter Elisabeth, sie ruft dich; sie will sterben. Sie spricht: ›Bring mir die Arznei Gottes!‹« Und Betachoa deutete mit ein paar erstickten Worten das Schreckliche an, was geschehen war. Ich nahm das heilige Öl und den Leib des Herrn und eilte zum Dorfe Songoli.

Elisabeth lag regungslos und blutüberronnen im Sande neben einer großen Blutlache, den Rücken entsetzlich zerfetzt und zerschnitten. Ihre Mutter rannte wie wahnsinnig im Hof umher, wälzte sich am Boden, heulte und zerschlug sich die Brust. Etliche Christen hatten mich begleitet. Ich befahl ihnen, Wasser herbeizuholen, Elisabeth von Blut und Sand zu reinigen und auf ein Lager zu betten. Doch da zuckte das Mädchen zusammen, schlug die sterbenden Augen auf und bat: »Laßt mich so sterben. Gib mir die heiligen Sakramente. Im Himmel ist ein guter Vater. Ich gehe zu Jesus, zu Maria, zu meiner Namensheiligen Elisabeth.« So gab ich ihr den Trost der Kirche, während die Christen ringsum im Freien knieten, die Heiden alle verschwunden waren außer Sinas Mutter und Betachoa. Ich betete ihr vor. Ihr Auge glänzte mehr vor Freude als vor Schmerzenstränen, als sie den Heiland empfing. Und nach der letzten Ölung sagte sie: »Es ist schön, daß ich so gehen darf.« Ich entgegnete: »Elisabeth, wenn du bei Jesus bist, vergiß nicht deine Schwestern, die Mädchen deines Heimatdorfes; auch sie sollen Jesu Kinder werden.« Noch einmal öffnete sie Augen und Mund und bat: »Überlaß mich nicht den Heiden.« Dann schlief sie ein und die Lebenszeichen wurden schwächer. Das Lämmlein war unter die Wölfe gefallen; schrecklich hatten sie es zugerichtet. Es bringt sein Leben als Sühnopfer dem Herrn dar für die Bekehrung seiner Heimat. Und Elisabeths schöne Seele ward aufgenommen vom Chor der Jungfrauen und Märtyrinnen und unter Siegesgesängen zum Throne Jesu geführt, um ihren Lohn zu empfangen.

Wir reinigten den kostbaren Leib von Erde und Blut und brachten ihn in ein christliches Haus. Ich nahm Protokoll von dem Geschehenen und sandte es ans Bezirksgericht. Mokulu ward ergriffen und ins Gefängnis gebracht. Dort starb er aber bald – ob an Krankheit oder an Selbstvergiftung, weiß ich nicht. Der Vater hatte nachts mit Hilfe seiner Weiber Elisabeths Leib den Christen entrissen, um ihn heimlich im Wald zu verscharren, obgleich man sonst Angehörige in den Hütten zu begraben pflegt. Ich ließ ihm melden: »Der Richter wird dich aufhängen, wenn ich den Leichnam nicht erhalte.« Auf diese Drohung hin verschwand er im Walde, um für viele Monate nicht mehr zu erscheinen.

Wir aber bahrten Elisabeth im Schulsaale auf, hoch über einem Blumenhügel. Ihr weißes Taufkleid, das sie so sorgsam gehütet, hatten wir ihr angelegt, und es wurde nun vom Märtyrerblut gefärbt. Aufs Haupt setzten wir ihr einen Kranz von weißen und roten Blumen und in die Hand gaben wir ihr den frischesten Palmzweig unsres Geländes. Von weither aus allen Richtungen strömten unsre Christen und Katechumenen herbei, zu schauen, zu weinen, zu loben. Dann trugen wir die Bahre unter Absingung des 112. Psalmes zur Kirche. »Lobet, ihr Kinder, den Herrn, lobt seinen heiligen Namen. Die Niedrigen nimmt er auf, sie zu setzen zu den Fürsten seines Volkes. Freue dich, heilige Kirche: in bislang unbebautem Lande wirst du vieler Kinder Mutter.« Ich rühmte in einer Rede den Versammelten Elisabeths Treue in Beobachtung ihrer Taufgelübde, stellte sie ihnen als Vorbild hin und schilderte den Einzug in den Himmel. Wir hielten Dankgottesdienst dafür, daß der Sieg des Martyriums auch einem schwachen Negermädchen zuteil geworden. Der Tropenhitze wegen lassen sich Beerdigungen nicht lange hinausschieben. So trugen wir den Leichnam alsbald auf der offenen Bahre zum Friedhof der Mission, vertrauten ihn der Erde an und überschütteten das Grab mit Blumen.

Wie in der Urkirche, so öffnet auch jetzt das Tugendbeispiel, das heldenhafte Sterben für das christliche Ideal die Augen der Heiden. Am folgenden Tage erschien Betachoa mit vierundachtzig Mädchen. »Wir wollen auch Christen werden«, sprachen sie; »nimm uns auf in deinen Unterricht.«

»Ja, Kinder, fürchtet ihr euch nicht vor euern Vätern? Sie werden euch töten, wie sie Sina getötet haben.«

»Wenn sie uns töten, so ist das ihre Sache. Wir fürchten deswegen nichts. Gottes Kinder wollen wir werden, wie Sina es gewesen ist. Wir wollen nicht mehr ihre Tiere sein.«

Alter Mokulu, deine Weissagung erfüllt sich: mit der Vielweiberei wird es so zu Ende gehen, zu Ende mit der Sklaverei der Frau. Euer Harem wird sich leeren, denn ihr werdet keine Mädchen finden, die sich kaufen lassen. Das ist der einzige Weg zur Abschaffung der Polygamie; jeder andere versagt.

Die Kinder haben ausgeharrt trotz der vielseitigen Quälereien der Alten. Sie sind Christinnen geworden. Sina hat ihnen den Weg gewiesen.

So blühe denn weiter auf himmlischer Au, Elisabeth Sina, liebes Kind, du Wunderblume weiß und rot, dem schwarzen Boden meines Missionsfeldes entsprossen! Der Wohlgeruch deiner Tugend ziehe nach sich die vielen Negermädchen deines Heimatdorfes Songoli!

Bemerkung: Wo in obiger Erzählung das Wort Martyrium u. dgl. gebraucht ist, hat es einstweilen rein sprachlichen Sinn, noch nicht jene Bedeutung, welche die Kirche nach ihrer Untersuchung dem Worte beilegt.