|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

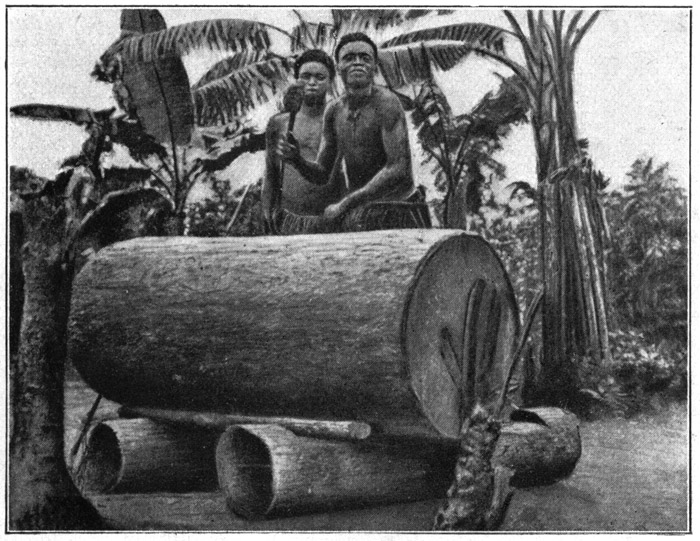

Des andern Tages erschütterte das dumpfe Getön einer gewaltigen Baumtrommel Boden und Luft. Allen Hütten entstieg sogleich ein freudiges Geschrei, und sechzig Gonge aller Größen und Töne fielen ein und machten einen Höllenlärm. Die Straße herauf wälzte sich staubaufwirbelnd und unter Wechselgebrüll eine ungeheure Volksmenge schwarz daher. Trommler marschierten an der Spitze des Zuges und schlugen mit den flachen Händen kegelförmige, fellüberspannte Tamtams aus Holz. Hinter ihnen schritt der Basokokönig Moyimba, gefolgt von waffenglänzenden Würdenträgern seines Hofes und dem ihm begeistert zujubelnden Volke.

Der Gong hatte ihm meine Ankunft gemeldet. Da er aber der Sache nur halb traute – es konnte ja auch ein Staatsbeamter sein, der wieder Abgaben und Arbeit wollte –, versteckte er sich in damaliger Häuptlingsschlauheit auf einer Insel und schwelgte dort mit ein paar Freunden bei Palmwein, Sklavenschinken und Hanfrauchen. Durch die Marktbesucher nun hatte er die Überzeugung gewonnen, daß es sich nur um einen »bedeutungslosen Menschen« handle, dem keine Soldaten und Gewehre zur Verfügung standen. So war er heimgekehrt und kam, nicht um mir seine Aufwartung zu machen, sondern um von mir das Antrittsgeschenk zu verlangen. Alle Negerhäuptlinge sind nämlich unersättliche Bettler, die stets Gründe finden, um Geschenke herauszuschlagen, und keinen Dienst leisten, bevor sie das matabish gegessen haben, ein Ausdruck, der schon besagt, worin das begehrteste Geschenk besteht – matabish bedeutet auch Entschädigung, Lohn, verpflichtende Gabe.

Etwa fünfzig Schritte vor meiner Hütte wendet sich Moyimba um, und mit erhobener Hand und Lanze befiehlt er dem Volke Halt und Schweigen. Sofort war völlige Stille. Dann schreitet er lächelnd und winkend auf mich zu und erhebt ein helles Lachen, als wären wir alte Bekannte. »Bist du gekommen!« ruft er, greift nach meiner Hand, die er kräftig schüttelt, sie an der Daumenwurzel umfassend. »Ich komme, dich zu schauen! Diese da sind meine Häuptlinge, jene dort meine Leute! Viele! Nicht wahr?« Und wieder ließ er ein lautes Lachen der Zufriedenheit aus seinem breiten Munde hören, der voll mit spitzen Zähnen besetzt war und den ein grauer Bartanflug umrahmte. Das bewies, daß Moyimba sehr alt war, denn die Basoko bekommen nur im höchsten Alter einige Barthaare.

Nun winkte er den zwei Haussklaven, die hinter ihm hergeschritten waren. Der eine setzte einen einbeinigen Holzstuhl nieder, dessen runder, ausgehöhlter Sitz reich mit Glanznägeln verziert und mit Schnüren voller Kupferringchen behangen war; der Fuß stellte ein Meisterwerk durchbrochener Holzschnitzerei dar. Der Oberhäupling setzte sich nieder. Der zweite Sklave stand zu seiner Linken, bereit mit der ellenlangen, armdicken Tabakpfeife von Horn.

Mir grauste vor dem über und über tätowierten Kannibalen. Wie glänzte sein Gesicht mit den triefenden Säuferaugen und der aufgedunsenen, verschnittenen Nase! Acht Elfenbeinzäpfchen drückten seine Ohrmuscheln herab. In den weit vorstehenden Lippen waren Elfenbeinplättchen eingelassen, die sein Sprechen sehr undeutlich und mir das Verstehen fast unmöglich machten. Ich mußte mich ihm gegenüber niederlassen und ihm die dargereichte Pfeife füllen. Er stopfte den Tabak fest und murmelte dabei: »Noch mehr! es genügt noch lange nicht.« Auf den Tabak legte der Pfeifenträger eine glühende Kohle. Hastig griff Moyimba zu und steckte – nicht das dünne Ende der Pfeife in den Mund, wie wir es tun, sondern den Mund in die weite Öffnung der Pfeife, d. i. das untere Ende des Hornes. Senkrecht ist auf die dünne Hornspitze der Pfeifenkopf, ein durch frische Blätterbewandung gegen Brand geschütztes Antilopenhörnchen, eingelassen. Kräftig sog Moyimba und »trank den Rauch« in gierigen Zügen, bis aus seinen Augen Tränen rollten. Der Sklave übernahm dann die Pfeife wieder und reichte sie in der Runde den Würdenträgern, die den taumelnden Herrscher umstanden, aus dessen Magen nun langsam Wölkchen um Wölkchen aufstiegen.

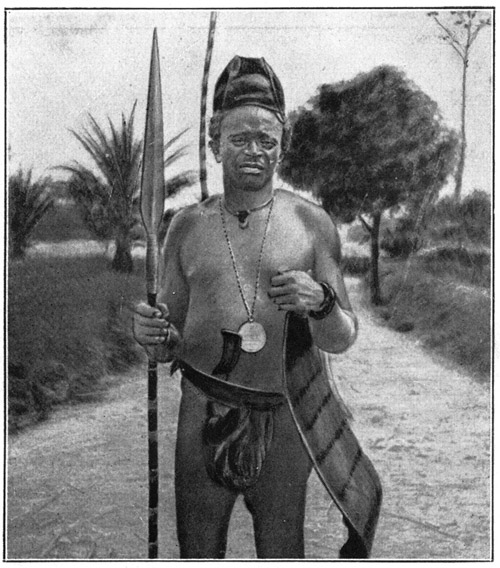

Ich hatte Zeit, den herrlichen Kranz der auserlesensten Leopardenzähne an seinem Halse zu bewundern, die er natürlich alle selbsterlegten Tieren ausgerissen haben wollte. Ein Leopardenfell wallte ihm als Lendentuch um die Beine. Den Kopf bedeckte eine Leopardenfellmütze mit der grinsenden blutdürstigen Schnautze des Untiers und roten Papageifedern daneben. Dazu kam ein rötlichbrauner, mit weißen Streifen durchzogener Leibgurt und eine gleichartige über die Schulter laufende Schärpe aus dem Fell des nur am Lohali lebenden Okapi, eines im Jahre 1900 entdeckten rindsgroßen, äußerst flinken Einhufers, der den Urwald bewohnt. Alles das ist dem Häuptling reservierte Uniform. Am Gürtel hing ein Leopardenschwanz, an der Schärpe das geschmackvolle Kriegsmesser mit faustdickem Kupferknauf in einer fellüberzogenen Holzscheide. Schwere Kupferringe und Messingspiralen an Händen und Füßen erhöhten noch die Last der Ausrüstung. Was von seinem Körper sichtbar war, leuchtete im Rot der Gulafarbe, und aus dem Haar flossen fette Ölbächlein über den Hals herab. Auch meine Hand trug von der Begrüßung Spuren von Öl und Gula. Ich griff einmal nach der mit der ellenlangen Spitze im Boden steckenden blanken Lanze, die sehr schwer war, da sie aus einem einzigen geschmiedeten Eisenstück bestand. Die schön geschweifte doppelschneidige Spitze wies zahlreiche eingravierte Längslinien auf, und in der Mitte sollte das aufgetragene Hochrot an Blutarbeit erinnern. Der Schaft war teils sechskantig, teils rund geschmiedet und gab so der Hand bei Marsch und Kampf festen Halt. Auch ein glücksichernder Talisman in Form eines Wildkatzenschwanzes fehlte nicht an der Lanze und am Gürtel ihres Trägers.

»Ich habe von deiner Ankunft gehört«, sprach Moyimba, als er vom Tabaktaumel zu sich gekommen war. »Der Boden hier ist mein. Ich bin dein Häuptling! Hörst du? Ein großer Häuptling bin ich! Der Herr bin ich von allen Basokoleuten die Flüsse hinauf und hinab. Du siehst, ich bin groß! Auch du bist groß. Du hast zwar keine Leute; aber du hast Schätze aus deinem Lande, die ich nicht habe, die du mir jedoch geben wirst. Dein Tabak ist gut, dein Salz ist gut. Du hast Kisten. Wo sind sie? Laß sie sehen, daß ich hineinschaue. Ich bin ja dein Häuptling.«

Ich suchte dem eckigen Schädel Moyimbas etwa Folgendes einzustampfen: »Der Mensch hat Füße; er geht, wohin er will; Kisten aber sind groß und schwer, wenn sie Schätze bergen. Das Schiff mit den Menschen fliegt wie der Fisch, jenes aber mit vollen Kisten sinkt tief in die Flut und kommt schwer vorwärts. So sei ich wohl schnell gekommen, weil ich nichts getragen habe; meine Habe aber sei noch weit weg auf dem Wasser …«

»Diese Rede verstehe ich sehr gut«, unterbrach mich Moyimba. »Das sind die Worte eines Mannes, der nichts geben will!«

Ich mußte mir den mächtigen Herrn als Freund bewahren. Was ich nur entbehren konnte, trat ich ihm ab, den letzten Tabak, mein Taschenmesser, eine Bettdecke, die ich dann beim ersten Fieberanfall schwer vermißte.

»Wo bleibt denn das Salz?« rief Moyimba ungeduldig. »Schnell gib mir Salz, so dick« – er umfaßte seinen Oberschenkel mit beiden Händen: die Schenkeldicke ist ein Negermaß; sie gibt an, wieviel einem jeden zu essen zusteht.

»Häuptling«, sprach mein Bursche unwillig, »mein Herr ißt seine Speise ohne Salz, bis das Schiff es ihm bringt; du sollst auch warten können.«

»Habt ihr's gehört«, schrie nun Moyimba zu den Seinen, »habt ihr's verstanden, ihr Häuptlinge hier und dort drüben, ihr Leute Moyimbas? Paßt auf und schaut, wann das Schiff kommt, das seine Schätze bringt; denn dann erhält Moyimba Salz, soviel wie die Dicke seines Schenkels mißt, und Tabak für zwanzig Pfeifen alle Tage, die dieser Weiße auf seinem Boden lebt.« – »Ja, ja, unser Vater Moyimba bekommt Tabak und Salz alle Tage seines Lebens«, wiederholte die Menge.

Moyimba muß einst eine Hünengestalt gewesen sein. Jetzt ist er alt. Er nennt sich den siebten an dieser Stelle regierenden Stammeshäuptling. Sein Ahne sei bei der großen Völkerverdrängung, die etwa vor 150 Jahren im Sudan und am Kongo stattgefunden haben muß, mit seinem Volke aus dem Rubi- oder Uëllegebiet hierhergezogen, wohl vertrieben von den kriegerischen Asande oder Mangbetu.

Bild 1. Häuptling.

Bild 2. Kleine Baumtrommel.

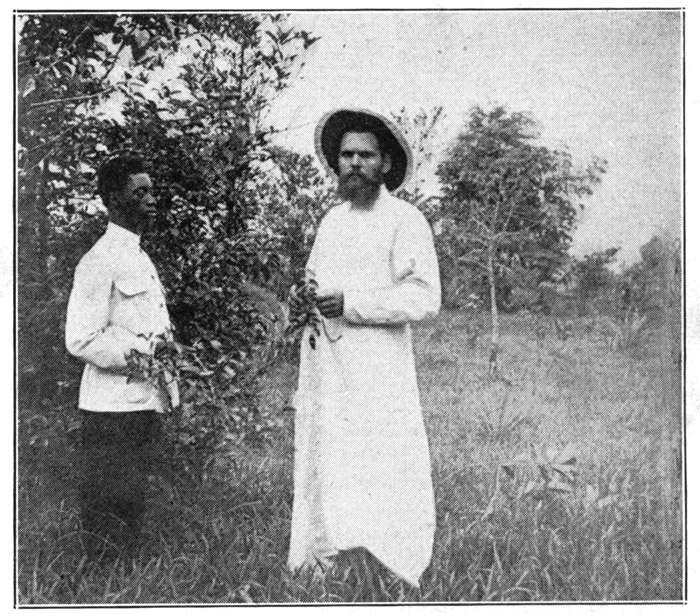

Bild 3. P. Fräßle mit seinem Burschen.

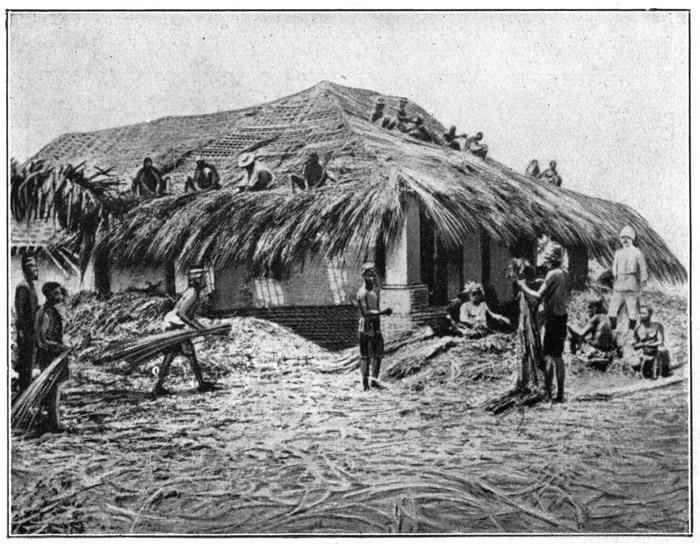

Bild 4. Bau eines Europäer-Hauses.

Damals wurden viele Völker versprengt, so daß wir jetzt weit auseinanderliegende Dorfgruppen finden mit gleicher Sprache und Sitte, die ihren nächsten Nachbarn fremd sind.

»Wir kamen vom Norden, wo uns ein großes Wasser mit seinen Fischen das Leben spendete. Der Krieg vertrieb uns. Wir wanderten und wanderten durch die Wälder. Wir fühlten den Hunger, weil wir keine Fische fanden. Wir wanderten und wanderten und stießen auf dieses weite Wasser. Da es unsre Nahrung reichlich birgt, sprach unsre Seele: Hier wollen wir bleiben und Fische essen!«

Moyimba war jener Oberhäuptling, mit dem Stanley im Jahre 1877 zusammenstieß. Hören wir beider Aussagen hierüber, zuerst die Stanleys.

»Um 2 Uhr nachmittags empfing uns der Wespenschwarm, der aus irgend einem Grunde in die freudigste Aufregung versetzt zu sein schien, mit einem entsetzlich wilden Jauchzen, als wir eben einen großen Nebenfluß mit einer 1800 Meter breiten Mündung vor uns hatten. Sobald wir in seine Gewässer einfuhren, sahen wir einen großen Haufen von Kanus. Ihre Mannschaft stand und erhob plötzlich ein lautes Geschrei. Heller als je ertönten die Klänge der Hörner. Wir ruderten frisch, das nächste Ufer zu erreichen, und bekamen den rechten Arm des Nebenflusses zu Gesicht. Wie wir nun stromaufwärts blicken, da bietet sich uns ein Schauspiel, das uns das Blut in jeder Ader fieberhaft wallen läßt: eine Flotte riesig großer Kanus kommt auf uns losgefahren, an Größe und Zahl, was wir seither gesehen, alles weit übertreffend.«

Stanley stellte seine elf Doppelkanus in einer Schlachtreihe dem Ufer entlang auf, ließ die in Jakusu genommenen Schilde gegen die Außenseite halten und legte die Büchsen dahinter zurecht. »Die feindliche Flotte bestand aus vierundfünfzig Fahrzeugen. Ein ungeheuer großes Kanu fuhr voran mit zwei Reihen aufrechtstehender Ruderer, je siebzig Mann zu jeder Seite. Unter symmetrischer Körperbewegung und immer lauter anschwellendem barbarischen Chorgesang trieben sie das Ungeheuer vorwärts. Auf einer Plattform am Bug standen zehn auserwählte junge Krieger, die Köpfe prachtvoll mit roten Papageifedern geschmückt. Auf dem Hinterteil steuerten acht Männer das Riesenfahrzeug. Der schmetternde Klang der großen Trommeln, die hundert mit voller Kraftanstrengung geblasenen Elfenbeinhörner und der wohl aus tausend Kehlen gellende Kriegsgesang dienten wahrlich nicht als Linderungsmittel für unsre aufgeregten Nerven. Bald war der heftigste Kampf im Gange: fünf Minuten dauerte das Knattern und Knallen unsrer kaltblütig gezielten Gewehrsalven. Der Feind hatte sich zurückgezogen.« Aber Stanleys Blut war in Wallung. Er verfolgte die Wilden stromaufwärts und verjagte sie aus den Dörfern in die Wälder. Im Hauptdorf fand er eine Art Tempelchen aus Elfenbein; sein kreisrundes Dach war von dreiunddreißig mächtigen Elfenbeinzähnen getragen. Stanley hieß seine Leute dieses Elfenbein und noch hundert andere Stücke in seine Kanus bringen: elfenbeinerne Schallhörner, Mörserkeulen, Armbänder, Haarnadeln, Beinringe und mit Elfenbeinknäufen verzierte Ruder und Messer. Gegen 5 Uhr abends schiffte sich die Expedition wieder ein und fuhr stromabwärts.

Nun soll uns auch Moyimba über Stanleys Ankunft berichten. Er saß in jenem mächtigen Kanu, das seine geschmückten Mannen ruderten, während andere in der Mitte den üblichen Tanz aufführten. Die zehn schmucken Jünglinge auf der Plattform, das waren die Vorsänger und Richtunggeber der Fahrt. Moyimba saß auf seinem gedrechselten Stuhle in des Einbaums Mitte.

»Als wir hörten, ein Mann in weißem Fleische komme den Lukalaba herunter, da sprang uns der Mund auf vor Staunen. Wir standen still. Die ganze Nacht hindurch schlug uns der Gong die fremde Kunde: Ein Mann mit weißem Fleische! ›Jener Mann‹, sagten wir, ›hat eine weiße Haut; die muß ihm das Reich des Wassers gegeben haben. Er muß einer unsrer Brüder sein, die im Fluß ertrunken sind. Im Wasser hat er das Leben gefunden. Nun kehrt er zu uns heim.‹« – Diese Idee lag nahe: nach vier Tagen ist nämlich die Haut des ertrunkenen Negers nicht mehr schwarz, sondern gelblichweiß. »Wir wollen ein Fest begehen, befahl ich, und unsern Bruder im Triumph empfangen und ins Dorf geleiten. Wir schmückten uns, wir sammelten die großen Kanus, wir lauschten auf der Brüder Gongmeldung auf dem Lukalaba. ›Er naht dem Lohali‹, hieß es. ›Jetzt fährt er ein!‹ Halloh! Wir fuhren los, mein Kanu voran, die andern hintendrein, mit Jubelgesang und Tanz dem ersten Weißen entgegen, den unser Auge sah, um ihm zu huldigen. Doch wie wir uns seinen Kähnen nahten, da knallte es, paff, paff, und spuckten Feuerstöcke Eisen auf uns ein. Wir standen steif vor Schreck; den Mund brachten wir nicht zu. Ungesehenes, niegehörtes, ungeahntes Wirken böser Geister! Viele meiner Mannen stürzten ins Wasser. War's, um zu fliehen? Nein, andere fielen ja auch im Fahrzeug. Die einen heulten schrecklich, die andern schwiegen – sie waren tot; und aus kleinen Löchern entquoll ihrem Körper Blut. ›Krieg ist das!‹ schrie ich: ›Zurück!‹ Was nur unsre Seele den Armen Kraft mitteilen konnte, flogen unsre Kanus dem Dorfe zu. Das war kein Bruder, das war der schlimmste Feind, den unser Land geschaut. Und noch immer knallte es, spieen seine Stöcke Feuer, pfiff es um uns, zischte das Wasser auf von den fliegenden Eisen und fielen die Brüder. Wir flohen ins Dorf – sie kamen uns nach. Wir flohen in den Wald und legten uns auf den Boden. Als wir am Abend wiederkehrten, da sah unser Auge Schreckliches: tote, sterbende, blutende Brüder, ein ausgeplündertes und verbranntes Dorf und das Wasser voller Toten. Die Räuber und Mörder waren fort. Sprich: Hat der Weiße gut an uns gehandelt? O, rede mir nicht von ihm! Nennt ihr uns schlechte Menschen, so seid ihr Weiße es noch mehr!« – Das Einholen in der Form, wie Stanley es erfuhr, ist noch heute die gebräuchliche Ehrung, die mir oft zuteil ward. –

Am selben Abend ließ mir Moyimba melden, er erwarte schon lange mit Ungeduld meinen Gegenbesuch. Da er richtig erkannte, daß mit der Errichtung des Staates seine Herrschaft hier zu Ende gehe, drängte es ihn, sich wieder in die entlegenen Dörfer und Inseln zurückzuziehen. Ich versprach ihm meinen Besuch für den folgenden Morgen.

Beim Durchschreiten der lockern Hüttenreihen fällt es mir jetzt auf, wie der Leute Mißtrauen nachgelassen hat. Etliche grüßten mit der Frage: »Gehst du zum Häuptling, Herr?« Ein paar Knaben wagten sich an meine Seite. Fliehende Mädchen wurden von ihnen verlacht: »Warum flieht ihr, Brüder?« Sie hätten »Schwestern« sagen sollen; doch das Wort »Schwester« besteht hier nicht. Soll neben der Verwandtschaft auch das Geschlecht betont werden, so heißt es »männlicher oder weiblicher Bruder«. Unser Begriff »Bruder« selbst wird gegeben durch »gleiches Blut, Frucht gleichen Leibes, Kind meiner Mutter«. Als blutsverwandt gelten nur Kinder der gleichen Mutter; der Vater zählt nicht. »Kind meines Vaters« bedeutet Halbgeschwister aus der Polygamie bei verschiedener Mutter. Die ganze Blutsverwandtschaft des Vaters, ob Männer oder Frauen, wird »Vater« genannt, die gesamte Blutsverwandtschaft der Mutter hingegen heißt »Mutter«. So fand ich eines Tages einen schon hochbetagten Häuptling, der ein kleines Mädchen auf seinen Armen liebkoste. »Ist das dein Kind?« frug ich. »Nein, das ist mein Vater«, entgegnete er. Ich lachte. Er aber sagte: »Dieses Mädchens Urgroßvater hat meinen Vater erzeugt.« – »Brüder« einfachhin heißen alle Stammesangehörigen; die gleiche Tätowierung bezeichnet sie. »Schwäger« nennt man die Dörfer und Sippen, deren Töchter man zur Heirat nimmt – gegen Bezahlung; strenge Gesetze herrschen hierin. Die Anhänglichkeit unter Sippenbrüdern ist so groß, daß sie ausgewanderte Neger, auch in bester Stellung, endlich wieder heimtreibt, um bei Vätern und Brüdern zu leben und zu sterben. Eine nicht nach Sitte genommene Frau wird schlechte Tage erleben. So kam einst ein ausgedienter Soldat in sein Heimatdorf Bulo mit einer am Unterkongo angeheirateten Frau aus dem Kasaigebiet. Gewaltiger Protest im Dorfe! »Bruder, diese Frau muß fort«, hieß es; »sie bekommt keine Nahrung bei uns; ihre Tätowierung ist fremd.« Niemand redete mit ihr, niemand ließ sie fischen oder in den gemeinsamen Pflanzungen einernten. Einsam saß sie in der Hütte und aß, was der Mann ihr brachte. Als dieser aber eines Tages auf der Jagd war, ergriffen die Bulofrauen das ihnen verhaßte Weib, banden ihr Hände und Füße, legten sie in ein altes Kanu, ruderten es in die Mitte des Stromes und riefen dann: »Wasser des Lukalaba, führe diese Fremde fort aus unsrem Lande, wohin du willst!«

Wie wird die Tätowierung vorgenommen? Sieh, dort vor ihrer Hütte sitzt eine Frau; sie schneidet mit einem keilförmigen Messer ihrem »weiblichen Bruder«, d. i. ihrer Schwester, weil diese als Frau in die Moyimba-Sippe eingeheiratet wird, obschon sie bereits die Basokotätowierung trägt, noch die Sippenzeichen ein: am Oberarm die Form eines Blattes und auf der Brust sechzehn Andreaskreuze. Das Blut träufelt reichlich dem schweigend zusehenden Mädchen vom Körper herab. Doch das Schneiden geht flink voran. Palmöl, mit etwas Lehm und Rindensaft gemengt, wird auf die Schnitte gerieben. Nach völliger Vernarbung darf die junge Frau sich zur Wiederholung der Schnitte einstellen, damit die Tätowierung sich höher abhebe. Hält sie dazu etwas auf Schönheit, dann läßt sie sich noch allerlei andere Zeichnungen und Tierfiguren einschneiden. –

Die Dorfstraße ist peinlich sauber. Auch der Oberhäuptling scheut sich nicht, den großen Dorfplatz selber zu kehren. Nur zwischen den Hütten der Frauen liegen Haufen von faulenden Küchenabfällen, wo Hühner und Hunde wühlend ihr Futter suchen, denn der Neger ernährt sie nicht. »Nicht der Mensch ist da, das Tier zu nähren, sondern das Tier den Menschen. Es hat seine Füße! Wozu? Zum Futtersuchen.« Auch verzeihen sie es dem Europäer nie, wenn er einem Tiere Nahrung vorwirft. Einst saß ich auf der Dorfstraße zu Tische, und Hund und Katze neben mir erhielten einen Knochen. Ein Neger kam vorbei, stand still und frug: »Herr, wenn ich wie die Tiere am Boden schreie, gibst du mir dann auch etwas?« – »Ohne Zweifel!« Flugs saß er unterm Tisch, verjagte die Tiere und schrie: »Wau, wau, miau!« Andere waren bösartiger: Ein heimfahrender Europäer hatte mir zwei niedliche Äffchen, sammetschwarz mit gelbem Schnurrbart und Knebelbart, hinterlassen nebst einem redseligen Papagei. Als ich nun diese Tierchen füttern ließ, regte sich der Neid der Negerbuben. »Füttert man denn ein Tier?« war ihre empörte Frage. Sie erschlugen den Papagei und die Affen. Hätten sie dieselben noch verzehren dürfen, so wäre ihre Freude voll gewesen; und es hätte eine Ermunterung zu ähnlicher Tat bedeutet! Anschreien hälfe da nichts. Der Neger würde die Augen aufreißen und denken: »Ist er schon, oder wird er bald – krank in seinem Kopf?« zu deutsch »verrückt«.

Zur Vertilgung von Ratten und Mäusen halten die Neger spürige gelbe Hunde mit spitzen Ohren, die nur kreischen, aber nicht bellen können. Auch sind sie ein unerläßlicher Einsatz beim Frauenkauf. Das ist die eingeborene Rasse; alle andern Rassen sind eingeführt oder kommen von Kreuzungen her. Nach den stehenden oder herabhängenden Ohren unterscheidet der Neger die Hunde in »Eingeborene« und »Europäer«, und da er auch die einfältige Eigenschaft hat, das Fremde mehr zu schätzen als das Einheimische, ist der Preis für einen »Europäer« höher. Aus Gewinnsucht durchbohren sie die aufwärtsstrebenden Spitzohren ihrer Hunde, ziehen Schnüre durch und hängen Steine daran. Mit diesem Gewicht muß das Tier monatelang herumlaufen, bis es Europäeraussehen hat. Dann fährt man schnell in ein fernes Dorf, um dieses Rassentier recht teuer zu verkaufen, bevor ihm die Ohren wieder zu Berge stehen. –

Wir müssen uns auf unsrem Gange bücken: Netze hängen über die Straße, 200, ja 300 Meter lang, hüben und drüben an den Hütten befestigt. Fast wären wir ob der blendenden Sonne ins Netz gegangen! Platz wäre genug darin gewesen; sie sind über 2 Meter breit. Aufgeschossene, muskulöse Fischer richten sie so zum Fischfang her. In kurzen Abständen binden sie an der einen Seite Holzrollen, an der andern Tonrollen an. Ist diese Arbeit fertig, so wird das Netz zum Flusse gebracht und halb und halb in zwei aneinander gekoppelte Kanus gelegt, die alsbald die Strommitte aufsuchen. Dort fahren sie in entgegengesetzter Richtung auseinander, wobei das Netz sich abrollt und wegen der leichten Holz- und der schweren Tonstücke eine senkrechte Stellung im Wasser einnimmt. In weitem Bogen steuern die Kanus nun dem Ufer oder einer Sandbank zu, das einen Halbkreis umspannende Netz nach sich ziehend. Dort springen die Fischer ab, und unter ihrer Arme Arbeit verringert sich der Zirkel des Netzes und nähert sich dem Lande mit dem reichen Inhalt. Manch großer Fisch, in die Enge getrieben, schnellt übers Wasser empor und gewinnt die Freiheit; die andern aber erwartet der Tod durch Lanzenstoß. Dann wird das Netz wieder in die Kanus gelagert, und man fährt hinaus zu neuem Fange. Die erbeuteten Fische werden durch ein mattes Feuer geräuchert, das auf einer Lehmschicht im Hinterteil der Kanus glimmt. Rauchfisch hält sich länger und wird dem frischen Fisch vorgezogen.

Bequemer machen sich's andere Fischer. An eine verankerte Schnur, weit über den Fluß hinauslaufend, binden sie in 10 Meter Abstand sichelförmige leichte Hölzer, deren beide Enden über das Wasser ragen. An der einen Spitze hängt die Angel mit dem Köder. Hat der Fisch angebissen, so zieht er diese Seite in die Tiefe, während sich die andere in die Luft hebt; das bedeutet: »Fischer, hol die Beute!« –

Weiterhin sind Brüder auf der Dorfstraße damit beschäftigt, einem der Ihrigen beim Hüttenbau zu helfen. Von 10 Meter langen, armdicken Blattgräten der Raphiapalme, den knotenlosen Bambusstäben, schleißen sie die harte Rinde in Lattenform ab. Drei der stärksten Latten in 4 Meter Länge werden parallel auf den Boden gelegt; quer darüber wird eine jalousienähnliche Matte aus 1½ Meter langen Lättchen und Lianenfäden ausgerollt. Nachdem diese Matte fest auf die Längslatten geschnürt ist, wird ein Polster von großen Sumpfblättern darauf gelegt, eine zweite Matte über dieses ausgerollt, wieder drei starke Bambusleisten aufgelegt, und diese mit den untern verflochten. Die Rückwand des Basokohauses ist jetzt fertig, wird an die Baustätte getragen und an drei im Boden steckenden Pfählen festgebunden. In gleicher Weise folgt die Anfertigung der Vorderwand; das Messer haut ein viereckiges Türloch darein, durch das auf Knieen und Händen ein- und ausgegangen wird. Die Seitenwände erhalten halbe Breite, aber doppelte Höhe; denn der rechtwinklige Giebel muß daran ausgehauen werden. Nun stehen die vier Wände und harren des Daches. Den Giebelwänden wird der Firstbalken, den Seitenwänden zwei mit jenem parallele Stämmchen aufgelegt. Raphiagräte, über dem First gebrochen, werden als Dachsparren eng nebeneinander an die Stämmchen gebunden. Querlatten aus gleichem Material folgen in handbreitem Abstand zum Einhängen der am Stiel geschlitzten Sumpfblätter; eine über das ganze Dach laufende Matte schützt die Blätter gegen die Windstöße. Die vordere Seite des Daches steht über und bildet eine Art Veranda, Flur, die auf geschnitzten und durchbrochenen Holzsäulen ruht. Die Basokowohnung ist also ein fünfteiliges Flechtwerk von Raphiablattgräten, Blättern und Lianenschnüren. Schnell ist sie errichtet, noch schneller abgebrochen. Der Streit mit einem Nachbarn genügt, daß der Besitzer Dach und Wände losschneidet, auf den Kahn legt und sein Haus auf einer Insel wieder zusammenfügt. Wer heute zu den Basoko kommt, sieht diese Stammeshütten nicht mehr: der Staat hat sie verboten, angeblich weil sie unschön und gesundheitswidrig seien – oder war's, um die leicht flüchtigen Leute seßhaft und so für seine Interessen brauchbarer zu machen? Jetzt müssen sie ein paar Dutzend Pfähle in den Boden rammen, mit Lianen Bambusstäbe daran binden und diese Fachwände mit Stampflehm ausfüllen.

Nehmen wir ein glühendes Holzscheit und leuchten in die fensterlose Hütte eines Negers, so sehen wir erst, gleich einer glatten Wand, viel sterartig aufgeschichtetes Hartholz, durch die Axt so glatt abgehackt, als wäre es gesägt; dieser Holzvorrat dient für das nie erlöschende Feuer vor und in der Hütte des Mannes, nicht für die Küche der Frau. Aus dieser Holzwand erstrahlt die Geschicklichkeit des Weibes und die Liebe der Ehefrau. Das Feuer dieses Holzes soll den Gemahl erwärmen, die lästigen Moskitos von ihm abhalten, ihm leuchten, wenn er nach dem Tagewerk mit Brüdern vor der Hütte sitzt; auch den nächtlichen Tanz muß es verklären. Nur eine Lagerstätte enthält jede Hütte; meist ist sie eine erhöhte Lehmschicht mit darüber ausgebreiteter Matte, oder es sind auf zwei Scheite Holz einige Bambusstäbe gelegt. Tragbare Bambuslager dienen zur Mittagsruhe unter der Veranda. Länge und Breite des Körpers bestimmt das Maß des Bettes. Das Fußende ist erhöht wie das Kopfende, da der Neger auf dem Bauche liegend schläft. Als Kopfkissen wird ein zierlich geschnitztes, ausgehöhltes Holzstück gebraucht, das genau dem Kopf angepaßt ist. – An den Giebelwänden der Hütten hängen Körbe, Kalabassen, Netze, Ruder, Töpfe, Messer, Pfeifen, an den Längswänden Zaubermittel, d. h. Medizinen gegen die feindlichen Geister, Schmuck, irdene Zierplatten und die Lanze. So ist die Hütte des Mannes. Zutritt in sie hat nur die Lieblingsfrau tagsüber, um die nötige Arbeit zu verrichten. Im übrigen hat jede Frau ihre eigene Hütte und empfängt dort den Besuch ihres Mannes. Kinder, die bereits gehen können, haben gleichfalls ihr eigenes Heim, ihrer Körpergröße entsprechend. Alle Hütten dienen nur zum Schlafen und Aufbewahren der verschiedenen Habe, nicht zum Wohnen. –

Was ist denn das für ein Triumphbogen, unter dem wir jetzt durchgehen müssen? Auf seinen Pfahlsäulen stehen zwei große Töpfe, in die die Leute allerlei Dinge werfen. Es sind Zwillinge in diesem Sippenviertel geboren worden. Die Vorübergehenden sollen die Töpfe mit Geschenken und Speisen füllen oder sie an den Bogenlianen aufhängen für die glückliche Mutter und ihre Kinder. Ich wollte die neuen Basokoneger sehen. Die Mutter saß mit ihnen in ihrer Hütte, umringt von gratulierenden Schwestern. Der Türe vorgestellte Palmzweige hielten das Tageslicht ab. Die neugeborenen Negerkinder sind nicht schwarz, sondern rötlichgelb; sie werden dunkler, wenn man sie nach etwa zehn Tagen erstmals an die Sonne bringt. Bei dieser Gelegenheit wird ein großes Fest begangen: der Vater nimmt das Kind in seine Hände, hält es hoch, daß dessen Augen in die Sonne schauen, und gibt ihm da den Namen, den Geburtsnamen, entsprechend unsern Vornamen – Familiennamen kennt man nicht. Einen einzigen Namen also erhält das Kind. Wenn es später nur bei dem einen bliebe! Wer Bücher führen muß wie wir Missionare, gerät oft in helle Verzweiflung, wenn die Erwachsenen Namen ohne Zahl vorbringen wie Handelsreisende ihre Waren. So läßt sich z. B. eine viel gewanderte Frau ins Katechumenat aufnehmen:

»Wie heißest du?«

»Boyele.«

»Ist das dein Geburtsname?«

»Wie kann ich das wissen!«

»Nun, mit welchem Namen ruft man dich im Dorf?«

»Die Männer nennen mich Likobo, die Frauen Liamba; die Staatsleute heißen mich jetzt Yaya; als ich klein war, riefen sie mich Moke, später Monene oder Mafuta.«

»Welchen Namen geben dir denn deine Brüder?«

»Bei ihnen heiße ich Mayaka, Belima, Balabala …«

»So hat dein Vater dich Mayaka genannt?«

»Nein, sondern mein männlicher Bruder.« (Nach des Vaters Tod ist der Erbe des Harems Herr der Mädchen, bis sie verkauft sind.) »Meine weiblichen Brüder nannten mich Boyele. Weil nun mein Bruder mich an einen bösen Mann verkauft hat, zürne ich ihm und will den Namen Mayaka nicht mehr. Jenem Manne bin ich entflohen und habe mich ins Europäerdorf gerettet.« –

»Sag mir einmal: Wenn deine Väter und Brüder deine Mutter ehren und erfreuen wollen, welchen Namen geben sie ihr?«

»Sie sagen: Die Mutter der Motobi hat ein schönes Kind geboren; die Mutter der Motobi versteht die Arbeit; die Mutter der Motobi ist gut.«

»Aha, nun habe ich deinen Geburtsnamen doch gefunden, Motobi. Den willst du allerdings nicht, weil er etwas Unschönes bedeutet. Gut, dann entscheide dich für den Namen Boyele; doch bleibe dabei.«

Boyele wurde nach drei Jahren Christin und zog dann fort. Als sie heiraten wollte, wandte sich der betreffende Missionar an mich: »Eine Frau mit Namen Moke, alias Mayaka, will heiraten.« Hätte ich auch alle ihre zwanzig Namen ins Taufbuch eingetragen, wäre mir ohne andere Details doch nicht gedient gewesen. Dank den vielen Namen treibt denn auch die Drückebergerei die herrlichsten Blüten. –

Töpferinnen, meist ältere Frauen, betreiben auf der Dorfstraße ihr hochgeschätztes Handwerk. Den weißen Lehm, der reichlich am Kongo lagert, stampfen sie mit elfenbeinernen oder hölzernen Stößeln unter Beimischung von Sand auf Stücken von zerbrochenen Kanus zu einer vertieften Rundform. Mit nassen Holzplättchen klopfen sie das Gebilde von außen, mit Muschelschalen reiben sie es von innen, und drehen es dabei in den Händen, bis eine große vollkommene Kugelform mit nur geringer Öffnung entstanden ist. An der Außenseite werden rundum reiche und bezeichnende Ornamente mit zackigen Muscheln und Eisenstäbchen eingraviert, nicht nur der Schönheit, sondern auch des sichern Anfassens wegen. Sind einmal oder zweimal zwanzig Töpfe getrocknet, so werden sie pyramidenförmig in der Dorfstraße aufgetürmt, ringsum und oben mit Holz bedeckt, das bald lichterloh aufflammt. Mit Stäben nimmt man die glühenden Töpfe aus der Asche und überstreicht sie sogleich mit Kopal, der ihnen eine braune Glasur verleiht. Verzierte Platten, Teller, Schüsseln, Krüge, Flaschen, Vasen und was sonst ihr empfängliches Auge irgendwo aufgenommen hat, bilden die Frauen genau nach. Nach dem Brande des Geschirrs fahren sie damit in lehmarme Gegenden, um es zu verkaufen. Viel erhalten sie allerdings nicht dafür; denn Frauenarbeit ist schlecht bezahlt und die darauf verwandte Zeit zählt gar nicht. –

Dem Ufer des Flusses entlang stehen an erhöhten Plätzen die Baumtrommeln auf Holzlagern und überdacht. Sie haben mein Kommen längst gemeldet, und wie ich auf dem großen Platz vor Moyimbas und seiner Frauen Hütten einbiege, sehe ich zwischen ringsum stehenden Zuhörern einen Kreis von am Boden kauernden Männern, deren Lanzen in der Erde stecken, und höre aus dem Zentrum Peitschengeknall und Reden, von zustimmendem Gebrumm begleitet.

Moyimba erhebt sich und kommt mir einige Schritte entgegen.

»Viele Arbeit haben wir! Ich habe die Familienhäupter zusammengerufen in der Frühe, wo ihre Köpfe noch kühl und hell sind. Klagen und Anliegen sind mir zu Ohren gekommen, über die mein Volk entscheiden muß.«

Mit großem Interesse folgte ich nun dem Verlauf der Versammlung und vernahm die Erklärungen, die der Häuptling mir gab.

Da war ein Mann als Wortführer des großen Häuptlings. Seine Zunge ist gewandt; er hat die Versammlung zu leiten, den Sachverhalt klarzulegen, die Meinungen zu erfragen, das Wort zu erteilen denen, die reden wollen; ihnen Schweigen zu gebieten, wenn sie nichts Vernünftiges mehr wissen oder ihre Zeit um ist. Zuletzt faßte er dem Oberhaupte alle Ansichten zusammen. Dieser selber redete nichts, er horchte nur und überlegte. Erst wenn er den Willen seines Volkes erkannt hat, pflegt er die Entscheidung zu verkünden. Daß diese von allen befolgt werde, dafür sorgen die Wächter und die Peitsche.

Ein Mann rannte in der Versammlung umher wie närrisch und redete allzeit mundfertig. Er hat eine wichtige Rolle: er muß der Sitzung Leben geben, muß zu allen Reden geistreiche Bemerkungen machen, muß lachen und weinen können, verhöhnen und Witze machen. So reizt er zum Denken und Reden, beleuchtet die Sache, macht die Sitzung interessant und kurzweilig.

Links und rechts standen die Zeitmesser; denn nicht jeder darf reden nach seiner Zunge Lust. Der links Sitzende schwang eine Gerte und zählte bis fünf, dann wieder von vorn; der andere rechts zählte die Fünferschwingungen zu je zwanzig zusammen; nach zwanzig mal zwanzig Schwingungen rief er jeweils: »Genug für den; ein anderer erhalte das Wort!«

An dem Tage waren schon viele abgeurteilt worden, und etliche hatten Prügel bekommen. Diese Prügelstrafe ist aber gewöhnlich rasch vergessen, und die Verbrechen mehren sich. So klagt der Häuptling: »Als die Weißen noch nicht im Lande gewesen, haben wir erfolgreicher bestraft!«

Und nun erklärte er mir im einzelnen die Verbrechen und Strafen. Da waren Frauenräuber. Ihnen wurden die Frauen und Mädchen abgenommen, und sie erhielten eine Strafe, weil sie dieselben weder bezahlen konnten noch wollten, sie also gestohlen hatten. Zwei andere hatten zwar bezahlt, doch galt ihre Ehe nicht, weil ihre Brüder diese Frauen ablehnten. Heiraten ist nämlich nicht des einzelnen Mannes Sache, sondern der ganzen Sippe, in die die Frau eingeheiratet wird. Alle müssen mitbezahlen, wie sie alle von ihrer Hände Arbeit essen wollen.

Ein Mann hat Prügel bekommen und muß einen Monat lang Sklavenarbeit tun: er hat gegen die Gesetze zu heiraten versucht, indem er ein Mädchen aus Yalulu heimführte. Nur mit den Bomane, Barumbu, Limputu und Basuha tauschen die Basoko Mädchen aus.

Ein anderer wurde bestraft, weil er das Kind der Frau des Bafola genommen hat und sagte, er sei der Vater. Aber die Basoko denken: wem das Feld, dem die Frucht; so auch: wem die Frau gehört, dem ihr Kind; ob er der Vater ist, das ist Nebensache.

Wieder ein anderer ist geprügelt worden, weil er sein Kind, das schwach und krüppelhaft war, in den Fluß geworfen hat. Dieses Kind aber war ein Mädchen. Wäre es ein Knabe gewesen, so hätte man geschwiegen. Mädchen bringen der Sippe immer Gewinn, wenn man sie verkauft.

Drei Angeklagte gehören zur Sippe Libenga, aus der kürzlich ein Mann zu den Soldaten ging. Der betreffende Mann hatte für seine Frau nicht volle Bezahlung geleistet. Die Schulden eines Mannes sind die Schulden seiner Sippe. Die drei weigern sich mitzubezahlen: sie bekommen Hiebe, bis die Kaufschätze da sind.

Vier junge Leute, die angeklagt waren, bekamen keine Strafe; sie haben zwar Mädchen aus deren Heim geraubt und in ihr Haus eingesperrt; das haben sie aber getan, damit ihnen niemand zuvorkomme, aus Liebe also und Hochschätzung für diese Mädchen! In dem Falle ist die Raubehe gestattet, wenn die Männer bezahlen wollen und ihre Brüder ihnen dabei helfen. Sie sollen also die Mädchen behalten. Endgültig ihr Eigentum sind sie jedoch erst, wenn alle Kaufschätze entrichtet sind.

Ein Mann verlangte, daß der Vater seiner Frau ihm seine zweite Tochter gebe statt der ersten, da diese unfruchtbar geblieben ist. Der Vater weigert sich, doch er wird gezwungen werden.

Ein anderer hat aus gleichem Grund seine Frau ihrem Vater zurückerstattet und dieser hat ihm angesichts des Oberhäuptlings die Schätze wiedergegeben. Durch Rückgabe der Schätze wird die Ehe aufgelöst.

Die Frau eines Mannes namens Lukula war zu Besuch bei ihrem weiblichen Bruder und ist dort an Krankheit gestorben. Jene Sippe, in deren Haus sie gestorben, ist nun verpflichtet, dem Lukula eine neue Frau zu stellen, gleich als hätte sie dieselbe gemordet.

Zwei Männer sind schon oft bestraft worden; sie fügen sich den Versammlungsbeschlüssen nicht. Deswegen sind sie heute aus dem Dorfe verbannt worden. Eigentlich haben sie ihr Leben verwirkt; doch das Recht über Leben und Tod haben jetzt die Weißen. So sollen sie Soldaten oder Arbeiter werden bei den Weißen; in den heimatlichen Dörfern will man sie nicht mehr haben.

Bei einem andern konnte die Schuld nicht erwiesen werden; deshalb soll der Medizinmann untersuchen mit dem Orakel oder der Giftprobe. Der Angeklagte soll nämlich das Likundu besitzen, kraft dessen er dem Geist des Todes befohlen hat, eine Frau zu morden durch den Mund des Krokodils.

Zwei Mädchen und drei Frauen sind ihren Männern entlaufen und heimgekommen. Sie müssen aber zu ihren Männern zurückkehren, denn die Kaufsumme ist »gegessen« und kann nicht zurückerstattet werden. Wenn sie nicht freiwillig gehen, wird man sie binden und fortschleppen. Prügel oder sonstige Strafen ihnen zu geben, ist nur das Recht ihrer Männer. Reichlich werden diese das besorgen. Denn ihnen steht das Recht über Leben und Tod ihrer Frauen zu, wenn sie dieselben ganz bezahlt und so das Eigentumsrecht über sie erlangt haben. Vorsichtig müssen die Männer dennoch dabei sein, denn die Frauen können sich rächen mit vergifteten Speisen oder Tötung der Leibesfrucht.

Einer Frau war eine Hündin anvertraut worden, als sie über den Strom fuhr. Die Hündin ist ins Wasser gesprungen und von einem Krokodil erhascht worden. Ihr Mann muß den Schaden ersetzen: eine Hündin, gleich groß und fruchtbar, zurückerstatten; und weil die verlorene inzwischen Junge geworfen hätte, muß er noch vier Junge dazu geben.

Weitere Angeklagte treten vor und setzen sich in die Mitte der Versammlung. Sie schlagen die Erde zum Schwur mit der flachen Hand, machen mit derselben Hand einen Kreis um den Hals und heben sie gen Himmel. »Gott weiß es«, oder »Die Ahnen hören es!« so beginnt jeder Satz. Die Sippenbrüder verteidigen beredt, zitieren ähnliche Fälle und Urteile. Die Frau eines Angeklagten aber hilft dem Kläger, wenn dieser ihr Bruder ist, und erklärt ihren Mann für schuldig; denn die Brüder stehen der Frau näher als der Ehemann. Darum zürnt aber der Angeklagte seiner Frau keineswegs. Das Urteil wird gefällt nach Stammesbrauch und nach der meisten Zustimmung. Der Angeklagte fügt sich freiwillig dem Urteil; wenn er aber unschuldig ist, schreit er's ohne Unterlaß hinaus: »Häuptling, du hast mir unrecht getan!« und sollte das ihm auch Qualen einbringen und das Leben kosten.

Anderseits erhebt sich auch öfter ein Nichtangeklagter und bekennt sich ganz offen eines Verbrechens schuldig, das er oft nur erträumt hat, und verlangt dafür eine Strafe. »Die Schuld«, sagen sie, »redet in der Seele; nach der Strafe schweigt ihre Stimme.« Doch alles Vertrauen ist hin, wenn nach erstatteter Sühne des Fehlers noch erwähnt wird. – Ein gar wichtiges Moment für unsre Seelsorge!

Aus der Reihe der Häuptlinge war der längste aller Basokomänner aufgesprungen, flink wie eine Schlange.

»Brüder«, schrie er, »ich bin Iswabole, der Häuptling! Meinen Verstand habt ihr durchschaut, meinen Mut und meine Stammestreue. Deshalb habt ihr mich zu Moyimbas Nachfolger erkoren. Weil ich der sein soll, habe ich die Augen offen.«

Der Schwätzmann dazwischen: »Schaut sein großes Maul und seine Augen an! Macht die Ohren auf! Weisheit will der euern Köpfen geben!«

»In Europa bin ich gewesen, Brüder, auf der Ausstellung im Dorfe Brüssel«, fuhr Iswabole fort. »Ich ward wie ein Tier in einem Viehwagen dorthin geführt. Und da kamen die weißen Menschen ohne Zahl tagtäglich, mich zu schauen, mich, den Typus unsres Stammes. Und sie lachten über mich, sie lachten über den Basokomann, sie lachten! Da lernte ich denken; da lernte ich hassen. Hört, Brüder, den neuen Plan, der jetzt in den weißen Köpfen geboren worden: wir sollen unsre Frauen versteuern! Unsre Frauen! sie versteuern so wie die Tiere!«

»Was? unsre Frauen? Versteuern? Ist's möglich! – Iswabole, schweig still, sonst kommst du noch ins Gefängnis, und Oberhäuptling wirst du nie! Was die Weißen beschließen, dagegen gehen wir nicht an: sie haben Gewehre.« So brummte das Volk, entrüstet, doch machtlos.

Moyimba: »Jetzt wird zuerst über den Dorfbau verhandelt, Kanzler!«

»Hört, ihr Leute von Basoko!« sprach nun dieser. »Viele Brüder verschiedener Sippen sagen, unser Dorf sei faul, die Pfähle alt. Ratten und Stürme hätten die Wände durchbohrt. Der Regen falle in viele Hütten. Es ist wahr: schon hat der Leopard nachts Kinder aus mehreren Hütten herausgerissen, und Ratten plagen und beißen sie, daß sie schreien und nicht schlafen können. Auch sind schon viele tote Brüder in den alten Hütten begraben, da sie drei Jahre stehen. Deswegen entscheidet euch: wollen wir alle zusammen ein neues Dorf bauen, die alten Hütten abreißen, den Boden ebnen, neues Material hauen? Wir werden alle einander helfen; verständige Männer werden Lianenschnüre ziehen, damit die Häuser in geraden Linien stehen. Oder wollt ihr warten, und sollen wir nur die schadhaften Hütten ausbessern? Was ist eure Meinung?«

Der Kanzler hat dem Ältesten das Wort erteilt; der Zeitmesser funktioniert. Der Schwätzmann springt herum und redet.

»Brüder«, spricht der Älteste, »ich meine, jetzt sei nicht die Zeit dafür. Wir müssen erst die Abgabe an den Staat erledigt haben, sonst kommen wir aus dem Streit mit ihm nicht heraus.«

»Hm«, brummte es in der Runde. »Sich immer vor den Weißen beugen?« meint der Schwätzmann.

Ein anderer äußert sich: »Die Zeit ist nicht günstig; denn der Hunger wohnt im Ort. Die Frauen müssen erst viele Tage lang ihre Bittprozessionen halten, damit der Herr der Fische uns unsre Nahrung reicher spendet. Mit schwachen Armen und leerem Magen fällt man keine Bäume.«

Für diese Prozessionen bestreichen sich die Frauen mit Fischzauberfarbe, gehen schweigend hintereinander an den Flußufern auf und ab, werfen sich dann nieder, stöhnen und recken die Arme gen Himmel. Das setzen sie fort, bis die Fische zurück sind. –

Der Schwätzmann: »Schaut seinen Elefantenleib mal an! Der hat Hunger, kann nicht arbeiten!«

Ein dritter Sprecher: »Unsre Sippe macht ihr Dorf neu. Wenn ihr nicht mittut, so ist das eure Sache.«

Der Schwätzmann: »Die haben nicht die gleiche Seele mit uns! Sind das Brüder? Sie sollen ihr Dorf im Sumpfe bauen bei den Kröten. Wir geben ihnen keinen Platz!«

Ein vierter spricht: »Die Geister der Väter, die noch in oder bei unsern Hütten wohnen, werden zürnen, wenn ihr die Hütten zerstört und sie so verjagt.«

Der Schwätzmann: »Hahaha! Hat der seinen Vater lieb! Wo blieb denn Fleisch und Palmsaft, das Totenopfer, das er für seines Vaters Seele im siebten Monat nach dessen Tod zu spenden hatte? Er ist zu faul, den Totenschmaus herbeizuschaffen und zu spenden, der eines guten Sohnes Pflicht ist. Wir werden ihm Habe und Weiber verkaufen und dafür das Opfer stellen.«

Nachdem fast alle kurz geredet, zwei auch wegen zu hitziger Worte auf des Häuptlings Befehl von den Polizisten an den Strom geführt worden waren – »Fort mit ihnen an den Fluß! Wasser sollen sie trinken, bis sie kühl sind!« –, nachdem auch die Würdenträger und Ältesten nach Recht ihrer Ansicht nochmals Nachdruck gegeben hatten, wandte sich der Kanzler zu Moyimba und erklärte ihm, die Mehrzahl stimme für die Neuanlage des Dorfes. So erhob sich dieser, räusperte sich, spuckte aus, stellte sich in Positur und sprach:

»Öffnet eure Ohren, ihr Leute Moyimbas, und vernehmet des Stammes Willen und Gebot! Horcht auf, daß keiner nachher sage, er habe es nicht gewußt.

»Das Dorf wird abgerissen!« – Chor: »Ja, ja, das Dorf wird erneuert.« – »Beim nächsten Vollmond geht's ans Werk.« – »Ja, ja, beim nächsten Vollmond.« – »Die Männer hauen die Bäume.« – »Ja, ja, wir Männer die Bäume!« – »Die Knaben holen Lianen und Bambus.« – »Ja, ja, die Knaben die Bambus!« – »Die Frauen und Mädchen Blätter und Erde.« – »Ja, ja, die Frauen die Blätter!«

»Habt Verstand, rührt eure Hände! Wer nicht mittut, der kriegt Prügel!« – »Ja, ja, Prügel, Prügel, recht viele Prügel!«

Ähnlich wird auch in der Versammlung über die gemeinsame Jagd, den großen Fischfang und sonstige Arbeiten Bestimmung getroffen, und alle müssen sich daran beteiligen, falls sie nicht wegen triftigen Gründen vom Häuptling befreit sind; andernfalls bekommen sie statt Nahrung Strafe.

Nachdem Moyimba zum Zeichen der Abmachung jedem Unterhäuptling einen Palmzweig überreicht hat, geht die Versammlung auseinander.

Moyimba besaß die Liebe und Begeisterung seines Volkes, denn er war kein Schwächling, sondern hielt strenge Ordnung; so wünscht es der Neger. Wen er bestrafte, der hatte durch Gruß die Strafe als gerecht anzuerkennen; vorher war die Angelegenheit nicht erledigt. Wer sich nicht fügte, für dessen Verschwinden ward auf irgend eine Weise gesorgt.

Moyimba war der letzte Stammeskönig oder Stammeshäuptling; sein Nachfolger Iswabole ist zum Dorfhäuptling herabgedrückt. Das Gefängnis hat ihn belehrt, sich dem Europäerstaate zu fügen, als die Versteuerung der Frauen verlangt wurde.

Wer ist Iswabole? Etwa Moyimbas Sohn? Gewiß, weil ja alle Leute im Dorfe sich Moyimbas Kinder nennen; aber sein leiblicher Sohn ist er nicht, sondern der Sohn von Moyimbas ältester Schwester von gleicher Mutter – mütterliche Geschlechts- und Erbfolge! Aus den Söhnen dieser Schwester wird der tüchtigste von der Versammlung gewählt. Ist kein solcher Neffe da, wird ein Häuptlingsbruder zum Nachfolger bestimmt; auf ihn folgt erst der Sohn seines Vorgängers, diesem wieder der Neffe – Wahl mit Erbrecht gemischt!

Im Jahre 1911 ist Moyimba gestorben. Mit solch wildem Ungestüm hatten die schweren Gummihämmer noch nie die Baumtrommeln bearbeitet. Der Schreck fuhr durch die Hütten. Man sprang aus der Nachtruhe auf, schnellte durch die niedrigen Türlöcher, nochmals zu horchen, und schmerzdurchdrungen ruft's der Bruder dem Bruder zu: »Moyimba ist tot, unser aller Vater ist tot, unser Herr und Führer ist tot!« Und jeder rafft ein glühend Holzscheit aus dem nie erlöschenden Feuer, daß es ihm auf dem Weg leuchte und die wilden Tiere banne; und vorbei an den Hütten geht's hin zu Moyimbas Haus.

»Moyimba gestorben!« so heulen die Weiber, zerschlagen sich die Brust und wälzen sich auf der Erde; so brüllen die Männer und werfen sich in Waffenrüstung für die Totenfeier und den Totentanz; und über Dörfer, Flüsse und Wälder jagen die Meldungen der Gongs ohne Unterlaß, schrecken die Dorfwächter auf, die wieder zu den Hämmern greifen und weiter melden bis an die Grenzen des Basokostammes und ihrer Freunde.

Aus dem schwarzen Fluß herauf tönen kräftige Ruderschläge an mein Ohr. Ein Kanu, ein zweites, ein drittes, ein nicht zählbarer Zug. Matt leuchtendes Feuer verrät sie dem Auge und zeigt ihre Eile. Verstummt sind die Gesänge, die sonst den Ruderschlag begleiten. Pfeilschnell schießen die Kanus dahin und bringen das ganze Ufervolk zusammen, so daß bei Tagesanbruch eine Stunde weit flußauf und flußab schon Einbaum an Einbaum liegt. Der ganze Stamm versammelt sich mit seinen Häuptlingen und Unterhäuptlingen zur Trauerfeier für den großen Toten, der sie ein halbes Jahrhundert regiert hat.

Auf seinem niedrigen Bambuslager ist er aufgebahrt vor der Barza seines Hauses, und nachdem er von allen Leidtragenden, Bekannten, Freunden und Würdenträgern den letzten Liebesdienst empfangen, d. i. von ihnen der Reihe nach gewaschen worden ist, wird seinem Geiste durch Ausbrechen der Schneidezähne der Weg zum Auszug aus der Hütte des Körpers frei gemacht; dann wird die Leiche geölt und rot gefärbt, Glanznägelchen werden in die erhöhten Tätowierungen auf Stirne, Kinn und Brust eingedrückt, und zuletzt wird der Tote mit der Häuptlingstracht bekleidet, mit Lanze und Kriegsmesser geschmückt, mit allen Lieblingsgegenständen umstellt und von seinen vierzig heulenden Weibern umlagert, die mit ihren Freundinnen die Totenklage halten, sein Leben, seine Taten und Tugenden besingen. Zehntausend Stimmen auf dem weiten Platze fallen in den Refrain ein. Langsam erst, dann immer schneller und stärker stampfen die Füße den dröhnenden Boden, Arme und Körper folgen dem Rhythmus, Lanzen und Messer schlagen klirrend aufeinander. Der Gesang wird zum Geheul, zum heisern Gebrüll, bis die Stimmen und Kräfte versagen. Neue Tänzer und Sänger springen ein, indes die Alten ruhen und sich bei den zahllos dastehenden Palmweintöpfen erquicken, auf das Wohl des Hingeschiedenen essen und trinken: das ist das Totenmahl auf Kosten der Hinterbliebenen, die nötigenfalls ihre Frauen verkaufen oder selbst verkauft werden. Das Tanzen, Singen, Heulen, Essen, Trinken, Gongschlagen dauert zwei Monate ohne Unterbrechung Tag und Nacht, und wehe, wenn man davon abließe: der Tote fände keinen schönen Ort in der andern Welt, und seine Rache an Dorf und Stamm würde fürchterlich sein.

Wären nur die Weißen nicht so nahe, dann könnte man nach alter Stammessitte ein paar Dutzend Menschen über dem Grabe schlachten, Frauen, Sklaven und Gefangene dem Herrscher nachschicken, in der andern Welt ihn zu bedienen; denn sie sind sein Eigentum! Seine Lieblingsfrauen und besten Krieger böten sich freiwillig und mutig dar, geopfert, halb begraben und halb verspeist zu werden, um so ihren Herrn drüben bald zu besitzen und doch dem Stamme ihre Kräfte zu lassen. Was geschieht jetzt? Kein Bruder verrät den Bruder, und der Wald schweigt! Nur heißt es nach solchen Anlässen: »Der Leopard, das Krokodil, der Wald haben Menschen verschluckt«; und sonderbar: kein Zauberer muß da nach dem Schuldigen fahnden.

Ein gewöhnlicher Sterblicher wäre in seiner Hütte begraben worden, einen halben Meter tief und überdeckt mit Zweigen, Blättern und Erde. Darüber hätte man vierzehn Tage lang ein Feuer unterhalten, um den Leichnam auszutrocknen und so das Weiterwohnen in der Hütte zu ermöglichen, wodurch die Kräfte und Fähigkeiten des Toten der Sippe nicht ganz verloren gehen. Danach würde die getrocknete Leiche wieder hervorgeholt, neu gewaschen, geölt, mit Speisevorräten reich versehen und endgültig ins Hüttengrab gelegt worden sein. Die Eß- und Trinkgelage wiederholen sich bei jedem Todesfall periodisch, und sehr schwer ist das Vergehen, wenn man klagen muß: »Wir haben für unsern Bruder noch nicht genug geopfert, gegessen und getrunken.« Doch der Oberhäuptling ist der Vater aller. Er erhält am Dorfeingang eine eigene Grabeshütte, damit sein Geist, der in der ersten Zeit nach dem Tode am liebsten in der Nähe des Körpers und bei den Seinen weilt, alle überwachen könne. Eine nicht geringe Menge Lanzen, Messer, Pfeile, Schmuckgegenstände, Pfeifen und Tabak wird ihm beigelegt für die weite Reise. Über dem Grabe erneuert man alle Abende Speise und Trank für seinen Geist, bis sie nicht mehr verschwinden; dann erst heißt es: »Moyimba hat sein neues Heim gefunden!«