|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Schlacht von Five Forks war geschlagen, General Lees Armee zur größeren Hälfte vernichtet und der Rest abgeschnitten. Sobald der Augenblick günstig erschien, sollte die Kanonade auf die konföderierten Forts eingestellt und dafür überall der Sturm begonnen werden. Mit betäubendem Jubel hatte die Unionsarmee den Bericht der letzten großartigen Siege entgegengenommen, es herrschte allgemeine Begeisterung, allgemeine Ungeduld, nun endlich, endlich den letzten entscheidenden Schlag zu führen.

Der Regen goß in Strömen herab, alle Straßen trieften, Kanonen und Gepäckwagen blieben im Moraste stecken, die Soldaten erkrankten reihenweise. Auch vor Lionels Fenstern hing der graue Flor und stimmte ihn täglich trüber, obwohl Jack Peppers zweimal im Laufe der Zeit zu ihm gekommen war und obwohl er Philipp häufig genug sah, oft an einem einzigen Tage mehrere Male, wenn auch nur auf Minuten. Er besaß jetzt gute Bücher in Hülle und Fülle, aber dennoch drückte ihn die Gefangenschaft außerordentlich schwer. Immer stillsitzen zu müssen, das war für ihn, den an Freiheit Gewöhnten, ein sehr hartes Schicksal.

An einem dieser dunklen, regnerischen Abende hatte ihn Philipps vertrauter Diener zu dem Stalle geführt, in welchem der ›Ajax‹, sein früheres Reitpferd, stand. Schon bei dem ersten Laute der wohlbekannten Stimme hob das Tier den Kopf, es wieherte und schnaufte, als wolle es sagen: Wo bist du? – Dann als Lionel die Hände an seinen Hals legte, rieb es mit leidenschaftlicher Freude den Kopf gegen die Schulter des hochgewachsenen jungen Mannes. Ajax hatte seinen Gebieter nicht vergessen, es war zwischen den beiden, dem Menschen und dem Tiere, ein Wiedersehen, das einen wie das andere beglückte, besonders als Lionel erfuhr, daß sein Pferd gut behandelt werde und daß er es in jedem Augenblick zurückerhalten könne.

Philipp drückte stumm die Hand des Freundes. So viel an ihm war, wollte er nie versäumen, Lionels geheiligte, durch den schnödesten Verrat gekränkte Rechte nach Möglichkeit zu beschützen und zu verteidigen.

So kam der zweite April heran, ein Sonntag, an dem sich Frau Gilberts in die Kirche begeben hatte, um für das Leben und das Wohl ihres einzigen Sohnes zu beten. Lionel sah durch die Spalten der Vorhänge eine zahlreiche Menge von Andächtigen das Gotteshaus betreten, auch Mr. Davis, der Präsident, gehörte zu diesen; seine Equipage fuhr vor und brachte den Gebieter, der sich sofort in seine Loge begab, um, wie gewöhnlich, inbrünstig für das Wohl der vaterländischen Armee, überhaupt für die Sache des Südens zu beten.

Ein Choral tönte von der nahen Kirche herüber in Lionels Einsamkeit. Wie lange war er nicht in einem Gotteshause gewesen!

Über das Buch zwischen seinen Fingern sah er träumend hinweg ins Leere. Die Schwalben schossen pfeilschnell um den Turm, zwei Polizisten gingen auf und ab, um die Ruhe des geweihten Ortes zu sichern, – außer diesen lebenden Wesen war in der ganzen weiten Runde nichts zu entdecken. Selten stahl sich ein Sonnenstrahl durch das Gewölk des bleigrauen, tief hängenden Himmels, zuweilen fuhr ein Windstoß durch die Luft, oder ein Tropfenschauer fegte über die Erde, den durchnäßten Boden noch mehr erweichend.

Lionels Gedanken weilten in Seven-Oaks. Philipp hatte ihm gesagt, daß das Gut immer noch ohne eigentlichen Gebieter sei; es wurde kein Feld bestellt und keine Wiese gemäht, in der Veranda nisteten die wilden Vögel und vor der Thür wuchs Gras.

Wie innig sehnte sich unser Freund, nur ein einziges Mal die Stätte seiner Kindheit wiedersehen zu dürfen. Alle diese geliebten und vertrauten Räume, die Gärten und Anlagen, – wie grenzenlos gern hätte er sie an diesem Frühlingsmorgen durchwandert!

War es nicht auch ein Gebet, die Erinnerung an einen teuren, heimgegangenen Wohlthäter, an das dankbar genossene Glück der Jugend? – –

Lionel dachte unwillkürlich an die Prophezeiung des Schotten. Mac Donald hatte ihn im zweiten Gesicht als Herrn von Seven-Oaks gesehen. Ob er es jemals werden würde?

Mitten hinein in diese Träumereien erklang der galoppierende Hufschlag eines Pferdes gerade unter seinen Fenstern. Der Reiter schien die rasendste Eile zu haben, erst unmittelbar vor dem Haupteingange der Kirche machte er Halt, sprang von seinem Tier und schlug laut und dröhnend gegen das Portal.

Lionel beobachtete mit unwillkürlicher Beklemmung alle diese Vorgänge. So lange der Reiter noch auf dem Rücken des Tieres saß, hatte er ihn nicht erkannt, jetzt aber sah er die schlanke Figur und das Gesicht des Mannes, fast wäre ein Schrei seinen Lippen entschlüpft. »Jack Peppers!« –

Es war wirklich der Trapper, nun grüßte auch ein Wink von der braunen Hand den halbverborgenen Freund, dann folgten wieder neue, ungeduldige Schläge gegen die verschlossene Kirchthür.

Es schien, als höre drinnen niemand den Wartenden. Vielleicht übertönte der Gesang der Gemeinde das laute Klopfen.

Zum drittenmale bearbeitete der Peitschenstiel das Thor, jetzt nachdrücklich genug, um wohl auch von einem Tauben gehört zu werden. Nach wenigen Sekunden erschien in dem geöffneten Eingange der Kopf einer alten Frau und dann, nach kurzen, schnell gewechselten Worten hatte Jack Peppers den Zutritt erlangt.

Ohne Zweifel eine Botschaft an den Präsidenten und – eine schlimme. Die frohe Nachricht hätte den Schluß des Gottesdienstes abwarten müssen.

Einer der beiden Konstabler hatte die Zügel des Pferdes ergriffen und führte das edle Tier mitleidig auf und ab, aber er hielt sich dicht vor der Kirchthür, als fürchte er, doch vielleicht von den großen Dingen, die da zur Sprache kommen mußten, möglicherweise etwas zu verlieren. Sein Genosse machte mechanisch die Promenade mit und hie und da kamen aus den Häusern die Leute, um zu erfahren, weshalb so stürmisch der Einlaß begehrt worden sei.

Binnen zehn Minuten hatte sich der ganze Kirchplatz mit Menschen gefüllt.

Lionels Herz schug heftig. Waren die Verschanzungen der Konföderierten gefallen?

Ach, hätte er hinabgehen, hätte er die Kirchthüren öffnen und drinnen fragen, sich nach dem einen, das ihn interessierte, erkundigen dürfen!

Da unten thaten es andere. Die Kecksten konnten nicht länger warten, sondern machten den Versuch, in das Gotteshaus einzudringen, wenige Sekunden später aber geschah etwas ganz Unerwartetes. Aus allen Thüren eilten die Andächtigen hinaus ins Freie, Schreck und Entsetzen in den Zügen, mit gerungenen Händen, zum Teil laut weinend, schreiend, laufend, als brenne unter ihren Füßen der Boden. Andere wurden in todesähnlicher Ohnmacht herausgetragen, kurz, die Bestürzung hatte den höchsten Grad erreicht, es schwirrte und wirbelte auf dem Platze durcheinander, wie in einem Flug Tauben, den der Falke umkreist.

Lionels Augen brannten, so scharf spähte er aus nach seiner gutmütigen alten Beschützerin. Die Ungeduld verzehrte ihn fast, er trocknete immer den Schweiß von der Stirn, er trommelte gegen die Fensterscheiben, als könne er das spröde Glas zwingen, ihm zu erzählen, was denn Schreckliches, Furchtbares geschehen sei, was die Menschen da unten bewog, weinend und schluchzend einander in die Arme zu fallen, wie außer sich, voll Verzweiflung und heißer Angst.

Jetzt kam Jack Peppers, wieder winkte er einen Gruß, schwang sich auf sein Pferd und ritt im selben Galopp davon, wie er gekommen war. Es mußte ihm an Zeit fehlen, dem harrenden Freunde auch nur ein einziges Wort zu sagen.

Ob die Regierungstruppen vor den Thoren standen?

O Himmel, Himmel, wer gibt Gewißheit?

Jetzt kam Frau Gilberts, sie schlich wie gebrochen über den Kirchplatz, sie taumelte und würde vielleicht gefallen sein, wenn nicht ihr Mann ihr entgegen geflogen wäre und sie in seinen Armen aufgefangen hätte. Lionel beobachtete die beiden, er sah, daß die Frau dem Manne einige Worte zuflüsterte und daß sich der heftige Schreck auch dem Alten mitzuteilen schien. Es war deutlich erkennbar, daß er ein: ›Unmöglich! Unmöglich!‹ hervorstieß.

Dann zog er seine Frau in das Haus und halb unbewußt, halb sinnlos vor Aufregung stürzte Lionel bis zur Thür den beiden alten Leuten entgehen. »Was ist geschehen?« brachte er mühsam hervor. »O sagen Sie es mir, Sir, was ist geschehen?«

Der Gärtner strich mit der Hand durch das graue Haar, er schien wie geistesabwesend. »Befehl vom General Lee!« versetzte er stammelnd, »die konföderierten Werke sind gefallen, Richmond muß sofort geräumt werden!«

Lionel schlug in ausbrechender Freude die Hände zusammen. »Sieg also!« rief er. »Sieg! O Gott, welch ein Glück! Aber erzählen Sie mir doch alles, Frau Gilberts, bitte, erzählen Sie mir alles!«

Die weinende Frau stützte den Kopf in die Hand. »Alles?« wiederholte sie. »Da gibt es nur eins, Mr. Forster, aber das ist bitter wie der Tod. Wir müssen unsere Heimat verlassen, unser bißchen Hab und Gut preisgeben, vielleicht dem Feuer, vielleicht den Plündernden. Seine Ehren, der Herr Päsident saßen eben in der Loge und beteten inbrünstig, da kam Jack Peppers, der ihm ein versiegeltes Schreiben brachte. – Mr. Davis taumelte, er griff mit der Hand an die Stirn, als könne er seinen Sinnen nicht länger trauen. Ja, und dann unterbrach der Prediger die schon angefangene Rede, er stieg von der Kanzel und begab sich zu Mr. Davis, worauf die beiden Herren miteinander sprachen. Es war in dem Gotteshause so stille, daß man die Atemzüge seines Nachbars hören konnte: jeder fühlte das Unglück voraus. Irgend etwas Entsetzliches mußte geschehen sein.

»Der Prediger trat vor den Altar und brachte mit erstickter Stimme den Versammelten die Schreckensbotschaft, wie ich sie Ihnen wiederholt habe. Die Schanzen sind gefallen und Richmond soll geräumt werden.«

»Aber warum das?« rief der Mann. »Warum das?«

»Es ist Befehl, mehr weiß ich nicht.«

Lionel war wie berauscht. »So lassen Sie doch alles sein, wie es will!« rief er. »Wir haben gesiegt und das ist Glückes genug.«

»Wenn man alle seine Sachen im Stiche lassen muß, wenn man Heimat und Brot zugleich verliert? Jesus! Jesus! Kann es auch noch schlimmer kommen?«

Lionel hörte nicht mehr. Er konnte dem Verlangen, jetzt den Dingen selbst zuzusehen, keine Zügel anlegen, die ungemessene Freude riß ihn willenlos mit fort. Eilenden Laufes erreichte er die Straße und tauchte in das Gewühl, welches überall auf- und abwogte, unsäglich froh der langentbehrten Freiheit, des kühlen Windes, dessen Ströme seine Stirn umfluteten. Ob ihn heute, in der Verwirrung alles Bestehenden, in dem Aufhören jeglicher Ordnung irgend ein Mensch erkannte, was kam denn darauf an? Mit dem Bestehen der Konföderation fiel doch ohne Zweifel auch das Gesetz der Sklaverei und dann gab es für ihn keine Gefahr, keine Drohung der Zukunft mehr.

Mochten sie kommen, die Widersacher. Für den Augenblick schlug er sich schon durch, und sei es mit der gesunden Kraft seiner Fäuste.

Auf den Straßen herrschte ein unbeschreiblicher Tumult. Konföderierte Soldaten schafften aus den Archiven und öffentlichen Kassen alle Papiere und besonders das von den Südstaaten ausgegebene Geld auf den Marktplatz, um es zu verbrennen, wobei sich der Pöbel ansammelte und gierigen Blickes diese ihm unverständlichen Vorgänge beobachtete.

Solche Schätze! – Für eine einzige dieser Banknoten hätte so mancher mit einem halben Dutzend Gegner auf Tod und Leben gerungen, jetzt dagegen flatterten die kostbaren Blätter hierhin und dorthin über das Straßenpflaster, der Wind fuhr hinein und trieb ganze Haufen zwischen das lungernde Volk, so recht, als wolle er ihm zeigen, daß oft das Glück des Lebens im Bereiche der Hand liegt, ohne erfaßt werden zu können.

Die Gesichter erhitzten sich, die flüsternden Stimmen wurden lauter. »Weshalb soll man sich dergleichen gefallen lassen? Es ist schließlich doch das Eigentum des Volkes, welches da ohne Zweck und Ziel zerstört wird.«

Und Einzelne griffen nach den massenweise im Wind flatternden Blättern, andere suchten ihnen dieselben zu entreißen und bei dieser guten Gelegenheit einen früheren Groll zum Austrag zu bringen, oder irgend eine Form des menschlichen Neides und Hasses durch Schläge zu äußern. Wüste Balgereien entstanden, die Soldaten stopften selbst alle Taschen voll, während ihre Offiziere vergeblich suchten, die weichenden Massen jetzt noch zum Gehorsam zurückzuführen.

Dreiste Schmähungen wurden laut, man sang und pfiff, die Flasche kreiste, bis plötzlich ein höherer Beamter in das aufgestapelte Papier den ersten Feuerbrand hineinwarf und unter dem Einfluß des starken Windes die Flamme rot und lohend emporschlug.

»Da brennt es! Rette, wer kann!«

»Hurra, jetzt kommt Leben in die Geschichte!«

»Sauft aus den Gossen, Kinder, leckt das Pflaster ab! Die Herren da oben fürchten sich vor uns, sie haben befohlen, allen Wein und Branntwein auszugießen!«

Jemand tauchte den Zeigefinger in den Rinnstein. »Weiß Gott, das ist feiner Likör! Man sollte denken, die ganze Stadt sei toll geworden!«

»Darum laßt uns allein vernünftig bleiben. Holt Gläser herbei!«

»Da drüben in dem feinen Hotel sind sie ja zu Hunderten vorrätig!«

»Laßt uns einmal hingehen, Leute, solch ein Tag kommt so bald nicht wieder! In dem Hotel verkehren nur Millionäre, – jetzt erscheint der ›süße Pöbel‹ – so heißen wir ja doch bei denen, die das Geld besitzen!«

»Auf! Auf!«

Der Stein war in das früher stille Wasser geworfen; das Beispiel dieser ersten Rotte fand sogleich Nachahmer. Die Thüren der nächsten Häuser wurden zertrümmert und massenweise drang das Volk in die unbeschützten Häuser, lawinenartig wälzte sich der Strom weiter und weiter, nach rechts und links abzweigend, das ganze Straßennetz der Stadt zugleich überschwemmend.

Ihm nach lief mit unheimlicher Eile das Feuer. Irgendwo war ein brennendes Blatt Papier in den Rinnstein gefallen und hatte die Wellen spirituöser Getränke in Flammen gesetzt. Es wogte und zischte, es netzte hier einen Fuß und dort eine Hand, – irgend jemand warf einen geraubten Gegenstand in das entfesselte Element, dann mehrere, bis sich ein brennender Berg bildete, den wieder andere zu löschen versuchten.

Aus den besseren Häusern strömten die Neger zusammen. Waren sie jetzt frei?

Einige nahmen sich wenigstens vor der Hand die Erlaubnis, ihren Gebietern den Gehorsam aufzukündigen, sie gesellten sich zu dem auf- und abwogenden Volke und sprangen und tanzten umher wie Irrsinnige.

Von Mund zu Mund lief überall die Frage: »Wann kommen die Regierungstruppen?«

Während so das besitzlose, verantwortungslose Volk die Gassen füllte und, wie überall bei derartigen Gelegenheiten, Exzesse beging, fielen in den reichen Häusern die Damen aus einer Ohnmacht in die andere. Was konnte man retten? Wohin fliehen?

Die Eisenbahnzüge folgten einander in den denkbar kürzesten Pausen, alle Mietfuhrwerke waren im Gange, die Preise für letztere streiften an das Fabelhafte. Achtzig Dollar die Stunde war nicht das höchste Angebot.

Soldaten und Einwohner schleppten davon, was sie erreichen konnten, ohne zu wissen, wie sie auch nur einen einzigen dieser Gegenstände benutzen oder verwerten sollten. Es herrschte allgemeine Anarchie, jeder that was er wollte, jeder hielt sich für berechtigt, dem anderen gegenüber zu handeln, wie es ihm eben einfiel.

So mancher alte Streit wurde an diesem Tage blutig ausgefochten, so mancher bisher stille Groll trat als Mord und Totschlag zu tage.

Ein großer Hexensabbat, die ganze aufgeregte Versammlung, ein Durcheinander, für das es keine Bezeichnung gibt.

Lionel kam nicht zum Nachdenken, nicht zu irgend einer Frage. Er folgte planlos dem Strome der Menge, nur froh der wiedererlangten Freiheit, glücklich, weil jetzt in kurzer Frist sein Regiment einrücken mußte und er dann zu geordneten Verhältnissen zurückkehrte. Gegen den späten Nachmittag kam er nach Hause, wo die alten Leute eben ihre letzten Sachen auf den Wagen eines befreundeten Fuhrmannes packten; sie wollten hinaus zur Farm des Schwagers und baten unsern Freund, sie zu begleiten.

»Kommen Sie doch mit, Mr. Forster! – Wenn nun die ganze Stadt in Flammen aufginge? – Alle Behörden sind geflüchtet, das Militär widersetzt sich den Befehlen der Offiziere, die Unterbeamten kümmern sich um nichts. Was wollen Sie noch hier in Richmond, wenn alle ehrlichen Leute die Stadt verlassen?«

Lionel schüttelte den Kopf. »Ich muß auf alle Fälle hier bleiben, Frau Gilberts! – Und ich will es auch lieber. Hundert Dollar in meiner Tasche sichern mich auf längere Zeit hinaus.«

»Aber wo wollen Sie schlafen? Wer bringt Ihnen Essen und Trinken?«

Lionel lächelte. »Das alles wird sich finden, liebe Frau Gilberts. Hoffentlich kommt morgen mein Regiment!«

Die alte Frau seufzte. »Wir haben in Ihrem Zimmer die nötigsten Gegenstände zurückgelassen, Mr. Forster, Gott beschütze Sie!«

»Ich danke Ihnen herzlich. Aber seien Sie doch ganz ohne Sorgen, – es wird mir durchaus nicht schwer werden, mich durchzubringen. Wahrhaftig, es gab schon andere Schwierigkeiten zu überwinden und ich siegte trotzdem.«

Die alten Leute fuhren nach kurzem Abschied auf ihrem hochgepackten Möbelwagen davon, beide weinend, unsäglich traurig, während Lionel allein zurückblieb, jetzt Herr des leeren Hauses, das er mit sonderbaren Gefühlen durchwanderte. Frei wie der Vogel in der Luft war er, aber auch einsam gleich diesem.

Nachdem er ein wenig gegessen hatte, verschloß er die Hausthür und ging wieder fort. Jetzt war es dunkler Abend, der Wind pfiff heulend und sausend durch die Straßen, der Regen fiel in Strömen herab und zischend erlosch in den Rinnsteinen das Feuer.

Überall Plünderung und Mord, überall das Wehegeschrei mißhandelter Menschen. Tausende von Stimmen riefen voll Todesangst nach den Regierungstruppen, Tausende jubelten, daß sie noch fern blieben. Über Berge von Trümmern schritt der Fuß.

Lionel kam bis an jene Ecke, wo Mr. Trevor wohnte. Hierher hatte sich der Pöbel noch nicht gewagt, zu viele Soldaten standen aufmarschiert, zu viele Schwarze steckten in den vornehmen Palästen, der Empfang wäre vielleicht ein sehr heißer gewesen.

Aber jetzt, bei Einbruch der Nacht, wurden die Soldaten wankend, es verschwand einer nach dem andern; die Zurückgebliebenen murrten. Wer sicherte ihnen bei dem Zusammenbruch aller Verhältnisse den rückständigen Sold? Ja, wer gab ihnen auch nur an diesem Unglückstage, nachdem sie zwölf Stunden lang die Paläste der Reichen bewacht hatten, irgend eine Erfrischung, eine Ermutigung?

Die vornehmen Leute waren längst entflohen oder saßen versteckt in ihren Häusern. Konnten sie denn im Grunde wirklich beanspruchen, daß Männer, denen kein Sold gezahlt wurde, unter den größten persönlichen Opfern ihre Schätze bewachten?

»Daß ihr Narren wäret! Haltet es doch mit euren Brüdern aus dem Volke, – auf die Dankbarkeit der Großen könnt ihr lange warten!«

Und dann waren Kuriere vom Kriegsschauplatz gekommen. Die Reste der konföderierten Armee befanden sich in voller Auflösung, vielleicht schon morgen konnten Regierungstruppen in Richmond einrücken und von allem, was sie antrafen, Besitz ergreifen.

Man mußte also die Zeit ausnützen, später waren doch alle Soldaten Kriegsgefangene und über die Stadt wurde der Belagerungszustand verhängt. Was man heute erlangte, das war dem Feinde entzogen.

Allmählich verschwanden die letzten Uniformen, Soldaten und Volk plünderten mit einander um die Wette.

Aus den Räumen des ummauerten, düsteren Gebäudes im Hintergrunde der Straße drang lautes, verworrenes Getöse. Das war das Zuchthaus und die Insassen desselben, nach Hunderten zählend, tobten durcheinander. Seit dem frühen Morgen, als alle Wärter ihr Heil in der Flucht suchten, hatte niemand den Eingesperrten Lebensmittel irgend welcher Art gebracht, wohl aber sahen sie den Tumult in den Straßen, sahen den Feuerschein und die mannigfachen Aufruhrszenen, – sie ahnten das Geschehene und begannen unruhig zu werden.

Ihre Rufe brachten einen Volkshaufen herbei, man sprengte das große Eingangsthor und drang in die Zellen, die Arbeitssäle, – ein Strom von Verbrechern aller Art, von Räubern und Mördern überflutete die unglückliche Stadt.

Es gab keinen Branntwein mehr, man berauschte sich daher in dem Hochgefühl vollständiger Freiheit und Gesetzlosigkeit. Wer widersprach, der wurde zu Boden geschlagen, wer an sich riß, was man selbst zu besitzen wünschte, der bekam einen Messerstich und starb unter den Tritten derer, die über ihn hinwegstürmten.

Jetzt sollten die bisher so sorgfältig bewachten Häuser an die Reihe kommen, – jenes Viertel der Reichsten, Vornehmsten.

»Wenigstens den Wein können wir doch trinken und die Braten essen! Das bare Geld bringen diese Blutsauger immer rechtzeitig in Sicherheit.«

Lionel stand vor dem Hause des Mannes, der ihm alles geraubt hatte, Freiheit und Besitz. Vielleicht würde Mr. Trevor in dieser Schreckensnacht furchtbar zur Rechenschaft gezogen werden! – –

Und Philipp? – Der arme Wehrlose, wer half ihm?

Lionel sah, wie die verwegensten Plünderer das Thor in Splitter schlugen, ohne Besinnen gesellte er sich ihnen zu und sprang die Treppen hinauf, geführt von Marshal, dem er sagte, daß er notwendig den Hausherrn und dessen Sohn sprechen müsse.

Der Neger war vor Angst fast außer sich. »Dort! Dort!« stammelte er, auf Mr. Trevors Zimmer deutend. »O Sir! – was wollen denn alle diese Leute von uns?«

Unten im Erdgeschoß füllten sich während dessen sämtliche Räume mit den Schreckensgestalten in Züchtlingskleidern. Ein Gebrüll wie von wilden Tieren klang herauf, Stampfen, Poltern und Streiten, – einzelne besonders Kecke stürmten bereits die zum ersten Stock führende Treppe, so daß Lionel im Bewußtsein dringendster Eile ohne alle Vorbereitungen die ihm gezeigte Thür öffnete und in das Zimmer des Hausherrn trat. Auf dem Sofa, starren Blickes, mit aschfahlem Antlitz und verworrenem Haar saß Mr. Trevor und flüsterte tonlos vor sich hin, zuweilen aufschreckend, laut schreiend und dann wieder in das rastlose Geschwätz des Wahnsinns verfallend. Er tastete hierhin und dorthin, offenbar ohne zu wissen, was die bebenden Finger suchten.

Neben ihm stand Philipp, blaß bis in die Lippen, aber ruhig, wie jemand, in dessen Seele der Kampf längst ausgestritten wurde, der ganz teilnahmlos dem Laufe des Verhängnisses zusieht und nur noch bemüht ist, die eigene Pflicht im rechten Augenblick zu erkennen und zu erfüllen.

»Vater!« sagte er, »laß' uns jetzt durch die Küche und über den Hof zu entkommen suchen. Man plündert unser Haus.«

Der Irrsinnige verzog die Lippen. »Man plündert?« wiederholte er. »Man plündert? Ist es der Trapper oder –«

»Komm nur, Vater! Komm nur!«

»Das will ich nicht!« brauste der Kranke auf. »Du hast eine Verschwörung angezettelt! Du denkst, daß ich mir mein Hab und Gut nehmen lassen soll, weil Jack Peppers von einem Testamente, – oder – natürlich kein Testament, das kann ein Kind einsehen, aber –«

»Horch, wie sie schreien!« unterbrach er sich. »Da ist die ganze Schar, von der ich verfolgt werde! Legionen sind es, unübersehbare Massen und alle, alle haben sie Charles Trevors Züge und alle bluten sie aus der Brustwunde!« – –

»Vater!« bat der unglückliche Sohn, »Vater, steh' doch nur erst einmal auf!«

In diesem Augenblick hustete Lionel, um sich bemerkbar zu machen. Unter all' dem Toben, von dessen wachsender Wucht das Haus erfüllt wurde, unter Lärm und Geschrei hatte Philipp den Schall der Thür überhört, so daß unser Freund unmittelbar hinter ihm stand, ohne gesehen zu sein. Jetzt wandte Philipp den Kopf, aber auch Mr. Trevor blickte auf. Wie vom Blitz getroffen, zuckte er zusammen.

»Der da!« schrie er mit gurgelndem Tone. »Der da! Du hast ihn gerufen, Philipp! – Er will mir die Seele aus dem Leibe reißen!«

Lionel legte begütigend die Hand auf Philipps Schulter. »Mr. Trevor,« sagte er, »ich komme, um Ihnen zu helfen. Unten tobt der Pöbel, das Militär hat den Gehorsam verweigert, die Polizei ist machtlos, – wir müssen fliehen!«

Aber der Irre zog sich, vielleicht einem aufblitzenden Strahle des Bewußtseins gehorchend, bei diesen Worten nur immer weiter in die Ecke zurück. »Auge um Auge,« murmelte er, »Zahn um Zahn! – – Das ist Lionel, der Liebling meines toten Vetters! – Wie könnte er mir helfen wollen? gerade mir?« –

Und dann kreischte er laut, wie in unsagbarer Angst. »Hinweg! Hinweg! – Das Grabgitter war doch unversehrt! Was will der Sklave? – Jack Peppers kann das Papier – das – Nein! Was ich sage, ist alles nicht wahr! Ich habe auch nichts gesagt! Man soll mich in Ruhe lassen, ganz in Ruhe!« –

Lionel fühlte, wie langsam in seiner Seele die tiefe Erbitterung bis zum Mitleid hinschmolz. So elend, so vollständig den bösen Gewalten verfallen, hatte er sich den Mann ohne Gewissen nicht gedacht.

»Philipp!« flüsterte er, »wir müssen Gewalt brauchen. In wenigen Minuten ist die Rotte hier oben.«

Der Krüppel zuckte die Achseln. »Aber wie?« fragte er tonlos.

»Indem wir deinen Vater hinabtragen, wenn er nicht gutwillig geht.«

Philipp nickte. »Das könntest du thun, Lionel? Gottes Segen über dich!«

»Marshal!« rief unser Freund zur Thür hinaus, »Marshal, komm her!«

Ehe der Schwarze Zeit fand, dieser Weisung zu folgen, ehe noch eine Sekunde vergangen war, öffneten sich die Thürvorhänge und der Pöbelhaufe stürmte das Zimmer. Schreckliche Gestalten drängten sich hinein in die prächtigen, mit Kostbarkeiten gefüllten Räume, freche Hände betasteten und stahlen alle Gegenstände, die sich erfassen ließen, spöttische Stimmen versuchten an dem unglücklichen Irren ihren wohlfeilen Witz.

»Da ist er ja, der liebe Mann, von dem die böse Welt so viel Schlimmes sagt! – Ganz toll mag er geworden sein! Wälzt sich herum wie ein wildes Tier!«

»Du, mache uns doch mal deine Geschichten vor! – ›Erbarmen Jesu! Das Licht brennt blau!‹ – Die Schwarzen erzählen famose Stücke von dir!«

Eine andere Stimme gebot Schweigen. »Laßt den Mann doch laufen, er widersetzt sich ja nicht! Hier steht Wein, Kinder! Prosit!«

Die Masse stürzte sich auf das Büffett und während dieser augenblicklichen Pause brachten die beiden jungen Leute mit Hilfe des Negers den Irren hinaus. Sein Wimmern klang herzzerreißend, er verwandte von Lionels Antlitz keinen Blick, er murmelte unaufhörlich: »Auge um Auge, Zahn um Zahn!«

Sie trugen und führten ihn über die Hintertreppe und den Hof hinaus ins Freie. Oben tanzten die Pöbelmassen zu den Klängen eines halbzerrissenen Walzertaktes, den irgend eine Hand auf den Tasten des Fortepianos hervorbrachte. Flaschen klirrten, schwere Möbelstücke fielen, ein Durcheinander von Stimmen schallte bis auf die Straße hinaus, wüst und scheußlich, das innerste Herz empörend. Dann zuckte es auf wie rote Flammenglut, ein Vorhang war in Brand gesetzt, einzelne Fetzen flogen auf die Straße hinaus und wirbelten, vom Sturm erfaßt, zischend über die nassen Steine. Oben fraß das gierige Element weiter, lief von Teppich zu Teppich, umhüllte mit Wolken blauen Rauches alle Gegenstände, leckte empor an Stühlen und Tischen und vereinigte endlich seine einzelnen Ströme zu einem großen Ganzen, das als weithin lodernde Feuersbrunst die Umgebung mit Schreck und Entsetzen erfüllte.

Philipp blickte zurück. »Lionel!« sagte er im Tone des bittersten Seelenschmerzes, »Lionel, was da brennt, ist dein Eigentum!«

Unser Freund lächelte. »Das meine hat nicht mehr Wert als alles sonstige, als die Millionen und aber Millionen, welche in diesem Kriege zum Opfer fielen! – Laß brennen, was brennen mag, Philipp, – es kümmert mich gar nicht!«

Der Neger hatte, während die beiden jungen Leute den wimmernden Mr. Trevor aufrecht hielten, mit Hilfe einiger anderer Schwarzer ein Pferd aus dem Stalle gezogen und es vor die Halbchaise gespannt, – der Kranke wurde gewaltsam hineingehoben, Philipp und Lionel setzten sich zu ihm und so rasch als möglich flog das Gefährt aus dem Thorweg, über dessen Wölbung die lodernden Feuermassen zum Himmel emporwirbelten.

Philipp schauderte. »Wohin nun?« flüsterte er. »Wir haben keine Freunde, keinen einzigen Menschen, der uns ein Obdach gäbe!« –

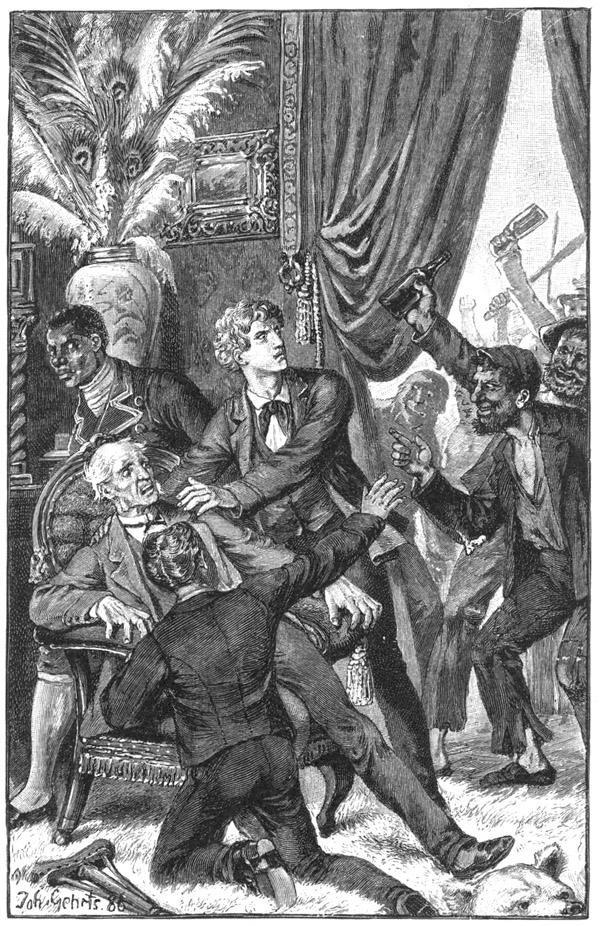

Manfred Trevor und die Plünderer.

Lionel reichte ihm ungesehen die Hand. »Du vergißt mich, Philipp!«

Glühende Thränen standen in den Augen des Krüppels. »Dein Zimmer wolltest du meinem Vater geben, dein Bett, – das letzte Stück Brot?« –

Lionel berührte die Tasche seiner Bauernjacke. »Nicht das letzte, Philipp! Ich habe noch fast das ganze Geld, welches du mir schenktest, beisammen, dafür läßt sich viel Brot kaufen.«

Philipp antwortete nicht. Ihm war zu Mute wie einem Verurteilten, der sich der ungeheuren Schuld bewußt ist und den die empfangene Gnade schwerer zu Boden drückt, als selbst der Richterspruch es vermochte. Nur daß der bedauernswerte Knabe in der Seele seines Vaters empfand, statt in der eigenen.

Mr. Trevor sprach unaufhaltsam vor sich hin. »Ich will nicht! Ich will nicht!« Das war es, was er immer wiederholte.

Und dann hatte die Equipage den kurzen Weg durchmessen. Dunkel und öde lag die Reihe der kleinen, einstöckigen Gebäude in völliger Verlassenheit da; es gab an dieser Stelle nichts zu rauben, es verlockte nichts zu jenen Freveleien, die der Pöbel bei guter Gelegenheit als höchsten Genuß zu verüben pflegt, daher konnten die jungen Leute ihren Schützling ungehindert in Sicherheit bringen und sogleich, nachdem sie die Schwelle überschritten hatten, das Haus hinter sich verschließen. Die freundlichen Gärtnersleute hatten eine kleine Lampe dagelassen, die entzündete Lionel und trug dann einige Erfrischungen zusammen, das niedere, spärlich ausgestattete Zimmer mit so vieler Bequemlichkeit erfüllend, wie eben möglich war.

Unterdessen verfolgten Mr. Trevors Blicke unablässig jede Bewegung des jungen Mannes, – voll scheuer Furcht, voll heimlichen Grauens. Der Unglückliche krümmte sich, auf dem Bette liegend, zum Knäuel zusammen, er sprach jetzt kein Wort mehr, aber die schrecklichste Angst stand in seinen Blicken geschrieben, die Lippen bebten, als halte er in Gedanken lange Reden, die alle ihn selbst anklagten.

Philipp träufelte etwas Wein auf seine Lippen, er saß bei ihm und trocknete den Schweiß von seiner Stirn, er flüsterte Trostesworte, die der Kranke nicht verstand, denen er nichts entgegensetzte.

Draußen tobten alle Greuel der Pöbelherrschaft. Jedes öffentliche Gebäude wurde in Brand gesetzt, jede Kasse geplündert und während dieser letzten Nacht vor dem Einzuge der Regierungstruppen mehr Eigentum zerstört, als in den früheren Kriegsjahren zusammen.

Schießen und Schreien drang herauf, das Stöhnen Verwundeter, das Klirren von Waffen. Eine lange, lange Nacht verging den jungen Leuten unter leise geführtem, oft aussetzendem Gespräch; sie verstanden einander ohne viele Worte, aber der vernichtende Druck des Augenblickes lastete auf beiden.

Wie leichenhaft blaß Mr. Trevor aussah! Tiefer und tiefer sanken die Augen zurück in ihre Höhlen, weniger und immer weniger wurden der zuckenden Bewegungen, nur der Blick verlor nichts von seiner Starrheit, seiner wilden Angst, – er verfolgte unausgesetzt jeden Schritt dessen, der ihm das einzige Bett überlassen hatte, um darauf die todesmatten Glieder auszuruhen, der sein Retter geworden war, als ihn alles verließ.

Philipp stand leise auf, er konnte vor Erregung kaum sprechen. »Sieh ihn an, Lionel!« bat er. »Ich glaube, das ist der Tod!«

Unser Freund trat näher, aber im gleichen Augenblick begann der Kranke, unfähig, sich zu bewegen, ein schwaches, von Angst erfülltes Wimmern. »Meine Seele!« hauchten die bleichen Lippen. »Er will meine Seele haben!«

Philipp kniete vor dem Bette seines sterbenden Vaters. Draußen stieg über allen Greueln der Verwüstung das junge Tagesgestirn prangend und herrlich wie selten am Himmel empor, – hier drinnen hinter den verhüllten Scheiben beleuchtete es ein schmerzensvolles Bild, vielleicht das allerschmerzlichste des Lebens überhaupt, das Ende eines Menschen, der vor Furcht zittert, aber ohne Reue oder Buße dahinfährt.

»Vater,« bat Philipp mit versagender Stimme, »Vater, sprich mit mir! Hörst du mich überhaupt?«

Mr. Trevor hauchte ein leises »Ja.«

»Erkennst du Lionel – unseren lieben, treuen Lionel?«

»Ja! – Er – er – lügt!«

Philipp barg die heiße Stirn in den Händen. »O Vater, laß dich bitten, sprich mit ihm, sag' ihm, wo das Testament –«

Mr. Trevor zog sich kaum merklich zusammen wie in furchtbarem Schmerz. »Nein! Nein! – Es ist alles nur Lüge!«

Und dabei blieb er. Kein versöhnliches Wort ging über seine Lippen, keins, das um Frieden gebeten oder Frieden gewährt hätte. So lange er die Augen offen zu halten vermochte, sah der Unglückliche starr in Lionels Antlitz, dann sanken die Wimpern matt herab, über das blasse Gesicht liefen die Schatten der letzten Stunde, und als das Tagesgestirn hoch am Himmel stand, war er hinübergegangen in das Land, von dessen geheimnisvoller Küste kein Wanderer wieder zurückkehrt auf die arme, schmerzdurchbebte Erde.

Sein Totenbett das Lager dessen, den er um Freiheit und Vermögen gebracht, – seine letzte Zuflucht die Treue des Verratenen.

Philipp zog mit leiser Hand ein Tuch über das friedlose Totenantlitz. Er weinte nicht, klagte nicht, aber doch war wohl diese Stunde die schwerste seines ganzen bisherigen Lebens. Es ist ein schreckensvoller Gedanke, der um ein unversöhntes Scheiden.

Lionel drückte stumm dem Freunde die Hand. Was sagten hier auch alle Worte? Sie verstanden einander vollkommen, dessen waren beide sicher.

Gegen die zehnte Morgenstunde erklang Trommelschlag und der Taktschritt marschierender Infanterie, zugleich verstummte in den Straßen das Heulen und Toben des Pöbels, es entstand ein Flüchten, ein Laufen und Verbergen, dann wurde alles still und leer, bis die Sieger mit Eichenzweigen an den Mützen einrückten und zugleich die verlorene Ordnung wieder herstellten.

Lionel ging auf kurze Augenblicke hinaus, um sich nach seinem Regimente zu erkundigen. Es wurde erst in zwei Tagen erwartet und so blieb Zeit genug, um vorher die Leiche des unglücklichen Mr. Trevor in aller Stille zur Erde zu bestatten und durch die neu eingesetzten Behörden für Philipps augenblickliche Unterkunft zu sorgen.

Das Haus am Markte war mit seinem ganzen kostbaren Inhalte bis auf die Ringmauern herabgebrannt.

Lionel hatte, als Philipp unsicheren Tones fragte, wie er sich ferner der obschwebenden Frage gegenüber zu verhalten gedenke, ruhig geantwortet: »Es gibt für mich keine solche. Ob du das Vermögen besitzest, Philipp, oder ob es in meiner eigenen Hand liegt, was verschlägt das? Sind wir nicht Brüder?«

Eine innige Umarmung folgte diesen Worten, ein stummer Händedruck, dem indessen Philipp doch noch eine Erklärung beifügte. »Ich kenne den Namen des Notars, der das Testament gemacht hat,« sagte er, »Jack Peppers wußte ihn. Jetzt, nun die Verhältnisse sämtlich verändert sind, will ich mich erkundigen, wo sich Mr. Mason aufhält und sein Zeugnis einfordern. Das bin ich dir in meinem Bewußtsein schuldig, Lionel, und keine Macht der Erde wird mich hindern, es auszuführen.«

Lionel schwieg. Er wußte, daß der Notar aus Rache alles leugnen werde, aber er ließ die Sache dahingestellt sein, um nicht zu widersprechen.

Die Ordnung in der halbzerstörten, vom Pöbel geplünderten Stadt kehrte fast eben so schnell zurück, wie sie verloren gegangen war, die zerstreuten Reste der konföderierten Truppen wurden zusammengetrieben und als Kriegsgefangene behandelt, die Straßen gesäubert und jede Möglichkeit weiterer Frevel von vornherein abgeschnitten. Richmond erhielt aus den riesigen Vorräten der Unionsarmee eine ausgiebige Verpflegung und Handel und Geschäft begann wieder aufzublühen.

Als Lionels Regiment einrückte, um gleich zum Kriegsschauplatz weiterzugehen, da fand sich, daß sowohl Hermann als auch die beiden Neger wohlerhalten waren. Sie hatten die furchtbare Schlacht vor den Wällen mit durchgekämpft, ohne irgend einen Schaden zu erleiden.

Das Wiedersehen war ein überaus glückliches, ganz Richmond ging gerade diesem Regimente mit lebhafter Erwartung entgegen, weil viele seiner Söhne in den Reihen desselben standen, – so manche Mutter begrüßte ihren Einzigen, so manche Frau den langvermißten Mann. Auch Friedrich Gilberts tauchte auf aus der Masse der Gefangenen und seine alten Eltern weinten heiße Freudenthränen; es war ein Tag, den zahllose Herzen nie im Leben wieder vergaßen.

Lionel fand viele seiner Kameraden nicht mehr vor, die einen waren tot, die anderen verschollen; das harte Schicksal des Krieges hatte ganze Reihen hinweggerafft, aber eben so schnell wurden die Lücken ausgefüllt und dann ging es weiter im unaufhaltsamen Siegeslaufe, der letzten, thatsächlich bereits erzwungenen Unterwerfung des Feindes entgegen.

Zwischen Lionel und Philipp war der Abschied kurz, unendlich innig, aber ohne viele Worte.

»Wir sehen uns wieder, du lieber, treuer Freund, eine innere Stimme sagt es mir!«

»Gott beschütze dich, Philipp! – Wir können uns nun, denke ich, jetzt ja regelmäßig schreiben, nicht wahr?«

»Gewiß! Gewiß!«

Und so schieden sie, ruhiger alle beide, als jemals seit jenen Schreckenstagen, in denen Charles Trevor erschossen wurde. –

*

Auf dem Wege, den Lionels Regiment nahm, gelangte unser Freund zu einem flüchtigen Wiedersehen mit der liebenswürdigen Familie Petersen, die sich ihres gelungenen Rettungswerkes herzlich freute, dann kam der junge, sonnenverbrannte Soldat in die Stadt, welche seine Knabenjahre, seine glücklichsten und traurigsten Tage gesehen hatte.

Vor der Armee her ging die Erlösung aller Schwarzen aus dem durch so viele Generationen getragenen Joche, ging anderseits aber auch die gänzliche Verarmung der bisher wohlhabenden Familien. Wie trostlos verändert erschien das Aussehen der kleinen Stadt, wie lag alles in Schutt und Trümmern, was ehedem friedlichen Menschen als Heimstätte, als bescheidener, täglicher Wirkungskreis diente!

Drei Rasttage gab es für unseren Freund, ehe das Regiment weiter marschierte, diese benutzte er, um die Ruinen des ehemaligen Neubertschen Hauses aufzusuchen und in Hermanns Gesellschaft sich zu überzeugen, daß alles so lag und stand wie an jenem Tage, als die Ritter vom Vigilanzkomitee das verlassene Besitztum niederbrannten. Niemand hatte die versteckten Schätze gehoben, niemand ahnte ihr Vorhandensein.

Hermann und Lionel kamen auch in das Haus des hilfsbereiten Herrn Behrens, sie begrüßten den braven Schlossermeister Mölling und fanden zu ihrer größten Freude in beiden Familien alles wohl auf; die lebhafteste Überraschung aber wurde ihnen doch zu teil, als sie an den Fluß kamen und plötzlich eine liebe, bekannte Stimme ihre Namen rief.

»Mr. Lionel! Mr. Hermann! – Hier! Hier! Sehen Sie mich denn nicht?«

Beide junge Leute blieben stehen. »War das nicht Martin?« rief Lionel. »Ich möchte wohl darauf schwören!«

»Und würden keinen falschen Eid leisten, Sir! Hier bin ich ja!«

Aus einem neuen, hübsch angestrichenen Boote erhob sich eine derbe, wetterharte Gestalt und mit keckem Satz sprang Martin an das Ufer. Er streckte den Genossen der langen Reise beide Hände entgegen, sein ganzes ehrliches Gesicht lachte vor Freude. »Wie geht es Ihnen denn?« rief er, »und wo leben die übrigen? Bill ist auch hier, wir haben uns richtig auf einem Schmugglerschiff in die Heimat zurückgeschlichen, und dann von Mr. Neuberts Geld dieses schöne Fischerboot gekauft. Es heißt wieder wie das frühere die ›Argo‹!«

Lionel und Hermann gaben Gruß und Händedruck auf das herzlichste zurück, auch Bill kam herbei und alle vier begaben sich die jungen Leute in einen Kaffeegarten, wo bei einer Flasche Wein die Erinnerungen früherer Tage gefeiert wurden. Die Fischer hatten damals Herrn Neubert und dessen Familie bald nach dem Überfall der Indianer verlassen, und während jene weiter fuhren, sich eine Schiffsgelegenheit gesucht, um wieder nach Hause zu kommen. Jetzt ging ihr Geschäft flott von statten und Martin hatte sogar, trotz der unruhigen Zeiten, die Absicht, sich nächstens zu verheiraten und den eigenen Herd zu gründen.

Lionel fragte nach diesem und jenem, auch nach Mr. Nathanael Forster und der Witwe des verstorbenen Friedensrichters. Martin schüttelte den Kopf wie jemand, der eine unangenehme Nachricht zu überbringen hat.

»Die beiden Leute sind sehr unglücklich,« sagte er, »besonders Frau Dunkan. Zwei ihrer Söhne sind gefallen, der dritte ist zum Krüppel geschossen und was den jüngsten betrifft, den Benjamin, das verhätschelte Lieblingskind, nun, so wissen Sie ja, wie er beschaffen ist.«

»Noch immer?« fragte Lionel. »Was will er denn werden?«

»Nichts. Wenn seine Mutter mit Not und Mühe eine Mahlzeit zusammengescharrt hat, so verzehrt er sie und läßt die alte Frau zusehen, ohne von ihr die mindeste Notiz zu nehmen, falls er nicht etwa brummt, daß zu wenig vorhanden sei.«

Hermann und Lionel waren auf das höchste entrüstet. »Wohnen die Leute noch in dem schönen Hause von damals?« fragte unser Freund.

»Ach, lieber Himmel! Aber kommen Sie mit mir, ich kann Ihnen zeigen, zu welchem Ende die frühere Herrlichkeit geführt hat.«

Er wanderte mit Bill und den beiden jungen Leuten durch mehrere Straßen und Gänge bis an eine Reihe schlechter Baracken, deren vordere Fenster durch Lumpen verhüllt waren, während die Hausthüren weit offen standen und jedem Vorübergehenden den Einblick in all das nackte Elend ihrer Bewohner unverhüllt darboten.

Lionel erschrak. »Hier sollte Frau Dunkan wohnen?« fragte er.

»Hier wohnt sie. Durch diesen Gang können wir gerade in ihre Fenster sehen, – folgen Sie mir nur, meine Herren!«

Martin schritt durch einen halbdunklen Gang den übrigen voraus und blieb dann plötzlich, den Zeigefinger auf den Mund legend, stehen. »Wahrhaftig,« flüsterte er, »da sind sie alle beide, die Mutter und der Sohn!«

Lionel trat zögernd näher; was er jetzt sah, das erschütterte sein gutes Herz bis zum tiefsten Mitleid. Auf einem engen, von Gerümpel angefüllten Hofe, in der Nachbarschaft mehrerer Ställe und Schuppen stand im Gewande der tiefsten Armut eine alte Frau am Waschzuber und arbeitete langsam, wie es schien, mit versagenden Kräften, in der Seifenlauge herum. Das Zeug glitt durch müde, des harten Reibens ungewohnte Finger, während bittere Thränen über das eingefallene Gesicht herabliefen.

Wie kummervoll und unglücklich blickte die einst so herrschsüchtige Frau! Alles Elend des Lebens sprach aus den verweinten, todestraurigen Zügen.

Neben ihr auf einem verfallenen Bretterzaun saß Benjamin und verzehrte ein riesiges Stück Brot. Der Junge war noch länger geworden, noch häßlicher und magerer als früher, er baumelte wie gewöhnlich mit den langen Beinen und sah frechen Blickes umher. »Mutter,« sagte er, »ich bin noch nicht satt.«

Frau Dunkan hob den Kopf, ein tiefer Seufzer drang halberstickt zu den Lauschenden herüber. »Ben, mein Liebling,« flüsterte sie, »ich habe wirklich nichts mehr. Wenn der Tag zu Ende ist, so bekomme ich vielleicht etwas Vorschuß auf die halbfertige Arbeit, aber –«

»Und bis dahin sollte ich warten? Das ist doch wahrhaftig zu arg!«

Frau Dunkan weinte. »Ben, mein liebster Junge,« schluchzte sie, »in deinem Alter verdienen alle jungen Leute längst selbst etwas Geld. Laß dich doch warnen, Kind, ergreife endlich irgend eine Beschäftigung, ehe es zu spät ist!«

Der Sohn zuckte die Achseln. »Immer dieselbe Leier,« brummte er. »Langweilig zum Platzen sage ich dir!«

»Ja, aber –«

»Ach was, aber! Brot will ich haben.«

Die verborgenen Lauscher hatten genug gehört, sie zogen sich zurück, um nicht bemerkt zu werden, des tiefsten Mitleides und der Erbitterung voll. »Weiß Gott,« raunte Martin, der sich jetzt schon halbwegs wie ein Familienvater vorkam, »weiß Gott, wenn der lange Bengel mein Sohn wäre, ich schlüge ihn krumm und lahm!«

»Ich auch!« bestätigte Bill und spuckte dabei kräftig auf das Pflaster.

Lionel schwieg, aber was er dachte, war: Wenn ich Geld besäße, so würde ich es dieser armen Frau schenken.

»Und Mr. Forster?« fragte er dann nach einer Pause.

»Der ist untergegangen, verlumpt, Schuft geworden. In den Schwarzen steckte das Vermögen dieser Leute; seit sie es nicht mehr umsetzen konnten, sind sie verarmt.«

Eine lange Pause folgte diesen Worten. Es waren ernste Gedanken, die den jungen Leuten im Augenblick Schweigen auferlegten, erst als ein halbzerfallenes hohes Gebäude aus der Flucht der kleineren Häuser hervortrat, blieb Hermann plötzlich stehen. »Das Gefängnis!« rief er.

»Sind noch Menschen darin, Martin?«

Der Fischer schüttelte den Kopf. »Schon lange nicht mehr, Sir. Als die Sache des Südens anfing zu schwanken, da war vom Vigilanzkomitee nicht mehr die Rede, der Aufseher erhielt keinen Sold und lief weg, die Gefangenen brachen aus. Es sind aber während der schlimmsten Zeit über hundert unglückliche Menschen in diesen Mauern zu Tode gequält worden.«

Sie gingen langsam an der Ruine vorbei und dachten mit stiller Genugthuung jener Nacht, in der vereinte Kräfte den eingekerkerten Freund aus allen Schauern der Verzweiflung erlösten. Gottlob, – jetzt hatte all dieses namenlose Elend des Vaterlandes ein Ende.

»Martin,« sagte Lionel, »noch einer lebt hier, von dessen Schicksal ich gern Kunde hätte, – ein Mulatte, namens Sammy! Sollten Sie ihn kennen?«

»Der Profoß des Dunkanschen Hauses?«

»Derselbe.«

»O, dem geht es gut. Frau Dunkan vermietete ihn an seine eigene Person und er zahlte dafür weniger und immer weniger, denn die Preise für das schwarze Fleisch gingen ja stetig herab. Zuletzt war sie ganz froh, daß er sich nur selbst fütterte und ebenso erging es dem Eigentümer seiner Frau mit dieser. Jetzt haben die beiden Leutchen ein Geschäft und sind glückliche Menschen.«

»Hier am Orte?« fragte Lionel.

»Gewiß. Wir können gleich hingehen, – Sammy verkauft auch Zigarren.«

»An der Ecke der nächsten Straße wohnt er ja schon,« sagte Bill.

Das Haus war bald erreicht, auf der Schwelle saß ein Bürschchen von etwa zwei Jahren und spielte mit den Ohren eines riesigen Hundes. Aus allen Zügen des Kleinen sprach Sammys gutmütiges Gesicht, die Ähnlichkeit war ganz unverkennbar, besonders als der Mulatte im Thürrahmen erschien und nun dem schnell erkannten Freunde die beiden gewaltigen Hände entgegenstreckte.

»Sir! Sir! – O wie mich das freut! Sie sind nun Soldat und so groß geworden! – Komm her, Frau, komm her, das ist Mr. Lionel, er hat uns damals das Geld zum Anfang geschenkt.«

Lionel drückte gerührt die Hände der beiden dankbaren Leute, deren kleiner Sohn ihm zum Kusse gereicht wurde. »Gottlob!« sagte aus tiefster Brust der Mulatte, »Gottlob! Dies Kind ist kein Sklave, sondern ein freier Mensch wie der Weiße selbst! – Möchte es den tapferen Söhnen des Nordens tausendfältig vergolten werden, was sie für das schwarze Volk gethan haben.«

Die vier jungen Leute mußten in dem hübschen Laden des Mulatten einen Imbiß nehmen, auch der Hund bekam seine Liebkosungen und Sammy gestand lächelnd, daß er ihm an jenem Morgen nach Lionels Flucht die Nase auf wenigstens drei Tage hinaus verschmiert habe, es wurde viel gelacht und viel hin- und hergesprochen, bis endlich die beiden Soldaten zum Appell antreten mußten und sich daher von den übrigen verabschiedeten. Am nächsten Tage wurde der Marsch fortgesetzt und spät nachmittags ein Zeltlager bezogen, um im Walde die Nacht zu verbringen.

Lionel, Ralph und Toby erhielten unschwer die Erlaubnis, das ganz in der Nähe liegende Seven-Oaks zu besuchen. Es war heller Mondschein, als sie hinauskamen, das weiße Licht lag auf den alten Baumwipfeln, auf dem Dache und der breiten Veranda, es überglänzte eine todesstille Einsamkeit, die nur von den Stimmen der aufgeschreckten Tierwelt unterbrochen wurde. Wie lang zwischen den Pflastersteinen das Gras aufgeschossen war, – wie keck die Schwalben an jeden Pfeiler, jeden Sims ihre Mauerwerke gehängt hatten! –

Aus den zerschlagenen Scheiben hervor flogen große Vögel, die vielleicht in den Wandfächern der verlassenen Bibliothek ihre Nester hatten, die da zirpende Junge fütterten, wo ehedem der Speisetisch stand, um dessen Oval Onkel Charles so gern seine fröhlichen Gaste bei Gläserklang und heiterem Lachen versammelt sah.

In Lionels Augen schimmerte es feucht. Lieber, alter Onkel! – wie deutlich stand sein Bild gerade in dieser vertrauten Umgebung vor den Blicken dessen, den er väterlich geliebt hatte. Das Herz, das innere Auge, sah ihn überall, – voll Wehmut senkte sein Adoptivsohn die Wimpern. An der Seite der beiden weinenden Schwarzen ging er über den Hof, durch die leeren Negerhütten und die Ställe, in denen einst bedeutende Herden ihre Stätte fanden. Jetzt war alles vereinsamt, alles öde, der Wind pfiff durch zerlöchertes Sparrenwerk und fuhr unheimlich sausend um die Ecken und Vorsprünge der vielen einzelnen Gebäude.

Dort hatten die Bienenkörbe gestanden, noch sah man das Pfahlwerk, aber wo waren die fleißigen Honigspenderinnen? – Ein Schwarm nistete im Inneren einer hohlen alten Eiche, die übrigen mochten gestohlen sein, zu Grunde gegangen, vielleicht im Winter verhungert. Seven-Oaks war zur Wüste geworden, ganz herrenlos, ganz verfallen.

»O Massa Charlie,« schluchzte der schwarze Bursche, »Massa Charlie! Kriegen nie wieder so guten Herrn armer Neger!«

Auch Lionel bezwang sich nur mit Mühe. »Wir haben jetzt das liebe, alte Haus wiedergesehen, Ralph,« sagte er unwillkürlich seufzend, »laß uns gehen, es wird Zeit.«

Der Schwarze nickte. »Junger Herr,« flüsterte er, »wann kommt der Tag, an dem man Sie in Ihre Rechte wieder einsetzt?«

»Wann Gott will, Ralph. Aber auch, wenn Philipp das Gut behält, werden wir später hier unsere Heimat haben, du und Toby und ich. Philipp liebt mich, das sagt alles.«

Aber während dieser Rede zog doch ein anderer Gedanke erkältend durch seine Seele. Wenn Philipp starb – und die Gesundheit dieses teuren Freundes war sehr schwankend! – dann gab es weder Trost noch Hoffnung mehr. Entfernte Verwandte erbten das Gut und würden es sich sicherlich nicht wieder entreißen lassen.

Lionel dachte an den Notar, aber schon nach wenigen Minuten machte er sich aus dem Banne dieser Vermutungen und Grübeleien entschlossen frei. Noch einen anderen Besuch gab es heute, den am Grabe seines teuren, heimgegangenen Wohlthäters; er mußte sich beeilen, wenn er rechtzeitig den weiten Weg zurücklegen wollte.

Jemand lieh ihm ein tüchtiges Reitpferd und er flog davon, mit dem Winde um die Wette. Alles war im gleichen Zustande wie vor Jahresfrist, als der Trauerzug von Seven-Oaks die teure Leiche zur letzten Ruhestätte begleitete; auf dem ganzen weiten Wege traten die schmerzvollen Erinnerungen jenes Tages mit erneuter Stärke vor das Auge seines Geistes und beugten ihn tief darnieder. Er hatte seitdem in heißer Feldschlacht gestanden, hatte hundertfach dem Tode in das hohle Antlitz gesehen, aber so traurig wie heute war er nie gewesen, einsam und ohne einen Schimmer von Freude.

Da lag vor ihm im Abendschein der Gottesacker, der Denkstein mit dem goldblitzenden Namenszuge und das hohe Eisengitter. Während des ganzen, in Sklaverei und Gefangenschaft, in Krieg und Flucht verbrachten Jahres hatte er hierher nicht kommen können, die Ausschmückung des Grabes war ihm daher neu, wobei das überaus hohe Gitter sein Erstaunen erregte. Keine Ruhestätte hatte ähnliches aufzuweisen, keine war von allen vier Seiten versperrt.

Lionel spähte umher, ob nicht irgend ein Kirchhofsangestellter in der Nähe sei. Das Pferd hatte er im Wirtshaus gelassen, jetzt sah er nach der Uhr. Noch ein Viertelstündchen, dann galt es, sich wieder in den Sattel zu schwingen und vor dem Zapfenstreich im Zeltlager anzulangen; er durfte also nicht säumen.

Ein Knecht zeigte ihm die Wohnung des Totengräbers. Als der hübsche, sonnenbraune Soldat vor dem gebeugten Alten stand, da nahm dieser zuerst die Brille ab und setzte sie dann wieder auf, – seine Erinnerung sagte ihm nur halb, wer der junge Mann sei, halb ließ sie ihn aber auch im Stiche.

»Doch wohl nicht Lionel Forster von Seven-Oaks?«

»Derselbe, Sir! Ich möchte Sie bitten, doch das sonderbare Eisengitter um Mr. Trevors Grab ein wenig kürzer machen zu lassen. Ist es gleich nach der Beerdigung aufgestellt worden?«

»Schon wenige Tage später. Mr. Manfred Trevor betrieb diese Angelegenheit mit einer Eile, als hänge daran die Sicherheit seines Lebens.«

Lionel erbleichte unwillkürlich. »Mr. Manfred ist tot!« versetzte er. »Lassen wir also alles, was ihn betrifft, ruhen. Ich möchte nur gern das Grab meines verstorbenen Wohlthäters etwas vom Unkraut gesäubert wissen, daher muß das seltsame Gitter entfernt werden. Können Sie das besorgen, Sir?«

Der Totengräber nickte. »Eine Schande für den ganzen Kirchhof,« versetzte er. »Die Disteln und das Kälberkraut wachsen ellenhoch am Sockel des Steins empor.«

Lionel reichte ihm die Hand. »Ich schreibe heute an den Sohn des verstorbenen Mr. Trevor,« sagte er. »Sie können überzeugt sein, daß alles bezahlt wird, Sir!«

Der alte Herr lächelte. »Das findet sich schon, junger Herr! Sie sind doch der, welcher dem allgemeinen Gerede nach Mr. Charles Trevors Universalerbe werden sollte?«

Lionel bejahte. »Es hat sich kein Testament gefunden,« antwortete er, »somit fehlte also für mich auch jeglicher Beweis.«

»Hm, hm, – ich hätte Lust –«

»Aber lassen wir das,« unterbrach er sich selbst. »Ich will Ihnen keine vergeblichen Hoffnungen erwecken. Mit dem jungen Mr. Trevor stehen Sie ja, wie mir scheint, auf gutem Fuße, nicht wahr?«

»Auf dem allerbesten, gottlob! Wie meinen Sie das, Sir?«

»Nichts! Nichts! Oder wenigstens doch nichts, das ich Ihnen jetzt schon erklären könnte. Für die Umänderung der Grabstätte soll bestens gesorgt werden.«

Lionel schüttelte erstaunt den Kopf. »Weshalb lächeln Sie, Sir?«

Der Totengräber reichte ihm die Hand. »Später!« versetzte er. »Später!«

Und Lionel nahm Abschied, ohne mehr erfahren zu können.