|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Stärker und stärker ertönte von oben her das Geräusch der arbeitenden Soldaten, dichter Staub fiel unablässig herab, die Thür wankte und ächzte in allen ihren Fugen. Dann hörte man, wie der Weg zur Treppe freigelegt wurde, mehr und mehr wuchs die Hoffnung auf ein glückliches Ende dieses Schreckenstages.

Lionels bestimmte Haltung schützte die Thür vor erneuten Angriffen. Die Frauen baten und schluchzten, die wenigen anwesenden Männer versuchten zu drohen, aber unser Freund blieb völlig gelassen und auch seine beiden Gefährten ließen sich durch nichts von ihren Plätzen verdrängen. Eine lange, lange halbe Stunde, bis endlich die untersten Treppenstufen bloßgelegt waren und nun von draußen eine Hand an die Thür klopfte. »Machen Sie auf! Der Weg ist frei!«

Ein Jubelsturm ging durch die Reihen der Gefangenen. »Ich zuerst! Ach bitte, bitte, meine Kinder! – O haben Sie Erbarmen! Die Meinigen halten mich für tot, ich muß zu ihnen.«

»Eine Person nach der anderen! Gebt doch Raum, Leute! Die Thür kann nicht geöffnet werden, wenn ihr alle im Wege steht.«

Aber trotz wiederholter Ermahnungen dauerte es lange, bevor sich das eiserne Thor zurückschlagen ließ. Aller Arme waren ausgestreckt, alle drängten und schoben, um den Ausgang zu gewinnen.

Dann fiel das Tageslicht voll in die heiße, mit vergifteter Luft gefüllte Grube der Lebendigen. Jakob Peters schrie laut auf vor Schmerz, – zwischen seinen Blicken und dem wolkigen, bleifarbenen Himmel befand sich nichts, – die Stätte, an der das Haus gestanden, war leer.

Er hatte es längst gewußt, aber dennoch that der Anblick so schmerzlich weh.

Die Soldaten stiegen in den Keller hinab, sie trugen die Kinder und die Ohnmächtigen ins Freie, wo ihnen von allen Seiten Beistand zu teil wurde. Eine neue verzehrende Angst folterte jetzt die Geretteten, der Gedanke an ihre eigenen Heimstätten. Würden sie das Dach, unter dem ihnen bisher ein sicherer Schutz zu teil wurde, auch unversehrt wiederfinden?

Jakob Peters und die Seinigen standen mit gefalteten Händen, thränenlos, wie versteinert, erstarrt. Da drüben war ja bisher die Scheune mit dem Taubenschlag gewesen, weiterhin hatte sich der Stall, die Hühnerleiter, erhoben – ja und im Garten hatte es doch so viele, hohe alte Bäume gegeben! Wo blieb das alles? Die geängstigten Blicke durchstreiften das Leere, sie entdeckten nichts!

Die armen Tauben und Hühner! Wahrscheinlich lagen sie zerschlagen unter den Trümmern der niedergeschmetterten Gebäude.

Nichts war gerettet. Nichts!

Von allen Seiten tönte Jammer und Wehklagen. Dutzende von Häusern hatte der Wirbelsturm hinweggefegt. Die beraubten Menschen standen obdachlos auf der Straße und hoben vergeblich ihre Hände zum blaugrauen Himmel empor. Keine Arbeit, kein Verdienst, lahmgelegt alles, aus dem die Quellen ihrer Existenz flossen, – und nun auch noch die vier Wände, hinter denen sich all' das Elend barg, unwiederbringlich dahin.

Auch Lionel und Hermann waren tief erschüttert. Ärger konnte kein Schlachtfeld aussehen, als die verödete, mit Trümmern übersäete Straße. Es gab wohl keinen Gegenstand des häuslichen Bedarfes, der nicht zerschlagen und zerschellt am Wege gelegen hätte, es gab kein heiliges, teures Interesse, das nicht zertreten gewesen wäre.

Am traurigsten sahen die Fruchtbäume aus. Alle diese blütenschweren Kronen lagen am Boden, bedeckt von Massen grauen Staubes, in einen Sumpf gedrückt, entstellt und zerstört. Die Hoffnung auf eine reiche Ernte, wie sie vor wenigen Stunden noch bestand, war völlig dahin.

Ganze Wirbel empörter Wasserfluten hatte der Sturm aus dem Flusse geschleudert und die beiden Brücken weggerissen. Der Abgrund gähnte und nur die granitnen Sockel ragten aus den schaumüberspülten Trümmern hervor.

Vom Hafen her kam eine Abteilung Marinesoldaten mit dem Fregattenkapitän an der Spitze. Jeder Mann trug Lebensmittel, – aus den Vorräten der französischen Schmuggler sollte den Ärmsten und Elendesten eine Unterstützung zu teil werden. Zu Vieles und Schreckliches war über die unglückliche Stadt hereingebrochen; wenn keine Hilfe kam, so mußten an diesem schlimmen Tage die Kranken und Gebrechlichen Hungers sterben.

Mit Töpfen und Tiegeln, mit aufgehaltenen Händen drängten sich die armen Menschen herzu, besonders Frauen, während die Männer heimlich knirschend ihre Besieger von fern ansahen. Hier hinkte einer an der Krücke, dort zeigte ein anderer den leeren Rockärmel, – Thränen des Zornes funkelten in den Augen dieser Unglücklichen. Die Sieger kamen und brachten Almosen; was konnte wohl bitterer, demütigender sein?

Aber um der Kranken, der unschuldigen Kleinen willen mußte es ertragen werden. Die Soldaten hatten schon seit dem ersten Nachlassen des Sturmes aus allen Kräften gearbeitet, um Verschüttete zu befreien und gesperrte Zugänge wieder zu öffnen, jetzt brachten ihre Kameraden von der Fregatte Lebensmittel in Hülle und Fülle, gleichsam als Geschenk des Schicksals gerade in der allerschwersten Prüfungsstunde.

Lionel und Hermann sahen einander an, beide vom gleichen Gedanken erfüllt. So kamen denn die Vorräte, deren Verlust dem Trapper beinahe Thränen gekostet hatte, doch den Darbenden, Verschmachtenden zu gute.

Unsere Freunde begrüßten den Kapitän und sahen, daß es den alten Herrn aufrichtig freute, sie unversehrt wiederzufinden. »Einmal hätte ich Sie beinahe unschuldig hinrichten lassen,« sagte er gutmütig lächelnd, »und heute haben Sie dem Tode wieder aus nächster Nähe ins Auge gesehen. Wollen hoffen, daß Sie ferner immer so glücklich durchschlüpfen!«

Er ließ die beiden dann bei der Verteilung der Lebensmittel thätig eingreifen und erst, als alles nach allen Richtungen der Windrose zerstreut war, begab sich die Mannschaft wieder an Bord. Lionel wollte vorher dem hartbetroffenen Jakob Peters ein Lebewohl sagen, aber bei näherer Überlegung gab er den Plan wieder auf. Der Deutsche saß mit den Händen vor dem Gesichte in der einsamsten Ecke seines verwüsteten Gartens; er regte sich nicht, er stieß auch keinen Ton hervor, doch rollten schwere Thränen, eine nach der andern, durch seine Finger, während neben ihm sein Weib den eisgrauen Kopf des Gatten schmeichelnd an ihre Brust zog und leise, mit bebender Hand die Thränen abwischte.

Lionel schlich davon, er ließ die beiden alten Leute in der schwersten Stunde ihres Lebens allein, das war die freundlichste Rücksicht, welche er nehmen konnte.

Noch ein langer Rundblick überflog die Trümmer rings umher. Wie nahe war an diesem Tage der Tod gewesen, – sie hatten seine eiskalte Faust schon zu spüren vermeint. Ein gräßlicher Gedanke, da unten im düsteren Raume zu ersticken, zu sterben, – jetzt erst glaubten ihn die jungen Leute ganz zu fühlen, zu verstehen, sie trennten sich aufatmend von dem schmerzvollen Bilde der zerstörten Stadt, aber freilich nur, um im Hafen ganz dasselbe Schauspiel wiederzufinden.

Wie sah die Fregatte aus! Der Kampf mit den Kanonenbooten hatte sie nicht so furchtbar zugerichtet, als während dieser letzten Stunden der Wirbelsturm. Alles Takelwerk war verschwunden, die Kombüse weggefegt, die Schornsteine krumm gebogen, als wären sie Strohhalme, die Masten geknickt. Auch hier herrschte eine Verwüstung, die Tage, vielleicht Wochen erfordern würde, um ganz wieder geheilt zu werden.

Aus den Reihen der Segelschiffe war dieses und jenes verschwunden. Wo der Anker nicht vollständig festgehalten hatte, da brach die Wucht des Sturmes leicht den ungenügenden Widerstand und schleuderte das Schiff hinaus ins offene Meer, ein Spiel der Elemente, die es so lange vor sich her treiben würden, bis ein Leck entstand und der ganze Bau in größerer oder geringerer Eile auf den Boden des Ozeans versank, um dort liegen zu bleiben, unzähligen Geschöpfen der Tiefe als Wohnsitz und Anklammerungspunkt.

Auch hier am Strande rangen verzweifelte Menschen die Hände. Mit dem entführten Schiffe war die letzte Hoffnung zerstört, der letzte Besitz dahin. Es wimmelte von solchen, die dies oder das erfahren wollten, die an ihr Elend nicht glauben konnten; es kamen Leute auf das Deck der Fregatte, die stumm oder in lauten Worten um eine Gabe baten, Unglückliche, die nur ihre Thränen sprechen ließen, sonst nichts.

Und der heißblütige, bärbeißige Kapitän wurde so weich, daß er nur schweigend nickte, als ihn Martin Reuter beweglich bittend ansah. Ja, er nickte, und die Schlüssel zur Proviantkammer rasselten hervor, das letzte aus den Vorräten der Schmuggler wurde verteilt. »Ich thue es in Gottes Namen,« meinte später der Kapitän, »denn ich weiß gewiß, daß General Grant ganze Lastzüge voll von Lebensmitteln an die Hungrigen verschenkt hat, weshalb also sollte ich weniger thun?«

Martin Reuter lachte in sich hinein. Gottlob! es war alles gut geworden!

Die Ausbesserungen an Bord der Fregatte erforderten zeitraubende Arbeiten, erst nach länger als einer Woche konnte die Weiterreise nach Charleston angetreten werden. Lionel und Hermann exerzierten jeden Tag, sie wollten gleich bei der Ankunft im Hafen das Schiff verlassen, um Dienste zu nehmen und womöglich mit dem nächsten Truppentransport zum Kriegsschauplatz abzugehen, es war daher ganz notwendig, sich für diesen Zeitpunkt möglichst gut vorzubereiten, namentlich, da beide junge Leute das erforderliche Alter noch lange nicht besaßen. Der Kapitän beruhigte sie aber über letzteren Punkt vollständig.

»Man nimmt Freiwillige schon von sechzehn Jahren,« sagte er. »Da seien Sie also ganz unbesorgt, meine jungen Herren! Aber was in aller Welt wollen Sie mit dem schwarzen Burschen anfangen? Diese Frage ist schwerer zu beantworten.«

Toby grinste. »Geht ich mit Master Lionel!« sagte er.

»Wenn du könntest, Schlingel! Hast Grund genug, die Sünde gegen wehrlose Verwundete im Blute der Konföderierten wieder von deinen schwarzen Fingern zu waschen, aber ich glaube nicht, daß dich der Kommandeur eines weißen Regiments einstellt. Du kannst höchstens Pferdewächter oder dergleichen werden.«

Toby hatte sich längst verkrochen. Wenn von seiner Beteiligung an den Beutezügen der Leichenplünderer die Rede war, dann hielt er es für das beste, lautlos zu verschwinden und so machte er es auch heute, streckte aber, als der Kapitän fortgegangen war, sein schwarzes Gesicht sogleich wieder hervor und sah ängstlich in Lionels Auge.

»Bleibt dieser Toby doch bei jungem Herrn?« forschte er.

»Wenn es mir nur irgend möglich ist, ganz gewiß. Wohin wolltest du dich auch wenden? – Nein Toby, nein, ich verlasse dich nicht. Wenn alles nach dem Willen meines armen lieben Onkels gegangen wäre, so müßtest du jetzt unter meiner Obhut stehen, ich hätte also die Verpflichtung, für dich zu sorgen und dieser will ich treulich nachleben.«

Die Küsten von Virginien waren jetzt ohne Unfall passiert und die von Karolina erreicht. Wenige Tage vor der Ankunft in Charleston kam ein Aviso der Regierungsflotte an die Fregatte heran und brachte dem Kommandeur derselben mehrere Depeschen, die den alten Herrn sehr zu erfreuen schienen. In Charleston lagen drei Transportschiffe, die eine starke Anzahl von Landtruppen hinbefördert hatten; quer durch Karolina sollte der Weg nach Richmond gehen und dort die letzte Feste der Konföderierten gestürmt werden. Wenn die Fregatte ihre Sendung in Charleston erfüllt hatte, nämlich Verwundete nach dem Norden zu bringen, so war auch ihr bestimmt, neue Infanteriemassen dem Feinde entgegen zu führen, es wurde daher dem Kommandeur alle nur mögliche Eile warm empfohlen.

Lionel fühlte, wie ihm das Herz schneller schlug. Nach Richmond? Setzte er nicht alles, mehr als das Leben aufs Spiel, wenn er in diese Gegend zurückging?

Ein Fehlschlag, ein nebensächliches Mißlingen, das ihn seinen Feinden in die Hände lieferte, – und er war wieder Sklave.

Aber nur Minuten dauerte der Kampf, dann hatte das Bessere in ihm gesiegt. Es war sein Volk, sein geknechtetes schwarzes Volk, für das er alles darangeben mußte, ohne an sich selbst zu denken, – er wollte es und mußte es.

Ungeduldig wurde das Ende der Reise erwartet, ungeduldig die Landung ersehnt, als Charlestons Türme am Horizont emporstiegen. Der Hafen wimmelte von Schiffen, ein lebhaftes Treiben herrschte überall, die blauen Uniformen der Regierungstruppen schimmerten von jedem Punkte, den das Auge traf.

Endlich warf die Fregatte ihre Anker aus, das nötige militärische Zeremoniell wurde erfüllt und die zahlreichen Invaliden der letzten furchtbaren Schlachten an Bord genommen, dann begann der Kapitän die Sache seiner Schutzbefohlenen eifrig zu betreiben, während diese selbst in den letzten Tagen ihrer persönlichen Freiheit umherstreiften und die Stadt besahen.

Enge Gassen, an orientalische Bauart erinnernd, schoben sich neben- und durcheinander hin, alle in einem höchst kläglichen Zustande, zuweilen so vernachlässigt, daß es Mühe kostete, die vorhandenen großen Löcher zu überspringen oder zu umgehen. Bretter und Schutt waren hingeworfen, wo die furchtbaren Bomben und Vollkugeln der Kriegsschiffe Massen von Erde aus dem Boden gerissen hatten, Pferde und Wagen zermalmten dann unter ihrer Schwere das oberflächlich aufgeschichtete Material und die Senkung des Bodens wurde zur Fallgrube, in die der Wanderer bei jeder Gelegenheit hineinzustürzen drohte.

Am Rande solcher Gruben saßen zu Hunderten die kleinen grauen Bussarde, jene Straßenreiniger des Südens, die hier in Charleston ihre Thätigkeit zum erstenmale entwickeln, um dann von dem Bilde der tropischen Gegend nicht wieder zu verschwinden. Emsig fahndeten die unappetitlichen Gesellen nach den Abfallstoffen, welche aus allen Häusern rücksichtslos auf die Straße geworfen wurden, balgten sich um das Gefundene und schrieen mit ihren unangenehmen Stimmen durcheinander.

Auf den Dächern aller Gebäude sah man Nägel, spitzgefeilte Eisenstücke und Glassplitter befestigt, nur in der Absicht, den verabscheuten Vögeln die Sitzplätze zu rauben. Am Boden wurden sie vielfach vom Bisse der Hunde oder Katzen ereilt und von Menschen erschlagen; die Kadaver blieben dann liegen, wo sie gefallen waren und vergifteten mit ihrem entsetzlichen Geruche die Luft.

Überhaupt hatte das ganze Aussehen der Stadt etwas Totes. Halbzerschossene Paläste aus weißem Marmor blickten unter einem Überzug von spanischem Moos beinahe geisterhaft hervor, Säulen waren gestürzt und nicht wieder aufgerichtet, Dachverzierungen lagen hingestreckt, wie niedergemähte Halme und keine Hand bemühte sich, sie auszubessern.

»In den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen,« dachte Lionel. »Wo mögen die Vertriebenen sein, die Sklavenbarone, denen jene Paläste gehörten? – Untergegangen, verdorben im Elend, – und ihnen nach stürzen langsam, Zoll um Zoll die Stätten verlorenen Glanzes.«

Überall wimmelte es von Soldaten, Regimenter kamen und gingen, viele Tausende bevölkerten die Stadt, welche unter der dreifachen Belagerung zur Ruine geworden war. Ungeheure Feuersäulen hatten hier zum Himmel emporgelodert, ganze Baumwollenmagazine verbrannten in einer einzigen Nacht, alle öffentlichen Gebäude wurden zerstört. Schwarze, verkohlte Ruinen bezeichneten die Stätten, an denen sich früher Paläste erhoben.

Über Staub und Schutt, über versunkene Herrlichkeit wölbten sich die prachtvollen Kronen der blühenden Magnolien. Wundervolle Gottesäcker mit Springbrunnen und schönen Pflanzengruppen wechselten mit Straßen, die wie grüne Wiesen aussahen. Das Gras wuchs zwischen den Pflastersteinen, die Häuser waren unbewohnt oder in Trümmer zerfallen.

Am Ende einer solchen Gasse ertönte Musik und das vielstimmige Jubeln einer versammelten größeren Menschenmenge. Als unsere Freunde näher traten, sahen sie ein riesiges Plakat mit der Aufschrift: ›Heute großer Hahnenkampf. Entree 5 Cents.‹ Mehrere Neger fiedelten darauf los, daß die Luft erzitterte, ein Ausschreier suchte durch die gewaltigsten Anstrengungen seiner heiseren Stimme das Publikum herbeizuziehen, nebenbei aber verwaltete er das wenig verlockende Amt, mittels einer langen Peitsche die Gassenjugend aller Schattierungen in gebührenden Schranken zu halten. Die halbwüchsigen Burschen kletterten, wenn sie zwanzigmal vertrieben worden waren, zum einundzwanzigstenmale unentwegt wieder auf die Umzäunung eines freien Platzes, in dessen Mitte der Hahnenkampf stattfinden sollte, sie höhnten den Aufpasser in allen Tonarten und wenn dann das grausame Spiel begonnen hatte, wetteten sie um einzelne Cents oder noch geringere Werte für dies oder jenes kämpfende Tier.

Der Lärm war so betäubend, das Gewühl vor der Arena so dicht und vielgestaltig, daß unsere Freunde unwillkürlich stehen blieben und sich die Sache ansahen. Soldaten, Neger, Händlerinnen, Seeleute und Invaliden, alles wogte durcheinander, alles übertönte der Ausschreier, dessen Falkenaugen sogleich jeden Zahlungsfähigen herauszufinden wußten, worauf sich der eifrige Geschäftsmann dieses Opfers bemächtigte und es sicherlich nicht ungerupft wieder losließ.

Auch Lionel und Hermann wurden ergriffen und so lange bearbeitet, bis sie die letzten Cents herausgaben, um innerhalb der Arena zwei Plätze zu erwerben und nun mit Recht das Schauspiel ansehen zu dürfen.

Die Lust zu lachen war in den jungen Herzen sehr mächtig und urkomische Straßenbilder ringsum häufig genug, so daß der Druck der letzten Zeit wenigstens im Augenblick schwand und beide sich dem Vergnügen ungestört hingaben. Vorläufig geschah allerdings noch nichts. Die Hähne wurden in einer hölzernen Baracke gefangen gehalten und nur das furchtbare Konzert der Neger bildete den Kunstgenuß, dessen die Zuschauer für ihre fünf Cents teilhaftig geworden waren.

Dann krochen aus dem Schuppen drei schwarze Gestalten hervor, zwei Knaben und ein Erwachsener, sämtlich in scharlachrote Stoffe gekleidet. Die beiden Jungen hielten jeder einen, mit einer Haube aus undurchsichtigem Taft bedeckten großen Hahn in ihren Händen und nahmen nun, im Sande hockend, an den entgegengesetzten Enden der Arena Stellung, während ihr erwachsener Genosse in der Mitte stehen blieb.

»Was haben die Tiere an den Füßen?« flüsterte Lionel.

»Metall irgend einer Art, glaube ich!«

»Weiß es der Himmel. – Das sind stählerne Sporen! Man möchte doch gleich hingehen und den Kerl durchprügeln!«

»Um des guten Gottes willen, thue es nicht! Du siehst, mit welcher glühenden Ungeduld alle diese Leute das Kampfspiel erwarten.«

»Schurken sind sie! – Das gibt ein widerwärtiges Schauspiel!«

Jetzt wurden den Hähnen die Kappen abgenommen und dann begannen alle drei Schwarze in die Hände zu klatschen, zu pfeifen und zu zischen, um in jeder Weise die Tiere zur Wut anzustacheln. Der Neger zog aus den Falten seiner Bluse einen roten Lappen hervor und schwenkte ihn fortwährend durch die Luft.

Ein schallendes Krähen verriet die beiderseitige Kampflust, merkwürdiger Weise aber blieben beide Hähne regungslos an ihren Plätzen stehen, sie reckten die Hälse und schlugen mit den Flügeln, ohne einen Schritt zu gehen.

»Vorwärts!« riefen vom Zaune her die Gassenjungen. » Go on! Go on!«

»Meine Herrschaften!« rief wie besessen der Ausschreier. »Meine Herrschaften, Sie werden Außerordentliches sehen! Old Nick und Jimmy haben zum erstenmale stählerne Sporen, der Kampf wird der höchste Triumph meines Kunstinstituts sein! Immer herzu, Herrschaften! Immer herzu! Für fünf Cents erhalten Sie ein Schauspiel, wie es bisher noch keins gab!«

» Go on, old Nick! Go on, Jimmy! Was haben die Schufte?«

»Sporen an den Füßen!« rief eine Stimme aus den Reihen der mit Plankenbillets versehenen Burschen, worauf wieder eine geräuschvolle Säuberung des Platzes stattfand. Es klatschte wie Peitschenhiebe, es heulte wie im jähen Getroffenwerden und dann füllten sich langsam die Zäune von neuem.

Noch immer standen die Hähne auf ihren Plätzen, aber sie bewegten jetzt die Füße, sie krähten stärker und machten endlich kleine vorsichtige Schritte. Ihre roten Kämme schwollen an, sie reckten die Hälse und nickten.

»Kisch! Kisch! – Gib es ihm, Nick! Gib es ihm, Jimmy!«

»Famoses Kunstinstitut!« sagte wieder jemand.

»Pechinstitut wäre besser! –«

Ein schallendes Gelächter belohnte den Spaßvogel. Die drei Neger vollführten wahrhaft unerhörte Verrenkungen und Sprünge, der Lärm wurde so gewaltig, daß sich, wie es schien, auch die beiden Hähne für verpflichtet hielten, zu dem allgemeinen Tumulte nunmehr das Ihrige beizutragen. Sie trippelten mit kleinen sonderbaren Schritten auf einander los und blieben in geringer Entfernung herausfordernd stehen. Old Nick krähte verächtlich.

» Go on, Jimmy! Go on!«

Der Hahn schien sich die Ermahnung zu Herzen zu nehmen, sein Schrei klang beinahe kreischend, er hob den rechten Fuß, um dem verhaßten Gegner an die Kehle zu springen, aber das Schicksal wollte es anders, er purzelte kläglich in den Sand.

Vielleicht hatte Old Nick einen derartigen Unglücksfall erwartet, er hob plötzlich beide Flügel, er streckte den geöffneten Schnabel weit vor und wollte eben dem wehrlosen Feinde die Kehle durchbeißen, als auch ihn das Verhängnis ereilte. Mit einem furchtbaren Anlauf schoß er vorwärts und blieb wie ein gefällter Baum neben seinem Stammesgenossen liegen.

»Tusch!« rief es vom Zaune her. »Tusch!«

»Dein Kunstinstitut soll leben, Mark Anton! Hipp! Hipp! Hurra!«

Alle vier Neger, der Ausschreier und die drei übrigen stürzten sich jetzt in die Arena, um wenigstens das Ärgste zu verhüten. So lange die Zuschauer lachten, gab es noch Hoffnung auf ein friedliches Davonkommen, wenn aber erst ein Verdruß Platz griff, dann wäre die Bretterbude samt Umzäunung in kleine Stücke geschlagen und den beiden Hähnen das Herz aus dem Leibe gerissen worden.

Mark Anton, der Mann mit dem klassischen Namen ergriff kurz entschlossen die immer noch auf den Rücken liegenden Vögel und streifte ihnen mit energischem Ruck die Sporen von den Füßen, dann ließ er sie wieder frei und nun schossen sich die erbitterten Tiere in voller Hast entgegen, um den gewohnten Kampf aufzunehmen und Schnäbel und Krallen tapfer zu verwenden.

Schon in der ersten Minute flogen die Federn nach allen Seiten, halbersticktes Krähen klang herüber und hinüber, mit wütender Gebärde sprangen die schönen, großen Vögel gegeneinander an, immer einer über den Kopf des anderen, flügelschlagend, ausfallend und zurückweichend, wie zwei Fechter, die ihre Stärke kennen und wissen, daß ein einziger, unbewachter Augenblick dem Gegner den Sieg bringen werde.

Mark Anton hatte jetzt Mut gefaßt und zur Verstärkung seiner Rede eine gewaltige Trompete ins Treffen geführt; erschütternde Töne drangen über die Arena dahin und mischten sich mit dem Gefiedel der beiden anderen Neger, dem Krähen der Hähne und dem tollen Jubel des Publikums.

»Einen Cent für Old Nick! Wer hält die Wette?«

»Ich setze eine Zigarre für Jimmy!«

»Angenommen! Hurra! Hurra! Nick weicht!«

»Er weicht nicht, sage ich! Er ist noch niemals gewichen!«

»Pshaw! Hast du Lust, meine Fäuste zu fühlen?«

»Komm heraus, ich werde dich gnädig behandeln, du Prahler! Hoffentlich sind aber deine Knochen nummeriert?«

Old Nick, der bunte Hahn, fiel blutend in den Sand und wurde nur mit genauer Not dem Tode entrissen, während die beiden menschlichen Wettkämpfer einander weidlich gerbten, um dann nach gehabtem Vergnügen Arm in Arm zur nächsten Schenke zu gehen und dort einen Versöhnungstrank aus tiefen Gläsern zu sich zu nehmen.

Auch Lionel und Hermann erhoben sich. Sie hatten nach langer Zeit einmal wieder so recht aus Herzensgrund gelacht, das war der Gewinn dieses Spazierganges. Im weiteren Verlaufe desselben sahen sie noch wenigstens zehn eingefriedigte Räume, in denen Hahnenkämpfe aufgeführt wurden, alle überfüllt, wenn auch natürlich nur mit den Angehörigen der untersten Volksklassen. Während die Stätten ehemaligen Glanzes in Trümmer fielen, während Lagerräume und Arbeitsplätze leer standen, erhob sich eine Barackenstadt, in der das schlimmste Gesindel hauste, – gleichsam ein Fleck auf dem Bilde einstiger Herrlichkeit und Größe.

Zahllose, von den Farmen der Umgebung entlaufene Neger hatten sich hier zusammengefunden und trieben sich müßig, kaum mit Lumpen bedeckt, auf den Straßen umher. Durch ihre zerlöcherten Hüte sah die Sonne, an den schwarzen Füßen befanden sich keine Schuhe, in den Taschen kein Geld und oft genug im Magen kein Bissen Brot, – seit die Unglücklichen urplötzlich als freie Menschen für sich selbst zu sorgen hatten, fehlte es ihnen meistens am Notwendigsten.

Charleston machte im großen und ganzen einen traurigen Eindruck, so daß unsere Freunde froh waren, als ihnen der Kapitän eines Tages verkündete, daß sie sich dem Obersten eines eben marschbereit stehenden Infanterieregimentes vorzustellen hätten. Sie waren als Freiwillige angenommen und sollten die nötigen Ausrüstungsgegenstände an Stelle des Handgeldes erhalten, während Toby zum Train kam und dadurch immerhin in Lionels Nähe blieb.

Die Vorstellung verlief günstig. Schon am zweiten Tage erfolgte die Einkleidung und nun kam der Abschied von den Genossen der bisherigen Reise. Zwischen dem ersten Erscheinen am Deck der Fregatte und dem gegenwärtigen Augenblick lag eine ganze Reihe gemeinsam verlebter und zum Teil in gemeinsamer Thätigkeit verstrichener Wochen; die verschieden gestellten Menschen waren einander näher getreten und zwischen denen, die einst die Vollstrecker und die Opfer eines Todesurteiles werden sollten, gestaltete sich jetzt die Trennung zum wehmütigen Empfinden.

»Mög's euch gut gehen, Kinder,« sagte der Kapitän. »Na, tragt mir nichts nach, ihr beiden. Ich war damals fuchswild, meines armen Jungen wegen und – der Schein sprach gegen euch!«

Sie durften ihm beide die Hand drücken, dem jähzornigen, aber herzensguten alten Herrn, dann kam an anderer Stelle der Abschied von dem Unteroffizier. Martin Reuter verhehlte nicht, was er empfand, seine Stimme war unsicher und sein Antlitz blaß. »Gott weiß es,« meinte er, »ob wir uns je im Leben wiedersehen.«

Lionel drückte zum letztenmale seine Hand. »Hoffentlich in der Heimat, Mr. Reuter! In der befreiten, von den Greueln der Sklaverei befreiten Heimat!«

Und der Unteroffizier nickte. »Gott gebe es! Ach, Gott gebe es!«

Dann schieden sie. Der menschenfreundliche alte Kapitän hatte den beiden noch eine kleine Summe aufgedrängt und ihnen manche gute Lehre mitgegeben, ihre Stimmung war sehr ernst, aber keineswegs gedrückt, besonders als sie sahen, daß außer ihnen selbst noch eine ziemlich große Anzahl jugendlicher Freiwilliger vorhanden war. Die Einkleidung hatte am Morgen stattgefunden und am Mittag schon setzte sich das Regiment in Marschbewegung. Eine Wolke von Bagagewagen, Herden, Pionieren und zusammengelaufenem Gesindel umgab die Soldaten, als sie durch Charlestons zerstörte, verbrannte und von Explosionen zerschmetterte Straßen zogen, überall ertönte das Schlachtlied » Old John Brown«, überall begleiteten Neger die Truppen, denen sie ihre Freiheit verdankten und drückten den Soldaten wie Kinder dankbar die Hände. Was an reichen und vornehmen Personen früher in Charleston gelebt hatte, das war längst geflüchtet, während das eigentliche Volk mit seinen Sympathien auf seiten der Regierung stand.

Zunächst hinter der Stadt führte der Weg durch ganze Wälder von erstorbenen, oder vielmehr getöteten Föhren. Ein seltsamer Anblick, der geheime Schauer weckte!

Die Umgebungen Charlestons boten auf viele Meilen hinaus eine so unermeßliche Anzahl von kräftigen Föhrenstämmen, daß jahraus, jahrein hier ein Raubbau der schrecklichsten Art betrieben worden war. Man hatte einfach große Löcher in die Stämme gebohrt und dann Gefäße hingestellt, um die Harzflüssigkeit aufzufangen, oder mit anderen Worten, den Baum sich langsam verbluten zu lassen. Schwarz und abgestorben, der Äste längst beraubt, standen zu Tausenden die Stämme wie Säulen nebeneinander, todesstill in todesstiller Runde.

An diesen Kolossen ohne Blatt oder Zweig glitt der Wind in lautlosem Zuge vorüber, keine grüne Ranke schlang sich um die schwarzen Riesen, keine Blume blühte zwischen ihnen am Boden, kein Vogel baute hier sein friedliches Heim, sang seine süßen Lieder, das Ganze war eine Wildnis der traurigsten Art, ein Ort, an dem kein lebendes Geschöpf wohnen konnte.

Und so ging es fort, meilenweit, bis an den Abend, unter diesen Verhältnissen wurde das erste Nachtquartier bezogen. Aschenflocken wehten herüber, sonderbare Schatten warfen die Feuer auf den dürren schwarzen Boden, denn selbst die Insektenwelt fehlte. Fabelgeschöpfe schienen mit ungeheuren Armen den Menschen zu drohen, seltsame Figuren traf der weiße Schein des Mondes.

Wieder und wieder huschten durch die Luft jene unsichtbaren, aber empfindlich prickelnden Aschenflocken. Woher kamen sie? – –

Am anderen Morgen löste sich das Rätsel. Zu träge, um die abgestorbenen Stämme zu fällen, zu reich an Holz, um ihrer zu bedürfen, hatten die umwohnenden Harzhändler das geplünderte Gebiet einfach angezündet, um dann den durch die Asche gedüngten Boden bequemer ausnützen zu können, aber die Kriegsverhältnisse warfen auch hier alle menschlichen Berechnungen über den Haufen und so blieb die stäubende Asche liegen, vom Winde fortgeschleppt, wohin ihn seine eilige Bahn führte, den Soldaten eine beinahe unerträgliche Qual.

Meile nach Meile blieb hinter den marschierenden Kolonnen zurück, andere Truppenteile waren hinzugekommen, mehr und immer mehr; der ungeheure Heereshaufe wälzte sich tief und tiefer hinein in die innerste Mitte des Landes, Schrecken und Verzweiflung vor sich herjagend.

Jetzt begann die Nähe der feindlichen Armee größere Vorsicht zu heischen. Kavallerieabteilungen schwärmten aus, um Kundschaft einzuziehen und zugleich alles mit Beschlag zu belegen, was für die Truppen von irgend welchem Werte war. Hier in Karolina hatte der Mangel bisher noch keinen Einzug gehalten, das Land war reich bebaut, es grünte und blühte in üppigster Fülle, es besaß Herden, die mit ihrem Fleische ganze Heereszüge versorgen konnten.

An jedem Morgen wurden Streifkorps ausgesandt, um die einzelnen Bauernhäuser zu plündern. Auch unsere Freunde gehörten zu diesen Auserlesenen, die dann mit der gemachten Beute bis an die offene Landstraße kommen und hier erwarten mußten, daß das Regiment heranmarschierte, um in seine Proviantwagen aufzunehmen, was das Kriegsglück beschert hatte.

An einem warmen, schönen Tage gingen fünfzig Mann, unter ihnen auch Lionel, seitab in die Felder, um Beute zu machen. Ein Leutnant führte den Zug, an eine Begegnung mit dem Feinde war gar nicht zu denken, die kurze Pfeife glühte zwischen den Lippen und beinahe wie zu einer Vergnügungspartie zogen die jungen Leute durch das prächtig angebaute Land dahin, bis rechts am Wege eine Farm mit weißen Gebäuden durch die Anlagen schimmerte.

Der Leutnant ließ den Zug halten, zwei Kundschafter schlichen, auf allen Vieren kriechend, bis dicht unter die grünen Hecken, welche das Gebäude umgaben, sie beobachteten alle Fenster und Zugänge, um dann nach längerer Rundschau den wartenden Genossen Bericht zu erstatten.

Der Leutnant wiegte den Kopf. »Es scheint!« wiederholte er. »Aber vielleicht starrt es von Gewehrläufen, die uns begrüßen, sobald wir kommen.«

»Eine Seitenwand ist ohne Fenster!« berichtete einer der Kundschafter.

»Dann müssen wir jedenfalls von dort aus eindringen.«

Die ganze Schar rückte geräuschlos gegen den Garten vor, ein Stück der Hecke wurde herausgeschnitten und Mann nach Mann kroch hindurch. Auf dem Hofe regte sich nichts, kein Hund bellte, keines Kindes Stimme durchdrang die Stille.

»Verdächtig!« murmelte der Leutnant. »Verdächtig!«

Sie schlichen bis unter die Mauern des Hauses, eine Hand probierte die vordere Thür. Verschlossen! Man hatte sich vielleicht verbarrikadiert.

Einer der Kundschafter glitt zum Hintergebäude, er legte das Ohr an die Wand, um zu lauschen. »Stimmen darinnen!«

Seine Handbewegung sagte es den übrigen. »Vorsichtig!«

Gegen die Wand gedrückt erreichten alle den vorderen Eingang. Wenn die in der Scheune Versammelten einen Ausfall beabsichtigten, so war es gut, sich des Hauses zu bemächtigen, um für alle Fälle einen sicheren Rückhalt zu erlangen.

Das Schloß wich den Bemühungen einer geübten Hand, die Thür sprang auf und ein eleganter Hausflur lag offen vor den Blicken der Soldaten. Jedes Einrichtungsstück befand sich an der rechten Stelle, es herrschte die größte Sauberkeit und Ordnung, aber kein lebendes Wesen war zu entdecken. Zimmer nach Zimmer wurde geöffnet, – nichts.

Lionel deutete auf den Käfig eines Kanarienvogels, der lustig zwitschernd hin- und her sprang. »Sehen Sie das grüne Blätterwerk zwischen den Drahtstangen, Herr Leutnant? Es kann erst seit einer Stunde dort hängen, denn die Ranken sind noch ganz frisch.«

Der Offizier blickte auf. »Wahrhaftig!« sagte er, »Sie beobachten scharf. Aber um so mehr Vorsicht ist geboten!«

Vom Boden bis zum Keller wurde das ganze Haus durchsucht, aber nirgends die Spur eines lebenden Wesens entdeckt. Auch alle Vorräte fehlten; die Küche zeigte keinen Bissen Fleisch, keine Schnitte Brot.

»Es steckt alles im Hintergebäude!« meinte der Offizier. »Wir müssen einen offenen Angriff wagen.«

Er sah von einem zum anderen. »Ich möchte hier nicht gern einfach befehlen,« fuhr er fort, während das Blut warm in sein junges Gesicht emporstieg. »Vielleicht fallen die Vordersten, sobald wir auf den Hof hinaustreten.«

»Um so mehr Ehre für sie! Ich gehe allen voran!

»Und ich! Und ich!«

Die Thür zum Hofe wurde aufgerissen und die jugendliche Schar stürmte vorwärts. Im gleichen Augenblick fielen von der geöffneten Scheune her etwa fünf oder sechs Büchsenschüsse, die indessen nur einen einzigen Soldaten leicht am Ellbogen verletzten, während alle übrigen Kugeln vorbeiflogen und klirrend die Fenster des Vordergebäudes zerschlugen.

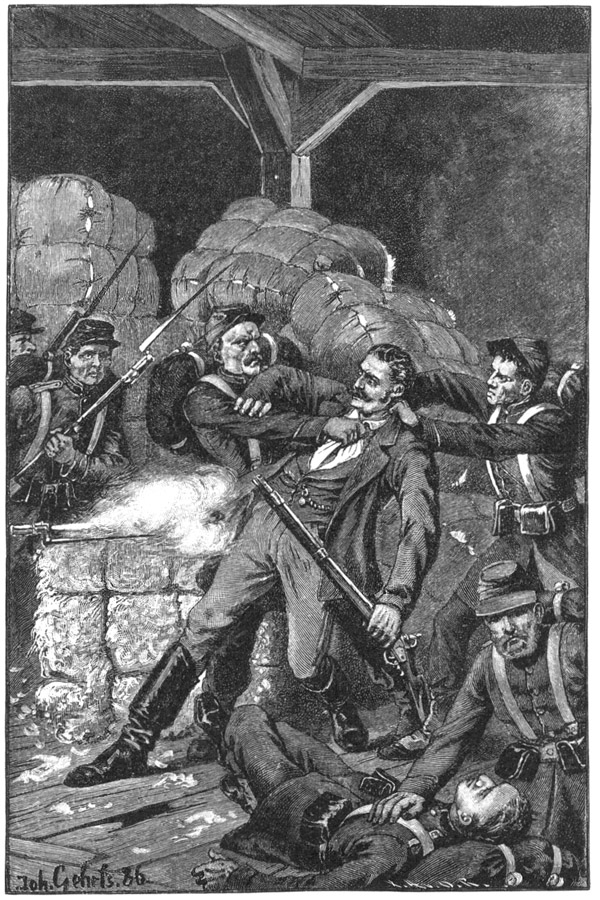

Ein Spottgelächter antwortete diesem fehlgeschlagenen Versuche eines Angriffes. Ohne besondern Befehl stürmten die fünfzig Soldaten mit lautem Hurra das halbgeöffnete Scheunenthor und drangen in den inneren Raum, dessen große Fläche durch alle möglichen dort aufgestapelten Vorräte fast ausgefüllt schien. Fässer und Säcke, Kisten und Tonnen, alles lag und stand übereinander, kaum hatten aber auch die Soldaten das Gebäude betreten, als ihnen schon wieder Kugeln entgegenflogen und sie diesmal zum Zorne reizten.

Die Angreifer hielten sich klüglich versteckt, während sie auf offen hervortretende Menschen feuerten, das erbitterte die Soldaten bis zum äußersten, es entstand ein Suchen und Nachforschen, bei dem sehr summarisch verfahren wurde. Vier Männer zogen die Truppen aus den verschiedenen Schlupfwinkeln hervor, offenbar Aufseher oder sonstige Bedienstete, dann entstand mit einem fünften ein Einzelkampf, der bestimmt war, traurig zu enden.

»Gebt Raum, oder ich schieße!« rief eine Männerstimme hinter einem Stapel von Baumwollenballen hervor. »Hinaus mit euch, ihr Diebe und Räuber!«

Die Soldaten begannen den Haufen von Säcken und Ballen niederzureißen, sie lachten dem versteckten Unbekannten sorglos entgegen. »Laß dich doch einmal bei Lichte besehen, mein Junge! Bring deinen Schießprügel mit, wir haben auch welche.«

Jetzt fielen die letzten Ballen, eine heftige Bewegung des hinter denselben Verborgenen zeigte, daß er sich bereit hielt, um Tod und Leben zu ringen, – im nächsten Augenblick krachte ein Schuß und der zunächst stehende Soldat stürzte, beide Arme hoch in die Luft werfend, mit einem Schrei auf das Gesicht und war im nächsten Augenblick verschieden.

Jetzt steigerte sich die Wut der Soldaten bis auf das äußerste. Nur Augenblicke vergingen, dann war der Unbekannte hervorgezerrt und ehe er sich zur Wehr setzen konnte, von mehreren Kugeln durchbohrt. Sein Tod erfolgte wenige Minuten nach dem des gefallenen Soldaten.

Mittlerweile hatten die Leute den ganzen Raum durchsucht und durchspäht, ohne noch ein lebendes Wesen zu entdecken, nur eine Thür im Hintergrund war verschlossen und von drinnen klang es wie leises Weinen einer Frauenstimme. Der kommandierende Leutnant erhielt die Meldung, – sollte auch dies Schloß erbrochen werden, oder nicht?

Der jugendliche Offizier klopfte selbst. »Machen Sie auf!« rief er. »Es soll Ihnen kein Leides geschehen, man wird auch kein Stück ihres Besitzes zerstören oder wegnehmen.«

Drinnen flüsterte es. »Was wollen Sie denn überhaupt hier?« fragte eine Frauenstimme. »Wir sind friedliche Landleute, aber keine Soldaten.«

Der Offizier neigte das jugendliche Haupt, als stehe er vor der Dame. »Wir kommen, um Lebensmittel für die Armee zu requirieren,« versetzte er. »Das ist alles!«

»Und Sie werden schutzlose Frauen und Kinder, werden einen Schwerkranken schonen? Geben Sie Ihr Ehrenwort als Gentleman!«

»Sie haben es, Madame!«

Die Thür öffnete sich und eine niedere Kammer, weitgedehnt und einfach ausgestattet, lag vor den Blicken der Soldaten. Zwei Frauen, eine ältere und eine jüngere, hatten sich in die fernste Ecke des Gemachs geflüchtet, außerdem waren mehrere kleine Kinder vorhanden, während in der Nähe des Ofens ein rings von Vorhängen umgebenes Bett stand. Man hörte das schmerzvolle Ächzen eines Kranken, dem ein Neger in einfacher Sklavenkleidung hinter den Gardinen irgend welche Dienste zu leisten schien, denn man sah von der hohen, geschmeidigen Gestalt nur den Unterkörper, – Kopf und Arme dagegen blieben vorläufig verborgen.

Der Leutnant verbeugte sich ehrerbietig. »Wir werden die Ladies nicht weiter bemühen,« sagte er höflich. »Die Befehle meiner Vorgesetzten zwingen mich, hier, wie überall Requisitionen vorzunehmen, sobald das geschehen ist, verlassen meine Leute und ich die Farm.«

Der Kampf in der Scheune.

Während er sprach, näherte sich ihm die ältere Dame und hob bittend ihre gefalteten Hände zu seinem jungen Antlitz empor. »Herr Offizier! draußen wurde geschossen, ich bitte Sie, darf ich auf den Flur hinausgehen?«

Er verbeugte sich klopfenden Herzens, von schlimmer Ahnung ergriffen. »Natürlich, Madame! Aber ich wünschte wohl, daß Sie, – daß ich –«

Er kam nicht weiter, ein sonderbares Gefühl schnürte ihm die Brust zusammen, er horchte nur ängstlich, ob nicht von draußen ein Schrei seine Ahnungen bestätigen werde. Die alte Frau mit dem eisgrauen Haar und dem kummervollen Blick, – glich sie nicht merkwürdig dem jugendlichen Manne, dessen Totenantlitz er flüchtig gesehen, während noch das rinnende Blut die Baumwolle zu seinen Füßen rot färbte?

Und dann kam es, kein Schrei zwar, aber ein Wimmern aus zerrissenem Herzen. »Mein Kind! Mein einziges Kind!«

»Charlie!« rief am ganzen Körper zitternd die jüngere Dame. »Charlie!«

Aber keine Stimme antwortete ihr, sie umschlang mit beiden Armen die weinenden Kinder, und wollte hinaus auf den Flur, als ihr die ältere Frau in der Thür entgegentrat. »Rufe ihn nicht! Lizzie! Rufe ihn nicht! O Jesus, Jesus, stehe uns bei!«

Die Jüngere verhüllte ihr Gesicht mit dem Tuche. »Er ist tot, Charlie ist dahin auf immer! O ihr armen Kleinen, man hat euren Vater gemordet!«

Der Leutnant wandte sich ab. Was half es, mit den weinenden, verzweifelnden Frauen über Kriegsrecht und Kriegsglück zu streiten? Eine Mutter hatte den Sohn, ein junges Weib den Gatten verloren, – das war doch alles, was sie gelten lassen würden.

Ein paar Soldaten trugen den Toten in die Kammer, Lionel und einige andere, sie legten ihn auf ein zweites Bett, das noch vorhanden war und bei dieser Gelegenheit sah der Kranke zum erstenmale in das Gesicht des eben Erschossenen, – ein Schrei drang aus der Tiefe des Alkovens hervor. »Charlie! Ach, Charlie!«

»Mein armer Herr,« bat mit stockender Stimme der Neger, »ach bitte, regen Sie sich nicht auf, der Arzt hat Ihnen dringend Ruhe verordnet.«

Ein Ächzen antwortete ihm. »O Charlie! Charlie! Es ist alles verloren, nun er dahinging, – alles.«

Der Neger erhob sich, um von einem neben dem Bette stehenden Tische eine Medizinflasche zu holen, sein Blick traf dabei zufällig die Gruppe der Soldaten, er sah in Lionels Antlitz und ein plötzlicher Strahl von Freude glitt verschönernd über die schwarzen Züge.

»O mein Gott, junger Herr!« rief er, »Master Lionel! – Welches Glück, ich sehe Sie so unvermutet wieder!«

Auch unser Freund blickte auf; ohne zu beabsichtigen, ja, vielleicht ohne zu wissen, was er that, öffnete er die Arme und umfaßte voll Zärtlichkeit den Schwarzen. »Ralph! Mein lieber, lieber Ralph!« – –

»Was geht hier vor?« ächzte der Kranke. »Ein Komplott! – Geheimnisse! – O, wie wird mir! Das ist der Tod! Der Tod!«

Ralph löste sich mit sanftem Zwange aus Lionels Armen. »Später!« flüsterte er. »Wir müssen uns auf jeden Fall noch wiedersehen.«

Dann eilte er zu dem Kranken, um den sich jetzt auch die Frauen bemühten. Vielleicht hatten die schrecklichen Ereignisse der letzten Stunden dazu beigetragen, den Auflösungsprozeß zu beschleunigen, der Atem des unglücklichen Mannes kam und ging schwer, – als die Soldaten das Zimmer verließen, erklang ein unterdrückter Schrei, – auch hier mochte der Sensenmann an das Bette eines schwer zu vermissenden Menschen getreten sein.

Lionel fand im Flur seine Kameraden beschäftigt, die Lebensmittel, wie Speck, Butter, Mehl, Eier und Fleisch auf verschiedene Wagen zu laden. Andere bemächtigten sich in den Scheunen der Heuvorräte, des Strohes und Kornes; jeder Karren, jedes Pferd wurde bepackt, wenigstens zehn Wagen standen zum Abfahren schon bereit, Lärm und Geräusch ertönte überall.

In den Ställen wurde das Vieh zusammengekoppelt, Hühner, Enten und Gänse in Körbe gesteckt und draußen auf dem Hofe die Tauben mit Pistolenschüssen erlegt. Die vier überwältigten Angestellten des Gutes trugen Fesseln an Händen und Füßen, niemand bekümmerte sich um sie.

Im Garten gruben sechs Soldaten ein Grab. Unter der Brunnenröhre wurde der tote Kamerad von Blut und Staub gereinigt, dann legten ihn seine Genossen mit der vollen Uniform in die Gruft und schossen dreimal darüber hinweg in den blühenden Sommertag hinein. Noch ein Vaterunser, ein letztes Gebet und die frischaufgeworfene Erde wurde festgestampft, um möglichst alle Spuren des darunter befindlichen Grabes zu verwischen.

Ohne Sarg, ohne Totenkleid lag der Erschossene da unten in dem engen, letzten Bette, weggerafft von einer Kugel mitten in blühender Jugend, mitten in den stolzen Hoffnungen des siegreichen, für Recht und Vaterland kämpfenden Soldaten. Arme Eltern! Zwanzig Jahre der Mühe und Sorge, der steten unausgesetzten Obhut, und der Lohn dafür nur ein Grab, von dessen Stätte sie wahrscheinlich nie im Leben eine Kunde bekommen würden. – –

Sie waren alle sehr ernst geworden, die Kameraden, sie ordneten sich jetzt schon zum Abzuge, bei dem es galt, einen ungewöhnlich großen Transport von Lebensmitteln und Viehfutter bis zur Landstraße zu bringen, da erschien plötzlich im vorderen Thor der Scheune die spähende Gestalt eines Negerburschen. Der Schwarze lugte in den Raum hinein und flog dann wie ein gehetzter Hase davon.

Der Leutnant hatte den Vorgang mit angesehen. »Ein Neger!« rief er. »Dachte ich doch, daß auf einer so bedeutenden Farm auch Sklaven sein müßten!«

»Sollen wir den Burschen suchen?«

»Laßt ihn, er hängt sich uns höchstens wie eine Klette an die Kleider! Was sollten wir mit entlaufenen Sklaven machen?«

Die Worte waren noch nicht verhallt, als sich eine große Schar von Schwarzen, Männer und Frauen, mit langsamen, zagenden Schritten der Scheune näherte. Die Leute schickten einen Greis als Sprecher ihrem Zuge voran, einen weißhaarigen Alten, der dem jungen Offizier die bittend gefalteten Hände entgegenstreckte. »Großer General,« sagte er, »bist du einer der siegreichen Männer, die aus ihrer fernen Heimat in dies Land gezogen sind, um dem schwarzen bedrängten Volke zu seinem Rechte zu verhelfen?«

Der Leutnant lächelte. »Einer dieser Männer bin ich!« antwortete er.

»Dann erlaube, daß ein armer Sklave deine Hand küßt und dir dankt! Auch meine Brüder möchten zu dir sprechen dürfen!«

Die ganze Schar drängte sich herbei, jammervolle, verkümmerte Gestalten, Menschen von solcher Magerkeit, daß sie wandernden Skeletten glichen. Vernarbte Wundmale, Striemen und Schwielen bedeckten die ausgemergelten, von einer grauen Haut überzogenen Körper. Hier fehlte dem einzelnen ein Finger, dort ein Ohr, dem dritten waren alle Vorderzähne eingeschlagen und vielen, vielen Unglücklichen die Gesichter und Arme von den Fangzähnen nachgehetzter Bluthunde fürchterlich zerrissen.

Eine arme und elende Schar wahrhaftig! Die Männer gewaltsam niedergebeugt, die Frauen verkrümmt und entstellt, so standen sie im hellen Lichte des Sommertages, eine lebendige, furchtbare Anklage gegen diejenigen, welche in ihnen seit langen Jahren die Menschheit verleugnet und mit Füßen getreten hatten.

Alle diese unförmlichen Lippen wollten den Soldaten die Hände küssen, alle diese bedauernswerten Geschöpfe weinten und priesen Gott, daß er die Männer des Nordens in ihr Land geschickt habe, um den Fluch der Sklaverei von den Häuptern seiner schwarzen Kinder zu nehmen. »Sieh unsere Wunden!« schluchzten sie. »Der grausame Aufseher schlug uns, wenn er betrunken war, wenn ihn der alte oder der junge Herr ausgezankt hatte, ohne jeden Grund, nur um seiner schlimmen Laune willen!«

»Er hetzte die Doggen auf uns, er betrieb die Verkäufe derer, welche ihm mißfällig wurden! O wie schrecklich haben wir gelitten, wie unerhört waren Tag um Tag unsere Qualen! Viele von uns suchten freiwillig den Tod!«

Eine Frau schluchzte laut. »Seht euch um, ihr tapferen Männer des Nordens! Auf der ganzen Farm werdet ihr kein schwarzes Kind finden! Sie sind alle verkauft worden, weil man ihnen den Bissen Brot nicht gönnte, keine Mutter hat das ihrige behalten. O! O! Schrecklich waren unsere Qualen, überaus grausam unsere beiden Herren, der Vater und der Sohn!«

Die Blicke des Leutnants und diejenigen Lionels trafen einander. Tot lagen da drinnen im Hause die beiden herzlosen Gewalthaber, deren eiserne Hand erdrückend schwer auf dem Leben ihrer schutzlosen Sklaven gelastet hatte, – tot, während die Schwarzen der Freiheit, dem Glücke entgegengingen. Vielleicht beim Lichte besehen kaum dem Glücke, dazu war es für die Unterdrückten, um alles Betrogenen zu spät, aber doch der Erlösung von unerträglichem Joche.

Seine wehrlosen Sklaven ließ der alte Farmer unmenschlich behandeln, ließ ihr Fleisch von Bluthunden zerreißen, – und dann forderte das Schicksal für diese Unthaten einen teuren Preis, er mußte den einzigen Sohn dahingeben, er mußte selbst sterben, den brechenden Blick auf das Totenantlitz seines Kindes geheftet, während draußen die Neger den Befreiern zujubelten und endlich, endlich zu ihrem Rechte gelangten.

Der Offizier strich langsam mit der Hand über die Stirn. »Was habt ihr beschlossen, Leute?« fragte er die Sklaven. »Wohin wollt ihr gehen?«

»Ist der Weg nach Charleston frei? Der nach Kolumbia?«

»Beide! Aber ich warne euch vor übertriebenen Hoffnungen. Arbeit gibt es in den halbzerstörten Städten schwerlich.«

Die Neger sahen einander an. Keine Arbeit? Der Begriff war zu neu, um sogleich erfaßt zu werden, aber auf jeden Fall galt es zunächst, von hier fortzukommen. Nur nicht auf der Farm bleiben! Alles Weitere würde sich später finden.

»Wo steckt Ralph?« fragte eine Stimme. »Er muß doch mit uns gehen!«

Der Offizier suchte plötzlich den Blick unseres Freundes. »Wie ist mir denn?« sagte er. »Umarmten Sie nicht da drinnen einen älteren Neger, der, als er Sie sah, einen Freudenschrei ausstieß?«

Lionel errötete wie ein Mädchen, aber er bejahte ruhig. »Dieser Schwarze war ein genauer Bekannter meiner verstorbenen Eltern, Sir! Er hat mich als kleines Kind auf den Armen getragen und mir seitdem unzählige Beweise seiner Treue gegeben. Ich schäme mich nicht, zu bekennen, daß meine Seele den armen, unwissenden Sklaven aufrichtig liebt!«

Der Offizier nickte. »Das ist hübsch von Ihnen, Forster, es ehrt Ihr Herz. Sie möchten nun gewiß von dem braven Manne Abschied nehmen, nicht wahr?«

»Wenn es mir gestattet werden kann, ja!«

»Gewiß, da wir uns heute auf einem halb und halb außerdienstlichen Streifzuge befinden. Gehen Sie und suchen Sie den Schwarzen.«

»Dort kommt Ralph!« rief einer der Neger.

Wirklich trat der ehemalige Günstling des verstorbenen Mr. Charles Trevor in diesem Augenblick aus der Thür und näherte sich der Gruppe seiner Genossen. »Mein Gebieter ist tot!« sagte er, Lionels beide Hände ergreifend. »O junger Herr, mein lieber junger Herr, jetzt gehöre ich wieder Ihnen!«

Hier im hellen Tageslichte zeigte sich's, daß auch Ralph überall Narben und Schrammen trug, besonders seine Hände waren zerfetzt und am Kopfe fehlten ganze Büschel Haare. Seine Genossen sahen ihn voll Erstaunen an. »Ralph,« fragte einer, »bist du bei dem Kranken, der dich mißhandelte, wirklich bis zu dieser Stunde geblieben?«

»Er kratzte und stieß ihn, er riß ihm die Haare aus; wenn seine Schmerzen so arg wurden, daß sie fast in Krämpfe übergingen, dann floß gewiß Ralphs Blut!«

»Warum ließest du dir das gefallen?« fragten mehrere Stimmen.

»Weil der arme alte Mann außer mir keinen Menschen besaß, der es verstand, mit ihm umzugehen, weil er meiner dringend bedurfte.«

»Aber er schlug dich, nannte dich einen verdammten Nigger!«

Ralph sah ruhig, voll natürlicher Würde im Kreise umher. »Jetzt ist unser Gebieter tot,« sagte er.

Ein allgemeines Schweigen folgte diesen Worten. Ralph wandte sich wieder zu dem Adoptivsohne seines ehemaligen Eigentümers. »Ich will nun in die Armee treten,« berichtete er. »Sind Schwarze bei Ihrem Regimente, Master Lionel?«

»Als Trainkutscher, sonst nicht.«

»Nun, das genügt. Ich habe ja mein lebenlang gefahren!«

Die letzten Vorbereitungen zum Abzuge waren jetzt beendet und das Militär schickte sich an, den Marsch zu beginnen; auch die Neger sammelten sich, jeder mit einem Bündel beladen, zum geordneten Zuge.

Eins ihrer Klagelieder anstimmend, gingen sie durch den Feldweg vorwärts, um Charleston zu erreichen, ganz eingenommen von der unklaren Vorstellung, daß dort, wo es keine Sklaverei gab, nun auch für sie das Glück des Lebens im vollsten Maße zu finden sein müsse. Die Soldaten zogen mit den beladenen Wagen und den großen Herden bis zur Landstraße, wo sie sich lagerten, um den Vorübermarsch des Regimentes zu erwarten.

Nirgends gab es hier im Herzen des Landes eine Chaussee oder gar Steinpflaster, die Masse der Gepäck- und Fouragewagen konnten daher nur vorwärts gelangen, wenn ein sogenannter Knüppeldamm aufgeworfen worden war. Schon von weitem schallten die Axtschläge durch den Wald, emsig arbeitete eine starke Anzahl von Pionieren und langsam rückte das Gros der Armee den Vorausgegangenen nach.

Am Grabenrande, umgeben von Rindern, Schweinen, Schafen und Kälbern, umzwitschert und umkräht, inmitten reicher Schätze saßen die Abgesandten und warteten, bis das Heer erscheinen würde. Hier herrschte vollständige Freiheit, die Leute lagerten in zwanglosen Gruppen und plauderten mit einander, wie sich's eben traf. Unter einer großen, alten Eiche saßen Lionel und Ralph, beide vertieft in eine Unterhaltung, die flüsternd geführt wurde und die beide auf das lebhafteste interessierte. Nachdem Lionel von allen seinen Schicksalen berichtet hatte, mußte auch Ralph erzählen und dessen Nachrichten klangen denn sehr traurig.

Er war damals bei der Versteigerung des lebenden Inventars von Seven-Oaks gleich hierher verkauft worden und hatte einen grausamen Herrn gefunden. Er, der daran gewöhnt war, ganz wie ein freier Mann behandelt zu werden, der im Grunde genommen das Los des Sklaven nur dem Namen nach kannte, er bekam hier bei jeder Gelegenheit die Peitsche des Aufsehers zu kosten und als später der kranke Gebieter einen zugleich kräftigen und geduldigen Wärter brauchte, da erhielt er diesen beschwerlichen, mühevollen Posten, bei dem zwar die Prügel des Aufsehers wegfielen, wo er sich aber von einem eigensinnigen, mißgestimmten Kranken kneifen und kratzen lassen mußte.

»Gottlob!« setzte er am Schlusse seiner Rede tief atmend hinzu, »Gottlob! ich bin nie ungeduldig geworden, habe den armen Mann nie entgelten lassen, was er mir zu leide that. Auf sein Grab kann ich ruhig zurücksehen.«

Lionel drückte ihm die Hand. »Und heute?« fragte er. »Wußte man auf der Farm, daß wir kommen würden?«

»Es ließ sich wenigstens annehmen, daher war alles zur Verteidigung vorbereitet, aber natürlich nur in der Voraussetzung, daß sämtliche Schwarze treu bleiben und den Angriff der Truppen abschlagen würden. Als die Stunde erschien, hatten sich alle geflüchtet.«

»Bis auf dich selbst, mein redlicher, alter Ralph!«

»Ich konnte doch einen Sterbenden nicht verlassen,« sagte einfach der Neger.

»Und nun, Ralph? Du willst bei mir bleiben, nicht wahr?«

»Ja, Sir, ja. Jetzt, wo ich frei bin, könnte nur Ihr Wille mich jemals wieder von Ihrer Seite reißen. Ich habe Mr. Charles Trevor aufrichtig lieb gehabt und werde daher den Sohn seines Herzens nicht verlassen. Ein treuer, ergebener Diener ist in Zeiten wie die unseren vielleicht von großem Werte.«

»Ein väterlicher Freund, meinst du, Ralph! Ich habe dich als solchen immer betrachtet und so wird es auch ferner bleiben. Sieh, da kommen die Pioniere!«

Eine rasch und energisch arbeitende Schar näherte sich den am Waldesrande Sitzenden. Rechts und links fielen von starker Hand die Föhren und wurden eben so schnell in ein vorläufiges Pflaster für den Fahrdamm verwandelt, dann folgte das Regiment und endlich in langsamerem Tempo die Gepäckwagen.

Soweit die Fuhrwerke von der Farm beladen und bespannt dastanden, wurden sie einfach eingereiht, dann erfolgte ein Befehl, die Gepäckwagen vorn und hinten zu öffnen und während der langsamen Fahrt mit den gemachten Beutestücken zu beladen. Schritt um Schritt gingen die Pferde, Körbe mit Eiern, Hühnern und Enten, mit Brot, Speck und Obst, Buttertonnen und Schmalzfässer, alles wurde in die geräumigen Gelasse hineingestopft, Wagen nach Wagen wieder verschlossen, und als endlich das ganze Gut geborgen war, der Marsch mit geschultertem Gewehr weiter fortgesetzt.

Am Wege saßen von Strecke zu Strecke wieder wartende Soldaten, zuweilen nur ein einzelner Mann, der irgend eine Kleinigkeit, ein Kalb oder einige Hühner bewachte, zuweilen ein ganzer Trupp, der Korn oder Bier erobert hatte, aber keiner mit völlig leerer Hand.

Wo sich ein friedliches Dach erhob, Bauernhaus oder stattliche Farm, da wurde schonungslos genommen, was für die Armee von Nutzen war. Der Krieg erforderte ein strenges Vorgehen, man befand sich im eroberten Feindeslande und alles fiel zum Opfer, was die Soldaten brauchen konnten oder zu haben wünschten.

Weiter ging der Marsch durch Wald und Feld, aber jetzt schon mit sinkenden Kräften. Die Herden brüllten kläglich, die Treiber mußten ihre Stöcke brauchen und einzelne Tiere blieben, unempfindlich gegen Zuruf oder Schläge, ermattet am Wege liegen. Es wurde Zeit, das Nachtlager aufzuschlagen und sich für den kommenden Tag zu stärken.

Eine Anzahl Offiziere ritt voraus, um den geeigneten Platz zu wählen, diesmal einen stillen, vom kräftigsten Harzgeruch durchdufteten Wald, dessen Stämme vereinzelt genug standen, um den kleinen Zelten der Soldaten Raum zu gewähren. Nachdem das Zeichen zum Halten gegeben war, begannen die ersten Züge des Regimentes ihre Gewehre zusammenzustellen, die letzten dagegen marschierten weiter, um für den folgenden Tag die Spitze der Kolonne zu bilden. Ein Signal gebot jetzt die Zelte aufzuschlagen.

Fenzriegel waren schon vorher von den Einzäunungen am Wege gebrochen worden, sie bildeten jetzt das Material für die provisorischen Wohnungen einer einzigen Nacht; zauberschnell schoß die Zeltstadt unter den Föhren aus dem Boden empor, flackerte es neben den leinenen Häuserchen lustig auf und summte der Kochkessel mit seinem, in diesem noch unberührten Lande jedesmal äußerst reichlichen Inhalte.

An der offenen Seite des Lagerplatzes wurden die Wagen zusammengestellt und das Vieh an Bäume gebunden, jedoch so, daß es sich bequem hinlegen konnte. Hier wie bei den müden Soldaten herrschte jetzt volle Freiheit, es erklang kein Befehl und es hob sich kein Stock, jedes Geschöpf ruhte aus nach des Tages Last und Plage.

Verschiedene Gruppen bildeten sich sehr bald, es kamen aus den Tornistern allerlei Bücher zum Vorschein, hier lustige, da ernste, hier Lieder und an anderer Stelle die Bibel, – es wurde vorgelesen, immer in gedämpftem Tone, um nicht etwa den gleichberechtigten Nachbar in dem, was ihn freute, zu stören.

Lionel, Toby, Ralph und Hermann saßen zusammen; das Fleisch im Kochkessel verbreitete seine lockenden Düfte, der Bierkrug stand gefüllt auf dem Tisch von grünem Moose und neben ihm lag ein tüchtiges Brot mit goldgelber Butter, aber trotz dieser gediegenen Mahlzeit und trotz des anstrengenden Tages wurde doch mehr gesprochen als gegessen.

Seven-Oaks, das liebe alte, – jeder Gedanke flog zu ihm, zu der Heimat schönerer Tage. Wie es wohl in dieser Stunde unter den rauschenden Eichen aussah? – Traurig und öde, nach den Worten des Trappers, unsäglich öde. Manfred Trevor hatte die Stätte seiner Unthat nie wieder betreten, auch Philipp war nicht hingekommen, – Seven-Oaks erwartete schlummernd den Ritter, der das Dornröschen zu neuem Leben erwecken sollte.

Lionel gedachte unwillkürlich der Erzählung des Schotten. Ob ihm eines Tages die Heimat seiner glücklichen Kindheit doch noch zu teil werden würde?

Wie Gott es beschlossen hatte! Wer die ferne Zukunft zu enträtseln sucht, der klopft an eine verriegelte Pforte und kann immer nur vermuten, was hinter derselben verborgen liegt, nie aber es erfahren, es wirklich kennen lernen.

Stundenlang flüsterten die Freunde, wahrend rings in dem stillen, feierlichen Walde die astlosen Föhrenstämme wie schlanke Säulen emporschossen und unter ihren Kronen die Wachtfeuer, großen goldenen Blumen gleich, im Kranze aufglühten. Hier Gesang und fröhliches Becherklingen, dort die mahnenden Worte eines Predigers, der am Tage Uniform und Waffen als guter Soldat durch das Land trug und abends die Bibel aus dem Tornister hervorzog, um das göttliche Wort zu lesen und zu deuten.

Vom Mittelpunkte des Lagers her klang ein Horn, das den Zapfenstreich verkündete. »Zur Ruhe! Zur Ruhe!« übersetzten es die Soldaten, allenthalben wurde die kurze Melodie summend, halblaut mitgesungen.

Dann erfolgte das Kommando: »Lichter aus! Lichter aus!« – Die Blechlaternen erloschen, die Feuer sanken in sich zusammen und jeder einzelne Mann kroch in sein Zelt, um unter der Wolldecke, mit dem Kopf auf dem Tornister, zu schlafen und möglichst von der fernen Heimat, von denen die er liebte, zu träumen.

Es wurde still unter den Föhren, nur ein Reiter sprengte einmal in Karriere vorbei, ein Bote, der Depeschen überbrachte, dann versank alles in tiefen Schlaf, bis auf die Postenkette, welche den ganzen Lagerplatz umringte und deren einzelne Glieder von Stunde zu Stunde laut angerufen wurden.

Auch unsere Freunde schliefen und Lionel träumte von Seven-Oaks, der Stätte seiner teuersten Erinnerungen. Bei ihm war Philipp Trevor und er sagte ihm dieselben Worte, welche er damals im Finsteren schrieb: »Ich liebe dich, Philipp! Ich liebe dich.«