|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im halben Schatten einer Baumgruppe, nur leicht vom Mondlicht gestreift, stand Philipp und stützte sich schwer auf seine Krücke. Er war blaß, entsetzlich blaß, unter seinen Augen lagen dunkle Ringe. Als ihm Lionel entgegentrat, streckte er beide Hände aus. »Ich möchte zwei Worte mit dir sprechen!« kam es kaum verständlich von seinen Lippen.

Lionel legte ihm zärtlich die Arme um den Hals. »Gräme dich nicht so sehr, Philipp,« bat er. »Ich finde bald eine Gelegenheit zur Flucht. Die Sklaven gehen ja jetzt massenweise zur Nordarmee über.«

Der Krüppel seufzte. »Dich als Sklaven zu denken!« sagte er mit zuckenden Lippen. »Ach Lionel, wie tief gedemütigt stehe ich vor dir! Und dennoch möchte ich eine Bitte aussprechen. Willst du sie gut aufnehmen, mein armer Freund?«

»Ich will sie erfüllen, Philipp, und sollte ich für dich das Leben opfern müssen!«

Der junge Trevor hob beinahe scheu den Blick, seine Stimme bebte, seine Hände waren kalt wie Eis. »Fluche ihm nicht, Lionel,« flüsterte er, »fluche ihm nicht, denn er ist mein Vater!«

Ein Kopfschütteln war die Antwort, ein schnelles Lächeln. »Philipp, konntest du dich so in mir irren? – Ich verzeihe alles, alles, aber ich werde trachten, so bald als möglich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dann hörst du von mir, mein Freund, mein Bruder!«

»Philipp!« rief von oben Mr. Trevors Stimme. »Philipp! wo bist du?«

Der Krüppel hütete sich, zu antworten, er streckte nur leise die Hand aus. »Es sind zwischen ihm und mir schreckliche Worte gesprochen worden, Lionel! Ich glaube, die schlimmste Stunde meines Lebens liegt hinter mir. Gute Nacht jetzt, – mir ist wahrhaftig so schlecht, daß ich fürchte, die Treppen nicht allein hinauf gehen zu können.«

Lionel drückte ihm die Hand, auch er war blaß bis in die Lippen. »Lebe wohl, Philipp!« sagte er unsicheren Tones, »Gott sei mit dir, jetzt und immer. Wir sind seit länger als einem Jahrzehnt gewohnt gewesen, uns für Vettern zu halten, wir liebten einander wie Brüder, – das soll auch ferner so bleiben, nicht wahr? selbst dann, wenn wir getrennt werden.«

Philipp nickte nur stumm, er war unfähig zu sprechen.

»Geh' zu deinem Vater,« mahnte Lionel. »Wenn es mir möglich ist, so will ich dich wissen lassen, wohin mich das Schicksal geführt hat.«

Auf der Treppe erklangen Schritte. Mit einem letzten Händedruck glitt Lionel durch die Dunkelheit davon und zu Ralphs Hütte. Während Mr. Trevor mit barschem Tone seinen Sohn aufforderte, sich augenblicklich in das Haus zu begeben, winkte Ralph dem Knaben, ihm zu folgen. »Sir,« raunte er, »Sie sind jetzt einer der Unsern, nicht wahr? Sie gehören zu dem Volke, aus welchem Ihre schwarzen Vorfahren stammten!«

»Gewiß, Ralph! Aber wie meinst du das im Augenblick?«

»Ich wollte Sie bitten, mich zu einer Versammlung zu begleiten, Sir! Morgen sollen alle diese armen Schwarzen nach rechts und links hin auseinander gerissen werden, sie, die früher ihre eigenen häuslichen Einrichtungen besaßen, müssen sich nun halbnackt auf den Block stellen und wie Tiere verkaufen lassen, – da bedarf es so notwendig des Schutzes, des Trostes, nicht wahr?«

Lionel nickte. »Eine Gebetsversammlung, Ralph?«

»Kommen Sie nur, Sir!«

Lionel folgte dem Voranhuschenden bis zu dem letzten der entlegenen Wirtschaftsgebäude, der Dreschtenne, welche nur im Herbst während der Ernte gebraucht wurde. Die Fenster waren verhüllt, aus dem Inneren schimmerte Lichtglanz hervor, eine schwarze Gestalt schien halbversteckt hinter einem Ackerwagen Wache zu halten. Jetzt trat der Bursche vor und streckte gegen den Knaben die Hand aus; sein fragender Blick streifte den Neger.

Dieser nickte. »Wudu!« flüsterte er.

Der Bursche öffnete die Stallthür und ließ Ralph und den Knaben eintreten. Das Innere der großen Dreschtenne war durch mehrere Lampen hell beleuchtet, Kopf an Kopf standen sämtliche erwachsene Neger und Negerinnen der Plantage versammelt, alle nur mit dem schmalen Lendenschurz bekleidet, bunte Bänder, Federn und Blumen im Haar, alle mit aufgeregten Gesichtern und blitzenden Augen. »Es ist Zeit! Es ist Zeit!« flüsterten mehrere der Nächststehenden dem alten Ralph ins Ohr.

»Gleich!« nickte dieser. »Gleich!«

Er schlüpfte in einen Nebenraum und kam nach wenigen Minuten in dem Kostüme der übrigen wieder zurück. Nun konnte die Feier beginnen.

»Was soll es denn eigentlich geben?« flüsterte Lionel. »Eine Predigt?«

»Pst! – Wollen Sie nicht auch Ihre Kleider ablegen, Sir?«

»Auf keinen Fall! – Ralph, ich fürchte, daß ihr im Begriff steht, irgend eine heidnische Zeremonie vorzunehmen.«

»Still doch! Still doch! – Ich muß nun wirklich den Anfang machen, Sir!«

Er schlüpfte zu einem Holzkasten, der bis dahin unbemerkt in der östlichen Ecke des Raumes gestanden hatte und den er jetzt herbeitrug, um ihn in die Mitte zu setzen. Ein großes rotes Wollentuch war über den Deckel gelegt, das warf der Neger auf den Fußboden und öffnete nun die Haferkiste, denn als solche erwies sich der Behälter. Einen Augenblick schien alles wie erstarrt, todesstill.

Draußen fiel bei ziemlich starkem Wind ein Regenschauer herab, die Tropfen wirbelten auf das Dach und gegen die Scheiben, – hier drinnen regte sich kein Glied der vielköpfigen Versammlung, wurde kein Ton gehört.

Aller Blicke waren auf den offenen Holzkasten gerichtet.

»Irgend ein Mummenschanz,« dachte Lionel. »Ach, die armen Unwissenden!«

Dann aber erschrak er unwillkürlich. Aus dem Behälter erhob sich züngelnd, hochaufgerichtet der widerwärtige Kopf einer Klapperschlange, erst einer, dann mehrere, auch die gefürchteten Kongos, große und kleine, bis endlich wenigstens zehn Reptilien Miene machten, über den Rand der Kiste zu steigen.

»Wudu!« flüsterten rings im Kreise die Neger. »Wudu!«

Und nun bückte sich Ralph, der kluge, besonnene Ralph, um der nächsten Schlange den Arm hinzuhalten und das Gewürm an seinem Körper emporklettern zu lassen. Lionel glaubte zu träumen, er war mehr als einmal im Begriff, ein lautes, tadelndes Wort in die Versammlung hineinzurufen, aber er unterließ es in dem Gedanken, daß die Schwarzen durch ihre heidnischen Zaubereien augenscheinlich stark getröstet wurden. In dem bodenlosen Elend, das sie erwartete, mochte er ihnen den letzten Halt nicht rauben.

An Ralphs beiden Armen, an seinem Halse und seiner Brust ringelten sich große Schlangen empor. Jetzt traten noch einige jüngere Neger, sogar Mädchen an die Kiste und ließen, wenn auch schaudernd, die glatten schlüpfrigen Körper der Schlangen ihre warme Haut berühren; als alle Tiere hervorgekrochen waren, begannen ihre Träger langsam im Kreise zu tanzen.

Eine schwarze Hand lag in der andern, die dunkeln Gestalten tanzten schneller und schneller, von einer Person zur andern kletterten die Schlangen, bis endlich ein großer, noch junger Neger fünf dieser Bestien mit seinen Händen erwischt und festgehalten hatte. Jetzt nahm er die langen glatten Körper und knotete sie wie Schnüre um den Hals und die Hüften, dann suchte er aus dem Holzkasten eine eiserne Pfanne hervor, entzündete eine Anzahl kleiner Späne und schüttete auf die Glut ein weißes Pulver, das einen dichten, wohlriechenden Rauch verbreitete.

Bisher war der Tanz in langsamer Weise ausgeführt worden, jetzt dagegen schrieb der Mann mit den Schlangen einige seltsame Zeichen in die leere Luft und augenblicklich gingen alle Bewegungen über in ein wildes Toben und Stampfen, das Lionels Blicke empörte.

Aber der treue Freund seiner Kinderjahre hörte ihn nicht. Zwischen allem Toben und unsinnigem Springen schwang sich eine junge Negerin auf den Rand der Kiste und klatschte vernehmlich in die Hände. Ihr Haar war mit bunten Bändern durchflochten, ihre Arme rot und blau bemalt, das ganze Wesen verriet den Eindruck, welchen die heimlich geübten Zeremonien hervorriefen.

»Wudu!« rief die Schwarze. »Wudu!«

An allen Punkten zugleich wurden in diesem Augenblick die Lampen ausgeblasen, der Tanz hörte auf, eine Totenstille folgte dem frühern Lärm.

»Springt hinein!« gebot aus der tiefen Finsternis mit zitternder Stimme die Negerin.

Im Hintergrunde des Raumes wurde eine breite Doppelthür geöffnet, eine blitzende Wasserfläche – der Teich, in welchem zur Zeit der Schur die Schafe ihre Wolle reinigen lassen mußten, – schimmerte den Negern entgegen und kopfüber stürzten sich alle hinein in die seichte Flut, deren Wellen ihnen nur in den seltensten Ausnahmen bis zum Halse reichten. Die schwarzen Köpfe mit ihrem phantastischen Putz sahen einen Augenblick über das Wasser hin, dann sprangen die schlanken Gestalten, triefend an allen Gliedern, so schnell sie konnten, nach Hause in ihre Wohnungen.

Lionel lachte unwillkürlich und doch war er ärgerlich. Als Ralph, jetzt wieder anständig angezogen, zu ihm kam, schüttelte er den Kopf. »Was war das nun eigentlich, Alter? Solltest du nicht für einen derartigen Hokuspokus viel zu vernünftig sein?«

Ralph seufzte, er schämte sich offenbar, aber er wollte auch auf das Wudufest nichts kommen lassen. »Sir,« sagte er leise, »es ist doch ein Trost im Unglück!«

»Da in den Schafteich zu springen, Ralph?«

»Das Schlangenfest, Sir, die heiligen Tiere!«

»Ralph, bist du wirklich ein Christ?«

Der Schwarze ächzte. »Ja, Sir, ja, ich bin ein Christ, aber – –«

»Nun, Alter, sprich frei heraus!«

»Ich habe doch eine Beobachtung gemacht, Sir! Der Gott der Christen ist wohl recht gut, auch viel mächtiger als die Schlange, aber er hält es ganz mit den weißen Menschen, die schwarzen verstößt er. Sollte es nicht so sein, Sir?«

Lionel schüttelte den Kopf. »Gewiß nicht, Ralph, gewiß nicht!«

»Aber denken Sie doch an Ihr eignes Schicksal, Massa Lionel! Sind Sie nicht grausam getäuscht worden?«

Der Knabe wechselte die Farbe. »Murren dürfen wir nicht, Ralph, – weder schwarze noch weiße Menschen dürfen es.«

»Aber man kann doch nie wissen, wie viel Macht die Schlange besitzt. Morgen ist ein so trauriger Tag, Sir!«

Lionel bot dem Alten die Hand. »Gute Nacht!« sagte er schaudernd. »Gott sei uns allen gnädig!«

Dann trennten sie sich, Lionel schlich leise hinauf in das Zimmer, welches er während einer glücklichen, sorgenlosen Kindheit bewohnt hatte, in das er zu allen Ferienzeiten zurückgekehrt war und dessen Schutz er nun zum letztenmale genießen sollte. Philipps Bett war entfernt worden, aber sonst zeigte der trauliche Raum keine Veränderung; Lionel setzte sich, nachdem er die Lampe entzündet hatte, ans Fenster und stützte den Kopf in die Hand.

Da lagen seine Bücher, er hatte sie sorglich zusammengepackt, damals, als ihm die schreckliche Wirklichkeit noch so vollkommen fremd war, er hatte gehofft, daß ihm Mr. Trevor dieses sein unbedingtes Eigentum auch ferner lassen werde und daß auf der Farm, wo er als Knecht Arbeit finden konnte, auch noch für das weitere Studium hie und da ein Stündchen übrig bliebe, – jetzt war das alles dahin. Ein Sklave hat nichts, das ihm gehört, nichts, selbst das Leben nicht ausgenommen, er ist wie das Haustier, willen- und besitzlos.

Vor den Blicken des einsamen Knaben erschien der Sklavenmarkt des Städtchens, wie er ihn oft gesehen, der Block, an den der zu verkaufende Mensch gefesselt wurde, – er entsann sich der peinlichen Verhöre, denen die Schwarzen preisgegeben waren, der entwürdigenden Schaustellungen, zu denen man sie zwang und durch seine Seele ging ein unabweisliches Grauen. Morgen sollte er fast nackt auf dem Auktionsblock stehen und gleich einem Schlachttier verkauft werden! – –

Die Nacht verging ohne viel Schlaf, Lionel fand nicht Ruhe genug, um sich zu entkleiden und sich in das Bett zu legen, er schlummerte nur zuweilen mit dem Kopf auf der Fensterbank und fuhr dann plötzlich empor, obwohl seit seinem letzten Erwachen vielleicht kaum zehn Minuten vergangen waren. Ein angstvoller Blick traf die Uhr, – wie lange noch, bis die Stunde des Aufbruches schlug? – –

Erste Sonnenstrahlen fielen durch das Gezweig, Vogelstimmen begrüßten den jungen Morgen. Vom Hühnerhofe her schmetterte der Hahn seine lustigen Weisen, – hie und da knarrte eine Thür, schwarze Gestalten eilten zum Brunnen in der Mitte des Hofes.

Es schlug sieben; Mr. Trevor ging rastlos in seinem Zimmer auf und ab, er wagte es nicht, an das Fenster zu treten, er ließ den Kaffee, welchen ihm Toby brachte, unberührt. Sonderbar, mitten im heißen, südlichen Sommer schlich sich ein Frostgefühl durch alle seine Adern.

Dann wurde ihm gemeldet, daß die neue, weiße Dienerschaft aus der Stadt angekommen. Toby schluchzte es kaum verständlich hervor, – eine Köchin, ein Hausmädchen, und einige Knechte. Wer würde nun das zahlreiche Vieh versorgen, wer –

Die erhobene Hand des Gebieters scheuchte ihn von hinnen. Draußen auf dem Hofe hatten sich unterdessen die Schwarzen in Gruppen zusammengefunden, Mütter mit ihren Kindern, Greise am Stock, oder geführt von andern, eine traurige Versammlung, deren Weinen die Luft rings umher erfüllte. Immer wieder traten die Frauen in ihre Hütten und besahen zerrissenen Herzens die bescheidene Einrichtung, welche so lange ihr Eigentum gewesen. Der verstorbene Gebieter hatte jedem schwarzen Mädchen, sobald es heiratete, eine Aussteuer geschenkt, dem Burschen aber ein Stück Land überlassen, ein Schaf und eine Ziege aus der Herde, damit konnten sie für sich selbst wirtschaften, konnten sich kleine Annehmlichkeiten verschaffen, bunte Kleider, Spiegel und was sonst ein Negerherz erfreut. Wer sollte jetzt alle diese geliebten Schätze nach ihnen besitzen?

»Ich hatte meine Kugelbüchse,« ächzte einer der Männer. »Sie war mein, ich verdiente das Geld dazu in den freien Stunden, – die Waffe nehme ich mit!«

Ralph schüttelte den Kopf. »Thue es nicht, Scipio, – könntest du wohl den Auktionsblock besteigen mit dem Gewehr auf der Schulter?«

»Einerlei,« versetzte der andre. »Einerlei, es gehört mir!«

»Und die roten Haarbänder sind mein,« rief ein junges Mädchen. »Das weiße Sonntagskleid, der Hut mit Blumen! Mr. Trevor kann doch die Sachen nicht anziehen!«

Und sie stopfte alles in ein Bündel zusammen, den Hut keck auf ihr schwarzes Wollhaar drückend, während große Thränen über das Gesicht herabrollten. »Jerry will mich heiraten, er hat mir die schönen Sachen geschenkt, – was soll er wohl denken, wenn ich sie zurücklasse?«

Eine ältere Frau, die Mutter des Mädchens, schüttelte weinend den Kopf. »O Kind, Kind, wer weiß denn, wohin du noch vor Abend kommst und wohin Jerry? Du mußt endlich begreifen lernen, daß jetzt die guten Tage für uns vorüber sind.«

»Was klagt ihr?« murmelte ein eisgraues Mütterchen. »Eure Glieder sind kräftig, ihr könnt arbeiten und habt für eure Gebieter einen bestimmten Wert, aber wer möchte wohl die kranke alte Frau in sein Haus aufnehmen, wer kauft mich?«

Und als keine Stimme Antwort gab, da fuhr sie fort: »Ralph, sage du es mir, du bist klüger als wir alle, – werden so alte Leute wie ich totgeschlagen?«

»Niemals!« antwortete der Neger. »Niemals, Mutter Susanna! Die Weißen sind sämtlich Christen, sie dürfen keinen Menschen töten. Wenn es unmöglich ist, dich zu verkaufen, so muß Mr. Trevor dich bis an dein Ende ernähren.«

Die Alte streckte ihre dürren Hände dem Sonnenschein entgegen. »Wie mich friert,« klagte sie. »Ach, wenn doch der gute Gott mein Leben enden wollte!«

Jetzt öffnete sich die Eingangspforte und einer der neuen weißen Diener erschien mit einem Manne, dessen gemeines Äußere den Emporkömmling verriet, nicht einen solchen, der es durch treuen Fleiß dahin brachte, aus dem einstigen Nichts das Gebäude seiner Thätigkeit fröhlich und gesegnet heranwachsen zu sehen, sondern den, der es verstand, durch geschickte Manöver trotz seiner Roheit und Trägheit ein Vermögen zusammenzuraffen. Der Herr trug halb städtische, halb ländliche Kleidung, einen Filz mit der Kokarde der Konföderierten, hohe Wasserstiefel und eine Reitpeitsche, mit der er gewohnheitsmäßig fortwährend in der Luft herumfuchtelte. Jetzt trat er den vor Schreck verstummten Schwarzen näher und überflog musternd die einzelnen Gruppen.

»Heda, was thut der Kerl mit dem Gewehr? Nehmen Sie es ihm weg, Saunders!«

Scipio sprang wie ein gereiztes kleines Kind immer von rechts nach links, wobei er seine geliebte Kugelbüchse krampfhaft an die Brust preßte. »Sie ist mein!« rief er. »Sie ist mein! – Ich habe mir jeden Cent dafür ehrlich verdient!«

»Saunders, nehmen Sie das Ding an sich und dann bringen Sie mir einmal die beiden wunderlichen Gestalten her, – da, den vergnügten Nußknacker, der mit dem Kopfe wackelt und die alte Tante in der bunten Decke! Wollen uns die Leutchen doch näher beschauen!«

Das Gewehr wurde mit schnellem Griff den Händen des zeternden Negers entrissen und darauf die beiden alten Leute, die ältesten auf der Farm, mit unsanften Rippenstößen vorwärts getrieben. »Rasch, rasch, ihr Nigger! Soll vielleicht der Herr euretwegen auch noch gehorsamst warten?«

Die beiden alten Geschöpfe näherten sich, zitternd vor Angst. »Sir,« flehte der Mann, »ich kann noch allerlei kleine Arbeiten verrichten, ich bin nicht so schwach, wie es wohl scheint!«

Der Fremde hatte rücksichtslos die Muskeln und Zähne untersucht. »Fort!« rief er. »Du kannst nicht mehr an den Markt gebracht werden!«

»Und auch du nicht, alte Hexe,« fuhr er dann fort. »Marsch mit euch, ihr bleibt hier!«

»O Sir, Sir! um Gottes willen, wer wird uns Brot und Obdach geben?«

»Geht mich gar nicht an! Wenn ich früher gelegentlich einmal nach Seven-Oaks kam und anfragte, ob nicht ein Geschäft mit schwarzem Fleische zu machen sei, dann hätte mich wohl der verstorbene Mr. Trevor am liebsten mit den Hunden vom Hofe hetzen lassen, – jetzt haben sich die Zeiten geändert. Vorwärts Leute! Notieren Sie mir die Kopfzahl, Saunders.«

Während der Sklavenhändler noch hie und da ein paar gelähmte oder sonst schwache Alte in brutaler Weise ausschied, kam auch Lionel herab auf den Hof und der Mann mit der Reitpeitsche bemerkte ihn sofort. »Aha, da ist der Sklave mit der Hochschulen-Physiognomie! Komm einmal her, mein Sohn! Was kannst du denn außer deinem Latein und Griechisch, he? – Brotessen, nicht wahr?«

Er lachte wohlgefällig über das, was er für einen Witz hielt und Saunders stimmte sogleich mit ein. Lionel würdigte den brutalen Patron keiner Antwort, er ließ es ruhig geschehen, daß er wie ein Tier untersucht wurde, aber ohne darüber in eine Empfindlichkeit zu geraten, die dem Sklavenhändler nur das Behagen des Siegers eingeflößt haben würde. Mit einem tückischen Blick stieß ihn endlich der fatale Mensch zurück und schlenderte davon, indem er befahl, den Wagen für ihn bereit zu halten.

Die allgemeine Unruhe unter den Negern stieg jetzt aufs Höchste. »Sir, Sir,« rief eine Frau, indem sie sich mit beiden Händen an den Rock des Händlers klammerte, »o erbarmen Sie sich, Sir, meine kleinen Kinder können den weiten Weg bis zur Stadt nicht gehen!«

Der Sklavenhändler zuckte die Achseln. »Da sollte man eine Equipage vorfahren lassen, nicht wahr? – Nette Polster für die schwarzen Affen, alles hübsch bequem? – Ich sage dir, eins deiner Bälge trägst du selbst, ein andres dein Mann und wenn noch mehr Brut vorhanden ist, so bemühen sich die übrigen Kerle damit. Basta.«

»Saunders!« rief er dann. »Ich lasse Mr. Trevor bitten, mich einen Augenblick zu empfangen. Es ist ganz notwendig.«

Der Diener flog in das Haus, kam aber nach einigen Minuten schon zurück und meldete, daß sich der Gutsherr nicht sprechen lasse. Er sei beauftragt, die Botschaft entgegen zu nehmen.

Der Händler fluchte. »So sagen Sie denn dem Herrn, daß ich es besser finde, die Auktion demnächst hier vorzunehmen. Der Weg in die Stadt sei zu weit.«

Saunders ging nochmals hinauf, brachte aber sogleich den bestimmten Befehl, die Schwarzen sofort von Seven-Oaks zu entfernen. Mr. Trevor sei krank und bedürfe der Ruhe.

Der Händler schnitt eine Grimasse. »So müssen die Kerle gekoppelt werden,« brummte er. »Ich mag die Verantwortung für so viele Köpfe nicht übernehmen.«

Der Wagen wurde in Stand gesetzt und die Schwarzen zu vier und vier mit Stricken zusammengebunden. »Vorwärts!« befahl der Händler.

Als einer der ersten im Zuge ging Lionel. Ein Schrei des nicht zu unterdrückenden Wehes, ein Schmerzensschrei aus zerrissenem Herzen klang durch die Luft. So mag es unsern ersten Eltern gewesen sein, als sie aus dem Paradiese vertrieben wurden, wie hier den armen Schwarzen, denen man gleichsam über Nacht die schützende Heimat geraubt und sie hinausgestoßen hatte in das Verderben.

Die ersten passierten das Eingangsthor, – in irgend einer Weise mußte sich das erdrückende Weh Luft machen, sie begannen zu singen, eine jener Melodien, welche sich die Neger selbst erfinden und die beinahe nur als Klagelaute zu betrachten sind, während der Text aus unzusammenhängenden einzelnen Zeilen besteht.

»Mein Heiland hat mich erweckt! Ja, ich bin wiedergeboren! O mein Heiland! Mein Heiland!«

Brausend wälzten sich die Klänge, hundertstimmig in quälender Einförmigkeit über den weiten Platz. Schien es nicht, als flehten alle diese Stimmen um Erbarmen, als sei in ihrem Schwellen und Sinken nur eins enthalten: »Herr, ich rufe dich an in der Not! Rette mich! Rette mich!«

Von oben her flog schon wieder ein Diener herab in den Hof. »Mr. Trevor läßt das Singen verbieten, er kann es durchaus nicht ertragen!«

Und die unglücklichen, von Generation zu Generation geknechteten Geschöpfe schwiegen, – kein einziger der Männer wagte eine Einrede, einen Ungehorsam.

Lionel betrachtete sämtliche Fenster. Ob er nicht den Freund seiner Kindertage noch zum letztenmale wiedersehen würde?

Alle Scheiben waren verhüllt, wie ausgestorben lag das Haus. Lionel ahnte im Herzen, was wirklich vorging, – Philipp drückte, vom Fieber geschüttelt, den Kopf in die Kissen seines Bettes und schluchzte bitterlich. –

Langsam bewegte sich der Zug der Sklaven durch den heißen Sommermorgen. Der Händler gebrauchte vom Wagen herab rücksichtslos die Peitsche, aber nur auf Augenblicke wurde dadurch der Marsch beschleunigt, Frauen und Kinder konnten nicht so schnell gehen, wie es der ungeduldige Mann verlangte. Eine Flut von Verwünschungen ergoß sich über des abwesenden Mr. Trevors Haupt, der Händler wetterte und tobte wie ein angeschossener Eber.

Alle solche Auktionen wurden an Ort und Stelle abgehalten, weshalb nicht auch diese? Da mußte man sich des schwarzen Gesindels wegen von der Sonne förmlich braten lassen!

Lionel und Ralph sahen einander an. Sie glaubten beide zu wissen, weshalb Mr. Trevor sich weigerte, den Verkauf in Seven-Oaks stattfinden zu lassen.

Als die Stadt in Sicht kam, war es zwei Uhr nachmittags. Der Händler hatte schon vorher durch Plakate an den Straßenecken den bevorstehenden außerordentlichen Verkauf bekannt machen lassen, es konnte ihm daher wohl an Angeboten nicht fehlen, aber doch ärgerte er sich. Die Gesichter der Sklaven waren mit Staub und Schweiß bedeckt, die Frauen weinten und die alten Leute drohten hinzufallen, – da konnten vielleicht nicht so günstige Bedingungen erzielt werden und folgerichtig nicht so gute Provisionen für ihn selbst.

Sein Auktionslokal war freilich für derartige Fälle eingerichtet, es bestand aus einem großen Bretterschuppen mit Pumpe und Strohlager, die Schwarzen konnten sich also erst waschen und ein wenig ausruhen, bevor sie an den Auktionsblock geführt wurden.

Lionel sah ängstlich umher. Hier war er acht Jahre lang zur Schule gegangen, die größere Hälfte der Bewohner kannte den Erben von Seven-Oaks, dem reichsten Gute der Umgegend, – und heute stand er hier als Sklave, der Verachtetsten, Niedrigsten einer.

Es erforderte eine feste Willenskraft, ein unerschütterliches Gottvertrauen, um nicht dem jähen Wechsel der Geschicke an Leib und Seele zu erliegen.

Aus der nächsten Straße näherte sich dem Zuge ein schlanker Knabe in Lionels Alter, blaß und verstört, mit ausgestreckter Hand; er brachte kein Wort hervor, aber was seine Seele empfand, das zeigten deutlich die Thränen in den unnatürlich ernstblickenden Augen.

»Hermann!« flüsterte Lionel. »Wie freut es mich, daß ich dich wiedersehe!«

Der Knabe bewegte die Lippen, aber auch jetzt versagte seine Stimme, er warf nur im Fluge beide Arme um Lionels Nacken und küßte ihn mit der ganzen Innigkeit des Schmerzes, dann trat er zurück und ließ den Zug der ermüdeten Schwarzen an sich vorüberpassieren.

Obgleich die Begegnung so kurz gewesen war, hatte sie doch in Lionels Seele ein wohlthuendes Gefühl zurückgelassen. Wer noch herzlich geliebt wird, der ist nicht ganz verloren, das empfand er und wurde in sich ruhiger.

Vor dem Auktionslokal standen Kopf an Kopf die Käufer in großer Anzahl. Auf Seven-Oaks gab es unter den Negern keine Säufer und Diebe, das wußte die ganze Umgegend; alle Schwarzen waren getaufte Christen, guterzogene Leute, denen weder ein bescheidener Schulunterricht noch die spätere Anleitung zu allerlei Arbeiten gefehlt hatte, – man drängte sich also, um diese wertvollen Besitzstücke einander streitig zu machen. Auch Herr Neubert befand sich unter den Anwesenden, er trat zu dem langjährigen Schulfreunde seines Sohnes und begrüßte ihn voll tiefer Erschütterung.

»Mein armer Lionel, wie sehr beklage ich es heute, kein reicher Mann zu sein! Bei Gott, wenn ich über tausend Dollar zu verfügen hätte, so wäre es, um Ihnen die Freiheit zu erkaufen, aber wo nichts ist, Lionel, da hilft kein noch so guter Wille.«

Der Knabe drückte ihm dankbar die Hand. »Herr Neubert, ich weiß ja, wie gut Sie es meinen, Sir! Vielleicht schenkt mir der Himmel ein erträgliches Los!«

Der Kaufmann dämpfte seine Stimme noch mehr. »Es ist unser Friedensrichter, welcher Sie zu kaufen gedenkt, Lionel, ich weiß es.«

»Der Mann, dessen Meinung von mir eine so schlechte zu sein scheint? Das ist jedenfalls ein großes Unglück!«

»Nein, Lionel, nein, Sie irren vollständig. Ihre Geschichte ist natürlich in aller Leute Mund, ich kann daher offen sprechen. Mr. Dunkan, der Friedensrichter findet es sehr schlau und sehr begreiflich von Ihnen, daß Sie die Farm durch eine erfundene Geschichte an sich zu bringen gedachten, er meint nur, Sie hätten etwas vorsichtiger zu Werke gehen müssen, kurz, der Inhalt seines Urteils über Sie geht dahin: ›Er ist ein verdammt schlauer Kopf, ein energischer Kerl, den ich mir zur Hand ziehen werde.‹ – Ob Sie da einen Betrug versucht haben oder nicht, das gilt ihm ganz gleich.«

Lionel wechselte die Farbe. »Bei Gott, Mr. Neubert,« sagte er, »ich habe kein unwahres Wort gesprochen.«

»Das weiß ich ja, mein lieber Junge. Was ich bemerkte, das sollte nur dazu dienen, den Charakter des Friedensrichters zu kennzeichnen!«

»Sehen Sie, Lionel!« fuhr er dann fort, »es liegt nun für Sie alles daran, sich mit Ihrem künftigen Gebieter so zu stellen, daß Ihre körperliche Freiheit so wenig wie möglich beschränkt wird, daß Sie zuweilen eine Abendstunde oder einen Sonntagnachmittag für sich behalten und zwar, um in mein Haus kommen, oder mich und Hermann am dritten Orte treffen zu können. Sie wissen, wenn mich nicht alles trügt, weshalb!«

Lionel wurde bald rot, bald blaß. »Es ist der Gedanke an Flucht, nicht wahr, Sir?«

»Natürlich. Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, daß alles unter der Hand vorbereitet wird und daß wir nicht aus der Stadt fortgehen, ohne Sie mit uns zu nehmen. In etwa vier Wochen ist, gefällt's Gott, die Abreise möglich.«

Lionels Herz schlug schneller, es war ihm, als kehre ein Strahl der glücklichen Vergangenheit unerwartet zurück. »Sie wollen in einem Boote stromabwärts flüchten, Sir?«

»Ja. Befreundete Hände sind unablässig thätig, das Fahrzeug auszurüsten. Wenn wir nur erst das von der Blockade umschlossene Gebiet hinter uns haben, so ist alles gut.«

Er drückte dem Knaben die Hand und suchte nochmals, ihn zu trösten. »Es ist keine Feigheit, sich mit der Übermacht so gut als möglich zu stellen, mein lieber Lionel, im Gegenteil, der Kluge, Mutige schont seine Kräfte, um sie zur rechten Zeit voll verwerten zu können, das bedenken Sie in den schweren Stunden, welche Ihnen jetzt bevorstehen.«

Dann entfernte er sich, ohne wahrgenommen zu haben, daß ihn das Auge eines frech und verwildert aussehenden Mannes heimlich beobachtet hatte. Der Fremde notierte etwas, ein hämisches Lächeln flog über sein Gesicht; mit den Händen in den Taschen schlenderte er, ohne sich um die Neger zu bekümmern, zwischen den zahlreichen Käufern und Zuschauern umher.

Mittlerweile hatte die Auktion begonnen. Man riß sich um die Ware, es wurden große Preise erzielt, das Geschrei der unglücklichen Frauen widerhallte von allen Punkten des Marktplatzes. Hierhin und dorthin zerstreut die größeren Kinder, auseinandergerissen ohne Schonung, was als friedliche Familie bisher zusammengehörte, – so wiederholte es sich in zahllosen Fällen. Wer einen Knecht oder einen Arbeiter brauchte, der kaufte ihn, ohne gleich die Frau mit bezahlen zu können, wer eine Köchin suchte, der hatte vielleicht keine Gelegenheit, vier oder fünf Kinder derselben in seinem Hause unterzubringen, – das alles mußten die Schwarzen ohne Widerrede über sich ergehen lassen, nur ihren Thränen, ihrem Jammer konnte niemand gebieten, Schluchzen und Klagen ertönten überall.

Dann erschien die stattliche Gestalt des Friedensrichters und alles machte dem gestrengen Herrn ehrerbietigst Platz. Mehrere der besten Schwarzen waren für ihn aufgehoben, – niemand wagte es daher, durch neue Gebote den Preis hinaufzutreiben, man hielt sich einstweilen zurück und flüsterte nur in Gruppen miteinander.

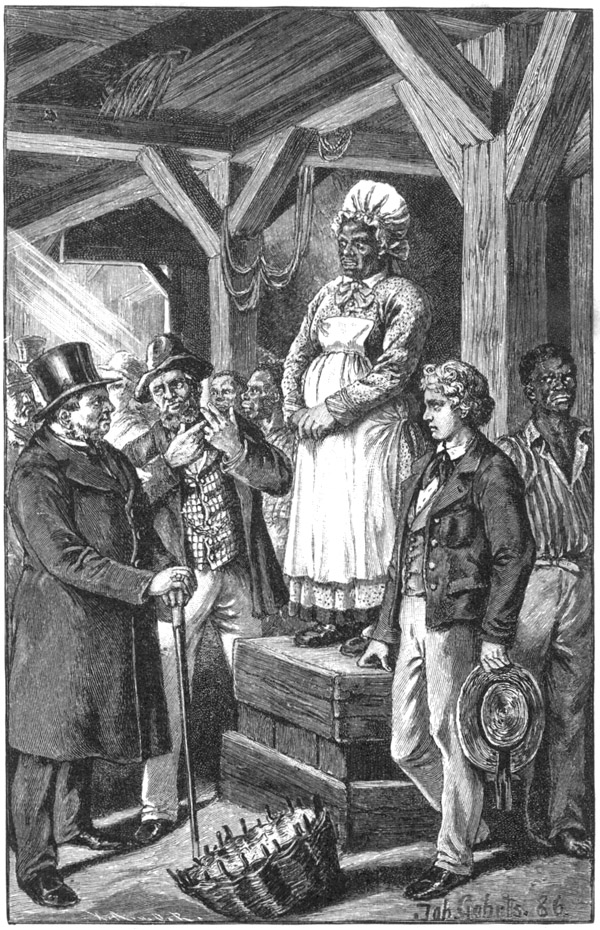

Jetzt bestieg die alte Cassy mit gefesselten Händen den verhängnisvollen Block. In einer roten Jacke, in weißer Schürze und mit einer ungeheuren Haube auf dem Kopfe sah die erschrockene Frau komisch genug aus, um den billigen Witz der Zuschauer gegen sich zu erwecken, ein Hagel von spöttischen Bemerkungen flog ihr entgegen, Fragen, die das arme Wesen zum Weinen brachten, Bemerkungen, die einen wahren Lachsturm erregten. Erst als Mr. Dunkan zum Block trat, entstand allgemeines Schweigen.

Die Sklavenversteigerung.

»Diese vortreffliche Tante war Hofköchin von Seven-Oaks, nicht wahr, Sir?« fragte er den Sklavenhändler. »Und man speiste da gut, ich weiß es aus Erfahrung.«

Er fuhr mit der Zungenspitze über die Lippen, um dann kopfnickend das erste Gebot zu machen. »Sagen wir hundert Dollar, Sir!«

Der Händler lächelte gelassen. »Euer Ehren sind, wie es scheint, heute in ganz besonders heiterer Stimmung,« sagte er.

»Weil ich mir die rotjackige Alte zulegen will? Hm, es scheint, daß das Beste von der Partie schon verkauft ist. Sie haben da nur noch einige halbwüchsige Burschen, nicht wahr?«

»Zu dienen, Euer Ehren! Den jungen Menschen, von dem in diesen Tagen alle Welt spricht, den Lionel. Ein hübscher Bursche, denke ich, als Diener wie geschaffen für ein vornehmes Haus.«

»So? Wahrscheinlich einer, der nichts versteht und dabei große Ansprüche stellt.«

»Sir,« beeilte sich der Händler, »bitte um Verzeihung, aber Euer Ehren sind im Irrtum, der Junge hat sogar die Hochschule besucht, er ist ein halber Gelehrter!«

Dann rief er mit lauter Stimme: »Nummer sechsundneunzig, der Sklave Lionel!« – und als sich dieser gehorsam näherte, befahl er in herrischem Tone: »Sprich gleich einmal lateinisch, Bursche! dieser Herr gebietet es dir.«

Der Friedensrichter lachte hell auf. »Sage mir lieber, wie in Richmond deine Zeugnisse beschaffen waren, mein Bürschlein,« bemerkte er. »In welcher Klasse saßest du?«

»In Obersekunda, Euer Ehren. Meine Zeugnisse liegen sämtlich in Seven-Oaks.«

»Schön, schön, du bist also imstande, deine Muttersprache fehlerlos zu schreiben, das ist etwas. – Nun, Mr. Brown, ich will einmal ein übriges thun. Elfhundert Dollar für Lionel und die heulende Alte da.«

»Zweitausend, Euer Ehren!«

»Keinen Cent mehr als elfhundert.«

Der Händler hob die Arme zum Himmel, »Und das für einen Sklaven, der lateinisch versteht! O, es ist eine schreckliche Zeit, die, in der wir leben.«

»Ganz schrecklich!« nickte der Friedensrichter. »Krieg und Ungemach, neue Steuern und Kontributionen, daß es nur so kracht. Na, wollen Sie, Sir, oder wollen Sie nicht?«

»Noch hundert Dollar mehr, Euer Ehren!«

»Keinen Cent!«

Der Händler warf mit einem brutalen Stoß die alte Köchin vom Block. »Euer Ehren geben mir bei Kauf und Verkauf so manchen Dollar Verdienst,« sagte er seufzend, »da muß ich denn heute ein Auge zudrücken. Marsch mit dir, Alte, jetzt gehörst du Seiner Ehren, dem Herrn Friedensrichter! Und du auch, Lionel. Küßt Eurem gütigen Gebieter die Hand!«

Mr. Dunkan wehrte ab. »Schicken Sie mir das Frauenzimmer ins Haus, Sir! – Du kommst mit mir, Lionel, ich will dir deine Instruktion jetzt gleich erteilen.«

Unser Freund gehorchte ruhig. »Ich hätte eine Bitte, Euer Ehren!« sagte er in bescheidenem Tone, »eine recht innige Bitte!«

Der Friedensrichter lächelte. »Nun?« fragte er. »Was gibt's?«

»Möchten Sie nicht auch den großen älteren Neger da unten an der Thür dem Händler abkaufen, Sir? Er ist ein vollkommen ehrlicher, nüchterner Mann und ein geschickter Kutscher.«

Der Blick des gestrengen Herrn umdüsterte sich. »Weshalb wünschest du das, Junge?«

»Weil Ralph gewissermaßen mein Freund ist! Nur ein armer ungebildeter Neger, Sir, aber eine treue Seele, ein Mann, der schon meine Eltern kannte und den – den –«

»Na? – Den? – Was zauderst du, Junge?«

»Den mir der verstorbene Mr. Trevor, mein Wohlthäter, als Diener mit nach Richmond geben wollte, Euer Ehren! Ralph ist der letzte Mensch, welcher mich aufrichtig liebt.«

Der Friedensrichter schüttelte den Kopf. »Daraus wird nichts,« erklärte er. »Das gäbe allerlei Durchstechereien und Unzuträglichkeiten. Komm jetzt!«

Lionel beherrschte sich gewaltsam. »Darf ich ihm wenigstens ein letztes Lebewohl sagen, Sir?«

»Das ist vollkommen unnötig. Sieh hin! es sind mehrere Herren vom Lande, die gerade jetzt um ihn handeln. Du würdest nur stören.«

Lionel antwortete nicht, schweigend ging er neben seinem Gebieter durch die Straßen und mußte sehen, daß aus allen Fenstern die Leute ihn angafften, als sei er ein wildes Tier, das der Marktschreier zur Schau stellt. Viele mitleidige Blicke trafen seine Stirn, viele schadenfrohe, spöttische, – es gibt eben überall Leute, denen es ein stilles Behagen verursacht, das Unglück anderer aus gesicherter, eigener Lage mit anzusehen.

»Mein Schreiber sollst du werden, Lionel,« sagte der Friedensrichter. »Für die Morgenstunden brauche ich dich im Büreau, nachmittags wird dir Mrs. Dunkan diese und jene Beschäftigung im Hause anweisen. Wie du dich bettest, so schläfst du natürlich! Sind meine Schwarzen gehorsam und fleißig, so haben sie es gut, ich gebe ihnen dasselbe, was meine Tiere erhalten, ausgiebige Verpflegung, warmes, trockenes Unterkommen und gütige Behandlung, – im entgegengesetzten Falle tüchtige Peitschenhiebe. Weißt du nun, wie die Dinge stehen?«

»Ja, Euer Ehren!«

»Gut, dann trachte, dir meine Zufriedenheit zu erwerben. Für heute kann dich Mrs. Dunkan ganz allein behalten, ich habe noch eine Fahrt über Land.«

Das große Haus, welches er in einer freiliegenden, neueren Straße der Stadt bewohnte, war jetzt erreicht, und der würdige Friedensrichter betrat die Vorhalle, um seinen eben gekauften Sklaven zuerst den verschiedenen Familiengliedern vorzustellen. Noch ehe das eigentliche Erdgeschoß sie aufnahm, tönte schon eine gereizte Frauenstimme den Ankommenden entgegen. »So, Dunkan, also du hast doch richtig den Sklaven gekauft? Du hast es gethan, obgleich ich dir dringend abriet?«

Der Friedensrichter räusperte mehrere Male. »Meine liebe Mary,« versetzte er, »du brauchst von dem jungen Menschen keinerlei Notiz zu nehmen, du –«

»Komm herein, Dunkan, komm herein! Ich will dir zum zwanzigsten Male auseinandersetzen, weshalb der Sklave in unserem Hause nicht bleiben darf. Vielleicht wirst du dann doch endlich auf meine Worte hören und gegen die, welche dir im Leben am nächsten stehen, Gerechtigkeit üben.«

Der Friedensrichter verschwand eiligst; er wünschte gewiß lebhaft, die Auseinandersetzung mit seiner erzürnten Gemahlin den Ohren Lionels gänzlich zu entziehen; ohne eine Silbe der Erklärung oder weiterer Befehle ließ er den jungen Menschen im Flur stehen und ging davon, während Lionel tapfer den Seufzer erstickte, der seine Brust vom Herzen her erfüllte. Er war hier ungern gesehen, – auch das noch!

Kaum eine halbe Minute später erschien die Dame des Hauses auf dem Flur, eine blasse, kränkliche Frau mit vergrämtem Gesicht und tiefliegenden Augen. »Was machst du hier?« rief sie heftig. »Sklaven haben in der Vorhalle nur zu erscheinen, wenn sie gerufen werden.«

Und dann zerrten die mageren Hände heftig an einem Glockenstrange. »Prue, Prue, wo bist du? – Niemals ist die Person zur Stelle, wenn man ihrer bedarf!«

Aus der Küche kam mit eiligen Schritten eine Negerin, deren schwarzes Gesicht die lebhafteste Furcht verriet. »O Jesus, Misses, was gibt es denn schlimmes? – Die alte Prue hat wirklich nichts gehört, ganz gewiß nicht!«

Die Dame fuhr mit dem Taschentuche über die Stirn. »Nimm diesen jungen Menschen mit dir, Prue, der Herr hat ihn heute gekauft, – für die nächsten Tage bleibt er hier, du mußt ihm also Beschäftigung geben. Schnell, schnell, ich habe keine Zeit!«

Prue riß die Augen auf, daß das Weiße derselben in der schwarzen Umgebung förmlich erschreckend hervortrat. »Der junge Herr da!« stammelte sie. »O Misses, Misses, die zarte Haut, die blauen Augen. Misses will die alte Prue foppen, – das ist doch kein Nigger!«

Die Augen der kranken Frau schienen Feuer zu sprühen, sie zitterte am ganzen Körper. »Ein Sklave ist er, Prue, ich sage es dir, ein Sklave ist er, obgleich die Haut weiß erscheint! – Gleich nimmst du ihn mit und läßt ihn Kartoffeln schälen.«

»Ja, Misses, ja! – Komm, Bursche!«

Die Negerin ging voraus und Lionel folgte ihr so rasch als möglich. Er biß die Zähne zusammen, um ruhig in sich auszustreiten, was ihn folterte, – fremde Blicke sollten nicht über ihn triumphieren, sollten die blutenden Wunden seines Inneren nicht sehen.

Eine Thür öffnete sich und Prue schob ihren neuen Schützling auf den Hof hinaus. Wie bei unsern großstädtischen Viehkommissionären die Ställe in langen Reihen zur Rechten und Linken straßengleich einen freien Platz begrenzen, so war es hier mit den Wohnungen der Sklaven. Jede Familie hatte ihre nummerierte Hütte, in der sie schlief, während die Mahlzeiten in einem großen Bretterschuppen abgehalten wurden. Von Freistunden oder Sonntagen war in diesem Hause überhaupt nicht die Rede, das hatte Lionel vorher schon gewußt. Man sah keine Gruppen spielender Kinder, hörte kein Singen oder Pfeifen, es war alles still, wie etwa in einem Gefängnishofe.

»Da ist der Brunnen,« sagte Prue, »und hier ein Eimer. Hole Wasser, mein Junge!«

Als Lionel den Befehl vollzogen hatte, gab sie ihm ein Messer und einen Korb voll Kartoffeln. »So, nun setze dich dorthin und schäle die Früchte. Sollst du denn nicht mit den übrigen auf dem Felde arbeiten, oder wirst du gleich wieder verkauft?«

»Ich weiß es nicht, gute Frau!«

Prue sah, wie ungeschickt Lionel das Messer handhabte und machte sich bei dieser Entdeckung eilends aus dem Staube. Die Misses hatte befohlen, den neuen Sklaven Kartoffeln schälen zu lassen, – jetzt mochte sie es auch selbst verantworten, wenn er die ganze Mahlzeit verdarb.

Lionel seufzte in sich hinein. Sollte seine Zukunft in dieser Weise an die niedrigsten Arbeiten verkauft sein? – Früh morgens Abschreiber, und nachmittags Küchenknecht, – das war eine trostlose Aussicht.

Ein Schatten fiel auf den Kartoffelkorb, und als Lionel den Kopf erhob, gewahrte er die langaufgeschossene, etwas schlotterige Gestalt eines Knaben von seinem eigenen Alter. Der junge Mensch hatte beide Hände in den Taschen und sah aus wie jemand, der sich bedeutend langweilt, er gähnte laut und schüttelte sich dann wie eine naß gewordene Katze. »Guten Tag!« sagte er nach einer Pause.

»Guten Tag, Mr. Dunkan.«

»Woher kennst du mich?« fragte in hochmütigem Tone der andere.

»Wir waren, so viel ich weiß, in den beiden Unterklassen der hiesigen Schule ganz gute Kameraden, Mr. Benjamin!«

Das Gesicht des jungen Menschen zeigte eine Verlegenheit, die nicht ohne Ärger war. »Das mag sein,« versetzte er leichthin, »man entsinnt sich nicht jedes kleinen Jungen. Wie heißt du denn überhaupt?«

Und als Lionel seinen Namen genannt hatte, schüttelte er den Kopf. »So heißt doch kein Nigger! Man nennt sie Pompejus oder Nero oder Achilles! – Überdies, wie kommst du zu dem Namen Forster? Ich habe Verwandte in Kentucky, die so heißen, und die nächstens hierherkommen; sie würden es sich sehr verbitten, daß ein Sklave ihren Familiennamen führt.«

Lionel schwieg, aber er war in einem förmlichen Vernichtungskrieg gegen die harmlosen Kartoffeln begriffen; ohne daß er es beabsichtigte oder auch nur selbst wußte, zerschnitten seine zuckenden Finger die Früchte in unzählige, kleine Stücke.

»Bist du vielleicht einmal der Sklave einer Familie Forster gewesen?« fuhr Benjamin fort.

»Ich war noch niemandes Sklave, Sir!«

Der Sohn des Friedensrichters lächelte spöttisch. »Ja, ich vergaß, du lebtest in Richmond, warst Sekundaner, hattest vielleicht die Absicht, noch einmal Präsident der Union zu werden. Der frühere Besitzer von Seven-Oaks, Mr. Trevor, muß doch ein kolossaler Esel gewesen sein, daß er an einen Nigger so viel Geld verschwendete.«

Das Blut stieg heiß in Lionels Wangen, seine Blicke schienen den dreisten Burschen durchbohren zu wollen, aber dennoch beherrschte er sich und schwieg abermals. Jetzt war der Kelch gefüllt bis zum Rande.

Benjamin genoß in vollen Zügen den ruhmlosen Sieg. »Hast du Legitimationen?« fuhr er fort. »Kannst du beweisen, daß du Forster heißt?«

»Seiner Ehren, dem Herrn Friedensrichter werde ich die Beantwortung dieser Frage nicht schuldig bleiben, Sir.«

»Wohl aber mir?« lachte Benjamin. »Das ist klug von dir, Bursche. Wie käme auch ein Nigger zu Legitimationspapieren? – Pferde und Hunde haben keine, weshalb also Sklaven?«

Lionel wechselte die Farbe. »Da sind freie Menschen besser daran!« nickte er. »Schon als achtjährige Kinder erhalten sie Osterzeugnisse, in denen häufig genug zu lesen ist: ›Konnte wegen Trägheit und Ungehorsam nicht mit versetzt werden!‹«

Benjamins Augen sprühten Funken, er glich in diesem Augenblick ganz auffallend seiner kränklichen, gereizten Mutter. »Du,« zischte er, »willst du Prügel haben?«

»Als ob du mir welche geben könntest!«

»Das wollen wir gleich sehen!«

Messer und Schemel flogen durch die Luft, die Kartoffeln rollten in wilder Eile über den Hof, und die beiden jungen Kampfhähne rangen miteinander, bis sie beide auf dem Pflaster lagen und sich gegenseitig so viele Hiebe und Stöße beibrachten, wie es der Raum nur gerade gestattete.

In der Hausthür erschien unglücklicherweise in diesem Augenblick Frau Dunkan. Die Gruppe der beiden Knaben sehen und voll Entsetzen laut aufschreien war eins. »Hilfe! Mörder! Hilfe! – Der Unmensch würgt mein armes Kind!«

Sie stürzte hinaus auf den Hof, gefolgt von dem Friedensrichter, der sogleich mit kräftiger Hand die Kämpfenden trennte. »Was geht denn hier vor?« rief er voll Erstaunen. »Sprich Lionel!«

»So?« schluchzte seine Frau, »den Sklaven fragst du? – Aber freilich, der arme Benjamin ist der Sündenbock für alles was geschieht; du bist ein Rabenvater, Dunkan, du –«

»Still!« gebot der Friedensrichter. »Lionel, ich erwarte deine Antwort.«

»Mr. Benjamin hat mich auf das unerhörteste gereizt, Euer Ehren! Er nannte den Verstorbenen Mr. Trevor einen Esel, er sagte, daß Sklaven mit Pferden und Hunden auf gleicher Stufe ständen, – das konnte ich nicht ertragen.«

Der Friedensrichter zuckte die Achseln. »Seine gewohnte Art!« sagte er. »Der Bursche ist die Plage meines Daseins!«

Er wollte sich abwenden, aber seine Frau hielt ihn am Arme fest. »Soll der Sklave nicht bestraft werden?« stieß sie hervor.

»Nein, meine Liebe. Was hatte Benjamin mit ihm zu schaffen? Aber der Schlingel läuft zwecklos den ganzen Tag umher, nascht und faulenzt und steckt sich hinter seine Frau Mama, wenn ihn jemand nur schief ansieht. Ich werde den Arzt kommen und ihn gründlich untersuchen lassen! Ist er gesund befunden, so bringe ich ihn zum Grobschmied oder Zimmermann in die Lehre, darauf hast du mein Wort!«

Sein Sohn schnitt ihm eine Grimasse. »Ich laufe doch gleich wieder weg!« sagte er höhnisch.

Der Friedensricher streckte gebieterisch die Hand aus. »Geh' fort!« befahl er. »Bei Gott, es ist die höchste Zeit, daß hier Wandel geschafft wird.«

Benjamin steckte wie ein eigensinniges Kind den Finger in den Mund, aber er wagte doch keinen Ungehorsam, sondern schlich davon, während ihn seine Mutter tröstete und voll Angst fragte, ob er verletzt sei.

Er sah sie von der Seite an. »Gib mir einen Dollar!« brummte er.

»Du sollst zwei haben, aber dann sage mir auch, ob du Schmerzen empfindest!«

»Ach – laß mich!«

Es war ein zorniger Blick, mit dem der Friedensrichter den beiden nachsah, dann wandte er sich zu seinem neuen Sklaven. »Derartige Szenen dürfen nicht wieder vorkommen,« sagte er nachdrücklich. »Benjamin ist als kränkliches Kind von seiner Mutter verzogen und verhätschelt worden, – nun, das kümmert dich nicht, ich meine nur, du sollst Frieden halten, denn es ist wahrhaftig um des Burschen willen schon Streit genug im Hause. Jetzt sammle die Kartoffeln in den Korb und dann verschwinde, laß dir von dem Aufseher deinen Schlafplatz zeigen, geh meinetwegen spazieren, aber erbittere die Lady nicht noch immer mehr. Morgen früh bist du pünktlich um sieben Uhr im Büreau.«

Und seufzend ging der geplagte Mann davon. Benjamin war das Schmerzenskind der Familie; kränklich, träge und mit allerlei schlimmen Neigungen ausgerüstet, hatte er selbst in der einfachen Bürgerschule nicht über die dritte Klasse hinwegkommen können und trieb sich nun, seit er konfirmiert war, zwecklos umher. Bei zwei Geschäftsleuten hatte der Vater schon vergeblich gesucht, ihn unterzubringen; Benjamin kam das erstemal gleich am selben Tage wieder nach Hause, das zweitemal am nächstfolgenden, er fühlte weder Lust, irgend eine Arbeit zu verrichten, noch wollte er gütlichen Vorstellungen Gehör geben. Seine Mutter stand ihm in jedem Falle zur Seite, sie gab ihm heimlich Geld und verschwieg seine schlimmen Streiche dem Vater, er gewöhnte sich daher vollständig an das Nichtsthun und sann nur immer darüber nach, die Tage möglichst angenehm zu verbringen, das heißt, bis zehn Uhr morgens im Bette zu liegen, bald dieses, bald jenes zu naschen und inzwischen seine Umgebung zu ärgern. Als Lionels Geschichte wie ein Lauffeuer durch alle Häuser ging, da spitzte er die Ohren; dieser Knabe war ja einer von denen, deren Beispiel ihm der Vater so oft vorhielt, er saß mit sechzehn Jahren in Obersekunda und hatte alle Aussicht, Michaelis Primaner zu werden, – dafür haßte ihn Benjamin, wie immer im Leben die Bösen das Gute und Tüchtige hassen. Als dann der Friedensrichter die Absicht aussprach, den gewandten und gebildeten jungen Menschen als Sklaven zu kaufen, da gab es im Hause keinen ruhigen Augenblick mehr; Frau Dunkan behauptete, ihr Kind müsse vor Gram sterben, wenn der verachtete Neger ihm so offenbar vorgezogen werde, sie versuchte es mit allen Mitteln, den Kauf zu hintertreiben und nachdem diese Bemühungen fehlgeschlagen waren, ging auch ihr Denken und Fühlen über in den lebhaftesten Haß gegen den Knaben, der ihr nichts andres zu leide gethan hatte, als daß er seine Zeit fleißig benutzte und von Klasse zu Klasse emporstieg, während Benjamin mit den Händen in den Taschen umherlief, im stillen verachtet von allen, die ihn kannten. –

So standen die Dinge; Mr. Dunkan hatte seinen Willen zur Geltung gebracht, aber um sehr teuren Preis, er winkte jetzt im Fortgehen nochmals mit der Hand. »Lauf, Junge, lauf, sieh dir die Werkstätten an, den Garten, was du willst, aber verschwinde!«

Lionel erstickte einen Seufzer. »Ja, Euer Ehren!«

Er wandte sich, um planlos nach irgend einer Richtung den gepflasterten Hof zu verlassen, da ertönte aus einer der Sklavenhütten ein scharfer Pfiff, so daß Lionel unwillkürlich aufsah. Ein halb wie ein Weißer gekleideter Mulatte winkte ihm. »Du, komm einmal hierher!«

Lionel gehorchte, eine unabweisliche Ahnung sagte ihm, was jetzt bevorstehe und wirklich sollte er sich nicht getäuscht sehen. Der Mulatte deutete auf einen buntgestreiften Kattunanzug nebst grobem Strohhut und einem Paar schwerer Lederschuhe. »Da ist dein Zeug,« sagte er. »Mrs. Dunkan befiehlt, daß du es gleich anlegst und mir deine Sachen gibst, – sie sollen an arme Leute verschenkt werden. Jede Woche einmal mußt du die Sachen waschen, das merke dir, denn für Schmutzflecke gibt es Peitschenhiebe.«

Lionel ließ diesen letzteren Teil des Satzes unbeachtet, er hob nur die beiden ihm zugewiesenen Kleidungsstücke vom Boden auf und fragte dann äußerlich ruhig: »Erhalte ich kein Hemd, keine Strümpfe?«

Der Mulatte lachte. »Trugen auf Seven-Oaks die Nigger dergleichen Dinge?« fragte er.

»Alle ohne Ausnahme, ja!«

»Das muß ja für die Schwarzen das wahre Himmelreich gewesen sein! Hab' übrigens an der neuen Köchin schon so allerlei Beobachtungen gemacht. – Die wollte sich für das Abendbrot nichts zuteilen lassen, sondern in Butter und Zucker und Gewürz nur so frisch hineingreifen. Das sei auf Seven-Oaks nie anders gewesen! – Na, die Alte soll sich vorsehen, sonst wird ihr meine Hand noch so manche Tracht Schläge auf den Buckel messen müssen!«

Lionels Gesicht wurde dunkelrot. »Der alten Cassy?« rief er. »Einer wehrlosen Greisin? O, das wäre doch eines redlichen Mannes unwürdig!«

Der Mulatte zuckte die Achseln. »Zu meinem Vergnügen ist's nicht,« sagte er. »Misses befiehlt und ich peitsche, – dich oder Cassy oder wer es sonst sein möge. Thue ich's nicht, so findet sich ein anderer; mein Rücken aber erhält die meisten Hiebe.«

»Sind Sie der Oberaufseher?« fragte Lionel.

»Jawohl: Sammy, der Mann mit der Lederpeitsche! Ich schlage auch auf anderen Besitzungen, Misses leiht mich aus gegen Entgelt.«

»Also Sie selbst sind auch Sklave?«

»Gewiß. Freie Nigger gibt es hier wohl sehr selten, sie gehen alle nach dem Norden.«

Und Sammy schlenderte davon, während Lionel den feinen hechtgrauen Sommeranzug, die Leinenwäsche und den Panamahut ablegte, um das lächerliche, blau und rot gestreifte Kostüm des Haussklaven anzulegen. Das war eine schwere Stunde, eine Aufgabe, welche die Kräfte unseres unglücklichen Freundes beinahe überstieg, – er, der immer wie ein Gentleman aufgetreten war, sollte jetzt mit unverhüllter Brust und nackten Füßen einhergehen, er sollte weder feine Manschetten, noch Taschentuch oder Kravatte wiedersehen. Auch der Spiegel fehlte dem Gemache, das zwanzig oder dreißig nummerirte Betten enthielt, – Lionel schlich zaghaft hinaus, um wenigstens die freie Luft an seiner heißen Stirn zu fühlen. Ob es sich wirklich ertragen lassen würde, das Leben als Sklave?

Von der Straße her kam ein kleiner Junge ihm entgegengelaufen. »Du, du, der Neger draußen vor dem Eingange will mit dir sprechen, – sieh, das hat er mir gegeben!«

Ein schmutziges Kinderhändchen öffnete sich vorsichtig und glückstrahlende Blicke sahen auf die zwei Cents, welche darin lagen. »Siehst du! Nun kann ich mir Bonbons kaufen!«

Der kleine Bursche rannte wieder fort und Lionel spähte hinaus, um zu erfahren, wer ihn zu sprechen wünsche. Am Gitter stand Ralph und streckte beide Hände aus, sein ehrliches Gesicht war voll Trauer, seine Stimme bebte. »Ich komme, um Ihnen Lebewohl zu sagen, Sir! – O, großer Gott, daß ich meinen jungen Herrn in diesem Anzuge sehen muß!«

Lionel nahm die schwarzen Hände in seine beiden und umschloß sie fest. »Laß das Äußerliche, Ralph,« sagte er, »denke auch nicht an mich. Bist du verkauft, Alter?«

Ralph nickte. »Ja, Sir, – nach Karolina, weit weg auf eine Pflanzung.«

»So werden wir ganz getrennt!« rief Lionel. »Es fällt Schlag auf Schlag!«

»Ich wollte Ihnen Lebewohl sagen, Massa Lionel! Toby und ich bleiben zusammen.«

»Grüße ihn, den treuherzigen Jungen! – Und dann sage mir, Ralph, wie hieß in Kentucky die Farm der Forsters? Es kommen nämlich Verwandte des Friedensrichters von dort her nächstens zum Besuch, – möglicherweise ist es ja dieselbe Familie.«

Ralph nickte. »Das ist sie unbedingt, Sir. Der Herr Friedensrichter war gelegentlich nach Seven-Oaks zu Tisch geladen; Mr. Trevor sagte, daß noch zwischen ihnen so eine Art von Verwandtschaft bestehe, angeheiratet und sehr weitläufig, aber doch genügend, um wenigstens nicht ganz übersehen zu werden.«

»Wie hieß die Farm?« wiederholte Lionel.

»Parkers-Place nach ihrem ersten Besitzer. Der Herr, welcher hierher zu kommen gedenkt, kann leicht Mr. Nathanael Forster sein, derselbe Mann, den Ihr unglücklicher Vater mit der Reitpeitsche traktierte. Gott gebe nur, daß das nicht etwa für Sie Böses bedeute, Massa Lionel!«

»Thorheit!« lächelte der Knabe. »Ich werde dem Manne aus dem Wege gehen, aber wenn es die Umstände so fügen sollten daß ich ihm feindlich gegenüberstehe, auch nicht weniger Mut beweisen, wie vordem mein armer Vater.«

Ralph seufzte. »Etwas Böses erfuhr ich heute nachmittag, Sir! Ein Advokat hat den Auftrag, Seven-Oaks zu verkaufen; Mr. Manfred Trevor reist mit seinem Sohne heute noch nach Richmond, er will lieber die Ernte auf dem Halme verderben lassen, als länger in dieser Gegend leben. Nur einige Weiße bleiben des Viehes wegen auf der Farm zurück.«

Lionel war blaß geworden. »Seven-Oaks in fremden Händen!« sagte er leise. »Ach, Ralph, wenn das Testament zum Vorschein käme, wenn für uns Unglückliche ein Wunder geschähe!«

»Zu seiner Zeit!« flüsterte der Neger. »Zu seiner Zeit, Sir. Und nun Adieu! Ich habe mich heimlich fortgestohlen.«

»Adieu, Ralph! Gott behüte dich alle Zeit! Wie heißt der Ort, an den du gehst?«

»Das weiß ich nicht, Sir. Mein Gebieter ist nicht persönlich anwesend, er läßt sich eine Partie Sklaven durch einen Zwischenhändler schicken.«

Lionel wandte sich ab, es wogte und gärte in seiner Seele so stark, daß ihm keine Worte mehr zu Gebote standen, aber die Augen sprachen beredt, die zuckenden Lippen sagten mehr als alle Sätze. Noch einmal lagen die Hände in einander, vielleicht zum letzten, ewigen Lebewohl, dann ging Ralph die Straße hinab und Lionel kehrte zum Hofe zurück. Zwischen ihm und dem Herrenhause stand ein dichtes, die Veranda von den Wohnungen der Schwarzen trennendes Gebüsch, er konnte also selbst nicht gesehen werden, während anderseits der weite Hof frei vor seinen Blicken dalag. Durch eine, am anderen Ende desselben befindliche Eingangsthür kamen gerade jetzt in langen Zügen die Neger von den Baumwollenfeldern nach Hause, jede Person trug ihren Korb auf dem Rücken, Männer wie Frauen, jede setzte ihn ab an der großen Wage, welche unter einem Dache auf dem Hofe stand und an der jetzt zwei Aufseher die gepflückte Baumwolle wogen, um festzustellen, ob der betreffende Arbeiter seine Schuldigkeit gethan habe, oder nicht.

Auch Sammy, der Mann mit der Peitsche, befand sich auf dem Hofe, er schleppte eine Bank aus dem Schuppen herbei und schwang das Prügelinstrument sausend durch die Luft, dann wartete er mit verschränkten Armen, als werde auch für seine Thätigkeit der geeignete Augenblick kommen.

Lionel trat näher hinzu, eine unangenehme Ahnung hatte sich seiner Seele bemächtigt; auf dem Pflaster dieses Hofes schien die Prügelstrafe eine gewohnte, täglich wiederkehrende Verrichtung.

»Scipio hat abermals drei Pfund Baumwolle zu wenig,« rief der Aufseher. »Zwanzig Hiebe, Sammy, du weißt ja schon!«

» All right!« tönte es von der Bank her.

Scipio bat mit gefalteten Händen um Gnade. Der Mann war alt, seine Glieder gekrümmt, das Haar weiß, das Augenlicht getrübt. »Ich kann die Kapseln nicht so genau mehr sehen,« jammerte er, »die Dornen ritzen meine Haut, ich falle über das kleinste Hindernis. Erbarmen, Sammy, Erbarmen! Auch du wirst einmal ein halbblinder Greis sein!«

Der phlegmatische Mulatte zuckte die Achseln. »Du bist nicht mehr verkäuflich, Scipio, du kannst keine schwere Arbeit mehr verrichten, – wozu soll dich der Herr also füttern? Und du weißt, daß er dich nicht hinausjagen darf!«

»Gnade!« wimmerte der alte Neger. »Gnade!«

»Mach's kurz, Scipio, das Geschrei kann dir garnichts nützen. Überdies siehst du auch, daß außer dir noch andere Leute bedient werden wollen.«

Er zog den kreischenden Alten mit einem kräftigen Ruck zu sich und warf ihn auf die Bank. Die Peitsche wirbelte durch die Luft, um scharf auf den Rücken des Opfers niederzufallen, ein durchdringendes Geschrei tönte über den Hof, grauenvoll genug, um Lionels innerste Seele erbeben zu lassen. Er wandte den Blick, empört bis zur Verzweiflung, alles, was er dachte, war ein Gebet. »Großer Gott, der du die Welten beherrschest, gib den Waffen der Nordarmee einen schnellen, glänzenden Sieg!«

Nach rechts und links schlüpften die Neger, deren Körbe richtig befunden worden waren, mit flinken Füßen in ihre Hütten. So lange die entsetzliche Bank auf dem Hofe stand, fühlte sich niemand sicher, die armen Geschöpfe zitterten, so oft sie mit ihrer Last die Pforte erreicht hatten. Es ging auf der Besitzung des Friedensrichters strenge nach Wahrheit und Gerechtigkeit, es wurde kein Sklave ohne Grund geschlagen, aber auch keinem die Strafe erlassen; wer faul gewesen war, erhielt Peitschenhiebe, das wußten alle und ergaben sich in ihr Schicksal.

Noch drei andere Unglückliche hatten in ihren Körben zu wenig Baumwolle nach Hause gebracht, sie mußten zitternd und schluchzend neben der Bank erwarten, daß an sie die Reihe kommen werde, mit der ledernen Geißel zwanzig Hiebe auf den nackten Rücken zu erhalten, dann erst konnten sie gehen und ihren Platz am Abendbrottisch einnehmen.

Lionel hätte um keinen Preis auch nur einen Bissen genießen mögen, er ging in den halbdunkeln Raum, wo die unverheirateten Männer schliefen und warf sich auf das saubere, aber sehr harte Bett, welches ihm Sammy angewiesen hatte. Nicht weit von ihm lag Scipio und krümmte sich ächzend in unerträglichem Schmerz. Ein jüngerer Schwarzer, sein Sohn, legte ihm Wasserpolster auf die Wunden, sie flüsterten in ihrer Mundart, die beiden, Lionel hörte wiederholt den Ausdruck »Wudu.« Sie beteten zur Schlange, die Unglücklichen, sie wurden gewaltsam in das finstere Heidentum zurückgetrieben durch die unmenschliche Härte ihrer weißen Peiniger.

Lionel bedeckt das Gesicht mit den Händen. Zum erstenmale, seit das Unglück über ihn hereingebrochen war, weinte er glühende Thränen der Verzweiflung.