|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Einmal in den Händen seiner Feinde, und der Pehuenche ließ, was auch jetzt kommen mochte, ruhig über sich geschehen. Für den Augenblick hatte er verloren; aber wer wußte denn, was der nächste brachte; und sah er keinen Ausweg zur Flucht, gut, dann hieß es eben, das Unvermeidliche zu tragen und wie ein Mann zu sterben. Die feigen, hinterlistigen Weißen sollten ihn nicht mutlos und schwach finden.

Also das war es gewesen, was der verräterische alte Mann mit dem Offizier geflüstert; darum hatte man ihm Speise und Trank hineingesetzt und das schöne, verführerische Mädchen in seiner Nähe gelassen, damit die feigen Huincas erst ihren Plan fassen, ihre Waffen laden konnten. Und was wurde jetzt mit ihm? Bah! Trotzig warf er den Kopf empor und blickte verächtlich auf die Schar der Feinde, derer es bedurft hatte, ihn, einen einzelnen Mann, gefangenzunehmen. Und war es Sitte bei ihnen, den Boten eines benachbarten und befreundeten Stammes so zu behandeln und dessen Häuptling dadurch zu beschimpfen, und glaubten sie wirklich, daß Jenkitruss eine solche Schmach ruhig hinnehmen und nicht Vergeltung üben würde?

Don Enrique hatte dieselben Bedenken, und als der Gefangene in eins der Seitengebäude geführt war und für den Augenblick noch unter der Obhut einiger Offiziere gehalten wurde, suchte er in größter Herzensangst den Obristen auf, um bei diesem gegen die Verhaftung des Indianers auf das entschiedenste zu protestieren. Der Mann hatte nicht das geringste Unrecht getan, gehörte nicht zu dem Stamm, mit dem sie sich im Krieg befanden, und war nur herübergekommen, um eine Botschaft auszurichten. Ließ man ihn ruhig gehen – und das verlorene Pferd wollte er ihm gern wieder ersetzen – so war alles gut; hielt man ihn zurück, so reizte man ganz unnötigerweise die Rache der Pehuenchen, und auf wen denn traf diese, als auf die Hazendados in der Nachbarschaft.

Der Obrist schien nicht besonders guter Laune – Gewalt hatte er ebenfalls nicht anwenden wollen; aber nun war es geschehen und mußte durchgeführt werden. Als er aber einige der Burschen aus der Nachbarschaft aufforderte, die Bewachung des Gefangenen zu übernehmen, weigerten sich diese auf das bestimmteste. Sie wollten nichts mit der Sache zu tun haben, die schlimme Folgen nach sich ziehen konnte. Sie wohnten auch hier zu entlegen, um Feindseligkeiten mit ihren wilden Nachbarn mutwillig heraufzubeschwören.

Der Obrist hatte eben, ärgerlich über sich und die ganze Welt, zwei von den Musizi beordert, die Bewachung des Indianers zu übernehmen – er wäre vielleicht nicht einmal böse gewesen, wenn sie ihn hätten entwischen lassen – und beorderte jetzt die anderen, den unterbrochenen Tanz wieder zu beginnen, als Irene zu ihm in den Saal trat und mit zitternder Stimme sagte:

»Was hat der arme Indianer getan, Señor, daß Sie nach ihm geschossen und ihn eingefangen haben wie ein wildes Tier?«

»Nicht nach ihm haben sie geschossen, Señorita,« sagte der Oberst verlegen – »nur nach seinem Pferde, damit er nicht entkommen sollte. – Er ist völlig unverletzt geblieben.«

»Das Blut lief ihm von der Stirn, als sie ihn in den Hof führten.«

»Ein bißchen gekratzt hat er sich, als er in den Baumwipfel stürzte, weiter nichts. Das heilt bei den Burschen über Nacht.«

»Und was soll mit ihm geschehen? Sie töten ihn doch nicht?« fragte Irene ängstlich – »oh, es ist schon soviel Blut geflossen!«

»Haben Sie keine Furcht, Señorita,« beruhigte sie der chilenische Offizier, »ich geben Ihnen mein Ehrenwort, daß ihm kein Leid geschieht. Nur dagegen mußten wir uns verwahren, daß er nicht vielleicht seiner gar nicht soweit entfernten Bande Nachricht brachte, wie unsere Soldaten abmarschiert und nur einzelne Offiziere zurückgeblieben wären, die sie dann leicht mit einer größeren Macht überfallen und als Geiseln in die Berge schleppen konnten, um die weggeführte Beute zurückzubekommen.«

»Aber der Indianer gehört ja gar nicht zum Stamm der Araukaner und hat nichts mit ihnen zu tun.«

»Mein liebes Kind,« sagte der Oberst achselzuckend, »Sie kennen diese braunen Schufte nicht so genau wie ich; sie sind mit allen Hunden gehetzt und stecken voll von Ränken. Möglich ja, daß er nichts mit ihnen zu tun hat, möglich aber auch, daß er nur den Vorwand brauchte, um unangefochten unsere Stärke auszukundschaften und dann über uns herzufallen – dumm wäre der Plan keinesfalls gewesen.«

»Und was soll jetzt mit ihm geschehen?«

»Gar nichts; nur in Gewahrsam behalten wollen wir ihn, bis wir von hier aufbrechen, und nehmen ihn, der Sicherheit wegen, mit nach Concepcion. Von dort aus mag er ungefährdet wieder in seine Berge zurückkehren, und er soll sogar ein anderes Pferd bekommen, das ihn dorthin trägt. Wir haben Tiere genug. Jetzt aber bitte ich Sie recht freundlich, stören Sie den Tanz nicht und zeigen Sie den Leuten draußen wieder ein fröhliches Gesicht; Sie haben wirklich nichts für Ihren Schützling zu fürchten.«

»Der Vater ist so besorgt.«

»Aber ganz unnötigerweise,« beruhigte sie der Offizier; »er hat ja mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Jede Verantwortung fällt auf uns, und das wissen die Indianer auch recht gut und werden sich hüten, etwas zu unternehmen, was ihnen unfehlbar unsern Besuch aufs neue zuwenden müßte. Aber weshalb haben wir keine Musik. Heda! Compañeros, seid ihr eingeschlafen? Spielt uns einmal etwas Lustiges, daß wir wieder Leben in die Sache bringen.«

Die Musizi gehorchten dem Befehl, aber freilich ohne den gewünschten Erfolg, denn die eben geübte Gewalttat, für die eigentlich gar kein stichhaltiger Grund vorgelegen, war noch zu frisch in aller Gedächtnis. Außerdem neigte es sich gegen Abend, und wenn auch manche der Gäste beabsichtigt haben mochten, bis in die späte Nacht hinein zu tanzen und dann den Heimritt gegen Morgen und noch im vollen Mondenlicht anzutreten, so schienen sie doch diese Pläne geändert zu haben. Besonders die jungen Damen drängten fort; die auf den Indianer abgefeuerten Pistolenschüsse hatten sie zu gewaltsam in die rauhe Wirklichkeit zurückgeworfen. – Wie konnten sie auch hier draußen tanzen und fröhlich sein, während der arme Mensch gebunden lag. Es glaubte keiner daran, daß er wirklich zum Spionieren gekommen, er wäre sonst nicht so keck und offen mitten zwischen sie hereingeritten und jetzt deshalb seiner Freiheit beraubt, mitten unter all den fröhlichen, glücklichen Menschen!

Selbst im Hof drinnen die Guasos und Guacitas fanden keine Freude mehr am Tanz, und der Obrist konnte es nicht hindern, daß sie in kleinen Trupps nach der und jener Richtung hin die Hazienda verließen.

Es war spät geworden, und der Obrist selbst fing an, sich unbehaglich zu fühlen. Die Musik schwieg, und er gab den Befehl, die Pferde zusammenzutreiben, um noch heut abend aufzubrechen. Man konnte ja noch ein Stück in die Nacht hineinreiten, da der Mond schon um acht Uhr aufging; aber einige der Tiere waren aus der Umzäunung gebrochen und nicht aufzutreiben, und ehe er einen Teil seiner Offiziere zurückließ, beschloß er, lieber selber hier zu übernachten und dann mit Tagesgrauen aufzubrechen.

Don Enrique ließ Matten und Decken für seine zahlreichen Gäste bringen, und die Überreste des heutigen reichlichen Mittagsmahls wurden aufgetragen, um zum Abendbrot zu dienen. Wein war im Überfluß, und die jungen Offiziere sprachen diesem reichlicher zu als sonst. Sie selber fühlten sich nicht wohl mehr auf der Hazienda, da sich auch weder der Wirt noch seine Tochter an dem Abend unter ihnen blicken ließen. Es lag ein trübes Schweigen auf dem vor wenigen Stunden noch so fröhlichen Platz; man hoffte durch den Wein in eine etwas erregtere und lebendigere Stimmung zu kommen – aber auch das mißlang, und frühzeitig suchten die Soldaten ihr Lager, um am andern Morgen rasch bei der Hand zu sein und in ihre Quartiere zurückkehren zu können.

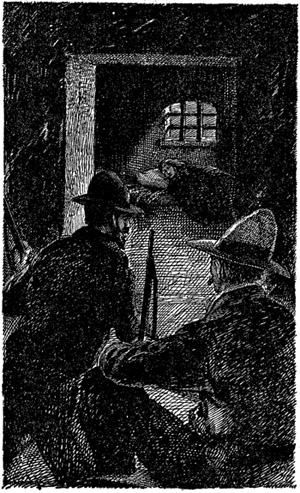

Nacht deckte den weiten Wald, auf den der Mond nun sein mattes Licht herniederwarf und wunderliche, riesige Schatten in die Lichtungen hineinmalte. Auf der Hazienda lag alles in tiefer Ruhe, selbst der Gefangene, von der Anstrengung des Tages erschöpft, schlief mit zusammengebundenen Händen auf seiner Matte. Er atmete aber schwer und unruhig, während die neben ihm sitzende Wache vor sich hinnickte und nur dann und wann erschreckt emporfuhr, aufstand, ein paarmal in dem kleinen Gemach auf und ab ging und wieder ihren alten Platz einnahm, bis die Ablösung endlich kam. Die hatte schon ein paar Stunden schlafen dürfen und konnte sich leichter munter erhalten.

Mitternacht war längst vorüber – es mußte zwei oder drei Uhr morgens sein. Wieder hatte man die Wachen abgelöst, und die eben Erschienenen bogen sich zu dem Gefangenen nieder, um zu sehen, ob er noch schlafe. Er rührte sich nicht; mit dem Kopf lag er auf einem Kissen, das ihm Irene herübergesandt. Vorsichtig hob der junge Offizier, dem jetzt seine Bewachung übergeben worden, den Poncho auf, mit dem er bedeckt worden, aber die Bande an seinen Händen waren noch unverletzt, und darüber beruhigt, warf sich der junge Chilene in die Ecke auf seinen eigenen Mantel, während die beiden Hornisten, die ihm beigegeben worden, langsam und geräuschlos in dem kleinen Raum auf und ab schritten und dabei ihre Papierzigarren rauchten.

Alles war totenstill draußen; selbst die Grillen hatten aufgehört zu zirpen, und nur ein einzelner Hund schlug an, knurrte und beruhigte sich wieder. Da tönte der schrille Ruf eines Nachtfalken vom Wald herüber oder von den nächsten Bäumen, denn er klang laut und deutlich, und unwillkürlich zuckte der Gefangene zusammen – aber er regte sich nicht weiter. Nur wenn die beiden auf und ab gehenden Wachen ihm den Rücken zuwandten, wurde eine leise, fast krampfhafte Bewegung unter seinem Poncho sichtbar, ohne daß er jedoch seine Stellung verändert hätte.

Wieder schlug der Hund an, und zwar lauter als vorher, und noch einmal ertönte der frühere Ruf.

Der Gefangene hob vorsichtig den Kopf und horchte, er konnte deutlich das Gestampfe galoppierender Pferde hören, das auf dem Weg herankam, und in den Büschen, die hinter dem Hause lagen, knickte es, als ob jemand hindurchbräche.

Im Hof wurde ein kurzes Signal geblasen, und der Obrist, wie er von seinem Lager aufgesprungen war, den Poncho umgehängt, aber im bloßen Kopf und in Unterkleidern, stand in der Tür des Hauptgebäudes und rief über den Hof hinüber:

»Springt doch einmal ein paar von euch hinaus und seht nach den Pferden; ich glaube, unsere Tiere kommen in voller Flucht an. Wahrscheinlich wird ein LöweLandesübliche Bezeichnung für den Puma, Kuguar, Silberlöwe – felis concolor. hinter sie geraten sein.«

Wie ein wildes Wetter donnerten die Hufschläge heran, nur noch hörbarer an dem stillen Morgen und auf dem harten Boden des Weges; aber auch rechts am Garten brachs und prasselte es in den Büschen, und es war, als ob dort eine Einzäunung zusammenknickte.

»Caramba!« rief der Obrist überrascht, indem er nach dort hinübersprang – »sie werden uns den ganzen Zaun zusammenreißen – ha! caballos!« schrie er, den Arm emporwerfend, um die vermeintlich scheu gewordenen Pferde zurückzuschrecken.

Da plötzlich gellte ein wilder, fast gar nicht irdisch klingender Schrei über den Plan, und jetzt war es, als ob die Hölle ihre Ungestalten emporgesandt habe, so wurde der Schrei von allen Seiten her – draußen, rechts, links von dem Haus und dahinter, beantwortet, während geisterhafte Reiter mit fliegenden Haaren und Ponchos von allen Seiten hereinbrachen und, was sich ihnen in den Weg stellte, zu Boden ritten.

»Hu, Allumapu, hu!« klang der Ruf dazwischen, und wie die beiden dem Indianer beigegebenen Wachen erschreckt zurück und nach ihren Seitengewehren springen wollten, fühlten sie sich plötzlich beide im Nacken gepackt. Eine unwiderstehliche Gewalt hielt sie wie in einer Zange gefaßt, und ehe sie nur den geringsten Widerstand leisten konnten, schmetterten sie beide mit den Köpfen zusammen, daß sie bewußtlos, regungslos zu Boden stürzten.

»Hui!« schrie dabei der Wilde in tollem Jubelruf den Freunden zu – »hui! hier, Allumapu!« Und die Waffe des einen seiner Wächter vom Tisch aufgreifend, sprang er damit hinaus unter die Seinen.

Eine Szene der furchtbarsten Verwirrung entstand indessen draußen im Hof, und der gellende Jubelschrei, mit dem das Wiederfinden des Genossen begrüßt wurde, vermehrte nur noch den panischen Schrecken der überraschten, überrumpelten Chilenen. Nach allen Seiten flohen sie hinaus, und nur die Offiziere, auch mehr im Trieb der Selbsterhaltung, da sie glaubten, daß der ganze Überfall nur ihnen gelte, sprangen nach ihren Waffen und warfen sich mutvoll dem Feind entgegen. Aber was konnten sie gegen die Überzahl beginnen? Von allen Seiten flogen die wilden Reiter herbei mit gerade genug Mondeslicht, um ihrem Angriff zu leuchten. Nach rechts und links stachen ihre Lanzen nieder, nach rechts und links stampften die breithufigen Pehuenchenpferde zu Boden, was sich ihnen in den Weg stellen wollte, und doch war nur ein kleiner Teil des Trupps hier erschienen, während die übrigen draußen emsig beschäftigt blieben, was sie an Pferden vorfanden, zusammen- und in die Berge hinaufzutreiben.

Die Dienerschaft der Hazienda wußte schon ziemlich genau, wie sie sich bei einem solchen Überfall zu verhalten hatte, denn kaum ging der Ruf: »Los Indos, los Indos!« von Mund zu Mund, als sie rasch und scheu irgendeinen Versteck suchten – wo? blieb sich vollkommen gleich, denn ein solcher Angriff der wilden Scharen dauerte nur Minuten, nie Stunden. Hatten sie sich nur im Augenblick verborgen, so waren sie gerettet; die Räuber fegten dann hinweg, was sie im ersten Moment erreichen konnten, und wie eine Wolke über die Sonne zog ihr Schwarm fort, so rasch und plötzlich, als er gekommen, die Strecke nur, die er berührt, als eine Wüste hinter sich lassend.

Vollkommen überrumpelt war dabei das Militär, das plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, eine Unzahl dunkler, wilder Gestalten im Mondenschein herumfliegen sah und in dem Geheul und Schreien der tollen Burschen gar kein eigenes Kommando hören konnte. Das ungewisse Licht des Mondes verdoppelte auch noch scheinbar die Zahl der Angreifer – immer mehr und mehr tauchten auf; nach allen Seiten neigten sich die schlanken tödlichen Lanzenspitzen, und die Hornisten, die überhaupt keinen Beruf zum Kämpfen in sich fühlten, glitten wie Schatten aus dem Weg in den Garten hinein unter die Büsche und Sträucher und weiter zwischen die Rebengewinde, wohin ihnen die Reiter nicht folgen konnten.

Mitten in der tollsten Verwirrung fühlten sich aber die Indianer selber wie daheim, und ein Jubelschrei, der die Luft erzittern machte, gellte von ihren Lippen, als Allumapu zwischen sie und augenblicklich auf den schon erkannten Häuptling zusprang.

Gerade in diesem Moment floh der Obrist in das Haus zurück, um, wie er mit Entsetzen die Feinde erkannte, seine eigene Waffe zu holen und nicht wehrlos in ihre Hände zu fallen; aber Allumapu hatte ihn schon erkannt, und die einzelne Kugel, die er am Gürtel hängen hatte, und die man ihm gelassen, um den Kopf schwingend, schleuderte er sie hinter dem Flüchtigen her und traf ihn so mächtig gerade damit in den Rücken, daß er bewußtlos auf den Stufen der Veranda zusammenbrach.

Von rechts und links sprengten jetzt einzelne Offiziere heraus, und ihre Pistolenschüsse knatterten durch die Nacht, aber die Pehuenchen säuberten den Platz im Nu, und was die Pferde nicht zu Boden warfen, trieben sie rechts und links in die Büsche hinein. Doch damit war Jenkitruss nicht zufrieden. Sein Bote war mißhandelt und gefangen worden, und dadurch er selber beleidigt. Der Ruf: »Retal! Retal!«Retal, Ktal, Quintral in der Indianersprache »Feuer«. schallte über den Plan – rechts in einem der kleineren Gebäude brannte noch eine Lampe, die von den geflüchteten Bewohnern zurückgelassen worden. Im Nu war die Tür gesprengt, und wenige Minuten später schlug die rote Lohe aus dem Hause empor und sandte ihren Glutschein über die Büsche und Sträucher. Ein scharfer Ostwind hatte sich erhoben, der die Flamme rasch dem Hauptgebäude zujagte, und das durch eine lange trockene Zeit an der Sonne gedörrte Holzwerk fing augenblicklich Feuer.

Von den Indianern hielten sich aber nur wenige noch vor dem Hause, und unter ihnen der Häuptling selber; die übrigen stoben hinaus zu dem Weideplatz der Offizierspferde, die im Nu zusammen- und fortgetrieben waren.

Da stürzte Don Enrique aus dem brennenden Gebäude, seine Tochter im linken Arm haltend. Noch war es möglich, von der Veranda hinab an der Seite vielleicht den Garten zu erreichen. Kaum aber entdeckten ihn die Wilden, als einer von ihnen seinem Pferd die Sporen gab und mit einem tollen Jubelruf die breite Verandatreppe hinaufsprengte; aber das Pferd war die regelmäßigen Stufen nicht gewöhnt, stolperte und warf seinen Reiter mitten auf die Veranda hinauf. Lachend sprang dieser empor und griff nach dem Kleid der an ihm vorbeiflüchtenden Irene, als es der Vater bemerkte und mit einem gellenden Angstschrei seinem Kind zu Hilfe eilte. Wohl zwang er den Wilden, das arme Mädchen loszulassen, aber er selber erhielt von ihm einen Schlag gegen die Stirn, daß er bewußtlos in dem brennenden Gebäude zusammenbrach, während Irene, den Feind hinter sich, auf der Treppe selber das ungeschickt hinunterpolternde Pferd, kaum wissend was sie tat, an diesem vorbei und über den Vorplatz hinüberfloh.

Dicht neben sich hörte sie die Hufschläge eines Pferdes, sie schrak scheu zur Seite, aber schon fühlte sie, wie sich ein eiserner Arm um ihre Taille legte und sie emporhob – sie sträubte sich, aber im Sprung floh das Pferd vorbei, und sie selber fand sich festgehalten oben auf dem Hals des Tieres. »Hilfe! Hilfe!« gellte ihr Ruf durch die Nacht, und ein kleiner Trupp Offiziere, die sich indes gesammelt und zur Rettung herbeieilten, warf sich dem Wilden keck entgegen – aber das Pferd konnten sie nicht halten. Einmal im Ansatz, brach es mitten in sie hinein. Einer stürzte, ein anderer wurde zur Seite geschleudert, ein dritter wich kaum dem nach ihm geführten Lanzenstoß des Häuptlings aus, der durch die Last auf seinem Pferd gehindert wurde, sicher zu zielen. Aber wie eine Erscheinung war auch im nächsten Moment das wackere Tier in den Büschen verschwunden und mit ihm jede weitere Spur der Wilden, von deren Tätigkeit jetzt nur noch die auflodernden Gebäude und ein paar dunkle Körper Zeugnis gaben, die still und ausgestreckt auf dem hell vom Mond beschienenen Boden lagen – eine unheimliche Illustration des nächtlichen Überfalls. Schüsse fielen wohl noch hinter den Räubern her in der sehr ungewissen Hoffnung, einen von ihnen vom Pferd zu werfen, aber an eine ernstliche und augenblickliche Verfolgung war nicht zu denken, galt es doch auch vor allen Dingen, nur erst einmal eine Übersicht zu gewinnen, welchen Schaden die Indianer angerichtet und welcher Richtung sie sich möglicherweise zugewandt hatten.

Und der Tag dämmerte. Als das mattgraue Morgenlicht über die Höhen stieg, verblich der Mond, und eigentümlich flammte dazu noch die rote Glut des Wohngebäudes, das bis dahin nur glückliche, gute Menschen beschirmt und jetzt mit seinen brennenden Balken und aufzüngelnden Flammen dem Dämmerlicht des Morgens einen eigentümlichen, unnatürlichen Glanz verlieh. Mit Mühe hatten herbeispringende Offiziere nur Don Enrique selber retten können, der von dem Schlag betäubt auf seiner Veranda zusammengebrochen war und dort ohne ihre Hilfe jedenfalls verbrannt wäre. Auch den Körper des Obristen hatte man in den Hof getragen, aber Rettung schien für diesen unmöglich. Er lebte zwar noch, als ihn die Freunde auffaßten, aber konnte schon nicht mehr sprechen und wimmerte nur leise. – Die schwere Kugel – ein in Leder eingenähtes Bleistück – hatte, mit voller Wucht geschleudert, so unglücklich mitten zwischen die Schultern hineingetroffen, daß das Rückgrat gebrochen war. Als die Nacht wich, hatte er aufgehört zu atmen.