|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der fröhliche Sonnenblick

Dann kam ein Tag, da ging es ganz besonders unruhig und ungemütlich bei uns zu. Ich war überall im Wege und durfte mich nicht mucksen. Es wurde gepackt, und als alles fertig war, da suchte die Mutter auch meine paar Sachen zusammen, machte davon ein Bündel und legte es vorläufig beiseite. Wir aßen zusammen die Suppe, dann sagte die Mutter mit müder, trauriger Stimme: »So, nun sag' dem Vater gute Nacht und Adieu, denn du siehst ihn nun lange nicht wieder, und dann komm.«

Mir war sehr beklommen zumute. Das war kein gewöhnliches Gutenachtsagen, aber ich konnte mir auch nicht denken, was es bedeutete. Schüchtern trat ich zum Vater und bot ihm die Hand. Er steckte die Feder hinters Ohr, küßte mich auf die Stirn und sagte: »Sei ein recht artiges, ruhiges und gutes Kind. Red' und frag' nicht so viel, das mag man nicht. Bleib gesund, und paß auf, daß wir nur Gutes von dir hören!«

Mir war, als hätt' ich laut aufschreien mögen, aber ich wagte es nicht. Meine Mutter nahm mich bei der Hand und ging mit mir fort. Als wir draußen auf der Straße waren, fragte ich: »Mutter, wohin gehst du mit mir?«

»Die Leute heißen Götzes. Du wirst da bleiben, bis wir wieder kommen.«

Jetzt fiel mir die Unterhaltung beim Großvater wieder ein, und ich fragte lebhaft: »Geht ihr denn jetzt nach Wien?«

»Ja, wir gehen morgen nach Wien.«

Ich blieb stehen und rief heftig: »Ich will aber nicht zu den fremden Leuten, ich will mit dir nach Wien, und dann gehen wir gleich auch zum Onkel. O, Mutter, die wollten doch gar nicht, daß ich fortging, wie werden die sich freuen, wenn ich wiederkomme! Komm, Mutter, komm, laß uns umkehren! Warum wollt ihr mich denn nicht mit nach Wien nehmen?«

»Weil es nicht geht,« sagte die Mutter, beugte sich zu mir und küßte mich. »Komm, Täschen!« sagte sie sanft, »du willst mich doch nicht traurig machen? Du mußt zu den Leuten, wir können dich nicht mitnehmen.«

»Doch, Mutter! Ihr müßt! Sag' doch dem Vater, daß ich leicht nach Wien reisen kann, ha, noch viel weiter! Ich bin doch schon da gewesen!«

»Ja, mein armes, gutes Täschen, da war das Reisen für dich auch sehr leicht, da fuhren wir auf der Eisenbahn, die zieht einen dahin, wohin man will.«

»Und wer zieht euch nun?«

»Nichts und niemand, wir gehen zu Fuß.«

»Ach, das ist doch ganz leicht! Das kann ich gut. Sieh mal, wie ich laufen kann, und wenn ich müde werde, kannst du mich ja ein Stückchen tragen.«

Die Mutter weinte still vor sich hin und sagte: »Laß es sein, Charitas. Füg dich doch! Ach, wie gern trüg' ich dich durch die ganze Welt, aber du hast doch den großen, schweren Tragkorb gesehen, sieh, den habe ich nach Wien zu tragen. Siehst du denn nicht ein, daß ich da nicht dich auch noch tragen kann?«

Jetzt war ich still. Nach einer Weile zog ich das Gesicht meiner Mutter herunter zu mir und sagte schluchzend: »Wein' doch nicht, Mutter, ich will auch bei den fremden Leuten bleiben, aber komm doch recht bald wieder!«

»Ach, sobald wir können!« sagte die Mutter und streichelte mir zärtlich die Hand. –

Wir gingen durch den engen Gang eines Vorderhauses, kamen über einen Hofplatz in ein kleines Hinterhaus, hier wohnten Götzes. Das alternde Ehepaar empfing uns durchaus gleichgültig. Der Ausdruck ihrer Gesichter hatte etwas Müdes, Verdrossenes. Sie sagten nicht viel, aber auch der Mutter schien das Sprechen schwer zu fallen, sie ermahnte mich nochmals mit halblauter Stimme, brav und gut zu sein, dann sah sie mit verlangendem Blick auf die beiden, gab sich einen Ruck, küßte mich heftig, und als ich mich krampfhaft an ihren Hals klammerte, schob sie mich sanft aber entschieden von sich und verschwand. Ach, hätte ich nur laut, schreien dürfen, aber das wagte ich nicht, hatte ich doch noch soeben versprochen, mich zu fügen. Ach, wie konnte ich es hier aushalten! Von den ausdruckslosen Gesichtern ließ ich den suchenden Blick durchs Zimmer schweifen. Nur das Notwendigste befand sich hier. Alles war sauber und ordentlich, aber unendlich öde. Der einzige Schmuck an der Wand war eine alte Schwarzwälder Uhr, über deren Zifferblatt eine lachende Sonne gemalt war. Gemaltes Lachen! Welcher Gegensatz zum Forsthof! Da die unendliche Fülle von wunderbaren Dingen, die lebhafte, zärtliche Mutter, – hier nichts! Die Frau machte mir mein Lager auf dem Kanapee zurecht, und als ich lag, gingen die beiden auch zu Bett. Kein Kuß, kein Plaudern.

Wie lange mag ich geweint haben? Hätte mich am nächsten Morgen jemand gefragt, wie ich geschlafen habe, so hätte ich sicher geantwortet: »Ich habe gar nicht geschlafen, ich habe die ganze Nacht geweint.«

Als ich am nächsten Morgen mein hübsches Kleidchen anhaben wollte, sagte die Frau mürrisch: »Brauchst kein Kleid anzuziehen. Meinst du, ich soll für das bißchen Kostgeld auch noch deine Fähnchen waschen? Geh du nur in Rock und Jacke, is gut genug für dich.«

Nachdem ich die Brotsuppe gegessen hatte, durfte ich hinausgehen, und da sah ich nun erst, wo ich war. Das Häuschen war von einem engen Hofplatz umgeben. Ein unordentlicher Düngerhaufen nahm den meisten Raum ein. Das Haus selbst war alt und baufällig. Da wo der Kalk abgefallen war, trat der gelbbraune Lehm hervor. Dicht am Häuschen, gerade unter dem Fenster, war ein Beet mit etwas Grünem darauf. Ich hielt es für einen kleinen Grasgarten, freute mich darüber und ergriff sofort Besitz davon, indem ich mich darauf setzte. Da wurde heftig ans Fenster geklopft, es war Frau Götze, die mich hereinrief. Sie trat mir zornig entgegen und schalt: »Du unartiges Kind! Wie darfst du dich wohl auf unser Petersilienbeet setzen! Daß du das nie wieder tust! Na, wenn das die Talkenbergern sieht!«

Später wurde mir klar, daß die Hälfte des Beetes der Schusterfamilie gehörte, die die oberen zwei Stuben innehatte.

Götzes waren viel abwesend. Der Mann war Steinklopfer, und die Frau ging auf Arbeit, da war ich mir viel selbst überlassen. Aus lauter Ordnungsliebe litt die Frau nicht, daß ich mir in der Stube eine Welt für mich schuf. Wenn ich mir eine Spielerei einrichtete, so verbot sie mir scheltend, hier solche Unordnung zu machen. »Sonstwo« könne ich spielen, aber nicht in ihrer akkuraten Stube. Ja, wo war »sonstwo«? Als ich allein war, sah ich mich suchend um, draußen war ich weggejagt, nun suchte ich im Hause.

Viel Spielraum zum Aussuchen hatte ich nicht, ich war auch unsicher und ängstlich. Unter der Treppe war eine kleine unregelmäßige Tür, die durch einen Holzriegel verschlossen war. Ich öffnete. Diese kleine, drollige Tür entzücke mich, ich konnte gerade hindurchgehen und sah mich nun in einem kleinen, halbdunklen Raum, der durch die Treppenstufen sogar geborgte Sonnenstrahlen auffing. Das war ja ein ganz köstliches kleines Stübchen, hier konnte ich ja schön mit meiner Puppe spielen. Da war ein erhöhter, breiter Absatz, hier konnte ich sitzen, hier störte ich niemanden, war niemandem im Wege, wenn man mich nur ließ, wenn man uns, die Puppe und mich, nur nie entdecken möchte, damit man mir das kleine heimliche Stübchen nicht wieder nahm. O, nur das nicht! Es war ja so schön hier! Ich sah mich um und fand so allerlei, was ich nur ungern duldete. Da waren ein Paar alte Pantoffeln, ein Beil, ein Hammer, ein Flügel von einer Gans, ein sogenannter Flederwisch, und ein Zigarrenkasten mit Nägeln. Geschäftig stopfte ich das alles in die dunkelste Ecke dicht zusammen. Ich nahm den Flederwisch und fegte mein Stübchen ganz sauber, dann setzte ich mich mit der Bukarester Puppe auf den Absatz und plauderte glücklich mit meiner stummen Freundin. Ich wußte mein Geheimnis gut zu wahren, und ich verlebte manche glückliche Stunde in meinem Stübchen. Eines Tages aber sagte die Frau: »Was tust du eigentlich den ganzen Tag? Treibst du dich immer nur so herum? Warte, ich muß mich um dich kümmern. Du mußt doch was Nützliches tun. Hier hast du einen Korb, damit geh nach dem Romanus, da ist die große Steinhalde, auf der Halde liegt manchmal Holz, was die Bergzimmerleute aus der Grube werfen, das sammelst du in den Korb.«

Ich sah sie ganz verständnislos an, ich wußte nichts vom »Romanus« und seinen Silbergruben, und sie mußte ihre Rede wiederholen und mir die Richtung angeben. Sie fand mich sehr dumm und sagte, jedes Kind wisse wo der »Romanus« sei. Ich nahm den Korb, und nachdem ich mehrere Male gefragt hatte, fand ich den großen Steinberg. Meine Füße schmerzten, als ich auf den spitzen Steinen herumkletterte, und ich fand nur wenig Holz, was ich fand war morsch und feucht. Aber es dauerte gar nicht lange, da fühlte ich mich sehr glücklich auf dem öden Steinhaufen. Schon nach kurzer Zeit sah ich nicht mehr nur das tote Gestein, da war ja allerlei, das glänzte und funkelte, ja manche Steine waren wie mit goldenen Tupfen besprengt. Ich hob sie auf, die eine Seite war tot und leer, aber die andere lachte mir entgegen. Ich wurde immer interessierter, durch manche Steine zogen sich milchweiße Adern, oder graue, mattglänzende Streifen. Wie interessant war mir mit einem mal der Romanus. Ich vergaß durchaus, weshalb ich hierher geschickt war. Ich sammelte, – sammelte, aber nicht langweiliges, fauliges Holz, o bewahre! Ich sammelte Gold! Die mit den gelbglänzenden Tupfen, die hatten Gold an sich. In der dunklen Grube hatten die Bergleute das nicht gesehen. Alle die schönen, merkwürdigen Steine wollte ich aufbewahren für die Eltern. Wie würden die sich freuen, daß ich soviel Gold gefunden hatte. Dann waren wir gewiß nicht mehr arm, die Mutter konnte wieder ihr schönes Zeug tragen, und wir konnten nun auch Braten essen und Wein trinken, gerade wie beim Onkel Karl in Bukarest. Wie gut war es, so dachte ich, daß ich mein kleines Stübchen für mich hatte, da konnte ich nun all die schönen Steine verstecken. Nur der Puppe wollte ich alles erzählen. Ich schleppte schwer an den Steinen, aber ich glühte vor Freude und Aufregung. Es war niemand da, als ich nach Hause kam, und geschäftig baute ich meine Schätze auf dem Absatz in meinem Stübchen auf. Die Puppe setzte ich in die Mitte, lebhaft schilderte ich ihr jeden Stein und erzählte, wo ich ihn gefunden hatte. Der Ausdruck: »Romanus« gefiel mir so gut, daß ich ihn möglichst viel anbrachte.

»Schade, du,« sagte ich eifrig flüsternd, »daß ich keine Watte habe! Weißt du, auf dem Forsthof legt der Vater jeden Stein in ein kleines, blaues Bettchen.«

So baute ich mir, trotz meiner Verlassenheit, mein Glück im dunklen Treppenwinkel, und da ich eine unbestimmte Angst hatte, daß ich kein Recht an dieses Stückchen Glück hatte, und daß man es mir nehmen könnte, so hielt ich es ganz geheim.

Als die Frau meine elenden paar Stückchen Holz sah, sagte sie verdrießlich: »Ist das alles? Du hast wohl keine Lust gehabt ordentlich zu suchen, oder sollte da wirklich nichts sein? Dann mußt du's mal auf einer andern Halde versuchen, da ist drüben über der Mulde noch der ›fröhliche Sonnenblick‹, 's ist 'n bißchen weit, aber du hast ja Zeit, da geh nur morgen gleich mal hin.«

Ich horchte hoch auf. Der Name gefiel mir! Meine Phantasie war sofort geschäftig, sie malte mir schöne, heitere Bilder vor die Seele. Was würde ich da alles finden! Kühne Hoffnungen erfüllten mein Herz, und ich konnte kaum den nächsten Tag erwarten. Wenn sich nur die Frau nichts anderes ausdachte!

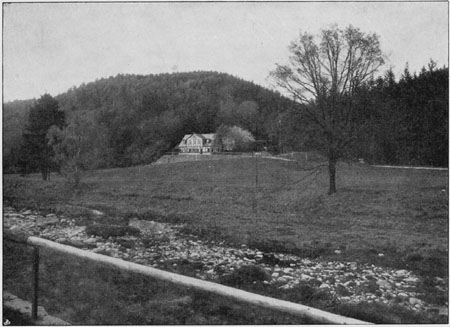

Daß am nächsten Morgen das Städtchen in Nebel gehüllt war, als ich mit meinem Korbe auf Entdeckungsreisen auszog, das konnte meinen Mut nicht dämpfen, immer und immer wieder fragte ich nach dem Weg zum »fröhlichen Sonnenblick«. Freudig fragte ich, und nur ungern ließ ich mich aufhalten, wenn mich die Leute kopfschüttelnd fragten, wer ich denn sei, und was ich denn auf dem »fröhlichen Sonnenblick« wolle? Die letzte Frage kam mir so überflüssig vor, und ungeduldig und eilig gab ich Antwort. Ich mußte doch vorwärts, der Sonne und dem Frohsinn entgegen! Ach, wenn ich nur erst da wäre! Es war ein weiter Weg, aber endlich hatte ich die Ober- und die Niederstadt hinter mir, weiter ging's den Berg hinunter, die Umgebung wurde so fremd, durch ein Stück stillen Wald, in dem man nur das geschwätzige Plätschern des Baches hörte, kam ich endlich an eine große Mühle, deren weiß verstäubte Fenster glanzlos in den Nebel blickten. Ein unheimliches Geräusch drang aus dem Innern, aber nur vorwärts! Hier lag ja endlich die lange Brücke, von der mir alle erzählt hatten, die ich nach dem Wege fragte. Hoch schwebte sie über der Mulde, eilig überschritt ich sie, denn die Brücke war das letzte, was mich von meinem Ziel trennte. Die Halde würde ich drüben leicht finden, so hatte man mir gesagt. Ich fand sie auch, – aber wie enttäuscht war ich!

»Fröhlicher Sonnenblick« wo warst du? Sahst du so aus? Aber hier war ja ebensowenig Sonne wie überall heute. Im Gegenteil, als ich an der Halde ankam, setzte ein feiner Sprühregen ein. Ach, der Steinberg lag so fremd und einsam vor mir, und ich war so müde von dem weiten Weg. Da war doch gar nichts, was fröhlich machte! Es glänzte nichts, es wärmte nichts! Hilflos sah ich mich um. Nebelfetzen hingen an den Waldrändern, hügelige Wiesenflächen, eingerahmt von rötlich zerrissenen Felswänden, dehnten sich in buntem Wechsel vor meinem suchenden Blick. Daß das alles tatsächlich wunderbar schön war, das fand ich heute nicht. Was wollte ich denn hier? Ein Gefühl gänzlichen Verlassenseins, großer Enttäuschung befiel mich. Holz suchen? Schöne Steine suchen? Nein, ich fürchtete mich vor dem öden Berg. Wäre ich doch nur wieder im Treppenwinkel bei der Puppe! Wie sehnte ich mich nach der Beschränkung, nach dem Geborgensein! Mit leerem Korbe trat ich langsam den Rückweg an. Da stand ich an der Brücke. Ach, da hinüber sollte ich? Das konnte ich nicht. Hoffnung und freudige Erwartung hatten mich vorher blind gemacht. Jetzt sah ich, daß die Brücke kein Geländer hatte, und als ich sie betrat, schwankte sie, und die Bretter waren so weit voneinander entfernt, daß sich breite Spalten zeigten, und durch die Spalten sah ich mit Grauen, wie tief unter mir die Mulde ihr schmutziggelbliches Wasser vorübertrieb. Ich sah mich weinend nach einem Halt um, ich zitterte, ging die paar Schritte zurück und ergab mich schluchzend in mein Schicksal. Wie lange ich frierend und weinend da gesessen habe, – ich weiß es nicht, endlich kam ein Bergmann, er wollte mich hinüberführen, aber ich bat weinend, mich hier zu lassen, da nahm er mich auf den Arm und trug mich sicher ans andre Ufer. –

Kurze Zeit danach machte die Frau rein, und zuletzt kam sie auch an die kleine Tür. Ich sah es und zitterte. Tief gebückt trat sie hinein.

›Laß mir das! Laß mir das!‹ so hätte ich rufen mögen, aber ich wagte keinen Laut von mir zu geben. Nun kroch sie heraus, sie hatte beide Hände voll Steine. Erstaunt hielt sie sie gegen das Tageslicht, dann rief sie lebhaft: »Wie, in aller Welt, kommt denn das Zeug hierher?« und mit einem Blick ins Loch: »Da liegt noch mehr. Bist etwa du dadrin gewesen? Was unterstehst du dich! Wie darfst du so herumstöbern!« Sie warf heftig alles auf den Hausflur, Steine und Puppe! Ja, auch die Puppe, die einzige Vertraute, die ich hatte, mit der ich soviel Bukarester Erinnerungen austauschen konnte. Weinend hob ich sie auf, sie hatte ein großes Loch in der Stirn, ihre großen, blauen Augen sahen entsetzt ins Leere.

»Schaff gleich die Steine fort!« sagte Frau Götze hart. Ich holte den Korb und überlegte, wo ich sie bis zur Rückkehr der Eltern verbergen könnte. Als ich den Hof und den vorderen Hausflur durchschritten hatte, stand ich ratlos im Freien. Ich sah eine einsame Scheune, dahin ging ich. Hier lag Stroh herum, ich harkte es sorgfältig mit den Händen zusammen, suchte mir ein verstecktes Winkelchen, legte alle Steine mit der glänzenden Seite nach unten, damit niemand das Gold sehen sollte, bedeckte sie mit den Halmen und hoffte, daß ich sie bald nach dem Forsthof tragen könnte.

Es fiel endlich der Frau auf, daß ich so kopfhängerisch und stumpf herum saß, da sagte sie: »Daß ich daran noch gar nicht gedacht habe! 'rauf zu Schuster Falkenbergs kannst du gehen, da kannst du den Kleinen wiegen.« Und gleich ging sie mit mir die Treppe hinauf. Eine kleine, welke Frau stand in der Stube und wusch. Als Frau Götze eilig gesagt hatte, was wir wollten, erklärte sich die Falkenbergern bereit, mich als Hilfe bei ihrem Hänschen anzustellen. Frau Götze ging, und ich trat sofort in Tätigkeit.

»Hier,« sagte die Frau, »setz dich auf die Hitsche, und wieg den Kleinen.« Dicht beim Fenster stand der Werktisch, da saß der Mann und arbeitete. Hier war's längst nicht so aufgeräumt wie unten. Auf dem Tisch war altes Schuhzeug und eine Menge Holzleisten. Hier war viel mehr zu sehen, und hier konnte ich mit dem kleinen Kinde spielen. Während ich mir das alles ansah und darüber nachdachte, wiegte ich aus Leibeskräften, so daß die Frau ganz erschrocken zu mir trat. Sie trocknete sich ihre nassen Hände an der blauen Schürze und sagte mahnend: »Aber sachte, sachte! Du schmeißt mir das Hänschen ja 'raus! Immer ganz sinnig! Siehste, so!«

Und sie machte mir vor, wie ich wiegen müßte und belehrte mich: »Wenn der Kleine den Zulp verliert, dann steck ihn ihm nur wieder ins Mäulchen.«

Ich versprach alles und war froh, daß ich mit Menschen zusammen war, denn von Götzes sah ich wenig, sie glitten wie wesenlose Schatten an mir vorüber.

Ich fühlte mich bei den Schustersleuten bald ganz unentbehrlich, und im Gefühl meiner gesicherten Stellung überschritt ich die mir angewiesenen Grenzen. Die Falkenbergern hatte mir ganz ausdrücklich verboten, das Hänschen aus seiner Wiege zu nehmen, als ich aber einmal allein war und das Kind andauernd schrie, da holte ich ein Tuch aus dem Korbe und wollte es trocken legen, es strampelte aber so heftig, daß ich mich vergeblich bemühte, da nahm ich es auf und schleppte es durch die Stube. Die Tür ging auf, und die Falkenbergern trat ein. Erschrocken nahm sie mir das Kind weg und schalt mich, daß ich so ungehorsam sei. Da war's für eine Weile vorbei, bis sie einmal eines Nachmittags im Vorbeigehen sagte: »Willst du nun hören und das Kind in Ruhe lassen? Es schläft, der Meister und ich möchten ausgehen, willst du dich oben hinsetzen und wenn es aufwacht, es nur sinnig wiegen?«

Hoch erfreut, daß man mir mein Amt wieder gab, versprach ich alles, was die Frau verlangte. Da das Kind mich nicht brauchte, kletterte ich auf die niedrige Werkstatt«, setzte mich auf den Schusterschemel und drehte mich rund herum, das beschäftigte mich eine ganze Weile, dann aber sah ich mich um, was auf dem Tisch lag. Da sah es bunt genug aus, neben den kleinen Holzpflöcken lag die gekrümmte Schusterahle, womit der Mann die Löcher ins Leder bohrte, und dicht dabei ein schwarzer Klumpen, der einen matten Glanz hatte. Erde war es nicht, was war es denn? Ich löste es vom Tisch, denn es klebte fest. Ich versuchte die breite Masse zusammenzudrücken, und das ging; noch mehr: unter dem Druck meiner warmen Hände wurde der Klumpen weich und ganz gefügig, ich konnte damit machen, was ich wollte. Das war eine Entdeckung, die mir große Freude machte, denn ich wollte viel machen, eine Wurst, ein Brot, jetzt nahm ich die Holzpflöckchen zu Hilfe, steckte sie in das längliche Brot, daß die Oberseite ganz stachlig wurde, nun hatte ich einen Igel, ich nahm die Pflöckchen wieder heraus und schuf einen kleinen Mann. Wirklich, alles was ich mir nur ausdachte, konnte ich gestalten. Dann wurde es dämmerig, ich konnte zu meinem Spiel nicht mehr sehen, ich war müde und schlief ein. Talkenbergers kamen, weckten mich, ich ging hinunter und zu Bett.

Am andern Morgen wachte ich durch die laute Stimme der Frau Götze auf: »Mein Gott!« rief sie, und sah mich entsetzt an, »wie siehst du denn aus? Was fehlt dir denn? Bist du krank?«

Sie sah mich ängstlich an, kam vorsichtig näher und befühlte mich. Ich war sehr erschrocken, ich fühlte tatsächlich im Gesicht eine ungewohnte Spannung, ich wollte mit den Händen fühlen, was es sei, da sah ich zu meinem Schreck, daß sie schwarz waren und klebten.

»Was hast du unnützes Kind getan! Das ist ja Pech! Mein schönes Bettzeug! Das ist stark, du hast dem Talkenberger das Pech gestohlen! Steh sofort auf! Zur Strafe gehst du, wie du gehst und stehst, hinauf und zeigst ihnen, wie du eingehütet hast! Geh!«

Ich weinte und bat, daß ich erst etwas anziehen dürfe, aber die Frau war unerbittlich, ich mußte in meinem kurzen Hemdchen den entsetzlichen Gang machen. Weinend drückte ich mich an die Wand. Die Schustersleute sahen mich erstaunt an, und Talkenberger, der noch gar nicht an der Arbeit war, sah suchend auf den Tisch. »Da,« sagte er, »hat sie wahrhaftig mein Pech mitgenommen! Ja, das ist eine feine Hilfe, die du dir da heranziehst. Steh doch da nicht herum! Laß dich rein machen, und zieh dir was an!«

Ich schämte mich so, daß ich Talkenbergers ängstlich aus dem Wege ging. Ich saß nun wieder stumpf herum, da sagte Frau Götze eines Morgens: »Komm, du unnützes Ding, ich will dich mit zum Dreschen nehmen, damit du hier nicht wieder Unfug anstellst.«

Durch das nach innen schlagende Scheunentor wurde ein abgegrenzter Winkel gebildet, dahin durfte ich mich setzen. Der beständige Dreiklang der Drescherinnen wirkte wie ein Schlaflied, ich träumte mit offenen Augen, bis nach langer Zeit der Klang aufhörte. Ich wurde wach, stand auf und guckte durch den breiten Spalt zwischen Tür und Wand. Die Frauen hantierten mit dem Stroh herum, nahmen es fort und banden es mit Strohseilen zusammen. Was unter dem Stroh lag, warfen sie auf ein großes, schräg stehendes Sieb, ich sah wie die leichte Spreu nach allen Seiten herumflog. Sie breiteten neue Garben auf die Tenne, und ehe sie wieder nach den Dreschflegeln griffen, setzten sie sich hin und frühstückten.

Hierbei erzählte Frau Götze, was für ein heimtückisches, schlimmes Kind ich sei, anstatt Holz zu holen, schleppe ich ihr Steine ins Haus, die versteckte ich, ich stöberte in allen Ecken und Winkeln herum, und gerade jetzt hätte ich dem Talkenberger das Pech gestohlen.

»Das mit den Steenen, dadrbei kannste nischt machen, das liegt 'r im Blute, und was im Blute liegt, das bleibt drinne, das hat se vom Vater, und das behält se, dadrvor kann das arme Mädel nischt, das hat se geerbt. Aber freilich, das mit dem Pech –?!«

Ich hatte ein dumpfes Gefühl von Unbehagen, ich verstand nicht alles, was die da sagten, ich nahm mir vor, wenn irgendwann mal meine Mutter wiederkäme, dann wollte ich ihr alles erzählen, und dann wollte ich fragen, warum ich in Bukarest ein so gutes und in Siebenlehn ein so schlechtes Kind sei. Onkel und Tante hatten doch Pastor Neumeister erzählt, ich sei ein gutes und sehr vergnügtes Kind. Vergnügt war ich freilich nicht mehr.

Zum Dreschen mochte ich nicht mehr mitgehen. Ehe die Götzen ging, lief ich hinaus und trieb mich planlos herum. Wenn die Sonne schien, setzte ich mich auf die Schwelle des Vorderhauses. Mich fror immer, und ich hustete viel. Mit Kindern suchte ich keinen Umgang, ich war scheu und gedrückt, ich wußte, ins Haus hätte ich keine bringen dürfen, sie hätten Unordnung und Unruhe gebracht. Da empfand ich es als ein außergewöhnliches Ereignis, als eines Tages ein Junge vor mir stehen blieb und mich ein Weilchen betrachtete. Wie freute ich mich, als er mit mir sprach! Er war größer als ich und war gut gekleidet. An den Füßen hatte er schöne, gestickte Babuschen. Rote Rosen und grüne Blätter leuchteten mir entgegen, er hatte einen braunen, wattierten Burnus an, der bei den Knöpfen kunstvoll mit Schnüren benäht war. Es war ein hübscher Junge, aus seinem gebräunten Gesicht blickten ein Paar große, dunkle Augen neugierig auf mich herab. Endlich fragte er: »Wem bist'n du?«

»Dietrichs vom Forsthof.«

»Ach,« sagte er lebhaft, »bei den wir Raupen und Käfer tragen.«

»Ja!« sagte ich, erfreut, daß er meine Eltern kannte.

»Warum sitzt du denn hier, wenn du doch vom Forschthof bist?«

»Mein Vater und meine Mutter sind verreist.«

»Wo denn da hin?«

»Nach Wien.«

»Is 'n das weit?«

»Ja, sehr weit.«

»Noch weiter wie Dresden?«

»Ha! – was du denkst, viel weiter!«

»Wie weeßt'n du das?«

»Weil ich doch da gewesen bin.«

»Du wärscht da gewesen?« – Nach einer Pause, während er mich interessiert betrachtet hatte, sagte er: »Du wärscht da gewesen? –! Rück' doch mal e bissel hin, und laß mich da mit sitzen.«

Ich fühlte mich sehr geehrt und rückte ganz dicht an den Türpfosten. Er fragte nach Wien, und ich erzählte von einer wunderschönen, großen Kirche und von der Donau und von einer langen Schiffahrt und endlich von Bukarest. Als ich sah, wie aufmerksam der Junge zuhörte, wurde ich ganz begeistert. Dann und wann fragte er dazwischen: »Is es auch alles wahr?«

»Aber ganz wahrhaftig wahr!« rief ich gekränkt. Da sagte er wohlwollend: »Erzähl' nur weiter!«

Ich war glücklich. Ich durfte erzählen, ich hatte einen teilnehmenden Zuhörer. Eifrig beschrieb ich ihm, was ich alles vom Ladenfenster des Onkels aus beobachtet hatte, ich sagte ihm auf walachisch, was die Leute in den Straßen gerufen hatten, da sah er mich drohend an und sagte: »Jetzt lügst du aber, denn das ist dummes Zeug, das versteht niemand.«

»Es ist doch wahr!« rief ich erregt, »in Bukarest verstehen sie es, da sprechen viele so, es ist walachisch, ich kann noch viel mehr, ich kann mehr wie meine Mutter!«

»Oho, wie du prahlen kannst!«

»Ich prahle gar nicht! Meine Mutter hat selbst gesagt, daß ich besser walachisch kann wie sie. Onkel und Tante meinten, das hätte ich von den walachischen Kindern gelernt. O, warum glaubst du mir denn nicht?«

»Na ja, erzähl' weiter, und da –?«

»Ja,« sagte ich und suchte einen neuen Faden, »da ist es so schön, da gibt es große Melonen und Weintrauben und süße Feigen und Datteln und saftige Apfelsinen, und es ist so schön warm da.«

Der Junge lauschte, und wenn ich stockte, sagte er: »Und da –?« Und sofort war ich auf einem neuen Gebiet, und ängstlich forschte ich, ob er auch noch gern zuhörte, endlich aber stand er auf und sagte, er müsse nach Hause. Er fragte noch: »Sitzt du oft hier?«

»Ja!« sagte ich erfreut, »immer wenn die Sonne scheint. Kommst du wieder hierher? Paß mal auf, ich kann dir noch viel erzählen!«

Er versprach, bald wiederzukommen, und jedesmal, wenn ich mich von nun an auf die Schwelle setzte, hoffte ich, daß er kommen würde, aber ich wartete vergebens, er kam nie wieder! – Einmal sollte ich einen Hering holen, da kam ich auf den Markt und hier, ganz in der Nähe des Ladens spielten Kinder, und da sah ich meinen Zuhörer, er hatte den schnürenbesetzten Burnus und die gestickten Babuschen an. Wie lebhaft und lustig er aussah, beide Hände hatte er einem gut gekleideten Mädchen gereicht, sie hielten die Arme hoch und bildeten ein Tor, durch welches eine lange Reihe Kinder zog, die fröhlich sangen: »Wir woll'n die pol'sche Brücke bau'n!«

Die beiden fragten in leierndem Singsang: »Wer – hat – sie – denn – zerbro–chen?«

»Der Gold–schmied, der Gold–schmied, mit sei–ner jüng–sten Toch–ter.«

»Kriecht al–le durch, kriecht al–le durch, den letzten woll'n wir fan–gen mit Spie–ßen und mit Stan–gen!«

Die das Tor bildeten, fingen unter lautem Lachen und Kreischen das letzte Kind aus der Kette.

»Wohin willst du?« fragte der Junge lebhaft, »Himmel oder Hölle.«

»Himmel!« sagte das Kind.

»Geh!« sagte der Junge, und das Kind eilte hinter ihn, faßte ihn fest um den Leib, und der Sang wiederholte sich, und ich stand oben auf den Stufen wie festgebannt, bis das Spiel zu Ende war. Ich sah mit stiller Verwunderung, wie an den beiden gerissen wurde, bis Himmel und Hölle unter Kreischen und Johlen auseinandergerissen war. Die Schar stand nun ungeordnet plaudernd umher, und ich meinte, so erhöht und abgesondert, wie ich da stand, müßte mich jedes Kind bemerkt haben, aber besonders der Junge, der mich doch so gut kannte. Würde er mich denn nicht auffordern, Himmel und Hölle mitzuspielen, oder würde er sich lieber wieder von Bukarest erzählen lassen? Sah er denn gar nicht her? Jetzt? – Nein, nur ganz flüchtig, nun sprach er eifrig auf ein Mädchen ein. Warum kam er nicht zu mir? Ich sah prüfend an mir herunter, ach, ich sah anders aus als die anderen, ich empfand dunkel, daß ich ihm nicht gut genug war. Ich hatte nicht einmal ein Kleid an, und wenn ich noch so viel von Bukarest zu erzählen wußte, es half mir nichts, solange ich so aussah, würde mich wohl niemand zum Spielen auffordern. Wäre ich denn gern dazwischen gewesen? Sie waren mir eigentlich zu laut, und es waren mir zu viele. Ach, aber doch! Ich hätte gern dazu gehört, ich war so allein! Sah denn kein Kind nach mir hin? Als ich mit dem Hering aus dem Laden kam, fragte ich schüchtern ein Mädchen, wie der Junge hieße.

Sie zeigte mit dem Finger auf meinen Jungen und fragte: »Meinst du den da?«

»Ja, ja,« sagte ich eifrig, »den mit dem schönen Burnus und den bunten Babuschen!«

»Das ist doch der Benno! Der Benno Suhr! Sein Vater wohnt gleich da drüben, er ist Schneider.«

Ich ging mit Absicht ganz dicht an Benno vorüber, ich sah ihm bittend ins Gesicht, er sah mich nicht. Unklare, traurige Gedanken quälten mich ... Die Götzen riß mir heftig den Hering aus der Hand und schalt: »Na, du bist gut nach dem Tod zu schicken, für einen, der nicht gerne sterben will!« –

»Eines Tages stand ich draußen in der Nähe des Vorderhauses, da wurde ich plötzlich in die Arme genommen und heftig geküßt. Es war meine Mutter!

»Täschen!« sagte sie bewegt, »kennst du mich denn noch?«

Ich war wie betäubt vor freudigem Schreck, ich lachte und weinte. Sie fragte: »Wie geht es dir denn? Du siehst ja so blaß aus! Bist du noch gar nicht ordentlich angezogen? Na, komm, ich will dein Zeug holen.«

Am liebsten wäre ich gar nicht mit ins Hinterhaus gegangen, aber die Mutter sagte: »Das wär' noch besser! Freilich kommst du mit und nimmst Abschied.«

Die Mutter hatte einen großen Handkorb, dahinein packte sie meine Sachen. Der Abschied war kurz und kalt. Als wir heraus waren, sagte ich bittend: »Mutter, geh doch mal eben mit mir hinter die Scheune da!«

»Hinter die Scheune? Aber was soll ich denn da? Wir wollen doch nach Hause!«

»Da hab' ich was! Komm nur!«

Die Mutter ging geduldig mit. Die Steine lagen noch da, das Stroh war verflogen. Ich sammelte sie eifrig in den Korb der Mutter, und sie half lächelnd.

»Was willst du denn damit?« fragte sie.

»Die sind für Euch!« sagte ich wohlwollend, als hätte ich ein Vermögen zu verschenken. »Die sind alle vom ›Romanus‹. Das ist Gold! Freust du dich auch?«

Die Mutter nickte lächelnd und sagte: »Wir wollen das alles dem Vater zeigen, der wird dir sagen, was es ist.«

Auf dem Wege nach dem Forsthof sagte ich, wie sehr ich mich nach ihr und nach Bukarest gebangt habe.

»Bukarest schlag dir nur aus dem Sinn, dahin kommst du doch nicht wieder.«

»Ach, warum denn nicht? Ich war doch so gern da!«

»Hier bist du doch mehr unser Kind! In Bukarest warst du Onkel und Tantes Kind, und die verzogen dich.«

»Ich mochte aber viel lieber da sein, als bei Götzes.«

»Na, das ist ja nun vorbei, nun hast du mich wieder.«

»Du warst aber so lange, lange weg! Wie lange?«

»Elf Wochen.«

Dann erzählte ich meine Erlebnisse, zwischendurch hatte ich auch viel zu fragen. »Mutter, glaubst du auch, daß ich das Pech gestohlen habe?«

»I bewahre! Aber du mußt andrer Leute Sachen in Ruhe lassen.«

Dann erzählte ich von dem Tag in der Scheune. »Mutter,« fragte ich, »was meint die Frau, ich habe vom Vater etwas im Blut, was nie wieder raus geht, was ist das, Mutter?«

Da lachte sie herzlich und sagte: »Ach, wirklich? Haben das die Weiber gesagt? Darüber mach' dir keine Sorgen! Hoffentlich haben sie recht, denn dann bist du ein reiches und glückliches Kind!«

Ich horchte hoch auf: ›Ein reiches und glückliches Kind!‹ sagte die Mutter. War ich denn das? – Nach einigem Nachdenken fragte ich: »Mutter, glaubst denn du, daß die Frauen recht haben?«

»Das weiß ich heute noch nicht, aber ich glaube es fast. Hast du denn nicht allerlei Schönes erlebt bei Götzens?«

»Ach, Mutter, nein! Ich habe mich doch immer so gebangt, ich habe so viel geweint!«

»Aber warst du nicht glücklich, als du auf dem ›Romanus‹ die schönen Steine fandest, als du dem Benno von deiner großen Reise erzählen konntest?«

»Zuerst ja, aber dann war's doch immer traurig. Der ›fröhliche Sonnenblick‹ kam ja gar nicht, und Benno kam auch nicht wieder, aber ich weiß schon warum nicht!«

»Nun?«

»Weil ich nur den schmutzigen Rock und die alte, häßliche Jacke an hatte.«

»Meinst du, daß er so einer ist? Dann laß ihn ruhig fort bleiben. Einem solchen würde ich nichts wieder erzählen, nach dem würde ich nicht aussehen!«

»Ach, ich hatte aber immer solche Langeweile nach Bukarest und nach dir!«

Nun kamen wir zum Vater. Als er mich begrüßt hatte, glitt sein Blick an mir herunter, er runzelte die Stirn und sagte zur Mutter: »Die sieht nicht gut aus!«

»Nein,« sagte die Mutter, »sie hat einen harten Husten und ist auch sonst ganz verkommen. Ich schneide ihr das Haar ab, Wasser zum Bad ist schon heiß, und dann steck' ich sie erst mal ins Bett, daß sie ordentlich warm wird.«

»Und morgen darf ich mein hübsches Kleid anziehen!«

»Ach, du alberner, kleiner Affe, wer denkt denn nun gleich daran! Freu' dich, wenn du sauber und ordentlich bist.«

Jetzt packte ich geschäftig meinen Fund aus und fragte, ob das nicht Gold sei. Der Vater hielt im Schreiben inne, warf einen flüchtigen Blick auf die Steine und sagte: »Gold?! Oho, wenn wir das so leicht fänden, dann hätten wir dich nicht zu Götzes zu geben brauchen!«

»Vater, taugt es denn alles nichts? Was ist es denn? Es ist doch so wunderschön!«

Da trat eilig die Mutter herzu, sah den Vater fest an und sagte: »Natürlich taugt es etwas. Du weißt doch, daß wir alles sammeln und daß wir alles brauchen können. Der Vater wird es gleich in den Mineralienschrank legen, und wenn wir wieder eine Reise machen, trage ich deine Steine weit hinaus in fremde Länder!«

»Vater, was ist es denn?« fragte ich gedrückt.

»Nun, sieh mal her,« sagte der Vater, »dies hier, was du für Gold hältst, das ist Schwefelkies. Die rötlichen Steine mit den hellen Flecken, das ist Fleckenporphyr, hier hast du kristallisierten Quarz, und dies ist Bleiglanz. Leg nur alles in die andere Stube, nachher werde ich's ordnen.«

Nun wurde ich gebadet, ich aß mit den Eltern, und dann packte mich die Mutter ins Bett. Sie saß lange bei mir. Ich schlang immer wieder meine Arme um ihren Hals, und sie war weich und zärtlich, viel mehr, als sie es in Bukarest gewesen war, sie war auch viel heitrer und lebhafter. Mir war ganz unendlich wohl zumute, und ich fing an zu begreifen, daß die Mutter recht hatte, wenn sie meinte, ich sei reich und glücklich. Ganz durchdrungen von Glücksgefühl flüsterte ich: »Mutter, bleib doch immer, immer bei mir! Versprich mir das!«

Die Mutter nahm mein Gesicht in ihre Hände und sagte: »Freu' dich doch über heute, und sorge nicht um das, was kommen kann. Heute ist's doch schön für uns beide, nicht wahr?«

»Ja,« sagte ich aus voller Überzeugung, »aber das versprich mir doch, daß du mich nicht wieder zu Götzens bringst.«

»Das verspreche ich, ich bringe dich nicht wieder zu Götzens!«

Der »fröhliche Sonnenblick« war zu mir gekommen, er durchwärmte und durchleuchtete mein Leben. Auf wie lange?!